2025年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

旧型国電 飯田線:クモニ83100番台

旧型国電 飯田線:クモニ83100番台飯田線には、荷物専用車としてクモニ83100番台とクモニ13が在籍していました。飯田線は4つからなる私鉄を買収・国有化することにより誕生した長距離ローカル線で、中央部に天竜川に沿った地形の険しい未発達で道路交通不便な地域もあったためか、荷物・郵便輸送も活発で、多数の車輌が活躍していました。ローカル線だけあって、クハユニ56やクハニ67900番台といった合造車輌も沢山在籍していました。これら荷物車のうち、クモニ83100番台は元湘南形80系の荷物・郵便車輌としてクモユニ81の名で誕生しています。東海道地区での新性能化に伴う地方転出の際、飯田線に転属した3両は郵便室を撤去の上スカ色に塗り替え、廃車となるまで一貫してそのスタイルのまま活躍しました。昭和57年8月10日 撮影区間不詳クモニ83100を連結した3連。昭和57年8月10日 伊那松島駅にてとにかくこのクモニが好きだったので、来たら必ず撮るという姿勢で臨んでいました。この編成は、確かクモハ+クハ(又は逆)+クモニ+クモニの4両編成の列車だったと思います。途中、客車を連結しない区間があり、荷物列車として走っていたと記憶しています。荷物列車は2両編成ですので、運が良いとこのようなクモニ83の併結が見られました。昭和57年8月10日 撮影場所不詳 クモニ83100+クハユニ56+クモハ60辰野駅早朝発の3連です。延長の中では客荷半々。なんともローカルです。昭和58年6月6日 撮影場所不詳こちらも上の写真と同様の編成。確か辰野発の2番電車だったと思います。昭和58年2月9日 大沢信~七久保間にて クモニ83100+クモニ13+ほか写真では判りづらいですが、ここでの撮影では吹雪かれました。風が強いため、非常に寒い思いをして駅間を歩きました。昭和58年2月10日 駒ヶ根~伊那福岡間にて歩いている最中に背後から襲われてしまい、なんとも中途半端な構図です。客電が繋がっていますが、実は荷物列車です。なので、時刻を把握していませんでした。本来なら荷電の2両編成となりますが、豊橋までの回送(入場車)を連結してたようです。昭和58年4月16日 豊橋駅にて (再掲)過去ログでご紹介いたしました、名鉄の荷物電車と並んだシーン。隣同士で私鉄と国鉄の荷物車同士が並ぶという光景は大変珍しいと思います。今ではどちらも過去のものとなってしまいましたので、古き良き時代のシーンと言えるでしょう。昭和58年4月19日 辰野駅にて旧国も終焉を迎えます。発車まで時間がありましたので、記念撮影と相成ったわけですが、ホームから降りてしまってます。これは駅員さんにちゃんと許可をとっていますので誤解の無いように。当時は私も国鉄職員でしたので、遠慮しがちな私でも、意外と声を掛けさせていただいてました。もちろん、それは安全に対する意識がプロであるという自信があったからこそです。湘南顔でスカ色なのに荷物車という変わったシチュエーションのクモニ83100番台。でも、そんなギャップのある姿に余計に惹かれたかもしれません。

2025.07.31

コメント(0)

-

キハ40:阿武隈急行(非電化時代)

キハ40:阿武隈急行(非電化時代)阿武隈急行は、福島駅から東北本線を迂回するように槻木駅へと至る交流電化の第三セクターの鉄道です。昭和47年4月1日に国鉄丸森線として開業した路線で、当初の目的は東北本線の勾配区間の緩和を狙って計画された路線と言うことです。路盤は完成に限りなく近い状態まで工事されていましたが、東北本線の複線化により計画が頓挫、槻木駅~丸森駅間が開業したのみの盲腸ローカル線として運行されていました。その後、第1次特定地方交通線として廃止が承認され、昭和61年6月30日をもって廃止となっています。しかし、福島・仙台の近郊区間としての活用、阿武隈川の観光開発としての利用を見出していた福島・宮城両県は、同線を生かした上で建設途中の路線を全通させ、第3セクターとして再出発させることとなりました。延伸区間の建設中は、国鉄時代の丸森線部分をそのまま引き継ぎ、特別な塗装を施したキハ22により運行を開始、転換からちょうど2年後の昭和63年7月1日、全通とともに交流電化の第3セクター鉄道として完成し、現在に至ります。阿武隈鉄道全通後は未だに訪問したことがないのですが、東北本線への撮影の帰路に、1度だけ寄り道したことがありました。※撮影は、昭和62年8月です。延伸電化開業のアナウンスがあったため、ご用済みとなるキハ22を撮りたくて寄り道したわけですが、この日の運用はなんとJR東日本のキハ40でした。当時は最新情報を得る方法などなかったので諦めてしまったのですが、今になって調べてみるとまだキハ22は廃車になっていなかったようです。こうしたシチュエーションでは車庫に寄ったりするものですが、この時は8月になっても梅雨が明けずに雨が止まなかったため、最悪の雰囲気にそのような判断も潰されてしまったようです。キハ22の譲渡により稼働した第三セクターに、何故JRのキハ40が走ることになったのか、今もってその理由は分かりません。

2025.07.30

コメント(0)

-

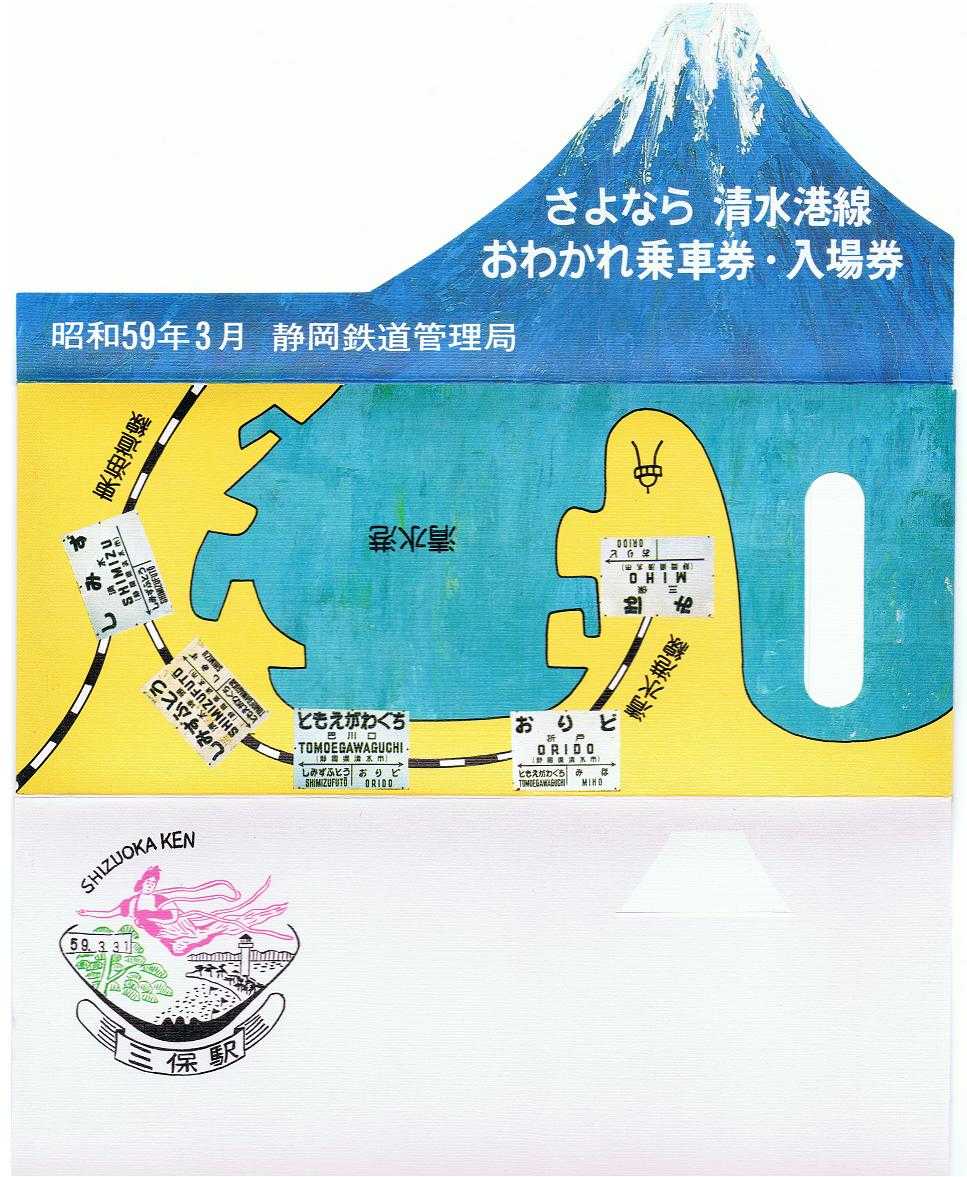

さよなら清水港線 おわかれ乗車券・入場券

さよなら清水港線 おわかれ乗車券・入場券コレクション館でご紹介済みですが、清水港線シリーズのまとめとして、「さよなら清水港線 おわかれ乗車券・入場券」をこちらに再編集して、アーカイブしておきたいと思います。表紙は三つ折り式になっており、展開してスキャニングしたため真ん中の正面になる部分の天地が逆さになっています。富士山のデザインが清水らしいですね。乗車券と入場券は短冊式のポピュラーなもの。清水港線の特徴をくまなく表現しています。こちらは裏面です。清水港線の歴史が各片に刻まれており、資料としても使える立派なものです。乗車券・入場券はいずれも廃止となる最終日の3月31日まで使用できるようになっています。国鉄当時の標準的な図柄・様式が、今となっては非常に懐かしく、好感の持てるものでした。

2025.07.29

コメント(0)

-

国鉄 清水港線:巴川可動橋

国鉄 清水港線:巴川可動橋清水港線を清水駅から三保駅方向に歩き、巴川口駅の手前に着くと、そこには小さな可動橋が姿を現します。鉄道の可動橋は、当時全国に3箇所しかなかったそうで、その中でも清水港線の巴川可動橋は一番規模の小さなものとなります。昭和59年3月22日清水駅側からの定番ポイントです。本当に規模が小さいですが、初めて見る可動橋は感動ものです。夕方の上り列車まで時間がありますので、ガーターは上がったままです。人やクルマは並行する道路橋を渡ります。サイドから見る景色は、大きな煙突やクレーンが建ち並び、如何にも港湾区域といった雰囲気です。昭和59年3月23日こちらは翌日。団体列車のヌマ座「いこい」は、定番のこの場所としました。朝早い時間だったのですが、清水駅から徒歩でも比較的に近いので、けっこう楽だったように記憶しています。巴川可動橋ですが、しばらくは現役時代のまま存置されていたらしいんですけど、塩害等老朽化が激しく、残念ながら撤去されてしまったそうです。

2025.07.28

コメント(0)

-

国鉄 清水港線(三保駅)

国鉄 清水港線(三保駅)清水港線折戸駅からの続きで、さらに歩き続けると、翌日に運転される12系お座敷客車による団体列車の回送がやってきました。写真を撮って見送ると、間もなく終点の三保駅に着きます。※撮影は、昭和59年3月22日、清水港線三保駅にて。単線の線路を歩いて行くと、三保駅の構内が見えてきました。構内は想像を絶するほどの広さがあり、とても1日1往復のローカル線とは思えません。当時は良く知りませんでしたが、営業係数が全国1位だったことこともあるそうです。12系お座敷客車が構内に入って来たことで、賑やかに動いていました。スハフ422184スハフ422286配置客車はスハ43系の更新車(青色)ばかり5両で、通常は4両使用のようです。写真を見ただけでもこの時代としては非常に良い感じです。考えてみると、この周辺には客車の配置はここ以外に全くなく、地域的には蒸気暖房車が一般的に思われますが、暖房を使用できないDD13牽引区間でありながら電気暖房車のみが配置されていることに違和感があります。もしかしたら、全国で旧型客車が淘汰された際、状態の良い客車を持ってきたのかもしれませんね。駅名板ホームは駅舎に接続した1面1線のみ。やはり貨物輸送の比重が大きい駅です。駅舎入口の部分しか撮っていませんでした。上り列車の発車時間が近づくにつれ、どこからともなく大勢のファンが集まってきて、かつての烏山線アンドロメダ駅を思い出しました。列車時刻表大きさの関係からか、上りの到着列車まで表示されています。清水から接続する列車も丁寧に案内されており、急行「東海」も今となっては懐かしい。その横には編成の表示がちらっと写っており、最期に向けたファンサービスも有難く思います。DD13140牽引 622レ準備の整った622レ。この時代は線路からでも撮り放題。それでも撮り鉄は意外に少なかったイメージ。にわかお祭り家族っぽい感じの人たちが多かったように思います。この日は、貨車がタキ5450形1両のみという寂しい編成でした。半日かけて歩いた道を、この列車に乗って清水へと戻ります。

2025.07.27

コメント(0)

-

国鉄 清水港線(中間駅)

国鉄 清水港線(中間駅)静岡県に所在する清水駅と三保駅を結んでいた国鉄清水港線。1日に1往復しか走らない路線として昔から数名な超ローカル線ですが、実態としては臨港線に近い存在だったのでしょう。この状況からしても通勤・通学列車として機能していたとは思えず、1往復の旅客列車も混合列車となっていました。列車番号も旅客営業をしていながら貨物列車を名乗っており、全国でも特殊であったことが窺えます。そんな清水港線ですが、昭和59年3月31日をもってその歴史に幕を下ろすことになり、その1週間前、臨時の団体列車が走るということもあって、最初で最後の訪問をしてきました。昭和59年3月22日 清水埠頭駅1泊2日での訪問ですが、初日の下り列車は朝の1本で既に終わっているため、ロケハンがてら全線を徒歩で踏破となります。清水駅の次は清水埠頭駅。既に写真を見ても方向が思い出せませんが、駅名板からすると奥が清水駅で背後が三保方向となるようです。駅舎すらない無人駅なのはもちろん、数時間も後の最終上り列車を待つ客など居る筈もありません。巴川を渡ると、直ぐに巴川口駅になります。構内は非常に広くなっていますが、休日であること、列車がないこともあって、構内はひっそりとしてます。昭和59年3月23日 巴川口駅舎昔ながらの木造瓦葺の駅舎です。構内が広いので駅員が常駐しているようですが、客扱いは行っておらず、無人駅扱いのようです。この写真は2日目に撮影したようです。昭和59年3月22日ホームは1面2線の島式ホームで、行き違いができるようになっています。側線もあり、構内に隣接して小野田セメントがそびえ立っています。昭和59年3月22日側線に停車していた日通グループ清水運送のスイッチャー。旧三保駅にスイッチャーの保存機があるようですが、当該車両とは別物のようです。同駅は廃止後、下水処理センターの用地になったようですが、当該ホームが残されているそうです。巴川口駅から折戸駅へと移動します。列車の来ない線路を三保駅方向へひたすら歩くと、着いたのが折戸駅。昭和59年3月22日 折戸駅清水埠頭駅と同じような、カーブを描く単線駅。しかし、こちらは建物が駅に迫るような雰囲気ではなく、閑散とした風景です。ここから終点三保駅を目指します。が・・・枚数があるので別記事にいたします。

2025.07.26

コメント(0)

-

115系:広島・西日本更新色

115系:広島・西日本更新色勾配のある直流区間の汎用型普通列車用車両として活躍していた115系。かつては、北関東から上信越、中部や山陽方面まで、多くの車両が誕生し、活躍しました。しかし、初期車の誕生から50年が過ぎ、現在も活躍している115系は新潟地区と西日本のみとなっています。そしてそれらも着実に世代交代し、譲渡により主力となっているしなの鉄道も含め、終焉が近づきつつあるようです。115系に関しては過去ログで数多くご紹介していますが、その殆どは関東のものであり、西日本における115系については殆ど記録がありません。その中で、四国に行ったついで、岡山に初めて着地した際に更新色(確認カフェオレ色)を少しだけ撮ってありました。※撮影は、平成22年7月25日、岡山駅にて。D03編成 カフェオレ色クモハ+モハ+クハの3連。カフェオレ色と言われる広島更新色です。N-21編成 モハ115-3509時間をおいて、元117系を改造した3500番台を連結していたので、中間だけ撮ってありました。こちらは関西更新色と言われるそうで、幕板部のベースが広島更新色よりも明るい白となり、ミルクカフェオレ色とも呼ばれていたそうです。本当は先頭車化改造の車両を撮りたかったのですが、県庁所在地駅ながら日中の普通列車の本数が少なく、滞在時間も短かったためにこの2本しか撮れませんでした。この後間もなく、いずれも黄色一色に塗られてしまい、非常に見栄えが悪くなってしまいました。未だに目的の改造車などを記録出来ていませんが、この時撮影した更新色も既に消滅しており、過去帳入りしてしまったことを考えれば、きちんと記録しておいて良かったと思います。

2025.07.25

コメント(0)

-

国際科学技術博覧会(つくば万博)関連きっぷ

国際科学技術博覧会(つくば万博)関連きっぷすこぶる評判の良くない大阪万博が開催されるということで、当方としてもまったく興味も関心もないのですが、昔を懐かしんで昭和60年に開催された国際科学技術博覧会(いわゆるつくば万博)関連で手に入れたきっぷ類をご紹介したいと思います。なお、以下に関するきっぷ類に関しては、過去にコレクション間でご紹介しているものです。リンクを貼っておきますので、詳細はそちらをご覧いただければ幸いです。券売機による乗車券。当時の乗車券は表示が消滅してしまったものが殆どですが、これは意外と残っています。こちらは窓口の印発機(印刷発行機)券です。なんの反応かわかりませんが、シミだらけでガッカリ。「発行4」は窓口番号で、券売機ばかりでなく、遠方からの旅客対応として多くの窓口が設置されていたことが判ります。私も精算所を利用しましたが、たくさん設置されていたと記憶しています。こちらは企画往復乗車券です。図示したのは復路のみとなりますが、シャトルバスの選択は任意だったようで、往復往復乗車券の金額とバス運賃が別表示となっており、シャトルバスのない往復乗車券だけの発売もできたようです。与野~万博中央の単純往復は1900円ですから、ほんの少し安くなっています。こちらは現地で購入した記念入場券セットです。発売枚数が多かったようで、券番からもそれが窺えます。もう閉幕近い日付ですが、普通に購入することができました。こちらはメモリアルチケットと名付けられて発売された記念乗車券です。こちらも昭和60年9月5日で日付印刷されたものなので、もしかしたらこれを購入するためにわざわざ行ったのかもしれませんが、当時の記憶がありません。画像検索するといくつかの種類が出てきますので、これも閉幕間際の日付と考えると、売れ行きが好調で、何種類か時期をずらして発売したのかもしれません。これ、何だと思います?おそらくは無札証明で、閉館直後の切符売り場混雑などで、無札で乗客を裁くための急ごしらえで作ったものではないかと思われます。ロール紙の交換端材で、慌てて切っているなという様子が伝わってきます。もしかしたら、一時的な停電等で、已む無く作成した可能性もあります。これは乗車駅窓口でお客さんに運賃が分かりやすいように表示するためのシールステッカーです。与野駅勤務のときに余ったものを助役からもらったものと思います。詳細記事は、以下のリンクからマル鉄コレクション館をご覧ください。「万博中央」駅:入場券セット万博中央」駅発行:普通乗車券つくば万博「メモリアルチケット」:記念乗車券

2025.07.24

コメント(0)

-

DD13牽引 12系お座敷客車:団体列車「さようなら清水港線」

DD13牽引12系お座敷客車:団体列車「さようなら清水港線」昭和59年3月31日をもって廃止となった清水港線。1日にたった1往復のみの旅客列車しか走らない路線として、当時は結構有名でした。国鉄時代末期となる昭和50年代後半は、赤字ローカル線の廃止で全国的な鉄道ブームが沸き起こっていました。その中でも1日1往復のみ、しかもそれが当時としてもかなり少なくなっていた客貨混合列車が走っているということで、鉄道ファンで知らない人は居なかったと思います。廃止1週間前の土日、清水港線に惜別の団体列車が仕立てられたという情報があり、あまりそのような話題に乗ることが無かった私も、初めての清水港線へ1人で行ってきました。昭和59年3月22日 DD13203+DD13140牽引12系お座敷客車 送り込み回送沼津区に所属する12系お座敷客車を翌朝の運用に備えて前日に送り込みが行われました。当時は詳しい情報がありませんので、まさか重連で来るとは思いませんでした。土曜日は途中の工場で203号機が入換をしていましたので、夕方の定期運用の送り込みスジを利用して回送を行った結果、このように重連になったのではないか?と推測されます。構内に入ると最徐行。後部もパチリ。線路際で遊ぶ姉妹も、もう50歳前後になっただろうか。昭和59年3月22日 三保駅にて(再掲)三保駅に到着した12系お座敷客車「いこい」は、翌日の運用に備えて正向きに側線に停留されました。そして、その横には当日の上り列車も整列し、普段は1往復しかない同線で珍しい客車列車の並びが実現しました。DD13203+12系お座敷客車最後を目前にした清水港線の混合列車ですが、明日の主役はコチラ。昭和59年3月23日 巴川口~清水ふ頭間にて 団体列車「さようなら清水港線」翌朝、三保駅発の団体列車が運転されました。プリントからのスキャンでナンバーは不鮮明なのですが、おそらくは前日に準備されていたDD13203号機の牽引と思われます。当日は沿線までの足がないので、清水駅前のホテルから徒歩にて移動、当時としても珍しかった可動橋で撮ろうと初めから決めていました。同じことを考えていた撮影者は多く、ここにはかなりの人数が集まっていた記憶があります。同じ静岡局の地元で活躍し、稼働率の高い12系お座敷客車「いこい」でしたが、清水港線に入線したのは最初で最後だったのではないかと思います。同日に撮影した定期便については別の機会にご紹介したいと思います。

2025.07.23

コメント(0)

-

松本電気鉄道:モハ10形

松本電気鉄道:モハ10形長野県松本駅から分岐して走るローカル私鉄、アルピコ交通。平成23年の合併前までは、松本電気鉄道となっていました。まるで縁のないローカル線ですが、大糸線に旧型国電を撮りに行った際、一度だけ大糸線の普通列車の車窓から撮影したことがありました。当時は戦前型国電淘汰という一大転機を迎えていた時代であり、いくら旧型と言えども戦後生まれはまだ若いイメージがありました。それでも70系や80系も廃車が進んでいたことを考えると、当時としていくら斬新なイメージのある日本車輌の標準型と言えど、本来は記録しておくべき地位にあったと思いますが、やはり国鉄オンリーな私としては、興味の対象外でした。昭和56年7月22日 松本駅にて写真は日車標準型と呼ばれるモハ10形で、片方はモーター車ですが、もう片方は全く同じ形をしていながらクハとなっています。これは電装解除に由来するもので、松本電鉄ではただ1両だけの珍車でした。クハなのに両運転台というのもおかしなイメージですね。昭和の時代は地方ローカル私鉄でよく見られたはあまり変わり映えのない旧型を使用した地味な路線でした。その後は、井の頭線の車両が派手なアルピコ塗装で活躍していましたが、その車両も交代になるそうです。車窓からとはいえ、偶然に撮っていたこの写真も、遠くなりつつある昭和の記録となっています。

2025.07.22

コメント(0)

-

東京メトロ 千代田線:6000系

東京メトロ 千代田線:6000系千代田線の開業とともに開発、製造された車両6000系。誕生から40年以上も活躍しました。形態的には、試作のハイフン車(北綾瀬支線で使用)、試作1号編成(6001)、量産車(他の字窓)、増備車(1段下降窓)に分けられます。昭和63年製造の5次車までが非冷房で誕生していますが、平成元年から順次冷房改造が施行されています。新しい車両では製造から20年程度でしたが、古い車両から徐々に置き換えが始まり、全編成が置き換えとなっています。今回は、近年に撮影した6000系を番号順に並べてみます。平成20年4月12日 01編成 金町駅にて第2次試作車で、6両編成で誕生している。後に量産化改造が実施され、あわせて10両編成化される。既に方向幕がLED化されていますが、前後で表示色が違うのはグレード?平成20年1月5日 04編成 和泉多摩川駅にて平成24年11月20日 04編成 金町駅にて方向幕はLED化、窓も1段に改造されている。写真は急行唐木田行き。平成20年8月9日 06編成 我孫子駅にてこの編成も方向幕はLED化、窓も1段に改造されている。平成21年12月5日 11編成 松戸~金町間にてこの編成も方向幕はLED化、窓も1段に改造されている。平成20年8月9日 12編成 我孫子駅にて顔しか写ってない。方向幕はLED化。平成23年10月29日 13編成 小田急電鉄 喜多見駅にて多摩急行となって爆走する。LED化されているが、2段窓のまま残っている。平成23年11月13日 16編成 代々木上原駅にて字幕車の34編成と並ぶ光景。そんな光景もあと僅かか。平成20年9月22日 17編成 松戸駅にて平成24年11月20日 17編成 金町駅にて方向幕はLED化、窓も1段に改造されている。平成20年9月22日 18編成 亀有駅にて方向幕はLED化、窓も1段に改造されている。平成24年6月18日 18編成 綾瀬駅にて平成21年12月5日 22編成 北松戸~松戸間にて方向幕はLED化。この編成以降は、製造当初から1段下降式窓となっている。クーラーキセが箱型。平成20年4月12日 23編成 松戸駅にて方向幕のまま存置。クーラーキセがかまぼこ型。平成20年1月5日 24編成 我孫子駅にて平成21年12月5日 24編成 松戸~金町間にて方向幕はLED化。クーラーキセが箱型。平成20年4月12日 28編成 金町駅にて平成20年11月22日 28編成 金町駅にて方向幕はLED化。クーラーキセが箱型だけど、少しまたタイプが違う?平成23年7月14日 33編成 綾瀬駅にて方向幕のまま存置。クーラーキセがかまぼこ型だが、これもまたちと形状が違う。平成20年9月22日 34編成 松戸駅にて平成21年12月5日 34編成 北松戸~松戸間にて平成23年11月13日 34編成 代々木上原駅にてこれも33編成と同様。後継16000系の新造により、平成22年度から徐々に廃車が発生。平成30年度、最後に残った2編成が運用を離脱し、置き換えが終了しました。なお、一部の編成はインドネシアに輸出され、新たな道を歩んでいます。小田急電鉄 多摩急行:東京メトロ6000系

2025.07.21

コメント(0)

-

飯田線:119系電車(終焉)

飯田線:119系電車(終焉)過去ログにおいて、119系の登場当初の写真をご紹介いたしました。119系は、飯田線で地道に活躍を続け、一時期は余剰車を活用して「するがシャトル」として東海道線を走ったこともありました。しかし、旧型国電が廃止となったことを機会に、一度も訪問することはなくなってしまいます。そして、ほぼ30年振りくらいに訪れた飯田線。きっかけは佐久間レールパークの閉館でした。※撮影は、平成21年8月22日です。中部天竜駅にて119系導入当時は悪役に見えたものですが、この時点で既に119系も置き換えの計画は出来上がっていたようでした。サービス向上のため全車が冷房改造を受けています。中部天竜~佐久間間にて中部天竜駅の直ぐ北側に架かる鉄橋は、通常保線用となるような通路が一般に供用されています。直ぐ脇を通る電車は迫力があります。下地~船町間にてJR化後、119系の輸送力が過剰となったのでしょうか、Mc+Mc+Tcのうちのクモハ119が切り離され、両運転台化の上100番代として単行運転も実施されるようになっています。トイレがないため、主に豊橋~豊川間のシャトル運転が主な運用だったようです。豊川駅にて一部の列車はMc+Tc×2の4連を組んでいました。豊橋口ではそれなりの需要があるようです。中部天竜駅にて佐久間レールパークの終焉間近、119系引退の有終の美を飾るためでしょうか、リバイバル塗装が施されました。冷房化や5000番台はオリジナリティに欠けますが、ファンの為にここまでやっていただけるのは嬉しいことです。少なからずも、この東海色よりも遥かに多く接しただけに感慨もひとしおです。下地駅にて再生部品を背負いながら、30年以上も飯田線を守り続けた119系電車に拍手を送りましょう。

2025.07.20

コメント(0)

-

EF57牽引 10系寝台客車:寝台急行「北星」

EF57牽引10系寝台客車:寝台急行「北星」「北星」は、昭和38年10月ダイヤ改正で誕生した夜行急行列車です。運転区間は上野~盛岡で、東北本線経由。全車寝台列車の豪華な編成でした。昭和時代においては、盛岡~青森間をカバーする急行列車が多数設定されており、座席中心の夜行列車も複数ありましたから、寝台専用列車であっても需要があったものと思われます。昭和48年頃 蕨~西川口間にて EF57牽引 寝台急行「北星」当方も小学生ですので、今で言うところのトイカメラ風であるサクラパック(小西六)というカメラで撮影しています。当時は高感度フィルムなんてものは無く、夜行列車を撮るのも大変な時代でした。粒子も画質も良くは無いですが、カメラもフィルムも不自由な小学生の身分からすれば、この写真はまだ良く撮れた方だと思います。そしてなにより、牽引機がEF57であること、寝台専用急行という豪華列車でありながら、荷物車には茶色のマニ36が連結されているというアンバランスさがたまりません。撮った当初は「津軽」かと思っていましたが、スキャニング画像を拡大してみたところ、全車寝台客車となっていることから「北星」であることが判明しました。※急行「新星」には荷物車の連結がありません。昭和50年3月のダイヤ改正。その編成と区間の役割が幸いし、晴れて寝台特急「北星」として華々しくデビューすることになりました。14系寝台客車:寝台特急「北星」20系寝台客車:寝台特急「北星」

2025.07.19

コメント(0)

-

EF8170牽引:寝台特急「出羽」

EF8170牽引:寝台特急「出羽」「出羽」は、上野~東北・奥羽・陸羽西線経由~酒田を結ぶキハ58系使用の夜行急行列車でした。.昭和57年11月ダイヤ改正により急行「出羽」は廃止され、代わって上越・羽越線経由の急行「鳥海」を格上する形で上野~秋田間の寝台特急として生まれ変わりました。寝台特急「北陸」と並び、EF641000番台の牽くブルトレとして注目を集めました。そして、交流区間はEF81が牽引にあたっていました。昭和61年9月8日 下浜~道川間にて EF8170牽引 下り特急「出羽」当時、羽越・奥羽本線は、この「出羽」を含め、「日本海」×2往復、「あけぼの」、そして、ボンネット車が復活した「白鳥」と、撮影の対象となる特急列車はバラエティー豊かでした。客車列車が50系化されてしまったのは残念でしたが、それでもネタは豊富だったと思います。もちろん、都心では撮影の難しいこの「出羽」は、是非とも撮っておきたい1枚でした。その後、変わらぬ運転形態で運行されていましたが、平成5年12月、後に誕生した寝台特急「鳥海」と統合される形で姿を消してしまいました。

2025.07.18

コメント(0)

-

E257系:「ホームライナー千葉」

E257系:「ホームライナー千葉」※撮影は、2019-03-14に投稿したもので、当時の表現になっています。「ホームライナー千葉」は、昭和59年7月から運転を開始した「ホームライナー津田沼」を起源とするライナーで、設定当時、国鉄では「ホームライナー大宮」に続く2例目となっていました。その後、需要増大により運転区間・本数も増えたため、本来の帰区利用を目的として設定された主旨から外れていったのは「ホームライナー大宮」と同様です。下り列車で5本も設定されていた「ホームライナー千葉」ですが、やはり、平成31年3月16日のダイヤ改正で廃止されることになりました。中央線系のライナーが特急化されるものとは異なり、総武本線では快速の増発・区間延長によるフォローとなり、この点に関しては利用者によって賛否両論となりそうです。平成28年6月16日 新宿駅にて 3315M 「ホームライナー千葉5号」仕事で打ち上げがあった日、遅くなった帰り道でちょうど時間が合ったために撮影した初めての「ホームライナー千葉」。5号だけは新宿発となっています。需要があるんだかないんだか、ホームは閑散としていました。秋葉原にも停まりますので、需要はあるんでしょうか?平成31年1月4日 東京駅にて 3331M 「ホームライナー千葉1号」廃止の発表があり、ジタバタしないうちにと新年早々撮影してきました。初発が19時台と、他のライナー系に比べて出だしが遅いですね。前述5号以外は東京地下駅発となっています。1号は5連×2の10両編成。1月4日で仕事始めの日でもあり、サラリーマンの数はどの駅でも極端に少なく、この日の乗車率は10%にも満たない感じでしたか。10両編成だと、出発停車位置が15両編成と同じ。柵があって撮影は非常に難しい。でも、もうそんなことで悩むことも無くなります。

2025.07.17

コメント(0)

-

JR東日本 DD1611牽引:チキ工臨

JR東日本 DD1611牽引:チキ工臨過去ログ『DD16303牽引:チキ工臨』で飯山線向けと思われるチキ工臨をご紹介したことがありましたが、先般、金町のHさんよりDD1611が牽引するチキ工臨の写真を提供いただきましたので、この機会にご紹介したいと思います。いずれも平成28年6月30日に撮影されたもので、小海線を走るチキ工臨です。前出の飯山線の工臨と同様に、DD16がチキ5200を2両牽引するこじんまりとした編成です。DD16が全廃となり、今後はキヤ2連が取って代わるようになってしまうのですね。

2025.07.16

コメント(0)

-

「北斗星」用寝台客車:オハネフ24500番台

「北斗星」用寝台客車:オハネフ24500番台(JR北海道)それまでの夜行列車とは違ったコンセプトでデビューとなった寝台特急「北斗星」では、数々の趣向を凝らした車両が誕生しました。その殆どは個室化等のグレードアップ化メインでした。そういった趣旨とは別に、必要に応じた改造車も誕生しています。既に衰退著しいブルートレインの車両は余剰車が多く発生したため、新造が行われずすべての面において改造によって行われたことから、それまでのブルートレインでは無かった事象も発生しています。そのうちの一つが、中間車オハネを緩急車化改造したオハネフ24500番台です。オハネフ24500番台を名乗っていますが、種車は14系オハネ14となります。平成21年11月26日 オハネフ24501最大の特徴は、種車のドア位置を変えずに緩急車化したこと。乗務員室はデッキよりも客室側となり、それまでのブルートレインには存在しなかった特異なスタイルとなりました。写真の様に、引き戸であった貫通路は開き戸に改造され、テールマークも掲示できるようになっていました。平成21年6月23日 オハネフ24502テールランプももちろん装備されていますが、後部監視用の窓は写真とは反対側の1枚だけとなり、この点においてもブルートレインの緩急車としては唯一のスタイルとなりました。平成26年7月23日その形状のためか、地元では中間に入っている姿しか見たことが無く、晩年は写真のように2号車連結されることが殆どでした。それでも妻側へ金帯が回っていたので、中間に入っていても主張が見て取れました。平成21年6月28日「北斗星」が3往復設定されていた頃は、臨時を含めると4往復体制になったこともあり、おそらくオハネフ24500番台を最後部に連結した姿を度々見ることができたのではないかと思うのですが、その頃が一番写真撮影を休んでいたころでしたので、残念ながらその珍妙な姿を撮影することができませんでした。実は、2回目に乗った「北斗星」だったか、乗車した時に普通のオハネだと思ったら車掌がデッキ通路に立っていて変だな・・・と違和感があったんです。辺りを見回すと、貫通路の扉にテールマークが内蔵してあるし、妙に小さい窓があって車掌が開け閉めを始めたし。ここで初めて改造車で変な車両を作ったんだな・・・ということに気が付きました。そんなこともあって、「北斗星」の車両の中でもちょっと思い入れのある車両なんです。501と502の2両が改造されましたが、「北斗星」の臨時化により北海道編成が撤退してしまったため、その活躍を見ることができなくなってしまいました。送料無料◆98870 TOMIX トミックス JR 24系25形 特急寝台客車 (北斗星・混成編成) 基本セット(6両) Nゲージ 鉄道模型 【9月予約】98870 JR 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)基本セット(6両)[TOMIX]【送料無料】《09月予約》

2025.07.15

コメント(0)

-

東武鉄道 8000系:8577編成(復刻塗装)

東武鉄道 8000系:8577編成(復刻塗装)東武鉄道では既に旧型車となっている8000系。8000系2両編成においては復刻塗装車が3編成稼働していましたが、このうち緑色にジャスミンホワイト帯の8568Fは令和6年3月に廃車となり、令和7年4月にイエローにインターナショナルオレンジ帯の8575Fも既に引退しています。リバイバル3編成のうち、最後に残ってた8577編成もとうとう引退となるそうです。東武 亀戸線・大師線 8500型8577・8579編成 運転令和元年8月17日 東あずま~亀戸水神間にて令和元年8月17日 亀戸水神~東あずま間にて令和元年8月17日 東あずま~亀戸水神間にて令和元年8月17日 亀戸水神~亀戸間にて令和元年8月17日 亀戸~亀戸水神間にてこの頃は現場仕事ではなかったため、殆ど訪問機会がありませんでした。この日は本所防災館で防災研修があり、徒歩圏内であったために早乗りし、亀戸線の撮影をしてきました。運良く、8577編成を捉えることができました。令和5年4月25日 亀戸線 東あずま~亀戸水神間にて10年振りに現場仕事に異動となり、初日の現場が亀戸でした。この日の撮影時間は殆どありませんでしたが、朝方の3運用が全てリバイバルカラーという異例の日でした。一般色の8000系の動向は調べていませんが、そろそろ終焉となるのでしょうか?

2025.07.14

コメント(0)

-

西日本鉄道 貝塚線:600形(2代目)

西日本鉄道 貝塚線:600形(2代目)西鉄600形は、1962年(昭和37年)から製造が始まった車体長19mの車両で、10年間で57両が製造されたそうです。大牟田線用に製造されたそうですが、その後の使用状況により他線区にも転出して使用されました。その際、軌間の違う線区に使用された際もそのままの形式で使用されたため、同じ形式でありながら狭軌・標準軌の車両が存在するという、大変珍しい存在でした。そんな西鉄600形(2代目)が、誕生60年を過ぎて、とうとう置き換えになってしまうそうです。西鉄600形の「アイスグリーン塗装」復刻! 引退前企画として登場、7月19日から関東に住む身としては全く縁の無い西鉄で、なんか特徴的な顔をした車両が居る程度しか印象のない西鉄。しかし、鉄道ファンを語って50年以上、関西私鉄でさえ1度も乗ったことがない自分が、西鉄の電車に乗る機会がありました。鹿児島本線の箱崎~千早間で急ぎ撮影した後、近接する貝塚駅に戻り、今度は西鉄貝塚線でJR千早駅へ向かいました。もちろん初乗車となります。※撮影は、平成24年9月22日、西鉄貝塚間にて。モ616貝塚線はイエローベースの塗装で、他の路線とはまったく違ったイメージです。西鉄はすべて1435mmなのかと思っていましたが、この貝塚線はJRと同じ1067mmなんですね。そしてこの600形、ちょっと前までは天神大牟田線や大宰府線など各線にも配置されていて、軌間も違うのに同じ形式名で存在していたということを、帰ってきてから初めて知りました。ク666おっ!こちらは666の並びでした。引退を前に復刻塗装が登場したらしいですが、まあ、この歳になって物欲もなくなりましたので、九州に行くこともないでしょう。今となっては貴重な経験でした。

2025.07.13

コメント(0)

-

りんかい線:オリパララッピング

りんかい線:オリパララッピングもう既に遠い記憶となってしまった東京オリンピック2020。新型コロナ感染拡大により1年遅れとなった結果、2020年には鉄道各社で実施されたラッピングも殆どが撤去され、大手私鉄で1編成程度が残存するのみとなっていました。東京臨海高速鉄道りんかい線では、令和2年1月25日の運用開始以来、このオリンピック・パラリンピックのために1編成だけラッピング車を残していました。通期経路なので目撃回数は数えきれないものの、通勤時間帯故になかなか撮影する機会が無く、時間休を利用して最後にやっと撮影することができました。※撮影は、最終コマ以外、令和3年8月26日、武蔵浦和駅にて。他社でもラッピング編成は存在しましたが、ヘッドマークを掲示している例は少なく、ステッカーも比較にならないほど大きいのが特徴でした。この辺りは東京都の息が大きく掛かっている所以でしょうか?令和2年9月30日 新宿駅にて初めて撮影したのも延期が掛かった後。喫煙所に向かう際、外されていないラッピング車が到着したため偶然撮影できたのですが、暗いために画像が粗く、再撮影を目論んでいました。しかし、撮影できたのはほぼ1年後。ギリギリの駆け込み撮影でした。

2025.07.12

コメント(0)

-

201系:中央快速線(最末期)

201系:中央快速線(最末期)中央快速線がE233系に置き換わってから久しくなりますが、全編成が置換えとなる末期の平成20~21年頃、武蔵小金井駅の高架化による配線の都合により、2編成の201系が残っていました。当時は運用など知る由もなかったのですが、撮影のついでや現場回りでの移動の際に良く出会うことがありました。今回は、そんな末期の頃の2編成の写真をまとめてみたいと思います。スナップ的な写真ばかりですけど・・・。平成20年9月6日 八王子駅にて H4編成横浜線への撮影の乗り継ぎの際、偶然に通り掛かりました。平成20年9月6日 西国分寺駅にて H4編成同日、折り返しを待って西国分寺で1枚。この1年前は201系だらけだったのが嘘のようです。平成21年3月28日 西国分寺駅にて 201系 H7編成大月への撮影の往路、寝坊して様々な列車を撮り逃し、最悪な出だしだったのですが、西国分寺での乗り継ぎで唯一ラッキーな出会いでした。喫煙者にとっては懐かしい、ホームで喫煙が出来た頃。平成22年5月18日 立川駅にて H7編成現場回りでお昼の移動。途中ですれ違った201系が折り返して来る時間を見計らい、立川駅で迎え撃ち。しかし、朝からの人身事故によるダイヤ乱れのお蔭で、時間はズレるは列車種別が変わってしまうわ。結局、この写真が中央快速線における最後の1枚となりました。201系:中央快速線(末期)201系:中央快速線(サクラ編)中央快速線 201系:東京乗り入れ各駅停車

2025.07.11

コメント(0)

-

205系(メルヘン車):京葉線

205系(メルヘン車):京葉線平成23年、一気に車両の近代化が進んでしまった京葉線。さほど老朽化したとも思えない205系の後期車にも廃車が出るようになってしまいました。205系の中でも京葉線や武蔵野線に追加増備されたものについては、東京ディズニーランドを沿線に控えていることから、通勤車としては珍しく特別な顔をあつらえました。実際には顔だけではなく、その後の内房線・外房線への相互乗り入れに合わせ、110km/h対応としている点でも、従来車とは異なります。ケヨ3編成 平成22年7月17日 市川塩浜駅にてケヨ5編成 平成21年10月24日 塩見駅にてケヨ6編成 平成21年10月24日 塩見駅にてケヨ8編成 平成20年5月3日 塩見駅にてケヨ8編成 平成22年7月17日 市川塩浜駅にてケヨ9編成 平成22年7月17日 南船橋駅にてケヨ10編成 平成20年7月12日 南船橋駅にてケヨ10編成 平成22年12月5日 塩見駅にてケヨ10編成 平成22年12月5日 塩見~新木場間にてケヨ12編成 平成20年7月12日 海浜幕張駅にて京葉線には何度となく写真を撮りに行っていますが、この車両は新しい部類のものと認識しており、撮影の対象外でした。そんなこともあり、撮影回数の割にはあまり写真を撮っていませんでした。

2025.07.10

コメント(0)

-

JR西日本 DE101149

JR西日本 DE101149DE10シリーズで、今回はJR西日本のDE101149号機をご紹介したいと思います。平成14年3月31日 梅小路機関車館にてプリントからのスキャンでちょっと画質が悪いです。従姉妹の結婚式にお呼ばれして奈良まで行ったとき、帰りに梅小路機関車館に寄りました。その際にキャッチしたのが同写真。子育て中のこの時代は撮り鉄から一番遠ざかっていた時代で、殆ど記録が残っていませんが、さすがに久し振りの関西とあって、ポイントを絞って写真を撮っていました。子供を遊ばせながら、近くに止まっていた車両を捉えていた中の1枚。1149号機は昭和46年12月7日落成。当初から姫路第一機関区配置となり、そのままJR西日本に継承されたようです。平成3~4年くらいに梅小路運転区に配置となり、平成17年5月20日付で廃車になるまで同区に在籍していたようです。晩年は保留車となってしまったそうですが、写真で見る限り排煙が少し見える感じもしますので、稼働晩年となっていた状態だったのかもしれません。

2025.07.09

コメント(0)

-

国鉄 EF59形電気機関車(その1)

国鉄 EF59形電気機関車(その1)西の箱根越えといわれる山陽本線の瀬野~八本松間では、上り列車に対して長く厳しい勾配となっていて、昔から補機なしでは列車を通すことのできない難所でした。非電化時代はSL(C52など)が補機の任にあたっていましたが、電化に際して余剰となっていたEF53とEF56をその後任に選抜しました。この両者に自動開放装置など改造を施したものがEF59です。種車の違いにより大きく2種類に分かれます。(種車の年次により、もう少し多く細分されます。)私もEF59にはEF56の改造車がいることは早い時期から知っていたので、逢いには行きたかったのですが、関東からの距離を考えると、これだけのために逢いに行くことは年齢的にも厳しかった時代になります。しかも、本来であれば、逢えずに終わっていたはずなのですが・・・EF59の後ガマとなるべく、EF60初期車を改造したEF61200番台が登場したのですが、重連使用だと出力がありすぎて中間貨車を突き上げて脱線させてしまう危険があり、また、単機では1000t未満でないと出力が不足するというジレンマな状況になってしまいました。これにより、一部のEF59が生き長らえることになったわけです。そして、後にこの問題をクリアすることになるEF67(一次車)が登場するまでの間に、私も行動範囲を広げられる年齢となり、山口線の撮影と兼ねて彼らに逢うという夢が叶ったのです。行った回数は少ないでいですが、枚数があるので2回に分けてご紹介いたします。今回は、昭和57年10月4日の撮影分です。EF593+EF5918EF5916+EF599EF591+EF596日中は貨物列車の本数が少ないためか、同じカマの組み合わせが行ったり来たりしているようでした。EF5915+?4重連回送勾配は片道となりますので、下り坂は回送のみとなります。通常は2両単位で移動しているようですが、スジを節約するためか、写真のように4重連回送も行われていました。確か、6重連回送や、EF61200を挟んだ5重連回送の写真を見た記憶があります。この時は残念ながら大好きな元EF56に逢うことが出来ず、非常にガッカリしたものでした。EF61200が登場しており、既に廃車になってしまったと思っていました。

2025.07.08

コメント(0)

-

489系ボンネット白山色:特急「白山」

489系ボンネット白山色:特急「白山」489系については、民営化の際に貫通型編成の一部を長野に残し、殆どがJR西日本に継承されましたが、民営化から1年半を経過した昭和63年12月、有り得ない塗装となって現れました。それが白山色と呼ばれた塗装です。昭和63年12月23日 西川口~蕨間にてD51498が「オリエントエクスプレス」を牽いて復活運転をした際、撮影のために自転車橋上で待っていると、今までに見たことのない色彩の列車が来ました。何事か分からず写真を撮ったのですが、まさかの489系「白山」でした。誕生・運転開始の詳細な日付は分かりませんが、おそらく首都圏に初めて姿を見せたのがこの時だと思われます。賛否両論というよりは、非難轟々という印象だったと思います。私もそうでした。平成6年11月 古間~黒姫間にてその後、こんな塗装の列車など撮影する気にはなれず、記録として残っていたのはD51498牽引「アップル号」を撮影に行った際に撮っていたものです。写真は下り列車のおそらく「白山1号」と思われます。平成9年8月20日 軽井沢~横川間にて碓氷峠の廃止に当たり、最後は何度か足を運びましたが、189系「あさま」ばかりで変化の少ない碓氷峠では、115系普通列車やむしろこの白山色の「白山」の方が映えていたように思います。実はこの写真、EF63をアタマにフツーの撮ろうとしていたのですが、フィルムの巻き上げを忘れてシャッターが切れず、慌てて撮影した結果の構図。489系を狙って撮ったようなフリしていますが、完全な失敗作です。そんな忌み嫌っていた489系白山色ですが、結果的には489系非貫通型の白山色や、共通運用となっていた特急「あさま」、急行「能登」など、他の北陸本線を走る特急列車も含めて全く記録に残っていません。489系非貫通型:特急「白山」(53・10改正後)489系:特急「白山」(53・10改正前)489系:特急「はくたか」(昭和53年10月改正後)

2025.07.07

コメント(0)

-

国鉄 直流型電気機関車:EF6624

国鉄 直流型電気機関車:EF6624EF66シリーズで、24号機です。JR貨物に受け継がれ、0番台としては長生きしたカマでした。平成27年3月31日 EF6624 4083レ地元で1度だけ捕獲することができました。24号機は、2015年度に除籍になったようです。

2025.07.06

コメント(0)

-

都営新宿線 10-000形:10-280編成

都営新宿線 10-000形:10-280編成平成30年2月11日、都営新宿線で最後まで残っていた10-000形の10-280Fがラストランとなりました。平成9年、アルナ工機で製造された8次車2編成で、平成30年1月に廃車回送された10-270Fと共に製造され、10-000形としても最終製造となった編成です。既にラストランを予告したステッカーも貼られ運行されていましたが、この間、何度か新宿へ行く機会があったにもかかわらず、結局会うことができませんでした。平成28年4月5日 九段下駅にて 10-280F 各停 本八幡行き娘の入学式から仕事へ向かう際、久し振りに都営新宿線に乗りました。その際、反対方向に来た10-280Fを捉えたものです。既に残り少なくなっていた10-000形で、8次車はまだ車齢が浅いためそれほど早く廃車になるとは思っていませんでしたが、この度の10-280Fをもって10-000形はすべて廃車になって形式が消滅、8次車はわずか21年という活躍で終止符を打つことになりました。平成30年1月28日 九段下駅にて引退後も残っていた痕跡。まだあるのかな?

2025.07.05

コメント(0)

-

EF510-500牽引:寝台特急「カシオペア」

EF510-500牽引:寝台特急「カシオペア」平成22年6月から寝台特急「カシオペア」の牽引を任されるようになったEF510-500番台ですが、平成25年3月ダイヤ改正において首都圏貨物運用から撤退し、「カシオペア」「北斗星」用の6両を除き、JR貨物に譲渡されることになりました。EF81を置き換えるために導入されたEF510も、EF81が現役で残存している状況でありながら、平成28年3月の北海道新幹線開業において、牽引する列車が無くなってしまいました。今回は、EF510-500番台が特急「カシオペア」牽引に活躍していた写真をアーカイブいたします。殆どが地元の写真で変化が乏しいため、号機として判別しやすいもの、特徴的な動きをしたものを代表して掲載いたします。平成22年6月27日 EF510-501 2レEF510初牽引となった「カシオペア」は、平成22年6月25日に501号機が1レで下り、翌々日に上京してきた。助士席で前方監視をし続けたオジサンは全国区の時の人となった。平成22年9月26日 EF510-501 8010レ平成22年7月11日 EF510-502 8009レ平成23年1月9日 EF510-503 8010レ平成24年5月13日 EF510-504 8010レ平成24年1月29日 EF510-505 8010レ平成24年7月15日 EF510-506 8009レ平成24年2月5日 EF510-507 8010レ平成23年9月11日 EF510-508 8010レ平成26年1月12日 EF510-509 8010レ平成25年1月2日 EF510-509 8010レ平成24年4月8日 EF510-510 8010レ平成23年3月6日 EF510-510 迂8009レ浦和駅高架切り替え工事の関係で、川口から貨物線を走った。平成25年2月3日 EF510-511 8010レ平成24年6月3日 EF510-512 8010レ平成27年10月25日 EF510-512 8009レ平成23年1月30日 EF510-513 回8010レこの時は、運転打ち切りとなった列車が回送されてきた。平成23年3月6日 EF510-514 迂8010レこちらも浦和駅高架切り替え工事の関係で貨物線を走った上り「カシオペア」。平成27年5月17日 EF510-515 8010レEF510牽引の「カシオペア」は実に70コマほど撮影していますが、地元でしかとっていないために殆ど同じようなアングルでした。今回は号機をつまみながらのご紹介となりましたが、私があと10年生きていたら、残りをご紹介する機会があるかもしれません。

2025.07.04

コメント(0)

-

京成バス:いすゞキュービック・富士重工7E

京成バス:いすゞキュービック・富士重工7E都心では既に絶滅してしまったと思われるバス「いすゞキュービック」や「富士重工7E」。バスに興味を持ったころから地元を席巻していたキュービックが好きで、見掛ければ写真を撮っていました。京成バスの旧車ネタの締めくくりとして、1回きりの撮影でしたが京成バスのキュービックとついでに写っていた富士重工7Eボディのバスをまとめておきたいと思います。※撮影は、平成20年1月6日、京成バス金町営業所にて。8133平成7年式のツーステップ車です。8134 足立22か5219上の車両と連番ですが、こちらは平成8年式。やはりツーステップ車です。8137 足立22か5417上の写真と同じ形式ですが、こちらは平成10年式のワンステップ車。2つとなりには富士重工ボディの7Eもあり、こちらも過去の車両に。8140 足立22か5519こちらも同じ平成10年式ですが、稀少なノンステップ車です。両脇には次世代のエルガが控えていますが、これらはいずれも25年を経過しているため、既に東京からは居なくなっているのではないかと思われます。その後の消息は調べていませんが、もしかしたら地方で第2或いは第3の人生を歩んでいるかもしれません。

2025.07.03

コメント(0)

-

国鉄 交流型電気機関車:ED71(その3)

国鉄 交流型電気機関車:ED71(その3)久し振りにED71形交流機関車です。過去ログは文末でご紹介いたしますが、今回は貨物列車牽引編を中心にアーカイブしたいと思います。昭和53年3月 白河駅にて ED7124画面左側に客車が写っていることから、121レの白河回転車の入換中に待避線停車中のED71牽引貨物列車を撮ったものと思われます。当時はまだ黒磯駅で入換を行っているED71を良く見ることができましたが、中学生ながらもED71の交代期を察しており、この時も喜び勇んで撮影したと記憶しています。写真はタキ43000等を中心とする専用貨物のようですが、機関車次位のワフ22000も今となっては貴重な写真です。昭和53年頃 白河駅にて ED717こちらも同じ時期、同じようなアングルですが、背景が違うので停車位置がかなり違うところかもしれません。当時としても1ケタの番号はあまり見る機会がなかったので、この時もすごく喜んで撮影したように記憶しています。やや後ろにワム90000らしき貨車も見え、この頃から比べると急速に旧型貨車の淘汰が進んだように思います。昭和55年8月14日 金谷川~南福島間にて ED7114牽引 下り貨物列車ED71が終焉を迎えるという情報があり、夜行列車に乗ってキャッチできる可能性が高い福島近辺まで遠征した時のものです。以下2カットととも同じ状況で早朝から撮影したものですが、お盆休みに入っていたためか、あまり貨物列車は通らなかったように記憶しています。この列車は、何故か遭遇率が高かった14号機です。昭和55年8月14日 金谷川~南福島間にて ED7133ほか重連牽引 下り貨物列車通過順は分かりませんが、こちらは待ちに待った重連牽引の貨物列車でした。しかし、何故かこの時は短いレンズを装着していたため、ちょっと雑な構図となってしまいました。昭和55年8月14日 金谷川~南福島間にて ED7147牽引 下り貨物列車こちらはタンク車を連ねた専用貨物のようです。形式は判りませんが、今となっては稀少なタンク車だったかもしれません。昭和57年6月22日 桑折~藤田間にて東北新幹線の開業前日、最後の特急「やまびこ」を撮影するために東北本線の撮影に訪れた際、待機中に撮影したものです。当時はED71の運用も激減しており、福島~金谷川のホキ仕業以外は殆ど目にすることができなかったのですが、不意に背後から襲われた重連貨物に、三脚ごとカメラを持ち換えて咄嗟に撮影したもので、非常に勿体ないことをしました。昭和57年6月22日 福島駅にて ED7129ほか重連 工臨?明日から営業列車が走り出す東北新幹線の高架橋をバックに停車する、ED71重連が牽引する貨物列車。ホキ800が見えることから、工臨でしょうか?次位となる29号機はパンタグラフが下がっており、もしかしたら郡山工場から福島機関区に帰着した配給列車だったのかもしれません。昭和57年6月22日 福島駅にて ED71×2+ED75確か、撮影の帰りに乗車する特急「やまびこ8号」を待っている最中に福島駅で目撃した列車だったと思います。場外からED71が入って来たのですが、ED75形1両を含む3重連となっており、初めて見る3重連機関車に慌ててM645を取り出し撮影したように記憶しています。操車係か連結士が写っているところを見ると、ここから連結して組成すると思われますが、全機ともパンタグラフが逆向きに上がっているため、ちょっと状況説明に困ってしまう写真です。母親の実家が福島県で小さい頃から馴染みのあったED71も、この時を最後にその姿を見ることはできなくなってしまいました。国鉄 交流型電気機関車:ED71(その1)国鉄 交流型電気機関車:ED71(その2)ED7114牽引:12系臨時急行列車

2025.07.02

コメント(0)

-

24系25形:急行「銀河」終焉

24系25形:急行「銀河」終焉東京~関西を頑なに結んでいた寝台急行「銀河」。特急寝台と同じような格を与えられ、14系、24系、そして25型化されます。私も10系客車時代に初めて寝台列車を経験したのが「銀河」(当時の「銀河2号」)。さらに所用で平成14年に25型化後のA寝台に乗車したことがある。しかし、写真は撮ったことがありませんでした。永く東海道を走りぬけた「銀河」が廃止されるとの情報が流れたのが平成19年末。いつも情報がギリギリですので、朝の早い夜行列車を捉えるのはなかなか難しいものです。何回かのトライを試みるもその度に何か因縁めいたものに阻まれ、全然撮ることができなかった。そんな苦しいまでの終焉の記録です。平成20年3月9日 浜松町駅にて因縁は最後まで続きます。それまで何度も理由を付けられ撮ることすらできなかった急行「銀河」。このときも見事に京浜東北線にカブられ、こんな写真しか撮らせてもらえませんでした。東京駅にて仕方なく東京駅へ行ってみればこの状態。この機会を逃せば2度と見れないと言うことで、意地でも撮影したのがこの写真。何だか悲しくなってくる。東京駅にて落ち着いて撮れたのはヨコサボくらい。それでも記録。この翌週の平成20年3月15日をもって廃止となりました。平成20年11月22日 尾久ふれあい鉄道フェスティバルにてオマケ画像です。本来ならこのマークが最終日に掲げられる予定だったのでは?と推測できますが、混乱防止のためにやめたのではないかと考えます。撮影ルールの無視、マナーの悪さが問題になってきた頃かもしれません。せっかくだから常設してくれれば、と思ったのは私だけではない筈です。令和元年5月25日 大宮総合車両センター・大宮車両所にて「鉄道のまち 大宮鉄道ふれあいフェア」で展示された2社のPFに2種類の「銀河」ヘッドマークを取り付けて展示。EF651102&EF652101。「順光側はなんと「銀河」の並び。ヘッドマークは2種類あったんですね。現役の時に付けてくれれば良いのに、なんと勿体ない!」とは当時の弁。せっかくのヘッドマークが廃止になってから飾られても・・・悲しい以外に言葉はない。初めて乗った寝台列車は、夢と記憶の彼方へ消えていった。

2025.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1