2025年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

EF66牽引グレードアップ寝台客車:寝台特急「あさかぜ」

EF66牽引グレードアップ寝台客車:寝台特急「あさかぜ」「あさかぜ」は、東京~博多間を結ぶ寝台特急列車。昭和31年11月に誕生した、戦後初の寝台特急です。牽引機は、誕生時からEF58となっており、その後、EF60500番台~EF61~EF65500番台~EF651000番台後期と、他の東京発着ブルトレと同様の経緯を辿り、さらに、ロビーカーの連結により牽引定数の増強が必要となり、EF66が牽引するようになりました。昭和62年2月15日 根府川~早川間にて EF6653牽引新幹線博多開業により徐々に九州夜行が傾き始めてきた頃、ロビーカーを連結したりカルテットなど個室寝台の連結により旅客減に歯止めを掛けようとして様々な工夫を行われてきましたが、その中でも陳腐化しつつある25形車輌を思いっきりリフレッシュし、かつての「動くホテル」として絶賛された時代を取り戻そうと施工されたのが車輌の「グレードアップ化」でした。グレードアップした客車たちは金帯を纏い、700番台を名乗りました。何とかその後も生き延びた「あさかぜ」でしたが、スピード優先の時代には勝てず、結局は力尽きてしまいました。しかし、その精神は「北斗星」用の客車へと受け継がれています。また、同車に使われていた700番台客車は、「あさかぜ」からの撤退によって「はくつる」へと活躍の舞台を移しましたが、それも老朽化と共に役目を終えました。尾久客車区に保存留置され、日に日に色褪せていく姿を見て、ブルトレ時代の終わりを寂しく感じていた記憶が蘇ってきます。しかし、20系から始まった高級寝台列車「あさかぜ」は、永遠に心の中の”スター”である事に変わりはありません。

2025.08.31

コメント(0)

-

国鉄 交直流型電気機関車:EF8113~16

国鉄 交直流型電気機関車:EF8113~16田端機関区のEF81シリーズです。直流区間が短い常磐線は、交直流機関車が必須の路線となっており、水戸以遠の交流区間対応は別としても、首都圏側ではED46(←ED92)に始まった交直流機がEF80の誕生へと発展していきます。その後、日本海縦貫線対応とした3電源のEF81へと製造が移行され、首都圏にも少数ながら配置されています。この際、田端機関区では82~94号機が初めての配置となっており、いわゆる若番車というのを見ることはできませんでした。昭和59年2月、貨物輸送を大幅に見直した大改正を実施。客車列車の衰退も相まって、機関車の生死にも大打撃を与えました。常磐線では老朽化が著しくなってきたEF80の後継機としてEF81が各地から転属してくるようになり、EF80の廃車が進む都度、比較的に若い番号のEF81が見られるようになりました。昭和60年 与野駅にて EF8113牽引 快速「エキスポライナー」貨物運用が大幅に削減されましたが、つくば万博が開催されたために臨時・団体客車列車多く設定されたため、EF80の残党と共に「エキスポライナー」の牽引にあたりました。昭和63年12月24日 高崎線にて EF8113牽引 貨物列車高崎線を行く一般貨物列車を牽く13号機で、既にJRに移行しています。国鉄時代には高崎線へ運用されるEF80やEF81の運用はなかったと思われますが、JR化で柔軟な運用で対応するようになったようです。昭和60年9月5日 万博中央~牛久間にて EF8114牽引 貨物列車万博輸送の列車写真を撮りに行ったときに偶然撮影したものですが、この時に初めて若番車が関東へ来たと知ったように記憶しています。平成元年3月12日 大甕~勝田間にて EF8116牽引 貨物列車平成になってから撮ったもので、大合理化は受けていますが、まだ一般貨物が走っていたんですね。15号機もおそらく配置になっていたのではないかと思いますが、写真が見当たりませんでした。初期のEF81は、前面に通風孔が一対設置されているのが特徴です。寝台特急「ゆうづる」の牽引にも当たっていたはずですが、当時は「まだまだこれからの車両」と言うことで着目していませんでした。そして、これら初期型は、いつの間にやら姿を消してしまいました。13~16号機は、いずれも昭和44年誕生の日立製で、富山第二機関区配置から始まり、やはりEF80を置き換える目的で田端機関区へと異動となっています。13号機、14号機は平成13年、16号機は平成16年に廃車となっています。

2025.08.30

コメント(0)

-

DD13140牽引 貨物列車:清水港線

DD13140牽引 貨物列車:清水港線清水港線に置きまして、ロケハン移動中に偶然出会った貨物列車の写真を1枚だけですがご紹介いたします。※撮影は、昭和59年3月22日、清水ふ頭付近にて。DD13140牽引 貨物列車清水駅から線路伝いに歩き始めると、急に踏切が鳴り出しました。夕方の上りまで列車は無い筈と思い込んでいたのですが、ここにDD13が貨車を牽いてゆっくりとやってきました。貨物列車と言うよりは入換列車のような感じでした。左横に操車係が写っているので、入換扱いの可能性が高いですね。緩急車の連結廃止前であったことから機関車次位にはヨ8000がしっかりと連結されています。カーブがきつくて後方に何が何両繋がっていたのか思い出すこともできませんが、59・2大合理化後でありながらも清水港線では車扱い一般貨物輸送が残っていたことの証明になる写真です。

2025.08.29

コメント(0)

-

東武鉄道 キハ2000:熊谷線

東武鉄道 キハ2000:熊谷線東武鉄道熊谷線は、埼玉県熊谷市から北へ伸びる、わずか4駅間のミニ路線でした。本来は、終点の妻沼(めぬま)から利根川を渡り、反対側から建設していた小泉線とつながる計画でしたが、第二次世界大戦の影響や利根川橋梁の工事に困難さから建設は休止になり、結局は利根川を越えることはできませんでした(昭和49年に正式に工事中止決定)。同線は、東武鉄道の旅客営業線では最後まで残った非電化路線としても有名な存在でした。キハ2000形が3両配置され、原則単行運転でラッシュ時には重連が組まれていたこともあったようです。全線が1閉塞(へいそく)区間で、途中に交換設備はありませんでした。私が高校3年生になったとき、当時の国鉄でも赤字ローカル線の廃止が騒がれていた頃、東武鉄道の中でも異端であり超赤字であった同線の廃止が取り沙汰されるようになり、同級生と初めて訪れることになりました。撮影は、すべて昭和56年8月28日 妻沼駅にて。終点 妻沼駅にたたずむキハ2000妻沼駅を後にするキハ2000キハ2000の運転台熊谷に向けて出発を待つキハ2000この日は生憎の雨模様。しかもモノクロであったため、かなり硬調な写真になってしまいました。我が家から一番便の良い場所にあったローカル線ですが、まだ高校生でクルマを運転できたわけではありませんので、なかなか訪問の機会はありませんでした。

2025.08.28

コメント(0)

-

国鉄DE10573→衣浦臨海鉄道KE655(2代目)

国鉄DE10573→衣浦臨海鉄道KE655(2代目)DE10シリーズで、今回は国鉄時代に撮影していたDE10573号機をご紹介したいと思います。573号機は昭和45年2月14日落成。新製時から佐倉機関区の配置となり、房総地区で活躍しました。昭和58年頃に品川機関区へ配置換えとなりますが、国鉄の分割民営化を目前とした昭和62年2月3日付で廃車となりました。この時代の新鋭機関車は、貨物輸送の大合理化により、20年どころか10年そこそこで廃車になってしまったカマが多数存在しました。昭和56年9月 成田駅?にて DD51898ほか重連とDE10573(再掲)まだ佐倉機関区が存在していた最晩年の頃の写真です。最近調べていて分かったのですが、同機は国鉄時代に廃車後に清算事業団へと引き継がれ、なんと、昭和63年1月20日付で衣浦臨海鉄鉄道が購入し、KDE655として活躍しているそうです。その期間は、国鉄時代を遥かに上回る38年超えとなっています。

2025.08.27

コメント(0)

-

12系客車:臨時急行「佐渡」

12系客車:臨時急行「佐渡」急行「佐渡」は、準急列車からの格上げで誕生した急行列車。上野~新潟間の昼行を基本とし、夜行列車も設定されていました。165系:急行「佐渡」昭和50年代、特急「とき」が既に13往復も設定されていましたが、年末年始やお盆輸送は限界がありました。そのため、多客期の上越線も例外ではなく、臨時の急行列車が多数設定されていました。臨時急行「佐渡」では、基本的には165系予備車が使用されていましいたが、一部には客車列車の設定もありました。昭和54年3月 川口駅付近にて EF58133牽引 「佐渡54号」EF58133号機の牽く12系客車を使用した臨時急行で、影の長い時間帯から推測して急行「佐渡54号」かと思われます。バックに写る川口駅東口の開発もまだ行われていない時代なので、空が広く見えますね。当時、駅前の高い建物と言ったら○井くらいでした。画面右端に見える第一勧銀のマークも懐かしいですね。半分に欠けていると、ハートチョコを思い出します。昭和56年9月 南浦和~蕨間にて EF58136号機牽引 急行「佐渡54号」昭和57年1月 南浦和~蕨間にて EF5859牽引 急行「佐渡54号」いずれの写真も種別サボが入っていますので、撮影の時間帯と牽引機を照らし合わせても、おそらく臨時急行「佐渡54号」と思われます。高崎第二機関区のEF58も終焉の頃です。昭和57年1月5日 八木原~群馬総社間にて EF641032牽引 急行「佐渡54号」列車名の記録は無いのですが、当時の時刻表を見たところ、1月5日、光線と同じ状態である午後に運転された客車列車は「佐渡54号」しかありませんでしたので、間違いないと思います。ところでこの「佐渡54号」、運転区間が「長岡~上野」となっており、佐渡島にまったく連絡もしていません。愛称を合理化で統合してしまったものと見られますが、その昔は「信濃川」という急行名を使っていたスジですね。「信濃川」は、客車急行のときもありましたが、165系で運用されたときもあったと記憶しています。写真では編成が切れてしまっているものもあって判りづらいですが、12系が9連で組成されています。上越国境越えでは、機関車の牽引定数の関係で10両以上ですと補機が必要になります。おそらく、この関係で9両編成に抑えていたのでしょうね。

2025.08.26

コメント(0)

-

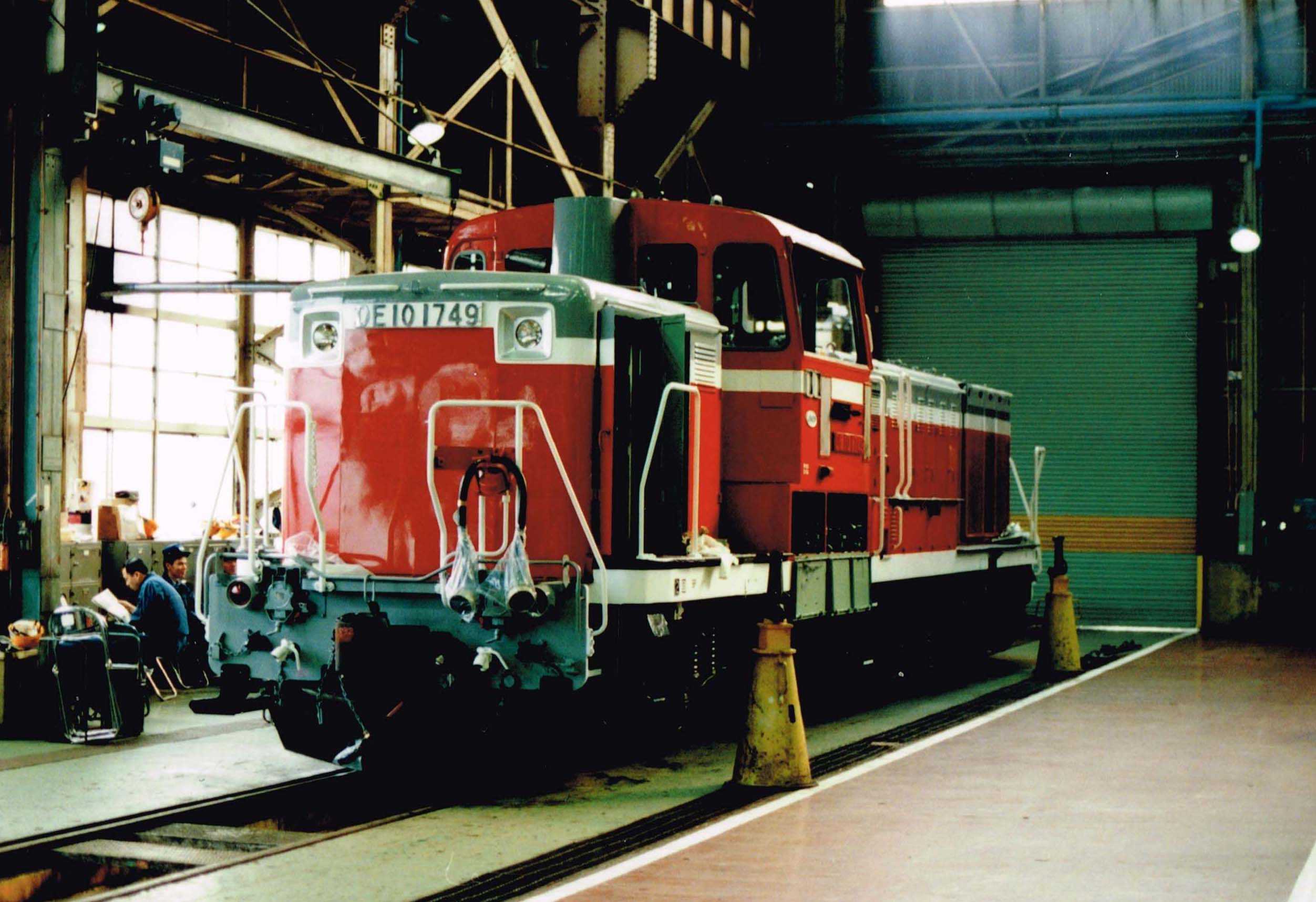

JR貨物 DE101749

JR貨物 DE101749DE10シリーズで、今回は過去ご紹介したことのなかったDE101749号機をご紹介したいと思います。1749号機は、日本車輛製で昭和52年1月21日に誕生し、水戸機関区に配置となったカマです。平成5年11月28日 大宮工場にて同所公開の際、検修庫の中で撮影したものです。結婚したばかりの頃で、既に30年が経過してしまいました。当時はまだJR色が誕生していなかったと思われ、国鉄色のままピカピカに仕上がっているようです。同機は、民営化直前に品川機関区へ転出となり、そのままJR貨物に継承されています。品川機関区の廃止に伴い川崎機関区へ転出、さらに新鶴見機関区付で末期を過ごし、令和2年度末くらいに除籍となったようです。平成23年8月14日 田端機関区にてその後遭遇した記憶はなかったのですが、同機の貨物色時代の写真を見つけました。隅田川貨物駅の整備で田端のたまり場にJR貨物のカマが常駐することもなくなってしまったため、これも時代のワンショットになってしまいました。

2025.08.25

コメント(0)

-

EF81代走:寝台特急「カシオペア」(その2)

EF81代走:寝台特急「カシオペア」(その2)EF81が「カシオペア」を牽引していた時代、基本的には専用塗装(カシガマ)しか牽引しませんでしたが、EF510への交代後に災害などの理由で赤いEF81が「カシオペア」を牽引したことがありました。これ以外は比較的にトラブルが無く、EF510のJR貨物への譲渡なども順調に行われていましたが、「北斗星」が定期列車としての終焉を迎える頃、ついにトラブルが発生してしまいました。「北斗星」の臨時化に向け、EF510の配置が最小限になった時期に、EF510に故障車が発生し、検査入場中のカマが存在したりと不足が生じたため、突然のEF81代走が行われました。しかも、牽引に当たったのがローズピンクに塗装変更されたEF8181が充当されたため、大変話題になりました。平成27年3月1日 EF8181牽引 8009レ 「カシオペア」突然の情報に慌てて家を出て撮影したものです。生憎の雨模様で鮮明な画像は撮れませんでしたが、この時代にまさかローズピンクのEF81がヘッドマークを付けて「カシオペア」を牽引する絵を撮れるとは思ってもみませんでした。平成27年3月3日 EF8181牽引 8010レ 「カシオペア」折り返しもそのままEF8181が牽引してきましたが、またも天気に恵まれず、京浜東北線にカブられるわ、ブレてしまうわで散々でした。平成27年3月8日 EF8181牽引 8010レ 「カシオペア」EF510の修繕はまだ終わらないようで、代走が続きます。良い写真が撮れなかったので天気の回復を祈りましたが、またも酷い雨。平成27年3月8日 EF8197牽引 8009レ 「カシオペア」朝方の雨は止んだものの、暗~い夕方。しかも、牽引機が97号機差し替わってしまいました。その後は仕事を休めずに追わなかったものの、青森へ向かった97号機の故障により青森機の138号機が代走の代走に入るという珍事にまで発展してしまいました。次の休みにそれを狙おうと思っていましたが、故障EF510の復帰により、一連の珍時に幕が下ろされました。この時から「召しガマの日は天気が悪い」というジンクスが定着してしまいました。EF641051牽引:迂回 特急「カシオペア」EF510-500牽引:寝台特急「カシオペア」

2025.08.24

コメント(0)

-

東武鉄道 ED4010形電気機関車:ED4012

東武鉄道 ED4010形電気機関車:ED4012電化のイメージが強い東武鉄道各線ですが、需要の大きかった貨物輸送では蒸気機関車が幅を利かせていたそうです。そんな東武鉄道に初めて電機関車が導入されたのは昭和5年で、しかもたった1両だけだったということです。終戦後、戦地向けの電機関車として東京芝浦電気で製造されたED40が、終戦による注文流れで昭和20年に東武鉄道へやってきたそうで、この2両が後のED4010形となります。高校時代、東武鉄道に凸型の古い機関車が居るという情報は友人から得ていたと思いますが、当時は貨物列車のダイヤなど知る由もなく、幅を利かせていたED5000系の機関車しか見たことがありませんでした。昭和57年8月23日 杉戸(現東武動物公園)駅にて ED4012この日は千葉方面を中心に大回り乗車をしており、何故こんなところに寄り道したのか全く覚えていません。たまたま杉戸駅を通り掛かった際、特徴のある凸型の機関車を発見して撮影したように思います。当時は貨物列車に興味を示すこともなかったので、このような地味な機関車を撮ることも殆どなかったのですが、さすがにこのスタイルの機関車は古いものであることが分かりますので、喜んで撮影した記憶だけが残っています。同車は昭和61年6月27日付で廃車になったことになっていますが、実際には国鉄59・2ダイヤ改正で貨物列車が激減したと思われますので、かなり前から運用離脱していたものと思われます。除籍後も保管されていたそうですが、残念ながら解体されてしまったようです。

2025.08.23

コメント(0)

-

国鉄 スロ62:グリーン車

国鉄 スロ62:グリーン車旧型客車における優等車は歴史上多くありますが、旧型客車の終焉まで残っていた優等車としてはスロ54やスロ62が代表されるところでしょうか。昭和52年頃から塗装合理化の憂き目に遭い、外観からは普通車と判りづらくなってしまいましたが、やはり優等車の証であるグリーンの帯に憧れたものです。昭和50年代前半と言えば中学生で、客車1両1両にポイントを置いた写真と言うのは殆ど残っていませんが、この憧れのグリーン車を撮ったものが1枚だけありました。昭和52年 大宮駅にて 「八甲田」に連結されたスロ622076写真は、大宮駅で捉えた上り「八甲田」。特急の写真を撮っていたとき偶然撮りました。「八甲田」は他の急行に比べると地味なので、EF57亡き後は正直なところ撮影の対象から外れていました。それでも、この客車のグリーン車(特に帯の塗装があった時代)が非常に好きだったので、思わず撮影してしまったのでしょう。「八甲田」には、12系化されるまで、このグリーン車が連結され続けました。昭和53年頃 蕨~西川口間にて EF5858牽引 上り オールグリーン列車 その昔、急行「軽井沢グリーン」という列車が走っていましたね。写真は宇都宮運転所のEF5858が牽引していますので、東北スジで運転されたものでしょう。良く分からないのですが、おそらくリッチな団体を乗せた列車の回送ではないかと思います。一見、デビュー時の塗装のスロ81系お座敷客車にも見えますが、窓に障子が無いので、座席車のグリーン車であることが分かります。昭和40年代末期くらいには、各地で団体列車として運転された情報はありましたが、昭和53年ですと「かなり珍しい」部類に入っていたと思います。運転の度にグリーン車をかき集めるのは難しいでしょうから、余剰のグリーン車を集めて組成したものと思われます。沼津区に居たのでは?という情報も寄せられております。

2025.08.22

コメント(0)

-

東武鉄道 350系:特急「しもつけ」

東武鉄道 350系:特急「しもつけ」令和2年6月6日、東武鉄道ではダイヤ改正が実施されした。新型コロナウイルスの関係で実施も危ぶまれそうな状態でしたが、緊急事態宣言の解除により、何とか実施できることになりました。改正ではいくつかの大きな動きがありましたが、やはり一番目立つのが優等列車であり、その中でも長年親しまれてきた東武宇都宮線直通の特急「しもつけ」が廃止されることになりました。昭和63年8月、有料快速急行「しもつけ」が29年振りに復活。6050系が使用されました。平成3年7月に1800系から改造された4両編成の350系が使用されるようになり、平成18年3月ダイヤ改正において特急列車に格上げされ現況となっていました。1800系からの優等転用改造は6両編成の300系と4両編成の350系が存在しました。東武宇都宮線では有効長の関係から4両編成に限定されるため、特急「しもつけ」には4両編成の350系が使用されました。※撮影は、東武日光線、新古河~栗橋間にて。平成24年5月5日 350系 特急「しもつけ282号」平成27年5月4日 350系 特急「しもつけ282号」上りの通過時間は、臨時列車が集中するため、勝手の良い時間帯でした。本来であれば改正前日がラストランとなるものでしたが、新型コロナウイルスの影響により4月25日から運休となってしまい、実際の最終日は4月24日となりました。令和2年3月のダイヤ改正も含め、新型コロナウイルスは鉄道趣味に大きな影響を与えました。人命に関わる大惨事ですから、趣味のどうこうを充てる話ではありませんが、戦争や自然災害以外で、これほど社会に大きな影響を与える出来事があるということを改めて認識することとなり、大変残念に思いました。

2025.08.21

コメント(0)

-

大井川鉄道:モハ1105(元岳南鉄道1105形)

大井川鉄道:モハ1105(元岳南鉄道1105形)大井川鉄道で活躍した、モハ1105です。平成6年8月20日 千頭駅にて モハ1105同車は日本車両が私鉄向けに製造したいわゆる日車標準型と言われる車両です。元は岳南鉄道で使用された車両で、1101・1103・1106の3両が日本車両、1102と1105が汽車製造で製造されました。(1104は欠番。)1105を除く5両は鋼製車でしたが、この車両のみ試作的にステンレス車体を載せて製造され、今で言うレアな車両でした。岳南鉄道において昭和56年に廃車となり、大井川鉄道へ譲渡されています。両運転台であるがゆえに重宝されたようですが、丈夫な車体に反して足回りが急速に老朽化し、平成8年に廃車されてしまったようです。この状況からすると、写真を撮影した時には現役ということになりますが、当日はこのモハ1105が動いていた様子はありませんでした。運用を離脱していたかもしれませんが、サボが入ったままになっていますので、休んでいただけでしょうか?運用離脱後は倉庫として使用されていたようですが、平成28年6月に新金谷にて解体されたということです。2008年2月に発売された鉄道コレクション第6弾において、岳南鉄道時代のモハ1105がラインナップされました。しかもシークレットで、バラ買いで2両も当たり、当時はかなり喜んでいたようです。

2025.08.20

コメント(0)

-

京王電鉄 調布駅:地下化直前

京王電鉄 調布駅:地下化直前※本記事は、2012-08-18に投稿したもので、当時の表現になっています。平成24年8月18日深夜(実質は8月19日日曜日)に、京王電鉄調布駅の地下化切り替え工事が実施されます。このことによって、前後で非常に渡りづらかった踏切が解消され、さらに、相模原線と本線の合流もスムーズになることでしょう。私としては生活に全く接点のない路線・駅ですが、平成22年の異動で外回りが中心の仕事となり、幾度となく乗り換え等で利用しました。直接下車する機会というのは殆どありませんでしたが、1度だけ利用の機会があり、記念的に写真を撮っておきました。平成24年1月11日 調布駅南口乗換えで利用した際も足元で聞こえる機械音などで工事をしていることを実感していましたが、このときは駅階段を利用して改めて大工事が行われていることを実感しました。昔の調布駅を知らないのでどのような様子だったのかは知りませんが、工事の関係で階段を仮設に切り替えたのではないでしょうかね?エスカレータの部分も明らかにそれと判る構造でした。地下化されてしまえば、もうこの「昇る階段」も過去の光景となってしまうことになります。工事は8月18日の終電後、19日の10時くらいまで掛けて切り替えが行われるようです。その間はバスの代行運転も実施されるということになっています。ここにまた1つの歴史が終わり、新たな歴史の1ページが始まることになります。

2025.08.19

コメント(0)

-

EF81牽引:寝台特急「鳥海」

EF81牽引:寝台特急「鳥海」長らく上野~秋田間の夜行急行として活躍していた「鳥海」ですが、昭和57年11月、上越新幹線の大宮暫定開業により廃止となってしまいました。同時に、急行「鳥海」と同じ区間・経由で寝台特急「出羽」が誕生しています。「出羽」は、それまで気動車急行として東北・奥羽・陸羽西線経由で上野~酒田間を結んでおり、経由の変更・行先の延長のような記述も見られますが、経由区間からもまったく別物でした。一方で、上越新幹線の大宮暫定開業という性格上、秋田方面へは大宮・新潟の2回乗換えと不便が生じるため、青森直通であった「いなほ」は名称を「鳥海」に改めて存続することになり、ここに初めて電車特急「鳥海」が誕生することになります。昭和60年3月、東北・上越新幹線が上野まで開業し、都心新幹線網が確立することになると、乗換え不便対策として残した「鳥海」も廃止されることになります。それでも臨時特急として暫く残ることになり、多客期には485系「鳥海」の活躍を見ることができました。そしてまた転換期が訪れます。奥羽本線の山形新幹線開業に向けた改軌工事により、同線を経由する「あけぼの」が福島~山形間を走行することができなくなってしまったため、陸羽東線経由に変更となります。さらに同線は単線運転であるため、夜間に複数の「あけぼの」を交錯させることが困難なことから、1往復を上越・羽越線経由に変更することになりました。ここに寝台特急「鳥海」が誕生することになりました。平成4年8月18日 奥羽本線 八郎潟~鯉川間にて寝台特急として改めて誕生した夜行列車「鳥海」は、上野~新津間をEF641000番台、長岡~青森間をEF81が牽引することになり、奇しくもその後の「あけぼの」と全く同じ運行形態だったわけですね。写真の編成は、ローズピンク時代のひさし付きEF81が牽引し、カヤ24を含むオール24系寝台で、ブルトレ末期には見ることのできない、大変美しい編成でした。この当時は、「あけぼの」や「出羽」でもこのような美しい編成を見ることができましたね。新幹線の需用定着により夜行列車の需用も低迷し、平成5年12月をもって寝台特急「出羽」は「鳥海」に統合される形で廃止となり、さらに、秋田新幹線工事で行き場を失った「あけぼの」が「鳥海」のスジを奪う形になり、「鳥海」の名称は消滅することとなりました。EF81138牽引 24系寝台客車:団体列車「鳥海」

2025.08.18

コメント(0)

-

115系スカ色:中央本線(中央東線)

115系スカ色:中央本線(中央東線)平成26年12月、豊田区に所属してたスカ色の115系がすべての運用から撤退してしまったようです。直流区間における近郊型電車の決定版として本州の山岳路線を重点に津々浦々と配置された115系は、その殆どが113系と同様に湘南色となっていましたが、中央東線に限っては70系時代の塗装を継承してスカ色塗装となっており、誕生当時としては唯一の地域色と言えるものでした。誕生当初は、他でTcMM’Tcの4連やTcMM’TMM’Tcの7連を基本としていましたが、中央東線ではMcM’Tcを基本としていました。さらに、小回りの利く3連を基本としながらも、何故か中間にTTを挟む妙な編成を組み、McM’TcTTMcM’Tcという8連固定のような編成が存在しました。また、クモニ83やクモユニ82を併結した組成も有名でした。一方、運用面で見ると、中央東線の普通列車は新宿発を基本としており、新宿→立川→八王子→高尾→という俊足ダイヤであり、「特別快速」を名乗る中央快速よりも速い普通列車として、全国でも異色の存在でした。(常磐快速でも同様の形態となっていましたが、最近になって整理されてしまいました。)しかし、3ドア車短編成であるとこから多客時におけるダイヤ確保が問題となり、新宿発の普通列車は徐々に数を減らし、全てが立川・八王子・高尾発に改められ現在に至ります。国鉄時代末期にフリークエンシー化を実施。その際にサハ115の殆どが抜き取られ、McM’Tcの3連又はごく一部にMcM’TMM’Tcの6連となり、20年以上にわたってこのスタイルで定着していました。平成元年2月5日 酒折~石和間にて多分、中央東線で初めて撮った115系です。既に3連化されており、6連運用が多かったように記憶しています。最近の運用スタイルとほとんど変わりませんが、シングルアームパンタなど存在しなかった時代です。Hゴムも、見づらいですがグレーのようです。平成20年10月11日 高尾駅にて 1453Mここまで来るとつい最近の写真ですね。シングルアーム化され、Hゴムはすべて黒です。平成20年10月11日 鳥沢駅にて 1453M&1456M乗って来た1453Mを下りると、上り側に1453Mが到着。スカ色同士の共演となりました。平成20年10月11日 鳥沢~猿橋間にて 1457M初めて訪れた有名撮影地。あいにくの天気でした。客車時代に来てみたかったですね。平成20年10月11日 初狩駅構内にて 536Mスイッチバック駅構内での記念撮影。平成20年10月11日 初狩駅にて 336ME351系「スーパーあずさ83号」とすれ違い。平成20年10月11日 相模湖駅にて 550M平成20年10月11日 相模湖駅にて 553M夕方の帰り道、極限での撮影。平成21年3月28日 相模湖駅にて 550M平成21年3月28日 相模湖駅~藤野間にて 553M約半年後に同じ時間。平成26年1月18日 大月駅にて 1453M1453Mは河口湖行きを連結した6連。3連は切り離して折り返し。前側3連が富士急行電鉄に乗り入れます。平成26年1月18日 富士急行 富士山駅にて本当は富士山バックで走行写真を撮る予定でしたが、トイレを我慢できずに移動してしまいました。到着電車を降りると、ちょうど折り返して来たM7編成と富士山駅で交換。爆発寸前で撮った写真です。211系への置き換えも長野車が中心となっており、豊田区の115系への影響が全く出てきていない状況でしたが、置き換えが始まってからの撤退はあっという間でした。昭和時代には目玉感がなくて殆ど中央線には撮影に行ってませんでしたが、新宿発の普通列車に1度だけ乗った記憶があります。4扉車には無い独特な空気を持った車内だったことを今でも覚えています。このように、8連時代やクモニ+クモユニを併結した写真は1度も撮影できませんでしたが、唯一McM’TcTTMcM’Tcという8連を使用した団体列車を地元で撮影したことがあります。過去ログ『115系スカ色:団体臨時列車「もくせい」』でアップしていますので、よろしければご覧ください。

2025.08.17

コメント(0)

-

14系座席車:特急「つばさ51号」

14系座席車:特急「つばさ51号」キハ82系特急「やまびこ」から独立して誕生した「つばさ」は、キハ181系化、そして485系電車化と様々に使用車両が変化した特急ですが、東北新幹線の開業まで長きにわたり、一貫して上野~秋田間を守り続けてきた、由緒ある東北特急のひとつです。他の東北特急が改正の度に次々と増発されていったのに対し、「つばさ」は依然2往復体制を維持していました。これは、上野~山形間を結ぶ「やまばと」「ざおう」や上野~秋田間の急行「おが」、そして、夜行の「あけぼの」「津軽」といった数々の補完列車があったからかもしれません。しかし、お盆や年末年始の輸送では、当時臨時の夜行列車も増発の限界に達しており、、昼間に臨時特急を設定せざる得なかったようで、多客時に必ずと言って良いほど運転されていたのが、14系客車を使用した特急「つばさ51号」でした。昭和40年代後半から昭和50年代に掛けては、北海道や紀勢、山陰、四国といった非電化地域を除き、昼間は電車特急が隆盛を極めていた時代です。そんなことで、列車速度が落ちる夜間(客車夜行や貨物の多い時間)にしか客車特急を増発することが難しかったといえ、全国的にも昼間の客車特急は珍しかったといえます。その中でも恒常的に運転されていたのが、西の「しおじ51号」と東の「つばさ51号」だったのです。※後に「はつかり51号」も設定されています。昭和52年頃 宇都宮駅にて 「つばさ51号」終始14系を使用していた「つばさ51号」でしたが、極初期の頃、14系客車の製造が間に合わず12系客車を使用し、特急料金を100円引きで運転したという逸話が残っています。電車特急でも非リクライニングシートが多数あった中で、スピードが遅いといいつつも、簡易リクライニングは好評だったと聞いております。(後に構造に関して非難を浴びたようですが。)写真は、宇都宮駅停車中に撮影したものですが、本来この「つばさ51号」は宇都宮駅通過の筈ですから、写真も撮るつもりはありませんでした。何故停まってしまったのでしょうか、今もって原因は分かりません。でも、そのお陰でこの写真が残っているわけです。他には客車の写真が見当たらないので、偶然でも良かったと思います。昭和53年8月 小山駅にて EF651005牽引 下り「つばさ51号」小山駅を通過中の下り「つばさ51号」。同列車は、上野を出ると機関車の交換駅となる黒磯まで停車しません。停車駅を少なくして、所要時間を稼いでいたのでしょう。「つばさ」が気動車時代から運転されている老舗臨時特急で、昼行14系客車特急としても東日本では唯一の存在でした。昭和56年8月 赤羽駅にて EF651033牽引 「つばさ51号」赤羽駅を快足で通過する「つばさ51号」。2往復しかない定期「つばさ」でしたから、シーズンとなれば51号まで満席になるのは当たり前でした。新幹線開業前でしたので、急行も含めて満員盛況が当たり前の光景でした。この頃になると、定期の夜行急行や昼間の臨時急行にも14系が使用されるようになったため、この姿だと「つばさ」であることは主張が難しいと思われがちですが、急行列車はEF58やEF62が牽引に当たっていたので、EF65PFが牽いていることで「つばさ」であることが主張されているのです。昭和56年1月5日 豊原~白坂間にて ED7521牽引 「つばさ51号」「つばさ51号」は、大宮駅を出ると機関車交換の必要な黒磯駅に停車しました。ここからは東北交流区間のエースであるED75の出番となります。交流区間で唯一撮っていた写真です。昔はヘッドマークも付いていませんでしたし、あまり撮る気のしなかった列車でもあったのですが、今の時代になってこのような写真をみると、標準色のPFが14系客車を牽くシーンというのはメチャクチャ格好良く見えます。シーズンには必ず走っていたので、もっと撮っておけば良かったなと、いつもながら思うのであります。485系1000番台:特急「つばさ」(文字マーク時代)485系1000番台:特急「つばさ」(イラストマーク時代)485系1500番台:特急「つばさ」

2025.08.16

コメント(0)

-

銚子電鉄:デハ301+デハ501

銚子電鉄:デハ301+デハ501銚子電鉄には、興味がありながらもなかなか行く機会が無く、過去に1度だけ臨時列車の撮影に訪れた際に写真を撮っていたことすら忘れていました。その後、トミーテックの鉄道コレクションで銚子電鉄の車両が発売されたことを期に思い出し、「まさかあの時撮った写真て、この型式だっけ?」と思いつつリバーサルフィルムを確認すると、模型そのままの編成が写っていたのでビックリしてしまいました。しかも、デハ301パンタグラフではなくヒューゲルの姿で写っていたので、なおビックリしたものです。昭和55年5月5日 銚子駅にて デハ301デハ301のパンタグラフではないヒューゲルの姿で写っていました。当時としては全然気にもしていなかったので、この画像を改めて見てビックリ!昭和55年5月5日 銚子駅にて デハ501こちらも鉄コレ化されたデハ501。車体がさらに短く、おもちゃのような雰囲気です。平成20年5月3日 廃車体のデハ30128年振りに訪問した銚子電鉄。仲ノ町車庫に立ち寄ると、なんとデハ301が居ました。もうとっくに解体されていると思っていました。平成20年5月3日 犬吠駅前にて。ちなみに、デハ501は犬吠駅前で無残な姿になっていました。写真では判り難いですが、左側のパラソルの向こう側にあったのがデハ501だったということを帰宅してから知りました。海が至近なため塩害が激しいらしく、かなり頻繁に塗り替えなどの対策も行われていたようですが、平成24年7月に2両とも解体されてしまったということです。古き良き時代の車両、そのままの姿を伝えていくと言うのは難しいんですね。

2025.08.15

コメント(0)

-

ED7114牽引 12系客車:臨時急行列車

ED7114牽引12系客車:臨時急行列車東北本線における電気機関車と言えば、代表格はやはりED75ですが、交流電化時に用意されたパイオニアとしてはやはりED71であると言えます。私が高校生の時はまだ結構な運用が残っていました、既に世代交代に向かっていた時代で、客車列車牽引の運用はほとんど残っていませんでした。そんな中、ED71を中心とした貨物列車を撮影した帰り道、普通列車に乗った際に通過列車退避があり、なんとED71牽引の臨時急行列車に遭遇したことがあります。昭和55年8月14日 東北本線 撮影場所不詳 臨時急行残念ながら、どこの駅で撮ったのか記録されておらず、なんの列車かもわかりません。しかし、東北新幹線開業前ではありますが、既に昼間の臨時客車急行と言うのは殆どなくなっており、おそらく該当する列車としては8404レ「ざおう」「ばんだい」ではないかと思われます。ED71は大好きな交流機ですが、急行列車としても12系を牽く列車としても、撮影したのはこの1枚のみです。国鉄 交流型電気機関車:ED71(その1)国鉄 交流型電気機関車:ED71(その2)

2025.08.14

コメント(2)

-

583系:臨時寝台特急「あけぼの81号」

583系:臨時寝台特急「あけぼの81号」新幹線が開業する前、本数の少なさもあり、奥羽本線経由の特急列車は昼間の「つばさ」、夜行の「あけぼの」とも指定・寝台券がかなり取りづらかったようです。そんな時代、限りある容量の中で、臨時特急が設定されており、夜行列車でも「あけぼの51号」(後の81号)が設定されていました。昭和の時代、臨時特急といえば、夜行列車と言えども14系座席車が定番でしたが、昭和63年以降の「あけぼの81・82号」では583系が使用されました。平成4年8月18日 八郎潟~犀川間にて 臨時寝台特急「あけぼの81号」このときのメインは北上線経由の20系「おが」であり、特にこの列車に注目していたわけではありませんでした。しかし、夏休み、お盆明けの時期であったため、今となっては貴重な臨時列車を撮ることが出来ました。583系電車の余剰活用がふんだんにされていた時期だと思いますが、その後は老朽化による撤退が顕著になり、「あけぼの」への充当も平成7年くらいが最後になってしまったようです。EF65牽引 20系寝台客車:寝台特急「あけぼの」20系寝台客車(ナハネフ):寝台特急「あけぼの」EF6437牽引:寝台特急「あけぼの」EF6438牽引:寝台特急「あけぼの」ED75700番台牽引:寝台特急「あけぼの」EF81青森機牽引:寝台特急「あけぼの」

2025.08.13

コメント(0)

-

EF651047牽引:「サロンカーなにわ」

国鉄 EF651047牽引:「サロンカーなにわ」過去ログ『ED751028牽引:「サロンカーなにわ」』でご紹介いたしました、東北を一周してきた「サロンカーなにわ」は、黒磯駅からEF65PFにバトンタッチし、東京を目指します。同臨時列車は黒磯駅にて機関車交換を行うため、それなりの停車時間があります。入換風景など見ることなく、先行する普通列車で那須塩原駅へ逃げ、新幹線でさらに宇都宮へと逃げます。昭和58年10月5日 宇都宮駅にて EF651047牽引新幹線により先着し、余裕でその時を待ちます。「サロンカーなにわ」は宇都宮でも運転停車となり、ゆっくりと発車して行きました。その時の状況は殆ど記憶にありませんが、115系にカブられているため、発車を狙ったのではないかと思われます。宇都宮駅で、同じように黒磯駅から追っかけてきたと思われる同業者が他にも数名居たように記憶しています。さらに新幹線で追い越し、大宮駅でまた追いつくことができましたが、4番線到着の「サロンカーなにわ」に対し、中線の5番線に貨物列車が退避、さらには6番線にも貨物列車が来てしまったため、「サロンカーなにわ」は全く撮れないで終わってしまいました。

2025.08.12

コメント(0)

-

155系・167系:臨時急行「伊豆」

155系・167系:臨時急行「伊豆」急行「伊豆」は、東京~伊東・伊豆急下田・修善寺を結んでいた温泉急行列車で、現在の特急「踊り子」の前身となる列車。特急がまだ高級品であった頃、全車指定の急行列車としてそれでも高級な感じのある急行列車でした。自由席連結の急行「おくいず」とペアを組んでいましたが、後年は「伊豆」にも自由席車が連結されるようになり、「おくいず」を吸収して大所帯となりました。急行「伊豆」と言えば153系が定番で、多客臨で155系や167系が使用されました。昭和55年5月頃 品川駅にて 155系使用の臨時急行「伊豆」昭和55年頃 田町駅にて 155系使用の臨時急行「伊豆」いずれも155系を使用した臨時急行の「伊豆」です。週末ともなれば温泉地は大混雑となりますので、予備車をフル活用した運用が組まれ、多数の臨時列車が運転されました。日光集約臨などで使用される155系も登板の機会が多く、良く見掛けたものですが、非冷房の155系では同じ急行料金を払ったとしても夏場はグレードが低かったと言えるでしょう。昭和53年頃? 東京駅にて東京駅に到着した修学旅行色167系の急行「伊豆」。167系は165系をベースとした急行形車両ですが、修学旅行用という性質上、冷房化改造が165系比べてかなり遅れていました。ちょうどこの頃から167系にも冷房改造車が現れたようです。隣の10番線に停車中の横須賀線。大目玉のまま冷房化された車両で、既に1000番代化が促進されていた横須賀線では異色の存在です。方向幕の「横須賀」という行き先表示も珍しいかもしれません。昭和52年頃 品川駅にて品川止まりの上り「伊豆」だったか、下りを運転した後の基地返却回送かまでは覚えていません。まだ冷房化される前の姿で、167系としては完全なオリジナルスタイルの写真です。まだ年齢的にはポケットカメラからやっと一眼レフに変えた頃、オリジナルスタイルの167系にギリギリ間に合った状態ですので、非冷房時代の写真は私的に貴重なものとなります。写真の右側には地上時代の横須賀線113系、左には0系新幹線と、その下には東京機関区のEF15の姿を見ることができます。昭和55年 品川駅にて修学旅行色が終焉となる頃で、既に湘南色の167系も登場していたと記憶しています。品川駅で撮影を行っているとき、偶然にも修学旅行色の車両を撮影することができた、167系修学旅行色の撮影としては最後のコマとなってしまった写真。この写真は、臨時急行「伊豆」の8両編成の前後を撮ったものです。前4両は原型ライトですが、後部4両はシールドビーム化されており、『ここまで手が伸びてきたか・・・』と落胆した記憶が今でも残っています。ホームがびしょ濡れになっているので、夏休み、夕立に遭った直後の夕方に撮った写真のようです。臨時列車もあり、それなりにバラエティではありましたが、終始特急列車の陰になって地味な存在となっていました。153系・185系:急行「伊豆」183系1000番台:特急「あまぎ」

2025.08.11

コメント(2)

-

EF510代走牽引:寝台特急「あけぼの」

EF510代走牽引:寝台特急「あけぼの」上野口の寝台特急を担当するEF510ですが、その運用は東北本線及び安中貨物の走る高崎線までしか入線していないため、上越線で国境越えをした実績はありません。したがって、上越・羽越本線経由の寝台特急「あけぼの」を牽引することは基本的にない訳ですが、上越線が大雨により長期間不通になったことを受け、急遽東北・北上線経由によって迂回運転の措置が取られることになりました。通常であればEF81の出番がそのままというところでしょうが、定期運用からの撤退もあってか、初めてEF510が「あけぼの」を牽引することになりました。平成23年8月10日 EF510-503牽引 下り迂回「あけぼの」真っ暗闇の下り列車。ヘッドマークが付くかと期待はしましたが、残念ながら付きませんでした。平成23年8月13日 EH510-505牽引 上り迂回「あけぼの」仕事の関係もあるので間には撮影することはできず、やっと朝の上りを捉えました。この間、やはりヘッドマークが付くことはありませんでした。ヘッドマークステーがEF81と違うため、装着できないのでは?という話でした。この日の始発から上越線は復旧したようで、同日の下り列車からは平常に戻ったため、迂回運転は実質3日間のみとなりました。ちょうどお盆の繁忙期と重なったため、この「あけぼの」を運転させるために並ならぬ苦労の末の迂回運転だったと話題となりました。余談ですが・・・平成22年11月20日 尾久車両センターにて EF510-515こんなのが展示されたのを後になってから思い出しました。これを期待していた訳ですが・・・EF65牽引 20系寝台客車:寝台特急「あけぼの」20系寝台客車(ナハネフ):寝台特急「あけぼの」20系寝台客車(電源車):寝台特急「あけぼの」EF6437牽引:寝台特急「あけぼの」EF6438牽引:寝台特急「あけぼの」ED75700番台牽引:寝台特急「あけぼの」EF81青森機牽引:寝台特急「あけぼの」EF65PF重連牽引:臨時特急「あけぼの52号」返却回送

2025.08.10

コメント(0)

-

営団地下鉄 千代田線:6000系(非冷房時代)

営団地下鉄 千代田線:6000系(非冷房時代)過去ログ『東京メトロ:千代田線6000系』で千代田線6000系についてご紹介したところですが、同6000系の非冷房時代(当時帝都高速度交通営団:営団地下鉄)の写真がありますのでご紹介いたします。昭和56年5月頃 新松戸駅にて 6015昭和56年9月頃 我孫子駅にて 6026いずれも昭和56年で、営団地下鉄時代の6000系です。東京メトロに株式会社化され、非常用ドアに取り付けたマークも変わってしまったため、今となっては懐かしいですね。常磐緩行線との相互乗り入れを行っていた千代田線ですが、国鉄103系1000番台が使用されていた時代ということもあり、冷房化率は0%でした。この頃は、常磐快速線ですら殆ど冷房車はなかったと記憶しています。クーラーの載らない屋上は非常にスッキリしていて、一際スマートに見えます。勿論、夏場はどうしようもない暑さだった筈ですが、当時ではそれが当たり前だったわけで、苦痛でも無かったんですね。昭和59年に国鉄が203系を導入するようになると、冷房を搭載していることが当たり前のような時代ともなり、6000系も冷房改造が施行されるようになりました。国鉄→JRが車両を更新する中、1両も廃車が出ないと言う信頼の高さを誇った6000系。冷房装置も施工され、永く活躍することになります。東京メトロ 千代田線:6000系東京メトロ千代田線:06系帝都高速度交通営団 5000系:千代田線・常磐緩行線209系1000番台:常磐緩行線203系:常磐緩行線207系900番台:常磐緩行線103系1000番台:常磐緩行線(千代田線代々木公園行き)

2025.08.09

コメント(0)

-

185系:特急「あかぎ」(新宿発廃止)

185系:特急「あかぎ」(新宿発廃止)平成28年3月ダイヤ改正において、特急「あかぎ」系統から185系が撤退することになりましたが、このうち、新宿を夜に発車する「あかぎ13号」「スワローあかぎ13号」については、車両交代どころか列車そのものが廃止されてしまうことになりました。平成24年2月29日 185系 「あかぎ9号」 新宿駅にて「スワロー」制度への切替前で、当時は9号となっていた夜発の「あかぎ」です。写真からもお判りのとおり、ホームは閑散としています。「青梅ライナー」が好調である一方、明らかに差が出てしまった形での廃止となります。私なりの分析では、1 ライナー料金と比較し、特急料金が割高で敬遠されてしまう。2 本数が1本のみで、選択、見送りの余地がない。3 発車する6番線がオフィス街の出入り口である西口から遠すぎる。3番の意見はあまり現実的では無いように思えますが、南口から乗車する場合と比較しますと、隣の代々木駅まで歩かされるほどの距離・時間を要しています。こうした不便さもあり、わざわざ遠くまで歩いて、1本しかない時間に縛られるくらいなら、湘南新宿ラインのグリーン車に乗った方がマシ。ということではないかと思います。平成22年12月3日改正において「ホームタウンとちぎ」も既に廃止になっており、新宿からのホームライナー的な帰宅特急は北方面から完全撤退となってしまいました。185系OM車:特急「あかぎ」(その1)185系OM車:特急「あかぎ」(その2)185系OM03編成:特急「あかぎ」185系元チタB編成:特急「あかぎ」185系OM車:特急「あかぎ」デッドヒート編185系:特急「スワローあかぎ2号」185系:特急「スワローあかぎ13号」 最終列車651系11連:特急「スワローあかぎ4号」651系:新宿行き 特急「あかぎ10号」651系7連:特急「あかぎ」651系7連:特急「スワローあかぎ」(上野口)651系7連:特急「スワローあかぎ」(新宿口)185系チタ編成:特急「ウィークエンドあかぎ」165系:急行「あかぎ」

2025.08.08

コメント(0)

-

近鉄バス 三菱ふそうエアロキング:「カジュアルツインクル号」

近鉄バス 三菱ふそうエアロキング:「カジュアルツインクル号」三菱ふそうエアロキングシリーズです。近鉄バスが所有運用していた三菱ふそう製エアロキングが引退するため、「2階建て高速バス7902号さよなら乗車会」が行われるそうです。最近はバスの研究をしていないので詳しくは知らないのですが、「2階建て高速バスの最後の1両となった7902号が高速バスから引退したことを記念」としていますので、高速バスとしては最後に残っていたエアロキングが引退する、読んで良いものと思われます。※撮影は、新宿西口にて。平成21年4月9日平成22年1月22日いずれも三菱ふそうエアロキング 近鉄バス 7402今は無き新宿西口のバス乗り場で撮影した三菱ふそうエアロキング「カジュアルツインクル」号です。残業帰りには各方面への夜行バスを見ることができたヨドバシカメラ前も、今は通勤や買物客が行き交うだけの路地になってしまいました。バスタが出来てからは夜行バスを見る機会もめっきり減りました。写真の7402号も高速バスとしてはとっくに引退してしまったようですが、その後屋根を撤去した展望バスとして活躍を続けたそうです。

2025.08.07

コメント(0)

-

国鉄 直流型電気機関車:EF6631

国鉄 直流型電気機関車:EF6631EF66シリーズで、31号機です。昭和57年10月4日 瀬野~八本松間にて EF6631国鉄時代のEF6631号機です。画像が不鮮明なのですが、緊締装置が4つに見えるので、コキ10000系の編成でしょうか。殆ど空状態ですね。かなり編成の短い位置にコキフの車掌室が見えますが、東海道・山陽では中間にコキフが連結される例も良く見られましたので、もしかしたら後にも空車が続いているのかもしれません。残念ながら、JRになってからは撮影していないようです。31号機は、2010年3月31日付けで除籍になったそうです。

2025.08.06

コメント(0)

-

キハ82系:特急「まつかぜ」

キハ82系:特急「まつかぜ」「まつかぜ」は、関西~山陰を結ぶ特急列車として誕生しました。2往復設定され、新大阪~鳥取間が1往復と、山陰本線経由で長躯博多を往復しているものが1往復ありました。鳥取往復には食堂車無しの短い6両編成(「はまかぜ」と共通)と、博多編成はグリーン車を2両に食堂車を連結した長大編成を組みました。特に博多行きの「まつかぜ」は山陰の女王とまで呼ばれていたようです。運転初日からキハ82が車両故障を起こして大幅遅延、折り返しまでに修理が間に合わなくなり、変わりにキハ58を連結して急場を凌いだという有名なエピソードがあります。昭和55年8月 山陰本線 荒島~揖屋間にて同区間の旧線を行く「まつかぜ」。運転本数が少ないだけに、捉える機会のなかった特急列車です。フィルム交換直後に背後から襲われたらしく、後部だけを撮っており、しかも、フィルム面の一部が感光しています。ご紹介するほどの写真ではありませんが、私にとっては他に撮影したものが無いため、大切な資料となっています。その後、キハ82系の引退により「やくも」から捻出されたキハ181系と交代。さらには編成の短縮、廃止、キハ187系による区間運転の復活と、めまぐるしく歴史を繰り返しています。

2025.08.05

コメント(0)

-

20系寝台客車編:寝台特急「ゆうづる」

20系寝台客車編:寝台特急「ゆうづる」寝台特急「ゆうづる」は、昭和40年10月1日ダイヤ改正で誕生した、上野~青森を結ぶ寝台特急です。1年早く誕生した「はくつる」とは異なり、常磐線経由となっているのが特徴。また、583系電車寝台との複合体系を持ち、最盛期には7往復が設定されていました。登場当初から20系寝台客車を使用していましたが、昭和51年には置き換わってしまいましたから、その活躍は実質10年程度と、かなり短いものでした。今回は最末期の20系の写真をご紹介いたします。昭和51年 西川口~蕨間にて最後部にマニ20を連結した東大宮への回送編成。ブレてしまったのが勿体無い写真。マニ20は20系誕生当初の電源車であり、車体も短くなっていました。側面の明かり窓も登場当初はありませんでしたが、青森転属に際し改造で追加されています。昭和51年 上野駅にて時刻表から検証すると、右側のナハネフ22(19番線)が上野5:55着「ゆうづる2号」で、左側のナハネフ21(20番線)が6:00着の「ゆうづる3号」のようです。「ゆうづる1号」は5:20に既に到着しており、蕨駅を始発電車に乗ってギリギリ間に合うくらいですから、当時中学1年生の駆け出し駅撮りテツにはかなり厳しかったようですね。この列車ですら蕨を5:10くらいの電車に乗らないと撮れないですから、かなりその気で撮影に臨んだものと思われます。ナハネフ21は、3等座席車のナハフ21を寝台化改造した車輌で、少数派の貴重な車輌です。青森運転所の所属で、「ゆうづる」「日本海」に共通運用で使用されていました。※「あけぼの」も青森所の共通運用があった筈ですが、ナハネフ21を使用しているシーンは記憶にありません。上の写真のナハネフ22をアップで撮影したものです。昭和51年 上野駅にてこちらは、左側(20番線)が上野6:34着の20系「ゆうづる4号」で、右側(19番線)が後を追ってきた6:37着の583系「ゆうづる5号」ですね。「ゆうづる4号」が青森を19:20に発車しているのに対し、「ゆうづる5号」は実にその1時間50分後の21:10に後を追ってきます。もちろん、583系は機関車の付替えも不要ですので、物理的な要因以外にもその俊足振りを発揮していました。昭和51年 東大宮操車場にて手前が583系「ゆうづる」で、判りづらいですが奥がカニ21の「ゆうづる」です。1日に都合3本の「ゆうづる」がここに送り込まれていました。この後直ぐとなる昭和51年の9月頃には、「はやぶさ」「富士」「出雲」が24系25形化され、これに合わせて「ゆうづる」の客車が押し出された24系24形となり、20系「ゆうづる」は消滅しています。「ゆうづる」に使用されていた20系は、「新星」「天の川」といった寝台専用急行に転用されることになります。24系寝台客車編:寝台特急「ゆうづる」EF80牽引:寝台特急「ゆうづる」ED75牽引:寝台特急「ゆうづる」EF81(展示):寝台特急「ゆうづる」20系寝台客車:急行「十和田」20系寝台客車:寝台急行「新星」EF641000番台牽引 20系寝台客車:寝台急行「天の川」

2025.08.04

コメント(2)

-

181系60番台:特急「とき」

181系60番台:特急「とき」「とき」は、上越線経由新潟行きの初の特急として昭和37年6月10日に誕生しています。折りしも上越線が全線電化されると同時になります。勾配区間の長い上越線を走るため、当時の直流型特急車両である151系に勾配抑速ブレーキを付加した161系が導入されました。しかし、当時から151系の出力不足が課題となっていたため、モーターを大出力のものに取替え、181系へと発展します。昭和52年 西川口~蕨間にて クハ181-61ボンネットの上部にあるフタがありますが、検証したところ、どうもクロ151→クロハ181から改造を受けてクハ化された60番台のようです。スカートに付くタイフォンですが、151系改造車は横長タイプ、161系改造車は1個分の丸穴タイプと認識していました。しかし、資料を見たところ、151系から改造された先頭車のうち、クロ181-11から改造された-61と、サハ180-1から改造された-71のタイフォンは、何故か100番台車と同形態のものに改造されたようです。70番台は1両のみであり、先頭の形態が100番台と全く同じであることから、横から台車を見ない限り判別は難しいようです。60番台は改造により5両誕生していますが、ボンネットのフタがこの形状で、さらにタイフォンが100番台タイプのものが-61のみとなっているようですので、結果としてこの写真の車両はクハ181-61となります。

2025.08.03

コメント(0)

-

JR東日本 DE101751

JR東日本 DE101751DE10シリーズで、今回はDE101751号機をご紹介したいと思います。令和元年5月26日 蕨駅付近にて1751号機は、川崎重工業製で、昭和52年3月9日に大宮機関区の配置とのこと。大宮操車場で働いていましたが、こんな大きな番号を見た記憶がありません。大宮操車場の入換廃止後、田端機関区へ配置換えとなったようです。JR東日本に継承され、ディーゼル機関車が宇都宮運転所配置となり、さらに高崎車両センターへの集中配置となります。遅くまで工臨等で活躍していましたが、令和4年2月1日付で廃車となりました。公開等でDE10を見る機会は多くありましたが、同機との出会いはあまりなかったようです。

2025.08.02

コメント(0)

-

国鉄 直流型電気機関車:EF5881(広島機関区)

国鉄 直流型電気機関車:EF5881(広島機関区)EF58シリーズ、今回は広島機関区の81号機です。晩年の広島区に属したEF58は、特徴ある一体型の大きなヒサシを取り付けられ、非常に個性的なスタイルとなっていました。個人的には嫌いな形態でした。さらに、PS22を装備したカマが多く、原型好きには相当嫌われていたかもしれません。昭和57年10月4日 瀬野~八本松間にて 12系団臨を牽く81号機瀬野八でEF59の写真を撮るために待機していた際、12系団臨を撮影したものです。当時、このような一般客車の団体列車はダイヤ情報などにも載ることは無く、本当に偶然でした。線路沿いの道が少ない瀬野八では、貨物列車のダイヤなども全く知らなかったので、移動中に撮り逃す場面が何度もありました。そうした状況の中で、待機中に撮れたのは非常にラッキーでした。81号機昭和30年 6月 1日新製 東京芝浦電気製 沼津機関区昭和58年 3月28日廃車 広島機関区

2025.08.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1