2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2007年12月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

毎日がクリスマスだったら

ふり返れば、今年は私にとって、苦しかったり悲しかったり、今までにないしんどい経験を色々と味わった一年でした。日頃、あまり占いの類を熱心に見るタイプではないのですが、さすがに「運気の低迷」という言葉を実感しました。ツイてない時は、自分ではどうしようもなく、負の連鎖に巻き込まれてしまうものなのかもしれません。・・・いや、やっぱり自分に落ち度があればこそ、なのかな?天命のせいにばかりしてはいけませんね。さて、そんな2007年も、残すところ1週間です。クリスマスイブを含む3連休。どこへ行っても混雑と特別料金・・・と、ここ数年、妙に割り切ってしまったわが家。でも、スペシャルなお出かけやディナーはなくても、やっぱり、ケーキとプレゼント交換だけは律儀に準備してしまいます。要は、クリスマスの『肝』はその2点?小学生レベルですね(笑)子どもの頃には思ったものです。毎日がクリスマスだったら、どんなに楽しいかなぁと。・・・その一方で、大人になった私は、毎日がクリスマスじゃないから、1年に一度のこの日に心が浮き立つのだということも、わかります。昨日の続きの今日、今日の続きの明日。特別な日も、そうじゃない日も、同じように、与えられた大切な一日。思わぬ困難に見舞われることがあったとしても、総じて、生きていくのって悪くない・・・と、心から思える人生を歩みたいものです。皆様の今年のクリスマスが、そして来るべき新しい年が、素敵なものでありますように。ちなみに、夫に贈ったのはリクエストにより、普段使い用の腕時計でした。私がもらったプレゼントは、ポーターのショルダーバッグ(ひったくり防止用)と、サプライズでこっそり夫が取り寄せていた、テルミンmini(!!)でした。早速組み立ててもらい、ケーキをいただいた後、練習に励みました。難しいけど面白い!!確実に大掃除の手が止まります(笑)大人の科学マガジン(vol.17)ふろく:テルミンmini

2007.12.25

コメント(14)

-

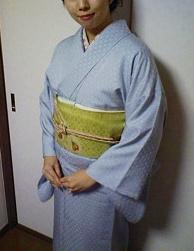

色無地デビュー

着物の世界に足を踏み入れた人なら、誰もが「物欲との戦い」を経験され、勝ったり負けたりしていることと思います。今年もふり返ってみれば、着実にクローゼットの中の「着物用スペース」の割合を増やしました。ただでさえ、マンション暮らしで収納に限界があるというのに・・・冷静になれば、毎日着物で暮らすわけでなし、『あれもこれも』ではなく、着回し・活用の幅の広いものを上手に揃えていかなければ!・・・と、自制したつもりで結局1枚誂えてしまった(!)のが、ブルーグレーの色無地です。着物でお茶会に、という夢も叶うかもしれないし、一つ紋までなら、着られるTPOも広いと聞くし・・・などなど、色々と自分に言い訳をしながら手に入れました。その着物が仕上がって来て、だんだん師走ムードも高まってきたある日。夫と、食事どきの会話で「そういえば、今年は結婚十年目だったのに、結局大きなイベントはしなかったね」という話が出ました。どこかへ旅行しようか、記念の品を買おうか・・・なんて、以前は色々と思い巡らせていたものなのに、何だかズルズルと月日だけが過ぎていたのです。そこで、二人で相談して決めたのが、写真館で記念写真を撮って貰おう、というものでした。そんな訳で、私の色無地デビューは写真スタジオで。刺繍の半襟をあわせ、帯は、先日、従兄の結婚式で色留袖に合わせた袋帯。少し模様の出し方をおとなしめにしました。この写真だと、かなりブルー系の色合いに写っていますが、実際にはもっとグレーがかっています。(この、ブルーだグレーだという表現を、美しい日本語で言えたらいいのですけどね。勉強不足でお恥ずかしい・・・)写真館の方にわがままをお許しいただき、持参したデジカメでも1枚撮っていただきました。次の十年もその後も、睦まじく過ごせますように。あ、次に写真を撮るときは、江戸小紋もいいなぁ・・・って、いつになったら物欲と縁が切れるやら(笑)

2007.12.20

コメント(15)

-

がんばれ!NHK

NHKの連続ドラマ小説「ちりとてちん」。これに、自分でも驚くほど底抜けにハマってしまって、早三ヶ月余。“徒然亭若狭”の芸名をもらった主人公・喜代美の落語家修業は、少しずつ前進を続け、徒然亭一門が天狗座に復活する日も間近・・・・・・って、見ていない人にはまったくちんぷんかんぷんのお話ですが、今週も目が離せない展開。下手したら朝とお昼と、ついでに夜のBSの再放送まで、一日3回チェックしていることがある自分は「ちりとて中毒」では?と内心恐ろしいのですが(笑)この楽しみを共有したい!と、夫にも土曜朝の一挙再放送の鑑賞を付き合わせ・・・。「ね、笑えるけど泣けるでしょ?」と隣の夫を見たら、彼もティッシュで鼻やら目頭やらを押さえていた・・・なんてことが続き、いまや立派に、このドラマの鑑賞が夫婦共通の楽しみとなってきました。クドカンが「タイガー&ドラゴン」でやってのけた、落語を換骨奪胎して面白いドラマに仕立て上げる離れ業。それを、よりマイルドに、しかし巧みさはひけを取らずにやってのけている、脚本の妙がたまりません。ドラマの元になっている落語について、番組公式サイトで復習するのも、楽しみの一つになりました。小道具やセットの隅々に、制作陣の凝った仕掛けが見え隠れしていて、それを見つけるのも面白い!本筋とは関係なく繰り広げられる小さい笑いの種が、楽しい!・・・しかし、それゆえに今、このドラマを見ている15分間は、完全に家事の手は止まってしまいます。朝ドラは「家事仕事のBGV」というお宅も多いはず。だからでしょうか、私の周囲でも『今度の朝ドラ、すごいよね!』と高い評判をあちこちで聞くのに、視聴率がずっと低迷しているらしいのです。長丁場の連続ドラマでは、数字を反映させて作り手側が試行錯誤したりすることもあると思うのですが。スポンサーのいらないNHKのこと、せっかくここまで私を夢中にさせてくれているのだから、ヘンに視聴率狙いで今の路線を変えないでほしいなぁ・・・と、切に願っている今日この頃です。【音楽も大好き。サントラの購入を真剣に検討中】ちりとてちん オリジナル・サウンドトラック補足)ついでに言うと、今年のNHKのドラマでもう一つ、夢中で見ていた「ハゲタカ」が、週末に一挙再放送されるとのこと。(下記参照)http://www.nhk.or.jp/hagetaka/国際番組コンクールで「イタリア賞」なるものを受賞した記念なのだそうです。こちらのドラマも、視聴率は今ひとつで、でもネット上では評判が評判を呼びDVD化・・・という流れだったそうで。今や、「世間の動向」のモノサシも、大きく変化してきているのかもしれませんね。受信料を真面目に払っている視聴者としては、いいものには惜しみない拍手を送りたいので、メディアの良心に忠実に、今後もNHKさんにはがんばってもらいたいです。

2007.12.18

コメント(6)

-

あなたを忘れない

来季からJ2に降格する横浜FCは14日、元日本代表MFの山口素弘(38)が現役を引退すると発表した。山口は横浜FCから契約を更新しないことを通告されていた。 群馬県出身の山口は前橋育英高-東海大から、日本リーグ時代の1990年に全日空でデビュー。プロ化後は横浜F(当時)名古屋、新潟でもプレーし、J1で362試合、J2では106試合に出場した。 日本代表では98年W杯フランス大会など国際Aマッチ59試合出場で4得点した。(本日付ニッカンスポーツ・サッカーニュースより)このニュースの文面を見て、サッカーファンでもないのに、山口という選手の顔をすぐに思い浮かべられるという人は少ないでしょう。でも、私にとっては、どんなスター選手よりも夢中になって見ていた、心の底からうっとりとプレーを眺めた、大好きで大好きで、少女のように憧れ続けた人でした。※増島みどりさんのサイトその他で、選手としての功績と引退会見の様子が見られます※Jリーグ発足当時、地元・横浜に二つあったクラブチームのうち、「地味な方」扱いだった横浜フリューゲルスのファンになったのも、試合を見に行った三ッ沢で、山口選手に一目惚れしてしまったからでした。あれから、干支が一回り以上、ワールドカップが3大会以上。世紀をまたいで、長いようであっという間の歳月…その間、サッカーというスポーツの魅力に憑かれた一人として、数多くの試合を観戦してきました。思い出深い体験は、いくつもあります。その中でも、フリューゲルスというチームが優勝と同時に消滅した、1999年の天皇杯決勝は、今でも鮮烈に覚えています。予選を勝ち上がっていき、強豪を破るにつれ、フリエを取り巻くマスコミの論調も熱を帯びたものになっていきました。予定調和の悲劇をドラマチックに修飾し、Jリーグの危機をことさらに煽る論調は、見ていて気持ちのいいものではなかったと記憶しています。怒りに震えつつコメントする選手の姿は、格好の被写体になっていましたが、当時キャプテンだった山口選手だけは、常に淡々と「試合に臨む気持ちは、今までと別に変りありませんから」とクールに答え続けていました。その彼が、表彰台にあがり、金色に輝く優勝杯を受け取る。そして、チームの全員がメダルを受け取ったあと、貴賓席の手すりへと躍り上がりました。彼が杯を頭上に掲げた瞬間、スタンドの私たちも、歓喜を爆発させました。あのひとだって、悔しさや怒りを胸に秘めていたのだと、当たり前のことだけれど、やっと気づきました。それでも、サッカーを愛する者として、グラウンドではあくまでもプレーのことだけに忠実でいたかったのだ。フリエの主将であることに集中したかったのだ。今までと同じように。そして出来ることならこれからも…今、試合が終り、単なる一選手に戻って、彼が笑っている。子供みたいに。もっともっと、はしゃいでください。喜んでください、バカみたいに騒いでください。山口だけじゃなく、チームの皆に、それが許されるだけの権利がある…ウィニングランを見つめながら、そんなことを考えていたのが、まるで昨日のように思いだされます。延々と続いた喜びのセレモニーも終る時が来て、サポーターに精一杯手を振って、選手達がピッチを去っていく。もう叫び声も届かない…そう思ったとき、一人の選手が集団から離れて、スタンドにすぅっと近寄ってきました。それが山口選手でした。彼は再びキャプテンの顔に戻り、全選手を代表するかのように、深々と私たちに頭を下げて、走り去っていきました。私の人生に、サッカーとの出会いという素晴らしい扉を開いてくれたきっかけとなってくれた人。心からありがとうと、お疲れ様と、そしてこれからも、サッカー人としてますます輝き続けていてほしいと…言葉にならない気持ちを、思い出とともにギュっと抱きしめている、今日の私です。あー、熱く語ってしまいました。

2007.12.14

コメント(3)

-

デンマークから来た灯り

コペンハーゲン在住の知人が、先日日本に里帰りしていたそうで、残念ながら会って話をする時間は作れませんでしたが、共通の友人を通じてお土産が手元に届きました。ロイヤルコペンハーゲン、と書かれた箱を見て、えっ?何なに?と蓋を開けたら、中には天使のレリーフが美しい、白いカップが二つ。一瞬、ペアのグラスかと思いましたが、そうではなく・・・このように、中にキャンドルを入れて灯を点して使います。・・・すると、透かし彫りの天使の模様が、中の炎を映し出すのです。手にとってみると驚くほど薄く、滑らかで冷たい光沢を放っている陶器のキャンドルホルダー。でも、部屋を暗くして灯りを点してみると、途端に、温かみのあるオレンジ色の光に包まれ、静かに見つめているだけで心が満たされます。クリスマスシーズンのデコレーション、そして、22日の冬至に行われるキャンドルナイトのお供にも、この冬、活躍してくれそうです。遠い国に暮らす懐かしい顔を思い浮かべながら、感謝とともに、大切に使っていきたいと思っています。【クリスマス仕様のテーブルセッティングなど、美しい写真満載の公式サイト】 http://www.royalcopenhagen.com/

2007.12.12

コメント(6)

-

「めがね」を観た。

東京での公開から遅れること二ヶ月余。先日、県内での上映がスタートしたので観てきました。この映画のパンフレットには、物語に登場する料理や、編み物や、体操を創作したスタッフが文章を寄せています。「リラックス」「ゆっくり」「シンプル」「風」「空気」・・・といったキーワードが、共通してその方々の言葉に登場していました。携帯電話の通じない、どこかの南の島。訪問者タエコが体験する日常を、淡々と追ったこの作品には、まさにこれらの言葉がしっくりと馴染みます。“いま・ここ”での感情を優先し、自分のセンスや自分の好き嫌いを大切にする。そんな「自分の気持ち至上主義」((c)岡田斗司夫)の価値観が重んじられつつある、今の時代の気分にも、この映画はぴたりと寄り添っているのでしょう。【サントラもとても心地いい音楽ばかり。】私自身は、映画で度々登場する「たそがれる」という言葉のイメージが、自分の中で従来思っている意味合いとはちょっと違った印象で、その違和感が正直、最後までむず痒かったかも・・・育児や介護やローンや闘病や、否応なく生活を絡めとり、縛ってくるものとの関わりは、この映画の登場人物たちには無縁に見えます。でも、実人生でそういった不自由を強いられている観客を、いっとき、静かな海辺に誘い、ほっと息抜きをさせる魅力を持った映画であることは、確かです。無心に、自然の懐に抱かれる。丁寧に作られた食事を、じっくりと味わう。流されることなく進む道を決める。物語の中で描かれるのは、とてもとても大切で、でもなかなか、実際の暮らしに実現させることが出来にくい事々。ただ、心のありようによって、それを手にする自由を誰もが持っているのかもしれません。本当に余計なおせっかいながら、監督の荻上直子さん、「かもめ食堂」という前作のスマッシュヒットが、かえって枷になってしまっているのかなぁ・・・なんて思ってしまいます。作り手としての自由を模索する途上にあるのかな、という印象も受けるほど、ゆるく開放感に満ちた空気を希求して撮られていた映画でした。

2007.12.10

コメント(4)

-

「善き人のためのソナタ」を観た。

久しぶりに、ずっしりと心に響く完成度の高い映画を観た、という感じがしました。東西冷戦下の東ドイツ。そこでは、シュタージ(国家保安省)主導による徹底的な監視体制がとられていた。主人公のシュタージの局員は、反体制の疑いがある劇作家のアパートを盗聴する任務につく。しかし、劇作家と恋人の美しい女優が暮らす室内の様子を監視し、芸術や文化に触れる過程で、彼の内面には徐々に変化の兆しが・・・鉛色の冬空の下で繰り広げられる、緊迫感に満ちたドラマ自体、最後まで目が離せないスリルがあり、幕切れのたった一言のセリフに、感動が胸いっぱいに広がります。何よりも衝撃的で、映画が終わった後も、様々なことを考えさせられるのが、映画で描かれる監視社会の実態です。シュタージの職員のみならず、一般の市民が協力者として、隣人を、家族を、密告することが常態化していた社会。冒頭の字幕による簡潔な説明から、終盤、ベルリンの壁が崩壊した後のエピソードに至るまで・・・その体制がどれほど、その中に住まう人々の人間性を傷つけ、壊してきたかが容易に想像でき、身震いさせられます。それが、たったの20年前の出来事なのだという事実も。心の変化によって、それまで無縁と思っていた世界に少しずつ歩み寄っていく主人公。微妙な内面の動きを演じきった、主演のウルリッヒ・ミューエは、この映画がアカデミー外国語映画賞を受賞した数ヵ月後、今年の夏に癌で亡くなったそうです。まだ五十代の若さだったとのこと、残念です。人間が生み出した芸術が、人間を解放する。一方で、人間が生み出したシステムが、人間をがんじがらめに縛り付ける。その重さが切なく苦しく、でも、ラストシーンに一抹の希望を感じさせる、未見の方には「ぜひ観てください」と心からお奨めしたい作品でした。【統一後の旧東独市民の本音(?)を描いた作品としては、こちらもお奨め】グッバイ、レーニン!

2007.12.07

コメント(4)

-

「牛乳を注ぐ女」に会いに

しばらくブログの更新をお休みしている間の出来事ですが、六本木の新名所、国立新美術館に行ってきました。故・黒川紀章氏が遺した建築、充実したミュージアムショップ・・・絵画のほかにも、お楽しみのポイントがいろいろある美術館ですが、今回訪れたメインの目的は、日展の鑑賞。(知人の油絵が、洋画部門に入選しているのです。)ちょうど、同時期に隣の展示室で開催されていた企画展が、アムステルダム国立美術館の収蔵品をを集めた「フェルメール『牛乳を注ぐ女』とオランダ風俗画展」。午前中の早い時間に到着したせいか、あまり天気の良くない日だったせいか?週末だったにも関わらず、チケット売り場の行列はほとんどありません。あまりに混雑して並ぶようなら、あきらめようか・・・と思っていましたが、これなら!と、喜び勇んで入場しました。あまりにも「牛乳を注ぐ女」の来日がフィーチャーされ過ぎているせいか、来場してから「えっ、フェルメールの絵って1枚だけなの?」と驚いている人を見かけたほどでしたが(苦笑)・・・・・・彼の作品群が描かれた当時のオランダの時代背景を、同時代の作品群を通して浮かび上がらせる。そのコンセプトはよく伝わってきて、映画「真珠の首飾りの少女」など思い出しながら、2時間あまりたっぷりと堪能しました。小さな絵に、展示室まるまる一室分のスペースを割いて、恭しく飾られたフェルメール。「牛乳を注ぐ女」については、何度も写真を見ていて、どんな作品かはよく知っているつもりでいました。でも、実際に本物のキャンバスの前に立ってみると、思っていたよりずっと、女の着ている衣服の色彩は鮮やかで、ウルトラマリンブルーの布地の輝きと黄色い上衣のコントラストはまぶしいほど。よく言われる「パンに描かれた小さな光の粒」というのも、実は私、ずっと(セサミパンにしか見えない)と思っていたのですが(恥)、本当に、窓から降り注ぐ光を受けて、パンもお皿もキラキラしていました。この部屋だけはさすがに、二重の人垣でかなりの混雑。ですが、同行の夫ともども、立ち去りがたく、最後までふり返りふり返り・・・二度と会えないかもしれぬ「彼女」との別れを惜しんだのでした。【展覧会の公式サイト。よく見ればURLもそのものずばり】 http://milkmaid.jp/しかし、絵に夢中になっている時は気づかないものですが、絵画鑑賞は結構、足腰が疲れるものです。一つの美術館の中とは言え、二つの展覧会をはしごすればなおさら。そんな訳で、カフェや休憩スペースが充実している美術館はそれだけで、また行きたくなる。この点においても、こちらの美術館は満足のいくものでした(並ばずに入れたからかもしれませんけど)。次はいつ行けるかな・・・・・・

2007.12.05

コメント(4)

-

華燭

初冬の冴えた青空の下、従兄の結婚式が行われました。この歳になると、結婚式に招かれる機会ももう滅多にありませんので、まずは自分のおしゃれの段取りをつけるのにあたふたしてしまいましたが(笑)新郎の親族ということもあり、この日は祖母から遺された色留袖を着ました。 以前にも、結婚式で何度かこの色留袖を着たことがあります。いつの場合も、こちらのページに載せている写真のように、袋帯を二重太鼓に結んでもらっていますが、この日着付けをお願いした人は、こんな風に華やかな変り結びをしてくれました。久しぶりに華燭の典に参列してみて、誰かの人生の門出に立ち会うって素敵なことだ…と改めて思いました。新郎も新婦も初婚ですが、私より年上。「この日を迎えるまで、人より余計に時間がかかってしまいましたが・・・」という自虐ネタ(?)の挨拶には、会場中が温かい笑いに包まれました。そんな中、口には出さなくても、独身生活の長い息子を心配していただろう叔父夫婦が、涙をこらえきれないでいる姿。ジーンと胸に湧き上がる感動を、抑えることが出来ませんでした。いつまでもメソメソしていたらいけないな。日々のページはどんどんめくられていく。元気を出して、毎日笑って生きていきたい・・・そんな風に心から感じた、幸せな一日でした。【二人の末永い幸せを、心から祈っています!おめでとう!】 ※ご心配いただき、コメントをお寄せいただいたりメッセージをくださった皆様、本当にありがとうございました。これからまた、よろしくお願いいたします。※

2007.12.03

コメント(10)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- handmadeのある暮らし。

- ☆木の紙でつくる箸置き☆

- (2025-10-15 19:03:58)

-

-

-

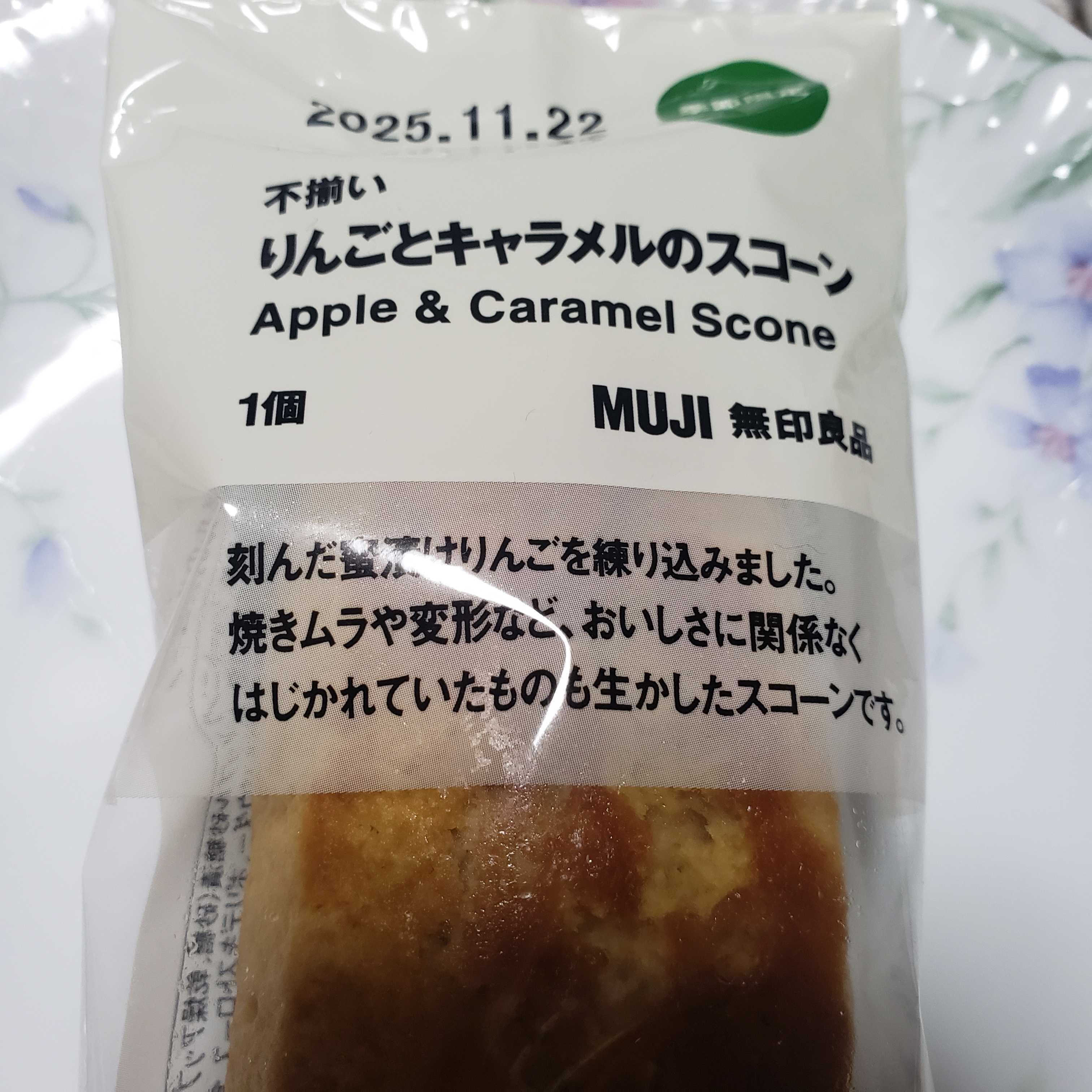

- 大好き無印良品

- 無印良品 季節限定 りんごとキャラ…

- (2025-11-16 10:50:04)

-

-

-

- ★「片付け・お掃除・捨てる」の成果★

- 台所の在庫整理しよう❗️

- (2025-11-16 18:00:04)

-