2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2007年05月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

「バベル」を観た。

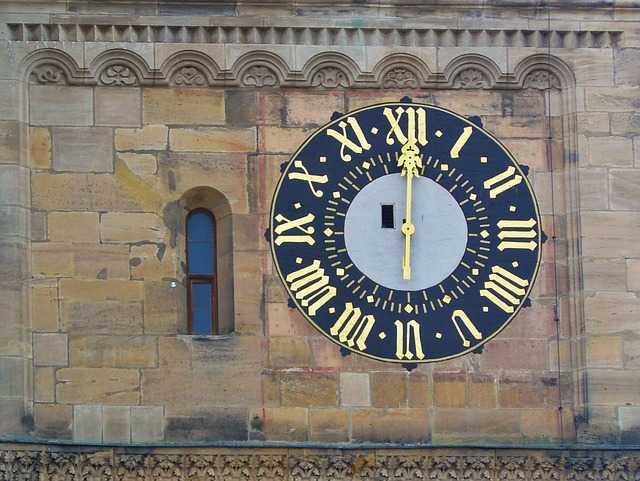

21世紀の地球は、格差とコミュニケーション不全に満ち、世界は狭くなりながら、いつまでも終わらない悲劇を繰り返す。すべては「バベル」というタイトルが如実に示しているとおり。モロッコの砂漠で始まり、東京の夜景で終わるこの映画が描き出している現実は、見ようによっては語られ尽くしたテーマともいえるでしょう。濃淡のある様々なつながりで絡まりあいながら、遠く離れたそれぞれの国で、運命にもがく人間たち。これを、神の視点から俯瞰して捉えるような描き方をされていると、観ているこちらも「無知な大衆を啓蒙してやるぞ」という“上から目線”を感じて、私などはちょっとしらけてしまうのですが…監督の視線は、対象に親身に寄り添い、同じ目線で登場人物の人生を追っているように感じられました。観ていて心地よい映画ではない。けれど、この監督は、人間に、そして世界に、絶望していない。嘆くだけでは何も生まれないという信念が、伝わってくる作品だと感じました。説明するのが難しい、“まずは観て、感じてみて”としか言いようのない映画でもあります。モロッコ、メキシコ、日本という大きな場面転換を用いながら、世界の不均衡を描き出す。その一方で、映画が終わった後も、いつまでも心に残って消えないのは、もっと小さな、ささやかな…そばにいる人と分かりあいたい、心を通わせたい、と痛切に願う、人々の思いが伝わる場面の数々でした。中でも、菊池凛子演じる聾者の少女は、忘れがたい存在感。彼女の慟哭は、私の心の柔らかい部分を確実に捉え、大きくゆさぶりました。映画の終わりに、監督自身の献辞がテロップでインサートされるのですが、そこに書かれた一文の意味が、ずっしり響きました。すばらしい映画を観た、という実感と共に、映画館を後にした夜でした。【こちらはブリューゲルの描いた“バベルの塔”】(今日からしばらく更新をお休みします。また、再開できるのを私も楽しみにしています。)

2007.05.21

コメント(4)

-

まっちんのわらび餅

まるでモランディの絵のように、古びた木の家具と白い食器に囲まれた小さなカフェ。一人で、時には夫婦で、心からくつろぐことの出来る、大切な行きつけの場所です。今日から夫は出張に出かけ、夕食作りもお弁当の用意もいらない…と、ちょっと解放感を味わいながら、散歩の帰りにドアを開けました。五月晴れで、歩いていると汗ばむような陽気。アイスティーを頼んで、大ぶりのグラスにたっぷり詰めた氷に、片口のカップから淹れたての紅茶を注いでいると…店の奥から出てきた奥さんが、そっと、テーブルに小さなお皿を置いてくれました。「これ、“まっちん”のわらび餅です。」と、まるで秘密の宝物をそっと見せてくれるような笑顔で…「和菓子工房 まっちん」のことは、大橋歩さんの雑誌アルネで紹介されているのを読んで、初めて知りました。三十代の男の人が、たった一人で、国産の原料で余計な添加物を混ぜない、手づくりの和菓子を作って売っているお店。小さな台所で、丁寧にわらび餅や、おまんじゅうを作る過程が写真で紹介されていましたが、どれもとても素朴な見かけで(派手ではないけれど、きっと、しみじみ美味しいに違いない)と思わせる品々でした。聞けば、店主夫妻はその“まっちん”に、昨日遠出のついでに寄ってきたということで、他にお客のいない昼下がり、常連客の私に特別サービスをしてくれたという訳。何という素敵なタイミング!と、わが身の幸運に大喜びした私です。いつか食べてみたい、と思っていたわらび餅の味わいは…きなこの味はしっかりと香ばしく、「ツルン」と「もっちり」の絶妙なハーモニーのわらび餅はほの甘く。アールグレイのアイスティーとの相性も思いのほか良くて、生き返るような美味しさでした。「まっちん」のお店の厨房には、こんな貼紙がしてあるのだそうです。1、お金もうけに走らないこと2、自信のあるものだけをお出しすること3、習って少しでも努力すること簡単な言葉だけれど、読んでいるとじーんと胸に滲みてくる、決意表明です。すべて、お客を相手にする仕事の人が、こんな言葉を信条にしていてくれたら、この世界の居心地はどんなにあたたかくなるだろう…と、考えさせられてしまいますね。【参考】和菓子工房「まっちん」

2007.05.17

コメント(4)

-

いつも鞄に短編集

実家に帰ると、いつもより読書のペースが上がるような気がします。それは恐らく、出かける手段が車から電車になる、ということの違いから生まれる差ではないか・・・と思うのですが。これが、待ち時間の長い病院の検査予約などが加わると、さらに「次から次へ本が読める」という状況が生まれます。そんな訳で、連休より一足早く通院のために帰省した間は、ずいぶん読書が捗りました。いつ中断されるかわからない、細切れの時間の読書のために選ぶのは、肩の凝らないエッセイ集、そうでなければエスプリの効いた短編集。最近、私が読んだ本は、そういう理由で(偶然にもすべて女流作家の)短編集となりました。◎停電の夜に/ジュンパ・ラヒリインド系米国人の美女によるデビュー短編集。出版当時(2000年)とても話題になっていて、ずっと読みそびれていた本。収められた9編は、アメリカ、あるいはインドが舞台で、いずれもインド系の人々を登場人物に描かれています。抑制の効いた、それでいてごまかしのない精密な描写で描き出される、人々の心の襞。“最後の一行の着地”が、とにかくどれも見事。「突然現れてほとんど名人である」と、山本夏彦が向田邦子を評して放った言葉を思い出しました。中でも、本のタイトルになった「停電の夜に」の余韻は、殊更に味わい深かったです。原書は、別の作品(「病気の通訳」)が表題作になっているのですが、それを変更し、なおかつ原題「A Temporary Matter(臨時の措置)」を「停電の夜に」という、イマジネーションが膨らむ美しい題名にした、訳者・編集者のセンスに拍手を送りたいです。表紙(新潮クレストブックス)の写真は、色とりどりの香辛料。小説の中に時折出てくる、インドの人々が作る料理の描写が、行間からスパイシーな香りが漂ってくるようで、とっても美味しそうなのも印象的でした。◎あなたに不利な証拠として/ローリー・リン・ドラモンドこれはハヤカワ・ミステリ(ポケミス)の短編集。ルイジアナ州バトンルージュの警察署を舞台に、そこで働く5人の女性警官を主人公とした全10篇の物語が収められています。作者は、実際に市警の警官だった経験があり、5年の勤務後に交通事故が原因で辞職。この短編集が完成するまでには12年がかかったのだそうです。ソリッドな文体で、日々過酷な現実と向き合いながら生きる女性達の日常が描かれます。印象的なのは、匂い、手触り、味…五感の様々な描写が鮮やかに伝わってくること。タフであることを自らに強いている彼女たちが、図らずも心を無防備にしてしまう瞬間が、鮮烈な印象を残しました。銃と寄り添いながら生きる(生きざるを得ない)アメリカ人の生活、というものの空気感が非常によく伝わってきて、その点でも考えさせられました。◎ジョゼと虎と魚たち/田辺聖子これは何度も読み返している一冊。自分のボキャブラリーに無い言葉、という点では外国語にも等しい、やわらかな大阪ことばの響きが、その都度もの珍しく、やがて心に滲みます。文庫のカバーに書かれている紹介文には「さまざまな愛と別れを描いて、素敵に胸おどる短篇」という言葉が躍っていますが、田辺聖子の人間観察の眼は、こんな砂糖でまぶしたような表現はそぐわない、一種残酷ささえ帯びた深み、鋭さを持っていると思います。決して一つの色だけでは表せない、心の多面性の不可思議。きれいごとだけでは生きていけない、人間の弱さと表裏一体の強さ。若い頃には厭わしかったそれらの真実に、いつの間にか寛容になっている自分にも気づかされ…人生の日々を重ねるほど、味わい深くなる、読むごとに新たな発見のある本です。

2007.05.16

コメント(4)

-

祖母の箪笥

先日、ポルトガル旅行の折に着物を着たことは、過日のブログで書きました。お優しいブログ仲間の皆さまからは、色々とお褒めのコメントを頂戴してとてもうれしかったのですが、実際に写真を見せた家族や友人からの評価は散々でした。曰く「地味すぎ!」「こんなの外国人には絶対ウケないよ」「もっと“いかにもキモノ”っていう感じのはなかったの?」・・・はいはい、わかってますわかってます(涙)元々の買い物マニアな私なら、これを機に着物や帯を新調していてもおかしくないのですが。なぜか?今回限りはブレーキが働いたのでした。先月末に実家に帰省した折、母にも同じようなことを言われて「だって、無い袖は振れないもの」と言い返したところ・・・よっぽど私の着物姿が気に入らなかったのか?祖母の遺した着物を一通り見ていけ、という話になりました。(結論から言うと、腕長族の私にはただの1枚も、そのままで着られるものはありませんでした。以前も試してみたことで、母にも承知の事実だったはずなんですが)ちょっと虫干しの季節には早いけれど、祖母の手元からそのまま母に渡った桐箪笥から、続々と取り出される着物、帯、小物の数々。祖母がいつも着ていた小紋の単衣が出てきたときは、「あぁ、おばあちゃん!」と、思わず胸に抱きしめたくなりました。抽斗には、祖母の婚礼衣裳や、嫁入り前に着ていたらしき中振袖まであります。見ていて楽しいのは、やはりこのあたりのもの。今の感覚で見ても、驚くほど斬新で艶やかな意匠。実際に自分が着ることは出来なくても、広げて眺めるだけで時間を忘れました。祖母の青春時代は、ちょうど昭和のはじめ頃。戦争の黒い影が全てを覆ってしまう前の、一瞬のきらめきがこの国を満たしていた時代。戦中・戦後、お米や野菜に変わることがなければ、祖母の遺したアンティークもこれだけでは収まらなかっただろうと思います。どうしてもどうしても、失いたくなかった大事な着物だけが、何か大切な思い出と共に、祖母の手元で守られたのでしょう。でも、その思い入れが何だったのか、もう私たちには知る術もなく・・・虎は死して皮を残す。女は死して着物を残す。大好きだった祖母の、「女の一生」を辿るような思いで作業を続け、すべての着物を元通りしまい終えた時には、母と二人してぐったり疲れていたのでした。*****田辺聖子著「田辺写真館が見た“昭和”」は、図書館で見つけてきた一冊。NHKドラマ「芋たこなんきん」のファンだった私にとって、おせいさんが所蔵する写真を解説する形で、自らの子ども時代、戦前・戦中の暮らしを述懐するこのエッセイ集は、大変楽しく読むことが出来ました。田辺写真館が見た“昭和”お父ちゃんだ!ツンツンだ!ばあばあ婆ちゃんだ!と、登場する田辺家の人々を見ては、他人の家族なのに、なぜか懐かしく(笑)それぞれの章の冒頭に紹介されている川柳も味わい深くて、くり返しページを繰りたくなる本でした。白黒なのが(当然だけれど)残念ですが、お見合い写真や婚礼写真、記念日の写真の着物姿が美しいです。(ちょうど谷崎の「細雪」の時代の女性たちです)「日本は、敗戦の日に生まれたのではなく、それ以前から厚みのある庶民文化がすこやかに機能していて、いろんな文化の花を咲かせていたことを、若い人たちに知ってほしい。戦前も、ハイカラで、贅沢で、それぞれの境遇に応じて、人々は人生を楽しんでいたことを知ってほしい。」という、著者の末尾の一文を、祖母の若かりし頃を飾ったであろう、艶やかな着物を思い浮かべながら、しみじみと読みました。

2007.05.15

コメント(6)

-

「クイーン」を観た。

イデオロギー的な観点、歴史的事実、そして現在、実際に起きている問題や矛盾。そういった一切合財にあえて目をつぶって、単純な感覚だけで言わせてもらえば、私は皇室のある国に生まれてよかったな、と思っています。理由はシンプル、「ないよりある方が面白いから」。もちろん、こんなことを言えるのも、平和で自由な時代に生きているからこそ許されている「のん気さ」なのだということは、自覚しなければなりませんが・・・ロイヤルファミリーというのは、理詰めで考えれば不思議な存在です。世間の人々の、崇拝というよりは「観察」の対象であり、決して公共のメディアに乗らない(のに、なぜか全国的に広まっている)都市伝説の宝庫であり。一方で、「献上」や「御用達」という言葉が未だにある敬意をはらわれていることで、「無駄」とか「古い」というレッテルを捺されたものが生き延びにくいこの時代に、伝統の防波堤の役割を果たしている、という事実もあるでしょう。そう、日本の天皇がそのものずばり「象徴」という冠をいただいているように、「ロイヤルな人々」の役割とは、その国の持つ“価値観の体現者”たるべきことなのだということが、実感できた映画でした。ダイアナ元妃の事故死の報を受けてからの女王の心の葛藤を、政権の座についたばかりのブレアとの関係を軸に描く、一週間の物語。皮肉なことに映画自体は、「私」の人生を全て「公」に捧げると誓い、英国の価値観に寄り添って生きてきたはずの女王が、気がついたら人々の心が自分の対岸にあった・・・という現実と直面するストーリィなのですが・・・ 「ソックリさんの再現ドラマ」を超えた風格が漂うのは、ひとえにヘレン・ミレンの重厚な存在感のなせる業。女優として、このチャレンジに心底「ノってる」充足感が、観ていて気持ちいい!なお、チャールズ皇太子と、ブレア夫人の悪意さえ感じる描かれ方は、観客の笑いのツボを大いに刺激していました。ダイアナ妃が亡くなったのは、忘れもしない、夫と私が結婚した年の夏のこと。あれから10年。ブレアは退陣を表明。亡き妃の忘れ形見、ウィリアム王子は、チャーミングな恋人と破局を迎えました。その背景には、女王のアドバイスがあったとか、なかったとか・・・そして今も、エリザベス女王のヘアスタイルはお変わりなく左右対称です。【お茶の時間のシーンに出てくる特大スコーン、すごく美味しそうでした・・・】(ジャムをたらしたところでブレアの電話にジャマされる女王。お気の毒でした・笑)

2007.05.14

コメント(4)

-

緑一色のパスタ

春の野菜がたっぷりと出回るこの季節。週に一度、いつも行くスーパーの特売日には、つい「あれも、これも」買い込んでしまいます。・・・とはいえ、腐らせては元も子もないし、何より、少しでも早く瑞々しさを味わいたいというもの。そんな訳で、このところ三日とあけずお昼にいただいているのが、こんな感じの簡単なパスタ。【『シトラス系』野菜のパスタ】 材料(一人分): スパゲティ 適宜 アスパラガス・春キャベツ・さやえんどう等、好みの野菜 適宜 ドレッシング 大さじ2くらい (私はキューピーの低カロリー「すっきりレモン」を使っています。さっぱりしたタイプがお奨め) 柚子こしょう 小さじ1くらい オリーブオイル (エキストラバージン) 大さじ1くらい<レシピ> スパゲティは表示の時間通りに茹でる。茹で上がりに3~4分前に、鍋に切った野菜を入れて一緒に茹で上げ、ザルにあける。 あらかじめボウル等であわせておいたドレッシング・柚子こしょう・オリーブオイルの中に、茹で上がったパスタと野菜を入れてからませる。これをメインディッシュにして、たんぱく質を補うための冷奴かヨーグルトを食べるというのが、最近の定番です。そろそろお昼に・・・と思い立ってから、15分で食べられるというのがうれしい、超手抜きレシピ(笑)柑橘系のドレッシングと柚子こしょうの風味が、野菜の味と引き立てあって、暑い季節にも美味しく食べられそうです。(でも、その頃にはもう、野菜の値段は上がっているかな・・・)さて、今日は金曜日。明日はお休み!という高揚感とともに見るドラマ「帰って来た時効警察」が、何より楽しみな今日この頃。「探偵!ナイトスクープ」→「タモリ倶楽部」という流れが気に入っていたのに、突然タモリ倶楽部の放送時間が変更になり、ガッカリしていたので・・・その代りにこのドラマがやって来たのが、とっても嬉しかったです。前シリーズよりも放送時間が遅くなって、作り手が潔く「キワモノ道を突き詰める」方向に突進しているのが、素晴らしいと思います(笑)学生時代、竹中直人メインの「東京イエローページ」という深夜番組が夫と私の大のお気に入りだったので、当時同番組のレギュラーだったふせえりや緋田康人の顔を見るだけで、もう腹筋が笑う体勢に入ってしまう・・・それにしても、ビシバシステムの住田隆はなぜこのドラマに出ていないのかしら?と、マニアックな話はここまでに。あ、もう一つだけ!今週の「サラリーマンNEO」(これも帰って来てくれてうれしい!)の「セクスィー部長」はすごかった。テレビの前であんなに爆発的に笑ったのは久しぶりかも・・・向こう5年、ドラゴンアッシュのあの曲を聴く度に反射的に笑ってしまいそうな気がします。沢村一樹、恐るべし。イイ男が吹っ切れると本当に怖いものナシですね。それでは皆さま、どうぞよい週末を・・・

2007.05.11

コメント(6)

-

お散歩図書館

この春は4月に旅行、5月に入院・手術と予定が決まっていたため、仕事もお稽古事も全て、年度末で一段落させてしまいました。そんな訳で、今はありあまるほどの自由な時間を持っている私。家でダラダラと過ごすには、もったいないほどのいいお天気、爽やかな気候が続いているので、運動不足解消のため、せっせとウォーキングに励んでいます。歩くコースは決まっていて、いつも「そろそろ一休みしたいな」と思う頃に、ちょうど図書館の前を通りかかります(笑)本箱の収納がとっくに限界を超えているわが家、なるべく本は「買うより借りる」を心がけているため、図書館にはいつもお世話になっています。そして、借りる以外に、私が気に入っている利用法の一つが、自宅にはとても置けない『大型本』の美術書をじっくりと鑑賞すること。この頃の定番は、窓から気持ちのいい風が入る特等席で、安藤広重の「名所江戸百景」の大型本を眺めています。【広重最晩年の傑作。この「大橋あたけの夕立」が有名ですね。】私が見ているのは、岩波書店から出ているもので、ブルックリン美術館の所蔵品を収録したもの。巻頭には、一つ一つの図絵が江戸のどの場所の風景かを示す地図も載っており、それぞれの絵に、描かれている当時の風俗や版画の技法についての丁寧な解説文がついています。大型本でじっくりと見ると、版木の木目までくっきりと写すほどの、鮮やかな摺りの美しさに改めて気づかされました。大勢の群集が描きこまれた作品には、一人ひとりに細かい表情があり、じっくりと見ていくのはブリューゲルの絵を見る時のように、楽しい時間です。 私が強く惹かれた作品は、「王子装束ゑの木 大晦日の狐火」。お正月の日本橋の風景から、季節を時系列に追うこの画集の、一番最後の作品です。「大晦日の夜、社の近くにある榎の下に集まった狐が装束を整えて、王子稲荷にお参りする」という画題。伝説を下敷きにした異色の一枚です。【艶かしい狐たちが、今にも動き出しそうで見入ってしまう。】気がつくと、ゆうに1時間は過ぎていたりして、結局全然カロリーを消費していない気がするのでした・・・

2007.05.09

コメント(4)

-

旅の着物・私の場合

前回のブログで書いたとおり、今回、生まれて初めて“海外で着物を着る”というチャレンジをしてみた訳ですが、やってみた感想として、一方では「意外と簡単!」かたや「予想外に苦戦・・・」と、正反対の事態が発生しました。前者は「荷造り」。スーツケースのスペースの内、一体どれほどを着物のために割くことになるのだろう?とドキドキしていたのです。・・・が、多少扱いを荒くしても気にならないものを選んだこともあり、実際にパッキングしてみたら、下駄以外は結構コンパクトにまとめることが出来ました。【ピンクの風呂敷が着物・襦袢・帯、白いポーチが小物類】このポーチ、はるか昔にエスティ・ローダーの何かを買った際、プレゼントでもらったものだと思います。中は防水加工になっていて、イメージ的には水着など入れて、夏のバカンスに・・・という感じでしょうか。内部が細かく仕切られているのが、こまごまとした小物の収納にうってつけでした。【足袋がちょうど納まるサイズで、着付けのお稽古にも便利です】一方、苦戦した後者は、ホテルの部屋での着付けです。身頃がさらしの木綿で出来ている「うそつき」タイプの半襦袢を着たのですが、ポリエステルの着物と布地同士の相性が悪いのか、とにかく背中も前身頃もブカブカと浮いてしまうのです。友人が見かねて度々直してくれましたが、どうにもスッキリとした着姿に程遠く。正絹の襦袢と着物の時には、ここまで苦労しないのに・・・と、自分の腕の未熟さを棚に上げる私。はい、「弘法筆を選ばず」という諺を肝に銘じます・・・他にも、姿見のないホテルの部屋で、きちんと裾を決めるのも大変で、結果としてツンツルテンになってしまいました。日本の伝統を代表するには、あまりにも力不足な私。・・・とか何とか書いておりますが、憧れのホテルで“リアル着せかえごっこ”を楽しみ、この一夜は本当に楽しい、忘れられない思い出になりました。何処で着ても、着物は本当に私の心を弾ませてくれます。そしてまた、この季節も巡ってきましたね!

2007.05.07

コメント(8)

-

“襦袢”の国で着るKIMONO

先月のポルトガル旅行は、同行者が1ケ月の長旅を予定していたこともあり、基本的に贅沢とは無縁の旅でした。・・・いえ、正確に言えば「一点豪華主義」ということになります。旅のプランを立てる段階で、ガイドブックその他を研究していくうちに、私が『泊まってみたい!』と思ったホテルが、ブサコ国立公園の中に建つ、「ブサコパレス」。その名の通り、かつて、王様が狩りのための“夏の離宮”として建てたものを改装したホテルです。 ゴージャスなホテルで女二人、というのはちょっと味気ない気もするけれど(笑)せっかくだから一晩くらいはラグジーにいくか!と、友人も賛成してくれました。そして、コインブラから長距離路線バス(すでにこの時点で、高級感ゼロ)でブサコの地に降り立った私たち。緑豊かな国立公園の奥に、突如として現れた宮殿を見て、二人して思わず♪森とンカツ~、泉にンニク~♪と歌ってしまったのでした・・・↑この件が意味不明!という方は、「グループサウンズ」「ブルーシャトー」で検索を(笑)【美しいアズレージョで飾られた回廊。】 【入り口付近から見たロビー内部。マヌエル様式で飾られていました】 【アズレージョで描かれた階段の巨大な歴史画をバックに、記念写真。】 実はこの日のディナータイムのために、私達、日本から着物を持参したのです。 荷物を少なくするため、帯は角だしに結ぶことに決め、後はスーツケースにぎゅうぎゅう詰めにしても気にならないものを・・・というので、私のコーディネートは◎お花見の日にデビューさせたきもの ほ乃香の木綿の名古屋帯(おんどりはポルトガルのシンボルなので)◎きもの京小町の2万円フルセットで買ったポリの小紋(帯揚げ・下駄も同セットのもの)(セットの内容はこちらのブログで紹介しています)◎キモノ 仙臺屋の共同購入で買った半襦袢(うそつき)に、山吹色の絞り模様の半衿をつけました・・・と、こんな感じで奇しくも“楽天オンパレード”となりました(笑)本当は、もっと和柄の、華やかな着物を選んだほうが良かったのでしょうが、持っていないものは仕方なし。無い袖は振れぬ、を地で行く私・・・着付けも相当ひどいものですが、ホテルの従業員の方には喜んでいただけたようです。種子島にポルトガル船が漂着して以来、南蛮貿易が数々の西欧文化を日本にもたらした訳ですが、その証拠として、日本語にはポルトガル語を由来とする言葉がたくさんあります。「パン」「ボタン」「金平糖」「ビロード」などの他、「合羽」や「襦袢」といった言葉も、実はカッパ(capa)、ジバン(gibo)と、起源はポルトガル語にあるのだとか。「襦袢」のふるさとで襦袢を着ました、というお話でした。【最後は、ブサコパレスの美しいテラスの風景でお口直しを・・・】

2007.05.06

コメント(12)

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

-

- 風水について

- フライングスター(玄空飛星派)風水…

- (2025-11-10 18:05:38)

-

-

-

- 【日曜日(安息日)の過ごし方】

- 亀有キリスト福音教会_第一聖日礼拝_…

- (2025-11-03 07:39:23)

-

-

-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪

- [送料無料] ダーツ & はんこ & …

- (2025-11-13 21:04:35)

-