全て

| 音楽・歌謡曲・懐メロ

| 懐メロカラオケ

| 懐メロ歌謡曲・カラオケ

| 橋幸夫

| 美空ひばり

| フォト・花・伊勢神宮

| フォトブログ・曽爾高原

| フォト・花と実・斑鳩の里

| 日本映画・小説

| フォトブログ

| SF映画

| 猫のフォトブログ

| 株・日本航空

| 音楽・紅白歌合戦

| 日本映画(邦画)

| 外国映画(洋画)

| SF・天文学

| 童謡・唱歌・歌曲

| 唱歌・抒情歌・童謡

| バンクーバー冬季オリンピック

| フォトブログ・園芸、春咲く花

| 梅・桜・花のフォト

| 国内旅行

| 歴史・奈良遷都

| のだめカンタービレ・クラシック音楽

| バラの花のフォトブログ

| 花遍路・花のフォトブログ

| スポーツ

| クラシック音楽

| 洋楽ポピュラーミュージック

| 時事問題

| 芸術・陶芸

| 原発問題

| 奈良散策

| 藤の花

| 京都散策

| 将棋・藤井聡太四段

| ブログ

| 美術鑑賞

| 葛飾北斎

| 紅葉狩り

| NHK朝ドラ「エール」、古関裕而

| 将棋・藤井聡太

| 東京オリンピック、パラリンピック

| 巨樹探訪

| 将棋・藤井聡太5冠

| 寒牡丹と冬牡丹

| 梅行脚

| 河津桜

| 桜行脚

| 孫姫4姉妹

| アジサイ行脚

| ハスとスイレン

| 馬見丘陵公園の花

| 長浜盆梅展

| 奈良県の河津桜

| 三重県の梅の名所「鈴鹿の森庭園」「いなべ農業公園梅林」

| 月ヶ瀬梅渓

| 醍醐寺の桜

| 2つの「吉野の桜」

| 函館「五稜郭」の桜

| 大和葛城山のヤマツツジ

カテゴリ: 京都散策

♪~京都 大原三千院

恋を忘れた男が一人~♪

奈良人リュウちゃん、京都大原初見参!

(三千院:こども地蔵、この写真は、ネットからお借りしました)

(下記、デューク・エイセス「女ひとり」の替え歌です。オリジナル曲は下記サイトをクリックして聴いてくださいね)

(三千院:こども地蔵、この写真は、ネットからお借りしました)

11月26日、奈良人リュウちゃん、初めて京都市の北の最果て(?)にある 「大原」

に一人で行って来ました。

奈良に住んで約40年、「大原」という地名は、上掲のデュ―ク・エイセスが歌った 「女ひとり」

という歌でしか知らなかったのです。

以下に、「女ひとり」の1番の歌詞を書いて見ます。

♪~京都 大原三千院 恋に疲れた女がひとり

結城に塩瀬の素描の帯が 池の水面によれていた

京都 大原三千院 恋に疲れた女がひとり~♪

リュウちゃんの「大原」の知識は、上掲の歌詞の冒頭と最後の 「京都 大原三千院 恋に疲れた女がひとり」

だけだったのです。

この歌詞から受けた印象、

「大原」は京都市の

最果ての地なのだ!??

ということでした。

「大原」は京都市のどの辺にあるのか?

公共交通を使って行く方法はあるのか?

大原三千院の住所は、京都市左京区来迎院町540です。

大原三千院の住所は、京都市左京区来迎院町540です。

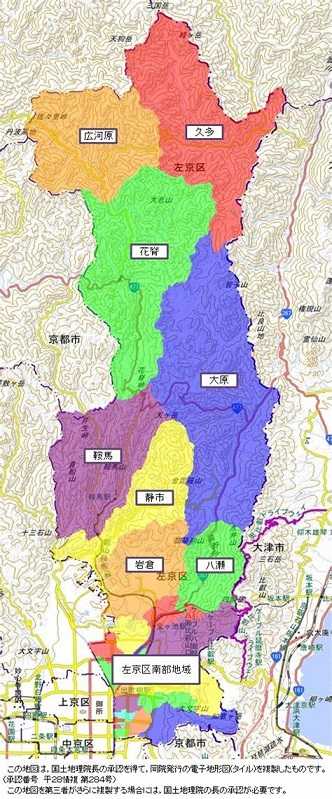

下の図は、京都市の「11区区分図」です。

上掲区分図で、三千院のある 「左京区」 は、京都市の東端を南北に貫く「広大な区」で、「左京区」だけでも 「大阪市」の面積よりも広い のだそうです。

上掲区分図で、三千院のある 「左京区」 は、京都市の東端を南北に貫く「広大な区」で、「左京区」だけでも 「大阪市」の面積よりも広い のだそうです。

滋賀県の 「大津市」

、 「高島市」

と隣接しています。

では、「大原」は

左京区のどの辺りにあるのか?

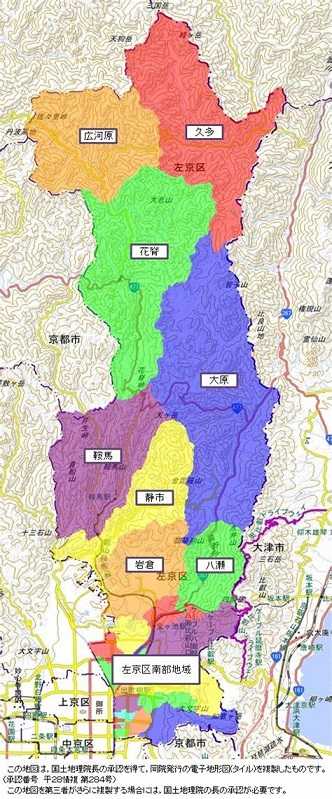

下の図は、 「左京区の区分図」 です。

上掲の区分図に拠りますと、「大原」は滋賀県大津市に接し、「比叡山」の北側に位置しています。「大原」の西側には、ここも「京都市の奥座敷」ともいえる 「貴船・鞍馬地区」 があります。

左京区のどの辺りにあるのか?

下の図は、 「左京区の区分図」 です。

上掲の区分図に拠りますと、「大原」は滋賀県大津市に接し、「比叡山」の北側に位置しています。「大原」の西側には、ここも「京都市の奥座敷」ともいえる 「貴船・鞍馬地区」 があります。

煩雑になりますが、更に以下に 「洛北エリアマップ」

を貼り付けます。

(洛北エリアマップ)

(洛北エリアマップ)

上掲のマップで、「大原三千院」は 右側の上

部 にあります。「三千院」の下部には、 「比叡山延暦寺」 があります。

部 にあります。「三千院」の下部には、 「比叡山延暦寺」 があります。

大原は比叡山の北部にあるのだ!

やはり京都市の最果ての地だ!

以上で「大原」の場所は大体分かった。

では、公共交通で行けるのか?

で、ネット調べをしました所、以下のルートで行けることが分かりました。

JR法隆寺駅~JR京都駅=地下鉄烏丸線京都駅~地下鉄烏丸線「北大路」駅」=京都市営バス「北大路」バス停~(約30分)~京都市営バス「大原」バス停、

地下鉄「北大路」駅から

30分で大原に着く、

地下鉄「北大路」駅から

30分で大原に着く、

案外、近いのだ!

午前8時、法隆寺の自宅を出発、午前11時、「大原」バスターミナル到着、

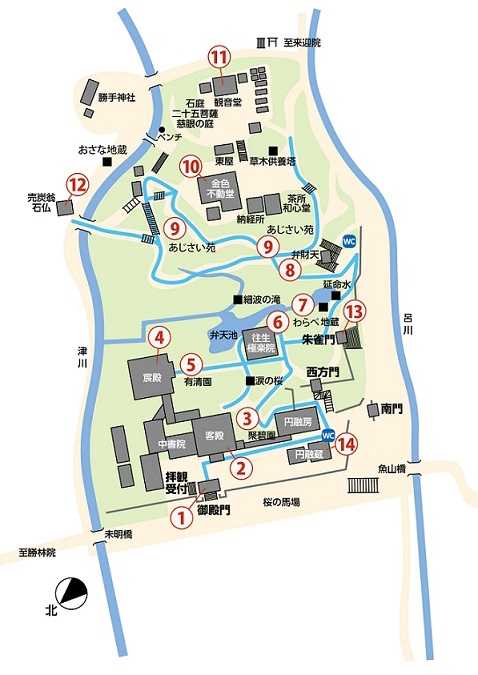

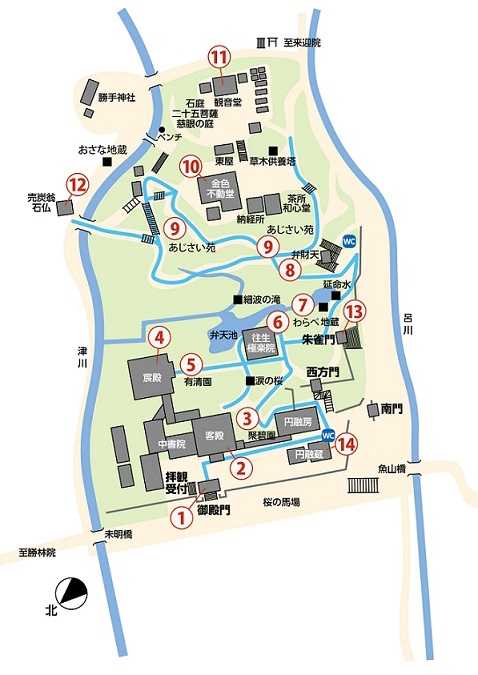

以下の図は 「大原散策図」

です。

上掲図で、 「バスターミナル」

は中央上部にあります。

右端に 「三千院」

、左上に 「寂光院」

がありますが、先ず、「三千院」から行って見ることにしました。

バスターミナルの前の道路を渡った所から、約400m、三千院の参道が続いています。

<コスモス畑>

参道の入口に、コスモス畑がありました。

予期しないコスモス畑の出現、

ちょっと驚いた!

この参道(大原女の小径)は、道沿いに渓流が流れ、道脇には、土産物店や食べ物屋が軒を連ねています。また、道沿いの紅葉も美しいのです。

「三千院」に入ります。

この参道(大原女の小径)は、道沿いに渓流が流れ、道脇には、土産物店や食べ物屋が軒を連ねています。また、道沿いの紅葉も美しいのです。

「三千院」に入ります。

下の図は、 「三千院伽藍図」

です。

(三千院伽藍図)

(三千院伽藍図)

尚、「三千院」の詳細につきましては、下記のHPをクリックしてご覧下さいね。

「三千院」という名称から、

三千年の歴史があると思っていたが、

「三千院」の歴史は1200年、

大原に移り「大原三千院」となってから

僅か150年!

「三千年の古刹」ではなく、

「150年の新刹」だったのだ!

「三千院」の紅葉の見どころは上掲伽藍図(4)の宸殿の前の池泉回遊式庭園である 「有清園(ゆうせいえん)」

(上掲伽藍図(5))です。

以下、「有清園」で撮った紅葉の写真を何枚か貼り付けます。

「有清園」の紅葉、

「色づき淡し」、

「色づき淡し」、

少し残念!

「有清園」の苔、

「有清園」の苔、

奈良の「秋篠寺」と同じように美しい!

<わらべ地蔵>

<わらべ地蔵>

「有清園」には、冒頭の写真のような 「わらべ地蔵」 が

数体置かれています。

残念ながら、この日リュウちゃんは写真を撮ることが出来ませんでしたので、ネットからお借りした写真をあと2枚貼り付けます。

わらべ地蔵は苔むしていて、相当古い石仏のように見えますが、この石仏の作者は昭和12年、静岡県藤枝市生まれの石像彫刻家・ 杉村 孝 で、「有清園」のわらべ地蔵は、平成時代になってから置かれた石仏なのだそうです。

わらべ地蔵は苔むしていて、相当古い石仏のように見えますが、この石仏の作者は昭和12年、静岡県藤枝市生まれの石像彫刻家・ 杉村 孝 で、「有清園」のわらべ地蔵は、平成時代になってから置かれた石仏なのだそうです。

千年の古仏にみえる「わらべ地蔵」、

実は、像出30年の新仏だった!

時空が歪んだような妙な感覚だ!

<大原女(おはらめ・おおはらめ)の小径>

「三千院」の参道の脇に、以下のような案内板が立てられていました。

参道は大原女の道だったのだ!

「大原女」とは、 洛外の「大原の里」から、頭の上に薪(たきぎ)や柴(しば)を載せて、洛中に売りに行く女性のことです。大原では、平安時代の頃から、このような販女(ひさぎめ、女性の行商人)が大勢いたようです、

「大原女」とは、 洛外の「大原の里」から、頭の上に薪(たきぎ)や柴(しば)を載せて、洛中に売りに行く女性のことです。大原では、平安時代の頃から、このような販女(ひさぎめ、女性の行商人)が大勢いたようです、

以下にネットからお借りした 「大原女」の画像

を貼り付けます。

「大原女」は、戦後、燃料事情か変わり、電気やガスを燃料としる時代になってからはほぼ廃り、現在では、「時代まつり」の「大原女行列」などに、その形を残すのみみになってしまいました。

(大原女行列)

(大原女行列)

洛北(洛外)の大原から洛中に、

頭に薪を背負った大原女が行商に行く?

何だか変だ???

リュウちゃんの頭の中で、ムクムクと疑問が沸いてきました。

大原から洛中を代表する京都御所までは、 直線距離で約10km

あります。

ということは、道の距離は少なくとも直線距離の2倍、 20km

位はありそうです。現在の小型タクシー料金を調べましたところ、 大原バス停

から京都御所に近い 「京阪出町柳駅」

までの料金は、 4060円

でした。この料金を距離に換算しますと、 約15km

となります。これは現在の舗装された道路の距離で、昔の舗装されていない曲がりくねった道では、やはり大原から京都御所までは 少なくとも20kmの距離

があった筈ですね。

夜明けに大原を出発して、

20km山道を歩き、

20km山道を歩き、

洛中で薪を売り、

また20kmの山道を引き返し

また20kmの山道を引き返し

日暮れ前に大原に帰る???

マラソンや競歩のランナーならいざ知らず、普通の人は1時間に歩く距離は4km位です。としますと、

片道20kmを歩くには、

休憩無しでも5時間は掛かる!

往復40km歩くには、

休憩無しでも正味10時間掛かるのだ!!

ということになります。

朝5時に大原出発、

休憩なしで歩き、午前10時に洛中に到着、

僅かな量の薪を売るのに30分~1時間、

昼食休憩に30分

正午前に洛中を出発、

休憩なしで歩き、午後5時に大原に到着、

往復40kmの大旅行の割には、売る商品は頭に乗せた僅かな量の 薪(たきぎ)

だけです。

現代の感覚からすると、採算がとれるとは到底思えないのです。

頭に乗せた薪の他に。

別の売り物が

あったのではないのか?

あったのではないのか?

リュウちゃんの頭の中では、この疑問が今も渦巻いているのです。

―閑話休題―

もう午後1時。

お腹が空いた!

で、参道の途中にある 「松門」

という立派な和食店に入ろうと思い、メニューを見ましたところ、

「洛北の野菜を使った野菜だけのランチ(八菜ランチ)」が2200円!

野菜だけのランチが2200円、

高い!

瓶ビール2本を入れると、

3500円くらいになってしまう!

(民家レストラン「松門」)

3500円くらいになってしまう!

(民家レストラン「松門」)

で、参道の入口にある「大衆蕎麦屋」で900円のニシン蕎麦と、ビール(中瓶)2本を注文し、遅い昼食、

プファ~、ビールが旨い!

上品な野菜料理よりも、

大衆的なニシン蕎麦が、

大衆的なニシン蕎麦が、

ツマミにはピッタリなのだ!

<寂光院(じゃっこういん)>

遅い昼食を終え、バスターミナルから三千院とは反対側700mのところ にある 「寂光院」 に向かいました。

遅い昼食を終え、バスターミナルから三千院とは反対側700mのところ にある 「寂光院」 に向かいました。

バスターミナルから寂光院に至る

「大原女の小径」、

「女ひとり」の歌詞のイメージに近い

「山里の径」なのだ!

「寂光院」の門前の紅葉、

「寂光院」の門前の紅葉、

中々素敵だ!

<「寂光院」について>

<「寂光院」について>

「寂光院」は推古2年(594年)、 聖徳太子

が父・用明天皇の菩提を弔うために建立された日本最古期の 尼寺

です。初代住職は聖徳太子の乳母(うば)であった 玉照(たまてるひめ)

とされています。

文治元年(1185年)平清盛の娘で、第81代 「安徳天皇」

の母であった 平徳子

(のりこ・とくし)は壇ノ浦の闘いに敗れ、子供の安徳天皇は入水、ここに平家は滅亡しますが、徳子は生き残り、京都に送還された後に 建礼門院

として出家、以後、60歳で亡くなるまで「寂光院」の住職として息子の安徳天皇や平家一門の菩提を弔で過ごしたのです。

(建礼門院徳子)

(8歳で壇ノ浦に散った「安徳天皇」)

(建礼門院徳子)

(8歳で壇ノ浦に散った「安徳天皇」)

<「平家物語」の最終章「灌頂(かんじょう)の巻>

「平家物語」の最終章 「灌頂の巻」

は、平徳子が「出家し、建礼門院となり、大原の「寂光院」で生涯を終える物語です。

少々、長くなりますが、ネットから拾った 「あらすじ」

を、以下に貼り付けます。

「壇ノ浦の戦いで、平家は滅びました。安徳天皇と、清盛の妻・時子が海に身を投げました。生き残った徳子は、源氏の荒くれ武者に捕まり、京都に連れて行かれました」

「壇ノ浦の戦いで、平家は滅びました。安徳天皇と、清盛の妻・時子が海に身を投げました。生き残った徳子は、源氏の荒くれ武者に捕まり、京都に連れて行かれました」

「徳子は東山の麓にある吉田という場所で出家しました。元々、朽ち果てた家でしたが、大地震で更に崩れ、住めなくなり、大原の奥にある「寂光院」に行き、傍らに庵室を設え、住みました」 (女院出家・大原入り)

「大原を、後白河法皇が訪れます。建礼門院は朽ち果てた姿を見られることを恥じましたが、法王を庵室に迎え、壇ノ浦の戦いで、安徳天皇を抱いて入水した「二位の尼(平時子)から、菩提を弔うよう後生を頼まれていたことを明かします」

(大原御幸)

「後白河法皇は帰り、月日が流れました。建礼門院は死に、建礼門院に仕えていた大納言佐殿と阿波内侍も往生を遂げました」

(女院死去)

尚、「平家物語」は、琵琶法師の語りなどにより、 「平曲」 という形で後世に伝えられました。様々な「平曲」がありますが、以下に「大原御幸」のYou-Tubeを貼り付けます。興味のある方はクリックして聴いてみて下さいね。

<平曲・大原御幸(ごこう)>

尚、「平家物語」は、琵琶法師の語りなどにより、 「平曲」 という形で後世に伝えられました。様々な「平曲」がありますが、以下に「大原御幸」のYou-Tubeを貼り付けます。興味のある方はクリックして聴いてみて下さいね。

<平曲・大原御幸(ごこう)>

境内に入ります。

「寂光院」境内の紅葉、

小さな尼寺に相応しく、

好ましい。

境内の外に、一際目に付く枝垂れの白木を見つけました!

この白い巨木、

境内の外に、一際目に付く枝垂れの白木を見つけました!

この白い巨木、

建礼門院の生まれ変わりなのかな?

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[京都散策] カテゴリの最新記事

-

2022年の桜行脚(2)~京都「平等院」・… 2022年04月14日 コメント(19)

-

姉妹フォーク・デュオ「たんぽぽ」の名歌… 2019年12月19日 コメント(46)

-

真冬のトロピカル(2)~京都府立植物園… 2019年02月27日 コメント(27)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.