2012年03月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

上海ビジネスで失敗しない方法は「アナログ接近戦」

中国に出張中は、ホテルの部屋でいつも日本のインターネットラジオを聞いてます。朝晩で主なニュースくらいは聞きたいので。ところが、今回の出張では愛用の局についにアクセスできなくなってました(汗)。結局、中国のラジオを聞くしかありません。こうして情報統制は進みます。上海は今や国際都市と言われてますが、現実は、お金と商品が集まる巨大国際都市と言えますが、こと情報に関しては、収集するのは「人から人へ」の都市で、東京のように世界中の情報を簡単に収集することはできません。公的なマスメディアがこんな状態ですから。だから、巨大な人間関係都市で、それが苦手な人にはとてもつらい街なのです。同時に「どれが本当の情報なのか?」と常に見極め、嗅ぎ分ける能力も必要です。情報の精査は自分たちでしなければならないわけです。まだ東京に比べれば物価が安いと言われる上海、北京も、ビジネスにかかるコスト全体で考えれば情報収集にかかるコスト(通信費、旅費交通費、接待交際費など)を合わせると、いまや東京と同じか?へたすれば高いのではないか?と言われます。===私自身よく「出張が多いですね」と言われますし、実際にその通りですが、実務(研修など)に加えて、上記のような理由があって、アナログ接近戦をカットすることができないから、、、というのが大きな理由です。日本にいても、多少は日中ビジネスに詳しい企業や人物がいますが、ごく少数です。多くは、ネット上にある情報を翻訳して整理して加工したりしてさも自分たちの話に仕立て上げているけです。本当に大小のビジネスで成功している人は、ネットとかに出てこないのです。そんな宣伝や営業活動をしなくても、しっかり稼いでいるからでしょう。(だから持っている情報やノウハウも素晴らしい)そうなると現地に行って直接会うしかありません。これが実態です。ネット系は便利ですが、それだけでOKなんてことは絶対にないので、ご注意を!

2012/03/30

コメント(0)

-

中国企業との付き合い方「打合せの原理原則」

こういった書籍や雑誌の記事は良く見かけます。それを実際にやってみて、「なるほどな」と思うものもあれば、「あれは嘘だ」とわかるものもあります。そんなことを12年くらいやってみると、段々自分たちに合うスタイルがわかってきます。今回も新たな分野のセミナーの依頼がありました。これは元々は中国側から「もっと詳しい話が聞きたい。上海で打合せをしよう」というものでした。それで説明する資料や企画書をタップリ作成してノコノコ上海まで出て行って打合せをするとどうなるか?タップリ打合せをして、根掘り葉掘り質問されて資料も取られて、、、終わったら「謝謝!」とばかりに豪華な接待を受けて、、、それっきり、、、なぁーんてことはよくあることです。資料代も旅費交通費も自己負担で、ノウハウをタダであげてしまうわけです。そこで、「打合せはやらない。それはそちらの都合で、こちらは打合せしたいことはない。話を聞きたいのはそちらだから、セミナーならOK」と返事をします。すると、最初は「なんと高飛車な!」と驚いて、しばらくは音信不通になります。しかし、2-3ヶ月すると何もなかったように「例のセミナーの件だけど、いつならできるのか?」という返事がきます(笑)。この場合は、セミナー代も旅費交通費も中国側が負担します。そして、セミナーでしっかり教えます。すると「先生」つまり「老師」になります。老師になれば、そこからは大変ビジネスがしやすくなります。そしてなんと言っても、関係が長く続きます。私たちの場合、それで付き合いだした中国企業とはかれこれ7年もの間のお付き合いです。このようにポジション次第で変わるのが中国ビジネスの大事なポイントです。===もっとも、実はこれは日本でも同じところがあって、打合せを何度もやって、資料を何度も直して、、、結局、仕事が決まらない、、、だけど、資料はタップリ取られてしまった、、、なぁーんて言う苦い経験が活かされています(笑)。日本では、中国やインドのような賄賂を要求されることはは少ないけど、(ないとは言えませんね:笑)こうした「タダで業者を働かせる」というようなグレーマネーがあるのです。もちろん、数千万円、数億円と言ったビックプロジェクトの場合はこの限りではありませんが、数十万円の仕事で打合せを繰り返せば必ず赤字になります。私の師匠(コンサルタント)は、どうしても打合せが必要な場合は「では、あなたがこちらにいsらっしゃい」というのを徹底しています。逆にこちらが聞きたいことがある場合は、自ら出向いて行きます。考えてみれば凄く当たり前のことだけど、(新入社員研修で習うことです)実際はできてない企業が多いのが実態でしょう。

2012/03/28

コメント(0)

-

視察研修で学ぶサービスの比較方法

あらゆる接客サービスの仕事で役に立つ教育は視察です。よいサービスを提供するには「相手の立場に立って、、、」と言うけれど、その肝心の客の立場やその人たちの住む街や生活が少しでもわかればそれは接客のヒントになります。最初のうちは、視察の方法がわからないから皆、下手です。「あの店員はうまい」とか「あの店はきれい、汚い」など、アバウトな個人的な感想の域を出ることができません。コツがわかってくると、人に報告できる、伝えられるようになります。外国で視察する場合、まずは世界でチェーン展開している店やホテルなどの商業施設が参考になります。例えば、スターバックスに行って見る。珈琲の値段は東京と上海ではほぼ一緒。つまり、商品も大体同じ、店舗の内装デザインも同じという条件が揃います。その上でサービスはどうなのか?と比較するわけです。すると、店員の動きは東京の方が良いとか、上海では英語が通じたとか、様々な点で比較できます。ここで日本人が良く陥りやすいのは、そこで店員のパフォーマンスは東京と上海でどっちが良いのか?と結論を出したがります。それでたいていは東京が良い、となりますが、この場合は、店員の待遇の比較が必要になります。商品と値段が同じで、給与が時給1000円と200円では比較できません。この時、「そうはいっても物価が違うから」という声もありますが、客側の視点で比較するには商品の値段で揃えて比較するべきなのです。一方で、会社側の視点に立った場合は、給与が関係します。年収400万円もらっているスタッフと80万円のスタッフを比較しても意味がありません。年収400万円なら英語も中国語も話せて当然だ、となりますが、80万円なら仕事や作業にミスがなければそれでよい、というような評価が成り立ちます。客の目線に立てば、支払う料金で良い悪いを判断するし、会社の側の視点に立てば、支払う給与でそのスタッフの実力を判断します。この基本をおさえて視察すれば、中国でもインドネシアでも、様々な国で「なるほど、そう考えるとこの店員は素晴らしいな」ということがわかってきます。逆にこのことに気づかない(視野が狭い)うちは、「この店員は英語も話せないのか」とか「あの接客マナーは、、、」というレベルの感想しか抱くことができません。中国で視察すると、日本に比べてスタッフの人数の多さに驚きます。時には「羨ましい」という声もあがります。商品の値段がほぼ同じでもスタッフが多いのいうのはそれだけ雇用の機会を多くするためです。一方で日本の場合は、中国人で言えば5人分働かなければならない、、、という見方もできるわけですし、実際そうです。私自身、よく中国人観光客を日本に連れて来てアテンドします。するとたいていは「日本人のサービスは本当に素晴らしい」と言ってくれます。その後、「ところで給与、待遇はどうなっているのか?」と聞かれて正直に答えると「それならあの位できて当然だな」となります(笑)。これが現実です。日本は、接客、販売サービス業では世界一給与が高いので、当然、その分サービスも良いのです。だから、それをそのまま比較しようとすると、世界中で参考になるものがない、ということになってしまいます。しかし、現実は、社会保険も入れて週休2日で、年休110日くらいあって残業代も出て年収が300万円以上、、、となると、それはもう比較できる国はないくらい素晴らしい条件がセットになっているお陰なのです。その証拠に、日本各地で働いている外国人たちのサービスは決して日本人スタッフにひけをとりません。それは諸条件がほぼ同じだからです。このように視察は、条件をどこに揃えて見るか?で発見できるものがどんどん変わります。だからおもしろいし勉強になるのです。仮に「中国人は、、、」と視点で見る場合は、生活習慣とか客としてどんな傾向があるのか?日本人客とどこが違うのか?を見ることが大事です。サービスと言うのは客に合っていればいいのですから。それでもどうしても、日本と外国のサービスのレベルの違いを比較したいなら、エアラインがお勧めでしょう。それほど大きく給与も変わらないし、使用する機材(飛行機)もほぼ同じ。基本的に仕事の内容もほぼ同じ。なので、大変比較しやすいわけです。そうなると、現在は、シンガポールやアシアナ辺りがトップクラスでしょうか。===これから外国人対応に取り組むなら、ぜひ、視察研修をお勧めします。会議室や研修室では絶対にわからないことばかり学習できます。

2012/03/24

コメント(0)

-

エアラインの機内販売に見るランチェスター戦略

↓買っちゃいました(笑)羽田→北京に向かうANAの中、機内販売でやっと手に入れました。実は、今までに何度も機内誌で見ていて段々欲しい病にかかってしまいました(汗)。今回はスピーカーの忘れて来てしまったので、「どうしようかな?」と思っていたタイミングなので、無視できるはずもありません。LIFETRONS社製のその名も「DrumBass3 Metallic Speaker」うーん良い響きです。その名の通り、この小さなボディからは想像できないほど素晴らしい重低音を聞かせてくれます。せっかく買ったので、しっかり使い倒したいと思います。===特に海外出張中は、音楽が大事です(私の場合)。たいていは研修やセミナー、アテンドですから、ホテルに戻るとバタンキューです。そこでシャワーを浴びて、寝る前にかける曲、寝ている間に流す曲、起きたら聴く曲、、、があります。これは中国で初めて仕事をしてからの習慣で、今やこれなしでは、、、。少しでも良い仕事、充実した一日になるような工夫は個人の責任として重要ですね。音楽でもビデオでも本でも、何しろ自分をリラックスさせたりスイッチを入れたりできるものを用意して使い倒すことが大事だと思います。===ただ、仲間からは「またスピーカーを買ったんですか?」「いったいいくつ持ってるんですか?」「スピーカーを集めてどうするんですか?」と呆れさせてしまっているようです(笑)。===それにしても、エアラインの機内誌って、、、うまいですね!狭い機内で、膝元にあるからどうしても読んでしまいます。そして、じっくり読む時間がある。すると出張者や旅行者にはたまらないアイテムの数々で、旅慣れたスタッフが厳選した商品なんだろうな、と考えてしまうわけです。ふと「一年間で一体いくら買ってるんだろう?」と考えると、ジャケットから時計、スピーカーに至るまで、私の活動に必要な多くの消費は機内であることに気がつきました(汗)。考えてみれば、特にこの一年間は時間的余裕が少なかったせいか、最もじっくりゆっくり吟味できるのは機内だったのです。(毎回3-4時間もあるわけです)こう考えると、機内販売はランチェスター戦略のお手本のようですね。

2012/03/19

コメント(0)

-

日本が世界の文化産業をリードする理由

外国人と付き合うと、たくさんのことに気づくことができます。もちろんこちらも教えてあげることがあるからギブアンドテイクですね。最近、感銘を受けたのは、イギリス人の大ベテランのジャーナリストの方。日本の文化に興味を持ったきっかけを話しでくれました。近年、こうした話しの場合、ドラマだアニメだ、、、というのが多いのですが、彼は年配者なので、視点が違いました。===初めて日本の映画を見た時に(1970年代のもの)家庭の中に置いてある電話に洋服をきせているのに驚いた。その頃の電話機は、どこの国もダイヤルやプッシュ式くらしかなくて、地味なデザインだった。それを日本人は、電話機のカバーなるものを発明して、それぞれが好きなデザインを楽しんでいたのだ。そして、電話機はいつもきれいで、愛情を注いでいるように思えた。現代のスマホのカバーやデコの原形は間違いなくこの頃から始まっている。日本が文化産業で最先端を独走する理由だ。===

2012/03/19

コメント(0)

-

教育現場から見る「中国経済の先行きの不安材料」

春節の中国人観光客が一段落した2-3月は新入社員の指導をする人たち(インストラクターやトレーナーと呼ばれる人たち)の研修のシーズンになります。近年、新入社員の指導に悪戦苦闘する企業が増えています。理由はいくつもありますが、業界ごとに多少の違いはあるものの、新入社員の採用をする年、しない年があり、定期的に育成していないので、ノウハウが蓄積されていない、という場合が多いです。そして何と言っても、年代ごとに家庭環境が違うため、教える側もどう対応していいのか?わからなくなってしまうわけです。学校教育の影響もあるし、家庭内教育の影響も大です。親に怒られたことがない人、、、欠勤する際に親が会社に電話してくる、、、など、子供のペット化が進んだことが新入社員教育をすると実感できます。かつてアメリカのある大学で、人々に役に立つ本当に立派な人材はどのように教育されて育って来たのか?を調査したことがありました。その結果の中で、最も重視されていたのが、高校生から寮生活をしていた、というのがありました。つまり、15歳くらいで親元を離れて、同級生、先輩後輩の中で生活をして学業に励みスポーツをする、というものです。チームワークやコミュニケーション、リーダーシップなど、寮という実生活の中で身につけていくわけです。22歳の大学を出てから慌てて研修やセミナーで勉強しても、もう遅いということでした。(実はこの3つは大人になってから身につけるには、相当な労力を要します)実際に、日本でもいち早くこのことに気づいて全寮制の学校を始めたところがあります。または、見直されて人気があがったところもあります。それで、実際にどうなのか?この話しを聞いて、私の知り合いの企業では2005年から実際に全寮制の学校からの採用を開始しました。結果は、その通りでした。社会人のベースとなるこうしたモラルの能力がとても高いのです。先輩の意見をよく聞くし、自分の主張もするし、後輩の面倒見もいい。助け合いの精神が身についている。職場という共同空間がストレスにならない。つまり、他人と生活したり活動することに何ら問題がないのです。下手すると甘やかしてしまう家庭では教えられないことをしっかり身につけているわけです。これからは学歴だけにとらわれた採用ではなく、社会人として必要なことをしっかり学習体験してきたのかどうか?を基準に採用をするべきだなと実感します。===中国経済の今後に関して、「まだ大丈夫。内陸部があるから、他国と同じようにならない」とか「もう限界だ。バブル経済は崩壊して急落する」とか経済関係者のコメントが飛び交います。私は、別の視点で中国経済の先行きは不安視しています。それは中国現地で行う研修で実感するのです。2000年頃の現地スタッフを教育した時には、「この国は人口だけでなく、ハングリーで親を大事にする人材が豊か」という印象で、実際に私の研修に参加しているスタッフたちのノートは毎週一冊のペースでメモを取るほどでした。それから12年経つと、人種が変わってしまったのか?と思うほど変化しています。メモを取るような人は数名で、あとはスマホをいじるばかりで、超ド級のわがままで、他人に迷惑をかけていることすら気づく能力の欠片もない。一人っ子で親には怒られたことがない。講義中に化粧を始める。飲む食べる、、、。などなどで、あの勤勉な人材たちはどこへ行ってしまったのか?と懐かしくなります。もちろん語学力など相変わらず優秀な人材はいます。しかし、その優秀さというのはそのほとんどが「個人技」なのです。チーム力という点では、現在の中国のサッカーチームが象徴しているように思います。各自の身体能力は素晴らしい。しかし、試合には勝てない。この世代が社会の中心になる10年後、中国企業は大きいだけで中身は空っぽの企業体になってしまうのではないか?という懸念があります。結局のところ経済や国を作っているのは人間で、その人間が変われば経済も変わる、、、そういう視点で見てしまうのです。経済政策ももちろん大事だけど、教育環境、家庭環境(決して裕福だけが良いわけではない)も大事で、未来はやっぱり後者が決めるのだと思います。

2012/03/17

コメント(0)

-

正確な情報をキャッチするのが、ますます難しくなってきた。

先日、ある企業の研修会に参加しました。朝から夕方まで、様々な分野の専門家?と言われる講師がそれぞれ90分前後の講演を行う、というものでした。私の講演は、「中国人観光客にもっと売る新おもてなし術」(書籍のタイトル通りです)出番が後半だったのですが、せっかくの機会なので、全講師の講演を聞いてました。結果ですが、、、話しの内容に腑に落ちないものが多く、ガッカリでした。その多くは、ネット上にある「人の話」ばかりで、しかもそれらは本当なのかどうなのか?検証されてないようなものばかりでした。「この話しを聞いて私はこう思いました」という感想話し。「日本は、、、世界は、、、」と極端に対極的な話しとか。特に2000年以降は、インターネットを使った執筆活動が簡単になり、誰でも情報を発信できる世の中になりました。そして、そこから評論家や専門家もたくさん誕生しました。しかし、その分「なんちゃって専門家」が混ざってしまう確立が高くなります。ネットで話題になる、ブログやSNSでヒット数が多ければ雑誌に取り上げられたり、本の出版も容易です。つまり「自分の知名度をあげる専門家」は増えたと言えるかもしれません。ただし、情報受け取り手としては、「なんちゃって情報」ではない、本物の情報をいかにして収集するか?は、ますます困難になってきた気がします。かといって、マスメディアも、、、(汗)。これから必要なことは、情報の発信力ばかりではありませんね。「収集能力」こそだ大事でしょう。情報の本物と偽物を嗅ぎ分けて必要なものだけ収集できるかどうか?===「情報の取捨選択セミナー」とかあればいいのに、、、と思いました(笑)。

2012/03/13

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 徒然日記

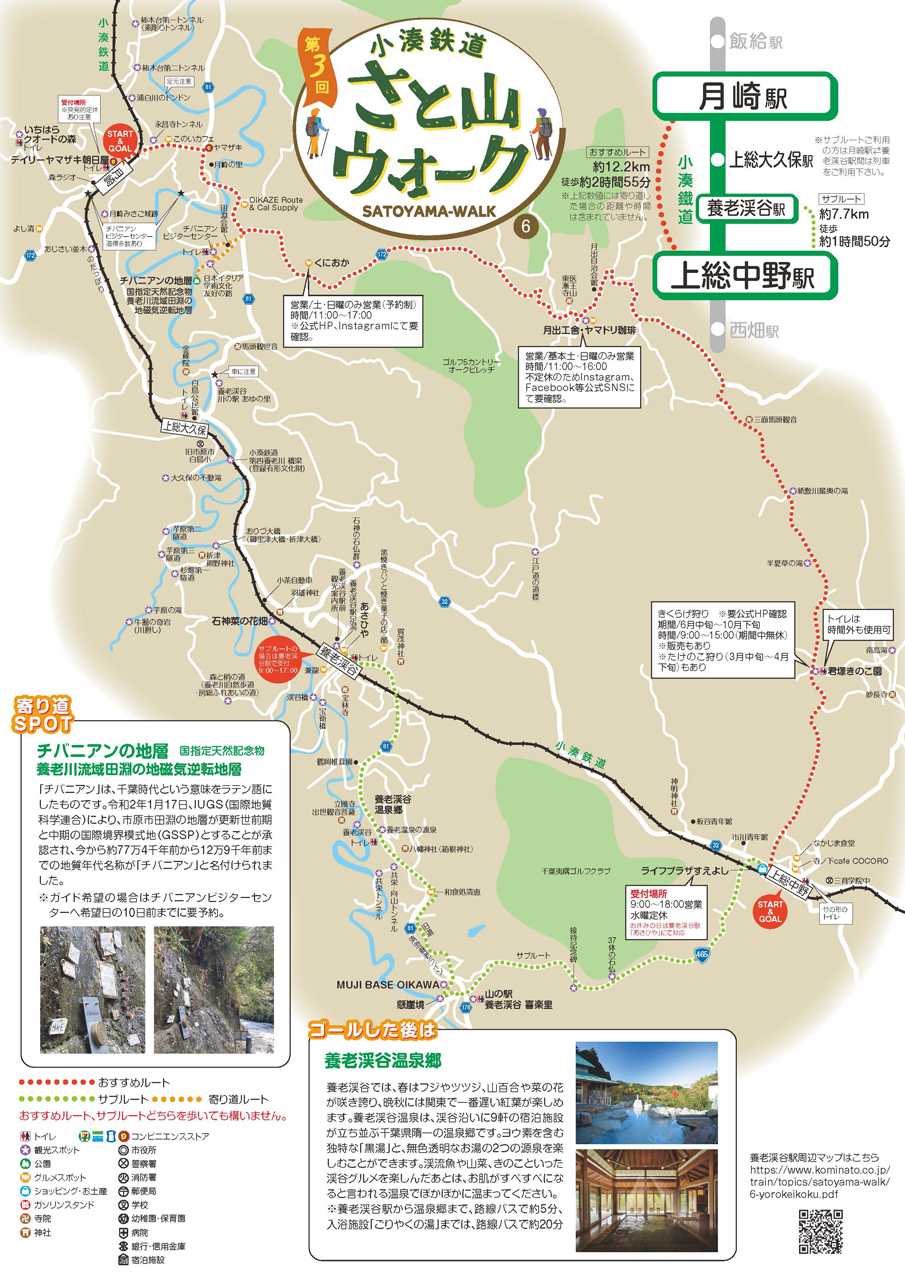

- 第3回 小湊鉄道 さと山ウォーク 第6…

- (2025-11-16 17:13:28)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 断水リスクに備えお風呂がお湯確保?…

- (2025-11-17 09:00:04)

-