2012年07月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

外国人客にもっと売る「販促トレーニング方法」

かつて中国に通いだした頃、言葉がわからないので何しろ人々の行動だけを徹底的に観察しました。それで「客の行動」だけを頼りに現場でOJTをしてました。耳と口が使えない分、目に全エネルギーを集中させていて常に「視野を全開にしている」感じでしょうか。だけど、心の中ではいつも「中国語が少しでもわかればなぁー」と思っていました。それが何年かして少しずつ会話がわかるようになり、文章を読むことができるようになると、客の会話を聞いたり、客の声をインターネットで検索して調べるようになりました。それは便利で効果的なはずでした。しかし、現実はそんなにうまくいきません。次第に客の行動がわからなくなってしまったのです。かつては研修の際に中国人スタッフから「斉藤さんはよくそんなことに気づくな」と言われてたものですが、多少でも言葉がわかるようになると、人の話やネット検索で得た情報を研修で紹介するようになりました。すると、彼らにとっては「普通の情報」なのです。「そんなの知ってるよ」ということです。それに気づいて以来、中国に出張したら少なくとも写真を100枚撮ろうと決めました。写真をノルマ化することで常に「シャッターチャンス」を探すようになり、客の行動をよく観察するようになるからです。結果として、以前のように「視野を全開」にすることができるようになりました。ブレブレの写真も多々ありますが、あくまでもメモ代わりに写真を使います。「このシーンは客が買うかやめようか?迷っていたシーンだったな」と思い出すことができるのです。昔のようにフィルムを現像しなくていいので、本当に便利な世の中です。===例です。上海空港の出国ロビーのエントランスにいると次から次へとバスが到着します。これから海外旅行に向かう人たちがバスから降りて、荷物を持ってロビーに向かいます。その後、到着ロビーに向かうと、続々と海外から帰国した中国人が荷物を持って現れます。出発時と到着時の荷物を比較するだけで、中国人客が海外旅行でどのくらい買い物をするのか?が大体把握できるのです。「そんなの知ってるよ」という人たちがいますが、それではネットの情報と変わらない。出国時にはサンダル履きが多いのに、帰国時にはヒールやスニーカーになっているのはなぜか?現地で買い物をしたら、身につけていった物を捨てて、買った商品を身につけて帰国する、、、という工夫が見えてきます。また、バスから降りるとサンダルとヒールの人がいます。追跡してチェックインの時パスポートを見ると、サンダルは中国人で、ヒールはシンガポール人だった、、、ということもわかります出国時にはTシャツ&短パンが多いのに、帰国時にはワンピースが多くなる、、、とか、観察しすると色々とわかることがあります。成田空港でも同じことができます。入国時の持ち物や服装と、帰国時のものを比較するとこれがまた色んな発見があります。そういう写真を撮影して、改めてオフィスでじっくり見てみると、現場では気が付かなかった「人」や「物」に気づくことができます。(写真の方が視野が広いので)それはそのまま「もっと売るため」の販促のヒントになります。

2012/07/30

コメント(0)

-

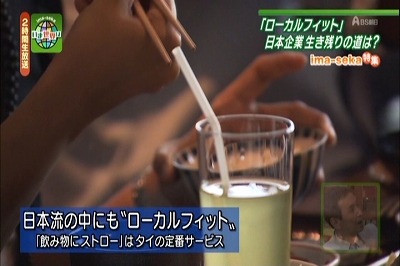

おもてなしをローカルフィットさせるスキル 2

2000年当時、北京で現地の日系企業の研修を初めて私自身が最も驚いたことは私たちが行う一日の研修費が、現地のスタッフの年収と同じだったことです。だから大いに焦りました。立場を変えて、私たちがある研修会に参加したとして、その講師の一日のギャラが自分の年収と同じだと知ったら、、、やはり驚くはずです。(一日の講師料が500万円って世界でもそうそういるものではありません。日本人なら大前研一氏とか。いずれにしろ、それと同等のイメージを現地の人たちは抱くわけです)「日本で活動する時と同じだけの費用も頂けるから、日本と同様に頑張ろう!」では済まないということに気づいたわけです。かついって、あれもこれも教えよう!と欲張ったところで、中国が話せない悲しさで、実際は日本で行う時に1/3くらいしか話すことができません。私が話す→通訳する→スタッフから質問来る→通訳する→答える、、、こういう流れになるので、日本で計画していたように進まないのです。つまり、日本でのやり方をそのまま持ち込むと「1/3」しかできない、進まない、ということに直面しました。仕事を頼む方からすれば「では、ギャラも1/3にしてね」と言いたくなります。それ以来、結果としては日本と同じ内容を教えるけれど、教え方を変える(違う方法、アプローチなど)ようになりました。あくまでも「通訳と通して行う研修のやり方」の研究は、この時から始まりました。幸いなことに、私がいた頃の東京ディズニーランドの開業前後の教育はアメリカ人のトレーナーが通訳を通して教えてくれました。考えて見れば、自分自身が外国人に通訳を通して指導してもらっていた経験が役に立ったのです。しかし、やってみると日本で行う研修の約3倍の準備が必要になることがわかりました。できるだけ講師の話を減らして伝えるには、ビデオや写真など視聴覚ツールを多く用意しなければなりません。(中国人が吸収しやすいツールの選択)(ビデオを見て感想を発表してます)研修内容に合うものを探したり撮影しに行くのには相当な労力を要します。だいたい1日研修の内容を準備するのに3日くらいはかかる計算です。すると、結果としてはコストパフォーマンスは現地価格に近付くことになります。日本式のおもてなしやサービスを外国、あるいは外国人に伝えて、身につけてもらうための大前提は「教え方を変えることができるかどうか?」なのです。つまり、教え方のローカルフィットです。(これができる人が少ない)なんでもかんでも中国人のせいにするのではなくて(中国人に限らず、、、)教え方を再点検してみましょう!レジャ研斉藤

2012/07/28

コメント(0)

-

おもてなしをローカルフィットさせるスキルとは?

おもてなしをローカルフィットさせる技術先日、「日本流のおもてなしサービスマインドを育成します!」という勢いある企業の方と会いました。聞けば中国で教育研修事業を拡大していきたいので、協力できないか?ということでした。結論から言えば、考え方の相違が大きくて、まだご一緒できる時期ではないなと思いました。そもそも「おもてなし」とは何か?明確に答えられるのだろうか?それがあやふやではやっぱり伝われないもの。そういう私自身、かつては中国人の接客サービスを見るために「ひどいな」と思っていた時期があります。売店では、座ったままで接客するのは序の口で、そのままカップ麺を食べてたり、電話しながら接客したり、、、。それだけを切り取ってみれば「日本の接客の方が素晴らしい!」ということです。しかし、2003年くらいになると現地の店舗や施設でOJTをするようになってきて、「ひどい見える接客には理由がある」ことに気づくようになります。それは店の後ろに休憩室もなければ事務所もない。ショッピングモールでも、従業員用の休憩室とか完備されていないところばかり。おまけに朝の8:00から夜の8:00まで12時間勤務で交代要員はいない。(だから現場で食事するしかない。私用電話もOKとなる)ユニフォームもシャツ一枚だけ会社から支給されて、あとは自宅で洗濯。休日は月に2~4日間、、、という環境なのです。街中で見かける多くの店員はそんな状況で働いているということに気づいてくると、単純に日本のおもてなしがどうのこうの、、、なぁーんて比較してる場合じゃないとわかります。ましてや日本流をそのまま持ち込むなどできるはずもありません。そもそも、人材教育(特に研修)はそれ単体ではほとんど効果ありません。人事制度や給与体系、労働環境との連動性がなければ単なる「イベント」でしかないのです。日本の多くの従業員の接客サービスが素晴らしいのは、その人事制度、給与体系、それに労働環境があるからです。それはもう中国とは比較にならないくらいに素晴らしいものです。90分経過すると交代要員が来て、エアコンの効いた部屋室で休憩する。労働時間が7時間30分を超えたら残業代が付く、、、とか。ユニフォームは会社が用意してくれるし、場合によっては靴も。さらにクリーニングもしてくれる、、、というよに世界最高の待遇が整っています。給与も、本部にいる同年代の大卒社員とたいして変わらない。(せいぜい80%はもらえる)(中国ならせいぜい1/3とか1/4くらい)逆に、中国でこれと同じ環境を全て与えるとどうなるのか?実は、すぐに日本と同じレベルになります。場合によっては、語学力が高い分良い接客ができるので、日本を超えることも十分に可能なのです。おもてなしを輸出する場合、まず取り組まなければならないことは、こうした環境の違いを把握することです。そして、その環境下で必要な接客サービスを考えて、教育カリキュラムを設計するべきです。いきなり教育研修をしても意味がないのです。メーカーの商品は、どんどんローカルフィットが進んでいます。現地の風習に合わせた機能を搭載して、より便利に使いやすくするわけです。(逆に余分な機能は捨てます)接客サービスも同じで、現地の客に合った接客とそれを実現するために最低限必要なスタッフの労働環境を整えながら、、、ローカルフィットさせていくのです。そして、それを実践していくには、オフィスにいないで街に出て視察しなければなりません。パソコンの中には答えは入ってないですから。(なんとかビジネススクールにもない)そんな話をしました。===現在、執筆中の小冊子より一部抜粋しました。===↓ポッドキャストを追加しました。おもてなしをローカルフィットさせるスキルとは?

2012/07/24

コメント(0)

-

会社を大きくするか?経営者を増やすか?

かつて研修に通っていた頃、よく芸能事務所の人と一緒になりました。芸能界の関係者も私たちと同じような研修を受ける、ということに驚きました。それで段々仲良くなると理由を教えてくれました。「売れるタレントを探すより、タレント一人前に育ててくれるマネージャーが大事で、タレントを探すよりも難しい。だから育成するために色々勉強してるんです。そこに手を抜いたら潰れるんですよ」とのことでした。「結局、タレントが売れるも生き残れるもマネージャーがしっかり教育してくれるかどうか?にかかっているんです。だから本当に難しいのは、タレントのスカウトではなくてマネージャーの採用です」これは深いなと思いました。企業でも同じで、優秀な人を採用するのも大事だけど、育成できる人がさらに大事です。(スポーツ選手も同じでしょう)同じ研修に参加していた長野県の経営者は、「私たちは大企業にはならない。その必要がないからだ。その代わり、多くの経営者を育てたい」ということで、その時に、すでに150人の社員を独立させて経営者にしていました。(半分出資して独立支援を行ってました)(肝心のその方の本社は30人とのこと)社員を経営者にするノウハウが財産だ、とのことでした。その後、調べてみると美容業界や飲食業界は、こうした制度や仕組の企業が多いことに気がつきました。スケールはまったく小さいけれど、現在、私がやりたいことの原型はこの時に教わりました。自分と同じ職場で働いたメンバーがそれぞれの分野で活躍できるか?独立して食べて行けるかどうか?少なくとも将来に大いに役立つ仕事とチャンスが提供できれば、、、と考えました。幸い、多くのメンバーがそれぞれの分野で活躍できているので、うれしい限りです。上海の場合は、中国進出10年を節目として育ったメンバーに出資する、、、同時に人脈(クライアント)も共有、、、という形式で支援しています。また、日本では何しろ本を書かせて出版して独立する、、、ということで成功したこともあります。これからも一緒に働くメンバーがいずれそれぞれの得意な道で独立できるような支援をしていきたいと思います。===先日、その芸能事務所の方がテレビに出ていて走馬灯のように思い出しました。

2012/07/17

コメント(0)

-

アントニオ猪木が上海で格闘技イベントに参加

アントニオ猪木in 上海です。こちらの格闘技団体と何やら興業が始まるようです。気になったので、ファンミーティング?に参加してみました。会場に来ていろいろと情報収集してみて驚いたことは3つ。まずは、中国にもファンがいること。日本のプロレスや格闘技のファンクラブみたいのが、各地方にもあるらしい。そして、過去のビデオなども十分に研究していて、「猪木vsボブ・バックランドはよかった」という通なお方もいるほどです。2つめは、その人たちが馴れ馴れしいこと(笑)。「あのぉー、一緒に写真、、、お願いします」という日本的なお願いではなく、「ねぇ猪木、一緒に写真撮ろうよ」ってな感じです。3つめは、ボブ・サップがいいやつだったこと。とにかくファンサービスの精神は素晴らしかった。赤ちゃんを抱っこして撮ってください、などの無理難題?にも笑顔で応える。(もちろん、赤ちゃんは号泣!)最初と最後は、もちろん「いち、にのさん、ダァー!」でした。(いー、あー、さん、ダァーでした:笑)残念だったことは、闘魂ビンタがなかったこと。10連発くらいやってもらおうと思っていたのに、、、。いずれにしろ、中国でどんな試合が展開されていくのか?楽しみです。(どのくらい続くのか?も:笑)

2012/07/08

コメント(0)

-

海外に働く(駐在する)日本人の教訓

およそ一年前、ブログを通じて出会った青年がいます。「そのうちに中国に駐在になるかもしれない」と予想して、ならば「準備しなければ」ということで、インターネットで中国に関わるビジネスをしている人々とコンタクトして実際に会って話を聞いて学習しているという、とてもモチベーションが高い人でした。案の定、1年後に上海の郊外に駐在になりました。それで久しぶりに再会すると、たった一年で中国語が話せるようになっていました。そして、現地で彼の歓迎会に参加した時のこと。あいさつ代わりに二胡を弾き始めたのです。しかも、、、うまい!もちろん現地の従業員は「うわー凄い!」と割れんばかりの拍手でした。(その後、最初から現地スタッフたちの尊敬を集めてます)のちに話を聞くと、この一年間の準備をどうするか?色んな人々の話を聞いて自分なりに考えた結論は現地の文化を勉強しよう、というもので、二胡を始めることにしたそうです。そして、先生にお願いして、中国語で指導してもらったのです。一石二鳥とはこのことでしょう。二胡の腕も中国語も相当なもので、人間やる気になればたった一年間でこんなにできるんだ、とため息が出ました。現実には、二胡と中国語を毎日1時間ずつ練習したのことです。「行けばなんとかなる!」くらいの心構えで進出してくる人、企業が多い中で、(実際にはどうにもならないが)こういう人に会うと、日本の若者も凄いじゃないか!と、うれしい気持ちになりました。こういう人たちが進出すれば、現地でうまく行く確率は飛躍的に高くなるでしょうね。「準備した人には適わない」ですな。

2012/07/04

コメント(0)

-

これからの企業戦略の中心は人事と組織

先日、2000年に中国に通い出した頃の写真データを整理していると、その荷物の多さに驚きました。ノートPC、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディスクマン(電子辞書)、ゲーム機、録音用MDウォークマン、変圧器、、、などでそれらだけで重さは10kg近くなりました。合計金額は約40~50万円くらいでしょうか。先日、上海の出張で一緒になった上野くんの荷物を見てみると、ipad、それにスマートフォン、、、だけ(汗)。合計で1kgにも満たないのです。合計金額は、約10万円くらい。ビデオも写真も録音もゲームも、ipadかスマホでOK!のとことでした。また、独身の彼の自宅にあるのは、23インチの一体型のPCで、地デジ対応で録画もDVD作成も書類作成も、、、これ一台。それだけ。テレビも電話もFAXもラジオもCDプレーヤーもDVDプレーヤーも、、、なし。これらは全てPCでできてしまう。いやー便利になったもんだ!と改めて実感しました。スマホやタブレットの多機能化のお陰で、持ち歩くアイテムはどんどん減ります。同時にメーカーの売上も減るでしょう。性能はどんどん向上して、より軽くなり、値段は安くなる。さらに機能が合体して、不要化する商品が発生していく、、、。これは非常に厳しいビジネスだなと。さらに海外のライバルメーカーとの競争にさらされるし、、、家電メーカーは本当に大変だなと思います。世の中の変化が速いとは言うものの、これほど劇的に変化するのは、やはり家電業界の厳しさを物語っていると思います。今までは、競合がどんどん参戦して来た家電業界で防戦一方に立たされていたけど、これからは、美容家電や医療機器、さらに航空宇宙産業への進出など、各社が色んな方針を打ち出しています。高度な技術を持って高付加価値が必要な他の産業に出て行こうというわけです。これは大いに期待したいと思います。===同時に、SONYの「クリエ」やパナソニックの「D-snap」など、10年以上も前にかなり進んだ商品があったのに、、、と悔やまれます。(現在の商品の原型と言えるほどのものだった)ユーザーの声を先取りしたような画期的な商品は結構あったのです。(技術も商品もあった)そう考えると、つくづく「組織」というのは恐ろしいものです。人材の能力を活かすも殺すも組織次第で、商品に対して妥協しない日系企業も、こと組織は妥協としがらみだらけ、、、つまり「苦手」なのです。しかし、これからは「苦手の克服」に取り組まなければならない。というのは、戦時中の陸海軍の時から何も変わっていないと思うからです。(人事と組織論)70年代に一度チャンスがありました。石油ショックです。これがきっかけで、組織体制、人事制度の見直しが始まったけど、結局その後、すぐにバブル経済に突入して、「このままで行ける」となり、人事改革、組織改革のタイミングを逃してしまったわけです。90年代以降は、いよいよやるのか?と思いきや、「コーチング」とか「リストラ」などの部分的な考え方を輸入してしまいました。(各企業がこれ幸いと飛びついた)だから、根本的には組織改革、人事改革は苦手な人ばかり。(経営者も幹部も)私たちのような運営コンサルとしていると、本当に実感できます。マーケティングや財務、営業などのプロはいても、人事系のプロは滅多にお目にかかることはありません。しかし、ここから先はいよいよ人事と組織(の改革)は避けて通れない瀬戸際に来ていると思います。それができなければ、マーケティングも商品企画開発も営業も、、、効果は発揮されないで終わるでしょう。つまり、企業の行く先を左右する戦略の中心は人事(雇用、組織改革、教育など)になると考えます。、、、ということで、来週は、上海で「マーケティング&戦略勉強会」で講演をしてきます!

2012/07/03

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 嫌な仕事の片付け方

- (2025-11-17 08:39:50)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 限定イヤープレート付🎄Disney SWEET…

- (2025-11-17 06:41:29)

-