読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」 20

読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」 15

読書案内「BookCoverChallenge」2020・05 16

読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて 5

映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督 6

[映画「シネリーブル神戸」でお昼寝] カテゴリの記事

全90件 (90件中 51-90件目)

-

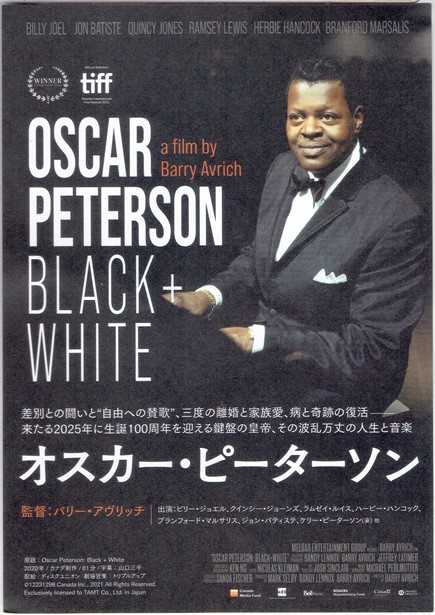

バリー・アブリッチ「オスカー・ピーターソン」シネリーブル神戸no225

バリー・アブリッチ「オスカー・ピーターソン」シネリーブル神戸 今日は金曜日、待っていた「オスカー・ピーターソン」の初日でした。「ドキュメンタリーらしいけど、オスカー・ピーターソン、多分、音楽がなつかしいて、ええと思うんやけど、行く?」「うん、行く、行く。」 というわけで、二つ返事で同伴鑑賞でした(笑)。バリー・アブリッチ監督の「オスカー・ピーターソン」、英語だと「Oscar Peterson Black + White」で、「Black + White」が、ピアノのことだというのはいうまでもないのですが、見終えてみると「黒人」と「白人」、アメリカ社会の人種差別をあらわしているということが、この映画の、とても大切なポイントだということを、静かに納得する作品でした。 2025年が70年代によく聴いていた、ジャズ・ピアニスト、オスカー・ピーターソンの生誕100年だそうで、映画は、そのお祝いのコンサートの始まりから終わりまでという構成だったと思いますが、何はともあれ、スクリーンに映し出される、黒鍵と白鍵の上をなぞるように動きながら、その手の動きが見えているからこそ、よけいに信じられない音の響きにおどろきながら、音楽に聞き惚れながら、二本の腕と「指」に見とれる! あっという間の80分でした。「すごかったな。」「うん、すごかったわ。自由への賛歌もすごくよかって、涙も出たけど、脳梗塞になってから、もう一回、弾けるようになったのがすごいよねえ。」「うん、ずっと、すごかった。お父さんそっくりで、デカい娘さんも、ケリーっていう奥さんもすごかったなあ。」 ホント、何もいうことはありません。拍手!でした。 二人で納得してシネリーブルのエスカレーターで1階に上がり、外にを出ると海の方から花火の音がして、暗くなった空に火輪が広がりました。「あっ!花火やん、行こ!行こ!」 あとを追いかけながらスマホ写真を撮りましたが、一枚もピントが合っていませんでした(笑)。まあ、とりあえず、1枚だけ貼っておきますね(笑)監督 バリー・アブリッチ撮影 ケン・ヌ編集 ニコラス・クレイマン音楽監修 マイケル・パールマッターキャストビリー・ジョエルジョン・バティステクインシー・ジョーンズラムゼイ・ルイスハービー・ハンコックブランフォード・マルサリスケリー・ピーターソンデイブ・ヤング2020年・81分・G・カナダ原題「Oscar Peterson Black + White」2024・02・16・no022・シネリーブル神戸no225

2024.02.18

コメント(0)

-

三島有紀子「一月の声に歓びを刻め」シネリーブル神戸no223

三島有紀子「一月の声に歓びを刻め」シネリーブル神戸 久しぶりの日本映画です。まったくの偶然ですが、自宅にいた午前中、「安克昌の臨床作法」という雑誌、「心の傷をいやすということ」という映画で評判(?)になった、今は亡き、あの、安克昌を追悼した雑誌ですが、その中にある、彼とか、彼の友人の医療関係者のPTSD=心的外傷に取り組む話を読んでいて、医者というか治療者という人たちの、患者に対する立ち方に目を瞠るような気分を引きずるようにやってきて、見たのがこの映画でした。 三島有希子監督の「一月の声に歓びを刻め」です。別に狙ってきたわけではありませんが、見終えて、あまりのことに絶句! でした。 映画は暗い雪の道をカンテラをぶら下げて、なんとかかんとか歩いていく老人の姿で始まり、寒々とした湖畔で胴間声を張り上げる老人の姿で終わりますが、実は三つのストーリーから構成されているオムニバス形式でした。一つ目は性的暴力の被害者であった娘れいこの死の責任を引きずる老父マキ、二つ目は母の事故死の現場を恐れる娘、海、、そして、三つ目は自らの性的な暴力の被害体験に苦しむれいこ、それぞれ、いってしまえばPTSDを抱える登場人物たちの、いわば「生きることの苦しみ」を真摯に描いた作品でした。一つ目と三つ目に同じれいこという名前が登場しますが、直接の関係はありません。ただ、「苦しみ」の共鳴、心の声のつながりを意図、あるいは希求してのことかなというおもんばかりは成り立ちます。映し出される風景は、それぞれ美しく、登場するのは哀しい人たちです。それぞれのエピソードも悪くありません。にもかかわらず、見終えた感想はなんだかなあ・・・ でした。 80歳をこえているはずのカルーセル麻紀さんが、なんだか可哀そうでしたね。彼が雪道をよろめきながら歩き、湖畔で転げまわるようにして、濁声で叫ぶという熱演だったのですが、その声が映画に響いてこないんですよね。 帰ってきて、映画が監督自身の体験に根差して作られているらしいことを知って驚きました。昨秋の芥川賞でも、作家自身の苛酷な体験に根差した作品が評価されていましたが、その作品も、ボクには登場人物が可哀そうなだけで、小説としてはなんだかなあ・・・ だったわけで、なんだかよくわかりませんね。 なにはともあれ、この映画、ボクにはハズレでしたが、世評がどうなるのか、チョット興味がないわけではありませんね(笑)。監督・脚本 三島有紀子撮影 山村卓也 米倉伸編集 加藤ひとみ音楽 田中拓人キャストカルーセル麻紀(マキ)松本妃代(海)哀川翔(誠 海の父)前田敦子(れいこ)坂東龍汰(トト・モレッティ)片岡礼子(美砂子)宇野祥平(正夫)原田龍二(龍)長田詩音(さら)とよた真帆(真歩)2024年・118分・G・日本2024・02・13・no020・シネリーブル神戸no223

2024.02.14

コメント(0)

-

ビクトル・エリセ「エル・スール」シネリーブル神戸no219

ビクトル・エリセ「エル・スール」シネリーブル神戸 ビクトル・エリセ特別上映会の2本目は「エル・スール」、「南へ」でした。数年前に元町映画館がやってくれた時に見損なっていたこともあって、どうしても見たい作品になっていました。 入場に際して配られた絵葉書でじっとこちらを見つめているのが主人公の少女エストレーリャです。彼女の「南へ」の旅立ちのシーンの、期待に満ちた美しい表情に見とれていると映画は終わりました。納得ですね(笑)。なにもいうことことはありません(笑)、そんな感じでした。 帰ってきて、スペインの地図を見ました。「カモメの家」と、物語の舞台にその名を冠したカモメの風向計が、どんなに風が吹いても「南」をさし続けている。 という、謎というか、暗示的なラストシーンのナレーションが耳から離れないのですね。ところが、イベリア半島の「北」と「南」というイメージがボクのような極東の島国の人間には全く浮かばないのです。 地図の地名を確かめながら、思い浮かぶのはドン・キホーテとか、スペイン市民戦争、ピカソのゲルニカ、・・・でも、まあ、この方向でこの映画の背景にあるものを考えるには、今のところ勉強が足りませんね。 なにはともあれ、苦悩する父と娘のお話として見ていて、充分、納得しました。 秘密に閉ざされた父が、不思議な霊感をもたらすペンダントのような振り子を15歳の少女エストレーリャの枕許に残して、カモメの家から出て行ってしまった朝から映画は始まりました。 アグスティーン! 父を探す母の声を階下に聞きながら、暗い部屋で目覚めた娘は、枕許の振り子を見つめ、父が、もう帰ってこないことを確信したようです。 で、娘の脳裏に浮かぶ美しい思い出がスクリーンに広がります。とりわけ印象深いシーンは、「振り子」の霊感の思い出でした。海に面した、荒涼とした丘の上に水脈を見つけ出す父と娘の儀式のシーンを見ながら、この作品を見るのが初めてではないことに気付きましたが、それが、いつ、どんなふうにしてだったのか、ひょっとしたら予告編か何かで見たシーンがかぶっているのか、わからないままスクリーンに見とれていました。 エストレーリャが、まだ小学生だったころです。自分の部屋のベッドに寝ていると、いつも、天井から足音が聞こえてくる屋根裏部屋に忍び込んで、大好きな父に秘密があることに気付きます。「お父さんには、何か秘密がある。」 子どもから大人になる儀式を終える年ごろになったエストレーリャの眼差しに、父の秘密、父と母との秘密、父ともう一人の女性との秘密、父とおじいちゃんとの秘密、秘密の山は少しづつ姿、形、その輪郭をあらわし始めめるのですが、そんな、ある朝、秘密を残したまま、父は消えてしまいます。残されたのは自らを撃ち抜いた遺体とあの振り子だけです。 ひとりの人間と世界の、夫と妻の、そして父と娘の、なんとも、かなしい別れですが、娘はもちろんのこと、ひょっとすると妻も予感していたのではないかと感じさせる何かが、それが何であるかということはわかりませんが、この映画の奥にはあるようです。見ているボクには、それが、あの振り子の秘密とかかわるのではないかという予感だけです。 謎だけ残して映画は終わります。なんともいえない、哀しい作品なのですが、ひょっとしたら「希望」に通じるかもしれないという、ほとんど根拠のない後味に、思わず、拍手!でした。 南へ旅立つ娘を、あの魔法の振り子はどんな水脈に連れてゆくのでしょうね。あの時の父の言葉に従って、呼吸を整て、瞳をとじれば、そこに秘密の水脈が・・・。 余談ですが、映画としては最後まで作り切れなかった原作の中でエストレーリャは弟と会うのだそうです。それでどうなるのかまで知りませんが、この作品では一度も描かれなかった「南」の風景は見てみたかった気がしますね(笑)。 監督・脚本 ビクトル・エリセ原作 アデライダ・ガルシア・モラレス撮影 ホセ・ルイス・アルカイネ美術 アントニオ・ベリソン音楽 グラナドス モーリス・ラベル シューベルトキャストオメロ・アントヌッティ(アグスティン・アレーナス 父)ソンソレス・アラングーレン(8歳のエストレーリャ)イシアル・ボジャイン(15歳のエストレーリャ)ローラ・カルドナ(フリア 母)ラファエラ・アパリシオ(ミラグロス 父の乳母)ヘルマイネ・モンテーロ(ロサリオ夫人 祖母)オーロール・クレマン(イレーネ・リオス/ラウラ 女優)マリア・カーロ(カシルダ家政婦)フランシスコ・メリーノ(イレーネ・リオスの共演者)ホセ・ビボ(グランドホテルのバーテンダー)1983年・95分・G・スペイン・フランス合作原題「El Sur」1985年10月12日(日本初公開)2024・02・02・no015 ・シネリーブル神戸no219

2024.02.12

コメント(0)

-

ビクトル・エリセ「ミツバチのささやき」シネリーブル神戸no218

ビクトル・エリセ「ミツバチのささやき」シネリーブル神戸 ビクトル・エリセ、1940年生まれのスペインの監督です。84歳ですね。1973年に「ミツバチのささやき」で登場した方ですが、その彼が31年ぶりに新作映画を撮ったということが評判になっています。新作の題名は「瞳をとじて」だそうですが、その公開を記念してビクトルエリセ特別上映と題して「ミツバチのささやき」が上映されていて、続けて1983年の「エル・スール」も上映されるようです。これがそのチラシです。上の写真は、入場の際に頂いた絵葉書です。 以前も書きましたが、同じ映画をくりかえし見るという性分ではありません。しかし、この監督は違いますね。実は5年ほど前に元町映画館で見ました。70年代の半ば、まだ20代だったころ見たという記憶だけはあったのですが、まあ、あてにはなりません。それが二度目か、ひょっとしたら三度目の鑑賞でした。 で、63歳を過ぎるころから映画館をウロウロし始めて7年ほどたちますが、その間に見た500本ほどの作品の中で、ボクとしては珍しいことですがもう一度見たい映画!記憶に残る1本! の地位を獲得しているのが、この「ミツバチのささやき」です。 で、特別上映会の初日に駆け付けました。以前見たときに、ボクの意識の中にあったのは「スペイン内戦とビクトル・エリセ」 という構図でした。この映画が撮られた1973年というのは独裁者フランコがまだ存命のころです。だから、まあ、そんなに追いかけて読んだわけではありませんが、この映画に対する批評をなぞりながら見た気がします。 で、今回は、とにかくボンヤリ見よう・・・ と思ってやって来ました。 始まりました。村にやって来た映画を見る子供たちの中に、あのアナちゃんがいます。スクリーンにあらわれる怪物、丘の上から眺める草原の向うにある小屋、ズット向こうまで続いている線路、レールの響き、遠くに見えたと思ったら、あっという間に近づいてくる機関車、小学校の教室、床に倒れているいるおねーちゃんのイサベル。「そうだ、あっこに一人で行ってみよう!」 お腹を空かせて隠れているおじさん、おじさんの手の中に消えた懐中時計から聞こえてくるオルゴールの音色。「そのオルゴール、どうしてお父さんが持っているの????」「あの、おじさんのところに行ってみなっくちゃ。」 アナちゃんの瞳の奥に広がっていく「おどろき」や「ふあん」や「よろこび」の中に、69歳という年齢を忘れて入っておいでと映画は語っていました。ドキドキしました。「これは、すごいで、見といたほうがええ思うで。」「あの子供たちのおる大きな家と大人たちって、ホラー映画みたいやったわ。おねーちゃん、ホントに死んだんや思ってドキドキしたわ。そんなことが起こりそうな雰囲気やんか。」「えっ?」「だから、子ども相手してるのに上からというか、誰もしゃがまへんやん。毒キノコやいうて踏みつぶすし。」 あとから見に行ったチッチキ夫人の感想でした。ナルホド! ですね。あの子どもたちは二人ボッチなんですね。 あの日、スクリーンに何度も映し出される、あの、美しくも、広い広い世界で一人ぼっちになったアナちゃんは、あの小屋で不思議なおじさんと会ったんですね。 本当は生きていたおねーちゃんとは違って、血の塊だけ残していなくなった、あの、おじさん・・・。生まれて初めて、いなくなってしまうこと、よくわからなかった死んでしまうことの不安のなかをさまよっているアナちゃんを、あの、映画に出ていた怪物が救ってくれるんですね。 ずっと見開いていた瞳をようやく閉じて深い眠りつくアナちゃんに、老人は、やはり、ほっと胸をなでおろして映画は終わりました。拍手! 文句なしの傑作でした。どこかで上映してくれることがあれば、もう一度見たい作品です(笑)。 監督・原案 ビクトル・エリセ脚本 アンヘル・フェルナンデス=サントス ビクトル・エリセ撮影 ルイス・クアドラド美術 アドルフォ・コフィーニョ編集 パブロ・G・デル・アモ音楽 ルイス・デ・パブロキャストアナ・トレント(アナ)イサベル・テリェリア(イサベル)フェルナンド・フェルナン・ゴメス(父)テレサ・ギンペラ(母テレサ)ケティ・デ・ラ・カマラ(ミラグロス女中)ラリ・ソルデビリャ(教員)ミゲル・ピカソ(医者)ジュアン・マルガロ(逃亡者)エスタニス・ゴンザレス(警官)ホセ・ビリャサンテ(フランケンシュタイン)1973年・99分・G・スペイン原題「El espiritu de la colmena」2024・01・26・no012・シネリーブル神戸no218

2024.02.11

コメント(0)

-

コルム・バレード「コット、はじまりの夏」シネリーブル神戸no221

コルム・バレード「コット、はじまりの夏」シネリーブル神戸 明日から、プログラムが替わるというので、大慌てで見に行きました。コルム・バレードというアイルランドの若い監督の「コット、はじまりの夏」です。期待はアイルランドの風景と、少女の眼差しでした。大当たり! 何だかくじにでも当たったようなことをいっていますが、期待を大きくうわまわる圧倒的ともいうべき作品でした。主役の少女コット役のキャサリン・クリンチが評判のようですが、大型新人監督の登場ですね(笑) ただ、感想は難しいですね。実は、上に貼ったチラシの写真はラスト・シーン直前のシーン、自宅に帰った少女コットが駆けだしたシーンなのですが、見ている老人は「それで、コット、あんた、これからどうするの?」 と涙しながら心の中で問いかけていた時のシーンです。 彼女は、小学校3年生くらいの少女ですが、彼女が、この後、だから、ラストシーンは、ほぼ、予想がついていたのですが、その後ですね、「彼女はどうするのか?どうなるのか?」 と、もう、気が気じゃない気持ちになってしまった69歳の老人だったのでした。映画のなかの幼い登場人物に、何もしてやれないことを、まあ、こんなにハラハラさせていただいたのは、ひょっとしたら初めてかもしれませんね(笑)。 日本の映画業界の人たちは、この作品に「はじまりの夏」なんていう題名をお付けになっているのですが、元々の題名は「An Cailin Ciuin」、アイルランド語!ですが英語に直せば「The Quiet Girl」、「沈黙の少女」ですね。 お腹が空いても何も言えない家庭、姉たちも弟も両親もいるんですよ。それなのに、どこにも居場所がない暮らし。9歳の少女が何も云わず、涙も流さず、じっと、世界を見つめながら暮らす生活。想像できますか? 夏休みだからでしょうね、口減らしとしか思えない理由で、自宅からは遠く離れた親戚夫婦の家に預けられて、初めてであった、見ず知らずのおばさんに、生まれて初めて親切にされた夜、オネショをしてしまう9歳の少女ですよ。 その少女が、預けられた家で変わっていくんですよ。彼女を預かった夫婦も彼女と出会うことで悲しい隠し事から立ち直っていくんです。 無愛想なおじさんは黙っていることは悪いことじゃない。 とブッキラボウにいいながら、テーブルに一つビスケットを置いて行ってくれるんです。 床掃除を手伝う牛小屋、玉ねぎをむく台所、おじさんと座る夜の浜辺、おばさんが選んでくれた新しいオシャレな洋服、向こうに郵便受けのある美しい並木道のかけっこ。 で、彼女は牛の赤ちゃんにはお母さんの牛乳をあげて、人間が粉ミルクを飲めばいい! っていえるようになるんです。 でも、夏は終わるんです。別れが来るんです。最初に書いたラストシーンです。 見ているだけの老人は、少女が、あの、どんな干ばつのときも枯れない美しい井戸でがあることを祈りながら、涙を流すんです。 セリフはみんなアイルランド語のようでした。家や、木立、草原、そして言葉も、みんなアイルランド映画です。見たことを誰かに語りたくなる、出も語りながら涙がこぼれてしまうそんな作品でした。 偶然ですが、1月の末から「少女の眼差し」三連発! でした。後の二本はビクトル・エリセの「ミツバチのささやき」のアナとイサベル、「エル・スール」のエストレーリャですね。子どもの眼差しを、大人の勝手な解釈によって、あれこれいじらないで、静かに見入らせてくれる作品でした。 これからも、静かな映画をつくり続けてほしいと期待させる若い監督の出現です。出演者にも、監督にも、カメラマンにも、音楽の方にも、拍手!ですね(笑)。監督・脚本 コルム・バレード原作 クレア・キーガン「The Quiet Girl」(英題)撮影 ケイト・マッカラ美術 エマ・ロウニー衣装 ルイーズ・スタントン編集 ジョン・マーフィ音楽 スティーブン・レニックスキャストキャサリン・クリンチ(コット)キャリー・クロウリー(アイリン・キンセラ)アンドリュー・ベネット(ショーン・キンセラ)マイケル・パトリック(ダン)2022年・95分・G・アイルランド原題「An Cailin Ciuin」(アイルランド語)2024・02・08・no017 ・シネリーブル神戸no221追記 2024・02・09 感想では、まあ、涙もろい年寄りでしたが、実は、この作品にはかなりラジカルな「社会批判」が根底に据えられていると思いますね。ネグレクトとか、蔓延する貧困に対する理解ですね。この監督は、ただの叙情映像の人ではありません。そこが、実は、最近の若い監督にあきたらないボクが期待できるところだと感じた大きな理由の一つですね。

2024.02.09

コメント(0)

-

ジェシー・アイゼンバーグ「僕らの世界が交わるまで」シネリーブル神戸no220・SCCno17

ジェシー・アイゼンバーグ「僕らの世界が交わるまで」シネリーブル神戸 2024年、2回目のSSC、シマクマシネマクラブでしたが、見たのはジェシー・アイゼンバーグという、どんなお仕事なさっていた方なのかボクは知りませんがアメリカの期待の新人監督のデビュー作「僕らの世界が交わるまで」でした。 英語の題が「When You Finish Saving the World」ですから、まあ、「世界を救い終えたとき」くらいなのかなと思いますが、実に安上がりな「世界」というか、幼稚な「救済」というか、見ていてガッカリしました。 時々お出会いして、一緒にお勉強している二十歳前後の大学生の方たちが「世界観」、英語にすれば「view of the world」とか「world view」とかになりそうですが、その「世界観」という言葉を、例えば、「私の世界観では・・・」という感じで、かなり安直にお使いになって、チョットのけぞることが多いのですが、この作品を見終えたときに思い出したのは、彼女たちが口にする「世界観」という言葉で、若い、優秀な監督の「私の世界観では…」 という演説というか、レクチャーというかを聞き終えた印象で、やっぱり、チョット、のけぞりました(笑)。 主人公の一人、高校生のジギー君は、まあ、多分ですが、ユーチューブのようなメディアで自作のフォークソング(?)をうたって小遣いを稼いでいる少年で、もう一人の主人公、母親のエヴリンさんはDVの被害者を匿うシェルターを運営している活動家の女性という設定でした。 そのノーテンキな息子と、しっかり者の母親、蚊帳の外の父親との、まあ、ありがちな「母子」、あるいは「親子」のすれ違いの物語だったと思うのですが、背景に現代的な社会的現実が描かれているというのがミソなわけです。 息子の活躍するネット・メディにしろ、DVシェルターにしろ、同級生たちが話題にするマーシャル諸島の歴史にしろ、ああ、それから、フォークソングを歌っている息子に父親が口にするブルースを白人が歌うことへの批判にしろ、現代社会が直面している、あるいは、2020年という、今だからこその問題として、新しい認識が求められているリアルな話題なのですが見ていて、今一、引き込まれないのですね。 理由を考えると思い当たるのは、まあ、多分ですが、この監督とか、映画製作者にとっての、映画の中で語られている「社会問題」のとらえ方が、女子大生たちが口にする「世界観」という言葉のとらえ方に似ていると感じたからでしょうね。 いってしまえば、人間や世界のとらえ方が「図式」的だと感じさせてしまう展開だったわけなのですね。「おもしろかったですか?」「なんか、うすかったですね。」 何だか、老人二人の気はあったようですが、作品に乗り切れなかったの残念でしたね。なんでこうなるのでしょうね(笑)。監督・脚本 ジェシー・アイゼンバーグ撮影 ベンジャミン・ローブ美術 メレディス・リッピンコット衣装 ジョシュア・J・マーシュ編集 サラ・ショウ音楽 エミール・モッセリキャストジュリアン・ムーア(エヴリン・カッツ 母)フィン・ウルフハード(ジギー・カッツ 息子)アリーシャ・ボー(ライラ)ジェイ・O・サンダース(ロジャー)ビリー・ブリック(カイル)エレオノール・ヘンドリックス(アンジー)2022年・88分・G・アメリカ原題「When You Finish Saving the World」2024・02・05・no016・シネリーブル神戸no220・SCCno17

2024.02.07

コメント(0)

-

ウッディ・アレン「サン・セバスチャンへ、ようこそ」シネリーブル神戸no217

ウッディ・アレン「サン・セバスチャンへ、ようこそ」シネリーブル神戸 40年ほども昔に見た、まあ、内容は全く覚えていませんが、イメージだけはある「アニーホール」とか「ウディ・アレンの愛と死」とかの監督ウッディ・アレンも88歳だそうです。そのウッディ・アレンの新作が「サン・セバスチャンへ、ようこそ」です。サン・セバスチャンというのは映画祭で有名(?)なスペインのリゾートのようです。「ウッディ・アレンやし!」 そういう気分でやって来たシネリーブルでした。久々に、アホらしさを堪能して、納得!(笑) でした。 ハゲの小男リフキン教授(ウォーレス・ショーン)とグラマラスを絵にかいたような美女スー(ジーナ・ガーション)の夫婦という設定です。まあ、それだけで結末が予想できるようなものですが、予想通りの結末に笑うしかありません(笑)。 で、もう一つ笑えるのは、まあ、こっちの方がこの作品の肝だったと思いますが、リフキン教授は映画学の先生ということで、自らの不安や期待、まあ、いってしまえば妄想を好きな映画のシーンの夢として体験するシーンでした。88歳のウッディ・アレンの映画史回顧的妄想の表白ですね(笑)。 で、一番笑ったのは、美しい女医ジョー(エレナ・アナヤ)との、まあ、やっぱりそれはあり得ないね! としかいいようのない期待に胸を膨らませて歩いているシーンに、クロード・ルルーシュの「男と女」の、あの有名なテーマ、シャーララ♪シャラララ♪シャラララ♪ が聞こえてきたところですが、いやはや、なんとも、ようやりますね(笑) 帰ってきて、調べてわかりましたが、引用されていたのはこんな映画の、まあ、ボクでもアレだ! とわかる有名なシーンばかりです。「市民ケーン」(オーソン・ウェルズ)・「8 1/2」(フェデリコ・フェリーニ)・「突然炎のごとく」(フランソワ・トリュフォー)・「男と女」(クロード・ルルーシュ)・「勝手にしやがれ」(ジャン=リュック・ゴダール)・「仮面ペルソナ」(イングマール・ベルイマン)・「野いちご」(イングマール・ベルイマン)・「皆殺しの天使」(ルイス・ブニュエル)・「第七の封印」(イングマール・ベルイマン) こうして並べてみると、そこそこ見たことがあることに我ながら感心しましたが、映画を見ていてすぐに分かったのがフェリーニの「8 1/2」の存在感あふれる女性たちのシーンだったことに、まあ、我ながら笑いました(笑)。 映画、映画とたいそうに騒ぎながら(騒いでませんけど)の映画館徘徊ですが、覚えているのは奇怪ともいうべき女性たちの デ、デ、デーン としたシーン なんですよね(笑)。 なにはともあれ、まあ、いろいろあった方ですが、お元気そうなウディ・アレンさんに拍手!でした(笑)。監督・脚本 ウッディ・アレン撮影 ビットリオ・ストラーロ美術 アライン・バイネ衣装 ソニア・グランデ編集 アリサ・レプセルター音楽 ステファーヌ・レンブルキャストウォーレス・ショーン(モート・リフキン大学教授・作家)ジーナ・ガーション(スー妻)ルイ・ガレル(フィリップ映画監督)エレナ・アナヤ(ドクター・ジョー・ロハス)セルジ・ロペス(パコ)クリストフ・ワルツ(死神)2020年・88分・G・スペイン・アメリカ・イタリア合作原題「Rifkin's Festival」2024・01・26・no010 ・シネリーブル神戸no217

2024.01.29

コメント(0)

-

マーク・ウィルキンス「ニューヨーク・オールド・アパートメント」シネリーブル神戸no216

マーク・ウィルキンス「ニューヨーク・オールド・アパートメント」シネリーブル神戸 今年も、ボツボツ、当てずっぽうで映画館に通い始めました(笑)。今日はマーク・ウィルキンスという、なんとスイスの監督の「ニューヨーク・オールド・アパートメント」という作品でした。 南米のペルーから、不法入国でアメリカにやってきた母と双子の息子の家族の物語でした。見るからにうらぶれたアパートの1室に立ち入り禁止のビラが貼られていて、そこに、一人は明らかに南米系の面立ちの女性で、もう一人は白人の、それぞれ中年の女性が忍び込んで、室内を物色しているシーンから映画は始まりました。「早くしな!」 白人の女性がせかす声を聞きながら、ゴミの山のような生活用品の名から美しい女性のポートレイトを見つけて見っています。 南米系の女性はラファエラ、写真の美女はクロアチアから来たというクリスティン、白人の女性はラファエラが買い物をする食料品店の女将です。二人の息子の行方を心配するラファエラの心労を察して、付き添ってやってきたいい人です。 二人は、行方が知れなくなったティトとポールという双子の息子の消息の手がかり探しに、不法滞在がバレて住めなくなったアパートにやってきているようです。 国民総背番号制というのでしょうか、銀行預金から各種免許証、戸籍、まあよくわかりませんが、そういったあれこれを一つのIDカードとして、国民に持たせると便利だという考え方が、ポイントあげるからという子供だましの誘いでひろめられている国が、東洋のどこかにありますが、その1枚のカードを失うと、ただの「人間」としての居場所を失うということは説明されません。 この映画だって、海の向こうのペルーとかクロアチアとかアメリカの話で、われわれの国とは関係ありません、われわれの国は平和でよかったですね、というふうに見るように思いこまされているわけですが、本当に関係ないのでしょうかね。映画の中で「好きな動物は?」と問いかけ合うシーンがありましたが、「ペッ!とだれかれなしに唾を吐くラマが好き!」 とクリスティンだったかが答えるのを聞いて、ハッとしましたね。 映画のラストに、本国ペルーに強制送還された少年二人から、母親に電話があって、母親はホッとします。元気な二人は、彼らのことを透明人間=そこにいない人扱いする 街であるニューヨークに戻る意思を伝えて意気軒昂です。 で、そこから、元気な少年二人の新たな物語の始まりを予感させて映画は終わります。 少年たちやその母も、クロアチアから来たクリスティンも、いま、生きている姿が真摯に描かれていて後味がいい作品になっています。しかし、例えばクリスティンがナイフをふるうことでしか存在を証明できなかったように、たとえ、ニューヨークに戻ったとしても、ティトにもポールにも背番号は与えられないだろうということが心に残った作品でした。 ニューヨーク、あるいは、アメリカ、イヤ、本当は、世界中がそうであるに違いない現代社会の真相を、生きている人間に対する穏やかで温かい視点で描こうとした監督、マーク・ウィルキンスに拍手!でした。 監督 マーク・ウィルキンス製作 ジョエル・ジェント原作 アーノン・グランバーグ「De heilige Antonio」脚本 ラ二=レイン・フェルタム撮影 ブラク・トゥラン編集 ジャン・アルデレッグ音楽 バルツ・バッハマン ブレント・アーノルドキャストマルチェロ・デュラン(ティト 双子の兄弟)アドリアーノ・デュラン(ポール 双子の兄弟)マガリ・ソリエル(ラファエラ 母)タラ・サラー(クリスティン)サイモン・ケザー(サイモン)2020年・97分・PG12・スイス原題「The Saint of the Impossible」2024・01・16・no005・シネリーブル神戸no216

2024.01.24

コメント(0)

-

ベキル・ビュルビュル「葬送のカーネーション」シネリーブル神戸no216

ベキル・ビュルビュル「葬送のカーネーション」シネリーブル神戸 今日は1月21日の日曜日です。その上、神戸では再開したルミナリエの最中です。電飾会場はシネリーブルのすぐ南の通りです。人混みに出るのが億劫で、昨日から躊躇しつづけて、部屋でゴソゴソしていたのですが、「家の中でパソコンばっかりいじってないで、どこかに行きなさい!」という、同居人の一喝で出かけてきて正解でした(笑)。 見たのはベキル・ビュルビュルというトルコの監督の「葬送のカーネーション」という作品でした。老人と少女が棺桶を引きずって旅をする映画でした。 見終えて、しばらく動けませんでした。 とにかく、「これはスゴイ!」 と震えるような思いで座っていることは確かなのですが、いったい、なにに揺さぶられているのかわからないのです。 映画館の近所でやっていたルミナリエの美しい電飾にも気もそぞろで、元町駅から電車に乗って、その電車の中で、身寄りのない孫娘を、なんだか不機嫌に、あそこまで連れて来たんです。あんな荷物を引きずって。で、あの老人は、なんで、あそこまで連れてきた孫娘を置き去りにして金網を越えてしまったのか? という問いが降りかかってきました。 垂水駅で電車をおりて、原付に乗って、寒い街中に出て、一人で走り出して、突如、涙が止まらなくなりました。 そうなんです。あの金網というか、鉄条網の向うに、あの子を連れて行くわけにはいかないんですよね。なにがわかったというわけではないのです。金網にしがみついて「オジーちゃん!」 って、後ろで孫娘が叫んでいるんです。それはわかるんです。でも、もう、そこからは一人で行くしかないんだよな。 で、ボクのなかでは、ただ、あの後姿が浮かんできて、昂っていた気持ちが崩れていくような不思議な感じなのです。なんで、原付に乗りながら涙が止まらないのか・・・・。 ヘルメットがフルフェイスですから、拭うこともできないのに、次から次から湧いてくるんです。「そうだよな、そうするしかないよな。」 まあ、ことばにすれば、そういうことです。すごい映画でした。拍手!監督・脚本 ベキル・ビュルビュル脚本 ビュシュラ・ビュルビュル 撮影 バルシュ・アイゲン美術 オスマン・チャンクルル編集 エレン・サブリ・オズテュルク ベキル・ビュルビュルシャム・ゼイダン(ハリメ 孫)デミル・パルスジャン(ムサ 老人)バハドゥル・エフェタシン・ラーレイート・エゲ・ヤザールセルチュク・シムシェックフラート・カイマックエミネ・チフチセルカン・ビルギ2022年・103分・G・トルコ・ベルギー合作原題「Cloves & Carnations」2024・01・21・no006・シネリーブル神戸no216

2024.01.23

コメント(0)

-

エスティバリス・ウレソラ・ソラグレン「ミツバチと私」シネリーブル神戸no215・SCCno16

エスティバリス・ウレソラ・ソラグレン「ミツバチと私」シネリーブル神戸 2024年のSCC=シマクマ・シネマクラブ第1回例会はエスティバリス・ウレソラ・ソラグレンという性別はわかりませんが、スペインの若い監督の「ミツバチと私」でした。作品を選んだのはシマクマ君です。題名とチラシの写真から「ミツバチのささやきEl espíritu de la colmena」という、あの傑作が思い浮かんでの選択でしたが、なかなか印象的な作品でした。 ただの連想ですがビクトル・エリセの「ミツバチのささやき」は直訳すれば「巣箱の精霊」で、この映画の原題「20.000 especies de abejas」は「2万種のミツバチ」となりそうですが、この作品の場合の「種」は「生きもの」の「種」というか、「命」というかのニュアンスだったようです。 始まってしばらくして、チラシの写真の子どもがおしっこをするシーンがあって、「えっ?男の子なの?」 とようやく気付づきました。 要するに、ボクはここまでスクリーンに登場して「ココ」と呼ばれている主人公を「女の子」だと思って見ていたのですが、「男の子」だったのですね。と、まあ、納得したわけなのですが、「そんなふうに納得していいの?」 というのが、この作品のかなり大切な問いかけの一つだったということが見終えて心に残ったことですね。 その、男の子なのか女の子なのかわからない「ココ」が聖堂で見つけるのが、一般に「ルシア」と呼ばれている聖像で、その「ルシア」という名こそ自らにふさわしいという発見が、多分、この映画の肝だったと思います。 明けの明星の化身、光の天使ルシア=ルシファーはイエスその人という考え方もあるようですが、堕天使ルシファー=サタンの方をキリスト教をよく知らないボクなんかは思い浮かべるわけですが、まあ、今一ピンと来てないのが正直なところですね(笑) 自らの生き方を父との葛藤の中で苦しむ母アナ、子どもをしつけの対象としてしか考えられない父ゴルカや祖母リタというココの周りの大人の姿が描かれる中で、ルルデスという養蜂家の女性を描いているところに、もう一つのを問いかけを感じました。老人のあなたは子供たちが生きていくことを本当に祝福していますか? まあ、そんなふうな問いなのですが、虫を恐れるココをミツバチと出会わせる美しいシーンがありますが、「息をしずめて、友達だとささやきかけなさい。」 というルルデスがココにささやくセリフがとてもよかったですね。 まあ、いろいろあるのですが、できれば、子どもたちが恐れず生きていくことを祝福する気持ちというか、眼差しというかを失わない暮らしをしたいと思いましたね。あんまり、らしくない言い草ですが、作品がいいとか悪いとかいう以前に、当たり前だと開き直って、乱暴なことをしたり、言ったりしていないか、そういうことを問いかけられた作品でした。 見終えた後のことですが、主人公のココがルシア=光をいう名を選んだことを反芻しながら、先日見た「パーフェクトデイズ」という映画で主人公の平山さんが木漏れ日を写真に撮ることに夢中になっていたことを思い出しました。彼は光の向うの世界から追放された人生を生きていたのかもしれませんね(笑)。 まあ、それにしても子供が主人公の映画は、もう、それだけで楽しいですね。出てきたいろんな子供たちに拍手!でした。で、いろいろ、考えさせてくれたエスティバリス・ウレソラ・ソラグレンという監督にも拍手!でしたね(笑)。監督・脚本 エスティバリス・ウレソラ・ソラグレン撮影 ジナ・フェレル・ガルシア美術 イザスクン・ウルキホ衣装 ネレア・トリホス編集 ラウル・バレラスキャストソフィア・オテロ(アイトール・通称ココ8歳)パトリシア・ロペス・アルナイス(アナ母)アネ・ガバラン(ルルデス ミツバチを飼う大叔母)イツィアル・ラスカノ(リタ祖母)マルチェロ・ルビオ(ゴルカ父)サラ・コサル(レイレ)ウナス・シャイデン(エネコ兄)アンデレ・ガラビ・エタ(ネレア姉)ミゲル・ガルセス(ジョン)2023年・128分・G・スペイン原題「20.000 especies de abejas」2024・01・15・no004・シネリーブル神戸no215・SCCno16

2024.01.18

コメント(0)

-

ロマン・ポランスキー「戦場のピアニスト」シネ・リーブル神戸no213

ロマン・ポランスキー「戦場のピアニスト」シネ・リーブル神戸 SSC、シマクマシネマクラブ2023年最後、第15回例会です。見たのはロマン・ポランスキー監督の「戦場のピアニスト」でした。 シマクマ君は初めての鑑賞ではありませんが、M氏は初めてだったようです。作品はM氏の希望リストから選んだのですが、以前、ご一緒した「覇王別姫」をご覧になった時に紅衛兵による糾弾シーンなどに対して「非人間的で見るに堪えない」というような感想をおっしゃっていたので、この映画の殺伐とした殺人シーンをどうご覧になるのか、ちょっと心配しましたが、それほどでもなかったようで、不思議な気がしました。 映画はウワディスワフ・シュピルマンという実在のピアニストの体験記の映画化で、ナチスの侵攻とユダヤ人狩りをかろうじて生き延びたポ-ランドのユダヤ人ピアニストの逃亡生活の実録映画ですが、主人公が体験する恐怖と不安、絶望のリアリティは、ナチスの軍人や、ナチスに協力することで身の安全を守ろうとする市民たちの殺伐とした振舞い、街角で殺された、その姿勢のまま放置されたり、積み上げられた死体がその場で焼かれたり、それぞれのシーンをいかに殺伐と描くか! ということに支えられているかの作品で、ボクは、この殺伐さは、この作品に限らない監督ポランスキーに独特のものだと思うのですが、味もそっけもない、だから、まあ、何の躊躇いも感じさせない暴力的シーンに満ちています。ポランスキーの怒りが充満しています。 で、映画全体を、殺伐としたいやな感じから救っているのは音楽ですね。「ああ、ショパンやな」 そう感じる、スタジオでの録音シーンから始まり、戦争が終わった後、ショパンの協奏曲が演奏されて、映画は終わりますが、最も印象的なシーンは、隠れ家の隣の部屋から聞こえてくるショパンと、ほこりをかぶったピアノを弾いたつもりになって聞こえてくるベートーヴェンでした。 隠れ家の部屋で、音を立ててはいけないシュピルマン(エイドリアン・ブロディウワディ)が弾いたつもりになるのは、ベートーヴェンのピアノソナタ「月光」でしたが、彼がその時、ショパンではなくベートーヴェンを弾いたことに、多分、大した意味はなかったのだと思いますが、胸をうたれました。 作品の底には、実に、冷徹に現実を振り返っているかのポランスキーの祈りが響いているかのようで、見ているボクはその祈りが音楽として響いてくるのを、今か、今か、と待っていた2時間30分でした。 隠れ家に潜んでいるピアニストは、偶然、音楽を理解するナチスの将校ホーゼンフェルト大尉(トーマス・クレッチマン)に救われますが、その将校が、戦後ソ連の捕虜になり収容所で死んだことを、生き残ったピアニストは知ります。 家族を皆殺しにされ、逃亡を支えてくれた人々をすべて失い、最後に敵であり恩人であったナチス将校の死を知ったピアニストに出来ることは、ただ一つ、音楽を、ピアノを、より美しく奏でることだけでした。 ショパンの大ポロネーズの演奏で映画は終わりますが、2023年の世界にポランスキーの祈り! は届くのでしょうか。 まあ、そんなことをフト思い浮かべたりもしたのですが、ポランスキーには、やっぱり、拍手!でした。監督 ロマン・ポランスキー原作 ウワディスワフ・シュピルマン脚本 ロナルド・ハーウッド撮影 パベウ・エデルマン美術 アラン・スタルスキ衣装 アンナ・シェパード編集 エルベ・ド・ルーズ音楽 ボイチェフ・キラールキャストエイドリアン・ブロディウワディ(スワフ・シュピルマン)トーマス・クレッチマン(ヴィルム・ホーゼンフェルト大尉)フランク・フィンレイ(父)モーリン・リップマン(母)エミリア・フォックス(ドロタ)エド・ストッパード(ヘンリク)ジュリア・レイナー(レギーナ)ジェシカ・ケイト・マイヤー(ハリーナ)ミハウ・ジェブロフスキー(ユーレク)2002年・150分・PG12・フランス・ドイツ・ポーランド・イギリス合作原題「The Pianist」2023・12・26・no160・シネ・リーブル神戸no213・SSCno15 !

2023.12.30

コメント(0)

-

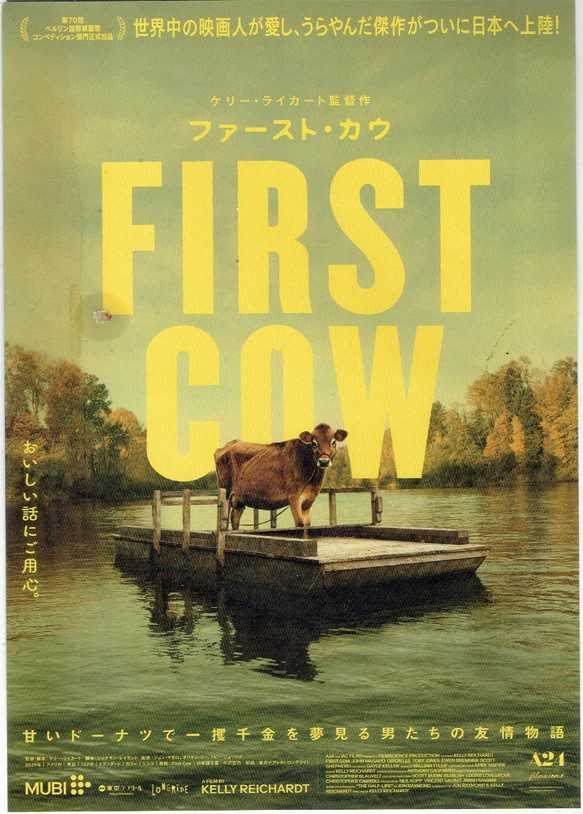

ケリー・ライカート「ファースト・カウ」シネ・リーブル神戸no212

ケリー・ライカート「ファースト・カウ」シネ・リーブル神戸 今日見たのは「ファースト・カウ」という映画です。theがついていないことが気になりますが、訳せば「最初の牝牛」でしょうか、うーん、なんか意味深ですね(笑) ケリー・ライカートというアメリカの女性監督の2020年の作品だそうです。西部劇だそうで、オレゴン州が舞台だそうです。オレゴンてどこ? 地図を広げて見ると、カリフォルニアの北で太平洋に面している北アメリカ大陸の西の果てでした。 かなり大きな川が流れていて、大きな貨物船がゆっくり画面を横切って動いているシーンで映画は始まりました。この監督の作品では、こういうシーンが、何気ないのですが、見ているボクを引き込んでしまうのです。 河原でしょうか、犬が何か探し当てていて、そこに女性が登場して、犬がほじくっているのをやめさせて、自分で掘り始めると、もちろん素手で、出てきたのが、なんと2体の、どうも全部揃っているらしい白骨でした。 最近、縄文時代の殯(もがり)とかの話を読んでいることもあって、衣服がないとか、二体の白骨が寄り添っているとか、誰かに河原に捨てられたのかとか、あれこれ考えているとキノコを探している男のシーンへと画面が切り替わっていきました。 そこから北米大陸の東の果てボストンからやってきた実直そうな料理人クッキー(ジョン・マガロ)と、中国の農村で生まれらしいですが、香港から始まって、世界中をめぐって、ここオレゴンにたどり着いた男キング・ルー(オリオン・リー)という二人が、全くの偶然で友だち(?)になって、牛乳入りのドーナツの儲けでホテルを手に入れようなどという妄想に掻き立てられながら、このあたりには、たった一頭しかいない牝牛から牛乳泥棒に励むお話が語られるます。チラシの写真ですが、その牝牛が筏のような舟に乗って村にやってきたシーンを見ながら、ナルホドそうか! と納得しました。 始まりのシーンで、川の流れをゆっくり下っていく大きな貨物船を眺め、川岸で白骨を掘り出していたのはケリー・ライカート自身だったのです。 彼女は、100年以上も前に、始まりのアメリカの西の果ての世界を生きて、死んでいった人々の骨を掘り返し、命をあたえ、服を着せ、ブーツを買わせ、儚い夢を生き抜いて森の道を歩ませることで、おそらく、始まりから今に至るアメリカではなく、その時アメリカで生きていた人たちの「ホントウの歩み」 を描こうとしたのではないでしょうか。 川岸に寄り添って埋まっていた骨を丁寧に掘り返しながら、ライカートの脳裏に浮かんだのは、あそこからずっとここまでという歴史ではなく、その時、そこで、この人は、牛乳泥棒として追いかけられて、逃げ回るのにくたびれ果てて、友達と二人、森の中の木の切り株の、少し平らなところをベッドがわりに寝込んでしまったのかもしれないという、そういう、ボクには、それこそが、人間が生きた「ホントウ」の世界の姿だ! と思えるのですが、世界の歴史だったんじゃないかというのが、見終えたボクの、まあ、勝手な想像、妄想ですね(笑)。 妄想ついでに付け加えると、逃げながら寝込んでしまう二人の青年のシーンを見ながら、大江健三郎の初期の傑作「芽むしり仔撃ち」(新潮文庫)のラストシーンを思い浮かべたのですが、あの作品では、前近代的な世俗の権力に追われて森の闇の中にいるのは主人公一人なのですが、この映画では二人でした。二人の方が、チョット呑気に受け取れるところが不思議ですが、ケリー・ライカートは、最初に白骨を仕込んでいるわけで、絶望的であることは、案外、共通しています。 もう少しいえば、大江の作品の背景には、60年代の「日本」の前近代性があったと思いますが、その発想でケリー・ライカートのこの作品の背景が現代アメリカ社会であると考えるなら、オレゴンにやってきた「最初の牝牛」はアメリカで最初に独り占めされた富として描かれていることになるけど、そうなると・・・、というように妄想は広がるのですが、まとまりがつかなくなるのでやめますね(笑)。 なにはともあれ、これまで見てきた数本の彼女の作品が、現代アメリカ社会を背景にして発想されているとボクは感じていて、今回の作品も、そこが面白さの一つだったことは間違いありません。拍手!ですね。 今回もそうですが、彼女の作品が映し出す風景とか動物とかも、対象に対する自然な眼差しを想起させながら、愛情を感じさせるところがとてもいいですね。 新しい作品がすでにあるそうですが、あの、ウェンディでエミリーだった女優さんが出ていらっしゃるそうで、我が家ではチッチキ夫人も喜びそうですが、どんな眼差しで登場なさるのか、興味津々ですね(笑)。 監督 ケリー・ライカート脚本 ジョナサン・レイモンド ケリー・ライカート撮影 クリストファー・ブロベルト美術 アンソニー・ガスパーロ衣装 エイプリル・ネイピア編集 ケリー・ライカート音楽 ウィリアム・タイラーキャストジョン・マガロ(クッキー・料理人)オリオン・リー(キング・ルー・中国移民)トビー・ジョーンズ(仲買商)ユエン・ブレムナー(ロイド)スコット・シェパード(隊長)ゲイリー・ファーマー(トティリカム)リリー・グラッドストーン(仲買商の妻)2020年・122分・G・アメリカ原題「First Cow」2023・12・24・no158・シネ・リーブル神戸no212 !

2023.12.28

コメント(0)

-

ブラッドリー・クーパー「マエストロ」シネ・リーブル神戸no209

ブラッドリー・クーパー「マエストロ」シネ・リーブル神戸 記事を投稿した後でこのチラシが手に入りました。このチラシの方、ホンモノ?ニセモノ? と、まあ、そのあたりがとても面白い映画でしたね。せっかくなので、冒頭に貼りなおしました(笑)。いかがでしょう。 SCC(シマクマ・シネマ・クラブ)の第14回例会です。シネ・リーブル神戸でブラッドリー・クーパー監督・主演の「マエストロ」をご一緒しました。 レナード・バーンスタインという、まあ、20世紀アメリカ音楽を象徴するような天才音楽家を主人公にして描いた作品でした。ナットクでした(笑)。 面白かったのはこの映画の監督でもあるブラッドリー・クーパーという俳優さんがバーンスタインを演じていたのですが、異様に似ていたことですね。 バーンスタインの生前の姿はネットの、たとえばYouTubeとかで見ることができます。ファンを称するほどバーンスタインの音楽に関心があるわけではありませんが、小沢征爾とかの師匠だったとかいわれていることもあって彼の作曲した音楽や演奏、指揮の様子を耳にし、目にしたことはありますから、映画のシーン、シーンでの姿が、特にモノクロの回想シーンとかでは「実写?」 と思うほど似ていると思いました。アップの表情もとても似ていて、まあ、それだけでも面白いですね。 二つ目は音楽ですね。どこかで、この夏だったかに見た「ター」と比較して見ているとことがありましたが、こっちの演奏シーンは納得でしたね。実物の映像的な記録がありますし、もともと、かなりヤンチャな指揮ぶりですから真似やすいということがあったのかもしれませんが、こっちの映像はシラケませんでした。メインはマーラーの「復活」だったと思いますが納得でした。まあ、音はバーンスタインの実音でしょうからね(笑)。だから、演技で指揮をしているクーパーさんが邪魔にならなかったということですね。 三つめは、妻のフェリシア(キャリー・マリガン)との「愛憎」の描き方ですね。夫バーンスタインの、男女を問わない、まあ、ある種でたらめな性的・人間的志向のインチキを見破り、糾弾するシーン、にもかかわらずバーンスタインを愛さずにはいられないという、自らの愛のかたちを吐露する場面には胸打たれました。 最後に、夫バーンスタインが死に瀕した妻フェリシアを抱きしめる夫妻の美しいシーンがあります。このシーンが音楽家バーンスタインの、思想としての「愛のかたち」の崇高さを、まあ、天才のなせる業と感じさせて、実に感動的なのですが、少々薹が立った老人の目にはまあ、ねぇー、よくやるね、ホント! というふうな感慨の浮かぶシーンの一面もあるわけで、なんともまあ・・・ でしたね(笑)。要するに勝手な男としての主人公を見ながら、まあ、天才のありさまに自分などを重ねるのは不遜の極み(笑)ではあるのですが、で、そういうこと(笑)は何にもないにもかかわらず、夫婦の片一方としてあれこれ振り返らせていただいたというわけですね(笑) 映画は「彼女が愛したバーンスタイン」 という趣で、恋人であり、妻であったフェリシアの目から見た天才の夫の姿を実に哀切にとらえていて納得でしたね。音楽のシーンにも納得でした。拍手! 監督 ブラッドリー・クーパー脚本 ブラッドリー・クーパー ジョシュ・シンガー撮影 マシュー・リバティーク美術 ケビン・トンプソン衣装 マーク・ブリッジス編集 ミシェル・テゾーロ音楽 レナード・バーンスタイン特殊メイク カズ・ヒロキャストキャリー・マリガン(フェリシア・モンテアレグレ・コーン・バーンスタイン)ブラッドリー・クーパー(レナード・バーンスタイン)マット・ボマーマヤ・ホークサラ・シルバーマンジョシュ・ハミルトンスコット・エリスサム・ニボラアレクサ・スウィントンミリアム・ショア2023年・129分・PG12・アメリカ原題「Maestro」2023・12・11・no152 ・シネ・リーブル神戸no209・SSCno14 !

2023.12.24

コメント(0)

-

ギャスパー・ノエ「VORTEX ヴォルテックス」シネ・リーブル神戸no210

ギャスパー・ノエ「VORTEX ヴォルテックス」シネ・リーブル神戸 今日見たのは 、アルゼンチン出身らしいギャスパー・ノエという監督のフランス映画「VORTEX ヴォルテックス」です。 1940年生まれのジーさんと、1944年生まれのバーさんの老老二人生活と、これでオシマイ! の映画でした。 主人公の一人、ジーさんの方は映画評論かなんかの本を書いている、まあ、所謂、インテリの物書きですが、心臓手術の経験者です。もう一人の主役のバーさんは精神科の医者だったらしい、しっかり者のインテリで、家じゅう本で埋まっています。 息子が一人いますが、どうも、元ヤク中だったらしく、一応社会復帰はしていますが子連れの大麻売りです。経済的にも社会的にも、頼りになる感じではありません。そんな息子がシングル・ファーザーとして育てている孫のキキちゃんも、母親の不在と、見るからに不安定な父親という環境にやっとのことで耐えてる様子で、ジジ、ババの家に来ていても、落ち着かなくてシンドそうです。問題はしっかり者だったはずのバーさんがボケたことです。 老夫婦がベッドで寝ているシーンから始まって、バーさんが先に起きだします。トイレに行って、それからパジャマの上に、そのまま普段着を着込んで、台所に行って薬缶を火にかけて、部屋に戻って何かメモして、それをポケットに入れると、そのまま上着を着てドアを開けて外に出ていきます。もちろん火はつけっぱなしです。通りに降りて来て雑貨屋に入って、・・・・。 ジーさんが目覚めて、トイレに行って、沸き立っている薬缶の火を止めて、お湯をカップに注いで、自分の部屋に帰ってタイプライターをちょっと叩いて、ようやく、バーさんの不在に気付きます。で、あわてて上着を着こんで、よろけながら部屋を出て行って・・・・。 若い方が、ここまでのシーンをご覧になってどう思われるのか、チョット想像がつきませんが、目の前のシーンが他人ごとではないボクには、異様な実感と不安が沸き起こってきました。行って、しまえば、それがこの映画のすべてでした。笑えません。 老々介護の中で、まあ、当然起こるであろう出来事で映画は展開しますが、まだらボケが戻った時には捨ててほしい・・・・ と呟くバーさんと、心のどこかで現実から逃避したい本音を隠せないジーさん、世話する能力を端から持っていない息子、落ち着かない孫、哀しいとか、切ないとかいう以前に、ワラワラと湧いてくるあんなー・・・・ と、まあ、言葉にならない実感にとらわれ続けた2時間でした。題名の「ヴォルテックス」は「渦」という意味だそうですが、バーさんがやたらとごみを捨てたものですから流れないくなった水洗トイレの「渦」にならないシーンだけが記憶に残りました(笑)。 「老い」をめぐって「生」と「死」を真摯にとらえようとする努力というか、態度というかの表明のように、人生は夢の中の夢だとかフランソワーズ・アルディのMon Amie la Rose「バラのほほえみ」の絶唱であるとか、画面二分割の工夫だとか手を尽くしていらっしゃるのですが、かえって、こざかしい屁理屈というか、言わずもがなの講釈というかで、老人二人の演技のリアル! で十分でした。 いや、それにしても老夫婦を演じたお二人、ダリオ・アルジェント(夫)フランソワーズ・ルブラン(妻)には、まあ、だからといって、やっぱり笑えるわけではありませんが拍手!拍手!でした。 監督ギャスパー・ノエの真摯はしっかり受け止めましたが、たしかに、人生は夢の中の夢なのかもしれませんが、「老い」は「現実」 ですよ(笑)。ハハハ、ようやく笑えました(笑)。監督・脚本 ギャスパー・ノエ撮影 ブノワ・デビエ美術 ジャン・ラバッセ衣装 コリーヌ・ブリュアン編集 ドゥニ・ベドロウ ギャスパー・ノエ音楽 ケン・ヤスモトキャストダリオ・アルジェント(夫)フランソワーズ・ルブラン(妻)アレックス・ルッツ(息子)キリアン・デレ(孫)2021年・148分・PG12・フランス原題「Vortex」2023・12・18・no156・シネ・リーブル神戸no210 !

2023.12.22

コメント(0)

-

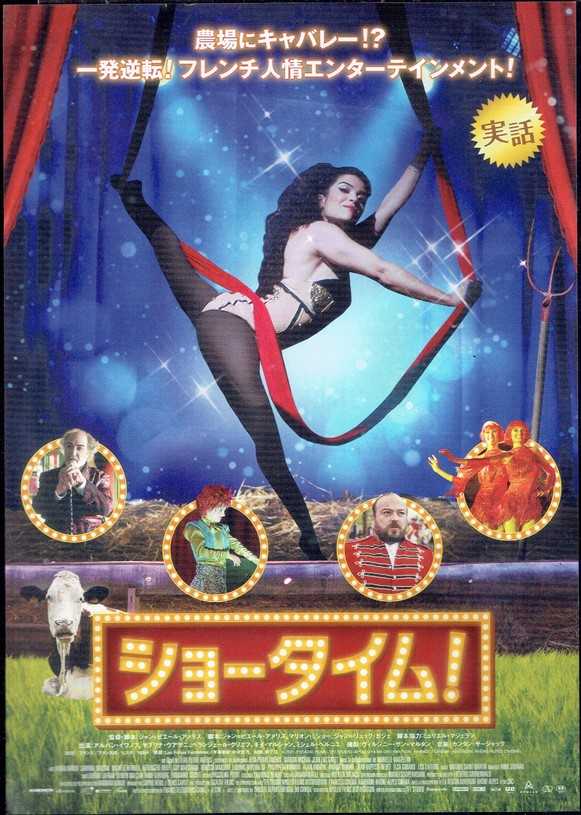

ジャン=ピエール・アメリス「ショータイム」シネ・リーブル神戸no211

ジャン=ピエール・アメリス「ショータイム」シネ・リーブル神戸 予告編を見ていて思いました。「これって、好きかも?!」 まあ、そう閃いて見に来ました。で、好きなパターンでした(笑)。こういう、人情喜劇というのでしょうか、いろいろあるのですが、まあ、なんとなくハッピィ―・エンドというようなお話好きですね(笑)。 チラシにあるとおり、ロープにぶら下がってダンス(?)する、エアリアル・ポール・ダンスのシーンが、なかなかな迫力で、ダンサーのボニーという女性を演じているサブリナ・ウアザニという女優さんは、きっと、その道の人なんだろうと思いましたね。まあ、ポール・ダンスはともかく、エアリアルとかいうダンスの名を初めて聞いて、初めて見る人間のいうことですからあてにはなりませんがね(笑)。あのー、一応、お断りしておきますが、なかなかセクシーというあたりに惹かれて言っているのではありませんよ(笑)。全然ないというわけでもありませんけど。 映画の筋書きは、経営に行き詰った、チョット世間ずれした農場主が牧場の納屋でキャバレーを開くというお話でした。その発想が、まあ、突拍子もなくて面白いのですが、展開は案外ありきたりというか、王道というか、そうなればそういう山あり谷ありになるだろうというお話でした。 で、ボクに面白かったのはフランスの農村風景、ゴロゴロしている牛たちの姿とか、そうそう、牛の出産の実写、ボニーさんのダンス、それから、牛とかニワトリの物まねのおじさんの演技でしたね。こういう、のんびり楽しい映画を久しぶりに見ましたね。 で、エンドロールまでやって来て、笑いました。実話なのでした。フランスのお百姓さんがチャレンジして成功したお話だったのですね。キャバレーに挑んだ、牛飼いのダビッドさんは実在する! のです(笑)。どっちかというと、本物のダビッドさんに拍手!でした(笑)。 まあ、それにしても、何処の国でも、真面目に農業をやっていらっしゃる方たちは、とんでもなく苦労なさっているというわけで、そのあたりでしみじみしてしまいました。監督 ジャン=ピエール・アメリス脚本 ジャン=ピエール・アメリス マリオン・ミショー ジャン・リュック・ガジェ ミュリエル・マジェラン撮影 ビルジニー・サン=マルタン編集 アン・スリオ音楽 カンタン・シリャックキャストアルバン・イワノフ(ダヴィッド)サブリナ・ウアザニ(ボニー)ミシェル・ベルニエ(ミレーユ)ベランジェール・クリエフ(レティシア)ギイ・マルシャン(レオ)ムーサ・マースクリリュドビック・ベルティロ2022年・109分・G・フランス原題「Les Folies fermieres」2023・12・19・no157・シネ・リーブル神戸no211 !

2023.12.21

コメント(0)

-

石井裕也「愛にイナズマ」シネ・リーブル神戸no208

石井裕也「愛にイナズマ」 シネ・リーブル神戸 このところ、新しい日本映画に気をひかれるということがほとんどないのですが、この映画は、題名のバカバカしさに目が留まり、「ふーん石井裕也か?」 とチラシを見ていると白髪の佐藤浩市が写っているのに気づいてちょっと出かけてきたシネ・リーブルです。見たのは石井裕也監督の「愛にイナズマ」でした。 結局、なにが、どう、愛にイナズマなのかボクにはわかりませんでしたが、かえって、それも面白くて、納得の拍手!でした。 まあ、ボクから見れば少女にしか見えない折村花子(松岡茉優)さんが「きえた女」という自分の脚本を映画化したいと願っている、まあ、ウィキとか、なんとかには名前だけは出ている、セミプロ映画監督という設定で、手持ちのカメラをかかえて町をウロウロしているシーンから始まりました。 ビルの屋上から誰かが飛び降りようとしているという、ちょっと危ない現場に花子さんが遭遇し、周りの人たちがスマホのカメラを屋上の人物に向けて、決定的瞬間を期待して見上げています。花子さんは自分が持っているカメラをどうしていいかわからない様子で、ボーゼンとしていますが、屋上の人物は無事救出され、地上では落胆のため息が広がります。見事な「つかみ」でしたね。 今や、町を歩いているあらゆる人間のポケットにある、無数のカメラがなにを写す、いや、映す道具なのか、そういう問いかけから映画が始まったとボクは感じました。 映画の中には、ずっと、花子さんのカメラがあります。映画そのものと、花子さんの撮った映像とが入り乱れるので、少々めんどくさいのですが、「映画には、被写体の本当の姿が映る。」と元気に主張している花子さんのカメラです。しかたありません。 ですが、花子さん、見ているこっちがうんざりするようなプロデューサーと助監督とのコンビに軽く騙され、金もチャンスも失い、切羽詰まった末に、「きえた女」、つまりは幼い花子さんと兄二人(池松壮亮・若葉竜也)、そして父親を捨ててきえた母親の真実、つまりは、家族崩壊の真相を知るはずの父親のもとに帰ってきて、「本当のこと」を求めてカメラを向けるのですが、どうしようもないボンクラ演技を、真面目に演じようとする父(佐藤浩市)の姿に、主張とは裏腹に萎えてしまうあたりから、映画は家族の物語へと着地していきました。アー、そうなるか、ヤレヤレ… まあ、そこから先の筋立ては見ていただくよりほかにしようがありませんが、アーそうなるかの落胆をひっくり返したのは、佐藤浩市のぼんくら演技もさることながら、あんた、なんでここにおるねん? まあ、そういいたくなる不思議な青年、舘正夫君を演じた窪田正孝という俳優の存在感でした。「ある男」という、評判の作品で、安藤サクラの謎の夫、きえた男を演じていたような気がしますが、その時には印象に残らなかったのですが、今回、ブルー・ハーツ(古ッ!)の甲本ヒロトのようなしゃべり方で、人間界に間違って紛れ込んでしまった天使のような役回りを演じていて、これがハマリ! でしたね。 映画としては、花子さんの現実社会での敗北も、家族との葛藤も、まあ、ステロタイプのハンコみたいな、重ったるい話なわけですが、この男を配したことで、フッと浮き上がった気がしました。多分、監督のセンスなのでしょうね。 ま、そういうわけで、窪田正孝君と佐藤浩市さんに拍手!でした。それから、石井裕也という監督に拍手!ですね。「月」とかいう作品が話題ですが、見ようかなあ??暗いのイヤヤしなぁ。監督・脚本 石井裕也撮影 鍋島淳裕編集 早野亮音楽 渡邊崇主題歌 エレファントカシマシキャスト松岡茉優(映画監督志望の娘 折村花子)池松壮亮(長兄 折村誠一)若葉竜也(次兄 折村雄二)佐藤浩市(父 折村治)益岡徹(父の友人 則夫)窪田正孝(舘正夫)仲野太賀(舘の友人 落合)趣里(携帯ショップの女)MEGUMI(プロデューサー 原)三浦貴大(助監督 荒川)2023年・140分・G・日本配給 東京テアトル2023・10・27・no131・シネ・リーブル神戸no208!

2023.10.28

コメント(0)

-

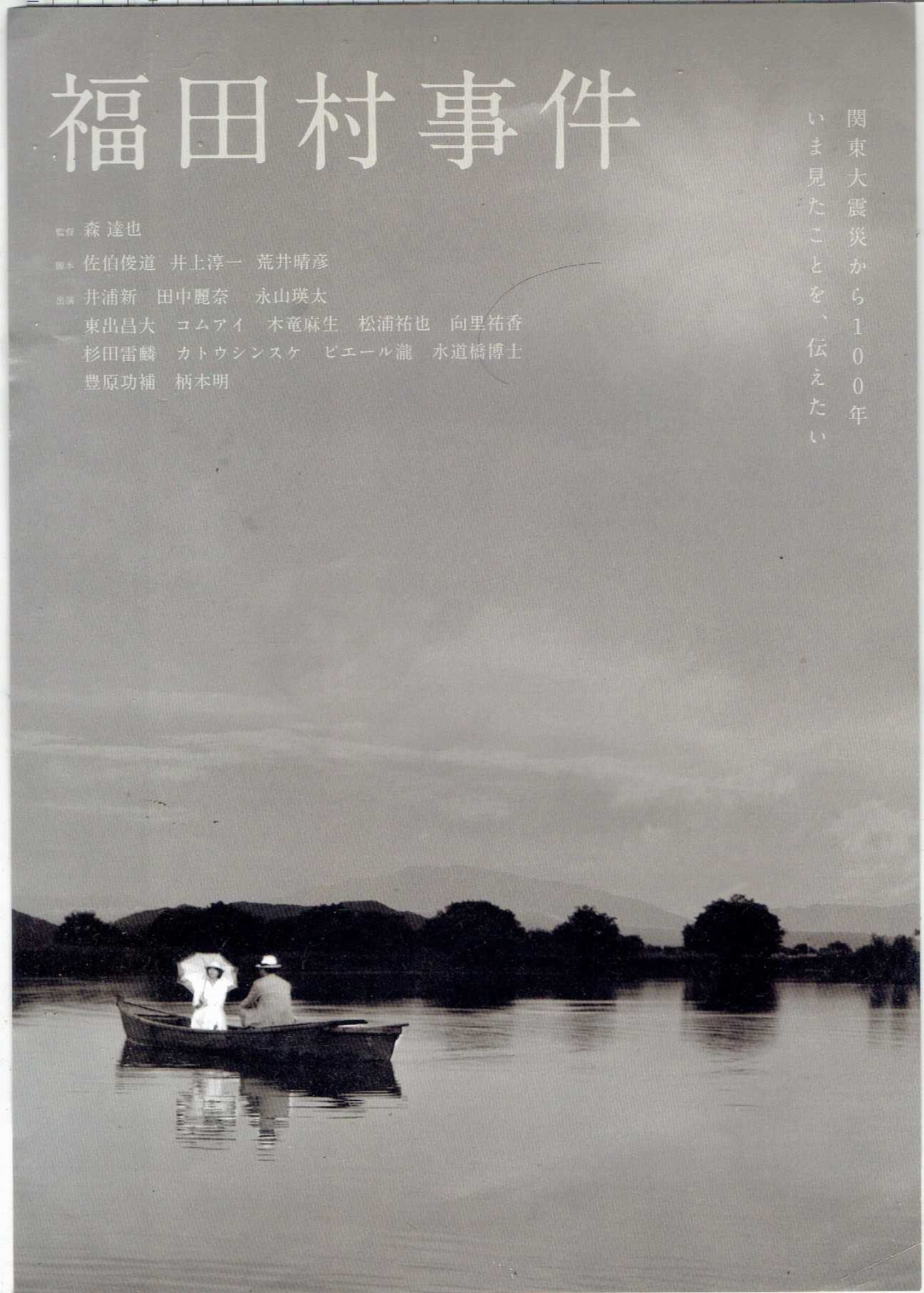

森達也「福田村事件」シネ・リーブル神戸no206

森達也「福田村事件」シネ・リーブル神戸 評判の映画、森達也監督の「福田村事件」をようやく見てきました。神戸での上映は夏休みがあけた9月上旬から元町映画館とシネ・リーブル神戸が同時に上映するという、快挙!(?)で、ちょっと驚きましたが、様子をうかがっているとどちらの映画館も、毎回、ほぼ、満席の盛況らしくて、腰が引けてしまいました。 隣に知らない人が座るのが映画館というものなのだということは承知しています。ところが、映画館を徘徊し始めて5年ほどたちますが、まあ、見たがる映画にもよるのですが、そこにコロナ騒動が始まったせいがやっぱり大きくて100人ほど収容のホールに10数人、場合によっては片手以下、1人で見る社長試写会(?)状態も何度か経験したこともあって、隣近所に知らない人が座っている映画館に耐えられなくいという「映画館の敵!」になってしまったんですよね(笑)。 まあ、その、億劫気分に拍車をかけたのが、はしゃいだ夏の揺り戻し、夏バテ襲来でした。ゴジラの撹乱ですね(笑)。「なあ、毎日、満員らしいで、森達也。」「ええやん、ちょうど体もおかしいし。」「夏バテかなあ?」「映画館やなくて、お医者さん行っといでって。」「うん、もうちょっと、じっとしててアカンかったらな。」 まあ、そういう状態だったこともあったのですが、元町映画館の最終日に、何とか起きだして出かけたのですが、受付で場内を覗くと満席状態で、萎えました。「こら、あかんわ。また、来るわ。」「お大事になさってくださいね。また待ってますよ。」 トホホ… それから1週間がたって、今度はシネリーブルです。「行ってくるわ。」「お客さんは?」「ネットで予約見たら3人くらいやから、大丈夫!」 で、現地の実態は20人でした。評判の大波も収まったようです(笑)。 見終えて、いつものように歩きました。途中、元町映画館の受付のおニーさんに挨拶して、中秋の名月を背にしてJR神戸までヨタヨタ歩けました。復活!ですね(笑)。「大丈夫やった?」「うん、神戸まで歩いた。」「で、おもしろかったん?」「うん。ほかの人にはすすめんけど、あんた、見てきたらええと思うで。」「罪もない人が殺されるんやろ。」「うん、何の罪もないのに差別されてる人らが、普通の人によってたかって殺されんねん。」「やろ。」「でもな、その、殺される行商の人らの大将してる瑛太っていう人がな「朝鮮人やったら殺してもええんか!」って、実に見事な啖呵切んねん。絶対泣くで!」「あの子、最近、ええ感じになってるやろ。」「うん、でもな、森達也な、今の世間に向かって啖呵切りたかったんやと思うねん。」「ふーん」「他のセリフやシーンは、なんやかったるいねん。」「どういうこと?」「今、ボクな、大江の同時代ゲーム読んでるやろ、「村」、「国家」、「小宇宙」と並べて、壊す人いう太字のインテリを登場させんねんけどな、この映画もな、シベリア出兵、大正デモクラシー、在郷軍人会、日清・日露の英雄噺、出征後家の浮気や留守居の嫁、舅の姦通噺を出してきて、そこに朝鮮帰りのインテリとデモクラシー・ボケの若い村長持ってきて、あの時代の「村」の実態とか描いてていくねんけど、かったるいねん。図式やねんな、どっか。まあ、今の時代に村を描くとそうなんねやろうけどな。」「朝鮮帰りって?」「うん、多分、高等師範学校出て、朝鮮で先生して、向こうの大きな会社、あの当時屋から国策やな、その重役令嬢と一緒なって暮らしてたんやけど、実際あった朝鮮人の虐殺事件にかかわって、壊れた人になって帰ってきた役を井浦新いう人がやってんねん。令嬢は田中麗奈いう人らしいけど、ほら、浮気して話題になった、誰やったっけ、男前。」「東出君か?」「そうそう、その東出君が、その女の人と、夫がシベリアで戦死した女の人と二股する役で出てた(笑)。」「なんやそれ?」「瑛太はカッコええねんけど、東出いう人は、まあ、利根川の渡し守には見えへんかったな。で、先生やめて百姓するというってる人はな。」「井浦?」「そう。で、虐殺にかかわって、不能になってんねん。どんくさいやろ。」「なんともよういわんわ。」「でも、やつがインポになった理由を、離婚して出ていくいう田中麗奈にいうねんけど、その時、『日本人は朝鮮人に日本語押し付けて、自分は朝鮮語なんて何も知らへん。ぼくは、それが嫌やったから朝鮮語勉強した。』そういうて、いきなり、虐殺の現場で通訳させられた朝鮮語を大声で暗唱するねん。そのセリフな、画面見てても、何にもわからへんねん。わざと字幕つけへんねん。あっこも森達也やな。見てる人にな、まあ、ボクも含めてやけど、『あんたら朝鮮語なんか何にも知らんくせに、勝手なこと言うてるやろ!』って、ここでも、やっぱり、啖呵切ってんねん。」「ふーん。」「『あん時と、なんにも変わってへんやんけ。』やな。で、あいかわらず、『朝鮮人やったら殺してもええんか!』やねん。な、森達也やろ。」「ちょっとわかってきた。」「な、見といて悪ないで。チラシの絵もそうやけど、なんか竹久夢二みたいなシーンでHするのは、まあ、だるいけどな(笑)」 というわけで、みんなしゃべってスッとしました(笑)。完全復活です!(笑)監督 森達也脚本 佐伯俊道 井上淳一 荒井晴彦企画 荒井晴彦撮影 桑原正照明 豊見山明長編集 洲崎千恵子音楽 鈴木慶一メイキング 綿井健陽キャスト井浦新(澤田智一)田中麗奈(澤田静子)永山瑛太(沼部新助)東出昌大(田中倉蔵)コムアイ(島村咲江)松浦祐也(井草茂次)向里祐香(井草マス)柄本明(井草貞次)杉田雷麟(藤岡敬一)カトウシンスケ(平澤計七)木竜麻生(恩田楓)ピエール瀧(砂田伸次朗)水道橋博士(長谷川秀吉)豊原功補(田向龍一)2023年・137分・PG12・日本2023・09・29・no119・シネ・リーブル神戸no206!

2023.10.03

コメント(0)

-

チェン・カイコー「さらば、わが愛 覇王別姫」(2)シネリーブル神戸no203

チェン・カイコー「さらば、わが愛 覇王別姫」(2)シネリーブル神戸 SCC、シマクマシネマクラブの第9回例会です。前回の第8回「薔薇の名前」を「暗いですねえ!」と一蹴されたシマクマ君、かなり焦って💦提案したのがこの映画です。こんどこそ大丈夫! まあ、チョット気合入ってましたね。何といっても、シマクマ君のここのところ数年の映画体験のなかではベスト10に入りそうな作品ですからね(笑)。 見たのはチェン・カイコー監督の傑作、「さらば、わが愛 覇王別姫」でした。 で、結果はいかに? 「あのー、紅衛兵が主人公の二人と、覇王役の妻の三人をつるし上げるシーンを見ていて、この監督には、どこか、非人間的な残忍さというか、見るに堪えない精神的な暗さがあるんじゃないかという気がして、しんどかったですね。」「あわわわわ・・・・」 しばし、絶句!です(笑)。「非人間的というのは?」「いわゆる、人間性の否定ですね。ああいう、表現というか、映像にも、もう、気分的についていけませんね。」「うーん、あのシーンは、一応、史実なんですよね。文革での糾弾闘争という形式は、たとえば、著者は鄭 義という人だったと思いますが、「食人宴席」(光文社)という本があります。その後、中国が買い占めて市場から消えたといういわくつきの本ですが、カッパノベルです。そこで暴露していますが、凄惨極まりなかったということですね。まあ、事実かどうか、よくわかりませんが、ボクは、四方田犬彦がどこかで紹介しているのに促されて読んだことがあります。反革命だと糾弾された人を、最終的には殺してしまい、その肉を食らうという、まあ、中国ヘイトの人が喜びそうな、ほとんど猟奇的な記述がありましたよ。ついでに言えば、日本のなかでも、その闘争形式は、70年代後半の反差別闘争の中で模倣されたようで、もちろん殺すなんてことはしていませんが、批判の対象になる「差別者」のつるし上げは、公開というか、その人の住居を取り囲んでやってました。普段の生活での発言や生活信条に焦点を当てて糾弾し、人格の否定に至るという闘争(?)を、その人間が暮らす町や村の人々を「参加しなければ差別者だ。」という、暗黙の脅しで動員して大衆的(?)にやっていましたよ。村の有線放送で、糾弾会の動員指令が流されたりしていましたから。文革でもそうですが、その後、その闘争団体が自己批判した話は聞きませんから、50年という時間とともに忘れられるに任されているわけですが、正義を標榜したときに、人間というのは酷いことをするものだというのが、当時20歳だったボクに刷り込まれた人間認識ですね。人間性なんて信用できるんですかね?」「芸術表現とヒューマニズムの関係はどうなんですか?」「うーん、ボクはこの作品は主人公、小豆子・蝶衣(レスリー・チャン)と石頭・小樓(チャン・フォンイー)の、究極の愛の物語、だから、実に人間的な作品だと思うのですがねえ。」 というわけで、シマクマ君、チョット、口調がやけくそ気味ですが、人の好みというのものは難しいですね。仕方がないので、ここからは独り言です。 最初に断っておくと、この映画では、多指症の少年の指が切り落とされるシーンから始まりますが、京劇の修行シーンは、ひたすら、虐待まがい、イヤ、虐待かな、の暴力の繰り返しですし、主人公二人の生きた時間は、近代中国が直面した政治的暴力(戦争・革命)の最中です。しかし、そのシーンが映画に描かれることが、映画制作者や監督自身の暴力的な志向の直接的に表現されていたとはボクは思いません。 で、映画ですが、この映画の題名には史記の項羽本紀にある「垓下の戦い」の覇王=項羽と姫=虞美人の別れを、「覇王別姫」(覇王、姫ト別ル)として京劇にしたお芝居の題名が使われています。 映画で、二人が演じる劇中のセリフは、史記ではこの詩です。高校の教科書に出てきます。力拔山兮氣蓋世 力は山を抜き 気は世を蓋う時不利兮騅不逝 時利あらずして 騅逝かず騅不逝兮可奈何 騅の逝かざる 如何すべき虞兮虞兮奈若何 虞や虞や 若(なんぢ)を如何せん 項羽のこの詩に答える虞美人の返歌はこうです。これは教科書にはありません。漢兵已略地 漢兵、已に地を略す四方楚歌聲 四方は楚の歌聲大王意氣盡 大王の意気は盡く賤妾何聊生 賤妾(せんしょう)、何くんぞ生を聊(やす)んぜん 史記には、虞美人の最期は書かれていませんが、京劇では項羽の刀で自刃するようです。映画の中に小豆子が「われは男にして、」と、繰り返し間違えるセリフがあります。「われは女にして、男にあらず」が正しいのですが、そのセリフは虞美人の返歌の賤妾何聊生と響き合っていて、哀切です。 史実、芝居、現実、という三重に重ねられた世界で、父親を知らず、母親に捨てられた小豆子は、生まれつきあった6本目の指を役者になるために切り落とされ、「われは男にして」というセリフの間違いを、相方の兄弟子・石頭によって暴力的に矯正されることで、一人前の役者として成人します。 その結果、史実でも、現実でもない、虚構の芝居の世界に閉じ込められて成人した小豆子・蝶衣(レスリー・チャン)が、「お前は女だ」としつけてくれた覇王役の兄弟子・石頭・小樓(チャン・フォンイー)の賤妾になることは必然というほかありません。 まず、現実の社会と古典芸能の相克を近代中国史を背景に描きながら、その世界で、演じるという「人間的なワザ」を奪われて、人形にすぎない役者の人生を生きるよりほかの方法を知らない、世間から見れば天才役者の悲劇でしかありえない人間の孤独な一生を描いた傑作だと思います。 映画は、薄暗い舞台で、覇王と虞美人の扮装で再会した二人のシーンで始まりましたが、次のシーンでどんな結末を迎えることになるのかを、始まりからの50年をたどるために3時間に及ぼうかという熱演で描いているのですが、じつは、その結末は、1000年以上も前に予告されていたのでした。 四面楚歌の中、大王の意気が儘きた時、姫は死ぬほかなかったのでした。賤妾(せんしょう)、何くんぞ生を聊(やす)んぜん これを小豆子・蝶衣(レスリー・チャン)の人間的悲劇といわずして、何といえばいいのでしょうか?役者でしかない命を舞台の上で絶つシーンに至るまで、悲劇を悲劇として演じ切った、レスリー・チャンの妖艶さに拍手を忘れて目を瞠りました。 ボクは傑作だと思うのですがねえ(笑) この作品で、役者としての頂点に立ったレスリー・チャンが、2003年、自ら命を絶って、この世を去ったことを思うと、やはり、胸が痛みます。 監督 チェン・カイコー陳凱歌原作 リー・ピクワー脚本 チェン・カイコー リー・ピクワー撮影 クー・チャンウェイ音楽 チャオ・チーピンキャストレスリー・チャンチャン・フォンイーコン・リーフェイ・カンチー・イートンマー・ミンウェイイン・チーフェイ・ヤン チャオ・ハイロン1993年・172分・中国・香港・台湾合作原題「覇王別姫」「Farewell My Concubine」日本初公開 1994年2月11日2023・07・31・no99・シネリーブル神戸no203 ・SCCno9!

2023.09.29

コメント(0)

-

ヴィム・ヴェンダース「パリ、テキサス」シネ・リーブル神戸no207

ヴィム・ヴェンダース「パリ、テキサス」シネ・リーブル神戸 2022年1月にシネリーブル神戸でやっていた「ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ ROAD MOVIES 夢の涯てまでも」という特集の1本として見ました。で、その時に感想を書くのに困ってほったらかしにしていました。で、今ごろ書いてます。 2023年の9月にパルシネマが、なんと、まあ、小津安二郎の「お早う」と二本立てで企画して上映しています。で、そのプログラムを見つけてチッチキ夫人がいいました。「ねえ、この『パリ、テキサス』って見たんでしょ?」「うん、見た、見た。」「見たいねんけど、どうなん?」「ええで、鏡に自分の姿が映ってるとするやろ、それをいきなり粉々に割るような印象やな。」「そんなシーンがあるの?」「いや、ない。ボクがそう感じただけや。」「どういうこと?」「アリゾナ砂漠ってあるやろ、グランドキャニオンみたいなとこ。そこを歩いてんねん。あの、ほら、『ラッキー』やったかの老人な。なんとかスタントン。」「カメ出てくるの映画やんな」「うん、若い頃のあの人が主役。で、ナスターシャ・キンスキーいう、きれいな人が奥さん。」「フーン。」「で、あのジイさんが、記憶喪失で、4年間、パリに行こうって思い込んで、砂漠を歩いてる、まあ、中年のオッサンやねん。」「歩いてパリなんか行けんの?」「うん、行けんねん。見たらわかる。」「その奥さんは?」「うん、子どもおるねんけど、男の子。その奥さんも子供も捨てたらしいんやけど、忘れてんねん。」「忘れたん?」「いや、そのオッサンがや。」「ああ、そうなん。」「ホンで、まあ、砂漠のガソリンスタンドで倒れて、あれこれあって、奥さんと再会するねん。それが、あの赤い服着た女の人のシーン。」「ナスターシャ・キンスキーいう人やんな。」「そう。で、あのシーンでボクの鏡がぶち割れねん。」「鏡のシーンとかないんやろ。」「うん、でも、覗き部屋いうの?あっちで女の人がいるのが見えて、こっちはみえへんみたいな窓のシーンはある。」「そのガラスが割れるん?」「いや、割れへん。」「意味わからんわ。」「うん、ボクも意味わからん(笑)、でも、音楽はエエで。ライ・クーダ―のスライドギターや。ずーっと乾いていて切ない(笑)。」「パリはどうなってるの?」「そやから、見たらわかるって(笑)。」 主人公はトラビス(ハリー・ディーン・スタントン)というのですが、彼が覗き部屋の女で稼いでいる妻のジェーン(ナスタ―シャ・キンスキー)を見て、そっと、その場を去るところまでは確かに覚えているのですが、後は、やっぱり、砂漠を歩いているイメージしか覚えていません。 そのシーンで、涙が出てきて止まらなくなったような、それだけで映画の記憶は止まっています。でチッチキ夫人はまだ見に行ってませんが、ボクは、SCC(シマクマシネマクラブ)のM氏をお誘いしてお先に見に行きました。その感想は、別に書きます。監督 ヴィム・ヴェンダース脚本 サム・シェパード L・M・キット・カーソン撮影 ロビー・ミュラー美術 ケイト・アルトマン衣装 ビルギッタ・ビョルゲ編集 ペーター・プルツィゴッダ音楽 ライ・クーダーキャストハリー・ディーン・スタントン(トラヴィス)ナスターシャ・キンスキー(ジェーン)ディーン・ストックウェル(ウォルト)オーロール・クレマン(アンヌ)ハンター・カーソン(ハンター)ベルンハルト・ビッキ(医師)1984年・146分・G・西ドイツ・フランス合作原題「Paris, Texas」配給:東北新社日本初公開:1985年9月7日2022・01・08-no3・シネ・リーブル神戸no207!

2023.09.28

コメント(2)

-

セドリック・クラピッシュ「ダンサー イン Paris」シネ・リーブル神戸no205

セドリック・クラピッシュ「ダンサー イン Paris」シネ・リーブル神戸 シネリーブルの予告編を見てからチッチキ夫人が騒いでいましたが、見てきたようです。セドリック・クラピッシュ監督の「ダンサー イン Paris」です。「少女マンガやったらどうしようって思っていたけど、まあ、大丈夫やったわ。」「なによ、少女マンガて?」「だから、アラベスクとか知らん?山岸涼子。ガンバルやつやん。」「ふーん、ガンバルやつでも嫌いちゃうで。」「まあ、とにかく見といでよ。悪ないから(笑)。」「なに、その笑い?」「それに、出てる人、多分、あれ、みんな、本物のプロよ。」 というわけで、一日遅れでシネリーブルにやって来ました。 本物のプロのなせる業にくぎ付けでした。バレエです!ダンスです! クラシックとかコンテンポラリーとかいわれても皆目わからない素人のジジイが目を瞠りました。パリのオペラ座とからしいですが、クラシック・バレエの、チラシによれば「ラ・バヤデール」という演目の舞台が、練習風景や舞台裏を絡めながら延々と上映されて、まあ、とどのつまりに、映画のドラマのため(?)の事故が起こるのですが、「まあ、そっちの筋書きはいいから、このまま、最後まで映してよ。」といいたくなる迫力でした。 三浦雅士という、昔、「ユリイカ」という雑誌の編集長だった、贔屓の文芸批評家が、90年代に、突如「バレエ評論家」になった時に困惑したことを思い出しました。で、目の前に繰り広げられるシーンに目を奪われながら、「なるほどなあ!」 と、不思議な納得に浸りました。 ところが、後半になって、コンテンポラリー・ダンスの練習風景や舞台の様子が映り始めると、また、少し違ったカンドーに浸りました。ダンスって、スゴイ! まあ、そんな、ありきたりな言葉でしか言えませんが、頭の先から足のつま先まで「美しい」の方へむかって、自由自在に、それも集団で、にもからわらず一糸乱れぬではなくて、優雅で繊細に動いていることが驚きでした。 舞台で着地に失敗し足を折ってしまったバレリーナ、エリーズを演じたマリオン・バルボーをはじめ、登場するすべてのダンサーたちに拍手!でした。 バレエとかダンスとかのドキュメンタリーでも見たかのように感想を書いていますが、映画はもちろん「ドラマ」でした。印象的なセリフや楽しいシーンもあるのですが、やっぱりダンス、バレエのドキュメンタリーなシーンが圧巻!でした。拍手! 見終えて、映画館を出て、チッチキ夫人に電話しました。「オーイ、もう一つ元町回って見るから遅くなるね。」「わかりました。で、ダンサーはどうやった?」「( ̄∇ ̄😉ハッハッハ、笑った意味わかったで。父娘ものやないか。」「ふふふふ。」 監督 セドリック・クラピッシュ脚本 セドリック・クラピッシュ サンティアゴ・アミゴレーナ撮影 アレクシ・カビルシーヌ美術 マリー・シェミナル衣装 アン・ショット編集 アン=ソフィー・ビオン音楽 ホフェッシュ・シェクター振付 フローレンス・クラーク ホフェッシュ・シェクターキャストマリオン・バルボー(エリーズ)ホフェッシュ・シェクター(ホフェッシュ・シェクター本人)ドゥニ・ポダリデス(アンリ)ミュリエル・ロバン(ジョジアーヌ)ピオ・マルマイ(ロイック)フランソワ・シビル(ヤン)スエリア・ヤクーブ(サブリナ)メディ・バキ(メディ・バキ本人)アレクシア・ジョルダーノ(アレクシア・ジョルダーノ本人)ロバンソン・カサリーノ(ロバンソン・カサリーノ本人)2022年・118分・G・フランス・ベルギー合作原題「En corps」2023・09・23・no116・シネ・リーブル神戸no205 !

2023.09.27

コメント(0)

-

ウェス・アンダーソン「アステロイド・シティ」シネリーブル神戸no204

ウェス・アンダーソン「アステロイド・シティ」シネリーブル神戸 映画でも、お芝居でも、まあ、小説でも、詩でも、ですが、見たり読んだりしていて、自分が何を見ているのか、何を読んでいるのかわからなくなることってありますね。画面上、舞台上、あるいは、言葉やその文脈として、見たり読んだりしていることはわかるのですが、で、何を読んだとか見たとか聞かれるとわからないんですね。 小説でいえば、大傑作と誰もがいうセルバンテスの「ドン・キホーテ」(岩波文庫・全6巻)ですね。筋の展開も「ここが面白い!」と言われる山場の説明も全部できるのですが、「それで?」と問い直すと、何が何やらわからないんですね。 それでも、全6巻読み終えた自分をホメてあげたい気分ですが、ここの所、映画館を徘徊していて、その手の代表選手がウェス・アンダーソンです。 何本か見たことがありますが、それで?という困惑だけが記憶に残っていて、なんとなく気に掛かるんですね。映画は、小説とかとちがって、見ていればいいだけですから、気に掛かるのでやってきてしまうのですが、今回は「アステロイド・シティ」です。チラシによれば、まあ、ウソかホントか知りませんが、アメリカでは大評判の作品ですね。ぽかーん! でした(笑)。 1955年のテレビ番組で、西部の町「アステロイドシティ」、訳すと「小惑星都市」だそうですが、そこを舞台にしたお芝居をテレビで見せているという設定ですね。 お芝居を見せているわけですから、映画のシーンの背景は書割で、映像的にはアニメっぽいのですが、そこに実写の俳優が登場して、あれこれ、意味ありげな展開です。展開している意味を考える前に、「犬が島」だったかでは人形だった登場人物が人間で実写ですから、テンポというか、そこに見えている人物のリアリティというかがヘンなんですね。で、多分、これがウェス・アンダーソンなんでしょうね。こいつら、なにやってんだ? 最後までわかりませんでしたね。この映画を喜ぶセンスはボクとは無縁だといってしまえば、まあ、もう見ないのですが、やっぱり、ちょっと気に掛かって考えてしまうるわけです(笑)。 アニメの書割を背景にして人間を人形化したことで、何が起こったのですかね。もう一つ、1955年って、やたら水爆実験とか、一方で、宇宙人とかテレビ中継とか出てきましたが、作り手の意図のなかではどういう時代なのでしょうね。 まあ、そういうわけで、結果的には、今回も予想通り完敗の作品でした。 で、今回、面白かったことは、劇場で昔の知人、ボクより少しお若い方ですが、その方が、偶然、真後ろの席に座っていらっしゃたことですね。 まあ、ボクは見ていませんが、今年評判になったインド映画とかがお気に入りだったようで、先日、偶然お会いした時には「見ろ!見ろ!」と元気にすすめらたことがある方ですが、真後ろだったのでちょっとおしゃべりしました。「ウェス・アンダーソンとか、よく見るの?」「うううん、知らない。でもトム・ハンクスとかマーゴット・ロビーとか出てて、面白そうじゃない。」「( ´艸`) 多分、はずれますね(もちろん声なし)。」 場内が明るくなってもう一度声をかけました。「どうでした?」「ずっと、寝たり起きたりしてた。」 ( ´艸`) そうなんですよね。インド映画とかお好きで、トム・ハンクスのお芝居を期待してもカラぶるんですよね、この人の場合(笑)。監督 ウェス・アンダーソン原案 ウェス・アンダーソン ロマン・コッポラ脚本 ウェス・アンダーソン撮影 ロバート・イェーマン美術 アダム・ストックハウゼン編集 バーニー・ピリング アンドリュー・ワイスブラム音楽 アレクサンドル・デスプラキャストジェイソン・シュワルツマン(オーギー・スティーンベック/ジョーンズ・ホール)スカーレット・ヨハンソン(ミッジ・キャンベル/メルセデス・フォード)トム・ハンクス(スタンリー・ザック)ジェフリー・ライト(ギブソン元帥)ティルダ・スウィントン(ヒッケンルーパー博士)ブライアン・クランストン(司会者)エドワード・ノートン(コンラッド・アープ)エイドリアン・ブロディ(シューベルト・グリーン)マーゴット・ロビー(妻/女優)2023年・104分・G・アメリカ原題「Asteroid City」2023・09・12・no112・シネリーブル神戸no204

2023.09.19

コメント(0)

-

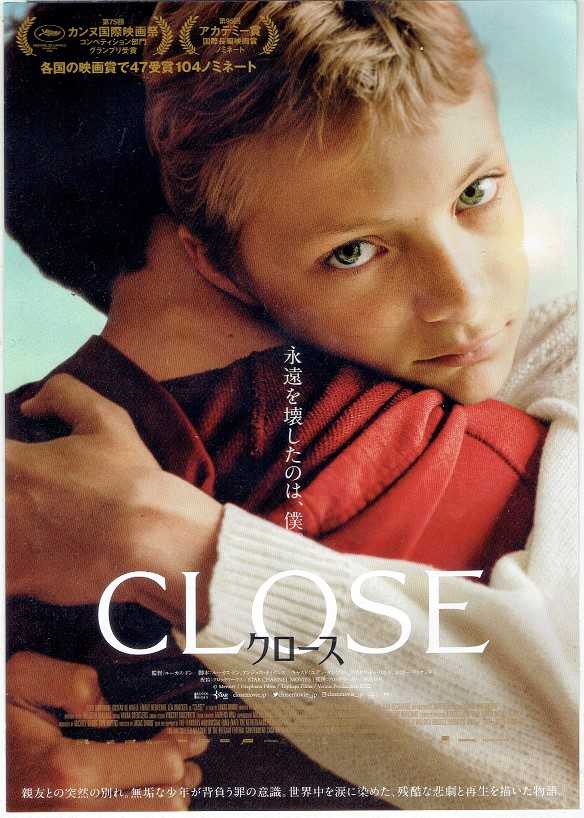

ルーカス・ドン「CLOSE」シネ・リーブル神戸no200

ルーカス・ドン「CLOSE」シネ・リーブル神戸 映画館に飾ってあるポスターの写真の少年の眼差しが気になってみました。ルーカス・ドンという監督の「CLOSE」です。2022年のカンヌ映画祭でグランプリ、ですから二等賞だった作品です。 多分、中学校の1年生くらいの年頃の二人の少年のお話でした。自転車での疾走、広がる花畑、教室の子どもたちの会話、熱中するクラブ活動、クラリネットとかアイスホッケーとか、そういうシーンが印象に残りました。 二人の少年は幼なじみで、名前はレオとレミです。映画の最後にはレオは一人ぼっちになります。あんなに仲良しだったレミも、レミの家族もレオの前から消えてしまいます。 チラシの写真で、こっちを見ている少年がレオです。背中がレミです。ボクが、この写真を見て気になったのはレオの眼差しに、なんというか、ケンというのでしょうか、何か尖ったものがあると思ったからです。 で、見終えて思い出したのが、いまから50年以上も前のことです。ボク自身が中3だった時に、子どものころから仲良しだったM君という友達がグレてしまった時のことです。それまで、よくできていた勉強とかにも興味を失って、新しい友達と連れ立って、まあ、タバコを吸ったりし始めたときに、気を揉んだ先生の一人がボクに声をかけてきました。「S君、M君は親友やろ?M君あんなんなってるけど、放っておいてええんか?」 しかし、ボクは何もしませんでした。結果、それぞれ別の高校に進学し、そのまま、音信もとだえ、今に至っています。廊下かどこかですれ違った時、彼がボクに気づいて目を伏せたシーンが、なんとなく記憶に残っています。 レミがレオを見るシーンが印象深い映画でした。チラシのレオの眼差しにあるのはイノセンスではありません。しかし、イノセンスを捨てることでしかたどり着けない場所があって、そこでしか人は生きることができない、人間という存在の不条理に対する怒りであることは間違いないように思いました。 しかし、ね、レオ君、その怒りというか、戸惑いというかはね、結局、終わらないまま、心のどこかでわだかまり続けるんだよね。それでも、今、君が失ったものは、もう二度と帰ってこないよね。 凛々しいレオを演じたエデン・ダンブリン君に拍手!でした。 で、まあ、ただの思い付きというか、思い浮かんだだけで、根拠はないのですが、今年「怪物」という作品を発表した是枝監督は、「怪物」を撮る前に、この映画を見たんじゃないかと思いました。 二つの映画はともに、少年たちの友情を描いていますが、両方とも、所謂、同性愛の萌芽を描いているなんていうのは眉唾ですね。少年というのは、まあ、少女のことはわかりませんが、あんなものです(笑)。監督 ルーカス・ドン製作ミヒール・ドン ディルク・インペンス脚本 ルーカス・ドン アンジェロ・タイセンス撮影 フランク・バン・デン・エーデン編集 アラン・デソバージュ美術 イブ・マルタン衣装 マニュ・フェルシューレン音楽 バランタン・アジャジキャストエデン・ダンブリン(レオ)グスタフ・ドゥ・ワエル(レミ)エミリー・ドゥケンヌ(ソフィ:レミの母)レア・ドリュッケール(ナタリー:レオの母)イゴール・ファン・デッセル(チャーリー:レオの兄)ケビン・ヤンセンス(ピーター:レミの父)2022年・104分・G・ベルギー・フランス・オランダ合作原題「Close」2023・07・18・no90・シネ・リーブル神戸no200

2023.07.24

コメント(0)

-

オレシア・モルグレッツ=イサイェンコ「キャロル・オブ・ザ・ベル」シネ・リーブル神戸no202

オレシア・モルグレッツ=イサイェンコ「キャロル・オブ・ザ・ベル」 ウクライナ生まれのオレシア・モルグレッツ=イサイェンコという監督の「キャロル・オブ・ザ・ベル」という作品を見ました。 1939年1月、当時、ポーランド領内にあったスタニスワヴフという町が舞台でした。ユダヤ人の一家が大家さんであるアパートに、ウクライナ人の音楽家一家とポーランド人の軍人の家族が引越ししてくるところから映画は始まりました。 ウクライナ人一家の娘で、歌の好きな少女が、ことあるごとに歌うのがウクライナの民謡「シェドリック」=「キャロル・オブ・ザ・ベル」で、それが映画の題名になっています。 三つの家族が暮らすスタニスワヴフという町は、当時はポーランド領ですが、現在ではスタニスワヴフイヴァーノ=フランキーウシクという、ウクライナ領の町です。 1920年代から2020年代までの約100年間、だいたい1世紀という時間の幅で考えてみると、間に、この町を現れた、よその国の軍隊は帝政ロシア軍、赤軍、ナチスドイツ軍、ソビエト軍。で、ソビエト崩壊があって、20世紀のロシア軍がすぐに思い浮かびますね。まったく素人の興味本位ですから、ポーランド、ウクライナの国境問題まではよくわかりませんが、あっちから、こっちから、ろくでもないことの繰り返しだったことは間違いありませんね。で、映画は1939年、その町に暮らしていた三つの家族の3人の少女の、1978年だったと思いますが、40年後の再会の物語でした。 赤軍によるポーランド人の迫害、ナチスによるユダヤ人の迫害、ソビエト軍によるドイツ人、ソビエト共産党の反共産主義者・ウクライナ民族主義者に対する迫害。構図としてすぐに思いうかぶ激動のなかを、「キャロル・オブ・ザ・ベル」をお守りのように歌う少女の半生が振り返えられる作品でした。 登場する子供たちのイノセンスなまっすぐさが胸を打ちました。作品は2021年、今回のロシアのウクライナ侵攻以前に制作されたもので、反ロシア的ナショナリズムのプロパガンダ映画というわけではありませんが、ウクライナという国家というか、民族というかに対する「愛」の表現が少々図式的なのが、ボクには残念でした。監督 オレシア・モルグレッツ=イサイェンコ脚本 クセニア・ザスタフスカ撮影 エフゲニー・キレイ美術 ブラドレン・オドゥデンコ編集 ロマン・シンチュク音楽 ホセイン・ミルザゴリキャストヤナ・コロリョーバ(ソフィア・ミコライウナ)アンドリー・モストレーンコ(ミハイロ・ミコライウナ)ヨアンナ・オポズダ(ワンダ・カリノフスカ)ミロスワフ・ハニシェフ(スキヴァツワフ・カリノフスカ)ポリナ・グロモバ(ヤロスラワ・ミコライウナ)フルィスティーナ・オレヒブナ・ウシーツカ(テレサ・カリノフスカ)アラ・ビニェイエバ(ベルタ・ハーシュコウィッツ)トマシュ・ソブチャク(イサク・ハーシュコウィッツ)エウゲニア・ソロドブニク(ディナ・ハーシュコウィッツ)2021年・122分・G・ウクライナ・ポーランド合作原題「Carol of the Bells」2023・07・21・no92・シネ・リーブル神戸no202

2023.07.22

コメント(0)

-

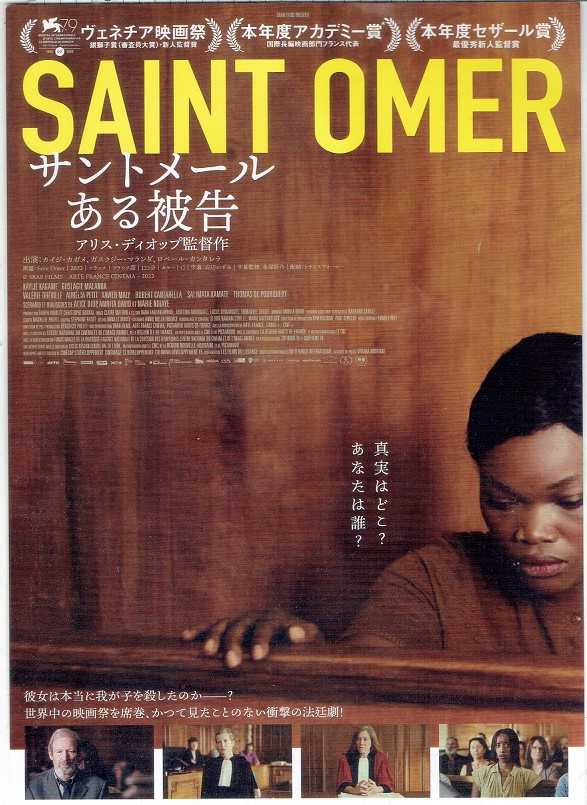

アリス・ディオップ「サントメール ある被告」シネ・リーブル神戸no201

アリス・ディオップ「サントメール ある被告」 予告編で興味を惹かれて見ました。アリス・ディオップという監督の「サントメール ある被告」という裁判・法廷映画でした。 生後15か月の赤ん坊を潮が満ちてくる海岸に置き去りにして、殺人の罪を問われているアフリカ系の移民の女性ロランス・コリー(ガスラジー・マランダ)の裁判の成り行きを描いた作品でした。 ボク自身の中にある「男性性」というか、無意識なのですが、「女性」や「未開社会」に対する、無知や差別性ということを、意識の深いところから揺さぶられる印象の作品でした。 サント・メールというのはフランスの地名だそうですが、フランス語の音としては「聖なる母」という響きとして聞こえることばだそうです。 ヨーロッパ社会全体、あるいはカトリックのフランスにおいては、まあ、「聖なる母」というのは、もちろんマリアのことだと思いますが、この映画ではアフリカからの移民の女性、被告であるロランス・コリー、裁判を傍聴する小説家であるラマという、二人のアフリカ系移民の、一世、ないしは、二世の女性を中心に描くことで、まあ、おおざっぱに言えば、アフリカを離れ、「ヨーロッパ的キリスト教文明」を肯定して暮らすアフリカ系の人々の精神の奥にある、まず「植民地的な忍従の歴史」、そして、その、また、奥にある「アフリカ的文明」の根っこのようなものが、妊娠する、出産する、育てるという、人間の生きものとしての原初的な体験をする中で、ヨーロッパで暮らす彼女たちに揺さぶりをかけるとでもいう映画だと思いました。 裁判は、ヨーロッパ的な「聖なる母」を肯定する検事やロランスの愛人である白人男性。あたかも文化人類学者のようにロランスを問い続ける、白人の女性判事。ロランスを徹底的に擁護する白人の女性弁護士。自らの妊娠に不安を感じながら傍聴をやめられないアフリカ系の女性小説家という登場人物たちの取り合わせで進行します。 ここまで、分かったような調子で書いていますが、実は、映画が描こうとしている、この裁判で争われている眼目は一体何なのかということについて分かったわけではありません。ただ、この映画の製作者、まあ、監督が見ている人間にとって「わかりやすい」かもしれない図式的な描き方を避けて、登場人物それぞれの発言の内容や、行為のシーンの意味について、聞き、見ることを求めている映画の作り方なのだということは強く感じました。で、考え込んだわけです。 あたかも、ドキュメンタリーのように進行しますが、映像の組み合わせとか、判事役、弁護士役の描き方は、ドラマそのものです。で、そこが、とても面白いのですが、差し出された問いかけの深さには、唸るばかりでしたね(笑) 帰宅してチッチキ夫人に、そのままいうと、彼女は翌日出かけて見てきたようです。「パンフレット買っちゃった(笑)。」「えー、で、面白かった?」「うん、面白かったけど、よくわからなかった。で、パンフレットが欲しくなっちゃった(笑)。もう一度行こうかなあ。」監督 アリス・ディオップ製作 トゥフィク・アヤディ クリストフ・バラル脚本 アリス・ディオップ アムリタ・ダビッド マリー・ンディアイ撮影 クレール・マトン美術 アナ・ル・ムエル衣装 アニー・メルザ・ティブルス編集 アムリタ・ダビッドキャストカイジ・カガメ(ラマ:傍聴する小説家)ガスラジー・マランダ(ロランス・コリー:被告)バレリー・ドレビル(裁判官)オレリア・プティ(ヴォード)グザビエ・マリー(リュック・デュモンテ)ロベール・カンタレラ(検察官)サリマタ・カマテ(オディール・ディアッタ)トマ・ドゥ・プルケリ(アドリアン)アダマ・ディアロ・タンバ(ラマの母親)マリアム・ディオップ(ラマの姉妹)ダド・ディオップ(ラマの姉妹)2022年・123分・G・フランス原題「Saint Omer」2023・07・19・no91・シネ・リーブル神戸no201

2023.07.20

コメント(0)

-

パオロ・タヴィアーノ「遺灰は語る」シネ・リーブル神戸no200

パオロ・タヴィアーノ「遺灰は語る」 タヴィアーニ兄弟というイタリアで映画を作ってきた兄弟がいて、兄のヴィト―リオが2018年に90歳でなくなり、弟のパオロが2022年、88歳で作られた作品だそうです。50年ほど前に「父 パードレ・パドローネ」という映画を見た記憶がありますが、内容は何も覚えていません。 今回は予告編を見ていて、「ウン?」 という気分になってやって来ました。 パオロ・タヴィアーニ監督の「遺灰は語る」です。 ピランデッロという、戦前のイタリア文学の巨匠、ムッソリーニを支持したファシスト作家で、ノーベル賞、光文社古典新訳シリーズの最初のころ、「月を見つけたチャウラ」(光文社文庫)という本が出て読んだような、読まなかったような、まあ、そういう、あやふやな記憶の人物がストックホルムでノーベル賞の授賞式に出ているシーンから映画は始まりました。 白黒の画面で、どうも実写のニュースフィルムのようですが、その作家の臨終のシーンあたりから独特の、まあ、そういうしか言い方がわかりません(笑)、映像が展開し始めます。 病室は、なんだかSF調ですし、その後の展開は、懐かしい、あのリアリズム! って言いたい感じなのですが、ほとんどコメディです。 遺骨の搬送を命じられたシチリアからの特使の真面目くさった様子が笑えます。いっしょに飛行機に乗るのは縁起が悪いと言っておりてしまう乗客とか、ギリシアの壺は拝めないとごねる神父とか、新しい容器に移し替えようとするとあふれてしまう遺灰とか、子供用の棺の行進とそれを笑う市民とか、なんだかしみじみと可笑しいのです。で、移し替えるときに余ってしまった遺灰をどうするのかと思っていると、画面がフルカラーにかわって、真っ青な海に撒かれるシーンで遺灰の旅が終わりました。すごいなあ・・・ まあ、なにがスゴイのだか、説明できないのですが、とりあえずスゴイわけで、ボーっと浸っていると、第2部「釘」が始まりました。こちらは色が印象的な作品で、こちらも凄いのですが、やっぱり説明するのが難しいのですね。 移民の父が営む酒場で楽しく踊っていたはずの少年が天から落ちてきた釘に人生を翻弄されるのですが、その少年の眼というか表情がすばらしくて見ってしまいます。終わってみると、どうも墓守の話だったようで、再び唸ってしまいました。 邦題は「遺灰は語る」ですが、イタリアでの題は「Leonora addio」、訳せば、「さらばレオノーラ」ということになるそうで、タヴィアーニ監督が兄弟で撮ろうとしていて撮れなかった作品の題らしいのですが、兄に先立たれて、残された弟、パオロ・タヴィアーニという88歳の監督が何を伝えようとして、この映画を撮ったのか、そう考えると、遺灰がシチリアの青い海に撒かれたシーンや、殺してしまった少女の墓の前に立つ、老いた少年の姿が浮かんできますね。 やっぱり、タヴィアーニ兄弟で撮った作品、できれば見てみたいものですね。なにはともあれ、パオロ・タヴィアーニという老監督に拍手!でした。監督 パオロ・タヴィアーニ製作 ドナテッラ・パレルモ脚本 パオロ・タヴィアーニ撮影 パオロ・カルネラ シモーネ・ザンパーニ美術 エミータ・フリガート衣装 リーナ・ネルリ・タヴィアーニ編集 ロベルト・ペルピニャーニ音楽 ニコラ・ピオバーニキャストファブリツィオ・フェラカーネ(シチリア島アグリジェント市の特使)マッテオ・ピッティルーティ(バスティアネッド)ロベルト・ヘルリッカ(ピランデッロの声)2022年・90分・PG12・イタリア原題「Leonora addio」2023・07・11・no89・シネ・リーブル神戸no200

2023.07.15

コメント(0)

-

ニール・ジョーダン「探偵マーロウ」シネ・リーブル神戸no197

ニール・ジョーダン「探偵マーロウ」 SCC(シマクマ・シネマ・クラブ)第7弾!です。最近お気に入りのリーアム・ニーソンが、あのフィリップ・マーロウを演じるというわけで、シマクマ君はかなり自信をもって提案したのがニール・ジョーダン監督の「探偵マーロウ」でした。 ところが、ところが、見終えて劇場を出て、M氏の最初の一言で、がっくりでした。「チャンドラーのマーロウって、あんなふうにマッッチョというか、ドンパチやる探偵なのですかねえ?」「・・・・・・」 グウの音も出ないとはこういうことをいうのでしょうね。 我々の世代なら知っている人が多いと思うの野ですが、フィリップ・マーロウって下に貼りましたが、こういうことを口にする探偵なんですね。 If I wasn't hard, I wouldn't be alive. If I couldn't ever be gentle, I wouldn't deserve to be alive. まあ、いろんな訳があるらしいのですが、ボクでも知っているのが、推理作家の生島治郎訳です。タフでなければ生きて行けない。優しくなれなければ生きている資格がない。 いかがです、聞いたことあるでしょ。訥弁でブッキラボウなんだけど、語りの人なんですよね。チャンドラーの「長いお別れ」とかお読みになるとわかるのですが、事件のありさまや現場について語って聞かせる探偵なんですよね、フィリップ・マーロウって。だから、シマクマ君はリーアム・ニーソンに期待して、提案したのです。 映画は出だしから、その渋いマーロウと1930年代のハリウッドというか、ロサンゼルスというか、まあ、ニューヨークじゃない感じ、裏がありそうな成金趣味の美人、ヒスパニック(メキシコ)や黒人に対する隠然たる差別、ギムレットとかマティーニとかのお酒の飲み方、それぞれ、なかなか味のある展開なのですが、とどのつまりに、なんだか妙にマッチョな結末が待っていたわけなんですね。なんだかなあ???? まあ、そんなふうに思っていると、先程の一言でガックリでした。それにしても、M氏も鋭いですね。推理小説的謎解きの筋運びで描くと、なんか、マーロウのキャラが薄っぺらくなっちゃって、どこがいいのか分らないものだから、どうせならすっきりした結末を! とか、なんとかという感じで、わかりやすくマッチョなキャラにしちゃったんじゃないかっていう気がしていたのですが、どうも、そのあたりを見破っていらっしゃったようですね。 ネット上のレビューとか見ると、結構、好評なようで、ようするに意固地なこだわりなのかもしれませんが、仕方がないですね。 「あのー、あたりってなかなかないんですね。」 M氏のその日のお別れのセリフなのですが、いやはや、こういう場合はなんとお答えしていいのか、ボクが責任感じてもしようがないのですが、やっぱり責任感じちゃいますね(笑)。監督 ニール・ジョーダン原作 ジョン・バンビル脚本 ウィリアム・モナハン ニール・ジョーダン撮影 シャビ・ヒメネス美術 ジョン・ベアード衣装 ベッツィ・ハイマン編集 ミック・マホン音楽 デビッド・ホームズキャストリーアム・ニーソン(フィリップ・マーロウ)ダイアン・クルーガー(クレア・キャヴェンディッシュ)ジェシカ・ラング(ドロシー・クインキャノン)アドウェール・アキノエ=アグバエ(セドリック)ダニー・ヒューストン(フロイド・ハンソン)アラン・カミング(ルー・ヘンドリックス)コルム・ミーニー(バーニー・オールズ)フランソワ・アルノー(ニコ・ピーターソン)ダニエラ・メルヒオール(リン・ピーターソン)イアン・ハートサーナ・カーズレイク2022年・109分・PG12・アメリカ・アイルランド・フランス合作原題「Marlowe」2023・06・26・no78」・シネ・リーブル神戸no197・SCC第7回

2023.07.14

コメント(0)

-

セバスティアン・マイゼ「大いなる自由」シネ・リーブル神戸no199

セバスティアン・マイゼ「大いなる自由」 「希望の灯り」という、数年前に見たドイツの映画で主役をしていたフランツ・ロゴフスキという俳優が主役らしいというので、見に来ました。 セバスティアン・マイゼという監督の「大いなる自由」という作品です。見終えて、ボンヤリ振り返っていて、最初から最後まで、画面上に女性が一人も出てこなかったんじゃあなかったかということに気づいて唖然としました。 映画の舞台は1945年、1957年、1969年の西ドイツの刑務所でした。 1945年、ドイツ第三帝国の崩壊直後、解放軍であった連合国によって管理されていた刑務所で、偶然、同房になったハンスとマッチョの権化のようなヴィクトールの出会いです。「オレに触るな!変態!」 象徴的なセリフで映画が動き始めました。どうなるんだろう、この二人? 山積みされたナチスの軍服から鍵十字のワッペンを剥ぎ取り、黙々と仕立て直しの作業に従事する主人公ハンスが映ります。 で、ヴィクトールが、毛嫌いしていたはずのハンスの腕に彫られた収容番号の入れ墨に気づくところから、一気に輪郭が見え始めました。 ハンスの腕をつかんだヴィクトールがいいました。「消してやろうか?」 隠し持った刺青の道具で番号が消されていきます。 第三帝国のドイツで「同性愛者」が「反社会分子」とみなされて、ユダヤ人、共産主義者、精神病者などとともに強制収容所への「収容」の対象であったことはボクでも知っていますが、戦後の東西ドイツに男性同性愛を禁じる刑法175条という法律があったことは知りませんでした。刑務所ではナチス時代に刑務官だった人間たちが戦後も同じ職業に在職し、いかにも官僚的な無表情で情け容赦のない暴力をふるっています。 1957年、二人が出会った日から10年以上たった、同じ刑務所です。再び収監されたハンスと、服役を続けているヴィクトールの再会です。 ヴィクトールに恩赦のチャンスが巡ってきますが、出所直前のある日、不安に駆られたヴィクトールは隠し持っていたヘロインを自ら注射して気を失い、恩赦を逃します。再び同房になった二人ですが、今度はハンスが薬物依存のヴィクトールを献身的に看病し、東ドイツへの逃亡をささやきます。「どこにも逃げていくことはできない!」 ヴィクトールは、そう叫びながら、戦地から帰った家で、知らない男と寝ていた妻を発見し、男と妻を殺した経緯を語ります。話を聞き終えたハンスはヴィクトールを抱きしめます。 実は、この年、東ドイツでは175条が失効していたのを見終えた後で知りました。 1969年、刑務所の娯楽室で月面着陸のテレビ放送をみているハンスとヴィクトールをはじめとした囚人たちのシーンが映ります。ハンスは娯楽室のテーブルに刑法175条の失効を大見出しにした週刊誌を発見します。1940年、ナチス時代の収容所収監に始まって以来、繰り返し罰され続けてきたハンスの「罪」が無くなったのです。 ハンスの二の腕には、収容番号の入れ墨を消すためにヴィクトールが彫ってくれた、まあ、ボクには意味の分からない大きな青黒い刺青が見えます。「たばこの差し入れをよろしく頼むよ。」 ヴィクトールからの三度目の別れの言葉に送られて出所するハンスに行くところはあるのでしょうか。 たった今、ガラスをぶち割ったショー・ウィンドウの薄明かりに照らされて真夜中の路上に座り込んでいる暗い影でしかないハンスが映っています。世界の真相のただ中で哀しく座り込んでいる人間の姿です。 その姿を見ながら思い浮かんできたのは、長い同房生活で、一度だけ愛の行為に及ぶハンスとヴィクトールですが、翌朝、中庭での散歩の時間のシーンです。「俺は、ホントは違うんだ。」「わかっている。」 ヴィクトールが恥ずかしそうに言葉をかけ、ハンスが一言答えて、二人は抱き合います。チラシの抱擁のシーンです。 ハンス・ホフマンを演じたフランツ・ロゴフスキ、刑務所で老いていくマッチョのヴィクトールを演じたゲオルク・フリードリヒ、二人ともいい俳優ですね。拍手! タバコに火をつけるシーンが、実に印象に残る哀しい作品でした。拍手!監督 セバスティアン・マイゼ脚本 トーマス・ライダー セバスティアン・マイゼ撮影 クリステル・フォルニエ美術 ミヒャエル・ランデル衣装 ターニャ・ハウスナー アンドレア・ヘルツル編集 ジョアナ・スクリンツィ音楽 ニルス・ペッター・モルベル ペーター・ブロッツマンキャストフランツ・ロゴフスキ(ハンス・ホフマン)ゲオルク・フリードリヒ(ヴィクトール)アントン・フォン・ルケ(レオ)トーマス・プレン(オスカー)2021年・116分・R15+・オーストリア・ドイツ合作原題「Great Freedom」2023・07・07・no85・シネ・リーブル神戸no199

2023.07.09

コメント(0)

-

クロード・ジディ・Jr「テノール」シネ・リーブル神戸no196

クロード・ジディ・Jr「テノール」 なんか、楽しくてスカッとする映画はないかいな? そういう目論見で見当を付けてやってきたシネ・リーブル神戸です。観たのはクロード・ジディ・Jrという若い監督の「テノール」という作品です。 正解でした。まあ、オペラを本気でご覧になったり、お聞きになっている方がご覧になると、オペラの男性テノールのとしては素人という評価が下されそうですが、ボクのような素人にはとても楽しい音楽映画でした。 現代のフランスという国、まあ、ヨーロッパの国々のといったほうがいいかもしれませんが、を舞台にした作品に共通するのが、移民、貧困、格差というリアルな問題群が背景には必ず登場することですが、この作品では貧困地域のフリーターでラップ大好き青年アントワーヌ君の、実に、「マンガ的」ビルドゥングスロマン、地域対抗ラップ歌手からオペラ座のテノールへという夢物語が語られていました。 主役を演じているのはMB14という本物のラップ歌手だそうですが、オペラも、もちろん知りませんが、ラップってなに?の徘徊老人には、上手も下手もわかりません(笑)。こんなこと起こったら面白いやろ! まあ、そういう雰囲気ののりが映画全体を包んでいて、とてもいい感じで、ラップ青年アントワーヌ君がプッチーニの名曲「誰も寝てはならぬ」をオペラ座で歌う大団円はなかなか感動的でした。オペラ座なんて来たこともない地域のガキたちが、まあ、もう、おっさんという連中もいるわけですが場所にビビりながら、大喜びしている姿に拍手!でした。 だいたい、この年になって、相変わらず少年マンガのファンであり続けてるおつむの老人には、こういう筋書きはこたえられませんね。でもね、何とか抜け出せないかと若者たちがとんがっている格差をベースにしているところは、結構マジだと思うんですよね。そのあたりが、観ていてシラケない理由かもしれませんね。監督のクロード・ジディ・Jr.の今後に期待して、拍手!でした。監督 クロード・ジディ・Jr.脚本 ラファエル・ベノリエル シリル・ドルー クロード・ジディ・Jr.撮影 ローラン・ダイアン美術 リズ・ペオ衣装 レナイグ・ペリオット=ブールベン 編集 ベンジャミン・ファブルール音楽 ローラン・ペレズ・デル・マールキャストミシェル・ラロック(マリー・ロワゾー)MB14(アントワーヌ・ゼルカウィ)ギョーム・デュエム(ディディエ)マエバ・エル・アロウシ(サミア)サミール・デカザエリオサミール・デカザマリー・オペール(ジョセフィーヌ)ルイ・ド・ラビ二エール(マキシム)ステファン・デバク(ピエール)ロベルト・アラーニャ(ロベルト・アラーニャ本人役)ドゥードゥー・マスタオスカー・コップ2022年・101分・G・フランス原題「Tenor」2023・06・13 ・no70・シネ・リーブル神戸no196

2023.06.24

コメント(0)

-

トッド・フィールド「TAR ・ター」シネ・リーブル神戸no194

トッド・フィールド「TAR ・ター」シネ・リーブル神戸 SCC(シマクマ・シネマ・クラブ)の第5回の鑑賞作品は気合を入れて選びました(笑)。第1回にイオセリアーニなんていうのを見たせいか、なんとなく「ハズレ」が続いているのを、まあ、主催者は気にしています。これはハズレへんやろ! 提案したのはトッド・フィールドという監督で、ケイト・ブランシェットという有名な女優さんが怪演していると評判の「TAR ・ター」でした。 見終えていつものしゃべりが始まりました。「で、何点ですか?」「・・・・・Mさん、おにぎり持ってきてましたよね。実はボクも持っています。天気もいいし、メリケン波止場のベンチで食べませんか?」「えっ?映画見てて食べちゃいましたよ(笑)。」「えー?隣りで、ゴソゴソしてたようですが、あの時ですか?」「はい。」 というわけで、メリケン波止場のベンチに移動しておしゃべりの続きです。「クラッシック音楽は得意なMさん、どうでした?」「イヤァー、今日はぼくからですか?ウーン、音楽についてはイマイチでしたね。後でセクハラの証拠に挙げられる男子学生とのやり取りシーンで主人公がピアノを弾きながら話しますね。あの時、主人公が弾いてたのがバッハの平均律という曲ですが、セリフとのアンバランスが割と印象深ったなと思いました。」「ああー、冷静に見てますねえ。ボクは、まあ、なんというか、ブチ切れています。」「0点?」「いや、点をつける感じじゃないというか。ボクね、音楽映画だと思って観てたんですね。で、いきなりなんですが、主人公の音楽家としての動作が、とても指揮者というふうには見えなくて、ようするに見世物というか、これってハッタリじゃねーか!という気分で、ドン引きしちゃったんですね。曲目もマーラーとか、あんまり好きではないのですが、でも、あの扱い方はちょっと失礼じゃないのといいたくなるくらい、いい加減だと感じちゃって、ダメでしたね。演奏シーンが、まあ、主人公のキャラクターのための道具でしかないというか。」「音楽映画じゃないですよね。」「そう、ただのスキャンダル映画というか。批評家は権力論とか持ち出して来るんじゃないですかね。でもね、フルトヴェングラーとかカラヤンの話が、どっかであったでしょ。あの取り上げ方も、たとえば、フルトヴェングラーのナチス問題というのは、かなり有名な話なんですよね。 主人公が音楽の本質云々についてしゃべってましたが、そこでは、ある種の芸術至上主義が、政治的な悪に対して脆弱であるとでもいう話で使われていたように思いましたが、それって、ものすごく皮相的というか、単純化した話になっていて、大戦後のフルトヴェングラーの苦難の歴史に対する評価は抜け落ちてる気がして、なんだか不愉快でしたね。 なんというか、取り上げ方が図式的でしたね。 ボクね、ここの所、偶然ですが、池内紀の『闘う文豪とナチス・ドイツ』という中公新書を読んだところなのですが、ナチスのイベントでヴァーグナーをやるのですが、指揮するのを断ったトスカニーニの代わりにフルトヴェングラーがやるとかいうことについて、マンの日記のコメントを取り上げて論じていたりして、いろいろ考えさせられるんですが、そのあたりの深さはこの作品にはありませんね。 ハラスメントの話題やいじめの話題も、主人公の性格設定のための演出なのかもしれませんが、実にありきたりで乱暴だし、とどのつまりは、地獄の黙示録ネタで、メコン川にワニがいるとかいないとか、聴衆がモンスターハンターだかなんだかのお面をつけて正装している演奏会とかの落ちには、まあ、アッシニハ、カカワリゴザンセン!、勝手にやっとけ! でしたね。 ああ、それからバーンスタインの話題が出ていましたね。主人公の音楽観の説明でしょうが、あれって70年代ですよね。当時、10代だとすると、今日の主人公は60歳を超えていないとおかしいのですが、どうなんですかね。小沢征爾とかがバーンスタインの弟子といっていいと思いますが、彼はたしか大江と同い年で、80歳を超えていますよ。ズレてません?主人公のリアリティのための作りごとやなあって感じましたよ。だから、見終えてすぐ、なんで、Mさんどう?って聞いた気持ち、わかってもらえます?(笑)。」「 なんか、お怒りですねえ(笑)。たしかにコロナがどうとか言ってましたから、映画の舞台の時代は同時代ですよね。で、バーンスタインの番組のシーンが、オシマイの方にありましたが、思い出のシーンというか、ビデオの録画を見ていましたよね。 ちなみに佐渡裕は、自分は最晩年のバーンスタインの弟子だと言ってますが、あの主人公を佐渡裕と同世代と考えることに、それほど無理はないと思うんですが。」「えー?主人公、60歳越えていたんですか?そうなると、ケイト・ブランシェット、まさに怪演!ですね(笑)。」 まあ、こういう調子で、期待を裏切られてハチャメチャでした。 で、数日後にM氏からメールがありました。「ちょっと、若い知り合いのいるところでターの感想を思うままに口にしたんですが、えらいことでしたよ。ケイト・ブランシェットって、ものすごく支持率高くて、あの映画も評判なのだそうで、あの時のまま、ブログに書いたりしたら炎上ですよ!」「えーっ?そうなんですか・・・・・。」 まあ、この忠告にビビったせいもあるのですが、投稿が遅れました。見損じているところもあるのでしょうが、世間の評判にはついていけない映画でした。自分にウソついても仕方がないので、このままアップします。 ドキ!ドキ!(笑)監督 トッド・フィールド脚本 トッド・フィールド撮影 フロリアン・ホーフマイスター美術 マルコ・ビットナー・ロッサー衣装 ビナ・ダイヘレル編集 モニカ・ウィリ音楽 ヒドゥル・グドナドッティルキャストケイト・ブランシェット(リディア・ター)ノエミ・メルラン(フランチェスカ・レンティーニ)ニーナ・ホス(シャロン・グッドナウ)ソフィー・カウアー(オルガ・メトキナ)アラン・コーデュナー(セバスチャン・ブリックス)ジュリアン・グローバー(アンドリス・デイヴィス)マーク・ストロング(エリオット・カプラン)2022年・158分・G・アメリカ 原題「Tar」SCCno5・2023・06・05・no67・シネ・リーブル神戸no194

2023.06.09

コメント(0)

-

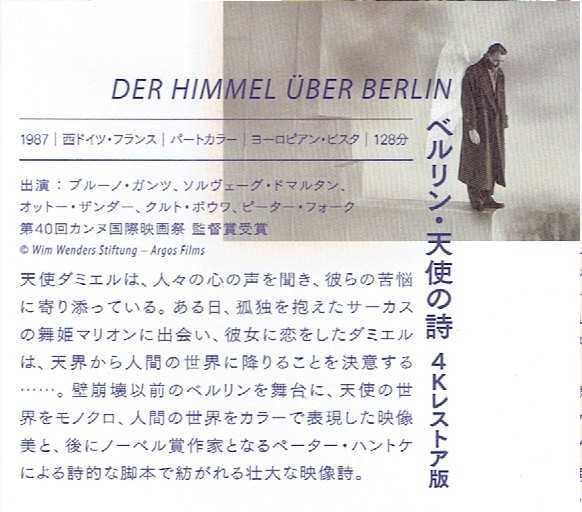

ヴィム・ヴェンダース「ベルリン・天使の詩」シネ・リーブル神戸no205

ヴィム・ヴェンダース「ベルリン・天使の詩」シネ・リーブル神戸 この日はチッチキ夫人と二人でアベック映画でした。「完全に寝てたよ(笑)。」「うん、何回見ても寝るなあ。コロンボ刑事出てたやろ。」「うん、出てた。面白かったよ。」「最初に塔の上だかに天使が出てきて、カラーとか白黒とか、まあ、いろいろ技が駆使されて、意識が朦朧となって、後は気持ちよくゆすぶられて。」「うん、何度か、イビキをかきそうやったから揺すったけど。」「それは、それは、ご迷惑をおかけしました(笑)。」「うん、迷惑!」「周りの人に迷惑かけんで、よかったね(笑)。」 まあ、ようするに詩的とかについていけないんでしょうね。「ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ ROAD MOVIES 夢の涯てまでも」という特集の1本だったのですが、見ているこっちが「夢の涯て」で眠りこけていたのでは感想になりませんね。完敗でした(笑)。監督 ヴィム・ヴェンダース製作 ヴィム・ヴェンダース アナトール・ドーマン製作総指揮 イングリット・ビンディシュ脚本 ヴィム・ベンダース ペーター・ハントケ撮影 アンリ・アルカン美術 ハイディ・ルーディ編集 ペーター・プルツィゴッダ音楽 ユルゲン・クニーパーキャストブルーノ・ガンツ(天使ダニエル)ソルベーグ・ドマルタン(マリオン)オットー・ザンダー(天使カシエル)クルト・ボウワ(老詩人ホメロス)ピーター・フォーク(ピーター・フォーク) 1987年・128分・G・西ドイツ・アメリカ合作原題「Der Himmel uber Berlin」日本初公開:1988年4月23日2022・01・13-no7・シネ・リーブル神戸no205

2023.05.28

コメント(0)

-

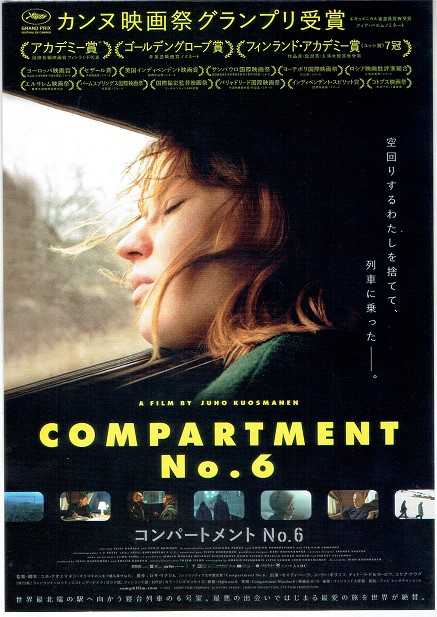

ユホ・クオスマネン「コンパートメントNo.6」シネ・リーブル神戸no193

ユホ・クオスマネン「コンパートメントNo.6」シネ・リーブル神戸 一緒に100days100bookcoversと題してFB上で本の紹介ごっこをしているお友達たちが「いいよ!」 と噂し合っている映画、ユホ・クオスマネンというフィンランドの監督の「コンパートメントNo.6」という作品を見ました。こんなに後味のいい作品は久しぶりでした。 ラウラ(セイディ・ハーラ)という女子学生がムルマンスクというロシア最北端、だから世界最北端の町まで夜行列車に乗って旅をするお話でした。目的はペトログリフというのですから古代の岩面彫刻の遺跡の見学です。 ラウラは歴史学を勉強しているらしいフィンランドの学生ですが、今は語学留学のためにモスクワにやって来ていて、イリーナ(ディナーラ・ドルカーロワ)という女性の先生の家に下宿しているようです。 で、その先生とは恋愛関係にあると、まあ、当人は思っているようですが、先生(?)、恋人(?)イリーナの発案で始まったはずの今回の旅なのですが、その恋人だか、先生だかのドタ・キャンで一人旅になっているという映画の始まりでした。 この辺りで、「えっ?」 と思ったシーンがありました。それはイリーナのサロンに集まっていた人たちの誰かの発言でした。「チャパーエフと空虚」読んだ? ペレーヴィンというロシアの作家の1990年代の終わり頃の作品で、日本では「ロシアの村上春樹」 とかのキャッチ・コピー付きで群像社というところから出版されていますが、確か映画にもなった作品です。 そこでのラウラの返事は「買ったけど読んでいない・・・」 とかなんとかのぐずぐずで、「そうか、そうか、ボクも買ったけど、読んでないわ(笑)。」 と好感を持ったのですが、そこから、部屋のベッドにもぐりこんで寝ているラウラに覆いかぶさるように「愛(?)」の行為に及ぶイリーナとのシーンが、なかなか象徴的でしたね。 結局一人で乗ることになった夜行列車のコンパートメントのシーンに登場するのは若いロシア人のリョーハ(ユーリー・ボリソフ)ひとりです。 で、この男が映画的には素晴らしいですね。プーチンとかアメリカだったらトランプとかを支持しそうな、いかにもなオニーさんで、コンパートメントに陣取ると、早速、ウォッカかなんかを飲みながら厚かましさ丸出しです。「列車は初めてか?」「 何をしにどこに行く?」「 何をやっている?」 とどのつまりは「仕事は売春か?」 と、のたもうて、ラウラの下半身に手を差し入れんばかりです。 焦ったラウラは、何とか逃げ出そうと車掌と交渉したりもするのですが、結局、男の反対のベッドの上段に逃げ込むしかなくて、いや、ホント、こころから同情しましたね。で、このシーンで面白かったのは男の二つのセリフです。「タイタニックは見たか?」「愛しているってどういうんだ」 イリーナのサロンでは、ロシアの村上春樹が話題だったのですが、ここでは「タイタニック」です。時代はピッタリ符合しています。で、上段ベッドに立て籠もっているラウラは、今度は上から見下ろしていて、男のセリフにこう答えるのです。「ハイスタ・ヴィットゥ」 字幕にどう出ていたか忘れましたが、要するに「くそったれ!」とか、まあ英語なら「ファック・ユー!」とかなのでしょうね。マア、映画好きならすぐにピンときそうですが、「おっ、このセリフ、どこで、どう落とすねん?」 ですよね(笑)。 で、ここからが、完全な(?)ロード・ムービーで、ボクの興味は、ラウラはいつ、上のベッドから下に降りてくるのかなのですが、ペテルブルグでの老婆との出会いとか、インチキなバックパッカー野郎の登場とか、いろいろあって面白いのですがなかなか降りてきません。とどのつまりは極北の地で・・・・。 まあ、いろいろあった上でのことなのですが、終わりの方のシーンで、なんだか、寒々として、本当にペトルグリフとかあるのといぶかるような雪原というか、寒風吹きすさぶ海岸というかで二人が寝そべるんですが、いや、愛し合って抱き合うとかじゃなくてですよ、これが、いかにも寒くて「馬鹿じゃないの!」 とは思うのですが、いいんですねえ(笑)。 世界の果てで、人が人に会えた喜びが零下30度の寒風にさらされているって、サイコー!だと思いませんか(笑)。 寒い中でよく頑張ったラウラ(セイディ・ハーラ)とリョーハ(ユーリー・ボリソフ)に拍手!ですね。ペテルブルグのオバーちゃんを出した監督のユホ・クオスマネンにも拍手! ところで、ムルマンスクってロシア領なのですね。乗車するすぐにパスポートとか調べられるので、フィンランドかノルウェーだと思い込んでいたのですが、家に帰って調べて「ああ、そうか!」でした。監督 ユホ・クオスマネン原作 ロサ・リクソム脚本 アンドニス・フェルドマニス リビア・ウルマン ユホ・クオスマネン撮影 J=P・パッシ美術 カリ・カンカーンパー編集 ユッシ・ラウタニエミキャストセイディ・ハーラ(ラウラ)ユーリー・ボリソフ(リョーハ)ディナーラ・ドルカーロワ(イリーナ)ユリア・アウグ2021年・107分・G・フィンランド・ロシア・エストニア・ドイツ合作原題「Hytti Nro 6」2023・02・21-no024・シネ・リーブル神戸no193

2023.05.22

コメント(0)

-

フェリックス・バン・ヒュルーニンゲン シャルロッテ・ファンデルメールシュ「帰れない山」シネ・リーブル神戸no189

フェリックス・バン・ヒュルーニンゲン 、シャルロッテ・ファンデルメールシュ「帰れない山」シネ・リーブル神戸 1970年代の終わりころだったでしょうか、「見てから読むか、読んでから見るか。」 というキャッチ・コピーで角川映画が大騒ぎしたことがありますが、覚えていらっしゃるでしょうか。 今回は読んだから観た映画でした。 映画はフェリックス・バン・ヒュルーニンゲン、 シャルロッテ・ファンデルメールシュというお二人が、ご夫婦で、監督、脚本をなさっているらしい「帰れない山」です。 この作品はパオロ・コニェッティという、確か、新潮社のクレストブックのシリーズで翻訳されているイタリアの作家の同名の小説の映画化ですが、原作を数年前に読んでいたこともあって、これは、SCC、ピッタリ、行けるんちゃうか!?読んでから見る人と、見てから読む人と、ちょうどやん! まあ、そんなふうに期待して提案しました。もちろん、原作が面白かったからです。第3回SCC(シマクマ・シネマ・クラブ)でした。 街の少年ピエトロと山の少年ブルーノの、山と、父と、友情を描いた作品でした。 で、見終えて、あの質問でした(笑)。 「今日の作品は何点くらいですか?」「なんだか、なあーですね。」「えっ?30点とか?」「イヤぁー、そんなことはないですが、なんか、納得いかないんですねェ。どうでしたか?」「あのォー、村上春樹の『風の歌を聴け』ってありましたでしょ。あの主人公の僕と鼠みたいだなと。真面目な青春映画かなと。結構、面白かったですよ。」「ふーん、そうか。なるほど、そうですよね。ねえ、ちょっとビールでもどうですか。」「いいですねえ(笑)。お茶で、おそばで、第3回は、いよいよ、ちょっと一杯ですね。」 というわけで、元町商店街の金時食堂のテーブルに座って再開です。「あのね、読んでから観た感想だとね、その青春映画というか、友情映画というかになっちゃってるのが不満なんですね。」「というと?」「なんか、まあ、無茶苦茶な言いぐさなんですが、今、見終えて、原作読んでみようって、思います?」「ああー、思いつきませんでしたね。」「主人公の二人に共通するのは父親との葛藤ですよね。で、葛藤のシンボルのように山が目の前にそびえていました。生まれ育ったアルプスの山に残るのはブルーノ、宗教的なというか、なんか意味ありげな山論にかぶれて、父親から遠く離れたヒマラヤにやってくるのがピエトロでしたよね。で、数年後に再会して、ブルーノが山で破滅していく姿をピエトロが見守って映画は終わりましたよね。二人にとって山って何だったのかということが、ぼくにはピンボケなんですよね。」「作品の中で『鼠くん』が山を抽象的に捉えるなと言ってましたね。」「そうなんです。あのセリフはとても重層的というか、小説では、もっと分厚く描かれていたと思うのですが、映画ではちょっと、まあ、ボクが原作をそう読んだということですが、よくわからないんです。ウーン・・・なんだと思うんですね。」「なんか、違う映画を見てたようですね(笑)。」「まあ、山も美しいし、登場人物たちも悪くない作品なのですが、たぶん、脚本の段階で、ボクに言わせればですが、原作を読み損じてるような、なんだかありきたりに青春映画にしてしまったような気がしましたね。読んでから見たから、余計に、なんだよ!なんでしょうね(笑)」 というわけでした。蛇足ですが、映画そのものは美しい風景と、人間の自然との親和、葛藤を人生に重ねて撮っている作品で、悪くいう筋合いはありません。でも、シマクマ君の採点では、残念ですが、50点を越えなかったんですよね。まあ、そういうわけで、やっぱり今回も、ちょっと残念な第3回SCC映画会でした。 さて、次はもう決まっています。パルシネマで「トニー滝谷」です。二人とも「読んでから見る」作品ですね。楽しみですね(笑)。監督 フェリックス・バン・ヒュルーニンゲン シャルロッテ・ファンデルメールシュ原作 パオロ・コニェッティ脚本 フェリックス・バン・ヒュルーニンゲン シャルロッテ・ファンデルメールシュ撮影 ルーベン・インペンス編集 ニコ・ルーネン音楽 ダニエル・ノーグレンキャストルカ・マリネッリ(ピエトロ)アレッサンドロ・ボルギ(ブルーノ)フィリッポ・ティーミ(ジョヴァンニ)エレナ・リエッティ(フランチェス)クリスティアーノ・サッセッラ(子供の頃のブルーノ)ルーポ・バルビエロ(子供の頃のピエトロ)アンドレア・パルマ(10代のピエトロ)フランチェスコ・パロンベッリ(10代のブルーノ)エリザベッタ・マッズッロ(ラーラ)スラクシャ・パンタ(アスミ)2022年・147分・G・イタリア・ベルギー・フランス合作原題「Le otto montagne」SCCno3・2023・05・15-no061・シネ・リーブル神戸no189

2023.05.17

コメント(0)

-

オタール・イオセリアーニ「トスカーナの小さな修道院」シネ・リーブル神戸no185

オタール・イオセリアーニ「トスカーナの小さな修道院」シネ・リーブル神戸 同居人のチッチキ夫人と一緒にやって来ました。シマクマ君が見終えて帰ると、あれこれうるさく騒ぐので、それならという気分でついてきたようです。イオセリアーニ「トスカーナの小さな修道院」です。1時間ぐらいのドキュメンタリー作品のようです。イオセリアーニ特集ですが、シマクマ君は4本目ですが、チッチキ夫人は初めてです。 トスカーナっていうのは、イタリアの、まあ、山の中ですね(知りませんけど)。映像で見る限り、四方を山に囲まれた田舎の村です。村のはずれに修道院があって5人の修道士が暮らしていて、お祈りとか、なんか、みんなで声を合わせて歌を唄うとか、修道院のまわりの村で暮らしている人の生活とか、まあ、山の村の生活ドキュメンタリー、修道院編という感じでした。聞こえてくる音楽、というか歌声が、先日見たジョージアのドキュメンリー「唯一、ゲオルギア」で聞こえてきたのと似ていると思いました。 見終えた帰り道に、チッチキ夫人がなにかいい始めました。「ねえ、あの、修道士とかの人たちって、本物?」「うん、ドキュメンタリーっていうことやから、映ってる人らは、まあ、それぞれ、やっぱり本物やろう。」「なんか、俳優さんが、修道院の人を演じてるみたいな気がせえへんかった?」「えっ?それって、やらせということ?」「ちがう、ちがう。お芝居してはるみたいやった、いうてんねんよ。年寄りの人と若い人が、なんか段取りこだわってしてはったやん。なんか、毎日のことやろうに、こだわり方がわざとらしいというか、そんな感じかなあ。」「歌うたうとことかか・・・」「うん、お祈りの仕方とか。なんか、リーダーが指揮みたいなことしてはる感じのとこ。ほかの人、わざとらしいというか…」「修道院って、そういう、なんか、お芝居めいたことするようなとこなんかな?」「でも、村の人がやってた豚の解体とかリアルやったよね。」「うん、まあ、ああいうシーン見るのは初めてやけど、ちょっとドキドキしたな。背骨のとこ縦に切っていくの見てて、あんた、自分の背骨を縦に切られるような気がせえへんかったか?」「ええー、それどういう意味?そんなんせえへんわ。ああ、それと、修道士の服って洗濯して、村のおばさんが洗うんやね。」「あの、白い服な。」「あの人ら、ホンマに神さんとか信じてはるんやろか?」「信じる人になろうとしてはるんちゃうの。よう知らんけど。」「なんか、そこが、ずーっと、不思議やったわ。でも、こういう映画は、まあ、もう、ええわ。」「うん、ボクもどんな映画か知らんかったからなあ。でも、どっか、共通してんねんな。この監督。」「他のは知らんけど、まあ、遠慮しとくわ(笑)。」 というわけで、無事、帰宅しましたが、妙に印象に残ったのが「豚の解体」「選択」「お祈りの段取り」あたりなのでしたが、これってどういうことなのでしょうね。(笑)監督 オタール・イオセリアーニ編集 オタール・イオセリアーニ、マリー=アニェス・ブラン、アニー・シュヴァレイ1988年・57分・フランス・原題「Un Petit Monastere en Toscane」2023・03・12-no037・シネ・リーブル神戸no185

2023.05.11

コメント(0)

-

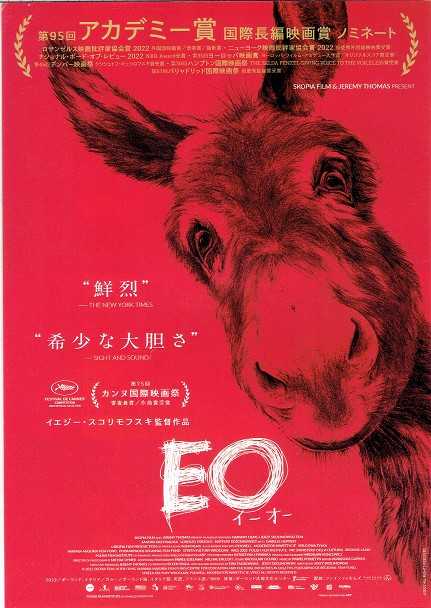

イエジー・スコリモフスキ「EO」シネ・リーブル神戸no184

イエジー・スコリモフスキ「EO」シネ・リーブル神戸 なんといいますか、いや、まあ、スゴイ映画でしたね。「ロバ」ってご存知ですか?漢字だと「驢馬」って書くらしいですが、ドン・キホーテに出てくるサンチョ・パンサが乗っているあの動物ですね。そのロバが主人公なんです。時々、雄たけびというか、啼くというか、するのですけど、別になんか言うわけじゃあありません。ただのロバです。 見たのはイエジー・スコリモフスキというポーランドの監督の「EO」です。 で、そのロバくんがサーカスでどんな芸をしているのかよくわからなかったのですが、とにかく、サーカスの舞台でなんかしているシーンから始まりました。相方の女性のセリフを聞いているとイーオーと聞こえます。名前がEOなのですね。 だから、まあ、EOと名付けられて、相方のカサンドラ(サンドラ・ジマルスカ)に愛されて、一緒に芸をしていたロバくんが、破産だか、借金だかのせいで暮らしていたサーカスから連れていかれてしまうんです。で、そこから流浪の旅です。ロバくんのロード・ムービーというわけです。 チラシにもスコリモフスキという監督がその映画に刺激を受けて作ったと書いてありますが、この映画を見ていて思い出したロベール・ブレッソンというフランスの監督の1960年代の映画に「バルタザールどこへ行く」という、とにかく結末が哀しい映画があります。その映画もバルタザールという名前のロバくんの、まあ、いってしまえばロード・ムービーだったわけですが、ボクにはバルタザールの眼差しが焼き付いています。人間とは違う、確かに、ロバの眼だったという印象で、たぶん、そこに揺さぶられて記憶に残っているのだと思います。 で、この作品のイーオーくんについても、印象に残ったのは眼でした。それぞれの場面で泣いたり、呆れたりしているように見えるのです。涙を流しているかのシーンもありました。もっとも、この映画の場合は、一緒に登場する馬とか牛とかの眼とか仕草にもにも表情があるのが、もう一つの特徴でしたが、見ているボクは、そのあたりで眠くなってしまいました。なんとなくボンヤリしてしまいました。 最近見たイオセリアーニという不思議な監督のいくつかの映画とか、中国映画でリー・ルイジュン監督の「小さき麦の花」なんかにも、ロバが出てきます。 イオセリアーニの場合は「オッ、ロバやん!」 という感じで、それぞれの作品にやたらと登場する鳥とか犬とかと同様に、実に唐突に出てくるロバという印象の映画でした。 一方、「小さき麦の花」には家畜としてのロバが、貧しい夫婦の生活を支える動物として登場していました。 その映画を見ながら、日本の、例えば、ボクが育った50年前の但馬地方の農村であれば、農家の玄関を入れば左側が牛小屋で右側が座敷であるような家の中で、一頭だけ飼われていた眼の大きな牛のことを思い出したのですが、前近代というか、一時代古い農耕社会の象徴的な存在で、いかにも、愚かなのですが、働き者で、夫婦から愛され、大切にされているロバでした。 この映画のイーオーくんは、それらとは少し違いました。彼はロバだけど、ロバではないという印象ですね。 トコトコと歩き続けるイーオーくんの眼に映る人間たちの冷たい眼差し、敵意なのか友情なのか馬や牛たちの表情、異様に美しい夕日、飛沫をあげて落下する滝、渦巻く水流、流れの上の橋の真ん中に佇むイーオーくんをボーっと眺めているとエンド・ロールでした。「入り込めなかったなあ・・・」 ため息をついて座り込んでいると、久しぶりに盛況だった客席の人たちが我勝ちに起ち上がり、出口の灯りが場内に差し込み始めました。「ああ、こういうことなんだ。」 なんとなく、さみしい得心が浮かんできて、やっぱり、イーオーくんに拍手!、イエジー・スコリモフスキ監督に拍手!だと思いました。 まあ、それにしても、納得という気分ではありません。どうしてでしょうね(笑)。監督 イエジー・スコリモフスキJerzy Sklimowski脚本 エバ・ピアスコフスカ イエジー・スコリモフスキ 撮影 ミハウ・ディメク編集 アグニェシュカ・グリンスカ音楽 パベウ・ミキェティンキャストサンドラ・ジマルスカ(カサンドラ)ロレンツォ・ズルゾロ(ヴィトー)マテウシュ・コシチュキェビチ(マテオ)イザベル・ユペール(伯爵夫人)2022年・88分・G・ポーランド・イタリア合作原題「EO」2023・05・10-no060]・シネ・リーブル神戸no184

2023.05.10

コメント(0)

-

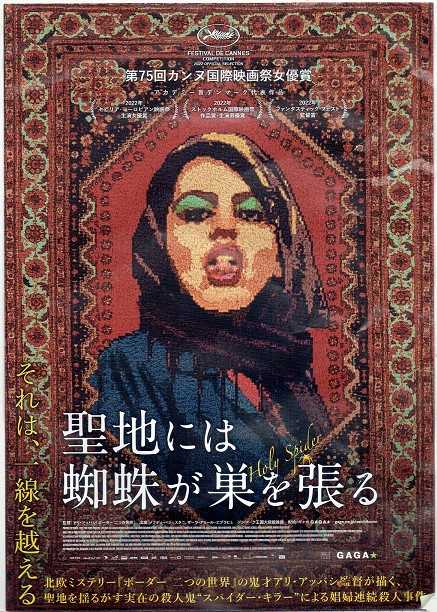

アリ・アッバシ「聖地には蜘蛛が巣を張る」シネ・リーブル神戸no183

アリ・アッバシ「聖地には蜘蛛が巣を張る」シネ・リーブル神戸 第2回SCC(シマクマ・シネマ・クラブ)で観たのは、アリ・アッバシという監督の「聖地には蜘蛛が巣を張る」でした。予告編に惹かれてお誘いしましたが、見終えて、ちょっと空振りだった気がして、引き気味だったのですが、あの質問でした。「シマクマさん、今日の作品は何点くらいですか?」「お、やっぱり!」と、やっぱり、心の中では笑いそうになりながら、今回は、ほぼ、即答でした。「50点くらいかなあ・・・」 映画の舞台はイランという国で、よく解りませんがイスラム教の聖地の町ようでした。街角に立つ娼婦をねらった連続殺人事件が起こっているのですが、事件は迷宮入りの様相です。K察による捜査の実態を疑ったラヒミ(ザーラ・アミール・エブラヒミ)という女性のジャーナリストが現地に乗り込み、実態を調べ始めます。 このあたりで、謎の犯人捜し映画だと思って観ていると、意外なことに、犯人はすぐに正体をあらわしてしまいます。サイード(メフディ・バジェスタニ)という名の実直そうな中年男でした。 こう書くと、いかにもネタバレの感想を書いているようですが、ごらんになれば納得していただけると思いますが、多分、そうではありません。サイードはラヒリの身を挺したというか、命がけのというかの活躍で、あっけなく逮捕されてしまって、裁判沙汰ということになります。 この辺りでは、サイードの犯した連続娼婦殺しを巡って、イスラム原理主義的言辞が飛び交い始めて、「ああ、こっちなのか」 と納得しかけたのですが、結果的にサイードは絞首刑になってしまいます。「ポカーン・・・」 メディと権力、貧困と売春、宗教と司法、男性原理と女性差別、数え上げ始めれば、まさに現代社会で問い直されている問題の現実的な端緒ともいうべき、まあ、社会描写としてリアルなシーンが次々と描かれていくのですが、結局、何が言いたいのかわからない、で、何が言いたいのかわからないことだけはよくわかる、そういう、気分の結末でした。 一緒にご覧になったM氏も不可解だったようで、「これって、現地で撮った映画なのですかね?」「いや、ヨーロッパ系の資本で作っているから、ちがう感じですね。イスラムの映画って、社会の描き方によっては、とても現地では取れないということがあるようです。」「で、こういうふうに、外れかな、という場合はどうするのですか?」「ははは、外れは、外れですよね。まあ、小説でもそうですよね。しようがないですね。」「はい。まあ、そうですね。」「ただ、ボク、なんか、引っかかるんですよね。帰って調べてみますね。」 とか、何とかで、せっかく、二人で観たにもかかわらず盛り上がりに欠ける結末で、で、ちょっと遅めのお昼でしたが、ご一緒にそばかなんか食べて別れました。 で、以下に記したのが、その夜のM氏あてのライン上でのボクの発言です。 ええーっと、本日の映画ですが、やはり、現地で撮られた映画ではなさそうですね。よくわからないのですが、イラン本国では、たぶん、上映どころか、作ったこと自体が犯罪の可能性さえあるかも、ということのようです 舞台はイランのマシュハドという有名な聖地らしいですね。映画が描ている連続娼婦殺人事件は2000年くらいに、実際にその街で起きた事件らしいです。 「悪魔の詩」という作品を書いたサルマン・ラシュディという作家が、当時のイランの最高指導者ホメイニから死刑宣告を受けたことがありましたが、それが1990年代だったと思います。で、今日の映画は、どうも、そのころのイランを描いていたようです。 イラン革命というのご存知ですか?ぼくにはわけがわかっていないのですが、何派だったか忘れましたが、イスラムの宗教原理主義を国家レベルで実行するという革命だったような気がしますが、その革命の指導者がホメイニですね。 ああ、ホメイニは1989年に死んでいます。ラシュディがホメイニから死刑宣告を受けたのは1989年ころのようです。 イラン革命の結果生まれたのは共和主義と徹底したイスラム化の国家体制らしいです。で、ボクにでもわかるのは女性に対する宗教的抑圧というか、まあ、乱暴な言い方かもしれませんが、娼婦は殺してもいいけど、買春する男性は問題にならないというような、ボクたちの目から見れば、実に不公平な通念を宗教的には擁護している社会が生まれたということのようですね。だから、こんな例の出し方自体が、なにいってんの!という社会かもしれないってことですね。 例えば、ボクたちの目から見れば、この映画で、まあ、猟奇的な殺人鬼に見えてしまうサイードという主人公の名前ですが、ムハンマドというイスラムの預言者、コーランを語った人の直系子孫の名前ですね。犯人が聖人なのですね。そのあたりも面白い事実だと思います。 今日の映画は、実在の事件を題材にして、フェミニズム的な、まあ、いかにもヨーロッパ的リベラリズムの観点で見直そうとしている作品という一面もあるのかもしれませんが、どうも、それだけでもなさそうですね。。 というのは、描かれている社会そのものが、サイードを信条的に支持する宗教的な感覚と、ヨーロッパ的な近代「法」を順守する社会的感覚、それから、助けるのかと思っていると、平気でサイードの刑を執行してしまうような、まあ、世俗的な権力者固有の感覚が、まあ、他にもあるかもしれませんが、重層化していて、ラヒリの告発の意味が映画として表現しきれていないのかもしれません。 加えていえば、「わかるように描くとラシュディの二の舞のようなことになるのでは・・・」という懸念も制作者にはあった可能性まであるわけで、その結果、わけがわからない映画になってしまったのかもしれませんね。 まあ、複雑すぎて、何がが焦点化されているのかわからないと思うのは、見ているこっちの責任であるかもしれません。 インチキ宗教が権力の中枢と結託していることが話題になっていますが、実は、それ以前に、天皇制という、まあ、いってみれば、謎の宗教制度を象徴というようなことばで目隠しされながら、どんよりとした平和に閉じこもり、よその宗教なんて興味ないという気分で、外部を見失っているのが現代の日本という社会一般の傾向だと思うのですが、そういう社会に浸りきっているボク自身、イスラム社会のことなんて、ホント、何にもわかっていないというのはよくわかりましたね。 まあ、こんなふうに、気になったことをあれこれ調べたりするのが、ボクの映画の見方ですね(笑) 小説とかの読み方にも、その傾向があります。うざいでしょ(笑) というわけで、結局、要領を得ないのですが、感想です。ラインに書いたといってますが、こんなにあれこれ書いたわけではありません。あれこれ付け足しています(笑)。Mさん、ご容赦くださいね。 で、結局、ネタをばらしていますが、その点は、まだ見ていない方々、どうぞご容赦ください。さて、 第3回SCCは何を見ようかな?監督 アリ・アッバシ脚本 アリ・アッバシ アフシン・カムラン・バーラミ撮影 ナディーム・カールセン美術 リナ・ノールドクビスト編集 ハイデー・サフィヤリ オリビア・ニーアガート=ホルム音楽 マーティン・ディルコフキャストメフディ・バジェスタニ(サイード)ザーラ・アミール・エブラヒミ(ラヒミ)アラシュ・アシュティアニ(シャリフィ)フォルザン・ジャムシドネジャド(ファテメ)2022年・118分・R15+・デンマーク・ドイツ・スウェーデン・フランス合作原題「Holy Spider」2023・04・21-no054・シネ・リーブル神戸no183・SCC第2回

2023.05.09

コメント(0)

-

ショーン・ベイカー「レッド・ロケット」シネ・リーブル神戸no182

ショーン・ベイカー「レッド・ロケット」シネ・リーブル神戸 久々に、18禁映画を見ました。まあ、見る前には気づいていなかったんですが(笑)。ショーン・ベイカーという監督の「レッド・ロケット」という作品でした。まごうかたなきアメリカ映画でしたが、ハリウッド映画のニュアンスはありません。監督が独特というか、個人的というか、なんだろうな、こう作ったら見る人がイイネ!するだろうという気遣い絶無という印象でした。「レッド・ロケット」という題名の意味が、ボクには最後まで解らない映画でもありました。 長距離バスの座席で寝ている男のシーンで始まりました。到着したのはテキサスの田舎町らしいのですが、ジーパンとTシャツだけのなりで、手ぶらです。バスを降りてなんだか殺風景な街を、今、ちょっと家から出て来たという風情で歩き始めます。遠くにコンビナートという感じの工場群が見えて、やがて、いかにもアメリカの田舎町という感じの住居にたどり着き、そこから、まあ、わけのわからないインチキ炸裂!でした。 男はマイキー・セイバー(サイモン・レックス)といいます。元だか、現役だかわかりませんが、ポルノ映画の男優で、ロサンゼルスで尾羽うち枯らした結果、昔の(実は今も)結婚相手であるレクシー(ブリー・エルロッド)という女性の所に舞い戻ってきた宿無しで、バス代の残りの22ドルあるきりの一文無しで、着た切りスズメでした。 久しぶりのマイキーの登場をあからさまに嫌がっていたレクシーは実の母親リルと暮らしています。昔はポルノ女優だったようですが、現在の収入はネット売春のようで、貧困と怠惰そのものの母娘家庭ですが、実は前夫(?)の子供がいて施設に預けています。ああ、それから犬を飼っています。 義母、妻ともに嫌がっているのをものともせず、とにかく、あれこれ、ペラペラまくし立て、無理やり上がり込んで居座り続けるマイキーですが、レクシーはレクシーで大麻の密売でマイキーが持ち帰る金に釣られながら、マイキーとの情事の再開に、「まあ、どうでもいいわ・・・」 ということになっていきます。 マイキーは昔馴染みから大麻を手に入れ、その密売で小遣い稼ぎを始めますが、「夢」はポルノ・スターとしての復活というか、とにかく、アブク銭をつかむことのようで、その「野望(?)」の餌食になるのがドーナツ屋のアルバイトの高校生ストロベリー(スザンナ・サン)でした。 17歳の女の子にポルノ・スターの夢を見させるためにマイキーが頼るのは、いつでも出まかせが云える口先と、あたかも「愛」の行為であるかに思わせる、場所と時間を問わない肉体関係だけですが ― まあ、そこのところの描写が18禁の理由でしたが、こういうばかばかしい夢は見ないように18歳に見せたほうがいいとボクは思いました(笑) ― ちょっとスレているつもりの17歳は信じちゃうんですよねという、文無し口先男マイキーの一か月のお話でした。アホか!といいたいところなのですが、ちょっと待てよ?と思い直しました。 この映画で、マイキーというニーチャン、いや、オッちゃんか?、が自転車でうろつく夜の街を照らしているのは巨大なコンビナートの灯りです。義理の母のリルが、朝早くから夜遅くまでずっと見ているテレビ画面では、なんと、あのトランプが演説し続けています。マイキーが自慢するのは、ネット上に拡散している彼の主演したポルノ映像の評判で、レクシーは母と二人の窮窮とした生活を、寄る年波を厚化粧で隠したネット売春で支えています。 マイキーの出鱈目な行動はともかくも、そういう背景が繰り返し挿入されているところがこの映画の特徴です。割合、いいタイミングで、そういう現実的な要素が挿入されています。監督は、かなり意図的だと思いました。 で、その意図って、ひょっとすると、現代アメリカをある角度で輪切りにすればこうなんだよ。 というメッセージだったんじゃないでしょうか。個人の自由こそを、尊重し、讃えていたはずの社会が、自己責任という御都合主義を持ち出さざるを得ないほどに貧困にあえいでいるにもかかわらず、疑似現実のネット社会こそが現実であるかのような錯覚の中ではモラルも常識も隠蔽され、忘れられ、失われていって、インチキがまかり通っているこの社会をどう思いますか? まあ、こういう問いかけですね。これって、かなりスルドイ問いですよね。この監督って、そういう人なんじゃないでしょうか。 で、そう考え始めると、この映画の、映画として最も俊逸なのは、それらすべてを、残念ながら名前がわからないのですが、レクシーの家の、実に愛嬌のある飼い犬につぶさに見させているところだと思うんですね。犬の種類はボクにはわかりませんが、かなりでかい犬です。 観客は「犬」なのです。これって、どういう意味でしょうね。 まあ、そういうふうに考え直してみると、とても「あほか!」 とか言ってマイキーにあきれて馬鹿にするでは済まないどころか、他人ごとではないリアルがこの作品にはあるのではないかと、思わないでもないわけです。 まあ、「ひょっとして、そうかな?!」 程度ですけどね。 でも、この監督の次の作品が出れば、きっと見るでしょうね。そういう意味でショーン・ベイカー監督に拍手!でした。それから、文字通り素っ裸でエレクトーンを弾いて歌った、これがうまい!、ストロベリーを演じたスザンナ・サンという女優さんに拍手!です。この女優さん、ものすごく素人ぽい、いや、ホントに素人(?)、のですが、ひょっとしたら化けそうですよ。 まあ、それにしても、いろんな映画がありますねえ、でも、この映画「レッド・ロケット」ってどいう意味なんでしょうね。 というのが最後まで引っ掛かりました(笑)。監督 ショーン・ベイカー脚本 ショーン・ベイカー クリス・バーゴッチ撮影 ドリュー・ダニエルズ美術 ステフォニック編集 ショーン・ベイカキャストサイモン・レックス(マイキー・セイバー)ブリー・エルロッド(レクシー)スザンナ・サン(ストロベリー)2021年・130分・R18+・アメリカ原題「Red Rocket」2023・05・02-no058 ・シネ・リーブル神戸no182

2023.05.04

コメント(0)

-

ダルデンヌ兄弟「トリとロキタ」シネ・リーブル神戸no179

ダルデンヌ兄弟「トリとロキタ」シネ・リーブル神戸 2023年の4月に入って、久しぶりの帰省があり、帰って来てみるとPCが壊れているという事件があり、仕事が始まるという焦りがあり、ようやく映画館に復帰したのが4月の10日の月曜日で、観たのは、予告編で気になっていたこの作品、ダルデンヌ兄弟の「トリとロキタ」でした。 最初から最後まで、徹底して救いのない映画でした。しかし、ここまで、徹底できるところにヨーロッパ映画の確かさと、ダルデンヌ兄弟という映画作家の思想の深さを実感しました。「なぜ彼が弟だと分かったの?」 アフリカからベルギーにたどり着き、滞在ビザを得るための面接で、弟トリ(パブロ・シルズ)との再会の事情を尋問官から静かに問い質され、緊張した表情で目を瞠っている少女ロキタ(ジョエリー・ムブンドゥ)のアップから映画は始まり、共に生きていくはずだった姉ロキタのことを語る弟トリが中空を睨み据えた顔のアップで映画は終わりました。「ロキター!」 トリの叫び声が頭の中に、繰り返し、繰り返し響き渡るような錯覚にとらわれて、暗くなった映画館で、しばらく座り込んでいると、スタッフの若い女性が入ってこられて、掃除を始められたのですが、先日、ポケットに入れていた老眼鏡を座席の下に落とした時に、拾っていただいた方だったので、思わず声を掛けました。「先日は、お世話になりました。で、この作品はご覧になりましたか?」「はい、厳しい映画ですね。ダルデンヌ兄弟の作品は好きで見てきたのですが、こんなに厳しいのは初めてでした。今までに見たどの作品も、どこかにあかりがあるのですが、これはない気がしました。」「そうか、やっぱり、そう思いますか。でも、悪くないですよね。この厳しさというか・・・」「そうなんです。友達とかにはすすめられないのに、やはり、見てよかったというか。私は見たよというか。」「ありがとう。いつも、いろいろ迷惑かけて、ごめんね。話せて、ホッとしました。また来ますね。」「いえいえ、はい、今度は、ホッとできる映画も選んでくださいね(笑)。」 会話した通りです。見終えて、楽しい映画ではありません。誰にも、おすすめしません。しかし、ボクはこの映画が突き付けてきたことを、もう、知らないとは言えないと思いました。 それは、この映画を見た前後、偶然、読んでいた「河馬に噛まれる」(講談社便庫)という、つい先日亡くなった、大江健三郎の小説集の中に、「この項つづく」という詩人で小説家の中野重治の作品中の言葉が引用されていましたが、ボクの中で「この項つづく」というべきものを、この映画に突き付けられたということです。 説明不足ですが、大江と中野の「この項つづく」は、以前書いた「河馬に噛まれる」の感想にも少し書いています。おそらく、今後も言及することになると思いますのであしからず、です。 それにしても、ダルデンヌ兄弟、すごいですね、こういう映画製作者がヨーロッパにはいるのですね。ちょっとうれしいですね。静かに拍手!です。ロキタとトリを演じたジョエリー・ムブンドゥとパブロ・シルズにも、もちろん拍手!です。まいりました(笑)。監督 ジャン=ピエール・ダルデンヌ リュック・ダルデンヌ脚本 ジャン=ピエール・ダルデンヌ リュック・ダルデンヌ撮影 ブノワ・デルボー美術 イゴール・ガブリエル衣装 ドロテ・ギロー編集 マリー=エレーヌ・ドゾキャストパブロ・シルズ(トリ)ジョエリー・ムブンドゥ(ロキタ)アルバン・ウカイ(ベティム)ティヒメン・フーファールツ(ルーカス)シャルロット・デ・ブライネ(マルゴ)ナデージュ・エドラオゴ(ジャスティーヌ)マルク・ジンガ(フィルマン)2022年・89分・G・ベルギー・フランス合作原題「Tori et Lokita」2023・04・10-no050・シネ・リーブル神戸no179

2023.04.17

コメント(0)

-

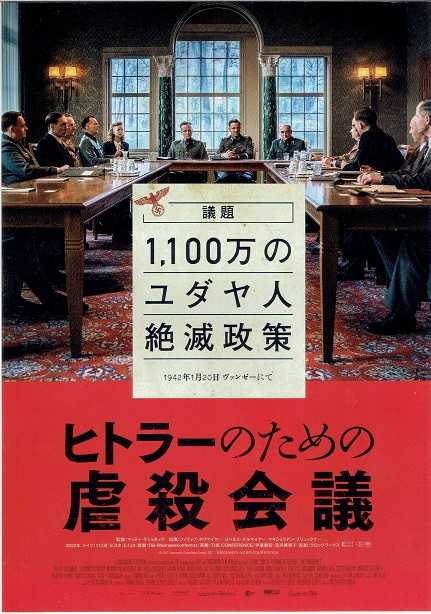

マッティ・ゲショネック「ヒトラーのための虐殺会議」シネ・リーブル神戸no173

マッティ・ゲショネック「ヒトラーのための虐殺会議」シネ・リーブル神戸 今年になって、この映画が上映されていることは知っていました、ナチス映画、ホロ・コースト映画といえば、なんとなく観に行ってしまうのですが、題が「ヒトラーのための虐殺会議」とあって、「ヒットラー暗殺とかの陰謀映画かな?」と、勝手に勘違いして「まあ、どうでもいいか。」とか思っていたのですが、題名を読み返して、どうもそうではないらしいことに気づいて、「まあ、観てみましょう。」と思い直してやって来たシネ・リーブルでしたが、あたり!でした。 観たのはマッティ・ゲショネック監督の「ヒトラーのための虐殺会議」です。 原題を確認すると「Die Wannseekonferenz」で、そのまま日本語にすれば「ヴァンゼー会議」です。これなら、勘違いは起こりません。1942年、ヨーロッパのユダヤ人1100万人の絶滅計画を立案・決定した歴史に残る会議です。 出席者はゲシュタポの長官ハイドリヒ親衛隊大将に召集された13人と、資料及び計画の実質的提案者であり、ゲシュタポのユダヤ人担当課長だったアドルフ・アイヒマン親衛隊中佐、そして、書記のインゲブルク・ヴェーレマン女史の16名です。 ゲシュタポと通称で書いていますが、国家保安本部、保安警察のことです。まあ、秘密警察というほうがわかりがいいですかね。 映画は、会議の朝から会議終了までの、まあ、いわばドキュメンタリー仕立ての作品でした。もちろんBGMなど使われません。ナチス映画に挿入されることが多い歴史的なフィルムも一切使われていません。良質の室内劇の趣で、会議の進行と出席者の発言がくっきりと刻印されていきます。 少し調べて驚きましたが、この会議の議事録は残されているらしく、その歴史的な議事録が忠実に再現されていた印象です。 会議が終わり、議場であったヴァンゼー湖畔の別荘を去っていく人々や、今晩、どこかのキャバレーで気晴らしをすることを呼びかける若い将校が映し出され、最後にアイヒマンを労い満足げに任地に帰るハイドリヒ長官の車が出たところで映画は終わりました。 映画学校の歴史好きな学生が、まじめに作り上げた歴史映画といった印象でしたが、唸りました。決定された内容に今更驚いたわけではありません。映像に映し出されている80年前の人びと振る舞いが、現代の高級官僚社会を彷彿とさせたことが驚きでした。 会議を主催したハイドリヒ長官は、この半年後に死亡しますが、有能な事務官僚であったアイヒマンは戦後まで生き残り、アルゼンチンでの逃亡生活中にモサド(イスラエルの秘密警察)に捕えられエルサレムでの裁判の結果、絞首刑になりました。1962年のことです。「一人の死は悲劇だが、集団の死は統計上の数字に過ぎない」 一人だったか、百人だったか忘れましたが、こういう言葉を残したと言われている人です。そのあたりについて哲学者のハンナ・アーレントが「エルサレムのアイヒマン」(大久保和郎訳・みすず書房)の中だったかで「彼は愚かではなかった。完全な無思想性―これは愚かさとは決して同じではない、それが彼をあの時代の最大の犯罪者の一人にした素因だったのだ。」 と評して、いろいろ話題になりました。 絶対的権力者に媚びることで出世や保身を目指しているハイドリヒという人物やほかの官僚たちをどう考えるかということにもまして、有能な官僚であることの無思想性こそが「時代の最大の犯罪者」を生み出すとアーレントが言ったのは50年以上前のことですが、映画を観終えて、コロナ騒動の顛末や、オリンピック汚職の記事が新聞紙上をにぎわしている様子に、マッティ・ゲショネック監督の意図というか狙いがここにあると感じたのは穿ちすぎなのでしょうか。 何はともあれ、マッティ・ゲショネック監督に拍手!でした。 余談ですが、映画の中に時代を映すものは、まあ、親衛隊の制服とかは別にして、ほとんどありません。ただ、官僚たちが公用車で乗り付ける、今の目で見ればクラッシク・カーですが、そのロゴがベンツなのですね。メルセデス・ベンツが正式名で、メルセデスというのはユダヤ系の女性の名前だと思いますが、戦時は国策会社化していて、この映画では公用車として出てくるんですね。で、戦後も、まあ、ご存知の通り世界のベンツなのですね。そのあたりが、ちょっと、面白いと思いましたね(笑)。監督 マッティ・ゲショネック製作 ラインホルト・エルショット フリードリヒ・ウトカー製作総指揮 オリバー・ベルビン脚本 マグヌス・ファットロット パウル・モンメルツ撮影 テオ・ビールケンズ美術 ベルント・レペル衣装 エスター・バルツ編集 ディルク・グラウキャストフィリップ・ホフマイヤー(ラインハルト・ハイドリヒ ゲシュタポ長官・親衛隊大将)マキシミリアン・ブリュックナー(カール・エバーハルト・シェーンガルト ポーランド保安警察およびSD司令官、親衛隊上級大佐)マティアス・ブントシュー(エーリッヒ・ノイマン 四ヵ年計画省次官)ファビアン・ブッシュ(ゲルハルト・クロップ ナチ党官房法務局長)ジェイコブ・ディール(ハインリヒ・ミュラー ゲシュタポ局長、親衛隊中将)ペーター・ヨルダン(アルフレート・マイヤー 東部占領地省次官・北ヴェストファーレン大管区指導者)アルント・クラビッター(ローラント・フライスラー 司法省次官)フレデリック・リンケマン(ルドルフ・ランゲトヴィア 保安警察及びSD司令官代理、親衛隊少佐)トーマス・ロイブル(フリードリヒ・ヴィルヘルム・クリツィンガー 首相官房局長)サッシャ・ネイサン(ヨーゼフ・ビューラー ポーランド総督府次官)マルクス・シュラインツアー(オットー・ホーフマン 親衛隊人種及び移住本部本部長、親衛隊中将)ジーモン・シュバルツ(マルティン・ルター 外務省次官補)ラファエル・シュタホビアク(ゲオルク・ライプブラント 東部占領地省局長)ゴーデハート・ギーズ(ヴィルヘルム・シュトゥッカート 内務省次官)ヨハネス・アルマイヤー(アドルフ・アイヒマン ゲシュタポユダヤ人担当課長、親衛隊中佐)リリー・フィクナー(インゲブルク・ヴェーレマン 書記)2022年・112分・G・ドイツ原題「Die Wannseekonferenz」2023・02・09-no016・シネ・リーブル神戸no173

2023.02.10

コメント(0)

-

デビッド・ロウリー「グリーン・ナイト」シネリーブル神戸no170

デビッド・ロウリー「グリーン・ナイト」シネリーブル神戸 久しぶりのシネリーブルでした。ここのところ、明るくて楽しいそうな路線に惹かれる傾向が強いシマクマ君ですが「A24史上、最も美しく、最も壮大なダーク・ファンタジー」というチラシの文句につられてやってきました。 もっとも、「A24て何?」、「ダーク・ファンタジーってなに?」、「デヴィッド・ロウリーって誰?」なわけで、実は何の見当もつかないまま席に着きました。 チラシには、ほかにも「円卓の騎士」とか「トールキン」とかいう言葉もあって、「子供でも、見ていれば分かるんだろう!」と高を括って見始めて、往生しました(笑) 往生した理由は二つです。一つ目は、画面が暗いのです。ドラマ展開とは関係なく、映像そのものが暗くて、ボクの目では見分けがつかないシーンがとても多い印象でした。多分、加齢の結果の影響がかなりあるとは思うのですが、そのせいで、眠くなって往生しましたが、きっと、イギリスは暗いんでしょうね(笑)。 二つ目は、ファンタジーを描いているシーンが、単なる不思議ではなくて、何かを比喩しているのだろうということは、なんとなくわかるのですが、物語のコンテキストというか、話の筋として、どういう「意味」なのかがよく分からなかったことです。 一番引っかかったのは、超ネタバレなのは分かっていていうのですが、この映画は、最後に、一度、描かれたはずの、グリーン・ナイトと主人公のガウェイン青年の別れのシーンが、もう一度描かれていて、描き直された、二度目の、そして、映画の、このラスト・シーンこそが、この物語の、おそらくは作者が描いたテーマ、それはたぶん青年の旅の意味だろうと思うのですが、それを解き明かすシーンになっているのはずなのですが、このシーンを見ていて、その意味、あるいは旅の途上で、青年を支え続けた、今風の言葉でいえば、あるアイテムに込められた意味の解釈、謎解きが、すっきりと腑に落ちない、難しいということに「ここまで来てこれかよ!」と往生したのですが、なんと、エンドロールの後、すべてが終わったはずの画面に、あるシーンが浮かび上がってきたのです。ここで、出してくるのですから、やはり、監督によるこの作品の解法の暗示なわけでしょうかね。こういうやり方は好きなのですが、この映画では、意味深なこのシーンそのものが、ぼくには、まったく意味不明で、とどのつまりに、もう一度往生させられたという映画でした(笑)。 映画そのものは、青年が円卓の騎士に成長するための旅を描いた、型としては、ありがちな成長譚で、本来はわかりやすいはずですし、映し出される映像に浮かび上がる自然はあくまでも美しく、人の動きを追うカメラにも工夫が感じられて面白いのですが、如何せん、「これってどういう意味?」が、割合頻繁に襲い掛かってきて、ボンヤリ居眠りをしながら見ている徘徊老人には少々手ごわい作品でした。どなたか、わかりやすく解説していただけませんか(笑) 監督デビッド・ロウリーには「よくぞ、ここまで、ゴチャゴチャやってくれたものだ!」という気持ちを込めて、まあ、やけくそ半分ですが、拍手!でした(笑)。監督 デビッド・ロウリー脚本 デビッド・ロウリー撮影 アンドリュー・D・パレルモ美術 ジェイド・ヒーリー衣装 マウゴシャ・トゥルジャンスカ編集 デビッド・ロウリー音楽 ダニエル・ハートマンキャストデブ・パテル(サー・ガウェイン)アリシア・ビカンダー(エセル)ジョエル・エドガートン(城の主人)サリタ・チョウドリー(モーガン・ル・フェイ)ケイト・ディッキー(女王)バリー・コーガン(盗賊)ラルフ・アイネソン(緑の騎士)ショーン・ハリス(アーサー王)2021年製作・130分・G・アメリカ・カナダ・アイルランド合作原題「The Green Knight」2022・12・06-no135・シネリーブル神戸no170

2022.12.08

コメント(0)

-

ブラッド・ファーマン「L.A.コールドケース」シネ・リーブル神戸no161

ブラッド・ファーマン「L.A.コールドケース」シネ・リーブル神戸 昨秋だったでしょうか、「MINAMATA」で、七変化ぶりに感心したジョニー・デップという俳優さんが気になって見に来ました。相方のフォレスト・ウィティカーという俳優さんも有名な方らしいので素手が、ぼくは知りませんでした。 90年代にロサンゼルスで起こった事件をネタにした映画でした。人気のラッパーであった「2パック」という人と「ノートリアス・B.I.G」という二人のミュージシャン.が殺害されたらしいのですが、未解決のまま放置されているという事件の映画化でした。 ジョニー・デップ演じるラッセル・プール元刑事と新聞記者ジャック(フォレスト・ウィテカー)というお二人の渋い演技で物語の輪郭は割合くっきりしているのですが、なにせ18年前の事件の謎を追うのですから、画面にはプール元刑事の記憶の中にある「複数の現在」が映し出されていって、それが、まずややこしいうえに、事件は事件で、複数の登場人物による複数の現場、複数の時間の映像が重ねられていくわけで、見ていて訝しいことこの上作品でした。 まあ、進行役というか、客観的な視点の持ち主である新聞記者ジャックがプール元刑事の推理を理解していくのに合わせて、見ているぼくも、なんとなく真相の方向性をつかめるという仕組みの映画でした。 で、帰ってきて、この事件が未解決のまま、今でも放置されているうえに、この映画の公開を巡って、何らかの、政治的妨害まであったらしいことを知って、愕然としました。 映画の終盤、プール元刑事とジャック記者は、事件の真相のカギである捜査記録の公開を要求しますが「捜査中の事件の証拠」は公開できないという壁にぶつかってしまう上に、真相を究明していたプール元刑事が心臓まひで急死してしまう(実話だからしようがない)という、クライム・サスペンスとしては、いかにも、アンチ・クライマックスな結末なのですが、実は、そういう終わり方の中に、現実社会に対する批判が凝集されていた、つまりは、クライマックスだったのです。 最近、お葬式が話題になっているアベ某の悪事について、情報開示が拒否されたり、公開される情報が黒塗りだったり、「ホント、ようやるわ💢」ということが、ニッポンという国でもありましたが、この映画でも、チンピラの悪(ワル)たちは名指しで指弾されていますが、権力の中枢に隠れている巨悪、腐敗については「におい」だけしか表現できていません。つまりは、この作品は、そういう構造そのものを描いていて、映画そのもののわかりにくさの理由も、公開に妨害が入るということの理由もそこに起因しているということなのでしょうね。 監督であるブラッド・ファーマンやジョニー・デップとフォレスト・ウィテカーといった人たちは、ロサンゼルス市警内部なのか、アメリカの政治中枢なのか、正体ははっきりしませんが、そこに「ウソ」が存在することを告知して見せているわけで、ある意味、命がけの演技なのですね。そこはやっぱり拍手!ですね。 権力の構造的腐敗が、トカゲのしっぽ切りで批判をそらし、法律の悪用で真実を隠ぺいする、それをマスコミが無批判に唱和する、構造的な「マインド・コントロール」が世界中を覆っているのが現実かもしれません。 まあ、幻想かもしれませんが、こういう映画をまじめに作るところにアメリカの健全さを感じました。 監督 ブラッド・ファーマン原作 ランドール・サリバン脚本 クリスチャン・コントレラス撮影 モニカ・レンチェフスカ美術 クレイ・グリフィス衣装 デニス・ウィンゲイト編集 レオ・トロンベッタ音楽 クリス・ハジアンキャストジョニー・デップ(ラッセル・プール)フォレスト・ウィテカー(新聞記者ジャック)トビー・ハスデイトン・キャリーシェー・ウィガムニール・ブラウン・Jr.シャミア・アンダーソンマイケル・パレザンダー・バークレイローレンス・メイソンルイス・ハーサムジャマール・ウーラードアミン・ジョセフ2018年・112分・G・アメリカ・イギリス合作原題「City of Lies」2022・08・10・no97・シネ・リーブル神戸no161

2022.08.15

コメント(0)

全90件 (90件中 51-90件目)

-

-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…

- duta89 link daftar terbaik dengan …

- (2024-09-11 01:49:11)

-

-

-

- 私の好きな声優さん

- 声優の篠原恵美さん、病気療養中に死…

- (2024-09-12 00:00:14)

-

-

-

- 読書備忘録

- 金色の獣、彼方に向かう 恒川 光…

- (2024-10-26 14:54:09)

-