2014年12月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

2014年のまとめ

「2014年の まとめ」 あっっつうまに、12月になりました。 そしてこのブログさ書いてる間に、新年さ迎えちまいそうです。 む~。一年って、早いな。 それは、歳くったから? ま、それはともかく。 今年散策した城や史跡を振り返ってみよう。 まずは『笠間城』。茨城県の山城だな。 そうそう1月1日にチャレンジしたんだけんど。 初詣客に阻まれて、たどりつけなかったとこだw。 その後再チャレンジ。 や~。山んなかの入り組んだ道が、実は堀跡だったって後で知って、 びっくりしたよ。 次は『児山城』。栃木県のお城だな。 城の名前は、城主と同じだったりしてな。 後日、地名として残ったりすんだけど。『児山城』の場合。『古山』って名前で残ってる。 漢字が途中で変わっちまったんだね。 ここは本丸さ囲む堀が、どでかくて。見ごたえあったな~。 本丸が、以外と小さかったんだよな。 戦用の城だったんかな? そん次は『大田原城』。これも栃木県のお城。 そうそう。桜まつりにぶつかって、駐車場にはいれなかったんだった。 だども、本丸さ囲む土塁と、城を取り巻くような桜が見事だったな。『大田原城』は関ヶ原の合戦のとき、大改造されて、 さらに戊辰戦争の舞台にも、使われたとこ。 だもんで、あちこち改造されちまってるみたいなんだよな。 道は入り組んでるし、裏側が崖だったり。 いろんな発見さあって、たのしかったね。 そして『寺野東遺跡』。栃木県小山市にある遺跡だど。 遺跡は、はじめてかな。 ここは縄文時代の村があった、って言われてるとこでな。 環状盛土、っつう昔の土手っこが、みどころ。 全国的にみても、貴重な資料なんだど。 それと3000年前の木組みが、そっくり残ってたこと。 ありゃ、感激したな~。 そんでもって『真壁城』だべ。茨城県のお城だど。 これまた、すごかったな~。 なんつっても平城なのに、ほぼ形さそっくり残ってんだもんな。 まだ発掘途中でな。整備も途中なんだけんど。 だからこそ、発掘前の状態と復元された虎口や土塁の状態と 交互に見比べることができる。 発掘に興味さある人にゃ、ちょっと面白いとこだよね。 そうそう。『真壁城』にゃ新発見さあったんだよ。 12月に入ってからだったかな? 戦国時代のころの庭園跡が、めっかったんだって。 真壁氏がいたころのものかな? それとも真壁氏が佐竹氏さ追って、秋田さいったあと。 やってきた武将が、こしゃったものかな? これからの、発掘成果に期待だな。 そして最後が『上毛野はにわの里公園 保度田古墳群』 群馬県の遺跡だど。 や~。群馬の山は、すごいね~。 赤城山と棒名山が側にあんだけど、迫力が違うわ~! そして棒名山の裾に広がる『保度田古墳群』 そんなかのひとつ。『八幡塚古墳』は昔の状態に復元されてんだ。 今まで古墳、っつううと。 ま~るい山だったり、木が生い茂ってたり、 崩れてるやつ、ば~りだったんだけど。 あれは、ほんとの姿じゃなかったんだよ。 ほんとは石や埴輪で、古墳の周辺を囲んでな。 装飾されてたんだよ。 あれは、古墳好きなら一度みといたほうがいいど。 古墳さ見る目が、変わっちまうよ。 ということで。 今年はお城、遺跡、あわせて6か所でした。 ちょっと散策ペースが、ゆっくりだったかな? だけんど、その分じっくり見て、じっくりブログさ書けたから、 よかんべ~! やっぱしな。ただ見てきました、っつうよりも。 見て来たけど、ちょっと気になるとこ、できちゃった。 調べてみよ。 って、考えることが、大事だと思うんだ。 調べる時間さ増えた分。 散策ペースやブログの書き込みペースさ、遅くなっちまうけんど。 記憶に、きゅっと、残るもんがあるよ。 ということで。 年も明けちまったんで、この辺で終わりにします。 これからも、ほげほげ(のんびり)ペースで行きますが、 よろしくおねがいします。************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2014.12.31

コメント(2)

-

【保渡田古墳群】 古墳の向きにも意味がある?

「保渡田(ほどた)古墳群」『かみつけの里博物館』のある辺りは、古墳がいっぱいあったらしい。 そこで、この周辺を『保渡田古墳群』って呼ぶんだと。 そこにゃ3基の前方後円墳があんだけど。 博物館の南西にあんのが、『二子山(ふたごやま)古墳』。 これが3基のなかじゃ、一番古い古墳なんだと。 そして、博物館の北にあんのが『八幡塚古墳』。 2番目に古い古墳で、埴輪や石で当時の状態が復元されてんだ。 最後の『薬師塚古墳』は残念ながら、形があんまし残ってないみたい。 公園の北っ端に『西光寺』ってのがあんだけんどな。『西光寺』の裏側にあるみたいだど。 山頂部分には、古墳から発掘された『石棺』が保存されてんだって。 ほんとは見に行きたかったんだけど。 風さ強くなってきてな。寒さも酷くなっちまったんで、 今回は断念したんだ。 この『薬師塚古墳』が一番最後の時期に築かれた古墳なんだって。 そうそう。この辺りは『棒名山』の南側になんだけど。 3基の古墳は、山の南側一帯を治めていた王の墓じゃないか、 って言われてるそうだど。 実は『保渡田古墳群』から南東方向にな。『三ツ寺1(みつでらいち)遺跡』っつう、古い時代の屋敷跡があんだけど。 ここが当時の王の屋敷じゃないかって、言われてんだって。 それでな。この王が『保渡田古墳群』に埋葬されたんじゃないか って、推測されてるみたいだべ。 そういや、博物館さ行くちょっと手前に『三ツ寺』って案内板さみたな。 なんだべ? って気になってたんだけど。 公園になってんのかな? 車で5分もかからないくらいの、距離だったと思うど。 古墳と王の屋敷が一緒に残ってるなんて、すげ~な~。 3基の古墳は、5世紀から6世紀のものでな。 約30年の間に、築かれた古墳なんだって。 でもな、どうも同じ一族のもんじゃないみたいなんだって。 つまり、親、子、孫 のつながりで築かれた古墳じゃないってこと。 なんでそったらことがわかるか、っつうとな。 古墳の向きが違うから、なんだって。『二子山古墳』と『薬事塚古墳』は前方部分が西さ向いてんのに、『八幡塚古墳』だけ、南さ向いてんだ。 なんかな。古墳の向きにも謎の約束事があるらしいんだよ。 そんで、親子の墓じゃないんじゃないか、 って言われてんだって。 約束事ってなんだろ? 気になるな~。 残念ながら、今回参考にした本にゃ書いてなかったんだけど。 あれだね。古墳の研究も、どんどん進んでんだね。 古墳関係の新発見ニュースも、いろいろ聞くし。 古墳時代の謎も、少しずつ発掘されてんだね。 ますます、おもしろくなりそうだよ。 たのしみだな~。 《参考》 「よみがえる5世紀の謎 ~かみつけの里博物館・常設展示解説書~」 かみつけの里博物館の案内パンフレット ************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2014.12.28

コメント(2)

-

【上毛野はにわの里】 復元された古墳、ってどんなの?

「河原の石とお手洗い」 さて。駐車場さ、ついたど。『上毛野はにわの里公園』にゃ、『かみつけの里博物館』と『土屋文明文学館』つう2つの大きな建築物さあんだけど。 どっちにも大きな駐車場さあってな。 20~30台の乗用車が止められそうだど。 これが『上毛野はにわの里公園』の案内板。 左側の大きい建物が『かみつけの里博物館』だど。 建物の周辺に、トイレや水飲み場。休憩所の印があんね。 これなら時間さかけて、ゆっくりと古墳観察できるな。 っつ~ことで。さっそくお手洗いさいってみたw。 長時間、運転してたかんな。 それにこの日はな。 でっけ~寒気団が来てて、さみかったんだ~。 車さ暖房入れてても、足さ冷えちゃったよ。 今日は『かみつけの里博物館』の近くさ車、停めたから。 ん~。建物の裏にお手洗いさあんのかな? 博物館の裏さ登っていったら。 わ! 古墳! まだ遠いから細かいとこがめ~ないけんど。 なんか、石とか埴輪がぐるっと並んでんど。 こんなの、初めてみた~! 復元すると、あんなになんだね。 なんか、古墳て。 木や草に覆われた山みたいなやつ、ってイメージさあんだけど。 実際は、表面に石さ敷き詰めて、めだつようになってたんだって。 ちょこっと聞いた話だけんどな。 河原にある丸っこい石、あんべ? あれって、光さ反射すんだって。 だもんで、古墳の表面に河原の石さ並べてな。 光さ反射させた、って説があんだって。 昔は今みたいに電気もLEDも、ないかんな。 河原の石が反射した太陽の光だけでも、 結構目立ったらしいんだ。 古墳、ってのは、その地方の偉い人の墓だから。 豪勢に飾りたい。大事に祭って弔いたい、って意味もあんだろうけど。 おれんとこにゃ、こんなにでっかい古墳が作れるぐらい 力のある豪族がいるんだぜ! って、周辺にアピールする役目もあったんじゃないかな~。 そうすりゃ、怖がって攻めてくる奴も減るだろうしな。 そったら効果さ出すためにゃ、 でっかくて目立つ古墳さこしゃらなくっちゃ、な。 だども。ほんとに、石さ敷き詰めてあんのかな? 河原の石は、光さ反射すんだべか? 実物見んの初めてだから、楽しみだな~。 ・・・と、そのまえに、お手洗い、と。 ゆっくり古墳観察したいから、な。 しかしここのお手洗い。なんか物置みたいだな。 あ、ちゃんと綺麗な建物なんだけど。 四角くて、屋根も平でな。 重そうな扉さあって、用具入れみたいだったんだよ。 お手洗いの表示もない。 ちがうんかな~。どきどきしながら覗いたら。 扉の中で二手に分かれる、タイプのお手洗いでした。 なんでこったら入口に、頑丈で分厚い扉さあんだべ? あ、もしかして雪対策なんかな? 高崎市って、雪多い地域なんだっけ? それとも、風対策かな? この日も強風で、飛ばされそうになったし。 群馬県は、強風が有名だもんな。 はじめての土地なんで、さっぱり理由さわからなかったんだけど。 中は綺麗な、使いやすいお手洗いでした。 ************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2014.12.25

コメント(0)

-

【上毛野はにわの里】 かみつけの里博物館さ行ってきたど。

「かみつけの里」 12月18日(金)に『かみつけの里博物館』さ行ってきた。 正式名は『上毛野はにわの里公園』つうらしいんだけど。 地図にゃ『かみつけの里』って載ってるから、こっちで呼ぶべ。 場所は、群馬県高崎市井出町1514 だど。 お。このブログじゃ初の群馬県だな。 群馬県までの道のりさ、思い出すために、 らくがき地図さ描いてみた。 こんなとこ。 群馬県でも、南のほうにあんだね。 しかし、群馬の山って、すげ~迫力、あんんだね!『赤城山』の側さ通ったときにゃ、びっくりしたど。 んでな。なんか、映画のシーンさ思い出しちゃった。 砂漠の山を、ラクダで越えてくるイメージ。 なんでだべ? 運転しながらだったんで、ちらっとしかめ~なかったんだけど。『赤城山』の裾が、そんな感じにめ~たんだ。 なだらかで、どこまでも続く山裾。 そこが砂丘みたいだったんだよ。 そして山頂付近にどかっと腰さすえた、巨岩。 うわっ! 噴火口って、こんなんなんだ! って、思わず何度も振り帰っちまったよw。 あ、もちろん、車さ止まってるときだど。 肉眼でもはっきりと。山の様子がめ~てな。 どきどきしたべ~。 もっとじっくり見たかったんだけんど。 今回の目的地は、まだ先。 前の車も動きだしたし、さあ、進もう。『かみつけの里』は、どんなとこかっつうとな。 3基の古墳に代表される、『保渡田古墳郡』があんだ。 3基のうち『八幡塚古墳』と『二子山古墳』の2基を整備して、 見学しやすいようになってんだ。 もう一基の『薬師塚古墳』は、ちょっと園内より離れてんだけんど。 形さ崩れちまってるみたい。 見学できんのかな? この辺はいってみなきゃ、わかんないな。 側に発掘品を収納・展示した『かみつけの里博物館』や はにわ作りを体験できる施設もある。『かみつけの里』は、古墳時代をテーマにした施設なんだよ。 あ、それと『土屋文明文学館』つう施設も、園内にあんね。 なんだんべ? これは時間さあったら、いってみよ。 しかし、栃木県からだと遠いね~。 片道3時間半もかかっちゃったよ。 おまけに特大の寒気団が来ててな。寒かった~。 おまけに、目的地近くで、畑道さ迷い込んじまってな。『古墳』さ目の前にして、 入口さめっかんないっつう事態になっちまった。 ま、いつものことなんだけんどなw。 原因は、曲がり道さまちがったこと。 ほんとは、もひとつ前の交差点さ 曲がんなくっちゃいけなかったんだけど。 通り過ぎちまったんだ。 今回は自業自得です。 カーナビさんを、責められません。 ま、無事着いたんで、いかった、ってことにすんべw。 迷い道も、時には思わぬ発見になることもあっし、な。 これも旅の、たのしみだんべ♪************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2014.12.21

コメント(0)

-

関東地方の上下事情 2

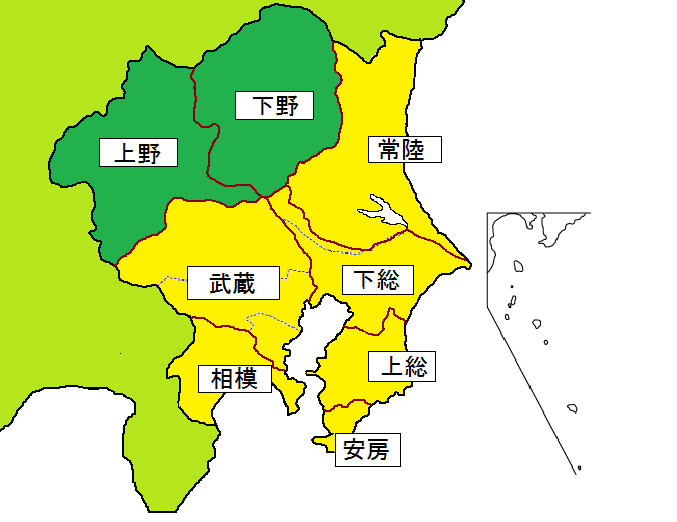

「関東の上下事情 2」 さて。『上総』と『下総』の話だな。 名前さ似てるから、 昔は一つの国だった時期があったんかもしんないけんど。 よくわかってないらしい。『下総』の一部は、現在『茨城県』になってんだけど。『茨城県』の歴史にゃ、理由さ載ってなかったんだ。『千葉県』の資料は手元にないんで、 この辺はこれから資料さ探してみんべ。 ってことで、今日は『東海道』の話さしよう。 『下総』と『上総』。 地図でみっと、『下総』が『上』で『上総』が『下』。 都さあった『京都』方面からみっと、『上総』のほうが近いな。 だども『東海道』の道筋から見っと、『下総』のほうが都に近い。 前回の、『東山道』の例でいうと、 街道沿いに来て、都に近いほうが『上』ってなるはずだから、『下総』のほうが『上』ってつくはずだよね。 おかし~な~。なんでひっくり返ってんだべ? 理由はな。昔の『東海道』は、『上総』を先に通過して、『下総』へ抜けてたから、なんだ。 昔の『東海道』を地図さ描き込んでみると、 こんな感じ。 青い線が初期のころ。変更前の街道だど。『相模国』の端っこ辺りから海さ渡って、『上総国』さ入る、海路があったらしいんだ。 そっから房総半島を北上して、『下総国』へはいる。 お、これなら『東海道』沿いに来ても、『上総』のほうが、都に近くなるど。 ええと。海さ渡る海路があったのは、奈良時代のころでな。 その後、陸沿いの道に替わったらしいな。 いつ変更になったんか、わからないんだけんど。 宝亀2年(771)ごろのこと。 隣の『武蔵国』でも、通路の変更があったんだ。『武蔵国』はそれまで、『東山道』に属しててな。『上野国』から『武蔵国』に、通じる道さあったんだ。 だども、『武蔵国の国府』は『東海道』に近かったもんだから、『東海道』からも使者さ来てな。 対応に追われてたんだと。 それに、『上野国』から『下野国』さ行くときもな。『武蔵国』を通過しなくちゃいけないと、遠回りになっちまう。 などなど。 いくつかの理由さ重なって、『武蔵国』は、『東海道』側に 変更されたんだと。『上総国』と『下総国』あたりの道も、 このころ、変更になったんじゃないかな、 って言われてるみたいだど。 これ、結構大事な話だよね。 古い歴史さ勉強すっときに、 ちょこっと道が違うだけで、 わかんなくなっちまったりすんもんね。 うん。なんかの役にたつかもしんないから、 ブログさメモっとこ、っと。《参考》【送料無料選択可!】国分寺を歩く 日本六十余州全国分寺を完全収録[本/雑誌] / かみゆ歴史編集...価格:1,998円(税込、送料別)【送料無料】 完全踏査 古代の道 畿内・東海道・東山道・北陸道 / 武部健一 【単行本】価格:3,024円(税込、送料込)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2014.12.11

コメント(0)

-

関東の上下事情 1

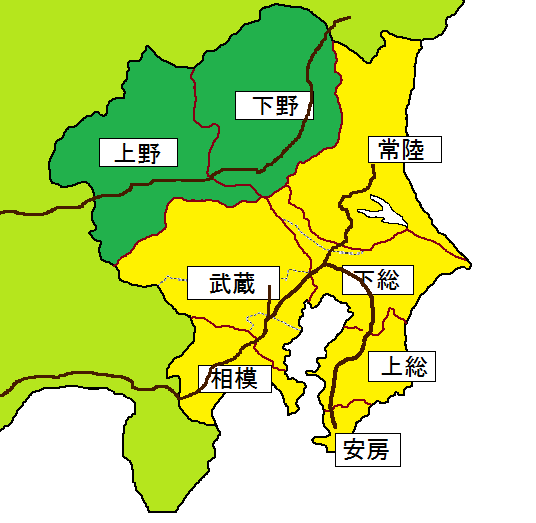

「関東の上下事情」 こないだ紹介した『国分寺を歩く』って本に、 ちょっと面白い話さ載ってたよ。 ええと、まず。 関東地方にゃ、1つの都と7つの県がある。『東京都』『埼玉県』『神奈川県』『千葉県』 この辺は、『南関東』って言われてるとこだな。 んで、『群馬県』『栃木県』『茨城県』が『北関東』って言われてんだ。 これを昔の名前に直してみると、『東京都』と『埼玉』は、2つ合わせて『武蔵(むさし)』。『神奈川県』は『相模(さがみ)』。『千葉県』は『上総(かずさ)』『下総(しもうさ)』『安房(あわ)』。『群馬県』が『上野(かみつけ・こうずけ)』。『栃木県』が『下野(しもつけ)』。『茨城県』が『常陸(ひたち)』。 になんだ。 わかりやすく、らくがき地図にしてみた。 県境は今と昔で違うとこもあっから、 今の県がそのまんま、昔の国に当てはまらない地域もあっけど、 だいたい、こんなとこだべな。 んで、よ~くみっと、おもしろいことに。 関東地方にゃ、『上』『下』って地名がつくとこが4か所あんだよ。 なんか気になるよね~。 まずは『下野』と『上野』だけんど。 ここは大昔。一つの国だった、っていわれがあんだ。 そんころの名前は『毛野(けぬ)』。 んで、5世紀ごろに2つさ分かれて、『上毛野(かみつけぬ)』と『下毛野(つもつけぬ)』 になったんだ。 あ、こんときに、『栃木県の北さ在る那須地域』が『下毛野』とくっついた、って話もあるど。 へ~『那須』はそれまで、別の国だったのか。 で、ちょっと気になったんだけど。 なんで『群馬』が『上』で、『栃木』が『下』なんだべな? 地図でみっと『栃木』のほうが上なんだから、『群馬』に『下』ってつけてもいいと思うんだけんど? これにもちゃんと、理由があんだよ。 キーワードは『東山道』。 さっきの地図に『東山道』さ書き込んでみっと、 こんな感じだべか。 上の茶色い線が『東山道』。 んで、下の茶色い線は『東海道』だよ。『東山道』は、鎌倉時代や平安時代のころに使われてた 街道なんだどもな。 このころは、『群馬県の碓氷峠』のあたりから、『栃木県の栃木市』のあたりへ道が抜けてたんだ。 当時の都から『北関東』へ来ると、『東山道』さ通るから、『群馬』のほうが『栃木』より、都に近い位置になんべ? 昔は都に近いほうを『上』 都に遠いほうを『下』って呼ぶ習わしがあったらしくてな。『群馬県』のほうが『上(上野)』『栃木県』のほうが『下(下野)』 になったんだと。 ちゃんと、上下にも、理由さあったんだね。 んじゃ『上総』と『下総』は? ん~と、話さ長くなってきたんで、今日はここまで。 続きはまたこんど、な。《参考》【送料無料選択可!】国分寺を歩く 日本六十余州全国分寺を完全収録[本/雑誌] / かみゆ歴史編集...価格:1,998円(税込、送料別)【送料無料】 完全踏査 古代の道 畿内・東海道・東山道・北陸道 / 武部健一 【単行本】価格:3,024円(税込、送料込)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2014.12.07

コメント(0)

-

【気になる本】 国分寺を歩く

「国分寺」 今日は本の紹介だど。【送料無料選択可!】国分寺を歩く 日本六十余州全国分寺を完全収録[本/雑誌] / かみゆ歴史編集...価格:1,998円(税込、送料別) タイトルは『国分寺を歩く 日本六十余州 全国分寺を完全収録 かみゆ歴史編集部 編 イカロス出版』 全国にゃ、国分寺が69あったらしいんだけんど。 現在確認されてる68ヶ所を、紹介してる本なんだ。『国分寺』っつうのはな。 741(天平13)年ごろに、聖武天皇が命じて建てられたお寺でな。『僧寺』と『尼寺』がペアになってんだ。『僧寺』の正式名称は『金光明四天王護国之寺』。『金光明経』を読んで広めたら、『四天王』が来て守ってくれるど、 って意味なんだとか。『尼寺』の正式名称は『法華滅罪之寺』 これは『法華経』から来た呼び名でな。 人の罪(死ぬこと)を滅して救済するって意味なんだと。 で、どんな歴史があるか、っつうと。 結構いろいろあるみたいだな。 ぎゅっとまとめて一言でいうと、 仏教や政治の中心地になった場所、ってとこかな。 だもんで『国分寺』の側にゃ、当時の役所『国庁』があったりする。 地域によって、距離が離れていたり、未発掘・未発見で、 場所が特定できてないとこもあっけど。 当時は国の中心部だった場所ってことは、間違いなさそうだど。 で、早速『栃木県の国分寺』さみてみる。 と`結構でかい扱いになってるど。 栃木県の場合。『僧寺』の他に『尼寺』も残ってるかんな。『尼寺』って場所がわかんね~地域が多いみたい。 そんなかでも、『下野の国分寺尼寺』は、 建物の柱さ建ってた礎石も、ほぼ完全に残ってる。 貴重なとこなんだと。 これは、昔撮った『下野国分寺尼寺』の写真。『薄墨桜』の名所でもあんだよ。『国分寺尼寺』が、はじめて発掘されたのも、『下野国の国分寺』でな。『国分寺の尼寺』が、国指定の史跡として認定されたのも、『下野国分寺尼寺』が、はじめてなんだとか。『僧寺』のほうもまけちゃいね~ど。 今は保存のために埋め戻されちまったけんど、 当時の石段なんか、ほぼ完全な形で残ってた。 他の県の『国分寺』の状態を知らなかったから、 綺麗な形で残ってたことが、当たり前だと思ってたけど。 他じゃ、石碑しかなかったり、場所さえ特定出来てないとこも多いんだよ。『下野の国分寺』はラッキーだったんだな。 あ、もひとつあった。『国庁』。 これも下野国は、はっきり場所がわかってる。 栃木市の畑んなかに、あんだけど。 史跡も残ってるよ。『国庁』といえば、『平将門』さ思いだすな~。 なんども攻め込んできたんだよね。『国分寺』と並んで当時の重要拠点だった『国庁』も、 はっきり場所がわかんない県も、多いんだ。『下野の国分寺』だけみてたからわかんねかったけど。 こうやってちょこっとだけでも『他県の国分寺』さ知ると、 何でもない石の並びも違ってめ~るな。『下野の国分寺』は、全国に胸さ張って誇れる史跡なんだど! あ、だどもお隣。『上野国(群馬県)の国分寺』は、ちょっとうらやましいな。 あそこはな。『門と塀』が復元されてんだって。 いいな~。栃木県にも、ほしいな~。《参考》【送料無料選択可!】国分寺を歩く 日本六十余州全国分寺を完全収録[本/雑誌] / かみゆ歴史編集...価格:1,998円(税込、送料別)************************************* 最後まで読んでもらって、うれしい~ど~♪ あんがと~。 ランキング参加中! ぽちっと 押しとこれ~!にほんブログ村にほんブログ村**************************************

2014.12.01

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1