全48件 (48件中 1-48件目)

1

-

引っ越ししました

FC2ブログに引っ越しましたhttp://yaku89yaku89.blog.fc2.com/

2012.01.16

コメント(2)

-

秋の京都、電車でGO!

先週は毎日残業、おまけに土曜は宿直でまったく休みなし好きでもない仕事で休みも無しなんて気が狂うので月曜日は有休を取って京都へ紅葉にはまだ早いが、とにかく静かなところでまったりするのが目的なので逆に好都合今回の目的地は八瀬にある瑠璃光院駐車場がないので電車でお越しくださいとのこといつもならそんなの無視して車で行ってしまうところなのだが、たまには電車もいいんじゃねってことで、ちょっとだけ電車に乗ることに 一両編成の小さな電車 住宅街の間を走り抜けます まさに、電車でGO乗ってる時間的には短かったが、なんか新鮮だったで、到着あたりはもの静かで、人もまばら、まさに隠れ家的存在 一歩足を踏み入れると、そこには緑と静寂の世界が この雰囲気めっちゃいい!建物の中に入ると、まず2階に案内された ここで庭を見てまったりしてくださいと言わんばかりに座布団が置いてあるではないか 紅葉はしていないが、葉っぱとコケでつくられた緑一面の世界が広がる さらに、どうぞご自由に写経してくださいと写経コーナーもあったいや~、落ち着くゼ~そして1階へ降りると、そこでは抹茶をいただけるコーナーがあった もちろんいただきました 緑の静寂の中でいただく抹茶、最高に癒されるゼ~ さらに先に進むと、何やら御朱印らしきもの発見 よく見ると、朱印と日付はセルフサービスではないか! なんで、自分でやってみた 完成!見よ、この達筆具合を (´ω`。)ちなみに朱印の向きが一つ横になっちゃったけど、それはそれでそしてさらに先に進むと、またしてもまったりゾーンが 落ち着く~、ここでもしばしまったりと まったりしていると和尚さんがやってきていろいろ話をしてくれたここは6,7年前までは一般には公開していなかったそうで、渡哲也や高倉健がお忍びでやって来ていたそうですまた、将棋の名人戦とかもここで行ったことがあるとか・・・う~ん、納得って感じ最高のまったり時間を満喫したあと、しばし川沿いを歩き昼食を食べる店へと移動 予約もしていないのに個室へ案内してくれた すぐそこを川が流れており景色も良好値段もほどほどで、とても素敵な店でした昼食のあと、電車まで少し時間があったので、川辺を散策 雰囲気はプチ嵐山か こじんまりとしていたが、静かで穴場的スポットではないかと思われた今まで行った中で一番のお気に入りとなった来てよかったと心から思ったのであった 八瀬を後にし、駐車場からすぐの下賀茂神社へ向かった 鴨川沿いを歩く 5分ほどで到着 ここから長~い参道が 参道には小川が流れており雰囲気はとても素敵だった 途中、河合神社なるものがあったので立ち寄ってみた 下鴨神社 摂社 河合神社(かわいじんじゃ)祭神:玉依姫命(神武天皇の御母神)上賀茂神社の祭神:賀茂別雷大神の母神で縁結びや子育ての神として信仰されています『方丈記』の著者、鴨長明ゆかりの神社だそうです美麗祈願の鏡絵馬、なるものがありました この「鏡絵馬」の顔を、自分の顔に見立ててお化粧してあげるといいそうです 小奇麗な感じの神社でした でやっとこ到着 いちょうがきれいでした 下鴨神社は京都の社寺でも最も古い部類に入る。社伝では、神武天皇の御代に御蔭山に祭神が降臨したと伝える。また、崇神天皇7年(紀元前90年)に神社の瑞垣の修造が行われたとの記録があり、この頃の創建ではないかとの説がある。一説には、天平の頃に上賀茂神社から分置されたともされる。上賀茂神社とともに奈良時代以前から朝廷の崇敬を受けた。平安遷都の後はより一層の崇敬を受けるようになり、大同2年(807年)には最高位である正一位の神階を受け、賀茂祭は勅祭とされた。弘仁元年(810年)以降約400年にわたり、斎院が置かれ、皇女が斎王として賀茂社に奉仕した。主祭神:玉依姫命賀茂建角身命 「斎王」がいたということは伊勢神宮なみの扱いだったってこと?とふと思ったりした 大満足の1日でした瑠璃光院は毎年行こっと

2011.11.14

コメント(19)

-

20年(?)ぶりの伊吹山

紅葉もぼちぼちいい季節になってきた高速使えばわりにすぐということで伊吹山へ以前いつ来たのか思い出せないくらいその時は、何もないところだな、もう二度と行くことはないなと思ったことだけ記憶にある今や、その何もないところを好むようになってしまった私・・・ オッサンやね 伊吹山ドライブウェイを走り抜け、駐車場に到着あたりは薄曇りで太陽は出ていない、ちょっと残念な感じ しかし、来る道すがらバズーカ砲のようなカメラを三脚にセットして撮影している人の多さに正直驚いた自分も早めに来たつもりだったが、こりゃ相当早く来てそうな感じであったカメラに命懸けてる感じがヒシヒシと伝わってきたまだ自分はそこまでは無理だなと感じたのであった・・・駐車場から山頂まではプチハイキングといった感じ クマはどこへ行っても人気者なのね じきに頂上へ到着頂上には売店があって、そこで一休みしていたら少し青空がのぞいてきた なんと山頂には日本武尊(にほんぶそん)の石像が古事記の本で少しかじったが、神剣草薙剣を持たずに素手で伊吹山の神を討ちに行った(余裕をこいた)がために結果として亡くなってしまうという話でした 晴れたといってもモヤけていて、遠くまではクリアに見えずほんとなら、この前行った竹生島もクッキリ見えるのだが、残念 そしてなんと山頂にお寺発見 山頂にあるのは山を祀るって感じで神社ばかりだと思っていたので意外だった御朱印もいただいた 下りはゆっくり写真を撮りながら 快晴ではなかったものの眺めはよく気持ちは良かったです なんか虫の鳴く声がすると思ってよく見るとバッタ(?)みたいなのがけっこういた山頂付近は結構寒かったけど、まだ元気に生きてました 駐車場に到着 ちなみにこの駐車場にて、ドコモ3本、ソフトバンク圏外・・・ありえんだろ、ソフトバンク、こんなんじゃ携帯電話として使えるわけないっつ~の!しかもドコモ3本、ソフトバンク圏外といった現象、一度や二度じゃないこれだけは言っておくドコモの回し者じゃないけど、携帯電話として使うならソフトバンクはやめておけ途中何か所か車をとめるスペースがあって、みなさん思い思いに写真撮ってました ほんとはついでに関ヶ原も寄ってくつもりだったけど、やっぱりもっと勉強してからにしときます

2011.11.03

コメント(2)

-

雨中の激闘! やったゼ3位!

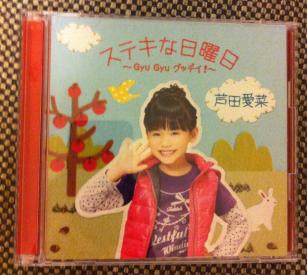

今日は今年最後のテニスの試合しかし場所はなんと猿投!前回は高岡だったのに、なぜにこんな僻地(スミマセン)で・・・ 遠いっつ~のいつもは試合に向かう車ではLAUGHIN' NOSEの「GET THE GLORY」を聴きテンションを高めるオレしかし今回はコレ ♪ギュッギュッ ギュッギュッギュ~ッ♪最高にテンション上がるゼ~ (*´∇`)σちなみにうちの下の娘と年一緒なんだよね全くもって同い年とは思えない、怖いくらいしっかりしてるよね・・・だがよくよく場所を確認すると、会場はなんと猿投神社のすぐ近くではないかというわけで、試合前に必勝祈願の参拝 そして本日の勝負運を占ってみた 「争い事勝ち難し、控えよ・・・」イェッス、ますますテンション上がるゼ~ (´A`。)そして会場に到着 ほどなくして雨が降ってきた~ かなりのトホホ的状況なのだが、サーフェスはオムニのため試合は続行!我々は1回戦はシードのため2回戦からの参戦なのだが、はっきり言って1つ試合をこなして暖まった相手と対戦するのは分が悪いこっちはろくにアップもせずにいきなり本番なのだから・・・と文句は言ってられない、試合開始!さすが1つ勝ち上がってきただけにミスは少ないうえにサーブが強力こっちも必至に応戦、激闘が始まる!ポイントを決めるごとに相手は「ウェーィ」と叫ぶものだから、最初はガマンしていたが、3ゲーム過ぎからこちらも我慢できなくなり、とうとう体育会系モードにスイッチが入る!ポイントを決めるごとに「ウッシャー」と雄叫びが上がる完全にゾーンに突入、降りしきる雨なぞ全く気にならなくなる試合は一進一退の五分、しかしゲームカウント6-5で15-40とダブルでマッチポイントを握られる絶体絶命!だがここから根性で持ちなおしタイブレーク突入、そして7-3で押し切り勝利!今まで越えられなかった2回戦を激闘の末突破した勝利が決まった瞬間強く交わした相方との握手の感覚は忘れないだろうあ~やっぱりスポーツ最高!って瞬間だったそして3回戦、またも強敵、死闘の再現となった互いにサービスをキープしていたが、5-5から相手サーブをブレークし7-5で勝利なんと3回戦突破!!!準決勝は6-1とボロ負けしたがさすがに2試合フルに戦って集中力が持たんかった…しかし結果は見事3位!メッチャうれし~ここまでがんばってきてよかったな~と感慨もひとしおであったちなみに3位の賞品 ラケット入れでした嫁にはダサイと言われ、子供にはいらんと言われ・・・帰りはちゃんとお礼参りに立ち寄りました 雨降ってたけど、山ガールいました猿投山、雨の中登ったんだな~と思うとストイックな山ガールもいるんだなとちょっと感心してしまった 参道も長く雰囲気は素敵なところでした、さすが三河国三宮 実は以前朱印部のメンバーで1回来てるんだけど、3位の記念としてまた御朱印もらっちゃいました はっきり言って疲れたが、心地いい疲労感であったちなみに写真はすべてiphoneなうえに雨だったので写真はサイテーな出来でした

2011.10.30

コメント(2)

-

イベントいろいろ

今週から来週にかけてイベント盛りだくさん!まずは毎年恒例行事となったテニスジャパンオープン観戦 とくに今年は世界ランキング上位の選手が参加してくれて大満足! ちょっとだけだから顔出し許して! よくわからんがホントはだめなのかな?(他の人のブログにも写真載ってたんで、申し出があれば削除します) しかし、今回は奮発してわりに近い席を取ったにもかかわらず、写真はフレブレ・・・このレンズの限界を感じずにはいられない(タムロン28-300ミリ)望遠域になると暗い!シャッタースピードがかせげないゾプロの動きについていけない (´A`。) 結局去年と同じようなデキ・・・カメラ本体はグレードアップしたのだが、やっぱり写真はレンズだとういことをまたも痛感ちなみにとういかやっぱり連射は使い物になりませんでしたこのカメラ5コマ/秒だが、7コマ/秒でも似たようなもんだなスポーツ撮るなら連射スピードが…なんてカメラ雑誌によく載ってるが決定的瞬間を切り取るのはやっぱ「腕」だってまあ15コマ/秒くらいあれば話は別だが続いて10月10日はツリイコーネファミリーとバーベキュー 釣り師であるツリイコーネ氏持参のお魚さんたちに舌鼓どうもごちそうさんでした!10月15日は横浜・東京方面へ天候が悪かったので予定を変更し、カップヌードルミュージアムへ まさかの人出で、人ごみギライの私はうんざり・・・ ・・・インスタントラーメンが展示してあるが、それが何かって感じなのだがここでの目玉は自分で作る世界で一つだけのオリジナルカップヌードルまずは、さらのカップに自分の好きな絵をかくことから始まる私のテーマは・・・時節柄これしかないっしょ 自分は昭和の人間なんで、やっぱドラゴンズといえば「ドラゴンズ坊や」だぎゃ~話はそれるがネットでこんな記事を見かけた要約すると落合監督と対立する球団社長が、巨人戦に敗れたのにガッツポーズを繰り出した、というもの(10/19 yahooにて)もしこれが本当だとすると絶対に許せない!球団内部の人間がすることとは思えないし、信じられない完全に一生懸命プレーしている選手を冒涜しているこんな野球を愛していない人間が球団フロントだなんて・・・オマエがやめろ、この最低ヤロー!あ~、いかんいかん、また熱くなってしもうた・・・話を戻して さあ、いよいよ充填工程へスープの味、具を好きなようにチョイス フタして ビニールでパッケージして完成 完成したブツをさらに袋に入れてエアーを充填して持って歩けるようにできるんです 子供たちはたいそう喜んでましたこんなとこでもなんだかんだで半日近く時間がつぶれたよ・・・で次は私にとってのメインイベント、とうとう来たゼ、靖国神社! ここは御利益とかそういうものを求めて参拝するところではない今私たちが平和でいられるのは多くの犠牲のもとに成り立っている多くの戦死した人たちに感謝の意を捧げる場所なのだうちもじいさんがフィリピンで戦死している、はっきり言って来るのが遅すぎた 勅使門! ここを参拝するのは日本人の義務だ夜は横浜中華街へ すごい人、ホントは行きたくなかったが嫁のたっての希望でしょうがなくって感じ 芸能人がよく訪れる、名物おじいさんのいる店に行った(行きたくなかったが)まあ、確かにおいしかったですけどそのあとはみなとみらいへ 手持ちなんでブレブレで~す翌日10月16日は八景島シーパラダイスへ 疲れた・・・帰りはきれいに富士山が見れてラッキー 東名集中工事中だったので、地獄の渋滞を覚悟していたのだが、どっこも工事なんてしてやしない・・・道路もガラガラ・・・なんですぐ家に帰れましたいや~、いろいろあって充実してました

2011.10.16

コメント(4)

-

御嶽リベンジ!

にほんブログ村今年の夏に御嶽を登ったときにロープウェイのパンフをもらってきたのだが、まあ、紅葉のきれいなことつーわけで今回はなんと絶景ハンター4号(リアル相棒、車でなく人間)とともに出撃!前回ひとりぼっちで登ったときは、クマさんが出てくるんじゃないかと怯えまくっていたチキン野郎のために、今回は絶景ハンター1号がこんなアイテムを授けてくれた 「クマ撃退スプレー」実はクマ以外にライオン、アフリカゾウなどあらゆる猛獣に効果ありとの記載が世の中にはこんなすぐれものもあるんですねちなみに射程距離3メーター、つまり3メーター以内まで近づいて発射しろと・・・できるかよっでもこれお笑いグッズと思いきや真面目な商品なんですで、本題平日は8時からしかロープウェイが動かないので、8時に到着ロープウェイ終点、ここからでも眺めはじゅうぶんいい 今日は雲ひとつないピーカン、天候にも恵まれ期待も膨らむ ロープウェイ山頂駅付近はこんな感じさあ、目指すは8合目 で、8合目に到着したのだが、なんと紅葉などほとんど見られないではないか!ネットではそろそろ色づいてきたなどと書いてあったのに・・・山小屋の人にきいてみると、台風で葉っぱが飛んでしまった、もしくは枯れてしまったので今年はダメですねと・・・本当のこと書いちゃうと誰も来んくなっちゃうからしょうがないっちゃあしょうがないわなせっかくここまで来たのになんもせんで帰るわけにはいかん!今日はドピーカン、天気は最高ならば前回山頂は視界ゼロだったが今日は絶景が拝めるハズだということで急遽再び山頂アタックを敢行! 当初は登山が目的ではなかったが、絶景ハンター4号も山頂アタックにまんざらではなかったので助かった 見よ、この空の青さを!空が近いっ! 前回ラーメンをいただいた9合目の山小屋に到着、頂上まであと少し そして、お互い息をはずませながら頂上に到着!前回は死にそうだったが、今回はわりとさらっと登れたではないかやはり道を間違えたためのエネルギーロスと暑さで体力が削られたのが大きかったか・・・ 前回と同じアングルなのだが、なんと池があったとは 山頂の神社にも参拝今回は誰も社務所にいないので御朱印はなし、まさに夏限定の御朱印だったのだ なんつったって今日は空が青過ぎた!!!! 最高の絶景だ~ッ!!!!!今日は絶景ハンター3号の名に恥じぬ内容となったゾこの御嶽山は活火山(だよね?)、登っている最中も硫黄臭みたいなのがしてきた 煙がモクモク出てました小学生の頃噴火して学校の校舎から煙が見えたのを覚えてます今日は富士山も見えたぞ~(形でわかるよね)帰りは池にも寄ってみた 池のほとりに降りると、澄み切ったエメラルドグリーンの美しさにため息が出る今日は山頂も風がなかったおかげで空が近く美しい音のない静寂な世界、まるで別な世界に来たような錯覚すら覚えた絶景を堪能し、下山を開始途中お腹がすいたので、今回は8合目の山小屋で定番のラーメンをいただいた やっぱ最高でした帰り道の途中、御嶽神社里宮に立ち寄った 疲れ切った体にこの階段はちょっときつかった 御朱印もGET 山頂奥宮と合わせて、これで御嶽神社コンプリートだぜ!今回は紅葉は見れなかったが、とても素敵な絶景が拝めて最高でした御嶽にはまだほかにも登山道があるので、また来ようと思います

2011.10.04

コメント(6)

-

オープンカー&テニス日和&地元巡り その2

続いて竹島へ 今まで何度となく訪れたが、まともに神社を参拝するのは初めてなんだな・・・ ここの神社は離れ小島の山の上にあるのだが、たいした山ではないにもかかわらず昨日久々にまともにテニスやったおかげで異常に体が重く感じてしまった 絶景ハンター風に解説するならば、この写真スポット測光を使用でないと逆光で真っ黒になっちゃうよん基本テクなので覚えておきましょう、ツリイコーネさん 竹島は全域が八百富神社(竹島弁天)の境内である。竹島弁天は日本七弁天の一つとされる。八百富神社は、市杵島姫命を祀る神社で、養和元年に藤原俊成が、竹生島より勧請し創立されたとされる。徳川家康も参詣し、4石8斗寄進した。また、この地方の領主である松平氏は、正月、江戸への出立、帰郷の際は必ず参拝したといい、古くから信仰を集めてきた。 この島の周りはちょっとした遊歩道になっていて、晴れた日は気持ちがいいです 向こうに見えるのは蒲郡プリンスホテル天皇陛下もご宿泊なされた由緒あるホテルなのです バリアングルで下から全く同じ場所から撮影したのに感じが全然違う写真とはこういう所でセンスが問われるのだあーでもない、こーでもないと構図を考えながら撮影するのも楽しみのひとつといえようこの竹島、初めて来る人にとってはかなり風光明媚でよろしいかと思われますお次は三谷の弘法さんへその前に三谷海岸でしばしまったりとひと休憩人が少なくて落ち着くんだよねお気に入りスポットの一つです 今日もホント青空がきれいだったなで、三谷の弘法さんに到着、正式には金剛寺といいます今度はけっこう山の上なんです 金剛寺(こんごうじ)は 愛知県蒲郡市三谷町にある高野山真言宗の寺院である。山号は三谷弘法山。寺伝によれば、平安時代初期の大同年間(806年 - 810年)、弘法大師空海によって開かれたと伝えられる。安産、子授かり諸願成就などで多くの参拝者が訪れる。本堂とは別の場所にある東洋一の大きさ(高さ18.78m)を誇る子安弘法大師像が有名である。実は一人目の出産のとき、嫁と嫁の母でここを訪れて祈祷してもらったそうでなんか白い帯みたいなのもらってきてた記憶があるおかげで、わりに安産ですみました これホント大きいです ここにもゆるキャラが…そしてここでのおすすめスポットといえば「ヒルトップ」 ここからは蒲郡市街だけでなく竹島や三河大島をはじめとする三河湾の島々が一望できる 閉店してしまったと聞いていたが、「営業再開しました」だって!ここからの夜景は最高です、神戸をチンケにした感じ(褒めてます)決して男同士では入店しないでください!(特に夜)ここは思い出が詰まり過ぎていて、閉店と聞いたときは正直寂しかったが本当によかった・・・うぉ~、当時のことがフラッシュバックしてきた~当時付き合い始めていた彼女を自分の失態によりひどく怒らせてしまった付き合っていると思っているのは自分だけで相手にはそんな気さらさらなく、ろくに相手もされてない状態であったため、なんとか振り向いてもらいたい一心で一生懸命だったのだが、なにせ自分のレベルが低かったのでしょっちゅう怒らせていたで、やばいっ、今度こそ振られるっと思った時ここに連れてきたら見事なほどに機嫌を直してくれて首の皮一枚つながった・・・懐かしすぎる青春の1ページ・・・今頃元気でやってるのかな… 僕もすっかりオジサンってことは、あなたもすっかりオバサンなんだよね…もちろん記憶の中ではずっと20歳のままなんだけどねお互い言いたいこと言い合って傷つき、傷つかせ、泣いたり笑ったりと、とにかく激しかったケンカも多かったけど、楽しいときは最高に楽しかったお互い本音でぶつかることができたおかげで、自分に足りないものは何かということを学ばさせてもらった今では自分をここまで成長させてくれたことに感謝しています結局最後は他の男のところに行ってしまい、死ぬほど辛く悲しかったが、思い出というのは手のひらの隙間からこぼれ落ちる砂のようでいやなものは薄れていき、いいものだけが残るもんだとこの年になってわかったのであったで、もうひとつわかったこと・・・ 「恋の傷は恋でしか治せない」 ( ̄▼ ̄*)ニヤッ 閑話休題これは持論なのだが、よく何人付き合ったからモテるとか聞くが、付き合えないやつがモテないということであって女性とお付き合いすること自体は普通なこと、問題は付き合う女性のレベルなのだと周りの人からあの人素敵だねといわれるような人とお付き合いできる男性をモテると言うのであって、その辺にいくらでもいるお姉さんと何人付き合おうがそれはモテるのではなく「普通」であるつまり人数より、「質」だということたまに武勇伝的に話すヤツがいるが自分は女性のレベルがわからないので話半分で聞いている今まで自分の周りにはデキる男が大勢いたが、そもそもいい男はいい女しか選ばないので何人もとっかえひっかえしていない、というのも見てきたし例えれば、スライム(どこにでもいるちょっとイケてないお姉さん)をどんだけやっつけても、ボスキャラ(周りのみんなから素敵な人だといわれるような女性)は倒せないってことどうしたら自分のことを好きになってくれるのか、どうしたらずっと仲良くいれるのか、相手は自分に何を求めているのだろうか、ということを絶えず考えてがんばっていれば、自然と人として成長でき、最終的に素敵な女性とお付き合いできるってわけ悪い例をあげると、なんか気に入らない所があっても、気を悪くされるのを怖がってそれを相手に伝えることができない、また逆に自分にダメ出しされると気分を悪くして険悪なムードにさせてしまうだからそういうことを極力避けて、ただダラダラなんとなく過ごしてしまうといったお付き合いは、単なる時間つぶしに過ぎないそんなんだったら何人つきあおうが全く無意味傷つくことから逃げていては本当の意味で人として成長なんぞできやしない自分のダメな所を聞くのは正直気分は良くないでも、それってとてもありがたいことだって自分を成長させるきっかけをくれているのだから・・・みなさん、自分を成長させ高めてくれるような人と恋愛しましょう!自分はそういうスタイルでやってきたおかげで最終的に素敵な女性と結婚することができました σ(゚ー^*)・・・たまには嫁を褒めておきます(最初で最後だな)自分が死んだらこのブログに目を通せって言っとこ 思ったまま走り書いたんで内容、構成がぐちゃぐちゃですわ (´・ω・`;)

2011.09.24

コメント(4)

-

オープンカー&テニス日和&地元巡り その1

今日はメチャ爽やかな日和一年を通してもこんな気持ちのいい気候の日は多くないというわけでこんな日はお約束のオープンドライブ 緑のトンネルの中を疾走!向かうは豊田市にあるカフェ「簾屋」 野見山の麓にある古民家風カフェ。旬の素材を取り入れたランチやスイーツが人気だとか 落ち着いた雰囲気の店内 個人的にはできればチビッコは遠慮していただきたい、大人の休息場といった感じがしたランチは少々値が張るが、はっきり言って、とても美味しかったここまで食事で美味しいと感じたのは久々だったアンティークな家具が置かれた店内も魅力的だった 今回は屋内の席だったが、テラス席もあり横を流れる小川のせせらぎがきこえてくる 次回はテラス席にしてみよう完全に自分の中のお気に入りの店に加わったちなみにi-phoneで撮影したので写真的にはこんなもんでしたランチを美味しくいただいたその足でテニスに向かうトヨタ自動車の休みの都合で土日から木金に変更となっていたためしばらく行けなかったたまたま今日が祝日ということで、久々に顔を出すことができた そしてあらためて思った、やっぱりテニスは最高だとテニス自体も当然楽しいのだが、一緒にテニスをしてくれる方々も最高に素敵な人ばかり職場の人間とは真逆で、こんな人たちと仕事ができたらどれほどよかったことかと思うどうも最近スカッと気分が晴れないなと感じていたが、原因はテニスに行けてなかったからだということが久々に来てみてハッキリした職場で徐々にへんな空気に毒された精神を、ここでテニスをすることでアクが抜けるのだこれでまたフレッシュな気分で一週間がんばれる本当にここでテニスができることを幸せに思い、そしてみなさまには感謝してもしきれないちなみに寺廻りではここまで精神が回復することはないんだな~でも行っちゃうんだけどね この日は夕暮れもきれいでしたで、この翌日は、この先なんやかんやで休日の予定は埋まりまくっているので、今しかないってことで久々に地元神社・仏閣巡りを敢行当初は地域密着を掲げてスタートしたものの、なんやかんや暇がなくて結局京都・奈良方面が多くなってしまっていたが、やっとこ原点回帰すっかり絶景ハンターに行こうと思っていた地元の神社・仏閣は先を越される始末これではまるでオレが彼のブログを真似ているみたいに見えてしまう、トホホ・・・違いはオレの「相棒」は人間ではないということか・・・で、本日も快晴ってことで「相棒」をフルオープンにして出撃、ストイックさ全開だ!まず最初に訪れたのは超地元、「昌光律寺」 実は我が家はこのお寺にお墓があるのだ小さい頃はばあちゃんについて何度もやってきたし、今でも墓参りのたびに来るのだが、正直御本尊様を拝んだ記憶はない・・・お墓はこの寺にあるのだが、実はここの檀家ではないというわけのわからん事情もあったり…しかし、地域密着を掲げるならばここと伊賀八幡宮は外せない!ってことで参拝を 人の気配がなかったので呼び鈴を鳴らすと、住職さんが出てみえて本堂に通してくれた御朱印をお願いしている間一人ぼっちで参拝わりに立派な御本尊様でした お次は菅生神社 【由緒】 社記によれば、第十二代景行天皇の御代(西暦一一〇年十月)、日本武尊(第二の皇子)が、東国平定のため、当地を御通過になり、高岩(今の菅生川畔の満性寺あたり)で、賊を討つために矢を作らせたとき、神風が吹いて、そのうちの一矢を小川に吹き流された。(その川を吹矢川と名づける。)そこで尊は、その矢を「御霊代」と仰ぎ、伊勢の大神を祀り、この地に神社を建てられた。「吹矢大明神」と申し上げる。当神社はこの時創建された岡崎市最古の神社です。その後、延喜年中(西暦九〇一年~九二二年)、「吹矢大明神」を「稲前神社惣社神明宮」と申し上げ、日本武尊・宮簀姫命・乙見皇子も合わせ祀り、三河国二十六社の内に定められた。むかしから「吹矢大明神」は武門の神として尊ばれ、松平初代親氏公の祈願を初め、松平一族の崇敬が篤く、社殿の造営・修復等も行われた。また、三代信光公の息、松平七郎左衛門光義の子孫代々神主として奉仕された。 聖武天皇神亀二年(西暦七二四年)御神託により、京都伏見より「稲荷大明神」をお迎えし、「吹矢大明神」の同殿に合祀する。(Webより拝借)御祭神:天照皇大神、豊受姫命、須佐之男命、合殿・菅原道真公、合殿・徳川家康公岡崎最古といわれる神社だそうですちなみに岡崎の花火大会はこの神社のお祭りなのだ 目の前は花火大会でおなじみの菅生川 字数制限にひっかかりそうなんで、その2へ続く

2011.09.23

コメント(0)

-

久々の映画を観て思ったこと

今回は朱印と全く関係なし、どんどん最初のコンセプトから外れていく・・・映画「探偵はBARにいる」を観た予備知識ゼロで見たのだが、自分としては思いのほかおもしろかった自分が映画(ドラマも)を観るとき、以下の3点を中心に評価する・この先どうなるのかと映画に入り込むことができるか・間延びせずテンポはいいか・エンディングはわかりやすいかに加え役者の演技、映像、音楽も評価対象となるなので必然的に映画館まで足を運ぼうと思うのはアクション、サスペンスものになってしまう「神様のカルテ」も上映していたが、そんなわけでこっちを選んでしまうのだで感想なんだが、自分的にはよくできた2時間ドラマだと思ったまた役者がどの人もいい味出していた自分の中でのいい役者って、個性があってなんか雰囲気を持ってる人だと思うイケメンである必要は全くないなんでアイドルさんやイケメンタレント(俳優と呼ばれてる?)さんは月9でもやってればいい(なかには素晴らしい人もいるけれど)で、こんなことするのは初めてなのだが、帰った後ネットでみんなの感想を見てみたのだが・・・自分と同じ意見があるとなんとなくうれしくなってしまうのはいいとして、まあ、上から目線で語るヤツの多いことに正直驚いたえらそうな評論家みたいにコキおろす書き込みには辟易したおまえ何様だ、じゃあテメーが作ってみろよとつっこみたくなるほどそりゃ面白くないと感じる人は当然いて当たり前なのだが、だからといって自分の感性に合わないからと言ってけなすってのはどうかとこの世の中、全ての人から絶賛されるもの、映画に限らずありますか?そんなものあるわけないだろ所詮1000円ぽっち(自分は1000円でないと見ない)しか払わないものに対してみんな望み過ぎなんじゃないの自分はおもしろかったらもうけもんみたいな感じで映画は観に行くけど正直時間と金返せよって思うこともあるけど、どうせ大勢の人が見るネットに書き込むなら、こういう所が自分はつまらなかったとか、そういうコメントならわかるのだが、ただ単につまらなくて途中で寝た、みたいなのは勘弁してほしいテメーが寝るのは勝手だが、そんなことわざわざ報告せんでいいってそういうのって最低限のマナーなんじゃないのって思うのは「人間」というものに期待し過ぎなんですかね?まあ、いやならそんなサイト見るなって話になるわけで、それも全くおっしゃるとおり実際そんなわけですっかりテレビを見る時間は減りましたけどね今回は初めてのことだったんで、率直に思ったことをツラツラ書いてしまった次回からは免疫ができたんで普通に見れると思うがこれでも自分は写真ってものをほんのちょっとかじったつもりではいるのだが、最も重要で作品のほとんどのウェートを占めるのが「構図」であることに気づいた(露出や色なんてデジタルの今となってはどうとでもなる)この一瞬の連続が映像となって映画というものができあがるだから、映画を作るってとてつもなく大変な作業なんだと、写真をやり始めてわかったさらにそこに脚本の良し悪し、役者の演技、光の使い方、音楽のかぶせ方など多くの要素が絡んでくるそしてやっとこ一つの作品ができあがるだから映画を作ることって、とてつもなく大変で、かつ、やりがいがある仕事なのだと思う芸能人が映画を作ってみたいとかたまに聞くけど、その気持ちはよくわかる自分もできれば、音楽、映像関係の仕事の就きたかったと今更ながらに思うのであったこの年になってやっと自分が本当にやりたいことがわかるなんて、あまりに遅すぎるわな・・・今となってはムダに過ごした高校3年間がホントに悔やまれてならないそれ系統の仕事に就いていたならば、間違いなく寺まわりなんてしてないわと思う朱印とは全く関係ないことだけど、日々の日常でとくに何か感じたら書き留めておこうと思うまあ、日記なんでね・・・あとで見返すと、きっと笑えると思う

2011.09.17

コメント(4)

-

西国三十三所巡礼vol.4 岡寺

今回の西国は初めての奈良へ、飛鳥路を巡る旅この周辺は古墳だの天皇陵だの寺院だのが密集しており歴史好きにはさぞかしたまらないスポットなのだろうで、まずは飛鳥寺 飛鳥寺(あすかでら)は奈良県高市郡明日香村にある寺院である。蘇我氏の氏寺で、日本最古の本格的寺院でもある法興寺(仏法が興った寺の意)の後身である。本尊は「飛鳥大仏」と通称される釈迦如来、開基(創立者)は蘇我馬子である。山号を鳥形山(とりがたやま)と称する[1]。現在の宗派は真言宗豊山派。飛鳥寺には複数の呼称がある。法号は「法興寺」または「元興寺」(がんごうじ)であり、平城遷都とともに今の奈良市に移った寺は「元興寺」と称する。一方、蘇我馬子が建立した法興寺中金堂跡に今も残る小寺院の公称は「安居院」(あんごいん)である。本項では馬子が建立した寺院と、その法灯を継いで飛鳥に現存する寺院とを含め「飛鳥寺」と呼称する。宗派 真言宗豊山派 本尊 釈迦如来(飛鳥大仏、重要文化財) 創建年 6世紀末頃 開基 蘇我馬子 (ウィキペディアより転載) あの蘇我氏の菩提寺で、日本最古のお寺だそうですそう思うと、なんだか感慨深い 由緒あるお寺にしては珍しく、御本尊さま撮影OKとさすが日本最古の寺院、器の大きさが違います ほんと、のどかな所で、なんか癒されます この日は天候にも恵まれ(最初のうちだけ)、お目当ての寺院がわりに近くに存在するので、レンタサイクルで巡ることとした そして次に向かったのは岡寺しかし、岡寺… 読んで字のごとく岡の上…うお~延々上り坂が~…おかげでいい汗かいちゃいました 岡寺(おかでら)は、奈良県高市郡明日香村にある真言宗豊山派の寺院。山号は東光山、寺号は龍蓋寺(りゅうがいじ)とも称する(寺号については後述)。本尊は如意輪観音。西国三十三箇所第7番札所。創建時期は不明だが、天武天皇の皇子で27歳で早世した草壁皇子の住んだ岡宮の跡に義淵僧正が創建したとされる。寺の西に隣接する治田神社(はるたじんじゃ)境内からは奈良時代前期にさかのぼる古瓦が発掘されており、創建当時の岡寺は現在の治田神社の位置にあったものと推定されている。2005年に国の史跡に指定された。(ウィキペディアより転載)西国のお寺はどこも雰囲気があって落ち着きます とくに厄除けで有名なお寺みたいです ちょうどよかったんで厄除けの鐘鳴らしときました、これで厄年の厄払い終了だぜっ! 次はちょっと毛色を変えて飛鳥ならではのスポットへ 石舞台古墳!!!石舞台古墳(いしぶたいこふん)は、奈良県明日香村にある古墳時代後期の古墳。1952年(昭和27年)3月29日、国特別史跡に指定される。元は土を盛りあげて作った墳丘で覆われていたが、その土が失われ、巨大な石を用いた横穴式石室が露出する。埋葬者としては蘇我馬子が有力視されている。(ウィキペディアより転載)ただの石じゃんと思ったのは同行したメンバーのうちきっとオレだけなんだろうな・・・さすがに何も感じなかったわ・・・ ちなみに下に入ることもできましたが、それが何かって感じでした・・・最後は橘寺へ 橘寺(たちばなでら)は、奈良県高市郡明日香村にある天台宗の寺院。正式には「仏頭山上宮皇院菩提寺」と称し、本尊は聖徳太子・如意輪観音。橘寺という名は、垂仁天皇の命により不老不死の果物を取りに行った田道間守が持ち帰った橘の実を植えたことに由来する。橘寺の付近には聖徳太子が誕生したとされる場所があり、寺院は太子建立七大寺の1つとされている。太子が父用明天皇の別宮を寺に改めたのが始まりと伝わる。発掘調査の結果、当初の建物は、四天王寺式伽藍配置の壮大なものだった事が判明している。(ウィキペディアより転載) 蘇我氏だったり、聖徳太子だったり、また大化の改新のあの事件があったと伝えられる場所もこの付近にあったり(建物はなくなっておりただの田んぼみたいなところ)、ホントこの場所が歴史の中心であったんだなと少し感慨深くなった 最後に高松塚古墳にも行ったが、私には何も感じることはできませんでした・・・今回は古墳も交えての巡礼だったたまにはこういうのもいいかもねそして10月(神在月)には、いよいよあの場所へ・・・

2011.09.12

コメント(0)

-

テニス小僧の夏

今日は待ちに待ったテニスの試合今回はいつものパートナーは仕事の都合で参加できないため隣の部署の新人、爽やかテニスボーイのK久保君と組んでの参戦この真夏のクソ暑い中炎天下でテニスの試合・・・まさに気分は大人の市長杯って感じ敢えて言おう、いい年こいて自分のことを「テニス小僧」と 忘備録的に結果を記しておく1試合目 6-2で勝利2試合目 2-6で敗戦やはり2回戦の壁は厚い得意なハズのデュースコートでのストロークで相手の球威に押された・・・試合後過去の戦歴をたずねてみると、準優勝したことがあると・・・そんな相手に現状のヘッポコサーブでは到底サービスゲームはキープできないわかっちゃいるが、これ以上上にいくにはサーブ力をアップさせるしかないのよね・・・試合も終わり帰ろうとすると、隣の球場から大きな歓声が上がっているのが聞こえてきた気になったのでちょっと覗いてみると チビッコたちが試合をしてましたチビッコたちの一生懸命なプレーを見ていると、ふと昔が思い出された今思うと小学生の時が一番何も考えず純真な気持ちでがんばっていたんだと感じるあの、チーム全員が一つになる感覚・・・言葉では伝えられないが、経験した人にはわかると思う団体競技をやる意義はそこにあると断言できる高校野球やサッカー日本代表、野球のWBCなどを見ていると当時のことが思い出され胸が熱くなることがあるもっとこのチームでやりたかった、というコメントをたまに聞くが、その気持ちよくわかりますあの経験は今でも自分のなかの宝物なのだただし、その一体感とは激しく厳しい練習を乗り越えてきた者同士のみが共有できることダラダラやっていては決して感じることはできないということを付け加えておくで、試合は午前中に終わってしまったので、帰るついでに一畑山薬師寺へって、ついでかよっ 山の上にあるので眺めはいいです一畑山ってくらいなので、なにしろ「一」ばっか 一畑山薬師寺(いちはたさんやくしじ)は、愛知県岡崎市にある臨済宗妙心寺派の寺院。厄除け・交通安全などの祈祷で知られる祈祷寺。地元のテレビやラジオではコマーシャルが頻繁に打たれていることもあり、山号と寺号を分けて呼ばれることはあまり無い山号 一畑山 宗派 臨済宗妙心寺派 本尊 薬師瑠璃光如来 で、翌日は職場のメンバーと長良川へラフティングへラフティング・・・学生時代の卒業旅行でのバリ島でやったことがあったけど、メッチャ楽しかった記憶があるそして今回の長良川、正直激流なんて期待してませんでしたいつも穏やかに流れてるイメージしかなかったので・・・しかし、おとといまで降っていた雨のせいで水位は上昇し、濁流とは言わないが透明度は失われ穏やかな清流は姿を消していた!ガイドさんにも言われたが、これ以上水位が上がると中止というラインのギリギリで、今日は転覆しても知らないよ~っとおどされたそんなこと聞いたらいやがおうにもテンションが上がる!(一人だけビビッてた男がいたが)まずは水に慣れて そしていよいよ出撃! いきま~す! 激流ダゼ~、ヒャッホウ! まさに、ファイト~、イッパ~ツって感じ そして、転覆! って実はこれはガイドさんのイタズラなんだけどね最後は岩の上からのダイブ! この写真では伝わらないのだが、けっこう高くて正直ちょっとビビッてしまったでも、だれひとり脱落する人はおらず全員ダイブしたのであった、みんな、good job!ちなみにわれわれのボートは激流によってボートから投げ出された3名を救出したのであった そんやこんやで充実した週末でした同行してくれたみなさん、おつかれさまでした

2011.08.27

コメント(2)

-

たまには家族サービス

本来ならば今年の夏は沖縄のハズだったのが、とある事情で飛行機のチケット入手に失敗その代わりとして三重一泊旅行となった(一気にスケールダウン)で、ここどこだ? 答えはスペイン村iphoneのアプリで遊んでみましたスペイン村・・・正直自分的には全てが中途半端でいまひとつな印象なのだが、うちの子供たちにはなぜかウケがいい・・・まあ、ディズニーランド連れてけ連れてけって言わないだけ助かってますけど いやしかしっ、盛大(?)なショウをなんとなくボケ~っと見ていたら突然センサーが反応!思わずシャッターを切った! 私の美的センサーに反応したのはやっぱりきれいなお姉さんだった・・・アミーゴになってください!嫁には、なに一生懸命写真撮ってんのとあきれられてしまったでも、これも私(絶景ハンター3号)にとってはまぎれもなく絶景なのだ!あ~300ミリ持ってきてよかった 最近ずっと50ミリだったんで、この感覚ひさしぶりだったなそして次はパレード 見よ、このしなびたフロートをっ!東京ディズニーランドを銀座のホステスとするならば、このスペイン村はしなびた地方のスナックのイモ姉ちゃんといった感じかしかし、いつもきれいなものばっかり見ている人にとっては、たまにはこういう素朴なものも案外楽しめるかもしれない…っと勝手に想像するのであったちなみにこの施設で唯一まともな絶叫マシーンである「ピレネー」 ビール飲んだ直後に乗ったもんだから目が回ってヤバかったよ・・・そんでもって今回初めてフラメンコショーを観たのだが、観る前はどうせまた中途半端なショーなんだろって全く期待はしていなかったところがどっこい、これがまた素晴らしいステージだった!メチャメチャかっこよかった、マジでフラメンコ習おうかと思ったくらい実際終わった会場の出口では数人の人がなりきっていて手をパパンッと振り付きでたたいていたその気持ちじゅうぶんわかりますって感じだったA○Bやジャ○ーズとは比較にならん、これぞプロって感じだったしかしこんな異国で踊ってるくらいだから、それでもきっと本国では3流ダンサーなんだろうそれだけに本物が見たくなってしまった今回は思いのほか楽しめたスペイン村を後にし、アクアヴィラ伊勢志摩へ 部屋からの眺めは良好でしたそして夕食の後はこの施設内にある天体観測ができるスポットへ 学生時代は天文同好会副部長だった私はにはぴったりの施設、ひさびさにきれいな星空が見れるとあって心が昂った 見よ、この巨大な天体望遠鏡を!コンピューター制御で、可動式の屋根ごと目標の星座の位置まで自動で動くのだきれいなもの好きの私には、これも絶景であったこの宿泊施設は食事もおいしかったし、プール、スパ施設もあってよかったなまた泊まりたいと思ったのであった翌日は二見シーパラダイスと夫婦岩へ そこそこ楽しめました夫婦岩へ行こうと思ったら雨が降り出したので適当な写真になってしまった 雨のせいで海の色も冴えません 夫婦岩をはさんで左右に2か所の神社がありました 子供たちは沖縄でなくても楽しかったと言っていたので、とりあえずはよかったよ

2011.08.20

コメント(4)

-

ストイック過ぎる!御嶽登山&御朱印GET

ちょっと前に乗鞍に登ったばっかりなのだが、ガスって頂上では絶景を拝むことができなかった絶景ハンター3号に改名した私は(ウソ)無性に頂上からの絶景を写真に収めたくていてもたってもいられなくなってしまっただったら行くっきゃないってことで御嶽山に出撃!今回は写真に専念したいのでひとりぼっちでの登山でもこれも思うがままの行動ができ、なかなか楽しかったりするんだよねまずは相棒(人間じゃない!)との記念撮影 ゴンドラ乗り場に到着 きれいな花畑がありました でも曇って頂上は見えないのが気になる… ゴンドラへgo 夏のゲレンデも緑一面で気持ちがいい 到着 ゴンドラを降りるとそこは標高2150mここからでもじゅうぶん景色はいい ちょっと歩くとすぐに社が でも頂上方向は思いっきり曇ってる… まるで下界を見守るよう で、ここに登山口の案内が当然こっからだと思いこの社の裏手にある小道へさあ、いよいよ始まるゼって意気揚揚と突入!しかし、なんかやたらと道が狭いうえにとても整備された様子はなく、また水たまりだらけでぬかるんで超歩きにくい傾斜も急、そして人の気配全くなしうっそうとした森のなかに一人っきりでクマでもでてきたらどうしようと(乗鞍でクマを見ただけに)超不安になったしかし、行くしかないと思いひたすら登っただが、なんと、15~20分登ったところで、なんと行き止まり!!!!何が起きた? 正直目を疑った… でも戻るしかないと思った瞬間、また何か出てきたらどうしようと恐怖に駆られたため(情けない)一目散に駆け降りた で、ほんとの登山道はこの社から少し離れたところにあった…こりゃ間違えるって!っと正直少し腹が立ったが、この時点で慣れない山道とへんな緊張感のおかげでエネルギーゲージの1/3は消費してしまったはっきり言ってこれはかなりの痛手であった…でも気を取り直して出発…しかし、これ以降登りながらの写真が激減なぜならば、登ることで精いっぱいで写真を撮る余裕がなかった… 8合目にたどり着くまでに撮ったのはこれ1枚正直かなりキツく汗だくになりながら必死だった、Tシャツも汗びっしょりで、やっとこ8合目に到着 悲しいほどにガスりまくり…でも、ここまで来たら頂上行くしかないのでしばしの休憩のあと上を目指した さすが霊峰御嶽山、いたるところに鳥居や石碑、石像が やっとこ9合目に到着 標高2900m、頂上まであと167mだ!ラストスパートっ 着いたぞ~っ!!!!でもガスりまくりで何も見えない(トホホ)しかし念願の御朱印ゲットォ~! これはなかなか手に入りませんゼ、富士山に続く入手困難なレア朱印だ!ちなみにお値段ちょっと高めの500円(諏訪大社も500円でした)天気予報では午後から雨と出ていたので、雨が降る前になんとか下山せねば(ちゃんとしたレインウェア持ってないため)ということでさっさと帰路についたしかし異常にお腹がすいたので9合目の山小屋で一休みすることにした こんな感じに畳になっており、靴をぬいでホッとできた そして最近はすっかり活動を休止してしまったが、ラーメン新撰組の局長の肩書をもつ私は数あるメニューの中からラーメンをチョイスしたのであった標高2900mでいただくラーメン、言わずもがな、最高でしたしばしまったりとしたあと、下山開始しばらくすると、予報では雨のはずが、なんと晴れ間がのぞいてきたではないか!リュックにしまったカメラを取り出し撮影開始 写真を撮りながら下山したのでけっこう時間がかかってしまったが、楽しかった 今回やっとこPLフィルターの効果を感じることができたが、使いこなすのには時間がかかりそう 頂上からの絶景を拝むことはできなかったが、これはこれで自分には絶景であった紅葉の時期にまた来よっと あ~でも絶景ハンター1号の言った通り超広角レンズが欲しくなっちまったよ

2011.08.05

コメント(5)

-

西国三十三所巡礼vol.3 宝厳寺

今回は西国三十三所巡礼第三弾、宝厳寺この寺は琵琶湖に浮かぶ竹生島(ちくぶしま)にあるので湖を渡らなければならないのだ この日は天候にも恵まれ、船内よりもデッキが気持ちよかった 間もなく到着 この竹生島(ちくぶしま)にはもう一つ竹生神社があり、そのほか数件の土産物屋があるのみの、まさに信仰の島なのだまずは竹生神社へ ここでは土器(かわらけ)に願い事を書き、湖面に突き出た宮崎鳥居へと投げるかわらけ投げというアトラクション(?)があったので、もちろんトライ! そりゃ~っ 投げたかわらけが鳥居をくぐれば、願い事が成就するとも言われていますはたして結果やいかに!? 次はいよいよ宝厳寺へ 神亀元年(724年)、聖武天皇の夢に天照大神が現れ、「琵琶湖に小島があり、そこは弁財天(弁才天)の聖地であるから寺院を建立せよ」との神託があったので、行基を勅使として竹生島に遣わし寺院を開基させた。行基は弁財天の像を彫刻して本尊とした。同縁起によれば、天平勝宝5年(753年)、近江国浅井郡大領の浅井直馬養(あざいのあたいうまかい)という人物が、千手観音を造立して安置したとある。当初は竹生島大神宮寺と称し、東大寺の支配下にあったが、平安時代前期、10世紀頃から近江国の他の多くの寺院同様、比叡山延暦寺の傘下に入り、天台寺院となった。以降、島は天台宗の僧の修行の場となった。また、平安時代末期頃からは観音と弁才天信仰の島として栄えた。宗派 真言宗豊山派 本尊 弁才天 創建年 伝・神亀元年(724年) 開基 伝・行基、聖武天皇(勅願) (ウィキペディアより転載 ) 西国三十三所の御朱印は全て達筆です長浜市街に戻り昼食をとったあとは、もう一か所おまけで多賀大社へ 多賀大社(たが-たいしゃ)は、滋賀県犬上郡多賀町多賀にある神社である。 伊邪那岐命(イザナギ)・伊邪那美命(イザナミ)の2柱を祀り、古くから「お多賀さん」として親しまれてきた。 また、神仏習合の中世期には「多賀大明神」として信仰を集めた。(ウィキペディアより転載 ) 天正16年(1588年)には、日頃から多賀社への信仰篤かった豊臣秀吉が「3年、それがだめなら2年、せめて30日でも」と母の延命を祈願し、それが成就したとして社殿改修を行うとともに大名に与えるに等しい1万石を寄進した。 この秀吉との深い縁(えにし)ゆえであろう、境内に正面にある石造りの太鼓橋(大僧正慈性により寛永15年〈1638年〉造営)は「太閤橋」の雅名でも呼ばれる。 今回は天候に恵まれ気持ちよかったです同行してくれたみなさん、お疲れ様でしたまだまだ先は長いぞ~

2011.07.25

コメント(15)

-

夏全開!の週末 vol.2

今日はツリイコーネ氏親子とともに乗鞍岳へ人生初登山!やはりツリイコーネ氏からは、お前が登山なんて信じられんとの予想どおりのコメント昔は街だ海だとガヤガヤ賑やかい所が好きだったのでお寺、山登りなど全否定今やお寺同様、静かで落ち着く山が好きになってしまった私…これだけではないが、いい意味でも悪い意味でも今の自分は学生時代とは別人だよな…と思う部分は多々あるのであったまあ、20年近く経ってますからね… そりゃいろいろあって変わるわな…それはさておき、この登山に向け絶景ハンター1号のアドバイスをもとに装備を充実! ノースフェースのトレッキングシューズ ドイターのリュック アルコールバーナー(コンパクトさがグット)燃焼実験も問題なし!台風の接近により午後から天気が崩れるとの予報午前中が勝負ということで朝3時に出発、6時にはバスセンターに到着 標高2700mの畳平まではバスで1時間 どんどん景色がよくなっていく!そして畳平に到着、いよいよ山頂を目指すべく登山開始っていきなりこの看板 こんなろくに食べ物もないようなところにクマなんて出るのかよと気にもしていなかったのだが…畳平を後にし先へ進む しばらく歩くと、なんとまだ雪が残っているではないか! さらに先へ進むと、なんとスキーやってるよ! 写真ではほとんど人は見えませんが、この斜面でスキーしてましたそしていよいよ山頂へアタック! ここから先は道が険しく登山らしくなってきたと同時にあからさまに息が切れてきたこれが空気が薄いってことなのか…幸い頭は痛くはならなかったが 森林限界を越えてきた、頂上はもうすぐそこ!そしてとうとう剣ヶ峰(標高3026m)に到着~っ! イエ~ィ(シルエットクイズ風)しかし残念なことに山頂は風も強くガスっており、ほんの一瞬周りが見えるのみ(トホホ)その一瞬を逃さずシャッターを切る 剣ヶ峰山頂から見た火口湖さすが眺めは抜群、気分は爽快! 山頂には神社もありました 一区切りついたところで下山開始お腹もすいたので途中の山小屋で昼食をいただいた いや~カレーを頂いたのだが、うまいのなんのってそして食後のコーヒータイム 風が強く心配したがうまくお湯も沸きましたおいしくコーヒーをいただいた後は、畳平にある湿原(?)へ 名前はよくわからないが、とりあえず高山植物 F2.8の威力!これだけ背景ボケまっせ せっかくPLフィルター買ったのにこの空模様では全く生かせず…畳平に戻った我々はお土産を見たりしばしまったりムードで、そこにはなんと御朱印がもらえる神社があった!しまった、朱印帳持ってきてない!リサーチ不足を嘆く私、正直ぬかったと思った しょうがないんで、ポリシーには反するが、すでに書いてあるものをいただいた まあ、レアものには間違いないのだが… お値段ちょっと高めの400円全てを終えて帰りのバスでうっつらしていたら突然バスが停止した何事かと思ったら、運転士さんが左手の斜面にクマがいますって!わざわざ乗客に見せるため止まってくれたのだ 肉眼で確かに確認できたのよ、クマが写真では全くわからないが… 50mmのレンズでは無理、300mmくらいあればな~なんてしかし、マジでクマがいるとは、怖え~っで最後は平湯温泉につかって終了長かったけど充実した1日だったまた天気がいいときに来たいと思ったのであった最後に・・・この週末は潜ったり登ったりラジバンダリー(古っ、わかるかな~)な充実した日々だったとにかく最高に楽しかった、同行してくれたみんな、ありがとね~

2011.07.18

コメント(4)

-

夏全開!の週末 vol.1

いや~今年の夏も暑いそして夏といえば待ちに待ったスキューバダイビングの季節!今年初ダイビングはY平君とふたりぼっち(あとインストのおじさん)で三重県は尾鷲市(たぶん)梶賀へやってきた 今回が7本目の初心者の私にとって前後をプロ二人が固めてくれるというなんともありがたい状況、安心して潜れますで1本目、ひさびさということもありやっぱ緊張するボートからバックロールエントリーで入水、そして潜航開始!ところがなかなか耳抜きができない!なぜだ~っ結局潜航するのに恐ろしいほど時間がかかってしまった他の同行者がいたら思いっきり迷惑をかけていたところだったよ…その後も水中での姿勢の制御がおぼつかず四苦八苦しただけで終了中性浮力の「ふ」の字も感じることができなかった…となんともトホホな1本目であったそして小一時間の休憩をはさみ2本目突入今回はY平君がデジカメを貸してくれるということで、人生初の水中写真にトライすることに!しかし1本目の調子じゃ写真撮る余裕なんてあるはずもないのだが、まあせっかくなんでダメもとで挑戦することにしたそして2本目、さっきのはなんだったんだって感じになるほどスムーズに潜航そして、なぜか今までにないほど姿勢が安定するではないか!こりゃいける!って感じでここぞとばかりシャッター押しまくり 師匠のY平先生、手前はホヤ貝 今日は台風の影響もあり若干のうねりがあり、透明度も今一つではあったがしょっぱなにしては大満足のデキであったそして何より8本目にして初めて中性浮力を感じることができた!海中に漂う浮遊感というか、海と一体になったようなこの感じ、最高!言葉ではうまく表現できません! 歓喜のVサイン!いや~、スキューバ最高ありがとうY平君! 今回のスキューバは中性浮力を感じることができたことと、人生初の海中写真を撮ることができたとても実りあるダイビングであった来年は水中写真用のデジカメ買って、みんなで青の洞窟(沖縄)に行くぞ~!

2011.07.16

コメント(0)

-

変わるもの 変わらないもの

途中で放置状態になった記事、今更やっとこアップできました(実は他にもあるのだが)昨日は朝から昼過ぎまで子供とプールに、続いてすぐさまテニスへとハードな一日だったおかげでいつもは決まった時間に目が覚めてしまうのだが、すっかり朝寝坊してしまった来週以降まともにゆっくりできる休日はない少し遅めの朝食を摂りながらこの半日をどう有効に過ごそうか思案したそうしたら自然とどっかお寺に行こうという気持ちが湧きあがってきたすっかり復活!って感じで、どこに行こうか?職場には大学の後輩がたくさんいるが、話を聞くとどうやら結構大学の様子が変わったようだならば大学の様子を伺いついでに興正寺へ行こう!と思い立ったのであったで、まずは大学就職してから来たことあったっけ?思い出せないもしかしたら18年ぶりか? こんな立派な建物ができてました テニスコートがつぶされて、ホント建物だらけだわ でもこの光景は変わってませんでしたあ~懐かしかったしかし、大学の周りの雰囲気はすっかり変わり果ててしまっていたなかには当時よく通った店も少しは残っていたのだが・・・歌手や芸能人と同じくお店も20年存続し続けることの難しさを感じたそして本題の興正寺 学生時代、お寺に全く興味がなかった自分は、なんかお寺があったっけぐらいの認識でした こんな立派な門と五重塔があったとは! なんか徳川さんと関係があるんだなってすぐわかりました とりあえず参拝、御朱印もいただいたよくよく寺の案内を見ると、メチャメチャ広くいろんな建物があることがわかった庭園を見ながらお茶をいただける茶室みたいなのが気になったので行ってみることに 入る前からなんかいい雰囲気が漂ってきた とても落ち着く、大人の隠れ家的な場所でした ぜんざいをいただきました、おいしかったですそして庭にも出ることができました ここで庭をみながらお茶をいただくこともできます季節がよくなったらまた来るつもりです水のせせらぎ、鐘の音、鳥のさえずりがMIXされて最高の癒しスポットと思った とにかく敷地が広く山一つ分まるまるお寺って感じで、川も流れていたホタルが見れるそうです興正寺(こうしょうじ)は、愛知県名古屋市昭和区八事本町の興正寺公園内にある高野山真言宗の別格本山。山号は八事山。通称は八事観音。本尊は大日如来。五重塔は1808年の建立で、1982年国の重要文化財に指定。東海地区唯一の木造五重塔である。宗派 高野山真言宗 本尊 大日如来 創建年 1686年(貞享3年) 開基 天瑞圓照 正式名 八事山 興正寺 せっかく名古屋まできたので、このまま帰るのもったいなかったので大須をフラつくことにB級なものが勢揃いのこの商店街、見てるだけでも楽しいで、ふらふらしていたらアーケード街の中にお寺を発見! 萬松寺(ばんしょうじ)は、愛知県名古屋市中区大須にある曹洞宗の寺院。天文9年(1540年)、織田家の菩提寺として織田信秀が開基。信秀の叔父にあたる雲興寺八世・大雲永瑞和尚を開山に迎え、那古野城の南側に建立された。当時は現在の中区錦と丸の内2丁目・3丁目にまたがる広大な寺領を持っていたが、慶長15年(1610年)、名古屋城を築く際に小林邑(現在の大須3丁目)に移建した。京都に行った時も新京極のアーケード街にお寺があったが、そんな感じだった自分的には全く魅力を感じなかった 今日思ったこと・・・興正寺のように320年前から変わらず存在し続けている(寺としては比較的新しいほうか)ものもあれば、大学の周りのようにすぐになくなってしまうものもある・・・やはり長きにわたり存在し続けるものにはそれなりの理由があり、だからこそ私たちは敬意を示さなければならないと思うのであった

2011.07.03

コメント(2)

-

いざ写経&苔寺へ

今日はMっち~たっての希望で苔寺へちなみにこの苔寺、写経をしないと美しい苔の庭園を散策することができないのだ! ここで写経をするのだ!我々はやる気満々で乗り込んだが、しかし、実際は写経ではなく五平餅の棒みたいなのに願い事、住所氏名を記載するのみだったのだ!完全に肩すかしをくらった我々は、なんだかな~って気持ちで庭園へ しかし一歩足を踏み入れた瞬間、そんな気持ちは吹っ飛んでしまったいや~辺り一面美しい苔の海! そして御朱印 御朱印はなんと見開き1ページを使った今までにない斬新なもの!顔が描いてあるのだ!西芳寺(さいほうじ)は、京都市西京区松尾にある臨済宗の寺院。一般には通称の苔寺で知られる。山号を洪隠山と称する。本尊は阿弥陀如来、開山は行基、中興開山は夢窓疎石である。「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されている。近くにある松尾大社の宮司藤原親秀(ちかひで)は、暦応2年(1339年)、当時の高僧であり作庭の名手でもあった夢窓疎石を招請して、すっかり荒れ果てていたこの寺を禅寺として再興した。もとの寺名「西方寺」は、西方極楽浄土の教主である阿弥陀如来を祀る寺にふさわしい名称であるが、夢窓疎石はこれを「西芳寺」と改めた。「西芳」は「祖師西来」「五葉聯芳」という、禅宗の初祖達磨に関する句に由来する。宗派 臨済宗 本尊 阿弥陀如来 創建年 1.天平年間(729年~749年)2.中興:暦応2年(1339年) 開基 1.行基 2.中興:夢窓疎石 別称 苔寺 (ウィキペディアより転載)大満足の我々はお隣の竹寺へ こっちはこっちで雰囲気あり過ぎ! 地蔵院は、南北朝時代の貞治6年(1367)、室町管領の細川頼之が夢想国師の弟子の宗鏡(そうきょう)禅師を招請して、歌人藤原家良の別荘跡地に夢窓国師を開山とし建立。宗鏡は二世となった。その後、北朝系天皇(崇光・後光厳・後円融)の御願寺に準ぜられて隆盛を極めたが、応仁・文明の乱で諸堂は焼失、現在は再建された本堂と方丈があるのみ。本堂(地蔵堂)には、伝教大師の作と伝える本尊の延命・安産の地蔵菩薩。右脇に開山の夢想国師、宗鏡禅師が、左脇には開基の細川頼之公の木像が安置されている。 本堂の左手奥(南側)に、自然石で造られた二つの墓が見られる。宗鏡(そうきょう)禅師と細川頼之(よりゆき)の墓で、頼之は三河国(愛知県)の生まれで、将軍足利義満を補佐していた管領職。一休禅師も幼少の頃、このお寺で修行されたという。お次はMっち~夫妻のもう一つの希望である南禅寺へ 絶景かなでおなじみの山門にも上りましたで、ここでの目的は、この山門をバックにMっち~夫妻の写真を撮ること29年前、ここで当時Y平君を妊娠中のY平君の両親の写真があり、現在妊娠中のMっち~夫妻が全く同じアングルで写真を撮るというのだ29年の時を経て再現される同じ光景、いや~素敵!写真を公開できないのが残念 あと南禅寺といえばこのレンガのやつと湯豆腐ってわけでこのクソ暑いのにみんな湯豆腐食べるって自分はさすがに食べる気しなかったんで冷奴定食をいただいたでも居酒屋の冷奴と味の判別ができなかった… 高い豆腐を食ってしまったよ… 南禅寺 (なんぜんじ)は、京都市左京区南禅寺福地町にある、臨済宗南禅寺派大本山の寺院である。日本最初の勅願禅寺であり、京都五山および鎌倉五山の上におかれる別格扱いの寺院で、日本の全ての禅寺のなかで最も高い格式をもつ。南禅寺の建立以前、この地には、後嵯峨天皇が文永元年(1264年)に造営した離宮の禅林寺殿(ぜんりんじでん)があった。「禅林寺殿」の名は、南禅寺の北に現存する浄土宗西山禅林寺派総本山の禅林寺(永観堂)[1]に由来する。この離宮は「上の御所」と「下の御所」に分かれ、うち「上の御所」に建設された持仏堂を「南禅院」と称した。現存する南禅寺の塔頭(たっちゅう)・南禅院はその後身である。建武元年(1334年)、後醍醐天皇は南禅寺を五山の第一としたが、至徳3年(1385年)に足利義満は自らの建立した相国寺を五山の第一とするために南禅寺を「別格」として五山のさらに上に位置づけ、京都五山と鎌倉五山に分割した。宗派 臨済宗南禅寺派 寺格 大本山、京都五山および鎌倉五山の別格上位 本尊 釈迦如来 創建年 正応4 年(1291年) 開基 亀山法皇、無関普門(開山) 正式名 瑞龍山 太平興国南禅禅寺 (ウィキペディアより転載)これで終わりかと思いきや、お隣の永観堂へ 庭園がとても素敵でした、紅葉だけじゃない! 軍曹もいました 勅使門もありました 勅使(ちょくし)とは、皇帝・天皇・王など国の元首が出す使者のこと。勅使を受け入れる施設や宿場、寺社には勅使専用の部屋や門を造られ、現在でも勅使の間、勅使門として残されているところがある。格式の高い寺院にちょくちょく存在するこの勅使門、造りが上品?でなんか好きですそして御朱印 いや~美しい!御朱印アワード年間BEST5には確実にランクインしてくるであろう禅林寺(ぜんりんじ)は、京都市左京区永観堂町にある浄土宗西山禅林寺派総本山の寺院。一般には通称の永観堂(えいかんどう)の名で知られる。山号を聖衆来迎山(しょうじゅらいごうさん)、院号を無量寿院と称する。本尊は阿弥陀如来、開基(創立者)は、空海の高弟の真紹僧都である。当寺は紅葉の名所として知られ、古くより「秋はもみじの永観堂」といわれる。また、京都に3箇所あった勧学院(学問研究所)の一つでもあり、古くから学問(論義)が盛んである。宗派 浄土宗西山禅林寺派 寺格 総本山 本尊 阿弥陀如来(重要文化財) 創建年 仁寿3年(853年) 開基 真紹 別称 無量寿院、永観堂 今回は素敵な御朱印をいただくことができ、とても満足であったMっち~とはしばらく一緒に行けないけど、とっても楽しかった、ありがとね!

2011.06.26

コメント(2)

-

ベタ凪の大崩海岸と久能山東照宮

今日はホントはテニスに行くつもりであったのだが、試合も終わりひと段落、なんかモチベーションも上がらんな~って感じだったら行くっきゃないでしょ、オープンドライブへ!今回は大崩海岸~久能山の海沿いのドライブコースをチョイス まずは大崩海岸 ホントはこの橋の向こうに富士山が見えるのだが・・・今日は晴れてはいたもののなんとなくガスっていたので最初から期待はしてませんでした いつかこのアングルでロードスターと富士山の写真を撮ると決めている 久能山へ向かう道も最高に気持ちいい 到着、でもここから1159段の石段を登らねば 1159段の石段を登ることは事前に承知していたが、正直たいしたことはなかった以前くらった長命寺の石段のほうがかなりキツかったな 登っていくうちにだんだん景色が良くなってきた 一ノ門に到着、あと少し 到着! 楼門には後水尾天皇御宸筆の額が掲げてある 勅額御門ともいう 楼門には金ピカの狛犬 さらに進むとお茶のコーナーがありました いよいよ拝殿へ やっぱこのマークでしょ とにかく金ピカで派手だわ 久能山東照宮(くのうざんとうしょうぐう)は、静岡県静岡市駿河区にある神社である。晩年を駿府で過ごした徳川家康が元和2年(1616年)に死去した後、遺命によりこの地に埋葬された。50年に一度、社殿を始めとした諸建造物の漆塗り替えが行われており、2006年に社殿の塗り替えが完了した。家康は、大御所として駿府に在城当時、「久能城は駿府城の本丸と思う」と、久能山の重要性を説いたといわれる。死後、その遺言により当山に葬られ、元和3年(1617年)には二代将軍秀忠によって社殿が造営された。その後三代将軍家光によって造営された日光東照宮へは、ここから御霊の一部を移したとされている。なお、駿府城代支配の職である久能山総門番として代々久能の地を領し久能山東照宮を管理したのは、交代寄合の榊原家宗家であった。主祭神 東照大権現(徳川家康) 社格等 別格官幣社・別表神社 創建 1617年(元和3年) 久能山を後にして、私の大好きな海を見渡せるカフェに向かった ホント、眺めは最高、まさに絶景! 土曜日は深夜24時まで営業しているとのこと月が水面に映って美しいそうです 最高の癒しタイムが過ごせました デートにはおすすめでっせ、よしポン君の株がさらに上がること間違いなし!

2011.05.21

コメント(3)

-

大人の休日~京都お忍び旅行偏~

今日はこっそり有休をとって、二人きりのお忍びで新緑の京都へ小旅行こんなことブログに載せちゃって大丈夫かって?ブログの存在を知らないから大丈夫なのさ助手席の女性はこの前の連中と違って気遣いのできる人で、長距離の運転も快適でしたホント気遣いのできる女性って今や絶滅危惧種だと思うちなみに絶景ハンティングの相棒は、その貴重な絶滅危惧種だと確信しております結婚しちゃいなさい、よしポン!それはさておき、大人のデートを満喫すべくいつもとは違い少しフォーマルないでたちに身を包み新緑の嵐山にやってきた 渡月橋から桂川に沿って西の方角(上流)向って10分足らず歩く ここまで来るとほとんど人はみあたらないさらにここから森の中へ 看板のさらに先に進む やっとお目当てのお店に着きました こんなとこ知らなきゃ絶対わかりません 窓のすぐ下は桂川、そして落ち着いた店内まさに大人の隠れ家! ちなみにここは近衛文麿公が特にお気に入りの建物で、「近衛さんの別邸」と呼ばれていたそうです そして昼食をいただくことに お品書き 今日のテーマは大人の休日とういことでちょっと奮発しちゃいました 食べるのに集中したいんで写真はこれだけでも上品で最高においしかった、ごちそうさまでしたそして天龍寺に向かうその途中にお寺があったので立ち寄ってみたとってもお庭が素敵なお寺でした 苔の感じもとてもよかったです 宝厳院というお寺でしたちなみに朱印はあったものの、すでに書いてある紙をくれるとういことだったのでやめちゃいました私は直接朱印帳に書いてもらわなきゃイヤな人なんで・・・そしてそのお隣にある天龍寺に到着 なんといっても庭が素敵でした 平日にもかかわらずたくさんの人がいました 天龍寺(てんりゅうじ)は、京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町(すすきのばばちょう)にある、臨済宗天龍寺派大本山の寺院。山号は霊亀山(れいぎざん)。寺号は詳しくは天龍資聖禅寺(てんりゅうしせいぜんじ)と称する。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は足利尊氏、開山(初代住職)は夢窓疎石である。足利将軍家と桓武天皇ゆかりの禅寺として壮大な規模と高い格式を誇り、京都五山の第一位とされてきた。「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されている。宗派 臨済宗天龍寺派 寺格 大本山、京都五山一位 本尊 釈迦如来 創建年 康永4年(1345年) 開基 足利尊氏、夢窓疎石(開山) (ウィキペディアより転載)とにかく庭が広くてゆっくり散策することができました さすが世界遺産、仁和寺に続いてとても庭がよかったまた来よっとしかし朱印はまたしても書いたやつをくれるだけ!なのでやめました続いて嵯峨野を散策 嵯峨野といえばこの竹林いや~雰囲気あり過ぎ ひとしきり歩いた後はようじやカフェで一休み おなじみのマーク!そして結局朱印はゼロのまま帰路についたでも別にいいかって感じで、ほんと最近は何が何でもほしいって感じではなくなってきた先日の京都でやり過ぎたのが自分の中では響いている・・・なんか好物を食べ過ぎて嫌いになっちゃったような感じかでもまあ細々と続けていく気持ちには変わりはないけどと思いつつ帰り道の途中に思いがけず大きな鳥居を見つけたのでまあついでだしと思いつつ立ち寄ってみた これがまた立派な神社でした 松尾神は酒造の神としても信仰されるそうです 格式が高そうな雰囲気がビシビシ感じられました 松尾大社(まつのおたいしゃ)は、京都市西京区にある神社である。当社の背後の松尾山(223m)に古社地があり、山頂に近い大杉谷に磐座とされる巨石がある。5世紀ごろ、渡来人の秦氏が山城国一帯に居住し、松尾山の神(大山咋神)を氏神とした。大山咋神については、『古事記』に「亦の名は山末之大主神。此の神は近淡海国の日枝の山に坐し、亦葛野の松尾に坐して、鳴鏑を用つ神ぞ」と記されており、古事記が編纂されたころには有力な神とされていたことがわかる。大宝元年(701年)、勅命により秦忌寸都理(はたのいみきとり)が現在地に社殿を造営し、山頂附近の磐座から神霊を移し、娘を斎女として奉仕させた。以降、明治初期に神職の世襲が禁止されるまで、秦氏が当社の神職を務めた。(ウィキペディアより転載)そして御朱印 以上でお忍び旅行は終了天候のも恵まれ大人の休日を満喫できました子供たちには内緒で出かけちゃったんで、もちろんお土産は買って帰りました

2011.05.19

コメント(2)

-

荒波の越前海岸&永平寺

到着しました、永平寺 まずは傘松閣、別名絵天井の大広間へ 圧巻の美しさ!しばらく見とれちゃいました 長い廊下を渡り法堂へ向かう しかし廊下はホントきれいでツルツル、手入れが行き届いていました途中にある承陽殿 法堂へ ここからの眺めは最高静寂の中、川の流れる音、木々のせせらぎ、風鈴(?)の音が絶妙にMIXして最高の癒し空間でしたしばらくの間、まったりとしてしまった 帰りは階段を下り山門へ 永平寺(えいへいじ)は、福井県吉田郡永平寺町にある曹洞宗大本山の寺院である。山号を吉祥山と称する。開山は道元、本尊は釈迦如来・弥勒仏・阿弥陀如来の三世仏である。總持寺とならんで日本曹洞宗の中心寺院(大本山)である。宗派 曹洞宗 寺格 大本山 本尊 釈迦如来・弥勒仏・阿弥陀如来 創建年 寛元2年(1244年) 開山 道元 開基 波多野義重 (ウィキペディアより転載)参拝を終えたあとはすぐ前を流れる永平寺川のあたりを散策 いや~素敵なところでしたちょっと遠いけどまた来よっと

2011.05.15

コメント(17)

-

荒波の越前海岸&永平寺(ドライブ編)

先週京都でゲロがでる程朱印をGETし、さすがに少々食傷ぎみではあるのだが、高速1000円も間もなくして終了とういことで、行っとけ、永平寺!相棒ロードスターを駆り(絶景ハンティングの相棒と違い私の相棒は車)BGMにはNe-Yo、そして向かうはお寺・・・ どうよ、このギャップ 越前海岸へ向け疾走! 世界の車窓からならぬ、ロードスターの車窓からなかなか疾走感のある写真が撮れました 赤を基調としたスポーティーなインパネ、けっこう気に入ってます 出口が見えた! トンネルを抜けると、そこは越前海岸だった・・・ とりあえす、海水浴場と思われる海辺の駐車場に車をとめ一休みここを訪れるのは昨年スキューバのライセンスを取りにきて以来風は多少あったものの、その時同様波は極めて穏やかであった、ここまでは・・・ 再び海沿いの道を疾走青い海、白い雲、そして降りそそぐ日差し・・・これぞオープンカーの真骨頂! この解放感、究極の非日常!職場にいると、なんでうちの部署にはまともなヤツが少ないんだろうと鬱蒼とした気持ちになるのだが、そんな気持ちもどっかにすっ飛ぶゼ、最高~っ!しおかぜラインという海沿いのドライブコースをひた走ると、だんだん海岸に岩場が多くなってきたそしてさっきは穏やかだった波もいつの間にか岩場と衝突して波しぶきをあげているではないかでもって道のすぐ横が岩場だったりするので、波しぶきが道まで飛んできそうな勢い・・・と、そんなところにひときわ目立つ大きな岩場、そして数台の車がとめれるスペースを発見こりゃ行くっきゃないでしょってことで車を降りてみると、そこにはなんと神社らしき建物が! 正直、下を見ると足がすくむような場所! 轟音を立てて波が砕ける! まさにプチ東尋坊 日本海の荒波! 風にあおられて波しぶきがバンバン飛んできたので、さっさと退散 海沿いのドライブを堪能した後は、いよいよ永平寺へと向かう 海沿いもいいけど新緑の中のドライブも気持ちいい永平寺編へと続く

2011.05.14

コメント(0)

-

怒涛の御朱印ラッシュ!

本日はいつものチーム朱龍のメンバーと京都で待ち合わせという変則スタイル彼女達は前日に京都に前のりして舞妓さんに変身したり壬生寺に行ったりと精力的に活動私はというとテニスの試合ちなみに1回戦6-2で勝利!(*^-^*) 2回戦3-6で敗退(´A`。)でも強い相手に何発かいいショットをみまってやれたので、まあ満足の結果であったそれはさておき8時過ぎに合流、東寺へ向かった 東寺といえば五重塔、木造塔としては日本一の高さを誇る今回はこの五重塔の内部を特別に拝観できるということでやってきた 今回は部長以外のメンバーはみな一眼レフ持参、見よ、このカメラ女子軍団を!写真部部長よしポンが見たら泣いて喜ぶ光景! 素敵なのは五重塔だけではありません、さすが世界遺産! バリアングルで下からのアオリわざとゴーストが出るような感じにしましたってのはウソでハレ切りなんてテクすっかり忘れてました測光もいじらなかったので写真的には超失敗作、今後この失敗を生かしていかねば東寺(とうじ)は、京都市南区九条町にある東寺真言宗総本山の寺。「教王護国寺」とも呼ばれる。山号は八幡山。本尊は薬師如来。東寺は弘法大師空海に下賜され、真言密教の根本道場として栄えた。中世以降の東寺は弘法大師に対する信仰の高まりとともに「お大師様の寺」として庶民の信仰を集めるようになり、21世紀の今日も京都の代表的な名所として存続している。昭和9年(1934年)に国史跡に指定、平成6年(1994年)12月には「古都京都の文化財」として世界遺産に登録された。宗旨 東寺真言宗 寺格 総本山 本尊 薬師如来(重要文化財) 創建年 延暦15年(796年) 開基 桓武天皇 正式名 金光明四天王教王護国寺秘密伝法院 (ウィキペディアより転載) そして、なな、なんと9種類もの御朱印をGET!!!! 圧縮失敗でこんなになっちゃった!今回はいろいろあっていまだかつてないほどにグダグダだ~文字数制限であとの8つは割愛そして次に向かうは仁和寺の和尚でおなじみの(?)仁和寺へ ここも世界遺産なのだ 庭園の美しさは、ずっと見ていたいと思わせるほど素晴らしい! 皇室とゆかりの深い寺だけに細部にまで手の込んだつくりであることを感じさせる この格子は位の高いお方がいらっしゃった場所である証であると部長に解説してもらった 絞り、露出、ISOまでもマニュアルで設定して撮影しているカメラ女子! 紅葉や桜の時期だけでなく新緑の季節もなかなかよかったです 仁和寺(にんなじ)は、京都府京都市右京区御室(おむろ)にある真言宗御室派総本山の寺院である。山号を大内山と称する。本尊は阿弥陀如来、開基(創立者)は宇多天皇である。「古都京都の文化財」として、世界遺産に登録されている。皇室とゆかりの深い寺(門跡寺院)で、出家後の宇多法皇が住したことから、「御室御所」(おむろごしょ)と称された。明治維新以降は、仁和寺の門跡に皇族が就かなくなったこともあり、「旧御室御所」と称するようになった。御室は桜の名所としても知られ、春の桜と秋の紅葉の時期は多くの参拝者でにぎわう。徒然草に登場する「仁和寺にある法師」の話は著名である。当寺はまた、宇多天皇を流祖とする華道御室流の家元でもある。宗派 真言宗御室派 寺格 総本山 本尊 阿弥陀如来 創建年 仁和4年(888年) 開基 宇多天皇 正式名 大内山 仁和寺 別称 旧御室御所 (ウィキペディアより転載)なんと、ここでも6種類の御朱印をいだだくことができた ここもあとの5つは割愛次はお隣の蓮華寺へ 決して広くはないが落ち着いた感じのするところでした 文字数制限のためお寺の解説は割愛小洒落たカフェみたいなお店で昼食(オジサンはしばらくこんな店行ってない) 金戒光明寺へ ここも4つも御朱印がいただけたのだが、あとの3つは割愛次は知恩院 なんとも荘厳さが伝わってくる ここも4つ御朱印をいただけたが、あとの3つは割愛 ここも説明は割愛やっと最後は誓願寺 新京極のど真ん中にあるお寺でも、自分的には全く魅力を感じませんでした 今回のブログ、後半やばいくらいに失速正直たくさんまわり過ぎで朱印もあまりにたくさんGETし過ぎ別に数をたくさんほしくてまわっているわけではないし、自分としてはこれではひとつひとつに対する思い入れが薄れるそれに加えてこの2日間の疲れと仕事の忙しさで正直今回のはどうでもいいって感じに・・・なんでこんな最低なブログになってしもた、トホホ・・・しかし京都の街中を走り回って、しかもナビしてくれる人もいなかったんで正直かなりの疲労度だった(なんか途中でアッシーやってるみたいな感覚を覚えた・・・)なんでみんなで行くのは来月を最後にしばらくお休みします

2011.05.08

コメント(2)

-

やってきました戸隠神社

今日は本来ならば駒ヶ岳ロープウェイに乗り千畳敷カールへ行くつもりであったしかし旅行前日どんな感じなのかネットで調べてみたら、なんと春スキーオープンとこれじゃせっかく行ってもただのスキー場状態ではないかあまりにも何も考えず旅行プランを立ててしまったことを反省すると同時に次なる手を打たねばということで、ここから少し足をのばして戸隠神社+ちびっこ忍者村に行くプランに変更これもあまり深く考えずに決めてしまったのだが、いや~めっちゃ山深くて遠いしかし、やっとこ着いたぞ戸隠神社、まずは一番手前の宝光社へ けっこう急な石段が続く 社殿はいかにも歴史を感じさせ、山深く神秘的で霊場感満載! 現在地への鎮座は康平元年(1058年)、天暦3年(949年)に奥社の相殿として創建されたものである。祭神は天表春命(あめのうわはるのみこと)で、中社の祭神である天八意思兼命の子。学問や技芸、裁縫、安産や婦女子の神とされる。麓から登ってきて最初にあり、うっそうとした杉木立の階段を上って参拝する。旧宝光院。(ウィキペディアより転載) ここでは宝光社と火之御子社の御朱印がいただけましたここでお昼となったため戸隠そばをいただくことに 歯ごたえがあっておいしかった!次は中社へしかし駐車場は満車、シャトルバスを利用してくださいとのことで車は戸隠スキー場へとめた まだ雪が残ってましたシャトルバスに乗り中社へ距離は離れてないのですぐ着きました 社殿の感じは宝光社と似てました 現在地への鎮座は寛治元年(1087年)、宝光社と同時期に奥社の相殿として創建された。現在の祭神は天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)で、天照大神が天岩戸に隠れたとき岩戸神楽(太々神楽)を創案し、岩戸を開くきっかけを作ったとされる神。知恵の神ともされる。境内周辺には樹齢約900年の三本杉があり天然記念物に指定されている。火之御子社の上1.5kmほど。旧中院。(ウィキペディアより転載) 御朱印GETだぜ、ここまで遠くまで来るとなんかプレミアム感があるなと勝手に思ってます こんな紙がついてきました観光スタンプとは違うんです、わかっていただけます?アラフォーのみなさんそしてラスト、奥社を目指すべくシャトルバスに乗り込むしかし、奥社の前に鏡湖というところに寄ってからのルートだとめんどくさいから下車せずそのまま奥社へ行くつもりであったが、この絶景が目に飛び込んできては下りずにはいられない、というわけで途中下車 ここはマイカーでは入って来れず、シャトルバスか徒歩でしか足を踏み入れることはできないきれいな空気と静寂に包まれ、いや~、最高の癒しスポットでした この絶景を望みながらカフェでまったりとしばし休憩少しだけ風があったせいで鏡のように湖面には映らず残念しかし、もっと最高の写真はよしポンに託すことにした、頼んだゼよしポン!そしていよいよ奥社に到着、これで戸隠神社コンプリートだぜ…と思いきや、なんと奥社までの参道がとてつもなく長く、往復2時間はかかるのだと!子供連れでは無理ではないか~っ!!!!!うぉ~っ、ここまで来ておきながらこんな中途半端な形で終わらねばならんのか走って往復30分で行ってくるから待っててくれとの申し出は軽く却下され・・・(走ってる人なんか誰一人いませんでしたけど) 奥社はこのはるか彼方・・・中途半端な気持ちでの参拝はお断りといわんばかりしかしここを参拝したならば、絶対御利益ありそう・・・入口に立っただけでもスピリチュアルなパワーが漂ってきた(気がした)バスの係りのオバチャンが日本最強のパワースポットですなんて豪語してたけどなんかうなずける気がする断腸の思いで断念し帰路につくことにそしてちびっこ忍者村に行く時間は全くなくなってしまったのでこれも断念当初は小一時間でまわれるものだと軽く考えていたがとんでもなかった・・・しかし、これで終わりではなく善光寺へ寄っていくことにしたちょうど帰り道であったのと、子供たちが参道の商店街でお土産が見たいということでちょうどよかった ここは10年以上前に嫁と来たので2度目となるが、当時はもちろん御朱印の存在なんて知らなかったわけで 到着したのは夕方近くにもかかわらずたくさんの参拝客でにぎわってました 善光寺(ぜんこうじ)は、長野県長野市元善町にある無宗派の単立寺院である。山号は「定額山」(じょうがくさん)。山内にある天台宗の「大勧進」と25院、浄土宗の「大本願」と14坊によって護持・運営されている。「大勧進」の住職は「貫主」と呼ばれ、天台宗の名刹から推挙された僧侶が務めている。「大本願」は、大寺院としては珍しい尼寺である。住職は「善光寺上人」と呼ばれ、門跡寺院ではないが代々公家出身者から住職を迎えている。2010年(平成22年)現在の「善光寺上人」(「大本願上人」)は鷹司家出身の121世鷹司誓玉である。善光寺の住職は、「大勧進貫主」と「大本願上人」の両名が務める。宗派 無宗派[1] 本尊 一光三尊阿弥陀如来(絶対秘仏) 創建年 伝皇極天皇3年(644年) 開基 伝皇極天皇(勅願) (ウィキペディアより転載) 歴史については、あまりに記載が長いので割愛 三門楼上にある扁額 (通称、「鳩字の額」)本場の戒壇巡りをしようとしたのだが、さすが本場、40分かかるとのことでまたも断念しかし山門は登れるとのことで行ってみた 思いのほか眺めはよく、絶景かなって感じでした 御朱印は2種類いただけたが、どちらも達筆で満足!で、やっとこ帰路についた内容の濃い1日であったが、かなりリフレッシュできたのでよかったこれで朱印ラッシュは終了・・・ではなくまだまだ続くのだ!!!

2011.05.05

コメント(2)

-

しだれ桜と光前寺

連休の家族サービスとして駒ヶ根高原家族村へやって来たここはテントサイトだけでなくバンガローみたいなのもあり、さらに敷地内にはレストラン、温泉まである至れり尽くせりの施設広場や様々な遊びの施設もあり、私のようなファミリーで、しかも本格的なキャンプはイヤ、雰囲気だけ楽しみたいという軟弱な人たちにはもってこいの場所なのだ でも眺めはとってもいいところですで、そのすぐ隣にお寺があるのはわかっていたのだが、思いのほか素敵なところでした こちらは今がちょうど春、しだれ桜の名所だったようで多くの人でにぎわっていました しだれ桜きれいでした 桜を上手に撮るのはむずかしいな・・・ 参道も落ち着く雰囲気でよかったです 人の流れは絶え間なかったです 霊犬早太郎さん(詳しくは後の解説で) 立派な塔もありました 敷地も広くちょっとした散策コースもありました 光前寺(こうぜんじ)は、長野県駒ヶ根市にある天台宗の別格本山の寺院である。山号は宝積山(ほうしゃくさん)。院号は無動院。本尊は不動明王で秘仏。天台宗信濃五山(戸隠山の顕光寺・善光寺・更科八幡神宮寺・津金寺・光前寺)のひとつに数えられた。1967年(昭和42年)5月10日、庭園が国の名勝のひとつに指定された。また、霊犬早太郎説話でも知られている。昔、光前寺に早太郎というたいへん強い山犬が飼われていた。その頃、遠江の見附村では、毎年田畑が荒らされ、その被害に困った村人は矢奈比売神社の祭りの夜に村の娘を人身御供として神様に差出し、これを鎮めていた。延慶元年(1308年)8月、この地を旅の僧侶が通りかかり、神様がそんな悪いことをするはずがないと祭りの夜にその正体を確かめると、現れた怪物が「信州の早太郎おるまいな、早太郎には知られるな」と言いながら娘をさらっていった。僧侶は、早速信濃へ行き、光前寺で早太郎を探し出し和尚から借受けた。そして次の祭りの日、早太郎は娘の身代わりとなって怪物(老ヒヒ)と戦い、見事退治した。戦いで深い傷を負った早太郎は、光前寺までたどり着くと和尚にひと吠えして息をひきとったと言われている。 早太郎を借り受けた僧侶は、早太郎の供養のために大般若経を光前寺に奉納した。これは寺宝として経蔵に保管されている。また、本堂の横に早太郎の墓がまつられている。遠江国見附村は、現在の静岡県磐田市見付である。この話が縁となり、 1967年(昭和42年)1月12日から駒ヶ根市と磐田市は友好都市関係となっている。宗派 天台宗 寺格 別格本山 本尊 不動明王 創建年 貞観2年(860年) 開基 本聖 正式名 宝積山 無動院 光前寺 (ウィキペディアより転載) 桜と新緑が素敵なお寺でした 早太郎御朱印GETだぜ明日は戸隠神社へGO!

2011.05.04

コメント(2)

-

5/1の続き

遅めの昼食のあと、本日のラスト、甚目寺観音へ 古そうな建物で歴史を感じさせてくれました 甚目寺(じもくじ)は、愛知県あま市にある真言宗智山派の寺院である。山号は鳳凰山。鎮守として、式内社の漆部神社(ぬりべじんじゃ、元、八大明神社)があったが、神仏分離令の後、境内を分けた。所在していた甚目寺町の名は、当寺によっている。伝承によれば、推古天皇5年(597年)[1]、伊勢国[2]の漁師である甚目龍磨(甚目龍麻呂)が漁をしていたところ、当時海であったこの地付近で観音様が網にかかり、その観音像を近くの砂浜にお堂をたてお祀りしたのが最初という。この観音像は、敏達天皇14年(585年)に、物部守屋、中臣勝海の手によって海に投げられた3体の仏像のうち1体(聖観音)といわれている。残りの2体のうち、阿弥陀如来は善光寺、勢至菩薩は安楽寺(太宰府天満宮)にあるという。「甚目寺」と書くようになったのは、中世からであるらしい。天智天皇が病気になったとき、甚目寺で祈祷したところ、快癒したという。このことから、甚目寺は、勅願寺となった。宗派 真言宗智山派本尊 聖観音 創建年 伝推古天皇5年(597年) 開基 甚目龍麿(甚目龍麻呂) 正式名 鳳凰山 甚目寺 別称 甚目寺観音 なんと歴史のあるお寺だったんですね! そして今日私的に一番印象に残ったのはハトのエサやりでした すごい数のハトがいました 自宅に鳥を飼っているKっちは手慣れたもの 自分もやってみた 手乗りハト 慣れると楽しかったでやっとこ全行程が終了愛知県をグルっと一回りした感じでしたたまには地元をまったりと巡るのも悪くないと思ったのであった そして本日最初の一冊目の納経帳が終了!これでいつでもあの世に行ける・・・とホッとしたのであった当初は絶対続かないと多くの人々からバカにされたが、ここまで続いていること、そしてひとつのかたちを残せたことにちょっと感慨深いものがこれもKっちをはじめとしたチームのみなさんのおかげと思っていますありがとう、みんな、そしてこれからもよろしくそして朱印ラッシュはまだまだ続くのであった

2011.05.02

コメント(0)

-

怒涛の朱印ラッシュ始まる!

本日はひさびさにTeam Red Seal Dragonオリジナルメンバー(Kっち、Mみん)での霊場巡り本来ならば久能山東照宮を中心とした静岡周辺を巡る予定だったが、あいにくの悪天候(自分が雨男だと責められた)のため当初の予定を変更たまには地元愛知を1日かけて巡るという、ゆる~くまったりとしたプランに決定で最初に訪れたのは知立神社 ここは三河国二宮なのだ これから神社は、この暖簾みたいなやつの写真を集めよう 知立神社(ちりゅうじんじゃ)は、愛知県知立市にある神社である。旧称池鯉鮒大明神。歴史的仮名遣いでは、「ちりふ」。式内社。三河国二の宮。東海道三大社の一つ。社伝によれば、景行天皇の時代、日本武尊が東国平定の際に当地で皇祖の神々に平定の祈願を行い、無事平定を終えた帰途に、その感謝のために皇祖神を祀ったのに始まる。主祭神 ??草葺不合尊 彦火火出見尊 玉依比賣命 神日本磐余彦尊 (説明文は全てウィキペディアより転載、今までも、これからも) 次に向かうは猿投神社 能楽堂(?)みたいなのもありました山深く霊場感はありました 暖簾みたいなのがない場合はこっちで 猿投神社(さなげじんじゃ)は、愛知県豊田市にある神社である。式内社、三河国三宮で、旧社格は県社。猿投山のふもとにある。大碓命を主祭神とし、大碓命の父の景行天皇、祖父の垂仁天皇を配祀する。日本書紀に、大碓命は景行天皇に東征を命じられたが、これを恐れて逃亡し、美濃国に封じられたとある。宝亀10年(779年)に編纂された縁起書によれば、大碓命は景行天皇52年(122年)に猿投山中で蛇毒のために42歳で死去し、山上に葬られたという。猿投山西峯にある西宮の後に大碓命の墓がある。主祭神 大碓命 社格等 式内社(小)・三河国三宮・県社 創建 仲哀天皇元年 そしてこれで三河国一宮から三宮まで制覇なのだ!(一宮は砥鹿神社)そんでもってまだまだ続く猿投グリーンロードを抜け名神経由で一宮市へやってきました、尾張国一宮 真清田神社ナビで「しんきよたじんじゃ」で検索しても出てこないすかさず、「ますみだじんじゃ」ですとツッコミがまたしても読めなんだ・・・ さすが一宮って感じでした 神社には必ず馬がいることに気づいたなんでだろう、訊きそびれてしまった・・・ 立派な神社って必ず門のところにマークがあるってことにも気づいてきた やっぱり朱塗りじゃないほうが好きだな 真清田神社(ますみだじんじゃ)は愛知県一宮市にある神社である。延喜式神名帳に「眞墨田神社」として記載され、名神大社に列している。古くより尾張国一宮とされ、所在地の「一宮」の地名は当社に由来する。尾張氏の一部が尾張国中嶋郡に移住した時に、祖神である天火明命を祭ったのが起こりであると考えられる。尾張氏はこの神社を中心に開拓を進め、後に一族の名が国名になり、日本武尊の妃として宮簀媛を出すなど栄えることとなった。主祭神 天火明命 社格等 式内社(名神大)・尾張国一宮・国幣中社・別表神社 朱印お願いしたらこんな冊子をいただいた東海五県一宮巡りのご案内・・・ completeするしかないっしょ!でその冊子によるとなんと一宮市にもうひとつ一宮(ややこしい)があることが判明大神神社という、さっそく行ってみた しかしなんと、そこには常時人はおらず行ったときは無人!それに一宮とは思えぬほどちゃっちい(失礼かな)真清田神社とは比べようもないよくみると御朱印希望の方は前もって予約してくださいと小さな張り紙が思いっきり肩すかしをくらった我々は次なる目的地、善光寺東海別院へと向かった だれだ、こんなところで横になっているのは ・・・私です お寺でよく見かけるこの暖簾みたいなのは、お経の意味が込められているとKっちが教えてくれたさすが部長、ホント頼りになります! 善光寺東海別院(ぜんこうじとうかいべついん)は、愛知県稲沢市祖父江町にある単立の仏教寺院である。正式には双蓮山善光寺(そうれんざんぜんこうじ)という。また長野県長野市にある信州善光寺をはじめとする各地の善光寺との区別のため祖父江善光寺(そぶえぜんこうじ)、尾張善光寺(おわりぜんこうじ)とも呼ばれている。善光寺といえば戒壇めぐり(かいだんめぐり)が有名だが、善光寺東海別院の戒壇めぐりは、暗闇で発光する「お守り」を右手首にはめて入る。信州善光寺のような真っ暗ではなく、一部明るくなっており「極楽世界の様子」が立体的に安置してある『極楽かいだんめぐり』である。というわけで、しっかり戒壇めぐりもしてきました 御朱印GETだぜ(最後のページ!)そしてまだまだ続く!次ははだか祭で有名な国府宮神社へ すっごい雨で写真は少な目なんです 尾張大国霊神社(おわりおおくにたまじんじゃ)は、愛知県稲沢市国府宮にある神社。近くに尾張国の国衙(国府)があったことから、一般には国府宮(こうのみや)と呼ばれる。毎年旧暦1月13日に執り行われる儺追(なおい)神事、通称「はだか祭り」で有名である。神社は尾張国府の創始とともに創建されたもので、尾張国の総社とされた。境内別宮の大御霊神社(大歳神之御子。大年神の御子神の大国御魂神のこと)・宗形神社(田心姫命)とともに国府宮三社と称する主祭神 尾張大国霊神 文字数制限のため続きは翌日分へ(めんどくせ~な~)

2011.05.01

コメント(0)

-

愛フォンDebut!

今日はあいにくの雨模様こんな日は家族で出かける場所も限られるしかし、高速休日1000円が近々廃止になりそうな感じ(ウソばっか言いやがって民主党)なので、行けるときに行っとけって感じでリスの森へ 屋根付きなので雨でもOK 人なつっこく、お手(?)もしてくれます 手の上にものってくれるよ そこらじゅうをテケテケ駆け回ってました いやぁ~チョーかわいいリスと戯れたあとはいつものお約束、神社・仏閣巡りへまずは飛騨国分寺へ 雨なんで写真はメチャメチャ手抜きとなってしまった 741年(天平13年)、聖武天皇により国分寺建立の詔(みことのり)が発せられ、757年(天平勝宝9年)頃、行基によって建立されたという。高山市内の中心部に位置し、現在は室町時代建立の本堂と江戸時代の塔があります。国分寺を創建された時代、聖武天皇は各国分寺で金光明最勝王経を読んで国家の平安と五穀豊穣を祈願せよと詔勅を出された。当寺では現在も毎年元旦に金光明最勝王経曼荼羅のお軸を掲げ金光明最勝王経法を修しています。この曼荼羅のご本尊は、彿舎利で金色の宝珠の中に納められています。即ち、国家の平安を祈る国分寺の本尊はお釈迦様のはずなのでありますが、当山の本堂のご本尊は薬師如来(重要文化財)であるため、後年安置されたと想像されます。また本堂内には、旧国分尼寺のご本専の聖観音(重要文化財)も安置されています。宗派 高野山真言宗 本尊 薬師如来坐像(国の重要文化財) 創建年 757年(天平勝宝9年)頃 開基 行基、聖武天皇(勅願) 昔天平の大塔が建った時、大工頭梁は誤って柱を短く切ってしまい困っていたところ、娘八重菊の考えから枡組で補い塔は見事に完成した。名声が高まるにつれ頭梁は秘密を守るため八重菊を殺し境内に埋めて塚の傍らに一本のイチョウを植えた。イチョウは薄命の八重菊に代わって樹齢1.200年,今も丁々天に聳えて生きつづけている。昔から乳のない婦人に授乳の信仰があり、乳イチョウと呼ばれてきた.この写真じゃテカさが伝わらないよ・・・(´Д`。) 御朱印GETだぜ!次に向かうは桜山八幡宮 長い参道 すぐ後ろが山、プチ諏訪大社って感じがした 個人的には朱塗りじゃないほうが落ち着くし、荘厳感があって好きだな 桜山八幡マーク 桜山八幡宮(さくらやまはちまんぐう)(正字は櫻山八幡宮)は、岐阜県高山市にある神社である。秋の例祭は、春の日枝神社の例祭とともに高山祭として知られる。八幡大神(応神天皇)を主祭神とし、相殿に熱田大神(日本武尊命)・香椎大神(仲哀天皇・神功皇后)を祀る。仁徳天皇65年、飛騨国に二つの顔を持つ宿儺(すくな)という賊が現れ、それを討伐するために派遣された難波根子武振熊命が戦勝祈願のために先代の応神天皇を祀ったのに始まると伝える。仁徳天皇の御代(377年頃)、飛騨山中に両面宿儺(りょうめんすくな)という凶族が天皇に背いて猛威を振るい人民を脅かしていた。征討将軍の勅命(ちょくめい)を受けた難波根子武振熊命(なにわのねこたけふるくまのみこと)は、官軍を率いて飛騨に入った(日本書紀)。武振熊命が、当時の先帝応神天皇の御尊霊を奉祀し、戦勝祈願をこの桜山の神域で行ったのが創祀と伝えられる。その後、聖武天皇の御代(8世紀)諸国に八幡信仰が栄え、往古は数百本の桜樹が花を競い境内はいっそう整えられたとも言われる。また、聖武天皇が諸国に設けた護国八幡だという説もある。飛騨が天領となり、氏子を初め代々の郡代は篤く崇敬して奉行祭を継承し境内を整えた。戦後、かつて奉行祭と呼ばれた例大祭(秋の高山祭)が全国に知られ参拝者は急増する。昭和43年、高山祭の屋台を常時実物展示する唯一の施設、高山祭屋台会館を建設。 また天候のよい日にゆっくり来たいと思ったのであった 御朱印GETだせ、う~ん達筆でステキ!そして突然ですがi-phoneデビューしました! 率直な感想としては、一度味わったらもう携帯には戻れません!パケホーダイで高い金払ってたのが正直バカバカしく感じてしまったドコモのスマートフォンも考えたけど、自分としてはどれも決め手に欠けたスマートフォンはアプリが決め手であり、さらにi-podも所有していたのが大きかったかなアプリ選んでると時間忘れます (*^ワ^*) ただし、i-phone1台ですべてをまかなおうというのはおすすめできません文字入力ははっきり言ってやりにくい(慣れの問題とは思えないが)何よりちょっと山間部に入ると電波が届かない!(i-phoneというよりはソフトバンクの問題)今回のリスの森でもドコモはバリ3に対し、i-phoneは圏外・・・繋がらなくては携帯の意味がない従って、私はドコモとi-phone2台持ちなのだ!通話(もともとしない)とメールはドコモの携帯でと役割分担するのがベストと考える無料通話は付いてないけどメールし放題のプラン+i-phoneでも今までより安くなるのだ!職場の後輩の女の子にi-phone持ってると合コンでモテると聞いた40歳だけどだれか合コン誘って~ \(○^ω^○)/(結局これが目的だろって突っ込まれそうだが、オジさんなんてだれも誘っちゃくれないよ)

2011.04.23

コメント(2)

-

オープンカー&テニス日和(朱印は!?)

エンジンに火を入れる心地いい振動が体を包むギアをローに叩き込みクラッチを繋ぐ身体と車が一体となる瞬間周りの景色が動き出す木々のせせらぎ、小鳥のさえずりが聞こえてくる頬を伝う春の風が心地いいコーナーが迫るブレーキと同時にギアをニュートラルにそしてアクセルを吹かすその刹那レスポンスよくタコメーターの針が跳ね上がる6000r/minまで吹け上がったその瞬間サードギアにシフトノブがまるで生きているかのように吸い込まれるヒール&トゥが決まるビルシュタインで固めた足回りはタイヤを地面に吸い付かして離そうとしない一切の無駄を省いたライン取りに忠実に応えてくれるハンドリングコーナーの出口が見えてきたぐっとアクセルを踏み込むリアタイヤにトラクションが伝わるさあ、いくぞと言わんばかりに背中を押されるまるで競走馬にムチを入れたかのような人馬一体感横Gから心地いい加速Gへと変わりコーナーを駆け抜ける車と一体となり、そして風になる・・・最高に心地いい瞬間だ ROADSTER RS 6速トランスミッション ショートストロークで小気味よくシフトチェンジが決まる ヒール&トゥがしやすく配置されたアルミ製ペダル 適度にタイトなコックピット サンフラワーイエローとスカイブルーのコントラスト、最高! 実はあまりに気候がよかったので、ドライブがてら芝桜を見に来たのであった今回は本格自動車ブログ風の書き出しにしてみました(0^ー^0) でもって芝桜 空が青いので映えるね~ 実は職場のすぐ隣だったりする(奥に見えます) 雪柳もなんとか見れました で本題の朱印(オマケみたいな扱いに)岡崎天満宮にやってきました岩津天神しか行ったことがなく、初めて来ましたっていうか最近までその存在を知りませんでした・・・ モーモーさんがお出迎え しかし、なんで天神様って牛がいるんだろ?またしても常識!? 勉強不足なんで・・・ 岡崎天満宮(おかざきてんまんぐう)は、愛知県岡崎市中町に鎮座する天満宮である。通称天満天神、伝馬天神(てんまてんじん)ともいう。神社本庁包括下(愛知県神社庁岡崎支部管内)の神社で、旧社格は郷社。毎年9月23日から25日に行われる例祭は、能見神明宮、菅生神社の大祭とともに岡崎三大祭の一つに数えられている。境内の梅の花も有名で、岡崎観光きらり百選に選ばれている。社伝によれば、建保5年(1217年)8月23日、総持尼寺の鬼門除けとして、道臣命(みちおみのみこと)を勧請し、北野庄(現当神社鎮座地)に天神社を建立した。当時は伴天神や弓弦天神と称された。元禄3年(1690年)、菅原道真を合祀して岡崎天満宮に改められた。社務は総持尼寺が掌握していたが、明治維新後の神仏分離令により分離された。主祭神 菅原道真公 道臣命 創建 建保5年(1217年) ドラゴン!合格祈願の絵馬もたくさんありましたみなさんの願いはどこまで通じたのか・・・ これで市内の天満宮は全て制覇ダスいつものごとくこのあとテニスに心地よく汗をかくことができ、なんともいえない爽快感を味わえましたやっぱスポーツ最高!ちなみに今日は絶好調でした本番に向け仕上がり良好!とにかく最高な1日でした

2011.04.17

コメント(6)

-

桜満開岡崎城と龍城神社

いよいよ桜が満開!この時を待ってました、龍城神社へGo!(龍城神社は岡崎城とともに桜の名所岡崎公園内にあるのだ)大手門をくぐり城内へ 桜満開できれいです 大手門をくぐるとすぐに時計台があります 時間が来るとこうなります、けっこうな人だかりに さっそく龍城神社へ向かう お城が見えたら、もうすぐそこ(岡崎城のすぐ隣にあるんです) 到着、すごい人でした 龍城(たつき)神社は、徳川家康公が生まれた岡崎城本丸に鎮座する神社で、家康公が戦乱の世を鎮め、天下統一をなし、万民和楽の大業を達成した偉業をたたえ、岡崎城内に奉祀されたものです。 後に、三河以来の忠臣・本多忠勝公を合祀し、1962年(昭和37年)社殿が再建されたのを機に、天神地祇、全市旧領の護国の英霊が配祀されました。 徳川家康公が誕生した岡崎城は、1455年(康正元年)、三河守護代であった西郷弾正左ェ門稠頼によって築城され、後に、家康公の祖父・松平清康によって現在地に移されました。 岡崎城竣成の日、どこともなく柳の五ッ衣に紅の袴をつけた気高い乙女が天守に現れ、「われはこれ歳久しくこの処に住む龍神なり、汝われを鎮守の神と崇め祀らば永くこの城を守護し繁栄不易たらしめん」と告げられ、城中の井水が吹き出、龍神の姿は消えたそうです。 この出来事に驚いた城主は、天守楼上に龍神を祀り、城の名を龍ヶ城、井の名前を龍の井と称するようになりました。 家康公誕生の朝、城楼の上に雲を呼び風を招く金鱗の龍が現れ、昇天したといわれています。主祭神 徳川家康・本多忠勝・天神地祇・護国英霊 御朱印ゲットだぜ、この2日で5つもゲット、ペースが上がってきたついでに岡崎公園内を散策お堀を抜けて河川敷へ まずは屋台で腹ごしらえ、しかし人だらけ お腹が満たされたら茶室で一服眺めもよく、静かで穴場的存在です とにかく満開の桜はきれいでしたでも家族で行ったのでじっくりカメラを構えることができずほとんどスナップ状態だったのが残念 最後に能楽堂に行きました なんかよくわからなかったけど、マグロの解体ショーみたいなのやってました ちなみに家康館には行きませんでした この日はちょうど家康行列の日であったしかしさっさと帰るつもりであったが、困ったことに子供たちは見たいからまだいたいと言い出しただが私はテニスの試合が迫っており、どうしてもテニスに行かねばならなかったそこで出した結論は、自分は車で先に帰るから、バスで帰ってこい、というもの…申し訳ないと思ったけど、そうするしかなかったのだ・・・こんな私に御利益あれ!

2011.04.10

コメント(2)

-

御朱印とアラフォー会

今宵は名駅にて大学時代の御学友4人でアラフォー会というわけでひさびさの名古屋、んじゃついでにどっか寄ってからにすっかってことで大須観音へ いや~久々に来たけど相変わらず賑やかいこと ビルにもこんな絵が ほんとは商店街ウロウロしたかったけど残念ながら時間がなくて断念 このマークどっかで見たことあるよね!? この暖簾みたいなやつも毎度おなじみ 桜?も満開 真言宗開祖 弘法大師様のご尊像でございます 郷土芸能『大正琴』発祥の地の記念碑でございます9月には『大正琴大祭』がこの碑の前で執り行われます 長い間お世話になった人形に感謝の気持ちでお参り下さい10月の『人形供養祭』ではこの碑の前でも執り行われます…と境内にはいろんなものがありました 大須観音(おおすかんのん)は、愛知県名古屋市中区大須にある真言宗智山派の別格本山。本尊は聖観音。寺号は詳しくは「北野山真福寺宝生院(ほうしょういん)」と称し、宗教法人としての公称は「宝生院」だが、一般には大須観音の名で知られる。日本三大観音の1つとも言われる観音霊場である。なごや七福神の一である布袋像を安置する。寺内に、『古事記』の最古写本をはじめとする貴重書を多数蔵する「真福寺文庫」がある。元亨4年(1324年)に後醍醐天皇が大須郷(現岐阜県羽島市桑原町大須)に北野天満宮を創建。元弘3年(1333年)に同社の別当寺として僧能信が創建した真福寺が当寺の始まりである。その後、慶長17年(1612年)に徳川家康の命令で犬山城主の成瀬正茂によって現在地に移転、明治25年の大須の大火と第二次世界大戦の空襲による2度の焼失を被り、昭和45年(1970年)に再建し、現在に至る。大須の地名はこの大須観音の門前町が発祥の地である。宗派 真言宗智山派 寺格 別格本山 本尊 聖観音 創建年 元弘3年(1333年) 開基 能信 正式名 北野山 真福寺 寶生院 真福寺文庫(大須文庫) - 大須観音にある文庫(図書館)。醍醐寺、根来寺と共に日本三経蔵の1つ。あるいは仁和寺、根来寺と共に本朝三文庫の1つと称される。15,000冊もの古典籍を所蔵。書誌学の世界では真福寺本、大須本と言う。国宝の『古事記』は「真福寺本古事記」として知られ、同書の現存最古の写本である。ここに『古事記』があるとは!商店街にひっついた、ただのお寺と思っていたがとんでもない! 御朱印は本堂から少し離れた「事務所」で書いていただけた 4つもゲットだぜ!でもってアラフォー会自分からは御朱印の話はする気はなかった(どうせこの連中には理解不能と思っていたので)が、ツリイコーネの野郎がうれしそうに御朱印の話題をきりだしたおかげで、「はぁ~、それってただのスタンプラリーじゃん」「え~っ、こんなのに1200円も払ったのぉ~」…などなどあまりにも予想どおりのリアクション3人からさんざんバカにされちまったよ… くやしいですっ、部長~っ!!!まあ、なんつったってオイラの御学友だから無理もないっちゃあ無理もないけど……てな感じでアホな話で盛り上がるのは昔と変わらず楽しかったな~みなさんおつかれさまでした、また来年楽しみにしてますよ~あっ、そうそう、今回一番印象に残ったのは…女性二人がとても40を迎えようとしているとは思えないほど昔と変わらずきれいだったってことかな (* ̄ー ̄*)ニヤリッ

2011.04.09

コメント(6)

-

千本松原と治水神社

来週から木曽三川公園で毎年恒例チューリップ祭りが開かれるのだが、人ごみが大嫌いな私やっくんは、ほんじゃもうたいがい植わってんじゃねっという予測のもとに一足はやく出かけちゃいましたしかし朱印界の貴公子(?)と呼ばれている(ウソ)この私がただのお出かけで終わるハズもなく、当初はわりにご近所の多度大社に行こうと思っていたしかし何気にネットをなぶっていたら、いつも木曽三川公園に行く道が千本松原だったこと、さらにそこには治水神社なるものが存在していたことが判明!ちょうどよかったので、そこでお茶を濁すこととしたしかし、その治水神社ってのは実は木曽三川公園の隣にあったのだ!今まで幾度となくここを訪れていたのだが、まったく気づかなかった…というか気にもしていなかった… 桜がちらほら咲いてました ほんと川のすぐ隣にあるんです コケがなかなかいい感じ 手を清めて参拝 と思ったらニャーゴがお出迎えしてくれました 境内には治水工事に携わった薩摩藩の人々を慰霊する石碑や像がありました そうこうしているうちにどんどんニャーゴが集まってきたではないか! 行け~っ、60D得意のバリアングル4連続~これじゃまるで動物写真ブログといわんばかり カリン様! 社務所(?)らしき所から出てきたおばあさんに御朱印いただけますかとたずねたところ、ちょっと時間かかるでね~と言い、なんとそのおばあちゃんが白い着物(?)にわざわざ着替えて御朱印を書いてくれた 薩摩義士と書いてあります! 治水神社(ちすいじんじゃ)は、岐阜県海津市にある神社である。水難避け、家内安全、交通安全にご利益があるという。平田靱負は、宝暦4~5年(1754年~1755年)、薩摩藩が幕府の命で行なった、木曽三川分流の治水工事(宝暦治水)の責任者であった。治水工事が終えると、莫大な工事費用と数多くの藩士が亡くなった事の責任を取り自害している。1938年(昭和13年)建立。 薩摩藩士を祭る為に、1927年(昭和2年)起工。地元の人々の浄財で建立される。主祭神 薩摩藩家老平田靱負 創建 1938年(昭和13年) こじんまりとしていたものの、なかなか雰囲気はよかったですそして木曽三川公園へ実は家族は先に行かせておいて一人で治水神社に行ったのであった チューリップのみならず、たくさんの花が咲いてました 花だってバリアングル! 展望タワーより千本松原を望む 天気はまあまあ、込み具合もちょうどよく快適でした治水神社のニャーゴたちはひとなつっこく、近づいても全然逃げませんでしたネコ好きな方にもおすすめです

2011.04.02

コメント(2)

-

震災と伊勢神宮

今回は久々の更新となりました。この未曾有の震災で、さすがにのんきに御朱印ゲットだぜ、なんて気分にはなれませんでした。今回の震災で亡くなられた方々に心からご冥福をお祈り申し上げます。ただ、皆が協力して助け合う姿をみると、日本人も捨てたものじゃないと思ったりもしました。しかしこんなときだからこそ、人間の本質が露わになるものなのだと、この年になってやっとわかった気もします。この非常時にナイターを強行しようとした新聞社のおじいさん、いったいどういう年の取り方をしてきたのやら…人の気持ちなぞ考えず自分中心で金儲けのうまいヤツが出世していくのが世の中のシステムになってしまっているので仕方のないことなのか…きっとこのおじいさんの周りには、常にご機嫌をとり終始自分の保身にのみ執着する中身空っぽのイエスマンしかいないんだろうなってことはなんとなく想像できますが。さらに情けないことに我が地元のチームも早期開催を主張していたようで…野球で被災者に元気を与えるだって?勘違い思い上がり甚だしい。今回の件で選手には申し訳ないけどこんな連中が仕切っているプロ野球(とくにセリーグ)にほとほと愛想が尽きました。さよなら。あと、電力会社のトップはなぜ前面に出てこないのが不思議でしょうがない。カンニングをやっちまった学生は袋叩きにしたのに、この件に関してマスコミはなんでその責任を追及しないのでしょうか。作業員は命を懸けて復旧に努めているのに、せめて現場に足を運べくらい書いてもいいハズなのだが。某コラムニストがある番組でことあるごとにマスコミはクズだと叫んでいたが、全く同感だ。正義ヅラしているくせに結局弱いヤツしか叩かない体質は、上記のイエスマンに通ずるものがある。全く残念でならないが、悲しくもこれが現実…間違っていることを知りながら見て見ぬふりをして傍観してるヤツ、上司のご機嫌取りに終始して自らの保身に走るイエスマンは自分の中では最低だと思っている。おかげで自分は上司ににらまれているが、自分の信念を貫いているからそんなの全く気にならない。こんな私も人の親だが、この生き方だけは子供に胸を張って自慢できると思っている。自分にウソをついて生きる人生なんぞ生きてる意味がない。ただ、こんなヤツラばかりではないというのが救いで、ネットで話題になっているので多くは書かないが、とくに江頭は男の中の男だと思った。話は逸れるが、我が悪友ツリイコーネは骨髄移植のドナーとして1週間ほど有給休暇を使い入院していたことがあった。しかしヤツはそれを決して周りに吹聴することはなかった。今回の江頭に通ずるものがあると、ふと思い出してしまった。一見ただのエロおやじにしか見えないが男として私は彼に遠く及ばない。前置きが超長くなったが、震災の復興を祈るため、少しでも多くこの思いが伝わってほしいという思いから日本で最も格式の高い神社である伊勢神宮に向かった。実際に被災された人から言わせば、こんなことしたってなんの役にも立たないのはわかっちゃいるんですけどね…実際現地に行くでもなく、ちょっとの募金ぐらいしかできない器の小さい人間だと痛感してますまずは外宮 外宮だけでも4か所参拝するところがあった。もちろん全て真摯な気持ちで参拝しました。豊受大神宮(とようけたいじんぐう、又は、とゆうけたいじんぐう)は、三重県伊勢市にある神社で、伊勢の神宮の2つの正宮のうちの1つである。一般には外宮(げくう)と呼ばれる。式内社。豊受大御神を主祭神とし、相殿神として御伴神三座を祀る。境内には多賀宮(たかのみや)、風宮(かぜのみや)、土宮(つちのみや)の3つの別宮(べつぐう、正宮に次ぐ高位の宮)を始め、斎館、神楽殿、神々の食事を調製する忌火屋殿(いみびやでん)、神酒を納めた御酒殿(みさかどの)などの建物があり、外宮の境界を守る四至神(みやのめぐりのかみ)が正宮の前に祀られている。主祭神 豊受大御神 創建 雄略天皇22年 なんか白いお馬さんがいました 御朱印は極めてシンプルさあ、次は内宮へ しかしすごい人!こんなにもにぎやかいとはさすが日本を代表する神社ということを肌で感じました 五十鈴川で手を清めいよいよ参拝 初詣でもないのにこの行列!強烈!行列大嫌いのいつもの私なら遠くで拝んでおしまいのところだが、今日は違います 諏訪大社も荘厳感満載だったけど、やはり伊勢神宮はすごい 伊勢神宮(いせじんぐう)は、三重県伊勢市にある神社。神社本庁の本宗(ほんそう)とされる。伊勢神宮には、太陽を神格化した天照大御神を祀る皇大神宮と、衣食住の守り神である豊受大御神を祀る豊受大神宮の二つの正宮が存在し、一般に皇大神宮を内宮(ないくう)、豊受大神宮を外宮(げくう)と呼ぶ。内宮と外宮は離れた場所にあるため、観光の場合は時間の都合上、内宮のみ参拝することもあるが、本来はまず外宮を参拝してから、内宮に参拝するのが正しい方法とされている。元来皇室の氏神であることから皇室・朝廷の権威と強い結びつきがある。広義には、別宮(べつぐう)、摂社(せっしゃ)、末社(まっしゃ)、所管社(しょかんしゃ)を含めた、合計125の社宮を「神宮」と総称する。この場合、所在地は三重県内の4市2郡に分布する。皇大神宮(こうたいじんぐう)は、三重県伊勢市にある神社で、伊勢の神宮のふたつの正宮のうちのひとつである。一般には内宮(ないくう)と呼ばれる。式内社。門前町は宇治。天照坐皇大御神(あまてらします すめ おおみかみ、天照大御神)を主祭神とし、天手力男神、万幡豊秋津姫命を相殿に祀る。三種の神器の一つの八咫鏡を神体とする。伊勢信仰の中心となる神社で、日本全国の神社で授与される神宮大麻はこの皇大神宮の神札である。親王の結婚に際して、新婚旅行として「神宮に謁するの儀」が執り行われるのが通例となっている。複数の神社を参拝する場合、格の高い神社から低い神社の順が一般的だが、神宮の通常の神事は外宮、内宮の順で行う。これを外宮先祭と呼び、参拝も外宮、内宮の順で行なうのが正しいといわれる。ただし式年遷宮の遷御は皇大神宮、豊受大神宮の順であり、奉幣は豊受大神宮、皇大神宮の順である。主祭神 天照坐皇大御神 創建 垂仁天皇26年 この日は天候に恵まれ花の色もきれいに映えました外宮同様御朱印はシンプル ラストは伊勢神宮の隣に鎮座する猿田彦神社 伊勢神宮の隣にあるのに閑散としてました 日本神話によれば、猿田彦神はニニギの天降りの先導を終えた後、伊勢の五十鈴川の川上に鎮まった。倭姫命世記によれば、その子孫の大田命は天照大神を祀る地として倭姫命に五十鈴川川上の地を献上した。大田命の子孫は宇治土公(うじのつちぎみ)と称し、神宮に玉串大内人として代々奉職したが、その宇治土公が邸宅内の屋敷神として祖神の猿田彦を祀っていた。明治時代に入り、神官の世襲が廃止されることになって、屋敷神を改めて神社としたのが猿田彦神社である。猿田彦神がニニギの先導をしたということから、交通安全・方位除けの神社として信仰されている。本殿は「さだひこ造り」と呼ばれる特殊な妻入造である。欄干や鳥居には八角形の柱が使用されている。5月5日の御田祭は、県の無形文化財に指定されており、神饌として飛魚を献上する風習がある。境内には、天降りの際に猿田彦神と応対した天宇受売命を祀る佐瑠女神社(さるめじんじゃ)が猿田彦神社の本殿に向かい合うように建っており、芸能の神として信仰されている。主祭神 猿田彦大神 大田命 ちなみに全国約2千社の猿田彦大神を祀る神社の総本社「地祗猿田彦大本宮」は鈴鹿市の椿大神社ということになっている、そうです… 今回は露出もいじってみました、でもなかなかむずかしいよ~猿田彦マーク! そして御朱印 帰りは地獄の渋滞にハマったが、行ってよかったと思ってます

2011.03.27

コメント(4)

-

本格派写真ブログへ!?

やってきました、花広場 今回は一眼レフ初心者のツリーコーネ氏のために写真教室を開催!ブログのコンセプトを変更し、本格派写真ブログへと変更!?レッスン1 絞りの基本 絞り22 (けっこう絞った状態) 絞り2.8 (絞り開放)全然違うでしょつまり絞りを開ければ背景がボケるし、閉じれば奥までピントが合うということこれを自分で調節して作品作りに生かすのが絞り優先モード(Av)なのだ 菜の花以外にもたくさんの花が咲いてました次回はレッスン2 露出についてです(ウソ)で本題の朱印のほうは野間大坊へ 野間大坊(のま だいぼう)は、愛知県知多郡美浜町にある真言宗の寺院。本尊は阿弥陀如来。山号は鶴林山。詳しくは鶴林山無量寿院大御堂寺(かくりんざん むりょうじゅいん おおみどうじ)と称し、宗教法人としての公称は「大御堂寺」である。寺がある美浜町野間は源義朝の最期の地であり、境内には義朝の墓がある。宗派 真言宗豊山派 本尊 阿弥陀如来 創建年 伝・天武天皇時代(673年~686年) 開基 伝・役小角 中興年 承暦年間(1077年~1081年) 中興 白河天皇(勅願) 正式名 鶴林山 無量寿院 大御堂寺 こんな感じの旗をよく見かけるが、なんか宗派によって決まってるのか?Kっちにきいてみよう 境内はわりに広く源氏に関わる建造物などがみられた 源頼朝が建立したとされる門 平治元年(1159年)、平治の乱に敗れて東海道を下ってきた源義朝は、随行していた鎌田政清の舅であった長田忠致の許に身を寄せるが、忠致・景致父子は平家からの恩賞目当てに湯殿(野間駅の東にある法山寺にあったとされる)で入浴中の義朝を欺し討つ。この時、義朝は「我れに木太刀の一本なりともあれば」と叫んだとされる。野間大坊にある源義朝の廟には、この故事に因んで、幅約3センチ×長さ役約40センチの木刀と、亀頭が山のように供えられている。 また境内には義朝の首を洗ったとされる「血の池」があり、国に異変があると、池の水が赤く染まると言う伝説が地元にはある。 御朱印ゲットだぜ!2連発! 達筆だ~ この「オンマニパドマフン」ってワードが子供たちのツボにはまり帰りの車の中はそればっかだった…たしかオンコロコロなんとか…ってのもみたことあるな…

2011.03.06

コメント(2)

-

朱印を求め豊川・新城を行く

今回は朱印を求め、豊川・新城の有名どころを訪ねることとなったそして今回またしても新たなメンバーが同行してくれることに!そのメンバーとは、自然と写真をこよなく愛する男、写真部部長でもあるGっちそしてもう一人は実習生というNOと言えない弱い立場を利用して半ば強制連行(でないと信じたい)してしまいました、明朗快活で今までの学生さんの中では最も評判のよいAッキーナあとは毎度おなじみ、この人がいなければ始まりません、朱印部部長Kっちの計4人ちなみに私やっくんは当直明けで寝てません、しかし命を削ってまでも(大げさだっつ~の)ストイックに朱印を求める、それが朱龍なのだ!(ご理解いただけましたか、ツリイコーネさん、死ぬまで続けます!)まずは豊川稲荷に到着 ここに来るのは中学以来か、メッチャ久しぶり 豊川稲荷(とよかわいなり)は、愛知県豊川市豊川町1番地にある曹洞宗の寺院である。正式の寺号は妙厳寺(みょうごんじ)、詳しくは円福山 豊川閣 妙厳寺(えんぷくざん とよかわかく みょうごんじ)と称する寺院であり、一般には「豊川稲荷」の名で広く知られる。本尊は千手観音。「稲荷」は鎮守として祀られる荼枳尼天(だきにてん)のこと。豊川稲荷は神社ではないものの、商売繁盛の神様として知られており、入口には鳥居が立っている。日本三大稲荷の1つとされる。ただし三大稲荷の選定には諸説あり一定していないが、豊川稲荷では他の2箇所を伏見稲荷大社、祐徳稲荷神社としている。嘉吉元年(1441年)、東海義易によって創建。室町時代末期 今川義元が伽藍を整備した。 現存する諸堂は江戸時代末期から近代の再建である。鎌倉時代の禅僧寒巌義尹(豊川稲荷では法祖として尊崇)が入宋し、文永4年(1267年)、日本へ船で帰国の途上、荼枳尼天の加護を受けたのがきっかけとなり、この神を護法神として尊崇するようになった。後に寒巌の6代目の法孫にあたる東海義易が妙厳寺を創建するに際し、寒巌自作の荼枳尼天像を鎮守として祀ったという。豊川稲荷で配布している御影を見ると、荼枳尼天は白狐の背に乗り、稲束をかついだ女神である。その後、開基の今川義元、織田信長や豊臣秀吉、九鬼嘉隆、徳川家康などからの帰依を受けたほか、江戸時代になると、大岡忠相や渡辺崋山からの信仰を受け、更には商売繁盛の神として庶民からも信仰されるようになった。また、皇族においては有栖川家等も帰依し、「豊川閣」の篇額を寄進したことから、豊川閣とも呼ばれるようになった。宗派 曹洞宗 本尊 千手観音 創建年 嘉吉元年(1441年) 開基 東海義易 正式名 円福山 豊川閣 妙厳寺 霊狐塚には数えきれないほどの狐さんたちがよ~く見ると一匹一匹表情が違う 参拝を終えた我々は、もう一つの目的であった「おきつねバーガー」を食することに これがおきつねバーガー、パンの代わりに油揚げが…味に関するコメントはさておき、御朱印ゲットだぜ、しかも4連発! 次に向かうは砥鹿神社 ここは1月1日に来たばっかりだが、わけあってまた来ちゃいました 正月は人でごったがえしていたが、やっぱりこれくらい静かだと落ち着いていいなこういった感じ好きです 建部大社とマークみたいなの(なんか呼び名ある?)が似てるような気がするが…一宮ってみんなこんな感じなのかな、なんて思っちゃいましたそして最終目的地、砥鹿神社奥の宮へ 季節がよくなったら車をオープンにして来ようと、あえて行かずにとっておいたがわけあって来ちゃいましたでもこの翌日、あまりにも気候がよかったので今年初オープンにしてドライブしちゃいました風と一体になって走る爽快感はやっぱサイコー!朱印も死ぬまでと思っていたけど、オープンカーも死ぬまで乗り続けます! 創祀年代は不詳。参河國一宮である、砥鹿神社奥宮である。砥鹿神社は、この本宮山山頂の奥宮と、麓の里宮によって構成されている。本宮山は古代から信仰の対象であり、山頂付近には多くの磐座らしきものも多い。当社は修験道との関係が深く、『足助八幡宮縁起』には、「当国寶飯郡大深山(本宮山)ト云山ニ、怪異者三ツ出来セリ、一ハ猿ノ形、一ハ鹿姿、一ハ鬼軆」とあり、猿は猿投大明神、鹿は砥鹿大菩薩、鬼は熊野修験者のこと。由緒 本宮山砥鹿神社奥宮の創祀は、文武天皇大宝年間以前より鎮座さられた事は、社伝に明らかである(約千三百年以前)、海抜七八九、二米に位する、本宮山の秀麗な山姿と全山を覆う樹林は、昔より東海無双の霊域として神聖視され、殖産の神、護国救人の守護神として広く尊崇され、明治四年の官制より三河国唯一の国幣小社に列格された、砥鹿神社の奥宮である。 大神の御神徳は弥々輝き、除災招福、交通安全、等にも広く御神威を垂れ給っている。社名 三河国一宮 砥鹿神社 祭神 大己貴命(別称大国主命) 周りは緑のみ、静寂に包まれ霊場感満載! 御朱印ゲットだぜ!朱印部は体育会系、ついでにプチ登山を敢行!海抜789.2mの本宮山を踏破したゾ!(5分も歩いてないけどね)眺めは抜群ダ~! 今回も内容盛りだくさんであったとても楽しいひとときが過ごせました同行してくれたみなさん、お疲れ様、そしてどうもありがとう!

2011.02.26

コメント(21)

-

西国三十三所巡り第2回目、そして事件です!

霊場巡りのメジャーリーグこと西国三十三所巡り、今回が2回目!今回は第十二番正法寺、十三番石山寺へ 気合入れて行くぞ~!そして今回またまたチーム朱印ドラゴンに新たなメンバーが加入!この巡礼に限っては途中参加は認めないのだが、その熱意に負け今回だけ特例にて許可をしたのだったそのメンバーとは、ちょっと斜に構えた新人研修医真柄冬実(谷村美月)こと、Yっぴ~実は彼女はモノホンのコスプレイヤーなのだが、コスプレイベントよりもこの西国三十三所巡りを優先するという血判状を書かせその意志の固さを確認したともにがんばろうぜ、Yっぴ~ただし一度足を踏み入れたら途中で脱退は許さん!そのときは切腹じゃ~!…と前置きが長くなったが、朝起きてみるとなんと一面の雪化粧! でも大丈夫、わがゴーイングメリー号はスタッドレスタイヤ装着の冬仕様高速も通行止めになっていないので、いざ出撃!そして第十二番札所正法寺へ到着途中けっこうな山道を走ってきたのだが、除雪されてなくけっこうキビシかった雪道運転慣れててよかったよ… 仁王像もこのとおりけっこうな雪が積もっており、周りにはだれもおらずほとんど貸切状態であった 滋賀県大津市と京都府宇治市の境にある標高443mの岩間山中腹に位置し、岩間山正法寺と称する。西国三十三所第十二番、ぼけ封じ近畿十楽 観音霊場第四番札所、びわ湖百八霊場湖西二十七古刹第二番。養老六年(722年)、加賀白山を開いた泰澄大師が元正天皇の三十三歳の大厄の病を法力により治した褒美として建立したことに始まる元正天皇の勅願寺院である。 養老六年元正天皇の病気平癒祈願を成満した泰澄は、同年、加賀白山を開く途上、霊地を求め岩間山を訪れた折、桂の大樹より千手陀羅尼を感得し、その桂の木で等身の千手観音像を刻み、元正天皇の御念持仏をその胎内に納め祀りご本尊とした。ご本尊は、毎夜日没とともに厨子を抜け出て百三十六地獄を駆け巡り、苦しむひとびとを悉く救済し、日の出頃、岩間山へ戻られた時には汗びっしょりになられているので、そのお姿から「汗かき観音」さんと呼ばれている。宗派 真言宗 開基 泰澄大師 御本尊 千手観世音菩薩 創建 養老6(722)年 『観音霊験記』によると、江戸時代の俳聖松尾芭蕉は、岩間寺に参籠してご本尊の霊験を得、その俳風を確立したと言われており、本堂横手には芭蕉が「古池や蛙とびこむ水のおと」を詠んだと伝えられている"芭蕉の池"が残っている。 そして御朱印ゲットだぜ!ちなみに御朱印を書いてくださった坊さんは会話をしているうちに岡崎出身と判明!なんたる偶然! 達筆の御朱印ありがとうございました次に到着したのは十三番札所石山寺雪もすっかりあがり青空ものぞいてきたさすが晴れ女Kっち、パワー炸裂ですな 本堂へ行く途中、くぐり岩(胎内巡り)があり、くぐると生まれ変われるという胎内めぐりというのは、洞窟などを仏の胎内に見立てて、暗闇の中を歩くことによって参拝するという一種の霊場なのだ すっかり生まれ変わった我々は本堂に到着 紫式部が『源氏物語』の着想を得たのも石山寺とされている。伝承では、寛弘元年(1004年)、紫式部が当寺に参篭した際、八月十五夜の名月の晩に、「須磨」「明石」の巻の発想を得たとされ、石山寺本堂には「紫式部の間」が造られている。 『和泉式部日記』(十五段)では、「つれづれもなぐさめむとて、石山に詣でて」とあり、 和泉式部が敦道親王との関係が上手くいかず、むなしい気持を慰めるために寺に籠った様子が描かれている。 御朱印ゲットだぜ! はるか向こうには雪山がうっすらと見え、景色もよかった 石山寺は、琵琶湖の南端近くに位置し、琵琶湖から唯一流れ出る瀬田川の右岸にある。本堂は国の天然記念物の珪灰石(「石山寺硅灰石」)という巨大な岩盤の上に建ち、これが寺名の由来ともなっている(石山寺珪灰石は日本の地質百選に選定)。『石山寺縁起』によれば、聖武天皇の発願により、天平19年(747年)、良弁(ろうべん、東大寺開山・別当)が聖徳太子の念持仏であった如意輪観音をこの地に祀ったのがはじまりとされている。聖武天皇は東大寺大仏の造立にあたり、像の表面に鍍金(金メッキ)を施すために大量の黄金を必要としていた。そこで良弁に命じて、黄金が得られるよう、吉野の金峯山(きんぷせん)に祈らせた。金峯山はその名の通り、「金の山」と信じられていたようである。そうしたところ、良弁の夢に吉野の金剛蔵王(蔵王権現)が現われ、こう告げた。「金峯山の黄金は、(56億7千万年後に)弥勒菩薩がこの世に現われた時に地を黄金で覆うために用いるものである(だから大仏鍍金のために使うことはできない)。近江国志賀郡の湖水の南に観音菩薩の現われたまう土地がある。そこへ行って祈るがよい」。夢のお告げにしたがって石山の地を訪れた良弁は、比良明神の化身である老人に導かれ、巨大な岩の上に聖徳太子念持仏の6寸の金銅如意輪観音像を安置し、草庵を建てた。その2年後、実際に陸奥国から黄金が産出され、元号を天平勝宝と改めた。こうして良弁の修法は無事に効果を現わしたわけだが、如意輪観音像がどうしたわけか岩山から離れなくなってしまった。やむなく、如意輪観音像を覆うように堂を建てたのが石山寺の草創という。宗派 東寺真言宗 本尊 如意輪観音 創建年 天平19年(747年) 開基 良弁、聖武天皇(勅願) お寺の敷地も広く、また花や木々もたくさんあり、季節がよくなったら写真部でまたゆっくり来たいと思ったのであった石山寺界隈で少し遅めの昼食を摂り、本日最後に向かうは近江の国一宮建部大社 いや~、やっぱ一宮はいいね!(なんのこっちゃ) 伝えによると、景行天皇46年に神崎郡建部郷(現在の東近江市五個荘付近)に、景行天皇の皇子である日本武尊を建部大神として祀ったのが始まりとされ、天武天皇4年(675年)に現在地へ遷座した。源頼朝が平治の乱に敗れて伊豆国に流される道中、本社に立ち寄って源氏の再興を祈願、後に大願成就したことから、出世開運の神としても著名となった。明治4年(1871年)に「建部神社」として県社に列格され、同18年に官幣中社、同33年に官幣大社となった。戦後の昭和23年(1948年)には神社本庁の別表神社となり、社名を建部大社とした。主祭神 日本武尊 社格等 近江国一宮、式内社(名神大社)、旧官幣大社、別表神社 創建 景行天皇46年 これで三河国、遠江国に続き三つ目の一宮制覇じゃ~ 御朱印ゲットだぜ!ちなみにみなさん日本武尊って読めます?私は、にほんぶそんと読みました他のメンバーにヤマトタケルです、と蔑んだ目で見られてしまった…高校は日本史選択だったのだが、いかに何も勉強してなかったかバレてしもうた…1日に3か所も周りお腹一杯になった我々は帰路についたのだが、ここで事件が起こった!ゴーイングメリー号にまさかのアクシデント発生! なんと走行不能となりJAFのお世話に近くの整備工場に修理を託し、なんと電車で帰ることとなってしまった!チーム朱印ドラゴンのみなさん、たいへんご迷惑をおかけしましたこれに懲りずにまた参加してね

2011.02.11

コメント(17)

-

鳥と花と一宮

今日はGっちおすすめの掛川花鳥園へ家族でお出かけ当然ながらついでに御朱印をゲットすべく法多山へ行くつもり掛川花鳥園、思いのほか楽しめました家族で、もしくはカメラ愛好者にもおすすめです子供そっちのけで、ひさびさに夢中でシャッター押しまくってしまった やっぱ望遠は300ミリくらいあるといいね~ショーやふれあいコーナーもたくさんあって家族サービスにはもっていだったサンキューGっち、写真部でまた来ようゼ!帰り際、お土産コーナーをふとのぞいたら「遠江国一宮 小国(おくに)神社」のパンフレットがなぜか置いてあるではないか!一宮マニア(いつから!?)の私は迷わず行先を変更!小国神社へ向かった 午後3時くらいに到着したのだが、ぞくぞくと参拝客が訪れていた雰囲気はなかなか荘厳で、パワースポット感を感じた 徳川家康が参拝時、この石に腰かけて休息したそうです 創建時期は不明だが、社伝によれば、欽明天皇16年(555年)2月18日、現在地より6kmほど離れた本宮山に神霊が示現したので、勅命によりそこに社殿が造営されたのに始まる。なお、このときに正一位の神階が授けられたと社伝にはあるが、国史での当社の初見である『続日本後紀』承和7年(840年)6月14日条では「遠江国周智郡の無位の小国天神(中略)に従五位下を授け奉る」と記されている。六国史終了時の神階は従四位上である。延喜式神名帳では小社に列している。皇族や武将の信仰が篤く、遠江国一宮として崇敬を受けた。主祭神 大己貴命 社格等 式内社(小)・遠江国一宮・国幣小社・別表神社 創建 欽明天皇16年(555年) 本殿の様式 大社造 御朱印ゲットだぜ! なんか筆ペン感満載…でもこれで三河国に続き遠江国一宮も制覇だゼ!?

2011.02.06

コメント(0)

-

朱印の聖地、京都・奈良1泊旅行vol.2

朝食を早々に済ました我々は奈良は斑鳩、世界最古の木造建築として有名な法隆寺へ向かった 法隆寺(ほうりゅうじ) は、奈良県生駒郡斑鳩町にある聖徳宗の総本山である。別名を斑鳩寺(いかるがでら)という。法隆寺は飛鳥時代の姿を現在に伝える仏教施設であり、聖徳太子ゆかりの寺院である。創建は推古天皇15年(607年)とされる。金堂、五重塔を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とした東院伽藍に分けられる。境内の広さは約18万7千平方メートルで西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群である。法隆寺の建築物群は法起寺と共に、1993年に「法隆寺地域の仏教建造物」としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。宗派 聖徳宗 寺格 総本山 本尊 釈迦如来 創建年 (伝)607年 開基 推古天皇・聖徳太子 境内は広く、多くの建立物と展示物があり、どれから見ようかと迷っていたと、そこへそんな我々の空気を察してか、場内を案内するボランティアのおじさんが声をかけてきてくれた結局我々はそのおじさんのお世話になることとなったそのボランティアのおじさんの話術は相当なもので、すっかり我々はおじさんの説明に夢中になってしまったおじさん曰く「いや~あんたたち若いのに偉いね~、わしゃあんたたちの年のころなんてお寺なんて全く興味がなかったよ」…自分も数ヶ月前は全くお寺なんか興味がなくて、むしろジジくせぇとバカにしていたんだったのをふと思い出したのであった…一時間半くらいかけて解説してくれたのだが、あっという間に過ぎてしまったとってもわかりやすくて楽しかった、ありがとう、おじさん!今回はレンズの扱いに慣れてなかったこともあり、写真は少なめになってしもた でもしっかり御朱印はゲットだぜ うぅ~ん、美しいそしてここから御朱印ラッシュが始まるゼ!次に向かうは、法隆寺のすぐ隣にある中宮寺 中宮寺(ちゅうぐうじ)は、奈良県生駒郡斑鳩町の法隆寺に隣接する、聖徳太子ゆかりの寺院である。宗派は聖徳宗に属す。山号を法興山と称し、本尊は如意輪観音、開基(創立者)は聖徳太子または間人皇后とされている。平安時代の『聖徳太子伝暦』は、中宮寺は聖徳太子が母・穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ、間人皇后)の宮殿を寺としたと伝え、後には間人皇后自身が発願者であるという伝承も生まれる。鎌倉時代の顕真が著した『聖徳太子伝私記』の裏書には、「葦垣宮、岡本宮、鵤宮(いかるがのみや)の3つの宮の中にあった宮なので中宮といい、それを寺にした時に中宮寺と号した」との説が記載されている。宗派 聖徳宗 本尊 (伝)如意輪観音 創建年 7世紀前半、一説に推古天皇15年(607年) 開基 (伝)聖徳太子 中宮寺弥勒菩薩(撮影禁止なのでWEBより拝借) 東洋美術における「考える像」で有名な、思惟半跏のこの像は、飛鳥時代の彫刻の最高傑作であると同時に、わが国美術史上、あるいは東洋上代芸術を語る場合にも欠かすことの出来ない地位を占める作品であります。また国際美術史学者間では、この像の顔の優しさを評して、数少い「古典的微笑(アルカイックスマイル)」の典型として高く評価され、エジプトのスフィンクス、レオナルド・ダ・ヴィンチ作のモナリザと並んで「世界の三つの微笑像」とも呼ばれております。 半跏の姿勢で左の足を垂れ、右の足を膝の上に置き、右手を曲げて、その指先きをほのかに頬に触れんばかりの優美な造形は、いかにも人間の救いをいかにせんと思惟されるにふさわしい清純な気品をたたえています。斑鳩の里に伝統千三百余年の法燈を継ぐ中宮寺の、この像は、その御本尊として永遠に私たちを見守ってくださるでしょう。 御朱印ゲットだぜ! これも美しい!法隆寺界隈で昼食を済ました我々は、新薬師寺へと向かった昨年12月に薬師寺へ行ったが、まさか「新」薬師寺なんてお寺があるなんて知らなかったなんか、「新」加勢大周みたいな、ちょっとイケてないネーミングのような気がするのは私だけだろうか……ってみなさん、「新」加勢大周って知ってます?(年がバレそう) 新薬師寺(しんやくしじ)は、奈良市高畑福井町にある華厳宗の寺院である。本尊は薬師如来、開基(創立者)は光明皇后または聖武天皇と伝える。山号は日輪山(ただし、古代の寺院には山号はなく、後世に付したものである)。奈良時代には南都十大寺の1つに数えられ、平安時代以降は規模縮小したが、国宝の本堂や奈良時代の十二神将像をはじめ、多くの文化財を伝えている。宗派 華厳宗 本尊 薬師如来像(国宝) 創建年 8世紀中期 開基 光明皇后 ここも撮影禁止なんでWEBより拝借なんかシンプルな感じのお寺でした 御朱印ゲットだぜ!そしてラストは興福寺! 藤原氏の祖である藤原鎌足(614年 - 669年)夫人の鏡大王(かがみのおおきみ)が夫の病気平癒を願い、鎌足発願の釈迦三尊像を本尊として、天智天皇8年(669年)山背国(山城国)山階(京都市山科区)に創建した山階寺(やましなでら)が当寺の起源である。壬申の乱のあった天武天皇元年(672年)、山階寺は藤原京に移り、地名(高市郡厩坂)をとって厩坂寺(うまやさかでら)と称した。和銅3年(710年)の平城遷都に際し、鎌足の子息である藤原不比等(659年-720年)は厩坂寺を平城京左京の現在地に移転し、「興福寺」と名付けた。この710年が実質的な興福寺の創建年といえる。中金堂の建築は平城遷都後まもなく開始されたものと見られる。宗派 法相宗 寺格 大本山 本尊 釈迦如来 創建年 天智天皇8年(669年) 開基 藤原不比等 いけ~、怒涛の御朱印六連発!!!! 最後の御朱印は今までにないタイプで、なかなか風流ダスちなみに朱印は興福寺内の別の二箇所で3種類ずつもらったのだが、朱印を書くおじさんに、どれを書く?と訊かれ、「全部」と答えたらえっ、全部なの!?とあきれられてしまったいいじゃん、だってめったに来ないんだからもらえるものはもらっておきたいんだもん!お隣の国宝館にも立ち寄ったいろんなものが展示してあったが、知識の乏しい私にはいまいちピンとこなかったしかし頼れるチーム朱印ドラゴン主将Kっちの解説のおかげでとても興味深く回ることができたありがとう、Kっち!!!個人的には阿修羅像がとても美しく印象に残ったので、思わずストラップを買ってしまった そして、興福寺のすぐ隣にある、Kっちお薦めのわらびもち屋に立ち寄った いや~、上品な味でおいしかった~ 最後はお約束、鹿とのお戯れ とにかく内容てんこもりの二日間だった最高に楽しかった同行してくれたみなさん、おつかれさま、そして本当にありがとう!

2011.01.30

コメント(4)

-

朱印の聖地、京都・奈良1泊旅行vol.1

今回の旅の目的は大きく分けて二つ、ひとつは建仁寺のチョーカッケー御朱印帳をゲットすることもうひとつは中宮寺のアルカイックスマイルを拝むこと今回同行してくれるメンバーは、この人なくしては始まらない、チーム朱印ドラゴン主将おなじみKっちスタンプ部(現在部員数1名、部員募集中)部長のMっち~僕のスキューバの師匠、海猿Y平くん(Mっち~のダンナさん)映画と関ジャニ大好きHらいちゃん僕にAKBのダンス指導をしてくれたSこたんの計6名ゴーイングメリー号に乗り込み朱印のグランドライン京都・奈良へ旅立った! これが俺達のゴーイングメリー号だ…まず最初に訪れたのはMっち~たっての希望(朱印と関係なし)により小倉百人一首殿堂時雨殿へここはまさに百人一首のテーマパーク! 百人一首が得意なMっち~は見事コンピューターに圧勝! 百人一首を全く知らない私でもじゅうぶん楽しめましたそして次に向かうは風神雷神図屏風でおなじみの建仁寺へ 建仁寺(けんにんじ)は、京都府京都市東山区にある臨済宗建仁寺派大本山の寺院。山号を東山(とうざん)と号する。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は源頼家、開山は栄西である。京都五山の第3位に列せられている。俵屋宗達の「風神雷神図」、海北友松(かいほうゆうしょう)の襖絵などの文化財を豊富に伝える。山内の塔頭としては、桃山時代の池泉回遊式庭園で有名であり、貴重な古籍や、漢籍・朝鮮本などの文化財も多数所蔵していることで知られる両足院などが見られる。また、豊臣秀吉を祀る高台寺や、「八坂の塔」のある法観寺は建仁寺の末寺である。宗派 臨済宗建仁寺派 寺格 大本山、京都五山三位 本尊 釈迦如来 創建年 建仁2年(1202年) 開基 源頼家、栄西(開山) 正式名 東山 建仁禅寺 本物ではない(高精細デジタル複製)が、その美しさに思わず見とれてしまった 法堂天井画「双龍図」の迫力は見る者を圧倒!!! そして念願の御朱印帳をゲット! チョーカッケ~、思わず二冊とも購入してしまった 御朱印もゲットだぜ!さすが京都、とっても素敵なお寺でした また来よっと次に向かうは日本三大稲荷のひとつ、伏見稲荷へ 伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)は京都市伏見区にある神社である。稲荷神を祀る全国約4万社の稲荷神社の総本宮とされる。稲荷山の麓に本殿があり、稲荷山全体を神域とする。主祭神 宇迦之御魂大神 社格等 式内社(名神大)・二十二社・官幣大社 創建 和銅年間(708~715年) 千本鳥居を行く 美人お二人さんのツーショット(大きく載せれないのが残念)千本鳥居を通り抜けると、命婦谷の奥社奉拝所。その奥社奉拝所の右奥に、一対の石灯篭があります。 この灯籠の前で願い事を祈念し(どちらの灯籠でもかまいません)、石灯籠の空輪(頭)を持ち上げてみてください。持ち上げた時、自分が予想していたよりも軽ければ願い事が叶うといわれ、重ければ叶わないといわれています。さっそくやってみた「世界が平和になりますように」というのが僕の願い…やっぱり超重かった 御朱印ゲットだぜ!伏見稲荷をあとにした我々はすぐ近くの東福寺へしかしすでに時刻は閉門間際の16時ちょい前御朱印をいただくべく、ダッシュ! しかしここのお寺ではその場で書いてもらえるのは午前中のみと!(たまたま今日だけ?)あらかじめ書いた紙ならあるとのことだが、書いたものを朱印帳に貼り付けるのではなくじかに朱印帳に書いてもらうのが朱龍のポリシーということで、東福寺では収穫ゼロではあったが、それ以外での収穫があまりにも大きかったのでとくには問題にならなかった夜は楽しく宴会もでき大満足の一日であった明日は奈良へ行く予定、とっても楽しみだ!

2011.01.29

コメント(4)

-

三河三十三観音霊場巡礼開始!

今まで気にもしなかったが、自宅の周りにはホントに沢山の寺院があることに気づいた生まれ育った土地のことを知るいい機会であると考え、三河三十三観音霊場の巡礼を開始した名刹も地元の名もなき寺院も真摯に拝む気持ちに変わりはないのだ!ちなみにこの参拝を終えた後はテニスに向かうのであったここのところ朱印朱印と騒いでいるが、体育会系の私の本職はテニスなのです…今回の巡礼は主に地元を回るということで、きちんと順番とおりに行こうと思います(西国三十三所巡りはとてもじゃないが順番とおりには順礼できないが)従って本日参拝するのは三河三十三観音霊場一番札所宝福寺 ここからがスタートだ! 宝福寺由来 白雲山宝福寺は、真盛法師の開基により、往古天台宗に属し、投町にあったと伝えられる。天正19年(1591)に岡崎城主田中吉政の城下整備により没却せらるに至ったが、2年後の文禄2年(1593)春、中興開基繁林玄茂和尚が、現在地に伽藍を復興し禅宗に改めた。 慶長6年(1601年.関ヶ原の戦いの翌年)徳川家康より寺領2石の寄付状を下され、八代将軍吉宗の時代享保13年(1728)竜海院19世絶方癡学和尚により伽藍を再興整備し法池開山となる。 現存の本堂は、弘化2年(1845)10世確山和尚の代に再建され、幸いにも前大戦(1945)の戦災をのがれ、その後、現13世法泉和尚により全面的な寺域諸堂の大改修を行い、その完備されてた建造物の壮大な美は市内屈指と称されています。 当寺は、三河三十三観音霊場第一番札所.三河七福神中福禄寿尊の札所を兼ね、遠近の参拝者の結縁参詣は殊に多く、広く親しまれている。ちなみに御詠歌もあります御詠歌 巡礼に いずる心は 宝福の みてらの松に かかる白雲 白雲聖観音様 ここは三河七福神中福禄寿尊の札所を兼ねている三河七福神巡り… またいつかこれも制覇しよっと調べれば調べるほど、どんどんいろいろな霊場巡りが出てくるまさに終わりなき旅、ライフワークにはもってこいだと思うちなみに御朱印には「福禄寿」と書かれている 御朱印ゲットだぜ!本堂左には無数の無縁仏が ちなみに今回よりレンズを写真部のスーパーエースGっちのアドバイスにより新調!!!!!!そのNEW WEPONとは…シグマ17-50mm F2.8 EX DC OS HSM !大口径で明るく、手振れ補正装備!(キャノン製は高くて買えず)一眼レフの真骨頂は明るいレンズであるとういことを実感!これを一度味わってしまうともう絶対コンデジには戻れません!しかし今の自分にはその性能をまったく使いこなせていない(トホホ…)朱印もカメラもまだまだこれから、ゆっくり楽しんで行きます!

2011.01.22

コメント(4)

-

こんなご近所に日本三大東照宮の一つが!!!

今日は当直明け、ほとんど寝れてない…しかし睡眠時間を削ってでも朱印をゲットする、それが朱龍!他のチーム朱印ドラゴンのメンバーたちも現在東京方面で活動中…ならばなおさら負けてはおれん!というわけでこれまた家から車で5分の滝山東照宮へしかし驚くことなかれ、この滝山東照宮は日光、久能山と並ぶ日本三大東照宮の一つとされることがあるのだ!(昨日ネットで知った)小さいころなんどかここで遊んだことはあったが、まさかそんな由緒のある所だったとは!まさに灯台もと暗しとはこのこと 滝山寺三門は滝山寺へ向かう途中の道の脇に建っています。「滝山寺縁起」によると、文永四年(1267年)の建立で、市内最古の建造物。また仁王像は運慶の作と伝えらています。 石段の数は今までに比べればたいしたことはなしまずは滝山寺へ参拝(滝山東照宮は同じ敷地内にあるのだ) 『滝山寺縁起』(現存するものは近世の写本)によれば、 奈良時代、 天武天皇の命で役行者(えんのぎょうじゃ)が薬師如来像を祀る吉祥寺として創建したとされ、 保安年間(1120年 - 1123年) 天台宗の仏泉上人永救が再興したという。平安時代末期から鎌倉時代初期の住職であった寛伝(1142年-1205年)が源頼朝の従兄弟であったため、鎌倉幕府の庇護を受けた。南北朝時代には 足利尊氏の庇護を受け、近世初期には 徳川家康の庇護を受けた。そしてお隣の滝山東照宮へ 江戸時代に滝山寺の境内に創建されたため、滝山寺に隣接している。社殿は、東照宮風の絢爛豪華な漆塗りおよび極彩色が施され、かえる股、手狭など江戸時代初期の特徴がみられます。 極彩色金鍍飾金具の社殿は豪華を極めています。 滝山東照宮は久能山・日光と並ぶ日本三大東照宮の一つとされています。滝山寺につたえる由緒書によれば、徳川三代将軍家光が、酒井忠勝、松平右衛門大丈および瀧山寺の青竜亮盛の三人を召して、「三河の国は徳川家の本国、岡崎城は家康誕生の地で、また、在世の本城であるから、岡崎付近に権現様を勧請したい。」「幸いにも、滝山寺は古跡で岡崎の要所の地にも当たり、家康が岡崎在城の節、信仰も厚かった霊地であるから、この地に東照宮を勧請するように・・・」と命じて正保3年(1646年)9月17日に神社が創建されました。江戸時代全期を通じて、日光東照宮、久能山東照宮とともに三宮の一つとして崇敬され、権勢を誇っていました。そして… 御朱印ゲットだぜ! しかし、ここでトラブルが!この日は雪が降り非常に寒かったため、社務所のおじさんが寒いから中へどうぞと招き入れてくれたのだが、「この朱印帳は三十三間堂で買ったんですか、いいところだったでしょう」だとか鬼祭り(祖父面、祖母面、孫面の3体の鬼と松明を持った男たちが本堂を駆け回って豊作を祈る。愛知県指定無形文化財)の話題で盛り上がってしまったのだったそして、「あっ、ゴメン!朱印横向きで押しちゃった!」と!!!でもこんなパプニングもありかと心の広い私は書き直しの申し出を断るのであったそして最後は滝山寺宝物殿!へ 無人で鍵がかけられていた… 御用の方はブザーでお知らせくださいと しばらくするとおじさんがやってきて鍵をあけてくれたひとりぼっちでなんともさびしかったが、確かに中にあったものはお宝っぽかったちなみに撮影禁止のため写真で紹介できないのが残念です…せめて文字で何があったか説明すると寺に伝わる観音菩薩及び両脇侍像は、頼朝の三回忌にあたる正治3年(1201年)、寛伝が頼朝追善のため仏師運慶・湛慶父子に作らせたものといい、様式的にも運慶一派の作と考えられている。木造観音菩薩立像及び梵天・帝釈天立像 - 収蔵庫に安置。これらの像は、寺の縁起によれば、鎌倉時代の僧・寛伝が、母方の従弟にあたる源頼朝の追善のため、仏師運慶・湛慶父子に作らせ、頼朝の三回忌にあたる正治3年(1201年)に完成、像内に頼朝の鬚(あごひげ)と歯を納入したという。(ホンマでっか!?)X線撮影の結果、観音像の像内、口の辺に人間の歯らしきものが固定されているのが確認されている。この三尊像は、近世の彩色で覆われているが作風等から伝承どおり運慶一派の作と認められている。そして… ここでも御朱印ゲットだぜ!ここでぜんぜん関係ないんだけど、東京方面で活動していたMみんがひと足早く櫻木神社の御朱印帳を持って参上!(うまく色合いが出ん、ホントはもっときれい) かっちょよすぎるゼ~っ!!!なんと七つも朱印をゲットしてきたとさすがチーム朱印ドラゴンのメンバー、個々のスキルアップに余念がないゼ!!!

2011.01.16

コメント(0)

-

嗚呼荘厳なる諏訪大社

今日はいよいよ諏訪大社へしかし、はやる気持ちを抑えてその前に諏訪分社である貧乏神神社へ参拝今回は内容盛りだくさんの特大号だ! 参拝方法はちと特殊 これが御神体 なかなかユニーク… そして… 御朱印ゲットだぜ!???貧乏神神社を後にしたわれわれ一行はいよいよ諏訪大社上社本宮へ向かうそして到着!いやはや、なんともいえぬ荘厳さが!!! 御柱! 興奮しすぎて写真撮りまくってしもうた いやはや、なんとも神秘的… 諏訪大社(すわたいしゃ)は、長野県の諏訪湖の周辺に4箇所の境内地をもつ神社です。信濃國一之宮。神位は正一位。全国各地にある諏訪神社総本社であり、その起源は定かではなく、国内にある最も古い神社の一つとされている。諏訪大社の歴史は大変古く古事記の中では出雲を舞台に国譲りに反対して諏訪までやってきて、そこに国を築いたとあり、また日本書紀には持統天皇が勅使を派遣したと書かれています。 諏訪大社の特徴は、諏訪大社には本殿と呼ばれる建物がありません。代りに秋宮は一位の木を春宮は杉の木を御神木とし、上社は御山を御神体として拝しております。 古代の神社には社殿がなかったとも言われています。つまり、諏訪大社はその古くからの姿を残しております。諏訪明神は古くは風・水の守護神で五穀豊穣を祈る神。また武勇の神として広く信迎され、現在は生命の根源・生活の源を守る神として御神徳は広大無辺で、多くの方が参拝に訪れます。 ちょうどどこぞの高校球児たちが必勝祈願をしていた さすがになんか御利益ありそうしかし当のツリイコーネ氏は厄払い5000円ときいてやっぱりやめたと言い出す始末どこへ行っても世の中お金ですね…しかし御朱印はお金以上にあの世に旅立つときに役に立つのだ! そして御朱印ゲットだぜ!ちなみにちょっと高めの500円 格式が高い証拠ですかね…しかし本当に一歩足を踏み入れると別世界というか、言葉では表せない何かを感じた…いつかまたチーム朱印ドラゴンのメンバーでゆっくり来たいと思ったのであった諏訪大社参拝を終えた我々は完全にクールダウン状態どっか適当なところはないかということで、諏訪湖間欠泉センターへここはパワースポットではなく、私にとってはメモリアルスポットであった 昔来た時(14年前)は湯柱がこの建物よりも高く豪快に噴出していたのだが、今はせいぜい5mくらいしか出なくなってしまったとのこと…あのころの僕たちはそんな豪快な間欠泉を歓喜しながら見とれていたけど、その消えゆく湯気と一緒に何か大切なものを失いはじめていたことに気付かなかった…(秋元康の詞のような感じにしてみました、わかるかな?)いろんな意味でちょっとせつなさを感じてしまったのであった…間欠泉はしょっぽかったが、なんと驚くことに湖が凍っていた!子供たちはその氷で遊んだり、ちょっとした足湯もあって思ったより楽しんでいた様子 プチ流氷!? 今日は天気にも恵まれ、内容の濃い1日だった写真もいっぱいのっけてしまった…ツリイコーネ家のみなさん、おつかれさまでしたまた遊びましょう!

2011.01.10

コメント(24)

-

私を朱印に連れてって

やっほ~、スキーが大好きなやっくんは悪友ツリイコーネ一家と共に長野県蓼科にあるピラタス蓼科スキー場へ!ここのスキー場のウリはなんといっても100人乗りのロープウェイ 標高2237mの頂上はこんな感じ あいにく晴天とはいかなかったものの雪質は最高! あんなに暴れまわっていたツリイコーネ氏も今や2児のパパサングラスでそのイケメンぶりがよくわからないのが残念 午後からは晴れ間も見えて1日スキーを堪能、いや~スキーってホント楽しい…とここで終わってしまっては単なる日記どんな場所に行っても朱印を求める、それが「朱龍」…もちろん今回も朱印を求め、蓼科山聖光寺へ 雪のお寺もなかなかいいもんです なんとこのお寺、要約するとあのトヨタ自動車が交通安全の祈願のために昭和45年に創建したという比較的どころかかなり新しい一風かわったお寺なのだ 御朱印ゲットだぜ!しかし文言も一風かわっているようか気が…しかし、蓼科の自然に囲まれたとても雰囲気のいいお寺でした 明日はツリイコーネ氏の厄払を行うために、なんとあの魅惑の諏訪大社へ!ワクワクして今晩は眠れそうにないっ!

2011.01.09

コメント(2)

-

病名が判明!

昨日初詣に行ったばかりなのに、なぜかお寺に行きたくていてもたってもいられない!さすがにどう考えても頭がどうかしてしまったのではないかと不安になり、救急外来を受診神経内科の高御堂先生に診察していただいたさすが名医、すぐに診断がつきました病名「朱印ウイルス脳症」残念ながら現在の医学では完治はむずかしく、病気とつきあっていくしかないただし、朱印を集めることによりその進行を遅らせることができるとのことてなわけで今日もお寺に出撃!家から車で5分の真福寺へ 参道の入り口には立派な仁王門が そして今回もけっこう長い石段が続くでも静寂の中マイナスイオンを全身に浴び、霊場っぽくてきらいじゃないです コケもいい感じに生えていて、う~ん、落ち着くダス 到着、参拝、そして… 御朱印、ゲットだぜ! 境内にはここに住み込んでいるであろうニャンコが参拝客のみんなからナデナデされていた かわいいね~ 起 源推古天皇二年(西暦594年)物部の守屋の次男真福が山の頂きより霊光かがやき端雲たなびくをみて不思議に思い訪れたところ、滾々と湧き出る泉を発見した。しばしたたずんでおられた真福は日頃信仰しておられた薬師如来が水中より顕れ出られ、(是好良薬今留在此)と誦して再び泉の中に姿を消された。これを目の当たりにして非常に感激し末代まで伝えようとして本堂を建立したのが真福寺の始まりである。鎌倉時代には最も栄え、36坊の末寺を有した。現在は、身体健康と目のお薬師様として愛知県下はもとより全国より多くの信仰を集めています。■名 称 霊鷲山降劒院真福寺■建 立 聖徳太子建立 三河国最古寺院本堂の中心に八角の御堂があり、 その中の井戸の水が本尊である。 水の体の薬師、水体薬師といい、 この水が目と身体に大変良いということから 1400年以来、水の信仰がつづいている。 あまりに身近すぎて気にもしていなかったのだが、けっこう由緒あるお寺だったのね…

2011.01.02

コメント(0)

-

〇年ぶりの初詣

みなさま、明けましておめでとうございます正月といえば初詣、日本人なら常識ですねやっくん 「よし、みんなで初詣行くぞ」嫁 「別の人間に乗り移られたか、戻ってこーい」と猪木ばりに頬を張られた…なにせ今まで嫁に初詣は?と訊かれ「めんどくせー、そんなもん行くかよ」と答え続けまともに行ったことがなかったので無理もないか…てなわけで初詣に出撃目指すは三河国一宮砥鹿神社(とが神社と読みます)たいした渋滞もなく到着、しかし参道のにぎやかなこと まずはすぐ隣にあるえびす様に参拝 そして本殿を参拝しようとしたところ… なんと、ハンパない長蛇の列!神社の敷地外をぐるっと囲むほどの長さ!いったいどこからそんなに集まってきたのかとただただ驚くばかりであったそしてこれを忘れてはいけません 御朱印ゲットだぜ!シンプルだが、なかなかいい感じそして帰り際、神社とはあまりに不釣合いなトルコ人を発見 「ケバブ」なる食べ物を売っていた(ちなみにケバブを知らないのは自分だけだった) 自分はとくにおいしいとは思わなかったが 砥鹿神社 主祭神 大己貴命 社格等 式内小社、三河国一宮、国幣小社 創建 伝・大宝年間 豊川市一宮町(旧宝飯郡一宮町)に里宮、豊川市・岡崎市・新城市の境にある本宮山(海抜789m)の山頂に奥宮(豊川市上長山町、かつての宝飯郡一宮町の北端)がある。延喜式神名帳において小社、三河国の一宮であった。明治以降の旧社格は国幣小社。現在は神社本庁が包括する別表神社。古代は奥宮のみ存在したが、文武天皇の時代(大宝年間)に里宮を建立したと伝えられている。奥宮は季節がよくなってからロードスターをオープンにしてドライブがてら行ってきます

2011.01.01

コメント(2)

-

お気に入りの御朱印帳を求めて

先日、僕の朱印の師匠であるKっちにミクシーに紹介してもらいましたそこに存在するのは、神社やお寺の御朱印集めが趣味な人のためのコミュニティ…あまりにもディープすぎる…しかしその扉を開けてみるや、もう止まらない携帯の電源がなくなるまで見続けてしまう始末…そして最も気になったのが、みなさんの御朱印帳を見せてくださいというスレッドそこで初めて気付いたのであった世の中にはこんなにもたくさんの、そしてカッコイイ御朱印帳があったのかということをそして見つけてしまった、超カッコイイ御朱印帳を!それは生田神社(神戸市)のものであったう~ん、欲しい… 今の自分にこの衝動を抑えきることは不可能であったというわけで、神戸へGO!!! しかし、当日の神戸はまさかの小雪まじり、超寒い~神戸まではほぼ3時間で到着、ぜんぜん余裕ッスそれはまさに好きな女の子に会いに行くようなウキウキ感、全く遠いとは感じません(昔他県の女性に惚れてしまい片道3時間弱かけて会いに行ったこともありました)そして到着、生田神社 主祭神 稚日女尊 社格 式内社(名神大)・官幣中社・別表神社創建 神功皇后元年(201年) ちなみに、みなさんご存知かと思われますが、藤原さんと陣内さんがここで挙式をあげましたそして… 念願の御朱印帳ゲット!さらに… 御朱印ゲットだぜ!「縁結び」がむなしく感じるのはやはりあの方々のせいであろう 弁天社をはじめ、たくさんの社が敷地内にありました 生田の森の御神木そして後日さっそくこの御朱印帳を他のチーム朱印ドラゴンのメンバーに自慢してやったのであった全くの余談だが、ちょうどこの日は12月25日のクリスマス(ちなみに長命寺に行ったのは23日)クリスマスの神戸といえば…大学1年のちょうどこの日、男4人でなぜか神戸の夜景を見に来たことがフラッシュバックしてきたメチャメチャきれいな夜景…そしてメチャメチャ場違いで恥ずかしかった…(自分たち以外はすべてカップル)そして4人中ただ1人彼女がいたツリイコーネの野郎が電話で彼女と乳繰り合っていやがったこと…(ヒモジさが増幅された、この時ほど心から彼女が欲しいと思ったことはない!)時の過ぎるのは早いものですね…

2010.12.30

コメント(2)

-

新たなるチームの誕生!

今回はいよいよ霊場巡りのメジャーリーグというべき西国三十三所巡りの記念すべき第一歩を踏み出すべく長命寺、観音正寺へ出撃!そしてなんと今回は新たなメンバーが同行することに!そのメンバーとは…僕を朱印の道に導いてくれた師匠、そしてその豊富な知識と美しい容姿はまさに医龍に登場する加藤晶(稲森いずみ)そのもの! 職場一の美人と名高いKっちそしてもう一人は電光石火の如く錠剤を粉砕し、決して検薬する者を待たすことのない様はまさに器械出しのスペシャリスト里原ミキ(水川あさみ)! 職場一の穏やかな心の持ち主である(性格判定テストでも実証済み)、生ける仏さまことMみん最後に、やる気はあるが知識と腕は全くない伊集院(小池徹平)ことやっくん…(私のことね)今、ここに最高のチームが集結した…これが “朱龍 TEAM RED SEAL DRAGON”!伝説の人気ブログ“魚龍~Team Fishing Dragon”に対抗すべくはやくも2回目にしてのメインタイトル変更…いっきに知能指数が低下したって?気のせいですよ!さて、われわれチーム朱印ドラゴンが最初に訪れたのは第三十一番札所長命寺しかし、山頂への自動車道が工事中とのことで石段参道を登るハメに… 申し訳ございません、当店は顔出しNGなもので…なんと石段の数808段!!!はっきり言ってメッチャ疲れた! そしてやっと到着 創建年 (伝) 推古天皇27年(619年) 開基:聖徳太子 宗派:天台宗 本尊:千手十一面聖観世音菩薩三尊一体 琵琶湖が一望でき眺めは最高! 西国三十三所巡り専用の朱印帳を購入!そして… 御朱印ゲットだぜ!(サトシ風)ちなみに石段は登るよりも下るほうが大変だった…少し遅めの昼食をとり、第三十二番札所観音正寺へ到着 しかし、ここでも待ち受けていたのはまさかの石段2連チャン! 正直、かなりキツかった…やっと到着 創建年 伝・推古天皇13年(605年) 開基 伝・聖徳太子 宗派 天台宗 本尊 千手観音 1400年前に聖徳太子により開創された由緒ある寺だそうですそして… 御朱印ゲットだぜ! うぅ~ん、達筆!かっけ~これから残り三十一か所、ゆっくり巡礼しようと思ってます同行してくれたみなさん、お疲れさまでした!

2010.12.26

コメント(8)

-

ついに始まりました、朱印集め 巡礼の旅!

記念すべき第1回目は…やはり医療に従事する者としては、ココしかないでしょうそう、薬剤師のためのお寺、薬師寺!?(字が似てるだけやん)いえ、薬師如来といえば私たちの身と心の病気を救ってくださるありがたい仏さまであるわけで、あながち無関係とは言えないでしょうさっそく、相棒のデロリアンを駆っていざ出撃! 奈良まで2時間とちょっとで到着、余裕の日帰り圏内 大本山、なんかいい響きダス…本堂へ向かう途中こんな看板が これは行かねばということで とりあえず参拝、そして… 朱印GET!!!そして見えてきました、薬師寺 今まで、ろくに手など清めたことなどなかったが、初めて作法どおりやってみた… そしていよいよ本堂へ向かう 西塔 そして国宝 東塔 薬師三尊像が鎮座する金堂 薬師如来様! そして… 朱印GET!!! うぅ~ん、かっけ~これを皮切りに、西国三十三所(霊場巡りのメジャーリーグ)、東海四十九薬師霊場(マイナーリーグ)、三河新四国八十八ヶ所(独立リーグ)を巡る遥かなる旅が始まるのであったいざ、朱印の偉大なる航路(グランドライン)へ!!!

2010.12.13

コメント(4)

全48件 (48件中 1-48件目)

1

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 見栄体裁病に感染するな!!

- (2025-11-21 07:24:51)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- Lindt 50%OFF★OUTLET SALEでお買得♪

- (2025-11-21 14:38:36)

-