2019年08月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

『だいすき!!』そして、『ひまわり!!』

夏休みの間、うちの職場ではおすすめの本を持ち寄って好きな本を借りる、という取組がありまして・・・。そこで大人気なのが、『だいすき!!』そして、『ひまわり!!』です。マンガの単行本で、『だいすき!!』は全17巻、『ひまわり!!』は全11巻。2019年の今からだと、『だいすき!!』のほうは少々古い本になるため、書店での流通は終わっています。古本で買うか、誰かに見せてもらうしか、読む方法がないかもしれません。(『だいすき!!』は2005年に連載開始。 シリーズ最終巻の『ひまわり!!』第11巻が出たのは、2016年です。)作者の愛本みずほさんはベテランの漫画家さんで、男女関係なく読みやすく引き込まれるマンガとなっています。特に、笑えるところと、シリアスなところのバランスが、絶妙です。『だいすき!! ゆずの子育て日記』(愛本みずほ、講談社、絶版)『だいすき!!』は知的障害のお母さんが赤ちゃんを産んで育てるお話。全日本手をつなぐ育成会などに取材して描かれています。丁寧に取材されていることが伝わってきます。『ひまわり!!』は『だいすき!!』の続編。本日、昨日からお借りしていた『ひまわり!!』全11巻を読み終わりました。『ひまわり!! それからのだいすき!! 』11(愛本みずほ、講談社BE-LOVE KC)感涙。本当にいい作品です。『だいすき!!』で一番泣いたのは、第7巻だったと思いますが、『ひまわり!!』は3巻と最終巻で一番泣きました。『だいすき!!』の7巻には、知的障害のある姉が、弟の結婚式でスピーチをする場面があります。そこまでの紆余曲折を経て、結婚相手にも、相手のお父さんにも理解され、よく知らない周りの人からの心ない非難から、守ってくれるようになっていました。そして、当日、心のこもった、最高のスピーチが。ここは、泣かずにはおれませんでした。障害をどう説明するか、小学校での障害理解教育がテーマなのは、『だいすき!!』第11巻。理解教育のシーンでは寸劇や疑似体験を通して子どもたちに楽しくわかりやすく訴えていました。『だいすき!!』はテレビドラマになったらしいのですが、僕は知りませんでした。今は、隠れた名作扱い?なかなか、一般には知られていないような気がするのですが、ぜひ多くの方に読んでもらいたい作品です。シリーズの最終巻、『ひまわり!!』の第11巻では、次のような言葉がかなり印象的でした。========================「『あたしの親 知的障害なんだ~』 って、 フツーに話せる 世の中になれば いいのにね。」(p125より)================================================「あたしね お母さんみたいな お母さんになるよ」(p169より)========================p169のこのセリフ、実は『だいすき!!』第9巻にも出てきていて、とても印象的だったセリフです。家族の愛がいっぱいつまったこの作品。この作品を読むと、「家族っていいな」「人間っていいな」って、改めて思います。また、このシリーズ全編にわたって関わってくるのが「支援」という言葉。「支援」に関わるお仕事をされている方、気になっている方は、必読ですよ!

2019.08.31

コメント(0)

-

子どもの学習意欲を高める授業の工夫

今回は、かたいタイトルです。中身も、かたいです。(^^;)ちょっと、そういうテーマで文章を書く機会がありまして。。。教員免許更新講習で、PISAとかの国際調査の結果を改めて見たんですが、日本の子どもたちって、優秀なんですよね。ただ、学習はできても、意欲が低い。それだと、学習を生活に結びつけていくことも、主体的に学びを生かして人生を歩んでいくことも、しにくいですね・・・。そういうわけで、今回は、「子どもの学習意欲を高める授業の工夫」についてです。子どもたちが「やらされている」、「教え込まれている」といった感覚を持つことがないよう、子どもたちが主体的に学ぶように授業をデザインしなければなりません。最近読んだ岩瀬直樹さんの本の中の言葉で言うと、子どもたちが、「学びのコントローラーを自分で持つ」ということ。(学びのコントローラーについては、岩瀬さんのブログにも記載があります。 ▼学びのコントローラー(ブログ「いわせんの仕事部屋」2017/12/2の記事))僕の場合は、現在は通級指導を担当しているので、自立活動の指導において、個別の指導計画に基づきつつも、そのときの子ども本人の意思反映や選択、決定を重視しています。たとえば、授業の最初に僕から本時の授業の流れをホワイトボード上で毎回可視化するのですが、その際に子どもが変更を要望してくることがあります。単に苦手なことを回避しようとするのではなく、自分の学びを自分でデザインしようとしているものであれば、基本的にはそれを尊重していますし、むしろ学びを自分のこととして主体的に関わっていこうとする態度は理想的であると思っています。子ども本人の意思がはっきりと見られない場合であっても、アセスメントに基づいて子どもの学習意欲を喚起するような仕掛けを学習内容の中に入れ込むのは、日常茶飯事。たとえばタブレットPCなどのICTの活用は、子どもの学習意欲を喚起する上で非常に有効であることが多いです。また、的当てをおこなって、当たったところに書いてある数字を足していくなど、ゲーム的なものを取り入れることも多いです。通級指導の場合は別室での指導になりますが、通常学級における普段の集団授業であっても、もちろん子どもたちの学習意欲を高めるための授業デザインは重要です。集団の場合は、子どもたち同士が互いによい刺激を与え合ったり、好ましい関わり合いをおこなったりすることが、意欲を高めるうえで大いに機能します。たとえば、体育の技を自分がみんなの前で披露することで、もっとやりたいという気持ちになったり、上手に演技する他の児童に憧れを持って、「同じようになりたい」、「同じようにやってみたい」と思ったりします。体育ではなく、国語や算数といった教科学習でも同じです。このようなことを考慮して、集団授業が「教師対子どもたち」といった構造になるのではなく、協同的にみんなで学ぶように班ごとに机をくっつけたり、仲間同士集まったりする時間を授業の中で確保するなど、授業デザインにおける工夫が求められると思っています。勤務先の市では、来週から2学期がスタートします。子どもたちの学習意欲を第一に、子どもと一緒に、がんばっていきたいと思います。

2019.08.30

コメント(0)

-

「怒り」や「病気」との向き合い方 ~『悪魔とのおしゃべり』より

『悪魔とのおしゃべり』という本があります。かなり非常識なことが書いてあります。だからこそ、面白いです。初めて読んだときは、驚愕しました。分厚い本ですが、一気に読めます。今日は、その本の中から2つのテーマで引用したいと思います。1つめは、「人間が怒る、たった1つの理由」。2つめは、「病気をやめる」。どうです?中身が、気になってきたでしょう?あなたは、「人間が怒る、たった1つの理由」、なんだと思いますか?「病気をやめる」って、どういうことだと思いますか?『悪魔とのおしゃべり 正しさなんて、ただの多数決』(さとうみつろう、サンマーク出版、2017、1700円)『悪魔とのおしゃべり』【電子書籍版】[ さとうみつろう ]=============================『悪魔とのおしゃべり』 □ 1つめのテーマ 「人間が怒る、たった1つの理由」について・全ての「怒り」は、相手に期待しているから発生する(p56より)・怒りは全部、俺のせい! 自分で勝手に期待し それに応えなかった相手へ 自分が勝手に怒り始める。(p57より)・世界に、期待しすぎているからだ。(p59より)「怒り」については、心理学ではいろいろな解釈がされています。 アドラー心理学だと、「怒りは出し入れできる道具である」と語られ、 人が主体的に選べるものだと説かれています。 怒りに対して、そんなふうにちょっと距離をとってみると、 冷静に自分の感情や、人の感情と向き合えます。 怒りは、不幸感と結びつきやすく、 できれば抱かずに済ませたい感情だと思えます。 実際、立派な人というのは、そう簡単に怒ったりしないようです。 まあ、人間ですから、怒りたくなる時というのは、当然、あります。 ただ、怒ってしまった後、 「ああ、あんなに怒ったのも、相手に期待していたからこそなんだなあ」と リフレーミングすることができれば、 その後にポジティブにつながると思います。 『悪魔とのおしゃべり』は、この「リフレーミング」が実にうまい、と感心します。□ 2つめのテーマ 「病気をやめる」について・右ひざを骨折した人が、ある日「右ひざが痛い」と思うのをやめて、 「私は、左ひざが健康です」 と意識を「ない」から「ある」へ変えただけで劇的に回復した(p348より)・意識をシフトするだけで、病気は「やめられる」・病気は「やめる」ものなのだ。・不幸も「やめられる」。幸せも、勘違いだからだ。(p349より)僕自身が、病気のことをずっと気にしていたりするので、 この話は、特に印象に残っています。 この本を読んだのは今から2年前ですが、 今でもこの考え方は「知れて、よかった!」と思っています。 たとえ病気の床について、立って歩くことができなくなっても、 病気に意識を向けるのではなく、 健康な部分に意識を向けたい、と思いました。 意識を、「ない」から「ある」に変える。 これも、リフレーミングですが、物事の別の側面を見ていますよね。 要は、習慣として、どっちの向きから考えて生きていきますか?ということ。 「ない」と思えば、不満が出る。 「ある」と思えば、感謝がわく。 人間ですから、「痛い」「イヤだ」は当然思ってしまうことはありますが、 それが習慣になってしまうと、抜け出せなくなってしまいます。 意識をシフトする。 有名な『7つの習慣』の中でも、「パラダイムシフト」というのは、重要な習慣であると説かれています。 以下のサイトでは、「パラダイムシフトとは、パラダイム(思い込み)をシフト(転換)することです。」と紹介されていました。 ▼【7つの習慣】パラダイムシフトとは?使い方や具体例を紹介! (ブログ「ほっこり営業LABO」内)=============================本書の中のテーマは多岐にわたっていますが、その中から今回は2つにしぼってお伝えしました。興味を持った人は、ぜひ手に取って読んでみてくださいね。本を読むのはメンドクサイとか、本を読むのが苦手という人は、オーディオブックも出ています。PCやスマホで再生できます。役者さんの臨場感あるしゃべりで、また一段と楽しめますよ。▼audiobook.jp『悪魔とのおしゃべり』(7分以上試聴できます。)▼「悪魔とのおしゃべり」がオーディオブックで登場!音で聞いても衝撃的。 (ブログ「あまかずさん@がんまらない」内)それでは、また!

2019.08.26

コメント(0)

-

すごいぞ!「UDブラウザ」(iPhone、iPad用)

大阪で「UDブラウザ」の研修講座を受講しました。慶應義塾大学経済学部の中野泰志先生が、文部科学省の研究助成を受けて、研究・開発されているそうです。▼教科書・教材閲覧アプリ「UDブラウザ」のホームページ▼iOSアプリ「UDブラウザ」のダウンロード最近は特に頻繁にアップデートが繰り返されていたようで・・・いつのまにか、気がついてみたら、バージョン2.97。(2019/08/23現在)「UDブラウザ」は、たとえば学校の教科書が弱視等で読みにくい児童・生徒に対して使用すると、でっかくて重たい拡大教科書を持ち歩かなくてもよい、というスグレモノ。画面表示は、PDFモードとリフローモードの2種類が使用できます。PDFモードでは、該当ページそのままを表示させて任意に拡大することができたり、ページにしおりをはさむことができたり、任意に書き込みをすることができたり、ラインマーカーを引くことができたりします。リフローモードでは、テキストだけの表示になり、文字を読むだけならこちらのほうが断然読みやすいです。横書きを縦書きに変えることもできます。音声読み上げ機能もついています。なかなかすごい機能の目白押しで、びっくりしました!教科書のデジタルデータは、許可を得なければ取得できません。ただ、Wordなどで作る自作教材をPDF化する分には、タダで使えます。講座の最後に質疑応答があり、「デイジー教科書とのちがい」が話題になりました。「デイジー」は、目次のリンクに戻らないと、別単元など、違うところに飛ぶことができません。「UDブラウザ」は、教科書の最初から最後まで、ページめくりでどんどん進められるのが特長です。教科書のページそのままをPDF表示させることができるので、教科書実物との差が少ないです。デイジーのようなテキストリフロー画面と、教科書のページ画面と、2種類を備えているというのは、かなりいいな、と思いました。「UD」ブラウザについてのレビューを調べてみると、ネット上では、次のサイト様が詳しく解説しておられました。▼UDブラウザのご紹介(「学校でのICT」内 2018/6)(「学校でのICT」内 2018/6)PDFモードとリフローモードについて、詳しく知ることができます。

2019.08.25

コメント(0)

-

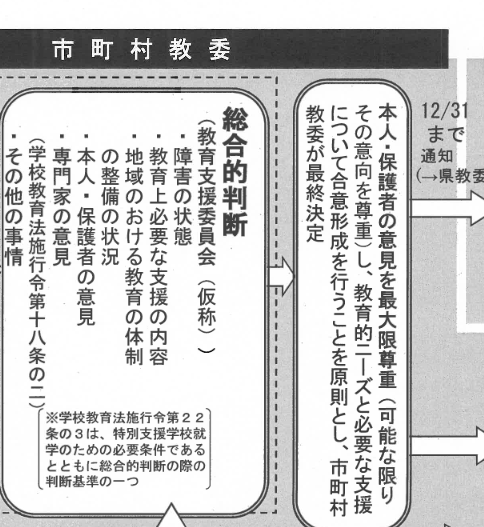

特別支援学級や通級に入るために、診断書は必要???

特別支援学級や通級という制度を利用するためには、現状では「教育支援委員会」というところで話し合いがなされた上で、決定されることになっています。実は希望者がどんどん増えているという背景もあり、その条件が厳しくなっているような気がしています。条件として課せられるものの代表が、「診断書の提出」でしょうか。はたして、特別支援学級や通級に入るために、診断書は本当に必要なのでしょうか?実は、昨日丹波篠山市で大阪医科大学LDセンターの竹田契一先生の講演会がありました。竹田先生によると、「診断書はいらない。文科省は言っていない。」とのことでした。断言されたので、僕としては、かなり驚きました。「診断書をとるために今はどこも予約がいっぱいで何ヶ月も待たないといけない」ということでした。教育支援委員会に諮るには、期日までに用意しないといけない、ということになるので、それまでに間に合わないというケースが多発しているのは、確かに気になっていました。ただし、「専門家の所見は、あった方がいい」とのことでした。竹田先生からは、無料で発達相談をされているNHK厚生文化事業団の紹介もありました。診断は医師でなければできませんが、「専門家」ということになると、かなり多くの専門家が対応できることになります。(NHK厚生文化事業団の相談事業は、後で調べると、それを紹介しているブログが見つかりました。 ▼「NHK 発達相談会のおしらせ」(ブログ「空色の国」内)保護者に対して専門機関をおすすめすることはわりとあるのですが、そのときに、「診断書をとってください」という具体的な言い方は避けた方がいい、と思いました。「教育支援委員会」は、各学校や、各自治体に設置されています。実は、自治体によっては、診断書を必須にしているところがあります。この件は非常に気になったので、家に帰ってから調べてみました。 たしかに、国が出しているものには一言も「診断書」が必要という言葉はありませんでした。「専門家の意見を含め、総合的に判断」となっています。特に、診断の中でも「学習障害」については診断できる医師が少ないように思います。学習障害を扱ったマンガ『ぼくの素晴らしい人生』第4巻では、診断書を求めて主人公が非常に苦労する様子が描かれています。同書p26では、せっかく病院に行ったのに、医師から「診断書は出せないです。」と言われてしまうシーンが描かれています。(主人公はもう大人になっているので、大人の学習障害の診断はさらに得られにくいということは、あります。)『ぼくの素晴らしい人生』第4巻(愛本みずほ、講談社、2018)ネットで見られる公文書の中では、総務省のサイトの中に次のようなものがありました。========================諮問庁:文部科学大臣諮問日:平成29年6月2日答申日:平成29年11月27日事件名:学習障害児の医師の診断書及び意見書の不開示決定(不存在)に関する件学習障害の医学診断基準が記載されている文書の不開示決定(不存在)に関する件内容の一部抜粋: 学習障害という用語が法令上規定されてからも,そこには医学的診断基準はおろか学習障害の定義も規定されておらず,このため,当然に ,法令関係の文書では,審査請求人が開示を求める「学習障害の医学診断基準が記載されている文書」は作成されていない。また, 法令以外の文書では,学習障害という用語が法令上規定される以前に学習障害の定義を記載した文書は存在するものの,そこに医学的診断基準は記載されていない。▼http://www.soumu.go.jp/main_content/000518777.pdf========================上の文字がおっきくなっちゃったのは、PDFからコピーしたら勝手にそうなったためで、他意はありません。直らなかったからです。(^^;)「学習障害」(限局性学習症)の診断基準は、DSM5などのアメリカのものなどがあるにはあるのですが、上の答申は、日本ではそれを診断できる医師が足りていない状況を端的に表している気がします。発達障害支援のサイト「りたりこ発達支援ナビ」には、次のような記述がありました。 「地域によっては、通級指導教室や特別支援学級などへの入級にあたって診断書を求められることがあります。幼稚園などの場合でも、園への助成金などの支給のために、診断書の提出を求められることがあります。これも文部科学省などが通達している特別支援教育の方向性からすると、本来あってはならないことだと思うのですが、残念ながらそのようなルールが設定されている地域もあるようです。」(▼発達障害、医師の「診断書」はどんなとき必要?(「りたりこ発達ナビ」内))特別支援教育の条件整備は自治体によって差があったり、教員の意識についても地域や学校で差があったりするようです。すべての必要な子どもたちが、多様な学びの選択肢を利用できるようになると良いのですが。

2019.08.23

コメント(0)

-

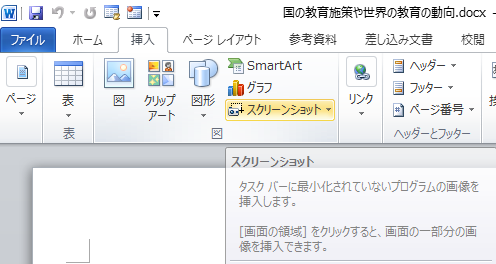

WordやExcelには、専用のスクリーンショット挿入機能がある。

PCのキーボードには、「PrintScreen」と書かれたキーがある。言わずと知れた、スクリーンキャプチャ、スクリーンショットを撮るキーである!日本語で言うと、「画面取り込み」である!!画面上に表示された情報を、画像として保存するのである!!!これが、便利なのである!!!!・・・力が入りすぎてきたので、いつもの文体に戻します。(^^)いま僕はeラーニングを使って、自宅PCで教員免許更新講習を受講しています。そのときどきで必要な情報を取り込んで、Word上に整理し、ノートを作っています。その際に、スクリーンショット機能を使いまくっています。ただ、「PrintScreen」のキーを押してから「貼り付け」をすると、画面全体が貼り付けられて、余計な部分を「トリミング」でとっていかないといけません。また、必要な情報がちっちゃくなっちゃいますので、引き延ばしもしないといけません。便利なのだけれど、何回もこの作業をするのが、面倒になってきました。そこで・・・もっと簡単にサクサクやれるやり方があるのではないか、と調べてみました。ありました!専用ソフトを導入しなくても、今までよりも格段にスクショ挿入ができるやり方が!!そういうわけで、今回は、そのやり方をご紹介します。と言っても、下に紹介するリンク先の受け売りなんですけどね。▼【Word活用術】「スクショ」を使って、画面ショット入りの資料を作ろう(その1)【第9回】 (弥報Online)Wordだと、「挿入」タブをクリックすると、「図形」や「グラフ」の近くに「スクリーンショット」という表示があります。そこをクリックすると、現在起動しているどのウインドウを取り込むのか選択したり、任意の範囲を選択してキャプチャ挿入することができます。(この機能ではWord自身を取り込むことはできません。)僕は、今回調べてみて、WordやExcelには、「挿入」のところに「スクリーンショット」があることを初めて知りました!ちなみに、Word自身を取り込むときなどは、僕が以前から知っていたWindows標準の「PrintScreen」キーの機能を使います。Windows10付属の機能については、次のサイトが詳しいです。▼Windowsの画面を画像で保存するスクリーンショットの撮り方(大塚商会)こちらの記事によると、取り込みのショートカットにもいろいろなバリエーションがあることがわかります。単に「PrintScreen」を押すだけよりも、目的のウインドウを最前面に表示させて「Alt」+「PrintScreen」を押す方が、手間が省けますね。こういった機能を知っておくことは、作業の効率化につながるので、ぜひ覚えておきたいと思いました。

2019.08.22

コメント(0)

-

「これさえできればいい」 ~陰山英男『だから、子ども時代に一番学習しなければいけないのは、幸福です』

今日は初心に返って、思いっきり教育系の本をご紹介。学ぶという活動の中で、一番大事なことはなんでしょうか。陰山英男先生の以下の本は、長くて意味深なタイトルが、とても印象的です。『だから、子ども時代に一番学習しなければいけないのは、幸福です ママたちとの対話から生まれた子育ての知恵ツイート41』(陰山英男、小学館、2016、1200円)以下は、上のリンク先商品情報からの抜粋です。=============================【内容情報】(出版社より ※抜粋)本書では、子どもたちが家庭で幸せを学習するために、ママたちにしてほしい41の子育ての知恵を掲載。たとえば陰山先生のこんな言葉にドキッとしたあなた、今すぐ本書をお読みください!「とにかく一番まずいのは、お母さんから笑顔が消えること」「心配してやればやるほど自信のない人間に育つ」「お金がないことを子どもに謝らない。子どもが卑下するようになるから」「長時間学習はダラダラすることを覚えるだけ」「未来に子どもに幸せになってほしいなら、親子で今を幸せに生きることだ」 【目次】(「BOOK」データベースより) 第1章 幸福は、学ぶもの/第2章 笑うママには福来る/第3章 お金をかけずとも子は育つ/第4章 間違った努力は、つまずきのもと/第5章 親のちょっとしたサポートで学力は伸びる/第6章 うまくいかないときの子育ての知恵=============================出版社の商品情報、書き方が、うまいですね。これは、読みたくなってきますね。(笑)元になっているのは陰山先生のツイッターです。この記事の最後に、リンクを貼りますね。タイトルになった陰山先生のツイートが一番気になりますが、それは、置いといて!(笑)あえて、別のテーマでひとつ。「集中」ということに限定して、引用します。=============================『だから、子ども時代に一番学習しなければいけないのは、幸福です』 ・子どもには「これさえできればいい」と言う。 この「さえ」が効く。 (p132)・短時間で課題がこなせたというのは集中できたということ。 それ以上、何かをやらせるというのは集中力を奪うこと (p116)・覚えるべきことを絞って集中して学習するほうが効率がいい (p158)「集中力」というのは、学習の全てに影響します。 もうひとつ、「意欲」も全てに影響しますが・・・。 子どもたちに学習を促す上で、 「集中させる」「やる気にさせる」は2大テーマです。 で、この「集中」を作る際、一番大事なのは、 欲張らないこと。 10分かかると思っていたことを、5分で終えられたら・・・ 「じゃあ、もう1枚プリントやっとこうか」 なあんて言ってはいけません。 自戒の意味を込めて・・・。=============================さあ、ここでタイトル名と、集中に関するツイートを、つなげてみましょう。「幸福です。 それさえできればいい」いやあ、至高の名言ができあがりました。子どもと向き合う際に、ぜひ、心にとめておきたい、と思いました。ちなみに、陰山英男先生のツイッターは、こちら。最近は、働き方改革に関するツイートが多いかな?▼https://twitter.com/Kageyama_hideo

2019.08.20

コメント(0)

-

いつのまにか200万アクセス突破!

いつのまにか本ブログの累計アクセス数が200万アクセスを突破していました。更新頻度が少ないので、全く気づいていませんでした。現在、だいたい1日に500~700アクセスをいただいています。更新しまくっていた時は、1000を超えていましたが、更新しなくなったので減ってきました。当たり前ですね。とはいえ、累計では200万アクセスを突破。それだけ長いこと続けてきたということでしょうか。ブログのトップに書いていますが、このブログの開設日時は、2005年12月24日です。もうちょっと続けると、15周年ということになります。200万記念に、200万がどれだけすごい数字か、ちょっと調べてみました。歴代ベストセラー本ランキング(「年代流行」サイト様)によると、200万部売れた本は、昔懐かしい『磯野家の謎』。今、これを入力中に漢字誤変換で「磯の毛」と出てきたのも、ちょっとくだらなくておもろい事象でした。「磯の毛」ってどんな毛だろう?と想像してみるのも楽しかったです。ちなみにたくさんの本をちょくちょく紹介してきたこのブログですが、『磯野家の謎』については、これまでまっっったくふれていません。ブログの中で紹介した本としては、275万部の『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(岩崎夏海 著)があります。本ブログとしても、次の目標は275万部に置き、それが達成した暁には、僕のブログも「もしドラ」並に読まれていると、錯覚したいところです。一応、該当の過去記事にリンクを貼っておきます。9年前なので、もう、僕としても、何を書いたか、忘れています。▼『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(2010年10月26日の日記)本以外の記録とも、比べてみましょう。「売上200万枚以上のシングル曲」(「You Look Too Cool」様)によると、売り上げ200万枚(ダブルミリオン)達成の曲は、KANの「愛は勝つ」(1990年、201万枚)名曲です!ちなみに、200万枚以上の記録の中で僕が一番思い入れがあるのは、SMAPの「世界に一つだけの花」(2003年、258万枚)です。2年生の子どもたちを担任していた時、一緒によく歌っていました。そういうわけで、258万アクセスも、次回の目標に据えたいと思います。そして達成した暁には、「世界に一つだけの花」を記念に熱唱したいと思います。最後に、もう1つだけ、記録を見に行ってみましょう。元ゲーム会社勤務のゲーム好きとしては、ゲームソフト売り上げランキングが非常に気になるところです。「ミリオンセラーのゲームソフト一覧」(Wikipedia)によると、200万本売れたゲームソフトは、僕がよく知っている中では「ダービースタリオン」(アスキー、1997年)と「クロノ・トリガー」(スクウェア、1995年)がランクインしています。どちらも一世を風靡しました。(僕はそんなにプレイしていないのですが。)リンク先のゲームソフト一覧を見ていると、意外にも!僕のこのブログで紹介した、教育系ソフトの名前がありました。これ、そんなに売れていたんだ!今さらながら、びっくりです。その名は、「英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け」(任天堂、2006年)。(ブログ内記事は、 ▼DSで「えいご漬け」、パソコンなら話す力もきたえられるゾ! そういえば僕にも学校の英語担当をしていた時期があったんだなあ・・・。)ちなみに、一世を風靡しまくった、「脳を鍛える大人のDSトレーニング」とその続編は、さらに上位にランクインしています。みんな脳トレが、大好きだったんですね。僕の中で思い入れが強いのは、やはり「ドラゴンクエストⅢ」(エニックス、1988年、380万本)ですね。「ファミスタ」(ナムコ、1986年、205万本)も思い出深いですが。そういうわけで、このブログのアクセス数が380万を達成しちゃった暁には、「ドラクエⅢと同格?」などと錯覚して、天にも上る気持ちになるでしょう。ぜひ、そんな夢みたいな気持ちになりたいものです。今回は200万アクセスに気づいたのをきっかけに、ちょっと記録で遊んでみました。ここまで続けてこられたのも、ひとえに見に来てくださる方々のおかげです。感謝します!見に来てくださる方がいるということを励みに、これからもちょくちょく更新していきたいと思います。たぶん。

2019.08.19

コメント(0)

-

くだらないことを考えることが大事 ~『斎藤一人 令和の成功』

斎藤一人さんの新刊。『斎藤一人 令和の成功 もっと望めばもっと幸せがやってくる』(斎藤一人、学研プラス、2019/8、約1500円)【電子書籍版】よく言われていることとは逆のことを一人さんが言っていたりするのですが、そこが一人さん琉。毎度のことながら、話し言葉をそのまま書籍化してあるので、すんなり読めます。難しい本は読みたくない時に、おすすめ。=============================『斎藤一人 令和の成功』 ・簡単で楽しいことをしてうまくいっても、そこで足を止めちゃいけないの。 「もっと、もっと」って、欲を出すことも大事なんだ。 (p13より)この本は簡単に言うと、 「自分にとって簡単で楽しいことをどんどんやる」ということを勧めています。 たしかに、簡単で楽しいことは、気晴らしみたいな感じで、ちょっとやったら、「じゃあ、気分転換をしたし、難しいことをしようか」というふうになってしまいがちです。 簡単なことほど、続ける。 これは、けっこう、深いですよ。 簡単なのに、深い!(^0^) ・病気が治るのってね、 「こんなによくなった、もっとよくなるぞ」 っていう感じで、喜びの波動を出し続けるからなの。 (p14より) さらっと、病気の治し方が書いてありました! ここも、考え方。 「こんなに悪いのを、なんとかよくしたい」というのと、 「こんなによくなった、もっとよくなるぞ」では、 意識が、雲泥の差。 ちょうど今、長年思い煩っていた首のコリに対して 「アレクサンダー・テクニーク」というのを勉強して 「こんなによくなった」と思えているので、 ぜひこの「喜びの波動」を維持して、 「こんなによくなった、もっとよくなるぞ」の精神で、 アレクサンダー・テクニークを続けたいと思います。 蛇足ですが、アレクサンダー・テクニークのおかげで、 声も劇的によくなっています。 毎日、クルマの中で歌を歌うのが、楽しいです。(^^) ・じゃんけんの「グー」「チョキ」「パー」みたいに、 3つくらいの「手」があれば, たいていのことに対処できる。 たとえば、「優しく接する」「逆ギレする」「逃げる」とかね。 (p58より) ここは、すごくたとえが分かりやすいな、と思ったところ。 なるほど、じゃんけんの3つの手は、ほんとに分かりやすい。 人生のいついかなる時も、グー・チョキ・パーに匹敵する 3つの選択肢を思い浮かべることができれば、 向かうところ、敵なしですね! ほかの自己啓発でもよく言われることですが、 自分の行動は自分で主体的に決定すること。 そのためには、手が見えていないといけない。 困難にぶち当たった時。 感情にまかせてたった1つの道を突っ走ってしまわないで、 ぜひ、3つの手を思い浮かべて、その中のひとつを選ぶ、習慣をつけたいと思います。 ・まずあなたが楽しい波動を出せば、必ず周りはその波動に巻き込まれるからね。 ・周りのせいにして嫌な波動を出すと、余計に嫌な空気が広がるからね。気をつけなきゃいけない。 (p93より)・身体がつらいからって、心までつらくなることはないよね。 心だけは、いつでも楽しめるんです。 (p115より)・楽しい雰囲気を作るにはどうするんですかっていうと、 ひたすら「くだらない」ことを意識するの。 半端なく、くだらないことだよ(笑)。 (p120より) 最後に、ぜひ、これだけは書いておかないといけないと思ったのが、 この、「くだらないことを考えて、心を常時、楽しませる」ということ。 これが、僕がこの本から学んだ一番のことです。 コレを読んだちょうどそのとき、周りを見渡してみたら、 子ども向けの「ドラえもん人生ゲーム」が目に入りました。 ぼくは、「ドラえもん人生ゲーム」の箱を見ながら、 のび太やスネ夫やジャイアンの、 髪型だけを交換したら・・・ などという、くだらないことを考えて、笑えてきました。 まだ、常時くだらないことを思いつけるレベルにはとうてい至っていませんが、 修行に励みたいと思います。 くだらないことを考える修行(笑)。 =============================そんなわけで、僕にとっては、読みやすいのに学びがある、ありがたい1冊となったのでした。皆さんも、よろしければ、ぜひ、手に取って、読んでみてくださいね!斎藤一人さんの他の本の読書メモも、今までに書いています。興味のある方は、見てみてください。 ▼人生がパッと開ける、斎藤一人さんの考え方 ~『神はからい』 ▼「主導権は、常に自分が持っている」~『斎藤一人 日々の幸福論』 ▼『斎藤一人 魂力』 ~「ゲームをするように片付けられる」 ▼『斎藤一人 あなたに奇跡が起こる不思議な話』~「本気ですか?」 ▼『斎藤一人 原因と結果の法則』2 ~「変えようとしちゃいけない。愛してあげる」

2019.08.18

コメント(0)

-

戦争と子どもたちに思いをはせる ~『二十四の瞳』

昨日は終戦記念日でした。この時期にぜひ読んでほしい本があります。学校の先生には特に読んでほしい。言わずと知れた名作、『二十四の瞳』です。『二十四の瞳』 (ポプラポケット文庫) [ 壷井栄 ]8月にこの本を読むことで、戦争の時代に思いをはせましょう。戦時中の戦争のかなり具体的な描写があり、戦時中の暮らしを疑似体験することができます。そんな中で、大石先生の子どもたちへの愛情が、前向きな愛と希望として、読み手の心を揺さぶります。戦後の描写からは、ひときわ戦争への憎しみが感じられます。「いっさいの人間らしさを犠牲にして人びとは生き、そして死んでいった。」(p218)「人のいのちを花になぞらえて、散ることだけが若人の究極の目的であり、つきぬ名誉であるとおしえらえられ、信じさせられていた子どもたちである。日本中の男の子を、すくなくもその考えにちかづけ、信じさせようと方向づけられた教育であった。」(p222)「となり村のある家などでは、4人あった息子が4人とも戦死して、4つの名誉のしるしはその家の門にずらりとならんでいた。大吉たちは、どんなにか尊敬の目で、それをあおぎ見たことだろう。これは一種の羨望でさえあった。」(p225)戦時中の教育の、世の中の、なんとむごいことか。戦争を再び、繰り返してはならない。今を生きる私の、生きることへの責任を、ひしひしと感じます。今の時代に日本に戦争はないけれど、同じように追い詰められ、心を痛めている子どもがいることも、知らねばなりません。教え子を再び、戦場に送るな。

2019.08.16

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1