2016年05月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

アウグスブルク 7 (シェッツラー宮殿 ・Schaezlerpalais)

さて、今回は写真中心でシェッツラー宮殿 (Schaezlerpalais )の美術館内を紹介します。何度も言ってますが、海外の美術館はほとんどが撮影OKなのです。アウグスブルク 7 (シェッツラー宮殿 ・Schaezlerpalais)シェッツラー宮殿 (Schaezlerpalais )・州立ドイツ・バロック美術館祝祭の広間(Festsaal)ドイツ・ルネッサンス美術館(聖カタリナ修道院)シェッツラー宮殿 (Schaezlerpalais )・州立ドイツ・バロック美術館フッガー家と同様、アウグスブルクの富豪で銀行家だったベネデイクト・アダム・リーベルト男爵(Benedikt Adam Freiherr von Liebert)(1731年~1810年)の屋敷がシェッツラー宮殿 (Schaezlerpalais )です。屋敷はマクシミリアン通り沿い。かつてのクラウディア・アウグスタ街道(Via Claudia Augusta)でも貴族の商館が集まっていた地域です。フッガー家もこの並び。前に紹介したヘラクレスの噴水の前にある。白い建物。もとはウェルザー(Welser)家など地元の貴族の邸宅だった所をリーベルト家が1763年に購入してロココ様式で建設。現在はドイツバロック美術館と州立絵画館になっている。マリア・アントーニア(後のマリー・アントワネット)が踊った祝祭の広間の見事さは必見である。エントランス入ってからの大階段そもそもリーベルト家のメインはウィーン市民とミュンヘン法廷への銀の供給にあったようで、アウクスブルクへ移民してくるのは1733年の事。最初からアウグスブルクに根ざしたフッガー家とは少し違う。1769年商売の関係でアウグスブルクに本社が置かれ商館として建築されたのだろう。しかし、内部はできあがると本格的な宮殿で豪華な祝宴の広間が造られていて、まさに王侯貴族のしつらえ。見た事ない豪華さに周囲は度肝を抜かれたらしい。各広間の暖房機が目に付いたので少し撮影してみました。上の暖房機は鋳鉄(ちゅうてつ)製。陶磁器と思われる暖房機。以前「アウグスブルク 3 (市長舎 黄金ホール)」の所「鋳物に見えて実は陶器製」の暖房機を紹介したが陶器製が先で鋳物はまだ贅沢品であったのかもしれない。逆に鋳物暖房機は産業革命のあたりからの大量品かも・・。デルフト焼きっぽい陶器の暖房機。上の白いのは磁器系なのかも・・。祝祭の広間(Festsaal)1770年5月16日、マリア・アントーニア(後のマリー・アントワネット)が14歳の時、フランスに嫁ぐ時にアウグスブルクでの宿坊に利用された宮殿でもある。マリア・アントーニアの兄フランツ2世によって爵位を得たリーベルト家がそもそも彼女の結婚の為に造ったのか?宮殿のこけら落としにたまたま彼女に立ち寄ってもらって箔を付けたかったのか? 定かでない。天井の絵画は上がアメリカ大陸。イオロペの座す中心が欧州。下がアジアとアフリカ。実は銀のトレーダーだったヨハン・アダム・リーベルト(1697年~1766年)以降にリーベルト家はスパイスの貿易なども手がけて急成長している。これはその交易の広さを示す図なのかもしれない。ロココ様式の可愛らしさはドイツには無いものだ。やはり王女が宿泊する為にわざわざお金をかけた・・と言うのが正解かも。普通の商人にここまでのものは必要無いだろう。ドイツ・ルネッサンス美術館(聖カタリナ修道院)実際に現在教会は無いし、祭壇などもない。展示されているのはかつてどこかの教会に置かれて居た祭壇画が中心。アウグスブルクはプロテスタントに改宗した市民が多い為にどこの教会からもカトリックの調度品が大量流出している。その理由は前にゲントで書いた通り。もとはアレクサンドリアの聖カタリナを祀った修道院だっらしいがなぜ無くなったかについての記載はどこにもない。美術館はシェッツラー宮殿から繋がって鑑賞できる。Apt-Werkstatt 受胎告知ハンス・ホルバイン ベロニカ・ウェルザーの肖像 Bartholomaus zeitblomによるプレデラ(Predella)Mit Heligenプレデラ(Predella)は祭壇画の下部に添えられる絵画。シェッツラー宮殿おわり。次回大聖堂です。リンク アウグスブルク 8 (司教座聖堂 1 ゴシック様式の聖堂)

2016年05月24日

コメント(0)

-

アウグスブルク 6 フッゲライ 2 免罪符とフッガー家

ルターの聖書の発行に関してのリンク先を中に追加しました。免罪符に反対して教会に反旗し、ルターは宗教改革と言う革命を起こしたのです。そして密かに隠れたヴイッテンベルク(Wittenberg)のヴァルトブルク城(Wartburg Castle)でルターは聖書のドイツ語への翻訳をしていた。友人のクラナッハが独占契約して市民が読めるドイツ語の聖書を大量発行したのです。道徳的に反する行為や法律に違反する行為。そんな社会的な罪はもちろんアウトであるが、キリスト教では神に背く罪、神を信じない罪(不信仰)と言うのが存在する。アダムとイヴは神の言いつけをやぶってエデンの園にある木の実を食べた。神はそれを怒り彼らをエデンから追放した。神に反逆した行為が罪であり、人類の祖先である彼らはその時 神から追放以外にもいろいろ罰を受け取った。(それら罰は子々孫々継がれて行ったのである。)それがキリスト教で言う原罪である。原罪から数千年。イエスはそんな「人」が生まれつき背負った罪を一人で被って神に贖罪(しょくざい)したとされキリスト(メシア)になった。彼の贖罪を信じる者は原罪から開放される・・とされ、キリスト教が生まれたのだ。※「キリスト」とはヘブライ語のメシア(救世主)の意。(原語ではキリストと読まないが・・)原罪と贖罪。これがキリスト教の教義とされながらも論争は古代教会時代からずっと続いたそうだ。アウグスブルク 6 フッゲライ 2 免罪符とフッガー家原罪フッガー家と免罪符フッゲライ博物館フッゲライに入居する資格聖マルクス(St. Markus)教会フッガー家と免罪符とにかくキリスト教ではたとえ道徳的に素晴らしい人であっても、神を信じない者は全て罪人とされた。少なくとも、中世の欧州はキリスト教色に塗り固められていたので人々は神を信じている事を証明したり認めてもらう行為をいろいろ行ったのである。フッガー家の低所得者住宅「フッゲライ(Fuggerei)」の設立はその一つとも考えられる。貧しき者に施しを与える。そして神にその行為を認めてもらいやがては天国の門をくぐりたい・・と言う願いである。免罪符が大量発行されていた時代であるから、フッガー家の人々は正統な方法で天国に向かおうとした・・と言う意味においてはそれは確かに立派な行いであったのは間違いない。が、しかし、その免罪符がなぜできたのか? と言う理由を考えた時、フッガー家の罪は大きい。なぜなら、免罪符の発行は借金で首のまわらなくなったマインツの大司教アルブレヒトが、フッガー家に借金を返す為に始めた事だからだ。しかもそれはフッガー家の入れ知恵で決まり、フッガー家は独占販売権を得たと言われている。かくしてフッガー家の代理人が免罪符を売る僧侶にくっついて集金し、そのお金をローマに運んだのである。※ 免罪符(めんざいふ)・・贖宥状(しょくゆうじょう)(ラテン語: indulgentia)簡単に言えば罪を許される御札。罪のある者は死後(最後の審判の後に)天国に行く事はできない。もちろん善行と功徳を積む事。信心深くある事など天国へ行く条件は当然厳しい。しかし、教会に寄進する(免罪符を買う)事で罪をチャラにしましょう。と言う物。当時販売の建前はサンピエトロ寺院の建築費用の捻出であった。ローマ教会側もその献金を狙って大量発行したのであるが、販売ではやはりドイツが断トツ多かったようだ。(ドイツの司教の借金が多かったと言う事かも・・。)ルターはそれらに疑問を感じて宗教改革を断行したのである。(理由はそれだけではないが・・。)※ ルターの聖書の発行に関しては以下で書いています。リンク クラナッハ(Cranach)の裸婦 1 (事業家クラナッハ)First Fugger privatbankマクシミリアン通りにあるフッガー家の銀行。今も続いていて個人銀行としては欧州で最も大きいらしい。とにもかくにも、フッガー家は王侯貴族のみならず司教や教皇らにもお金の貸し付けを行い、いろんな利権を得て急成長していったのである。フッゲライ(Fuggerei)に戻って中で見かけるのはお年寄りばかりである。時代なのかも・・。ミッテレン・ガッセ13番にあるフッゲライ博物館左のドア・・・1階の博物館の入り口中のドア・・・2階14番の部屋は作曲家モーツァルトの曾祖父フランツ・モーツァルト(Franz Mozart)一家が1681年から1694年(没)まで住んでいた部屋。フッゲライの家には通し番号が付けられていて当初は52軒。1973年に67軒に拡張。140のアパートがあり、現在の入居者は150人ほど。(パンフより)1階の博物館はフッゲライができた当初の部屋がそのまま展示されている。1521年にフッゲライはできているので16世紀の住居と言う事になる。ここが低所得者の住居であるなら、他の市民はもっと豪華な所に住んでいたのか? と思いきや・・。当時の都市人口は13000人~17000人。そのうちの無産階級は2000人ほどいたと言う。商工業が発展すると都市のプロレタリア(労働者階級)も増加。しかし家が足り無かった。収入のほとんどが家賃に消えて行く・・と言う状況の中でフッガーは低家賃住居の建設を思いついた。基金を創設して建築を勧めた。だからフッゲライが単純に社会福祉施設と紹介されると語弊があるのだ。ここは低賃金のブロレタリアのアパートと言うのが当初のコンセプトなのだから・・。フッゲライに入居する資格アウグスブルグの市民である事。カトリック教徒である事。(当時はプロテスタントに改宗する者が増えていた。)住人は貧しく、罪状は無い事。賃貸料は年に1ライン・グルデン(現在は(約0.88ユーロ)支払う事。フッガー創設者の為に日に3度冥福を祈る事。聖マルクス(St. Markus)教会聖マルクス(St. Markus)と言うと解りにくいが、聖マルコと言うと解るかもしれない。ヴェネチアとの交易で成功していたフッガー家である。教会はを立ち上げる時に御神体に選んだのはヴェネチアの守護聖人でもある、福音書記者の聖マルコであった。像にはマルコの象徴の獅子がいる。聖マルクス(St. Markus)教会は1582年に奉献されている。それまでフッゲライには教会は無く、住人は近くの聖ヤコブ教会まで行って祈っていた。ところがルターの宗教改革の影響で聖ヤコブ教会はプロテスタントに改宗。フッガー家は1580年頃から急きょこの教会を建設したと思われる。教会は1944年2月の空爆により完全に焼失。現在の建物は1950年にバロック式で再建される。中の調度品は元の教会からの救済されたものや聖アンナ教会から来た物もあるようです。(聖アンナ教会はフッガー家の教会だった。)フッゲライ終わりフッゲライback numberリンク アウグスブルク 5 フッゲライ 1 中世の社会福祉施設アウグスブルグは続くリンク アウグスブルク 7 (シェッツラー宮殿 ・Schaezlerpalais)

2016年05月17日

コメント(0)

-

アウグスブルク 5 フッゲライ 1 中世の社会福祉施設

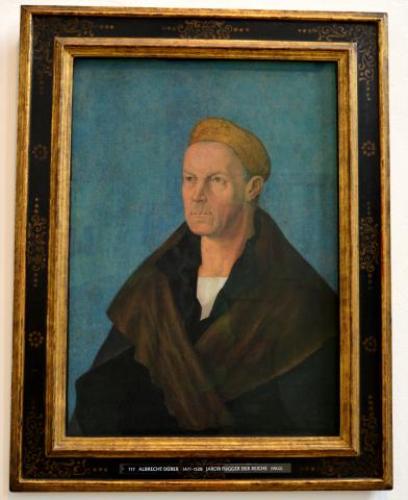

中断していたアウグスブルク(Augsburg)の再開です大変お待たせしました。今回は現存し、なおかつ現在進行形で運営されている中世の社会福祉住宅の紹介です。フッゲライの創設は1521年です。現在も個人の持つ財団で管理されそのまま運営されている施設でアウグスブルグの目玉の一つになっています。「世界最古の福祉施設」と紹介されている所がありますが、これは間違いで現在も運営されている中で一番古い施設・・と言うのが正確です。なぜなら前にブルージュ「ベギン・ホフ(Begijnhof)」の所で紹介したペギン会の方が古さで言えば断然古いからです。ブルージュのベギン会の設立は1245年。これは時のフランドル伯マルグリット(Marguerite)女伯が戦争などで生活に苦の出た女性が安全に暮らせる為に建てた社会福祉施設です。このような施設は13世紀には北部欧州に幾つか建てられています。私達が知らないだけで、実は欧州には古くから社会福祉施設は結構あったのです。(残念ながらペギン会は役目を終え近年その施設はベネディクト会派の女子修道院に変わっています。)※ 2014年6月 「ブルージュ(Brugge) 13 (ベギンホフ・Begijnhof)」よかったら見てね リンク ブルージュ(Brugge) 13 (ベギンホフ・Begijnhof)アウグスブルク 5 フッゲライ 1 中世の社会福祉施設フッガー家とヤコブ・フッガー(Jakob Fugger)フッガー財団の社会福祉施設 フッゲライ(Fuggerei)フッゲライ・モデル・ルームフッガー家とヤコブ・フッガー(Jakob Fugger)アウグスブルク(Augsburg)と言えば15世紀にヴェネチアとの交易事業で巨額の財を成した商人フッガー(Fugger)家の人々を抜きには語れません。最初に綿花と毛織物業で事業の基礎を築いたのは初代ヤコブ・フッガー(Jakob Fugger)(1398年~1469年)です。事業を拡大してフッガー家を大きくしたのがフッガー三兄弟で兄ウルリッヒとゲオルグと共に父と同名の10番目の子供ヤコブ・フッガーです。特に皇帝マクシミリアン1世に気に入られた末弟ヤコブ・フッガーの力は大きかったと思います。彼らの時代にフッガー家の資産はメディチ家の5倍。国際金融の最初のシステムを構築したと言われている。フッガー家は鉱山の採掘権を得たり銀行業務で成功したりとアウグスブルグ一の豪商に成長。特にカール5世への選挙資金の貸し付けや免罪符の売り上げをローマに運んだり、また司教らの年金管理業務を委託されたりと中世ヨーロッパで特権階級とつながって成長。シェッツラー宮殿(Schaezlerpalais)美術館よりアルブレヒト・デューラー作 ヤコブ・フッガー デア・ライヒェ(Jakob Fugger der reiche)(1459年~1525年の肖像。der reiche・・・豊かなor富める者 ヤコブには通称がついていてそれが肖像画にも描き込まれていた。ところで彼は最初からフッガー家の経営に関わる予定ではありませんでした。何しろヤコブ・フッガーは10番目の子なので当初彼は末弟と共に聖職の道に進む事になります。ところが父よりも早く長兄達が亡くなり期せずしてヤコブは修道院より呼び戻されて他の兄と共に家業を手伝う事になります。(定かではありませんが、19歳くらいまで修道院にいて聖職に就いていたようです。)その聖職者故の慈悲の心なのでしょうか? おそらくこの社会福祉住宅を最初に考案して企画したのがヤコブ・フッガー(デア・ライヒェ)のようです。ヤコブは基金を募り財団を造ります。寄進者の銘板の中には、「街の福祉の為、慈悲深く寛容なる神の恵みに心から感謝して寄進したものです。」・・と創設時にはすでに亡くなっていた兄ウルリッヒとゲオルグの名も刻まれているそうだ。フッガー財団の社会福祉施設 フッゲライ(Fuggerei)フッゲライ見取り図赤い屋根・・・聖マルクス教会オレンジ・・学校と教会守の家ブルー・・・売店緑右・・・・見学用住居(モデルハウス)緑左・・・・博物館用住居とその上がモーツァルトの曾祖父の住居イエロー・・病棟(1520年当時はフッガー家で働く従業員の為の病棟)矢印の正面入り口ヤコバ通りの建物はフッガー家長老会の館フッゲライ(Fuggerei)はヤコブ・フッガー(Jakob Fugger)が1521年に資金を提供して、また資金を集めてアウグスブルグの市民で生活に困窮している者を保護する為に造営されたアパートです。公共の機関ではなく、あくまで個人の財団が所有している物件と言うのが特徴です。ただ、賃貸と言っても家賃は創設時にヤコブが決めた1ライン・グルデンの額面が現在も踏襲されている。つまり現在の入居者は(入居条件があるが・・)1年間で1ユーロもしない(約0.88ユーロ)と言う信じられない超格安で部屋が借りられるのだ。(光熱費は住人負担)実はフッゲライの見学には入場料が必要である。大人一人4ユーロ。賃貸者の4軒分の1年間の家賃ではないか現在でも寄進された資産で運営されているのですが、ヤコブの狙いは自活する為の支援であって、物もらいは御法度のようです。入り口入った所。長老の家の下が管理事務所正面入り口からの通りはヘレンガッセ(Herrengsse)通り管理棟からのヘレンガッセ建物の古さで外観はちよっと違うが、中の造りは今は統一されているようです。何より、第二次大戦の空爆で大分損壊し建て直されたようです。ドアはひっついているが、一つは2階の部屋用である。右がヘレンガッセ(Herrengsse)通り左がオクセンガッセ(Ochsengasse)通りオクセンガッセ(Ochsengasse)通りに見学用の住居や売店などがある。フッゲライ・モデル・ルーム見学用No51の部屋裏の戸口には中庭が開けている。見学用と言うより入居する人の為のモデル・ルームのようなものである。それにしても驚くほど中は広いベッドルームリビングルームダイニングルーム洗面室&シャワー(浴槽は無し)&トイレもちろん家具類は付いていないと思うが・・。下は入居者のイメージ写真間取りを見ると1階と2階で2種タイプあるようだ。ベッドルーム・・・・・・・・14.5m2リビングルーム・・・・・・・14.5m2ダイニングルーム・・・・・・12.8m2洗面室&シャワー&トイレ・・8.5m2 部屋部分だけで53m2。廊下が10m2くらいありそうだ。つまり63m2くらいで19坪くらいあるようですね。羨ましい限りの贅沢さです。しかも、この場所はアウグスブルグの城壁の中。旧市街なのです。次回につづくリンク アウグスブルク 6 フッゲライ 2 免罪符とフッガー家

2016年05月12日

コメント(0)

-

西国三十三所 観音霊場 八番札所 長谷寺 2

連休に行かれる方もいると思うので早めに続きを・・ 西国三十三所 観音霊場 八番札所 長谷寺 2大和国・長谷寺長谷寺詣 源氏物語 二本の杉(ふたもとのすぎ)小初瀬山中腹の断崖絶壁に打ち出した舞台は懸造り(かけづくり)or懸崖造り(けんがいづくり)と言うらしい。要するに土地の少ない日本で山間に寺が造られる事が増えた平安時代以降にこのような形が増えたようです。実は何度も火災により焼失しているそうで現在の本堂は1650年(慶安3年)三代将軍(徳川家光)により再建されたもの。(平成16年12月に国宝に指定)入母屋造りの正堂と礼堂からなる2堂を接続した双堂(ならびどう)形式の建築であり、外は懸造り(かけづくり)の舞台となっている。本堂内舞台「大悲閣」と外看板があげられていた。慈悲深い観音菩薩を祀る本堂を表した名前のようだ。写真左の方に人が居るところが大観音様のお顔を拝むところである。本堂から西側を臨む。下方に見えるのは開山堂嵐の坂写真は4月の中旬です。開山堂前の桜本長谷寺(もとはせでら)前回紹介したように、686年(朱鳥元年)天武天皇の勅願により、道明上人はここに最初に精舎を建立。本尊として「銅板法華説相図」(千仏多方宝仏塔)を鋳造して安置した場所。(現在は宗宝蔵にあるらしい)道幅がなく正面の全景が撮影できませんでした。下は堂の正面。五重の塔本堂の舞台から僅かに見えていた五重の塔は戦後(昭和29年)に初めて建立された五重の塔だそうだ。実はその前の空き地に三重の塔の礎石が残っている。慶長(けいちょう)年間(1596年~1615年)に豊臣秀頼(1593年~1615年)によって再建されていた三重の塔が1876年(明治9年)までそこに建っていたのだそうだ。立て看板には「祝融(しゅくゆう)の災いにかかって今は礎石だけになっている・・」と書かれている。祝融(しゅくゆう)??? つまりは火災により焼失したと言う事らしいが、なぜそんな言葉を使っているのか??石楠花(シャクナゲ) ツツジ科ツツジ属ちょうど今が見頃の美しいシャクナゲだが、なんと毒性があるらしい。弘法大師御堂(こうぼうだいしみえどう)この建物自体は1984年に建てられた真新しいものである。その弘法大師御堂(こうぼうだいしみえどう)の右横にある休憩所で御抹茶を戴く。景色をながめながらちょっと落ち着く。店の名前がまた禅語の「喫茶去(きっさこ)」からきている。直訳は「どうぞお茶でも召し上がれ」らしいが、その意味はもっと深く、貧富いとわず無心にもてなす心がこめられているそうだ。御抹茶は美味しい落雁(らくがん)付きで一服500円。(落雁はそれのみ土産として売られていました。)長谷寺詣 源氏物語 二本の杉(ふたもとのすぎ)現在の正道とは別に東の駐車場の方から本堂に登り付く山道が存在する。おそらくそこは平安時代からの参拝者が利用していた道らしい。道の途中に二本の杉(ふたもとのすぎ)と呼ばれるちょっとした名物の杉の木がある。二本(にほん)でなく二本(ふたもと)なのはその根元を見てもらえばわかる。実はこの根元のひっついた杉の木は平安の時代から存在しているらしい。なぜなら源氏物語第22帖 玉鬘(たまかずら)にこの木が登場してくるのである。玉鬘(たまかずら)は、第4帖 夕顔(ゆうがお)の遺児である。夕顔は六条御息所の嫉妬に合い呪い殺された女性である。が、それを知らないで不遇に育った玉鬘は上京するおり長谷寺に詣でかつての母の侍女で現、光源氏に使えている右近に再会。「ふたもとの杉のたちどを尋ねずはふる川野辺に君をみましや(右近)」玉鬘(たまかずら)の運命はこれから好転するのである。長谷寺は平安時代から女官に人気の寺だったようで紫式部だけでなく多くの女官が願掛けに来ていたのであろう。玉鬘(たまかずら)の運命を好転させた長谷寺の威力を源氏物語の中に書き記した紫式部。それを読んだ宮中の女性はさぞ心が踊った事だろう。当然だが彼女達は徒歩でなく、牛車で登ったのでしょうね。近鉄大阪線長谷寺駅おまけ 駅にあった案内図です。(若干書き込みました)駅から1km徒歩15分とありましたが、駅も長谷寺も山の中腹。1度谷に降りて街の中を通過して寺に向かうので寺を散々歩くいた後に帰りは結構きつかったです。(室生寺と2件はしごしていたせいか?)長谷寺 今が実に良いシーズンです。 おわり

2016年05月04日

コメント(0)

-

西国三十三所 観音霊場 八番札所 長谷寺 1

チベット仏教の高僧ダライ・ラマ(Dalai Lama)の名を知る人は多い事でしょう。しかし「ダライ・ラマ」が観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)の化身だったと知る人は少ないかもしれない。観世音菩薩とは、救いの声(音)を観じた時に、すみやかに救いの手をさしのべてくれる菩薩様の事です。日本に渡っている観音信仰の菩薩様はいろんな姿(種類)がおられますが、チベットではダライ・ラマの魂が繰り返しダライ・ラマを継承。現在のダライ・ラマ14世は4歳の時に生まれ変わりを認定され5歳で即位された方です。日本びいきでコンビニでの目撃情報もある気さくな人柄のようです。(中国に迫害されていますが)チベット仏教にブレは無し。素晴らしいですねさて、話はそれましたが、今回は日本の観音信仰の霊場からの紹介です。西国三十三所 観音霊場 八番札所 長谷寺 1西国三十三所 観音霊場大和国・長谷寺長谷寺式観音長谷寺へのゲート残念ながら仁王門が修復中でホロを被っていました西国三十三所 観音霊場大和国・長谷寺は「西国三十三所 観音霊場 八番札所」になっていますが、実はこの「西国三十三所」は長谷寺(はせでら)を開山した徳道上人が閻魔(えんま)大王からの要請で開かれた・・とされています。つまり長谷寺が本来最初の観音霊場なのですが、西国(和歌山、奈良、大阪、京都、兵庫、滋賀、岐阜)の巡礼路を考慮して札が付けられているようです。因みに、「西国三十三所」、「坂東三十三箇所」、「秩父三十四箇所」で日本百観音となるらしい。※ 「大和国・長谷寺」としているのは全国に幾つも長谷寺があるからです。特に関東圏の霊場「坂東三十三箇所」には鎌倉と厚木の二箇所に長谷寺があります。(鎌倉は大和と同じく徳道上人が開祖となっている。)大和国・長谷寺 境内地図地図の下の矢印↑が上の写真の位置。次の矢印↑が登廊の始まる仁王門です。オレンジで記した登廊(のぼりろう)は山の上の本堂まで続く屋根付きの長廊下で、この寺の特徴です。長谷寺の歴史は686年(朱鳥元年)天武天皇の為に「銅板法華説相図」を初瀬山の西に安置したのが縁起らしい。(本長谷寺の開山者は道明上人)そして727年(神亀4年)初瀬山の東に伽藍を造営して開山。衆生救済の為の十一面観音(重要文化財)を本尊に祀ったのが先に紹介した観音霊場の祖である徳道上人です。仏教に国家鎮護の役割が担われた奈良時代、観音信仰はあっという間に広まったそうです。登廊(のぼりろう) 仁王門の下から撮影登廊(のぼりろう)は鎌倉時代(1039年)春日大社の社司 中臣信清の子の病気平癒の為に寄進されたものだそうだ。399段(108間)上中下の三廊に別れていて中廊と下廊は明治期(1894年)に再建されたもの。下廊の脇は牡丹の畑となっている。4月16日~5月8日現在、牡丹祭り開催中。今年は開花が遅れていたもよう。中廊と上廊の間、蔵王堂から僅かに見えるのは鐘楼です。山深く木々が邪魔をしているので本堂を下から撮影するのは不可能でした。下が鐘楼です。鐘楼の所から上廊を下に見た所。まさに山を登っている感じですね。でも階段は浅いのでそんなに苦ではありませんでした。長谷寺名物の正午を知らせるホラ貝であるが、修行僧の日課らしい。また深夜8時の雄叫びも有名だそうだ。雨でもほぼ濡れずに本堂まで来れるのは嬉しいですね。本堂の伽藍は中央が土足で通り抜けできるようになっている。その理由が長谷寺のご本尊、十一面観音(重要文化財)を間近で拝む為である。長谷寺式観音実は長谷寺の観音様は身の丈10m18cmと巨大なのである。木造の十一面観音像としては国内最大級だそうだ。当初の像は仏師稽文会(けいもんえ)・稽主勲(けいしゅくん)が近江国高島より来た霊木を彫ったもの。733年(天平5年)行基(ぎょうき)により開眼された。しかし度重なる火災により現在の像は1538年(天文7年)大仏師運宗によりはぎ寄せ造りで再造されたものらしい。(特別展チラシより)右手に数珠と錫杖。左手に水瓶蓮華を持ち方形の盤石に立位。地蔵菩薩のごとく人間界に下りて衆生を救済する姿を示したこの錫杖を持つ菩薩を長谷寺式観音と呼ぶそうだ。(通常の十一面観音に錫杖は無い)本尊の写真撮影は禁止されている。それ故冊子から写真を拝借。実は現在特別拝観が行われている。(春の部は~6月30日まで)特別拝観では通常立ち入れない宝本堂の中に入り観音像の足に触れる事ができるのだ。ちょっとバチカンのペテロの足を思い出しました。皆に触られてツルツルに・・。そしてお土産付き。仏の智慧(ちえ)をあらわす五色の糸をより合わせた腕輪。観音像の足に近づく時にこれを見につけるよう言われました。これにより観音像と御縁が結ばれた・・と言う印になるそうです。長谷寺入山料500円+本尊大観音特別拝観料1000円で1500円の所、共通券を先に購入すとる1300円になります。尚、上のミサンガのような五色の腕輪は、それだけ買うと確か700円していました。土産付きで1300円はお得です さて本堂続きです。本堂の舞台は山にせり出している。これを見て京都の清水寺を思いだしたのだが、清水寺も西国三十三所 観音霊場 十六番札所であった。舞台から見える景色載せきれなかったのでつづく。

2016年05月01日

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1