2016年06月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

英国のEU離脱の失敗 ・ ウェストミンスター宮殿

写真追加しました。Break Time(一休み)英国のEU離脱の失敗 ・ ウェストミンスター宮殿ウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)エドワード懺悔王とウエストミンスター寺院とウェストミンスター宮殿英国の国民投票でまさかのEU離脱が決定した。世界は震撼。直後英国ポンドは160円から130円に下落。当然ユーロもドルも降下し1ドル100円を割れた。週明け月曜は少し反発したものの、英国離脱後のEUの事、英国の事を思うと先行きは確実に悪い方に進むだろう。金曜にドルとユーロを少し購入したが、これから半年先にはもっと落ちているのではないかと予想される。(個人的にはユーロは100円割れて発足最安値の88.87円を切るのでは? と思う。)EUの窓口として英国に会社を開いている邦人は約1000社。他の諸国の会社も含めれば数千社ではきかない会社が進出していると予測。それが英国EU離脱となれば彼らは英国にいる意味が無くなる。他に窓口となる国を探して英国を去る会社は続々出て来る事だろう。実際、一部銀行ではすでに英国から他のEU諸国への移動の可能性が示唆されている。(逆にEUで働いていたイギリス人はみんなクビになり本国に戻って来る事になる。)移民に自分達の職を奪われる・・どころかもそも働ける会社そのものが消える・・と言う結果だ。それ故本当の経済危機はこれからじわじわ始まって行く事になる。また、この泥船から降りるべく、スコットランドや北アイルランドが独立する可能性が再浮上。彼らは独立してから独自にEUに入りなおしたいと言っている。そうなれば「United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland」ば完全な崩壊となる。つまり英国のアイデンティティ(Identity)も失う結果となるのだ。今回EU離脱派の票はたった1700万。実際、高齢者に離脱派が多く若者は残留派が多かった。意味も判らなく投票した高齢者に対して、将来を真剣に考えた若者は当然残留である。なぜなら今までのようにEUに加盟していればEU内から職場を選ぶ事が可能だったのに離脱すれば若者は英国内だけにしばられる事になるからだ。(グローバル化の時代に働き口はドメスティックに退行)一票は一票であるが、高齢者の票はこれからの未来ある若者の職を奪った事になる。(これから若者のイギリス離脱も進むかもしれない。)政治は30年先を見据えて動くものだ。だから30年先に生きている人達の票がもう少し重視されなければ・・と思う。「私には私の将来を決める選挙権が無かった。」14歳のイギリスの女の子が言った言葉だ。一言コメントのつもりが長くなったの今回は予定変更してイギリスの国会議事堂であるウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)の写真を紹介する事にしました。(写真は2013年5月のものです)ウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)ウエストミンスター橋とウェストミンスター宮殿ロンドン・アイからのテムズ(Thames)川とウェストミンスター宮殿生憎ゴンドラの順番を待っているうちに天気が激変。調度トップでドシャブリになる・・と言う悲劇 写真はかなり明るめに調整しています。(写真はテムズ川の上流方面です)赤い矢印・・ウエストミンスター寺院(Westminster Abbey)そもそもなぜ国会議事堂と呼ばずにウェストミンスター宮殿(the Palace of Westminster)なのか? それは、もとが王宮だったからです。写真では宮殿の後ろ(実際は宮殿の正面)に王室礼拝堂であるウエストミンスター寺院(Westminster Abbey)がありますが、先にあったのは寺院です。エドワード懺悔王とウエストミンスター寺院とウェストミンスター宮殿ウエストミンスター寺院の設立は正確にはわかっていないが7世紀には教会が存在していたとされる。エドワード懺悔王(Edward the Confessor)(1004年頃 - 1066年)は1050年頃ノルマン様式でもとあった教会を再建。同時期に居城をウインチェスターからウエストミンスターに移し城を建設。(城は少しずつ拡張。)※ 参考に以前「ロンドン(London) 4 (タワー・ブリッジ 1)」で紹介しましたがイギリスの宮殿史です。1049年~1530年 ウェストミンスター宮殿 (要塞としてのロンドン塔も王の居城としては1625年まで使用されているが宮殿には含まれていない)1529年大火が発生し宮殿移設1530年~1698年 ホワイトホール宮殿1702年~1837年 セント・ジェームズ宮殿 1837年以降 バッキンガム宮殿エドワード懺悔王(Edward the Confessor)の「the Confessor」は告解者とか証聖者と訳した方が解りすい。幼少期から修道士と共に生活していた彼は純粋に信仰心を持っていた王だったようです。罪を悔い祈るだけでなく、国家の為、慈善事業に力を入れ、ウエストミンスター寺院を再建し、イングランド教会とローマ教皇との間の関係改善をも行っている。修道士のような志を持った王者? 崇敬されるべき王は聖人認定され「the Confessor」が付いた。(列聖は1139年?)歴史ではノルマン・コンクエストを果たしたウィリアム1世(William I)(1027年~1087年)の名がよく上がるが、彼はエドワード懺悔王の甥でもともとノルマンデイー公だった。ノルマン人がイングランドに迎え入れられたのはエドワード懺悔王の功績が最初にあったからと言える。※2013年「ロンドン(London) 8 (シティの紋章)」や「ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)」を合わせて読んでもらえるとロンドン経済の成り立ちが解ります。リンク ロンドン(London) 8 (シティの紋章)リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)何度も火災や爆撃で宮殿は崩壊している。最初の火災は1529年。この時の王はヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)1530年、トマス・ウルジー枢機卿から取り上げた屋敷(ヨーク・パレス)を手にいれ宮殿を移設。(ホワイトホール宮殿と改名され1530年~1698年まで利用された。)ウェストミンスター宮殿図解青い矢印は川の流れの方向。最初の写真とは反対が宮殿正面。建物は右の川上が上院。川下が下院になっている。左オレンジ・・ビツグ・ベン手前黄色・・ウエストミンスター・ホールホール後ろ水色・・下院会議場右端緑・・・ヴイクトリア・タワーその左ピンク・・上院会議室ウエストミンスターから宮殿は移動したが、もともと王立裁判所としても利用されていた。1394年~1401年に改築されたウエストミンスター・ホールは初期の議会の会議場になっていた。また見て解るようにこの宮殿はシンメトリーではありません。実は正面から宮殿の全景を入れるのは不可能なので分割されています。宮殿正面右 ビクトリア・タワーからウエストミンスター・ホール横下院入口 上院側の翼ビクトリア・タワー 104m 中は議会の記録文書が保管。19世紀にイギリス政府はコンペ形式によって、新国会議事堂の設計。外観はテムズ川対岸からの眺めに重点をおきながら威厳のあるファサードが構築されている。上院側正面に立つ像はジョージ5世(George V)(1865年~1936年)彼はウエストミンスター憲章(1931年)においてイギリス連邦の君主の立場を象徴と正式に認めた王である。また貴族院独断の議会にも一石を投じている。現代の議会の父と言える存在。リチャード1世(Richard I)(1157年~1199年)像彼については2015年「ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 8 (リチャード1世)」を見てね。リンク ヴァッハウ渓谷 (Wachau) 8 (リチャード1世)左がウエストミンスター・ホールで下が下院のゲートになっていた。実はこの時にイギリス議会の会期中で宮殿前の道路は完全封鎖され、マスコミや警官がたくさん出ていました。ウエストミンスター・ホール 宮殿の最古に近い部分。1097年~1099年に建築。できた時は当時のヨーロッパで最大のホール。この屋根であるが、オリバー・クロムウェル(Oliver Cromwell)(1599年~1658年)の首が25年間もさらされたと言う曰く付き。時計塔ビッグ・ベンビッグ・ベン(Big Ben)については2009年に「ビッグ・ベンと国会議事堂」で書いています。さてさて、本当にEUを離脱したら長らく続いた大英帝国の偉功(いこう)も全て消え失せてしまう気がする。イギリス国民は何ておろかな決断を下したのだろう。最後に晴天の宮殿とビッグ・ベンの写真を載せました。ロンドンはネコの目のように天気が変わりました。おわり※ テムズ川についてはロンドン・シリーズで紹介しています。以下以外にもロンドンは幾つか書いています。リンク ロンドン(London) 1 (テムズ川)リンク ロンドン(London) 2 (テムズ川に架かる橋 1)リンク ロンドン(London) 3 (テムズ川に架かる橋 2)リンク ロンドン(London) 4 (タワー・ブリッジ 1)リンク ロンドン(London) 5 (タワー・ブリッジ 2)リンク ロンドン(London) 9 (テンプル教会 1)リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)リンク ロンドン(London) 11 (テンプル教会 3 中世の騎士)合わせてテンプル教会の起源であるテンプル騎士団について、ロンドン、シティにあるテンプル教会が本部となっていたのです。リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)リンク 騎士修道会 2 (聖ヨハネ騎士修道会) テンプル(神殿)騎士修道会(Knights Templar)の末路についてこちらで解説しています。リンク 騎士修道会 3 (ロードスの騎士)そもそも「十字軍遠征」とは何だったのか? について書いた章も付け加えました。リンク 十字軍(The crusade)と聖墳墓教会(The Church of the Holy Sepulchre) 1リンク 十字軍(The crusade)と聖墳墓教会 2 (キリストの墓)

2016年06月29日

コメント(0)

-

シュテファン寺院(Stephansdom) 1 (大聖堂の教会史)

アウグスブルクの司教座聖堂を終えて、思い出したのがウイーンの司教座聖堂です。まだ紹介していませんでした 前々回、大聖堂が必ずしも司教座聖堂ではないと書きましたが、今回のは間違いなくDomです。日本では昔からシュテファン寺院と訳されてきましたからタイトルもそうしましたが、「シュテファン大聖堂教会管理局」の日本訳によれば「司教座聖堂ウイーン聖シュテファン大聖堂」となっていました。また、ウィキペディアによれば、「ルドルフ4世の命によって建造されたこの聖堂は、1359年に65年がかりで南塔が完成。」と書かれていますが・・。実際、シュテファン聖堂の歴史はわかっている時点でもオーストリアがまだ辺境の地であった12世紀に遡ります。あるいは、もっと古く、ローマの砦があった時代に異教の教会と墓地がここにあったのではないか? とも考えられています。それは聖堂入り口のリーゼン門の下から集団墓地らしき遺構が見つかっているからだそうです。(シュテファン大聖堂教会管理局発行の本より)何にしても教会の歴史の層は深く、比例するように教会の中の雰囲気にも現れている気がします。それは第二次世界大戦での大きな被害とその後の再建にもかかわらず・・です。さて、写真は2年前の撮影です。枚数がかなりあり写真の仕分けに時間がかかって随分お待たせいたしました m(_ _;)mシュテファン寺院(Stephansdom) 1 (大聖堂の教会史)バーベンベルク(Babenberg)家の教会教会建設史(簡略)元、ピルグラム(Pilgram)の大説教壇司教座聖堂ウイーン聖シュテファン大聖堂(Stephansdom)地下鉄シュテファンプラッツ(Stephansplatz)駅から地上に出たあたり南西側から撮影。写真の塔は南塔にあたる。南の尖塔の高さは137m。バーベンベルク(Babenberg)家の教会そもそもウイーンはもとはケルト人達の入植地。それは後に古代ローマの軍事基地となり宿営地ウィンドボナ (Vindobona)となったのが起源である。そこに辺境伯バーベンベルク(Babenberg)家が1155年に首都を移した事により発展。それを遡る事1137年12月26日。パッサウ(Passau)司教区の司教レギンマールとバイエルン公であり、時のオーストリア辺境伯であるバーベンベルク(Babenberg)家のレオポルド4世(Leopold IV)(1108年頃~1141年)との間でマウテナー契約が交わされる。簡単に言えば土地の交換を行いバーベンベルク(Babenberg)家はウイーンに進出。同時に将来司教座の置かれる教会建設を約束された。記録に残る最初の教会が建つのは1137年12月26日となっているが実際は未完ながら1147年に部分的な聖別式がパッサウ司教により行われている。当初の教会は「公爵の教会」と言う体であったようだ。※ パッサウ(Passau)は739年に司教座が設置された由緒ある司教区。そこにも聖シュテファン(独)を祀ったStephansdomがある。それ故か? 「司教座聖堂ウイーン」と「司教座聖堂パッサウ」との名前の判別が必要なのは・・。教会正面は正確には北北西にあたる。カトリック的でない正面二つの塔(ミナレット)はハイデン塔(heidnisch)と言うらしい。意味は「異教の塔」だとかリーゼン門 1230年~1250年に建造1250年、神聖ローマ皇帝フリードリッヒ2世(Friedrich II)(1194年~1250年)がウイーンを訪問する時に整えられた門らしい。とは言え、これが現在の教会の中でも最古の部分。聖堂内から入り口(リーゼン門)方面を見た所。入り口の上は2階桟敷席。写真から見えにくいかもしれないが、鉄柵が据えられている。ミサの時は観光客は中に入れないようです。手前 ↑ が正面リーゼン門ブルーのNが北の尖塔(聖堂内部からエレベーター) Sが南の尖塔(堂外から階段)グリーンのラインは使徒の廊中心グレーが内陣に続く身廊イエローのラインは女性の廊ピンクで囲ったアルファベットは全て祭壇教会建設史(簡略)1147年(第一期)ロマネスクの聖堂が建設。間口26m×長さは83m。1230年~1245年(第二期)当初の土台を全て取り払って後期ロマネスクのバシリカの聖堂で再建が始まる。「めざせ司教座聖堂」で皇帝の席や公爵の桟敷席なども設けられたと言う。1263年4月に聖別。※ バーベンベルク家はフリードリヒ2世(1211年~1246年)の代で男系が絶えて後に断絶。1304年~1340年(第三期)ハプスブルグ家のアルブレヒト2世(Albrecht II)(1298年~1358年)が3つの後陣を持つゴシックのホール式の聖堂を建設。(ハイリゲンクロイツのシトー修道会の聖堂がお手本)父アルブレヒト2世が没しオーストリア公になったルドルフ4世(Rudolf IV)(1339年~1365年)は西の礼拝堂を建設。1359年(第四期?)にはルドルフ4世自ら礎石を置いてゴシックでの教会の増築を開始。1361年には聖コロマンの石が司教の門に埋め込まれ、同じ年に側廊壁の建築が開始。ロマネスクの聖堂をすっぽり囲う形で外側にゴシックの外壁が完成すると1430年。ロマネスクの長堂側壁は撤去された。ルドルフ4世が銀製具を使用して礎石した南の尖塔は1433年に完成。(彼の死の68年後)北の尖塔の礎石は1450年。しかし建設が開始されたのは17年後の1467年。そして当初南の尖塔と同じ高さになるはずだった北の尖塔であるが1511年ほぼ現在の高さ(68m)で建築はストップ。(何度かトライはあったものの16世紀初頭に塔の建築は中止された。)1469年、ウイーン司教区に認定。1631年、ウイーン司教が侯爵司教(Fursterzbischof)の称号を得る。(神聖ローマ帝国の侯爵を兼ねた領主司教となる。)1647年、領主司教のもとでバロックの祭壇が完成。1677年、堂内のバロック化が進む。1723年ウイーンが大司教国に認定され、シュテファン寺院は管区の大司教座聖堂となる。内陣方面(柵の手前から撮影)元、ピルグラム(Pilgram)の大説教壇(15世紀後半)かつては「ピルグラムの説教壇」と呼ばれていたが、近年の研究でアントン・ピルグラム(Anton Pilgram)の作品ではない事がわかったらしい。よって今はただの大説教壇である。台座には飛び出すようにローマカトリックの4人の教父が彫り込まれている。写真左 聖アウグスティヌス 写真中 聖ヒエロニムス 写真右 聖アンブロジウス他 聖グレゴリウスまるで石をレース編みしたかのような細かい細工。台座には作者の自画彫像も彫られている。いったい誰だか解らないが素晴らしい作品であるのは間違いない。通常は触れる事も禁止であるが、待降節と四旬節。それに毎月第一金曜日には説教の為に使用されているらしい。とにかく広い。そして天井が非常に高い。他の教会とスケールが違う。身廊右側・・・使徒の廊柱と言う柱は祭壇になっているし、側廊はもちろん壁にも・・。F ヨセフの祭壇(聖堂中ほど右)1699年アントン・ショーニアンス作E 女性の祭壇(聖堂中ほど左)陽光のマリア 1470年~1480年頃の作品。なぜか聖母は三日月の上に立っている。聖母の頭上に天使が運んでいるのはハプスブルグ家の王冠だそうです。調度このあたりで教会の真ん中あたり。入り口方面を再び撮影。次回、内陣、そして北と南の尖塔に続きます。全3回くらいで行けるかな・・。終わったらデルフトを予定しています。リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 2 (内陣祭壇とフリードリッヒ3世の墓所)リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 3 (北側塔のテラス)リンク シュテファン寺院(Stephansdom) 4 (南塔)

2016年06月21日

コメント(0)

-

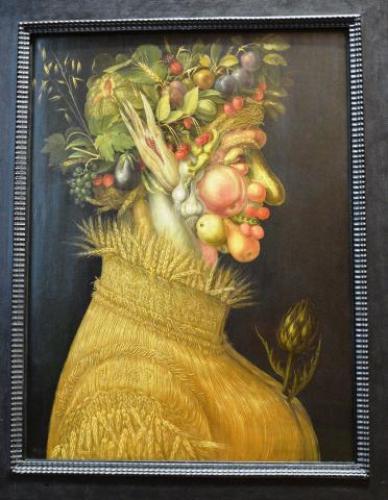

ジュゼッペ・アルチンボルド(Giuseppe Arcimboldo)

ちょっと書き加えました。Break Time (一休み)ジュゼッペ・アルチンボルド(Giuseppe Arcimboldo)(1527年~1593年)ウイーンの写真を見返していて、美術史美術館で面白い絵を発見。イタリアのマニエリスムの画家なのにちょっと奇妙な絵を描く人だ。その絵は江戸末期の奇抜な作風の浮世絵師、歌川 国芳(うたがわ くによし)(1797年~1861年)の「寄せ絵」を思い起こさせる。(1566年製作の「法曹(giurista)」はまさに同じ。)彼の作品はウイーン(美術史美術館)、パリ(ルーブル)、スウェーデンの城にあると言う。(後で詳しく・・。)もともとミラノ出身だった彼はステンドグラス作家として出発。ウイーンではオーストリア大公フェルディナント1世に招かれて宮廷画家として活躍。以降、フェルディナント1世、ルドルフ2世の下でも宮廷お抱え絵師として勤務し、その絵は欧州の身分ある人の所に贈答品としても贈られた。また彼の非凡な才能は絵画だけでなく衣装のデザインやイベントなどにも発揮されたと聞く。当時人気の画家だったのは間違いない。ジュゼッペ・アルチンボルド(Giuseppe Arcimboldo)(1527年~1593年)アルチンボルドの仕えた神聖ローマ皇帝フェルディナント1世(Ferdinand I)(1503年~1564年)マクシミリアン2世(Maximilian II)(1527年~1576年)ルドルフ2世(Rudolf II)(1552年~1612年)ウイーン美術史美術館所蔵 連作「四季」の夏 1563年制作宮廷画家になったのは1562年。連作「四季」は着任の翌年に描かれている事になる。実はこの絵、ルーブル美術館にも同じ物がある。しかし、あちらの制作は1573年。しかも淵に植物のフレーム付き。なぜ?実はジュゼッペ・アルチンボルドの作品は贈答品として欧州の王族に随分配られているからだそうだ。ルーブルの作品はどれも1573年制作。それはマクシミリアン2世(1527年~1576年)がザクセン選帝侯アウグストにプレゼントする為にコピーされたものかもしれない。実りの夏のモデルは女性のようだ。(四季の春と夏は女性。秋冬は老いた男性。)春を撮影していなかった。その時になかったのかもしれない。また秋に関してはウイーンの作品は消失。よってルーブルのみ。年代からして最初に描かれたのは間違いなくフェルディナント1世の為。首には「Arcimboldo」の銘。肩の方には「1563年」と刻まれている。因みにルーブル作品は1573年になっていた。胸に刺さっているのはアーティチョーク(Artichoke)アザミの改良は古代ギリシャ・ローマから始まり食用としては15世紀にナポリ近郊で栽培されたそうだ。当時フェルディナント1世の宮殿にはイタリア文化があふれていた事も示しているのかも・・。連作「四季」の中で「夏」は一番完成度が高い作品。ウイーン美術史美術館所蔵 連作「四季」の冬 1563年制作こちらもルーブルの作品は1573年製作。枯れかけたブドウの木のようだ。仏教で言えば、まさに「諸行無常」の世界感である。ミラノ出身の彼をウイーンに呼んだのは神聖ローマ皇帝にしてウイーン大公、ボヘミア王でハンガリー王であるハプスブルグ家のフェルディナント1世(Ferdinand I)(1503年~1564年)。彼は前回ふれたカール5世の弟でもある。フェルディナント1世は遡る事、神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世のウイーンのダブル結婚の結果、ボヘミア・ハンガリー王の娘アンナ・ヤギエロ(Anna Jagiello)と結婚。フェルディナント1世は妃の為にプラハ城内に離宮を建設しているそうで二人の仲はとても良かったらしい。ウイーン美術史美術館所蔵 連作「四大元素」の火 1566年制作「四大元素」とは、大気、火、大地、水を擬人化したもの。ウイーン美術史美術館の本によれば、この作品はマクシミリアン2世(Maximilian II)(1527年~1576年)の為に描かれたものらしい。確かにマクシミリアン2世が神聖ローマ皇帝になったのが1564年。若干36歳の時である。この絵はその2年後に制作されているから38歳の皇帝の姿かも・・。なぜなら首には金羊毛勲章を下げているからだ。金羊毛勲章は、金羊毛騎士団の証であり、当時はすでにハプスブルグ家に継承されていた。これについてはどこかで詳しくやりたいです 現在もスペインでは王家の与える勲章として存在していて、日本の天皇陛下も明治天皇以下全て叙勲されているもので基本 王族しか与えられない。(騎士団には入れない)※ 金羊毛勲章は2018年6月「金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)」にて書きました。リンク 金羊毛騎士団と金羊毛勲章(Toison d'or)体の部分は大砲や鉄砲など武器ざんまい。燃える闘志でも示したのでしょうか?ウイーン美術史美術館所蔵 連作「四大元素」の水 1566年制作ちょっとグロさが際立ちますが、これは真珠のイヤリングとネックレスをしているので女性の肖像のようです。なぜ水なのか解りません。むしろこれは魚類図鑑です。コロンブスが新大陸を発見してから欧州には無かった動植物が輸入されてきました。とは言え、なかなか庶民が目にする事はできません。また王族と言えど、美術品と違って鮮度の重要なものはやはり簡単に目にする機会はありません。まして生もののコレクションは無理です。実物の代わりにコレクションする・・と言うたぐいの絵なのか解りませんが、このようなコラージュはともかく、17世紀に入ると博物学のような静物画が増えてくるのです。さて、3人目の皇帝ルドルフ2世(Rudolf II)(1552年~1612年)はプラハ城をメインの居城としたようで、宮殿には専用の美術室を造り、コレクションした作品を飾っていたと言います。特に前出紹介したアルチンボルドの連作「四大元素」の火などマクシミリアン2世のコレクションもそこに加えられていたようです。実はそれらコレクションは17世紀に入って、多くの作品がスウェーデン軍により略奪され散逸。その中にはルドルフ2世自身を描かせた「ウェルトゥムヌスに扮したルドルフ2世」(1590年頃)が含まれており、現在それはスウェーデン、スクークロスター城(Skokloster Castle)にあるらしい。参考の為にウイキペディアよりパブリックドメインになっていたので借りてきました。スウェーデンSkokloster Castle 「ウェルトゥムヌスに扮したルドルフ2世」 1590年~1591年頃製作ウェルトゥムヌス(Vertumnus)・・ローマ神話に出てくる果樹と果物の神様。様々な形態に変身できるらしい。タイトルに 「ウェルトゥムヌスに扮したルドルフ2世」と付いているのでまさしくこれは神聖ローマ皇帝ルドルフ2世(Rudolf II)(1552年~1612年)の為の肖像画である。しかし、晩年のアルチンボルドはルドルフ2世への忠誠を誓いつつ体調が悪く故郷のミラノに戻っていたそうだ。この作品は故郷で製作されて送られてきたアルチンボルドとその弟子の共作らしい。違和感を感じるのはその為か?当時、神聖ローマ皇帝3代(親子3代)が夢中になった絵師である。人気は彼の死後も続き結構 贋作が造られたらしい。しかし、その後バロックが流行るとアルチンボルドの名さえ忘れられ、20世紀に入ってシュルーレアリストが見つけるまで埋もれていたらしい。ウイーン美術史美術館では特に目が留まったのでしっかり撮影してました。アルチンボルドの絵は良くも悪くも目立つ絵です。

2016年06月12日

コメント(0)

-

アウグスブルク 9 (司教座聖堂 2 ロマネスクのクリプト)

ゴシック時代(12世紀~16世紀初頭)になると司教座聖堂はその都市の成功を示す建物として競って壮麗に建てられたようだ。(他には負けられない。)それ故、教会建築に携わる石工ギルドや絵師のギルド、彫刻のギルドなど最高の職人による最高の技術が結集され自慢の一品に仕上げられたのである。つまり司教座聖堂はその都市のただの宗教的なシンボルではなく、その都市の力が具現化されたエンブレム(emblem)に他ならないのだ。アウグスブルク 9 (司教座聖堂 2 ロマネスクのクリプト)ロマネスクのクリプト(crypt)墓地プレートの回廊(Cloister)忌中紋章・ハッチメント(Hatchment)さて、今回紹介するのは司教座聖堂の西側部分である。今まで見た中でこんな変わった形の教会は見た事が無い普通の教会であれば入り口にあたる部分に、この教会の場合もう一つクワイヤが存在していたのだ。そしてさらにその下に古いクリプトが・・。残念なのは資料が十分になく年代が特定できない事。何度もこのあたりで教会が取り壊されては再建されたり増築され、発掘中に発見された基礎が利用されたりで調べて見て訳がわからなくなりました (教会自体の入場は無料。よって教会の資料は無し。売店も無し。)前回紹介した内陣側から身廊の後方を見た所。普通の教会であれば、そこには入り口とパイプオルガンがあっても良い場所だ。クワイヤがあり、一見こちらが正規の聖堂にさえ思える。ここは1325年~1343 年に再建されたらしい西のクワイヤ(聖歌隊席)。つまりロマネスク時代のこのチャペルの内陣は今と反対側にあったと言う事が図からも示されている。そして気付いて欲しいのがクワイヤの下部に地下クリプトの入り口が開いている事。前回の地図の一部 今回紹介するのは教会の下部(西側)黄色の★は前回紹介した現在の内陣。今回紹介するのは黄色の基礎の部分。カロリング・チャペル。A・・身廊B・・クリプト(crypt)(上は西のクワイヤ)C・・壁画のある側廊(かつては翼廊)D・・棺と歴代の司教の肖像がかけられた側廊E・・回廊の廊下は墓地?M・・聖アフラ アウグスブルク 教区博物館(Diozesanmuseum St Afra Augsburg)ロマネスクのクリプト(crypt)ロマネスク時代の半地下の礼拝堂で聖者や殉教者の遺骨を納めた場所と考えられる。つまり地下墓所なのだ。一番奥には古い聖母子の像が祀られていた。ロマネスク時代の作と思われる美しく慈悲深い聖母像。これは見るからにお宝品。見ているだけで癒やされるお顔ですC・・壁画のある側廊(かつての翼廊)1491年 フレスコの絵は幼児キリストを背負うクリストフォロス( Christophorus)クリストフォロス( Christophorus)本名はレブロス。「幼児キリストを背負った者」として改名。絵は伝承にのっとりレプロブスが持っていた杖を地面に突き刺すと杖から枝と葉が生え巨木となったと言う逸話よるもの。D・・棺と歴代の司教の肖像がかけられた側廊ウルリッヒ・チャペル(Ulrichskapelle)の発掘中に見つかったカロリングチャペルの北側翼廊。教会に隣接する回廊のある建物の一部。外観ではこのあたりに鐘楼が2つ建っているはず。しかしそれらしき入り口など発見できませんでした。墓地プレートの回廊(Cloister)回廊の床は墓地。そして壁も元は埋め込み式の墓地だった可能性が・・。現在は墓標を壁に貼り付けて展示している状態。壁の裏側が聖アフラ アウグスブルク 教区博物館(Diozesanmuseum St Afra Augsburg)になっている。北側の回廊奧に美術館に入れる裏口がもう一つある。教区博物館は有料。教区博物館は撮影禁止でしたが、目玉である神聖ローマ皇帝カール5世(Karls V)の遺物を紹介。(ポストカードですが・・)パンフによれば世界に一つと言うカール5世の立体の忌中紋章(きちゅうもんしょう)である。Funeral helmet Kaiser Karls V 1559カール5世の葬儀のヘルメット・・と博物館のパンフには書かれているが、実際これはカール5世が亡くなった時に喪中期間に掲げられていた立体の紋章である。※ 神聖ローマ皇帝カール5世(Karl V)(1500年~1558年)忌中紋章・ハッチメント(Hatchment)フューネラル・アチーヴメント (funeral achievement) あるいはハッチメント(Hatchment)日本語に訳すと忌中紋章(きちゅうもんしょう)あまり知られていないと思うが、1600年代前半に、葬儀のセレモニーの時にその家の紋章を掲げる行動があったらしい。(地域差はあるらしい。)葬儀の葬列の時から使用し、喪の期間中、6ヵ月から12ヵ月あるいは20ヵ月それは家に掲げられ、後にそれは教区の教会へ納められたそうだ。(忌中間はそれぞれ・・。)その紋章は大抵の場合盾の形で家紋が入り、場合によっては誰が亡くなったかの見分ける事が出来る物だったらしい。が、今回のカール5世のヘルメットは立体で、またその豪華さでは例の無い物。当時、このような装飾ヘルメットや実戦用のヘルメットまた盾(たて)などが立体紋章として利用される事もあったらしい。神聖ローマ皇帝カール5世(Karl V)絵画はウイーンの王宮(ホーフブルグ)内、王宮宝物館(Kaiserliche Schatzkammer Wien)で撮影したもの。カール5世は痛風(リュウマチ)に悩み、最後はマラリアで亡くなったそうだ。彼の在位期間はルターの宗教改革や多くの戦争が続いた。恵まれたお坊ちゃまの即位かと思いきや苦労の連続。皇帝選挙の時は選帝侯を買収する為にフッガー家から多額の資金を借りた。フッガーは皇帝相手に「私がお金を貸したからだ・・。」と平気で言ったそうだ。身も心も疲弊してやっと退位したものの、その2年後に亡くなった。結構気の毒な人かも知れない。話は戻って・・。さすが元神聖ローマ皇帝の葬儀である。さぞ盛大に執り行われたのであろうと推察するが、疑問なのはスペインで亡くなったのになぜその紋章がアウグスブルクにあるのか? と言う事。流れ流れてここに来たのか? あるいはカール5世の葬儀は彼の関わるあちらこちらの土地で行われたのか? そして紋章は各地で造られていたのか? それは解らない。アウグスブルク・・・一応終わります。back numberリンク アウグスブルク 1 (Intercity Express)リンク アウグスブルク 2 (クラウディア街道)リンク アウグスブルク 3 (市長舎 黄金ホール)リンク アウグスブルク 4 (ペルラッハ塔・Perlachturm)リンク アウグスブルク 5 フッゲライ 1 中世の社会福祉施設リンク アウグスブルク 6 フッゲライ 2 免罪符とフッガー家リンク アウグスブルク 7 (シェッツラー宮殿 ・Schaezlerpalais)リンク アウグスブルク 8 (司教座聖堂 1 ゴシック様式の聖堂)アウグスブルク 9 (司教座聖堂 2 ロマネスクのクリプト)

2016年06月07日

コメント(0)

-

「怖い話」の結果

Break Time(一休み)「怖い話」の結果ドア・ノッカー(Door knocker)前回、冒頭で書いた「怖い話」実は本当に恐ろしい話だった・・と言う事が判明しました。怖い話・・・・DHLから国際宅配便で近日中に荷物が届くと連絡がきた。しかし、どこの国から? 誰から? 何が届く? 全く見当がつきません。..・ヾ(。>д<)シ こえぇぇぇ 実態は「DHL」の名を語ったスパイ・メールだったようです。「スパイ・メール」とは・・簡単に言えば送るられた人のパソコンに入り込んだウイルスにより個人情報が流出する・・と言う迷惑メール中でも最悪なものの一つです。幸いうちの場合はパソコンに入れていたセキュリティーソフトのおかげで開いたけど感染せずにすみました。「DHL」では「DHLブランドの不正使用」と言うタイトルで今回警告が出ていましたからかなり世界的な規模でメールが出されている可能性があります。全く国際配送に思い当たる事がない人は開かずに速やかに削除を勧めます。「DHL」は世界220以上の国・地域に事業を展開するドイツ・ボンに本拠を置く国際輸送物流を手がける会社です。海外との荷物のやりとりをした事がある方なら利用した事もあるかも知れません。専用の飛行機も成田に入っていますし、実際うちなどアメリカから通販のフルーツが「DHL」により送られてきた事があります。だから今回も姉のサプライズでアメリカン・チェリーでも来るのかな? と半分期待していたのですが・・。姉に確認したら知らない・・と言うので「DHL」のホームページを見て「スパイ・メール」だった・・と言う確認ができた次第です。以前「DHL」を使用した所の名簿が流出しているのかもしれません。「怖い話」が「美味しい話」で報告できたらよかったのに「本当に恐ろしい話」でオチが付いてしまいましたせっかくなので前回漏れた写真を一つ紹介します。アウグスブルク司教座聖堂の南側扉のドア・ノッカー全体像は前回の写真にあります。1000年頃のものらしい。いったい何者でしょぅね。ドア・ノッカー(Door knocker)ドア・ノッカーにはもちろん人の来訪を告げる・・と言う目的が大ですが、家の中に悪魔や悪霊など邪気が入るのを防ぐ・・と言う魔除けの意味もあったようです。意味的にはガーゴイル(gargoyle)と同じなのかもしれません。初期は古代エジプトやギリシャで使用されたガーゴイルと同じようなライオンなど強い動物があしらわれていたらしいし、異教の怪物メドゥーサ(Medoūsa)の頭が用いられていて当初から明らかに魔除け的なデザインが登場している。(イスラム圏では宗教上の理由もあり人の手の形の所も。)それはゴシック期の教会ではゴブリン(小鬼)やもっとグロイ怪物なども出現したらしい。魔を持って魔を祓う・・と言うことなのかもしれない。後に一般の住居のドア・ノッカーは合理的な呼び鈴に代わりドアッノッカーはだんだんすたれた。しかも今はセキュリティーの万全なカメラ付きインターフォンの時代。今更付けている家は装飾目的がほとんどだろうしそもそもつけるような厚みのある立派な扉はなかなか見かけない。私的にはこう言うの好きだけどねさて、話をまとめるとセキュリティー・システムの重要性です。パソコンやスマホなどネット・メールの世界で、セキュリティー・システムは魔除けのドア・ノッカーよりも確実に魔をブロックしてくれる存在だと言う事です。何より被害がなくて助かったー ヽ(*^。^*)ノ

2016年06月03日

コメント(0)

-

アウグスブルク 8 (司教座聖堂 1 ゴシック様式の聖堂)

怖い話・・・・DHLから国際宅配便で近日中に荷物が届くと連絡がきた。しかし、どこの国から? 誰から? 何が届く? 全く見当がつきません。..・ヾ(。>д<)シ こえぇぇぇ さてアウグスブルクDom(ドーム)の紹介です。一般に日本では「アウグスブルクの大聖堂」と訳していますが、本当のDomの解釈は「Domus Dei (神の家)」から来ているので厳密には「大聖堂」の訳はちょっと違うのだそうです。では神の家(Dom)とは? 正しくは「司教座聖堂」の意だそうです。司教座は簡単に言えばその司教区の全ての教会の上にある本部になる教会の事。教会のドームが大きくて立派・・と言うだけではなく、司教は支部教会を率いる事で権力を持ち。かつ大きな財力を持つ教会だという事でもあります。また、司教座は司教が座る司教専用の椅子が据えられている事からカセドラ(cathedra)とも呼ばれます。カセドラ(cathedra)はラテン語で司教座椅子その物をさした語です。つまりDom(ドーム)とカセドラ(cathedra)は同じ意味を持つ同意語なのです。※ 大聖堂と日本訳でついていても司教座聖堂でない場合もある。・・と言う事。※ 司教座聖堂については2009年12月「ザルツブルク 3 (司教座聖堂と大司教) 」の所で触れています。また司教座聖堂で検索してもらえれば今までの他の司教座聖堂も検索できます。アウグスブルク 8 (司教座聖堂 1 ゴシック様式の聖堂)アウグスブルク司教座聖堂(Der Hohe Dom zu Augsburg)ゴシック様式の聖堂最初に紹介した通り、アウグスブルクは南北に走るクラウディア・アウグスタ街道(Via Claudia Augusta)上の二つの街が合体してできた街です。北は元はローマの砦があったは場所でローマ人の居住区となった所。そこにキリスト教が公認されてから大聖堂ができ周りに広がった街です。(古代ローマの解体後はマジャール人(Magyarok)が占領していた時代もあり神聖ローマの時代になってからもマジャール人の侵略は続いた)南は中世にベネディクト修道院(ウルリヒ&アフラ教会の前身)の周りに商人が多く集まった。それぞれがだんだんに拡張して合体。その場所が前に紹介した市庁舎(Rathaus)とぺルラッハ塔(Perlachturm)だっと思われる。(だから市長舎前広場も確保できたのかも・・。)今回は北側の大聖堂(司教座聖堂)ゴシックの部からの紹介ですが、資料もほとんどなく、しかも複雑に歴史が重なっているので難しい物件なのですペルラッハ塔(Perlachturm)からのDom(ドーム)の写真全体を確認できる唯一の写真です。(雨だったのでボヤケていますが・・。)ローマ時代にはすでに街の中心部だった場所だそうです。(近辺からローマ時代の遺跡があちこち出土。)ラートハウスからは近いが1度下ってから緩やかに登った高台にあります。司教座聖堂ですし、中世には最大規模になっているので周辺も関連施設で占めるめられていたようです。南側の入り口この扉はゴシック時代のもののようです。この司教座聖堂は生母マリアに奉献されている。教会の見取り図が無いので公園にあった史跡の地図から説明・ 薄紫が道路で、上の←がかつてのクラウディア・アウグスタ街道・ ← 写真の南側入り口(北門もあります。)・ 濃いピンクで囲ったところが現在の建物部分です。聖堂の左隣中庭のある回廊は現在 一部美術館。(Diozesanmuseum St Afra Augsburg ・聖アフラ アウグスブルク 教区博物館)・ 紫やオレンジ、水色、緑などはかつての教会の建物などの基礎が残っている場所。・ 聖堂の中の E(東側)の★ゴシック様式の聖堂 W(西側)の★ロマネスク様式のクリプトが残っている。つまり長い歴史の中で教会は位置を変えたり無くなったり、増築されたりしているのです。その中には古代ローマ時代の教会の基礎(遺跡)もあります。建築様式もロマネスクやゴシックが混ざりあって他に例の無い不思議な造りになっています。上の史跡の地図 聖堂の南側 紫の基礎部分Karolingischen Doms St Johann10世紀のカロリング・ロマネスク様式の聖ヨハネ教会の跡※ カロリング・ロマネスク様式・・・ロマネスク様式の定義は11世紀以降より13世紀のゴシック様式以前であるが・・。フランク王国カロリング朝の時に発展したロマネスクの初期段階のバシリカと単廊式教会堂(Saalkirche)を持つタイプ。プレ・ロマネスクと言える。現在の司教座正道の内部もいろいろと混ざりあっている。大まかに言えばこの教会は9世紀から12世紀にかけて造られたロマネスク式の部分と14世紀頃に改築されたゴシックがミックスされている。側廊から左奧がクワイヤ。奧がそれを取り囲む周歩廊身廊の座席身廊ゴシックの教会と比べると座席ある方の天井は低い。側廊と身廊の接合部はロマネスク様式で修復されている。身廊の柱には聖人の絵画が並ぶ内陣前にはハンス・ホルバイン(父)の作品4枚の板絵が1493年に祭壇画として描かれているそうだ。テーマはマリアの生涯。その一つが下 マリアの宮詣で・・と解釈する。内陣はもちろん立ち入り禁止区域(その規模が案外大きい。)反対の柱には同じくハンス・ホルバイン(父)の作幼児キリストの宮詣でか? 上左には聖母戴冠の図。内陣前に木彫のマリアと幼児イエスの像があり、小さな祭壇になっている。内陣、クワイヤクワイヤ奧に修道院タイプの聖歌隊席があり、その左手前に司教座椅子カセドラ(cathedra)がある。薄暗い上に遠いのでボケた写真ですが・・。何やら物々しげな石の椅子のようです。このタイプはミラノあたりで見たのに似ている。もはや象徴としての椅子でしょう。クワイヤを取り囲む周歩廊を囲むステンドグラスもちろん後年修復されて復元されていると思うが、ゴシックの聖堂ができてからこの形になったのだろう。何しろ最初のものは12世紀らしいから・・。モザイク式で描かれたステンドの雰囲気はゴシックと言うよりはロマネスク調。この種のタイプのステンドグラスとしては、ドイツ最古らしい。描かれた預言者は全部で5人。司教座聖堂 2 につづくリンク アウグスブルク 9 (司教座聖堂 2 ロマネスクのクリプト)

2016年06月01日

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1