2018年05月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

新 世界で最も醜い植物 第4位 (ウェルウィッチア)

2009年8月22日「世界で最も醜い植物 第4位 1 」2009年8月23日「世界で最も醜い植物 第4位 2 (ジャイアント・ウェルウィッチア) 」でかつて紹介した事のある植物ですが、この所アクセスが増えていたので写真など入れ替えて一つにまとめて編集しなおす事にしました。初期の頃は毎日更新していたので内容がショートな事、楽天での写真登録容量がとても低く解像度の良い写真はのせられず、かなり画質の悪いものとなっていました。しかも、楽天写真館が途中で代わり、以降、前の登録分の写真の色が落ちた事。過去を振り返って編集するのはおかしな話ですが、写真の色が悪い事に私自身気になっていたので、元の写真から選択し直して、写真を増やし、新編集でのせる事にしました。尚、新たに掲載し直す分は一つにまとめ、カテゴリーを「花・植物」でのせる事にしました。新 世界で最も醜い植物 第4位 (ウェルウィッチア)英国の王立園芸協会の醜い植物ランキングウェルウィッチア(Welwitschia mirabilis)の発見生息地ジャイアント・ウェルウィッチア(Giant Welwitschia)生態1~2裸子植物の雌雄異株(雄花と雌花の胞子嚢穂)媒介者英国の王立園芸協会の醜い植物ランキングなぜ? 「世界で最も醜い植物」第4位なのか?私自身忘れていましたが、2009年7月に英国の王立園芸協会(Royal Horticultural Society)がインターネット上で「世界の中で最も醜い植物」を検索発表してリストを出した。その4位にランキングされていたのがウェルウィッチア(Welwitschia mirabilis)だったようです。上位にランクしたのはどれもインパクトのある植物ばかり。でもたまたま写真があったのがこれだったので、4位のみ載せたようです。私自身1~3位がどこにあるのか? と思って探してしまった 参考に当事発表されたランキングを紹介しておきます。オンラインで投票したのは289人。1位 スマトラオオコンニャク Corpse flower (Amorphophallus titanum) 29%2位 サンコタケ Stinky squid (Pseudocolus fusiformis) 26%3位 ベジタブル・シープ Vegetable sheep (Raoulia eximia) 21% 4位 ウェルウィッチア Tree tumbo (Welwitschia mirabilis) 12%5位 パキポディウム Elephant's trunk (Pachypodium namaquanum) 4%6位 ウツボカズラ Monkey cups (Nepenthes) 2%7位 タマツルクサ Sea onion (Bowiea volubilis) 2%8位 コレティア・パラドクサ Thorn of the cross (クロウメモドキ科Colletia paradoxa) 1.5%9位 キフォステンマ・ブドウガメ Bastard cobas (Cyphostemma juttae) 1.5%10位 アリストロキア・ギガンティア Birthworts (Aristolochia gigantea) 1%ウェルウィッチア(Welwitschia mirabilis)の発見非常に変わった生態を持つウェルウィッチア(Welwitschia mirabilis)を発見したのは、医師から植物学者に転身したオーストリア出身のフリードリヒ・ヴェルヴィッチュ(Friedrich Martin Josef Welwitsch)(1806年~1872年)である。発見者ヴェルヴィッチュの名前から植物名はウェルウィッチア(Welwitschia mirabilis)と命名された。ウイーンで植物学と医学を学んだヴェルヴィッチュは医師の仕事を辞めて1839年にポルトガルに渡る。当初はポルトガル領のカナリア諸島やマデイラ諸島で珍しい植物を採取。それを植物協会の標本交換会に送って生計を立てていたと言うので、たぶん趣味が勝った仕事だったと想像する。彼の仕事に目をつけたのが、ポルトガル政府だった。1853年、ポルトガル政府の要請によりヴェルヴィッチュは当時ポルトガル領であったアンゴラに派遣されナミブ砂漠でウェルウィッチアを発見する。.ヴェルヴィッチュはアンゴラに8年滞在して探検と採取を行い1861年欧州に戻ると1863年には英国に渡っている。(おそらくポルトガルとの契約が切れたのだろう。)英国では今までで採取した膨大な植物標本を英国の王立植物園キューガーデン(Kew Gardens)や自然史博物館の援助を受けて分類整理して研究成果を本にして発表し彼は植物学者になった。.余談だが、1872年、彼はロンドンで没するのだが、彼の残された標本の争奪でポルトガルと英国自然史博物館はもめ、結局分け合う形で保有される事になったらしい。「世界で最も醜い植物」と形容された植物。おそらく写真はナミビアのカオコルベ砂漠(Kaokoveld Desert)。その中でも1500年生きていると言う巨大なウェルウィッチア(Welwitschia mirabilis)が上。以前はジャイアント・ウェルウィッチア(Giant Welwitschia)と紹介されていた。これで樹齢1500年と推定されている。下は前回紹介のコーリシャス(Khorixas)の石化の森(Petrified forest)で化石になった木の側で生息するウェルウィッチア。生息地ウェルウィッチアの生息地はアンゴラ南部からナミビアにまたがるカオコルベ砂漠(Kaokoveld Desert)及びナミビアのナミブ砂漠(Namib Desert)。下図はウィキメディアより借りてきました。もっと細かく言えばアンゴラのBentiaba Riverから、南はナミビアを横断する枯れ川のクイセブ川(Kuiseb River)まで見られ、海岸から内陸100km程度の場所まで自生。つまり現在はこの界隈だけに生息する固有種であり、国同士の取り引きを制限しないと、将来、絶滅の危険性が高くなるおそれがある生き物(ワシントン条約の附属書II)として認定された希少植物に分類されている。実はかつて南米にも生息していたようだ。白亜紀前期の南米(ブラジル北東部のアラリペ盆地)からタネ? の化石が発見されているらしい。白亜紀と言えば、前回「ナミビア・コーリシャス石化の森と地球の大陸移動」で紹介したように西ゴンドワナ大陸が分裂して、現在のアフリカ大陸、南アメリカ大陸に分離始めた時代だ。 赤い円がナミビアの位置。グリーンは植生の一致する層。※ 地球の大陸移動と生成について以下に書いています。リンク ナミビア・コーリシャス石化の森と地球の大陸移動ウェルウィッチア(Welwitschia mirabilis)はグネツム綱(Gnetopsida)に属する裸子植物とされている。グネツム目を含む裸子植物の祖先は古生代の終わりに出現し中生代に優勢したとされる歴史を持つ。また、初期のウェルウィッチアは現在より湿度の高い環境に生息していたと考えられている事も白亜紀のゴンドワナ大陸のモンスーン気候に一致している気がする。※ 最近の分子生物学研究ではウェルウィッチアの裸子植物説に反論が出ているらしい。現在の生活圏は砂漠と隣接するサバンナ。しかも限られた生息域は、新生代第三紀(2300万年前~250万年)から第四紀にかけての生息地の乾燥に起因するとされている。地面に貼り付いているからか? 葉があまり裂けていない。初期の幅広の葉の形が見えている。.砂漠に点在して乾燥に適応しているウェルウィッチアは霧(きり)から、あるいは長い根から水分補給。葉の気孔から大気中の湿気を吸収。さらに長さ3~10mにも達する根によって地下水を吸い上げる。だから砂漠にあるものは地を這い。化石の森のものは天を仰いでいるらしい。よく見れば帯状に点在。確かに水の走った跡。枯れ川か?干上がった? この帯のサイドに並ぶようにウェルウィッチアが・・。必然的に水脈の上に根を下ろし水を求めたのだろう。そして生き残れた物だけが今ここにいる。ジャイアント・ウェルウィッチア(Giant Welwitschia)最初に紹介した樹齢? 1500年と推定されるウェルウィッチア(Welwitschia mirabilis)はスペシャルに守られて保存されていた。長いものでは寿命が2000年と言う強者もあるらしいと以前書いたが、最古の植物として3000年まで推定されているそうだ。柵に保護されているのは、このあたりで一番ご長寿(1500歳)であり極めて大きいウェルウィッチアである。直径約2.5m。高さ約1.2m。柵の横の櫓は上から見学及び撮影できるように造られている。比較の為に載せたが解りにくいか・・。このウェルウィッチア(Welwitschia mirabilis)は分子生物学的調査を行っても、未だ解明されていないそうだ。むしろ核ホメオティック遺伝子、ミトコンドリア遺伝子など解析すればするほど迷走? 進化過程に存在した化石のような植物だから逆に分類は難しいのかもね生態1植物の系統群(以前のバージョンと同じ)グネツム網(Gnetopsida)グネツム目(Gnetales)ウェルウィッチア科(Welwitschiaceae Caruel)ウェルウィッチア属(Welwitschia Hook.f.)ウェルウィッチア(W. mirabilis)一属一種の裸子植物と考えられていた。現在は、グネツム目(Gnetales)はマツ科Pinaceae (pine family)の姉妹グループ (sister group) と考えられているそうだ。暑い乾燥期間中は気孔を閉鎖し、水分の蒸散を防ぐ。何しろ葉面1日あたり1リットルを超える水を失うからだ。そしてそれは他のナミブの植物よりりも高いと言う。地下茎(根茎)は非常に効率的に地下水を給水する木質導管(xylem vessels)を持っている。成長は季節や雨に応じて変化。たった2枚の大きくひものように伸び続ける長い葉(arge straplike leaves)。その葉の分かれる基底部、その分裂組織から成長する。それは連続的に生涯伸び続ける。Oxford AcademicJournal of Heredity(遺伝子ジャーナル)A First Assessment of Genetic Variation in Welwitschia mirabilis Hook(ウェルウィッチア属における遺伝的変異の第一評) より角度を変えて撮影中は古い基底部がのぞいているが空洞のように見える。裸子植物の雌雄異株(雄花と雌花の胞子嚢穂)実はこのブランツは雄(オス)の木である。つまりウェルウィッチアは雌雄異株(しゆういしゅ)の植物なのである。雌雄異株(しゆういしゅ)については、今までアスパラガスや月桂樹の花の項で紹介してきたが、またまた登場である。※ 2018年4月「月桂樹(げっけいじゅ)の花 雌雄異株」で雌雄異株(しゆういしゅ)(dioecism)について詳しく紹介しています。でも、今まで紹介したのは被子植物の雌雄異株。今回の雌雄異株は裸子植物の雌雄異株なのでちょっと違うかも・・。※ リンク 月桂樹(げっけいじゅ)の花 雌雄異株雄花の胞子嚢穂むき出しの基底部とその端から伸びる雄花の花序(胞子嚢穂・ほうしのうすい)一見、アスファルトの塊のような物が配偶体らしい。際(きわ)から伸びた柄に花序(胞子嚢穂・ほうしのうすい)を付ける。まるでシダ植物の前葉体みたいな配偶体である。配偶体から伸び始めた花序(胞子嚢穂・ほうしのうすい)写真を拡大したので少しぼけています。限界ですどうもこの配偶体は端っこのみ成長していて拡大しているようだ。中の黒い部分は死滅しているのか?ウェルウィッチアの真の姿は2枚葉。生態2このような若葉は珍しいが、ウェルウィッチアの変わった生態の一つが本場2枚以降、葉は全く産まれない事だ。つまりウェルウィッチアは生涯に葉っぱ2枚だげで成長し続ける。和名に砂漠万年青(さばくおもと)などと付けけられているが、全くの別もの。沢山は生えているように見える葉は全て元は一つ(2葉)のものが裂けて複数枚あるように見えるだけの不思議ちゃんなのである。※ 変わった形態から奇想天外(きそうてんがい)の名もつけられている。それにしても褐藻類(かっそうるい)のコンブ類のように葉の基部で成長を続けるタイプは、陸上植物界では他に例がないらしい。先に若葉は珍しいと書いたが、種子はしばしば真菌に汚染され着床後の生存率は著しく低いそうだ。そして苗の発芽に有利な気候事象(雨)も整わないと発芽して着床できない。Journal of Heredity(遺伝子ジャーナル)によれば、苗の発芽に有利な気候事象は雨量が55 mmを超える時、あるいは一時的な河川流出(洪水)のハプニングが起きた場合だ。そもそもナミブ砂漠は年間の雨量が20mm程度で、大変暑く、砂漠の表面と空気は40~70℃。海岸近くでは年間100日ほどの霧の発生があり、それで年間50mm降雨量に匹敵する水分を得られると言うからギリギリ生育出来るのかも・・。絶滅危惧種といいながら、現状ではなんとか自然で生育しているようだし・・。すでに葉が複数に裂け始めているウェルウィッチア先端は枯れて、なお、複数に裂けて行く。基底部がパックリ口を開けたように綺麗に見えていたので拡大しました。葉も花序(胞子嚢穂・ほうしのうすい)も全てそこから生まれているようです。雌花の胞子嚢穂基底部とその端から伸びる雌花の花序(胞子嚢穂・ほうしのうすい)雌花の花序(胞子嚢穂・ほうしのうすい)は球果状(他の裸子植物と同様に松かさ状)で、長さ2~8cm程度。受粉すると成長するのか?固い松かさとは異なりウェルウィッチアの場合、鱗片がそのままはがれて飛んで行く。細いのは鱗片がはがれてボウズになった芯と思われる。マツの種子は、雌花を構成する鱗片の裏面に付くと言うが、ウェルウィッチアの場合、柔らかい鱗片そのものが種子を守るように種を内包している。そしてそれらヒラヒラの羽が飛翔に役立ち遠くに飛ばされやすくなっている。種子は径5~6mm。鱗片は径2cmくらい。風に乗って近親交配しないように遠くに・・と思われていたが・・。最近の分子レベルでの遺伝子検査の結果、風よりも虫の方の媒介の方が重要なファクターだった事がわかったらしい。また、いくつかの群体でのサンプリングの結果、遺伝子の差異は分離する現在の地理的距離を反映する事が明確になったそうだ。つまり花粉分散が主に局所的だと言う事。6km間では遺伝子の流れが起きているが18kmではほとんど無いらしい。媒介者風で吹き溜まっていた、はがれ落ちた種とそこにむらがる虫先ほどから引用させてもらっているJournal of Heredity(遺伝子ジャーナル)によれば、ファクターの虫は「flies(flyの三人称単数現在形) 」となっていたのでFly(ハエ)あるいはTrue Fly(双翅目・そうしもく)をさしているのではないか? と推察。 あるいは特定していなかったのか?下は、実際にウェルウィッチアの周りに群がっていた虫。拡大するとあっちこっちにいた。間違いなくホシカメムシ科に属すると言う半翅目(Hemiptera)のプロベルグロティウス(Probergrothius)ですね。主にウェルウィッチアの種子を食しているらしい。.雌の木に群がる虫は確認できたが、雄花は確認できていない。もしかしたら、同じ雌雄異株で裸子植物のイチョウの木のように雌花の種子は臭いがするのかもしれない。だから虫が集まる? その時にどこかで付けた雄花の花粉を運ぶのかな?まるで砂浜に打ち上げられた海藻のように砂漠にモサモサと落ちているウェルウィッチアは面白い。また海藻と言うのもあながち間違いでもないような・・。なぜなら先ほども触れたが、葉の基部で成長を続けるタイプは、海藻と一緒。古代に出現したウェルウィッチアの生態は、植物の進化の初期段階に近いのかな? 前回紹介した「地球生成の地質年表 」からですが、種子植物やシダ類が出現するのが古生代デボン紀(4億年前)裸子植物が現れるのが古生代から中生代の間(P-T境界)以降、三畳紀、ジュラ紀、白亜紀前(2億5000万年前から1億年前くらい)スギなどの針葉樹はほぼ現代と同じ形まで進化しているそうです。白亜紀後期のインパクトにより種のレベルで最大約75%の生物が絶滅したと前回紹介しましたが、動物はともかくウェルウィッチアなどの植物は種子として密かに残り、環境が整ってから再び地上に現れた可能性が考えらます。やはりウェルウィッチアは化石のような植物かも・・※「ナミビア・コーリシャス石化の森と地球の大陸移動」の所では大陸移動だけでなく、オリジナルで地球生成の地質年表も作成しています。リンク ナミビア・コーリシャス石化の森と地球の大陸移動「世界で最も醜い植物 第4位 1 ~2」の方中に「新」の案内を入れてしばらく消去しないで残しておきます。

2018年05月31日

コメント(0)

-

ナミビア・コーリシャス石化の森と地球の大陸移動

お知らせ2013年8月「ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)」のカテゴリーを「お金」に変更。金融街シティの成り立ちの話になっています。リンク 「ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)」さて、今回は科学系ですカテゴリーを「珍品」にするか迷ったのですが・・なぜかわかりませんが、昔々紹介した「世界で最も醜い植物 第4位 (ジャイアント・ウェルウィッチア)」のアクセスが増えています。画像の解像度の悪い時代のものだったので、気になっていたのですが、写真の入れ替えだけするよりいっその事全部造り変える事にしました。写真はたくさんあるので増やす予定です。で、ウェルウィッチア(Welwitschia)の写真を見ていたら、先に紹介しておきたいものが出てきました。それはウェルウィッチアの生息地の歴史にかかわるものなのです。言ってしまえばそれは太古の地層で生成され、地上に再び姿を現した珍しい化石です。ところが、それと同じ物がアメリカ大陸にもあったのでウェゲナーの大陸移動説を考えながら両者に関係があるのか調べていたらパンゲア大陸、ゴンドワナ大陸と膨らんで、地球史そのものをひもとく事に・・。私的にはちょっと地球にロマンを感じた内容です。遅れた理由は、こだわりすぎた事。紹介する地球生成の地質年表に納得の行くのが無くてPDFでオリジナル作成しました。それだけで4日もかかった。ナミビア・コーリシャス石化の森と地球の大陸移動石化の森(Petrified forest) ナミビア・コーリシャス(Namibia, Khorixas)幻のダマラランド(Damaraland)現在に至る地球の大陸移動と生成石化の森(Petrified forest)珪化木(けいかぼく)アリゾナの石化の森地球生成の地質年表アフリカ南部のナミビア共和国の街、コーリシャス(Khorixas)から42km(26マイル)西に位置するC39道路沿い。東にカオコベ砂漠(The Kaokoveld Desert)が隣接する砂漠とサバンナの狭間。そこには古代の地球の残骸が転がっている。化石の残骸に住み着いた住人。まずはナミビア共和国の位置から石化の森(Petrified forest)赤い丸・・コーリシャス(Khorixas)の町はその右幻のダマラランド(Damaraland)最近の旅行案内ではこのあたりをダマラランド(Damaraland)と呼んでいるようだが、これは正式名ではない。1914年、南アフリカ軍が南西アフリカに侵攻、支配されていた時代(アパルトヘイトの時代)にダマラ族の土地として独立する機運があり名前ができた。しかし、ダマラランド独立は他の南西アフリカと共に、1990年3月ナミビア共和国独立の中に統合され、幻に終わった。現在のコーリシャス(Khorixas)は暖かい暑い夏と穏やかな冬の半乾燥気候。もともと人口も少ないが、荒涼とした大地には生息できる生物も限られているので、手つかずに、今も古い地球生成過程のドラマの一部が残っているのだ。ここで、地球生成の過程を簡略に紹介。先ほど触れたウェゲナーの大陸移動説です。いらないと言えばいらないけど後々、解った方が面白いので載せました ※ アルフレート・ウェゲナー(Alfred Lothar Wegener)(1880年~1930年)初期ウェゲナーの大陸移動説では原動力を地球の自転に求めた事から存命中は否定される。近年、海洋底拡大説が出てからジョン・ツゾー・ウィルソン(John Tuzo Wilson)(1908年~1993年)によって、1968年にプレートテクトニクス(plate tectonics)が完成された。現在に至る地球の大陸移動と生成細かい事は省きますが、大きく時代区分は4つ。先カンブリア時代、古生代、中生代、新生代→現代先カンブリア時代は地球の土台、地球生成の時代と言える。先カンブリア時代末、大陸の生成は6億年程前から始まった。ロディニア大陸分離→初期のゴンドワナ大陸の誕生。古生代(こせいだい)に入りオゾン層の形成が開始。4億年前(シルル紀)にオゾン層が完成。生物は陸上に上がる。古生代末、石炭紀からペルム紀、ゴンドワナ大陸は北上(地球の気温上昇)してユーラメリカ大陸と衝突→巨大パンゲア大陸の誕生。上は現在の大陸が割り振られたパンゲア大陸の想像図です。これらがさらに分離移動して現在の大陸の位置に移動。因みに石炭紀にはパンゲア大陸は南極部に位置していたので寒冷。石炭紀後期に北上して赤道に向かうので温暖化する。古生代・ペルム紀~中生代・三畳紀「P-T境界」地球史上最大規模の火山活動があり環境が激変。生物ばかりか植生も一変する。重要なポイント。下図は三畳紀の大陸移動図 2億5000万年前から2億年前(三畳紀末)中生代(ちゅうせいだい)、三畳紀からジュラ紀、2億5000万年前にパンゲア大陸は分裂→ローラシア大陸とゴンドワナ大陸に分離。ジュラ紀、さらにゴンドワナ大陸は分裂→西ゴンドワナ大陸と東ゴンドワナ大陸に分離。下図は、ジュラ紀の大陸移動図 2億年前(三畳紀末)から1億4500万年前(白亜紀頭)ジュラ紀はまさに恐竜の時代。離れる大地の間の浅い海は恐竜を多様化。そして鳥類も誕生。白亜紀(はくあき)、西ゴンドワナ大陸は分裂→現在のアフリカ大陸、南アメリカ大陸に分離。東ゴンドワナ大陸も分離→インド亜大陸及びマダガスカル島、南極大陸およびオーストラリア大陸に分離。下図は白亜紀の大陸移動図 1億4500万年前(白亜紀頭)から6500万年前(白亜紀末)インド亜大陸とマダガスカル島が分離。インド亜大陸はユーラシア大陸に向けて急速に北上開始。白亜紀前期は、長期にわたる温暖で湿潤な気候。現在より高い海水温でジュラ紀に続き恐竜や爬虫類は全盛しているが、白亜紀後期、恐竜を代表とする大型爬虫類やアンモナイトが絶滅。 生物の個体もがらっと変わる。段階的に変わったのか? 末に起きたインパクトによって変わったかは不明。.中生代・白亜紀~新生代・古第三紀「K-Pg境界」白亜紀末、地球規模の大絶滅が起こり、恐竜類は鳥類を除いて大量絶滅。種のレベルで最大約75%の生物が絶滅。個体の数では99%以上が死滅。.イリジウムが大量に含まれた粘土層の発見から火山説と隕石の落下説があった。現代の調査ではメキシコ、ユカタン半島付近に落ちた直径10kmの巨大隕石(小惑星)の衝突によるものであると結論。※ 2010年にサイエンス誌の発表では衝突した小惑星(チクシュルーブ衝突体)の直径10~15km、速度は約20km/s、衝突時のエネルギーは広島原爆の約10億倍。衝撃はマグニチュード11以上。高さ300mの津波発生と推定。前出、アンモナイトの絶滅は以降の海中環境の激変による食物連鎖が崩れたからか?.下図は新生代(古第三紀、新第三紀、第四紀)の大陸移動図 6500万年前(白亜紀末)から現代新生代(しんせいだい)南極大陸からオーストラリア大陸が分裂、北上。インド亜大陸は北上を続け、4500万年程前にユーラシア大陸に衝突してヒマラヤ山脈を形成。人工衛星による測地観測により、現在進行形で今も大陸は移動しているらしい。.上の説明では大陸移動に重点をおき、生物は省きましたが、大陸移動と環境と生物の出現、生息を見るとより解り易いと言うものです。ブログの最後にオリジナルで造った「地球生成の地質年表」を載せておきます。.さて、ナミブのコーリシャス(Khorixas)にある石化の森(Petrified forest)に戻ります。体の柄はまるで鱗木(りんぼく)の皮のよう。古生代石炭紀に繁栄し、二畳紀に絶滅した植物ですが・・。この生物の名前はわかりませんでした。ナミブで見る他のトカゲ類とはちょっと姿が違う気がします。頭がカエルぽい気がするしワニの頭にも似ていそう。水性の生物が水面に顔を出す時に便利そうな頭です。体はポテっとして湿っているようで、どちらかと言えば両生類に見える肢体です。でもこの地帯はウェルウィッチァ(Welwitschia mirabilis)の生息地でもあるので水は極めて少ない場所です。(夜、霧が発生するかも・・。)この子はどこにいるのでしょう?岩場の中で寒暖をしのいで生活しているのは解りますが・・。エサは何なんでしょうね。ズームアウトをすると解るこの子の小ささを・・。そしてその場所に驚く。この子の巣は岩場でなく、木の幹? の一部だと言う事を・・。木の幹? ズームすると確かに石でしたよね。そう、これは石になった木の幹です。つまり木の化石と言う事になります。実は小さすぎて最初気付きませんでした。化石を撮影していた過程の副産物でした。.石化の森(Petrified forest)周りは見る限りサバンナ地帯。その中に枯れた倒木が・・と思いきや、転がる倒木は全て石化していたのです。確かに写真で見てそれは木の幹そのもの。しかし触ると固い石。「Petrified forest」とは樹木の幹が大量に堆積され化石となった場所なのです。樹皮の一部からメノウが見える。主成分は二酸化ケイ素(SiO2)、メノウは水晶なとと同じ石英系の生成物だそうだ。水晶が大きな塊の石英に対して、微少な結晶が集まり、かつ、様々な成分が混じって模様を造ったのがメノウらしい。メノウの生成には火山性(volcanic)と、堆積性(Sedimentary)の物があり、こちらは堆積性の生成。.珪化木(けいかぼく)こう言う木の化石を珪化木(けいかぼく)と呼ぶ。珪化木は,地質時代の樹木や木材が数百万年から数千万年というきわめて長い年月地層に埋蔵されている間に,木質部の細胞や組織がシリカ鉱物(二酸化ケイ素)で置換されることによって起きた木の化石である。.おそらく、古代にあった木々は大規模な洪水によって流され、砂の多い河道に溜まる。そして川床の砂や火山灰、あるいは火山灰を含む砂に埋もれる。空気を奪われた木の幹は腐敗せず、珪化が起こり石化したものと思われる。倒木の化石の大きな集積は森(forests)と呼ばれる事から石化の森(Petrified forest)と呼ばれるようになったのだろう。.石化の森(Petrified forest)では化石となった木の幹の大半は倒れた状態で保存され、周辺の砂はいったん地層下で砂岩層になり、地表に出てから風化により砕け始めている。また地表に出てから8000万年とも言われているが、それらもなんらかの衝撃により劣化? 砂に返り始めている。.下は崩れ始めた巨大な2本の木の幹。右の方はまだ形が残っているものの、左の方は、確かに昔はそこに横たわっていたのだろう・・と言う残骸だけになっている。じき、にこれらも風化が進み最後の一粒も風にとばされて行くのだろう。.「諸行無常」をこんなところで感じている場合ではないが・・。これら元になる植物が最初に堆積したのは2億8000万年前だとか・・。これについてはちゃんとした確証がとれていない。が、もしそうであるなら古生代ペルム紀であり、先に紹介した古生代・ペルム紀~中生代・三畳紀「P-T境界」あたりと推察される。珪化木(けいかぼく)の素材も、ここでは「モミやマツの原型」といわれる種類だとされているがひょっとしたらナンヨウスギ科なのではないか? と推察する。.アリゾナの石化の森実はアメリカのアリゾナに同じような珪化木の森がある。アリゾナ州北東部の国立公園(Petrified Forest National Park)がその保護に当たっている。何しろ世界最大規模のしかも色鮮やかな珪化木の森らしい。.アメリカの方は研究も進んでいるからいろいろ解っている。品種は北半球では絶滅したナンヨウスギ科のアラウカリオキシロン・アリゾニカム (Araucarioxylon arizonicum) 種らしいし、地層から三畳紀前期。2億5000万年〜2億年前(三畳紀)、アリゾナは超大陸のパンゲア大陸の北西に位置しいた。そこに直径60cm以上。高さ60mもあるアリゾニカムの森林が群生していたらしい事が解っている。.三畳紀末、ちょうどバンゲア大陸が移動分裂を始めた頃、この砂漠地帯は熱帯に位置し乾季と雨季があったそうだ。気候は恐らくモンスーン気候。洪水の季節になると木々は押し流され、先ほど紹介したよう砂利混じりの砂の層に埋められ火山灰は、埋められた木を化石化した。二酸化珪素に、鉄やマンガンなどの多くの酸化物が混じりあい色が非常に多様なのがアリゾナの特徴らしい。さて、不明の多いナミビアの方の珪化木であるが、ペルム紀と言うのは違うかもしれない。先に紹介したように。「P-T境界」は特別なカテゴリーなのである。古生代・ペルム紀から中生代・三畳紀にかけては大きな環境の激変があり生物の種も激変している。裸子植物が出現するのも「P-T境界」あたりなのでナミブの森も2億8000万年でなく、アリゾナとほぼ同じ2億5000万年〜2億年前(三畳紀)、頃だったのではないか? と推測する。時代によっては1000万年の違いは大きいのである。大陸は動き環境がかなり変わって来るので・・。.三畳紀、ナミビアはパンゲア大陸の内陸地でしたね。あの頃は全ての大陸がひっついていた。貴重な時代です。アリゾナもこのコーリシャスにある石化の森も共に北に砂漠を従えている事が特徴です。ここに隣接するカオコベ砂漠は北のアンゴラのモッサメデス砂漠に続く。そのベルト上にウェルウィッチア(Welwitschia)の生息地が重なっています。今回の写真の中にも何気にウェルウィッチアが写っています。.地球生成の地質年表 造って初めて気付いたが、大きな時代区分(先カンブリア時代、古生代、中生代、新生代)は環境の劇的過度期(かとき)であり、新時代は新生物の出現で振りわけられていたようです。.オリジナルの表には、他の年表にはない特徴がいくつかあります。基本、この年表は大陸の移動分離の時代を見る為の年表です。ですから生物についてはほとんど入れていません。色々盛ると目的がぶれるので・・。どの年表にも入れられて無かったのであえて加えたのが「P-T境界」と「K-Pg境界」です。極めて大きな過渡期である古生代からの中生代「P-T境界」と中生代からの新生代「K-Pg境界」を入れた方が理解しやすいと思ったからです。※ P-T境界はペルム紀(Permian Period)と三畳紀(Triassic period)の略。同じく「K-Pg境界」は白亜紀(Cretaceous)(独 Kreide)と古第三紀(Paleogene)の略。「C」が多いのでドイツ語の「K」が付けられたそうだ。また、オゾンの形成についても年代を入れました。地球史では重要な項目です。その方が生物の誕生や進出が解り易いので。スマホで見られるように幅も狭くしたのですが、小さくて読めないかな? A4にギリ収まるように造りました。 ※ エクセルで造りPDFにはしたのですが、普通の写真形式でしかのせられませんでした。.今回、大陸移動と合わせて時代を分類してみて気が付いたのですが、地球の環境と合わせて考えるには逆に必要な事だったのでは? と思いました。いろいろこれから利用できそうです。.次回は、ウェルウィッチア(Welwitschia)をきちんとした形で作り治します。実はウェルウィッチアも2000年と言う長い月日を生きている化石のような原始的な植物です。次回も今日の大陸移動図が役に立つのでは?リンク 新 世界で最も醜い植物 第4位 (ウェルウィッチア)

2018年05月23日

コメント(0)

-

大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話

お金シリーズのBack numberもラストに追加しました。また、「ギザ10」の部分多少書き換えしました。「Gold standard」を日本では「金本位制(きんほんいせい)」と訳しますが、国の貨幣の基準を金に置いて価値を決めるやり方です。金本位制を採用している国同士の場合、流通している通貨が異なっても「金」を主体にしているので事実上共通の通貨と同じ扱いができるわけです。幕末当事、アジアではメキシコ銀が流通していた事から国内ではメキシコ銀(8 レアル銀貨)と同質量の本位銀貨を発行した方が良いと言う「Silver standard(銀本位制)」の考えが圧倒的。※ アメリカではメキシコ銀貨は米1ドル銀貨と同等に扱われていた。米1ドル銀貨もほぼ貿易用です。しかし、世界の多勢では金本位が圧倒的?日本の「Gold standard(金本位制)」を強く押したのは伊藤 博文(いとう ひろぶみ)(1841年~1909年)だったそうです。※ メキシコ銀とは、もとはスペイン時代に南米が開拓され欧州に流入したメキシコ産出の銀である。(1821年メキシコは独立)。しかし、南米からの多量の欧州への銀の流入は欧州経済を乱し1816年にイギリスは金本位に移行すると他国も銀本位からの離脱が進む。結果、伊藤 博文の言うように明治政府は「Gold standard(金本位制)」を採択。補助銀貨としてメキシコ銀と同質量の一圓銀貨を発行し、貿易決済用銀貨として使用される事に決まったそうです。※ 伊藤 博文は英国に留学して文化や作法を習っていたからね。つまり明治政府は本位貨幣を金貨にし、新たに日本の金貨及び補助貨幣として銀や銅の製造を決めたわけです。そもそも、江戸時代から幕府が金本位であったのは確かです。各藩が発行する金貨も存在。ところが幕末には各藩も財政難となり、偽造貨幣まで造られ市場は混乱したのだそうです。何しろ金や銀は、含有量をちょろまかしても簡単には解らないので・・。かくして、1871年(明治4年)、新貨条例(明治4年太政官布告第267号)が発布され、最初に銀貨、そして金貨が発行される事になった。本位金貨は、1円、2円、5円、10円、20円。1871年(明治4年)8月から金貨が鋳造・発行。(3年銘も存在。)同時に1円銀貨と貿易銀貨(一圓)が発行される。※ 当初は金平価1 円=金1.5g=1ドル。また旧1両は、新1円と等価となる。さらに補助貨幣として、補助銀貨(5銭、10銭、20銭、50銭)。補助銅貨幣(2銭、1銭、半銭、1厘)。が発行されることに決まった。大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話Gold standard(金本位制)明治初期の貨幣の柄 錦旗(きんき)・日章(にっしょう)と 龍錦旗(きんき)日章(にっしょう)龍(りゅう)加納夏雄(かのう なつお)金貨の流通なき金本位制種印(たねいん)と極印(こくいん)コイン製造ギザの話ギザ10明治初期の貨幣の柄 錦旗(きんき)・日章(にっしょう)と 龍明治3年発行 20円金貨 写真はウィキメデイアから借りてきました。直径35.06mm 量目33.33g 品位 金90 銅10 表 龍 裏 錦旗(きんき)・日章(にっしょう)上の写真と下の写真のコインは同じ金貨でも額面が異なる。つまり、大きさも重さも異なる。現在と異なり、明治初期の金貨2円、5円、10円、20円の絵柄はサイズが違えど額面以外は同じなのである。では何が違うか? 絵柄の出方である。小さくなればなるほど絵柄は不鮮明になるのが実状。原盤(種印)も小さくなればプレス(圧印)にも支障がでる。当初の貨幣製造では、綺麗に製造できない貨幣も結構あったらしい。例えば、明治3年の5銭銀貨(15.15mm)は素材の問題もあるが、龍の鱗が不明瞭で出来が悪いのがほとんどだったらしい。明治4年銘の硬貨は作り直した極印を使用。それでもほとんど綺麗に製造できなかったらしく、再度、明治5年に造り直し。龍図をあきらめて「五錢」の文字に改正したと言う。金貨の1円に関しても同じ、小さすぎて龍図は入れられずデザイン変更。それのみ「一圓」の額面入り。明治3年発行 2円金貨 写真はウィキメデイアから借りてきました。直径17.48mm 量目3.33g 品位 金90 銅10 表 龍 裏 錦旗(きんき)・日章(にっしょう)錦旗(きんき)錦の御旗(にしきのみはた)の略. 天皇(朝廷)の軍、つまり官軍である事の旗印。朝敵討伐の証として、天皇から官軍の大将に与える慣習により生まれた軍旗であるが、定まったスタイルがあるわけではなかったらしい。明治維新の際には、赤地の錦に日月紋、または菊花紋を描いた二種、「菊章旗」と「日月旗」がある。日章(にっしょう)太陽をかたどったしるし。日の丸のしるし。白地に赤の日章をあしらったのが現在の日本の国旗。1870年(明治3年)太政官布告で日本の商船が掲げるべき旗と定められ、後に上国旗となる。因みに、日章(太陽)がさんさんと輝くように光条(旭光)が付いた意匠を「旭日(きょくじつ)」と呼ぶ。龍(りゅう)元首の象徴である龍。実は外国の貨幣と同じように国家君主の肖像を・・と言う話が外国人よりあったらしい。しかし天皇陛下の肖像など恐れ多くて無理。と言う事で代わりに元首の象徴として龍が描かれたそうだ。デザイナーは彫金師 加納夏雄(かのう なつお) 造幣博物館で撮影加納夏雄(かのう なつお)(1828年~1898年)明治維新後に皇室御用人となり、明治天皇の太刀の金具を彫刻した加納夏雄(かのう なつお)に1869年(明治2年)、白羽の矢が立つ。彼のデザインした貨幣の原画はお雇い外国人らも感嘆し、当初イギリスに発注するのを取りやめて採用。1875年(明治8年)、退官。値付けなどの彫彫金師に戻るが、明治期の貨幣のデザインは加納夏雄とその門下生(益田友雄)の仕事だそうだ。1876年廃刀令が交付されても彼の人気は衰えず海外でも人気となり1890年第3回内国勧業博覧会では作品が受賞。この年東京美術学校の教授に就任。さらに第1回帝室技芸員に選ばれている。明治以降の貨幣 明治4年から明治11年までの金貨と銀貨の詳細(造幣局資料一部に手を加えました。)黄色・・金貨 青色・・銀貨 赤色・・龍の絵柄 オレンジ・・ 錦旗(きんき)・日章(にっしょう)※ 上の資料は見学ツアーの時にもらったもの。コインの重さや品位などはこの資料から紹介しています。本家ですから間違いないでしょう。明治3年発行 1円銀貨 写真はウィキメデイアから借りてきました。直径37.57mm 量目26.95g 品位 銀90 銅10 表 龍 裏 日章(にっしょう)明治7年発行 1円銀貨 写真はウィキメデイアから借りてきました。直径37.57mm 量目26.95g 品位 銀90 銅10 表 一圓 裏 龍下は上と同じ明治7年発行 1円銀貨 造幣博物館で撮影こちらにはサイズ質量とももっと詳しく書かれていた。量目26.957g 直径37.575mm 品位 銀90 銅10明治8年発行 1円銀貨 (貿易銀) 造幣博物館で撮影量目27.216g 直径37.575mm 品位 銀90 銅10※ 明治8年発行の貿易銀に関しては、気持ち量目が多くしてアメリカ貿易銀と同量に。「貿易銀」と銘が入るのは明治8年から。しかし、この事が海外でつぶしの対象になってしまい明治11年に元に戻したらしい。金貨の流通なき金本位制実は金の回収率が悪かったらしく、そのほとんどが海外に流出して戻って来なかったらしい。冒頭に「Gold standard(金本位制)」の話をしましたが、実際には金貨が足り無くて銀貨が代わりを務める自体になるのである。旧金貨は発行高の8割以上、新金貨も発行高の7〜8割が海外に流出。国内残高も、その大半が正貨準備として日本銀行に保管され市場で流通したものはごく一部。その為に1878年(明治11年)から日本国内でも一円銀貨の流通が認められる事になったのです。金準備が不足し名目と化した金本位制の下で、銀が事実上の本位貨幣になっていたのである。因みに、それら金貨は、近年、未使用や美品の状態で海外から多く戻ってきているらしい。明治13年発行 1円銀貨 造幣博物館で撮影量目26.957g 直径37.575mm 品位 銀90 銅10ところで、3枚は表を紹介している。明治の段階では表裏が公式にあったらしい。明治7年と明治11年からの貿易1円銀貨は龍図と額面の裏表が逆転している。種印(たねいん)と極印(こくいん)ところで、コインを造るのに圧印機でプレスする機械の話はしたが、コインの絵柄の原図から原盤となる種印(たねいん)を造り、種印から極印(こくいん)を造っている。当初種印はコインのサイズと同じ小さい物。前出の加納夏雄(かのう なつお)を筆頭にする彫刻所で、直接タガネから手作業で掘り出していたそうです。信じられ無い事に本当に彫金作業だったようですね。因みに、当初、種印は海外に発注する予定が加納夏雄(かのう なつお)の腕前に日本で造る事が決まったようです。上・・直彫(じかぼり) 10円金貨併用極印(こくいん) サイズは29.42mmくらい?下・・一銭銅(手彫り) 直接、銅円板に彫刻した高肉彫り。作者は宮内勘三郎。明治2年になっているので試作品か? サイズは27.27mmくらい?下は直接鋼鉄に手彫りした極印(こくいん) 右が加納夏雄 左が益田友雄(夏雄の門下生)1877年(明治10年)第一回内国勧業博覧会で授与するメダルの極印(こくいん)。1904年(明治37年)、フランス・ジャンビエ社から縮彫機(しゅくちょうき)を購入。種印の製造が画期的に変わる。下の機械は1925年(大正14年)購入されたもの。パンタグラフの原理を応用して大きな原画から小さな種印を製作する機械である。とは言え、当初は賞牌(しょうはい)のみに利用。硬貨に利用するのは1918年(大正7年)が最初。実物より6倍くらい大きな大きな原画を作成し、縮彫機(しゅくちょうき)に取り付ける縮彫原板を作成。縮彫機(しゅくちょうき)で原板を縮彫した種印(たねいん)を造る。現在の硬貨の極印(こくいん) 造幣工場内で展示されているもの。100円の極印(こくいん)コイン製造ここでコイン製造の工程を簡略に紹介。熔解(ようかい)→熱間圧延(ねっかんあつえん)→面削(めんさく)→冷間圧延(れいかんあつえん)→圧穿(あっせん)→圧縁(あつえん)→焼鈍(しょうどん)→洗浄(せんじょう)→圧印・検査(あついん・けんさ)→計数・封緘(けいすう・ふうかん)圧穿(あっせん)焼鈍(しょうどん)洗浄(せんじょう)圧印・検査(あついん)圧印済み貨幣計数・封緘(けいすう・ふうかん)ギザの話貨幣の縁には通称ギザと呼ばれる模様が入れられている。下はそのギザの模様3種である。そもそもギザや穴の主な目的は目の不自由な人が手触りで判別できるようにする事であったそうだ。また、10円硬貨の平等院鳳凰堂のような細かなデザインは、当初高額硬貨であったため偽造防止の意味も含めて決められたものらしい。偽造防止と言う観点で言うと、現在最高額である500円硬貨は、旧500円硬貨の大量変造事件を受けて材質をニッケル黄銅とし、潜像・斜めギザ・微細線・微細点などの偽造防止技術を施しているそうだ。それ以外にもギザを縁に付けた理由はある。当初は金や銀の貨幣である。削り獲られる事を防止する意味でギザは必要だったらしい。ギザが消えていれば削られた事がすぐに解るからね。※ 五銭以下の銀貨や銅貨には入っていない。薄すぎて入れられなかったのかも。造幣局の人が言うには、基本ギザは一番高額なコインに入れられる印だそうだ。ここで確認をおこたったのだが、現在は、50円以上のコインにギザが付いている。一番高額なら500円だけになぜしないのだろう? と疑問が残った。発行当時からデザインが変えられていないからかな?ギザ10コレクターの間で稀少性が言われているギザ10の話であるが、現在の10円にギザは無い。ギザが付いて入るのは、1951年(昭和26年)~1958年(昭和33年)の10円である。※ 1956年(昭和31年)は発行数0ギザはその時点で最も高額であったコインに付された印です。それは削り取りと言う不正を防止する意味で付されたものだったのです。それ故、かつて10円の縁にギザギザが付いていた時代もあったが、1959年(昭和34年)には消えた。当然もっと高額のコイン(50円)が出たからであった。だから今や幻ともなったギザのついた10円に希少価値を持ってサイフの中を探す人がいるようですが・・。しかし、サイフの中にあるコインに実は価値はありません。基本、価値のあるコインはどれも未使用品のみです。造幣局で売られているその年のコレクション用のミントセット(通常貨幣セット)かプルーフセット(特殊加工)に収められているコインと言う事になります。では毎年コインセットを買おう・・と思ったのですが、額面666円なのにミントセット(通常貨幣セット)でも3倍以上のお値段がしています。なぜ?因みに発行数0は当然無いわけですが、発行数の少ない年も、セット販売用がほとんどで、市場に回らない事もあるようです。だからサイフの中を探しても駄目なのです。10円が最も高額のコインであった時代から始まっている。しかし、50円が1955年(昭和30年)から発行されている。50円が一番高額に。さらに、100円が1957(昭和32年)から発行されている。100円が一番高額に。10円にギザが付いたのは1951年(昭和26年)~1958年(昭和33年)の間。その理論で言えば50円が登場した1955年(昭和30年)から消えても良いはず。なぜ3年も猶予があったのだろうか?この辺の話は宿題にさせてもらって、造幣局で確認して来る事にします。また、コインの年度別、発行枚数についても紹介する予定でしたが、宿題がわかった時まで持ち越しです。それにしても、コイン製造工程を紹介するつもりが、なんとなく、幕末と経済の話になってしまいましたね (*^-'*)> ぽりぽり大阪天満の造幣局と関連 Back numberリンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局リンク 大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場 大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話リンク 秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)お金シリーズ Back numberリンク お札シリーズ 1 (アメリカ合衆国ドル・・ドルの札束)リンク お札シリーズ 2 (ユーロ札と見本とコイン)リンク お札シリーズ 3 (ユーロ札束)リンク ドル・トラベラーズ・チェック(T/C) の高額券リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

2018年05月12日

コメント(0)

-

大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場

お金シリーズのBack numberもラストに追加しました。鎖国時代に、幕府が海外の情報を聞いて記録した「オランダ風説書」と言うのがある。何気に見ていたら1852年送付の末尾に「ペリー来航予告情報」なるものがあった。アメリカが日本と貿易関係を結ぶ為に近々施設団を日本に送る・・と言うウワサが流れている。と言う内容だ。驚くのは内容がかなり詳細で、アメリカは貿易の為に港を幾つか開いて欲しい。さらに中国とカリフォルニアを結ぶ汽船の為に石炭を貯蔵できる港が一つ欲しい・・と言う要望だ。また、それにはすでに中国海域にいる蒸気フリゲート艦サスケハナ号とコルヴェット艦のサラトガ号、ブリマス号、セント・メアリ号及びヴァンダリア号がいて、彼らが使節を江戸に送るよう言われている事。さらに、最近の情報で、遠征軍指令軍オーリック准将とペリー准将が交替する事。それに伴い中国海域の船は蒸気汽船ミシシッピ号、プリンストン号、ブリック艦ペリー号、運送船サプライ号などで増強されるだろう事。ただ上陸用並びに包囲網の資材はすでに積み込まれたものの艦船の出発はかなり遅れるだろう・・と言うもの。どうもこれらは新聞による情報らしいが、日本はこれを聞いて驚愕しただろう事が思い浮かぶ。わざとビビらせて・・と言う所だろうし、オランダもアメリカより先に日本と条約を結びたかったのでオーバーに知らせたかもしれない。まあ、それはともかく、重要なのは、幕府の上層は黒船の来航を事前に知っていたと言う事実である。何も知らない市民は驚いただろうが、幕府の方は覚悟していたのだろうな・・と言う事が解った事だ。実際ペリーの来航は翌年である。だからペリーの艦船が来ても慌てずに武力行使する事もなく、幕府側が艦船を誘導して浦賀に接岸させたのだろう。※ 2016年11月「2016年京都 3 (清水寺 2 舞台)」の冒頭で「オランダ風説書」の事を書いています。リンク 2016年京都 3 (清水寺 2 舞台)とは言え、艦船の脅威を見ても開国反対派はまだたくさんいた。幕府内は揺れ動く事になる。薩摩藩や長州藩などは大政奉還(たいせいほうかん)よりも前に藩士らを留学させている。また幕府の方も外国奉行 池田 長発(いけだ ながおき)(1837年~1879)以下34名からなる遣欧使節団をパリに派遣(1863.12~1864.12)。(スフィンクス前のサムライ写真で有名)。そして欧州を見た彼らは開国の必要性を感じ、必死で勉強して知識を積めて戻って来たのである。明治の開国と西洋化は正しかった。だから今がある。日本は日本人らしい西洋化をしてのけたしね。大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場ペリー来航予告情報(オランダ風説書)ゼロからの造幣局オリエンタル・バンクとお雇い外国人お雇い外国人キンドル、ブラガ、ガウランド長州五傑(長州ファイブ)薩摩藩士 五代友厚(ごだいともあつ)コイン製造の為の機器とコイン製造工場ゼロからの造幣局日本初の近代工場と言っても過言でない造幣局の建設は何もかもが無い所から始まっている。まずはちょっと年表から1853年7月、黒船が来航1858年6月、日米修好通商条約でメキシコ銀ドル貨幣との両替レートが決定。1867年(慶応3年)11月、大政奉還(たいせいほうかん)1868年(明治元年)、政府は造幣工場の建設を決定。11月には建設が開始される。驚くのは大政奉還した翌年には造幣局の建設を決めている事だ。日米修好通商条約で決めた貨幣の取り決めに不都合があり、早急に欧米並みの日本国の通貨を造らなければならなかったからだ。造幣局の機械は、イギリスが香港に設立して廃局していた造幣所から中古の機械を購入した。創業時の設備機器(一式、6万両で購入)全設備の原動力となる20馬力の蒸気機関2基。金溶解用コークス炉6基、銀溶解用コークス炉12基、圧延機8台、圧穿機5台、圧縁機2台、仏トネリ社製圧印機2台、英ワット社製圧印機6台が可動。以前NHKの連続テレビ小説「あさが来た(2015年)」で人気急上昇したイケメン五代友厚(ごだいともあつ)氏(1836年~1885年)をおぼえているだろうか? 当事、大阪運上所(現在の大阪税関)の所長であった彼がその創建時、トーマス・グラバー(Thomas Blake Glover)(1838年~1911年)を通じて貨幣機の購入に尽力していたのである。※ トーマス・グラバーは1859年、開港間もない長崎に武器や弾薬も扱う貿易会社を設立。長崎観光でお馴染みのグラバー邸は彼の邸宅跡。建設は大阪でも水利の良い場所に決まった。18万㎡。(56000坪)。創設時の造幣局は現在の2倍の面積を持ち世界最大規模だったらしい。設計監督はグラバーの紹介で英国人のT.Jウォートルス(Thomas James Waters)(1842年~1898年)が決まる。彼は煉瓦造り、煉瓦積み、ペンキ塗りなど言葉の通じない邦人職人を熱心に指導。※ ウォートルスは造幣局完成後、銀座の赤煉瓦街、近衛師団兵舎、駅舎などの建物も残している。造幣局の建設にしても、設立後の指導にしても、また、他の分野においても、日本国は多くの外国人の専門家から教えを請うことになる。そもそも何を成さなければいけないのかもわからない状況の中、明治の新政府は、よくぞやりきったものだと思う。造幣局のお雇い外国人中央後部の3人、左からキンドル、ブラガ、ガウランド (たぶん)オリエンタル・バンクとお雇い外国人日本の文明開化は、やはり指導してくれる外国人がいたからなしえたのである。1869年(明治2年)、明治政府はオリエンタル・バンク(Oriental Bank Corporation)と条約を締結。造幣局の建設から創業に関するあらゆる人材をオリエンタル・バンクが調達している。※ 造幣博物館資料では英国東洋オリエンタル銀行バンクと呼称している。そのオリエンタル・バンク(Oriental Bank Corporation)は1841年インドのボンベイで創設された英国の植民地銀行であり、支局香港では初の銀行でもあった。明治政府は、江戸幕府から600万両の債務を継承。内訳は150万両が下関戦争の賠償金。450万両がオリエンタル・バンクやオランダ商館からの借入金だったそうだ。つまり、江戸幕府の時代から日本は借金があり、オリエンタル・バンクは幕末、明治期に日本の国債発行を積極的に行ってくれた銀行であり、明治初期の日本国のメインバンクだったのである。※ オリエンタル・バンクが失敗して1892年に清算されると香港上海銀行が台頭。お雇い外国人は日本国政府が給与を支払ってはいたが、オリエンタル・バンクが雇用契約して派遣される形を取っていたので彼らの給与は銀行側が交渉して決めていたと思われる。造幣博物館には当事の雇用資料が残っている。当時1 円=金1.5g=1ドル。※ 因みに近々の金のレートは1gおよそ5000円。大臣、次官クラスが500~800 円、局長クラス200~300 円、職工で5 円前後の中、お雇い外国人は局クラス以上の月給。特に造幣長としてヘッドハントされたキンドルは破格値だった。※ お雇い外国人は他に31人が雇用されている。外国人を合わせた当初の総職員数は220人。お雇い外国人キンドル、ブラガ、ガウランド造幣局のみならず、お雇い外国人は他の分野でも功績を残している。キンドルこと、トーマス・ウィリアム・キンダー(Thomas William Kinder)(1817年~1884年)元香港造幣局長。1870年(明治3年)に来日して造幣寮の首長に任命されたキンドルは大阪造幣寮の建設・機械据え付けなどを指揮した重要人物ではあるが、その給与は当事の太政大臣(現在の総理大臣)の月給800円よりも高い月給1045ドル(1045円)。それは破格の待遇で迎えられた事を意味する。1円のレートは金5000円で計算すると7500円。キンドルの月給は今の金の値段で換算すると783万7500円にもなる 昔より金は高くなっているだろうけど足下みられた金額ですね。確かに貢献度は大であったらしいが、キンドルの横柄さは人との争いを絶えずおこし、それが後の外国人を排した自国民だけの造幣局造りを目指すきっかけになったらしい。1875年(明治8年)解雇。因みに、1870年(明治3年)発足した神戸のフリーメイソンロッジの最初のマスターにキンドルは選ばれている。※ フリーメイソンは2013年9月「2013.9 クイズこのロゴは何? 解答編 秘密結社? フリーメイソン」で紹介しています。リンク 2013.9 クイズ 「このロゴは何 ?」リンク 2013.9 クイズこのロゴは何? 解答編 秘密結社? フリーメイソンV.E.ブラガ(Vicente Emilio Braga)(1840年~1911年)香港の元英国造幣局長キンダーの部下。1870年(明治3年)採用。大阪造幣寮勘定役(地金局計算方)となり,日本に初めて複式簿記法を持ち込んだ人である。造幣局の会計事務を整え1875年(明治8年)大蔵省に転じ官庁会計全般の指導にあたる。いわば日本の会計の父である。20年、神戸に在住。初代ポルトガル日本領事となっている。ガウランドことウィリアム・ゴーランド(William Gowland)(1842年~1922年)1872年(明治5年)、大阪造幣寮の化学兼冶金技師として着任。英国式反射炉の築造と操業を指導。造幣寮のお雇い外国人は通常3年契約で帰国する者が多いなか16年在職して貢献。1881年(明治21年)解雇。それは温厚で人望も厚かった人柄ゆえなのだろう。勲章や褒賞も与えられている。ブライベートでは古墳研究や地質の調査をして日本考古学の父と呼ばる研究者でもある。また日本に近代登山を紹介。「日本アルプス」の命名者でもある。他にも金銀地金及び貨幣の分析に当たったツーキー(Charles Tookey)は貨幣の信頼を担う「製造貨幣大試験」の第一回試験方(明治5年5月)を努めている。1873年(明治6年)解雇。機械技師のマンチニ(Napoleon Mancini)は、前回紹介した造幣局を描いた人でもある。1877年(明治10年)解雇。鍛冶・鋳造所の改築を設計監督したマクラガン(Robert Macklagan)らがいた。キンドルの騒動もあり、当初運営、指導していた「お雇い外国人」は1889年(明治22年)を最後に姿を消し、造幣局は日本人のみの運営に移行する。ところで、「お雇い外国人」から技術指導を受ける為には語学ばかりか、工学の知識も必要。その為に1872年(明治5年)、学校(日進学社)も開設され職員や子弟の教育も行ったと言う。長州五傑(長州ファイブ)お雇い外国人だげてなく、日本人も留学の必要性を知って渡英している。左手前から時計回りに井上馨(いのうえ かおる)(1836年~1915年)長州藩士。2代、4代、7代造幣頭。初代外務大臣。遠藤 謹助(えんどう きんすけ)(1836年~1893年)長州藩士。10代造幣局長(キンドルを解雇して復帰)。井上 勝(いのうえ まさる)(1843年~1910年)長州藩士。3代造幣頭。大蔵省に勤務してから鉄道敷設を推進。日本の鉄道の父。伊藤 博文(いとう ひろぶみ)(1841年~1909年)長州藩士。6代造幣頭。初代・第5代・第7代・第10代内閣総理大臣に就任。山尾 庸三(やまお ようぞう)(1837年~1917年)長州藩士。日本工学会の父。彼ら長州ファィブの5人、は1863年5月渡英。井上馨(いのうえ かおる)の発案で密かにロンドンに留学。国力の違いに驚愕。開国論に転じたと言う。それぞれ専門を学ぶと共に帰国すると語学をかわれて要職に就いている。特に造幣局は縁が深いようだ。※ 留学に際して使われたのが(元 東インド会社)ジャーディン・マセソン商会(Jardine Matheson Holdings Limited)の船チェルスウィック号で密航し上海でホワイト・アッダー号に乗り換えて渡英。薩摩藩士 五代友厚(ごだいともあつ)(1836年~1885年)日米修好通商条約の前年1857年、長崎で海軍伝習所伝習生となりオランダ士官から航海、測量、砲術、蘭学、数学を学ぶ。1865年には、薩摩藩の英国派遣留学生団の副使として16名の若者を連れて渡英し、フランス、ベルギー,オランダなど欧州を巡り、視察と同時に紡績機械や武器の買い付けをおこなっていたそうだ。帰国した彼は薩摩藩の商事を扱う会計係に就任。戊辰戦争(1868年~1869年)では倒幕軍(薩摩藩、長州藩、土佐藩)として活躍。1868年(明治元年)、新政府の元で参与職外国事務局判事掛となり大阪に着任すると大阪運上所(後の大阪税関)の長官となる。造幣局の設置を進言し、大阪に誘致したのは五代友厚らしい。それは大阪が帝都になる可能性が大きかった事が上げられる。因みに大阪が首都にならなかったのは京都市民の大反対が大きかったのでは? 市民感情として、大阪より東京の方がまだマシだったのか? 前にも紹介したが実際の所、東京に遷都(せんと)されたのではなく、奠都(てんと)と言う言葉が使われているし・・。※ 2017年6月「琵琶湖疏水 1 (南禅寺 水路閣)」の中「奠都(てんと)と遷都(せんと)」を紹介。リンク 琵琶湖疏水 1 (南禅寺 水路閣)コイン製造の為の機器とコイン製造工場五代友厚が購入してきた圧印機(左)は造幣博物館前庭に置かれている。圧印機とは、淵(ふち)も含めて貨幣に模様をつけるプレス・マシンである。フランス・トネリ(Tonlli)社製 圧印機1871年(明治4年)の創業時には金銀貨幣の製造に使用されていた2台のうちの一つ。他にイギリス・ワット社製の圧印機6台の計8台のレバー式圧印機が稼働していた。翌年1872年(明治5年)大型高速の圧印機が購入されるとこれらは銅貨の製造にまわされた。ドイツ・ユロル(yhlorn)社製 圧印機1872年(明治5年)にユロル(yhlorn)社から10台購入された大型圧印機は一分間に60枚程度の圧印が可能であり、金銀貨幣の圧印にまわされたのである。現在の圧印機の写真(映り込みがあってボケ気味ですが・・。)ドイツ、シュラー(Schuler)社製。圧印能力150t。現在の圧印機では1台につき一分間に750枚生産。500円高価にして37万5000円。1台の生産枚数は272000枚。金額にして1億3600万円。高額なお金を造る事になるので、工場内は巨大な金庫にもなっているそうだ。下の窓の奧にマシンがある。見学者の為の廊下。見学ツアーは予約制でツアーには担当者がつく。ちょっと何の工場かわからない感じです。ところで最初に紹介したように造幣局はゼロからスタートしている。購入した工場の機械以外にも必要なものはたくさんあった。資材の運搬には鉄道馬車が必要であったし、地金の運搬の為には蒸気船の必要があった。電報が使えるように架線がひかれ電信設備も整えられ、精製や照明の為のガス製造窯や、コークス窯も造られた。金銀の分離精製や貨幣の洗浄には硫酸が必要で、工場内に硫酸製造所が造られる。さらに硫酸ソーダや炭酸ソーダの製造も始まる。小さな機器のほとんどは工場内の銅細工所、ろくろ所、鍛冶所で造られ、時計や秤、工場を建設するレンガも焼いて造ったらしい。また、帳簿をつける為のインクなども当初は自前で手作りしていたらしい。当然そこにはお雇い外国人の指導があった。が、そのお雇い外国人を感心させる素晴らしい職人もいた。オランダ留学の経験もある大野規周(おおののりちか) (1820年~1886年)は自作の大時計、天秤を製作している。大野規周の大時計大野規周の天秤大野規周の手回し計数機1870年(明治3年)に製作。1回で24枚数えられた。下は現在の計数機造幣博物館裏にある現在の貨幣工場工場では、熔解(ようかい)→熱間圧延(ねっかんあつえん)→面削(めんさく)→冷間圧延(れいかんあつえん)→圧穿(あっせん)→圧縁(あつえん)→焼鈍(しょうどん)→洗浄(せんじょう)→圧印・検査(あついん・けんさ)→計数・封緘(けいすう・ふうかん)と作業が行われている。かつては、この工場内で素材を造る所から行われていた。動力は当初は蒸気発電。1911年(明治44年)には火力発電に代わり、現在の場所に発電所がおかれていた。それがなくなったので土地も縮小されたのだろう。コイン製造過程も写真のせる予定でしたが終わります。Part3 or Break Timeの形で「ギザ」の話や「ギザ10」の製造枚数等を紹介する予定。大阪天満の造幣局と関連 Back numberリンク 大阪天満の造幣局 1 幕末維新の貨幣改革 と旧造幣局 大阪天満の造幣局 2 お雇い外国人とコイン製造工場リンク 大阪天満の造幣局 3 コイン製造とギザの話リンク 秀吉と金の話 (竹流金と法馬金から)お金シリーズ Back numberリンク お札シリーズ 1 (アメリカ合衆国ドル・・ドルの札束)リンク お札シリーズ 2 (ユーロ札と見本とコイン)リンク お札シリーズ 3 (ユーロ札束)リンク ドル・トラベラーズ・チェック(T/C) の高額券リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

2018年05月03日

コメント(0)

-

大規模ネット障害に関して

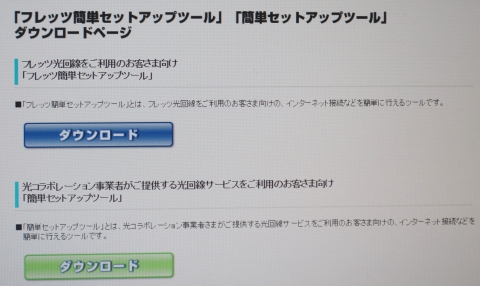

大規模ネット障害に関して大規模インターネット障害からやっと回復させました。パソコンでこれを見ている方には必要のない情報ですが、まだ家のパソコンがトラブッテいる方に紹介です。現在も続いている日本全国で起きているシステム障害は、対処できた人は復旧できていますが、放置していては戻らないかもしれません。実際、私は朝になっても戻っていなかったのでプロバイダーからソフトをダウンロードして復旧させた一人です。その復旧に関しては、スマホを持っていた方は対処を見つけられたかもしれませんが、当初のDNSの設定変更「8888」は通用しなかったので、別の方法をトライしました。プロバイダーからソフトをダウンロードする。繋がっていないネット回線ですが、電話回線が生きている人の場合、自分のパソコンからプロバイダーにアクセスしてソフトをダウンロードする事が可能なのです。※ 電話回線が生きている人の場合、他のサイトにもアドレス入れれば接続可能。以下に紹介するのは、うちの場合なので。NTTのフレッツ東の光回線(flets-east)の場合です。他のブロバイターの方は自分の契約の所につなげてください。パソコンを立ち上げてアドレスの左上のメニューバーの所にアドレスを入力。https://flets-east.jp/soft/setup/そして検索マークではなく、→マークをクリックすると直接サイトに飛びます。NTT東日本のサイトの以下のページに飛びます。「フレッツ簡単セットアップツール」「簡単セットアップツール」ダウンロードページここでダウロードをクリックするとセットアップーのページに飛ぶそこで必要なのはブロバイダーとの契約のユーザーIDとパスワードです。つまりダウンロードで問題は解決できますが、契約のユーザーIDとパスワードが解らないとお手上げです。.今回の問題の原因はまだ不明?NTT東日本の障害発生マップ(スマホでも確認できます)今日5月3日11時59分現在のマップ。昨晩はもっと全体に真っ赤。一瞬思ったのは外国からのサイバー攻撃です。常に日本には外部からのサイバー攻撃がしかけられていると聞きます。それをブロックしていたわけですが、それを突破されての攻撃だとしたら、これから他のサイトでもいろいろ起きるかもしれませんね。.早い所では昨日の昼過ぎから障害が発生したそうです。うちの場合は、20時頃からです。何度もルーターをリセットしながら続けましたが、5分で切れてしまう。それを23時頃まで続けてなんとかブログの方はほぼ完成したのにその後、2度と繋がらなくなったのであきらめて寝ました。.この後、造幣局の方手を入れてからアップさせる予定です。m(_ _)m

2018年05月03日

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- 2025.11.14★JAL貸切ナイト☆レポート

- (2025-11-15 13:34:40)

-

-

-

- 楽天トラベル

- いいちこ日田蒸留所2025 AUTUMN 紅葉…

- (2025-11-15 19:11:43)

-