PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(290)時代の事変・変貌

(256)幕末

(104)中世

(1124)戦国

(1064)江戸後期

(133)近世

(40)古代史

(254)江戸時代

(606)安土桃山時代

(346)明治維新

(86)大正・昭和

(360)温故知新

(0)魏志和人伝

(4)王朝伝説の群像」

(3)徐福

(0)江渡泰平の群像

(1)「傘連判状

(5)室町管領の攻防」

(20)徐福・桃源郷に消え」

(1)江戸泰平の群像

(294)石徹白騒動

(7)大名のお家騒動

(64)信西と信頼の興亡

(5)嘉吉の乱

(43)応仁の乱の群像

(46)戊辰戦争の群臣

(69)幕藩一揆の攻防

(55)ジョン万次郎の生涯

(2)太閤の夢の夢」

(79)平治の乱

(43)西南戦争

(42)保元の乱

(38)天正壬午の乱

(43)小牧長久手

(42)治承寿永の乱

(43)高杉晋作

(49)コメント新着

キーワードサーチ

これらの功績から頼兄は筆頭家老として国政を任され、人吉藩二万二千石のうち、半分近い八千石を与えられた。

徳川家の時代になると頼兄は、関ヶ原の戦後交渉で恩があり、同じ兵部少輔であった井伊直政を憚り 清兵衛尉 と改めた。

頼房の晩年は執務全般を頼兄が専断することを許し、全てを取り仕切るようになっていた。頼房の死後は 頼寛 に仕えたが、まだ若い主君は、藩主を凌ぐ勢力となった清兵衛一派を嫌い折り合いが悪かった。

真偽は不明だが、藩主が 市房山 詣での途上で頼兄の屋敷に挨拶にきた際に、藩主を暗殺しようとして失敗したという民話も伝えられている。

寛永 十四 年(1637)の 島原の乱 の際は頼寛は参勤で江戸におり、頼兄の子・ 相良頼安 (内蔵助)とその子・ 頼章 (喜兵次)が、藩主名代として出陣した。

寛永 十七 年(1640)、頼寛が「頼兄は専横の家臣である」と幕臣・ 阿倍正之 と 渡辺図書助宗綱 に相談した。阿部が大老・ 土井利勝 に報告したところ、土井は頼兄親子を江戸に呼び寄せて幕臣から訓戒させてはどうかと頼寛に内談したが、頼寛は清兵衛一派の報復を恐れてこれを承知せず、頼兄親子の横暴を長々と書状にしたためて報告した。

これを受けて 江戸幕府 は公儀として対応することになり、頼兄は江戸に召された。この一大事に人吉藩は改易か取り潰しかと騒ぎになり、また出立は極秘であったが、国許では頼兄の養子・ 田代半兵衛 (半兵衛の母の再嫁先が頼兄)が叛乱を起して、百数十人が死傷する騒ぎとなった。

八月十一日、藩主・頼寛は、頼兄が私曲十三ヶ条の罪を犯したとしてこれを幕府に訴えた。

結局、頼兄は 津軽 に流刑に処されたが、 徳川家康 にも仕えた長年の功績もあって実際的には強制隠居・蟄居であり、頼兄は米三百俵三十人扶持を与えられ、従者六人(七人とも)と共に 弘前城 の西方の高屋村に置かれたが、そこで火災が起こったために鏡ヶ池の畔に移り住んだ。なお、現在の 青森県 弘前市 相良町 は頼兄の屋敷があったことに由来している。明暦元年(1655年)津軽で客死。享年八八歳。

なお、頼兄流刑の頃には嫡子・頼安は死去し、孫である頼章については、幕府の命令では召し抱えるかどうかは頼寛の心次第ということであったが、お下の乱などがあったことから、実母が 島津家久 の娘である縁から 薩摩国 島津氏 預かりの身となり、子孫は島津家臣として仕えた。

また『人吉市史』によれば、頼兄の流刑先に同行した従者の一人である 印藤(犬童)九郎右衛門長澄 が実は頼兄の子で、その孫である 印藤四郎右衛門長矩 が小姓として 津軽藩 に仕え、後に田浦の姓を与えられたとする説を記述している。

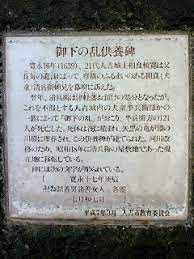

頼兄の屋敷は、通称「御下(おしも)」と言い、相良清兵衛事件(=御下の乱)の際に、田代半兵衛(犬童半兵衛)が藩主から誅殺されるのを恐れて叛乱を起こし、屋敷に立て籠もって戦った末に火を放ったために焼失した。

後年、その遺構から地下室が発見された。絵図によると、屋敷内にあった二階建ての「持仏堂」と書かれた位置から発見されており、地下室の構造は、石積みの階段、踊り場、長方形の 井戸 、黒い小石敷き、その下に スギ 板が敷かれていたが、これとほぼ同じものが、嫡子・頼安の屋敷内の 蔵 に当たる位置からも発見されている。

井戸を持つ地下室の発見例は世界的に例がなく、またこの地下室が作られた目的はいまだ解明されていない。

現在、屋敷跡には「人吉城歴史館」が建設されており、地下室も建造当初の形に復元され、上から覗き見ることが可能となっている。

◎ 人吉藩 (ひとよしはん)は、 肥後国 南部の球磨(くま)地方を領有した 藩 。藩庁は 人吉城 (現在の 熊本県 人吉市 )に置かれた。

藩主家の 相良氏 は 鎌倉時代 初頭の 建久 四 年(1193年)、この地の 地頭 に任ぜられた。その後 戦国大名 に成長し、 江戸時代 に入っても領主として存続し 明治維新 を迎えた極めて稀な藩の一つである。 天正 十五 年(1587年) 豊臣秀吉 の 九州征伐 の際、老臣の 深水長智 は 大友氏 ・ 島津氏 の間に挟まれた小領主の苦衷を秀吉に訴えた。長智の奔走により当主の 相良頼房 (後の初代藩主・長毎)は領土を安堵された。

慶長 元年(1596)深水長智の甥・ 頼蔵 と重臣・ 犬童頼兄 との対立が激化しこれを 石田三成 が仲裁。結果、頼蔵が敗訴し彼の後ろ盾となっていた 加藤清正 の下に奔り、深水一族は頼兄により討たれた。これにより犬童頼兄は相良清兵衛頼兄と名乗り 家老 ・ 執政 となり相良家の中心的役割を果たしてゆくこととなる。

慶長五年(1600年)の 関ヶ原の戦い では、事件の仲裁に立った三成への恩義から当初西軍に付いた。しかし頼兄は 日向国 の小領主である 秋月種長 ・ 高橋元種 らとともに東軍への寝返りを実行した。その結果、彼らは 徳川家康 より旧領を安堵され各自立藩した。