PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(290)時代の事変・変貌

(256)幕末

(104)中世

(1124)戦国

(1064)江戸後期

(133)近世

(40)古代史

(254)江戸時代

(606)安土桃山時代

(346)明治維新

(86)大正・昭和

(360)温故知新

(0)魏志和人伝

(4)王朝伝説の群像」

(3)徐福

(0)江渡泰平の群像

(1)「傘連判状

(5)室町管領の攻防」

(20)徐福・桃源郷に消え」

(1)江戸泰平の群像

(294)石徹白騒動

(7)大名のお家騒動

(64)信西と信頼の興亡

(5)嘉吉の乱

(43)応仁の乱の群像

(46)戊辰戦争の群臣

(69)幕藩一揆の攻防

(55)ジョン万次郎の生涯

(2)太閤の夢の夢」

(79)平治の乱

(43)西南戦争

(42)保元の乱

(38)天正壬午の乱

(43)小牧長久手

(42)治承寿永の乱

(43)高杉晋作

(49)コメント新着

キーワードサーチ

3・「お由羅騒動」

斉溥の仲介で、斉彬と近しい幕府 老中 ・ 阿部正弘 、 伊予 宇和島藩 主・ 伊達宗城 、 越前 福井藩 主・ 松平慶永 らが事態収拾に努めた。こうして嘉永四年(1851)二月に斉興が隠居し、斉彬が第11代藩主に就任した。この一連の お家騒動 は お由羅騒動 (あるいは高崎崩れ)と呼ばれている。藩主に就任するや、藩の富国強兵に努め、洋式造船、 反射炉 ・ 溶鉱炉 の建設、 地雷 ・ 水雷 ・ ガラス ・ ガス灯 の製造などの 集成館事業 を興した。

嘉永四年(1851年)七月には、 土佐藩 の漂流民でアメリカから帰国した中浜万次郎( ジョン万次郎 )を保護し藩士に造船法などを学ばせたほか、 安政 元年(1854)、洋式帆船「 いろは丸 」を完成させ、帆船用帆布を自製するために 木綿 紡績 事業を興した。西洋式軍艦「 昇平丸 」を建造し幕府に献上している。昇平丸は後に蝦夷地開拓の際に咸臨丸とともに大きく役立った。

黒船来航以前から 蒸気機関 の国産化を試み、日本最初の国産蒸気船「 雲行丸 」として結実させた。また、下士階級出身の 西郷隆盛 や 大久保利通 を登用して朝廷での政局に関わる。斉彬は松平慶永・伊達宗城・ 山内豊信 ・徳川斉昭・ 徳川慶勝 らと藩主就任以前から交流をもっていた。斉彬は彼らとともに幕政にも積極的に口を挟み、老中・阿部正弘に 幕政改革 ( 安政の幕政改革 )を訴えた。

特に斉彬は 黒船来航 以来の難局を打開するには 公武合体 ・武備開国をおいてほかにないと主張した。阿部正弘の内諾を受け、薩摩藩の支配下にあった 琉球王国 を介して、 フランス との兵器購入・交易を画策し 市来四郎 を派遣したが、後の斉彬の急死で頓挫している。

安政四年(1857)の阿部正弘の死後、安政五年(1858年)に 大老 に就いた 井伊直弼 と 将軍継嗣問題 で真っ向から対立した。第十三代将軍・ 徳川家定 が病弱で嗣子がなかったため、宗城ほか四賢侯、斉昭らは次期将軍に斉昭の子の 慶喜 を推し、篤姫を 近衛家 の養女とした上で家定正室として嫁がせるなどしている。

斉彬は公家を通じて慶喜を擁立せよとの内勅降下を請願している。一方、井伊直弼は 紀州藩 主・徳川慶福(よしとみ)を推した。井伊は大老の地位を利用して強権を発動し、反対派を弾圧する 安政の大獄 を開始する。結果、慶福が第十四代将軍・ 徳川家茂 となり、斉彬らは将軍継嗣問題で敗れた。斉彬はこれに対し、藩兵五千人を率いて抗議のため上洛することを計画した。

しかし、その年の 七 月八日 、 鹿児島城 下で出兵のための練兵を観覧の最中に発病し、 七 月十六日 に死去した。 享年 五〇歳 (満四九歳歳没)。死因は、当時日本で流行していた コレラ という説が有力であるが、そのあまりに急な死は、嫡子がいずれも夭逝していることとも併せ、父・斉興や異母弟・久光またはその支持者の陰謀であるとの噂もあった。

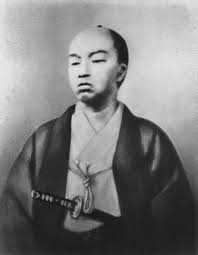

* 島津 久光 (しまづ ひさみつ)は、 江戸時代 末期から 明治時代 初期にかけての 日本 の 政治家 。 幕末 の 薩摩藩 における事実上の最高権力者で、 公武合体 運動を推進した。

明治政府 の 内閣顧問 、 左大臣 。 重富島津家 当主、のち 玉里島津家 初代当主。 位階 勲等 爵位 は 従一位 大勲位 公爵 。 字 は君輝、邦行。 雅号 は幼少時が徳洋、以後は大簡・双松・玩古道人・無志翁と号した。 島津家 二十七 代当主(薩摩藩十代藩主) 島津斉興 の五男。同二十八代当主(十一代藩主) 島津斉彬 は異母兄、同二十九代当主(十二代藩主) 島津忠義 は長男。次男・ 久治 は 宮之城家 、四男・ 珍彦 は 重富家 、五男・ 忠欽 は 今和泉家 、と島津家の旧来の分家をそれぞれ相続した。

曾孫に 香淳皇后 、玄孫に 今上天皇 がいる。文化十四年(1817)十月二十四日、 薩摩国 鹿児島郡 (現 鹿児島県 鹿児島市 )の 鹿児島城 において誕生する。生母は斉興の側室・ お由羅の方 。 幼名 は普之進(かねのしん)。 文政 元年(1818)三月に 種子島久道 の養子となり、公子(藩主の子)の待遇を受ける。

文政八年(1825)3月13日に島津宗家へ復帰し、4月に又次郎と改称する。同年十一月一日、島津一門家筆頭の 重富島津家 の次期当主で叔父にあたる島津忠公の娘・千百子と婚姻し、同家の婿養子となる。これを機に鹿児島城から城下の重富邸へ移る。文政十一年(1828)二月十九日に斉興が 烏帽子親 となり 元服 、忠教(ただゆき)の 諱 を授かる。

天保 七 年(1836)二月、千百子と婚礼の式を挙げる。天保十年(1839)十一月に重富家の 家督 を相続し、十二月に 通称 を山城と改める。 弘化 四 年(1847)十月、通称を山城から周防へ改める。斉興の後継の地位をめぐり、斉彬と忠教の兄弟それぞれを擁立する派閥が対立して お家騒動 ( お由羅騒動 )に発展した結果、 幕府 の介入を招来し、 嘉永 四 年(1851)二月二日に斉興が隠退、斉彬が薩摩藩主となる。島津氏家督の座を争うかたちにはなったが、忠教自身は反斉彬派に担がれたという要素が強く、斉彬と忠教の個人的関係は一貫して悪くなかったとみられる。

また忠教は斉彬と同様、非常に学問好きであった。ただ、 蘭学 を好んだ斉彬と異なり、忠教は 国学 に通じていた。 安政 五 年(1858)七月十六日に斉彬が死去すると、遺言により忠教の実子・忠徳が十二月二十八日、藩主に就任する(忠徳は翌6年2月、 将軍 ・ 徳川家茂 に謁見し、その 偏諱 を授かって茂久と改名。後の 忠義 )。茂久の後見を務めた斉興が安政六年(1859)六月十二日に没すると、藩主の実父として忠教の藩内における政治的影響力が増大する。

文久 元年(1861)四月十九日に宗家へ復帰、「国父」の礼をもって遇されることになり、藩政の実権を掌握する。二十三日、通称を和泉、諱を久光に改める。文久二年(1862)二月二十四日、重富邸から新築の鹿児島城二の丸邸へ移る(以後、藩内において「副城公」とも称される)。藩内における権力拡大の過程では、 小松清廉 中山中左衛門 等とあわせて、 大久保利通 ・ 税所篤 伊地知貞馨 (堀仲左衛門)・ 岩下方平 ・ 海江田信義 ・ 吉井友実 等、中下級藩士で構成される有志グループ「 精忠組 」の中核メン

-

4・「お由羅騒動」 2023年07月27日

-

2・お由羅騒動 2023年07月27日

-

23、斉彬対久光の熾烈な後継者争い呪詛… 2023年07月27日