2010年03月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

日本人の喫煙率、アラサー・アラフォー女性に上昇傾向

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています 昔の女性が米国大統領になる話で、「女性は男性よりも優れていることを証明している。なぜ男性の悪いところまでまねをしなければならないのでしょう。」と言ったような話がありました。 実際、今の女性陣は勤勉で、優秀であるのに、男性の悪い習慣である喫煙をまねしなければいけないのでしょうか。さらに女性は子供を産み、育てるという大事な役割がありますが、喫煙による低体重児の出産など喫煙は子供に対し計り知れない影響があるのは、明らかです。日本人の喫煙率、アラサー・アラフォー女性に上昇傾向2010年3月27日 国立がんセンターがん対策情報センターは26日、2008年の日本人の喫煙率について公表した。喫煙率は成人男性が37%、成人女性が9%で、徐々に下がりつつあるが、30~40代の「アラサー・アラフォー女子」で上がる傾向にある。国はがん予防の重要な施策として、禁煙の必要性を訴えている。 国民健康・栄養調査などをもとに同センターがまとめた。日本人全体の喫煙率は22%で、現在の調査手法になった5年前に比べ6ポイント下がった。男性は40代の喫煙率が最も高く52%、女性は30代で18%、40代で13%だった。この10年間、男性はどの年代も喫煙率が下がる傾向にあるが、女性は30~40代のみ上がる傾向にある。 また、都道府県別で喫煙率が高いのは男性が青森、北海道、福島、女性は北海道、東京、神奈川の順だった。 喫煙はがん発症の最大リスク要因で、国はがん対策推進基本計画に禁煙推進を掲げている。厚生労働省は職場の原則禁煙化に向けて、来年の通常国会に、受動喫煙を防ぐよう事業者に義務づける労働安全衛生法改正案を出す方針。

2010年03月29日

コメント(0)

-

長寿の島・奄美に危機 65歳未満男性で高い死亡割合

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています 沖縄でも、ハワイの日系移民においても、同様の事例があります。ハワイの日系移民では、1世は長寿で2世3世と年代を経る毎に寿命が短くなっていきます。 日本人の100年前の平均寿命は約50才と言われておりますが、その当時の50才の人の平均余命は19年(つまり69才くらいまで生きていたということ)で、現在とあまり変わることがなかったようですが、0歳児で亡くなる率が高く、平均寿命を押し下げていたというのが事実のようです。 この65才未満での男性の高い死亡率は、原因が食生活というのは、明らかでしょう。沖縄もハワイの日系移民も全てアメリカ式食事が原因で、寿命が短くなっていますから。長寿の島・奄美に危機 65歳未満男性で高い死亡割合 100歳以上のお年寄りが多く、長寿で知られる鹿児島県の奄美群島で、65歳未満で死亡する男性の割合が全国平均より高いことが14日、県などの調査で明らかになった。黒糖酢をはじめ伝統的な食材を使った食生活の変化などが影響している可能性があり、危機感を抱いた県は、原因解明のために鹿児島大の大学院と協力して詳細なデータ収集を始めた。 県などによると、2008年10月時点の10万人当たりの100歳以上の人口は、全国平均の32.1人に対し、奄美は約3.4倍の108.9人。 しかし、今年3月に県が初めてまとめた死亡者の年齢別分析(06年)によると、奄美では65歳未満が男性で24.0%と全国より2.0ポイント高いことが判明した。女性は全国平均を下回っていた。 実は奄美の男性の平均寿命は05年段階で75.4歳と全国平均より3.2歳短くなっており、県などは65歳未満で亡くなる男性の増加が背景にあると推測している。〔共同〕

2010年03月29日

コメント(0)

-

腸内細菌が肥満を促進する

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています 私たちの身体の細胞には、ミトコンドリア(ミトコンドリアは好気性細菌でリケッチアに近いαプロテオ細菌が真核細胞に共生することによって獲得されたと考えられている)のような細菌が共生して、クエン酸回路を使って生命エネルギーから、様々な代謝産物で我々人間の身体を支配しているとも、言われています。 口腔内細菌もいろんな患者さんを見ていると、自分たちが住み良い環境をつくる(歯磨きをさせないように)ように、人間を操作しているようにも思えます。 十分に考えられることでしょう。腸内細菌が肥満を促進する 腸内の細菌が肥満およびメタボリックシンドロームに寄与している可能性が、マウスを用いた研究で示された。 「先進国での肥満の蔓(まん)延は座りがちな生活習慣と低コスト高カロリーの食品があふれる状況によるものとされてきたが、今回の研究結果から、過剰なカロリー摂取は食習慣の乱れだけによるものではなく、腸内細菌が食欲および代謝の変化に寄与していることが示唆される」と研究著者で米エモリーEmory大学(アトランタ)医学部准教授のAndrew Gewirtz氏は述べている。同氏らは、食欲の増大とインスリン抵抗性が腸内細菌を介してマウスからマウスへ伝播(でんぱ)する可能性のあることを突き止めた。この知見は、米科学誌「Science(サイエンス)」オンライン版に3月4日掲載された。 ヒトの腸内細菌群は出生時に家族から受け継ぐものであり、比較的変化しにくいと考えられているが、食事や抗生物質の影響を受けることもある。「これまでの研究から、食物のエネルギー吸収量が細菌によって影響されることが示されているが、今回の知見は、腸内細菌が食欲にも影響を及ぼすことを示しているす」とGweirtz氏は説明している。「メタボリックシンドロームが遺伝ではなく環境を通じて“受け継がれる”可能性があり、子どもの肥満も親の責任ばかりでなく細菌による食欲増進が関与していると思われる」と同氏は述べている。 腸内細菌の制御にはtoll様受容体5(TLR5)と呼ばれる遺伝子が重要な役割を演じている。Gweirtz氏らは今後、ヒトのTLR5変異について検討し、TLR5欠損マウスを用いて細菌が食欲と代謝に及ぼす影響を検討する予定である。[2010年3月4日/HealthDay News]

2010年03月25日

コメント(0)

-

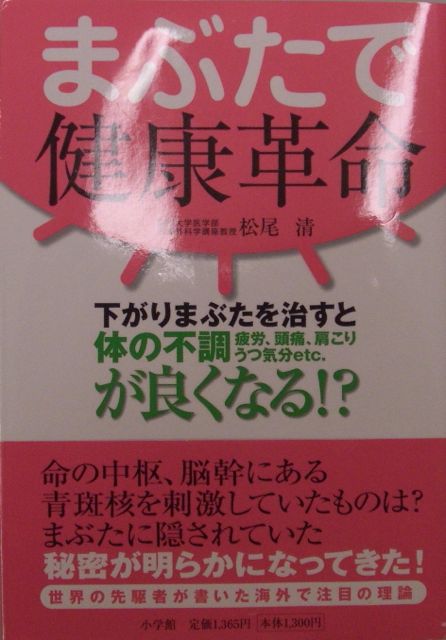

最近読んだ本 まぶたで健康革命

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています最近読んだ本 まぶたで健康革命下がりまぶたを治すと体の不調が良くなる!?著者の松尾清さんは信州大学医学部の形成外科学講座の教授をされています。内容1、まぶたの構造の民族的な違いから、日本人はまぶたが原因で頭痛、肩こり、やる気が起きないなどの症状が出ている。2、多くの頭痛(緊張型頭痛)はまぶたを開ける努力で起きる3、まぶたが原因で起きる症状 ・群発頭痛 ・緊張型頭痛 ・肩こり、うなじのこり、腰痛 ・眼瞼けいれん ・顔面けいれん ・不安障害 ・片頭痛、めまい ・うつ病 ・睡眠障害 ・自律神経失調症 ・顎関節症 ・歯周病 ここでは、まぶたと歯との関連が言われております。この本の読者の感想この本を読む前でしたが「眼瞼皮膚弛緩症」の手術を受けました。 両目を手術し1週間後抜糸した翌朝、人生に異変が起きました。 覚醒剤ってこんな感じに作用するのかなとさえ思えました。 肩こりどころではありません。 長年うつ病を患っていましたが一晩で驚異的に快方へ。 術後、まぶた周辺が落ち着くまで時間がかかるのでそのあたりは覚悟が必要。 現在、自分でまぶたの両端(外側)を指で軽く持ち上げただけで全身の緊張が解けると 実感できる方には手術をおすすめします。 ただし医師の選択時にはあらゆる情報を集め、事前に十分な話し合いが必要です。 失敗例も少なくないようです。 私の持つ情報では形成外科より眼科の方が比較的安全のようです。 最後はご自身の責任と判断の上で。

2010年03月25日

コメント(0)

-

舌痛症

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています 昨日、舌痛症の患者さんが続けて2人来院されました。 一般的に舌痛症は女性で、高齢になってくると発症することが多いようですが、原因はいろいろ言われていて、治りにくいと精神的なものだと神経内科の受診を勧められたりすることが、多いようです。 しかしながら、数年前から原因がカンジダというカビの仲間(真菌類)の感染症ということが言われていて、このカンジダに効果のある薬を使用すると、簡単に治ります。 当院でも、10年くらい前から投薬していますが、多くの患者さんが長く悩んでいた症状が劇的に改善するので、喜んでいただいています。

2010年03月24日

コメント(0)

-

乳癌検診をめぐる大論争(3)

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています続 アメリカ医療の光と影 第170回乳癌検診をめぐる大論争(3)李 啓充 医師/作家(在ボストン) 前回までのあらすじ:2009年11月,合衆国予防医療タスクフォースがマンモグラフィの開始年齢を遅らせるだけでなく回数を減らす新ガイドラインを発表した途端,患者・医師から「乳癌患者に死ねと言うのか!」とする怒りの声が噴出した。論争の影に「政治」と「金」 タスクフォースにとって非常にタイミングが悪かったことに,新ガイドラインが発表された2009年11月当時,米国では,医療保険制度改革をめぐって,民主党と共和党との間で激しい政治的攻防が繰り広げられていた。保険会社への規制を強め,既往疾患を理由に保険加入を断ったり病気になった後で保険を取り消したりする行為を禁止しようとする民主党に対し,共和党は「政府は医療に介入するな」と厳しく反発していたのである。 そんなところに,タスクフォースが「乳癌検診の開始を遅らせ回数も減らす」とする新ガイドラインを作成したことに,共和党は,すぐさま,「大きな政府による医療の見本。政府の委員会が,個々人が決めるべき医療上の決定に介入するだけでなく,医療費を抑制するために配給制を実施しようとしている」とするキャンペーンを展開した。タスクフォースは科学的エビデンスのみに基づいて新ガイドラインを作成したに過ぎないのだが,共和党にとって,「科学」に基づいた論議をする気などさらさらなかった。政治的に利用して国民の怒りを煽ればそれでよかったのである。委員たちを任命したのはブッシュ政権だった事実も棚に上げて,民主党・オバマ政権を攻撃する材料として利用したのだった。 一方,新ガイドラインが医療保険制度改革案攻撃の材料とされる事態に,民主党も新ガイドラインに対し距離を置く姿勢をとった。さらに,「新ガイドラインが保険会社のコスト抑制の道具にされる」とする国民の不安を静めるために,上院で審議中だった医療制度改革法案に「マンモグラフィへの保険給付を40歳以上で保証する」修正条項を付け加えた上,下院では「新ガイドラインを保険給付拒否の根拠としてはならない」とする決議案を426対0で可決したのだった。 かくして,科学的エビデンスのみに基づいて作成されたガイドラインが,タイミングの悪さもあって政争の具に使われるという憂き目にあったのだが,新ガイドラインに対する対応は,乳癌患者団体の間でも両極端に分かれた。「全米乳癌連合(National Breast Cancer Coalition)」が新ガイドラインに対する積極的な支持を表明する一方で,ピンクリボンで有名な「スーザン・G・コーメン乳癌財団(Suzan G. Komen for The Cure,以下コーメン財団)」は,強く反対した。 両団体の対応が正反対なものとなったことと関連して,ウォールストリートジャーナル紙は,コーメン財団が,マンモグラフィ関連機器を製造する企業から巨額の資金援助を受けていた事実を指摘した。マンモグラフィは「年商」40億ドルの巨大ビジネスとなっている現実があるだけに,医療機器メーカーが新ガイドライン潰しに躍起となったとしても不思議はないのである。スクリーニングの「利益」と「害」 以上が,乳癌検診新ガイドラインをめぐる騒動の概要であるが,2009年は,前立腺癌,子宮頸癌についても,スクリーニング・プロトコルの見直しが議論となった。 まず,前立腺癌だが,PSAによるスクリーニングについては,いまだに死亡率を減らすという確かなエビデンスは存在しない。そんなところに,3月,米国および欧州での大規模スタディ結果が2件報告されたのであるが,米国からの報告(註1)が「死亡する一方で率減少効果を認めなかった」とする一方で,ヨーロッパからの報告(註2)は「死亡率減少効果は約2割とmodestであったのに対し,過剰診断・過剰治療の頻度は高かった」とするものだった。前立腺癌死亡を1人減らす効果を得るために,1480人をスクリーニングし,48人を治療しなければならなかったのである。 「御利益は限られている一方,スクリーニングをすることでもたらされる『害』も看過し得ない」というジレンマが明らかになったという意味では,乳癌におけるマンモグラフィと非常に酷似しているのだが,このジレンマを反映して,学術団体による対応も一致していない。米泌尿器学会がPSAによるスクリーニングに積極的意義を認めているのに対して,米家庭医学会はその意義を疑問視しているのである。 また,タスクフォースが乳癌の新ガイドラインを発表した直後,米産婦人科学会が,PAPスメアのガイドライン改訂を行った。これまで「性的にアクティブになってから3年以内,少なくとも21歳までに始める」としていた開始年齢を「21歳から」と改め,さらに,検査頻度についてもこれまでより少なくてよいとしたのだった。改訂の理由は,例えば,若年者に生検をした場合,子宮頸部の損傷が妊娠時の合併症の原因となるなど,やはり,スクリーニングをすることでもたらされる「害」を重視したことにあった(註3)。 というわけで,2009年は,乳癌,前立腺癌,子宮頸癌と,三つの癌について,スクリーニングの「害」が強調される年となった。理論的には,癌(それも治療すべき癌だけ)を早期発見できればそれに越したことはないのだが,われわれに現在使用しうるスクリーニング法は,的中率も低いし,害も無視できないものばかりである。「百発百中」の完璧なスクリーニング法を持ち合わせていない以上,個々の方法について「利益」と「害」を秤にかけながら,ベストのやり方を探る以外に道はないようである。

2010年03月19日

コメント(0)

-

睡眠障害、自殺危険は28倍…厚労省調査

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています 最近CMでお父さんによく眠れているのというのを耳にしますが、このことなんですね。 私は、日頃秒殺といわれるくらい、床に入ると同時に寝ていますので、問題ありませんが、たまに眠れないこともありますが、眠れないで死んだ人はいないので、問題にしないでそのまま起きてしまいます。 現代人は交感神経が活発になりすぎて眠れない状況が造られているとも言われますので、副交感神経が優位になるように生活習慣を変えていければ、眠れるようになるのではないでしょうか。 副交感神経を優位にするには、呼吸法でも変わります。現代人はハカハカと肺で呼吸をしているので、人によっては上がったり、パニック障害にもなったりしますが、腹式呼吸(息を吸う時にお腹を膨らますようにする)で、吸う時よりも吐く息を長めにするだけでも副交感神経が優位になり、精神的に落ち着いてきます。睡眠障害、自殺危険は28倍…厚労省調査 睡眠障害や飲酒行動に問題がある人は、自殺する危険性が通常よりそれぞれ28倍、3倍高いことが、厚生労働省研究班(研究代表者=加我牧子・国立精神・神経センター精神保健研究所長)の調査で明らかになった。 研究班は2007年12月~09年12月、自殺した76人(15~78歳)の生前の様子について、遺族から聞き取り調査を実施(複数回答)。うち49人について、一般人145人と比較検討した。 その結果、睡眠障害などのほか、うつ病などの気分障害は通常より6倍、死に関する発言をした人は同4倍、不注意や無謀な行為のあった人は同35倍も自殺の危険性が高かった。 国内での年間自殺者は、1998年以来12年連続で3万人を超えている。データ分析にあたった松本俊彦・同研究所室長は「自殺のサインを見逃さないよう国民への啓発活動が必要。かかりつけ医の診断能力の向上も求められる」と指摘している。(2010年3月17日 読売新聞)

2010年03月17日

コメント(0)

-

日本橋を散歩

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています 一昨日、昨日と東京で講習会を受けて参りましたが、宿泊先が日本橋で、すぐ近くに日本橋があったので、朝の時間を使ってちょっとお散歩をしてきました。 時間ができたら、ここを起点にして歩くか、自転車で旅してみたいものですね。 NHKで放送されているブラタモリでも日本橋が放映されていましたので、おもしろかったです。楽しみにしていましたが、この前の放映で最終回になってしまいましたが、残念です。日本橋の南側日本国道路元標(以前のもの 15代将軍徳川慶喜候の揮毫)現在の日本国道路元標(道路の真ん中に埋まっています。佐藤栄作総理大臣の揮毫)日本国道路元標の説明書き里程標(仙台まで350粁とあります。確かに)橋の装飾

2010年03月15日

コメント(0)

-

体力のある子どもは成績がよい

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています 学校の成績が良いと言うことが即幸せな生活を約束されるわけではありませんが、子供の時くらい良く遊び、体力は十分にあった方が良いですよね。 結局勉強をするということは、机に向かって2~3時間同じ姿勢を取らなければいけないので、最後は体力勝負になるのではないでしょうか。体力のある子どもは成績がよい 体力のある(体調良好な)子どもは学校の試験の成績もよいことが生徒を対象とした研究で示され、米サンフランシスコで開催された米国心臓協会(AHA)の2010年栄養・運動・代謝会議で発表された。研究著者で米ウェストバージニア大学(モーガンタウン)小児科准教授のLesley Cottrell氏は「子どもの体力と学業成績の間には関連がある」と述べている。 今回の研究では、約1,200人の生徒を対象に、5年生(日本の小学5年生に相当)と7年生(同中学1年生)の時点での体力を評価し、7年生時に国語(reading)、数学、理科および社会の4科目の標準化試験を実施した。研究グループは、2年間良好な体力を維持していた子どもの成績が最もよいとの仮説を立てていたが、結果はそのとおりであった。体力については一般に用いられるFitness Gram(1マイル[約1.6キロ]走るのに要する時間などの尺度による体力検査)によって評価し、健康ゾーンにあるどうかでランク分けした。 その結果、4科目とも、5年生で良好な体力を示し、それを2年間維持していた生徒の平均点が最も高かった。例えば国語の成績では、5年生から体力が低い状態が続いていた生徒の成績が2.91点(5点満点)と最も低く、5年生の時点で体力はよかったが7年生ではそうでなかった生徒は3.03点であった。一方、5年生では体力がないとされたが7年生で良好な体力となった生徒は平均3.14点、5年生から7年生まで「健康」ゾーンであった生徒は平均3.31点と最も高かった。国語は3点以上で「習熟」とされる。 Cottrell氏によると、重視すべきは体力であり、体重ではないという。これは、過体重気味の生徒にとってはよいニュースである。米国運動協議会(ACE)のTodd Galatiは、このような関連がみられる理由にとして、定期的な運動をすることにより、気分が前向きになるとともに血糖値が正常になり、集中力や注意力が向上すると説明している。両氏とも、今回のデータは学校および親が運動の価値にもっと注目する必要があることを示すものだと述べている。 同会議で発表された別の研究では、米メリーランド大学の研究グループが女児2,400人の体脂肪率を10年間追跡評価した結果、適度な運動を毎週続けている女児は、運動をしない女児に比べて研究終了時点での体脂肪率が低いことが示された。[2010年3月2日/HealthDay News]

2010年03月15日

コメント(0)

-

反対咬合の早期治療

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています反対咬合の早期治療 反対咬合の早期治療は今まで治療を開始する時期が難しかったのですが、早期に始めれば始めるほど良い結果が出るのは、明白でした。成長してからでは、上顎の前方への成長不足と、下顎の前方への過成長を招くので、第2次性徴の頃の成長期になると、ますますひどくなってしまいました。 しかしながら、幼児の頃には、なかなか治療用装置を入れておくことができなかったのですが、最近よい装置ができてきて、幼児でも楽しみながら使うことができるようになりました。できるだけ早期にこの装置を使うことで、顔の正しい方向への成長が誘導されますし、顔面の筋系もバランスが良くなるように機能しますので、バランスの良い顔立ちになっていきます。その装置はi-3

2010年03月12日

コメント(0)

-

軽症の歯列不正は簡単に治ります。

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています 軽症の歯列不正 ちょっと気になる程度の歯列不正の場合、ながさわ歯科医院では、T4Kという装置を使います。 この装置も非常に優れもので、この装置一つで、不正咬合の原因となる口呼吸、異常な嚥下、舌の不正な位置などを正しい習慣に治して、噛み合わせを正常にします。 この装置で治すことにより、悪習慣を矯正できますから、その後の後戻りも少ないようですし、顔貌もバランスの取れた顔つきになるようです。T4Kを使って治した症例初診時T4Kを使用してから 約1年後T4Kの使い方 日中の起きている時に1時間以上装着して唇を閉じておきます。 夜寝ている間の装着です。 夜は最初の1週間くらいは外れることが多いようですが、日中の1時間を装着しているとだんだん外れなくなってきます。 夜よりは、日中の1時間の方が効果があります。 金額はお問い合わせください。

2010年03月10日

コメント(0)

-

歯並びの早期治療

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています 矯正治療については、いろいろ考え方がありますが、何故歯並びが悪くなるのかという原因から考えていくと、早期に治療を開始した方が良いのは明らかです。 しかしながら、早期に治療を開始すると言っても、なかなか良い治療装置がありませんでした。なぜなら、歯並びが悪くなる原因には、1、口呼吸2、指しゃぶり3、異常な嚥下(飲み込み)の癖が関係しているからです。 当院で歯並びに問題があると思われる幼児(2才~5才)に使用しているinfant TRAINERは非常に良く考えられた筋機能訓練の装置で、子供が筋肉を使っている間に正しく噛むことを訓練できるように造られています。 infant TRAINER は子供に鼻を通して呼吸をさせ、正しい嚥下法と舌の位置付けを訓練するように設計されています。研究によると正常な顔、顎、歯の発育は、正しい呼吸(鼻呼吸)、正しい嚥下、舌の正しい位置と強く関連していると報告されています。

2010年03月09日

コメント(0)

-

乳癌検診をめぐる大論争(2)

仙台市泉区のながさわ歯科医院の長澤です。いつも有り難うございます。皆様の健康に役立つ情報をお届けできたらと思っています 日本の乳がん検診はというと、 『2006年度に、「40歳以上の女性に対し、2年に1度、視触診及びマンモグラフィ併用検診を行う」指針が厚生労働省より通知されました。よって、ほとんどの自治体は、2年に1度の受診を推奨しています。各自治体の費用負担・加入する健保組合の費用負担・ご自身の近親者に乳がんの方がいるかどうかなどを確認して、どの検査をどのくらいの頻度で受けるべきか、ご自身で判断してみてください。乳がんが疑わしい場合は、細胞診や組織診(生検)を行います。組織診は、細胞診よりさらに確実な検査で、これにより最終的な診断がくだされます。』となっていますね。 エビデンスに基づけば、50才以上の隔年受診でいいのでしょうが。 いろいろ調べていくと、乳がんの原因は牛乳ですから、牛乳を飲む習慣、ヨーグルトを食べる習慣をやめればいいことですね。 「乳がんと牛乳」という乳がんから生還したイギリスの研究者の執筆した本もあります。続 アメリカ医療の光と影 第169回乳癌検診をめぐる大論争(2)李 啓充 医師/作家(在ボストン)(2867号よりつづく)前回までのあらすじ:2009年11月,合衆国予防医療タスクフォースがマンモグラフィの開始年齢を遅らせるだけでなく回数を減らす新ガイドラインを発表した途端,患者・医師から「乳癌患者に死ねと言うのか!」とする怒りの声が噴出した。「エビデンスに基づく議論」の難しさ 新ガイドラインが患者や医師の怒りを巻き起こした原因の一つが,「ルーティン」というキーワードが省略して伝えられたり解釈されたりするなどして,その内容が誤解された点にあったことは前回も述べた通りである。 しかし,ガイドラインの内容が誤解された点については,タスクフォースも責めの一端を担わなければならないだろう。なぜなら,学術誌に発表されたことでもわかるように,ガイドラインは「学術論文」の形式と言葉で書かれ,一般市民にとっては「外国語」と変わらないものだったからである。内容が「翻訳」される過程で誤解が拡大したのだが,ガイドラインの変更で大きな影響を被る当の患者に「理解していただく努力」が不足していたことは否定し得ない。 さらに,新ガイドラインは,患者だけでなく,医師の間にも大きな怒りと混乱を引き起こした。今回のガイドラインがエビデンスに基づいて作成されたものであることは前回も説明したが,「エビデンスに基づく議論」が自らの経験や直感と相いれないとき,冷静に議論することを忘れて,怒ったり抵抗したりする医師や医学者がいまだに多いことをあらためて見せつけたのだった。 そもそも,医師や患者が新ガイドラインに対して怒ったのは,彼らが「マンモグラフィは乳癌患者の命を救う」と信じ込んでいたからにほかならないが,マンモグラフィは彼らが信じるほど「完璧」な検査法でないことは周知の事実である。例えば,40-69歳の女性にマンモグラフィを施行することで得られる御利益(=乳癌死減少率)は「15%」という極めてmodestなものでしかない(註1)。忘れてはならない「偽陽性の害」 一方,マンモグラフィの「偽陽性」率が高いことは,notoriousといってよい。フレッチャーら(註2)によると,米国でマンモグラムが「陽性」と読まれる頻度は11%であるが,「陽性」患者のうち実際に癌が発見される頻度はわずか3%にしか過ぎない(全マンモグラムでは0.3%)。換言すると,マンモグラフィを受けた患者が実際には癌ではないのにスクリーニングで「陽性」とひっかかる率は10.7%という高率に上る。さらに,10年間,毎年マンモグラフィを受け続けた場合,患者が「偽陽性」故に「異常」と告げられる確率は約50%(二人に一人!)に上るのである。 偽陽性故にスクリーニングでひっかかった患者が被る「害」は,生検等の不必要な検査を受けたり,不必要な治療を受けたりすることにとどまらない。患者は「癌の疑い」を告げられたことによる心理的ストレスに晒されることも忘れてはならないのである。 タスクフォースは,死亡率減少効果15%というmodestなベネフィットと,高率な偽陽性率故に生じる「害」を考慮した上で,「40歳から毎年」実施してきたルーティン・スクリーニングを「50歳から2年に一回」と改めたのだが,この変更は決して突飛な物ではなく,実は,他の先進国における「常識」に近づけたものに過ぎなかった。 米国だけが「40歳から毎年」という特殊な検診体制を採用してきたのだが,英米550万件のマンモグラフィ結果を比較したスミス・ビンドマンら(註3)によると,「毎年」の米国での陽性率は「2年に1回」の英国の約2倍に上ったのに対して,乳癌の検出率にほとんど差はなかったのである(註4)。 というわけで,新ガイドラインの指針は冷静にエビデンスを検証した場合,極めて理にかなったものであった。しかし,「乳癌患者に死ねと言うのか!」とする患者・医師の怒りは凄まじく,ついに,政治が介入する事態へと発展したのだった。(この項つづく)註1:Screening for breast cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2009;151(10): 716-26. 註2:Fletcher SW, et al. Clinical practice. Mammographic screening for breast cancer. N Engl J Med. 2003;348(17): 1672-80. 註3:Smith-Bindman R, et al. Comparison of screening mammography in the United States and the United kingdom. JAMA. 2003;290(16): 2129-37. 註4:英米の陽性率が2倍も違った理由としては,両国の精度管理の仕組みが大きく異なることも考えなければならず,検査頻度の違いのみで説明できる差ではないことに留意されたい。

2010年03月02日

コメント(1)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- 入浴後の体重

- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…

- (2025-06-30 17:00:00)

-

-

-

- スピリチュアル・ライフ

- 心のちょっとした隙をついて、エゴか…

- (2025-11-15 08:00:04)

-

-

-

- 新型コロナウイルス

- 2020/06/28SUN!新型コロナ!

- (2025-11-09 08:57:36)

-