2012年06月の記事

全41件 (41件中 1-41件目)

1

-

今年ももう、半分過ぎたんですね。

今日は6月30日。土曜日ですが、月次の棚卸があるためこれから出勤です。それにしても、今年ももう、半分過ぎたんですね。早いな~ 私、というか、東日本の多くの人々の中では「3.11」で時間が止まっているというか、区切られているところがあるから、あれからもう何年何ヶ月過ぎたんだ~という感覚にはなかなかなりにくいものがありますね。う~ん… なんか湿っぽい話になりそうだな(苦笑) この雰囲気を打破するためには、無理矢理でもいいから、明るく景気のいい話を提供したいものですね。私のブログなんて蟷螂の斧以下の存在ですが、まぁ何とか頑張ってみたいと思います。↓ 「3.11ミリ」のドリルですって(しかも商品名(?)がナチ…)! 工具の世界はよくわかりませんが、「3.11ミリ」って標準的な数値なのかなぁ?【ご注意ください】販売価格は1円ではございません!!【見積もり】ナチ/NACHI 不二越 アクアドリル3フルート 3.11mm AQD3F3.11

2012.06.30

コメント(0)

-

ちょっとだけ役に立ちました(笑)

10日ほど前に書いたこちらの日記の件ですが、今日の午前中に犯人が判明しました!早速町役場や町内会長さんを通じて当人には厳重注意を促したのですが、その過程で、詳細は省きますが私もちょっとだけお手伝いする機会がありました。近所の方からも感謝されたりすると、嬉しいものですね。「人の役に立てた」ということがこれほど爽快なものだとは… 長らく忘れていた感覚でした。行政の長やら議員サマやらになろうという野心はさらさらなくて「村はずれの狂人」でいたい(それですら傲慢な願望だと思いますが・苦笑)私ではありますが、感謝されるのは嬉しいですね。これからも人様のお役に立てるよう、狂人(おいおい)なりに自分を磨いていきたいと思う次第です。【送料無料】 町内会のすべてが解る!「疑問」・「難問」100問100答 防犯・防災から快適なまちづくりまで / 中田実 【単行本】

2012.06.29

コメント(0)

-

東北新幹線は地域をどう変えたか? (その10 岩手県のまとめ)

福島県、宮城県ときたら、今度は岩手県についても、詳細をまとめなければならないでしょう。なお、いい加減疲れたので(おいおい)このシリーズは今回をもって終わりにしたいと思いますが…宮城県と同様に、岩手県もまた、県庁所在地への一極集中が著しい県と言えるのではないかと思います。例によって、1970年から2010年の国勢調査における盛岡都市圏の人口推移を再掲すると、【盛岡都市圏】◎面積 1,984.11平方キロ◎40年間の人口推移 296,807人⇒430,977人 134,170人(45.2%)増と、人数・率ともに、東北地方内では仙台都市圏に次ぐ規模を誇っています。ということは、岩手県内の他の新幹線停車駅、特に1980年代に開業した一ノ関、水沢江刺、北上、新花巻の各駅(一ノ関、北上は1982年、水沢江刺、新花巻は1985年の開業)周辺の都市圏は軒並み人口が減っているのだろうかとの疑問がわきますが、調べてみるとどうもそうではないようです。【一関都市圏】※1◎面積 1,319.64平方キロ◎40年間の人口推移 159,840人⇒135,992人 23,848人(14.9%)減【水沢江刺都市圏】※2◎面積 1,173.12平方キロ◎40年間の人口推移 141,176人⇒141,081人 95人(0.1%)減【北上都市圏】※3◎面積 1,028.33平方キロ◎40年間の人口推移 80,741人⇒99,848人 19,107人(23.7%)増【花巻都市圏】※4◎面積 908.32平方キロ◎40年間の人口推移 101,858人⇒101,451人 407人(0.4%)減ご覧の通り、北上都市圏だけが増加という結果になっています。この背景としては、北上市が秋田自動車道(1997年全線開通)の分岐点であり、かつここ数十年で工業の発展をみた地域だという点が、挙げられるでしょう。宮城県や岩手県における東北新幹線が停車する各都市圏では新幹線以外のプラスアルファに乏しい傾向がありましたが、北上都市圏は例外と言えそうです。逆に、大幅な減少をみたのが、一関都市圏。気仙沼市や陸前高田市、大船渡市へと通じるJR大船渡線が分岐する岩手県南部の交通のハブであり、一ノ関駅の乗降客数は盛岡駅に次いで岩手県内第二位を誇りますが、宮城県に隣接していることもあり、仙台都市圏の影響を受けて人口が減少してしまった可能性があります。なお、栗原、登米、気仙沼の各都市圏よりも人口減少率自体は軽微なので、新幹線効果は「多少見られた」と判断してもいいのかもしれません。水沢江刺、花巻の両都市圏に関しては、微減となりました。いずれも東北新幹線の開業から3年遅れで駅が設置された地域なので、その分ストロー現象を免れることができたのか、はたまた盛岡、北上両都市圏の好影響をある程度受けたのか。ただ言えることは、盛岡、北上両都市圏ほどのヒンターランドを確保できなかったため、発展もまた中途半端なものに終わったということでしょう。※1 一関市、平泉町※2 奥州市、金ヶ崎町※3 北上市、西和賀町※4 花巻市 及源鋳造 D-205 南部鉄器 瓶敷 うずまき(白サビ) 【現在生産が間に合わず納期にお時間がかかります】

2012.06.29

コメント(0)

-

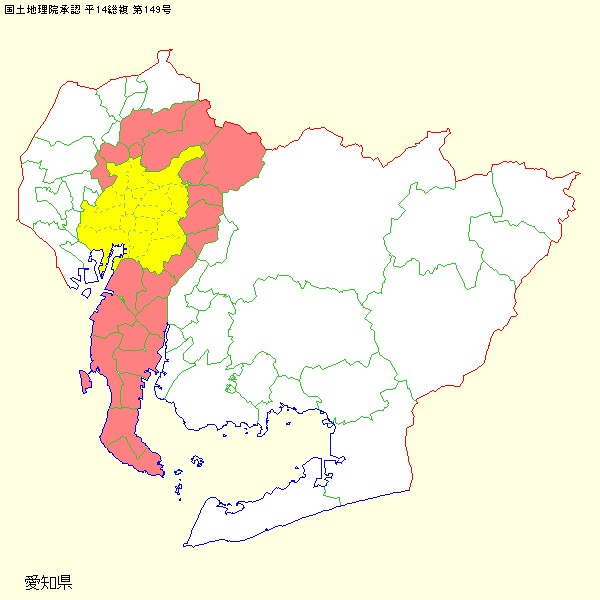

東北新幹線は地域をどう変えたか? (その9 宮城県のまとめ)

福島県に引き続いて、宮城県についても、細かくまとめていきましょう。宮城県の特徴は、仙台都市圏一極集中が徹底していること。仙台都市圏における1970年から2010年にかけての国勢調査の人口推移が、【仙台都市圏】◎面積 1,648.51平方キロ◎40年間の人口推移 881,306人⇒1,489,981人 608,675人(69.1%)増という地方都市としてはとんでもない数字をはじき出した一方で、白石蔵王、古川、くりこま高原といった他の停車駅(白石蔵王、古川の両駅は1982年、くりこま高原駅は1990年の開業)を擁する都市圏はというと、【白石都市圏】※1◎面積 702.32平方キロ◎40年間の人口推移 58,635人⇒52,002人 6,633人(11.3%)減【古川都市圏】※2◎面積 1,523.95平方キロ◎40年間の人口推移 214,243人⇒210,793人 3,450人(1.6%)減【栗原都市圏】※3◎面積 804.93平方キロ◎40年間の人口推移 104,888人⇒74,938人 29,950人(28.6%)減なんと、いずれも減少となっています。福島駅以南の東北新幹線の駅を擁する都市圏はすべて増加だったから、異様な現象と言わざるを得ません。やはり、仙台都市圏の激増は、周辺他地域の減少という自制を伴ったものと考えられそうです。ところが、これらの地域の状況を見ると、それぞれに違った傾向が伺えます。まず、白石都市圏についてですが、隣接する宮城県南部の都市圏についても同様に人口動態を調べてみると、【角田都市圏】※4◎面積 420.92平方キロ◎40年間の人口推移 53,197人⇒46,843人 6,354人(11.9%)減【大河原都市圏】※5◎面積 428.20平方キロ◎40年間の人口推移 66,102人⇒84,857人 18,755人(28.4%)増となっています。つまり、大河原都市圏の一人勝ちという状況です。この背景には大河原都市圏、特に大河原町や柴田町で仙台都市圏の拡大を受けて人口増加が見られたことが挙げられます。結果、宮城県南部における大河原都市圏の位置づけもまた高まり現在に至るのですが、新幹線よりも仙台都市圏の影響の方が大きかった点で、特筆されるケースではないかと思われます。次に、宮城県北部においても、古川、栗原の両都市圏以外の都市圏の人口動態を調べてみると、【石巻都市圏】※6◎面積 723.44平方キロ◎40年間の人口推移 227,470人⇒213,663人 13,807人(6.1%)減【登米都市圏】※7◎面積 536.38平方キロ◎40年間の人口推移 102,525人⇒83,973人 18,552人(18.1%)減【気仙沼都市圏】※8◎面積 497.12平方キロ◎40年間の人口推移 110,857人⇒90,925人 19,932人(18.0%)減各都市圏の人口動態をランク付けすると、古川>石巻>登米・気仙沼>栗原の順になります。恐らく各都市圏とも仙台都市圏の影響を多大に受けてはいるのでしょうが、古川都市圏はその中でも影響が軽微な部類に入るのです。一方、栗原都市圏が、五つの都市圏の中で最下位になりましたが、これは恐らく、東北自動車道や東北新幹線が通じていること、また登米市佐沼や気仙沼市中心部のように拠点性の高い市街地が皆無なことから他地域よりストロー現象が著しかったと推測することができます。その影響をも考えると、同規模の石巻都市圏よりも人口減少数・率が少なかった古川都市圏は、取り巻く環境が良くない中でそれなりに健闘していると言えなくもありません。新幹線効果はそれなりにあったと考えていいでしょう。※1 白石市、蔵王町、七ヶ宿町※2 大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町※3 栗原市※4 角田市、丸森町※5 大河原町、村田町、柴田町、川崎町※6 石巻市、東松島市、女川町※7 登米市※8 気仙沼市、南三陸町貴州旅情 中国貴州省少数民族を訪ねて/宮城の団十郎

2012.06.29

コメント(0)

-

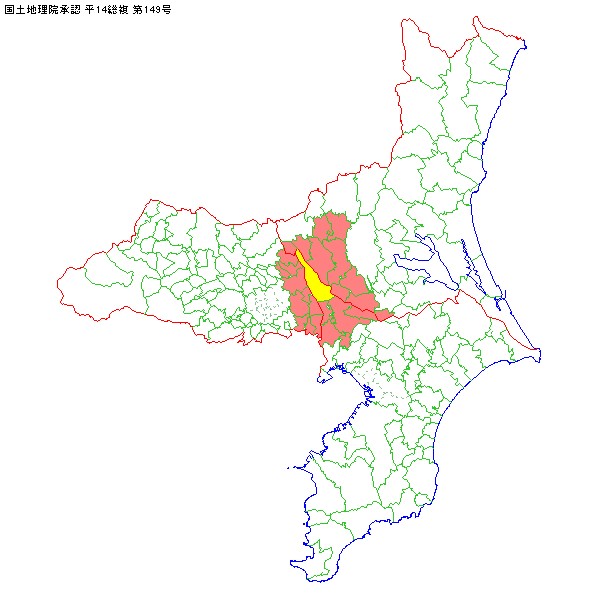

東北新幹線は地域をどう変えたか? (その8 福島県のまとめ)

北関東についてかなり細かく見てきたので、今度は福島県についても、1970年から2010年の国勢調査における人口動態を見ていきたいと思います。主要都市についてはこちらでも紹介しましたが、今回は、全市について、紹介したいと思います。【福島都市圏(伊達市含む)】◎面積 1,241.37平方キロ◎40年間の人口推移 358,797人⇒396,869人 38,072人(10.6%)増【郡山都市圏(須賀川市、田村市、本宮市含む)】◎面積 2,116.99平方キロ◎40年間の人口推移 447,502人⇒547,073人 99,571人(22.3%)増【いわき都市圏】◎面積 1,231.35平方キロ◎40年間の人口推移 327,164人⇒342,198人 15,034人(4.6%)増【会津若松都市圏】※1◎面積 827.10平方キロ◎40年間の人口推移 182,065人⇒173,341人 8,724人(4.8%)減【白河都市圏】※2◎面積 612.30平方キロ◎40年間の人口推移 94,944人⇒114,844人 19,900人(21.0%)増【喜多方都市圏】※3◎面積 1,086.74平方キロ◎人口 82,664人⇒62,920人 19,744人(23.9%)減【相馬都市圏】※4◎面積 244.02平方キロ◎人口 45,835人⇒46,014人 179人(0.4%)増【二本松都市圏】※5◎面積 344.65平方キロ◎人口 68,117人⇒59,866人 8,251人(12.1%)減【南相馬都市圏】※6◎面積 398.50平方キロ◎人口 69,105人⇒70,895人 1,790人(2.6%)増まず驚かされたのが、白河都市圏の増加率が20%超と、郡山都市圏に匹敵していることです。また増加人数も、福島都市圏の約半数で、いわき都市圏を上回っています。新白河駅周辺は首都圏へ新幹線通勤する住民も一定数いますし、やはり新幹線効果と言うべきなのでしょうか。他の都市圏は軒並み減少傾向にありますが、相馬、南相馬の両都市圏は辛うじて微増となりました。この地域はいわき、仙台両都市圏のほぼ中間にありますが、新幹線や高速道路といった高速交通体系から取り残され、かつ両都市圏から適度な距離が保たれていたことが逆に幸いし、一定の拠点性を有すとともにストロー現象をさほど受けなかったものと推察されます。その一方で、二本松都市圏は南北を挟む福島、郡山両都市圏の影響をまともに受けたのか、相馬、南相馬に比べて交通至便なポジションにありながら、人口を大きく減らしています。会津若松、喜多方の両都市圏もまた、人口を大きく減らす結果となっています。特に喜多方都市圏の23.9%減という数字は衝撃的です。この地域もまた相馬、南相馬と同様に高速交通体系から取り残されていますが、郡山都市圏との関わりが深いため、ある程度のストロー現象が起こったものと推察されます。福島県全体を見渡した結果、やはり、特に東北新幹線沿線で人口の増加傾向が見られ、「新幹線効果」はあったものと考えていいでしょう。が、その増加数・率は、栃木、群馬の両県よりも劣っているのも否めません。新潟県と同様に、首都圏、あるいは仙台都市圏へのストロー現象があったものと考えられます。※1 会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町、磐梯町※2 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町※3 喜多方市、北塩原村、西会津町※4 相馬市、新地町※5 二本松市※6 南相馬市・ノベルティ・【40】個単位で御注文ください。【まとめ買い】《喜多方ラーメン2食(がんばろう福島シール付)》卸売・まとめ売り・景品・販促品

2012.06.29

コメント(0)

-

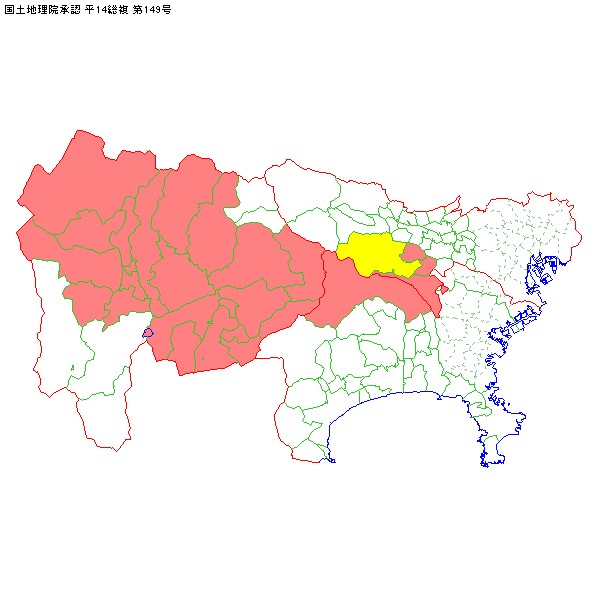

東北新幹線は地域をどう変えたか? (その7 北関東の主要都市編 その2)

前々回、前回と東北新幹線とは関係がない新潟県や長野県の都市圏人口の推移を追ってみたのですが、結局わかったことは、・新潟県では全体的に首都圏(?)へのストロー現象が見られる・長野県では長野都市圏で松本都市圏へのストロー現象が若干見られ、佐久平、上田の両都市圏ではストロー現象は見られず独自の発展を遂げたといったことであり、こちらの日記において提起した「どうして前橋・高崎都市圏よりも宇都宮都市圏の方が人口の伸びが著しかったのか?」という疑問については、結論を出すことができませんでした。そこで、別角度から調べてみようと群馬、栃木の両県における主要都市圏(概ね人口10万人以上)の人口推移についてあたってみると、ちょっと興味深い傾向が分かりました。以下、各都市について1970年から2010年の国勢調査における人口推移を簡単に見ていくと、以下の通りになります。<群馬県>【前橋・高崎都市圏】◎面積 845.30平方キロ◎40年間の人口推移 585,513人⇒783,469人 197,956人(33.8%)増【桐生都市圏】※1◎面積 482.80平方キロ◎40年間の人口推移 181,458人⇒173,620人 7,838人(4.3%)減【伊勢崎都市圏】※2◎面積 139.33平方キロ◎40年間の人口推移 137,118人⇒207,199人 70,081人(51.1%)増【太田都市圏】※3◎面積 246.47平方キロ◎40年間の人口推移 191,290人⇒295,193人 103,903人(54.3%)増【館林都市圏】※4◎面積 122.49平方キロ◎40年間の人口推移 85,916人⇒105,494人 19,578人(22.8%)増<栃木県>【宇都宮都市圏】◎面積 873.61平方キロ◎40年間の人口推移 473,501人⇒733,224人 259,723人(54.9%)増【小山都市圏】※5◎面積 201.86平方キロ◎40年間の人口推移 117,334人⇒190,149人 72,815人(62.1%)増【足利都市圏】※6◎面積 177.82平方キロ◎40年間の人口推移 156,004人⇒154,462人 1,542人(1.0%)減【栃木都市圏】※7◎面積 331.57平方キロ◎40年間の人口推移 152,125人⇒164,024人 11,899人(7.8%)増【佐野都市圏】※8◎面積 356.07平方キロ◎40年間の人口推移 118,083人⇒121,259人 3,176人(2.7%)増【鹿沼都市圏】※9◎面積 490.62平方キロ◎40年間の人口推移 89,196人⇒102,357人 13,161人(14.8%)増【那須塩原都市圏】※10◎面積 1,319.25平方キロ◎40年間の人口推移 162,362人⇒222,167人 59,805人(36.8%)増すみません。少し長くなりましたね(苦笑)ここで言えるのは、群馬県内では豊富な工業力を背景とする伊勢崎市や太田市が順調に人口を伸ばし続けているのに対し、栃木県では特にJR両毛線沿線の都市圏が壊滅状態(言い過ぎかな?)で、その分の人口が東北新幹線沿線に流れていると推察されることです。つまり、群馬県には前橋・高崎都市圏への一極集中を阻む要因が県内にあった、ということになりそうです。もちろん、茨城県を含めた北関東三県の中央に位置する宇都宮市のポテンシャルも見逃せませんが、その「実力」は、三県を直結する北関東自動車道が一昨年に全通したことを考えると、今後の動向で発揮される(あるいはされない)と言えるかもしれません。※1 桐生市、みどり市※2 伊勢崎市※3 太田市、千代田町、大泉町、邑楽町※4 館林市、板倉町、明和町※5 小山市、野木町※6 足利市※7 栃木市、岩舟町※8 佐野市※9 鹿沼市※10 大田原市、那須塩原市、那須町 【中古】シングルCD 森高 千里 /渡良瀬橋/ライター志望【10P25Jun12】【画】

2012.06.28

コメント(0)

-

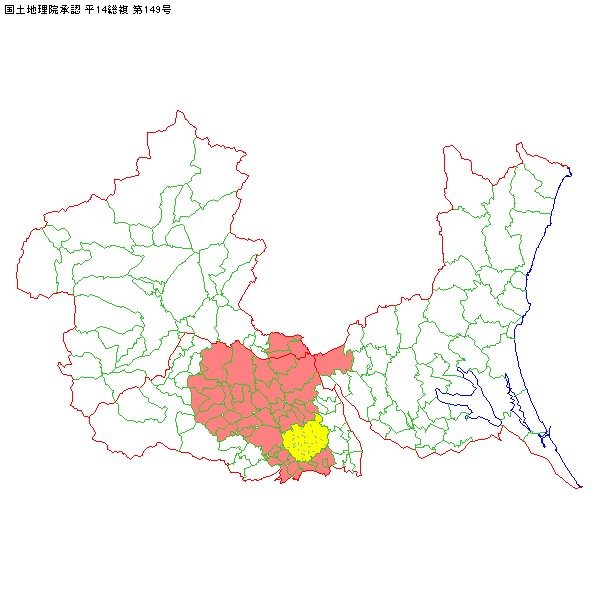

東北新幹線は地域をどう変えたか? (その6 長野県の主要都市編)

なんだか「東北」からどんどん離れているような気がしますが(苦笑)今回は長野県編です。まずは、高崎駅から分岐する長野新幹線沿線の都市圏における1970年から2010年の人口動態について、紹介しましょう。【佐久平都市圏】※11970年 162,824人1975年 163,410人(+0.4%)1980年 166,122人(+1.7%)1985年 169,613人(+2.1%)1990年 172,227人(+1.5%)1995年 174,892人(+1.5%)2000年 176,975人(+1.2%)2005年 174,934人(-1.2%)2010年 171,509人(-2.0%)40年間の人口推移 8,685人(5.3%)増【上田都市圏】※21970年 194,440人1975年 200,818人(+3.3%)1980年 208,760人(+4.0%)1985年 215,133人(+3.1%)1990年 218,833人(+1.7%)1995年 224,029人(+2.4%)2000年 227,086人(+1.4%)2005年 223,463人(-1.6%)2010年 217,433人(-2.7%)40年間の人口推移 22,993人(11.8%)増【長野都市圏】※31970年 532,482人1975年 558,115人(+4.8%)1980年 581,896人(+4.3%)1985年 597,070人(+2.6%)1990年 604,450人(+1.2%)1995年 616,964人(+2.1%)2000年 616,721人(-0.0%)2005年 610,687人(-1.0%)2010年 597,910年(-2.1%)40年間の人口推移 65,428人(12.3%)増佐久平、上田の両都市圏は長岡、燕三条の両都市圏よりも規模が小さいものの、40年間での人口推移は増加となっています。このことから、上越新幹線によるストロー効果はあったと推察できると考えます。その一方で、長野都市圏の人口の伸びがイマイチというか、増減率的には上田都市圏と大して変わらないのが気になります。また、佐久平、上田両都市圏にも共通して言えますが、長野新幹線が開業(同時期には上信越自動車道も開業)した1997年前後を境に人口が減少に転じている点も、気になるところです。長野市の人口については、長野と共に長野県内を代表する都市圏である松本と対比すると、何となくその傾向が見えてきます。【松本都市圏】※41970年 341,998人1975年 360,747人(+5.5%)1980年 380,642人(+5.5%)1985年 394,521人(+3.6%)1990年 402,695人(+2.1%)1995年 416,301人(+3.4%)2000年 428,502人(+2.9%)2005年 431,288人(+0.7%)2010年 430,435人(-0.2%)40年間の人口推移 88,437人(25.9%)増ご覧の通り、松本都市圏と長野都市圏とを比べてみると、増加人数、率とも、松本の圧勝なのです。人口規模的には長野に劣りますが、松本が長野県のプライメイトシティとして評価されている証左と、言えなくもないと思います。そこで、長野県の交通インフラの整備状況を調べてみると、ちょっと面白い傾向がわかります。新幹線は高崎駅から長野駅へと至る長野新幹線が唯一の開業例であるものの、高速道路は県中部から南部を通る中央自動車道の開業(東京~名古屋間が1982年に全通)の方が早いんですよね。そして、中央自動車道沿道で松本市からも近い岡谷市から長野自動車道が分岐し、1988年に松本市、1993年に長野市へと至っています。上信越自動車道が開業したのはその後の話です。その過程で、少なくとも道路交通に関しては長野県内の基軸が中央自動車道だったという時期が1980年代前半から1990年代後半にかけて続いており、長野都市圏をも含む物流、商流の集散地として松本都市圏が発展をみたと、考えることができそうです。また、松本都市圏には長野新幹線が通っていないため、ストローされることもあまりなく、現在に至っています。一方、佐久平、上田の両都市圏に関しては、松本都市圏との関連が薄い地域だったため、長野新幹線の開業まではストローされることもなく独自の発展を遂げた… そんなところでしょうか。※1 小諸市、佐久市、小海町、南相木村、北相木村、佐久穂町、立科町。面積1,014.08平方キロ※2 上田市、東御市、青木村、長和町、坂城町。面積958.98平方キロ※3 長野市、須坂市、中野市、千曲市、小布施町、高山村、山ノ内町、信濃町、小川村、飯綱町。面積1,882.74平方キロ※4 松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村。面積1,869.14平方キロゴールドパック 信州安曇野の天然水 500mlペットボトルミネラルウォーター

2012.06.27

コメント(0)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~新企画は郵便局巡り編 その13~

行程記については別館(前半と後半に分かれます)をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=梁川駅】30分後 伊達市梁川町大関 JA伊達みらい堰本支店付近1時間後 伊達市霊山町泉原 二村橋(広瀬川)南詰付近1時間30分後 伊達市霊山町大石 霊山郵便局内2時間後 伊達市霊山町中川 福島交通霊山大平バス停より500メートルほど東側の地点2時間30分後 伊達市霊山町掛田 掛田郵便局内2時間36分後 伊達市霊山町掛田 福島交通新町バス停着(終点)ポスターとは違うそのまま飾れる額のいらないインテリア福島/霊山全景 秋の紅葉 風景写真パネル 45.5×22.7cmFUK-044-455227 【楽ギフ_包装】 【楽ギフ_のし宛書】 【楽ギフ_名入れ】

2012.06.26

コメント(0)

-

東北新幹線は地域をどう変えたか? (その5 新潟県の主要都市編)

さて、前回からの流れを受けて、今回紹介するのは上越新幹線沿線の主要都市について、みていきたいと思います。上越新幹線沿線の都市圏の特徴としては、高崎駅を過ぎた後は、165.6キロ先の長岡駅まで都市圏らしい都市圏を通過しないという点が、大きな特徴として挙げられるでしょう。そこから先は燕三条、新潟と都市圏が連続していますが極論すれば関東平野と越後平野との二極構造であり、宇都宮から郡山、福島、仙台、盛岡と一定の間隔を置いて都市圏が連続する東北新幹線沿線との差異と言えそうです。このことから推察されるのは、仙台市のような中間拠点がないために、上越新幹線の乗客の流れは首都圏-群馬県・新潟県間の単純な移動パターンに集約されてしまうのではないかということ。従って、前橋・高崎都市圏もまた高崎駅の規模ほどにはターミナル機能を発揮できていない可能性がありそうです。また、新潟駅は東北新幹線開業当時の盛岡駅ほど広大なヒンターランドを有していことから、人口動態もまた、盛岡都市圏ほどには増加傾向を見せないだろうことが予測されます。で、長岡、燕三条、新潟の各都市圏の人口動態を確認してみると、【長岡都市圏】※11970年 365,035人1975年 368,769人(+1.0%)1980年 376,030人(+2.0%)1985年 378,001人(+0.5%)1990年 377,476人(-0.1%)1995年 379,504人(+0.5%)2000年 378,054人(-0.4%)2005年 371,081人(-1.8%)2010年 363,209人(-2.1%)40年間の人口推移 1,826人(0.5%)減【燕三条都市圏】※21970年 235,486人1975年 241,346人(+2.5%)1980年 248,424人(+2.9%)1985年 250,963人(+1.0%)1990年 249,400人(-0.6%)1995年 249,441人(+0.0%)2000年 247,222人(-0.9%)2005年 241,408人(-2.4%)2010年 235,503人(-2.5%)40年間の人口推移 183人(0.1%)減【新潟都市圏】※31970年 854,548人1975年 901,141人(+5.5%)1980年 955,105人(+6.0%)1985年 986,515人(+3.3%)1990年 1,003,318人(+1.7%)1995年 1,025,041人(+2.2%)2000年 1,035,574人(+1.0%)2005年 1,035,983人(+0.0%)2010年 1,027,250人(-0.8%)40年間の人口推移 172,702人(20.2%)増驚いたことに、長岡、燕三条の両都市圏では、40年間の人口推移がわずかながら減少となっています。東北新幹線の沿線では見られなかった現象です。新潟都市圏もまた、人口増加数では盛岡都市圏を上回り水戸、高崎の両都市圏に比肩していますが、増加率は郡山都市圏すら下回っており、都市規模に比して芳しいものとは言えません。このことから、上越新幹線、あるいはその開業直後に全線開通した関越自動車道は、新潟県にとっては必ずしも発展をもたらさず、逆にストロー現象が発生したのではないかと考えられます。個人的には、予測以上に厳しい結果だと思っています。※1 長岡市、小千谷市、見附市。面積1,123.99平方キロ※2 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町。面積733.56平方キロ※3 新潟市、新発田市、五泉市、阿賀野市、聖籠町。面積1,841.50平方キロ(仙台都市圏との比較を試みるために1970年時点での人口規模を仙台都市圏と揃えてみました)【新潟市産 無添加・無着色・無香料】おためしキャンペーン!【期間 6/1 ~ 6/30】【中山さん家の美容健康 きのこ茶】きのこ茶(4gX13包)おためしキャンペーン!3個以上お買上げで送料無料【o_120602_b】

2012.06.26

コメント(0)

-

東北新幹線は地域をどう変えたか? (その4 北関東の主要都市編)

東北地方のお次は、北関東編です。東北新幹線が通る北関東の主要都市といえば宇都宮市ですが、その前に、同じく停車駅を擁する小山市と那須塩原市の状況を、軽く見たいと思います。前回の日記と同様に、両市における1970年から2010年にかけての国勢調査における人口推移を確認してみると、【小山市】◎面積 171.61平方キロ◎40年間の人口推移 105,351人⇒164,437人 59,086人(56.1%)【那須塩原市】◎面積 592.82平方キロ◎40年間の人口推移 69,009人⇒117,706人 48,697人(70.6%)増見事に増加していることが伺えます。この増加ぶりは、両市の周辺地域では見られないものです。小山市に隣接する古河、栃木の両市および那須塩原市に隣接する大田原市の人口推移をみると、【古河市】◎面積 123.58平方キロ◎40年間の人口推移 97,659人⇒142,973人 45,314人(46.4%)増【栃木市】◎面積 284.83平方キロ◎40年間の人口推移 136,083人⇒145,783人 9,700人(7.1%)増【大田原市】◎面積 354.12平方キロ◎40年間の人口推移 65,232人⇒77,707人 12,475人(19.1%)増と、増加はしているものの小山、那須塩原の両市に及ばないことが見て取れます。やはり、新幹線の威力は大したものだと思います。で、ここから本題に入るのですが、宇都宮市の人口推移もまた、同規模の人口を擁する都市との比較で、その性格が明らかになってくるものと考えられます。比較対象とするのは、宇都宮市と同じく県庁所在地であり、東京からの距離もほぼ同じの水戸市。ただし、両市とも「市」単位ではなく「都市圏」単位、しかも2010年の時点で人口70万人(=政令指定都市昇格基準)を満たしたものとして設定し、比較を試みてみました。【宇都宮都市圏】※11970年 473,501人1975年 538,618人(+13.8%)1980年 586,437人(+8.9%)1985年 623,955人(+6.4%)1990年 659,204人(+5.6%)1995年 682,945人(+3.6%)2000年 701,076人(+2.7%)2005年 721,892人(+3.0%)2010年 733,224人(+1.6%)40年間の人口推移 259,723人(54.9%)増【水戸都市圏】※21970年 542,043人1975年 593,885人(+9.6%)1980年 637,660人(+7.4%)1985年 670,802人(+5.2%)1990年 690,062人(+2.9%)1995年 703,560人(+2.0%)2000年 712,219人(+1.2%)2005年 712,908人(+0.1%)2010年 716,345人(+0.5%)40年間の人口推移 174,302人(32.2%)増やはり、宇都宮都市圏の方が、増加人数、率ともに水戸都市圏より高いことがわかります。ところが、1982年に上越新幹線が開業し、かつ宇都宮、水戸両都市圏と同様に東京から約100キロに位置している群馬県の前橋・高崎都市圏の人口推移は、宇都宮都市圏ほど高水準ではなかったりします。【前橋・高崎都市圏】※31970年 585,513人1975年 633,277人(+8.2%)1980年 673,698人(+6.4%)1985年 707,336人(+5.0%)1990年 732,090人(+3.5%)1995年 754,690人(+3.1%)2000年 767,563人(+1.7%)2005年 776,209人(+1.1%)2010年 783,469人(+0.9%)40年間の人口推移 197,956人(33.8%)増宇都宮都市圏と水戸都市圏との人口推移の差は東北新幹線と関係があると書きたいところなのですが、前橋・高崎都市圏の人口推移が水戸都市圏並みということになると、ちょっと立ち止まって考えざるを得なくなります。宇都宮都市圏の人口推移だけが突出した背景としては、・北関東三県のほぼ中心に位置する宇都宮市の拠点性の向上・上越新幹線は東北新幹線ほどには沿線各都市の人口増加に寄与しなかったといった辺りが考えられそうですが、とりあえず後者の可能性を探るべく、次回の日記では上越新幹線、あるいは高崎駅で分岐している長野新幹線の沿線諸都市の人口推移について、みていきたいと思います。※1 宇都宮市、さくら市、下野市、上三川町、芳賀町、壬生町、高根沢町。面積873.61平方キロ※2 水戸市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、東海村。面積1,346.99平方キロ※3 前橋市、高崎市、榛東村、吉岡町、玉村町。面積845.30平方キロ【新品】【ご当地】キティー ハローキティー ハンドタオル・ミニ タオル 【栃木限定】宇都宮餃子 キティー

2012.06.25

コメント(0)

-

東北新幹線は地域をどう変えたか? (その3 東北の主要都市 まとめ)

前々回と前回の日記で東北地方の主要都市圏における1970年から2010年にかけての国勢調査における人口推移を見ていきましたが、各都市圏のデータについて、もう一度整理したいと思います。【青森都市圏】◎面積 1,041.54平方キロ◎40年間の人口推移 279,294人⇒311,792人 32,498人(11.6%)増◎新幹線開業年 2010年(東北新幹線)【弘前都市圏】◎面積 1,597.73平方キロ◎40年間の人口推移 321,063人⇒305,410人 15,653人(4.9%)減◎新幹線開業年 未開業【八戸都市圏】◎面積 953.01平方キロ◎40年間の人口推移 297,082人⇒317,772人 20,690人(7.0%)増◎新幹線開業年 2002年(東北新幹線)【盛岡都市圏】◎面積 1,984.11平方キロ◎40年間の人口推移 296,807人⇒430,977人 134,170人(45.2%)増◎新幹線開業年 1982年(東北新幹線)【秋田都市圏】◎面積 1,283.52平方キロ◎40年間の人口推移 318,481人⇒380,442人 61,961人(19.5%)増◎新幹線開業年 1997年(秋田新幹線)【仙台都市圏】◎面積 1,648.51平方キロ◎40年間の人口推移 881,306人⇒1,489,981人 608,675人(69.1%)増◎新幹線開業年 1982年(東北新幹線)【山形都市圏】◎面積 827.89平方キロ◎40年間の人口推移 313,664人⇒377,309人 63,645人(20.3%)増◎新幹線開業年 1992年(山形新幹線)【福島都市圏】◎面積 1,241.37平方キロ◎40年間の人口推移 358,797人⇒396,869人 38,072人(10.6%)増◎新幹線開業年 1982年(東北新幹線)【郡山都市圏】◎面積 2,116.99平方キロ◎40年間の人口推移 447,502人⇒547,073人 99,571人(22.3%)増◎新幹線開業年 1982年(東北新幹線)【いわき都市圏】◎面積 1,231.35平方キロ◎40年間の人口推移 327,164人⇒342,198人 15,034人(4.6%)増◎新幹線開業年 未開業こうして見比べてみると、明らかに勝ち組と言えるのは、盛岡、仙台の両都市圏でしょうか。郡山都市圏がこれに続きます。いずれも、1982年に東北新幹線が開業した点で共通しています。その一方で、同じく1982年に新幹線の開業をみた福島都市圏が伸び悩んでおり、郡山都市圏に引き離されているのが目を引きます。同じ県庁所在地である秋田、山形の両都市圏が東北新幹線のルートから外れながらもそれなりの健闘をみているのに比べても、見劣りする数字です。郡山市が福島県の中心に位置しており県のプライメイトシティに相応しいポジションだということもあるのでしょうが、東北新幹線という軸でみた場合、東京駅-(109.5キロ)-宇都宮駅-(117.2キロ)-郡山駅-(125.1キロ)-仙台駅-(183.5キロ)-盛岡駅といった具合に各拠点都市から適度に離れていることもまた、郡山市が優勢を保つ原因になったものと推察されます。県庁所在地といえば、青森都市圏もまた、振るわない数字となりました。弘前、八戸と、青森県内の都市圏はいずれも低調で、新幹線が未開通の弘前都市圏などはここで取り上げた都市圏では唯一、40年間で人口減少となっています。盛岡都市圏の伸長ぶりを考えると、青森県を管轄するハブとして、盛岡都市圏が機能し始めている可能性はあるでしょう。盛岡都市圏と八戸、青森の両都市圏は結果的に新幹線で繋がりましたし、弘前都市圏ともまた東北自動車道で直結しています。そう言えば、弘前都市圏と同様に新幹線とは無縁のいわき都市圏も、人口が伸びていません。やはり新幹線はないよりもあった方が都市の発展のためには良いと思われますが、近隣の主要都市との距離感が発展具合を左右する傾向が、見られなくもないようです。【送料無料選択可!】復興の祈り 東北地方太平洋沖地震被災者応援メッセージ集 (単行本・ムック) / 国民みらい出版

2012.06.24

コメント(2)

-

東北新幹線は地域をどう変えたか? (その2 南東北の主要都市編)

前回の日記に引き続いて、今度は、南東北3県(宮城、山形、福島)の主要都市について、見ていきましょう。この地域の主要都市圏における1970年から2010年にかけての国勢調査における人口推移は、以下の通りになります。【仙台都市圏】※11970年 881,306人1975年 1,018,375人(+15.6%)1980年 1,126,742人(+10.6%)1985年 1,209,050人(+7.3%)1990年 1,292,282人(+6.9%)1995年 1,381,877人(+6.9%)2000年 1,437,181人(+4.0%)2005年 1,463,279人(+1.8%)2010年 1,489,981人(+1.8%)【山形都市圏】※21970年 313,664人1975年 331,357人(+5.6%)1980年 354,076人(+6.9%)1985年 365,345人(+3.2%)1990年 371,852人(+1.8%)1995年 380,908人(+2.4%)2000年 383,571人(+0.7%)2005年 383,827人(+0.1%)2010年 377,309人(-1.7%)【福島都市圏】※31970年 358,797人1975年 375,590人(+4.7%)1980年 392,723人(+4.6%)1985年 400,647人(+2.0%)1990年 405,549人(+1.2%)1995年 411,001人(+1.3%)2000年 412,360人(+0.3%)2005年 407,783人(-1.1%)2010年 396,869人(-2.7%)【郡山都市圏】※41970年 447,502人1975年 467,437人(+4.5%)1980年 491,894人(+5.2%)1985年 509,044人(+3.5%)1990年 523,544人(+2.8%)1995年 541,964人(+3.5%)2000年 551,396人(+1.7%)2005年 552,813人(+0.3%)2010年 547,073人(-1.0%)【いわき都市圏】※51970年 327,164人1975年 330,213人(+0.9%)1980年 342,074人(+3.6%)1985年 350,569人(+2.5%)1990年 355,812人(+1.5%)1995年 360,598人(+1.3%)2000年 360,138人(-0.1%)2005年 254,492人(-1.6%)2010年 342,198人(-3.5%)やはり、仙台都市圏の増加率が突出しています。2010年の国勢調査においても増加を記録しているのは東北地方では仙台都市圏のみであり、更に言えば、本年5月1日現在の人口も、東日本大震災で多数の犠牲者を出したにも関わらず1,494,711人と増加基調にあります。その一方で、他の都市は仙台市への人口流出が相次いで… と思いきや、意外な健闘を見せていたのが、「仙台市山形区」などと揶揄されることが少なくない山形都市圏。2005年までは人口が増加基調でした。その間山形県内の他地域は一貫して減少傾向にあったので、東北新幹線云々というよりは山形自動車道の開通(山形市へは1991年)や山形新幹線の開通(1992年)といった県内の交通インフラの整備で山形市のハブとしての役割が相対的に上がった結果と言えそうです。福島県に目を転じると、東北新幹線とは全く無縁ないわき都市圏が1990年代に人口減少局面に入っている一方で、郡山都市圏が山形都市圏と同じく2005年まで増加基調にあったのが目を引きます。盛岡駅と同様に特急「(ビバ)あいづ」(2003年廃止)が発着するハブとして機能していた(1993年以前の「あいづ」は上野駅発着であり、郡山駅は単なる通過点だった)ことや、1998年に東京駅~那須塩原駅間を走る「なすの」が郡山駅まで延伸されたことに伴い北関東や首都圏へのアクセスが他の東北地方の都市に比べて良好になったことが、影響しているのかもしれません。福島駅もまた東北新幹線の開通直後は奥羽本線を走る特急「つばさ」が発着するハブとして機能していたはずですが、そのポテンシャルが活かされたとは言えないままに奥羽本線が山形新幹線へとリニューアルを遂げた結果、ハブから単なる通過点へと転落した点は悔やまれます。まぁ、新幹線同士の連解結が間近で見られるということで、一部の鉄道ファンには人気スポットとなっているようですが…※1 仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村。面積1,648.51平方キロ※2 山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町。面積827.89平方キロ※3 福島市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町。面積1,241.37平方キロ※4 郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、三春町、小野町。面積2,116.99平方キロ※5 いわき市。面積1,231.35平方キロE3系1000番台山形新幹線 つばさ7両セット

2012.06.23

コメント(4)

-

東北新幹線は地域をどう変えたか? (その1 北東北の主要都市編)

昨日の日記の続きになりますが、東北新幹線がもたらす影響は、よりミクロなレベルでも出ているようです。今日から何回かに分けて、いろいろ書いてみようかと思います。第一回目は、北東北3県(青森、岩手、秋田)の主要都市編。まずは、北東北3県の主要都市圏における1970年から2010年にかけての国勢調査における人口推移を見ていきましょう。【青森都市圏】※11970年 279,294人1975年 303,098人(+8.5%)1980年 327,269人(+8.0%)1985年 333,293人(+1.8%)1990年 324,885人(-2.5%)1995年 330,358人(+1.7%)2000年 333,260人(+0.9%)2005年 324,991人(-2.5%)2010年 311,792人(-4.0%)【弘前都市圏】※21970年 321,063人1975年 325,527人(+1.4%)1980年 338,204人(+3.9%)1985年 336,055人(-0.6%)1990年 329,629人(-1.9%)1995年 329,616人(-0.0%)2000年 326,193人(-1.0%)2005年 317,610人(-2.6%)2010年 305,410人(-3.8%)【八戸都市圏】※31970年 297,082人1975年 311,476人(+4.8%)1980年 326,000人(+4.7%)1985年 330,695人(+1.4%)1990年 329,694人(-0.3%)1995年 333,022人(+1.0%)2000年 334,703人(+0.5%)2005年 329,061人(-1.7%)2010年 317,772人(-3.4%)【盛岡都市圏】※41970年 296,807人1975年 327,348人(+10.3%)1980年 362,448人(+10.7%)1985年 385,778人(+6.4%)1990年 399,529人(+3.6%)1995年 417,515人(+4.5%)2000年 432,154人(+3.5%)2005年 434,138人(+0.5%)2010年 430,977人(-0.7%)【秋田都市圏】※51970年 318,481人1975年 342,176人(+7.4%)1980年 368,279人(+7.6%)1985年 379,634人(+3.0%)1990年 384,775人(+1.4%)1995年 393,604人(+2.3%)2000年 398,378人(+1.2%)2005年 393,541人(-1.2%)2010年 380,442人(-3.3%)率直に言って、盛岡都市圏の一人勝ちですね。東北新幹線も秋田新幹線も通じていない弘前都市圏が早くも1980年代から人口減少に転じているのが目につきますが、結果的に新幹線が通じた青森、八戸、秋田の各都市圏も2000年以降には減少に転じています。一方、盛岡都市圏は2010年の国勢調査でこそ微減となりましたが減少幅は他の都市圏ほど深刻なものではないですし、本年5月1日現在の推計人口は431,905人と再び増加に転じており衰退と呼ぶにはまだ早い印象があります。やはり、1982年に東北新幹線が開通した際の終着駅で、青森駅への「はつかり」、秋田駅への「たざわ」の各特急が発着したターミナルという盛岡駅のポジションは、盛岡市にとって有利に働いたと言えるのではないでしょうか。このペースのまま人口推移が続けば、盛岡都市圏は北東北3県の中で図抜けた存在になるのではないかと思います。※1 青森市、平内町。面積1,041.54平方キロ※2 弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町。面積1,597.73平方キロ※3 八戸市、おいらせ町、五戸町、南部町、階上町、新郷村。面積953.01平方キロ※4 盛岡市、雫石町、滝沢村、紫波町、矢巾町。面積1,984.11平方キロ※5 秋田市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町。面積1,283.52平方キロ▼東北一の大河、「北上川」が流れる盛岡の代表的な蔵元「菊の司」の甘口酒。日本酒度がマイナス7の甘口酒ですので新成人や、女性にもお奨めの日本酒【東北・岩手県・盛岡市の地酒】 日本酒 『 菊の司 甘口の酒 720ml 』贈りものやプレゼントにも!お歳暮・お年賀・お中元父の日・敬老の日・内祝い・お誕生日お祝い・のし対応・熨斗名入れ

2012.06.23

コメント(0)

-

40年でこんなに差がつくものか?

明日で、東北新幹線が開通してから丸30年になるんですね。早いものだなと思います。新幹線の開通前と開通後とで沿線の都市構造はずいぶん変わったような気がしますが、中でも驚いたのが、仙台市の人口の伸びでした。仙台市の人口(厳密に言うと、現・仙台市域の人口であり統計当時仙台市外であった地域も含みます。他都市の人口も同様)は、1970年の国勢調査で598,950人。この数字は、広島市(798,540人)には遠く及ばず、新潟市(631,923人)、静岡市(681,797人)、浜松市(631,284人)をも下回っていたんです。ところが、東北新幹線の開通が目前に迫った辺りから他都市を一気に抜き去り、広島市に迫る勢いを見せます。以下、1970年から2010年までに行われた国勢調査における人口推移をみると、仙台市 598,950⇒ 709,326⇒ 792,036⇒ 857,335⇒ 918,398⇒ 971,297⇒ 1,008,130⇒1,025,098⇒1,045,903新潟市 631,923⇒ 681,108⇒ 730,733⇒ 759,568⇒ 776,775⇒ 796,456⇒ 808,969⇒ 813,847⇒ 812,192静岡市 681,797⇒ 718,719⇒ 727,260⇒ 737,098⇒ 739,300⇒ 738,674⇒ 729,980⇒ 723,323⇒ 716,328浜松市 631,284⇒ 672,261⇒ 698,982⇒ 728,300⇒ 751,509⇒ 766,832⇒ 786,306⇒ 804,032⇒ 800,912広島市 798,540⇒ 923,588⇒ 992,736⇒1,051,738⇒1,093,707⇒1,117,117⇒ 1,134,134⇒1,154,391⇒1,174,2092010年の段階では先行していた各都市に対して逆に20万人以上の差をつけ、若干ではありますが広島市に迫りつつある情勢なんです。特に気になるのが、ほぼ同時期に上越新幹線が開通した新潟市との対比。新潟市も仙台市のように1980年代の段階で周辺市町村との合併や軌道系交通機関の整備を促進していれば、今とは違った展開が期待できたのかな~と思ったりもします。【ショップ限定エントリーでポイント5倍 鉄道 キーホルダー】東京(とうきょう) 東北新幹線JR東日本駅名キーホルダー【鉄道グッズ/鉄道雑貨】

2012.06.22

コメント(0)

-

雄平知事、菅谷市長に謝罪を要求してください。

ちょくちょくROMっている「信夫山ネコの憂うつ」で、菅谷(すげのや)昭・松本市長の発言が痛烈に批判されていますね。なんでも、講演会で「今福島において水面下で妊娠中絶が増えている」という類の発言を連発していたのだとか。もちろんこの話は伝聞を拡大解釈したデマであって、福島県では中絶など増えていません(参考)。福島県内在住の産婦人科医などから指摘を受けた菅谷氏は「非公式」に謝罪しているとのことですが、「信夫山ネコの憂うつ」では福島県の公式見解とは異なる内容のデマを流したからと菅谷氏の「公的謝罪」を求めている次第。この記事を読んで思い出したのが、神戸大学の山内知也教授が講演会で「瀬戸孝則福島市長が避難先の山形市から市役所に通勤している」旨の発言をしたために福島市長から抗議され、結果今年4月に福島市まで出向いて謝罪した、という出来事。菅谷氏の発言もまた、福島県知事なり福島県立医科大学の学長なりがきちんと抗議して、謝罪を要求すべきなんですよね。このこと一つとっても、佐藤福島県知事の動きは鈍重に過ぎると思います。嘘を垂れ流されて、何とも思わないのでしょうか?何でウソツキに ↓ のような指南を受けなければならないのか?【送料無料】 真っ当な生き方のススメ / 菅谷昭 【単行本】

2012.06.21

コメント(0)

-

台風で新幹線通勤

台風4号の通過に伴い、東北本線が10時過ぎまで運休してました。なので、妻に頼んで白石蔵王駅まで送ってもらい、新幹線通勤となりました。同様のお客さんはかなりおり、ホームには少なくとも200人以上のお客さんが並んでいました。白石蔵王駅から仙台駅までは、15分程度。台風一過で空は晴れていましたが、沿線を見る限りでは、特にガード下に、台風の爪跡が残っていたように思います。冠水した田んぼも、結構見られました。驚かされたのは、仙台駅に着く直前に渡った、広瀬川の様子。下の写真のように、堤防いっぱいに濁った水が流れていて、今回の台風の凄まじさを痛感した次第です。

2012.06.20

コメント(2)

-

台風接近中

今夜のニュースの中心は、やはり、台風4号でしたね。夕方に紀伊半島に上陸後、関西や東海に被害をもたらしながら、猛烈なスピードで北東へと進んでいます。私の住む福島県にも、明日の未明から明け方にかけて襲来するでしょうか。どのような状況になってしまうのか、不安でいっぱいです。とりあえず、通勤手段の確保ですよね。自然災害に強い東北新幹線が埼玉県だか栃木県だかで停電したとかで現在東京~仙台間が運休中。明日の朝までに復旧してくれればいいのですが、ちょっと難しいかもしれません。とりあえず明日は、在来線がある程度でも動いてくれることを信じて、朝6時前に白石駅まで妻に送ってもらいます。あとはどうなることやら… まさに、運を天に任せる心境ですね(涙)ドクターマナさんのレモン栽培日記 (2012年1月26日)屋根の修理・その1(台風の爪痕3)ドクターマナさんのレモン部日記ご購読者様限定!花ひろばサプリ(ニーム核油かす50g)を1円でご提供(お一人様1点限り【メール便対応可能】

2012.06.19

コメント(0)

-

除染よりもきつかった…

誰が置いていったのかさっぱりわからないのですが、我が家も利用している近所のごみ収集場にて、可燃物と不燃物をごっちゃにしたゴミ袋が複数投棄されています。当然、収集車も回収してくれません。「受け取りません」の貼り紙を貼られておしまい。…なんですが、袋そのものは収集場に長期間置きっぱなしの状態になり、結果ハエがたかり悪臭が漂う状況となってしまったため、今日の日中に、我が家夫婦を含む住民有志がゴミ袋の中身を空けて分別作業を行うことにしました。その中身たるや☆◎◆!! 口にするのもおぞましい状況。特に、使用済みの大人用…が大量に入っていたのに一同閉口でした。その間にこれまた使用済みの猫の餌の缶なぞが挟まっているので、ちょっとした地獄を見た次第。率直に言って、除染よりも数倍厳しい作業でした。誰だ! こんなもの棄てた奴は!! と怒りも湧いたものの、酷いものを見てしまったショックからくる倦怠感が先に立つ始末… こんな思い、二度としたくありません(涙)リーチさん 便利な分別用ゴミ袋3P 30L用 10-34【E】リーチさん 便利な分別用ゴミ袋3P 30L用 10-34

2012.06.18

コメント(0)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~新企画は郵便局巡り編 その12~

行程記については別館(前半と後半に分かれます)をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=やながわ希望の森公園前駅】30分後 伊達市梁川町八幡 観音溜池付近1時間後 伊達市梁川町白根 中屋敷集落付近1時間30分後 伊達市梁川町山舟生(やまふにゅう) 山舟生林業構造改善センター付近2時間後 伊達市梁川町山舟生 新橋(山舟生川)付近2時間30分後 伊達市梁川町八幡 前原集落付近2時間59分後 梁川駅着(終点) 【中古】シングルCD RAZZ MA TAZZ / あじさい(廃盤)【after0608】【10P12Jun12】【画】

2012.06.18

コメント(0)

-

逆に、浪江町政に疑問

福島第一原発の事故に関連して、多大な被害を受けた浪江町が、東京電力、国、福島県を告訴する方向を表明していますね。以下、6月13日付の「河北新報」から記事を引用しましょう。「『町民被ばく』東電告訴 福島浪江町長が業過致傷罪で検討 福島第一原発事故で避難区域に指定された福島県浪江町の馬場有町長は12日、東京電力を業務上過失致傷罪で告訴する検討を始めたことを明らかにした。 町によると、東電は1998年、原発でトラブルが起きた場合は町に連絡する協定を町、県と結んだ。だが、原発事故の時は連絡がなく、町民の避難を遅れさせて被ばくさせたとしている。 馬場町長は『東電は(町に電話連絡しようとしたが)つながらなかったと言うが、それなら社員が歩いてでも報告に来るべきで協定違反は明らかだ』と話している。東電は『内容を承知していないのでコメントを差し控えたい』としている。 町はSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)の公表が遅れ、町民の被ばくを深刻化させたとして、国と県も同罪で告訴することを検討している。」なるほど~ そうですか…町長の怒りはごもっともなんですが、個人的には、ちょっとした違和感を覚えました。例えば、文中に「東電は(町に電話連絡しようとしたが)つながらなかったと言うが、それなら社員が歩いてでも報告に来るべきで協定違反は明らかだ」とあるのですが、連絡が来ないのならば浪江町役場の側から東京電力に電話をかけて確認しなかったのかな?という疑問が湧くんですよね。つまり、浪江町政の「自主性」に、クエスチョンマークがつくような気がするのです。言うまでもないことですが、浪江町政は、事故発生当時約2万人いた町民の健康と安全を守る責務を負っています。そのためにはありとあらゆる手段を講じて情報を仕入れなければならないはずなのに、そんな局面でも東京電力からの連絡待ちだったとは、ずいぶんと受け身というか、のんびりしすぎた姿勢ではないでしょうか?国と県に対してもそうです。町長はSPEEDIの公表云々と主張していますが、SPEEDIのデータが公表されようがされまいが、昨年3月15日夕方の時点で原発から約60キロ離れた福島市において毎時20マイクロシーベルトを超える放射線量を記録していることがテレビ放送からですら確認できた訳です。その時点で原発と福島市との中間に位置し当時浪江町民が数多く避難していた町北西部の津島地区(DASH村の所在地といえばわかるかな?)の放射線量もまた高いことが容易に予測できたし、また実際に高かった。町役場には線量計の一つや二つぐらいあったろうし、何故その時点で津島地区の放射線量を自ら測って対策を講じていないのでしょうか?同じ時期、川俣町に避難していた双葉町の役場や住民は、思い切って埼玉県への避難を決行しています(3月19日付)。自らも被災した中双葉町を支援していた川俣町の心境を思うと双葉町政の決断は手放しで支持できませんが、それに比べると、浪江町政の動きは鈍重だったと言わざるを得ません。結局、国が屋内退避指示なり避難勧告なりを出すのを待っていたから、町長が主張する被曝の深刻化を招いたのではないでしょうか?ハッキリ言い切ってしまうと、浪江町民の被曝量が増えた原因の一端には、町政自身の自主性の欠如、あなた任せの態度が、挙げられると思います。その責任を取るどころか棚上げにして東京電力、国、福島県を告訴するのは、図々しい態度だと言わざるを得ません。誰かの指示がなければ動けない町政なんて、住民にとって無用の長物でしかありません。結局のところ浪江町政の告訴表明は、自らが無能組織であることを表明したようなものだと考えます。テレビでおなじみの!秘密のケンミンSHOW、NHKあさイチで紹介されました!販売再開!です!【楽天最安値】1袋3人前から対応OK!【なみえ焼きそば】2010B-1 グルメエキシビジョン出場! B級グルメ 浪江町旭屋の太っちょ焼きそば

2012.06.17

コメント(0)

-

facebookで遊び過ぎた(苦笑)

休日だった今日はパソコンも使い放題(苦笑)ということもあり、ネットで気に入ったニュースやサイトを見つけてはfacebookにシェアしたり「いいね!」したりやってました。10ページぐらいはやったかなぁ? ちょっとやりすぎじゃないかと軽く反省しております。facebookでのシェアはTwitterやmixiよりもやりやすいというか、レスポンスが返ってきやすいですよね。だから調子に乗っていろいろいじくってしまう側面もあったりする訳でして… このブログもfacebookに転送されてますし、ネットでの主舞台すらブログからfacebookに移ってしまったような感じがします。でも、facebookでは本名で活動しているから、冒険というか、思い切った表現はしづらいかもしれませんね。友達の大半はリアルな知人だし、いろいろと自重してしまう部分はありますね。500円でわかるfacebook(フェイスブック) コンピュータムック / 学研パブリッシング 【ムック】

2012.06.16

コメント(0)

-

気になる空模様

今日は休日だったのですが、早朝に近所のお父様方とソフトボールに興じた後は、自宅でゴロゴロしています。ソフトボールを終えた辺りから雨が降ってきたので、「晴耕雨読」ならぬ「晴耕雨ネット」の様相を呈しております(笑)が、西日本では6月としては記録的な大雨となっている模様ですね。加えて台風4号が接近中で、近日中に沖縄や九州に上陸する恐れが出ています。特に心配なのは、後者。進路から推測すると、20日から21日にかけて本州直撃⇒縦断の可能性もあります。ちょっと心配ですね。昨年秋も台風15号の影響で交通インフラが大打撃を受けましたが、今回の台風4号でも同様の被害に遭ってしまったら、個人的には大打撃です(涙)そんな事態にならないことを祈りますが、祈るしかないというのももどかしいですね。上陸して欲しくないなぁ… 今日の空模様と同様に暗く沈んだ我が心境なのでありました。ガラスが割れても破片の飛散を防止してけがを防ぐ、防災用ガラスフィルム。ガラスを飛散させずに、けがを防ぎます。地震の衝撃や台風の突風対策に効果を発揮。紫外線も防ぎます。【送料無料】【ガラスフィルム】【飛散防止 ガラスフィルムGS-50K(小数)】【ミリ単位カット売り】UVカット|窓 ガラスフィルム 格安販売|飛散防止|防災 ガラスフィルム|けが防止|地震 台風対策

2012.06.16

コメント(0)

-

小沢一郎氏の終焉

ここ数日のニュースを賑わせていた消費税増税を柱とした社会保障と税の一体改革法案の修正協議は、昨晩、民主、自民、公明の3党の合意に至りましたね。政権の軸足は確実に、民主党主流派+自民党+公明党の「2.5党連立」に移った気がします。一方、民主党非主流派の小沢一郎氏のグループは相も変わらずこの合意に対して反対の姿勢を示していますが、当の小沢氏本人が18年前に消費税を7%にアップする国民福祉税構想を提唱していることを考えると、政局重視の発言で全くの茶番としか言いようがないと思います。ところで、この小沢氏ですが、今週発売された「週刊文春」で、夫人(いや、元夫人か)の衝撃告白が掲載されていましたね。概要はこちらに書かれていますが、一福島県民としてやはり気になるのは「このような未曾有の大災害にあって本来、政治家が真っ先に立ち上がらなければならない筈ですが、実は小沢は放射能が怖くて秘書と一緒に逃げだしました。岩手で長年お世話になった方々が一番苦しい時に見捨てて逃げだした小沢を見て、岩手や日本の為になる人間ではないとわかり離婚いたしました」というくだり。週刊誌、特に原発事故関連では無駄に危険を煽る傾向にあった「週刊文春」だし(元)夫人が抱く小沢氏への複雑な感情を考慮すると話半分どころか6分の1ぐらいで解釈した方が良さそうですが、それでも原発事故が怖くて逃げだしたというのは聞き捨てなりません。ご本人から釈明を伺いたいものです。そう言えば、ちょうど1年前になりますか。原発事故への対応、特に「年間20ミリシーベルトルール」に対する小沢グループの対応を当日記にて強く非難したことがあった(参考)のですが、ここで紹介した他にも小沢グループの対応をまとめてみると、2011年3月17日小沢系議員の川内博史らが呼びかけ人となって「東日本大震災について考える勉強会」を定期的に開催。伴英幸氏、上杉隆氏、武田邦彦氏、広瀬隆氏など、放射性物質に対する危険を煽る識者が講師として数多く登場(参考)2011年4月29日小佐古敏荘氏、年間20ミリシーベルトルールを批判して内閣参与を辞任。氏のバックには小佐古氏の教え子でもある小沢系議員の空本誠喜氏の存在あり。2011年5月12日日本医師会が年間20ミリシーベルトルールを批判する声明を発表。当時会長だった原中勝征氏は、小沢氏シンパとされる。2011年5月23日福島県内に住む父母ら約70人が文部科学省前で年間20ミリシーベルトルールの撤回を求める座り込みを決行。その中に小沢系の川内、森ゆうこ両議員の姿あり(与党議員なのに何故座り込み?)。同日、BSフジにて放映された「プライムニュース」において川内氏と北海道がんセンター院長の西尾正道氏が出演し、年間20ミリシーベルトルールへの批判を展開。こんな感じでしょうか。また原発事故直後から今現在においてもなお、「日刊ゲンダイ」や自由報道協会など小沢氏を擁護する論調のメディアは、放射性物質への危険を煽り続けています。この手の動きは、菅⇒野田と小沢氏と距離を置いている政権に対する小沢氏サイドの牽制、あるいは政権追い落とし工作の一種なのかと思っていたのですが、そもそも小沢氏が「放射脳」の持ち主だとすると、話は変わってきます。小沢シンパの人たちは、小沢氏の「放射脳」を肯定したくて、こぞって危険を煽り続けているのか?そんな疑念が、湧いてきてしまうのです。一個人の感覚が福島県をはじめ東日本一帯を振り回し、結果多くの人がしなくても良い避難や移住を強いられるなど生活基盤を崩されたのだとしたら、大問題どころでは済みませんよね。小沢氏は、今からでも放射性物質に対する自らの見解を、自由報道協会以外の報道機関が居並ぶ前できちんと表明すべきだと思います。(補足)一応小沢シンパの名誉のために付け加えておくと、小沢信者で知られる評論家の副島隆彦氏だけは、危険煽り派と距離を置き、自ら原発の至近まで出向いて安全性を証明してみせたりあるいは危険煽り派から心ない攻撃を受けていた福島県放射線健康リスク管理アドバイザー・山下俊一氏を擁護する発言を繰り返していました。果ては、危険煽り派の武田邦彦氏を郡山市に呼びつけて2011年5月3日にケンカ対談するという暴挙(?)に出ています。その様子は、 ↓ の本で読むことができます。【送料無料選択可!】原発事故、放射能、ケンカ対談 (単行本・ムック) / 副島隆彦/著 武田邦彦/著

2012.06.16

コメント(0)

-

宿泊学習の準備

昨日に引き続き上の子ネタです。上の子の学年では、今月下旬に、福島県内の某施設まで2泊3日の日程で宿泊学習に出掛ける予定です。上の子はこれが今から楽しみで、なんと、出発から10日以上前の今の段階でバッグに一切合財を詰め込んで準備しているではないですか! いくらなんでも早すぎだって(笑) よっぽど、友達と一緒に泊まるのが待ち遠しいんでしょうね。私も小学5年の時に宿泊学習に行ったけれど、そんなに楽しみではなかったなぁ… むしろ「面倒なことが多そうだな」と後ろ向きだったような気がします。その気質を上の子が引き継いでいないことについては、ホッと胸を撫で下ろしています。修学旅行や宿泊学習などに【送料無料】CHOOP シュープ ボストンバッグ トゥインクルハートシリーズ (グレー)ch-1230-g

2012.06.15

コメント(0)

-

「枕草子」

今日帰宅すると、上の子が「秋は夕暮れ。夕陽のさして、山の端いと近うなりたるに…」などと、「枕草子」の一節を暗誦してました。なんでも、先生に春から冬までの序文全部を暗記して欲しいと言われたとか。今時の小学5年生は古典もやるのか… 授業では「外国語活動」なんてのもあるし、私の子供の頃は中学校で習っていた内容が一部小学校に降りている印象を受けます。子供達も、勉強についていくのが精一杯だと思います。決して「ゆとり」なんかじゃないですね。大丈夫かなぁ? できる範囲で助け舟を出してあげたいんだけど… 【中古】教育・育児 ≪教育・育児≫ 注解演習 枕草子 新訂版【after0608】【10P12Jun12】【中古】afb 【ブックス0531】

2012.06.14

コメント(0)

-

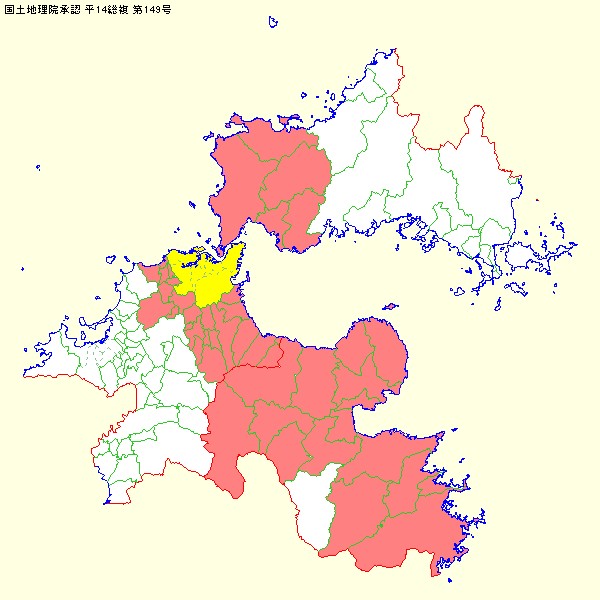

どうせだったら、都道府県を再編しちゃえ! という妄想(その9 九州編)

「どうせだったら…」シリーズの最終回は、九州編です。なお、沖縄県については、再編の対象外とします。(33)新・北九州県【編入対象地域】山口県(下関市、宇部市、長門市、美祢市、山陽小野田市)福岡県(北九州市、直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町)大分県(竹田市を除く全域)【面積・人口】9,608.09平方キロ 3,313,348人【コメント】子供の社会の教科書を見てちょっと驚いたのですが、今、北九州工業地帯って、掲載されてないんですよね。つまりそれだけ、北九州地方が凋落しているということになるかと思います。この打開策として、北九州市を中心とした県を作ってみました。行政機能や第三次産業の集中が見られれば、北九州地方も少しは持ち直すのではないかと考えます。また、この県には、下関市を中心とした山口県西部も加えました。前にも書きましたが関門海峡は地理的な障壁にはなり得ないと思うし、下関市と北九州市とは交流が密だからです。(34)新・福岡県【編入対象地域】福岡県(北九州市、大牟田市、直方市、田川市、行橋市、豊前市、中間市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町を除く全域)佐賀県(全域)長崎県(島原市、南島原市を除く全域)【面積・人口】9,409.51平方キロ 5,572,085人【コメント】九州最大の都市・福岡を擁するだけあって、人口500万人超の大規模な県となりました。と言っても、福岡県の西にある長崎県や佐賀県が人口200万人以上の県を形成するまでの人口規模を擁していないという事情もあるのですが。両県は九州の中でも、特に人口減少が著しい地域でもあります。この県の課題は、福岡都市圏と佐賀、長崎両県との格差を是正し、いかにして一体感のある地域を作り上げていくかというところでしょうか。(35)新・熊本県【編入対象地域】福岡県(大牟田市)長崎県(島原市、南島原市)熊本県(全域)大分県(竹田市)宮崎県(延岡市、日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町)【面積・人口】11,401.76平方キロ 2,310,399人【コメント】政令指定都市である熊本市を中心とした県を作るつもりではいたものの、周辺各県との兼ね合いもあり、あまり規模の大きな県とはなりませんでした。特に、宮崎県北部を編入させたことに関しては、意外に感じる方もいらっしゃるかと思います。一応距離的には北九州市や鹿児島市よりも熊本市の方が近い地域なので入れてみましたが、個人的にも納得はしていません。(36)新・鹿児島県【編入対象地域】宮崎県(延岡市、日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町を除く全域)鹿児島県(全域)【面積・人口】13,799.57平方キロ 2,594,381人【コメント】鹿児島県と北部を除く宮崎県とを、一緒の県にしてみました。都城市を中心とした宮崎県南部は島津氏の所領でもあったし、それなりにまとまり、一体感のある県になるかと思います。一応、沖縄県のデータも紹介しましょう。(37)沖縄県【面積・人口】2,276.15平方キロ 1,392,818人

2012.06.13

コメント(0)

-

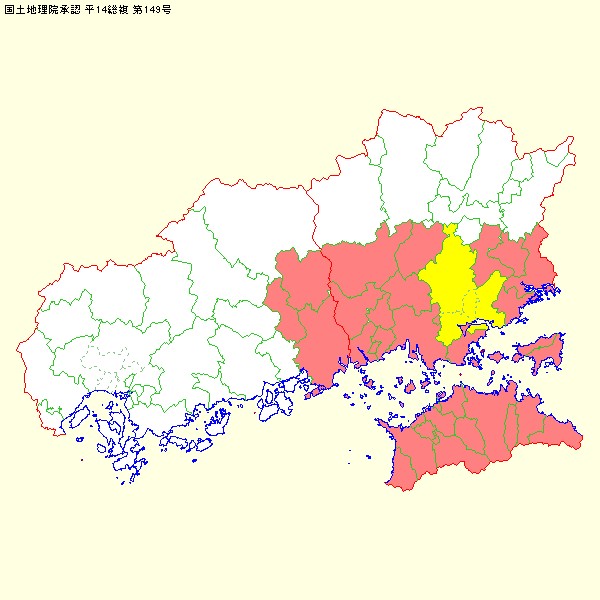

どうせだったら、都道府県を再編しちゃえ! という妄想(その8 中国・四国編)

前回の日記で紹介した「神戸県」において徳島県の大部分を編入させたのですが、四国って、そもそも一つの「地域」として成り立つものなのだろうかとの疑問が、個人的にはあります。たまたま一つの島だというだけで、高知県以外の三県は海を隔てた本州側の地域との交流が昔から盛んですし… ならば、本州と四国との交流の深い地域同士で一つの県を作った方がいいのではないかと思ったのです。そんな訳で、今回紹介する県は、いずれも従来の県の枠から逸脱するものとなってしまいました。(29)新・岡山県【編入対象地域】岡山県(津山市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町を除く全域)広島県(福山市、府中市、神石高原町)香川県(全域)【面積・人口】6,549.02平方キロ 3,180,993人【コメント】瀬戸大橋を通じて相互交流が進みつつある岡山県と香川県を一緒の県にしてみました。また、両県と東瀬戸経済圏を構成している広島県東端の福山市も、この県に加えております。ただし、現・岡山県のうち、中国自動車道沿道の旧美作国および新見市は、次に紹介する「米子県」に加えております。山陽自動車道が整備された現在、中国自動車道はむしろ山陰地方のために存在する高速道路だと思いますし。結果、この県の人口密度は、三大都市圏並みに高いものとなりました。その点では中四国地方のヘゲモニーを握るに相応しい陣容かもしれませんが、水源が不足しているのが玉に傷といったところでしょうか。(30)米子県【編入対象地域】鳥取県(全域)島根県(松江市、出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町)岡山県(津山市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町)広島県(庄原市)【面積・人口】11,418.80平方キロ 1,408,835人【コメント】人口的には当方の基準に及ばないのですが、鳥取県と島根県とは同じ山陰、ローカル放送を共有するなど関わりも深く、特に米子市、松江市、出雲市にかけての一帯は「中海・宍道湖経済圏」を形成していることから、一つの県として設定してみました。ただし、島根県のうち旧石見国は、距離的に広島市に近いため、次に紹介する「広島県」に加えております。なお、県庁所在地は、鳥取県の東部に位置する鳥取市とのバランスを考えて、中海・宍道湖経済圏の東端に位置する米子市としました。また、この県には、中国自動車道沿道の岡山県北部や広島県北東部も、編入させております。(31)新・広島県【編入対象地域】島根県(浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町)広島県(福山市、府中市、庄原市、神石高原町を除く全域)山口県(下関市、宇部市、長門市、美祢市、山陽小野田市を除く全域)【面積・人口】13,863.18平方キロ 3,383,194人【コメント】中四国地方最大の都市である広島市を擁するものの、「岡山県」と比べると、人口的にはさほど変わらないのに面積的には約二倍という結果になってしまいました。中国山地や旧石見国といった人口密度の少ない地域が県域に多く含まれてしまったからでしょう。また、「岡山県」が倉敷市、高松市、福山市といった中核市を県域内に複数擁しているのに対し、この県では広島市に次ぐ都市が人口23万人余りの呉市である点も、若干気になるところです。が、それ以上に気になるのは、北九州市と関わりが深い下関市など山口県西部この県から外さざるを得ないことでしょうか。関門海峡もまた、地理的な障壁とはなり得ないと考えます。(32)新・松山県【編入対象地域】徳島県(三好市、東みよし町)愛媛県(全域)高知県(全域)【面積・人口】13,627.37平方キロ 2,240,944人【コメント】四国最大の都市である松山市を中心に、県を作ってみました。とは言うものの、あまり関わりが強いとは言えない愛媛県と高知県とを一緒にしたのは、ちょっと強引だったかなと思ったりもします。ただし、現在松山自動車道の終点となっている宇和島市から宿毛市や四万十市を経て高知市方面へと高速道路網が延伸すれば、既に開通済みの高知自動車道と併せて環状ネットワークを形成することになります。本州との関わりは、やはり、今治市と尾道市とを結ぶしまなみ海道がメインとなるでしょう。あるいは県域の一部が陸続きとなる「岡山県」との連携に動くか? 中四国地方では「岡山県」と「広島県」との勢力争いが激しくなりそうな予感がありますが、案外この県が、キャスティングボートを握ることになるかもしれません。

2012.06.12

コメント(0)

-

どうせだったら、都道府県を再編しちゃえ! という妄想(その7 大阪周縁部編)

前回の日記で紹介した「京都府」で人口約140万人の滋賀県の全域が編入されるパターンを紹介しましたが、この滋賀県のように、近畿地方には奈良県、和歌山県と人口100万人台前半(和歌山県は2010年の国勢調査後に100万人割れ)の県が散見されます。こういった県は周辺他府県、今回の事例では大阪府内の一部区域と一緒になって新しい県を作るという形で対応したいと思うのですが、その際問題になるのは「新しい県庁所在地をどこに設定するか」だと思われます。今回の場合、人口的に「大阪府内の編入対象地域>奈良・和歌山の両県」ということで大阪府内に県庁を設けるということにしましたが、新・大阪府を含めて現・大阪府域に三ヶ所、しかも相互に隣接する地域府県庁所在地ができてしまった点については、むしろ一極集中を助長しかねない懸念があるかもしれません。(25)新・大阪府【編入対象地域】大阪府(大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、四条畷市、交野市、豊能町、能勢町)兵庫県(尼崎市、伊丹市、川西市、猪名川町)【面積・人口】1,090.82平方キロ 6,418,089人【コメント】「京都府」と同様、大阪の有する歴史と拠点性に敬意を表し、「県」ではなく「府」としました。あともう一点、この府の構成に気を配ったのは、今回の都道府県再編において、この府の人口を「東京都」に次ぐ第二位にもっていきたかった、ということ。従って、現・大阪府域の西に接する兵庫県内の市外局番「06」および「072」の地域も、この府に編入させています。(26)新・東大阪県【編入対象地域】三重県(名張市、伊賀市)大阪府(八尾市、富田林市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、太子町、河南町、千早赤阪村)奈良県(全域)【面積・人口】4,676.39平方キロ 2,899,276人【コメント】県庁所在地の地名をとって「東大阪県」としましたが、旧市名をとった「布施県」とした方が良かったかなとも思っております。この県の問題は、その東大阪市のポジション。県域内の最大都市であり現・奈良県へのアクセスも良好なのですが、意外にも同じ現・大阪府内の南河内地方へのアクセスが良くありません。東大阪市と南河内地方とは同じ近鉄沿線でも各路線の軌間が違うため、その影響をまともに受けた形でしょうか。(27)新・堺県【編入対象地域】大阪府(堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、河内長野市、和泉市、高石市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町)和歌山県(北山村を除く全域)【面積・人口】5,390.37平方キロ 2,936,913人【コメント】現・大阪府のうち旧和泉国と旧河内国ですが南海高野線の沿線に所在する大阪狭山、河内長野の両市を、和歌山県の大部分と一緒にしてみました。政令指定都市でありながらとかく拠点性に疑問が呈される堺市ですが、JR阪和線に南海本線、高野線と幹線鉄道がいずれも堺市中心部を通過するので、プライメイトシティとしてのポジションは高まるかと思います。(28)新・神戸県【編入対象地域】兵庫県(尼崎市、伊丹市、川西市、猪名川町を除く全域)徳島県(三好市、東みよし町を除く全域)【面積・人口】11,479.98平方キロ 5,490,592人【コメント】「大阪府」に編入された地域以外の現・兵庫県と、現・徳島県の大部分とで、一つの県を構成してみました。現・兵庫県と現・徳島県との間は明石海峡大橋や鳴門大橋で結ばれていますし、両橋のおかげで交流関係も進展しつつありますが、本州と四国とに別れているためいささか奇異に感じる方がいらっしゃるかもしれません。なお、四国に関しては、複数の県に分割する予定です。これについては、次回の日記で公表したいと思います。

2012.06.12

コメント(0)

-

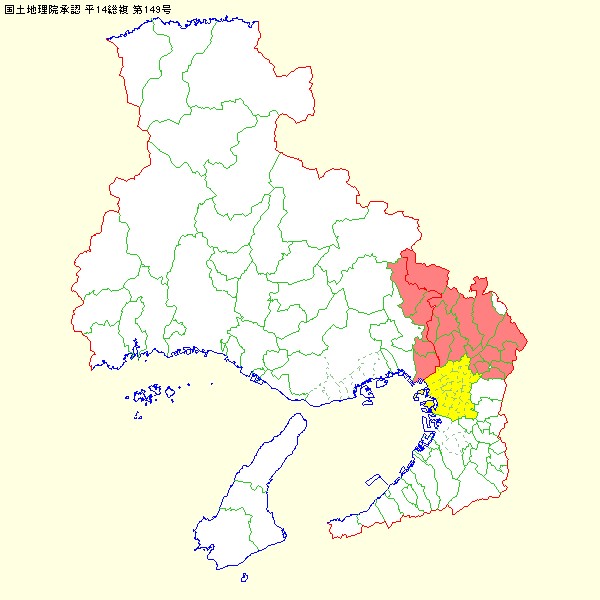

どうせだったら、都道府県を再編しちゃえ! という妄想(その6 名古屋周縁部および京都編)

名古屋市の周辺には、岐阜県、三重県と、人口200万人前後の県があります。これらの県は、濃尾平野共有する愛知県と広く交流を有している半面、隣接する他の県とは山岳を隔てておりあまり交流があるとは言い難い共通点があります。当方の私案では各県を人口200~300万人の地域に再編しているので、200万人スレスレ、あるいはわずかに200万人を下回るという県の存在は、ちょっと厄介というか、再編に頭を悩ませることになります。いろいろ考えた結果、愛知県内から一部地域を岐阜、三重両県に編入した上で存続させる形にしました。編入される地域の方からは不満も出るでしょうが、これは前回の日記でも紹介した「豊橋県」の西三河でも同様なので、どちらか一方の地域を依怙贔屓しないという点では平等な措置と言えるかもしれません。それでは、各県の詳細について、紹介していきましょう。なお、本稿では、東海地方の西に接する京都府についても、紹介したいと思います。(21)新・名古屋県【編入対象地域】愛知県(名古屋市、瀬戸市、半田市、春日井市、常滑市、小牧市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)【面積・人口】1,146.41平方キロ 3,954,341人【コメント】本来ならば「旧尾張国=名古屋県」としたかったのですが、前述の事情により北部と西部を名古屋県から外したため、「名古屋市+その周辺+知多半島」という非常に狭い県域になってしまいました。人口もまた、日本第三位の都市圏に相応しく500万人前後の県にしたかったのですが、400万人をわずかに下回る「普通の県」になってしまった感があります。ただ、名古屋市が「東海の雄」であり、県域を越えて影響力を発揮するであろうことは、県が再編されようがすまいが変わりないように思います。(22)新・岐阜県【編入対象地域】長野県(上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町)岐阜県(海津市を除く全域)愛知県(一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、大口町、扶桑町)【面積・人口】12,388.72平方キロ 2,867,154人【コメント】現・岐阜県に、長野県木曽郡および愛知県のうち旧葉栗、中島両郡を加えました。なお、葉栗(羽栗)、中島の両郡は、安土桃山時代の洪水に伴い木曽川の流路が変更になるまで木曽川の対岸にある羽島市や羽島郡と同じ郡であったという歴史的経緯を有しています。余談ですが、「羽島」は「羽栗」と「中島」から一文字ずつ採った合成地名だったりします。なお、岐阜県の南端にある海津市は、三重県桑名市と繋がりがあることから、次に紹介する「四日市県」に編入させることにします。(23)新・四日市県【編入対象地域】岐阜県(海津市)愛知県(津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛鳥村)三重県(名張市、伊賀市を除く全域)和歌山県(北山村)【面積・人口】5,458.30平方キロ 2,046,986人【コメント】三重県の人口は185万人ほどですが、このうち人口約17万人の名張、伊賀両市は大阪府との関わりが深く、当方の私案でも関西方面の県に編入させたため、実際には170万人弱の地域ということになります。従って、愛知県西部の旧海部(あま)郡の全域と岐阜県海津市を編入させて、何とか200万人の県域を維持した格好になりました。また、和歌山県の南東で現在飛地状態となっている北山村も、この県に編入させております。なお、県庁所在地は、現在三重県庁がある津市では人口バランス的に若干南に偏しているため、四日市市に移すことにします。(24)新・京都府【編入対象地域】福井県(敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町)滋賀県(全域)京都府(全域)大阪府(島本町)【面積・人口】9,746.75平方キロ 4,221,208人【コメント】東海地方とは異なり、こちらはスンナリと府域が確定しました。なお、千年の都・京都に敬意を表し、「県」ではなく「府」の呼称を用いることにします。…と表現すると豊かな歴史がこの府の基軸になりそうな感じがするのですが、府域北端の福井県嶺南地方は今再稼働が話題になっている大飯原発をはじめ日本有数の原発地帯でもあり、その意味ではこの府は我が国のエネルギー政策のカギを握る地域ということになります。

2012.06.11

コメント(0)

-

どうせだったら、都道府県を再編しちゃえ! という妄想(その5 富士山周縁部編)

日本最高峰の山・富士山といえば、山梨、静岡の両県に跨っている山ですが、当方の私案では、両県ともに周辺の県に編入されることになります。両県、特に静岡県の方にはご批判を受けそうですが、一応、私案の詳細を、ここで紹介したいと思います。(17)新・八王子県【編入対象地域】東京都(八王子市、町田市、日野市、多摩市)神奈川県(相模原市)山梨県(早川町、身延町、南部町、小菅村、丹波山村を除く全域)【面積・人口】4,074.07平方キロ※ 2,889,239人【コメント】富士山の北側は、この県に所属することになります。面積的には大半が山梨県域となりますが、人口的には東京都内の八王子、日野、多摩の三市で山梨県全域を上回っているので、県庁所在地もまた八王子市に置くことにしました。また、八王子市とはJR横浜線で直結している神奈川県の相模原市も、この県に加えることにしました。その結果、中央本線は、日野駅から小淵沢駅まで130キロ以上の区間にわたって、この県を通ることになります。(18)新・横浜県【編入対象地域】神奈川県(横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)【面積・人口】787.06平方キロ 5,846,344人【コメント】首都圏では東京23区に次ぐ人口過密地帯である横浜市周辺だけで、一つの県を作ってみました。面積は東京都よりも狭い787.06平方キロですが、人口は5,846,344人と「八王子県」の二倍以上になりました。三浦半島などは比較的のどかなイメージがあるのですが、それを含めても人口密度が7,000人/平方キロを超えているのだから、その過密ぶりの凄まじさが伺えます。(19)新・小田原県【編入対象地域】神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町を除く全域)山梨県(早川町、身延町、南部町)静岡県(浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町を除く全域)【面積・人口】7,475.97平方キロ※ 4,942,186人【コメント】富士山の南側は、この県に所属することになります。県庁所在地は、県域の多少東寄りではあるものの鉄道の要衝となっている小田原市としました。横浜市とのつながりが深い旧高座郡(藤沢市、大和市など)、あるいは政令指定都市でもある静岡市周辺から不満は出るでしょうが、明治時代初期に静岡県東部の伊豆半島と神奈川県西部とが「足柄県」を形成していたことを考えると、小田原市への県庁設置は地域バランス的には妥当かなと思っています。(20)新・豊橋県【編入対象地域】長野県(飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村)静岡県(浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町)愛知県(豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、みよし市、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村)【面積・人口】7,882.68平方キロ 3,833,259人【コメント】いわゆる「三遠南信」を軸として、一つの県を作ってみました。ただし、岡崎市、豊田市、碧海五市といった西三河地方は豊橋市よりは名古屋市との関わりが深いため、このカテゴリーに入れられることには若干の不満が出るかもしれません。県庁所在地を豊橋市としたのは、「小田原県」と同様に豊橋駅が地域交通のハブとなっているのに加え、東の浜松市周辺、西の西三河地方との中間に位置していることによります。なお、「名古屋市との関わりが深いのにもかかわらず周辺他県に編入される愛知県の市町村」は、西三河地方の他にも多数出ることになります。これについては、次回の日記で書くことにします。※ 「八王子県」富士河口湖町と「小田原県」身延町との境界には、両地域への帰属が未確定となっている本栖湖(4.70平方キロ)が所在します。本稿では、本栖湖が富士五湖の一つであるという事情を考慮し、全域を「八王子県」所属としております。

2012.06.11

コメント(0)

-

どうせだったら、都道府県を再編しちゃえ! という妄想(その4 東京周縁部編)

私が全国の県を再編しちゃっていいのだろうか? と疑問を感じつつ進行中のこの企画。第四弾は東京周縁部について書きたいと思います。(13)新・野田県【編入対象地域】茨城県(下妻市、常総市、取手市、守谷市、坂東市、つくばみらい市、八千代町、境町、五霞町、利根町)埼玉県(春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川町、宮代町、杉戸町、松伏町)千葉県(松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市)【面積・人口】1,375.02平方キロ 3,161,290人【コメント】茨城、埼玉、千葉の3県から寄せ集めて新しい県を作ってみました。一見なんの関連性もなさそうな地域ですが、東武伊勢崎線、JR常磐線、そしてTXと、北千住駅をターミナルとする鉄道路線の沿線地域であること、また、県域の大半が旧東葛飾郡、北葛飾郡といった「葛飾」を冠した郡にカテゴライズされることなど、共通項は存在します。その点ではこの県には東京23区内の足立、葛飾の両区をも加えればまとまりめいたものも出てくるのかもしれませんが、一応、23区の編入は避けます。県庁所在地は、県域のほぼ中央に位置する野田市としました。都内に直結する鉄道がない地域ですがこのような計画も存在するので、県庁所在地に選ばれれば鉄道建設の機運も高まるかもしれません。(14)新・千葉県【編入対象地域】茨城県(鹿嶋市、潮来市、神栖市)千葉県(松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市を除く全域)【面積・人口】5,101.99平方キロ 4,957,897人【コメント】現・千葉県から「野田県」に編入される地域を除き、茨城県鹿行地方南部の三市を加え、新・千葉県としました。首都圏にしては面積がやや広いので二つに分割することも考えたのですが、千葉県の人口分布は千葉市以北に集中しており、これ以上の分割は難しそうです。コンビナートを擁する鹿島港が県域に加わったことにより、この県は「海洋県」としての性格がより一層強まるものと思われます。(15)新・東京都【編入対象地域】東京都(特別区部、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)【面積・人口】1,027.61平方キロ 8,973,510人【コメント】現・東京都から多摩地方を除いた地域で、東京都を再編成しました。面積は一応1,000平方キロを超えますが、特別区だけに限ると621.83平方キロまで落ちます。それでいて人口が900万人近くいるのだから、東京の過密ぶりが伺えます。伊豆諸島は、東京都以外に引き受け手がないように思います。従って、日本最南端の沖ノ鳥島もまた、東京都域のまま維持されることになります。(16)新・小平県【編入対象地域】埼玉県(秩父市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)東京都(立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)山梨県(小菅村、丹波山村)【面積・人口】2,306.47平方キロ 3,749,410人【コメント】東京都多摩地方の北部と、埼玉県南西部を一緒の県にしました。全体として、西武鉄道の影響力が強い地域のように感じます。県庁所在地もまた、西武新宿線が通る小平市が適当のように感じます。武蔵野線という南北軸もある(ただし、西武新宿線と武蔵野線との交点に駅はありません)から、交通の便は悪くありません。なお、多摩地方南部に関しては、また別の県に編入されることになります。その詳細は次回の日記で…

2012.06.10

コメント(0)

-

どうせだったら、都道府県を再編しちゃえ! という妄想(その3 北陸新幹線沿線編)

再来年に、北陸新幹線が開業します。だからという訳ではないですが、今日の都道府県再編妄想シリーズは、北陸新幹線沿線の県について紹介したいと思います。(9)新・埼玉県(「さいたま県」では何となく収まりが悪いので、漢字表記にしました)【編入対象地域】茨城県(古河市)群馬県(館林市、板倉町、明和町)埼玉県(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、寄居町、白岡町)【面積・人口】2,215.76平方キロ 5,154,583人【コメント】人口が集中する首都圏の県の再編成については、「人口が他県より多くなってもある程度の面積を確保する」か「あくまで人口要件を重視し面積が狭い県ができても構わない」か、ちょっと悩みました。結果、ある程度前者のスタンスを重視する形に落ち着きました。従って、首都圏では人口が500万人を超える県が続出しますが、致し方ないなという感じです。なお、埼玉県東部の東部伊勢崎線沿線、南西部の西武線沿線の地域や秩父地方、北西部の本庄市や児玉郡は、近隣の都県に編入する形にしました。(10)新・高崎県【編入対象地域】栃木県(足利市)群馬県(館林市、板倉町、明和町を除く全域)埼玉県(本庄市、美里町、神川町、上里町)新潟県(南魚沼市、湯沢町)長野県(軽井沢町、御代田町)【面積・人口】7,774.13平方キロ 2,299,813人【コメント】ベースになっている群馬県の県庁所在地は前橋市ですが、群馬県の交通のハブが高崎市であることから、本稿では高崎市を県庁所在地と設定しております。その高崎市のウリは、上越、北陸(長野)の両新幹線が通じていること。従って、群馬県外にありながら高崎駅から30分以内で到達できる越後湯沢、軽井沢両駅の周辺地域を、思い切って「高崎県」に加えてみました。また同様に、足利市や本庄市といった、群馬県に隣接した地域も編入しております。面積、人口とも小規模な県ですが、県内に新幹線の停車駅が7ヶ所(季節営業のガーラ湯沢駅を含めれば8ヶ所)あるのが、自慢といえば自慢です。(11)新・長野県【編入対象地域】新潟県(十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、津南町)長野県(飯田市、軽井沢町、御代田町、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町を除く全域)【面積・人口】12,797.52平方キロ 2,274,997人【コメント】思い切って新潟県から切り離した上越地方および十日町市は、長野県に編入させました。加えて、軽井沢周辺を高崎県、飯田市および下伊那郡を愛知県東部、木曽郡を岐阜県へと編入させております。結果、県の北端近くにあった長野市は県の中央部に位置することになった上に、山国・信州に「海」が初めて加わりました。海の存在がこの県をどのように変えていくのか、ちょっと楽しみです。(12)新・金沢県【編入対象地域】富山県(全域)石川県(全域)福井県(敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町を除く全域)【面積・人口】11,523.70平方キロ 2,923,945人【コメント】このブロックは頭を悩ませることなくまとまりました。ただし、関西電力の原発が集中し住民意識的にも関西への帰属度が高い福井県嶺南地方に関しては、京都府に編入させております。北陸の中では支店経済都市の地歩を固めている金沢市ですが、北陸新幹線の開業に伴い、どのように変容するか、期待半分、不安半分といったところでしょうか。ストロー効果を最小限に抑え、かつ新幹線の恩恵を受けない福井県とどのような形で協調していくのか、県の再編云々に関わらず、金沢市に課せられた課題は大きいように思います。

2012.06.09

コメント(0)

-

どうせだったら、都道府県を再編しちゃえ! という妄想(その2 北東北・北海道編)

今回は、北東北・北海道編です。(5)新・盛岡県【編入対象地域】青森県(全域)岩手県(全域)秋田県(全域)【面積・人口】36,559.68平方キロ 3,789,483人【コメント】国土の平等な発展の観点からすれば日本海に面した秋田市を中心とした県が欲しかったところですが、当の秋田県内でも仙北市や鹿角市のような秋田市より盛岡市の方が行きやすい地域がある他、青森県の日本海側でも東北自動車道を通じて盛岡市との結びつきを強めている傾向があるため、断念せざるを得ませんでした。面積は、今回の私案で線引きした県の中では、最大規模となります。新・仙台県と同様に、盛岡、青森、秋田の3都市のトライアングルが、県の活性化のカギを握ります。(6)新・札幌県【編入対象地域】石狩振興局(全域)渡島総合振興局(全域)檜山振興局(全域)後志総合振興局(全域)空知総合振興局(夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町)上川総合振興局(占冠村)胆振総合振興局(全域)日高振興局(全域)【面積・人口】26,056.55平方キロ 3,720,033人【コメント】札幌市は北海道の全人口の3分の1以上を占め、道内における一極集中が度を過ぎているように思われます。そこで、北海道を三分割し、道内における人口や産業の分散化を図りたいと考えた次第。とりあえず、道央、道南は、札幌県という括りにしました。面積は道全体の3分の1ですが人口は3分の2を占めている点に、札幌一極集中の凄まじさを感じます。そのうち50~100万人ぐらいは道北や道東に分散しても良いのではないかと思ってしまいます。(7)新・旭川県【編入対象地域】空知総合振興局(芦別市、赤平市、滝川市、赤平市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町)上川総合振興局(占冠村を除く全域)留萌振興局(全域)宗谷振興局(全域)オホーツク総合振興局(紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町)【面積・人口】26,495.10平方キロ 876,242人【コメント】算術の通り札幌一極集中の是正を目的に北海道の三分割化を提案したのですが、旭川市を中心とした道北をみると、人口の約4割が旭川市に集中していて、少々驚かされました。この県には13もの市がありますが、旭川市を除けば人口5万人以上の市は皆無であり、しかもそのうち9市が人口3万人を割り込んでいます。旭川一極集中からの脱却が、この県の課題になるかもしれません。(8)新・帯広県【編入対象地域】オホーツク総合振興局(北見市、網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、大空町)十勝総合振興局(全域)釧路総合振興局(全域)根室振興局(全域)北方領土(全域)【面積・人口】30,905.22平方キロ(北方領土4,936.20平方キロ含む) 910,144人【コメント】こちらは、旭川県とは異なり多極分散型の県土構成。帯広、釧路、北見・網走と、三つの極に分かれます。ただし、都市圏レベルの人口動態を見る限りでは帯広が横ばいなのに対し釧路、北見・網走はいずれも減少傾向にあるので、帯広市の拠点性は確保されるものと思われます。願わくば、道東自動車道が計画通り開通し三極の結びつきが強まれば、この県にとっては大きなプラスなのではないかと考えます。

2012.06.08

コメント(0)

-

どうせだったら、都道府県を再編しちゃえ! という妄想(その1 福島県周縁部編)

今日からしばらくの間、10周年企画の第二弾を始めます。内容は、タイトルにも書いたように、都道府県の再編私案です。一週間ほど前に「福島県四分割案」と銘打って福島県を周辺各県に分割して編入したらどうだろう…なんてことを書いたのですが、どうせだったらこれを機に、全国各地を人口200~300万人程度の県に再編成したらどうなるのかなと思ったのです。ただ思っただけです。他意はありません(笑)都道府県の再編といえば道州制論議とリンクしてくるのですが、私案はこれとは若干意味合いが異なります。道州制で議論されている道州の区画は大体人口1000万人単位。単なる府県合併よりも規模が大きく一つの道州が半ば独立国のような様相を呈してくる訳ですが、その一方で、広い道州の中心都市だけが栄えてあとは衰退の一途をたどりかねない嫌な予感も覚えるのです。実質的に一つの州のようになっている北海道なんて、その典型例ですよね。そうではなくて、200~300万人程度の区画の中に一つはエンジンとなり得る都市があった方がいいんじゃないかな、そういう国土構成もありなんじゃないかな~と思って作ったのが、今回の試案です。今日はその第一回目として、先日発表した「福島県四分割案」にて編入先に設定した四県をベースとした新しい県の案を、発表したいと思います。なお、新しい県の名称は、便宜上、中心都市の名前をもって表記し、面積、人口などのデータは2010年国勢調査当時のものを使用しております。(1)新・仙台県【編入対象地域】宮城県(全域)山形県(鶴岡市、酒田市、小国町、三川町、庄内町、遊佐町を除く全域)福島県(福島市、相馬市、二本松市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村)【面積・人口】16,199.66平方キロ 3,822,045人【コメント】仙台、山形、福島の南東北三県の県庁所在地を包括した県となりました。恐らくはこのトライアングルが、県の活性化のカギを握る原動力になるのではないかと思います。なお、山形県の庄内地方および小国町は、後述しますが新潟県に所属させました。(2)新・水戸県【編入対象地域】福島県(いわき市、田村市、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、平田村、浅川町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、葛尾村)茨城県(古河市、結城市、下妻市、常総市、取手市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、坂東市、神栖市、つくばみらい市、八千代町、五霞町、境町、利根町を除く全域)【面積・人口】8,352.14平方キロ 2,635,896人【コメント】茨城県南西部に関しては、旧下総国ということもあり、旧下総国を基盤とした県に再編することにしました。また、JR鹿島線沿線の地域も、千葉県との関わりが深いため、千葉県に所属させています。結果、南北に細長い県域となりました。(3)新・宇都宮県【編入対象地域】福島県(郡山市、白河市、須賀川市、本宮市、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、南会津町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、三春町)茨城県(結城市)栃木県(足利市を除く全域)【面積・人口】10,082.85平方キロ 2,548,012人【コメント】足利市は、群馬県の桐生市や太田市との関わりが深いため、高崎県に編入させることにしました。代わりに小山市と関わりが深い結城市を加えています。これらの自治体を加除してもなお「亀の甲羅」の形状は維持されていましたが、福島県分がプラスされると、さすがに形が乱れます(苦笑)(4)新・新潟県【編入対象地域】山形県(鶴岡市、酒田市、小国町、三川町、庄内町、遊佐町)福島県(会津若松市、喜多方市、只見町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町)新潟県(十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、南魚沼市、湯沢町、津南町を除く全域)【面積・人口】15,685.73平方キロ 2,517,568人【コメント】現・新潟県における新潟市のポジションが若干北に偏していたため、庄内、会津を加える代わりに南魚沼地方を高崎県に、十日町市以西を長野県に移すという「大手術」を行っております。ドラスティック過ぎて新潟県の方には不評かも…

2012.06.07

コメント(0)

-

結局観てしまった総選挙

下らないな~と思いつつも、今年も観てしまいました。AKB選抜総選挙(笑)今年は大本命の大島優子が2位の渡辺麻友を3万票近くも引き離してのダントツトップでしたね。彼女の場合女優としても実績を挙げているし、やはりAKBの中では頭一つ抜けているような感じがしますね。でも、上位に入ったメンバーを見ると、4位の指原莉乃を除けば、昨年と変わり映えしないようにも思います。メンバーだって年々齢をとっていく訳ですから、このままいけば5年後の総選挙(があるのかどうかわかりませんが…)はアラサー、いや好意的に見積もって25歳前後のメンバーが中心に居座ることになるってことになるかもしれません。今が絶頂のAKB48ですが、アイドルとしては、案外曲がり角を迎えているのかもしれませんね。まぁ、プロデュースした秋元康もその辺のことは織り込み済みなんじゃないかと思います。彼が放ってくる二の矢、三の矢も、気になるところです。 【中古】生写真(AKB48・SKE48)/アイドル/AKB48 No.059 : 大島優子/AKB48 コレクションブロマイド【10P25May12】【画】

2012.06.06

コメント(0)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~新企画は郵便局巡り編 その11~

行程記については別館(前半と後半に分かれます)をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=兜駅】30分後 伊達市梁川町舟生 林道日面支線入口(和田山登山口)付近1時間後 伊達市梁川町舟生 大越集落付近1時間30分後 伊達市梁川町五十沢(いさざわ) 滝沢橋(滝沢川)付近2時間後 伊達市梁川町五十沢 梁川大橋(阿武隈川)北詰付近2時間26分後 やながわ希望の森公園前駅着(終点)裏原 その他雑貨 通販 セレクト雑貨 スヌーピー おいしいものアクセサリー 福島(あんぽ柿)

2012.06.05

コメント(0)

-

明日はソフトボール!?

上の子のクラスでは、明日の体育の授業で、ソフトボールの試合をやるんだそうです。クラス全員がいくつかのチームに分かれて対抗戦。上の子は経験者ということで、そのうちの一つのチームのキャプテンを任されることになりました。でも、メンバーが決まっていないんですよね。聞くところによると、明日の朝に各チームのキャプテン(いずれもソフトスポ少所属)と先生とで集まって、ドラフト会議的な会合を設ける模様。それって、選ぶ側は楽しいかもしれないけれど、選ばれる側にとってはある意味残酷ですよね… 運動神経が悪い子やソリのあわない子は取り合いじゃなく「押し付け合い」になったりしますもん(苦笑)その辺をうまく調整するのが先生の腕の見せ所と言えるでしょうね。果たして、明日の授業はどうなることやら? 個人的には非常に気になるところであります。野球・ソフトボール グラブのスチーム型付け

2012.06.04

コメント(0)

-

なぜか、西川峰子

一昨日、散歩を終えて阿武隈急行の兜駅で電車を待っている時の話なのですが、駅付近の集落に、移動販売の軽トラがやってきたんですよね。その軽トラ、大音量で演歌を流しているものだから、静かな山間の集落が一気に騒々しくなりました。曲を聞いた時点で誰が歌うどんな曲だかはわからなかったのですが、耳に残った歌詞を手掛かりに帰宅後にネットで調べてみたところ、これかな~と思われる曲を見つけました。西川峰子「あなたにあげる」。1974年にリリースされた、彼女のデビュー曲です。参考までに、YouTubeへのリンクを貼っておきます。それにしても、当時中学出たてだったというのに、凄い内容の曲を提供されたものですね。更に調べてみると、デビュー当初の西川峰子には「やまびこ演歌」というキャッチフレーズがあったそうで。道理で、歌声が集落中に響いた訳だ(笑)繰り返しになりますが、兜駅周辺は山間だから、やまびこ効果も絶大だったことでしょうしね。「あなたにあげる」「初めてのひと」など全7曲決定版 西川峰子(こちらの商品は7曲入CDです!!) HIC-1030

2012.06.03

コメント(0)

-

見えそうな所で見えなかったり意外な所で見えたり

今晩は、伊達市梁川町の阿武隈河畔で全国煙火競演会なんてイベントをやってましたね。高台にある妻の実家付近で、子供達も大喜びで花火見物をしてました。一方、私は仕事。せいぜい仕事帰りの東北本線、貝田駅から藤田駅へと至る区間で桟道的に厚樫山の中腹を走る区間で見ることができるかな? といった程度に考えていました。で、仕事帰りに梁川町方向に顔を押し付けて(苦笑)その区間を通ったのですが、線路際の木々など遮るものが結構あって、思ったほどに花火は見えませんでしたね~ 逆に良く見えたのが、藤田駅から桑折駅の間。田んぼが広がり遮るものがないのと、阿武隈河畔に対してある程度標高が高いこともあって、ちょうど目の高さで花火を堪能することができました。来年以降もこの花火大会が開催されるのかどうかはわかりませんが、特に遠出しなくても、自宅付近で十分楽しめそうですね(笑)【手持ちすすき】【メール便対象商品】火花が吹き出すお馴染み手持ち花火!1本~S-1ススキ 1本~【メール便】【はなび 花火 手持 手持ち 吹き出し】

2012.06.02

コメント(0)

-

北関東信越メガロポリス

昨日の日記で「北信越諸地域からハブとしての役割を期待されていない」と酷評(?)してしまった群馬県ですが、群馬県の立場からだと、それでもまだ北関東および信越地方のハブとしての役割を期待する論調が見られたりします。その代表例が、高崎経済大学教授の戸所隆氏が執筆した「北関東信越メガロポリスの創生と道州制の在り方」という論文で、内容はこちらの通りです。結構長い論文で読むのに骨が折れましたが、一通り目を通しました。戸所氏の感覚としては「東京を頂点とした放射状ネットワークの存在およびこの強化に主眼が置かれている限り東京から100キロ圏内にある都市は衰退の一途をたどるだろう」との危機感があり、その打開のために人口や産業の集積がある程度みられる北関東(そして何故か信越)各地域の相互連携を強化することによる新たな地域軸(北関東信越メガロポリス)の創設を提唱する内容の論文と、一応解釈しました。東京一極集中が地方にもたらす弊害という観点は、私も共有します。が、相互連携となると、各地域の役割分担の明確化が、必要になってくると思うんですよね。各地域が商業、工業共に金太郎飴のように同程度に発展しているのであれば、相互交流など生まれる訳がありません。水の流れと同様に、相互交流には差異、そして相互補完という「勾配」が必要になると考えます。北関東信越メガロポリスの基軸となり得る北関東自動車道および上信越自動車道の沿道地域に関して言えば、工業については宇都宮市や太田市、伊勢崎市といった工業が盛んな地域から太平洋側のひたちなか市、日本海側の上越市の港湾へと至る物流ルートが確保されてはいるものの、第三次産業の集積する都市が皆無なのが大きなネックになるのではないでしょうか。この地域で第三次産業の集積がある都市は、2009年度の年間商品販売額(参考サイト)で表示すると、新潟市 3兆5,719億6,700万円宇都宮市 2兆8,359億2,600万円前橋市 2兆3,824億6,200万円高崎市 1兆7,470億0,100万円水戸市 1兆5,201億4,100万円長野市 1兆4,779億7,500万円の順となるのですが、いずれもさいたま市(4兆7,431億4,600万円)を下回る他、福岡市 13兆9,125億4,800万円札幌市 8兆7,998億7,100万円仙台市 8兆1,911億6,500万円広島市 7兆6,996億8,000万円といった地方中枢都市の足許にも及ばない現状があります。やはり、北関東信越メガロポリスが真に自立した地域となるためには、地域を代表する第三次産業の集積地が必要になるものと思われます。上記の数字上では前橋市と高崎市とが合併すれば一応さいたま市に対抗できる都市になりそうに見えますが、実はこの数字には高崎市(2008年以前は前橋市)に本社を有するヤマダ電機の対子会社間取引(子会社分も含めて商品を一括仕入れした上で子会社で販売する分を転売するシステムによる売上高)が相当額(参考)ため、実勢はもっと低く見積もる必要があります。新潟市や宇都宮市では力不足の感が否めないし、正直打つ手がないのが現状と言えるのかもしれません。北関東および信越地方が東京一極集中のくびきから脱するためには、東京にとって代わることが可能な第三次産業の受け皿の醸成が急務ではないかと考えます。そうすることによって、地域内の連携軸はより強固なものになるはずです。地域内での合意形成が図られることを、願わずにはいられません。クリアファイルJR東日本 北関東を走る列車編

2012.06.01

コメント(0)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~新企画は郵便局巡り編 その10~

行程記については別館(前半と後半に分かれます)をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=丸森駅】30分後 丸森町字千刈場 角田消防署丸森出張所付近1時間後 丸森町舘矢間舘山 丸森橋(阿武隈川)北詰付近1時間30分後 丸森町舘矢間山田 上山田集落付近付近2時間後 丸森町大張川張 国道349号線片倉トンネル内2時間30分後 丸森町大張川張 あぶくま駅・丸森町産業伝承館・阿武隈ライン舟下り乗船場の対岸3時間後 丸森町字水沢 羽出庭大橋(阿武隈川)南詰付近3時間30分後 伊達市梁川町舟生 兜駅付近3時間35分後 兜駅着(終点)阿武隈川の風景 大河の風物詩/高橋貞夫【RCPsuper1206】

2012.06.01

コメント(0)

全41件 (41件中 1-41件目)

1