2011年01月の記事

全37件 (37件中 1-37件目)

1

-

ちょっと喉が痛いです。

先月下旬から風邪だかインフルエンザだかが流行っていますけど、私もまた、かれこれ1週間以上、喉の痛みと鼻づまりに悩まされています。ただし、症状は、それだけ。熱もなければ吐き気もしないし、その点では日常生活には大きな影響はないんです。それでも、1週間以上続くと、何だか不安にはなりますよね。早く正常な状態に戻ってくれないかなと思います。ひょっとしたら、休みの度に散歩に出ているのが良くないのかもしれませんね。今度の休みは明後日2月2日ですが、終日自宅で静養に努めます。家にず~っと張り付いていたら、妻に文句を言われそうな嫌な予感はありますけどね(苦笑)衝撃の1箱(50枚)⇒1円!! 風邪・花粉・乾燥・インフルエンザ対策に。【楽天最安値!】驚愕の1箱・50枚入れ・500円→1円!!【協賛商品】お1人様×3箱=限定です。3層医療用マスク(1箱=50枚)レビューを書いて更にもう1箱プレゼント!【期間限定】

2011.01.31

コメント(0)

-

浜通りの崩壊?

このところ、JRの駅でうつくしま浜街道キャンペーンの幟やパンフレットを見る機会が多いような気がします。ごく個人的な意見なんですが、このキャンペーンに、妙な違和感を覚えるんですよね。国道6号線や常磐線が通る福島県太平洋岸の地域を我々は「浜通り」と呼んでいる訳ですが、昔はともかく今の浜通りって、一体感のある地域なんだろうか? 極論すれば、いわきと原町・相馬を同じ括りで取り扱っちゃっていいのかという疑念があるんです。一例を挙げると、常磐線の普通列車は水戸~いわき間、いわき~原ノ町間、原ノ町~仙台間で3系統に分かれて運転しているケースが殆どですし、浜通りの南北を繋ぐ頼みの綱とも言える特急列車も、来春からいわきを境に運転系統が分断されるようです(参考)。つまり、地域輸送としても、首都圏方面からの観光・ビジネス面においても、浜通り全体を同質の地域だと捉えにくくなりつつあるように感じるのです。そもそもいわきを中心とする南部は磐城平藩領で首都圏志向が強く、原町や相馬を中心とする北部は相馬藩領で仙台志向が強いから、ひとまとめにするのは強引だと思うし、むしろ北部と南部とで観光面でも産業振興面でも別個の施策が取られるべきだと思います。県全体の相互交流促進を図る意味では、中通りとのアクセス向上が積極的に図られてしまるべきでしょう。いわき~小野~郡山・矢吹間は既に高速交通網で結ばれていますが、双葉~郡山間の国道288号線や相馬~福島間の国道115号線(あるいは東北中央自動車道)は、もうちょっと整備のペースを速めて欲しいものです。※こちらは同一配送先に限ります※【22年度産】【送料無料】エコファーマーに取り組み美味しいお米が出来上がりました♪22年度産『福島県浜通り産コシヒカリ白米20K』

2011.01.30

コメント(0)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~仙台銀行 支店巡礼編(その15)~

行程記については別館(前半と後半に分かれます)をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=福田町駅】30分後 仙台市宮城野区新田東 JA仙台本店付近1時間後 仙台市宮城野区原町 平田橋(梅田川)1時間30分後 仙台市青葉区中央 名掛丁地下道内2時間後 仙台市青葉区川内 仙台城大手門跡付近2時間30分後 仙台市太白区八木山本町 仙台市八木山動物公園付近3時間後 仙台市太白区西の平 仙台市営バス西の平二丁目バス停付近3時間30分後 仙台市太白区富沢 仙台市体育館付近3時間45分後 太子堂駅着(終点)《アートフォトフレーム》青葉城(宮城県/仙台市)〔JAPAN・山口博之〕《アートフォトフレーム》青葉城(宮城県/仙台市)〔JAPAN・山口博之〕 【楽ギフ_包装】【楽ギフ_のし宛書】【楽ギフ_メッセ入力】10P14Jan11

2011.01.30

コメント(0)

-

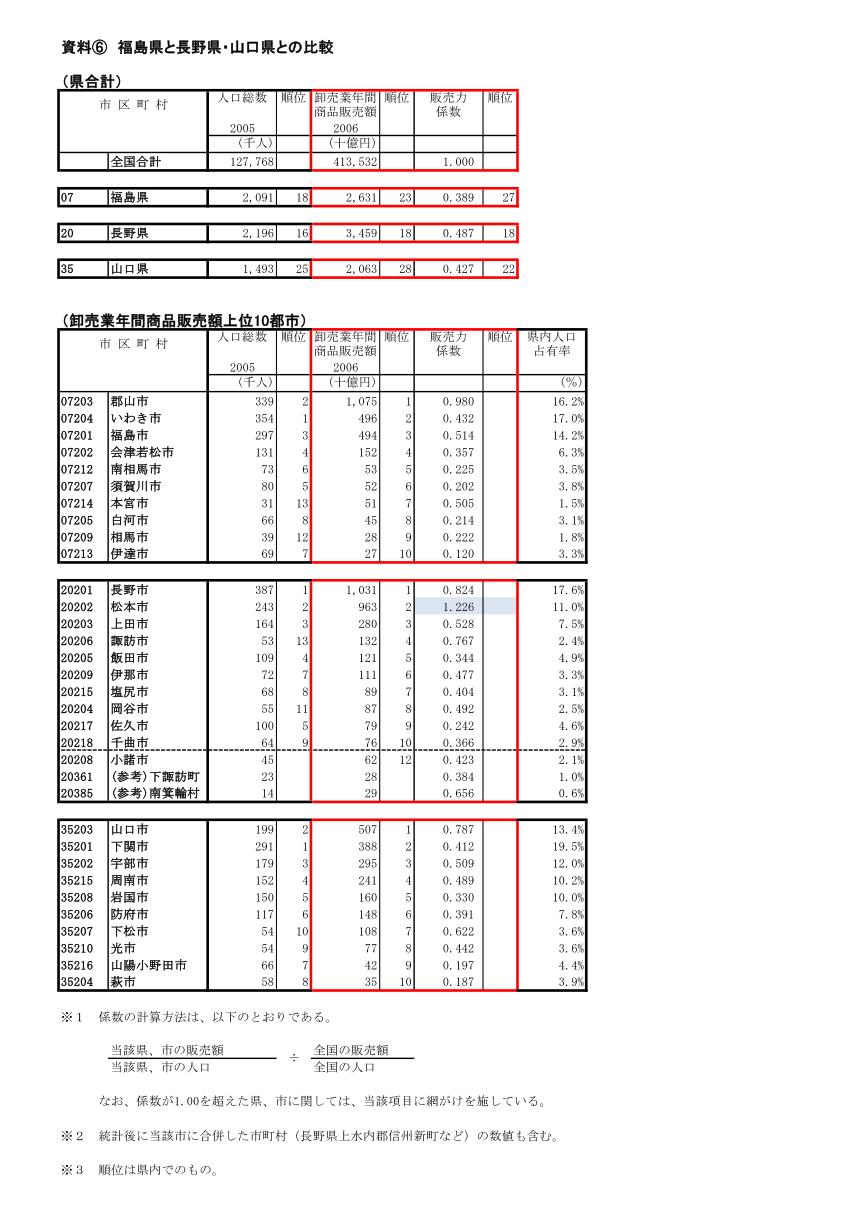

卸売業を充実させるには?(その5)

二日ぶりの再開です(笑)一昨日の日記では、福島県の卸売業充実の視点からは郡山市への一極集中化を促進した方が良いのではといった論調で結論へと至ってしまったのですが、正直、他の可能性もないのだろうかと思う次第です。そこで、県内に明確なプライメイトシティが存在しない長野県と山口県の例を用いて、軽く検討してみたいと思います。まずは、資料6をご覧ください。多極分散型の都市構成を有するにも関わらず、長野県、山口県ともに、福島県を上回る販売力係数をマークしているのがわかります。特に山口県は、販売力係数こそ長野県を下回りますが、東端の岩国市が広島市の、西端の下関市が福岡市や北九州市の、それぞれ経済圏に含まれているだけに、相当頑張っているのだなとの印象があります。とりあえず、福島県を含めた各県の主要都市の卸売業年間商品販売額について、表として記載してみました。この表で把握できることを、箇条書きで記しておきます。(1)長野県に関しては、長野市と松本市の二都市が突出しており二極集中的な構造になっている。また、上田市、諏訪市、伊那市といった県内の拠点都市も高い販売力係数を示している。(2)山口県に関しては、先述の岩国、下関の両市こそ販売力係数が低いものの、県庁所在地の山口市が人口規模に比して意外に高い卸売業年間商品販売額や販売力係数を示している他、周南市(徳山市、新南陽市などが2003年に合併して成立)や宇部市も、販売力係数が高い。まとめて言ってしまうと、県内トップの都市以外にも販売力係数の高い都市が複数存在し、県全体の販売力係数も押し上げる結果となっています。翻って福島県を見ると、両県とは逆に郡山、いわき、福島、会津若松の4都市とその他の都市の間との差がありすぎる点が、県全体の販売力係数を低下させている要因のひとつになっているような気がしてなりません。少なくとも白河、南相馬の拠点性が高い2都市及び重要港湾の相馬港を擁する相馬市に関しては、卸売業の振興策が図られるべきなのかなと考えます。ただし、本宮市に関しては、福島市に迫る販売力係数をマークしています。この背景には、郡山市境に近い東北自動車道本宮IC付近に企業進出が相次いでいるという事情があるようです。郡山市と本宮市は一体の都市として見ていいかもしれません。同様の傾向は長野、山口両県にも見られ、長野県では諏訪市と岡谷市に挟まれた下諏訪町や伊那市に接した南箕輪村が、山口県では周南市に接した下松市が、それぞれ高い販売力係数を示しています。流通・卸売機能を中心都市で独り占めせずに郊外に分散して広域的な発展を図ることも、ひょっとしたら福島県、特に郡山市に求められるべき施策なのかもしれません。南に接する須賀川市の販売力係数が低いので、東北自動車道須賀川IC周辺に郡山市の卸売機能をある程度移転させることも、検討していいのかなと思います。また、余談になりますが、松本市を中心とした長野県中南部でちょくちょく話題に上る分県論も、同地域が卸売業の集積をそれなりに有しているという背景があるのではないかと愚考します。資料7として分県シュミレーションを作成してみたのですが、長野県が旧長野県と旧筑摩県の区域で人口、販売力係数ともキレイに二分され、しかも分県した後の各地域が他県と比べてもそれなりに対抗できるスケールを維持可能なのに対し、福島県は分県しようとしても郡山市を含まない側がかなり貧弱な陣容になってしまいます(福島市と郡山市を分けたからこそ資料7の結果にとどまったのであって、いわきや会津若松を中心に分県したとしたら、もっと貧弱な陣容になることは明白です)。だからこそ、弱い者同士で一致団結して知恵を出し合い、今後の難局を乗り切らねばならないはずなのですが…

2011.01.29

コメント(5)

-

一回休み

ここ数日書いていた卸売業ネタが切れてしまいました(苦笑)一回休みにして、後日再開したいと思います。ただ、いろいろと書き過ぎてしまった影響で、若干バーンアウト気味。きちんとしたものが描けるかどうかは、全く保証できないんですけどね。そんな訳で、今日は全く違うネタを探そうとしていたのですが、なかなか見つからず。結果、ネットサーフィンで時間を浪費するという悪循環に陥っている状況です。これではいけませんね。明日から気持ちを入れ替えて、ネタ探しに精を出さなければ… 一応、明日明後日と連休なもので。ネタ切れ無し?アドリブ奏者向け練習パターン集。宮本大路ジャズ・ワークショップ インプロヴィゼイションのためのトレーニング

2011.01.28

コメント(2)

-

卸売業を充実させるには?(その4)

一日置いて、卸売業ネタ再開です(笑)一昨日の日記で公表した資料を見て、富山、石川、福井の北陸三県の販売力係数が高いことが、妙に気になっていました。もしかしたらこの地域の状況を調べていくことによって福島県にも応用できるものがあるのではないかと思い、比較を試みてみた次第です。まず、資料3をご覧ください。一昨日の資料1から福島県と北陸三県との数値を抜粋したものですが、販売力係数にかなりの差があることがわかります。石川県など、福島県の半分ほどの人口しか有していないのに、卸売業の年間商品販売額自体が福島県より多いのです。正直、驚かされます。県全体ではこのような状況になっているのを頭に入れた上で、それぞれの県の主要都市についての数値も、資料3の下部にまとめてみました。やはり金沢市の数値が突出していますが、福島県も郡山市が結構健闘しており、係数上は富山市を上回っているのが目を引きます。とかく「多極分散」と呼ばれがちな福島県ですが、卸売業の集積状況に関しては郡山市一極集中の様相を呈しているのが見てとれます。全国各地の数値を確認してみないことには確定的なことは言えませんが、各県の県庁所在地ないしは経済県都は、都市規模の大小に関わらず1.00前後の販売力係数をマークできる存在なのかもしれません。ところが、県全体の数値を見ると、先に述べたように福島県と北陸三県との差は大きく開いています。その原因の一つとして、福島県全体における郡山市の人口の占める割合の少なさが挙げられるのではないかと思われます。一応、表中に「県内人口占有率」の項目を設けてみたのですが、北陸三県の県庁所在地=経済県都がいずれも30~40%の人口占有率を有しているのに対して、郡山市はわずか16.2%にとどまっています。となると、郡山市の人口を意図的に増加させることが、ひいては福島県全体の卸売業を発展させる引き金になるのかもしれません。その点では、福島市から郡山市への人口移動促進策としての県庁移転は、有効な手段となり得る可能性があります。資料4として福島市から郡山市に人口が10万人移動した場合における卸売業年間商品販売額のシュミレーションを掲載してみました。かなり強引な設定ですが、両都市の販売力係数が同値のまま人口移動が行われたと仮定した場合、卸売業年間商品販売額は1,500億円ほど上昇する計算となります。再び資料3に戻ります。ここに掲載した各県の主要都市は、人口順ではなく、卸売業年間商品販売額の多い順にピックアップしています。福島県および富山県については上位の市についてはほぼ一致した傾向を示していますが、石川県は七尾市よりも加賀市の方が、福井県は越前市や敦賀市よりも坂井市の方が、それぞれ人口が多いことを付記しておきます。七尾市は能登地方、敦賀市は嶺南地方の中心都市であることを考えると、卸売業年間商品販売額及び販売力係数は人口よりも拠点性の高さに影響されるという現実は、県内の各地域という狭い範囲においても同じことが言えるのでしょう。ところが例外はあるようで、富山県の主要都市の数値を見ると、県西部の中心都市である高岡市よりも射水市の方が販売力係数が高いのが目を引きます。射水市と言ってもどんな場所だかピンとこない方も少なくないと思いますが、位置的には富山市と高岡市との中間、新湊市他5市町村が2005年に合併して発足した新しい市です。こうして見ると、北陸地方には白山市、越前市、あと先ほどちょっと触れた坂井市など、聞きなれない市の名前が目立ちますね。平成の大合併以前の自治体名で言うと、白山市は松任・鶴来、越前市は武生、坂井市は丸岡・三国といった地域にあたります。まぁ、向こうの方から見れば福島県南相馬市だってどんな場所だか想像もつかないでしょうから、おあいこだとは思いますが(笑)話を射水市に戻すと、ここの販売力係数が高い要因は、市内にある北陸自動車道小杉IC付近に大規模な流通卸商団地が造成されていることと無縁ではなかろうかと推察されます。資料5として業種別の卸売業年間商品販売額を掲載しますが、特に食料品関係に強みを発揮しているようです。こういった施設の有無が販売力係数にも大きな影響を与え得るというケースが、小規模な自治体では特に見受けられます。余談ですが、東北地方の全自治体で販売力係数が最も高いのは、実は仙台市ではなく岩手県紫波郡矢巾町だったりします。この町もまた、流通卸商団地を町内に有しています。あと、福井市の販売力係数が郡山市や富山市よりも高いのもまた個人的には気になっていたのですが、資料5で確認すると、繊維・衣服等卸売業の比率が高いのが目立ちます。なお、金沢市でも同様の傾向が見られます。原因を調べて見ると、どうやら、加賀友禅や越前羽二重といった地域に根差した伝統工芸の発達と、関わりが深いようです。一昨日の日記にも書いたように卸売業の発達度合いは工業のそれとはリンクしませんが、伝統工芸に関してはどうもそうではないようです。なお、石川県は織機の生産も盛んな地域であり、従って、機械器具卸売業の販売力係数も高くなっています。この現実を知ってから改めて福島県を眺めると、明治時代に養蚕の盛んな地域であったはずの福島市周辺にどうして繊維・衣服等卸売業が発展しなかったのだろうかと、首をかしげてしまう次第です。福島県民は「商売下手」なんですかねぇ…

2011.01.27

コメント(2)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~仙台銀行 支店巡礼編(その14)~

行程記については別館(前半と後半に分かれます)をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=仙台駅】30分後 仙台市若林区三百人町 仙台市営バス三百人町バス停付近1時間後 仙台市若林区遠見塚東 仙台市営バス遠見塚小学校前バス停付近1時間30分後 仙台市若林区沖野 仙台市立沖野東小学校付近2時間後 仙台市若林区荒井 仙台市立七郷小学校付近2時間30分後 仙台市若林区鶴代町 仙台銀行東部工場団地支店内3時間後 仙台市宮城野区福田町 仙台市立高砂小学校付近3時間02分後 福田町駅着(終点)宮城の登米市でとれた1等級の新米2000円以上お買上でレビュー書き込みで・・・2010年新米宮城登米産ひとめぼれ2合(茶碗3~4杯分)【お一人様1個】【10P14jan11】【02P26jan11】

2011.01.26

コメント(0)

-

卸売業を充実させるには?(その3)

昨日の日記に記した都道府県別の卸売業の実績を、表に致しましたのでご覧ください。画像がデカ過ぎますがご容赦を(苦笑)一応、下記の表から読み取れる事項を、いくつか記しておきます。【1 卸売業が特に盛んな地域は、大都市、特に広域的な中枢機能を有している都市である】まずは、資料1をご覧ください。卸売業における「人口一人当たりの年間商品販売額」(以下「販売力係数」と呼びます)の都道府県別ランキングなのですが、上位には東京都、大阪府、愛知県と我が国の三大都市を擁する都府県が占拠しており、これに続くのが宮城県、福岡県、広島県と地方中枢都市を擁する県という結果となっています。このことから、卸売業の盛んな地域は、東京をはじめとした大都市、特に都道府県域を超えた広域的な中枢機能を有している都市ということが読み取れます。なお、この種の都市は、意外にも人口の多寡とはあまり関連性がありません。補足として資料2に特別区および政令指定都市における卸売業の販売力係数ランキングを掲載しましたが、上記の都市が総じて販売力係数が高いのに対し、三大都市圏における他の政令指定都市は総じて下位に沈んでいます。その一方で、金沢市や高松市など、都市規模こそ小さいものの北陸、四国における中枢都市が、政令指定都市にも負けないぐらいの販売力係数を有しています。両都市は中枢性の他にも所属する県の4割前後の人口を占めるプライメイトシティである点で共通しており、結果、両都市の頑張りが都道府県別のランキングにおいても石川県、香川県が上位にランクインする要因になっています。【2 広域的中枢都市を有しない地域は総じて苦戦】その一方で、広域的な中枢都市を有しない府県は、総じて苦戦を強いられています。この傾向は首都圏の埼玉、千葉、神奈川や関西圏の京都や兵庫といった府県でも決して例外ではないという点が特徴です。その傾向が顕著な地方について列挙すると、九州、中国、四国、関西、東海、南関東、東北といったところでしょうか。特に関西は、県内に人口50万以上の都市が存在しない和歌山、滋賀、奈良の3県がワースト3を独占するという状況になっています。いずれの府県でも、卸売業の中枢都市への依存傾向が高いものと推察されます。その一方で、首都圏の周縁に位置する茨城、栃木、群馬の北関東3県および新潟、長野、静岡の各県は、比較的健闘していると言えるでしょうか。中枢都市が至近に存在しないので、県都や経済県都がリーダーシップを発揮しているものと推察されます。また、北陸地方は石川県の他、富山、福井の各県も高い数値を示しており、どのような経済構造になっているのか気になるところです。【3 卸売業の発展状況は、小売業とは若干の関連性があるが、製造業とは関連性がないようだ】今回の資料では、各都道府県の小売業および製造業のデータも、参考として載せております。卸売業との比較検討になるかなと思ったのですが、小売業についてはランキング上位に並ぶ都道府県が似通うなど若干の関連性が見られるものの、製造業については明確な関連性を見出せませんでした。

2011.01.25

コメント(8)

-

卸売業を充実させるには?(その2)

昨日の日記の内容の件、もう少し整理してみました。やっぱり、「卸売業が小売業の3倍の規模」だけじゃ、何だかよくわかりませんしね。昨日の日記でも記したように、卸売業は、都道府県の人口と規模とが比例しない業種だと言えます。一応、2006年における販売額のランキングを示すと、以下の通りになります。1位 東京都 164.9兆円2位 大阪府 52.0兆円3位 愛知県 35.1兆円4位 福岡県 16.7兆円5位 神奈川県 12.3兆円6位 北海道 11.6兆円7位 埼玉県 8.8兆円8位 広島県 8.7兆円9位 宮城県 8.0兆円10位 兵庫県 7.7兆円29位 福島県 4.6兆円もうこの時点で都道府県別の人口ランキングに比例していないのですが、これを「人口一人当たりの販売額」に置き換えると、その傾向はより顕著なものになります。2006年における卸売業の販売額約413兆円を日本の全人口約1.27億人(2005年国勢調査の数値)で割った数字を1とした場合の各都道府県の数値(販売力指数と呼ぶらしいのですが、卸売業絡みのデータでこの指数を駆使した例をまだ見たことがありません・苦笑)を見てみると、以下の通りになります。1位 東京都 4.052位 大阪府 1.823位 愛知県 1.504位 宮城県 1.065位 福岡県 1.036位 広島県 0.947位 香川県 0.888位 石川県 0.749位 群馬県 0.7210位 北海道 0.6427位 福島県 0.39全国平均以上の数値を挙げたのは、東京、大阪、愛知、宮城、福岡の5都府県だけという状況です。これが何を意味しているのかというと、個々の都道府県の卸売業が、どれだけの規模の小売業、ひいてはこれに直結する消費者を支えているか、別の言い方をすれば、他地域の購買力を(間接的に)吸っているか、ということなんです。つまり、人口1,300万人弱を有する東京都の卸売業には5,000万人を超える人口(日本全体の約4割!)を支えるだけの規模があることになり、人口約230万人の宮城県や約500万人の福岡県はとりあえず全県民を支えるだけの卸売業の規模があり、人口200万人を少し超える福島県は卸売業の集積が80万人分を支える程度しかない、ということになります。そして、残り120万人の福島県民は、他の都道府県の卸売業のバックアップがあって初めて小売業や(あるいは場合によっては製造業や)我々一般消費者の生活が成り立つという図式になるのです。卸売業には、商品を安定的に流通させるという役割があります。従って、卸売業者が他の都道府県に依存された状態で果たして小売業や製造業が健全に発展するのかどうかという懸念が残るのです。この状況はできる限り改善されるべきだと考えるし、そのためにはどういう行動をとれば良いのか、販売力指数が高い地域の状況を眺めながら(分析なんて高尚なことはできやしないので…)、今後の日記で書いていきたいと思っています。【名入れ】版代・印刷代込み Gタイプうちわ 赤祭 500本~【500】個単位で御注文ください。販促品・お返し・挨拶向け 版代・印刷代込み Gタイプうちわ 赤祭 500本~(1ロット 500 個/ 1個当たり 48 円) 卸売・まとめ売り・販促品

2011.01.24

コメント(2)

-

卸売業を充実させるには?(その1)

今、福島県庁移転問題に絡んで、「商業年間商品販売額」の集計に凝っています。いろいろいじくっていてもなかなか結論が出ないのですが、一つの方向性は見えつつあります。以下、ウィキペディアの「日本の年間商品販売額」の項目を使って簡単に説明します。一口に商品販売額と言っても、その内訳は卸売と小売に分かれます。一般消費者である我々は小売の方に目が行きがちなのですが、上記の参考サイトによると、我が国全体の卸売業の販売額が約413兆円なのに対して小売業は約134兆円にとどまっており、卸売業の方がより大きいウェイトを占めていることがわかります。大まかな割合で言うと、卸売業:小売業=3:1ぐらいとなります。ところが、都道府県別に見ると、今述べた3:1の比率を満たす地域は、実は異常に少ないのです。大雑把に計算してみたところ、なんと、東京、大阪、愛知、宮城、福岡の5都府県(比率が高い順に配列)しかありません。小売業に関しては各都道府県とも販売額と人口がほぼ比例する(販売額≒人口の100万倍)のですが、卸売業は都道府県によってどえらい差がついているのが現状なのです。ちなみに福島県の場合、卸売業:小売業=1.3:1ぐらいの割合になりますが、奈良県などのように小売業が卸売業を上回っている県もあるので、全都道府県中最下位グループという訳でもないようです(試しに計算したら、全国29位でした)。これ、驚愕のデータだと思いませんか? 我々は地域活性化のために小売業の振興策を真っ先に考えてしまいがちなのですが、そもそも小売業のバックには卸売業がついている訳で… まぁ近年では卸を通さない小売業者とかネットなどを通じたメーカー直販が台頭していますが、それでも先に述べたようにまだまだ卸売業のウェイトは高いし、たとえ小売業の台頭で地域活性化が成功したとしても、そこで得た収益のいくばくかが卸売業者の懐に入ってしまうという構図が成り立っているように思うのです。具体的に言ってしまうと、福島県の小売業者が頑張れば頑張るほど東京や仙台に利益が循環してしまうことになる訳で、ここに楔を打ち込み地場の卸売業を充実させない限り、福島県の商業が劇的に浮揚することはないのでは…と考えます。軍事で言えば、前線部隊よりもまず兵站を充実させなければ、ということですね。そこでどういった対策が可能なのでしょうか。その手掛かりを探るために、もう一度、上記サイト中にある都道府県別の卸売業、小売業の販売額の表を覗いてみます。まずは、3:1には及ばないにせよ、卸売業の比率が高い道府県をピックアップしてみます。広島、香川、群馬、石川の各県が、2:1を超える比率をマークしているようです。もう少し下の順位だと、北海道、富山、新潟、静岡の各道県も健闘しているようですね。この辺りは1.7:1を上回る比率をはじき出しています。これらの地域の状況を詳細に辿っていくことで、福島県の商業振興に対する打開策が見えてくるかもわかりません。あまりにも難解なテーマなので続きは明日…という訳にはいきませんが(苦笑)、後日改めて書いてみたいと考えています。【送料無料】いま卸売業が生き残るための課題

2011.01.23

コメント(4)

-

仙台市制覇へ

本文については別館をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。今後の散歩予定について、書いてみました。1/32 RCバス(完成品)仙台市交通局 いすゞエルガ(路線) 76385

2011.01.23

コメント(0)

-

ひと泡吹かせたいですねぇ。

今日の昼休みに21日付の河北新報を読んでいたのですが、トップニュースがこんな記事でした。「仙台市の将来人口推計 15年105万人ピークに減少 仙台市の人口が2015年の約105万1,000人をピークに減少に転じる見込みであることが、市が国勢調査を基に再計算した将来人口推計(10~20年)で分かった。65歳以上の高齢者人口の割合は20年に4人に1人に達する一方、14歳以下の年少人口は10年に比べて11.5%、15~64歳の生産年齢人口も7.8%減少する。推計は、10年国勢調査の速報値(104万5,902人)がまとまったのを受け、年齢層で区切った集団ごとに時間の経過に伴う出生や死亡、移動の比率を加味して再計算した。10年7月に公表された推計より、市人口のピークは3年先に延び、約1万2,000人上方修正された。総人口と年齢別人口の見通しはグラフの通り。市人口は15年まで微増した後、緩やかに減少し、20年は約104万7,000人と予測。高齢者人口は10年の約19万6,000人(18.7%)から急増し、20年には約26万8,000人(25.6%)まで上昇する。反対に、年少人口は10年の約13万9,000人(13.3%)から20年には約12万3,000人(11.7%)に減少。労働や消費、納税の中核をなす生産年齢人口も10年の約71万2,000人(68.0%)から20年には約65万6,000人(62.7%)に落ち込む。推計は、市役所で20日あった総合計画審議会の最終会合で示された。今後の少子高齢・人口減少時代に対応するため、25日に奥山恵美子市長に答申される基本計画案(11~20年度)では、共生や健康、子育て支援、安全安心を重視する『地域で支え合う心豊かな社会づくり』を明記した。 市総合計画課は『セントラル自動車や東京エレクトロンの進出などで人口が伸びている仙台の潜在力が注目されている。仙台の一人勝ちと捉えず、東北の活力を引き出す役割と責任を果たしたい』としている。 国立社会保障・人口問題研究所が08年に公表した市の推計人口は、15年が約103万2,000人、20年は約102万2,000人だった。」見出しとは裏腹に、「仙台はまだまだ発展するんだぞ!」と威張られているみたいな内容で、ちょっと不愉快かも。大半の市町村で人口が減少に瀕している福島県民としては、ひと泡吹かせたいものですね。2008JリーグTEベガルタ仙台#VS57 ベガルタチアリーダーズ

2011.01.22

コメント(4)

-

今日も福島県ネタといきたいが…

ここ数日、福島県関連ネタばかり書いている訳ですが、率直に言って、例え県内でも、訪れたことのない地域のことを書くのは躊躇する部分があります。過去5年間で私が訪れた、あるいは通過した福島県内の市町村数を数えてみると、10市8町3村の計21市町村であり、福島県全体(59市町村)の3分の1に過ぎません。また、お恥ずかしいことに、浜通りは全く訪れていませんでした。範囲を過去10年間に広げてみれば浜通りも訪れているしこの数はもっと増えるのでしょうが、刻々と姿を変えていくのが地域の現実であって、10年前の様子をベースに現在を語ったら、相当トンチンカンな主張しかできないんじゃないかと思います。もっと、見聞を広めるべきなんでしょうね。機会を見つけて歩かねば…あれ?魔法のお米 福島県会津産ミルキークイーンの発芽玄米 120g(1合)x5袋

2011.01.21

コメント(0)

-

さすがにネタ浮かばず

昨日あれだけ長い日記を書いてしまうと反動があって、今日は何にもネタが思い浮かびません(苦笑)昨日の日記の分量は、通常の日記の五日分に相当するから、小出しにすれば良かったんじゃないかと悔やんでしまう次第。だもんで、新しいネタはないかとコタツに潜りながら考えていたら、なんとそのまま寝てしまう始末で、20日の日記を21日の早朝に書く始末と相成ってしまいました。しかも、こんな内容のない文章ですいません。やっぱり、マイペースは守らないと駄目ですね。今後は気をつけないと… 【中古】少年コミック 2)マイペース風太郎 / 原秀則【画】

2011.01.20

コメント(0)

-

私が県庁移転を推進する理由

おばかんのさんのブログが大変興味深い内容だったのでコメントしたのですが、その内容を敷衍して、一題書いてみました(笑)福島県の歴史をある程度把握されている方なら、福島市を中心とする県北部の信達地方が、かつて養蚕や生糸の製造で栄えていたことはご存知かと思います。そしてそれは、信達地方に、人口や産業、資金の集積をもたらしました。参考として、パラパラ地図という、福島県内における市町村の変遷図を紹介しましょう。表中で表示される一番古い時期、1889年4月1日現在の地図を確認すると、福島県全体で21ヶ所しかなかった町制施行地(市制施行地は皆無)のうち、福島、飯坂、桑折、梁川、保原、川俣と実に6ヶ所が、信達地方に集中していたことがわかります。なお、同年時点における福島県内の人口最大都市は21,584人の人口を擁していた県西部・会津地方の若松町であり、福島町は16,629人で後塵を拝していたのですが、会津地方における町制施行地は全体でも若松、喜多方、坂下、猪苗代の4ヶ所に過ぎず、周辺地域を含めれば福島の方が若松よりも栄えていたことが伺えます。会津の人たちは戊辰戦争の遺恨云々で若松は最大都市であったにも関わらず県庁所在地から外されたと主張しますが、その認識は決して正しいものではなく、むしろ信達地方のスケールが若松近辺のそれを上回っていたからこそ県庁所在地に選ばれたと言えなくもないのです。ただ、確かに福島は、広大な県を束ねるには北に偏った位置にあり、多くの県民が不便を感じていたのは間違いのない事実です。その結果、1885年には、福島県議会にて県中央部の安積郡(現在の郡山市)に県庁を移転するとの決議がなされます(この辺りの事情については、K市民さんのブログで詳しく紹介されています)。この決議は翌1886年に内務省によって却下される訳ですが、却下の背景として、当時の信達地方が養蚕や生糸の産地であったことが、ひょっとしたら挙げられるかもしれません。当時の生糸は我が国にとって最大の輸出品目であり、外貨獲得源でもありました。時あたかも国家を挙げての殖産興業政策の真っ只中であり、生糸の産地を押さえておくことは、国にとっての最重要課題の一つであったことは想像に難くありません。従って、産地を管理・監督するために、当時は独立した地方公共団体ではなく国家の下部組織であった県庁を、福島に置いておく必要があったのだと考えられるのです。もし、当時福島県庁が実際に郡山へと移転したとしたら…最悪のケースとして、国家=県の目が届かない所で、生糸を密輸出し私腹を肥やした上で、その資金が反政府組織に回るなどといいった事態が想定されます。当時の福島県は自由民権運動など反政府活動(運動の内容の是非に関わらずそのように表現せざるを得ません)が盛んでしたから、その根を絶つために国家として信達地方を押さえる必要があったと考えられるのです。まぁ、以上は私の推察なのですが、問題はその後です。養蚕、生糸関連の産業は明治時代を通じて産業の中心であり続けますが、1929年にニューヨークで勃発した世界恐慌に伴い、生糸の価格が暴落、信達地方の養蚕農家も大打撃を受けます。そしてこれらの農家の多くは養蚕から果樹栽培へと転換し、信達地方は果樹栽培のメッカとして現在に至ることになります。農業生産面だけを見ればそのようになるのですが、労働力の側面で言うと、話はちょっと違ってきます。養蚕、生糸関連の産業に従事していた労働力は、結局ダブつくことになるからです。それをある程度救いあげたのが、1930年代以降の戦時体制を背景として興隆を見せることになる軍需産業でした。この点では、かつて県庁移転に失敗した郡山市(1924年市制施行)に、軍配が上がることになります。今も市内に残る日東紡や保土谷化学の工場は軍需工場として稼働し、第二次世界大戦に入った1942年には、現在の郡山市内、田村町徳定、田村町金屋、大槻町の3ヶ所に、海軍航空隊の基地が整備されます。そして、1944年には、内務省が策定した軍都整備事業計画において郡山市が軍都に指定されるに至ります。先に紹介したパラパラ地図においてもこの過程が見事に反映されており、富久山(1937年)、大槻、熱海(ともに1940年)、永盛(1943年)と、郡山周辺において町制施行地が激増しています。また、これとは別の流れとして、県南東部、現在のいわき市を中心に発展した常磐炭田が、労働力を吸収するスポンジとして機能するようになります。1870年代から開発が進められていた常磐炭田は、エネルギー供給源として着実に生産実績を上げていきます。大消費地である首都圏とを結ぶ輸送インフラであった常磐線も、なんと1925年に起点の日暮里からいわき地方の拠点都市・平までの間が複線化されています。郡山、福島など中通りを縦貫する東北本線の複線化は1960年代のことですから、いかに常磐炭田が我が国にとって重要なインフラであったかが推察されます。特に戦時体制下において我が国は深刻なエネルギー不足に陥っていましたから、重要性はより高いものになっていたでしょう。パラパラ地図においてもその過程は反映されており、湯本(1922年)、江名、植田(ともに1923年)、勿来(1925年)と常磐線複線化の前後に町制施行地が激増している他、平の市制施行(1937年)を経て豊間(1940年)、内郷(1942年)も町政施行に踏み切っています。先に述べたように、明治時代に福島に県庁所在地が置かれた理由は、養蚕、生糸という当時の主要産業が発達していたという背景にありました。ところが、これが衰退し、いずれも国家が必要としている産業をバックに有する郡山及びいわきが勢いを伸ばしていくことになれば、この時点で福島に県庁を置いておく理由は霧消してしかるべきでした。事実、1936年には郡山市で県庁移転運動が展開されたという話も耳にします。が、この運動もまた、成果を挙げることなく収束していったようです。国家のバックアップがあれば、ひょっとしたら県庁移転が実現していたかもしれません。そして現在、かつて国家を支えた第一次、第二次産業はいずれも衰退し、第三次産業全盛の時代となっています。2005年国勢調査における産業別就業者の比率は、第一次産業9.2%、第二次産業30.9%、第三次産業59.8%となっており、これはまた、全国の傾向(第一次産業4.9%、第二次産業26.6%、第三次産業68.3%)とも似通っています。そしてその第三次産業の集積状況の指標となる商業年間商品販売額は、2008年のデータによると、県中央部に位置し県内各主要都市とのアクセスも充実している郡山市が1兆4,515億円と、福島市(9,150億円)、いわき市(8,153円)を引き離しての堂々のトップであり、それに歩調を合わせるかのように、都市圏人口も郡山54.8万人、福島40.7万人、いわき36.0万人(いずれも2005年のデータ)と、やはり郡山がトップの地位にあります。これらのデータから明白に読み取れるように、福島県を代表する産業エリアは郡山市であり、過去の経緯から考えてみても県庁もまた、郡山市に置かれるべきではないかと思われるのです。県庁移転に伴う官民一体の第三次産業浮揚策によって郡山市を更に発展させることが、福島県全体の更なる発展へとダイレクトに繋がるものと確信します。以上、拙い知識を用いながら説明していきましたが、いかがでしたでしょうか? 感想を、お待ちしております。

2011.01.19

コメント(4)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~仙台銀行 支店巡礼編(その13)~

行程記については別館(前半と後半に分かれます)をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=泉中央駅】30分後 仙台市泉区虹の丘 みやぎ生協虹の丘店付近1時間後 仙台市青葉区荒巻本沢 荒巻セントラルプラザ付近1時間30分後 仙台市青葉区木町通 東北大学病院付近2時間後 仙台市青葉区台原 東北労災病院付近2時間30分後 仙台市青葉区柏木 仙台市営バス教会前バス停付近3時間後 仙台市青葉区大町 仙台市戦災復興記念館付近3時間18分後 仙台駅着(終点) 【中古】文庫 大学病院ってなんだ【10P14Jan11】【画】

2011.01.19

コメント(0)

-

高速バスで見かけた高齢者

唐突で申し訳ありませんが、昨年7月6日付の別館の日記の最後の方に書いた一文を、ここに再掲したいと思います。磐越自動車道小野インターチェンジのバス停での描写です。「高速バスは安価だが列車に比べると揺れが激しく乗り心地が良くないため体力に自信のある若年層がコアな利用者層と思われがちであるが、少なくとも小野町やいわき市においては、高齢者へも支持を広げつつあるようだ。10時02分にバス停を発った仙台行きのバスは年配のお客さんでほぼ満員の状況。私が乗った10時06分発の郡山経由会津若松行きのバスも、座席の半分ほどしか埋まっていなかったものの、利用者の大半は高齢者であった。」バスに乗っていた高齢者が郡山駅で降りた後どこへ足を運んだのか私には知る由もないのですが、今思えば通院していたのかもしれませんね。郡山駅周辺には、大きな病院がいくつかありますから。最近ちょくちょく顔を出しているこちらの掲示板を通じて、浜通り、特にいわき市や双葉郡の医師不足がかなり深刻な状況にあることを知りました。自分の認識不足を恥ずかしく思う次第です。少なくとも、高齢者を高速バスで通院させるような地域であって欲しくないです。月並みなフレーズで申し訳ないのですが、早急な改善を、期待したいものです。【送料無料】地域医療崩壊の危機

2011.01.18

コメント(0)

-

「桃特区」で再生したいが…

暇つぶしにネットで、「桃の名産地」について調べていました。我が地元、福島県も有名どころに入っているのかと思いきや、調べてみるとまず名前が出てくるのは桃太郎絡みで知名度の高い岡山県、生産高日本一の山梨県であり、次いで和歌山県、長野県、山形県、そして福島県といったグループが登場する次第。「米どころ」だったら東日本各県の独壇場になるのですが、結構全国に散らばっているものですね。こんなことを調べていた理由は、特に桃の生産が盛んな中通り北部でもっと桃をPRできれば面白いのにな~との思いがあったから。一昨日の日記に書いたいわき市が福島県内の「港湾特区」ならば、中通り北部は「桃特区」(笑)で何とか再生できないものかと、ない頭を使っていろいろ考えていたのです。現状では、福島県は山梨県に次いで生産高第二位であるにも関わらず、それに見合った知名度は確保できていないようです。ちょっと悔しいですね。ただ、私の住む桑折町の観光大使で桃とホタルのハーフみたいなゆるキャラ・ホタピーは、こちらのサイトによると、お陰さまで現時点において北海道・東北でNo1、全国でも11位の人気を誇っているようです。このホタピーを、桑折町に限定しない「福島県桃大使」に任命し、例えば梱包用の箱にホタピーのイラストをデザインするなどといったPR策は取れるかもしれません。他に、どなたか良い案をお持ちでしたら、ご教示願えると助かりますです…桃の果汁たっぷりのふんわりキャラメル福島市限定『ゆるキャラメルももりん(もも味)』桃の果汁を練りこんだふんわりキャラメルに仕上げました。 【あす楽対応_東北】【あす楽対応_関東】【あす楽対応_甲信越】【あす楽対応_北陸】【あす楽対応_東海】【あす楽対応_近畿】 10P14Jan11

2011.01.17

コメント(0)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~仙台銀行 支店巡礼編(その12)~

行程記については別館(前半と後半に分かれます)をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=東仙台駅】30分後 仙台市宮城野区鶴ヶ谷 鶴ヶ谷中央公園の北方500メートルほどの地点1時間後 仙台市泉区松森 熊野神社付近1時間30分後 富谷町東向陽台 宮城交通東向陽台二丁目バス停付近2時間後 富谷町成田 イオン泉大沢ショッピングセンター付近2時間30分後 富谷町あけの平 富谷町立富谷第二中学校付近3時間後 大和町もみじヶ丘 パルタウン大富西側入口付近3時間30分後 仙台市泉区明通 大和町と仙台市との境界付近4時間後 仙台市泉区七北田 泉ゴルフサロン付近4時間30分後 仙台市泉区将監 宮城交通将監九丁目バス停付近4時間40分後 泉中央駅着(終点)ゼンリン地図ソフト デジタウン 富谷町 宮城県 出版年月 201006 044230Z0D【smtb-f】

2011.01.16

コメント(0)

-

いわきを救えるか?

ここしばらく続いている県庁移転ネタですが、今日は郡山からちょっと離れてみました。県内関係のサイトをいろいろと見て回っていたのですが、特に気になったのはこちらの掲示板でしょうか。いわき市関連のコメントで埋められておりますが、急激な人口減少、教育機関の未整備ぶりに対する嘆きが多く占められていて、読んでいる方まで気が滅入ってしまいます。県庁移転問題に関しては、所詮中通りでのコップの中の嵐という認識が多いようで、これ以上中通り偏重の県政運営にされてはたまらない、逆に茨城県編入をブラフにしてインフラ整備の要求を出していかないと、などといった意見も見られます。いわき市の茨城県編入に関しては、個人的には、いわき市にプラスの要素が殆どないと考えています。いわき市には福島県随一の重要港湾である小名浜港がありますが、ここからさほど離れていない茨城県中北部には、茨城港という重要港湾があります。茨城港は、日立製作所をバックに工業港としての実績を残している日立、関東と北海道を結ぶフェリーの出航地として賑わう大洗、そしてこれらの中間に位置し東京湾内の過密化緩和を目的として新規開港し今なお整備が進行中の常陸那珂(ひらがな表記ではない)の3港区からなっています。小名浜港はなまじ観光客で賑わっていることが災いとなり、茨城港に貿易港機能を奪われた揚句、観光港、漁港へと特化してしまい、小名浜港を拠り所にしている工業集積も瓦解してしまう恐れが高いように思うのですが… いわきに限らず福島県内の特に南部では関東志向が強いですが、その中でどのように生き残っていくかというしたたかな戦略を描くことなく単なる憧れだけで関東の仲間入りをしてしまえば、必ず痛い目に遭うと覚悟しておいた方がいいでしょう。それはともかく、小名浜港に話を戻すと、200万人の県民がバックについている訳ですから、やはり福島県の枠内にとどまって欲しい存在だと思います。先に紹介した掲示板では、優遇されている、あるいは浜通りを搾取していると散々な書かれようの中通りの側からも、小名浜に限らずいわき市は貴重な存在であり、我々の仲間なんだよというメッセージを発信していく必要があると痛感します。その一つの具現化として、手前味噌な話ですが、郡山への県庁移転があると考えています。県庁移転をテコに郡山を県を代表する50万都市に育てた上で、小名浜に「郡山の外港」としての明確な性格付けを行っていく。これは郡山=主、小名浜=従の関係を固定化することにも繋がるためいわき市民には面白くない話だとは思いますが、少なくとも今よりは福島県への帰属意識、貢献意識が強まるだろうし、県の中枢へモノが言いやすい環境づくりにも繋がると思うのです。いわき市の魚に制定♪名産・小さいながらも人気者!目光開き(めひかりひらき)3枚入

2011.01.15

コメント(8)

-

次点が北別府って??

ドラゴンズの落合監督が、ようやく野球殿堂に選出されましたね。昨年、そして一昨年と測ったように1票差で選出を逃していただけに、満を持しての選出と言えるでしょう。同時に、2005年に亡くなった皆川睦雄氏も、殿堂入りを果たしました。個人的には投手コーチとしての不評ぶりしか印象に残っていないのですが(苦笑)、1968年に氏が31勝を挙げて以来プロ野球界では30勝投手が出ていないだけに、これもまた、納得の人選と言えます。ところが、今回の殿堂入りを決める投票、落合監督が選出された競技者プレーヤー部門での得票結果を見ると、何だか違和感が拭えないでいます。票数をここに示すと、こんな感じ。1位 落合博満 277票2位 北別府学 226票3位 津田恒実 212票4位 ブーマー・ウェルズ 184票5位 大野豊 177票6位 原辰徳 109票7位 佐々木主浩 103票(当選ラインは247票)カープ関係者の上位進出が目立ちますが、北別府が次点と言うのは、かなり違和感が残ります。確かに通算213勝を挙げているし、カープ黄金時代の投の主役の一人ではありましたが、通算防御率が3.67とあまり良くない上に、単年の成績で見ると江川卓、西本聖、遠藤一彦といった同世代の投手に劣る年が多いんですよね。胸を張って好成績を残したと言えるのは、1982年、1986年の両年だけではないでしょうか。実のところただ長い間投げていた(それ自体はすごいことですが)だけの投手で、どうしてこれほどまでに高い評価を得たのかよくわかりません。3位の津田は脳腫瘍で夭折したという悲劇性は伴いますが通算成績はさほどのものではないし、5位の大野も通算防御率が2.90と打高投低の時代においては一見素晴らしい成績を残したように見えますが、実は非自責の失点が非常に多く、同時期のカープで活躍した北別府が失点1,399-自責点1,268なのに対し大野は失点845-自責点720で、失点、自責点とも500点以上の違いがあるのに[失点-自責点]の差がなんと6点しかありません。防御率を上げるため故意にエラー絡みの失点を重ねていたんじゃないかと邪推したくなるような感もあるんです。逆に、ブーマーが4位に入っていたのは嬉しかったです。1984年に外国人扱い選手初の三冠王(と書いたのは、1973、74両年に三冠王を獲得した王貞治も日本国籍保有者ではないから)の実績が正当に評価されたのかな、と思います。でも、ブーマーが得票を得られるのであればブーマーと同様に三冠王を、しかも1985、86年と二度獲得した経験があるランディ・バースにも票が集まって欲しかったし、彼とクリーンアップを組んだ掛布雅之、掛布のライバルだった江川卓といった面々に注目が集まっても…と思ったのですが、彼らはいずれも現役引退から20年以上が経過しており、競技者プレーヤー部門での表彰資格がなかったんですね…ガックリ。プロ野球 オーナーズリーグ 2010 OWNERS DRAFT 04北別府 学【レジェンド】

2011.01.14

コメント(0)

-

福島県についての雑感

今の福島県って、中選挙区時代の総選挙における社会党と、イメージがかぶるんですよね。定数5の選挙区に複数の候補を立てて、共倒れになっている印象でしょうか。例に挙げると、こんな感じでしょうか。1993年の総選挙での徳島全県区での選挙結果ですが、社会党候補が次点と次々点。次点が前官房長官の仙谷由人というのが、ある意味時代を感じます(笑)余談ですが、仙谷は当時から選挙には強い代議士、候補であり、小選挙区比例代表併用制移行後に行われた5度の総選挙では、すべて小選挙区を勝ち抜いています。他に5度の総選挙すべてにおいて民主党候補として当選した人物は、鳩山由紀夫、鉢呂吉雄(ただし議員辞職、国替えの経験あり)、安住淳、菅直人、渡辺周、松本龍の6名しかいません※。特に党の勢力が脆弱だった1996年の総選挙では玄葉光一郎、枝野幸男、前原誠司といった現在党の枢要にいる人物も比例復活の辛酸をなめているだけに、これは貴重な記録と言えるでしょう。話を本題に戻すと、先の徳島全県区の選挙結果では、公明党がきっちり1議席を確保したのが光ります。社会党と公明党との総得票数を合算すると社会党の方が上回っているにもかかわらず、議員を輩出したのは公明党のみという状況。公明党の政治手法はともかくとして、そのしたたかさには脱帽してしまいます。福島県もまた、全県一致してまとまればより実力を発揮できるにも関わらず、県のパワーを分散させるような政策をとってきたために、ポテンシャルに見合った存在感を示し得ていないと思うんです。一極集中というフレーズはここ数十年悪い意味で使われてきたきらいがありますが、今は、敢えて一極集中を図ることによって得られるべきものを確実に得ていくという戦略を描くべきだと思うのです。※他党ないしは無所属から民主党に移籍した人物も含めると、小沢一郎、渡部恒三、田中真紀子(ただし議員辞職の経験あり)、羽田孜、中川正春、岡田克也、平野博文の7名が加わります。日本社会党

2011.01.14

コメント(0)

-

肩の凝らないネタを書くのは難しい。

何だか昨年末から重たいテーマばっかり書いているような気がしたので、たまには肩の凝らないネタでも書こうかなと思ってみたりするのですが、実際に書いた日記の一覧を見ていると、そんな日の日記に限って「こいつ、この日は手ェ抜いたな」と丸わかりの文章だったりして、却って恥ずかしい思いをする場合もあったりします。そもそもが、重たいネタ向きの人間なのかもしれません(苦笑)まぁ、私の文章なんてゴミ同然のものですけど、これよりずっとずっと重たい文章を書き綴ってきた哲学者の多くがその重みに耐えきれずに自ら命を絶ってしまった気持ちの0.001%ぐらいは理解できる気がします。う~ん… 今日はこれ以上書けそうにないなぁ。勘弁して下さい(←誰にだ?)。一つアイデアがひらめけば怒涛のように文章が湧いてくるのですが、今日は無理です。未完になっている別館の日記の続きでも、書こうかと思ってます。こちらの方は、見たまんまを書けばいいだけですからね(笑)【中古本】 哲学者とは何か (ちくま文庫)

2011.01.13

コメント(0)

-

やっぱり「福島県商業まちづくりの推進に関する条例」なんていらない!

ここ2ヶ月ほど、仙台近辺を散歩のメインスポットにしている訳ですが、郊外に、やけにドデカいホームセンターが建っているのが目につきました。ホームセンタームサシというのが、これ。宇宙戦艦ヤマトみたいな名前ですね(笑)店名から推察するに埼玉県辺りの企業なのかなと思っていたのですが、調べてみると、福島県のお隣・新潟県三条市に本社があるんですってね。同じ新潟県に本社がある同業のコメリとはライバル関係にあるとのこと。農業、園芸関係商品に強みを持ち人口1万人前後の小さな町にも積極的に出店しているコメリに対し、ムサシの方は「一店舗巨大主義」ですか。対照的な出店戦略なのが面白いです。このヤマトの出店地域なんですが、こちらを見ると、地元の新潟県に多いのは当然ですが、山形県にも4店舗出店しているのに驚かされます。一方、新潟県から見て山形県より近く、市場規模も山形県より勝っているはずの福島県には、1店舗も出店していません。これもまた、「歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり」や「環境への負荷の少ない持続可能なまちづくり」の考え方を基盤として2005年に制定された「福島県商業まちづくりの推進に関する条例」の影響なんでしょうかね。他の大手ホームセンターの出店状況を見ると、北海道に本社があるホーマックもまた、福島県を避けるように出店しています。でもその割には、福島市に本社を有するダイユーエイトには超大甘で、条例制定後も相馬市や棚倉町に同社を中心とした商業施設・エイトタウンが出店しています。エイトタウンもまた、条例の趣旨に反すると思うんですけどね。条例の弊害については以前にも書きましたが、この状況が長引いて、他県に本拠を置く企業の出店意欲が削がれ、福島県に市場としての魅力がないと判断されることが、一番怖いと感じます。我々一般消費者である県民にとっても不幸なことであり、購買力が他県に流出する要因になりかねません。やはり、こんなバカみたいな条例は、一刻も早く破棄すべきです。そして、公正な競争のもと県内外を問わず多くの業者が出店し、我々の購買意欲を満たしてくれる福島県に生まれ変わって欲しいと、強く願う次第です。仕上げ:クリアー使用上のご注意:適合扉厚サイズ以外の扉に取り付ける場合は、別途ビスが必要となります。付属ビス:トラスM4×25mm(1本入)...WAKI 木製ツマミ TW-326〈パイン〉【ホームセンター・DIY館】【sybp】【w1】【smtb-k】【w1】【YDKG-k】【w1】

2011.01.12

コメント(0)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~仙台銀行 支店巡礼編(その11)~

行程記については別館(前半と後半に分かれます)をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=仙台駅】30分後 仙台市太白区向山 向山一丁目公園付近1時間後 仙台市太白区緑ヶ丘 仙台市営バス緑ヶ丘三丁目バス停付近1時間30分後 仙台市太白区長町南 仙台南年金事務所付近2時間後 仙台市若林区古城 仙台市営バス古城一丁目バス停付近2時間30分後 仙台市宮城野区宮城野 Kスタ宮城付近3時間後 仙台市宮城野区東仙台 東北本線案内踏切付近3時間03分後 東仙台駅着(終点)もっと知りたい!杜の都・広瀬川

2011.01.12

コメント(0)

-

「分立」した方が楽なのかも。

「福島県庁を郡山市へ 県庁移転を推進する会」というサイトに、最近ちょくちょく顔を出しています。掲示板が設けられておりますので、明治時代から議論が続いている福島県庁移転という古くて新しい行政課題について、賛成の方も反対の方も、積極的に意見を書き込んで下さると、県民の一人としては嬉しい限りです。で、この県庁移転なんですが、地方自治法第4条の規定によると、「第4条(地方公共団体の事務所の設定又は変更) 1 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。」 とあり、特別多数議決(参考)の対象とされています。現時点で52名の県議がいる(議長除く)福島県においては、35名の賛成があれば県庁移転は決議されるということになります。まぁ、この結果に対し、総務省が何と口出しするかはわかりませんけどね。一応、上記リンク先の掲示板で拝見した情報によると、郡山への県庁移転でメリットが得られると想定される(要は、福島市よりも郡山市の方が距離が近い)地域は、県域全体の7割程度となるようで、概ね裁判員裁判で福島地裁郡山支部が管轄している地域(参考。福島地裁の管轄地域よりべらぼうに広いのです…)に合致します。これらの地域を地盤とする県議の数を独自に計算してみたところ、37名となります。従って、彼らが県庁移転賛成で一致団結すれば県庁移転の決議は可能なのですが、県議各々の見解や思想如何では、決議されない可能性も孕んでいます。そこで、どんな抜け道があるのか考えてみたところ、同じ地方自治法の第6条に、こんな条文があるのを見つけました。「第6条(都道府県の配置分合及び境界変更) 1 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。 2 都道府県の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。 3 前2項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。 4 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」なお、第1項の条文中の「法律」は、憲法第95条に規定される「一の地方公共団体のみに適用される特別法」(地方自治特別法)であると解されるので、関係都道府県において住民投票を行い、各々過半数の賛成を得なければ効力を生じないとのことです。何だか読んでいて頭がこんがらがりそうなんですが、実は、この法律を活用し、郡山市への県庁移転を希望する地域を福島県から「分立」(都道府県の区域の一部を分けて、都道府県を新設すること)させた方が、手続的には楽なんじゃないかと思ったんですよね。要は、住民投票と県議会でそれぞれ過半数の賛成を得れば良い(第6条の規定は、特別多数議決の対象ではありません)のですから。三分の二よりははるかに低いハードルではないでしょうか。何をきっかけにしてそうなったのかはわかりませんが、福島市と郡山市には根深い対立構造があり、そもそも今まで同じ県で併存していたのが奇跡に等しい感すらあります。であるならば、一旦別の県に身を置いた上で、お互いの将来について真剣に考える機会を設けた方が良いのではないかと思うのです。もっとも、分立騒ぎなど起こしてしまっては、県庁移転以上に、総務省が何と言うか戦々恐々でもあるのですが…きめ細やかに弾ける泡の清涼感!奥の松純米大吟醸スパークリング290ml(福島県産地酒)

2011.01.11

コメント(7)

-

コース選定練り直し

本文については別館をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。次回以降の散歩コースを、修正いたしました。お名前詩オプション 【詩の候補出し 練り直し】

2011.01.10

コメント(0)

-

冬休みも終わりだというのに…

うちの子供達が通う小学校では、明後日から三学期が始まります。とは言うものの、当の子供達は、年末から今に至るまで夜更かし三昧(苦笑)今夜も、「はじめてのおつかい」を全部観てから11時過ぎに床に就いてました。毎朝の起床時刻は8時過ぎらしいので、きっと明日も朝寝坊になるんでしょう。子供達の場合、面白そうなテレビ番組があると、我慢できずについつい観てしまう傾向があるようですね。まさに、テレビの魔力と言えましょうか。それを制限しないで野放しにしている私たち親も、ちと反省かもしれません。とにもかくにも、学校が始まってしまう以上、生活習慣を変えねばなりません。さすがに明日からは、こちらも鬼にならざるを得ませんね。【中古本】 幸せな朝寝坊 (文春文庫)

2011.01.09

コメント(0)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~仙台銀行 支店巡礼編(その10)~

行程記については別館(前半と後半に分かれます)をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=愛子駅】30分後 仙台市青葉区栗生(くりう) 仙台市営バス栗生バス停付近1時間後 仙台市青葉区郷六 セレモール仙台付近1時間30分後 仙台市青葉区八幡 大崎八幡宮付近2時間後 仙台市青葉区国分町 国分町歓楽街北側入口付近2時間18分後 仙台駅着(終点)宮城県でしか買えないまりもっこりご当地ストラップ♪ご当地まりもっこり携帯ストラップ★国分町ホストもっこり★根付★宮城限定【あす楽対応】【楽ギフ_包装選択】【楽ギフ_メッセ入力】【asu_ny101227】【asu_ny101228】【asu_ny101229】【asu_ny110105】

2011.01.08

コメント(0)

-

駅名麻雀(関東地区)

最近ハマっているオンラインゲームに、駅名麻雀(関東地区)があります。ルールについてはリンク先をご覧くださればと思うのですが、一般の麻雀と役が異なるのがミソ。1メンツ3枚を揃えるのは一般の麻雀と同じなのですが、「3駅ともJR東日本」とか「3駅とも千葉県」といった役で1,000点もらえてしまうんですよね。また、字牌と数牌の設定もやや曖昧で、例えば東横線の「東白楽」は「東」と「白」、内房線の「南三原」は「南」と「三」の双方で利用可能です。そんな訳で、駅の知識があればある程、高得点が狙えるゲームです。関東在住の方以外には慣れるのが難しい点はあるかと思いますが、暇つぶしにはちょうどいいゲームかもしれません(笑) 【中古】Win95/98 CDソフト プロ麻雀 極 ~天元戦編~ ULTRA2000【画】

2011.01.07

コメント(0)

-

ロングおじさんを悼む

昨日の朝刊でしたか、元TBSアナウンサー・吉村光夫さんの訃報が載ってましたね。何の気なしに読み飛ばしてしまったのですが、よくよく考えてみたら、この方、「ロングおじさん」とか「ロンちゃん」とか呼ばれてた方じゃないですか! 最初から「ロングおじさん」と書いてくれたらすぐ気がついたのに… 新聞も不親切なことをするものです。東京や横浜に住んでいた子供の頃、関東ローカルで放映されていた子供向け番組「夕やけロンちゃん」、夕方によく観てたなぁ~ あの頃から白髪のおじさんというか初老の雰囲気があったので、TBSのアナウンサーという認識はありませんでした。鉄道に詳しい方だったから、てっきり鉄道友の会の関係者の方かと誤解してました(苦笑)でも、「夕やけロンちゃん」がどういう番組だったか思いだそうとしても、断片的にしか思い出せないのが悔しいところ。司会がロングおじさんで、アシスタントが白坂紀子だったかな? 彼女は「ウルトラマン80」にも出演していたし、「8時だョ! 全員集合」でもゲストで何度か出演してたりしてTBSを挙げて売り込んでいたアイドルという印象があったのですが、今は志垣太郎の奥さんなんですってね。ビックリです。あと、この番組は、数々のミニコーナーがあったように記憶しています。特に印象に残っているのは、ウルトラマンと怪獣との戦闘シーンだけを短くまとめた「ウルトラファイト」ですかね。あと、長嶋茂雄にそっくりなお坊さんの人形が質問に答えるコーナーもありましたね。そう言えば、デビューしたてのアイドルが歌を披露するコーナーもあったような… 河合奈保子のデビュー曲「大きな森の小さなお家」あたり、この番組で聴いた記憶があるんですよねぇ…そんな思い出を残してくれたロングおじさん、もとい吉村光夫さんのご冥福を、心よりお祈りいたします。 【中古】アニメ系CD TVサントラ / ウルトラサウンド殿堂シリーズ ウルトラマン80 オリジナル・サウンドトラック【画】

2011.01.06

コメント(0)

-

この結果を見たら、北関東とは…

どこでどうやって調べたのかわかりませんが、昨年行われた「地域ブランド調査2010」において、北関東各県はランキングの下位をほぼ独占しているんですよね(参考)。一昨年も同じ傾向が出ていて、茨城県に至っては全都道府県を通じて2年連続最下位の不名誉になっているとのこと。我が地元、福島県も、一昨年38位、昨年33位と威張れたものではありませんが、北関東各県に比べると魅力があるということにはなりますね。ところが、逆に東北地方の枠組で見ると、福島県は最下位になってしまいます。福島県民の中には東北軽視、北関東志向の強い人が時折見受けられますが、調査結果のみを基準に解釈すれば、わざわざ魅力のない地域に靡くマゾヒストにしか感じられません。佐藤福島県知事も同様思考の持ち主のようですが、こんな知事について行って果たして大丈夫なのかどうか…いや、冗談ですよ。冗談(笑) ただ、「地域らしさを磨く」という観点から考えれば、福島県が北関東へと近付くことは弱者同士の慣れ合いにどっぷり漬かることになりかねず、日本国内において更に埋没してしまう可能性が高いように感じるんですよね。むしろ東北の枠内に収まり、各県同士お互いを高め合った方がいいのでは? これもまたどういう内容の調査なのか不明ですが、福島県は東京・銀座にあるふるさと暮らし情報センターの来場者アンケートで「移住したい都道府県」ダントツナンバーワンに選ばれてますし(参考)。魅力を高めるために情報を交換し合うパートナーとしては、断然、東北>北関東だと思うのですが…【送料無料】事例で学ぶ!地域ブランドの成功法則33

2011.01.05

コメント(2)

-

宮崎市の歴史を斜め読み

休日だったので、ネットサーフィンしてました(苦笑)いろんなサイトを回っていたのですが、気になって集中的に観ていたのが、宮崎市の歴史関連のサイトでした。この宮崎市、現在でこそ人口40万人近くを誇る中核市ですが、明治維新までは薩摩、佐土原、飫肥(おび)の各藩の領地が入り組む辺境の地だったそうなんですね。それが注目を浴びるのが、明治時代初期の話。1871年に施行された廃藩置県当初こそ美々津県(美々津=現・日向市)と都城県の県境地帯でしたが、その翌々年に両県が合併すると、両県の中間に位置する宮崎市内に県庁が置かれることになったんです。1876年に宮崎県は鹿児島県と合併して消滅しますが、翌年に勃発した西南戦争での敗戦、そしてその戦後処理において現在の宮崎県内の復興が後回しにされたのを契機に分県運動が盛り上がり、結果1883年に宮崎県が再置されることになります。そして、県庁所在地に復帰した宮崎市は順調に発展。1924年には市制施行(なお、同時に都城市も市制施行しています)、1998年には中核市に指定され、現在に至っています。なお、再置当時の宮崎県内の主要都市には、城下町を起源とする延岡や都城がありましたが、延岡は工場の誘致を積極的に進めた結果旭化成の企業城下町として発展を遂げ、都城は薩摩藩領内にあった地の利から鹿児島県大隅地方北部にも影響を及ぼす拠点都市となっています。県庁が来なかった結果決して寂れた訳ではなく、それぞれのポジションで頑張った結果、今の姿になったと言っていいでしょう。ここまでの話、我が地元の福島県にとって、良き参考になりますね。繰り返しますが、宮崎市は県域のほぼ中心で、市制施行したのは1924年のことですよ(笑)宮崎市・清武町山城屋 宮崎県産品 千切大根 40g

2011.01.04

コメント(2)

-

「過去の物語」を紡ぐ

本文については別館をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。早朝散歩に関する、年頭の抱負(?)です。全ての物語の序章。誰も知らない過去の物語が、今ここに。クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- (アルティメットヒッツ) (新品)

2011.01.04

コメント(0)

-

遅寝早起きのお正月

うちの子供達は、年末年始の特番が続くこの時期テレビ三昧。昨日の夜に11時近くまで「SASUKE」を観ていたのに、今朝はなんと6時に目を覚まして布団にくるまりながら「ドラえもん」なぞ観てました。睡眠時間は7時間弱ですか… 子供にしては酷な条件で睡眠不足に陥りそうな感じですけど「テレビを観たい!」という執念が上回っているんでしょうね。その執念をどこか他の場面で活かせればいいのにと、親としては考え込んでしまうのでありますが(苦笑)こんな感じで、不規則な生活が続いてますが、あと1週間で冬休みは終わってしまうんですよね~ いい加減、正月ボケを治さなければ…超お買い得 福袋 新春福袋[z021]【送料無料】【GIRL】新春 福袋 Happy New Year's Bag 4950円※翌営業日発送※2011年1月5日(水)より順次発送※【smtb-k】【w3】

2011.01.03

コメント(0)

-

奥羽本線と福島駅

ふと思ったのですが、福島駅から新青森駅までの距離って、静岡までの距離と大して変わらないんですよね。しかも、乗り換えが必要になる点でも変わらない(苦笑) 何だか、同じ東北地方と言われても距離が離れすぎているし、一体感をあまり感じない面は、正直あります。新青森側から見ても、福島って縁遠い存在なのかなぁ? そう考えると、ちょっと淋しいですね。でも、奥羽本線を軸として考えてみれば、福島駅は始発駅であり、新青森駅は終点・青森駅の一つ手前の駅。一応以前から鉄路で繋がってはいたんです。が、奥羽本線全線を通り抜ける優等列車は、かつて夜間に特急「あけぼの」や急行「津軽」が走っていたものの、昼間に運行されるものはなかったし、山形新幹線や秋田新幹線の列車を走らせるのに伴い多くの区間で改軌工事が行われた結果、今となっては走らせることすら叶わなくなってしまいました。せめて奥羽本線がバリバリの在来線幹線として健在であれば、福島駅ももう少し存在感を示せたのにな…と思います。これは秋田までの列車ですが、奥羽本線を走っていた特急「つばさ」にとって、福島は新幹線とのアクセスを図る主要駅でしたし、福島発秋田行の区間便もありました。それが今では秋田新幹線「こまち」が全便通過だもんなぁ(涙)奥羽本線、磐越西線列車ダイヤ昭和49年【中古】

2011.01.02

コメント(0)

-

今年は「大正100年」

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。さて、唐突ですが、今年は「大正100年」にあたる年です。大正元年が1912年なので、「大正100周年」は来年の2012年になるのですが、今も元号が大正のままならば今年が「大正100年」になる訳です。この件についてはマスコミでもあまり話題に上っていませんが、今年から来年にかけては、ちょっとした「大正ブーム」が起こる予感は、あります。大正浪漫調の街並みづくりに力を入れている会津若松の七日町(なぬかまち)通りなど、脚光を浴びるいい機会かもしれません。私たちの身の回りにも、探してみれば大正時代の名残を見つけることができるかも(笑)今年の当ブログでは、そんな点もクローズアップできればと思っております。【25%OFF】[DVD] 安めぐみ 大正浪漫

2011.01.01

コメント(2)

全37件 (37件中 1-37件目)

1

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- ハンドメイドが好き

- 年末年始営業日のお知らせ

- (2025-11-10 12:53:16)

-

-

-

- GUNの世界

- 絶版モデルガン MGC M39 HW CPカート…

- (2025-11-15 08:02:07)

-