2012年02月の記事

全42件 (42件中 1-42件目)

1

-

次回の2月29日は?

今日は、4年に一度の2月29日。小4の上の子が、こんなことを話してました。「次の2月29日には、俺は中学2年になってるんだよね」確かにその通りですね。そう考えると、4年という月日が非常に長いものに感じます。その頃には、上の子の進路もある程度固まっているのでしょうか? 大学への進学も見据えているのか、それとも実業系の高校で研鑽を積み社会に出る準備を進めているのか、それはわかりませんが、とにもかくにも、将来について考えなければならない年代に差し掛かるのには間違いありません。私たち親も、いろいろ考えなければ、ですね。子供に対してきちんとサポートできるかどうか、いろいろと頭を悩ませることがあるかもしれません。う~ん…さっき「非常に長い」と書いたけれど、やっぱり短いかもしれないですね。これからの4年間。果たして次の2月29日にどんな日記を書いているのか、楽しみでもあり怖くもあり、あれこれ考えてしまいます。追加決定4年に1度訪れるうるう年。 その2/29日に、 「何かドア的なものが開かれる!?」24時間限定 4年に一度の«まぼろしクーポン»

2012.02.29

コメント(0)

-

春休みに何しよう?

去年は東日本大震災と福島第一原発事故とのダブルパンチで春休みに行楽どころではありませんでしたが、今年は家族してどこかへ外出したいなと考えております。第一候補は、栃木県。ここ10年ほど通過するばかりで一度も土地を踏んでいませんし、子供達にとっても未踏の地なので、是非とも訪れてみたいと思っております。行ってみたいのは、やっぱり日光かな? いろは坂とか中禅寺湖までは考えていませんけど、東照宮には足を運びたいですね。恥ずかしながら、私もまだ、東照宮には行ったことがなかったりします。東武ワールドスクエアには行ったことがあるのですが(苦笑)どんな行程にするのかもうちょっと考えてからこのブログで紹介したいと思っておりますので、期待しないでお待ち下さい…【送料無料】 日光東照宮の謎 講談社現代新書 / 高藤晴俊 【新書】

2012.02.28

コメント(0)

-

玉川カルテットなんて久々に見た。

昨日の話になりますが「笑点」に玉川カルテットが出演してましたね。かなり久しぶりに見たのですが、正直な話、あまり面白くありませんでした。妻にも子供にも不評。昔はもうちょっと面白かったような気がしたんだけどなぁ… と思い、ネットで調べてみると、メンバーが結構入れ替わってたんですね。オリジナルメンバーには病気で亡くなったり引退した方がいるそうだから、昔と今とでは別物と考えた方が良さそうです。ある意味モーニング娘。に似てるかも(おいおい)演芸を見ながら、妻が一言。「昔は牧伸二とか、楽器を演奏しながらステージに立っていたお笑いの人が結構いたよね。うちの爺ちゃんなんか結構好んで見てたよ」言われてみればそうかもしれません。昔はステージでのお笑いがメインだったから、その分芸の幅が広かったんでしょうね。逆に今はトークの技術がなければステージでいくら目立ってもテレビには出られない状況ですから、演奏しながらのお笑いなんてほぼ絶滅してしまった感があります。いや、2000年代に入ってからも、テツandトモとかはなわとか波田陽区とか、いるにはいたんです。でもトークが苦手な人はどんどん淘汰されてしまう訳でして… 楽器に限らず「音楽」を用いて笑わせる芸人となると、オリエンタルラジオ、小島よしお、芋洗坂係長、ムーディ勝山… 最近でも結構いますね(笑) しかし、ここに出てきたお笑い芸人って、みんな「エンタの神様」に出演してなかったかい? まさに「芸人使い捨て番組」だったなぁ。あれは。 【中古】CDアルバム テツandトモ/なんでだろうーこち亀バージョン~【10P21Feb12】【画】

2012.02.27

コメント(0)

-

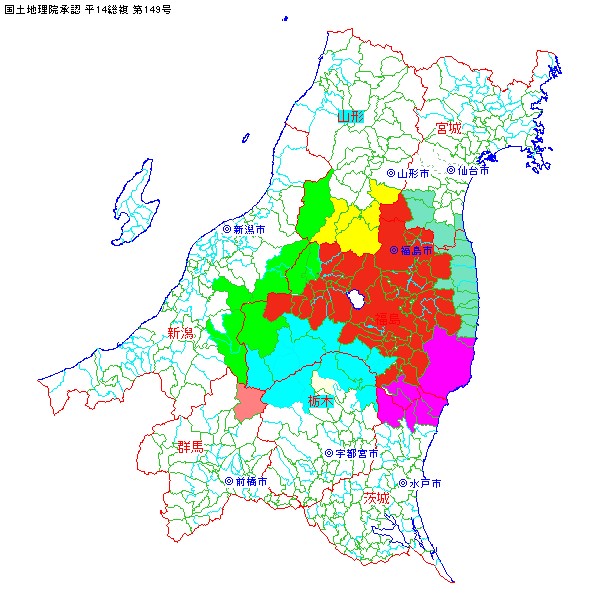

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その12 とりあえずのまとめ)

前回の考察が長くなってしまったので、浜通りにおける「郡山圏」「水戸圏」「仙台圏」の範囲を、ここで整理します。「郡山圏」…約53,000人いわき市の一部(平のうち旧赤井村および旧夏井村、好間町の大部分(川中子を除く全域)、三和町、小川町、川前町、四倉町および大久町の全域、久之浜町の大部分(末続を除く全域))楢葉町南部(旧木戸村)「水戸圏」…約288,000人いわき市のうち、「郡山圏」に属する地域以外の全域「仙台圏」…約170,000人楢葉町北部(旧竜田村)浪江町の大部分(旧津島村を除く全域)富岡町、大熊町、双葉町、南相馬市、相馬市、新地町および飯舘村の全域「福島圏」との対比では「水戸圏」が約333,000人、「仙台圏」が約163,000人だったから、郡山駅に基点を移すことによって「水戸圏」は約45,000人の縮小となる一方で、「仙台圏」は約7,000人の拡大を許すことになります。これで一応、福島県内およびその周辺地域における「郡山圏」の考察は終了です。とりあえず、「郡山圏」と周辺各県との関係をまとめてみると、以下の通りになると思われます。【対宮城県】 ◎「仙台圏」への流失地域(人口約224,000人) 桑折町、国見町、富岡町、大熊町、双葉町、南相馬市、相馬市、新地町および 飯舘村の全域 福島市の一部(御山、矢野目、東湯野の各小学校の学区および沖高、飯坂町平野の 一部を除く全域) 伊達市の一部(旧伊達町のうち阿武隈川以西と、旧梁川町のうち広瀬川以北) 浪江町の大部分(旧津島村を除く) 楢葉町の北半分(旧竜田村)【対山形県】 ◎「郡山圏」の獲得地域(人口約100人) 米沢市の一部(板谷)【対新潟県】 ◎「新潟圏」への流失地域(人口約11,000人) 西会津町の大部分(尾登駅周辺を除く全域) 只見町の大部分(会津塩沢駅周辺を除く全域)【対栃木県】 ◎「郡山圏」の獲得地域(人口約18,000人) 那須町の大部分(高久、田代、那須および室野井の各小学校の学区を除く全域) ◎「宇都宮圏」への流失地域(人口約16,000人) 南会津町の大部分(田島第二小学校の学区を除く全域)【対茨城県】 ◎「水戸圏」への流失地域(人口約290,000人) 矢祭町の一部(内川および下関河内の各小学校の学区を除く全域) いわき市のうち、以下の地域を除く全域 〔平のうち旧赤井村および旧夏井村、好間町の大部分(川中子を除く全域)、 三和町、小川町、川前町、四倉町および大久町の全域、久之浜町の大部分 (末続を除く全域)〕 広野町の全域山形県と栃木県で18,000人ほどが「郡山圏」に入るものの、福島県民の27%ほどにあたる約541,000人の人口が、郡山駅よりも周辺各県の県庁所在地駅の方が利便性が高い地域に住んでいるという計算結果になりました。「福島圏」の外に住む福島県民が約631,000人だったのでそれよりは90,000人減少するものの、未だ高い「圏外率」ということになります。ただし、これは「現状の人口、そして現状の公共交通機関網で試算した結果」です。もし郡山市に福島県庁が移転したとするならば、福島市周辺から郡山市へかなりの規模の人口移動が見られるでしょうし、郡山市と周辺他都市とを結ぶ公共交通機関網、特にいわき市とを結ぶ高速バスの増便が期待できるかもしれません。従って、この結果はあくまでミニマムであるということに、ご留意願えると助かります。最後に、、「郡山圏」の範囲を示す簡単なマップを紹介しましょう。ただし、平成の大合併以前の市町村の境界より細かい範囲はペイントできなかったので、範囲は正確さを欠きます。「郡山圏」=赤「仙台圏」=青緑「山形圏」=黄「新潟圏」=黄緑「前橋圏」=オレンジ「宇都宮圏」=水色「水戸圏」=ピンクにて表示。周辺各県については福島県ないし「郡山圏」に隣接する旧市町村のみペイント

2012.02.26

コメント(4)

-

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その11 常磐線他相双地域編)

さて、前回「複雑怪奇」と表現したいわき駅以北の常磐線沿線について、説明していきたいと思います。なお、列車の運行本数のデータは、東日本大震災以前のものを使用しております。ご了承ください。結論から申し上げると、この地域を複雑怪奇たらしめているのは、ズバリ「片道運賃」にあります。というのも、水戸駅方面へは常磐線普通列車利用、郡山駅方面へは高速バス(運賃は往復割引)を前提として沿線の各駅のデータを調べてみると、運行本数では水戸駅がやや優勢、所要時間は両者ほぼ互角となり、結局片道運賃が帰趨を握る形になるからです。なお、いわき駅への片道運賃を比較すると、水戸駅間は1,620円、郡山駅は1,400円と、若干ではありますが、郡山駅優勢となります。ところが、相手がいわき駅以北の常磐線ということになると、水戸駅方面はJR東日本のみの運賃体系でOKなのに対し、郡山駅方面はいわき駅までの高速バス運賃にいわき駅以北の常磐線の運賃を加算する形になってしまいます。いわき駅の一駅北にある草野駅を例に挙げると、水戸駅から99.5キロ離れているので同駅からの運賃はいわき駅と同じ1,620円なのですが、郡山駅からだといわき駅までの運賃1,400円にいわき駅~草野駅間の運賃180円をプラスして1,580円ということになってしまうのです。郡山駅がいわき駅でつけていた運賃差額220円が、一気に40円まで縮まることになります。従って、草野駅のデータは、【対郡山駅】運行本数 上下29本平均所要時間 1時間51分片道運賃 1,580円【対水戸駅】運行本数 上下33本平均所要時間 1時間53分片道運賃 1,620円となり、指標は、【対郡山駅】運行本数 - 6.5ポイント平均所要時間 + 0.9ポイント片道運賃 + 1.3ポイント計 - 4.3ポイント【対水戸駅】運行本数 + 6.5ポイント平均所要時間 - 0.9ポイント片道運賃 - 1.3ポイント計 + 4.3ポイントと、水戸駅優勢ということになります。ところが、更に一駅北側の四ツ倉駅になると、水戸駅から103.9キロと区切りの100キロを超えてしまうため、片道運賃が1,890円と一気にアップしてしまいます。ところが郡山駅からの片道運賃は、いわき駅までの運賃1,400円にいわき駅~四ツ倉駅間の運賃190円をプラスして1,590円となるため、運賃差額が300円と再び広がる結果となります。なお、運行本数や平均所要時間はいわき駅までは同一ルートなので、水戸駅と郡山駅との比較において大きな差異は生じようがありません。あくまで片道運賃だけに変動が起こり得るのです。従って、四ツ倉駅におけるデータは、【対郡山駅】運行本数 上下28本平均所要時間 1時間56分片道運賃 1,590円【対水戸駅】運行本数 上下32本平均所要時間 1時間58分片道運賃 1,890円となり、指標は、【対郡山駅】運行本数 - 6.7ポイント平均所要時間 + 0.9ポイント片道運賃 + 8.6ポイント計 + 2.8ポイント【対水戸駅】運行本数 + 6.7ポイント平均所要時間 - 0.9ポイント片道運賃 - 8.6ポイント計 - 2.8ポイントと、今度は郡山駅優勢の結果となります。こんな具合に久ノ浜、末続… と各駅について調べてみました。紙幅の都合で指標の合計値だけ記しますが、下記のような結果となりました。久ノ浜駅 【対郡山駅】+1.5ポイント 【対水戸駅】-1.5ポイント末続駅 【対郡山駅】-1.0ポイント 【対水戸駅】+1.0ポイント広野駅 【対郡山駅】-3.4ポイント 【対水戸駅】+3.4ポイント木戸駅 【対郡山駅】+2.3ポイント 【対水戸駅】-2.3ポイント水戸駅からの片道運賃は、四ツ倉駅の手前で100キロを超えてから120キロに至るまでアップしませんので、水戸駅から117.1キロに位置する広野駅までは1,890円のままです。これに対し、郡山駅からの片道運賃はあくまでいわき駅が基点となる近距離運賃なので、久ノ浜駅で230円、末続駅で320円、広野駅で400円、木戸駅で480円… とほぼ各駅ごとにジワジワと上昇していくことになり、せっかく四ツ倉、久ノ浜の両駅でアドバンテージを作りながら末続駅でそれを返上するという形になります。そして、水戸駅からの距離が120キロを超え片道運賃が2,210円にアップした木戸駅で再び息を吹き返すという次第。従って、いわき駅以北における常磐線沿線の「郡山圏」と「水戸圏」は、まだら模様の様相を呈することになります。まず、草野駅周辺(旧平市東部)は、「水戸圏」となります。この時点で、前回の考察で「郡山圏」に分類した夏井川河口の旧夏井村は、周囲を「水戸圏」に取り囲まれた飛び地ということになります。四ツ倉駅および久ノ浜駅周辺(四倉町、久之浜町、大久町)は、「郡山圏」となります。公共交通機関上では飛び地的存在ですが、「郡山圏」に分類した磐越東線の小川郷駅周辺(小川町)と隣接し主要地方道小野四倉線で繋がってもいるので、地図上では飛び地にはなりません。ただし、久之浜町でもその北端、末続駅周辺は、「水戸圏」で、その北に隣接する広野町もまた「水戸圏」ということになります。広野町の北に位置する楢葉町南部(旧木戸村)が「郡山圏」になるため、この地域は旧夏井村とは逆に、周囲を「郡山圏」で囲まれた「水戸圏」の飛び地ということになります。ところで、「福島圏」の考察において、楢葉町の北部に位置する竜田駅は「水戸圏」ではなく「仙台圏」に包括されるということを記しました。一駅南の木戸駅において「郡山圏」>「水戸圏」という結果が出たのでひょっとしたら竜田駅も「郡山圏」に加えることが可能かもしれないと思いデータを取ってみたところ、【対郡山駅】運行本数 上下27本平均所要時間 2時間20分片道運賃 1,970円【対仙台駅】運行本数 上下29本平均所要時間 2時間22分片道運賃 1,890円と、すべてにおいて互角のデータとなり、指標は、【対郡山駅】運行本数 - 3.6ポイント平均所要時間 + 0.7ポイント片道運賃 - 2.1ポイント計 - 5.0ポイント【対水戸駅】運行本数 + 3.6ポイント平均所要時間 - 0.7ポイント片道運賃 + 2.1ポイント計 + 5.0ポイントと、若干仙台駅優勢の結果となります。楢葉町から双葉郡北部にかけては、距離的には郡山駅に徐々に近づいているはずなのに、郡山駅とこの地域とを結ぶ公共交通機関が存在しないため、「仙台圏」の攻勢を一方的に受ける結果となります。また、紙幅の都合で詳細は省きますが、阿武隈高地の村々についても調べてみたところ、田村市へのルートがある葛尾村と二本松市へのルートがある浪江町津島については「郡山圏」に留まるものの、福島市南部の松川駅へのルートがあるものの中継地となる川俣町でのアクセスがあまり良くない飯舘村や福島駅よりも郡山駅の距離の方が遠くなる相馬市山上、玉野の両地区については「仙台圏」に入ってしまう模様です。

2012.02.26

コメント(0)

-

キャラクターネーミングの話

地方CMって結構面白いものがありまして、福島県在住の私が個人的に気になっているのが、福島県エルピーガス協会のムード歌謡調のCM(紹介したサイトの下の方に動画へのリンクがあります)。福島県の事業所もなかなか粋なことをするなと思っています。その福島県エルピーガス協会で、今、マスコットキャラクターネーミング大募集なんて企画をやっています。男女のキャラそれぞれに名前をつけるというもので、最優秀賞には賞金10万円! 「うちでも出そうかな!」と妻が張り切っておりました。ところが、我が家ではネーミングに関して苦い思い出があったりします。ずっと前の日記にも書きましたが、今から10年以上前、上の子がまだ妻のお腹の中にいた頃に、ソフトクリームメーカーの日世のキャラクターネーミング募集に応募したことがあったのです。あの、ソフトクリーム屋の店頭にでっかいソフトクリームを抱えて舌なめずりしている男の子と女の子の名前です。確かアメリカ生まれという設定だったはずだしいかにもそれっぽい外見だったので、アメリカ人っぽい名前を書いて応募したところ、何とその結果はニックンとセイチャンだったりするし(苦笑) なんだそりゃと夫婦でズッコケました。あの時は。この手のネーミングは、他の事業所でも結構見られますね。かっぱ寿司のキャラクターもカーくんとパー子ちゃんだし、地元・福島県関係だと「ふくしまの米」のPRキャラクターがふっくんとしまちゃんです(笑)だから、今回のキャラクターの名前も、「結局、『ガーくんとスー子ちゃん』とか『エルくんとピー子ちゃん』みたいになるんでしょ」などと、妻と上の子とで話したりしています。でも、なんだかんだ言いつつ、結局応募するんでしょうね(笑)ニックンとセイチャン【日世】カンバッチ15%OFF!ニックンとセイチャン【日世】人気の缶バッジを大量投入!服やバック・カバンなどをリメイクしちゃいましょう♪なつかしいキャラクターや海外のメーカー!お気に入りを見つけてください♪【缶】【バッチ】【バッジ】【2.980円以上送料無料】

2012.02.26

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その10 磐越東線他いわき市内の路線バス・高速バス編)

「郡山圏」と「水戸圏」とのせめぎ合い。水郡線沿線についての考察を終えた後は、浜通りのいわき市へと移ります。その前段階として、まずいわき駅のデータと指標について確認しておきたいと思います。この駅はいわき市における交通上のハブであり、ここが「郡山圏」か「水戸圏」かで、勢力図が大きく変わってしまうからです。そこで、まずデータについて調べてみると、いわき駅と郡山駅とを結ぶ公共交通機関のルートは、磐越東線ではわずか一日上下12本と心もとなさすぎる状況であり、むしろ一日上下46本運行されている高速バスの方が利便性がはるかに高いということがわかります。運行本数のみならず、平均所要時間や片道運賃も、磐越東線が1時間38分、1,620円なのに対し、高速バスは1時間30分、1,500円(往復割引を利用した場合1,400円)ですから、磐越東線は高速バスの足許にも及ばない惨憺たる状況に置かれていると言っていいでしょう。一方、いわき駅と水戸駅とを結ぶルートは、常磐線一本に限られます。普通列車が一日上下52本、特急「スーパーひたち」が同じく32本。あわせて一日上下84本と郡山駅前とを結ぶ高速バスの倍近い運行本数が走っており、しかも普通列車と特急を平均した所要時間は1時間21分と、高速バスを上回ります。ただし、特急料金が1,150円(自由席の場合)かかってしまうため、平均運賃については2,058円と、郡山駅に行くよりかなり割高になってしまいます。以上のデータを整理すると、【対郡山駅】運行本数 上下46本平均所要時間 1時間30分片道運賃 1,400円(往復割引利用の場合)【対水戸駅】運行本数 上下84本平均所要時間 1時間21分片道運賃 2,058円※片道運賃の内訳 いわき駅~水戸駅間特急列車利用(上下32本) 2,770円 いわき駅~水戸駅間普通列車利用(上下52本) 1,620円となり、指標は、【対郡山駅】運行本数 -29.2ポイント平均所要時間 - 5.3ポイント片道運賃 +19.0ポイント計 -15.5ポイント【対水戸駅】運行本数 +29.2ポイント平均所要時間 + 5.3ポイント片道運賃 -19.0ポイント計 +15.5ポイントと、水戸駅の圧勝という結果となります。従って、「郡山圏」と「水戸圏」との対比において、いわき駅は「水戸圏」に属することになりますが、運賃面では「郡山圏」が優位性を保っているため、磐越東線や高速バスなど、いわき駅と郡山駅とをダイレクトに結ぶ路線の沿線に関しては、「郡山圏」ということになります。磐越東線ではいわき駅の一駅北の赤井駅から先、高速バスではいわき駅のある平の郊外・好間町にあるバス停の周辺は、すべて「郡山圏」に入ります。地域名を具体的に紹介すると、川前町、小川町の全域、好間町の大部分(川中子を除く)および平赤井は、「郡山圏」に属すると考えられます。また、高速バスが停車するいわき中央IC付近で路線バスと高速バスとを効率的に乗り換えることにより、国道49号線沿道の三和町全域もまた、水戸駅より郡山駅の方が利便性が高いとの結果が出るようです。つまり、いわき市北西部に関しては、ほぼ全域が「郡山圏」になると言っていいと思います。ところで、赤井駅に関して言えば、磐越東線でダイレクトに郡山駅へ向かうよりも、一日上下25本運行されている路線バスでいわき駅へと出て高速バスで郡山駅を目指した方が、運賃は若干割高になるものの運行本数の多さがモノを言って利便性が高くなる(=「郡山圏」がますます強固なものになる)という結果が出るようです。いわき駅からだと郡山駅の方が水戸駅よりも運賃が安いので、いわき駅から各方面へと延びる路線バスをつぶさに調べていけば、「郡山圏」に入る地域は結構見つかるかもしれません。そこで、いわき市内で手広く路線バス網を展開している新常磐交通のサイトにあたり調査を試みたのですが、結論から言うと、該当する地域は殆どありませんでした。極端な話、赤井駅周辺と夏井川を挟んで対峙している国道399号線沿道の平窪地区でさえも「水戸圏」になってしまう次第。というのも、平窪地区には一日上下61本の路線バスが走っており水戸駅方面へは特急も含めて一日上下51本のアクセス手段があるのに対し、郡山駅方面へはそもそも高速バスの運行本数が一日上下46本にとどまる上にアクセス手段は一日上下32本まで更に減少するため、運行本数の差で「水戸圏」になってしまうのです。逆に路線バスの運行本数が少ない地域は運賃の安さがクローズアップされるため郡山駅優勢の結果となりますが、確実に「郡山圏」になる地域は、夏井川の河口に位置する旧夏井村(平のうち荒田目、上大越、、下大越村、菅波、藤間、山崎)のみにとどまるようです。河口だから一応海に面しています。「福島圏」では獲得することのできなかった海岸をゲットしたことになりますが、飛び地になってしまうのが、やや弱いところではあります。が、それ以上に複雑怪奇な様相を呈しているのが、いわき駅以北の常磐線沿線の状況だったりします。これについては、次回の考察で、詳しく述べたいと思います。

2012.02.25

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その9 水郡線編)

中二日をおいて次に紹介する「郡山圏」についての考察は、水郡線沿線。この路線はその名の通り水戸駅と郡山駅(厳密に言えば路線の終点は安積永盛駅ですが、列車はすべて郡山駅まで直通します)とを結んでおり、前回の東北本線(宇都宮線)と同様に、境界の確定がしやすい路線と言えるでしょう。まず、距離上の中間点を調べてみると、福島県最南端にある矢祭町の中心地・東館駅が郡山駅から71.4キロ、水戸駅から71.0キロの位置にあり、ほぼ中間点であることがわかります。同駅からの郡山、水戸両駅の運賃も、1,280円と同額です。そこで、東館駅のデータを調べてみると、以下の通りになります。【対郡山駅】運行本数 上下16本平均所要時間 1時間34分片道運賃 1,280円【対水戸駅】運行本数 上下15本平均所要時間 1時間49分片道運賃 1,280円意外なのは、ほぼ等しい距離とは対照的に、水戸駅方面への平均所要時間が10分以上長くかかっていることです。この背景には、東館駅の三駅水戸寄りにある常陸大子駅が運転上の拠点となっており、同駅で長時間停車したりあるいは列車を乗り継ぐ必要が生じるケースが多いためです。なお、東館駅の一駅(4.1キロ)水戸寄りにある福島県最南端の駅・矢祭山駅における平均所要時間も、郡山駅1時間39分に対して水戸駅1時間44分と郡山駅が上回ります。従って、東館駅の指標も、【対郡山駅】運行本数 + 3.2ポイント平均所要時間 + 7.4ポイント片道運賃 ± 0.0ポイント計 +10.6ポイント【対水戸駅】運行本数 - 3.2ポイント平均所要時間 - 7.4ポイント片道運賃 ± 0.0ポイント計 -10.6ポイントと、郡山駅優勢の結果となります。となると、矢祭山駅もひょっとすると郡山駅優勢かもしれないと期待を抱いてしまいますが、データを確認すると、【対郡山駅】運行本数 上下16本平均所要時間 1時間39分片道運賃 1,450円【対水戸駅】運行本数 上下15本平均所要時間 1時間44分片道運賃 1,280円と、郡山駅への片道運賃が割高になるため、指標は、【対郡山駅】運行本数 + 3.2ポイント平均所要時間 + 2.5ポイント片道運賃 - 6.2ポイント計 - 0.5ポイント【対水戸駅】運行本数 - 3.2ポイント平均所要時間 - 2.5ポイント片道運賃 + 6.2ポイント計 + 0.5ポイントと、わずかに水戸駅優勢の結果となります。従って、水郡線沿線における「郡山圏」の南限は、東館駅ということになるでしょう。「福島県」との対比で「水戸圏」とされた棚倉町南部の旧近津村、塙町の全域および鮫川村の渡瀬、青生野の両地区は「郡山圏」に入り、矢祭山も大部分が「郡山圏」となりますが、皮肉なことに、矢祭町の名前の由来となったツツジの名所・矢祭山周辺の一帯(概ね内川小学校の学区)が「水戸圏」ということになります。また、水郡線とは別の話になりますが、矢祭町の南部(概ね国道349号線沿道)では、常陸太田市中心部にある藤井病院とを結ぶ無料送迎福祉バスが、水・日曜日を除く各日に上下2本運行されています(参考)。この地域には以前福島交通、茨城交通両社の路線バスが運行されていたのですが2000年代に相次いで廃止されたため、藤井病院が患者のみならず一般住民の送迎を兼ねたバスを運行するに至ったとのことです。その奉仕精神には頭の下がる思いです。藤井病院の尽力や功績を考えると、バス路線沿いの下関河内(しもせきごうど)小学校の学区も「水戸圏」に加えた方が良さそうに思えます。最終的に、「福島圏」と「水戸圏」との対比で「水戸圏」とされた地域のうち「郡山圏」が奪還できる地域は、矢祭町南部の内川、下関河内両小学校の学区を除く東白川郡全域ということになるかと思います。人口については、矢祭町内の各大字の詳しい人口統計がわからなかったため推察になりますが、約19,000人といったところでしょうか。わずかに「水戸圏」の浸食を受けてはいますが、押されっ放しだった境界を県境近くまで押し戻す形にはなるようです。

2012.02.25

コメント(0)

-

またも難問…

上の子の「性教育問題」で頭を抱えていたら、今度は下の子からこんな質問が飛んできました。「ねえねえ、私の名前って、どんな意味があるの?」なんでも、授業で発表するのだとか。言葉を紡げず口をパクパクさせる私…いや、名前にはきちんとした意味はあるのです。でも、それを小学2年の下の子に噛み砕いて説明するのにどうしても時間を要してしまう訳でして… 結局、「後で説明するね」と逃げの一手を打つ私なのでありました。名前の読み方はいいんです。語感の良さから選んだと胸を張って言えますから。問題は、どうしてその読み方にその漢字をあてたのか、ということ。しつこいですが、意味はあるのです(苦笑)ただ、下の子が納得するような理由を、即答できないだけなのです。それではいけないと反省することしきりなのですが… ↓ 言い訳がましいチョイスですが(苦笑)【送料無料】 世界で通用する子供の名前は「音」で決まる 講談社+Α文庫 / 宮沢みち著 【文庫】

2012.02.24

コメント(0)

-

どうやって教えようか?

昨日の日記で上の子がインフルエンザで出席停止になっている話を書きましたが、その間に、クラスではとんでもない話になっていました。なんと、性教育の授業をやっていた!上の子は当然受講していない訳ですが、担任の先生から「授業で使った副読本をお家の方と一緒に読んでください」という連絡がありました。つまり、性教育を家庭でやってくれって話です(汗)どうやって教えたらいいのだろう? 今から頭を悩ませております。というのも、副読本の内容って大体こんな感じなんですが、上の子の学年(4年生)でも結構踏み込んで教えてる訳です。ちょっとやりすぎじゃないか?と思うのですが、知らなかったら知らなかったで後々大きな恥をかきかねません。腹をくくって、きちんと教えなきゃなりませんね(大汗)果たして、どのようにアプローチしたらいいのやら…【中古】 男性解体新書-柔らかな共生と性教育の革新のために

2012.02.23

コメント(2)

-

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その8 東北本線上り編)

前回に引き続き、今回も「郡山圏」と「宇都宮圏」との対比です。舞台は会津地方から中通りに戻り、東北本線(宇都宮線)の上り方面です。路線が東北本線一本なので「郡山圏」と「宇都宮圏」との中間点は、明確に出ます。県境を越えて栃木県那須町の南端、黒磯駅の一駅北にある高久駅の北方800メートルの地点が距離上の中間点であり、高久駅からの片道運賃は郡山、宇都宮両駅とも950円となります。また、高久駅は「福島圏」と「宇都宮圏」との対比で「福島圏」の南限であった久田野駅から25.6キロ南に位置しており、その点でも中間点に相応しいロケーションと言えます。そこで、高久駅のデータを調べてみると、【対郡山駅】運行本数 上下35本平均所要時間 59分片道運賃 950円【対宇都宮駅】運行本数 上下36本平均所要時間 1時間04分片道運賃 950円と、運行本数や平均所要時間もまたほぼ拮抗していることがわかります。距離的には若干優勢になるはずの宇都宮駅方面の平均所要時間が郡山駅方面よりも長くかかってますが、この背景には、すべての普通列車が黒磯駅で乗り換えることになるため、その過程で数分から十数分のロスが発生するダイヤ上の事情があります。で、指標はというと、【対郡山駅】運行本数 - 1.4ポイント平均所要時間 + 4.1ポイント片道運賃 ± 0.0ポイント計 + 2.7ポイント【対宇都宮駅】運行本数 + 1.4ポイント平均所要時間 - 4.1ポイント片道運賃 ± 0.0ポイント計 - 2.7ポイントと、平均所要時間の分だけ郡山駅優勢の結果となります。なお、黒磯駅はというと、運行本数、平均所要時間、片道運賃のいずれも宇都宮駅優勢となるため、コテコテの「宇都宮圏」。従って、「東北本線」と「宇都宮線」との呼称上の境界でもある黒磯駅は、「郡山圏」と「宇都宮圏」との境界でもあるということになります。この結果から、人口約26,000人の那須町全体が「郡山圏」に入ると思いきや、さにあらず。那須町…というか、栃木県北部を代表する観光地でもある那須高原は、黒磯駅から那須高原の観光拠点である那須湯本温泉まで東野交通の路線バスが一日上下32本発着していることもあり、「宇都宮圏」に含まれてしまいます。那須湯本温泉へは高久駅から一駅北、那須町の中心地でもある黒田原駅からも那須町民バスが発着していますが一日わずか上下6本にとどまっており、情勢を覆すまでには至りません。余談ですが、那須町の南東部、国道294号線沿道の伊王野地区も、黒磯、黒田原両駅から路線バスが発着している地域。那須湯本温泉とは逆に黒磯駅から那須町民バス、黒田原駅から東野交通のバスが発着している点に微妙なややこしさを感じますが、前者が一日上下6本なのに対し後者は上下8本のため、伊王野についてはギリギリ「郡山圏」に含まれると言っていいでしょう。従って、那須町内で「郡山圏」に含まれるのは、路線バスの沿道、具体的に言うと、高久、田代、那須、室野井の各小学校の学区を除く地域ということになります。人口は、約18,000人。なお、「福島圏」との比較で「宇都宮圏」に含まれた白河市の大半および西郷村の全域(人口約72,000人)は、すべて「郡山圏」となります。従って、福島駅から郡山駅に基点を変えることによって「郡山圏」に含まれることになる地域の人口は、福島県内外をあわせて約90,000人。また、那須町で獲得した約18,000人の人口は会津地方南部で「宇都宮圏」に奪われた人口(約16,000人)を上回るので、栃木県との関係は「入超」に転じることになります。

2012.02.22

コメント(0)

-

インフルエンザに思う。

上の子が先週末から高熱を出し、月曜日に医者に診てもらったところインフルエンザB型との診断が下されました。今週一杯、出席停止です。しかし、熱の方はというと昨日辺りから平熱に戻っており、授業に遅れては大変だからと自主勉強もたまに再開したりしてますが、あとはテレビを観たりマンガを読んだりと、気楽に過ごしている有様です。昔だったら熱が引けば即登校というパターンが結構多かったと思うのですが、今は解熱後にウイルスが拡散される可能性に配慮して出席停止処分を長めにとっているんですよね。集団感染を防ぐためにはそのこと自体は悪くないと思うのですが、問題は罹患した子供の解熱後の過ごし方。上の子のように学校の勉強よりもオセロ・中島知子の滞納騒動の方に関心がいっちゃったりすると(おいおい)、家庭の姿勢も今まで以上に問われてしまうのかな… と感じます。とは言うものの、我が家では特にうるさく「勉強しろ」とは急かしてないんですけどね(笑)あくまで「出席停止期間中に(学校では得られない)知識を得られればOK」というスタンスだったりします。その知識が芸能情報というのがちと問題ではありますが…【5月13日5000枚入荷】インフルエンザ対策マスク不織布マスク1枚価格【衝撃特価】

2012.02.22

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その7 会津鉄道および会津地方南部のバス路線編)

前回行った只見線に関する考察で、「郡山圏」の限界が会津塩沢駅だということを述べました。従って、そこより5駅郡山駅寄りの会津川口駅は、悠々「郡山圏」ということになります。ところが、この会津川口駅および会津鉄道の会津田島駅からそれぞれ一日上下6本ずつ路線バスが発着している(ただし、会津田島駅方面は冬季運休)昭和村について調べてみると、「昭和村⇒会津川口駅⇒郡山駅」よりも「昭和村⇒会津田島駅⇒宇都宮駅」の方が、片道運賃が700円ほど高額になるものの所要時間が40分ほど短くなるため、利便性が高いという結果になります。では、「昭和村⇒会津田島駅⇒郡山駅」のルートはどうだろう? とダメ元で再度調べてみると、今度は会津若松駅~郡山駅間で高速バスを利用した場合に限り、所要時間、片道運賃の両面で郡山駅が宇都宮駅を上回る結果となりました。従って、昭和村もまた「郡山圏」ということになりますが、ここで重要になるのは、会津地方南部(概ね只見線沿線以南)における会津田島駅の拠点性の高さでしょう。今のところ通年運行はされていないのですが、会津田島駅と只見駅とを所要時間1時間10分で結ぶツアーバスもあります(参考)。もしこれが通年で一日上下6本以上の運行に踏み切ったならば、少なくとも「福島圏」との関係において、只見町が「宇都宮圏」に入ってしまう可能性を否定できません。そこで、会津田島駅についてのデータを調べてみると、こんな具合になります。なお、郡山駅方面は会津若松駅~郡山駅間で高速バスを利用した場合、宇都宮駅方面は鬼怒川温泉~下今市駅間で一部特急列車を利用した場合のデータになります。【対郡山駅】運行本数 上下25本平均所要時間 2時間33分片道運賃 2,610円【対宇都宮駅】運行本数 上下30本平均所要時間 2時間49分片道運賃 2,657円※片道運賃の内訳 鬼怒川温泉駅~下今市駅間特急列車利用(上下4本) 3,090円(「午後割」は考慮せず) 鬼怒川温泉駅~下今市駅間普通列車・快速列車利用(上下26本) 2,590円昭和村でから会津田島駅で乗り換えた場合は郡山駅>宇都宮駅の結果が出ましたが、会津田島駅そのものでは運行本数で宇都宮駅優勢、平均所要時間と片道運賃で郡山駅優勢となります。結構微妙な情勢ですが、結局指標はどのようになるのかというと、【対郡山駅】運行本数 - 9.1ポイント平均所要時間 + 5.0ポイント片道運賃 + 0.9ポイント計 - 3.2ポイント【対宇都宮駅】運行本数 + 9.1ポイント平均所要時間 - 5.0ポイント片道運賃 - 0.9ポイント計 + 3.2ポイントと、わずかな差で「宇都宮圏」に入る結果となります。会津田島駅から一駅会津若松駅寄りにある田島高校前駅以北では郡山駅優勢となるのですが、それ以外の南会津町、少なくとも旧田島町の大部分、また南会津町最南端に位置する会津高原尾瀬口駅から路線バスが発着している旧舘岩村の全域および旧伊南村の南部に関しては、「宇都宮圏」とみていいでしょう。また、旧伊南村の南に位置する檜枝岐村も、「宇都宮圏」ということになるかと思います。ただし、会津田島駅から路線バスが発着している旧南郷村および旧伊南村の北部に関しては、昭和村同様に「郡山圏」に入る可能性があります。そこで、沿線を代表して旧南郷村の中心地・山口におけるデータを調べてみると、【対郡山駅】運行本数 上下8本平均所要時間 4時間08分片道運賃 3,680円【対宇都宮駅】運行本数 上下8本平均所要時間 3時間54分片道運賃 3,723円※片道運賃の内訳 鬼怒川温泉駅~下今市駅間特急列車利用(上り1本) 4,160円 鬼怒川温泉駅~下今市駅間普通列車・快速列車利用(上下7本) 3,660円となります。意外に感じたのは、会津田島駅での所要時間が「郡山駅>宇都宮駅」だったのに、山口でのデータは「宇都宮駅>郡山駅」だったこと。つまりその分だけ、路線バスが関東方面へのアクセスに便宜を図っているということになるのでしょう。従って、指標もまた、【対郡山駅】運行本数 ± 0.0ポイント平均所要時間 - 2.9ポイント片道運賃 + 0.6ポイント計 - 2.3ポイント【対宇都宮駅】運行本数 ± 0.0ポイント平均所要時間 + 2.9ポイント片道運賃 - 0.6ポイント計 + 2.3ポイント平均所要時間がモノを言って宇都宮駅優勢になるという皮肉な結果を招きます。従って、旧南郷村および旧伊南村の北部もまた、「宇都宮圏」と考えていいでしょう。最終的に、「郡山圏」との対比において「宇都宮圏」となる会津地方南部の地域は、旧田島町の一部(概ね田島第二小学校の学区に相当)を除く南会津町の全域と、檜枝岐村ということになります。この区域の人口は、大体16,000人ぐらいでしょうか。「福島圏」との対比では約24,000人だったので、約8,000人を奪還できる計算になります。会津田島駅が「宇都宮圏」に残ってしまったとはいえ磐越西線沿線よりも成果があったのは意外な収穫であり、郡山駅~会津田島駅間のパイプを更に強化すれば、会津地方南部をすべて「郡山圏」に組み入れることは可能かと思います。

2012.02.21

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その6 只見線編)

前回の磐越西線に引き続き「新潟圏」との綱引きが展開される只見線について、今回は考察していきたいと思います。なお、本稿で使用しているデータは、昨年7月に発生した新潟・福島豪雨以前のものです。ご了承願います。只見線における「福島圏」と「新潟圏」との境界は、会津若松方面への区間列車が発着し同線の運転上の枢要となっている会津川口駅でした。そこから23キロ前後新潟駅寄りに行った地点が、「郡山圏」と「新潟圏」との境界になるものと推察されます。そこで、該当する駅を調べてみると、会津川口駅から23.1キロ新潟駅寄りに会津蒲生駅があることがわかります。距離的にも郡山駅から148.5キロ、新潟駅から148.0キロとほぼ中間に位置しますが、いずれに行くにせよ150キロ近くあります。会津蒲生駅はは只見町内に所在しますが、町の中心にある只見駅から一駅郡山駅寄りの位置にあります。冬季運休ではありますが只見駅と小出駅とを結ぶ区間列車も走っていることも考えると、「郡山圏」との対比においても、只見駅は「新潟圏」に入ることが予想されます。只見駅周辺は252号線、289号線の両国道が交わり只見町の交通の要衝でもあるので、この時点で只見町の大部分もまた「新潟圏」ということになるかと思われます。話を会津蒲生駅に戻すと、正規運賃で全区間普通列車を利用したという前提で郡山、新潟両駅方面へのデータを示すと、以下の通りになります。【対郡山駅】運行本数 上下5本平均所要時間 4時間16分片道運賃 2,520円【対新潟駅】運行本数 上下5本平均所要時間 3時間55分片道運賃 2,520円なんと、運行本数と片道運賃が全く同じです。従って指標は、【対郡山駅】運行本数 ± 0.0ポイント平均所要時間 - 4.3ポイント片道運賃 ± 0.0ポイント計 - 4.3ポイント【対新潟駅】運行本数 ± 0.0ポイント平均所要時間 + 4.3ポイント片道運賃 ± 0.0ポイント計 + 4.3ポイントと、平均所要時間の差がダイレクトに反映され、新潟駅優勢の結果となります。なお、会津蒲生駅から一駅郡山駅寄りの会津塩沢駅においても、運行本数と片道運賃が同額で平均所要時間がわずかに新潟駅の方が短いため、その分だけ新潟駅優勢の結果となります。また、郡山駅~会津若松駅間のWきっぷを利用した場合、会津塩沢駅に関しては片道運賃が2,350円まで下げることができるので郡山駅優勢になりますが、会津蒲生駅はWきっぷ900円+会津若松駅~会津蒲生駅間1,620円=2,520円と片道運賃に変化がみられないため、新潟駅優勢のまま変わりません。ちなみに、新潟駅~長岡駅間で上越新幹線を利用したケースや郡山駅~会津若松駅間および新潟駅~長岡駅間で高速バスを利用したケースについても試算してみましたが、いずれも普通列車利用に比べて利便性が良くなく、また揃って会津塩沢駅~会津蒲生駅間が「郡山圏」と「新潟圏」との境界になるという結果になりました。以上のデータから、「郡山圏」の限界は会津塩沢駅であり、会津蒲生駅以西は「新潟圏」と考えていいかと思います。なお、会津塩沢駅は只見町の東端に位置し、塩沢、十島、寄岩の3大字が駅勢圏に入ります。人口はちょっとわかりませんでしたが、恐らく500人未満だと思います。「福島圏」との対比で言うと、金山町西部もあわせて1,000人前後の人口を「新潟圏」から奪還することになります。なお、只見町の全人口は約4,800人なので、残りの4,000人強は「新潟圏」ということになるでしょうか。福島駅から郡山駅に基点を変更してもなお磐越西線沿線の西会津町の大半(人口約7,000人)とあわせて約11,000人の住む福島県内の地域が「新潟圏」になってしまう点に、福島県の「広さ」を感じてしまいます。

2012.02.20

コメント(2)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~288(ニーパッパー)を三春まで編~

行程記については別館をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=郡山駅】30分後 郡山市富久山町久保田 日東紡テクノ付近1時間後 郡山市舞木町 福島交通舞木バス停付近1時間30分後 三春町山田 福島交通上山田バス停付近2時間後 三春町字鎌田前 福島交通日本化学工場前バス停付近2時間27分後 三春駅着(終点)【シート】【年賀切手】昭和29年 三春駒 未使用

2012.02.19

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その5 磐越西線および西会津ICに停車する高速バス編)

前回紹介した奥羽本線についての考察で、「郡山圏」が山形県内において獲得できる人口を書くのを忘れてました。結論から申し上げると、「郡山圏」に入る米沢市板谷の人口は、約100人。かつてはカオリン(耐火粘土)の採掘で賑わい、現在でもゼオライトの採掘が細々と行われている鉱山集落ですが、もはや限界集落同然なのが現状です。栗子スノーパークや五色、滑川、姥湯の各温泉など観光スポットがそれなりに展開しているのが救いと言えるでしょうか。とにもかくにも、山形県内に食い込んだとはいえ、関根駅以南が含まれた「福島圏」に比べると、2,000人ほどの人口を失う計算にはなります。…と、ここまでは「福島圏」に対して「郡山圏」が勢力を失う地域、路線ばかりを紹介して来たのですが、今回取り上げる磐越西線からは、逆に「郡山圏」の元気ある部分をお見せできるかと思います。磐越西線沿線では「郡山圏」と「新潟圏」とがしのぎを削ることになる訳ですが、「福島圏」の限界が喜多方駅だったこと、また福島駅と郡山駅とが46.1キロ離れていることを考えると、そこから25.0キロ新潟駅寄りにある西会津町の中心地・野沢駅をめぐる攻防になることが予想されます。そこで、野沢駅のデータを調べてみると、通常運賃は郡山駅1,890円に対して新潟駅1,450円と新潟駅優勢になる(ちなみに、磐越西線における郡山、新潟両駅の中間点は、山都駅の西方4.3キロの地点であり、野沢駅から10.8キロ郡山駅寄りになります)ものの、郡山駅~喜多方駅間のWきっぷ(往復1,800円)を活用すれば郡山駅へは喜多方駅~野沢駅間の片道運賃(400円)とをあわせて片道1,300円での利用が可能になり、逆に新潟駅へは往復利用前提でえちごワンデーパスを利用すれば日出谷駅まで片道750円、日出谷駅~野沢駅の片道運賃(400円)とをあわせて片道1,150円での利用が可能になります。また、列車の運行本数に関しては会津若松駅~野沢駅間の区間列車が何本か走っていることもあり郡山駅優勢、所要時間に関しては両方向とも2時間10分前後ですが若干新潟駅優勢となります。これらのデータをまとめてみると、【対郡山駅】運行本数 上下18本平均所要時間 2時間16分片道運賃 1,300円【対新潟駅】運行本数 上下15本平均所要時間 2時間05分片道運賃 1,150円となり、指標は、【対郡山駅】運行本数 + 9.1ポイント平均所要時間 - 4.2ポイント片道運賃 - 6.1ポイント計 - 1.2ポイント【対新潟駅】運行本数 - 9.1ポイント平均所要時間 + 4.2ポイント片道運賃 + 6.1ポイント計 + 1.2ポイントと、郡山駅がわずかに及ばず、新潟駅優勢の結果となってしまいます。なお、これは全区間普通列車(一部快速列車)を利用した場合の数値であり、郡山駅方面へは会津若松駅から高速バスを利用する方法もありますが、Wきっぷが使えず運賃が割高になってしまうため、新潟駅との差は却って広がるようです。なお、野沢駅から一駅郡山駅寄りの尾登駅以東は「郡山圏」となるので「福島圏」との対比では「新潟圏」に組み入れられた喜多方市の旧山都町および旧高郷村および西会津町の尾登駅周辺は「郡山圏」となりますが、国道49号線を会津坂下町方面へと走っている西会津町民バスの沿道は、わずかな差で「新潟圏」になってしまうようです。ところで、野沢駅のある西会津町は、会津若松駅~新潟駅間(一日上下8本)、あるいは会津若松駅~野沢駅間(一日上下4本)を結ぶ高速バスが通っており、これを活用して郡山、新潟両駅へと行くことが可能です。ハブとなるバス停は、野沢駅から1キロ少し南東にある西会津ICで、同バス停に停車(ただし、野沢駅前から会津若松駅へと至る便は同バス停に停車しないため至近にある石川商店前バス停の停車時刻で代用)するバスのデータを、往復割引を利用したものとしてまとめてみると、【対郡山駅(会津アピオ前バス停で郡山駅前行のバスに乗り換えたとして試算)】運行本数 上下12本平均所要時間 1時間44分片道運賃 1,550円【対新潟駅】運行本数 上下8本平均所要時間 1時間18分片道運賃 1,400円と、本数は少ないながらも両方面とも鉄道より早く到達することが可能であり、指標は、【対郡山駅】運行本数 +20.0ポイント平均所要時間 -14.3ポイント片道運賃 - 5.1ポイント計 + 0.6ポイント【対新潟駅】運行本数 -20.0ポイント平均所要時間 +14.3ポイント片道運賃 + 5.1ポイント計 - 0.6ポイントと、郡山駅がわずかに優勢になるにはなりますが、鉄道でつけられた差を埋めるまでには至りません。やはり、尾登駅周辺を除く西会津町の大部分は「新潟圏」と考えた方が良さそうです。結果、「福島圏」との対比で「郡山圏」が獲得できる地域の人口は、約6,000人といったところでしょうか。元々人口密度の低い地域とはいえ、少し淋しい数字のような気がしなくもありません。果たして、他の地域では如何に!?

2012.02.18

コメント(0)

-

「アバター」観たけど…

8時過ぎに帰宅したら、子供達が「アバター」を観てました。あれ「金曜ロードショー」って、いつも9時からじゃなかったっけ? と妻に訊くと、なんでも「アバター」に限っては8時から放映しているとのこと。特別扱いなんですね。でもその割には、映画自体はあまり面白くなかった… というか、真っ青なナヴィの異形ばかりが目に焼きついてストーリーが頭の中に入っていかず、何が何だかわからないというのが正直な印象でした。これ、ジブリとかに頼んでアニメにしてもらった方が良かったんじゃないかと思うんですよね。まぁ、「もののけ姫」あたりとカブりそうな予感はありますが(苦笑)少なくとも「映像にストーリーがついていけない」事態は回避できるのではないでしょうか。…と一人考えていたら、あれれ?子供達が寝床へ直行しちゃった。やっぱり、面白くなかったのかなぁ? 同じ洋画でも「パイレーツ・オブ・カリビアン」なんかは食いつき良く最後まで観るんですけどね。「タイタニック」を超えて世界興収歴1位!アカデミー賞作品賞&監督賞ジェームズ・キャメロン他最多9部門ノミネート!あらゆる映画の要素を取り入れて歴史を変えた大充実の超大作!【中古】◇ブルーレイ◇アバター AVATAR◇

2012.02.17

コメント(4)

-

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その4 奥羽本線編)

本題とは関係のない話になりますが、東日本大震災で津波の被害を受け現在も列車の運行がままならない状態にある三陸沿岸の大船渡線と山田線で、路盤にバスを走らせるというBRTというシステムを用いて仮復旧させる考えを、JR東日本が示したそうですね(参考)。地元では「これは両線の廃線に繋がるのではないか。あくまで鉄道として復旧を」と不快感を示しています(参考)が、宮崎県の高千穂鉄道のように災害が原因で廃止に追い込まれた鉄道路線の例もあるし、正直予断を許さない状況にあるとは思います。また、大船渡、山田両線のBRT化を許してしまうと、同じく災害で長期運休中の只見線、あるいは一日上下20本以下しか列車が運行されていない磐越東線の小野新町駅以東や水郡線の常陸大子駅以北に対しても同様の提案がなされる可能性があります。この問題は、福島県を含む地方の鉄道にとって、対岸の火事ではないと考えます。しかし、鉄道路線というのも不平等ですよね。大船渡線や山田線よりも普通列車の運行本数が少ない奥羽本線(山形線)の板谷峠越えの区間は山形新幹線と一体になっているため廃線の可能性と縁遠いのですから… いかに普通列車の本数が少なくとも、この路線には山形県と首都圏との最速経路という付加価値があるから廃止しようがない訳で、地方のローカル線にとって単なる地域輸送以上のメリットを提案することが、生き残る道と言えるのかもしれません。その奥羽本線ですが、「福島圏」と「山形圏」の比較においては、米沢駅の一駅南にある関根駅までが「福島圏」に入っていました。では「郡山圏」と「山形圏」との比較ではどうでしょう。距離的な境界=郡山駅と山形駅との中間点を調べてみると、山形県最南端にある板谷駅から700メートルほど福島駅寄りの地点にあることがわかります。板谷駅から両駅への片道運賃はいずれも1,110円。ただし、福島駅~郡山駅間のWきっぷを活用すれば1,100円と、わずか10円ですが郡山駅の方が安くなります。列車の運行本数は双方面とも一日上下12本。所要時間は、全区間普通列車を利用する前提で考えると、郡山駅方面が1時間26分、山形駅方面が1時間28分と、いずれの項目も拮抗しています。とりあえず通常運賃のケースで板谷駅でのデータをまとめると、【対郡山駅】運行本数 上下12本平均所要時間 1時間26分片道運賃 1,110円【対山形駅】運行本数 上下12本平均所要時間 1時間28分片道運賃 1,100円となり、指標は、【対郡山駅】運行本数 ± 0.0ポイント平均所要時間 + 1.1ポイント片道運賃 ± 0.0ポイント計 + 1.1ポイント【対山形駅】運行本数 ± 0.0ポイント平均所要時間 - 1.1ポイント片道運賃 ± 0.0ポイント計 - 1.1ポイントと、所要時間の分だけわずかに郡山駅優勢の結果となります。ただし、郡山駅方面で東北新幹線を利用すると、福島駅7時11分発の普通列車に接続する便がないことや運賃がかさむ関係で、山形駅優勢の結果となります。そんな訳で多少ミソはつきますが、一応板谷駅までは「郡山圏」ということにしたいと思います。考えてみれば、板谷峠のサミットは板谷駅の西側にあり、板谷駅付近は阿武隈川支流の松川の源流域にあたりますから、ある意味納得の結果ではあります。

2012.02.16

コメント(0)

-

子供達のバレンタインデー

今年のバレンタインデー。皆さんはいかがでしたか? 私は同僚の女性(と言っても私より10歳ほど年上)から、お手製のチョコバナナを戴きました… って縁日じゃないんだから(笑)子供達の世界でもまたチョコが飛び交ったようですが、今年はどういう訳か下の子が、複数のクラスメートの女の子から友チョコを頂戴するという意外な結果となりました。下の子は、別にボーイッシュな訳ではないけれど、クラスの中では頼りがいのあるお姉さんキャラであるらしく、性格が男の子みたいだと思われたのかもしれません。チョコを頂戴したのは嬉しいことですが、妻は喜ぶ一方で、その性格が成長した時の男女交際に微妙な影響を及ぼすのではないかと、ちょっと不安も感じていた模様。一方、上の子はというと、クラスメートからは1個もゲットできず… 本人は特に悔しがっている様子はなかったのですが、人気がないのもちょっと淋しいものです。バレンタイン チョコレート・バレンタイン チョコ・バレンタイン カード・バレンタイン キット・バレンタインデー・バレンタインデイ・友チョコ・義理チョコ【プチギフト】【バレンタイン2012】星チョコ5個人気、プチギフト お菓子、低価格、二次会 プチギフト、引き出物、引き菓子、ウエディング、プチギフト ドラジェ、激安、こだわり、格安、ウエディング、結婚式、駄菓子

2012.02.15

コメント(0)

-

歩いてちょっくら出掛けてみた(笑) ~内環状線をぐるっと半周編~

行程記については別館をご覧ください。手抜きで申し訳ありませんが、ご了承願います。なお、目安表を、ここに記します。ただし、これは私の脚によるものであり、決して標準的なものではないことを、お断りしておきます。【起点=郡山駅】30分後 郡山市緑町 福島交通朝日一丁目バス停付近1時間後 郡山市富田町 西松屋郡山富田店付近1時間30分後 郡山市富久山町福原 コメリ福島地区流通管理センター付近2時間後 郡山市富久山町南小泉 阿久津集落から1キロほど北方の地点2時間30分後 郡山市福島町久保田 福島交通太郎殿バス停付近2時間49分後 郡山駅着(終点)【送料無料選択可!】日本合唱曲全集 火へのオード/詩篇 鈴木輝昭作品集 3 / 福島県立安積黎明高等学校、福島県立橘高等学校

2012.02.15

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その3 高速バス福島~仙台線編)

前回と前々回は東北本線に阿武隈急行と中通りと宮城県とを結ぶ鉄道路線沿線における「郡山圏」と「仙台圏」の境界についての考察を行いました。「福島圏」と「仙台圏」についてであればこの2路線を押さえておけば良かったのですが、「郡山圏」と「仙台圏」ということになると、この他に高速バス福島~仙台線も押さえておく必要があります。いわき市と郡山・福島両市との高速バスが多数通るいわき中央IC周辺が「福島圏」に入ったように、東日本大震災後の一年間で減便が相次いだとはいえ一日上下68本が運行されているこのバス路線の沿線にも「仙台圏」が広がっている可能性があるからです。バスが通る国道13号線沿いには稲荷田(福島市御山)、原田東(福島市北矢野目)、天王下(福島市飯坂町平野)と高速バスの停留所が三つあり、その存在を強く匂わせています。そこで、高速バスが停まる各バス停について路線バスの運行状況を福島交通のサイトで調べてみると、稲荷田については福島駅東口とを結ぶバスが3系統で一日上下73本もあるのですが、原田東は1系統で一日上下24本にとどまっており、天王下に至ってはかつては路線バスが通っていたものの現在はすべて廃止されてしまい高速バス専用のバス停と化していることがわかります。いわき市の場合はいわき駅といわき中央IC付近(町田橋バス停)とを結ぶ路線バスが一日上下72本運行されている(参考)のですが、それに比べて福島市は腰が引けている感がなくもありません。この状況から、少なくとも原田東と天王下の周辺については「仙台圏」とみていいと思います。また、一応それなりに対抗できそうな稲荷田については、福島駅~郡山駅間を東北新幹線利用ということでデータを調べてみたのですが、【対郡山駅】運行本数 上下55本平均所要時間 40分片道運賃 2,150円(自由席特急料金840円を含む)【対仙台駅】運行本数 上下68本平均所要時間 1時間06分片道運賃 1,000円と、路線バスと新幹線とのダイヤとがかみ合わない部分があり、到達可能なパターンが減少する結果となってしまいます。従って指標も、【対郡山駅】運行本数 -10.6ポイント平均所要時間 +24.5ポイント片道運賃 -30.8ポイント計 -16.9ポイント【対仙台駅】運行本数 +10.6ポイント平均所要時間 -24.5ポイント片道運賃 +30.8ポイント計 +16.9ポイントと、仙台駅優勢の結果となってしまいます。なお、福島駅~郡山駅間で普通列車を利用した場合は、運賃が安くなる半面所要時間がかかりかつ運行本数が減少するため、新幹線利用よりポイントの差が広がります。また、福島駅~郡山駅間のWきっぷを利用すれば新幹線、普通列車双方とも運賃は120円安くなりますが、高速バスも往復利用前提ならば片道運賃が900円に割り引かれるため、ポイント差を縮めるには至りません。従って、稲荷田周辺もまた「仙台圏」とみていいでしょう。稲荷田、原田東、天王下各バス停の「駅勢圏」ならぬ「バス停勢圏」は、概ね御山(おやま)、南矢野目、北矢野目、沖高の各大字の全域および丸子(まりこ)のうち松川以南、飯坂町平野のうち東北自動車道以南という形になるかと思います。御山、矢野目両小学校の学区がまるまる入る規模ですが、東には東福島駅が「郡山圏」に入っている東北本線、西には福島駅から飯坂温泉駅までの盲腸線であり仙台駅には直通しない福島交通飯坂線が通っているので、あくまで国道13号線に沿った細長い地域が「仙台圏」ということになるでしょう。なお、この地域の人口は、約14,000人。東北本線沿線の約31,000人、阿武隈急行沿線の約9,000人と併せて、中通り北部の約54,000人の人口が「仙台圏」に入ってしまう計算になります。

2012.02.14

コメント(2)

-

今日で40歳になりました。

いや~ 今日で40歳になっちまいました(笑)「30代」と「40代」とを比べると、なんだか重みが違う感じがしますね。さすがは「不惑」です。40代になったからには、ネット上での軽はずみな言動とかおふざけとか、封印した方がいいんでしょうね。というか、いくつであろうが良くないものは良くないんですが、年齢相応の言動を心掛けないと、「あの人、いい年こいて…」などと後ろ指をさされそうな気がするのです。「年齢相応の立ち居振る舞いを…」なんて、30代になった時には決してなかった感覚ですね。しかしまぁ、私みたいに精神的に大人になりきれていない人間が、これからどんどん40代、50代に突入していく訳です。その間我が国は高齢化が進み、どこかの雑誌には「人口8000万人、うち3000万人が老人の国になるニッポン」なんて見出しが躍っていましたが、我々ぐらいの世代が良い意味での若さを保っていければ枯れた印象は多少抑止できるかもしれないだろうなんて、相変わらずバカなことを考えております(苦笑)そんな訳で、今後もひょっとしたら年齢不相応なことばかり書き連ねていく可能性が高そうですが、当ブログをご覧になっている皆様には、変わらぬご愛顧とご助言を、よろしくお願いしたいと思っております。 【中古】文庫 40歳から伸びる人、40歳で止まる人【b_2sp1102】【画】

2012.02.13

コメント(4)

-

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その2 阿武隈急行編)

東北本線下りは福島市の一部(飯坂町東湯野)までが「仙台圏」にかかるという結果になりましたが、中通りと宮城県とを結ぶもう一つの鉄道路線である阿武隈急行はどうでしょうか。こちらについては、「福島圏」の際も話しましたが、近距離の運賃がJR東日本に比べて割高という特徴があり、距離の上では伊達市梁川町南部の新田駅から更に500メートルほど南に行った地点が郡山、仙台両駅の中間点であるにも拘らず、通常運賃上では新田駅より更に4.2キロ郡山駅寄りの保原駅においても片道運賃が郡山駅1,260円(阿武隈急行440円、JR820円)、仙台駅1,250円(阿武隈急行850円、JR400円)と仙台駅優位の結果となります。なお、福島駅~郡山駅間のWきっぷを用いれば保原駅~郡山駅間の片道運賃は1,140円(阿武隈急行440円、JR700円)まで下がりますが、阿武隈急行の側でも同線と福島交通飯坂線とが一日乗り放題になる飯坂温泉日帰りきっぷという切符を通年販売しており、これを活用(悪用?)して往復で利用すれば保原駅~仙台駅間が片道1,150円(阿武隈急行750円、JR400円)になります。ただし、保原駅に関して言えば、全区間普通列車を利用した場合、平均所要時間が郡山駅1時間25分に対して仙台駅1時間33分と若干郡山駅優勢であり、運行本数は郡山駅上下46本に対して仙台駅30本と郡山駅圧倒的優勢となるので、総合的には「郡山圏」となります。伊達市役所の所在する拠点地域が「仙台圏」だったらどうしようかと心配しましたが、とりあえずその危機は免れているようです。ただし、保原駅の北側、人口約1万9千人を擁する伊達市梁川町になると、若干微妙な情勢となります。全区間普通列車を利用した場合運賃、所要時間の両面で仙台駅優勢になってしまうし、町中心部の南端に位置し阿武隈急行本社や車両基地の所在地でもある梁川駅からは仙台駅まで乗換なしにダイレクトに乗り入れる列車も一日上下4本設定されています。そこで、梁川駅のデータを調べてみると、【対郡山駅】運行本数 上下46本平均所要時間 1時間35分片道運賃 1,240円(梁川駅~福島駅間540円、Wきっぷ700円)【対仙台駅】運行本数 上下33本平均所要時間 1時間22分片道運賃 1,150円(飯坂温泉日帰りきっぷ750円、JR400円)となり、指標は、【対郡山駅】運行本数 +16.5ポイント平均所要時間 - 7.3ポイント片道運賃 - 3.8ポイント計 + 5.4ポイント【対仙台駅】運行本数 -16.5ポイント平均所要時間 + 7.4ポイント片道運賃 + 3.8ポイント計 - 5.4ポイントと、運行本数の多さがモノを言いとりあえず郡山駅優勢という結果になりますが、そのわずか1.7キロ北、梁川町中心部の北端にあるやながわ希望の森公園前駅のデータに目を転じると、福島駅~梁川駅止まりの区間列車が運行されている影響で、運行本数の差が縮まります。以下データを示すと、【対郡山駅】運行本数 上下41本平均所要時間 1時間40分片道運賃 1,240円(梁川駅~福島駅間540円、Wきっぷ700円)【対仙台駅】運行本数 上下33本平均所要時間 1時間19分片道運賃 1,150円(飯坂温泉日帰りきっぷ750円、JR400円。なお、通常運賃でも同額)となり、指標は、【対郡山駅】運行本数 +10.8ポイント平均所要時間 -11.7ポイント片道運賃 - 3.8ポイント計 - 4.7ポイント【対仙台駅】運行本数 -10.8ポイント平均所要時間 +11.7ポイント片道運賃 + 3.8ポイント計 + 4.7ポイントと、仙台駅優勢の結果となってしまいます。なお、紙幅の都合でデータ、指標は紹介しませんが、福島駅~郡山駅間を東北新幹線を利用した場合もまた、梁川駅とやながわ希望の森公園前駅との間が「郡山圏」と「仙台圏」との境界になるようです。同じ市街地なのに圏域が二分されるという異常事態ではありますが、両駅の間にはちょうど広瀬川が流れているので、境界の線引きはさほど難しくないかもしれません。なお、梁川町全体における「郡山圏」と「仙台圏」との区域も、真っ二つに分かれる形になります。各々の圏域を旧町村名で紹介すると、「郡山圏」=旧梁川町南部(広瀬川以南)、旧粟野村、旧堰本村「仙台圏」=旧梁川町北部(広瀬川以北)、旧大枝村、旧五十沢(いさざわ)村、旧白根村、旧富野村、旧山舟生(やまふにゅう)村であり、人口はいずれの圏域も約9,000人となります。従って、「福島圏」との収支計算は、宮城県内で獲得していた丸森町西部(人口約2,000人)と梁川町内の「仙台圏」に回る地域を合わせ、約11,000人の出超になります。

2012.02.12

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た郡山「圏」の境界についての考察(その1 東北本線下り編)

「福島圏」について一通り述べたところで、今度は「郡山圏」について考察を進めていきましょう。トップバッターは「福島圏」の時と同じく、東北本線下りから。この路線の沿線は福島駅よりも郡山駅の方が遠くなるだけに、福島県内にどれだけ「仙台圏」が浸食してくるか? あるいは「郡山圏」がどれだけ食い止めるのか? という点が、クローズアップされるかと思います。福島駅と郡山駅とは46.1キロ離れているから、「福島圏」の境界から「46.1÷2≒23キロ」移動するかどうかが、「郡山圏」の有効性の判断基準になるでしょうか。この路線で言うと「福島圏」の境界は越河駅だったので、ここより23キロ南が果たしてどちらに転ぶか… なのですが、結論から言うと、越河駅の23キロ南は福島駅~東福島駅間であり、少なくとも福島駅に関しては、片道運賃も列車の運行本数も郡山駅優勢なので、「仙台圏」に組み入れられることはあり得ません。ところが、福島駅から郡山、仙台両駅への片道運賃を確認すると、通常運賃では郡山駅820円に対し仙台駅1,280円と大差をつけているのに関わらず、Wきっぷを利用した場合往復で郡山駅1,400円に対し仙台駅1,500円だから片道に換算すると郡山駅700円に対し仙台駅750円と急接近。仙台駅への割引運賃が郡山駅への通常運賃より安いなんて、ちょっとあり得ない話だと思います。つまりそれだけ、「郡山圏」か「仙台圏」かに関わらず、福島駅利用者の関心度は「仙台駅>郡山駅」ということになるのかもしれません。この運賃が、「郡山圏」の判定に、微妙な影を落とすことになります。Wきっぷを利用した場合の東福島駅から郡山、仙台両駅への運賃をみると、郡山駅が「福島駅までの片道運賃180円+福島駅~郡山駅間のWきっぷ700円=880円」になるのに対し、仙台駅はWきっぷ一本の750円と、仙台駅の方が郡山駅よりも安くなります。なお、福島駅~仙台駅間のWきっぷは、みどりの窓口が設置されていない東福島、伊達、桑折の各駅の自動券売機で普通に買えるので、その点でも沿線と仙台駅との距離感を縮める効果を果たしています。と、いきなり運賃の話から入ってしまいましたが、所要時間面から見ると、郡山駅と仙台駅との中間点は桑折駅(郡山駅1時間13分、仙台駅1時間08分)と少しばかり「郡山圏」が押し返します。ただしそれでも、一駅仙台駅寄りの藤田駅付近にある両駅の距離上の中間点よりは「仙台圏」が食い込んだ形になります。運転上の拠点でもある福島駅では大半の普通列車が起終点、あるいはそうでなくても10分前後の停車となることが多く、その分時間のロスが生じる結果となってしまいます。なお、福島駅から東北新幹線に乗り換えれば桑折駅どころか福島県内北端の貝田駅でも郡山駅の方が仙台駅より所要時間が短く(郡山駅53分、仙台駅1時間01分)なりますが、その分特急料金がかさむので、利便性の向上にはダイレクトに繋がりません。そんなこんなで結局、「仙台圏」は東福島駅と桑折駅との中間にある伊達駅まで拡大することになります。以下、Wきっぷ+全区間普通列車利用の場合のデータを示すと、【対郡山駅】運行本数 上下39本(うち快速上下6本)平均所要時間 1時間08分片道運賃 890円(伊達駅~福島駅間190円、Wきっぷ700円)【対仙台駅】運行本数 上下36本(うち快速上下6本)平均所要時間 1時間12分片道運賃 750円(全額Wきっぷ)となり、指標は、【対郡山駅】運行本数 + 4.0イント平均所要時間 + 2.9ポイント片道運賃 - 8.5ポイント計 - 1.6ポイント【対仙台駅】運行本数 - 4.0ポイント平均所要時間 - 2.9ポイント片道運賃 + 8.5ポイント計 + 1.6ポイントと、「Wきっぷ効果」で仙台駅優勢の結果となります。念のため、福島駅~郡山駅間で東北新幹線を利用したケースのデータを示すと、【対郡山駅】運行本数 上下41本(うち快速上下6本)平均所要時間 40分片道運賃 1,730円(伊達駅~福島駅間190円、Wきっぷ700円、自由席特急料金840円)【対仙台駅】運行本数 上下36本(うち快速上下6本)平均所要時間 1時間12分片道運賃 750円(全額Wきっぷ)となり、指標は、【対郡山駅】運行本数 + 6.5ポイント平均所要時間 +28.6ポイント片道運賃 -39.5ポイント計 - 4.4ポイント【対仙台駅】運行本数 - 6.5ポイント平均所要時間 -28.6ポイント片道運賃 +39.5ポイント計 + 4.4ポイントと、項目によって乱高下を見せますが、結局仙台駅優勢の結果となります。伊達駅は対「福島圏」において「仙台圏」の南限であった白石駅から24.9キロの地点に位置しているので、「仙台圏」サイドから見ると、想定以上のエリア拡大と言っていいかもしれません。最後に、「福島圏」との収支計算を。まず、宮城県内で獲得していた白石市南部および七ヶ宿町全域(人口約9,000人)は、すべて「仙台圏」に回ります。それはまだいいのですが、「仙台圏」は福島県内にも食い込み、国見町および桑折町の全域、また伊達市のうち旧伊達町の阿武隈川以西と伊達駅のすぐ西側の福島市飯坂町東湯野、人口31,000人ほどが入ってしまう結果となります。

2012.02.12

コメント(2)

-

雪の雛めぐり

私の住む桑折町の初春の風物詩である桑折宿雛めぐりが、昨日からスタートしました。浪江町から避難している方々も積極的に参加して下さったおかげで例年よりも立派な吊るし雛やさるぼぼが見られるとのことで、いつもは人出が殆どない商店街も、昨日は各店舗に飾られたお雛様を見物にいらしたお客さんで結構賑わったようです。しかし、今日は朝から雪。メインストリートの奥州街道も数センチほど積もっています。幸先悪いなぁ… とちょっと溜息。温暖な浪江町から避難した方は桑折町の雪や寒さをどのように感じているかなと気にもなります。でもまぁ、明けない夜がないのと同様に、終わらない冬もありません。雛祭りの頃には少しずつ、春を実感することになるのでしょう。その日を楽しみに待ちたいと思います。でも、雛祭りの直後に3.11か。嗚呼…ひな祭りのお祝い☆プレゼントのラッピングに!!【10点までゆうメール配送可能】ひなまつり★ギフトシールつるしびな24片入GI-S-77

2012.02.12

コメント(0)

-

まさか、将棋大会に出るとは…

前の日記で下の子の話を書いたので、今回は上の子の話(笑)昨年夏に将棋を覚えたばかりの上の子ですが、なんと今日、近所で開催されたちょっとした大会に出場してきました。参加したのは殆どが年配の方だったそうですが、小学生も10人ばかりいたそうで、彼らだけでリーグ戦方式で対戦したんだそうです。私相手に飛車角抜きで連戦連敗の状態なので勝てる訳ないなと思っていたのですが、結果は何と、5戦やって2勝3敗。本人は「適当にやったら勝てた」などと口にしていましたが、良く勝ったなと思います。勝っても負けてもそれなりに楽しかったそうで、その点も良かったです。あまり勝負に拘泥し過ぎると将棋自体が嫌いになってしまいそうですしね。ギスギスせず適度に勝負を楽しむ余裕が見られたのは嬉しいですね。私が上の子ぐらいの頃はクラスの誰かが駒と盤を持ちこんで休み時間に早指し将棋なんてよくやったものですが、今はそんなのOKなのかなぁ? 友達も巻き込んで場数を踏んでいくともっと強くなれると思うのですが、そもそも今、将棋を指せる小学生って、どのぐらいいるんだろうか?【家紋入れ対象商品】【楽ギフ_のし】【楽ギフ_のし宛書】【楽ギフ_包装】【楽ギフ_名入れ】雛人形と五月人形こいのぼり【鯉のぼり】提灯太輪に将棋駒(ふとわにしょうぎこま)

2012.02.11

コメント(0)

-

下の子の「整形技術」?

最近、下の子は、DSのカメラ機能を使って、合成写真を作るのが大好き。今日もいろいろ写真を撮影しては、コラージュなどを施して写真をいじくるのに余念がありません。ここ数日は、そんな趣味(?)が高じてか、妙なことを始めました。なんと、妻の顔を撮影して「ここのホクロとシミを取ってあげるからね」と言って写ってしまったホクロやシミの上に肌色のペイントを施して写真上で美容整形(笑)バーチャルな世界での出来事とは言え、妻も大喜びです。下の子には、グラフィックデザイナーとか整形外科の才能があるのかなぁ? とかついつい親バカになってしまうのですが、妻も私もそんな手法を特に教えた訳ではなく、下の子の全くの独学なんですよ。これ(笑) きちんとしたところで勉強すれば技術もメキメキ上達するのではないかという思いが、どうしても脳裏をよぎってしまうのです。プチ整形でかっこよくなりたい!?

2012.02.10

コメント(0)

-

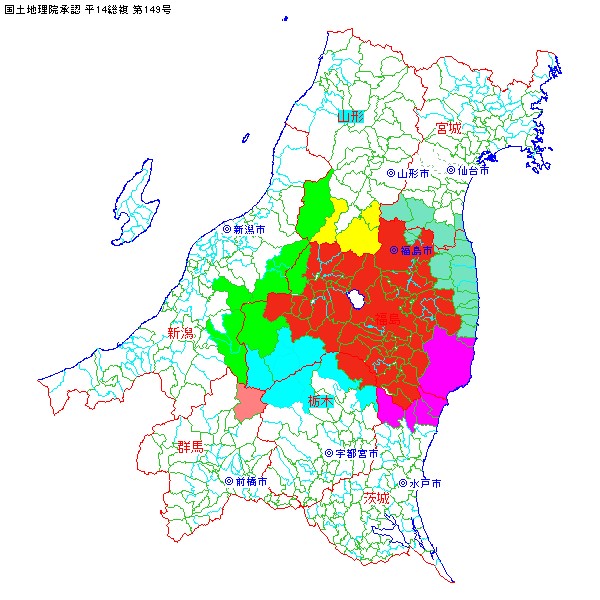

公共交通機関の利便性面から見た福島「圏」の境界についての考察(その12 とりあえずのまとめ)

福島県内外の各地において検討してきた「福島圏」について、とりあえず総括してみましょう。まず、「福島圏」と周辺各県との関係をまとめてみると、以下の通りになると思われます。【対宮城県】 ◎「福島圏」の獲得地域(人口約11,000人) 七ヶ宿町の全域 白石市の一部(旧大鷹沢村、斎川村、越河村および小原村) 丸森町の一部(旧大張村、耕野村および旧丸森町のうち丸森小羽出庭分校の学区) ◎「仙台圏」への流失地域(人口約163,000人) 新地町、南相馬市、双葉町、大熊町および富岡町の全域 相馬市の大部分(旧山上村および玉野村を除く) 浪江町の大部分(旧津島村を除く) 楢葉町の北半分(旧竜田村)【対山形県】 ◎「福島圏」の獲得地域(人口約2,000人) 米沢市の一部(旧山上村、万世村の一部(刈安))【対新潟県】 ◎「新潟圏」への流失地域(人口約18,000人) 只見町および西会津町の全域 喜多方市の一部(旧山都町および高郷村) 金山町の一部(旧本名村および横田村)【対栃木県】 ◎「宇都宮圏」への流失地域(人口約96,000人) 南会津町、檜枝岐村、昭和村および西郷村の全域 下郷町の大部分(旧江川村を除く) 白河市の大部分(東北中の学区、旧大信村、旧東村のうち小野田小の学区を除く)【対茨城県】 ◎「水戸圏」への流失地域(人口約354,000人) 塙町、矢祭町および広野町の全域 棚倉町の一部(旧近津村) 鮫川村の一部(渡瀬および青生野) いわき市の大部分(旧川前村、旧三和村のうち三阪中・小の学区、常磐自動車道 いわき中央IC周辺(中好間、上好間、北好間および好間工業団地)を除く) 楢葉町の南半分(旧木戸村)宮城、山形両県で13,000人ほどが「福島圏」に入りますが、福島県民のうち実にその32%ほどにあたる631,000人あまりの人口が、福島駅よりも周辺各県の県庁所在地駅の方が利便性が高い地域に住んでいるという、ある意味驚愕の結果となりました。そんな県、他にいったいあるんだろうか? とすら思います。一応、「福島圏」の範囲を示す簡単なマップも作ってみました。ただし、平成の大合併以前の市町村の境界より細かい範囲はペイントできなかったので、範囲は正確さを欠きます。「福島圏」=赤「仙台圏」=青緑「山形圏」=黄「新潟圏」=黄緑「前橋圏」=オレンジ「宇都宮圏」=水色「水戸圏」=ピンクにて表示。周辺各県については福島県ないし「福島圏」に隣接する旧市町村のみペイントなお、「福島圏」関連の話はこれでは終わりません。次回からは、これが「郡山圏」だったら周辺各県の県庁所在地との関係がどのように変化するのか、考察していきたいと思います。乞うご期待!?

2012.02.09

コメント(4)

-

公共交通機関の利便性面から見た福島「圏」の境界についての考察(その11 常磐線他相双地域編)

先月末から長々と続けてきた「福島圏」についての考察。最終回は相双地域を走る常磐線についてです。なお、常磐線については、東日本大震災や福島第一原発事故の影響で広野駅~原ノ町駅間および相馬駅~亘理駅間で運行不能な状態になっていますが、本稿では震災前の状況にてらして、考察を進めていきたいと思います。とは言うものの、前回の考察で「福島圏」の境界が磐越東線の川前駅だと述べてしまったことから推察される通り、結論から申し上げて、福島県内の常磐線沿線において「福島圏」に属する地域は、皆無です。福島市の方は「相馬市は仙台市よりも福島市の方が近い」と口にしますが、それは国道115号線をクルマで走行した場合の実距離に限った話であり、公共交通機関の側面から見ると、福島、相馬の両都市を国道115号線を直通、あるいは途中で乗り継いで到達可能なバス路線は存在せず、最短ルートは相馬駅から常磐線を岩沼駅まで北上して東北本線で福島駅に至るというものでした。言うまでもなく、岩沼駅は宮城県内の駅であり、仙台駅から17.6キロ、福島駅から51.4キロの地点に位置していますから、相馬市は完全に「仙台圏」に入ってしまうのです。なお、福島市~相馬市間に限らず、震災前においては、中通りと相双地域とを直結するバス路線は皆無でした。以前は福島駅東口と浪江駅前とを結ぶJRバス東北の福浪線などが運行されていましたが順次廃止され、バスの乗り継ぎで何とかたどり着くルートしか存在しなかったのです。しかも、その大半が1日上下10本以下という体たらくでしたから、1日上下30本以上は運行されていた常磐線と比べることすら憚られるほどでした。ただし、震災後に相馬市と福島市とを直結する長距離バスが一日上下8本ながら運行されるようになったおかげで、バスが停車する相馬市西部の山上地区及びその西側に位置する玉野地区については、現在では仙台市よりも福島市の方が行きやすくなっています。同様に、山上地区のような阿武隈高地の只中にある地域では、常磐線の駅へ行くのにも時間や距離を要する地理的事情があるため、「福島圏」に入るものと思われます。具体的な地域を列挙すると、飯舘村、浪江町津島地区、葛尾村といったところでしょうか。また、先日「帰村宣言」を行った川内村についても、震災前は富岡駅方面にしかバス路線が通じていませんでしたが、今後は田村市との間に路線バスを運行させるなど中通りとの交流を密にしていく方針を示しているので、「福島圏」に加えていいと考えます。なお、相双地域のうち「福島圏」に属する地域の人口は、約13,000人といったところ。原発事故の影響で人口の流出が止まらない相双地域ですがそれでも住民票上は184,000人ほどの人口がいるので、残りの約171,000人は「水戸圏」か「仙台圏」のいずれかに属するということになります。そこで、(どちらに転んでも「福島圏」ではないのであまり気が進まないのですが)常磐線沿線における「水戸圏」と「仙台圏」の境目はどこだろうと調べてみたところ、ちょっと意外な結果が出ました。個人的には相馬藩と磐城平藩との境界であった大熊町の大野駅あたりかなと漠然と思っていたのですが、水戸駅と仙台駅との中間点は楢葉町の木戸駅から200メートル北であり、列車の所要時間や運賃もまた、木戸駅の一駅北、同じ楢葉町にある竜田駅で仙台駅優勢となります。なお、全区間普通列車利用の前提で竜田駅におけるデータを示すと、【対水戸駅】運行本数 上下31本平均所要時間 2時間23分片道運賃 2,210円【対仙台駅】運行本数 上下29本平均所要時間 2時間22分片道運賃 1,890円となり、指標もまた、【対水戸駅】運行本数 + 3.3ポイント平均所要時間 - 0.4ポイント片道運賃 - 7.8ポイント計 - 4.9ポイント【対仙台駅】運行本数 - 3.3ポイント平均所要時間 + 0.4ポイント片道運賃 + 7.8ポイント計 + 4.9ポイントと、仙台駅が水戸駅を上回る結果となります。従って、常磐線沿線における「水戸圏」と「仙台圏」の境界は、木戸、竜田両駅の中間を流れている木戸川ということになるでしょうか。地理的には目立つ境界ではありますが、楢葉町は南北に二分された形になります。なお、相双地域における各「圏」の区域と人口を軽く紹介すると、「福島圏」…川内村、葛尾村および飯舘村の全域、相馬市山上および玉野、浪江町津島。人口約13,000人「水戸圏」…広野町の全域、楢葉町南部(旧木戸村)。人口約8,000人「仙台圏」…南相馬市、双葉町、大熊町および富岡町の全域、山上および玉野を除く相馬市、津島を除く浪江町、楢葉町北部(旧竜田村)。人口約163,000人となります。宮城県は白石市など中通りの北側で「福島圏」の浸食を受けましたが、浜通りで倍返しどころか「10倍返し」ぐらいのリベンジをした格好になりますね。

2012.02.08

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た福島「圏」の境界についての考察(その10 磐越東線他いわき市周辺部編)

前回の考察が予想外に大分量に及んだので、ちょっとまとめです。中通り南部において、「宇都宮圏」および「水戸圏」に分類される地域は、「宇都宮圏」…白河市のうち東北中学校学区(概ね旧大沼村および旧小田川村)、旧大信村、旧東村東部(=旧小野田村)を除く全域、西郷村の全域(人口約72,000人)「水戸圏」…棚倉町のうち旧近津村、塙町および矢祭町の全域、鮫川村のうち渡瀬、青生野(人口約21,000人)となるものと思われます。従って、福島県内における「宇都宮圏」は南会津地域(約24,000人)と併せ、約96,000人の人口を擁することになります。県民の5%弱が浸食されているというだけも凄まじいと思うのですが、「宇都宮圏」を上回る様相を呈しているのが、これから紹介するいわき市内における「水戸圏」の浸食ぶりです。なにせ、福島駅と水戸駅との中間地点は、いわき市内の山間、夏井川渓谷や背戸峨廊に程近い江田駅の北側500メートルの地点。ただし、磐越東線が地方交通線であり江田駅からだと福島駅方面の方がその距離が長い関係で、同駅からの運賃は、水戸駅が1,890円なのに対し福島駅が2,210円と割高になります。従って、江田駅のデータもまた、普通列車利用を前提に考えると、【対福島駅】運行本数 上下11本平均所要時間 2時間28分片道運賃 2,210円【対水戸駅】運行本数 上下12本平均所要時間 2時間14分片道運賃 1,890円と対福島駅の完敗であり、従って指標も、【対福島駅】運行本数 - 4.3ポイント平均所要時間 - 5.0ポイント片道運賃 - 7.8ポイント計 -17.1ポイント【対水戸駅】運行本数 + 4.3ポイント平均所要時間 + 5.0ポイント片道運賃 + 7.8ポイント計 +17.1ポイントと大差がつく結果となります。東北新幹線を利用すれば平均所要時間の面では対水戸駅を上回ることが可能ですが、その分運賃が割高になるため、指標の差は縮まりません。なお、江田駅から一駅福島駅寄り、中通り側から見ていわき市の玄関口に位置する川前駅だと、【対福島駅】運行本数 上下11本平均所要時間 2時間14分片道運賃 1,890円【対水戸駅】運行本数 上下12本平均所要時間 2時間23分片道運賃 2,210円と、平均所要時間、片道運賃の両面で対水戸駅を上回るため、指標も、【対福島駅】運行本数 - 4.3ポイント平均所要時間 + 3.2ポイント片道運賃 + 7.8ポイント計 + 6.7ポイント【対水戸駅】運行本数 + 4.3ポイント平均所要時間 - 3.2ポイント片道運賃 - 7.8ポイント計 - 6.7ポイントと、逆転することになります。この結果を踏まえると、いわき市は、川前地区を除いた全域が「水戸圏」ということになるかと思います。川前地区の人口は約1,300人。いわき市の全人口は約333,000人ですから、実に331,700人が流失していることになります。それだけでは可哀想だから、49号線と349号線の両国道が合流する三和町三阪地区も、お情けで「福島圏」に入れてもいいかもしれません。三阪地区は小野町や平田村に近接し、2006年までは川前駅から更に二駅福島駅寄りの小野新町駅から常磐交通(現・新常磐交通)の路線バスが発着していたから、一応それなりの根拠はあります。しかし、三阪地区を合わせたとしても人口は2,500人程度ですから、残りの330,500人は依然として「水戸圏」に留まります。なお、平田村、あるいはその南に隣接する古殿町に関しては、いわき市方面からの路線バスの便が皆無であり、逆に小野新町駅や磐城石川駅といった「福島圏」の駅からは路線バスが発着しているので、「福島圏」に組み入れていいでしょう。…と一旦書いてみたのですが、更に詳しく調べてみると、実はこの他に、いわき市内の意外な場所に「福島圏」があることがわかりました。それは、好間地区のいわき中央IC付近。ICに隣接するバス停に福島駅や郡山駅とを結ぶ高速バスが頻繁に発着する関係で局地的に中通りとを結ぶパイプが発達している地理的条件により、なんと「福島圏」の飛び地が発生しているのです。複数のルートについて試算してみたところ、いわき中央IC付近では、福島駅方面は「いわき~福島間高速バス(一日上下16本)」および「いわき~郡山(~会津若松)間高速バス⇒東北新幹線(一日上下45本)」両ルートの合算、水戸駅方面は「町田橋バス停~いわき駅間路線バス⇒常磐線(特急含む)」のルートがベストであり、各便のデータを集計してみると、【対福島駅】運行本数 上下61本平均所要時間 1時間49分平均片道運賃 2,938円※片道運賃の内訳 いわき~福島間高速バス(上下16本) 2,300円 いわき~郡山間高速バス⇒東北新幹線(上下45本) 3,160円【対水戸駅】運行本数 上下51本平均所要時間 1時間57分平均片道運賃 2,481円※片道運賃の内訳 いわき駅から普通列車利用(上下27本) 1,940円 いわき駅から特急列車利用(上下24本) 3,090円となり、指標は、【対福島駅】運行本数 + 8.9ポイント平均所要時間 + 3.5ポイント片道運賃 - 3.7ポイント計 + 8.7ポイント【対水戸駅】運行本数 - 8.9ポイント平均所要時間 - 3.5ポイント片道運賃 + 3.7ポイント計 - 8.7ポイントと、水戸駅を上回ることになります。なお、福島駅方面の運賃は通常運賃によるものであり、高速バスの往復割引や郡山駅~福島駅間のWきっぷを活用すれば、隣の叶田団地入口バス停もまた「福島圏」に組み入れることが可能です。ついでに、いわき中央ICから国道49号線を西進した先にある三和町永戸、沢渡の両地区についても調べてみたのですが、こちらについては、いわき中央ICでバスを乗り換えなければならない時間的ロスが響き「福島圏」への編入は厳しい情勢のようです。高速バスがいわき三和ICでも停車してくれるのならば情勢が一変するのでしょうが、多分期待はできないでしょう。いわき中央ICの駅勢圏ならぬ「バス停勢圏」は、大字名を列挙すると好間町内の中好間、上好間、北好間、そして好間工業団地といったあたりでしょうか。人口は6,000人ほど。従って、先に紹介した川前、三阪の両地区と併せて、いわき市内における「福島圏」の人口は8,000人強ということになるでしょうか。残りの325,000人余りは「水戸圏」ですが、福島市といわき市との距離感から連想する印象から考えると、「福島圏」は意外に健闘していると言えなくもありません。

2012.02.08

コメント(0)

-

関西・東海の地域格差

今日は休日。例によって何の気なしにネットサーフィンしていたら、「奈良県の南北格差」というちょっと興味深い問題に行き当たりました。驚いたことにこの問題、ウィキペディアの奈良県のページにも記載されているんですね。確かに指摘されている通り奈良県は北部が大阪や京都に程近い盆地で、南部が紀伊半島基部の山岳地帯。経済や人口の集積も「北高南低」なのは理解できるのですが、同じページの「都市圏」の項を見ると、「こういった県当局の南部軽視の姿勢は、平城遷都1300年祭においても同様で、県北端の奈良市だけが賑わいを独占し、労力や金銭面での負担だけは県下の各自治体、諸団体に求めるという図式となっているだけでなく、平成23年台風12号によって甚大な被害を受けた十津川村、野迫川村などはまさに県当局の不作為とも言える南部軽視が招いた人災という側面も否定できない。」と中立を旨としているはずのウィキペディアにしてはかなり激しい論調が展開されているので、緊急性のある課題なんだなと痛感します。同様の問題が起きつつあるのが滋賀県で、同じくウィキペディアの滋賀県のページにある湖北の項を見ると、「(県庁所在地のある大津市など)湖南地方などに比べて宅地開発や工場進出が遅れているが(いわゆる『南北格差』)」という一文が挿入されています。というか、考えてみると、関西や東海の府県庁所在地の大半はいずれもその区域の端に偏しており、しかも名古屋や大阪といった大都市に近接していますよね。従って、いわゆる「○○府民」の増加などで県庁所在地周辺が都市的に発展を見せる一方で、それ以外の地域が取り残され過疎化が急激に進行しているという二極分化が激しい印象があります。下手すると京都府や兵庫県など政令指定都市を擁する府県も例外ではありません。逆に関東では、群馬県を除けば県庁所在地が県のほぼ中央に位置しているせいか、その傾向があまり見られないように思います。福島県は県庁所在地が北に偏している割には各地域の発展バランスが取れているという実に不思議な存在ですが、周辺に東名阪ほどの大都市がなかったが故に、独自の発展過程を遂げたんですかねぇ…奈良県吉野産の透明感あふれる美しい葛粉です。吉野葛 150g 【02P26Jan12】

2012.02.08

コメント(0)

-

田口忠誠&COMPAS ORCHESTRA

私の勤務先には変わった前歴や特技を持っている人が結構いて、まぁ個人情報が絡むから詳しくは言えないのですが、元プロボクサーとか現役DJとか、探してみるとそんなのが結構いたりします。その中でも一番すごいなと思っていたのは、近年退職したのですが現役中からジャズ・トランペッターとして活躍している方で、私もライブに何度か足を運んだことがあります。仕事中とは全く異なる演奏中の表情を目の当たりにし、仕事一本の会社人間よりもプライベートタイムが充実した(というか「天職」なのかもしれませんが)人生の方が「豊か」だよな~ とか思ったりしてました。で、その方~田口忠誠さんとおっしゃるのですが~、今、なんとバンマスになってます。その名も田口忠誠&COMPAS ORCHESTRA! 結構な大編成のバンドで、宮城県内外において精力的にライブ活動を行っているようです。ネット上でお付き合いのあるelbe14さんも会社を早期退職されて郡山市内で団塊世代のためのピアノ教室を主催してらっしゃいますが、なぜかそういった方と縁のある私。特段の特技もないので同じことはできないと思いますが、少なくともそういった諸先輩方のライフスタイルを知ることによって得られる余裕みたいなものはあって、変な話それだけでも心の財産になっているのではないかなと思ったりもします。チャーム トランペット 真鍮古美

2012.02.07

コメント(2)

-

公共交通機関の利便性面から見た福島「圏」の境界についての考察(その9 水郡線他白河市周辺部編)

さて、前回の考察で「かなりややこしい様相を呈している」と書いた白河市周辺部について、切り込んでいきたいと思います。本稿では主として鉄道の通じていない地域について紹介する予定ですが、行きがかり上水郡線のデータについても紹介する必要が生じます。というのも、例えば白河市の旧東村を通過するバスは、「新白河駅~白河駅前~旧東村~(磐城)石川駅前」(一日上下14本)及び「白河駅前~旧東村~(磐城)棚倉駅前」(同上下8本)と福島交通の二系統があり、東北本線(宇都宮線)のみならず水郡線のデータも見ていかないとどこの都市との間が利便性が高いのか判別がつかないからです。同様に、旧東村の南に位置する白河市の旧表郷村もまた、「白河駅~新白河駅(一部経由しない便あり)~磐城棚倉駅」(JR関東白棚線 一日上下42本)というバス路線があり、やはり水郡線の存在抜きには利便性を語れない状況です。なお、白河市周辺部については「福島圏」と「宇都宮圏」との争いでしたが、水郡線はその名の通り水戸駅と郡山駅(線路名称上の終点は安積永盛駅ですが、列車はすべて郡山駅まで直通します)とを直結しているので、同線の沿線については「福島圏」と「水戸圏」との争いになります。3都市の圏域が複雑に絡み合う点もまた、ややこしいと言えるでしょう。そこで、水郡線のデータについてみていくと、距離、運賃とも、磐城棚倉~磐城浅川間を境に、水戸駅優勢か福島駅優勢かが分かれるようです。列車の運行本数に関しては福島駅方面が若干優勢のようですが、とりあえず、双方面とも普通列車利用ということで磐城棚倉駅のデータをみていくと、【対福島駅】運行本数 上下16本平均所要時間 2時間13分片道運賃 1,890円【対水戸駅】運行本数 上下15本平均所要時間 2時間15分片道運賃 1,620円となり、指標は、【対福島駅】運行本数 + 3.2ポイント平均所要時間 + 0.7ポイント片道運賃 - 7.7ポイント計 - 3.8ポイント【対水戸駅】運行本数 - 3.2ポイント平均所要時間 - 0.7ポイント片道運賃 + 7.7ポイント計 + 3.8ポイントと、若干水戸駅優勢となります。なお、福島駅方面で新幹線を使用した場合でも、所要時間が短くなる半面特急料金の負担が大きくなるため、水戸駅を上回ることができません。で、話がこれで終わればいいのですが、郡山駅~福島駅間でWきっぷを利用した場合、磐城棚倉駅~福島駅間は片道1,650円で行くことが可能になります。従って、対水戸駅との運賃の差額が減少するため、指標もまた、【対福島駅】運行本数 + 3.2ポイント平均所要時間 + 0.7ポイント片道運賃 - 0.9ポイント計 + 3.0ポイント【対水戸駅】運行本数 - 3.2ポイント平均所要時間 - 0.7ポイント片道運賃 + 0.9ポイント計 - 3.0ポイントと、対水戸駅を逆転するに至ります。もっとも、磐城棚倉駅と福島駅を往復する際にWきっぷを活用しようと思いつく人はあまり多くないと推定されますので、磐城棚倉駅に関してはわずかに水戸駅優勢かなと思わなくもありません。ところが、話はここだけでは終わりません。本稿の冒頭において白河駅・新白河駅と磐城棚倉駅とを結ぶバス(白棚線)が一日上下42本あると述べましたが、これは水郡線の列車本数の倍以上の数字なのです。従って、白棚線で新白河駅まで行き、そこで東北本線(宇都宮線)なり東北新幹線に乗り換えて福島駅や宇都宮駅に行った方が水郡線を利用するよりも利便性が高い可能性があるのです。そこで、このルートについて、普通列車を利用した場合の福島駅、宇都宮駅の双方のデータを調べてみると、【対福島駅】運行本数 上下29本平均所要時間 2時間41分片道運賃 2,160円【対宇都宮駅】運行本数 上下25本平均所要時間 2時間31分片道運賃 1,990円という結果が出ます。意外に感じたのは、対福島駅の運行本数が対宇都宮駅のそれを4本も上回っていることです。特に磐城棚倉駅⇒新白河駅⇒福島駅方面の便が17本と多く、白棚線が棚倉町・旧表郷村と郡山市・福島市とを結ぶ重要な足であることが認識されます。前回の考察で新白河駅自体は「宇都宮圏」であると記しましたが、その新白河駅がハブになっている所に、妙な印象を受けます。従って、このルートの指標も、【対福島駅】運行本数 + 7.4ポイント平均所要時間 - 3.2ポイント片道運賃 - 4.1ポイント計 + 0.1ポイント【対宇都宮駅】運行本数 - 7.4ポイント平均所要時間 + 3.2ポイント片道運賃 + 4.1ポイント計 - 0.1ポイントと、ほんのわずかに福島駅優勢との結果が出てしまいます。なお、東北新幹線を利用した場合でも同様の結果がでますが、いずれも平日における指標であり、白棚線の運行本数が減少する土日祝日に関しては、宇都宮駅優勢の結果となります。ちなみに、磐城棚倉駅における、対水戸駅、対宇都宮駅双方についても、一応比較してみると、【対水戸駅】運行本数 -25.0ポイント平均所要時間 + 5.6ポイント片道運賃 +10.2ポイント計 - 9.2ポイント【対宇都宮駅】運行本数 +25.0ポイント平均所要時間 - 5.6ポイント片道運賃 -10.2ポイント計 + 9.2ポイントと、運行本数の多さがモノを言って、宇都宮駅優勢の結果が出ます。以上のことから、磐城棚倉駅における利便性の順位は、福島駅(白棚線経由)≧宇都宮駅(白棚線経由)>水戸駅(水郡線経由)≧福島駅(水郡線経由)ということになるかと思われます。磐城棚倉駅の話にずいぶんと時間を割いてしまいましたが、冒頭で述べた白河市近辺の路線バスについて、簡単に話をまとめたいと思います。まず、白棚線沿線の旧表郷村についてですが、磐城棚倉駅での指標を敷衍してそのまま福島駅がわずかに優勢になると思ってしまいがちですが、各項目のポイントを見ると平均所要時間と片道運賃が宇都宮駅優勢となっています。この差異は新白河駅まで固定化されますから、磐城棚倉駅よりも所要時間や運賃が縮小される旧表郷村ではむしろ指標のポイント格差は広がるという結果を招きます。0.1ポイントの差なんてすぐにひっくり返りますので、旧表郷村は「宇都宮圏」に属すと見ていいと思います。旧東村については、バスの時刻を調べてみると磐城石川駅での接続があまり良くなく、福島駅方面とのアクセスもまた宇都宮駅方面と同様に白河駅で乗り換えた方が利便性が高くなります。白棚線と同様の奇跡は起こらず、すべての項目で宇都宮駅が福島駅を上回ります。なお、このバスの経由地である白河市五箇地区は久田野駅と比較的近いのでひょっとすると「福島圏」に属する可能性もありますが、本稿では一応「宇都宮圏」に加えます。また、旧東村東端に位置する野出島地区はバスが経由せずかつ水郡線の里白石、磐城浅川両駅と至近距離に位置するため、本稿では「福島圏」に加えます。また、同じ白河市内では、旧大信村も白河駅から福島交通(一日上下6本)、矢吹駅から大信地域自主運行バス(同4本)が発着しており判断に迷うところですが、これについては「福島圏」に属する矢吹駅との繋がりの方が強いようです。あと、磐城棚倉駅周辺の処遇ですが、同駅の所在する旧棚倉町及びその周辺の旧社川、山岡、高野の各村については、多少異論は残りますが「福島圏」ということにしたいと思います。久慈川の源流と八溝山の山頂の一角が確保できるのだから、ある意味御の字と言えるかもしれません。ただし、同じ棚倉町内でも南部の旧近津村は、その南に位置する塙、矢祭両町と同様に「水戸圏」になります。一番迷ったのが棚倉町の東にある鮫川村の処遇で、バス路線を調べてみると磐城棚倉駅ではなく磐城石川駅との繋がりが最も強いことから原則的には「福島圏」にしたいと考えていますが、村南部、塙町に近い国道289号線沿道の渡瀬、青生野(あおうの)両地区については「水戸圏」にした方がいいようです。

2012.02.06

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た福島「圏」の境界についての考察(その8 東北本線上り・東北新幹線上り編)

前回の考察に続いての「福島圏」と「宇都宮圏」の境界論議は会津から中通りへと舞台を移し、今回は東北本線(宇都宮線)について述べていきたいと思います。東北本線において福島駅と宇都宮駅との中間になる地点は、白河駅と久田野駅との間、白河駅の北側3キロほどの地点にあります。東北本線(宇都宮線)一本で結ばれているので運賃体系の面でも素直であり、片道運賃を見ると白河駅では宇都宮駅1,280円に対し福島駅1,450円、逆に久田野駅では宇都宮駅1,450円に対し福島駅1,280円と、立場がクッキリと分かれます。所要時間の面でも同様で、この区間を境に宇都宮駅優勢か福島駅優勢かで分かれます。宇都宮方面では黒磯駅で必ず乗り換える必要があるため多少のロスが発生しますが、福島方面も郡山で乗り換える列車が結構多く、また乗換を要さない列車でも郡山駅で長時間停車するため、どちらも優劣つけられない情勢となってしまいます。従って、東北本線(宇都宮線)の普通列車でみていく限り、白河駅以南が「宇都宮圏」ということになります。以下白河駅のデータを示すと、【対福島駅】運行本数 上下36本平均所要時間 1時間36分片道運賃 1,450円【対宇都宮駅】運行本数 上下36本平均所要時間 1時間28分片道運賃 1,280円となり、指標もまた、【対福島駅】運行本数 ± 0.0ポイント平均所要時間 - 4.3ポイント片道運賃 - 6.2ポイント計 -10.5ポイント【対宇都宮駅】運行本数 ± 0.0ポイント平均所要時間 + 4.3ポイント片道運賃 + 6.2ポイント計 +10.5ポイントと、宇都宮駅優勢の結果が出ます。郡山駅~福島駅間のWきっぷを活用すれば白河駅~福島駅間は片道1,350円まで値段を下げることが可能ですが、白河駅~宇都宮駅間の運賃を下回ることができず、指標を逆転するまでに至りません。県南の枢要である白河市中心部が「宇都宮圏」というのも、少し淋しい気がします。また、白河駅から一駅宇都宮駅に位置し東北新幹線も停車する新白河駅もまた、在来線、新幹線ともに宇都宮優勢の結果となります。新幹線を利用した場合のデータを示すと、【対福島駅】運行本数 上下37本平均所要時間 33分片道運賃 3,240円(自由席特急券代1,790円を含む)【対宇都宮駅】運行本数 上下37本平均所要時間 27分片道運賃 3,070円(自由席特急券代1,790円を含む)であり、指標も同様に、【対福島駅】運行本数 ± 0.0ポイント平均所要時間 -10.0ポイント片道運賃 - 2.7ポイント計 -12.7ポイント【対宇都宮駅】運行本数 ± 0.0ポイント平均所要時間 +10.0ポイント片道運賃 + 2.7ポイント計 +12.7ポイントとなります。ここで注目すべきは、平均所要時間に大きな差がついてしまっていることです。この背景には、新白河駅に停車する新幹線の列車の3分の1近い上下12本が郡山駅止まりの「なすの」であり、福島駅までたった2駅しか離れていないにも関わらず中間の郡山駅で乗換を余儀なくされることと無縁ではありません。確かに新白河駅周辺は首都圏への通勤者も少なからず存在するし「なすの」の存在は貴重でしょうが、同じ県内なのに新幹線を乗り換えなければならない現状があるということに対し、福島県当局や新白河駅付近の方がどのように考えているか伺ってみたいところです。なお、白河駅や新白河駅近辺のバス路線については、東側を走っている水郡線との絡みもあってかなりややこしい様相を呈しているので、発表は次回に回します。

2012.02.05

コメント(0)

-

子供がスキーに行ってきた。

今日の日中、妻と子供達とが、栗子までスキーに行ってました。私も休日だったのですが、ゆっくり休みたいのでお留守番(おいおい)実は子供達は先月にもスキーに行っていて、今回が生涯2度目のスキー。今回は「一人でリフトに乗れる」ことを目標に、コースに挑んできました。結果はというと、まぁ何とかできたかなというところでしょうか。滑る技術の方も、多少は上達したようで「今シーズン中にもう一度滑りに行きたい」とやる気満々です。コーチ役(?)を務めた妻の方も、別の意味でやる気満々。原発事故の影響で昨年満足に泳ぐことができなかったのを気にしてか「今度は屋内プールに連れてって、泳ぎを教えなければ」などと言ってました。ある意味スパルタ教育だし、さすがにここまでは子供達もノッてくるかなぁ? と思ったりもするのですが、昨年1年間特に運動面でいろいろと制約を強いられただけに、今年は多少なりとも挽回していかないと全国に後れをとってしまうのではないかという危機感が、福島県の少なからぬ親御さんにあるかと思います。明るく、前向きに、頑張らねば! ですね。この商品はコーナーのみです★弾力のあるブラシで泥や砂を落とす!ゴルフ場やスキー場、海浜施設におすすめ!山崎産業エバックブラシハードマットGF用【コーナー 75×75mm】F-118-FC

2012.02.05

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た福島「圏」の境界についての考察(その7 会津鉄道編)

前回考察した只見線沿線の駅とを結ぶバス路線について調べてみたら、ちょっと意外なことがわかりました。会津川口駅から会津バスの路線が出ている昭和村なのですが、実はこの村、冬季(12月1日~翌年3月31日)運休ながら国道401号線舟鼻峠を越えて南会津町にある会津鉄道の会津田島駅とを結ぶ路線バスも運行されているのです。運行しているのは、昭和村内に本社を置く金子建設という建設会社で、「金子観光バス」の名称でバスを走らせています。昭和村とを結ぶバスの本数は、会津バス、金子観光バスとも一日3往復と少ないですが、周辺諸都市へのアクセスの利便性についてみていくと、会津田島駅・宇都宮市>会津田島駅・福島市>会津川口駅・福島市>会津川口駅・新潟市の順になるのです。宇都宮市へのアクセスは会津鉄道⇒野岩鉄道⇒東武鬼怒川線と順次南下して東武鬼怒川線と東武日光線が合流する下今市駅からJR日光線の今市駅まで10分ほど歩きJR宇都宮駅に至るという「乗り鉄」以外には食指が動かなそうなルート(苦笑)なのですが、にも拘らず、福島駅が敗れ去るという結果になります。なお、郡山駅と宇都宮駅との比較であれば、会津鉄道⇒高速バスというルートをとった場合に限り、郡山駅優勢の結果が出るようです。磐越西線や只見線は同じJR東日本の路線なので運賃も割安で済みましたが、会津鉄道は第三セクターなので、同一体系運賃というJR線の優位性が減殺される一方で、磐越西線に比べて運行本数の多い高速バスとの相性が良くなるようです。この結果から、昭和村や南会津町は「福島圏」ではなく「宇都宮圏」に属するという仮定が成り立ちそうですが、その前に、会津鉄道における両圏の境界はどの辺りにあるのか、確定させる必要があるかと思われます。そこで、早速調べてみると、更に驚愕の事実が判明します。鉄道での距離だけで算出すると、「福島圏」と「宇都宮圏」との中間点は、なんと会津田島どころか会津若松市南部に位置する芦ノ牧温泉駅の南方1.7キロの地点となるのです。もっとも、会津鉄道の運賃はJR東日本どころか阿武隈急行よりも割高であり、会津鉄道の起点である西若松駅~芦ノ牧温泉駅間が10.5キロしかないのに片道運賃が400円、西若松駅~会津田島駅間が42.0キロで1,430円もします。野岩鉄道も全線が会津高原尾瀬口駅~新藤原駅の30.7キロしかないのに片道運賃が1,040円という状況で、会津鉄道ほどではないですが、お付き合いしてくれています。従って、運賃上の「福島圏」と「宇都宮圏」との中間点は、南会津町と会津若松市との中間に位置する下郷町の会津下郷駅駅付近となります。同駅からの正規片道運賃は、とりあえず普通列車利用で考えると、福島駅が3,010円なのに対し、宇都宮駅が2,910円。その一駅福島駅寄りの弥五島駅だと、福島駅2,910円、宇都宮駅2,910円と逆転する結果となります。どうやらこの辺りが境界のようで、データを採ってみると、その通りの結果となります。以下、双方面とも普通列車のみを利用した場合のデータを示すと、【対福島駅】運行本数 上下23本平均所要時間 3時間35分片道運賃 3,010円【対宇都宮駅】運行本数 上下21本平均所要時間 3時間19分片道運賃 2,910円となり、指標もまた、【対福島駅】運行本数 + 4.5ポイント平均所要時間 - 3.9ポイント片道運賃 - 1.7ポイント計 - 1.1ポイント【対宇都宮駅】運行本数 - 4.5ポイント平均所要時間 + 3.9ポイント片道運賃 + 1.7ポイント計 + 1.1ポイントと、宇都宮駅が若干優勢の結果となります。なお、対福島駅のデータを高速バスや新幹線を使ったものに変更しても、大半のケースで弥五島駅~会津下郷駅間で指標が逆転する結果となります。非常に面白いことに、会津下郷駅より北側は、1955年に下郷町が成立するまでは江川村という独立した村でした。恐らく旧江川村までが「福島圏」で、それ以南の下郷町(旧楢原町及び旧旭田村)及び会津田島駅を基点としてバス路線が網羅されている南会津町全域、更に檜枝岐村は「宇都宮圏」と考えることができるかと思います(ただし、旧楢原町に属していた大内宿で知られる大内地区は、現在江川小学校の学区となっていることから、「福島圏」に属すると考えられます)。本稿の冒頭で述べた昭和村も含めて、「宇都宮圏」に属する地域の人口は、24,000人程度かと推察されます。ここでもまた、「福島県」に属しながら「福島圏」の埒外にある地域が、広範囲にわたっているということになるかと思います。

2012.02.05

コメント(0)

-

「ミュージックギフト 音楽地球号」

最近うちの子供達が好んで聴いている「ラジオ番組」があります。それは、福島では午後9時半からラジオ福島で流れている「ミュージックギフト 音楽地球号」。何が面白いって、リクエストナンバーに全くと言っていいほど脈絡がない(笑)一応今年に入ってからのリクエストナンバーをこちらに紹介しますが、年明けののっけから山田太郎「新聞少年」ってなんだ(笑)もう何でもありのカオス状態なんです。特に1月24日がすごいですよね。1曲目が都はるみ「アンコ椿は恋の花」、2曲目がレッド・ツェッペリン「移民の歌(Immigrant Song)」、3曲目がバラクーダー「日本全国酒飲み音頭」って、あまりにも脈絡なさすぎ(爆) 1曲目で「♪あんこ~」と唸った後は2曲目で「♪アアア~ッ アッ!!」とシャウトして3曲目で「♪酒が飲める飲めるぞ」と調子良く手拍子しろってか。リスナーとしては気を抜けない番組かと思います。だもんで、特に上の子がハマり気味。寝かしつけのためにかけたつもりが却って興奮してしまい、金曜日の夜など夜更かししがち。昨日も調子こいて「AKB48の"私たちの物語"」なんて聴いてたもんなぁ(笑)※被災地のご注文に限ります※お一人様1回限りとさせていただきます【被災地の方限定】Panasonic単三乾電池 4個1円【防災グッズ 電池 単1】懐中電灯 ラジオ ランタンに

2012.02.04

コメント(0)

-

寒いですね…

ここ数日の寒波で、大雪、強風などが相次いでいます。ニュースで見る日本海側の映像は、どこも雪、雪、雪… 「色の白いは七難隠す」とは言いますが、「白い大難」と化してますね。除雪作業中の事故で亡くなった方も相当数にのぼるとか。ご冥福をお祈りする次第です。特に痛々しく感じるのは、震災や原発事故で避難した方が身を寄せる仮設住宅にも、容赦なく雪が降り積もっていること。難を逃れてやって来たところで天災。昨年7月の新潟・福島豪雨もありましたし、自然の猛威は被災者を容赦なく痛めつけるなと思います。明日は立春。寒さも次第に緩んでくるようです。気温の上昇とともに何かいいことがあればいいなと思うのですが、震災から間もなく1年なのか… 否応なく、あの日の感覚に引き戻されてしまいそうで、憂鬱になります。【送料無料】 豪雨・豪雪の気象学 応用気象学シリーズ / 吉崎正憲 【全集・双書】

2012.02.03

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た福島「圏」の境界についての考察(その6 只見線編)

前回の考察で、磐越西線沿線の「福島圏」の境界は喜多方駅と山都駅との間になる旨を書きました。従って、その境界線は、概ね旧喜多方市と旧山都町との境目になると思われます。なお、喜多方駅からはバスが数系統出ており、旧熱塩加納村方面(会津バス)と北塩原村北山・大塩方面(磐梯東都バス)については簡単に調べてみましたが、いずれも福島駅優位の結果となりました。ダイヤを確認するとバス沿線の各地域から会津若松市との通勤、通学などの便宜が図られているようで、結果、福島駅方面への利便性が相対的に高まったと言えるでしょう。また、国道49号線に沿って会津坂下町の会津バス坂下営業所から西会津町の野沢駅前まで西会津町民バスが走っているのでこちらについても一応調べてみましたが、西会津町内のバス停については新潟駅優勢の結果となりました。以上の結果から、喜多方市のうち旧山都町及びその西側に位置する旧高郷村、そして更に西側の西会津町については「新潟圏」ということになるかと思われます。この地域の人口は約13,000人。宮城県と山形県でこさえた「貯金」を、ここで一気に吐き出した形になります。磐越西線と同様に、福島県内において「福島圏」と「新潟圏」とがつばぜり合いを演じる路線としては、もう一つ、只見線があります。もっとも、この路線は昨年7月の新潟・福島豪雨によって甚大な被害を受けたために現時点での列車の運行は会津川口駅以東、また代行バスの運行自体も只見駅以東にとどまっており、新潟県への通り抜けが不可能な状況にあります。ただ、いずれは全線復旧することと思うし、祈願の意味合いも込めて、本稿では豪雨以前の運行体系に基づいて、考察していきたいと思います。只見線における福島駅と新潟駅との中間地点は、金山町の中心に位置する会津川口駅付近となります。福島駅まで171.5キロ、新潟駅まで171.1キロですから、どちらにしても遠いとしか言いようがありません。なお、会津川口駅の片道運賃は、福島駅、新潟駅とも2,940円です。ちなみに、磐越西線の項で登場したえちごワンデーパスは、有効期限が一日しかなく、しかも金山町から新潟方面へは一日上下5本しか列車が運行されていない上に平均所要時間が片道4時間以上かかるため日帰りはほぼ不可能と考えられることから、使用は不可能ではないかと思います。また、えちごワンデーパスのフリーエリアは小千谷駅までのため、新潟駅との距離(79.5キロ)を考えると、仮に購入し片道だけ利用しても通常運賃(1,280円)より割高な結果となります。逆にWきっぷは有効期間が1ヶ月のため別に日帰りではなくとも利用は可能ですが、本稿では新潟駅側にあわせ、利用しないものとしてデータ、指標を計算しようかと思います。なお、会津川口駅におけるデータは、福島駅、新潟駅両方面とも全区間在来線利用とした場合、以下の通りとなります。【対福島駅】運行本数 上下10本平均所要時間 4時間41分片道運賃 2,940円【対新潟駅】運行本数 上下5本平均所要時間 4時間29分片道運賃 2,940円所要時間や運賃は大差ないものの、只見線は会津若松~会津川口間の区間列車が多いため、運行本数は福島駅側が倍という結果になります。従って指標も、【対福島駅】運行本数 +33.3ポイント平均所要時間 - 2.2ポイント片道運賃 ± 0.0ポイント計 +31.1ポイント【対新潟駅】運行本数 -33.3ポイント平均所要時間 + 2.2ポイント片道運賃 ± 0.0ポイント計 -31.1ポイントと、福島駅が大きく優勢という結果となります。なお、新幹線を利用した場合でも、新潟側にSきっぷという新潟駅~長岡駅間が往復2,920円で新幹線乗車可能な回数券が通年で利用できるというメリットがあるものの、運行本数の差は如何ともできず、福島駅優勢の結果となります。ちなみに、新幹線を利用しても、会津川口駅~福島、新潟両駅間の平均所要時間はいずれも3時間57分で、「遠いな~」と嘆きたくなります。会津川口駅の西隣の本名駅以西は、福島駅、新潟駅両方面とも一日上下5本しかないため、所要時間及び運賃面から新潟駅優勢の結果となります。従って、旧金山町西部の旧本名村及び旧横田村、更にその西側の只見町については、「新潟圏」に入るとみていいと思います。なお、これらの地域の人口は、5,000人強といったところでしょうか。

2012.02.02

コメント(0)

-

公共交通機関の利便性面から見た福島「圏」の境界についての考察(その5 磐越西線編)

「対山形駅」の奥羽本線・山形新幹線編に続いては、「対新潟駅」。今回は、磐越西線について、考察を進めたいと思います。この路線を考えるとき、返す返すも残念だなと思うのが、1984年に廃止された国鉄日中線の存在です。喜多方駅から旧熱塩加納村の熱塩駅までの盲腸線として運行されていましたが、元々は大峠を越えて米沢市まで通じる予定でした。従って、仮に全線開通したとなれば、喜多方駅から福島駅までのルートが複数できたことになるし、奥羽本線・山形新幹線編で述べたように米沢駅は福島駅よりも山形駅の方が利便性が高いから、ひょっとしたら旧熱塩加納村内の駅に福島駅より山形駅の方が行きやすい駅が出現していた可能性があります。もっとも、この路線が廃止されて以降も大峠を越えて運行される定期の路線バスは皆無です(ロンドンタクシーだったらありますが)から、「対山形駅」を調査する必要もまた現時点ではないと言っていいでしょう。また、この路線の沿線から福島駅方面へのルートを考えた場合、パターンが多岐にわたるというのも、特徴の一つに挙げられるでしょう。というか、沿線で福島駅から乗換なしで行くことができる地域は、高速バスが直通する会津若松市のみです。なお、パターンを列挙すると、・磐越西線⇒郡山駅⇒東北本線⇒福島駅・磐越西線⇒郡山駅⇒東北新幹線⇒福島駅・磐越西線⇒郡山駅⇒高速バス⇒福島駅・磐越西線⇒会津若松駅⇒高速バス⇒福島駅・磐越西線⇒会津若松駅⇒高速バス⇒郡山駅⇒東北本線⇒福島駅・磐越西線⇒会津若松駅⇒高速バス⇒郡山駅⇒東北新幹線⇒福島駅・磐越西線⇒会津若松駅⇒高速バス⇒郡山駅⇒高速バス⇒福島駅これだけあるのです。とりあえず、磐越西線経由における福島、新潟両駅の中間点を、探っていきたいと思います。全区間普通列車利用を前提とした場合、距離上の中間点は、堂島駅~笈川駅間となります。笈川駅と福島、新潟両駅間の運賃は、いずれも1,890円。堂島駅だと新潟駅への運賃が、笈川駅の一駅新潟駅寄りの塩川駅だと福島駅への運賃が、いずれも2,210円に跳ね上がります。塩川駅から更に三駅新潟駅寄りにある喜多方駅でも、新潟駅が1,890円、福島駅が2,210円となります。ただし、これは正規運賃の場合で、福島、新潟両駅方面とも通年販売の割引切符が販売されているため、実質的な運賃体系はかなり崩れます。福島駅方面だと2枚綴りの回数券・Wきっぷが喜多方駅・会津若松駅~郡山駅間1,800円、郡山駅~福島駅間1,400円で販売されているため、往復利用を前提とした場合、喜多方駅~福島駅間の片道運賃は1,600円まで一気にダウンします。一方、新潟駅方面でもえちごワンデーパスという1枚1,500円でフリーエリア内乗り放題という切符が販売されており、磐越西線では福島県境に近い日出谷駅までがフリーエリアです。これもまた往復利用を前提とすると日出谷駅~新潟駅間が片道750円で利用できることになるため、喜多方駅~新潟駅間の片道運賃は、この750円に喜多方駅~日出谷駅間の片道運賃820円を加算した1,570円まで下がります。上記の運賃事情、また喜多方駅がJR東日本の仙台、新潟両支社の境界駅となっていることも考えると、どうやら喜多方駅が「福島圏」の境界でもあると考えられそうです。そこで、普通列車及び快速列車のみを利用を利用した場合のデータを示すと、【対福島駅】運行本数 上下24本平均所要時間 2時間56分片道運賃 1,600円【対新潟駅】運行本数 上下14本平均所要時間 2時間39分片道運賃 1,570円となります。喜多方駅そのものの列車本数を見ると会津若松駅方面に上下30本、野沢駅方面に上下22本の列車が走っているのですが、福島駅や新潟駅を朝一番に発っても乗車不可能な早朝の列車や逆にその日のうちに福島駅や新潟駅まで辿り着くことが不可能な深夜の列車が存在することや、新潟駅方面だと野沢駅止まりの区間列車も走っているといった要因に伴い、当日中に行き来できるパターンは上記の本数しかありません。このデータを指標化してみると、【対福島駅】運行本数 +26.3ポイント平均所要時間 - 5.1ポイント片道運賃 - 0.9ポイント計 +20.3ポイント【対新潟駅】運行本数 -26.3ポイント平均所要時間 + 5.1ポイント片道運賃 + 0.9ポイント計 -20.3ポイントとなり、運行本数の多さが幸いして喜多方駅は「福島圏」ということになります。白石、丸森、米沢各駅の借りを、喜多方駅で返した形になります。もっとも、喜多方駅から一駅新潟駅寄りの山都駅になると、【対福島駅】運行本数 上下17本平均所要時間 3時間07分片道運賃 1,790円【対新潟駅】運行本数 上下14本平均所要時間 2時間28分片道運賃 1,400円というデータとなるため、指標もまた、【対福島駅】運行本数 + 9.7ポイント平均所要時間 -11.6ポイント片道運賃 -12.2ポイント計 -14.1ポイント【対新潟駅】運行本数 - 9.7ポイント平均所要時間 +11.6ポイント片道運賃 +12.2ポイント計 +14.1ポイントと、新潟駅優勢の結果が出ます。福島駅方面を在来線利用ではなく郡山駅から新幹線利用に変更したとしても、【対福島駅】運行本数 上下18本平均所要時間 2時間25分片道運賃 2,630円(自由席特急券代840円を含む)【対新潟駅】運行本数 上下14本平均所要時間 2時間28分片道運賃 1,400円の比較となり、指標は、【対福島駅】運行本数 +12.5ポイント平均所要時間 + 1.0ポイント片道運賃 -30.5ポイント計 -17.0ポイント【対新潟駅】運行本数 -12.5ポイント平均所要時間 - 1.0ポイント片道運賃 +30.5ポイント計 +17.0ポイントと、運行本数、平均所要時間で上回りながら片道運賃の高さが災いして、大惨敗を喫してしまいます。なお、高速バス利用に関しては、運賃の割引率がJR東日本ほどではない(会津若松~福島線の場合、片道運賃1,600円のところ往復利用前提で1,400円に割り引かれる程度)ので、山都駅を「新潟圏」から奪還するのは厳しいと考えていいでしょう。

2012.02.01

コメント(0)

-

子供の頃のスイミングスポット

寒い日が続きますね。こんなに寒いと、逆に暑い時期の記憶を辿って、気を紛らわせてたりします。子供の頃に行ったスイミングスポットの記憶、どこまで思い出せるだろう…1975年から80年まで、私は東京都国分寺市に住んでいました。都内でも内陸に位置するから、海で泳いだ記憶は全く残っていません。泳ぎに連れてってもらった記憶があるのは、2ヶ所。府中市にある郷土の森総合プールと、あきる野市五日市にある秋川橋河川公園です。もっとも、当時の私はどちらの正式名称も知らず、「府中のプール」「五日市の河原」と呼んでいました。府中のプールについては、府中街道をクルマで向かう途中に見えた東芝の工場がやけに大きかった(考えてみたら、当時若き日の落合博満があそこで働いていたんだ!)ことや、流れるプールがあったこと、プールの敷地からサントリーのビール工場(ユーミンの「中央フリーウェイ」の歌詞に登場するビール工場です)が見えたことなどが、記憶に残っています。あと、もう時効だから白状しちゃいますが、入場する時、府中市民を偽装していました(苦笑)府中市民ならば入場料が安いんですね。父の勤務先がたまたま府中市栄町にあったので、「お住まいは?」と尋ねられたら「栄町!」と答えたりして。泳ぎ終わった帰りの足で府中本町駅前のイトーヨーカドーに立ち寄り食事するのも、よくあるパターンでした。当時の国分寺市にも西友とか長崎屋とかそこそこ大きな店はあったけど、府中のヨーカドーはそれよりも大きかった印象があります。ただ、まとまった買い物は、府中市よりも立川市で済ませることが多かったです。高島屋とか伊勢丹とか更に大きなデパートがあったから、月に何度か電車で連れてってもらいました。なお、府中のヨーカドーは一昨年に閉店し、跡地のビルは現在ROUND1になっているとのこと。ちょっと残念ですね。買い物やレジャーに関しては、クルマよりも電車での移動の方が、圧倒的に多かったですね。学校の遠足もまた電車。西国分寺駅から武蔵野線、京王線と乗り換えて多摩動物公園に行ったり、あるいは西武国分寺線の恋ヶ窪駅から西武線を何度か乗り換えて(何故か萩山駅で乗り換えた記憶がある)西武山口線のミニSLに乗ってユネスコ村に行ったりしてました。校外学習で羽村駅まで電車で出掛け多摩川の河原を見に行ったこともあったっけ。だもんで、当時の私はクルマに乗り慣れておらず、クルマ酔いも激しい子供でした。国分寺~府中ぐらいならばなんとかなりますが、五日市までとなると具合悪くて横になっているのが常。多分五日市街道をひたすら西進し横田基地の南端も横切っているかと思うのですが、沿道の記憶は殆ど残っていません。その一方で、五日市の河原については、割と鮮明に記憶に残っています。武蔵五日市駅のすぐ近くにありそんな所でよく泳げるものだと今は思うのですが、水は澄んでいたし、訪れるお客さんも多かった。流れに逆らって泳ぐのは、大人でも不可能じゃないかなぁ? 深さは50センチあるかどうかというところ(というか、深みは遊泳禁止の指定がされていたかも)で、泳ぐというよりは水遊びに適したスポットだったと思います。【鉄道 キーホルダー】武蔵五日市(むさしいつかいち) 五日市線 JR東日本駅名キーホルダー【鉄道グッズ/鉄道雑貨】

2012.02.01

コメント(0)

-

道路建設を急いで欲しい…

昨日から今朝にかけての福島県内のニュースは、川内村の「帰村宣言」一色でした。村を再生しようとする遠藤村長の意気込みには拍手を送りたいし今後も応援したいと思いますが、その一方で、村民からはあまり歓迎されている様子には見えないのが気になります。福島第一原発付近ほどではないものの放射線量が高いことや、医療や商店などのインフラが不十分なこと、帰村しても定職が見つからないことなどが、村民が帰村をためらう理由になっているようです。特に後二者に関しては、元々川内村の生活圏は東に接する富岡町に依存することが多く、同町が避難区域から解除されない限り容易に解決するのが難しい問題と言えるかもしれません。つまり、川内村の帰村成功のカギを握るのは、生活圏の大転換を図ること。川内村でもそのことは認識しており、原発事故前は富岡町方面にしか運行されていなかった町外への路線バスを、西隣の小野町や田村市方面に運行させる方針を示しています。現在川内村の仮役場は郡山市のビッグパレットふくしま付近に設けられており周辺には避難中の村民が多く身を寄せているから、田村地方の市町を介して川内村と郡山市とのアクセスの便宜を図るとともに同一の生活圏を形成させようとする方向性は理解できます。しかしその一方で、川内村と田村地方とを結ぶ道路網が総じて貧弱なのが気がかりです。真北に位置する田村市都路町とを結ぶ国道399号線こそきちんと整備されていますが、この道路を経由して田村地方へ行くのは若干遠回り。逆に最短ルートは田村市大越町とを結ぶ県道富岡大越線や田村市滝根町や小野町とを結ぶ主要地方道小野富岡線~それにしても、道路名に「富岡」という名前が出てくる点が、川内村が中通りと富岡町とを結ぶルート上に位置していることの証左と言えますが~経由になるものの、両路線ともかなりの区間の狭隘区間が存在し、幹線道路として利用するのはいささか心許ありません。そこで、田村地方と川内村とを結ぶ道路を整備してもらえないだろうかと、県にお願いしたい次第。村の雇用確保にも繋がるし、富岡町が将来帰町事業を行う際のメインルートとしても機能するのではないかと思います。また、これと同時に、川内村の真南のいわき市へと通じる国道399号線も、整備促進が図られるとベターですね。とにもかくにも、川内村の今後の奮闘を、期待しています。草野心平 ほとばしる詩魂(DVD) ◆20%OFF!

2012.02.01

コメント(0)

全42件 (42件中 1-42件目)

1

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- アニメ・特撮・ゲーム

- 【東島ライダー】#7「俺をショッカ…

- (2025-11-16 13:31:03)

-

-

-

- 動物園&水族館大好き!

- 今日のどんぐりと十月桜

- (2025-11-14 20:47:47)

-