2014年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

スベリヒユ科の多肉植物、アナカンプセロスの夏

ポーチュラカでお馴染みのスベリヒユ科のアナカンプセロス属は暑い夏でも元気。最近分かれた鱗類の「アボニア属」は曲者ですが、丈夫なふにゃふにゃ多肉です。アナカンプセロス・ナマクエンシス(A. filamentosa ssp. namaquensis)表面は丸三角形状コロコロ葉が積み重なる。綿毛状の毛は何処から生えているのか茎からか、いえ葉からの様です。左苗は2番花がまた咲きそうです。葉色は日照条件で深緑から紫係る。アナカンプセロス・クリニタ(Anacampseros crinita)毛はナマクと違い茎からの様です。卵型のコロコロ葉には水泡状のブツブツが有る。伸びた茎をカットして仔吹きさせ群生する様に仕立てている。先端から出る花芽を摘み取っているので花は咲かない。アナカンプセロス・バイセケイ(Anacampseros baeseckii)春に勝手生えの苗を植え替えした。こんな小さいのに花が咲きそう。咲いた花後に自花受粉して種が出来、落ちた種から発芽している。ナマクエンシス(左)と桜吹雪(A.rufescens f.variegata)(右)毀れ種でも発芽する位なのだが、今年開花した種を取って直か蒔きした。ほぼ100%の発芽率ですが、その後の成長は遅い、どんな栽培環境でも枯れたりせず健気に育つ小型の可愛い奴らです。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.31

コメント(0)

-

メセンの帝王と仲間の夏

メセンの帝王、プレイオスプレス・帝玉(Pleiospilos nelii)と仲間の鳳卵(Pleiospilos bolusii)の夏場の様子です。プレイオスプレス・帝玉(Pleiospilos nelii)球形メセン最大種、夏でも僅かに成長する丈夫なメセン。花茎跡(花が咲いた後)が残っているが、この後脱落する。プレイオスプレス・帝玉(Pleiospilos nelii)珍しい3頭群生苗(左)と昨年実生苗(今春植え替え)(右)姿は地味ですが成長も早い、早いものは実生2年で開花するものも。鳳卵(Pleiospilos bolusii)帝玉よりも葉が長い。花は薄い黄色で開花は秋に咲く。葉が更新する(新葉が出て大きく成り旧葉に皺が出る)時期の水遣りには細心の注意がいる。2頭の鳳卵(Pleiospilos bolusii)(左)竜骨のある大きなボリュウムの有る葉。日照の度合いで葉の長さが決まる。今年開花結実した実生苗の帝玉当歳苗(右)本葉が出だした。採取後時下蒔きしても、秋蒔きでも1年目のサイズはあまり変わらない。10月位に1回目の植え替えをする。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.30

コメント(0)

-

トルコ帽サボテン・マタンザヌス

メロカクタス・朱雲(Melocactus matanzanus)は中米やカリブ海(キューバ)の低地が原産地で暑い気候に慣れているサボテン。開花年齢に成るとトルコ帽の様な花座が出来る。メロカクタス属の小型種。メロカクタス・朱雲(Melocactus matanzanus)径10cm足らずで花座が出来る小型種。正8陵型で陵上に整然と並ぶ刺は端整なおもむきのサボテン。接ぎ降ろし栽培苗。朱雲(正木苗)開花年齢に成ると花座が出来る。その後は花座だけが大きくなり年々背が高くなる。赤い小さい花が咲いた後、剛毛の中から自花結実した鞘が顔を出す。黒いのは鞘が破れ毀れた種。勝手に生えた苗を竜神木に接木した。開花年齢までもう少しか・・・コケシ状態解消の為、来春位に接ぎ降ろそう。2013年4月19日播種して放置の実生苗(左)植え替えしてあげないと・・・昨年夏、左の発芽苗をキリン団扇に接木した(右)。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.29

コメント(0)

-

お取り寄せ軽石に寄せ植え

暑い時期が続きますが今年も雨が降らず水問題が深刻です、ゲリラ豪雨とまでは行かなくても夕立ぐらい欲しいものです。7/28~7/31まで田圃の土用干し後の一斉給水に入ります。7/29と7/30は2昼夜連続の作業に成るので来園者の対応は出来ません。鹿児島からお取り寄せの軽石が届きました。以前連れ合いがお土産に送ってもらった土産店(指宿市)の方に、(海岸で拾って加工した桜島の火山弾)無理を言って送ってもらった。送られた中の1鉢に植え込んだ多肉の寄せ植え試作品。実生のサボテンを植え込んだサボテン寄せ植え排水穴もあるし水捌けが良いのでサボテンや球形メセンにも使えそう。前回土産で植え込んだ手のひらサイズのクラッスラ・クーペリー(左)送られて来たダンボール詰めの軽石鉢(右)サイズは大・中・小と軽石の大きさや色も様ざまで何を植え込むか思案するのも楽しいものです。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.28

コメント(0)

-

多肉アローディアの接木に挑戦

25日は、朝から蝉の鳴き声で起こされた。24日より更に高温に成った25日にマダガスカル固有種のアローディア・アスケンデンスとモンタグナッキーの接木に挑戦した。他にユーフォとガガイモの今年の接木苗。プロセラの先端にアスケンデンス(左)とモンタグナッキー(右)を載せ糸で圧着した。切り口は余りみずみずしく無いので活着は難しそう。ダメもとでやってみた。この2つの枝挿しは発根が難しくミイラ化してしまう。接ぎ穂は真ん中がモンタグナッキーと右がハート型葉のアスケンデンス左は接ぎ台にしたプロセラ。接ぎ穂は枝の先端を切り取った。ユーフォルビア・ルリ晃交配種左から出た仔をキリン角に接木した。穂木は中心よりずらすのがユーフォ接ぎの鉄則。ユーフォルビア・ラクティア錦綴化の接木左は大雲閣2つと右はキリン角を台木として使用した。ユーフォルビアの維管束は表皮に近い所にあるので(右)の様な、くっ付き方に成っている成長開始したようなので先端が赤くなっている。ガガイモ科フェルニア・SP綴化をスタペリア・王犀角に接木。綴化部分が大きく成らず仔吹きの正常部分が大きく成ってきた。出た仔を全て掻き取ってしまおうと思っている。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.27

コメント(0)

-

サボテン斑入りと綴化の接木

25日の最高気温は36.4度に成った。週末も暑い日に成るらしい。暫く晴天が続きそうなので、以前袖ヶ浦を胴切りして縁を削いで置いた台木を使い接木する事にした。ユーベルマニア・ペクチニフェラ錦(左)とエピテランサ・月世界綴化(右)一昨年、キリン団扇に置き接ぎしたこの2つ、一部が斑入りと綴化に成った。ペクチの斑入り(手前)と綴れた月世界(手前2個)を切り取って穂木に。袖ヶ浦台木を水平に切って維管束を合わせる。月世界は大きな楕円に成っているので一部が掛かるように載せた。糸で仮留めして伸縮包帯で圧着する。ペクチは伸縮包帯で刺に引っ掛け完了。月世界は赤い水糸で仮留めした姿、この後伸縮包帯で圧着した。もう1つペクチニフェラの無地苗も接木した。こちらは、接木用治具を使用した。バイラス菌が心配なので、折り刃カッターの刃を殺菌用メチル(工業用)アルコール(右の瓶に詰め替え)に浸して殺菌使用している。ちょっと前に接木したルリ兜錦(左)と緋牡丹錦(右)仮糸掛けと伸縮包帯で接木した。活着が成功し成長してくる様子を観察する。この時期の日々のウオッチングは癒しを与えてくれる。接木の醍醐味ですね。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.26

コメント(0)

-

アガボイデス系エケベリア

24日は高温注意報が出た当地。尖がり葉のアガボイデス系エケベリアは暑さにはかなり耐える様です。ミランダ、ワックス、クリスマスイブほかの我が家のアガボイデス系エケベリア達の様子は・・・。エケベリア・ミランダ(E.’Miranda’)紅葉する冬は赤く色付いて見事です。細葉系のアガボイデス。右は仔吹きした掻き仔苗。ほとんど茎の無いアガボイデス系でも、重なり合った葉の間に仔苗が出来る、もう1つ裏側に出来ている。エケベリア・ワックス(Echeveria 'Wax')アガボ交配種「レッドワックス」とは違うのであまり赤く成らないのかも。作年秋に「相府連」をテグスカットしたが無茎種は芯止めした方が仔苗を取るのには、手っ取り早いのかも・・・エケベリア・クリスマスイブ(E.’Christmas Eve’)アガボイデスと花うらら交配種。「クリスマス」と言うのもあるらしい。右はこの苗からの掻き仔苗。似た「プレリンゼ」よりも葉が細長い様。エケベリア・トーラス(左)とエボニー(右)アガボのエボニー系はやっぱり綺麗、この時期でも赤い「トーラス」や白クリーム色の「シリウス」なども・・・右は冬でも緑のエボニー?。アガボの中でもエボニー系は爪があるのだが・・区別は付け難い。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.25

コメント(0)

-

エケベリア・ラウイ、モンロー、ラウリンゼ

7月23日は大暑らしい、暑さに苦手なエケベリアにとっては過酷な時期です。立秋(8/7)までを言うそうですが、処暑(8/23)までは油断なりませんね・・・エケベリアの白粉代表種ラウイ等のこの時期の様子です。エケベリア・ラウイ(Echeveria laui)我が家のラウイはこの2つだけ、昨年秋に胴切りした頭(左)と仔吹きの仔(右)夏を超えあまり元気がなかった為だったのでしょう。切られた下苗は小さい仔を1個残し枯れてしまった。今年は元気な苗の芯止めで仔吹きさせようと思う。エケベリア・モンロー(pachyveria ”Monroe”)ヤフオクで見つけた園芸種。ラウリンゼをコンパクトにした様な姿。ラウリンゼとパキが親なら葉挿しが出来そう。秋に下葉をひと回り外して見よう。芯止めもして仔吹きもさせよう。エケベリア・ラウリンゼ(E.'Laulindsa') (左)とコロラータ (E. colorata)(右)ラウイとリンゼアナの交配種のラウリンゼは優良傑作園芸種だと思う。姿が良く、葉挿しが出来て繁殖も容易で、おまけに丈夫なのが良い。右は大阪の趣味家から頂いてきた綴化崩れのカット苗なのだが・・・。コロラータ(コロラタ)はリンゼアナ似の赤爪のあるものからタイプが色々ある様です。この他に3個体が居ますが雰囲気はかなり違います。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.24

コメント(0)

-

塊根ユーフォルビア・飛竜

ユーフォルビア・飛竜(Euphorbia stellata)は雌雄異株が多いユーフォの中では珍しい、1株に雄花と雌花が一緒に付くので稀に種が出来、弾け飛んだ種が思わぬ鉢から偶然に発芽している。昨年秋に発芽苗を見つけ単独植えにした2年目苗。毎年1つ見つかるかどうかの確立です。飛竜勝手生えを長年育てた苗。実生苗は大根の様な綺麗な塊根が出来る。嘗ては幾つも有ったが請われて他所に行ってしまった。開花年齢にまだ成っていない。この苗だけは死守している。我が家の種親の飛竜この苗は古い枝挿しの栽培苗。枝挿しは根付いても枝だけが伸びるが翌年位には枝の根元に根付きの新芽が一緒に出来る。その芽を1年育て、大きくして芽苗だけを掻き取り植え付けると1固体が出来るが根は株根状に成る。今年は植え替えを怠ったので花芽が少なかった。種が出来ても1花に3粒なので・・今年も期待薄。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.23

コメント(0)

-

白マミラリアの掻き仔取り

マミラリアの仔吹きして群生するタイプの白星、玉翁殿、鶴の子丸、ペレスデラローサエ、ブカレンシス等、増殖の為掻き仔取りをした。マミラリア・白星(Mammillaria plumosa)羽毛の様な刺のふわふわマミラリアで以外と丈夫です。3鉢分を植え替えの際仔苗を掻き取った。植え替え後の3鉢と掻き取った仔苗。根のあるのもあるが切り口を乾かした後に植え付けする。3鉢は根を少し切詰めたので潅水は1週間後からに、来年には又、この位は外せる。マミラリア・ペレスデラローサエ(Mammillaria perezdelarosae)白刺に鉤状中刺の綺麗な品種。鉤刺種は曲者が多いが本種も気難しい。頭を掻き取って強制仔吹きさせた、4つ外してお礼に植え替えしてあげた。玉翁殿(M. hahniana f. lanata)(左)と鶴の子丸(M. martinezii)(右)同様に3つずつ外したのが(下左の画像)玉翁殿と鶴の子丸の掻き仔(左)白神丸(Mammillariageminispina)丈夫な白乳マミラリアの掻き仔は直ぐに植え付けしても問題はないが・・・白乳を出すマミラリアの白乳には殺菌作用が有るのでしょう。マミラリア・ブカレンシス(M. bucareliensis)もっと刺が長く綿毛の多い優良個体も有るが・・・刺無し種は「エルサム」(M.bucareliensis cv."ERUSAMU")と言う。白竜丸系の白乳マミラリア類の丈夫な品種。外した仔と植え替え後のブカレンシスマミラリア・白絹丸(M.lenta)(左)とラウイV.ノビロ(M.laui v.nobiro)(右)同様に行える2品種。外した仔は1週間ほど陰干しした後、植え付けして一般管理で容易に発根する。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.22

コメント(0)

-

仙人の舞など、カランコエの増殖

カランコエは寒さに弱いものが多いことから夏型とされるようですが、ベンケイソウ科なので夏場も強い春・秋成長型とする見方が良さそう。カランコエ・唐印(Kalanchoe thyrsiflora)春に胴切して植え替えして置いた、子株が株元から出て群生している。この苗は日照不足で葉縁が色付いていない、秋冬に紅葉すると人気。唐印3鉢分をカットして切り取った唐印と唐印錦。砂漠の結晶「砂漠のバラ」に似ている事から「デザートローズ」として出回っている。唐印錦中斑葉縁のみの覆輪斑が多いが葉全体に入る珍しいタイプ。胴切前(左)と茎を少し残し切り取った(右)切り口からと株元両方から仔吹きしてくるでしょう。カランコエ・仙人の舞(Kalanchoe orgyalis)ビロード状ベルベットの様な葉は表と裏で葉色が違う、潅木状に茎立ちしてかなり大きく育つ。カット挿しで良いのだが・・・。葉挿しも簡単に出来、大量の苗が得られる。カランコエ・仙人の舞の葉挿し。大きい葉は途中からでも発根して幾つも仔吹きする。カランコエ・仙女の舞(Kalanchoe behalensis)太い茎で直立した立ち姿、厚葉が波打ち葉の表裏にもベルベット状の微毛がある大型種。本種も大きい葉は切り刻んで葉挿しが出来る。カランコエ・ファング(Kalanchoe behalensis 'Fang')葉の形状が違う上の園芸種。こちらも葉挿し可能。斑入りの葉を1枚貰って葉挿しを試みたが冬の低温で育たなかった。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.21

コメント(2)

-

複隆ランポーと複隆磐石

アストロフィツム属の一方の代表種ランポー類は兜類と比べ丈夫な品種です。ランポーの変異型、亀甲系や複隆系は発表されて久しいですが変わり者好きには魅力のある種類なのでは・・・。実生でも複隆は遺伝して行くようです。複隆ランポー錦我が家の実生苗から出現した、この苗は斑まわりが1番良い。上と同期苗で右苗にも斑らしきものが入っている(左)。同一種子の苗でも複隆の入り方は少ないものも(右)。右苗はキリン団扇接ぎ降ろし発根苗。実生苗から出来たヘンテコ苗大きく成ると磐石型に成る様な雰囲気。磐石系の複隆種と白条系ランポー型種、共に我が家の実生苗。複隆ランポー玉我が家のルーツ苗。背高で腰折れがあるが元気なので胴切りするか迷っている。左のちょこっと写っているのは磐石般若型。袖ヶ浦接ぎ苗の複隆ランポー般若の因子も多少混じっているよう。白条磐石(左)と肋骨系複隆ランポー(右)5稜磐石複隆型(左)と裸磐石複隆型で亀甲模様もある(右)白条複隆磐石モンスト化したものか蕾は花が咲かず、大きくなって仔苗に変わる。仔苗を掻き取って接木した苗なのだが。画像の花芽は中が空洞に成っているものが多い。今年も複隆系の種を蒔いたので面白いものが出来ないか興味津津です。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.20

コメント(0)

-

赤・白・黒のアロエたち

最近は赤いアロエが人気ですが、アロエの品種には当然さまざまな色の種類が有る。我が家の赤い、白い、黒い色をしたアロエの7月中旬の様子です。アロエ・クリスマスキャロル(Aloe "Christmas Carol")他の赤いアロエと開花時期がずれてしまい交配相手がいませんやむを得ず「ビトー交配種」と交配したが果たして、結実するか?和歌山から持ち帰った「レッドドラゴン」似のアロエ。葉縁に付く赤い鋸歯牙は小さい。この種に「カルミネ」の花粉を付けたが結実しなかった。アロエ・デビルグループ展示即売会で見つけた苗ですが随分緑色が出てきた。一緒に持ち帰った「レッドドラゴン」もまだ開花年齢に達していないのか、開花は翌年以降になりそうです。アロエ・ドリアンフレーク(Aloe rauhii cv. Dorian flake)巾広厚葉の優良タイプ。ボリュウムのある品種。似た「スーパースノーフレイク」の方が葉色は白いが・・・。アロエ・ディスコインクシー交配アロエ2つこの手の交配種はみんな同じ様な色で葉に・・。ブツブツ突起のある「ハリーバターフィルド交配種」が面白い。http://plaza.rakuten.co.jp/gamanma/diary/201404230000/黒いアロエ(名称不明)黒いアロエには「ブラックボーイ」のツルツル艶葉のアロエも有りますが、冬の時期の方が黒く成る様です。「ビトー」似のアロエ(左)名称不明ビトーより小型でノギも赤くない。(画像をクリックすると4月の様子が)「スノーフレーク」似の「デルトイデオドンタ」特ノギタイプ(右)虎柄模様がはっきり出る厚葉の美葉種。特白タイプも有ったが何処へ行ったのでしょう。探したが見つからなかった。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.19

コメント(0)

-

連れ合いが作ったリメ缶寄せ植え

頂いた大量の空き缶を使って作成した多肉寄せ植え。巷で人気のリメ缶を作成して寄せ植えを連れ合いが作った。植え付けしたのがこれらです。空き缶にペンキを塗って、ネットや雑誌から取ったラベルを貼って、ニス塗装したリメイク缶に葉挿し苗やカット苗を植え、養生中の苗。乙女心と銀玉蓮、他これらは販売用ではなく誰かにあげるためらしい。中心にカラサナと手前はレティジア天竺、他虹の玉にプロリフェラ、トレレアセイにレフレクサムレモーターにデービットも(左)小型のクラッスラ、セダムを入れた同系統の寄せ植え(右)ラベルの表面にニスを塗ったそうなんですがナメクジに食害されている。最初に作った、サボテン、ユーフォの寄せ植え。前列4つは、既に誰かに貰われて行ったそうです。桜島土産に連れあいが買ってきて作った寄せ植え。幾つかあった軽石寄せ植えは貰われて行って残りは僅かに成った。そこで購入先にお取り寄せ出来ないか問い合わせしているとの事。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.18

コメント(0)

-

花園兜とスーパー兜の接木苗

アストロフィツム・兜はサボテンの中でも誰もが魅力を感じる品種だと思うんですが、正木苗だと綺麗に育てるのが難しく5cmを超えると腰折れしたり、拗れたり、枯れたりする。その点、接木苗だと容易に維持できる。ある程度大きく成り接ぎ降ろしても台木の根で育てるので維持し易くなるのだが・・・我が家の兜は・・・。スーパーと花園兜の接木苗。スーパー兜(Astrophytum asterias 'Super Kabuto')自家産種子からの実生苗を接木したものでオーソドックスタイプ。アレオーレにV字白点が出るゼブラ型と交配しても出にくい様です。実生苗をキリン団扇に接木(上)苗が5頭に成ったので仔3つを袖ヶ浦に接木した2つが下の苗。あと1つ台木が用意出来れば接ぐ予定。スーパー兜バリエーションとしては、真っ白い「アルプス系」や「ゼブラ(タイガー)系」が有る、最近出てきた「ルリスーパー兜」は緑肌に疎らに付く大白点が素敵です。花園兜毛羽立ちタイプ全部が花園白点、アレオーレだけでなく各白点からも花芽が出来る。スーパー兜にも花園型があるが、まだ導入していない。上と同じ毛羽立ちタイプこの2つヤフオク苗で交配用に導入したのだが・・・まだ種は結実していない。白瑞鳳スーパー兜交配種も遺伝子的にはスーパーの白点が優勢で出る様です。白ランポーとスーパー兜の交配が可能なのだが結実して発芽させても全斑に成って消えてしまう。白瑞鳳スーパー兜実生苗を三角袖ヶ浦に接木。上苗とは兄弟苗なのだが、中間雑種なので顔に違いが出る様です。これらは、そろそろ台木を少し残して切り取って台木から発根させる。接面から腐敗菌が入って枯れる場合も有るが、正木苗に比べ扱いはずっと楽。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.17

コメント(0)

-

キリン団扇接木途中経過

台風が過ぎ去った後のこの頃、急に暑く成りました。キリン団扇は暑ければ暑いほど成長は盛んです。7月初旬から始めた実生置き接ぎ、エキノカクタス・太平丸類が発芽を始めた。挿し苗の台木が発根したものから順次接木を始めた。ツルビニ・バラ丸(左)とテロカクタスの何か(右)最初に実施したバラ丸2つは雑多ハウスに取り込んだ後接ぎ穂が何かに食われて無くなっていた。接いで成長を始めた置き接ぎ苗。実生チビ苗ハウスの棚上に並べた。虫の食害を避ける為と、この場所は高温を得られる為。牡丹類(ロゼオ・ゴジラ)(左)と台木養生中(右)挿し木は5日ほどで発根する。新葉が出て成長してきたら接木する。実生ハウスの置き接ぎ直後苗(左)成功すれば上のチビ苗ハウスに移動する。ツルビニ・バラ丸の発芽苗(右)これらも接ぐ予定。------------------------------------サボテン専用ハウスの天幕(農ポリ0.07mm)張替えサボテン専用ハウスのビニールが劣化して破れて雨漏りしていた。14日途中から雨が降り出したが天幕を張り終えた。一気に明るく成った。15日は久々の日照で50%の遮光はあるが日焼けするものが出るか心配。ハウス内のギムノ・海王丸遮光が強めが良いギムノはちょっと心配。アリオとロゼオの牡丹類正木の牡丹類も遮光は強めが良いが・・・他にロホホラ類も肌に皺が出たが暫く様子見です。ロホホラには新聞1枚を被せておいた。イスラヤ・名称不明黄緑色の花が開花2日目で黄色くなっている。左後ろは覆隆白条ランポーの接ぎ降ろし苗。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.16

コメント(0)

-

ユーフォルビア・フォレスフォレアの増殖ほか

ユーフォルビア・フォレスフォレア は近所のHCの観葉植物売り場に売っていたもの。この名称の経緯は不明です。多肉データベースによるとユーフォルビア・ラブラニー(Euphorbia lavranii)のことのようです。ユーフォルビア・ラブラニー(Euphorbia lavranii)3鉢の内、元気の無い2鉢を植え替えする事に、伸び過ぎた枝は切り取って挿し木した。秋に枝先端に小さい花が咲く、寒さには弱い。2鉢を抜いて根を整理したが、特に根腐れの様子はなかった(左)。4つに株分けして植え付け、3鉢は挿し木した。右奥は混んだ枝のみ整理(右)。よく似た、ユーフォルビア・オンコクラダ(Euphorbia oncoclada)レウカデンドロン(Euphorbia leucodendron)としている場合も。綴化苗から出た正常苗を切り取って挿し木したもの。ユーフォルビア・オンコクラダ(Euphorbia oncoclada)綴化成長期小さい葉を出す。暖かく成る5月以降は発根は容易。近年「グーチョキパー」として売り出されている。サルコステンマ・ソコトラナヌ(Sarcostemma socotranum)姿はユーフォルビア酷似で、おまけに傷がつくと白乳も出す。インド洋上のソコトラ島が原産のガガイモ科なのです。この2鉢を植え替えした。以前にカット挿しして置いた2鉢を植え替えすることに。抜いて根を整理して2本ずつに植え付けした。根の様子もガガイモ科の仲間と違う、半蔓性植物で不思議な位置づけの種族。2鉢を6鉢に増殖、内1鉢はカット枝を挿し木した(左端の鉢)。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.15

コメント(0)

-

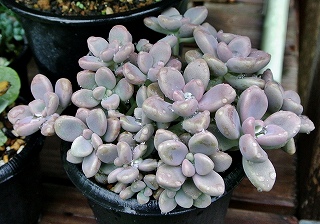

グラプトペタルム・だるま秀麗と・・

ぷっくり厚丸葉のグラプトペタルム・だるま秀麗は葉挿しカット挿しで良く増える可愛い丈夫な人気者です。他に寄植え向きの関連種たちも。グラプトペタルム・だるま秀麗(Graptopetalum cv)雨のあたる屋外で日光サンサンの場所がお気に入り。だるま秀麗秀麗の園芸種なのでしょうが、いまいち素性が分かりません。暑さ寒さもなんのその良く増えて丈夫。寄植え材料に最適種。グラプトペタルム・秀麗(朧月×乙女心=グラプトセダム?)屋外栽培向きの丈夫な多肉入門種。徒長しやすいので日光は十分に。グラプトペタルム・姫秀麗1個1個は小さいが集団になると・・・水捌けの良い屋外露地に葉を蒔いておけば大群落が出来る。グラプトセダム・ゴースティー(G.'Ghosty')秋冬はピンク色に更に染まって不思議な色に・・・右苗は葉挿しの多頭苗。グラプトペタルム・リラレンス(左)朧月交配園芸種。ブロンズ姫に似てますが葉が長く色は薄い。グラプトペタルム・淡雪(右)朧月(G. paraguayense)の白クリーム色タイプ。セデベリア・ハンメリー(Sedeveria hummelii)乙女心と静夜の交配種、「スノージェイド」という名前でも出回っている。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.14

コメント(1)

-

プヤ・ミラビリス散髪と分解、デッキアも

厚い時期もへっちゃらなプヤ属は南米アンデスが原産。有名な「プヤ・ライモンディ」の仲間で1度の開花で枯れてしまうのと違い「ミラビリス」は脇から仔が出て群生する。古い葉を切り揃え散髪と・・1つを分解した。デッキアも群生苗を分解した。プヤ・ミラビリス(Puya mirabilis)昨年花が咲いて脇から仔が出て多頭苗に成った。古い葉が枯れ残り汚く暑苦しいので散髪した。ミラビリス上苗の散髪後、株元は球根状にバルブに成っている。開花後脇芽が出ているが格好が悪いので仔を取り去った。親バルブは柔らかくなっていたので廃棄した。仔4つを3号鉢に。昨年開花の鞘から種が取れ播種(右)左はアボニア・パピラケアの鉢に毀れたねの発芽苗が・・・昨年の発芽苗。昨秋蒔いて発芽しなかったのでサボテンを播種した。春に成って一斉に芽が出てきた。開花までは4年は掛かる。プヤ・ツベローサプヤ属では最小種の様。今年1つが開花した。これも散髪が必要です。ツベローサ肉薄の葉は伸びて先が枯れ込む。白い柔らかな葉縁にも小さい歯牙がある。デッキア・フォステリアナ・ブロンズフォーム4頭苗を切り分け植え付けしたのが下の画像。デッキア・フォステリアナ・ブロンズフォーム根の有るのは奥の1鉢だけで、手前3つは搔き取って挿し木した。この時期は時間が掛かっても根は出るでしょう。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.13

コメント(0)

-

黒いハオルチア・ブラックフォームとetc.・・・

拍子抜けの台風8号が去った11日は久しぶりの日照で暑い日になった。ハオルチアハウスは天幕と遮光材を張替えたのでみんな怒った様な顔つきに・・・そこで遮光材をもう1枚重ね張りをした。黒い?ハオルチア達の今後は・・・ハオルチア・ブラックフォームHyb(H. 'Black Form' Hyb)もともと黒っぽい本種は代わり映えしていない。オブツーサとの交配種。仔吹き旺盛で繁殖は容易なのだが・・・。ハオルチア・ブラックフォームHyb上と同じオブツーサとの交配種、随分雰囲気が違う。こちらを増やしたいのだが・・・ハオルチア・ブラックレディ「ブラックフォーム」(Haworthia 'Black-form')の別名でハオで1番黒い筈の本種は黒光していたのに、逆に黒さが消え茶褐色に成ってしまった。宝草×ブラックフォーム緑色が消え茶褐色に・・・別品種の様になってしまったが・・・これはこれで・・・まあ良いか。ハオルチア・オラソニー(H. ollasonii)もっと緑色の筈のオラソニー、どうも、タイプ違いが居る様。もともとこんな色のタイプだったが色が濃く成ったようです。ハオルチア・毛蟹ウイミー交配種でケバケバ毛が有る。なんか焦げ茶色から色が変わって何か変です。他のも、こんなような色に成ったのが多い。ハオルチア・毛蟹Hybベヌスタとの交配種。透明窓に毛が有って紫色に成っている筈が・・・これもベヌスタ色から茶色くなっている。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.12

コメント(0)

-

接木のサボテンにもカイガラ虫が

昨年キリン団扇に接ぎ木したまだ小さいサボテンにも吸汁性害虫の貝殻虫が居付いていた。遅まきながら駆除をすることに。カイガラ虫に侵された太平丸吸汁跡が黄色く肌に残っている。薬剤をかけておいたのでもういないよう。綿毛中に入り込んでいる場合もあるので再度スプレーした。貝殻虫専用薬剤「スプラサイト乳剤」1,000倍に希釈スプラサイトは劇薬扱いなので購入の際は住所・氏名・印鑑が必要。1リットル(1,000cc)に1cc スポイドで希釈液を作る。このスプレーはノズルの調整(ストレート~霧状)が出来る。(どちらもHCで購入可能)キリン団扇、昨年接ぎの1年後サボテンに付くのはフクロカイガラムシが多い。柱サボテンや団扇サボテンに良く付く厄介な奴です。エキノフォースロウカクタス(多稜サボテン)竜剣丸(左)と紺碧玉の交配種。右苗に貝殻(雌の成虫)がくっ付いていたが、数度の散布で退治できた様。ロゼオカクタス・黒牡丹フクロカイガラムシが付いている。刺の有るサボテンの刺に良く付いているのがこいつ、スス病(黒カビ)を併発する。綿毛中に隠れるので厄介です。成虫は歯ブラシや爪楊枝で取る。エキノカクタス・ニコリー貝殻を被ると駆除は困難、幼虫の時期の薬剤は効果があるがこまめに見付けたら施すようにしている。正木の翠平丸付いていなそうだが薬剤を散布。太平丸類今のところ健康そうだが油断は出来ない。ハオルチアやエケベリアに付く綿虫は1回の薬剤で効果が有るが、サボテンのこいつらは何回も時期をずらして散布が必要です。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.11

コメント(0)

-

ランナーを出す小型多肉たちと・・

最近頂いたグラプト・マクドガリーなど、ランナーで仔吹きする小型多肉たちと。他に最近、我が家に来たエケベリアたち・・・グラプトペタルム・マクドガリー(G. macdougallii)この名札は分かる人には分かると思います。我が家に無いことを見越して、下の苗と2つ頂いてしまった。ゆっくらりさんありがとうです 。m(-ω-)mセダム・ミクロカリックス?or コミックトム?似た様なのが有る様です。黒い爪(スポット)が有る可愛い奴。セダム・プロリフェラ(Sedum'Prolifera')この苗は葉挿し繁殖苗なので、まだロゼットが小さくランナーはこれからか・・・頭を切り取って、数個づつに挿し苗する。セダム・ウインクレリー(Sedum winkleri) 粘着性なので葉はベタ付く、元気が無くなると黄色っぽくなる。春か秋に全部摘み取って挿し直し更新すると良い。エケベリア・ジェスタこの色に惚れこの春入手、紅葉すればもっと赤くなるでしょう。エケベリア・キャロル(Echeveria cv. Fantasia Carol)葉に有るブツブツは毛ではなく、白い不思議な突起が付いている。エケベリア・ピーチスアンクリム(E.Peaches and Cream)(左)葉縁が赤い覆輪状に色付く。ケバケバ毛の有る「クインテンシスコルンビアナ」(右)は花茎に付いた葉を葉挿し中。エケベリア・サブセシリス錦(E. peacockii Subsessilis variegata)以前紹介した「ピーコッピー」の「プラチナドレス」と仲間の様。サブセシリスは初めてですが、この斑入り種も丈夫なのだそうです。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.10

コメント(0)

-

メストクレマ・マクロリズムの塊根メセン

メストクレマ・ツベローサムマクロリズム(Mestoklema macrorhizum)南アフリカ産のハマミズナ科(メセン)の比較的最近発表された塊根多肉。ツベローサム マクロリズムメストクレマ・マクロリズム(Mestoklema macrorhizum)ツベローサムで入手したが花は白で葉が短い為、「マクロリズム」が正しそう。実生の親が仔を残してお亡くなりに、寒さに強いと言っても0℃以下は無理。上と同期の3本植え苗ツベローサムは細い長葉で花は赤味が有る。仕立ては、ある程度自由に成長させ、植え替えの際に姿を整える。種を撒き散らして色んな所から発芽して育っている。虹の玉(左)とセンペル・ラベンダーレース(右)からも生えてきた。成長は良いのだが塊根部が太るのは矢張り長い年月が掛かりそう。木質化した苗を見たが「現地輸入苗」のようでした。3号鉢に1本植え苗が1年経つとご覧の様な有様に白花が咲いて皆結実する様、雑草化する可能性も・・・。長年整枝を繰り返して育てれば盆栽多肉なりそうです。トリコディアデマ・SP(短茎ダルマ種)盆栽メセンに最適な品種。長年育てると根だけで無く茎も太る。整枝も簡単で切った枝からも新芽が育つ。トリコディアデマ・紫晃星(Trichodiadema densum)花(5月)が終わって垂れた枝を整理して植え替えした。根上がりに植えたが根は絡んで歪な格好ですが何れは更に根が太り一塊になって行くのに期待しています。トリコディアデマ・姫紅小松(Trichodiadema bulbosum)小さい葉を密に付け立ち上がる。花は2月に咲き始め四季咲き性なのか、年中ポツリぽつりと赤紫の小さい花が咲いている。屋外強光線で育て間延びさせない様に、植え替えは年1回少しづつ根っ子を出して植えつける。切った枝は簡単に根付く。ナナンタス・アロイデス(Nananthus aloides)根が太るメセンですが、茎は伸びず分頭する様に仔吹きして横に広がる。盆栽風には成らないが、纏まりのある姿に育つ強健種。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.09

コメント(0)

-

まだら黒法師開花

アエオニュウムの開花はセンペルビュウムと同じ様に、あんまり嬉しくはないのだが、ムーンバーストと夕映が開花したのに続き、まだら黒法師が満開に・・。まだら黒法師衆讃曲系のムーンバーストは花茎を長く伸ばして下から順に咲き上がるのに比べ一気に咲いた。脇枝が1つあるので全部枯れる事は無さそう。花序のアップ黄色尽くめの暑苦しい花です、蕾の姿、形が面白い。ムーンバーストと交配して見ようか・・・。まだら黒法師の夏バージョンロゼットがギュと詰まっている、下葉はかなり枯れ落ち先端の纏まったロゼット姿で夏を越す。アエオニュウム・夕映(Aeonium decorum f.variegata)春先の斑の入り方と違いこの時期は葉肉が厚く成り、葉縁のみ赤い。春に咲き出した花は未だに咲いている。この苗は、次年度用繁殖親にする為挿し木して置いた。夏でも元気なカシミアバイオレット(Aeonium cv 'CASIMIA BIORET’)夏が苦手な品種の多い中で本種は丈夫で暑い盛りでも少しずつ成長している。暑さに弱い小人の祭り(Aeonium sediforium)(左)とサンデルシー(Aeonium saundersii)(右)は今年入手したので暑さは、いかがなものかまだ分からない。アエオニュウム・愛染錦(Aeonium domesticum f. variegata)小さくてもよく開花するが開花した幹だけが枯れこむので咲かなかった枝は生き残る。「千童唱」もよく咲くが、咲いた後に種が出来るようで知らない内に発芽苗が生えている。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.08

コメント(0)

-

帝冠と亀甲牡丹と

オブレゴニア・帝冠(Obregonia denegrii)とロゼオカクタス・亀甲牡丹(Roseocactus fissuratus)とは原産地(メキシコ北東部)が重なる位であまり関連はありませんけど、どちらも高度に進化したサボテンの姿だとされる・・。オブレゴニア・帝冠の接木苗竜神木と袖ヶ浦に接木した同期苗ですが大きさの差は接木した時期が違う為です。帝冠松笠状に疣を重ね、疣先に脱落し易い弱い刺がある。1属1種のサイテス1の貴重種。我が家の実生苗上の接木苗は、この実生苗を時期をづらして接いだもの。生長は遅いが牡丹類ほど遅くはない。種親の帝冠疣の大きさ刺の長さが多少違うだけで固体差はほとんどない。斑入り種や綴化種は有るが入手機会があればと・・・。ロゼオカクタス・亀甲牡丹(Roseocactus fissuratus)我が家の実生苗をキリン団扇に接木した。この苗は季節により紫色に成ったり赤味が出たりと肌色が変わる変な奴です。上苗の仔を2つ袖と竜に接木した。以前斑入りでは、と紹介した苗の7月初旬の現在の様子です。綿毛が出て疣色がはっきりしませんが・・・気になる奴らです。実生の亀甲牡丹左の同期苗をキリン団扇に接いだ。左は別種子の実生苗。小さいが両種の肌色が、矢張りちょっと違う。生存率も悪く3つだけに成ってしまった。成長は帝冠に比べ格段に遅い。亀甲牡丹(左)とゴジラ(Roseocactus fissuratus 'GODZILLA')実生苗(右)上の実生苗は左の亀甲と別の亀甲との交配実生です。最近の亀甲牡丹は皆ゴジラ型のタイプに入れ替わってきたようで旧来タイプは今後消え行く運命なのでしょうか。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.07

コメント(0)

-

エケベリアの綿虫(粉貝殻虫)対策

梅雨時期は温度・湿度が高いからか、綿虫(粉貝殻虫)の被害が顕著化してきた、成長点付近に居付いて成長障害の原因に成っている。特に黒系や紫系に被害が多い様に思います。我が家の綿虫対策は・・・。被害を発見したら、鉢表面にオルトラン粉剤を撒くか、市販の殺虫殺菌剤で駆除する。手前左は古紫のチビ苗。右上はアメトルム等に被害が出易い。エケベリア・花筏錦(招福錦)紫系の本種もよく侵される。綿虫(粉貝殻虫)はサボテンに付く貝殻虫や根に付く根ジラミほど厄介ではないが、見つけたら都度薬剤散布を。エケベリア・ブラックナイト(左)と大和錦交配種(右)。1度の薬剤散布で死滅した様に見えるが、生き延びた奴が又、はびこるので、その後の観察で再スプレーがいるものも出る。パールフォンニュルンブルグ(左)初恋錦(右)綿虫が付き易い品種。鉢に混ぜ込むオルトランは浸透移行性で根から成分を吸収して効果を発揮するが2~3週間で効き目が切れる。ホワイトゴースト白系でも「ルンヨニー」等、付くものには付く。散布しても吸汁された跡は残る。早めに発見してこまめに散布を。古紫(左)茜牡丹(右)紫系は特に被害の多い品種。オルトラン乳液水和剤散布は葉面でも浸透移行するので効果は1番なのだが噴霧器散布はちょっと面倒。月錦(左)とバロンドルド(右)貝殻虫専用薬剤「スプラサイト」は希釈濃度に気を付けないと薬害被害が出る(特にフリル系に)のでサボテン以外に使用はしていない。セデベリア・ファンファーレ綿虫が付くと葉がクシャクシャになり綺麗に伸びない。同属のシルバースターもよく侵される。センペルビュウムにも付くので市販のスプレー剤を噴霧する。粉貝殻はハオルチアの硬葉系やアロエにも・・・発見が遅れると枯死させる。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.06

コメント(0)

-

ホマロケファラ・王綾波の実生

ホマロケファラ・綾波(Homalocephala texensis)の強刺種、王綾波の実生。赤い結実鞘の王綾波5月に開花した花に相互交配して置いた。1個づつ外した結実鞘と果実から種を取り出し洗浄。ティッシュに広げ殺虫殺菌剤をスプレーした。種は真っ黒で艶があるサボテンのなかでは大きい種。その後殺菌剤(ダイセン粉剤)を塗した。密閉容器に鉢を入れたのと、2.5号鉢に播種の2つで実施。右2つは「裸覆隆盤石」と「優型海王丸」も同時播種した。実生小屋に収容水を張ったケースに鉢を入れガラス蓋をする。窓辺にはキリン団扇による、実生発芽の置き接ぎ苗が居る。密閉容器蒔きの太平丸類高温のいる発芽率の悪い大平丸類(尖紅丸と花王丸(右))も発芽してきた。水盤トレー蒔きのマミ・玉翁(左)と(右)は亀甲牡丹”ゴジラ”の発芽苗発芽2年目の亀甲牡丹テロカクタス・緋冠竜(左)とギムノ・フェロシオール(右)丸2年目苗、2回目植え替え直後。この大きさから一般管理。ホマロケフェラ・綾波サボテンハウス収容の、実生3年目で3回植え替え苗。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.05

コメント(0)

-

マミラリア・白鷺と小型サボテン

7月3日は1日中雨で、予定していた水遣りも翌日に順延した。前日に、接木したサボテンの接ぎ面の乾燥が心配です。本日は極小のサボテンマミラリア・白鷺ほか小型のサボテンたちです。マミラリア・白鷺(Mammillaria albiflora)白鳥をより小型にした様な感じ。2.5号鉢植え苗。胴切りして頭部を接木したが失敗。最挑戦したが接着しなかった。接木は無理なのか?フライレア・豹の子(Frailea pygmaea)小型の可愛いサボテン。短い刺は案外強烈。仔吹きして群生する。同属の「士童」は終生単頭で過ごす。マミラリア・ボカサナ・モンストローザ(M. bocasana.monst)仔吹き性の白刺カルメナエの様な感じ。形良く、もこもこと群生する人気種。以外と丈夫で掻き仔挿しも容易です。ボカサナ・モンストローザ(Mammillaria bocasana monst)マミラリア・白洋丸綴化(M. bocassana "sericata f. crist)両種共、鉤刺の有る「高砂(M. bocassana)」の変異種ですが全く趣が違う。「ボカサナ・フレッド」は刺すら無い。マミラリア・カルメナエ(Mammillaria carmenae)疣先の刺座(アレオーレ)から放射状に出す刺は上のモンストと良く似ている。この苗は頭を切って強制仔吹きさせた。マミラリア・テレサエ(Mammillaria theresae)正木苗(左)と竜神木接木苗。姿の割りに綺麗な大輪の花が咲く。マミラリア・サボアエ・ハウディアーナ(M. saboae ssp. haudeana)サボアエ同様、姿は小さいが綺麗な大きい花が咲く。上の接木苗(竜神木台)共に貝殻虫が付いている。エスコバリア・スニーディ(Escobaria sneedii)和名「須弥山」掻き仔発根苗。小さい刺は意外と硬い。マミラリアと違い花は天辺から咲く、放射状に出す刺は案外硬い。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.04

コメント(0)

-

ユーフォ・ラクティア錦綴化ほか

ユーフォルビア・ラクティア(Euphorbia Lactea)はインドが原産地。白い斑入り種は「ホワイトゴ-スト」と言う。さらに綴化した品種を、原産がインドなので「マハラジャ」や「夕焼けサンゴ」などとして流通。ユーフォルビア・ラクティア錦綴化成長時期は先端が赤くなる。我が家のキリン角接木苗。ラクティア錦綴化大きな大雲閣(Euphorbia ingens acrurensis)に接木してある。扇状に成長点が広がって折り重なり奇観を呈する。5月に入って成長最盛期に。これも、我が家の接木です糸掛けがちょっと難しいが成功率はサボテン接ぎと遜色はない。正木のラクティア錦綴化挿し木で発根して十分大きく育つ。緑部分は斑が抜けた。幾つかは、枝切りして挿し木繁殖もする。ユーフォルビア・オンコクラーダ(Euphorbia oncoclada)綴化レウコデンドロン(Euphorbia leucodendron)としても同様の姿のものがある様ですが詳細は不明。成長時小さい葉を出す人気者。バイラス菌に注意。ユーフォルビア・魔界キリン綴化太い3角~4角柱で鋭い2本刺の柱状種も綴化すると刺が無くなる。時に正常枝も出るので切り取って接木の台木にしている。ユーフォルビア・キリン角錦綴化(E. neriifolia cristata variegata)基本種は細柱で大きい肉厚の葉がある。斑入りの綴化種。これも、原産地はインドで頗る強健種、幹にも入る斑柄は安定している。ラクティア綴化接木手前2つ、台木はキリン角(左)と大雲閣(右)後ろはサボテン緋牡丹錦。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.03

コメント(0)

-

2つ目の亀甲竜に新蔓が出てきた話

亀甲竜に新蔓が出た記事(6月21日)を紹介したが、もう1つの亀甲竜にも新蔓が出てきた。他に、我が家の夏型コーデックス達の様子もディオスコレア・亀甲竜(Dioscorea elephantipes)切れ込みの浅いこちらの芋からも新蔓が2本出てきた。古蔓の付け根がら黒っぽいツノの様なのが出ている。冬型と言われるが春に旧蔓が枯れて芋だけに成る事からの様です。以前紹介(6月21日)の記事画像(左)と10日後の7月1日画像(右)既に、葉が出て蔓も枝別れしている。蔓の伸長は早いが芋はなかなか大きく成らない。アフリカ亀甲竜なので冬型なんですが。夏型のメキシコ亀甲竜は経験がないので成長パターンは分かりません。フォッケア・エジュリス(Fockea edulis)和名=火星人(左)ゲラルダンタス・眠り布袋(Gerrardanthus macrorhiza)(右)ガガイモ科(左)とウリ科(右)のコーデックス。両種は実生以外繁殖は無理か?エジュリスの枝挿しダメモトでやって見よう。ウンカリーナ・ルーズリアナ(Uncarina roeoesliana)ゴマ科のコーデックス。芋が大きく成らず、背だけが高く成った感じ。大鉢で肥培が良いのかも・・・でも、毎年黄色い花も咲くし・・・。セロペギア・リネアリス(Ceropegia linearis)ハートカズラと同じガガイモ科。昨年枝挿しで芋が出来た。この親は、根に故障が出て、未だ養生中。アデニア・スピノーサ(Adenia spinosa)(左)アデニア・グラウカ(Adenia glauca=幻蝶かずら)(右)トケイソウ科の塊根多肉。寒さに弱い仲間の中では我が家の雑多ハウスで越冬した。両種の差は葉の形(切れ込みの有り無し)が違うだけの様。右は枝挿し苗で枝の根元が太く成るだけで塊根は出来ない。プレクトランサス・エルンスティ(Plectranthus ernstii)シソ科の塊根多肉。右は枝挿し苗、実生ハウスで水盤に水を張った越水栽培2週間後の様子。発根が完了したか、もう少し様子見・・・本種は水涸れに注意、用土は常に湿っているのが理想。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.02

コメント(0)

-

ベンケイソウ科の綴化種たち・・・

6月28日のサボテンに続いて、生長点が変異して綴れたベンケイソウ科の綴化種たちです。パキベリア・立田綴化霜の朝綴化と似ているが茎は扇状に立ち上がるのと葉が多少大きく長い。この綴化苗は何故か、秋冬は紫色を呈する。エケベリア・フロスティ綴化綴化苗と正常苗が入り混じり味のある姿に成る。背高に伸びるが茎がしっかりしていて直立する、毛の有る人気種です。エケベリア・ラウリンゼ綴化?葉挿し苗から出てきた、今のところ綴化を維持しているが、反対側は頭が分かれてきた。手前も何れ生長点が安定して独立するか微妙。今の内に縦割りしたほうが良いか?・・・もう少し様子を見よう。エケベリア・トプシータービー綴化綴れた苗が正常苗に混じって売っていたのを買ったもので縦割りで増殖したもの、小さい右苗も繁殖苗。モンスト化した本種は綴化が出易そう。エケベリア・高砂の翁綴化昔から有ったポピュラーな品種。屋外雨曝し状態に居る丈夫な奴。正常苗が出てくると切り取って挿し木する。綴化は縦割りで・・・。エケベリア・不明種の綴化(左)、正常苗(右)別の苗の頭をカットして仔吹きさせた仔で、この様な仔が2つ出てきた一時的なものか、このまま綴化を維持してくれるかまだ不明。セダム・シルバーペット綴化レフレクサム(Sedum reflexum)の銀葉種?繁殖苗を頂いた。市販の苗で綴れた苗を見つけ繁殖したんだそうです。正常枝は切り取った方が良さそう。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 蘭を咲かせましょう!

- L.アンセプス ‘シャルロッテ’、Rth.…

- (2025-11-22 17:53:22)

-

-

-

- どんなお花を育てていますか?

- キンモクセイ

- (2025-10-20 19:00:03)

-

-

-

- フラワーアレンジメント

- 畑のコスモスはやっぱりキレイ♪

- (2025-11-18 17:10:04)

-