2014年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

エケベリア・ブラックナイトとグリーンベルベット

黒いエケベリアのブラックナイトに花茎が上がってきてオレンジ色の蕾が膨らんできた。片や、グリーンベルベットは仔枝を胴切りして置いた茎から仔吹きしている。(1) (2)エケベリア・ブラックナイト(Black Knight)夏前まで黒光していたお気に入り種だったのに・・・艶が無くなり弱っている様子なのだが、花茎が2つづつ出てきた。花茎は切り取って葉挿しに使用。学名のナイトはnight(夜)ではありません Knight(騎士)なので黒騎士です。(3)エケベリア・あずき(シャビアナ×紅司)この時期デローンとしているが、冬場は肉厚の葉になりロゼットが上に巻き込む。春に出る花茎の葉からのは葉挿しは失敗なく出来る。(4)エケベリア・シャビアナ”ビックレッド”シャビアナ交配種のこれも、この時期は汚く成っている。早春の時期の葉色に戻るか・・この種ほど粉貝殻虫に好かれているものはいない、駆除必須。(5) (6)エケベリア・グリーンベルベット毛の生えた葉や茎にも茶色い毛が有るのは「錦晃星」や「ハムシー」の特徴セトーサ系なのか?暑さに弱い品種が多いが、この種は耐える様です。(5)仔吹き苗を胴切りした茎から仔吹きした。(6)仔吹き苗を4つ外した。 ・・・1日1回 応援ポチを・・・・

2014.08.31

コメント(1)

-

エケベリアの増殖は普及種から

ここ数日は天候不順なれど、朝晩は涼しく感じられる気候条件になってきました。エケベリアの植替えや増殖を始めましたが、先ずは、普及種から数種類を実施・・(1)エケベリア・ファンクイーンとイリア(Echeveria cv. Iria)2つ仔吹きした群生苗をばらす事に。ファンクイーンは頭を切った下部から仔吹いた。後ろのイリアは成長天が故障して群生している。(2)エケベリア・デレンベルギー(E. derenbergii)2つと野ばらの精(Echeveria cv)(後ろ)デレンベルギーは静夜の学名の筈、購入時の名称なので品名は疑問です。野ばらの精は胴切りして置いた下部の仔吹き群生苗。(3)4種類を分解3号鉢単独植えに、6株から都合23鉢になった。デレンベルギーの2つだけ茎をカットした。イリア、ファンクイーン、野ばらの精は茎よりもぎ取ったので即植え付けした。(4) (5)パキベリア・霜の朝(あした)綴化とエケベリア・スペクタビリス綴化(後ろ)(5)縦割りして茎を切り取ったので、しばらく陰干しにしておく。昨年は、エケベリアハウスのエケたちに、8月末の暑さの追い討ちで枯れ死苗が多く出た。今年は天候不順で側面開口部から雨が入り鉢内がヒタヒタでかなりの被害が出た。側面開閉の設備を考えないと・・・。 ・・・1日1回 応援ポチを・・・・

2014.08.30

コメント(0)

-

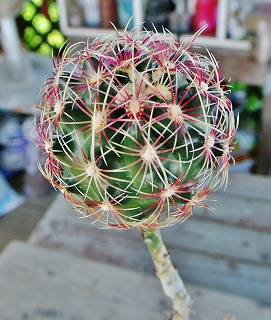

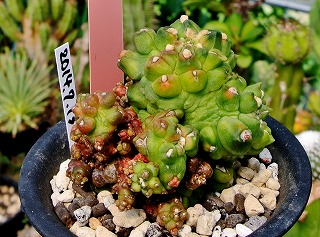

今年のキリン団扇接ぎバラ丸と何ナノ此れ

羽毛状の白刺の小型種、ツルビニカルプス・バラ丸(T. valdezianus)。自家産の発芽苗を今年7月~8月に接木した1~2ヶ月苗の現在の様子です。ところで、これは何でしょう。生き物なの竜神木に接木した苗を夜盗虫?がほとんどを食べ尽くし台木だけになっていた。ところが、組織が残っていたのか仔が出てきた。櫛歯刺の持ち主は、精巧殿(T.pseudopectinatus)or 精巧丸?どっち。(1) (2)ツルビニカルプス・バラ丸(T. valdezianus)。自家産種子を蒔いて生えた実生苗を7月からキリン団扇に接木。成長が早く1ヶ月で正木の1年以上苗に育った。成長が良すぎ群生苗に・・。キリン団扇接木のバラ丸今年は15個程接木した1ヶ月以内苗。食害被害を避けるため、棚上に並べたが、苗を食べる犯人を見つけました。肉厚葉をかじっていたが、ついでに接ぎ穂までも食べていた様で、犯人は小さいバッタでした。棚上に並べていた意味が無いよう。単頭のバラ丸キリン団扇接木苗。翌春には、縁が白の赤紫色の花が見られるでしょう。 ・・・1日1回 応援ポチを・・・・

2014.08.29

コメント(0)

-

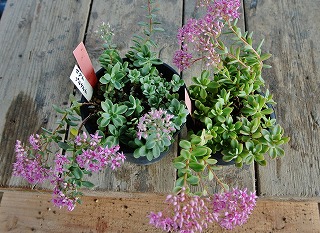

セダム・プルケルムの花とみせばやの仲間

冬季地上部が枯れ冬至芽で冬を過ごすセダムの仲間は夏型と思われがちです・・・これ等の宿根性多肉植物の仲間たちは・・・果たして、如何なんでしょう・・・。(1) (2)セダム・プルケルム(Sedum pulchellum)小型のみせばやみたいな育ち方をする。花もそっくりです。盛夏は弱るので屋外の風の通る涼しい場所が機嫌が良い。コーカサスキリンソウの斑入り種トリカラー等は夏の過湿に弱い。(3)ヒダカミセバヤ(Hylotelephium cauticola)セダムで通っているが、学名上はムラサキベンケイソウ属(Hylotelephium)。葉の縁がギザギザになっている。日光サンサンの屋外に居るので紅葉している。(4)ヒダカミセバヤこれも、屋外雨曝しの棚上に居る。繁殖は枝が伸びたら挿し木が出来る。挿し木苗も春に芽が出るが、早春に小さい芽が出てきた頃株分けする。この苗には、花芽が無いのは小さい毛虫?に先端を食べられた為。(5) (6)セダム・麒麟草/キリンソウ(Sedum aizoon var. floribundum)(6)のキリンソウは柳生真吾さんの八ヶ岳倶楽部で購入してきた。夏場はかなり弱る、高山性で涼しい場所に生息している為でしょう。これ等は、冬季地上部が枯れるが、最近、屋上緑化で注目されている「常緑キリンソウ」なるものが出来ているようです。 ・・・1日1回 応援ポチを・・・・

2014.08.28

コメント(3)

-

カランコエのうさぎ達の様子と繁殖

夏型多肉のカランコエ属のうさぎ達、肌に毛が有るので暑そうです。冬型ベンケイソウ科と違って枯れたり弱ったりはしていないものの、さすがにこの暑さ成長はいまひとつの様。(1)カランコエ・ホワイトラビットと後ろはだるま黒兔耳。もうひと鉢は白兔耳と斑点が葉先だけに有る変な奴のたにっくん苗です。(2) (3)(2)ゴールデンガール(左)、カット挿し未発根の孫悟空苗(右)(3)ジャンボラビット・・だるま黒兔耳よりさらに葉が大きい。(4)葉縁が黒い黒兔耳2つとゴールデンガール(黄金月兔耳)。(5) (6)(5)葉挿しのうさぎ達。後ろの月兔耳を鉢上げした。(6)増殖したうさぎ達。後ろ2列は葉挿し苗。前2列は挿し木の星兔耳と野うさぎ。最前列は星兔耳と月兔耳。葉挿し2鉢はもう少し大きく成ってからに・・・。 ・・・1日1回 応援ポチを・・・・

2014.08.27

コメント(0)

-

アエオニュウム・まだら黒法師の花後と植え替え

カナリア諸島原産のアエオニュウム属、花が咲くと咲いたロゼットが枯れると思っていたが・・・まだら黒法師が花茎は枯れているようだが、どうも助かりそうな様子です。アエオの植え替えも。(1) (2)(1)アエオニュウム・まだら黒法師花後の姿。画像をクリックすると開花姿が見れます。(2)花茎が枯れ細っているが、太い茎や残った葉も生きている様で仔吹きしてきそう。(3)左から開花後の夕映、まだら黒法師、カシミアバイオレット夕映は咲いた花茎は枯れたので切り捨てた為、下枝だけになっている。夕映とカシミアバイオレットは枝を切って挿し木。まだらは植え替えた。(4)夕映とバイオレットの枝挿し苗。夕映はこの時期斑色が消えている。(5) (6)(5)まだら黒法師の植替え後。(6)枝切後のバイオレット(右)の茎下の一部に表皮が剥がれている箇所があるが、元気なので仔取り用にする。 ・・・1日1回 応援ポチを・・・・

2014.08.26

コメント(0)

-

赤花眉刷毛万年青に花が・・と球根類の植替え・・・

この時期、地上部に葉が無いのに赤花眉刷毛万年青に花茎が出てオレンジ色をした蕾が顔を出してきた。ハエマンサスと他に玉ねぎ型球根多肉のアルブカやオーニソガラムの植替えも。(1) (2)(1)ハエマンサス白花眉刷毛万年青(Haemanthus albiflos)前左ハエマンサス・ヒルストス(Haemanthus humilis ssp. hirstus)後ろ巾広葉の(H.hirsutus)とは別種で葉縁に毛が生えている。(2)赤花眉刷毛万年青(Haemanthus coccineus)今年開花初年度、もう直ぐ開いた姿が見られそう。葉が出る前に花が咲く。(3)ヒルストス(左)と白花眉刷毛万年青(右)ヒルストスは撮影後植替えした。この両種は夏でも葉が枯れない。(4)オーニソガラム・コンコルディアヌム(Ornithogalum concordianum)分球していた球根を2鉢に植替えした。葉が夏でも枯れず付いているが全て切り取って新たに、新葉の出だし葉を見たいのだが・・どうしようか。(5)アルブカ3種。アルブカ・ナマクエンシス(Albuca namaquensis) 2つアルブカ・フミリス(Albuca humilis)前左。アルブカ・スピラリス・フリズルシズル(Albuca spiralis cv. 'Frizzle sizzle')(後右)シズル以外は植替えした。球根は埋めた方が良いのだが・・・埋めないとナメクジが鱗片を食い荒すのだが・・シズルもクルクル葉を出さす為葉を切り取ろうか・・ ・・・1日1回 応援ポチを・・・・

2014.08.25

コメント(0)

-

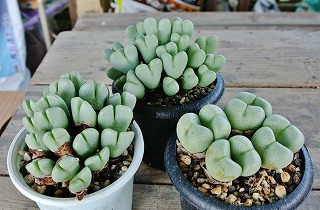

リトープスの植え替えは昨年実生苗から

秋の植替えシリーズ6番手は、リトープスの昨年実生のチビ苗から・・・(1) 昨年実生と一緒に植替えした2年(MIX)とヘキルリ(Lithops terricolor)3年苗。 (2) (3)(2)2年目苗(手前)は単頭2個と3個を、後ろのヘキルリ(Lithops terricolor)は2頭苗。(3)3号鉢に10個ずつ位を植え付け、都合8鉢に。実生角鉢はもう1つ有るので全部で150個ほどに成るが、来年まで生き残るのは幾つに成るでしょう。 (4) (5)(4)福来玉(Lithops fulleri= julii ssp. fulleri)寿麗玉のsspとも榛原の今は亡き岡本氏苗。(5)弁天玉(Lithops lesliei var. venteri)紫勲(L.lesliei)変種。(6)の紅玉共に、購入種子からの我が家の実生栽培苗。 (6)リトープス最大種?紅玉(Lithops mundtii)日輪玉(L. aucampiae)に似ているが紅玉は曲玉(L.pseudotruncatella)系。 ・・・1日1回 応援ポチを・・・・

2014.08.24

コメント(3)

-

盆栽メセントリコディアデマの植え替え

まだまだ暑いこの時期ですが、暑さ寒さに強いトリコディアデマ属2品種を・・・地中塊根が太る盆栽仕立ての株と、挿し木して置いた次世代苗を植え替えた。(1)トリコディアデマ・姫紅小松(Trichodiadema bulbosum)(後ろ)トリコディアデマ・SP(単茎ダルマ)(前)姫紅小松は屋外の雨曝し状態で管理していた、先の豪雨も、ものとせず育っている。SPは葉物メセンハウスに収容していた。(2)姫紅小松の植替え後、塊根部分を引き上げ前より少し出して植え付け。垂れ枝や混んだ枝を整枝し、鉢も一回り大きい鉢に植えた。(3)SP(単茎ダルマ)も一回り大きい鉢に植替え元の管理場所に戻した。(4) (5)(4)姫紅小松・・手前左は整枝した枝を挿し木。手前右は昨年挿し木苗。真ん中4つは(5)昨年挿し木苗を単独に3号深鉢に塊根を少し出して植替えた。(2)の大きさ(4の後ろの3鉢)に成るまでは3年程掛かる。冬季以外は屋外管理で伸過ぎた枝だけピッチする。 ・・・1日1回 応援ポチを・・・・

2014.08.23

コメント(0)

-

仔吹き盛んなユーフォ・ホリダHybの繁殖と植替

秋の植替えシリーズの4番手は、ユーフォルビア・アノブリアと紅彩ホリダを・・ホリダ(Euphorbia horrida)の交配種で株元より仔吹きするこの2種を行った。(1)ユーフォルビア・アノブリア(Euphorbia anoplie)(手前)ユーフォルビア・紅彩ホリダ(後ろ)ユーフォルビアは余り植替えは好まないが、アノブリアの繁殖の為と、紅彩ホリダは元気が無くなったので行うことにした。(2)アノビリアの根鉢仔吹きと言うより地中からランナー(匍匐茎)を出して顔を出す。(2)2鉢から10鉢に増えた。親株は翌年になれば、同じ様にまた子供だらけに成る。紅彩閣やホリダは植替え後直ぐに潅水すると枯れ死の恐れがあるので水遣りは1週間後からに・・・。(4) (5)ユーフォルビア・紅彩ホリダ(紅彩閣×ホリダ)(4)長らく、植替えしていなかったので用土を落とし根をかなり整理した。(5)植替え後の紅彩ホリダ2鉢を4鉢に、親株は一回り大きな鉢に植え替えた。ホリダ系はサボテン用土で微塵の無い水捌け良い培土が良い様。 ・・・1日1回 応援ポチを・・・・

2014.08.22

コメント(0)

-

コノフィツムの株分けと植え替え

秋の植え替えシリーズ、今回は球形メセン コノフィツム2種の植替えと株分けです。日中の温度は猛暑日に近い真夏日ですが、夜間最低温度が熱帯夜を下回りはじめた。今後、大きい足袋型から始め鞍型や小型の玉型へと順次、秋、植替えの多肉達の合間を見て少しずつ、9月いっぱい掛かって植え替える。(1)コノフィツム「聖園(オレンジ花)」(左・中)と「宝殿(赤花)」(右)足袋型と鞍型の丈夫で花の綺麗な園芸種。(2) (3)(2)引き抜いて用土と根の整理をした。外皮の渋皮も枯渇している。(3)縦に引き裂く。根が無くとも大丈夫。外皮をピンセットで取り除く。(4)3号鉢に植え付け。3鉢から7鉢に。中2つは4頭立ての宝殿。(5) (6)(5)鞍型コノフィツム・ルイザエ(Conophytum luisae)1頭から2~3頭に増えている。3鉢ぐらいに分割予定。(6)ギバエウム・銀光玉(Gibbaeum heathii)お尻がいっぱい並んだようなギバエウムは脱皮はしない。こちらは春に植替えしておいたのでこのまま育てる。花はピンクの春咲き。 ・・・1日1回 応援ポチを・・・・

2014.08.21

コメント(0)

-

桃太郎とラウリンゼの植え替えと葉ざし取り

秋の植え替えで、エケベリア属の先陣を切って丈夫な桃太郎とラウリンゼを植え替えました。下葉を外し葉挿しも行った。先のKSC例会での談議ではエケベリアは春に植え替えした方が、秋・冬の色付きが良いとの話でしたが・・・。(1)植え替え前後のbefore and after桃太郎2つとラウリンゼ2つ。メキシカンジャイアント(後ろ右)(2)植え替え後の様子後ろ中のジャイアントは、古い茎からは発根しないので茎を切り植え替えた。手前のラウリンゼは下葉を一回り外し。大鉢(3.5→4.0号鉢)に植え替えた。(3) (4)(3)ラウリンゼ・・抜いた根鉢の様子白い根が活動している。枯れた葉を取り下葉は皺が出ていたので根鉢は余り崩さず大鉢に植え付け。(4)桃太郎・・根は活動していない。古い用土を落とし、枯れ葉と外葉を一回り外す。植わっていた鉢に植え替えた。(5)外した下葉・・上1列は桃太郎下左はラウリンゼ。下右は桃太郎の葉ですが茎から旨く外せなかった。掻き仔苗が2つ取れた。葉は茎の付け根から外す(斜め下に引っ張る)(6) (7)葉挿しのラウリンゼの綴化苗が・・・元気がなかったので抜いてみた。(7)裏から見た苗の状態。根は枯れていたので切り取った。(8)縦割りした綴化部分と多頭苗の2つに切り分けた。根が出るまで日陰管理で発根を確認してから植え付けする。 1日1回 応援ポチ

2014.08.19

コメント(0)

-

キリン団扇接木苗の接ぎ降ろし

天気の不安定な日が続いています。8月17日は最高温度34℃で最低25℃でした。因みに、昨年の8月17日は最高温度34℃で最低23℃でしたが、その後の1週間は35℃超えで最低温度も熱帯夜が続きました。今年は、週間予報によると曇りがちで30℃超えは続くものの最低は25℃を下回りそう。昨年は8/22に最高37℃を記録した。盆が過ぎ秋の植え替え開始ですが先ず、キリン団扇接ぎの接ぎ降ろしを始めました。(1) (2)テロカクタス・春雨玉Hybのbefore and after頭が重く不安定なので切り取った。中刺があるので父親は「大統領」か?テロカクタスは1年でこの大きさに成るので全て秋後半迄には接ぎ降ろす。(3) (4)(3)青磁牡丹と般若型磐石。(4)他に、玉牡丹と太平丸牡丹類は2年目苗、太平、磐石は1年苗。この後植え付けしたのが(8)の画像。台木がしっかりしている苗は台木の生長最盛期なのでもう暫く接木のままで・・。(5) (6)アストロフィツム・恩塚ランポー玉実生接木1年、成長が良すぎて外皮の成長が追いつかず身割れを起こしている。(7) (8)(7)3角と4画の恩塚ランポー(3.5号鉢)。(8)は(4)の植え付け苗(3号鉢)キリン団扇台木が残っているので即植え付けしても問題はない。直ぐに水を遣っても良いが発根は1週間は掛かるので、一般管理で栽培場所に戻し他の栽培苗の潅水時に施す。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.19

コメント(0)

-

KSC(京都シャボテンクラブ)例会2014.8

京都に大雨洪水警報が出た16日、KSC例会にほぼ1年ぶりに参加してきました。4月に宇治植物公園で有った展示即売会以来の京都です。今回は秋の植え替え作業のスライド説明と談議・・・品評会テーマは有星類でした。(1) (2)品評会表彰株2品・・目の保養にどうぞ(1) アストロフィツム・偉鳳玉(Astrophytum capricorne var. crassispinum)(2) アストロフィツム・恩塚ランポー(Astrophytum myriostigma 'ONZUKA')他には、ハオルチア・ニグラの大群生株、ガステリア・恐竜の巨大株等々でした。--------------------交換会持ち帰り品(3)アロエ・レッドドラゴンHyb(左)、デルトイデオドンタHybだるまタイプ(中)モナデニウム・ルベルム(Monadenium montanum var. rubellum)(右)ケニア産の塊根モナデ、寒さに弱そうなので冬期は室内管理か。(4)サボテンは南米種5種と赤花スーパー兜の6品でした。スルコレプチア・SP(後中)、ロビビア・SP(前左)ネオポルテリア・多彩玉(前右)(5) (6)(5) ユーベルマニア・フラビスピナ(Uebelmannia pectinifera ssp. flavispina)。ペクチニフェラの金刺変種。探していた今回の目玉品種。(6) サブマツカナ・麗髪玉。奇仙玉の仲間。濃い緑の艶肌でアレオーレから根元が黒い飴色曲刺種、同属花は長い花筒でどんな花色か興味津々。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.18

コメント(0)

-

秋の気配セネキオ・天竜ほか

蒸し暑いハウス内、室温は40℃に成っていました。そんな環境なのに秋を感じたのか、茎だけになっていたセネキオ・天竜に葉が出てきた。(1) (2)(1・2) セネキオ・天竜/クレイニア/モンキーツリー(Senecio kleinia)細葉タイプの個体。根ジラミが付きやすいので(1)は植え替えをした。秋を感じるのは温度よりも、日照時間の変化を感じ取っているよう。(キク科の短日性の性質から?でも、花は春咲きなので違いますか・・)(3) (4)(3) セネキオ・グロボーサム(S. articulatus var. globosum)七宝樹のずんぐり型変種。成長期肉厚の葉を出す。茎節が取れやすい。(4) セネキオ・ディスコイングシー(Senecio descoingsii)細い棒状で株立ちする。夏でも小さい葉は枯れずに僅かに成長している。(5) (6)(5) セネキオ・新月(Senecio scaposus)(6) セネキオ・銀月(Senecio haworthii)葉が長く殆ど茎が無い「新月」。葉短く茎立ちする「銀月」。白粉と言うよりは白綿毛を纏ったようになっている。(7)(7) セネキオ・ピクチカウリス(Senecio picticaulis)塊根が出来るセネキオ。「フルゲンス」などと同じで夏成長型で寒さに弱い。花は「アザミ」のような比較的綺麗な花が咲く。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.17

コメント(0)

-

青柳と須磨柳のリプサリスとハチオラ

15日の最高温度は当地では34.9℃に・・おまけに、湿度も高く昼間はぐったりです。けれど私等は、夕食時冷えたビールで一息出来るし、冷房が利いた室内で寛げる。でも、多肉達は熱帯夜で夜間も暑さに耐えていることでしょう。森林性サボテンのリプサリス達は、ムンムンするハウス内でどのように思っているのでしょうか・・。(1)(1) リプサリス・青柳(Rhipsalis cereuscula)シュートの出た頭部と2段に繁茂している。暑いこの時期でも元気そうですが、シュートの挿し木苗はぐったりしている、さすがにこの暑さに閉口してそう。(2) (3)(2) リプサリス・須磨柳(Rhipsalis prismatica)暑いこの時期、一部に枝枯れするものが出るのは生理的な現象なのか?それとも、綿虫が付いているのは乾燥させ過ぎなのかも・・・。(3) リプサリス・女仙葦(R. mesembryantoides)伸びたシュート枝に葉の様な子供が付く、成長の仕方や格好が面白い。(4) (5)(4・5) ハチオエラ・猿恋葦(Hatoria salicornioides) リプサリスの親戚筋に当たる。本種は直立して、枝先にオレンジ色の花が付く。(6)(6) リプサリス・朝の霜(Rhipsalis pilocarpa)櫻島の火山弾(軽石)に植え込んだ。この苗だけは屋外に居る。森林性サボテンのこれ等やカニ葉やシャコ葉、孔雀サボテン等は「チランジア」栽培に通ずる扱いが良い様に思うのだが・・・・。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.16

コメント(3)

-

天賜玉と天紫玉の新天地型ギムノ

ギムノカリキュウム・天賜玉と変種の天紫玉はどちらも「てんしぎょく」と言う。紛らわしいので天紫玉は尾形丸の別名がある。「新天地」似の大型ギムノ。(1) (2)ギムノカリキウム・天賜玉(Gymnocalycium pflanzii)肌は艶消しの灰黄緑色で、亜種の「ラグニラセンセ(G.pflanzii ssp lagunillasense)春鶯玉」と同じような「うぐいす色」をしている。瘤状に崩れた稜がある。扁平で後球形に育ち下部より仔吹きする。(3)天賜玉(1)か(2)から出た掻き仔で3.5号鉢植えの幼苗。稜数は増えかなり大きく成る。開花を始めたこの位の大きさが見ごろ。(4) (5)ギムノカリキウム・天紫玉/尾形丸(G. pflanzii var. albipulpa)天賜玉の変種で全体的に小ぶり。本腫の特徴は何て言ったってこの肌色。刺が貧弱に成ってきた植え替えが必要なようです。他に、地域変異亜種のゼガラエ(G. pflanzii ssp zegarrae)があるが我が家に無いので違いはよく分かりません。(6)ギムノカリキウム・新天地(Gymnocalycium saglionis)径40cm程に成る大型種。天賜玉より刺数多く滅多に仔吹きしない。大型の割りに種子は微細で1果の種数は凄い量。発芽後1年はそのまま育て2年目に植え替が良い。成球は、大きく成り過ぎのきらいがある。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.15

コメント(0)

-

ユーフォルビアの交配種たちと・・

13日はお泊りしていた孫の守のためと、連れ合いの意向でブルーベリー狩に・・・昼食後、孫達の希望でボーリング場に行き、久しぶりにゲームをした1日でした。出発前に写したユーフォの交配種達の様子です。(1) (2)(1)は勝手生えの花キリンを植えたもの、黄色花種も有る。(2)は「オベサ凡天」と「笹蟹」のメス苗に「我眉山」と「我眉鉄甲」の花粉を付けて出来た種を蒔いたのだが、この苗だけが育っている。大きく成らないと分からないが「笹蟹鉄甲」なら嬉しいのだが。(3) (4)(3)(4)は「笹蟹」交雑の我が家の勝手生え実生苗。(4)の右苗はフェロックス。(4)は紅キリンが父親?。(3)はさらに笹蟹と交雑して出来た苗と思われる。(5) (6)(5)は紅彩閣とホリダ(白衣ホリダ?)の交配種。(6)はルリ晃とバリダの交配種(昨年京都サボテン大会展示即売会で入手)掻き仔の接木苗は7/27記事参照。(7)ユーフォルビア・ビグエリー(Euphorbia viguieri)今年開花の花に付いた種を蒔いた、発芽苗を植え替えした。・・・・・・・・・・・・・・・・・おまけ・・・・・・・・・・・・・・・・・(8) (9)奈良県菟田野のブルーベリー園の木と鈴生りの果実。(10) (11)大人3人と孫2人の成果、摘み取った全てを計測中(10)。(11)は再度計測のデジタル秤5.4kgでした。入園料無料で食べ放題。摘んだ重量分を買い取る。(5kg4,600円でした)高いor安い?摘んだ果実はジャムにするそうです。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.14

コメント(0)

-

黒いぶつぶつ肌のサボテン

ユーベルマニア・ペクチニフェラ(Uebelmannia pectinifera)はブラジル南東部ミナスジェライス州(Minas Gerais)が原産の魅力的なサボテン。(1) (2)ユーベルマニア・ペクチニフェラ(Uebelmannia pectinifera)これ等は、一昨年実生のキリン団扇接木苗。ヤフオク出品種子からの兄弟苗。接木しなかった正木苗は1個を残して枯れてしまった。標高1,000mの高地が故郷なので寒さに特に弱いと思わないが成長遅く接木栽培が無難なよう。http://plaza.rakuten.co.jp/gamanma/diary/201307270000/(3)上と兄弟苗。濃い緑肌に表面ぶつぶつの有る鮫肌。稜上に並ぶ黒刺が連続して馬の鬣の様。固体差は刺の間隔や刺の長さが違う位か。(4) (5)(1・2・3)と同期接木苗から群生した内の2球に斑が入ったのが出た。1つを切り取って接いだのが左苗。(5)は元苗で2頭残した1つに斑が入っている。(6) (7)(6)は(2)の苗の掻き仔を竜神木に接木。(7)はユーベルマニア・プセウドペクチニフェラ(U.pseudopectinifera)今年自家受粉して種が出来た、播種した発芽苗をキリン団扇に置き接ぎしている。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.13

コメント(0)

-

水切れ注意の多肉たち

台風一過の11日、朝から避難多肉の移動を行いました。日差しがあり、暑い日中が戻ってきました。朝晩が涼しく感じられるまではもうちょっとか・・・本日は、あまり水切れさせない方が良いプレクトランタス属ほかの多肉達は。プレクトランタス・エルンスティ(Plectranthus ernstii)右は花塊根の出来るシソ科のハーブ多肉。鉢内が乾くとぐったり萎れてくるので鉢内の水分量が分かる。水遣りの目安にしている。エルンスティの挿し木苗上の苗からのカット挿し。挿し木後、底水給水で日陰管理。1ヶ月過ぎ単独植えにした。潅水時期は様子を見てこまめに行う。シンニンギア・上海の女王(Sinningia tubiflora)右は芋部分イワタバコ科の塊根多肉。強光線は芋まで焼けるので半日陰で涼しく過ごさせる。水切れにも注意。同属の「断崖の女王」は鉢上をミズゴケで覆うと良く育つ。挿し木も出来るのでエルンスティ同様底水給水で日陰管理。パキポデュウム・ラメリー(Pachypodium lamerei)左は右株から切り取った挿し木苗。パキポの挿し木は無理なのではと聞いていたが左苗は発根後生長を始めた。大葉物パキポは屋外で多潅水多肥栽培が良い見たいですが。挿し木苗は発根までは日陰管理。「白馬城」も挿し木出来るが「デンシフロラム」は全て失敗でした。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.12

コメント(0)

-

エケベリア葉挿し苗の夏

台風11号は当地に多量の雨を降らせましたが奈良盆地では大和川合流地点で一部浸水があったようですが、然程の被害も無かったよう。心配していた強風も拍子抜けで取り越し苦労でした。11日は避難させていた多肉達を元の場所に戻さなければ。エケベリア・あずき(シャビアナ×紅司)花茎に付いた葉っぱからの葉挿し苗。シャビアナ系は「ビックピンク」など花茎に付く葉が大きめなので容易に行える。綿虫被害には要注意。桃太郎(リンゼアナ×チワワエンシス)親株の下葉からの苗。左苗には干乾びた元葉が残っている。葉挿し苗は多頭苗になるものが多いがもう少し大きくなれば分割できる。ピンクプリティ(左)ローラ(右)葉挿しが簡単な両種。「ピンクプリティ」は花茎の葉からも芽が出る。ラウリンゼ(ラウイ×リンゼアナ)(左)「桃太郎」と同じ「リンゼアナ」が親の優良交配種。葉挿しも容易なのが有難い。グラプトベリア・白牡丹(右)「ピンクプリティ」もグラプトベリアなので葉挿しは、きわめて簡単。全ての葉っぱから失敗なくできる。涼しくなる秋10~11月に今年も植え替えや胴切りの際に取った葉を挿す予定。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.11

コメント(0)

-

台風接近中ツルビニに花が

台風11号が接近している豪雨の9日朝、屋外に居る多肉達を室内に取り込む作業を・・・ハウス内の棚上のキリン団扇接ぎ苗等の鉢も落ちない様に下に下ろした。そんな折、花が咲きそうなサボテンハウスのツルビニ達の面々。ツルビニカルプス・烏城丸(T. schmiedickeanus v. schwarzii)(左)ツルビニカルプス・撫城丸(Turbinicarpus krainzianus)(右)ハウス外は前日夜半から豪雨が降り続いていたのに・・・外の様子が分からないのか、日照が無いと全開しないと思うのだが・・・。烏丸(Turbinicarpus polaskii)(左)牙城丸(Turbinicarpus macrochele)(右)左鉢には、毀れ種から発芽したのが居る。右は自家採取した種からの栽培苗。見づらいのは、カメラのレンズがくもりぼやけているがピンボケではない。ツルビニカルプス・アロンソイ(Turbinicaprpus alonsoi)(左)ツルビニ・菊水(Strombocactus disciformis)(右)巨大袖ヶ浦に接木のアロンソイは次々蕾が出て咲いている、肩のアレオーレから仔吹きしてきそう。右の白花の菊水は本年、何度目かの花が・・・。烏丸(Turbinicarpus polaskii)(左)似た烏城丸(v. schwarzii)との違いは刺座の面毛が無いところ。右は不明種(姣麗丸Hyb?)の実生接ぎ苗(右)<画像をクリックすると本種の種親画像が見れます>ツルビニカルプス・牙城丸(Turbinicarpus macrochele)黒豪刺の昇竜丸(T.schmiedickeanus)と違い、茶刺の剛刺の本種は刺数も多い。曲者の昇竜丸より栽培は易しい様に思う。 1日1回 応援ポチを・・・当地は10日朝に11号台風が最接近の様子、南東からの強風が心配なのだが。10日朝はまだ四国、強風域に入るのは昼以降に成りそう。

2014.08.10

コメント(0)

-

ディスコカクタスの花

ディスコカクタスはブラジル原産の円盤状扁平サボテンでメロカクタスと同じで開花年齢に達すると花座が出来てそれ以上は花座だけが大きく成る。年中温暖な地域に生息するので寒さに弱く0度以下は危険ですが接ぎ降ろしの苗たちは我が家の無加温のハウス内で毎年越冬している。我が家のディスコ達、7日夕刻蕾が膨らんでいた。8日朝(AM9:00)の状態。7日夕刻 8日朝9:00ディスコカクタス インシグニス(Discocactus insignis)夜開性で朝には萎んでしまう。朝9時では遅過ぎたようです。7日夕刻 8日朝9:00ディスコカクタス・クリスタロフィルス?(Discocactus crystallophilus)?名称不明だった接ぎ降ろし株、この品種名も定かではありません。7日夕刻 8日朝9:00ディスコカクタス・春舞冠(Discocactus carasolensis)これだけは正木苗。時に自花結実し取り蒔きすれば発芽する。ディスコカクタス・トリコルニス(Discocactus tricornis)花座は綿毛と剛毛刺で出来ている。白花夜開種で芳香がある。夏の暑い盛りに連れもって咲く仕組みは如何なっているの・・ディスコ・トリコルニス変種ギガンティア(var. giganteus)正木苗名札の日付けは植え替えた年月日、我が家に来てから3年目。ディスコカクタス・ホルスティ(Discocactus horstii)掻き仔の接木苗。小型のディスコで本種は接木でないと育たない。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.09

コメント(0)

-

月世界とかぐや姫

エピテランサ(Epithelantha)属はメキシコ北西部チワワ砂漠が原産。「チワワ」と言えば、エケベリアのチワワエンシスも同産地。わんちゃんのチワワの故郷でもある。月世界とかぐや姫のエピテランサは夏の加湿厳禁の小型サボテン、でも接木苗は問題はない。エピテランサ・月世界(Epithelantha micromeris)下苗の掻き仔を接木したもの、左は勝手に頭が潰れ群生してきた。右苗は綴化と思しき仔を接木したもの、成長点が帯状に連なっている。キリン団扇接ぎ苗で上の2つはこの苗の掻き仔。手前の切り取った傷跡は綴れた仔を掻き取って袖ヶ浦に接木。糸外しは行ったが、接木の成否はまだ不明。エピテランサ・かぐや姫(E. micromeris var. ungnispina)どちらも接木苗、沢山仔吹きした。大きい仔から掻き取って挿し木の予定。径2cm大に成れば発根する。掻き仔発根苗はちょっと弱いが根張りが良くなれば維持可能。右苗は、昨年咲いた開花跡が輪状に出来ている。エピテランサ・かぐや姫(E. micromeris var. ungnispina)開花中の左は正木苗。接木苗は開花が終わった。月世界は自花結実するが、かぐやは交配しないと種が出来ない。仔吹きの挿し木で十分。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.08

コメント(0)

-

麗光殿と舞星のふわふわ毛サボテン

クラインジア・麗光殿(Krainzia guelzowiana)の中刺欠如種月光殿(K.guelzowiana var.)とマミラリア・舞星(Mammillaria aureilanata)2種のふわふわ毛のサボテン。クラインジア・月光殿(K.guelzowiana var.)真っ白いふわふわ綿毛の品種。マミラリア近縁種で、花は径6cm程度の紫紅花。そもそも、2個植え苗を取得したもの、同一クローン苗だった様で、相互交配しても結実しなかった。クラインジア・麗光殿(Krainzia guelzowiana)(左)赤い鉤刺が有る、黄色鉤刺種は「薫光殿」と言う。クラインジア・月光殿(K.guelzowiana var.)(右、上の左苗)麗光殿、薫光殿の中刺欠如変種。マミラリア・舞星(Mammillaria aureilanata)実生苗をキリン団扇に昨年置き接ぎした。発芽が悪くこの苗だけになってしまった。下の正木苗と違い成長は早い。マミラリア・舞星(Mammillaria aureilanata)3号鉢の正木苗で長年栽培しているがサイズはあまり変わらない。花は2.5cm程で白花にピンクの中筋がある。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.07

コメント(0)

-

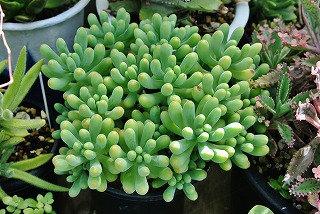

セダム・乙女心・春萌・ロッティ・・

セダム・乙女心、春萌、ロッティは昔からあるポピュラーな品種ですが最近あまり見かけないのは普及してしまった為なのでしょうか・・それとも・・・。セダム・乙女心(Sedum pachyphyllum)この時期は緑色をしているが秋、寒さにに合うと紅葉して葉先が赤く色付く。下左はカット後に芽吹きした苗、下右は春にカット挿しした苗。夏は直射日光を避け遮光が必須、鉢内を高温にすると株元が枯れる。春と秋は屋外でも良いが発根したては加湿に注意、根張りが良いと丈夫。セダム・ロッティ(Sedum 'Rotty')白粉セダム、夏場は屋外の風通しの良い所で徒長させない様に。寒さには以外と弱い、0℃以下は危険。セダム・春萌(Sedum 'Alice Evans')肥培すると大きく成り過ぎるのでイジメ栽培が良い。「乙女心」と「ロッティ」は葉挿しが難いが本種は容易。紅葉しないので面白さに欠ける。セデベリア・ハンメリー(Sedeveria 'Hummellii')乙女心の交配種、色んな名称(スノージェイドなど)で葉の長さが違う似たものが多い、年中屋外で栽培可能な丈夫な品種。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.06

コメント(3)

-

グラプトペタルム・ゴースティほか

昨日のパキポに続いて屋外栽培の多肉植物。グラプトペタルム・朧月等の交配種たち。グラプトペタルム(グラプトセダム?)・ゴースティ(G.'Ghosty')カット挿し苗(左と下)と葉挿し苗(右)。仲間外れが1つ居ます。下の左端に「姫朧月」が居ます。「秀麗」にも近いのでグラプトセダムなのかも?・・・。素性は分からないが、紅葉シーズンは紫係ってなお綺麗に成るお奨め強健種。グラプトペタルム・リラレンス(左)とブロンズ姫(右)朧月(Graptopetalum paraguayensis)と何かの交配種と思われるが・・・。暑さも寒さにも強い、年中日光サンサンの屋外向き。グラプトペタルム・淡雪(左)朧月の白いのを言うそうですがこの白クリームの肌色は目立ちます。グラプトベリア・パープルデライト(Graptoveria 'Purple Delight')ポッテリの中型で茎立ちする。「バイネシー」ほど大きくはない。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.05

コメント(1)

-

夏のパキポの置き場所

2日は終日雨が降っていた屋外、パキポディウムのデンシフロラムとデンシカウレは雨曝し状態の避暑場所で問題なく過ごしているようです。後ろ2つはデンシフロラム、前3鉢は恵比寿大黒急に暑く成った7月中旬、ハウス内はムンムンするサウナ状態で小さいパキポはぐったりしていた。風が通るハウスの北側に置いたパキポの実生苗。むろん、雨避けなどはしていない。仲間外れはペペロミア・カクタスビレ。上のデンシと大黒のアップ上は、実生デンシフロラム3年苗、恵比寿大黒2年苗。下はデンシフロラム?下苗はハウス内で頭が垂れ曲がっていた。屋外に出したところ、数日で頭をもたげてきて元に戻った。鉢内はあまり乾かさない方がよいみたいです。ハウス内の恵比寿大黒(左)とデンシフロラム(右)今もハウス内に居るが特に問題なさそう。白花の「イノピナツム」と縮れ葉の「タッキー」は気づくのが遅すぎて、復活せず根腐れを起こし枯れてしまった。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.04

コメント(0)

-

エケベリア・すみれ牡丹

31日未明までの作業は2日に成って筋肉痛が出てきた。おまけに持病のぎっくり腰が出て最悪のコンデションです。多肉達の管理が疎かに、何とか水遣りだけはこなしている。暑い時期でも比較的元気なエケベリア・すみれ牡丹と関連種の様子です。エケベリア・すみれ牡丹葉縁が白く抜けるのはエレガンス系なのでしょう。紅葉シーズンは葉縁がピンクに染まる。連れ合いが好きな品種。すみれ色はもう少し紫が入らないと・・・。昨年秋のテグスカットした胴切り頭部。すみれ牡丹左は上と同じ頭部で右は仔吹きの掻き仔苗。エケベリア・エレガンス(Echeveria elegans)葉縁が半透明状に成るのは「すみれ牡丹」と同じ全体的に白っぽい感じ。中型エケベリアの普及種ですが良いものは良い、捨てがたい品種です。エケベリア・白雪姫(左)と花うらら(Echeveria pulidonis)(右)エレガンスと花うららの交配種の白雪姫ですが、「花月夜」も同じ交配種。右は私の好きな花うららですがエケベリア蒐集のルーツで「七福神」と一緒に最初に我が家にやって来た思い出深い奴の子孫です。 1日1回 応援ポチを・・・

2014.08.03

コメント(0)

-

夏のキリン団扇置き接ぎ(2)

7月16日にキリン団扇置き接ぎ途中経過記事の続編パート2です。7月初旬から始めた実生接ぎは早いものは1ヶ月、前回からは2週間が経過しました、この間接いだ数は全部で40苗ほどです。発芽した太平丸類の接木も始めました、暑い盆までは微小種子の品種も順次接ぐ予定です。成功した置き接ぎ苗の置き場天幕に近い棚上は高温が得られる。虫の食害避難も兼ねている。上<ツルビニ類とテロカクタス>・下<太平丸類とテロカクタス>台木から養分を貰い日々育って表情が変わる姿は楽しい。こんなチビ苗も1年が経過すると下の大きさに育つ。左から<テロ・春雨丸Hyb、テロ・大統領、エキノ・太平丸>大統領には蕾が膨らんでいる。<エキノ・翠平丸、テロ・緋冠竜>昨年接木して1年後の様子です。一部降ろした苗もある。発芽苗の小さい種類、ユーベルマニア・プセウドペクチニフェラや6月蒔きのギムノ・天平丸に牡丹類はこれから、赤花菊水の発芽微細苗も実施予定です。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.08.02

コメント(0)

-

ギムノカリキュウム・翠晃石

田圃の土用干後の一斉給水は、29日~31日未明まで係って終了しました。31日早朝は、雨でも無いのに蛙の鳴き声で目覚めた、給水が終わり蛙も喜んでいる様です。朝食前に給水の後始末仕事を終え、朝食後10時まで最就寝、今度は蝉の鳴き声で起された31日。ギムノカリキュウム・翠晃石翠晃冠のモンストローサ(石化)化して不規則に成長点が出来、刺も無くなり、グロテスクな姿になった変異種。翠晃石(左)と翠晃冠(Gymno' anisitsii)斑入り(右)上の苗はこの苗の掻き仔。古い漫画本にあった、妖怪「百目」の様です。翠晃冠錦(G.anisitsii f. varieg)正常苗の斑入り種(行灯斑タイプ)翠晃冠モンスト(袖ヶ浦接ぎ)この3つは最初の画像苗の掻き仔を接木したもの翠晃石接木(台木は黄大文字(左)と三角袖(右))今年接木の綴化?と掻き仔苗。 1日1回 応援ポチ を・・・

2014.08.01

コメント(1)

全31件 (31件中 1-31件目)

1