2011年11月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

早川俊二さんの現在(2011)

昨日も書きましたが、今回もフランス・パリで画家早川俊二ご夫妻と一緒に食事をしました。一昨年から毎年お目に掛かっているので、やぁとか、また来たねとか、そういった雰囲気なのですが、今年は日本で東日本大震災が起こったことで、随分と制作の状況に影響があったそうです。フランスでも震災直後から大きなニュースとして報道されたそうで、とくにヨーロッパはチェルノブイリの経験から、当時と比較して様々な視点からの報道が(やや大げさに)されたとのことでした。母国で起きている大震災と原発事故を、チェルノブイリを比較に報道が流れる地球の反対側から眺められるというのは、絵を描く職業の方にとって、(控えめにいっても)非常に大きな関心事であることは容易に想像がつきます。「とにかく、今年は仕事が手に付かなかったよ。」と仰いました。それでも、ご夫妻ともに震災直後から日本と日本にいる知人に様々な情報を送って下さって、私も日本の報道が混乱しているときにはフランスでの報道を教えていただいたりもしました。そうした忙しい半年を経ての再会でしたので、震災時と震災直後からの状況を交換したあと、自然と絵の話です。早川さんは、丁度1年前の今日11月30日にウィーンで開かれたミケランジェロのデッサン展にお出掛けになっていて、その興奮が今でも冷めやらないと話されました。曰く「ミケランジェロのデッサンは、そこに存在しているんだよ。」初日にミケランジェロを観たあと、別にブリューゲルやクリムトをご覧になったそうですが、そうしたものがまったく入ってこない、むしろミケランジェロの崇高な感覚を遠ざけてしまうだけというくらいで、3日間の残り2日はミケランジェロだけで過ごされたそうです。絵を描くことを実践されている方というのは、ずぶの素人の私が何かをいえる立場ではない不遜を承知しつつ申しあげれば、絵の全体と部分とを自由自在に泳げる人です。現場では、実物を見たあとすぐにカタログを見て、印象の違いを確認されたそうです。図版は調子が飛んでおり、またスカスカなのだそう。「存在している」って、早川さんの絵にもあるじゃないですか!と申しあげたら、まだまだちょっとだよ、と一笑に付されます。そのレベルに近づきたい、という力強い言葉を伺いました。来年か、もしかすると再来年か、さらに飛躍した(といってもただ飛び越えるというものではない)作品を描いてくれるでしょう。私たちは、パリにいる早川さんを地球の反対側から気に掛けてゆっくり待つことにしましょう。▲早川俊二ご夫妻(うしろ姿)※速報!月刊美術の12月号に早川俊二氏のインタヴューと絵が掲載されています。絵をご覧になりたい方は、書店頭へぜひどうぞ。日本画-洋画-彫刻・工芸の鑑賞と収集に役立つ美術情報誌 月刊美術感謝!

2011年11月30日

コメント(0)

-

LE Pain QUOTIDIEN

パリに行ったらいつも食事に出掛けるのが「ル・パン・クォティディエン」。直訳すると、いつものパンという意ですが、意訳すると、日々の糧といった哲学的な響きもあります。このお店の場合、有機野菜とパンのカジュアルレストランというコンセプトですから、両方の意味をもつことは論を待たないでしょう。いかにもフランスらしいと思ったら、ベルギーはブリュッセルが発祥の地だそうです。例えば、身体にやさしい有機野菜を食べたい、と思って買い物に出掛けると、高価かつ少量で買えなかったり、十分な種類が選べなかったりということから、本当は毎日食べたいのに実際はなかなか食べられないといった不満足な日常があったりして、他方、お友だちと外で食事をするときに材料にこだわった安心できるお店が近くにあるならぜひ選びたいというウォンツがあったりして、その両者を上手く結びつけて成功したのがLe Pain Quotidienでしょう。私も、パリ在住の画家である早川俊二さんに連れていってもらってからすっかりお気に入りになり、パリに出かける度に必ず一回は食事をします。そういうお店なので、選ぶのは決まってオーソドックスなメニューが一番とばかりに、メニュー最上段のトマトとアーティチョークのサラダ。テーブルの塩少々にオリーブオイルをたっぷり掛けていただきます。ボナ・ペティ♪そういえば、かつて日本でも店舗展開されるというニュースがあったと思いますが、あれはその後どうなったのでしょうか。ぜひ、第一号店は新宿南口のサザンテラスに作ってください(笑)。感謝!

2011年11月29日

コメント(0)

-

Euronight 220

以前シチリアのシラクーザへ行くのに、ナポリから寝台列車で移動するという、ちょっとイタリアを知っている人なら絶対にやめろ、と止められるようなことをしてみたことがあります。その際には就寝中の窃盗を防犯するため1等個室を奢ったのですが、あのナポリからあのシチリア行き(笑)の夜行に乗ってもぜんぜん大丈夫だったので、ならばと今回はエスカレート。国境を越えてパリまで、しかもクシェットと呼ばれる簡易個室を選択(というかそれしかない)しました!列車のきっぷはイタリアのトレニタリアのサイトから購入できますけれども、トーマスクックを参照するとユーロナイトという会社が独自に運行する国際列車だというので、いったいどんな列車なのかと期待と不安が入り混じった感情でミラノ・チェントラーレの階段を登ると、なんてことはないごく一般的なトレニタリアの客車列車でした(笑)。このユーロナイトはヴェネツィア発パリ行き。途中ミラノに停車するのでそこから乗りますが、当然先客がいらっしゃいます。ほっとして列車に乗り込もうとすると「おう、大きな荷物をもってるよ」と車掌に笑われてしまいました。私は車両端に荷物置き場があるものだとばかり思っていたのですが、寝台客車の端には荷物置き場はなく寝室内持込みです。彼は「クシェットは小さいよ」と言って去っていってしまいました。クシェットは3段式寝台で向かい合わせ6人で1室。廊下上のスペースやベッド下に荷物を押し込みますが、私は大小2つのスーツケースだったので到底無理。大きな方は窓際に小さい方は足元に置いてなんとかしのぎました。肝心の乗り心地と寝心地ですが、乗り心地の方はさすがにアルプス越えの山岳路線のため保線レベルが低くカーブも多いため、断続的なピッチングとロールで揺れます。これが心地よいかどうか眠りを誘うかどうかは個人差があるでしょう。寝心地の方は、クシェットの寝心地です。すなわち3段寝台の寝心地であり、私は中段を選んだつもりだったのに乗ってみたら下段だったことが判明。下段と中段のベッド間隔は70cmくらいしかなく閉所恐怖症の方にはちょっときついかもしれない感じです。皆さまご興味深々のどれがいいかという点で言えば、間違いなく上段がいいでしょう。ベッドの固定性は高く、天井も高く、他者の視線も入りにくく、風切音・廊下歩行音等々すべての条件で優れています。日本のB寝台と比較するならどちらが良いとも言いにくく、こちらは2段で広いとはいえ、ベッドが薄く、静振性もあれですし、狭軌上を高速で飛ばすためぐっすり眠れないことも加味して総合判断するのが公平というものでしょう。さて夜通し通してアルプスを越えた列車は、思いがけずパリには早着となりました。パリ側で到着するのはベルシィというリヨン駅近くにある客貨両用、というよりは夜行列車のような特殊な運行を処理するためのオマケの駅のような印象を受けました。終点のパリ・ベルシィで降りた乗客は、勝手知ったリヨン駅まで歩く者あり、何も分からずタクシー乗り場で待つ者あり(たぶん1時間以上来ないでしょう、笑)、ロストして途方にくれる者(これ私)ありで、パリだか博多だかさてどうしよう?という雰囲気でした(笑)。それはそうと、ここまで来たからには結論として。日本からミラノへ直行便がなくなってしまった現在、パリからミラノ、ヴェネツィアに行くときに、上手く移動する手段としてユーロナイトは調度いいなと感じました。但.スーツケースを持っているときは向かないことと、クシェット(簡易個室)内の安全は運任せという要素を忘れてはいけないでしょう。私は下車した後そのままCDGに行きましたが、列車の後にどこに落ち着くのか決まっていることも大切な条件だと思います。でも、ミラノからパリに一晩で移動できて35ユーロ。意外と気に入りましたよ!感謝!

2011年11月28日

コメント(6)

-

ブルーのシャツを買いにイタリアへ 2

1を書いたのは、カラー&イメージコンサルタントの鳥沢久美子先生のカラボレーション・サイトで、色がテーマでした。今回は今年の買い物についてがテーマです。昨年のギリシャ債務問題をきっかけにユーロ圏の経済が低迷している問題は、今年になってスペイン、イタリアに波及し、足元ではフランス、ドイツといった中核国まで影響が見られるような大問題になってきました。その渦中にミラノを訪れるというのは、なんとも言葉にするのが難しい空気が漂っていて、ちょっと上手く切り取れるものではありません。外気温は25℃あって快適なのにも拘らずラテン系諸国の陽気さは微塵もなく、人々がそそくさと帰宅の足を速める風景は晩秋のアルプスの麓のよう、自分が何処にいるのか分からなくなるような別国の風景でした。そういうリセッションの風景のなかのヨーロッパというのは、平時のタカビーな姿勢は皆目見られず、Tシャツと短パン姿で「ちょっと何か食べたいんだけど」とレストランの店頭でつぶやいてもカメリエーレは喜んで特等席を用意してくれるような世の中です。さて本題の青いシャツですけれども、こういうご時世では見える風景が違ってみえるくらいですからアパレルショップも一見同じ店が内容はまったく違うということも当然起こり得ます。例えば、シャツは3枚買うと「3枚目はたったの1ユーロ」といいような売り方。それは極端としても、1枚55ユーロ程度のシャツも3枚買えば99ユーロになる、といった具合です。こういう販売促進をしなければ満足な売上が立たない景況感ということがはっきり見えるわけですが、だとするとここまで低価格になれば、見えない品質にも影響が出てくるのが当然の成り行きでして、元来よくない縫製から生地、タグに至るまで品質を低下させてきていました。価格だけに着目するなら、青いシャツが欲しい方には絶好のチャンスといえます。ス・ミズーラだって従来では考えられなかったような出血非常識価格でお買い得。1ユーロ100円近辺の今なら最高の条件でしょう。一枚どうですか?そのチャンスのなかで心配なのは、大きな経済環境の変化によって、伝統的な製法で作られていたような生地や色が失われてしまうことです。あの青というか藍というような色は他の国では得られないものであり、縫製の悪さを補って余りある魅力だけを求めて世界中から需要があるはずで、この程度のこと(ユーロ危機)でヘコタレテたまるかとしぶとく生き残るのか、新しい時代に右往左往しているうちに対応能力を失って消えていってしまうのか、その岐路に立っているように見えるからです。備忘録として書いておきたいのは、店頭でブルーのシャツを眺めながら「次回来るときには、違う店で買うことになるだろうな」という感想を持ったことでした。Felice per le camicie italiane, per sempre.感謝!

2011年11月25日

コメント(0)

-

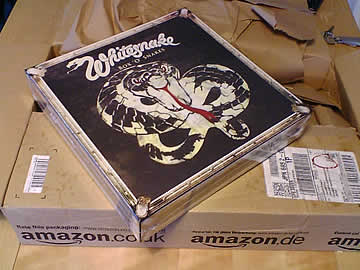

インターナショナル・ロジスティクス4

いちばん最初は、イタリア・モンツァからDHL、2回目はUKの個人からロイヤル・メイル、3回目はベルギー・リエージュからフェデックス、4回目はアマゾンUKからなんと3日で届きました。史上最速です。驚きです。UKのアマゾンで購入したのは始めてだったのですが、もうひとつ驚いたのは、アマゾンはEU内に「アマゾンEU」という法人があるようで、ご覧のとおりUKのアマゾンも、ドイツも、フランスも、イタリアも、スペインも、物流センターはUKに集約されていて共通、一箇所から送られてくる仕組みになっていました。今回UKから購入した最も大きな理由は、CDボックスセットの日本国内との価格差が1万円以上違ったことだったのですが、アマゾン・ジャパンから買ってもEUから買っても受け取りに2日しか違わないなら、もう世界中どこから買ってもOKということになりそうです。凄い時代になりました。このことから言えるもっと凄いことは、不動産以外のすべてのコモディティ商品は今や世界中が単一市場になっていることで、世界中で価格競争が行われるようになるであろうということ。家電製品がよい例ですね。同じ構造で、売る側になると非常に厳しい環境であり、買う側になると世界中から選り取り見取りという環境でもあります。もちろん決済時には通貨の強弱も影響するでしょう。21世紀の最初のディケイドが過ぎて、新しい経済のプラットフォームが姿を現しつつあると痛感しました。もう一度、凄い時代です。感謝!

2011年11月24日

コメント(0)

-

BOX 'O' SNAKES / WHITESNAKE

初期ホワイトスネイクのボックスセットが登場、まったく見事に一本取られてしまって、お蔭さまで大人買いしてしまいました。バンドがSUNBURSTレコードに所属していた時代の資源だそうで、スタジオアルバムではTroubleからSaints and Sinnersの頃に当り、もちろん私は全て持っていましたけれども、特典のライヴ盤とDVDに釣られて欲しくなって購入です。しかし、見事に釣られてしまいましたが釣られるに値するだけの内容になっており、特に80年のレディング・フェスティヴァルのライヴは飛ぶ鳥を落とす勢いだった凄まじいまでの当時のバンドのボルテージが記録されていて、この1枚だけでボックスセットの価値はあったという感じです。またDVDの方も未発表のライヴ映像がオフィシャル・ブートレッグとして盛り込まれ、お恥ずかしながら初めて接する映像も多々ありました。もちろん、こういうものというのは音楽や映像がコアの価値になるわけですが、本当の本当にお値打ちなのはブックレットであり豪華の名にふさわしいバンドからだからこその一級の資料の宝の山に感嘆します。そういう内容の企画に対するタイトルとしてBOX 'O' SNAKES以上のものはないでしょう。正に当時のバンドが詰まったボックスセットになっていて、あの頃のホワイトスネイクに特別な感情をもつ人たちには、商品や価格以上に特別なものになるに違いありません。私はアマゾンUKから購入しましたけれども、そのアマゾンUKにレビューを寄せているバーミンガムのジャックリーン氏の表現が正鵠を得ていてそれ以上でもそれ以下でもありません。時代を経て甦った奇跡に感謝します。感謝!

2011年11月22日

コメント(0)

-

来年の事業計画を立てましょう

書店に来年の手帳が並び、ビジネス雑誌では手帳術の特集が組まれる時期になりました。毎年恒例とはいえ、そろそろ暮れを意識するようになります。11月になると「今年も残りあと2ヶ月」と思いますが、12月は師ではなくても走り回るほど忙しく年が暮れていきますので、平時の時間で過ごせる今年の残りは、実質的にあと1ヶ月です。ということは、落ち着いて来年の計画を立てられるのは11月中になるということです。個人事業の方や外資系企業の方は、事業年度が1~12月ですからそろそろ来年の事業計画を立てる時期ですね。いかがでしょうか。もう来年の事業イメージや計画はお持ちでしょうか?事業を通じて実現したいイメージがあるとき、数年に亘る計画が必要になってきます。1年はその数分の1に過ぎず、年間計画が達成できないと計画が遅れて、当初の予定が崩れてしまいます。したがって、最終的なゴールから逆算して、さらに年単位や月単位に分割して実行計画を立てるのが一般的です。しかし、日々の仕事に取り組んでいると、緊急案件の対応に追われたりして予定が潰れてしまうこともありますから、未知のプランや非常事態への対応分などに余裕をもたせることが計画化のコツであり、計画化ができる人や組織にとってこそ、仕事の見える化が驚異的な生産性向上と業績アップに結びつきます。このコツについて「計画は緩めに作るのがいい」と奨めるコンサルタントの方が時折いらっしゃいますが、むしろ計画はしっかり考えておいて、実行時間に余裕を持たせる方が上手くいくことが多いようです。将来の行動計画という意味あいでの事業計画と、手元で日々の行動を管理する手帳(やスケジュール管理ツール)は、視点が反対にあるだけで、同じ内容が共有される関係にあることが成功の秘訣です。つまり、成功の秘訣とは、実現目標を具体的な行動計画に落とせることと、行動計画が管理できることの2つがクルマの両輪の関係になっていて、この両輪を上手に回して成長させることができる技術をツールに落とし込んで持っていることが重要ということになります。手帳を作って販売している人は「たかが手帳されど手帳」と言いますが、それは手帳を目標達成のためのプロセスを管理するツールとして使っているからです。私も、Live Management Bookと名づけたオリジナル手帳を開発して使っていますが、最初はなかなか上手に使えず試行錯誤しました。ここ数年は、数カ月おきにヴァージョンアップを繰り返して、来年使うものは、現在のものより更に充実した内容にするつもりで楽しみです。このヴァージョンアップを出来るのが、自分の強みだと考えていまして、ヴァージョンアップによる高効率化の効果は、目標達成に対する時間短縮となって表れてくれます。日々忙しさに追われ、気づくと予定が押してしまうことの多い現代では、目標達成時点が早くなるほどの競争優位性はないのではないかと実感できるようになります。目標とか、プロセスとか、競争優位性といったものは、すべて時間との関連性があり、有効期間が限定されているものです。たとえ当月の売上が目標の販売担当の方でも、「当月の」と限定された時点で時間の制約を受けています。その時間の壁を越えて成長していくには、目標とそのプロセスをマネジメントする「戦略」と「見える化」の両方を同時に使えることが必要となります。TPP導入などのように、外部環境の変化スピードが一層高まる来年以降は、いま以上に上手な時間の使い方が求められるようになるでしょう。ぜひ、時間を味方につける強みを、あなたのチーム全体で作ってください。それがチーム全体に木(部分)ではなく森(全体)へ集中できる状況をもたらしてくれるようになります。※この記事は、メルマガ記事の加筆・修正版であり、ビジネスに関する情報はメルマガを優先して公開しています。いち早く最新情報をお読みになりたい方は、まぐまぐから無料でメルマガ登録できます。 感謝!

2011年11月21日

コメント(0)

-

華厳の滝

いえいえ、日光といえば東照宮と華厳の滝といろは坂。日本三名瀑のひとつであり、こちらも久しぶりでした。さすが、東照宮といろは坂を越えた後にあるだけあってというか、毎秒2tの水が落差97mを落ちる様というのは圧巻の一言です。行者様が発見したことから、仏教典に関した名前がつけられたそうですが、展望台行きのエレベータを降り、展望台へ続くトンネルを下りた先で聞く轟音で出くわす涅槃の滝をみたとき、先に訪れた際に「これが華厳の滝か」と拍子抜けしたことを思い出して笑ってしまいました。それはともかく、数多くある日本の滝のなかでも、華厳の滝ほど四季の風情を豊かに感じさせる名瀑はないでしょう。残念ながら紅葉の季節は過ぎていましたが、それはそれ。次回は新緑を纏った華厳でも観に訪れましょうか。感謝!

2011年11月18日

コメント(0)

-

晩秋のいろは坂

日光といえば東照宮と中禅寺湖といろは坂。日本の道100選に選ばれています。久しぶりの日光で何もかも変わっていなかったのに感激しましたが、いろは坂は前回のときに有料道路だったのではないかと思います。料金所のところで渋滞があった記憶が(きわめてボンヤリですが、笑)あります。いろは坂といえば、紅葉の美しさが売り物ならぬ有名で、このシーズンは山道とはいえ7~8キロ程度の距離に2~3時間かかるそうですが、今年の紅葉はすでに終えて中禅寺湖畔はもう冬支度でした。昨日は随分と寒かったので、もしかしたら雪が降ったかもしれません。これまでは、日光というと遠いイメージがあったのですが、大人になって自分で運転してくると意外と近くてあっさりしたものです。そういえば、新宿から直通の特急ができたんだっけ。これならいつかまた来るぞではなくて、行きたくなったときにでもフラッと出掛けられますね。まあ箱根と同じようなところということで、今後はお近づきに(笑)感謝!

2011年11月17日

コメント(0)

-

日光の社寺

日光をみる前に結構というなかれなんと、日光を訪れるのは小学校の修学旅行以来で、ずいぶんと久しぶりですが、クルマを停めた駐車場といい東照宮の雰囲気といい、まったく変わっていませんでした。おかげさまで当時の記憶を思い出すことができました。もちろん一頭最初に見たときは小学生ですから、金銀ぎらぎらの東照宮に圧倒されましたけれども、今回は色々と経験をしたからか、選り好みができたからか、はたまた感性が鈍ったかで、当時ほどのインパクトはなく、大人しく拝観しました。そういう意味でいうと、奥宮の銅版に黒漆の仕上げは素晴らしく、前回はスゴイの一言で済ませていたところを、ゆっくりと隅まで見ることができて満足です。ところで、世界遺産に登録されているのは東照宮だけではなくて、造営者の徳川家光廟である二荒山神社等も含めて「日光の社寺」が登録名称。家光公大好きな大御所を超えないよう、生前の自己は派手な造営者でしたが、没後は地味な神社というのは、いかにも祖父と孫という感じがして神様の話ではないだろうと微笑ましく思いました。感謝!

2011年11月16日

コメント(0)

-

東照公御遺訓

身を保つに簡要なれ謹解:万事を節約して簡にして要を得た生活を営むようにせよ。今までの苦労は去って心豊かに一家和楽。子孫繁栄する。いつも謙譲の徳を守って他人のために尽くせ。信心の心を失ってはならぬ。願望:有頂天になるな待人:来ることが早い天物:ひくい処近くより出る旅行:旅は道連れ世は情事業:飾らずに励めば富む交際:真実を以って交われ方角:西北の方特によい勝負事:一途に進んでよい雇傭:要点をつかめば楽になる住居:苦労有り 北か西の方位よろしい出産:安産と知るべし 大いに力になる児病気:あれこれと迷うな なおる縁談:直接に交渉せよ自ずと調う金運:整理せよ感謝!

2011年11月15日

コメント(0)

-

イタリア大使館別荘記念公園

コモ湖畔かと目を疑う景色で驚いたのは、日光は中禅寺湖畔にあるイタリア大使館別荘記念公園。1997年まで使用された後、栃木県が買収して整備、一般に公開されているのですが、元来が別荘だからか一見通り過ぎてしまうほど分かりにくいところにあり、だからこその素晴らしいロケーションです。建物は昭和3年にアメリカ人建築家アンソニー・レーモンドによるものですが、内外装とも杉の皮を用いた意匠は、とてもアメリカ人とは思えないもので、純和風でもなく純洋風でもなくえもいわれぬ風情があって、その魅力と居心地を昇華させていると言っていいでしょう。私は建築にはさほど強い興味をもっていなかったのですが、このハイクラスのセンス溢れる建物に触れて、ちょっと関心をもつようになってしまいました。素晴らしい別荘です。感謝!

2011年11月14日

コメント(0)

-

LANCIA FOREVER

2006年に100周年を迎えたランチアのブランド・タグラインは「IL Granturismo」でした。英語にすれば、The Grand Touringです。昨今はヤンママ御用達の街乗り燃費性能を競うようなものまでGTですが、一頭最初にクルマにグランドツーリングを名づけたのはランチアであり、そのクルマは先日ご紹介したアウレリアです。グランドツーリングのココロとは、数百キロ離れた町まで高速かつ快適に辿り付ける高性能であり、ドライバーにとってのハンドリングであって、単なる機械を越えた相棒のような信頼を指します。その信頼の中身を定量的に重視するか、定性的に重視するか。その最後の部分は、風前の灯火となったランチアが未だに頑として製品に込め顧客に支持されている部分で、だからこそ100年の存続と遠く離れた極東の島国でも本国のように受け入れられている最たる理由ではないでしょうか。その極東の島国では、パワーソースがすでに内燃機関から電動機に移行を始めていますけれども、どんなにクルマの性能が定量的に向上していったとしても、そのクルマを運転するのは定性的な人間ということに変化はありません。現代イタリア車ではフェラーリのクルマが名声を得ているようですが、その創業者のエンツォ・フェラーリが日常で足に使ったのがランチアというのは、そこのところの理解が理由だろうと、文献には書かれていませんが知っている人は誰でも知っている真実でしょう。感謝!

2011年11月11日

コメント(0)

-

ランチアの旧ファクトリー

ヴィンチェンツォ・ランチア通りの旧ランチア本社ビルを訪問してトリノの中心街に戻ろうとトラムの停留所まで歩く途中、古い建物にLANCIAの文字がうっすら残っているのに気づきました。その建物の特徴から、第二次大戦後ころまでよく見られた古い町工場のようだと思い、もしやと思って近づいたら案の定ビンゴでした。あれと思って近づくと、トリノ物語という標識が立っており、ここが古いランチアの本社だったこと、現在はマリオ・メルツという芸術家を記念した財団になっていることが表示されていました。ふつう、一般的に工場の建物を買ったら、古い持ち主の名前は消しますよね。でも、ここはLANCIAの文字が消されず残っており、建物上部に現在の表記がされているので、ちょっと違和感がありました。そこで、かつて新型車が姿を現したであろう門扉から内部を覗くと、いかにも機械工場といった風景が広がっていて、思わず膝を打ちたくなりました。文字通りのカロッツェリアよろしく自動車が一台一台手作業でアセンブルされていた頃の自動車会社の雰囲気が今でも健在です。感謝!

2011年11月10日

コメント(0)

-

ランチア 旧ヘッドクォータービル

トリノ、ヴィンチェンツォ・ランチア通り27番地には、ちょっと驚くような建物が建っている。ランチアの旧本社があったビルで、道路を跨いで建っているのだ。かつてランチアがフィアットに買収された後も、フィアットはランチアの筆頭株主という立場であり企業合併はなされていなかったので、ランチア社の本社はここに留まっていて屋上にはLANCIAのサインがあった。ランチア社の新進気鋭の気風を感じさせる建物で、一説によるとこの本社ビルの建設が経営の負担になったとも言われる。本社ビルを建てて会社が傾くというのはよくある話。現在は、アルファロメオとともにフィアットの事業部門として一体となってしまっているため法人格はなく、ここにオフィスもない。もちろんビルは売却されて、現在は様々はオフィスが入居している。と、分かっていたのだがどうしても見ておきたかった。ランチスタの端くれとして。ヴィンチェンツォや従業員や顧客で賑わったランチアの街を歩いて自分の足を重ねたかった。こうして同じ景色を見て、同じ空気を吸い、同じ言葉で話す。そういう目に見えない要素がランチア車のインテリアにあるからだ。感謝!

2011年11月09日

コメント(0)

-

ランチア・アウレリア・コンヴァーチブル

今年のランチアランチ珠玉の1台。アウレリアのオープンモデルは、ピニンファリーナが生産したワイヤーホイールのスパイダーが有名ですが、こちらもピニン製。お話を伺ったらイタリアでレストアされたそうで、なんでもつい先日仕上がって日本に帰ってきたところだとか。息を呑む美しさです。写真だと若干分かりにくいのですが、緑がかったグレー。利休鼠を5回塗ったような色です。そういえば、テージスが美しいボッティチェルリ・グレーでデビューした後、日本でも高級セダンにソリッド・グレーを採用したメーカがありますが、唯グレーにすればいいというものだったようで、最適なコーディネートに届かなかったようです。こういうよく煮えた色使いはフランスやイタリアの得意分野で、イタ車に関していえばランチアほど上手なメーカはなかったでしょう。クルマはただ走ればいいというものではない、とヴィンチェンツォが言ったとか言わなかったとか。感謝!

2011年11月08日

コメント(0)

-

LANCIA LUNCH

ランチア車を媒体にして人と人との交流と親睦を図ることを主な目的としたランチア・クラブ・ジャパン様主催のランチアランチに出掛けてきました。昨年は整備が間に合わなくて涙を飲んだので、今年は念願かなってようやくです。最初に参加を意識したのは2006年のランチア100周年の時でしたから5年かかりました(笑)会場は、静岡県は裾野市のテイジン富士研修所。これまでも雑誌の紙面等で視てきましたけれど、改めて訪れると素晴らしいロケーションです。ランチアランチはクラブの年次総会を兼ねた年に一度の一大イベントだそうで、会場には100台以上のランチア車が集まりました。朝8時に裾野ICを降りると、ランチア車群が会場に向かって坂を登っていきます。デルタ・インテグラーレはウルフの異名をもった千代の富士関のようでWRCの現役時を彷彿とさせました。そのエヴォルツィオーネ3台のあとテーマの後ろについて会場入り。聖地巡礼の様相です。開会式では、サプライズで小林彰太郎氏のスピーチがあり、新型イプシロンのツインエアがお披露目。ランチアの名に恥じない上々な仕上がりのようです。詳しくは次号CGでどうぞ。イプシロンといえば、Yと表示する初代はデザイナーの名をとって”フミアデザインのイプシロン”と言われていました。朝方は3台でしたがその後1台が加わり、ギャラリーその他も含めて全部で7台。すべて色違いでした。よくランチアを見かけるのは本国でもナポリとトリノくらいで、イタリアよりも英国で人気があるそうです。年に1度とはいえ新旧合わせて100台以上も集まる日本は、その次になるのではないでしょうか。フラミリアやガンマやトレビ、モンテカルロに037にデルタ。もちろんムーザやテージスも。素晴らしい場所に素晴らしいクルマ。しかし、こうした機会を作られるクラブの皆さまや役員の皆さまあっての機会です。これだけの規模のイベントを行うことがどれだけ大変か。それをおくびにも出さないでジェントルな交流の場になっているのは本当の大人の集まりだからでしょう。グッドウッド・フェスティヴァルを思い出しました。お楽しみというか肝心の昼食は豪華なお弁当。たまたま数日前になんとなく食べたいなと思ったトップスのケーキまでついて見事にシンクロ。来年は、豪華ゲストをお招きしてクラブ発足20周年の大イベントを開催されるそうです。やはりテージスに惚れてしまったよ。感謝!

2011年11月07日

コメント(0)

-

サヴォイア王家の王宮群

150年前に王国として統一されたイタリアの最初の首都がトリノ、そのトリノの王家であり同時にイタリア王家であったサヴォイア家の王宮がパラッツォ・レアレ。もちろん世界遺産です。ミラノからエウロスター・アルタ・ヴェロチタのフレッチャ・ロッサで1時間でトリノ・ポルタ・ヌウォーヴァへ。駅から徒歩15分くらいの中心市街地にあります。16世紀の建物だそうで、王宮の名にしてはモダンな印象。イタリアの他の都市に行くと建物というのはもう少しカラフルでデコレイティヴなものですが、トリノは王宮がシンプルだからか周囲の建物もシンプルでただ四角いという感じを受けます。それに加えて都市計画も日本のように碁盤の目に近いので、街行く人すら四角いのではないかという印象を持ちました(笑)。そんな一見地味な印象のトリノですが、ピンクのネオンサインがショッキングだったリナシェンテのトリノ店は、入ってみるとどこか懐かしいいつものリナシェンテで、外観が地味なのにインテリアが派手だったパレルモ店と対照的だったことに笑ってしまいました。リナシェンテは先日タイ資本に買収されてしまいましたが、イタリアでのショッピング文化を引き継いでほしいと思います。さて王宮の方ですが、シンプルで全体像を掴みやすいからか意外と小さいのかと思いきや、意外なのは自分の意識の方でとても巨大です。訪れた当日はエキスポが開かれていましたが、エントランスになっている玄関を入るだけでバスケットボールコートの大きさ。巨大な壁に巨大な彫刻と天井画。これを真剣に観るだけで半日が必要です。表向きは一見地味なのにも拘らず、なかに入ってみると一転信じられないほど中身が充実しているのは日常のイタリアらしくないというか、イタリアというのは本当はこちらのことを言うのだと暗に示しているようにも感じられました。イタリア深遠の入口にどうぞようこそ。感謝!

2011年11月04日

コメント(0)

-

スーパーニッカ原酒 私的復刻プロジェクト

私のかつてのナイトキャップだったスーパーニッカ原酒を、オリジナルブレンドで再現しようという試み。商品はなくなってしまいましたが、幸いにしてメーカから同じようなテイストのウィスキーがリリースされ、ブレンダーズ・バーでは「マイブレンドウイスキーづくりに挑戦」という企画をしてくれていますので、もちろん完全に同じものは難しいにしても近いものなら作れるはず、就寝前の相棒も帰ってきてくれるはず(笑)ということで、チャレンジです。たまさか仲のよい4人でウィスキーを飲みに行こうということになったので、興味を深めていただこうと「マイブレンド」を密かに企画したら大成功で、みんなワイワイガヤガヤ混ぜてました。私は、スーパーニッカ原酒の再現という孤高の目標に向かって努力するわけですが(笑)、ニッカのブレンダーの方がキーモルトを使って作ったというブレンダーズ・ウィスキーをテストしているうちに、当初の原酒モルトを特徴通りの割合で混ぜてもイメージ通りの味に仕上がるとは限らないことに気づいてしまって大慌て。ブレンダーズ・バー支配人様のウィスキー講義のあと、いよいよオリジナルブレンドを作るという段で、頭の中のブレンド割合のイメージを一旦壊し、もう一度ゼロ・ベースでブレンドの整合をベースに割合を考えていくという、もうすっかり酔って回らなくなった頭で何とか天竺に向かって進みます。1年半前に参加した前回のときは、余市と宮城峡のシェリーをベースにしたのですが、今回はベースを宮城峡に一本化。1回目のブレンドでは、シェリー&スィート:10ピーティ&ソルティ:5ウッディ&ヴァニリック:30フルーティ&リッチ:35ソフト&ドライ:20で作ってみましたところ、大体のイメージは前回よりも大幅に近づいたものの、細かいテイストや味の順番、ボディ感といったものがズレていることに気づいて修正。最終的に、シェリー&スィート:15ピーティ&ソルティ:5ウッディ&ヴァニリック:25フルーティ&リッチ:35ソフト&ドライ:20となりました。これは手前味噌になりますが、意外といいところまで近づいていると思います。もちろんオリジナルの製品の方はより長期のウィスキーがブレンドされていたりするはずですから同じ味にはならないですが、同じ印象の味に近づけたと思いますし、ここから微調整をすれば昔のオンナの妹くらいにはなりそうです(笑)。いよいよ雲の上に上ってゴールが見えそうな感じ。感謝!

2011年11月02日

コメント(0)

-

メルシャン軽井沢20yo 樽番号2321

今週末で閉鎖されてしまうメルシャン軽井沢蒸留所の、おそらく最後の試飲に供されているであろう20年シングルカスクが、樽番号2321番のものでした。私が訪れていたときには、19年と20年と2種類がありましたので、もちろん両方試してみましたところ、19年の方がシェリーが強く出ているタイプ、20年の方が樽熟成香がしっかりと出ているタイプでした。話は替わって、ワイン販売の世界では「飲みやすさ」というのが消費者に商品を理解してもらう点から、分かりやすい指標として便利に用いられていますけれども、もしモルトウィスキーの世界でも同様の物差しを導入するのならば、19年の方が甘くてキャラクターもはっきりしていて飲みやすく、しかも価格も割安というところだと思います。しかしながら、19年と20年のわずか1年しか違わない(熟成が年数に比例すると仮定するなら5%の差)ものを飲み比べさせて試飲に供するというのは、「これらは違うのですよ」と口に出して言わないけど本当は言いたいということでしょう。つまり、その世界では20年の方が高く評価されるということを暗にアピールしたかっただろうと思いました。そんなことを考えながらテストしてみると、ゴールデンプロミスのきれいな麦の味が沢の水のように走り、シェリーの香りと樽の熟成香が風のように香るリッチでフルボディの味。マッカランによく似ていますが、マッカランのオフィシャルほどシェリーは強くなくより高いレベルでバランスしています。もしブラインド・テストだったら、私は区別がつきません。私は飲み物も食べ物も甘いものが苦手なので、19年だったら遠慮したいところですが、こちらならばモルトとシェリーとオークが高いレベルでバランスしているので、秀逸な食後酒として特別なときに飲みたい感じです。もしマッカランが、モルトウィスキー界のロールズ・ロイスというなら、軽井沢はベントレーと言えばいいじゃないか。むしろ、ベントレーだと言って売ればよかったじゃないか、という感じすらいたします。もしこういった販売促進面の戦略的取組みが十分だったなら、余市や山崎や秩父と同様に国際的なウィスキーコンテストの上位に並ぶ常連として、十二分な成長事業になりうると誰もが思うポテンシャルをもっています。本家のベントレーの方は、別の会社に引き取られて新しくリニューアルに成功しました。モルトウィスキーのベントレーはどうでしょうか。不死鳥のような軽井沢が見たいですね。感謝!

2011年11月01日

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- 政治について

- 【ライブ】日インドネシア防衛相が会…

- (2025-11-22 19:35:43)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- みそ汁のシジミ 食べますか?

- (2025-11-22 19:37:16)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【気まずい…】楽天お買い物マラソン…

- (2025-11-21 20:30:04)

-