2008年06月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

またそのセリフが・・・

♪ 犯行の動機はいつもお決まりのセリフで締めるニュース報道 ニュース番組を見ていて、いつも変だと思うのは犯行の動機は必ず決まっているということ。 「遊ぶ金がほしかった」「ムシャクシャしてやった」。この二つが代表的な犯行動機だ。 本当に犯人がこう言っているとはとても思えないのに、ニュースは何の疑問の余地もなく伝えてくる。 たぶん警察の発表がそういう表現になっているのだろう。誘導尋問で、犯人にそう言わせているのかもしれない。 これでは犯人の個性というものを消し、犯行の多様性と重要性が曖昧になって、事件の本質がカモフラージュされてしまう。いずれ事実が明らかになるので、「取敢えずの報道用語」として形式的に使われているのだろうか。 軽犯罪ならまだしも、放火や痴漢を「ムシャクシャしてやった」ではとても納得出来はしないね。

2008.06.30

コメント(2)

-

退屈がゆく

♪ 向かい合うシートはなべて黙々と 手元みつめてアンニュイがゆく 昼下がりの下りの電車は空いていてとても静かだ。 お見合いシートの向かい側に座る、数人の若者はまったく同じ姿勢で手元を見詰めている。携帯電話を持たない自分からすると、何だか異様な光景に映る。 本を読むでもなく居眠りをするわけでもない。携帯がそこにあるから眺めているに過ぎない感じがする。勿体ない時間の過し方をしていると思う。本でも読めよ!と言ってやりたい。 情報に振り回されることを自ら望んで、退屈な日常をやり過ごしているように見えてならない。 二度と来ないその貴重な瞬間を、過去という海にただ流してしまうのはもったいない。

2008.06.29

コメント(4)

-

ひまわり並ぶ道

♪ ひまわりのたかひくひくたか並ぶ下 白ねこいっぴき小走りにゆく 団地の駐車場脇にひまわりが等間隔で並木のように植えてある。 夕暮れ前、その下をどこへ急ぐか白猫が、とんとんとんと一定の速さで走っている。 道路に平行していて、その様子を反対側で歩きながら眺めるている。まるでドーリーで移動撮影した映画の美しいワンシーンを見ているようだった。 ずっと並んだ高さの違うひまわりと、小走りでゆく白猫の映像が目に焼きついて離れない。

2008.06.28

コメント(0)

-

処女飛翔

♪ ふらふらとい出しばかりのてふてふの 雨宿りくる吾(わ)の傘のなか ♪ ふらふらと処女飛翔せしてふてふを われ拉致したる小雨降る朝 近くのコインランドリーまで行く途中、羽化して間もない美しい蝶が、通りかかった私の傘の中に入ってきた。 きっと雨宿りのつもりだろう。 そのまま止まらせてコインランドリーまで歩き、傘を閉じずにそのままにしておいた。 何という蝶なのか、あまりに美しいのでなんとか家まで連れて帰りたかったし、名前も調べてみたかった。 しかし、10分経って帰る時にはもう元気になっていて、傘を持ち上げた途端に飛んでいってしまった。すご~く残念だ。 かわいい女の子を見つけ、車に乗せて連れまわすという少女誘拐事件の犯人の気持ちが、少し分ったような気がした。

2008.06.27

コメント(0)

-

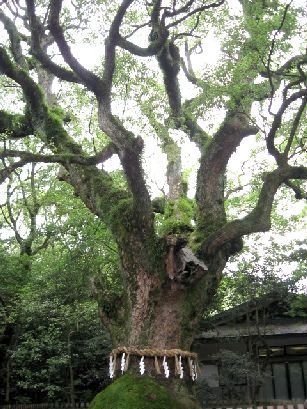

宮の大楠

♪ 千年もそこにいるのか空海の御手なる主や宮の大楠 熱田神宮には大きな広葉樹が多く繁っています。一歩足を踏み入れると木々が空を被い鬱蒼として厳かな雰囲気を醸しだしています。 特に、弘法大師がお手植えされたという楠は樹齢千年になる大木で、ご神木として祀られています。 今からおよそ1,880年前、三種の神器の一つである草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)を御霊代(みたましろ)として祀られた熱田神宮。 そのおよそ九百年後より、千年もの間にわたって杜を鎮め民を見守りながら、同じ場所に生き続けている。そのことの凄さを思う。 人の一生などたかだか80年前後。忙しく動き回ってあっという間に過ぎていく。 江戸時代には東海道五十三次「宮宿」が栄え、南700mに残る「七里の渡し」から伊勢桑名へ向う、交通の要衝に位置していた。 古くは伊勢湾に突き出た熱田大地の南端に位置していたという。 元は、尾張造という社殿構成だったが、明治二十六年の改築時に、三種の神器を祀るお宮として、伊勢の神宮と同じような構成に改められた。 三種の神器の一つである「草薙剣」を祀る神社。 「草薙剣」は、素盞嗚尊が八岐の大蛇を退治したときに、その尾から取り出し、天照大神に献上された「天叢雲剣」。その後、皇位の象徴として天孫瓊々杵尊に授けられたもの。

2008.06.26

コメント(0)

-

せっかちはホタルも同じ

♪ せっかちは住民のみにあらざりてホタルの恋もせわし関西 東日本のゲンジボタルは、発光間隔が約4秒であるのに対し、西日本では約2秒と短く、いかにもせっかちな土地柄を思わせます。 ホタルまでもさも有りなんという感じですね。 大阪ではエスカレーターは全員が歩いていますし、歩く速さも関西の方がずっと速い。 西と東で生物の行動速度が違うというのは面白いですよね。 その境は、フォッサマグナの西縁をなしている「糸魚川~静岡構造線」であると言われていて、その地形的な特質から、生物を隔離する壁となっているのだそうです。 その境界付近の新潟・長野・静岡には発光間隔が約3秒のゲンジボタルなどもいて、それらのゲンジボタルを他の生息地に持っていっても、発光間隔は同調しないそうで。 ホタルは、現在日本には44種、世界には2000種程いるとされています。 孵化前から発光する種、幼虫時には発光するが成虫になると発光しない種、また、成虫になってから光るものなどに分かれるそうです(注:ホタル科の幼虫は全種発光する)。 しかもほとんどの種が昼行性で、成虫になってからも発光するホタル種は全体の半数以下らしい。 ヘイケボタル、ゲンジボタル、ヒメボタルなどの限られた種だけでしか、発光を確認できないそうです。

2008.06.25

コメント(0)

-

挑み続ける人

♪ 右の手をだらりと下げてリハビリの朝の歩みの確かなりけり ♪ 日に継ぎて朝のリハビリ歩みくる視線の先に明日をみつめつ 駅前を右手をだらりと下げて、毎日のようにリハビリ歩行をしている初老の男性に会う。 朝の駅は人も多く、敢えてそのコースを選んで彼は不自由な体を人前に晒している。 戦う相手は周囲に有らず、自分の中にあるとばかりに。 その姿を敢えて見せる事で、弱気になる自分を鼓舞しているのだろうか。 その歩みは以前に比べて、随分早く確かなものになっている。 真っすぐに前を見て、硬い決意を滲ませながら歩く姿はいかにも潔い。

2008.06.24

コメント(0)

-

ねんねのねむの木

♪ 朝凪のしじまに目覚む合歓の木や夢をなごりの花と咲くらむ 可憐な合歓(ねむ)の花が咲いています。 独特の花はやさしげで、夢の続きを見ているような乙女チックな印象があります。 夜になると葉が閉じることから、「眠の木」ネムノキという名前がついたという。 現在の美智子皇后陛下が「ねむの木の子守唄」を作られたのは有名ですね。 聖心女子学院高等学校時代に作られた歌で、秋篠宮ご誕生を記念してレコード化されたのだそうです。 ねんねの ねむの木 眠りの木 そっとゆすった その枝に 遠い昔の 夜の調べ ねんねの ねむの木 子守唄

2008.06.23

コメント(0)

-

映画ってほんっとにいいもんですね。

♪ 変身の願望満たし2時間後えせ変心の変人となる 「ザ・マジックアワー」を観てきました。 映画は2千円足らずで、誰もが持っている変身願望を満たしてくれます。夕べはレイトショーでしたから僅か千円です。 佐藤浩市はさすがにいい味出しています。確かに存在感が有ります。 昔、「人間の条件」にスパイ役で出ていた三国連太郎が、セリフはほとんど無いのにやけに存在感があることに驚いた事があります。血筋というものでしょうか。 このコメディーで佐藤浩市は、役者としても見事に変身しましたね。 映画ってほんっとにいいもんですね。 映画館から出てくる時はまだ主人公が体の中に入り込んだままで、確実に映画を見る前とは 「変心」しています。主人公の価値観や勇気を体一杯に詰め込んで・・・ 勧善懲悪の映画ならまだしも、最近の訳の分らん映画の場合は変身というより「変人」になってるね。 「映画ってほんっとにいいもんですね。」の、あの映画評論家の水野晴郎氏(76歳)が先日亡くなりました。 1972年10月4日から、日本テレビ系の映画番組『金曜ロードショー』(1972年~1985年までは『水曜ロードショー』)の解説を担当していました。 「さよなら、さよなら、さよなら」の淀川長治さん(89歳)は「日曜洋画劇場」を32年間。 「月曜ロードショー」は荻昌弘さん(62歳)18年間。「ゴールデン洋画劇場」は中断を挟んで俳優の高島忠夫(77)が28年間。「おばちゃま」の小森和子さん(95歳)もバラエティー番組で活躍し、映画の面白さをアピールしました。 そんな名人たちとともに水野さんはテレビ解説の黄金期を支えた1人でした。

2008.06.22

コメント(0)

-

ホウネンエビ大量発生

♪ 逆しまに緋色あやしきタキンギョの 昭和なつかしジンタのひびき 今年は各地でホウネンエビ(豊年蝦)が大量に発生したらしいですね。 知多地方ではタキンギョ(田金魚)と呼び、ニュースでもその発生を伝えていました。 尾っぽが原色の妖しい赤色で淫靡な感じが、何だか昭和の初めごろの匂いを呼び起こします。旅回りのサーカスの楽隊が奏でる、ジンタが聞こえるような気がします。 めったに見られるものではないので、余計に郷愁を誘うのかもしれませんね。 栃木県 下野新聞 鹿沼市内でのニュースより ホウネンエビは田植えの時期に見られ、体長は2センチ前後で胴体が緑、尾が赤くて、十一対の足があり、何故かあおむけになって泳ぎます。 3億年前から存在していたとされ、水田で大発生した年は豊作になるとの言い伝えがあります。英名では「Fairy Shrimp」妖精エビと呼ばれています。

2008.06.21

コメント(4)

-

アールヌーボー スイカズラ咲く

♪のびやかにアールヌーボー忍冬(スイカズラ) 坂の途中のヘアサロンに咲く ウォーキング途中の坂道に真っ赤な看板のある美容室があります。今そこにスイカズラの花が咲いています。 小さく目立たない花なので西洋の古典文様に登場するスイカズラだとは気が付かなかった。 この花がスイカズラだと知った時は意外な気がしました。 アールヌーボー様式の唐草文様に出てくるのは、優雅で華やかな印象があり、てっきりそういう花だとばかり思っていました。 白い花から黄色に変るところから、金銀花とも言うそうです。 花の蜜が甘いので、むかしの子はこの花を摘んで蜜を吸ったので吸い葛という名前になったらしい。 常緑であり、冬でも堪え忍んで葉を付けているという意味で「忍冬」という字を当てています。

2008.06.20

コメント(2)

-

栗の花

♪ あの花があのイガイガの実とならむ変態のごと栗の花咲く いつもこの時期になると、あの独特な花の姿と栗のイガが結び付かなくて、花を見るたびに不思議に思っています。 まるで毛虫が美しい蝶に変態する様なイメージがあります。 房状に固まって咲くうす黄色の花は雄花で、その根本にある雌花がイガ状に変化していくのだそうです。近付くと独特の強いにおいが立ち込めて、咽るようです。 ブナ科のシイの木の仲間も似た花を咲かせます。黄色い花は栗以上に華やかで、遠くからでもかなり目立ちます。 クリの実のことを「マロン」と呼びますが、本来はトチノキ科のマロニエの実のことだそうですね。かつて、マロニエの実を使ってマロングラッセを作っていたが、後にクリの実で代用するようになった結果、マロンにクリの意が生じたらしい。

2008.06.19

コメント(2)

-

琵琶の実悲し

♪ たわわなる黄金かなしや枇杷の実のムクドリ群れて一番電車 びっしりと黄金の実をつけたかなり大きな枇杷の木が、2軒先の空き家にあります。 夜明けと共に大群のムクドリが押しかけて、狂うように食べあさっています。ギ~ギ~、ギャ-ギャ-、その喧しい事はなはだしい。 鳥が去った木の下には、喰い散らかした枇杷が無残に散らばっています。 最近は、見た目ほど美味くないこの薄味の果物を食べる人が少ないのでしょうか。あちこちに鈴なりの実を付けたまま放置されているのを見かけます。将来、食糧難がやって来るかもしれず、その時の備えにはなるのかもしれない。 しかし背が延び過ぎてとても手の届かない高さにあるこの実は、やっぱり鳥の餌になるしかないのでしょか。 枇杷の葉はお茶にしたり湿布薬として利用され、実はサポニン、アミグダリン、ビタミンB17、タンニンなどを含み、万病に効くといえるほどの不思議な植物だそうです。 鎮咳 去痰 胃腸 鎮吐 皮膚炎 かぶれ 湿疹などまた、殺菌作用がありリュウマチにも効くらしい。酸性血を弱アルカリに清める作用があるのだとか。

2008.06.18

コメント(0)

-

ディゴの巨木

♪ 横道に入りて出会いしディゴの花 無人の庭の主と咲きたり いつものウォーキングコースから外れて横道に入ってみた。 畑を抜け丘を越えていくと住宅地が現れた。こんな所へ出るのかと、新ルート発見を楽しみながら歩く。 向こうに、なにやら赤い花が咲いている住宅の屋根ほどの大きな木が見える。 周辺の住宅の陰になり、遠くからは良く見えていたのに近付くとどこか分らなくなった。見当をつけて覗いてみると、下部には低木が繁っていて薄暗いが、よく見ると幹の部分と張り出した枝が見える。 相当大きなアメリカディゴの木だ。幹の直径が30cmほどは有るだろうか。 そんな花が咲いているようにはとても思えない、うら寂しい雰囲気の庭で、どうやら無人の住宅らしい。その決して広くはない庭に、他の木を凌駕して立ち、見上げると空一杯に聳えている感じだ。参考写真 新興住宅地だからそんなに時代は経っていないのに、この木の大きさには驚かされる。真っ赤で独特な花は、まさしく熱帯地方の花という感じで、かなりの存在感がある。 ここの住人は何を思ってこのインパクトの強い木を、自宅の庭に植えたのだろうか。 主のいなくなった庭で、このディゴの木は何を思って咲いているのだろう・・・・・

2008.06.17

コメント(0)

-

父の日

♪ 石なかをうなぎ登れる新装のうなぎの店に義父と訪う 先日新装オープンした半田のうなぎ屋「一心屋本店」に、父の日のきのう義父を誘って行ってきた。妻・次男と義父を伴ってプレオープン以来、客として初めての訪問となる。 店先に、いかにもうなぎが岩登りしているような、めずらしい模様の石が置かれている。 二代目の先代が石屋から譲り受けて、その鰻の勢いにあやかって繁盛するようにと、大切にしてきたものだそうです。 オープンに当って依頼された「のれん」は、この鰻が川を遡るイメージを三本川に込めて表現したものです。 入り口の右下に「うなぎ石」があります。 オープンして2週間目となるこの日が「父の日」という事もあって、満員盛況で7時ごろには外にまで人が溢れていました。 老舗だけに、区画整理で立ち退きして以来、多くの方がこの新装オープンを待ち望んでいたことが覗えます。 うなぎは、表面カリカリの中ふわふわ。チョッと大きめで、タレも申し分ないです。

2008.06.16

コメント(0)

-

「貧乏暇あり」は理想形

♪ 貧乏や金なし暇あり自由あり マジックアワーのこのジャズタイム コラムニストの天野祐吉氏が、以前朝日新聞のCMのコラム欄に書いていました。 「貧乏暇なし」というが、「金持ち」も暇なしで世の中アクセクし過ぎだ、というようなことだったと記憶している。そして単に「貧乏暇なし」では芸が無いという。 貧乏でも暇があることがかっこいいのであって、自分の自由時間を持っていることに意味があると。 貧乏は悪いことでも何でもなく、「貧乏暇なし」のために心までが何処かに行ってしまっているという状態が良くないことなのでしょう。 小金を貯めて何がしかの欲求を満たしても、欲求は欲求を呼んで、それでは満足できないのが人間というものです。 背伸びした生活でローンを抱え、返済のために金の奴隷になっているような生き方は、あまり幸せとは言えない気がします。 「金なし暇あり」でいいじゃないですか。 「マジックアワー」のひと時を、好きなジャズ聴いて陶酔できるというのは、人間としての心を持ち得る、価値ある瞬間です。 億万長者へのあるアンケートでは、誰一人として幸せだと思っていないそうですから、そんなレベルには幸せというものは無いということでしょうか。★マジックアワー(Magic Hour) 撮影の専門用語。太陽が地平線に落ちてから光が完全に消えてなくなるまでの夕暮れ時の約20分程度を指し、一日の中で空を最も美しく映し出すことができると言われる。 三谷映画では、「誰にでもある”人生で最も輝く瞬間”」を意味しています。

2008.06.15

コメント(0)

-

ことわり無きもの

♪ 高きから低きに流ることわりの無きて流るる金というもの 高いところから低いところへと流れるのがものの道理です。 水はもとより、電気もそうだし、空気だって気圧の高い方から低い方へ流れます。 人もまた天下って、上から下へと流れていきます。 なのにお金だけは、上へ上へと流れていくような気がします。 下々の金は上へ吸い上げられるばかりで、下の方には回ってきませんねぇ。

2008.06.14

コメント(0)

-

手相

♪ 夕暮れの坂を登りしその刹那 運命線のふと気になりぬ 坂を登りながら、何故か手相に目がいった。 そう言えば、自分の手相を見るのは久し振りだな~と思いながら、運命線を見ている。 何だか手相が良くなったような気がして、ウキウキしながら眺めていた。 二重生命線もはっきり出ているし、運命線も先の部分が中指の根本まで延びてきている。 頭脳線だって最高だ。感情線は、まあ平凡かな。 晩年に向ってどんどん運が良くなっている気がする。 いい気分で帰ってから落ち着いて見直してみると、別段どうってこと無い。歩いている時は手のひらの血行が良くなって、皺がくっきりと出て手相が良く見えただけだったのか。 でも、気のせいにしたりせずにそんな風に思い込む方がいいのだ、と思ったりしている。

2008.06.13

コメント(0)

-

一陣の風

♪ 目標を見つけし人や夏の陽を取り戻したり一陣の風 三浦雄一郎氏が75歳で再びエベレストに挑戦し無事登頂のニュースを聞いて感動した人は多いでしょうね。私も大いに勇気付けられました。 登頂の無線で、雄一郎さん「本当に、涙が出るほどつらくて、苦しくて、厳しくて、うれしい。70歳を過ぎて2度もこの世界の頂上に上がれるなんて、最高です。おまけに、この、お天気。 前回は雲に覆われていましたが、今回は最高の天気。ヒマラヤの山々が全部見えます。本当に祝福してくれている。本当にありがとう」と語っています。 5年前に登頂してからは引退生活に入っていて、殆ど運動もせず糖尿病などにも罹っていたそうです。それで治療のために運動を始め、それなら何か目標を決めてやろうと考えて、再度エベレストを登ることを決意したそうです。 2度の不整脈の手術をしていながら決心は変らず、こうと決めたら是が非でもやり遂げるというモチベーションの高さだけは若い頃のままだったようです。 ほとんどゼロから体を鍛え直しての挑戦で、相当苦しかったらしい。 三日坊主も百日やれば百日坊主と言いつつ、折り合いを付けながらの訓練だったそうです。 80歳になったらもう一度挑戦するというのは、やんちゃオヤジの真骨頂でしょうか。 生きているその時そのときの生き方を積み重ねて、最後の一幕が下りるまで人生というドラマを演じ続ける。 晴れの日も雨の日も、どちらも大切な一頁なのでしょうね。

2008.06.12

コメント(0)

-

もはや道具と呼ぶべきもの

♪ これはもう道具と呼べるものなりて 歴史変えらむレーザーレーサー スポーツの世界で、素材や靴などの開発競争があるのは当然のこととはいえ、スピ-ド社の水着ほど如実に結果を出したものは無かったでしょう。 水泳は水の抵抗を受ける競技だけに開発の余地が大きかったということでしょうか。 ついに北島康介までが世界新を出すに至った。 こうなるとこの水着を如何に使いこなすかという段階に入って、泳法とか筋肉の付け方とか呼吸方法とか色んな部分で、今までと違うアプローチが要求されてくるのでしょう。 単なる水着という枠を超えて泳ぐための道具と言えるほどで、その存在の意味は大きく水泳の歴史が一変するでしょう。 もはやこの水着と同じかこれ以上のもの以外は対象外という感じです。 山本化学工業の素材(バイオラバースイム)を、日本の各メーカーも採用せざるを得ないのではないでしょうか。 北京オリンピックでは記録の面で、かつて無いハイレベルな戦いが繰り広げられ、今までの水泳の概念を越えることになるでしょうね。 一般の人にも人気で、価格は肩まで覆うロングタイプで6万9300円、男性用の半ズボンタイプで2万9400円もするものがかなり関心を集めているようです。

2008.06.11

コメント(0)

-

心の闇

♪ 漆黒の闇消え去りてあらわなる鏡の中の孤独なる影 おぞましい通り魔殺人がまた起ってしまいました。 世の中から暗闇というものが無くなって、人は「孤」というものと対峙しなくなったような気がします。本来、人は孤独なものです。孤独を飼い慣らし孤独をペットとして共に生きていかなければなりません。 魑魅魍魎の住む暗闇という存在を認識することで、人は目に見えない世界に怖れを抱いてきました。暗闇に一人佇んでいる時、無力感や底知れない孤独感を味わってきたはずです。 その暗闇という世界が身近な環境から消えて久しい。 今では「闇夜」というのをほとんど体験できません。星も月も無い夜も空は明るく、いたるところに街灯が灯り街を照らしています。 停電があっても数分で復活します。自分が望めば暗闇を知らなくて生活できてしまいます。 そういう明るい社会になって、人の心の闇は返って深まっているような気がします。 孤独に苛まれ孤立感に打ちひしがれて喘いでいる。 疎外感を強く感じていて、アイデンティティーを持てないまま虚無的に生きている人が増えているような気がします。 情報という光に晒されて、孤独でいることを許されず、心の闇を抱えたまま疎外感を持って生きていくというのは残酷なことです。 無差別に人を殺して自己を顕示しようとするのは、疎外感からくるものでしょう。生活に疲れたというのはその孤独感に耐えられなくなったということでしょう。 自分という実態を実感できず、存在の意味さえ考えることなく、一見明るい社会に漂う浮き草の様な存在。 善も悪も区別が付かなくなって、ただただ自分の存在を知ってほしいと叫んでいる。

2008.06.10

コメント(0)

-

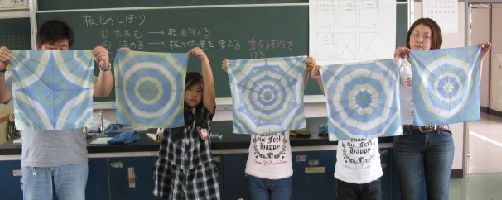

親子ふれあい講座

♪ ふれあいの親子でつくる板締めの 絞りを開くクライマックス 7日(土)、今年も「親子学級・ふれあい講座」で絞り染めの指導をしてきました。 例のごとく「板締め絞り」の二色染めは、人気の講座で児童20人・親22人の定員一杯の参加がありました。 ハンカチを畳み、板を当てて輪ゴムで縛るという技法は、どれ一つとして同じものが無く、簡単だけど個性が出て楽しいものです。 一色染めでは単純すぎて面白くないので、いつも二度染めすることにしています。 隣の人を真似しないように、あまり考えずに思いつくままやるように指導します。 今年は全員の染めが終わるまで布を開くのを待ってもらい、揃ったところで一斉に広げてもらいました。 どんな風に染まったのか、広げてみて初めて判るというのが絞り染めの醍醐味です。 あちこちで歓声が上がる瞬間です。 最後に班ごとに前に出て皆に見てもらいます。 それどれがまったく違い、意外な模様があったりするのをお互いに見せ合って楽しいひと時を過しました。

2008.06.09

コメント(0)

-

夏鳥(アマサギ)の訪問

♪ 昼深しアマサギ憩う半島のまん中あたり知多の早苗田 昼頃に所用で知多半島を横断する形で、半田市から常滑市へ向う。 何もない山の中のたんぼに、アマサギが10羽ほど羽を休めていた。 夏鳥として日本の各地に飛来する鳥らしいが、今までこの鳥の存在を知らなかった。 コサギよりも小さく、朱色の頭が特徴の鳥なのに白いのが混じっている。 雄・雌の違いかと思ったら白いのは冬毛で、まだ夏の装いになっていないものらしい。 バッタやカエル、水生昆虫やミミズなどが好物で、人にも慣れているらしく耕運機のあとをついて虫を捕らえる姿がよく見られるそうです。 2008/05/15 15:21徳島新聞 農業をしていた農業蔵本忠治さん(65)は、「あまり逃げようとせず、トラクターについてくる姿はかわいいものです」と目を細める。

2008.06.08

コメント(0)

-

草萌えるころ

♪ 生き延びて生き延びてきて美しき調和を見せむ雑草の園 年に数回刈り取られる丈の短い下草の生える緑地帯。色んな種類の名も知らない雑草たちが調和をもって繁っている。 今頃の季節になるとそれらが一斉に花を付けてとても美しい瞬間を見せてくれます。 作為の無い、自然が創るものは本来美しいものなのかもしれません。 否、人の手で刈り取られることで、ある条件に合致したものだけが生き残り、その共通点が調和の美を創り出していると言えるのかもしれません。 延び放題のところは、決して美しいと言える風情は無いのですから。 しかし、それでも長い目でマクロ的に見れば、自然そのものは本来調和が取れているものなのでしょう。調和が崩れれば自然淘汰としての浄化作用が働き、元の美しい姿に戻ろうとする力が働くでしょう。

2008.06.07

コメント(2)

-

サンゴジュの花

♪ プクプクと泡吹くごときサンゴジュの 祭礼(まつり)の宮の垣に咲きたり サンゴジュの大きな木が、熱田神宮の生垣に何本か咲いています。花の塊が遠くから見ると泡が吹いているように見えます。 水気が多く燃えにくいということで、防火壁に生垣として植えられる事が多いようです。 4日5日は熱田祭りで昔ながらの屋台が並び、突然、神宮周辺が昔ながらの風情に彩られました。しかし、昔に比べると屋台の数も減り、人出も少なくなったようです。 他に楽しみが無かった時代とは違って、目新しさがないと人は関心を示さなくなっています。「熱田祭り」 年間70にも及ぶ熱田神宮の神事の中でも、最も大きな例祭です。本宮で神聖な祭儀が厳かにとり行われる中、境内では子供みこし、武道大会、芸能大会なども催されます。 夜は提灯(ちょうちん)の明かりに包まれた祭り屋台が繰り出し、花火が打ち上げられます。今年は、雨のため「献灯まきわら」は中止になりましたが、花火は予定通り行われました。

2008.06.06

コメント(0)

-

制服に染まる色

♪ 校風の朱に交わりて制服のチェックのスカート駅にたむろす 郷に入れば郷に従うというのか、朱に交わって赤くなったというのか、学生は制服によって行動がまったく違う。 見っとも無いほど付和雷同的な私立の女子高生。 同じ駅を利用する進学校の生徒は、そんな暇が無いのか一時だってたむろする様なことはない。 顔つきまで違うのは、心を占める充実と緊張の違いからだろうか。 所属する環境によって人は形作られ、そこで付いた色は自分では気付かないまま皮膚の中まで浸透している。 その色を別の色に染め直す作業が人生には何度かある。 果たして自分が何色なのかを知ることから始めるそれは結構大変だ。

2008.06.05

コメント(0)

-

夜の路地裏

♪ 突然に灯りのともる路地裏で立ちはだかりし黒き吾(わ)の影 行き慣れぬ夜の路地裏で、突然灯りがついてびっくりする事がある。 決してやましい事はないのだけれど、予想していなかったことで驚く。 点いた瞬間には通り過ぎるので、自分の前に影が出来る。 何だか心の中に潜んでいる自分の知らない犯罪者の影を、炙り出されたような心持だ。 最近は、センサーに反応して点灯する防犯灯が一般家庭にかなり浸透している。 かなり遠くからでも反応するように設置しているようで、近道だと思って露地を通ると何軒か続けて点灯したりする。

2008.06.04

コメント(0)

-

星出氏が星となった日

♪星出氏の宇宙(そら)に浮かびしサテライト きぼうを運ぶ星になりたり また一人優秀な日本人が宇宙へ飛び立ち、ISSとのドッキングに成功しました。 きぼう実験室が本格可動すると、宇宙でしか出来ない様々な実験が可能になりますね。 2年前に国際ステーションで大麦の種を5カ月寝かせ、サッポロビールがその種を殖やして大麦45キロを収穫。秋にビールと麦茶にするそうです。 無重力と強い宇宙線に長くさらされた遺伝子を受継いでおり、正常なものができれば宇宙基地での自給自足も夢じゃなくなるという話。 ディスカバリーの船内活動がライブで見られます。 国際宇宙ステーション(ISS)を肉眼で観られます。自分の地域で見られる日を調べて是非、地球から星出さんを応援してあげましょう。

2008.06.03

コメント(2)

-

絞り染めで袈裟の制作

♪ 工房に僧侶の来たり地蔵袈裟を絞り染めにて吾の造るに 以前から話は出ていた絞り染めで袈裟を創るという話が、この度、急に実現することとなった。 急ぎの話で時間が無いのが問題だったが、この際チャレンジしてみるこにした。 業界としても初の試みで、絞り染めで造るその意味を確認するため、知人でもある真言宗のお坊さんが来てくれた。 地蔵袈裟と割切袈裟の二種類を、畳み縫い締め絞り(織縫い絞りの一種)という自分が得意としている、ちょっと特殊な絞り染めで染めることになっていた。 型を彫り、絵付けをし、絞り加工をしてやっと染める段階まで丸3日かかった。染めで失敗すればそれまでの苦労も水の泡。 2時間近く掛かって縁布と中布を、それぞれ違う色で染め上げた。 大変に手間のかかる技法だが、どうにか目途がついて期日には間に合いそうだ。 ただ、絞り染めは解いて見ないと、どんな出来栄えなのか分らない。 配色も冒険しているので、その辺りも気になるところ。多分大丈夫だろうとは思う。手応えはある。 今日、もう一度染めて完成する予定。朝から、わくわくドキドキだ。

2008.06.02

コメント(0)

-

成長点をもがれて

♪ リストラに枝を払われ立ち尽くす夢をもがれしトウネズミモチ 一昨年、バッサリと大きく剪定されてしまった隣家のトウネズミモチは今年も花を付けなかった。 ふわふわっとした真っ白の花が好きで、毎年楽しみにしていたが今年もその花を見られない。 いつもはこんな花を枝一杯に咲かせていた。当初は何の木なのかずっと分らずにいたが、最近になって「トウネズミモチ」という名前を知ったばかり。 ネズミモチより大き目の花を付け、同じ様に鼠のフンの様なくろっぽい実を一杯付ける。 小鳥の好きな実だそうだ。そう言えば毎年ヒヨドリが盛んに啄んでいた。 樹木は成木になってから大きく剪定されると、もうなかなか木の勢いは戻らず、樹形も崩れて哀れな姿となってしまう。 人も同じだ。中年以降にリストラに遭った人の苦労は並大抵のものではないと思う。

2008.06.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1