2009年11月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

街道をゆく、ニューヨーク散歩(感想)

”街道をゆく39ニューヨーク散歩”(1994年2月 朝日新聞社刊 司馬 遼太郎著)を読みました。 街道をゆくは、司馬遼太郎さんによる短編紀行集で、1971年から1996年まで週刊朝日に連載されました。 司馬さんが47歳の時に連載を開始し、司馬の死によって濃尾参州記が絶筆となりました。 日本国内ばかりでなくアイルランド・オランダ・アメリカ・モンゴル・中国・韓国・台湾などの各地を訪ねた旅行記で、その地の歴史・地理・人物に焦点をあてています。 ブルックリン橋を造ったジョン・ローブリング、江戸末期に日本にやってきたタウンゼント・ハリス、日本学の世界的な研究者であるドナルド・キーンなどを中心に、マンハッタンの片隅で街の歴史を辿り日本と関わった人々を思うシリーズ唯一のアメリカ紀行です。 アメリカ旅行を記したものは本書しかなく、ニューヨークにあるコロンビア大学で日本に関する講演をするための旅行で目にしたものや出会った人々を中心に話が展開します。 建設中に命をおとした父のあとを息子が受け継ぎ、大事業を成し遂げたブルックリン橋を渡りつつ勃興期のアメリカ文明を思い、日米修好通商条約を締結した際のアメリカ側代表者ハリスの墓参りを通して彼の生い立ちや日本側との折衝の日々を描き、戦前のコロンビア大学で唯一の日本人教授が後世の日本学研究者を生んでいった過程を紹介しています。 アメリカは世界中からの移民を呑み込んで膨れあがり、アメリカのおもしろさは変化であると言います。 日本人も忘れてしまった日本を発見した研究者たちとの触れ合いが語られています。・マンハッタン考古学・平川英二氏の22年・ブルックリン橋・橋をわたりつつ・ウィリアムズバーグの街角・ハリスの墓・コロンビア大学・ドナルド・キーン教授・角田柳作先生・御伽草子・ハドソン川のほとり・学風・日本語・奈良絵本・ホテルと漱石山房・さまざまな人達

2009.11.24

コメント(2)

-

日米首脳会談

オバマ米大統領が11月13日午後3時35分すぎ、羽田空港着の専用機で初来日し、夕刻から鳩山首相と官邸で会談し共同記者会見しました。 2度目の会談で親密さが深まったことをアピールし、大統領が提唱した核兵器のない世界の実現や、地球温暖化対策、北朝鮮の核開発問題への対応など、日米が協調できる分野での協力で一致し、両国の同盟関係をアジア太平洋地域安定の基軸とし深めていくことも確認し合いました。 しかし、積み残した課題の重さと今後の厳しさがあらためて浮き彫りになったようです。 アフガニスタンの復興支援では、鳩山首相が今後5年間で4500億円規模の新たな支援をすることを正式に表明し、大統領は感謝の言葉を述べました。 沖縄県の米軍普天間飛行場の移設問題については、先の日米外相会談で合意した閣僚級の作業グループによる早期解決を目指すことを再確認するにとどまりました。 政権が交代し普天間問題も新たな視点で検討し直していますが、問題を先送りにしたのは妥当な判断ではありますが、移設をめぐる今後の交渉は厳しくなると思われます。 日米の閣僚級協議で普天間移設を話し合うといっても、着地点は見えていません。 来年は日米安全保障条約改定から50年の節目の年で、日本の安全保障のあり方をあらためて国民に問う必要があり、政権の力量が厳しく問われることになりそうです。

2009.11.17

コメント(3)

-

青蓮院

青蓮院は青蓮院門跡とも称し、山号はなく、開基は伝教大師最澄、本尊は熾盛光如来(しじょうこうにょらい)です。 比叡山上の天台三千坊の一つで、東塔南谷にあり初めは青蓮坊といいました。 第12代行玄大僧正のとき、鳥羽院の皇后美福門院の祈願所として院号を授けられ青蓮院となり、東塔南谷の本坊となりました。 ”青蓮院 京の古寺から27”(1998年7月 淡交社刊 東伏見慈洽/横山健蔵著)を読みました。 京都市東山区粟田口三条坊町にある天台宗の寺である青蓮院の四季を、写真と文章で紹介しています。 東伏見慈洽さんは、青蓮院門跡門主で、1910年東京都生まれ、1934年京都大字文学部、同大学院卒業し、副手、1939年~1947年まて同大学文学部講師。1947年大正大学講師、1956年京都大学文学博士。研究しながら1945年青蓮院門跡にて天台座主渋谷大僧正について得度。1952年善光寺大勧進住職、1953年青蓮院門跡門主。 横山健蔵さんは、1939年京都市生まれ、1967年日本写真印刷刷(株)写真部を経て、フリー写真家。伝統に育まれた京の文化、特に伝承文化を中心に、京の自然や風物を撮影しています。 青蓮院は、三千院=梶井門跡、妙法院とともに、天台宗の三門跡寺院とされています。 門跡寺院は皇室や摂関家の子弟が入寺する寺院のことで、青蓮院は多くの法親王が門主を務め、宮門跡寺院として高い格式を誇ってきました。 江戸時代に仮御所となったことがあるため粟田御所の称もあり、日本三不動のひとつ青不動のある寺としても知られています。 歴代門主のうち、3代の慈鎮和尚慈円は愚管抄の著者として著名です。 慈円は関白藤原忠通の子で、歌人としても知られ、天台座主を4度務めています。 また、17代門主の尊円法親王は伏見天皇の第6皇子で、名筆家として知られ、青蓮院流と呼ばれ江戸時代に広く普及した和様書風御家流の源流です。 室町時代には後に室町幕府第6代将軍足利義教となる義円が門主を務めました。 また衰微期の本願寺が末寺として属し、後に本願寺の興隆に尽くした蓮如もここで得度を受けています。 江戸時代の1788年、内裏炎上の際、青蓮院は後桜町上皇の仮御所となりました。 このため、青蓮院旧仮御所として国の史跡に指定されています。 近代に入り、1893年の火災で大部分の建物が失われました。

2009.11.10

コメント(1)

-

アメリカという物語(感想)

アメリカ合衆国は、イギリスの北米植民地が1776年7月4日に独立を宣言して成立した国家です。 独立宣言において全ての人民の権利と平等をうたい、政府をその保障手段と明確に位置づけています。 かつては奴隷制のような矛盾を抱えつつも、ロックらの人権思想を理念的基盤として歩んできた歴史を有しています。 ”アメリカという物語 欲望大陸の軌跡”(2004年8月 勉誠出版刊 松尾 弌之著)を読みました。 ついこの前まで世界を席巻しつつあったアメリカの欲望現象のルーツを探る12の歴史物語ですが、今後はどうなっていくでしょうか。 著者の松尾 弌之さんは1941年満州国生まれ、上智大学卒業後NHKで番組制作、ワシントンの合衆国政府勤務を経てジョージタウン大学歴史学大学院博士課程修了、上智大学外国語学部教授です。 アメリカという物語は極彩色の欲望にいろどられていて、自由と民主主義実現のプロセスなどとして割り切ってしまうには、あまりにももったいないそうです。 より豊かになりたいという民衆の願望と、空想的な大風呂敷が織りなす人間的なストーリーだと言います。 ヨーロッパの前にこつ然と姿を現わしたアメリカとは、信じられないほどの人類の幸運であり、人々はそこにありとあらゆる可能性を夢見ました。 アメリカとは白紙のキャンバスでしたから、人々は勝手に欲望と夢をこねあげて想像をたくましくすることができました。 社会や政治上の抑圧から逃れて新大陸に渡った者は、自由の大地という神話を作りあげました。 しかしもっと数の多い大部分の渡航者たちは、そこにさらに具体的な黄金郷を夢想し、いくら食べてもつきることのない食料や、不老不死の泉を期待しました。 欲望に突き動かされてアメリカが成立しました。 アメリカとは人類史のなかの特異な現象であり、それゆえに私たちの体の一部でもあります。 アメリカを最大のお手本として近代の生活様式をうち立てた以上、わたしたちはアメリカという現象におのが姿を見ていかねばならなかったのではないでしょうか。 生きた人間の数だけこのような果敢なアメリカ物語があるのすが、この本ではあえて新世界の12の代表的なお話にまとめて、アメリカ民衆の願望の歴史を語ろうとしました。第1話 夢のゴールドラッシュ第2話 くそったれ国家のアメリカ黒人第3話 自由な想像力と綿密な計算第4話 ジョン・ブラウンの死体をこえて第5話 機械と協力した男=リンドバーグ第6話 疫病神に出会ったネイティブアメリカン第7話 アメリカ製造業の父=サムエル・スレーター第8話 アメリカを癒やす発想第9話 プレイボーイの衝撃第10話 アメリカの大地=保存か利用か第11話 合理精神は職人芸にまさる第12話 カードで買えるアメリカンドリーム

2009.11.03

コメント(4)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 生活の木のベルガモットの香りが大好…

- (2025-11-17 01:09:43)

-

-

-

- 楽天写真館

- 17 日 ( Monday ) の日記 流れ星…

- (2025-11-17 05:16:30)

-

-

-

- 徒然日記

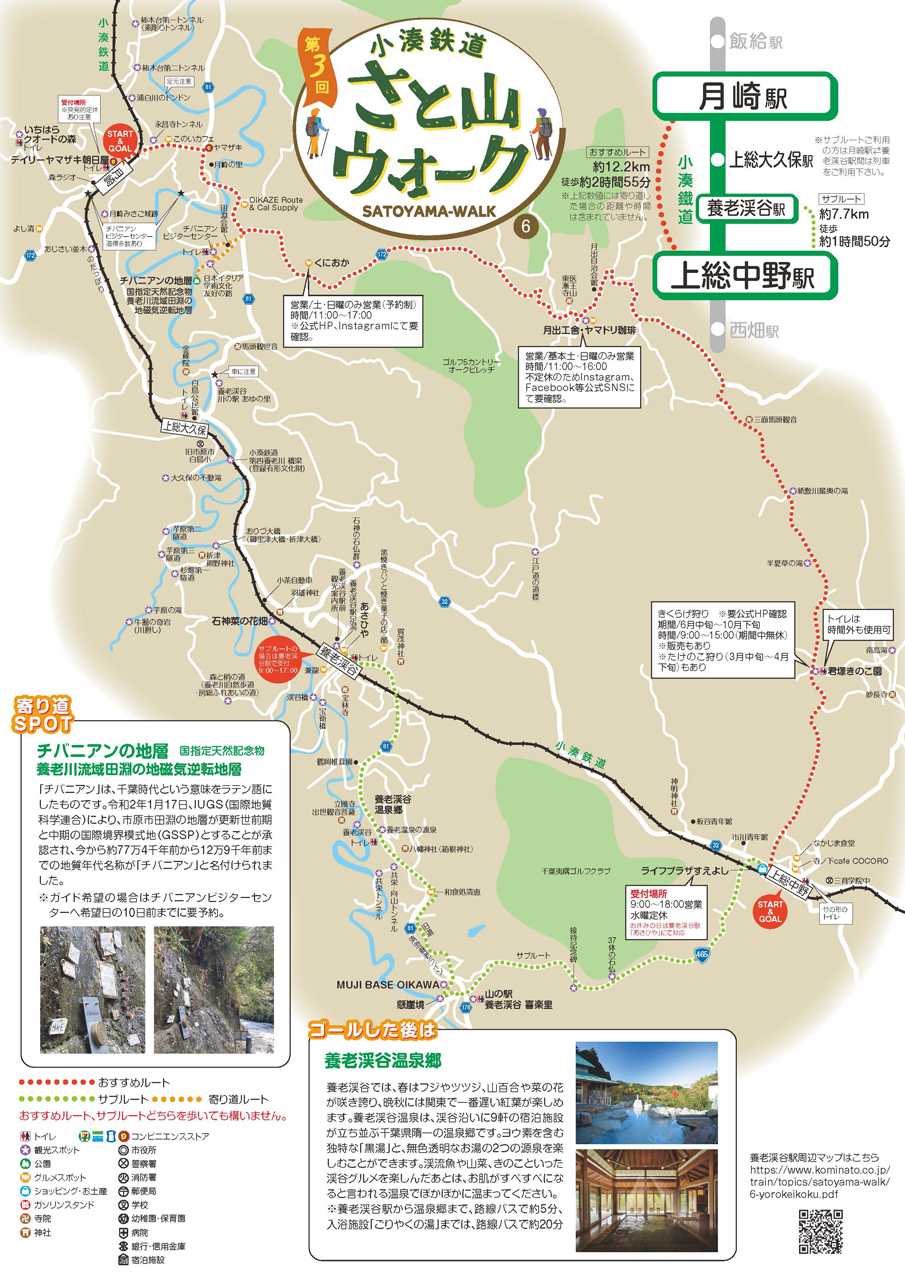

- 第3回 小湊鉄道 さと山ウォーク 第6…

- (2025-11-16 17:13:28)

-