2022年07月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

「一緒を楽しんで下さい」(子どもだけでなくお母さんも幸せになりますよ)

本来、赤ちゃんは生まれてすぐにお母さんに抱かれ、おっぱいを吸いながらお母さんのまなざしを見つめ「一緒の時間」を共有しようとします。それは、「子宮」や「へその緒」という「つながり」を失った赤ちゃんが、必死になってお母さんとの「新しいつながり」を求める本能でもあります。赤ちゃんは、出産によってお母さんとの肉体的なつながりを失った後でも、思春期になるまでは、心やからだを通しての感覚的なつながりを求めます。そして、その「安心」が子どもの成長を支える力になります。人間の成長には、「からだの栄養」と、「心の栄養」と、「脳の栄養」の三つの栄養が必要なんですが、「安心」がないことには、そのいずれの栄養も吸収することが出来なくなってしまうからです。そのため、「安心」に満たされていない子は、周囲の大人がどんなに「からだの栄養」や、「心の栄養」や、「脳の栄養」を与えても、それらを吸収できずその成長に遅れが生じてしまいます。逆に、充分に「安心」に満たされている子は、少ない栄養からでも多くを吸収し、ちゃんと育って行きます。このことを実証するような研究や事実はいっぱいあるのですが、でも、そのことを知っているお母さんは多くありません。また、充分な「安心」を与えるような子育てをしているお母さんも多くありません。なぜなら、現代人の「普通の生活」そのものが、人と人を孤立させ、「つながり」を希薄にさせ、子どもの安心を奪うようになってしまっているからです。でも、その「普通」を疑っている人はあまりいません。子どもは「一緒の時間」の中で、感情や感覚などを共有することで「安心」を得ることが出来るのです。どんなに「安全」が保証されていても、感情や感覚が共有されていないと、子どもは「安心」を失い、「寂しさ」と「不安」を感じてしまうのです。ちなみに、幼い子ども達にとっては、「寂しい」という感情と「不安」は一緒です。それらはいずれも「つながり」を感じることが出来ない状態です。大人は「危険」を感じて不安になりますが、幼い子ども達にとっては、物理的な「危険」よりも、お母さんとの「つながり」が失われる方が怖いのです。そもそも、幼い子ども達には、まだ「予測する能力」がないため、「危険」を感じる能力自体がありません。だからこそ、危ないことでも平気でやってしまうのです。そして、実は大人もつながりを失うと不安になります。人間は原始の時代から何十万年と「つながり」によって安全と食料を手に入れ、「つながり」によって守られ、人間らしさを手に入れ、そして進歩してきた存在なので、「つながりを求める」ということが本能の中に書き込まれているからです。確かに、現代人は「つながり」がなくても生きていけます。でも、そのような状態になったのはつい最近のことであり、人類が誕生してからの数十万年という時間の中では、限りなくゼロに近い時間です。ですから、人間の本能は古代人のままなのです。だから、「つながり」を失うと不安になるのです。それでも、大人達は、知識や論理でその不安を「意味もないこと」と否定することが出来ますが、子ども達はまだ「古代人の感性」のままに生きていますから、「つながり」が失われると非常に強い不安を感じるのです。ただ、ここで問題が起きます。大人達は知識によって「不安」を否定することは出来ますが、だからといって本能とつながっている「不安」そのものが消えるわけではありません。「幽霊なんかいない」という知識と、「幽霊が怖い」」という感覚とは別のものですが、それと同じです。そして、否定された「不安」は、「孤独」や「寂しさ」という形に姿を変えて、心の中に深く沈殿して行きます。そして、その「孤独」や「寂しさ」が「自己肯定感の育ち」を阻害するのです。このように考えていくことで、「なぜ、現代社会では自己肯定感が低い人がこんなにも多いのか」ということが見えてくるのです。実は、お母さんや周囲の人に否定されて育ったから自己肯定感が低いのではなく、「安心」が満たされず、孤独で寂しかったから自己肯定感が育たなかったのです。

2022.07.31

コメント(7)

-

「子どもと一緒の時間を楽しんで下さい」(人間としてのルールを伝える)

子どもが幼いうちは、とにかく子どもと一緒に楽しく生活して下さい。楽しく食事をし、楽しくお散歩をし、楽しくお話をし、楽しく遊んで下さい。最低限のしつけは、お母さんとの関わり合いを通して言葉を学ぶように、お母さんとの楽しい関わり合いの中で、子ども自身が自然と学んでいくものです。ただし、だからといって無理して子どもを楽しませようとする必要はありません。お母さん自身が子どもと一緒の時間を楽しむようにしていれば、感情の共鳴が起きて子どもも楽しくなるのです。子どものためにガマンする必要もありません。子どものために「良いお母さん」を演じる必要もありません。子どものために理想的な「仕付け方法」や「教育方法」を学ぶ必要もありません。お母さん自身が毎日の生活を楽しみ。生きることを楽しみ。学ぶことを楽しみ。自分がやりたいことを楽しみ。それを、子どもと共有しようとするなら子どもも楽しくなるのです。そして、子どもはお母さんとの関わり合いを通して「人間として大切なこと」を学ぶことが出来るのです。ただし、自分だけ楽しむために子どもを置いてパチンコに行っては行けません。あくまでも「共に」を大切にして下さい。ちなみに、私が考えている「人間として大切なこと」とは、「自分の近くにいる人と幸せな関係を築くこと」です。そして本来、「しつけ」もそのためのもののはずです。人は自分一人だけでは幸せになることが出来ないのです。どんなにお金を儲けても、どんなに出世しても、どんなに有名になっても、自分の周囲にいる人と幸せな関係を築くことが出来なければ、ズーッと孤独なままだからです。でも、現代社会では子どもたちを孤立させ、比較し、追い立て、競争ばかりさせています。お母さんもまた、「お母さんとしての役割」を果たさずに、その社会の価値観に振り回されてしまっています。お父さんも同じです。でも、子どもには、「社会人としてのルール」を教える前に「人間としてのルール」を教えるべきなんです。なぜなら、それが子どもの成長の過程に沿った順序だからです。そしてその「人間としてのルール」は、他の人との「人間らしい関わり合い」を通してしか伝えようがないのです。そもそも、思春期前の子どもには「社会」というもの自体が理解出来ません。それはつまり、社会のルールを教えられてもその意味が分からないということでもあります。だから、強制になってしまうのでが、「社会のルール」を学ぶ前に「人間としてのルール」を学ぶことが出来なかった子は、誰も見ていないような状況では平気で社会のルールを無視するようになってしまうのです。ネットの世界のような匿名の場なら、人を傷つけるようなことも平気で言ってしまいます。そして今、一流大学に在籍していても、一流大学を出ていても、一流会社に勤めていても、どんなに社会的に成功しても、人間としてやってはいけないことをやってしまう人がいっぱいいます。政治家にもいっぱいいます。そういう人達による事件も増えて来ました。

2022.07.30

コメント(0)

-

「顔を隠すということは言葉を失うということです」(つながりを拒否する人達)

多くの人が「言葉があればコミュニケーションは出来る」と思い込んでいますが、「人間の言葉」は「機械の言葉」とは異なり、表情や声やジェスチャーなどとセットにして使わないことには、言いたいことがちゃんと伝わらないように出来ているのです。文字化できるような言葉だけが「言葉」ではなく、文字化できないものも全部を使って伝え合うのが「人間の言葉」なんです。はにかみながら言う「愛している」と、無表情で言う「愛している」は、文字に書けば同じでも、相手が受け取る意味は全く違うのです。教科書を棒読みするような「大きい」と、その大きさを実際に体験した時の感覚や感情を、声やジェスチャーとセットにして伝えようとする「大きい」とでは、聞き手が感じる意味が違うのです。特に思春期前の子どもたちは、相手の表情や声を手がかりにして相手の言葉の意味を感じ取ろうとしています。言葉を理解する能力が未熟な状態の子どもたちは、表情や声やジェスチャーがセットになっていないと相手が言いたいことを理解することが出来ないからです。ちなみに、これは人間の言葉が理解出来ないイヌなどでも同じです。イヌは「おすわり」という言葉だけでお座りするのではなく、その時の声の調子とセットにしてその意味を理解しているのです。ですから、子どもの顔を見ないで、子どもに顔を見せないで、子どもにからだを向けないで、子どもと目線を合わせない状態で子どもに話しかけても、子どもにはお母さんの言葉も気持ちも伝わらないのです。そういう話し方をされたら、子どもはただ孤独を感じるだけです。そしてその繰り返しで、子どもはお母さんの言葉に耳を傾けなくなります。言葉を理解する能力も、自分の感覚や、感情や、考えを言葉で表現する能力も育たなくなります。でも、公園などではスマホを見ながら子どもに話しかけているお母さんを時々見かけます。家の中でも、スマホから目を離さないまま子どもにあれこれ言っているお母さんも多いでしょう。最近では親子でありながら、マスクで顔を隠した状態で会話している人がいっぱいいます。でも、顔を隠した状態で会話しても、気持ちが伝わらないのです。感覚や考えも伝わりません。顔を隠すと言うことは「人間の言葉」を失うということなんです。確かに、顔を隠した状態でも「情報の伝達」や「意味の伝達」は出来ます。でもそれは「情報」や「意味」を理解出来る人同士での話しです。そういう能力が未熟な子どもたちには顔を隠した人の言葉は通じないのです。

2022.07.29

コメント(2)

-

子どもを孤独にしないで下さい」(ママ、こっち向いて)

人間の心を病ませる一番の毒は「孤独」です。特に幼児期の孤独は、その子どもの一生に悪い影響を与えるほどです。というようなことを言うと、「そんなことはないですよ。私は孤独が好きですから」などというようなことを言う人がいますが、そのような人が言っている「孤独」は、ただ単に「一人でいること」というだけのことです。でも「ただ一人でいること」と「孤独」は全く異なった状態なんです。「孤独」とは「つながりから切り離された状態」のことです。「存在」自体が否定されている状態です。特に、自分にとって大切なものから切り離されている時、人は強く孤独を感じるのです。例えば、スマホに依存している人は、スマホがなくなると孤独を感じます。逆に言うと、そういう人は、一人でいてもスマホがあるなら孤独ではありません。ゲームに依存している子はゲームがなくなると孤独を感じます。だから、ゲームに依存しないように子育てするのはOKですが、すでにゲームに依存してしまった子を無理矢理ゲームから引き離すのはお勧めしません。パーティーに参加しても、その場に知り合いが一人もいなくて、誰からも話しかけられなければ、たとえその場に大勢人がいたとしても孤独ですよね。大勢人がいるからこそ感じる孤独もあるのです。逆に、一人で遊んでいても、「自分が好きなこと」をやり、「自分が好きなもの」と関わることが出来ているのなら孤独ではありません。自然が大好きな人は山の中で一人暮らしをしていても孤独ではありません。「物理的な孤独」と「魂が感じる孤独」は同じではないのです。そして、幼児期の子どもが一番つながりたい相手は「お母さん」です。これは例外がありません。なぜなら、幼児期の子どもにとって「お母さん」ほど自分の成長に必要な存在はないからです。ですから、幼い子どもは本能的にお母さんを求めます。そして、「お母さん」とつながれない子は「孤独」を感じます。そして、それが強ければ、心やからだの育ちに一生消えることがない歪みを生じます。「なんでお母さんにだけこんな重荷を負わせるんだ」と思う人も多いかも知れませんが、出産がお母さんだけにしか出来ないと同じように、幼児期の子どもの心とからだの育ちにとっては「お母さんとのつながり」が不可欠なんです。人間はそういうようにできている生き物なんだからそれはどうしようもないのです。これは「社会の価値観」とは全く別次元の「命の世界の価値観」なんです。でも実は、このような状態はお母さんに重荷だけをかけているわけではないのです。このような状態を肯定的に受け入れることで、お母さんの心とからだもまた進化、成長するように出来ているからです。お母さんは子育てを通して、色々なことを考えます。色々なことを学びます。色々なことに気付きます。それまで出来なかったようなことも出来るようになります。だから、お母さんは単なる「子どもの犠牲者」ではないのです。「共に成長する仲間」なんです。でも、「社会とのつながり」だけが自分の存在価値だと思い込んでいるお母さんは、子育てによって社会から切り離されてしまうと孤独を感じます。自分の成長も止まってしまったように感じます。そして、自分のことばかり考えるようになり、目の前の子どもが見えなくなります。すると、子どもは孤独を感じるようになります。そして今、「自分のことだけで精一杯のお母さん」が増えて来ています。それと同時に、「お母さんとつながることが出来ない子」、「孤独を感じている子」もどんどん増えて来ています。そのような状態の子は「自分を守ること」ばかりを考えます。「みんなぼく(わたし)のことを分かってくれない」と言うばかりで、自分は他の人のことを分かろうとはしません。「自分に自信が無いから、子どもにあまり自分の影響を与えたくないんです」と言ったお母さんもいました。このような人は、一見、子どものことを考えているように見えますが、実際には自分のことしか考えていません。「子どもの行動を見ていたり、一緒に居るとイライラして叱ってしまうから、子どもから離れるようにしています。それが子どものためであり、自分のためです」などと言うお母さんもいますが、このような人もまた「自分のことしか考えていない人」です。子どもは「子どもを叱りたくないから」とお母さんが遠くに行く事よりも、叱られても側にいてくれる方が安心を感じるのです。だから時として、お母さんを呼び寄せる手段として「困ったこと」をするのです。イタズラをするとお母さんが来てくれる。下の子を泣かすとお母さんが来てくれる。だから困ったことをする。そういう状態の子が結構いるのです。子どもと一緒に公園に行っても、子どもだけ一人で遊ばせ、自分はベンチに座ってスマホを見ているお母さんも多いです。子どもが一生懸命に話しかけているのに、別のことを考えているお母さんも多いです。「頭の中の理想の子ども」と「目の前の子ども」を比較ばかりしているお母さんも多いです。そして、子どもはそんなお母さんの状態を敏感に感じ取ります。そして「孤独」を感じます。

2022.07.28

コメント(7)

-

「理想のお母さんなんか目指さない方がいいですよ」(メールに答えて)

(これは以前書いた文章です)あるお母さんから、以下のようなメールを頂きました。このように思っているお母さんも多いと思い、その返事を以下に載せました。私は「自分の子どもにとっていい親になりたい」だけです。上手な人が花を咲かせるように、自分の子どもたちをそのまま育てるために、必要なところだけで手を入れられるような親になりたいのです。これが理想で、そのためにいっぱい本を読んだり、講座に出たり、シュタイナー幼稚園に通ってみたりしましたが、全然理想どおりにいきません。>上手な人が花を咲かせるように花と人間は同じではありません。犬や猫とも同じではありません。人間の子どもは親を見て育ちます。親に叱られると、叱られた内容は覚えていません。でも、叱り方を学びます。意識していなくても、一緒に生活しているだけで子どもは親を見て学んでいるのです。それは子どももあなたと同じ人間だからです。花や犬や猫はそんなことしません。つまり、>必要なところだけで手を入れられるようななどということは不可能なんです。お母さんの存在自体が、子どもに影響を与えているのですから。> 私は「自分の子どもにとっていい親になりたい」だけです。これを目指すなら、これを忘れた方がいいですよ。例えば、幸せになりたいと願う人はいつまでも幸せになれません。なぜなら、幸せというものを遠くに設定してしまっているからです。そういう人は、遠くに目標を設定して、そこに向かって努力するのがエネルギー源になってしまうのです。そうすると、目標に近ずけば、さらに目標を遠くに設定し直してしまいます。その繰り返しです。結局、気が付いた時には年寄りになってしまいます。人生は有限なんです。子育てはもっと短いです。親子の深い関わりが出来るのが5才頃まで、親の直接的な影響が大きいのが7才まで。その後は、環境を整え、見守ることしか出来なくなります。その後、子どもを支える力になるのは「お母さん(お父さん)自身の人間としての生き方」です。お母さんやお父さんの生き方が思春期を過ぎるまでの子どもに大きな影響を与えます。つまり、子育ても大切ですが、お母さん自身の人間としての生き方はもっと大切だと言うことです。子育てにこだわりすぎると、逆に子どもによい影響を与えません。10歳を過ぎた頃から、子どもはそれを束縛だと感じるようになります。それに、理想のお母さんを目指すと、子どものありのままの姿が見えなくなってしまう恐れがあります。これが一番危険です。なぜなら、「理想のお母さん」を目指している人は、現在の自分を否定しているわけですから、自分だけでなく、無意識のうちに子どもの現在の姿まで否定してしまうことが多いのです。子どもにも理想を求めてしまうのです。> 全然理想どおりにいきません。理想はよそに求めるものではありません。子どもを信じ、自分を信じ、運命(神様)を信じ、そして任せることです。理想は今立っているところにしかないのです。病気をしないから健康なのではありません。病気をしてもすぐに治るから健康なんです。悲しいことがないことが幸せなのではありません。悲しいことがあっても、慰めてくれる仲間がいて、すぐに忘れることができるから幸せなんです。ケンカをしないから仲がいいのではありません。ケンカをしてもすぐに仲直りが出来るから仲がいいのです。私は、怒っても、怒鳴っても、時には手をあげても、すぐに抱き合い、笑い合い、こだわりなく話しが出来るなら、それ以上の素敵な親子はないと思っています。シュタイナー教育も素敵ですが、子育てのためだけにシュタイナーを学んでも、その世界を理解できないうちに、子どもは親から離れていってしまいます。それに肝心の子どもではなくシュタイナーの方に意識が向いてしまう危険性もあります。(シュタイナーの考え方は自分理解、自分育てのためにあると理解した方がよいと思います。)理想を求めすぎると、完璧にこだわってしまいます。でも、“完璧”は外見的で、もろく、不健康です。そして、一番の問題は子どもに悪い影響を与えないように意識しすぎるため、自然な心の交流ができなくなってしまうことです。怒らないように、悪い影響を与えないように意識しすぎると、自分の感情や行動全般に強いブロックがかかってしまいます。すると、笑いかける、話しかける、抱いてあげる、一緒に遊ぶなどの肯定的、能動的な感情や行動までがブロックされてしまうことがよくあるのです。すると、子どもにとってお母さんが“怒りをため込んでただ黙っているだけ”の不気味な存在になってしまいます。「スズメの子はスズメ」「カエルの子はカエル」子が親に似て何が悪いのか・・・・スズメの子を鷹にしようとしても無理ですが、親が鷹になれば子どもも鷹になる可能性はあります。それが出来ないのなら、子どもが鷹になることを期待しても無理です。高望みせず、立派なスズメに育ててあげて下さい。開き直ってみませんか。そうしたら、もしかしたら・・・・・。

2022.07.27

コメント(0)

-

「疑うことよりも信じることを教えてあげて下さい」

先日、町を歩いていたら「(あんたのこと)全然信用していないからね」と冷たく子どもに言い放っているお母さんがいました。前後の状況が分からないので、この親子に何があったのかは分かりませんが、実際「うちの子は嘘つきなんです」と言っているお母さんは時々います。「子どもが嘘をつくんですけどどうしたらいいでしょうか」という相談も来ます。でも、子どもが嘘をつくようになるのは、お母さんが子どもに嘘をつくことを求めているからなんです。なぜなら、本来、子どもは嘘をつかないからです。嘘をつかないというよりも嘘がつけないのです。ただし、この場合の「嘘」とは「単に事実と違うことを言う」という意味ではなく、「相手を騙すために意図的に事実と違うことを言う」というという意味での「嘘」です。皆さんだって相手を騙すつもりはなくても「事実と違うこと」を言うことはありますよね。というか、日常的に「事実と違うこと」を言っていますよね。ただ、皆さん自身にその自覚が無いから、自分は「事実と違うこと」を言っているということに気付かないだけのことです。昔の人は神様の話をしましたが、そういうものを信じない人から見たらそれも「嘘」になります。でも、誰かが自分の信仰として神様の話をしても、それは「相手を騙すために意図的に事実と違うことを言う」というという意味での「嘘」ではありませんよね。ただ、自分が感じたこと、自分が信じていることを言っているだけなんですから。それを「嘘」と感じてしまうのは聞き手の問題であって話し手の問題ではありません。また、それを「嘘」と感じてしまう人の方が正しいということもありません。人々がまだ「地球は平らだ」と信じていた頃は「地球は丸い」と言った人は嘘つき扱いされたでしょう。でも、実際には「嘘」と言った人の方が間違っていたのです。そんなことはいっぱいあります。陰謀論だと非難している人の方が陰謀論に支配されていることだってあります。戦争中もそうでした。実際、このように自分は本当だと思っていることでも、相手が勝手に「嘘」だと断定してしまうことはよくあることです。そして、大人が「子どもの嘘」と感じているものの大部分はこのようなものです。大人には「嘘」に聞こえますが、子どもは「自分にとっての本当」を語っているだけなんです。でも、子どもが「自分にとっての本当」を語っても「嘘」と断定されたり、「本当のことを言いなさい」と強要されると、子どもはお母さんを納得させるために「自分にとってん本当」ではなく「お母さんが納得してくれる本当」を語るようになります。そうして、自分に対して嘘をつくようになります。また、本当のことを言うと厳しく叱られるような場合も「お母さんを納得させるような嘘」を創作します。でもこれも「お母さんを騙すために」ではなく「自分を守るために」です。客観的な視点を持っていない時期の幼い子どもたちには、「相手を騙すために意図的に事実と違うことを言う」ことが出来ないのです。そもそも「事実とは何か」ということ自体が分からないのですから。でも、大人になると意図的に嘘をつくことが出来るようになります。家で子どもに言っていることと、他のお母さんがいる場で子どもに言っていることが違うことはありませんか。子どものご機嫌を取るために、子どもに嘘を言ったりしていませんか。めんどくさかったらやらなかったのに「忙しかったから」などと言っていませんか。自分の子は悪くないと思いながら、他のお母さんお手前、子どもに〝ゴメンナサイ〟を言わせていませんか。これは子どもに嘘を強要する行為だということが分かっていますか。勘違いで子どもを叱った時、自分が悪かったと気付いていながらちゃんと謝らずに言い訳をしていませんか。これも「嘘」ですからね。子どもはお母さんのそんな嘘をちゃんと見ています。そして、お母さんを「嘘をつく」ことのお手本にしています。そして、次第に意図的に嘘をつくようになってきます。どうか、幼い子どもたちには「疑うこと」ではなく「信じること」を教えてあげて下さい。子どもの言葉を信じてあげて下さい。子どもの言葉に耳を傾けて下さい。ただし、「言っている内容」を信じるのではありません。「子どもの気持ち」を信じるのです。本来、子どもはお母さんを騙そうなんて考えていないのですから。幼い子どもたちは、お母さんに許されるため、お母さんを喜ばせるために事実とは違うことを言い始めるのです。でから、お母さんが子どもの気持ちをちゃんと受け止めていれば、意図的に嘘をつくようにはならないのです。少なくとも9才頃までは。

2022.07.26

コメント(0)

-

「問い続けることの大切さ」(ちょっと宗教の話し)

古来から、多くの人が「人はなぜ生きるのか」「人はなぜ生まれてくるのか」「人はなぜ死ぬのか」「人はなぜ戦争をするのか」「人はなぜ幸せを求めるのか」などということを考え続けてきました。生きる苦しみ、憎しみ合う苦しみ、老いる苦しみ、病気になる苦しみ、死ぬ苦しみ、そういうものがなぜ存在するのか知りたかったのです。自分の心を納得させる答えを得ることで「安心」を得ようとしたのです。「苦しみ」の意味を知ることで、「苦しみ」を希望に変えることが出来ます。「死の意味」を知ることで、「どう生きたらいいのか」が分かります。それに、その苦しみから逃げようとすればするほど、苦しみは深くなります。だって、人が生きている限り、これらの苦しみからは逃げられないのですから。考えないようにしても「不安」は消えません。無視すればするほど不安は大きくなります。意識の世界では無視できても、無意識の世界では無視できないからです。でも、その「苦しみ」を「将来の希望のため」と考えることが出来れば、苦しみに耐えることが出来るようになります。「苦しみの意味」が分かるからです。「山の上には素敵な景色が広がっている」ということが分かれば、苦しい山道も頑張って登ることが出来るようになります。「今苦しくても、逃げずに頑張って耐えればさらに上の世界に上がることが出来る」ということが分かれば、今を頑張ることが出来るようになります。だから昔の人達は必死になってその「なぜ?」を考え続けたのです。その思考の過程で様々な宗教が生まれました。様々な哲学や思想や芸術も生まれました。でも、そこにも答えはありません。正解もありません。死にたくなるほど深く考えても、一生をかけるほど長く考えても答えは見つかりません。なぜなら、その苦しみも、問いも、答えも、人間の心が作り出した幻影だからです。だから、「答え」だと思っても、それを手に入れた途端、手の中で消えてしまうのです。また、蜃気楼のように、近づけば遠ざかってしまうのです。だから色々な宗教が生まれました。キリスト教では「神の教えに従えば神がその苦しみからの救いをもたらしてくれる」と説いています。これも一つの答えです。それに対して仏教(お釈迦様)では、永遠の無と同化することで安心を得ようとしました。お釈迦様は「救いを求めるから苦しみが生まれるんだよ」というようなことを説いたのです。それは、小さな事でも喜び、生かされていることに感謝して、今できることを精一杯にやり、毎日を一生懸命に生きているだけで人は自分の命を充実させることが出来るんだよ」という教えです。(でも時代と共に仏教も救いを説くようになってしまいましたが・・・)キリスト教は「救い」を説き、仏教(お釈迦様)は「安心」を説いたのです。(ただしこれは。私の理解ではということですからね。)そんな論争に終止符をうったかのように見えたのが「科学」の登場です。科学の「神の力をも超えるような偉大な力」をまざまざと見てしまった人達は、「自分の頭で考えなくても科学が答えを教えてくれる」と思ったのです。そして、思考を停止してしまいました。多くの人が、病気の苦しみ、飢えの苦しみ、生活の苦しみも、科学が何とかしてくれると思い込んでいます。そして実際、かなりの成果を上げています。でも、「人間関係から生まれる苦しみ」、「死への不安から生まれる苦しみ」に対しては科学は全く無力です。また、科学の力をいくら使っても、「子育ての苦しみ」は消えません。なぜなら、「子育ての苦しみ」の本質は「人間関係から生まれる苦しみ」だからです。でも、現代人はそういう苦しみに対しても、自分の頭で考えようとせずに、科学の中に答えを見つけようとしています。どこかに正解があると思い込んでいます。そして、求めても求めても得られない苦しみの中にいます。仏教ではその状態を「餓鬼」と言います。でも、科学では「どこにも実体がない人の心」は扱えないのです。この餓鬼界から抜け出すためには、自分の頭で考えることを取り戻す必要があるのです。外の世界に答えを求めるのではなく、自分の中に問い続けるのです。「持っていないもの」を追い求めるのではなく、「すでに持っているもの」に気付く必要があるのです。そして、「求めても得ることが出来ないもの」や「他者を犠牲にしないと得ることが出来ないもの」は諦めることです。そして、無い状態に合わせて生きる工夫をするのです。すると苦しみは消えなくても、苦しみに束縛されず、苦しみを背負ったままでも生きることが出来るようになるのです。苦しみは消えなくてもいいのです。また、どうやったって消えないのです。大事なことは苦しみに囚われて身動き出来なくなってしまっている状態から抜け出し、苦しみを背負ったままでも自分のやりたいことが出来るようになることなんです。そして、動けるようになると苦しみのことが気にならなくなるのです。自分と一体化している苦しみを外すことばかり考えているから、身動きが取れなくなってしまうのです。

2022.07.25

コメント(0)

-

「私の子育て」(まずは仲間作りから)

うちには4人子どもがいます。全員成人していて、就職もしています。上の3人は結婚していて子どももいます。今、孫は5人です。4番目は独身を謳歌しています。今は、休暇を使って仲間と一緒に山岳レースに参加しています。うちの家族は全員、アウトドア系の遊びが好きなので、婿さんやお嫁さんも捲き込んで、毎年、家族全員でキャンプに行ったりもしています。いつも多血質が強い家内が企画しています。(私はソロキャンプに行くことが多いですから)家族全員の価値観が、ある程度共通しているので話しも合います。でも、偶然そうなったわけではありません。うちでは子どもたちが小さいうちから、出来るだけ子どもを自然の中に連れ出すようにしました。春になったら野草を摘んで食べる遊びをしたり、夏にはキャンプに行ったり、河原で大勢の仲間と遊んだりしました。あと、人と群れて遊ぶ遊びもいっぱいしました。そういう群れを探しても見つからなかったので、自分が呼びかけて群れを作りました。長男長女の時はよく分からなかったので公立の保育園に子どもを預けましたが、3番目の時には色々な情報があったので私たち夫婦の価値観に合った幼稚園(シュタイナー系)を選びました。(廃園になったので今はありません)そこには当然、私たちと似た価値観を持ったお母さんやお父さんがいっぱいいました。ですからその仲間と自然の中で遊んだりもしました。3番目の娘は、その園での同級生と結婚しました。私たちも仲間作りが出来ました。その園で知り合った仲間達とは今でも付き合っています。そして、その仲間達に子どもを預けました。というか、みんなの子どもたちをみんなで育て合ったのです。同じ価値観を持った仲間を集めて色々な活動もしました。「茅ヶ崎賢治の楽校」という名称で、毎年、原生林の中のキャンプ場(いまはありません)を借り切って夏の合宿もやりました。そして、原生林の中で宮沢賢治の劇を演じて遊びました。(100人近く集まりました)そういう場では、子どもは子どもで集まったり、自分の子でなくても、大人がみんなで子どもたちの相手をしました。面白いエピソードもありました。子どもたちを寝かせた後、大人達だけで集まって飲んだり、話したりしていたのですが、子どもたちが「大人だけズルイ」と言い出して、小六(小五だったかな)の女の子がリーダーになって子どもたちをまとめ、大人達が集まる講堂を占拠して、大人を閉め出したのです。バリケードも作っていました。大人だけでなく、子どもたちの結束も強いのです。こそっと入り込もうとした大人もいましたが見つかって追い出されました。それで、何人かの大人が子どもたちと交渉に行きました。色々な条件を出したのですが、なかなか受け入れてもらえません。それでしょうがなく大人が少し譲歩して、話しがまとまったのですが、うちの子達もそういう場にいました。そういう様々な体験がうちの子どもたちの今につながっています。東大を出た子は一人もいませんが、みんな他の人に好かれ、他の人とつながり、一緒に行動するのが好きです。一番手前の赤い半ズボンの子がうちの4番目です。中央で飛び込んでいるのが3番目の娘です。

2022.07.24

コメント(2)

-

「自分の感覚と心で感じ、自分の頭で考え、自分の意思で行動して下さい」

ブログを書いていていつも感じるのは、「本当に大切なことはブログ(文字だけ)では伝えられない」ということです。ある山の頂上の景色がどんなに素晴らしくてその景色の素晴らしさを伝えようと思っても、伝えることが出来るのは「その山への登り方」だけです。私がどんなに言葉を尽くして、その美しさを説明しても、それは絶対に伝わりません。自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の肌で感じて、自分のからだを使ってそこまで登って初めて感じることが出来る美しさだからです。さらに、人の好みも人それぞれです。私が「美しい」と感じたことでも、他の人は「どこが?」と感じるかも知れません。ある人が「素晴らしい景色だ」と書いているような場所でも、実際に行ってみたら大したことがないこともあります。また、「その山への登り方」を伝えても、遠方にいて、電車に乗るお金もないのでそこまで行けない人もいるでしょう。お金はあっても、体の具合が悪かったり体力がなくて登れない人もいます。そもそも、タモリさんのように山登り自体が嫌いな人もいます。ですから、自分が「素敵だ」と感じる場所は、自分の感覚と、心と、からだを使って自分の状況に合わせて、自分の意思で行動し、自分で発見するしかないのです。私は、私自身が体験した「一つの例」を示しているだけなんです。私の発見は「私だけの発見」なんです。ですから、私はいつも子育ての事を書いていますが、私が書いていることを「子育てのマニュアル」のようには理解しないで下さい。私が書いているのは、「こういう考え方もありますよ」、「こういう世界もありますよ」、「こういうやり方もありますよ」、「子どもの心とからだはこのように出来ていますよ」、「人間と自然はこういう関係ですよ」というような事だけです。それは、子育てや私たちが生きている世界の地図のようなものです。人は地図がなければ迷子になってしまいます。でも、その地図を使ってどこに行くのかは自分自身で決めるしかないのです。でも、「私はどうしたらいいのでしょうか?」とか「どう生きたらいいのでしょうか?」というような事まで聞いてくる人が時々いるのです。人は皆、「自分の人生」を生きています。「自分の人生」しか生きることが出来ません。そして、「他の人の人生」と「自分の人生」は全く別のものです。だから、「自分の人生の歩き方」は自分で発見するしかないのです。「子育てのやり方」も同じです。私は、その時に参考になるような事を書いているだけです。皆さんの人生の主人公は皆さん自身なんです。そのことを忘れないで下さい。

2022.07.23

コメント(1)

-

「お散歩のススメ」(心の中の原風景を育てる)

子ども時代の想い出にはなぜか道が多く現れます。ケンパやメンコなどをして遊んだ道。仲間と一緒に隣の町まで探検に行った時の道。学校の行き帰りの道。どこまでも歩いた野山の道。土手が黄色くなるほどに菜の花が咲いた川沿いの道。遠回りして帰った好きな子の家の前の道。遊園地などに行った時のことはよく覚えていないのに、ど-でもいいような道のことはよく覚えています。それは、子どもにとっては道が不思議と発見の宝庫だからなのでしょう。歩くたびに景色が変わり、新しい発見と出会いがあります。下を見れば綺麗な小石があり、虫がいて、お花が咲いています。上を見れば風に揺れる木々があり、飛行機や面白い形の雲が形を変えながら動いています。前を向けばパノラマのような空間が広がり、人が歩いたり、ジョギングしたり、犬の散歩をしている人がいます。友達もいるかも知れません。道は大人にとっては単なる目的地までの通路に過ぎませんが、子どもにとっては一つの劇場のような場所なのだろうと思います。そして、その劇場を歩くと物語が生まれます。道ばたにお花が咲いています。そのお花を摘んで歩いているとちょうちょやトンボがやってきます。そのちょうちょを見ていると青い空と白い雲が目に入ります。雲がモクモク動いています。そよ風の中にかすかなお花の匂いもします。何となく気持ちが良くなって来てスキップします。向こうから小さな子どもを連れたお母さんがやって来ます。その子と目が合います。知らない子です。何となく恥ずかしくなって下を見て、小石をけります。そしてまた歩き出します。しばらく歩くと橋が見えてきます。橋の上から下を見ると鯉が泳いでいます。川の土手にはタンポポが咲いて、昼寝をしている人もいます。鳥の声も飛行機の音も聞こえます。時々お母さんの「ちゃんと歩きなさい」という声も聞こえます。子どもたちは道を歩きながらこのような物語を体験しているのだと思います。だから大人のようにちゃんとは歩かないのでしょう。うちの子ども達も、大人が歩けば5分程度の通学路を、たっぷり30分もかけて歩いて帰って来ていました。しかもお約束の通学路を通らないでわざわざ遠回りして帰って来ていたようです。私は親子遊びや、子育てや、お母さん達の自分育てなどに関する講座やワークショップの講師をしています。そのワークショップでお母さん達に子どもの頃に遊んだ町の地図の絵を描いてもらったことがあります。最初は漠然としか想い出せないのですが、描き出してみると細かいことまで次々に想い出されてくるのです。「ここに空き地があって、ここでよく遊んだ」とか、「ここの家には犬がいて怖かった」とか、「この小川で遊んだ」とか。それで次第に地図が広がり何枚もの画用紙をつなげて大きな地図にしてしまう人までいました。「道の記憶」をたどっていくと、自分の子どもの頃の気持ちまでが蘇ってくるのです。そしてそのことで、忘れていた「大切なこと」を想い出すことが出来ます。それは「自分の生命(いのち)」を大切に生きることです。皆さんのお子さんはそんな「道の記憶」を持っていると思いますか。自転車や自動車で移動しているだけでは「道の記憶」は残りません。「速く歩きなさい」と急かされていても、「道の記憶」は残りません。子どもが立ち止まったら、お母さんも立ち止まってみて下さい。子どもがしゃがんだら、お母さんもしゃがんでみて下さい。そして、子どもが見ているものを見て、子どもが感じているものを感じてみて下さい。そのように、子どもと一緒に見たり感じたりしていると、自分が子ども時代に見た風景を想い出すかも知れませんよ。そこが子育ての原点です。

2022.07.22

コメント(0)

-

「大人も昔は子どもだったんですよ」(先輩としての役割、仲間としての役割)

昨日は、でも、幼い子どもの成長に必要なのは「生物学的なお母さん」ではなく、「人生の先輩としてのお母さん」であり、「生活を共にする仲間としてのお母さん」なんです。と書きましたが、実際には多くのお母さんが、教師や、調教師や、飼育者や、支配者のように子どもと関わっています。それは、「自分」と「子ども」を対等な存在として認めていないからです。だから、自分の言葉を押しつけるばかりで「子どもの言葉」に耳を傾けません。「ちゃんと言うことを聞くかどうか」には興味があっても、子どもの悲しみや苦しみには興味がありません。ですから、子どもの表情や、声や、姿勢の変化に気付きません。「困ったことをしていないかどうか」は見張っていても、「子どもの行動」自体には興味がありません。ですから、子どもが道ばたにしゃがみ込んで何かを見ていても、その「見ているもの」には目を向けず、「ちゃんと歩かない」ということの方にばかり目を向けます。「お母さんの頭の中の期待通り」に育っているかどうかには関心があっても、きちんと子どもの成長を見守り、たとえそれが小さな成長であっても、その成長を子どもと一緒に喜ぶということもしません。「子どもの気持ち」よりも、「幼稚園や学校の先生の言葉」を大切にします。親としての自分の気持ちよりも、周囲の人の目の方を大切にします。「子どもの言葉」には耳を傾けず、「なんで学校に行かないの」、「なんで友達と遊ばないの」、「なんで勉強しないの」と子どもを追い詰めます。そして、我が子を「学校や周囲の人に褒められる子」に育てようとしています。そこまでは望まなくても、せめて「非難されない子」に育てようとしているお母さんはいっぱいいます。政治家もまた、「子どもの気持ち」や「子どもの成長」なんか考えていません。子どもには選挙権がないからです。だから「子どもが幸せになるような政策」ではなく、お金を配って「お母さんが経済的に楽になるような政策」や、子どもの成長に対する基本的な無知をさらけ出すような政策ばかりを実行しています。子ども一人一人にタブレットを渡すようなことをすれば必然的に人と人との直接的な関わり合いは減ります。マスクを強要すればコミュニケーション能力の育ちが阻害されます。触れ合い遊びを禁止すれば、仲間作りが困難になります。子どもたちから実際に体験する機会を奪い、知識で結果ばかり教えるような授業をしていたら、子どもの知的好奇心は萎えます。こういうことは、今はそれほど大きな問題にはなっていませんが、子どもの成長に悪い影響を与えることなので、子どもの未来、日本の未来において大きな問題として表れてくるでしょう。子どもが一生苦しむ原因ににもなってしまうでしょう。現代社会の競争原理に基づく簡単で便利な生活は、大人達から「自分たちも昔は子どもだった」という記憶を消してしまったようです。皆さんもどうか「自分も昔は子どもだった」ということを思いだして下さい。そして、自分の心の中に残っている子どもの頃の気持ちに耳を傾けて下さい。皆さんは子どもの頃何を望んでいましたか、何をして欲しかったですか。何が嬉しくて、何が悲しくて、何が苦しかったですか。そして、目の前の我が子の言葉にも耳を傾け、我が子の表情や、声や、姿勢にも意識を向けてみて下さい。何十年か前の自分が目の前にいますよ。

2022.07.21

コメント(0)

-

「お母さんは子どもにとって先輩であると同時に仲間でもあるのです」

人は、喜びや、悲しみや、苦しみや、様々な感覚体験を共有した人に「仲間」という感覚を感じるようになります。その「共有」がない相手は単なる「知り合い」です。「仲間」ではありません。「竹馬の友」という言葉がありますが、これは、幼い頃に遊びを通して喜びや、悲しみや、苦しみや、様々な感覚体験を共有した仲間のことです。「同じ釜の飯を食う」という言葉も同じです。一緒に食卓を囲み、同じご飯を〝美味しいな-〟と顔を見合わせながら食べるから「同じ釜の飯を食った仲間」になるのです。そして人は、仲間が出来ることで孤独から抜け出すことが出来ます。自信も付きます。何かに成功したり、良い成績を取ったりしたから自信がつくのではありません。確かに、その結果を得た直後は自信を得ることが出来るのですが、その自信はすぐに消えてしまうのです。それは高いオモチャを買ってもらった時のようなものです。買ってもらった直後は嬉しいのですが、次第に飽きてくるのです。そして、また新しいオモチャが欲しくなります。だから周囲からは「社会的に成功した人」と思われるような人でも、自信がなく、不安が強い人もいるのです。50点しか取れなかった子が頑張って60点取れるようになれば、その直後は自信が付きます。でも、60点が続けば自信が消えます。で、更に頑張って70点を取ればその直後は自信が戻ってきます。でもしばらくするとその自信も消えます。100点取ればその直後は自信が付きます。でも、次第に「次も100点取らなければ」という不安とプレッシャーがやって来て自信は失われます。でも、仲間に受け入れられることで得る自信が失われることはありません。これは親子の関係でも同じです。お母さんと、そのお母さんから生まれた子は「親子」です。でもそれは単なる生物学的な説明に過ぎません。でも、幼い子どもの成長に必要なのは「生物学的なお母さん」ではなく、「人生の先輩としてのお母さん」であり、「生活を共にする仲間としてのお母さん」なんです。ですから、血が繋がっていない親子でも、「お母さん」がちゃんと「先輩」として、「仲間」として子どもと関わることが出来ているのなら、子どもはしっかり育つのです。でも、多くのお母さんが自分を「我が子の先輩」とか「仲間」とは思っていません。そのため、お手本を示すのではなく、言葉だけで教え込もうとします。仲間として受け入れるのではなく無理な目標を押しつけて追い立てています。「なんで言われたことがちゃんと出来ないの!!」と叱責するのは「先輩」ではなく「管理者」や「会社の上司」の態度です。やりたくもないことを無理にやらせるのは先輩でも仲間でもありません。ご飯を一緒に食べて「美味しいね」と顔を見合わせることもなく、「早く食べちゃってね」「ちゃんと片付けてね」と言うばかりで別の事をやっているお母さんは仲間ではありません。食堂の調理人と同じです。どうか、子どもの先輩として導いてあげて下さい。子どもの仲間として安心と喜びを与えてあげて下さい。それが子どもがお母さんに求めていることなんですから。

2022.07.20

コメント(0)

-

「絵本の力」(子どもの体験不足を補ってくれます)

昨日、「遊び」は直接人と人をつないでくれます。「絵本」は「見える世界」と「見えない世界」、「自分」と「他の人」、「人間」と「自然」、「言葉」と「言葉が創り出す世界」、「過去」と「未来」をつないでくれます。と書きましたが、本当はこれは「絵本の力」ではなく「言葉の力」です。ですから、絵がなくても色々なお話しや物語を語ってあげるだけで、子どもは、五感では触れることが出来ない、繋がることが出来ないものに触れ、繋がることが出来ます。というか、むしろ絵があることで触れにくくなったり、繋がりにくくなったりします。耳から入った言葉はそのまま心の中に入ってきますが、絵本ではまず絵を見る事から始まるので、意識が自分の心の中ではなく、外側に向いてしまうからです。また、絵の印象が心の状態にも大きな影響を与えてしまうので、言葉の力がダイレクトに心に響かなくなってしまいます。さらに絵本では絵と言葉が一体化しているため、言葉的には同じことが書かれている絵本でも、絵が違っているだけで子どもは異なった物語を体験する事になってしまいます。以下の三冊は同じ物語が書かれていますが、同じ物語の絵本のようには見えませんよね。そのため、物語の力そのものを重視するシュタイナー教育では、絵本よりも素話の方を重要視するようです。でも、素話は難しいので誰にでも出来るわけではありません。流れる雲や、身近な草花を見て色々なお話しをすることも可能ですが、これも誰にでも出来ることではありません。でも、絵本を読むのは文字を読める人なら誰にでも出来ます。あと、絵本には当然のことなら「絵」があるので、同じものを見て、同じイメージを得て、同じ体験を共有しやすいです。言葉だけの場合、人は同じ言葉を聞いても自分の経験に合わせたイメージで解釈します。「木」という言葉を聞いても、南国で育った子と、北国で育った子とでは異なったイメージで解釈します。でも、絵本ではそれが一致するのです。木を見たことがない子でも「木」が分かります。そのため、絵本をきっかけにして、それを劇や造形などにつなげやすいです。また、最近の子は色々な体験が不足しているので、言葉だけ聞いても、その言葉をイメージ化することが出来ません。「小川」という言葉を聞かされても「小川」をイメージ出来ない子も多いと思います。そんな時、「小川」が絵に描かれていると、子どもはその小川が出ているお話しに納得できます。本来、絵本よりも言葉だけの方が子どもの心やからだに働きかける力は大きいのですが、言葉を理解し、イメージ化するだけの言語力と体験がない子にとっては、逆に、絵があることで言葉の理解が進むのです。絵本が子どもの体験不足を補ってくれるからです。いわむらかずおさんが書いた「14ひき」のシリーズを読むと、野原で遊んだことがない子でも、野原に興味を持つようになるでしょう。虫が嫌いな子でも虫に興味を持つようになるかも知れません。またそのことで言葉の世界も広がるでしょう。これは、素話にはない絵本だけの働きです。ただし、絵本などで興味を持ったら、実際に野原に出てネズミたちが見ている世界を探してみて下さい。絵本にはそういう楽しみ方もあるのです。14ひきのとんぼいけ (14ひきのシリーズ) [ いわむら かずお ]14ひきのあさごはん (14ひきのシリーズ) [ いわむら かずお ]14ひきのぴくにっく (14ひきのシリーズ) [ いわむら かずお ]

2022.07.19

コメント(0)

-

「自己肯定感も言葉も繋がりの中で育つのです」(遊びと絵本の力)

日本の子どもたちは、他の国の子どもたちと比べて非常に自己肯定感が低いようです。ネットで調べればそのような情報がいっぱい出てきます。その理由については色々と語られていますが、私はその背景に「繋がりの喪失」が大きく関係しているのではないかと思っています。生物的に群れて生活するように作られている人の心やからだは、「繋がり」の中で緩み、安心感や自信を得ることが出来るように出来ているからです。そのため、繋がりから切り離された状態では不安が消えないのです。そして、その「個立によって生まれる不安」こそが自己肯定感が低いことの根本的な原因なんです。だから、繋がりが失われた社会では自己肯定感が低い人が増えるのです。そんな自己肯定感が低い人に対して、「自己肯定感を高めたり、自信を持たせるためにはいっぱい成功体験を積ませるといい」というようなことを言う人もいますが、どんなに成功体験を積ませても、繋がりから切り離された状態では人は自分を肯定することも、自信を持つことも出来ないのです。成功体験を積ませて育つのは「失敗する不安」と表裏一体の「自転車操業的な自信」です。それは、成功し続けていないと、勝ち続けていないと簡単に崩れてしまう自信です。そのような人は、人を信じることも人に任せることも出来ません。でも、しっかりと繋がりに支えられている人は、別にそんなすごい成功体験など積まなくても、すごい能力など持っていなくても自分に自信があるのです。高い自己肯定感を持っているのです。人を信じることも出来るし、人に任せることも出来るのです。実際、何にも知らない、何にも出来ない、何もすごい能力も持っていない幼い子でも、家族や仲間に愛され、周囲の人としっかりとつながることが出来ている子は、強い自信と自己肯定感を持っていますよね。人を疑わず、生き生きとした笑顔を持っています。そうですよね。でも、親が子どもの成長を急ぎ、子どもを追い立て、ありのままの子どもを肯定することが出来なくなる頃から、子どもは自信を失い始めます。何も出来ないうちは丸ごと肯定していたのに、何かが出来るようになってくると、「もっと、もっと」という欲が生まれて、「我が子」と「他の子」の比較を始めます。我が子に理想を求め始めます。そして、ちゃんとお母さんの言うことを聞いて、ちゃんと勉強していないと子どもを受け入れなくなります。すると子どもは、追い立てられて色々なことが出来るようになっているのにもかかわらず、自信と自己肯定感を失って行くのです。それまでは無条件に自分を支えてくれていたお母さんやお父さんとの繋がりが不安定になってしまうからです。人は、何かが出来るから、何かに優れているから自信や自己肯定感を持つことが出来るのではなく、「ありのままの自分」をそのまま受け入れてくれる繋がりの中で、自信と自己肯定感を育てることが出来るのです。言葉もまた「繋がり」の中で伝わるものです。ですから、子どもの生活の中から「繋がり」が失われれば「言葉の成長」も遅れます。「言葉の成長」が遅れれば「心の成長」も遅れます。そういうことが絡み合って生きることが辛く苦しいものになってしまうのです。でも今、社会の中には「子どもと子どもをつなぐもの」、「大人と大人をつなぐもの」があまりありません。だから言葉も、自己肯定感も失われてしまっているのです。でも、そのような状況の中でも「つながり」を取り戻すための方法がないわけではありません。その時に「遊び」や「絵本」が大きな働きをしてくれるのです。「遊び」は直接人と人をつないでくれます。「絵本」は「見える世界」と「見えない世界」、「自分」と「他の人」、「人間」と「自然」、「言葉」と「言葉が創り出す世界」、「過去」と「未来」をつないでくれます。そういう繋がりに満たされることで、子どもは言葉だけでなく、自信と自己肯定感を育てることが出来るのです。

2022.07.18

コメント(0)

-

「言葉を失うということは可能性を失うということです」

最近の子どもたちは、昔(ゲームが生まれる以前)の子どもたちに比べると、圧倒的に体験の量も、種類も減ってしまいました。質も低下しました。ゲームの善し悪しの議論は色々とありますが、ゲームの問題はゲーム自体の問題ではないのです。ゲームが子どもから「リアルな世界での様々な体験」や、「リアルな世界への興味」や、「リアルな世界での体験を通して学ぶ楽しさ」を奪ってしまうことが最大の問題なんです。そしてこれはゲームだけの問題ではありません。youtubeなどの様々な映像コンテンツも子どもから「リアルな世界での様々な体験」や、「リアルな世界への興味」や、「リアルな世界での体験を通して学ぶ楽しさ」を奪ってしまいます。どうしてそうなるのかというと、それらのものは最初からそうなるように作られているからです。高度経済成長期に、子どもたちに世代を超えて遊びを伝えてきた「群れ」が消えました。そして、町中が色々な危険で満たされるようになりました。魚取りや、ザリガニ取りや、虫取りをして遊んだ自然も消えました。たまに自然が残っている場所があっても、「危ないから」と柵が作られ、立ち入り禁止になりました。柵がなくても、親が「危ないから入ってはいけません」と子どもを止めるようになりました。隠れん坊や、鬼ごっこや、わらべ歌をして遊んだ広場や野原も消えました。神社の境内も子どもを排除するようになりました。地域の人達も遊んでいる子どもたちに不寛容になりました。公園で遊んでいてさえ「うるさい」と文句を言われることもあります。私が生まれ育った家は山の縁にありました。そして私が子どもの頃は多くの子どもたちがその山で遊んでいました。山からはいつも子どもの声が聞こえていました。山の中には子どもたちが歩いて作った道もありました。そして時々、道を外れてうちの庭に降りてきて「通らせて下さい」と庭を通って行く子もいました。でも、いつの間にか山から子どもの声がしなくなり、道も消え、山も荒れました。そのような社会の変化に合わせて、子どもたちに「家の中でも遊べる遊び」、「一人でも遊べる遊び」が提供されるようになりました。それがテレビであり、様々なオモチャであり、ラスボスがゲームでした。今では、スマホの登場でさらに遊びが簡単で便利になりました。そして、家族が側に居ても、家族で遊んだり、話し合ったりせずに、一人一人違った遊びをするようになりました。でもそれと同時に、子どもたちは「リアルな世界を体験する機会と」「リアルな世界と繋がった言葉を学ぶ機会」を失いました。「からだの動きや感覚を表す言葉」や「自分の感情や考えを伝える言葉」を失いました。「相手の立場に立って聞く能力」や「話し合う能力」も失われました。言葉は「繋がり」を通して学ぶものです。「繋がり」を通さないと学ぶことが出来ないものです。そして、子どもが学ぶ言葉の「質」は「繋がりの質」とリンクしていました。でも、その「繋がり」が消えてしまったので、言葉を学ぶことが出来ないまま言葉を学ぶ時期を通り過ぎてしまう子が増えて来たのです。最近の子どもたちが使っているのはゲーム語です。それは、子どもたちの間だけで通じる言葉です。大人には通じない「若者言葉」というものがありますが、その仲間です。ゲームでばかり遊んでいるような子は、「世代を超えて通じるような共通言語」を持っていないのです。それはまた、大人や過去から学ぶことが困難な状態だということでもあります。そんなゲーム語による子どもたちの会話を聞いていると、ゲームに関する情報交換ばかりです。ちなみに、そのような状態の子どもたちは「絵」が描けません。「絵」は描く人の心の中の状態を見せてくれるのですが、最近の子は「絵」が描けないのです。パーツは描けるのですが、全体が描けないのです。家や木は描けても、それらがつながり合って一つの絵にならないのです。キャラクターは描きたがりますが、当然、見たり、写したりしないと描けません。私は、「自分のオリジナルキャラクターでもいいんだよ」と言うのですが、子どもは製品化されたキャラクターの絵しか描こうとしません。また、「部分」は描けても「全体」が描けません。色々なものをバラバラに描くことは出来ても、それらのものがつながり合った状態の絵を描くことが出来ないのです。繋がりが認識出来るようになるためには「言葉」と「その言葉に繋がる体験」が必要だからです。ただし、ただそっくりに描くだけの絵は言葉の能力とは繋がっていません。対象を解釈する時に言葉の力が必要になるのです。

2022.07.17

コメント(0)

-

「言葉の学びが人間としての能力や人間らしさを育てるのです」

人間の「人間らしさ」は「人間の言葉」を学ぶ過程で育ちます。そして、幼い子どもたちは「人間の言葉」を、お母さんや、自分の周囲の大人の人との「人間らしい関わり合い」の中で学びます。学校のように、言葉だけで一方的に教えるだけでは「人間の言葉」を覚えることが出来ないのです。なぜなら、本来、言葉は体験とセットにして覚えるものだからです。そもそも、言葉そのものを学んでいる時期の子どもたちに、言葉だけで説明しても意味がないのです。先生に言われたことを知識としては覚えることが出来ても、その知識を理解することも、自分の言葉として使う事も出来ません。「本」の実物を見せなくても、触れさせなくても、読ませなくても、「本」という言葉を覚えさせることは可能です。「本についての説明」を覚えさせることも可能です。でも、そうやって覚えた「本」という言葉は、子どもの思考や、感覚や、心や、からだとの繋がりを持っていません。ですから、そういう言葉をいくらいっぱい覚えても、子どもの心も、感覚も、思考力も、からだも育ちません。もちろん人間らしさも育ちません。「自分の言葉」として使う事も出来ません。また、幼児期に「人間の言葉」を学ぶことが出来ないまま育ってしまった子は、「見えないもの」や、「触れることが出来ないもの」や、「その場にないもの」のことを考えることが出来なくなります。「時間のこと」も、「ものの価値」のことも、「約束やルール」のことも、「こういうことをしたらこういう結果になる」ということも、「お金の価値」も、「相手の気持ち」も分からなくなります。「愛」とか、「勇気」とか、「希望」というものも分からなくなります。もうすぐ夏休みですが、夏休みの計画を立てることも出来なくなります。結果があっても、その原因を探ることが出来ません。そのため、物事がうまく行かないと簡単に人のせいにします。相手の立場に立って感じ、考えることも出来ません。ですから、自分の言葉や行動が原因で相手が受け入れてくれない時でも、相手のせいにします。(実際そういう子が時々います。打たれても当然のようなことを言ったりやったりしているのに、相手が怒って打ってくると、〝僕は何もしていないのに○○君が打った〟と言ってくるのです。)先生の言葉が理解出来ないので、お勉強も困難になります。そういう子の場合は、単に遅れているだけではないので、いくら丁寧に、ゆっくり、最初から教え直しても理解することが出来ません。そもそも、教えている人の言葉そのものが理解出来ないのですから、そういう子は体験と言葉をつなげ直す所からやり直すしかないのです。それでも、ある程度年齢が上がってしまっていると、幼児期のような学びは出来ません。幼い子どもは色々なことに興味を持ちます。色々なことに挑戦しようとします。そんな時は「静かにしていなさい」とか「危ないからやってはいけません」などと言わずに、丁寧に付き合ってあげて下さい。そして、その体験と言葉をつなげてあげて下さい。重そうな石を持っていたら「重くない?」と聞くことで、「重い」という言葉と体験が繋がります。一緒に冷たい水に足を入れて、「つめたいねー」と顔を見合わせることで「冷たい」という言葉に命が入ります。お散歩していて、セミやセミの抜け殻や、セミが出てきた穴を見つけたら、「セミさんはね7年間地面の中にいて、地上に出てからは一週間しか生きられないんだよ」ということを伝えることで「命とは時間のことなんだ」ということが伝わるのです。「私たちの命」は「私たちに与えられた時間」のことなんです。「その時間をどう使うのか」が「どう生きるのか」ということに繋がるのです。仕付け的なことも、子どもが言葉を学ぶ過程で自然と身についていきます。お母さんが子どもを叱らなくても、追い回さなくても、子どもが「人間の言葉」を学ぶ過程で自然に身についていくのです。「お母さんに叱られるからやる」のではなく、「意味や理由が分かるからやる」ようになるのです。

2022.07.16

コメント(0)

-

「子どもから学ぶ子育て」(子どもが教科書であり、教師なんです)

一人一人が唯一無二で、独自の感覚、感性、考えたか、命の働き、からだを持った「かけがえがない存在」だとすると、当然のことながらその生き方にも正解はありませんよね。そしてこれが、自然界の原則でもあります。自然界には正解などないのです。正解があるのは人間の世界だけです。どうして、人間だけが正解にこだわるのかというと脳の中の時間が停止しているからです。自然界の時間は常に未来に向かって流れています。絶対に停止しません。そして、同じことは二度と起きません。太陽は毎朝昇りますが、今日の太陽と昨日の太陽は異なります。また、その朝の景色も毎日異なります。ですから「朝日の正解」などありません。でも、人間の脳の中の世界では時間が流れていません。むしろ、止まったり、逆行したりしています。だから普遍化とか抽象化ということが出来るのです。「知識」と呼ばれるものもその産物です。でもそれ故に、知識の世界には時間がないのです。「時間の流れ」の中に存在するものが「現実」だとすると、「現実の世界」から「時間」を取り去ったものが知識なんです。だから、実際に「知識」を使う時には、「時間」という要素をそこに加えて解釈し直す必要があります。朝うまく行ったことでも夕方にもうまく行くとは限りません。それは、その時間の間に何かがあったからです。時間がない世界では永遠に「1+1=2」ですが、「ミカン一個」は時間と共に腐って消えて行きます。でも、時間がない世界の知識は、その時間の変化にどう対応したらいいのかには答えてくれません。だから知識に頼ってばかりいると現実の世界の出来事に対応出来なくなってしまうのです。でも、そんなに難しく考える必要はありません。「今どうしたらいいのか」はその相手が教えてくれるからです。子育てをどうしたらいいのかは、育児書ではなく、目の前の子どもが教えてくれるのです。でも、知識に依存してしまっている人は「時間が止まっている世界」にいるので、目の前の現実(時間の経過に伴う変化)に対応出来ないのです。育児書に書かれいる「子ども」は、「現実に存在している子ども」ではありません。「子どもとはこういうもんだ」というレベルの「子ども」です。それは、皆さんの「子ども」でもありません。だから育児書通りにやってもうまく行かないのです。でも、育児書など読まなくても、子どもをよく見ていれば、どうしたらいいのかが分かるのです。その時大事なことは、大人の視点や頭で理解しようとしないことです。自分自身を子どもの立場に置き換えて「子どもが伝えたいこと」を想像してみるのです。人間以外の動物たちは、子どもの感性と大人の感性の間にそれほど大きな違いがありません。でも、人間の場合は9歳前後に大きな意識の変革が起きてしまうため、その境を過ぎてしまうとそれ以前の子どもたちの心やからだの状態のことが分からなくなってしまうのです。だから子育てが困難になってしまうのです。でも、先入観を持たず、素直な気持ちで子どもと向き合っていると、子どもの頃の感覚が蘇ってくるのです。お母さんも昔は子どもだったのですから。すると、子どもの気持ちも分かるようになってくるのです。子どもは大人が忘れてしまったことを想い出させてくれる大切な教科書なんです。

2022.07.15

コメント(0)

-

「人は皆、唯一無二の存在なんです」(比較することをやめよう)

地面の高さが一様だったら降った雨はどこにも流れません。ボールを置いても転がりません。世界中で気圧が一定だったら風は出来ません。波も出来ません。波乗りも出来ません。世界中の人間を同じ顔、同じ性別、同じ能力にしたら、人類はあっという間に滅亡します。お店に行って同じものしか並んでいなかったら、経済は止まります。子どもたちの能力がみんな同じだったら、社会から多様性は失われ、社会の変化も進歩も止まります。みんなが同じ考えと同じ知識を持ち、みんなが同じ体験しかしていなかったら会話も対話も生まれません。人間の顔が皆同じだったら、人間関係も社会も崩壊します。「違い」が「動き」を作りだしているのです。そして、その「動き」の違いが多様性を生み出しているのです。だから、「違い」を否定したら「多様性」も消えます。「多様性」が消えれば「進化」も「進歩」も止まります。気候の変化が自然を生み出し、自然がさらなる違いを生み出し、その違いがお互いにつながり合い、支え合う関係を作ることで生き生きとした多様性が生まれたのです。でも、人間は「違い」を嫌い「みんな同じ」を好みます。「みんな同じ」の方が効率もいいし、安心も出来るからなのでしょう。「正解」があるから、工場生産も一斉教育も可能になるのです。特に、憂鬱質が強く不安が強い現代の日本人は「正解」を決めたがります。「正解」を決めることで安心を得ようとするのです。でもその結果、杓子定規的な考え方や行動しか出来なくなってしまっています。「違い」は否定され、「みんな一緒」や「みんな同じ」を押しつけ合っています。「同調圧力」や「忖度」も生まれています。みんながアルコールで手を消毒し、みんながマスクをしていると安心するのです。アルコール消毒やマスクには「コロナの感染を防ぐため」という目的もあるのでしょうが、それだけでは、「こんな所(状況)で感染するわけがないじゃん」という所でもマスクをしている人が多いことの理由を説明出来ません。そのような人は「アルコールの害」や「マスクの害」には目を向けないのです。コロナの感染を防ぐことも大切ですが、アルコールやマスクにも害があるのです。それは「コロナにかかるかも知れない」というような「可能性としての害」ではなく、「誰にでも確実に起きる害」です。特に幼い子どもや老人には大きな害をもたらします。そして、もうその結果が出て来ています。だから、いつマスクを付けていつマスクを外すかと言うことを自分の頭で判断する必要があるのです。自分の状況は自分にしか分からないことだからです。でも、正解にしがみつこうとする人は思考を停止することで不安から逃れようとするので「みんな同じ」でないと安心出来ないのです。その結果、平気で、「自分に害のあること」でもやってしまうのです。またそのため、多数派と違うことを言ったり、やったりしている人がいるとみんなで非難します。自分の近くに「自分と違うこと」を考え、「違うこと」をやっている人がいると不安を感じるからです。ちなみに、江戸時代までの日本人はもっと多血質が強かったような気がします。明治に入って、強大な力を持つ西洋と出会う事で安心が失われ、憂鬱質が強くなったような気がします。それは、憂鬱質の子が家の中で楽しく遊んでいた時に、急に知らない人がやって来て固まってしまう状況と似ています。現代人は、多様性の大切さは説くくせに、その多様性を生み出している「違い」は肯定しないのです。「みんな違ってみんないい」とは言うくせに、自分は「みんなと同じ」を求めます。「みんな違ってみんないい」は、みんなと違う子を慰める言葉になってしまっています。顔も、能力も、性格も、価値観も、感覚も、性別も違う子どもたちに、その違いを全く無視して同じ教科書を与えて、同じ知識と、能力と、成長を求めています。自分の子と、他の子は違うのに、他の子と同じ能力を自分の子どもにも求めています。平気で「自分の子」と「他の子」を比較します。兄弟も比較します。違いを肯定していないから比較が出来るのです。簡単に「自分」と「他の人」を比較するのも、「自分」と「他の人」との違いを肯定することが出来ていないからです。そういう教育を受けてきたからです。だから、「ほら、○○ちゃんはちゃんとゴメンネが言えるのに、なんであんたは言えないの」などと、子どもを非難したりするのです。ちなみに、我が子と他の子を比較するのも良くないですが、兄弟同士を比較することはもっとやめた方がいいです。親としては、比較することでやる気を目覚めさせようと思うのでしょうが、比較された子どもたちは、自分らしさを見失います。そして、兄弟が競争相手になります。そして次第に敵になり、憎しみも生まれます。子どもは一人一人唯一無二の存在です。自分もまた唯一無二の存在です。本来は、唯一無二の存在を比較することなど出来ないはずなのです。そしてみんなが「唯一無二の存在」だからこそ、みんなで意見を出し合って、みんなで助け合う必要があるのです。でも、唯一無二の存在であることを否定されて育った人にはそれが出来ないのです。

2022.07.14

コメント(4)

-

「子どもを大切にするとはどういうことなのか」

日本の教育では、「子ども一人一人の違い」を無視し、全員に同じことを求め、同じことを押しつけています。学校が子どもたちに求めているのは、学校の言うことに素直に従う事だけです。自分の感覚で感じ、自分の頭で考え、自分の意思で判断し行動することなど求めていません。求めていないどころか、そういうことをすると叱られたり、指導されたり、矯正されたりします。「何のために学校に行くのか」、「何のために教育を受けるのか」ということを考えることも、教えることもなく、頭ごなしに「学校は行くべき所だ」という事だけを言い、それを子どもにも求めています。その結果、子どもは自分のことなのに自分のことが分からなくなってしまっています。そのような状態のまま大人になってしまった人に「あなたの考えを聞かせて下さい」と聞いても、返ってくるのは「その人の考え」ではなく、「みんなが言っていること」だけです。そして、お母さん達もまた子どもに同じことを求めています。多くのお母さんが子どもに求めているのもまた、「お母さんの言うことに素直に従うこと」です。そういう子育てや教育を受けて育ったから、大人になってから「自分探し」なんて、意味不明なことをやろうとしている人がいっぱいいるのです。「子どもたちを大切にしよう」とか「子どもたちを守ろう」というような言葉はそこいら中で聞きます。でも、多くの大人の人が子どもを檻に閉じ込めるような形で「大切」にしています。それは、「安全で、便利で、豊かで、娯楽に満ちた檻」です。それは「親や大人が安心出来る檻」です。「見守りカメラ」という名の「監視カメラ」が付いているのならもっと安心です。でもそれは、「子どもの成長のためのもの」ではなく、「親や大人の安心のためのもの」です。またそれは、「安全で、便利で、豊かで、娯楽に満ちた檻」なので、大人達は罪悪感を感じていません。むしろ「こんなに大切にしてあげているんだ」と子どもに感謝を押しつけているほどです。でも、そのような「安全で、便利で、豊かで、娯楽に満ちた檻」の中で育った子は、外の世界に出ていかなくなります。外の世界に出ていく必要がないからです。大人になって外の世界に出ていかなければならないような状況になっても、檻の中で育った子は、自分の感覚で感じ、自分の頭で考え、自分の意思で判断し行動する能力が育っていないので、外の世界に「希望」ではなく「強い不安」を感じます。外の世界での生き方が分からないからです。そしてそのまま、外の世界に出ていくことが出来なくなってしまう子もいっぱいいます。本当に子どもの幸せを願うのなら、子どもを「安全で、便利で、豊かで、娯楽に満ちた檻」の中に閉じ込めることは止めた方がいいです。「子どものため」言いながら、大人の価値観や安心を押しつけるだけの子育てや教育も止めた方がいいです。子どもを外の世界に連れ出し、外の世界と出会わせてあげて下さい。自然や仲間や色々な体験と出会わせてあげて下さい。不便と退屈を与えてあげて下さい。そういう状況で子どもは、自分の感覚と、頭と、からだを使って不便と退屈を乗り越える工夫をし始めるからです。能動的に感覚と、頭と、からだを使う必要がある状況の中でしか、子どもの「自分の感覚で感じ、自分の頭で考え、自分の意思で判断し行動する能力」は育たないのです。子どもが大人が決めたレールから外れようとすると、大人は焦ります。叱ります。説得します。そして何とか元のレールの上に戻そうとします。でも、そんな時は「子どもが自分の意思で生き始めた」と理解して、「子どもが求めているもの」大切にしてあげて下さい。「子どもの育ちを支える」という視点から見た「子どもを大切にする」ということは、「子どもが求めているものや大切にしていることを大人も大切にしてあげる」ということなんです。これは、大人でも同じですよね、「あなたのことを大切にしている」と、自分の価値観を押しつけるような人はストーカーと同じです。本当にその人のことを大切にしているのなら、「その人が大切にしていること」を大切にしてあげる必要があるのです。ただ問題は、幼い頃に「安全で、便利で、豊かで、娯楽に満ちた檻」の中で育った子は、「自分の成長に必要なこと」ではなく、「安全で、便利で、豊かで、娯楽に満ちた環境」しか求めなくなってしまうことです。マスクもまた「自分に安心を与えてくれる檻」なのでしょう。

2022.07.13

コメント(2)

-

「人は皆違うのです」(違いを大切にした子育てと教育)

人は皆違うのです。感覚の状態も、からだの状態も、身体能力も、考え方も、価値観も、意識の状態も、命の状態も、表現の仕方も、理解の仕方もみんな違うのです。何を喜び何を悲しむのかも、何をしたくて何をしたくないかも違います。同じ色、同じ花を見ても、その感じ方は人それぞれです。そういうことは表現ワークなどをするとよく分かります。実際、同じものを前にして絵を描かせても、そのとらえ方も、色も、表現していることもみんな違うのですから。「AさんとBさんが全く同じ絵を描いた」などということはあり得ないのです。同じ体験をさせて感想文を書かせても、みな異なったことを書きます。それが当然なんですが、でも先生は、みんなの感想を同じにさせようとします。「その違いを大きく分類すると、なんとなく大きな四つのグループに分けられますよ」ということです。それが気質という考え方につながっています。でも、日本の教育では子どもに自由に表現させることをしません。「正解を与え、正解を覚えさせ、その正解をちゃんと覚えているのか」ということだけをチェックしています。そして、全員に同じ教科書を与え、同じような状況と方法で授業をしています。自由に表現する機会を与えないので、「子どもは一人一人違う」という事実と向き合う必要もありません。日本では「子どもはみんな同じ」という前提の元に授業が行われているのです。でも、実際の授業では一人一人の差が出ます。ジーッとしていることが出来るもいれば出来ない子もいます。算数が理解出来る子もいれば出来ない子もいます。ちゃんと先生の言う通りに行動する子もいれば、自分勝手に行動する子もいます。そんなこと当たり前なんですが、「元々、子どもはみんな同じ」という発想しか持っていない先生は、このような違いを、お母さんや家庭や幼稚園(保育園)などの仕付けなどの問題として考えます。「お母さんや幼稚園がちゃんと仕付けなかったから、子どもが落ち着かないのだ」とか、「早いうちからちゃんと勉強させなかったから勉強が理解出来ないのだ」とか、「学校に上がる前にちゃんと椅子に座る練習をしなかったから椅子に座れないのだ」などと考えるのです。「私はちゃんと授業しているのだから、それについて来れないのは家庭や幼稚園(保育園)が悪いのだ」と考えるのです。それで、お母さんに「家でもっとちゃんと見てあげて下さい」と伝えます。すると、お母さんもお母さんで、学校の先生と同じように「子どもの状態は育て方や仕付け方で決まる」と考えているので、子どもを何とか先生や学校の期待に応えることが出来る状態にしようと、説得したり、叱ったり、時には叩いたりします。その結果、親子の信頼関係が壊れます。子どもは孤独になります。自分で自分を否定するようになります。でも、子どもは産まれる前からもう一人一人違うのです。お母さんのお腹の中でも活発に動き回る子もいれば、大人しい子もいるのです。うちの胆汁質が強い3番目はお腹の中にいる時から活動的でした。でも、憂鬱質がつよい4番目はお腹の中にいる時から大人しかったです。泣き方も、泣き声も、おっぱいの吸い方も違いました。他の3人はパッと卒乳出来ましたが、4番目はいつまでも卒乳出来ませんでした。子どもは、お母さんが仕付けを始める前から一人一人違うのです。神様から異なったギフトを与えられて産まれてくるのです。でも、そのギフトに気付かないお母さんは、そのギフトを否定し、お母さんや社会にとって価値のあるものを押しつけようとします。でも、子どもは産まれた時に持ってきた能力や才能を土台にしてしか、新しい才能を身につけることは出来ないのです。木しか与えられていない人に「石の家を作れ」と言っても無理ですよね。羽を持って生まれてこなかった生き物に「飛び方」を教えても無駄ですよね。ミカンの木にリンゴを成らせようとしても無理ですよね。でも、「子どもは産まれた時から一人一人みんな違うんだ」ということが理解出来ていない人は、そのような無理なことや無駄なことを平気で子どもに要求しています。そして、子どもがその期待に応えないと叱ります。ワガママだ、怠け者だ、頑固だ、バカだなどといって罵る人も多いです。子どもが死にものぐるいで頑張って何とか期待に応えると、「やれば出来るじゃないか」などと言って褒めますが、やりたくないことをやらされて褒められても何も嬉しくありません。否定されるよりはましなだけです。お母さん達もそうやって育てられて来たののでしょう。お父さんも、先生も、教育のことを考えている政治家も・・・。でも、こんな子育てや教育をいつまでも続けていたら、「人々が幸せに生きることが出来る社会」が作れるはずがないのです。

2022.07.12

コメント(0)

-

「人の能力には偏りがあるのです」

人の能力や才能には、一人一人かなり大きな偏りがあります。音楽が得意な子もいれば、絵が得意な子もいます。数学が得意な子もいれば、国語が得意な子もいます。木登りが得意な子もいれば、球技が得意な子もいます。仲間と一緒に活動するのが得意な子もいれば、一人で何かするのが得意な子もいます。じっくりと考えるのが得意な子もいれば、考えるよりも行動する方が得意な子もいます。稀に、ダビンチや、空海のようなんでも出来る天才もいますが、そういう人は滅多にいません。それに、そういう人にも出来ないこともあります。ダビンチは考えることは得意ですが、歌ったり踊ったりすることは出来なかったでしょう。そういう話は聞いたことがありませんから。空海は行動することは得意でしたが、人に合わせることは苦手だったような気がします。強い光を持っている人には闇が見えません。強い力を持っている人は、弱い者の気持ちが分かりません。行動するのが得意な人には、ジーッとしていなければ見えなものが見えません。ジーッとしていなければ聞こえない音を聞くことも出来ません。人は何かを持てば何かを失うのです。光が来れば闇は消え、音がくれば静寂は消えるのです。でも、光も闇もこの世界を構成する大切な要素です。どちらかだけではこの世界は成り立たないからです。表が成り立つためには裏が必要なんです。裏が成り立つためには表が必要です。神が神であるためには悪魔が必要なんです。悪魔が悪魔であるためには神が必要なんです。「実」が存在するためには「虚」が必要だし、「虚」が存在するためには、「実」が必要なんです。幸せを感じるためには不幸が必要なんです。でも、人の能力はそのどちらにも対応するようには出来ていません。光が得意な人は闇が苦手です。闇が得意な人は光が苦手です。行動するのが得意な人は、ジーッとしているのが苦手です。(戦略的にジーッとしていることは出来ますが。)そして、この世界を多面的に見て、感じて、理解するために四つの気質があるのです。「四つの気質」は「四つの視点」なんです。ですから人は皆、「自分の気質に合わせた世界の一部」しか見ることができないのです。だから、「どの気質の人が言っていることが正しい」と言うことではなく、みんなが「自分が見ているもの」、「自分が聞いたもの」、「自分が感じているもの」を持ち寄って、話しあう必要があるのです。

2022.07.11

コメント(0)

-

「しつけと気質」

親の気持ちは一緒でも、子どもは気質によって親に求めているものが違います。そのため、子どもの気質に合わせて子どもとの関わり方を変える必要があります。それを無視して、親の価値観だけでしつけをしたり、子育てをしていると、親の意図とは異なる結果になってしまいます。お母さんが「子どもが喜ぶだろうな」と思ってやったことが、逆に子どもを苦しめてしまうこともあるのです。胆汁質の子はチャレンジするのが好きですから、そういう環境が必要です。また、承認欲求も強いので、褒めてあげると喜びます。また、大人や仲間からの指示や命令や束縛に対してはあからさまに反発しますが、あこがれを感じるような年上の子や大人には素直に従います。活動が大雑把で大胆です。小さな事は気にしません。それが長所であると同時に短所でもあります。そのためあまりアート的な細かい活動は得意ではありません。「みんなと同じ」があまり好きではありません。造形などの場では平面的なものよりも立体的なものを好みます。「可愛さ」よりも「機能性」を重視します。自分のやりたいことが決まっているので、「みんなと一緒」を求めません。人に合わせることもしません。でも、自分と同じ目的をもった子となら一緒に行動することもあります。勝ち負けにこだわります。勝つためになら頑張ります。でも、「結果が見えないこと」や「ただ楽しむだけのもの」にはあまり興味を感じません。かっこいいものや、強いものが好きです。不安や恐怖心があまりありません。声や態度が大きいです。自己主張も強いです。恥ずかしがりません。そのため、胆汁質が弱いお母さんは振り回されます。また、幼い子の場合、自分のやりたいことを邪魔されると大声で泣きます。多血質の子は楽しければやるし、楽しくなければやりません。「みんなと一緒」が大好きです。胆汁質と違って、人に合わせるのが好きだし、得意です。作るよりも集めたり飾ったりするのが好きです。可愛いものが大好きです。あまり独創性はありません。また、自由を束縛されると急に元気がなくなります。嫌なことがあるとチャレンジすることなく簡単に逃げます。逃げることに後ろめたさを感じません。負けると悔しがりますが、だからといって「相手よりも頑張る」ということはしません。あまり責任感はありません。深く物事を考えるのが苦手です。一人でコツコツと地道な努力をするのも苦手です。いつもからだを動かしていないと窒息します。でも、一つのことにこだわることなく、自由な発想をすることが出来ます。(ただし発想だけです。胆汁質の子はそれを実現しようとしますが、多血質の子はそれを実現しようとはしません。)明るい性格なので周囲を楽しくしてくれます。他の人との間に壁を作らないので、友達が多いです。情報もいっぱい持っています。人と人をつなぐのが好きです。小さな事にはこだわりません。人の影響を受けやすいです。仲間がいると生き生きとして、積極的に活動することが出来ます。基本的に頑張ることは好きではありませんが、仲間と一緒なら頑張ります。数学のような論理的なものはあまり好きではありませんが能力がないわけではありません。つまらないからやらないだけです。ですから、「先生が素敵」だとか「仲間と一緒」などという動機があれば頑張って成績が伸びます。でも、数学そのものが好きになったわけではないので、動機が消えれば数学の勉強もしなくなります。泣いてもすぐに泣き止みます。憂鬱質の子は、自分の世界を大切にしています。その世界を共有することが出来る相手となら一緒にいることが出来ますが、その世界を共有できない相手は避けようとします。予測できないことを怖がります。デリケートな神経を持っているため、強い刺激や、大きな声や、大勢人がいる場や、騒々しいところを嫌がります。人の気持ちを無視する子は苦手です。いつも、頭の中であれこれ考えていて理屈っぽいです。目で見えることよりも目で見えないことの方を心配します。胆汁質の子は行動しながら考えますが、憂鬱質の子は考えるだけで行動しない傾向があります。戦うことが嫌いです。肯定されて育っている憂鬱質の子は小さいものや、弱いものに優しいですが、否定されて育っている子はその逆になりやすいです。戦うことが嫌なので、指示や命令に対しては比較的素直に従います。やられてもやり返しません。でも、心は苦しいです。すぐに心がどこかに飛んでしまいます。すると、時間が止まったかのようにジーッと動かなくなります。心の中に現実逃避をすることも多いです。物語が大好きです。また、物語的に物事を考えます。みんなと一緒は苦手なのに寂しがり屋です。保守的で新しいことには慎重です。色々なことに対するこだわりが強いです。憂鬱質の子は時間さえかければ自分のことは自分でなんとか出来るので、せかさず、叱らず、ただ傍にいて見守っているだけで大丈夫です。でも、他の気質の子よりも行動や成長に時間がかかります。そのため親としては追い立てたくなってしまうのです。また、胆汁質も多血質も褒めれば喜ぶし、ある程度は褒めることで行動をコントロールすることもできますが、憂鬱質の子にはそれは通用しません。憂鬱質の子は自分の活動の是非は自分で判断します。そういう点で非常に扱いにくいです。成長と共に安心と自信がついてくると、5年生頃から次第に積極的になり、こだわりも減り、外の世界に出て行くようになります。友達も増えてきます。でも、追い立てたり、恐怖で支配しようとすると、さらに状態は悪くなります。シクシク泣きます。粘液質の子はあまり積極的に活動しません。でも、自分は活動しなくても、楽しそうに活動している仲間達を見ているのは好きです。憂鬱質の子は大勢の子が遊んでいる場からは逃げようとしますが、粘液質の子は参加はしなくても、楽しんではいるのです。食べるのが好きです。多血質のようにはしゃぐこともありますが、長続きしません。基本的に、ジーッとしているのが好きです。おだやかです。その子の回りだけ見えない幕がかかっているような雰囲気があります。活発な活動は苦手ですが、持続的、継続的な活動は得意です。結果よりも過程を楽しむことが出来ます。多血質とは違い、単調な繰り返しが好きです。一人でも退屈しないし、寂しがりもしません。そのため、「楽な子」として放っておかれてしまう可能性もあります。すると、発達が遅れてしまいます。参加しなくても、見たり感じたりしながら色々なことを吸収しているので、意識して、そういう場や刺激を与えてあげて下さい。自分の価値観や感覚にこだわることなくバランス良く考えることが出来ます。外見的には不活発ですが、心の感受性は高く、文章など書かせるとその内面を見せてくれます。植物や生き物を育てるのが好きです。ちゃんと世話をします。積極的な反抗はしませんが、納得できないことに対しては沈黙の抵抗をします。マイペースですが、ちゃんとやるべき事はやります。追い立てられても早く動くことが出来ません。あまり泣きません。多血質と憂鬱質はその不安定さで似ています。粘液質と胆汁質は比較的安定しています。多血質と胆汁質は「現実の世界」や「大人の社会」に強い興味があります。粘液質と憂鬱質は、そういう「自分の外側にある世界」よりも、「自分の内側の世界」の方を大切にしています多血質と粘液質はこだわりが少ないという点で似ています。比較的からだも柔らかいです。胆汁質と憂鬱質はこだわりが強いという点で似ています。両者ともからだは固いです。それと、気質は混ざって存在しているのが普通なので、実際には、上に書いたような特徴に分類しきれない子もいっぱいいます。しつけをするときにはこういうことも知っておくと楽になります。

2022.07.10

コメント(2)

-

「内側から育つ子と 外側から育つ子」(気質から見た子どもの成長)

今日の文章は過去に書いたものですが、話しの流れとして丁度いいと思ったので転載させて頂きます。************「わたしと遊んで」(マリー・ホール・エッツ作)という絵本があります。野原に遊びにやってきた女の子が最初は積極的に動いて、バッタやカエルやカメなどに「一緒に遊ぼう」と働きかけます。でも、みんな逃げてしまって女の子は独りぼっちになってしまいます。そのうち女の子はあきらめて一人で石の上に腰掛けてジーッとしていたら、さっき逃げていった生き物たちがみんな戻ってきて、女の子の回りで遊び始めました。そして、その女の子は最後に ああ わたしは いま とっても うれしいの。 とびきり うれしいの。 なぜって、みんなが みんなが わたしと あそんでくれるんですもの。と言います。私はよくこの絵本を気質の勉強会に持って行きます。そして、みんなの感想を聞きます。すると、粘液質(ねんえきしつ)や憂鬱質(ゆううつしつ)の人は「素敵ですね」と言います。でも、多血質(たけつしつ)の人はピンとこないようです。さらに胆汁質(たんじゅうしつ)の人はもっと積極的に「よく分からない」と言います。「こんなお話しのどこが素敵なのか全然分からない。なんでこんなお話しが絵本になっているのかすら分からない」と言い切った胆汁バリバリの人もいました。彼女は、「だってこの女の子は何にもしないでただ座っているだけじゃない」と言いました。憂鬱質や粘液質の人はからだを使って特別な行動などしなくても、感覚や思考を働かせるだけで、素敵な何かが生まれることをよく知っています。だから、この女の子の「何もしない」が分かるのです。それに対して、胆汁質の人は「行動し積極的に関わることでしか何も生まれない」という価値観を持っているので、何もしないままで「うれしい」と言うこの子の気持ちが理解出来ないのです。それで胆汁質は話を聞いているうちにイライラして来てしまうのです。確かに、野原に行って、仲間と一緒に虫を探したり、木登りしたり、鬼ごっこをするのも楽しいです。でも、野原の真ん中に座ってジーッとしていると、自分と世界がつながっていること、自然の美しさ、生命の世界が豊かであること、そして自分の感覚が宇宙全体に広がっていく感覚など、色々なことを発見することが出来ます。 憂鬱質の人はこのように空想することが、そして粘液質の人はこのような感覚世界に浸っているのが大好きです。ですから、いつも静かに浸っていたいと思います。でも、この内的な世界はデリケートなので活動的に動き回ると消えてしまうのです。ちなみに、粘液質の人は肌に触れてくる風、木々の木漏れ日の揺らめき、水の音、お日様の暖かさなどにうっとりとします。憂鬱質の人は精神的感覚を好み、粘液質の人は身体的感覚を好みます。(胆汁質は達成感を好み、多血質は関わり合いを好みます。) 憂鬱質や粘液質の人があまり活発に活動しないのは、このように「内的な活動」をしているからなのです。でも、胆汁質や多血質の人にはその「内的な活動」が見えません。 子どもの成長においても、胆汁質や多血質の子の方が一見早く成長するように見えます。憂鬱質や粘液質の子は成長がゆっくりのように見えます。でも、手仕事のような活動をさせると、胆汁質や多血質の子どもたちはすぐ飽きてしまいますが、憂鬱質や粘液質の子どもたちはあまり飽きません。むしろ自分がやっていることと対話することができるので面白さを感じます。表面的には不活発ですが内面はしっかりと成長しているのです。 つまり、胆汁質や多血質の子どもは表面的には成長が早いように見えるのですが、内面の成長に関して言えば、憂鬱質や粘液質の子どもの方が早いのです。その違いを私は「外側から育つ子」と「内側から育つ子」というように表現しています。でも、どちらのタイプの子でも、気質を肯定され、自分のペースに合わせて育つことが出来れば思春期頃にはお互いの差は縮まっていきます。胆汁質や多血質の子も内的な活動が出来るようになり、憂鬱質や粘液質の子も外的な活動が出来るようになるということです。でも、子どもを教育する立場の大人にそのような認識がなく、遅れている部分を仕付けや教育にによって取り戻させようと追い立ててしまうと、そのままの状態で大人になってしまいます。そして、持って生まれた自分の能力を生かすことが出来なくなります。わたしとあそんで (世界傑作絵本シリーズ) [ マリー・ホール・エッツ ]あと、粘液質と多血質の関係を書いたような「風さん」(ジビュレ・フォン・オルファース作・秦理絵子訳)もあります。写真を貼っておきますが、新刊はもうないようです。

2022.07.09

コメント(0)

-

「外側から見る見方と、内側から見る見方」(人は皆違う世界を見ているのです)

あるものの全体像を正しく理解しようとしたら「外側からはどう見えるか」ということと同時に、「内側からはどう見えるのか」ということの両方をちゃんと調べる必要があります。例えば、「地球」のことをちゃんと知ろうとしたら、多血的に地球の表面を歩き回ったり、胆汁的に宇宙に出て地球を観察するだけでは不十分です。「地球」の内側のことも調べないと「地球の全体」は分からないからです。外側から内側は見えませんが、内側の動きは表面を通して外側に影響を与えています。日本人にはなじみが深い地震も、内側の動きの表れです。大陸や島が動いているのも内側の動きの表れです。また、地球の内側の動きが作りだしている磁場が、宇宙から降り注ぐ危険な宇宙線から生き物を守ってくれています。その地球の内側にも地表に近い固まった部分と、核に近い流動的な部分がありその性質は全く異なっています。内側でも、地表に近い部分を扱うのが得意なのが粘液的な気質です。中心の核に近い部分を扱うのが得意なのが憂鬱的な気質です。粘液質の人は多様性に満ちた表面近くを扱うのが得意なんですが、憂鬱質の人はもっと奥の「核」を知りたがるのです。今は「地球」を例にとって話していますが、対象がどんなものであっても、そのものの全体をちゃんと理解しようとしたら、「表面に近い外側から見る」、「表面から離れた外側から見る」、「表面に近い内側から見る」、「表面から離れた内側から見る」という四つの視点が必要になるのです。これは人間のグループでも、会社でも、国でも同じです。石でもリンゴでも動物でも同じです。何らかの「表面」を持っているような組織や存在の事を理解しようとするなら、この四つの見方が必要になるのです。ある会社のことを理解しようとしたら、直接その会社と取引している人や、その会社から何かを買った人の話を聞く必要があります。それが「表面に近い外側」になります。あと、業績に関する色々な数字を見る必要もあります。それが「表面から離れた外側」になります。次に、実際にその会社で働いている人の話を聞く必要もあります。それが、「表面に近い内側」になります。さらに、会社を動かしている経営者や幹部の考え方を聞く必要もあります。それが「表面から離れた内側」になります。このように、物事の全体像を正しく理解しようとする時には四つの見方が必要になるのです。(大雑把に分けて、ということですけど・・・)そして、人によって得意な見方が異なるのです。ですから、みんなが自分が見たもの感じたものを持ち寄って、話し合うことでしか「本当のこと」は分からないのです。それなのに、みんな「自分が見たもの、感じたものが正解なんだ」と言い張り、戦っています。人は誰でも一面的な見方しか出来ないのです。これには例外がないのです。山のてっぺんにいる人と、麓にいる人とでは異なった風景が見えています。それは居る位置が異なっているのですから当然のことです。それなのにみんな「オレが見ているものの方が正解だ」と言い張り、戦っています。自分がどこに居るのか知らないからです。

2022.07.08

コメント(0)

-

「気質の違いとからだとの関係の違い」(後)

昨日も書いた通り、胆汁質と憂鬱質の人はあまり、「からだの声」や「からだの感覚」に従いません。胆汁質の人は「からだの声」を無視し、憂鬱質の人は「からだの声」を恐れます。(だから刺激に対して過敏になるのです。)それに対して、多血質や粘液質の人は「からだの声」や「からだの感覚」と仲良しです。多血質の人は「からだの声」や「からだの感覚」に身を任せるのが好きです。粘液質の人は「からだの声」や「からだの感覚」と対話するのが好きです。音楽を聴いている時も、多血質の人は踊り出し、粘液質の人はその世界に浸ります。絵や景色を見た時も、多血質の人は目に見えるものにダイレクトに反応します。そして「ワー、きれい」とか「かわいいー」などと言います。でも、粘液質の人は目に見える外の世界そのものに反応するのではなく、その外の世界を見た時に自分のからだの中に起きた感覚を味わおうとします。ですから、いつまでも見続けることが出来ます。でも、多血質の人はすぐに見飽きてしまいます。ゴッホの絵を見た時でも、ゴッホの黄色や天に突き刺さるような糸杉を見た時に感じるからだの感覚を味わうのです。赤い色を見た時、多血質の人は「赤」という色に反応します。でも、粘液質の人は赤い色を見た時にからだの中で起きる反応を味わうのです。極端な言い方をすると、お料理を目で味わうのが多血質で、口とからだで味わうのが粘液質、という感じです。だから、多血質の人の反応は分かりやすいのに、粘液質の人の反応は分かりにくいのです。そして、周囲の人には無表情、無感動、無感覚のように見えてしまうのです。そんな粘液質の人が感じている世界は文章の中に表れます。多血質の人の文章は表面的です。小学生の「面白かった」「楽しかった」という感想文と同じレベルです。見れば分かることしか書いてありません。それに対して、粘液質の人の文章には「自分はどう感じたのか」ということが書いてあります。ちなみに憂鬱質の人は「自分はどう思ったのか」を書きます。胆汁質の人の文章はあまりイメージ出来ませんせんが、批評や評価するような文章になるような気がします。************告知です。6月から茅ヶ崎の駅の近くで、「ゆりかご」という子育ての勉強会を月一回のペースで始めたのですが、「ネットでもやって欲しい」という声があったので、ネットでも子育ての勉強会をします。ただし、リアルの方ではただ知識を学ぶだけでなく、様々な「親子遊び」(からだ遊び、言葉遊び、自然の中での遊び、造形遊び、アート遊び)などの実際を学ぶワークもあるのですが、ネットではそれは出来ないので、子育てに関する基礎知識の学び(子どもの発達と気質について)と、子育ての悩みに答えるということだけに内容を絞ります。ということで、月一回(原則として第三金曜日)で、全3回~5回ぐらいを予定しています。初回は7月15日(金)です。時間は10:00~11:30 参加費は2000円(/回)という形になります。お問い合わせやお申し込みは「篠」までお願いします。メールはここです。

2022.07.07

コメント(0)

-

「気質の違いとからだとの関係の違い」(前)

昨日の図の通り、多血質と粘液質の人は「からだの感覚」に素直ですが、胆汁質と憂鬱質の人は「からだの感覚」を無視する傾向があります。胆汁質の人にとって「からだ」は、自分の意思や考えを実現するための道具に過ぎません。でもそれ故に、「道具としてのからだ」は大切にします。だから筋トレやスポーツなどをして調子を整えます。その「道具としてのからだ」を動かしているのは「強い意志」と「強い感情」です。だから強いパワーが出るのです。その際、「からだからの声」は無視します。いちいち「からだからの声」に耳を傾けていたら、意思の力や感情のパワーが萎えてしまうからです。またそれ故に、胆汁質の人は、その「強い意志」と「強い感情」を支えることが出来る強い筋肉やしっかりとした骨格も持っています。子どもでも同じです。その胆汁質の人と正反対なのが憂鬱質の人です。一般的に、憂鬱質の人のからだは華奢です。強い筋肉も、立派な骨格も持っていません。だから「戦うための能力」ではなく、「逃げることで身を守る能力」に優れています。胆汁質の人と向き合っても目を合わせません。あまり好んで近づきません。からだを触れられるのも嫌います。胆汁質の人が近づいてくるとからだが固まります。怖いからです。でも、胆汁質以外の人となら、比較的自由に接することが出来ます。そんな憂鬱質の人にとって「からだ」は「自分の自由を広げてくれる道具」ではなく、「心の自由を束縛する檻」です。筋肉や骨格が華奢な憂鬱質の人は、胆汁質の人のような強い意思や強い感情は持っていません。そのため、自分の意思に従ってからだを自由に動かすことが出来ません。感情も動かないので、すぐに疲れます。手先で出来るような活動は得意ですが、からだ全体を使うような活動が苦手なんです。また、不安や恐れを感じると、勝手にからだが固まってしまって動かせなくなくなります。頭でからだを動かそうとはするのですが、「からだ」は感情の働きには従いますが、頭の働きには従ってくれません。そこで焦りと不安が生まれます。頭の働きに従って動いてくれるのは指先だけです。ちなみに、胆汁質の人でも年を取ったり、病気をしたりして筋肉や骨格のパワーが衰えると、憂鬱質が強くなります。メンタル的な挫折でパワーが落ちることもあります。逆に、憂鬱質の人でもトレーニングなどをして筋肉や骨格をしっかりとさせれば、胆汁質が強く活動的になります。でも、戦い好きにはなりません。そこは憂鬱質のままです。からだが変わると気質も変わるのです。ですから、食べ物や、遊びや、生活環境や、気候風土なども、気質の変化に大きく影響します。いずれにしても仕付けでは変えることが出来ません。明日に続きます。

2022.07.06

コメント(0)

-

「胆汁質と他の気質」(その違い)

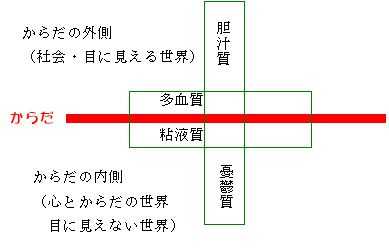

胆汁質の人は、みんなで同じ方向を向くのが好きです。同じ方向の同じものを見て、目標を共有するのです。目標の共有が出来るので、役割分担も出来ます。でもそのため、競争も起きやすくなります。リーダーも必要になります。この特性は、一人では出来ないような大きな仕事をする時に役に立ちます。例えば、マンモスのような大きな動物や足の速い動物を狩る時には、数人で組織を作って、それぞれ役割分担を決めて立ち向かわないと逃げられてしまいます。凶暴なクマやライオンを狩る時も同じです。同じ理由でライオンやシャチもまた群れで狩りをします。戦争やスポーツチームが試合で勝つためにも胆汁的な気質が必要になります。また、大きな建造物や大きな組織を作る時にも胆汁的な気質は必要になります。「国」もまた胆汁質的な気質で作られています。でも、目標を決めてから行動する癖があるので、物の考え方が直線的になります。そしてスタートとゴールがあります。ゴールがあると言うことは「正解」があると言うことでもあります。そして、他の人にもその正解を強要します。他の人にも自分と同じ方向を向かせようとするのです。また、勝ち負けにもこだわります。努力することと頑張ることが好きです。胆汁質の人にとって大切なのは「ちゃんと役割を果たすこと」ですから、「役割を果たすための道具としての心や、感覚や、からだの働き」は大切にしますが、心や、感覚や、からだの世界を味わい楽しむと言うことにはあまり興味がありません。「勝つためのスポーツ」はやっても、「楽しむためだけのスポーツ」には興味がありません。というか勝ち負けを競うスポーツそのものが胆汁質的な発想で作られています。「厳格にルールが決められている」ということがもう胆汁質的です。胆汁質の人がスポーツを楽しめるようになるとしたら、引退して「勝たなければ」という目標が消えてからです。それにたいして、多血質の人は最初からスポーツも楽しもうとします。あまり勝ち負けにもルールにもこだわりません。遊びと同じ感覚なんです。でも、胆汁質の人はそんな多血質を見て「もっと真剣にやれ」とイライラします。胆汁質の人は勝ち負けにこだわります。ですからみんなが同じ方向を向くような活動が好きです。その活動には始まりと終わりがあります。そして過程よりも結果を大事にします。多血質の人は勝ち負けを楽しみます。鬼ごっこなどの子どもの遊びも同じです。ですから、みんなが向き合うような活動が好きです。そして、遊びには終わりがありません。スポーツでは勝ち負けが決まった段階で試合終了になるのですが、遊びの場では「終わり」は「始まりの合図」なんです。粘液質の人は、勝ち負け自体に興味がありません。そして、その行為自体を楽しもうとします。ですから、一人で出来る活動が好きです。憂鬱質の人は他の人と勝ち負けを競って戦うことは怖がりますが、「理想を追い求める気持ち」は強いので、相手とではなく自分と向き合うような活動には向いています。実は多血質と粘液質は楽しもうとする点では似ているのです。ただ多血質の人はみんなで楽しもうとするのに対して、粘液質の人は一人で楽しもうとするのです。胆汁質と憂鬱質は一見正反対ですが、正反対と言うことは似ていると言うことでもあります。胆汁質の人も憂鬱質の人も、楽しむことよりも自分の理想に近づくことの方を求めるのです。ただ、胆汁質の人は社会的な活動の中に自分の理想を求め、憂鬱質の人は心の世界の中に自分の理想を求めるのです。でもだから、正反対に見えてしまうのですが、実は似ているのです。まただから、両者とも融通が利かず頑固なんです。図にすると、四つの気質の関係はこんな感じです。胆汁質と多血質の人は「からだの外側の世界(人間社会、物質的な世界)」に意識が向かいがちです。それに対して、粘液質と憂鬱質の人は「からだの内側の世界(心、感覚の世界)に意識が向かいがちです。

2022.07.04

コメント(0)

-

「人類の進化と憂鬱質と胆汁質」

昨日書いたことですが、人間はみな本質的には憂鬱質が強いです。だから、自分たちの心やからだを守るための様々な道具や武器や薬を作り出しました。また、村を作って共同生活することで外部の敵から身を守ろうとしました。将来のことが心配だったので、暦を作って、次の年にもちゃんと作物が取れるようにしました。「この世界の事を理解したい」という想いが宗教や科学を生み出しましたが、その「知りたい、理解したい」という想いの背景にも「無知への不安」があります。知識を得ることは、安心を得ることにつながるのです。人々がお金を儲けることに夢中になるのも、良い成績、良い大学、良い会社を目標にするのも安心を得るためです。その不安は、人間が「心」という、「自分で自分と対話する能力」を得ることで生まれました。その「自分で自分と対話する能力」が複雑な言葉を作り出し、言葉の働きによってさらに心が複雑になり、更に新しい不安も生まれました。ちなみに、憂鬱質が強い人は「自分で自分と対話する能力」に優れた人でもあります。それが憂鬱質の人の最大の特徴でもあります。「憂鬱質の人=不安が強い人」というイメージがありますが、それは憂鬱質の本質ではありません。憂鬱質の人であっても、「自分との対話」だけでなく「他者との対話」も大事にすることが出来る人は不安に囚われにくいのです。「自分との対話」ばかりに囚われているから不安や苦しみに囚われやすくなってしまうのです。そして、憂鬱質の子が、その「他者との対話能力」を育てるためには、「安心出来る仲間」と「刺激が少なく安心出来る環境」が必要になります。ちなみに、イヌやサルも感情は持っていますが、「自分で自分と対話する能力」は持っていません。ですから「恐怖」は感じても「不安」は感じません。これは幼い子どもも同じで、7才前の子どもは「自分で自分と対話する能力」がまだ十分に育っていないため「恐怖」は感じても大人のような不安は感じません。幼い子どもの不安の多くは「自分との対話」によってではなく「孤独」から生まれて来ます。これは「群れて暮らす動物」の本能のようなものなのでしょう。でも、7才頃から次第に「自分で自分と対話する能力」が目覚め始めます。問題はそれと同時に「不安を感じる能力」も目覚め始めてしまうことです。ちなみに、東洋では、その不安の発生源である「自分で自分と対話する能力」を使って自分の中の不安を消そうとする宗教が生まれました。「自分の心が創り出したものなんだから、自分の心で消せる」と考えたのです。それがお釈迦様が解いた教えです。後にそれが仏教になりましたが「お釈迦様が説いた教え=仏教」ではありません。「お釈迦様が説いた教えを弟子達が解釈し直したもの」が「仏教」です。それに対して西洋では、神様を信じることで神様に安心を保障してもらおうとしました。それがキリスト教やイスラム教の発生につながっています。そこで必要になるのは「神との対話」であって「自分との対話」ではありません。その背景には、東洋と西洋の気候風土の違いがあったからなのではないか思っています。東洋の気候風土の特徴を一言で言うと「水」と「木」(森)です。そこにあるのは豊かな自然です。その自然を支えているのは「上下関係」ではなく「循環」です。それに対して、西洋の気候風土の特徴は「乾燥」と「石」です。東洋にもそういう地域はありますが、そのような地域では大きな文明は起きませんでした。学校で習う古代の文明は、エジプト文明、メソポタミア文明、インダス文明、中国文明の四つです。ヨーロッパでは古代文明は生まれなかったのです。なぜなら、大きな川(水)がなかったからです。大きな川がないと言うことは、豊かな土壌がないということでもあります。ヨーロッパには、これらの文明に匹敵するような大きな都市を造ることが出来るほどの豊かな自然資源がなかったのです。そのため、人々は厳しい自然と闘いながら生き延びてきました。また、そのために必要な道具や機械作りも熱心に行いました。自然と戦うために自然の研究も行いました。東洋においては自然は仲間でしたが、西洋では敵だったのです。そして、相手が人間であろうと自然であろうと、戦うために必要なのが胆汁質という気質なんです。

2022.07.04

コメント(0)

-

「人間は本質的にはみな憂鬱質なんです」(不安を乗り越える)

人間は特別に強い力を持っていません。人間よりもからだが小さいチンパンジーさえ敵いません。強い牙や歯も持っていません。肌を守る毛も持っていません。四つ足の動物のように速く走ることが出来るわけでもありません。ですから、裸で、何も持たずにジャングルに放り込まれたら、生きながらえるのは困難でしょう。だからこそ、人類は火を発明し、武器を作り、チームを組んで獲物を追い詰め、頭を使うことで身を守ったり、獲物をつかまえるようになったのでしょう。でも、本質的には人間は弱い動物です。武器を持っていなければ捕食する側ではなく、捕食される側です。ですから、全ての人間の心の根底には憂鬱質が潜んでいます。生存への不安が潜んでいます。だからこそ、その不安を克服するためにイッパイ頭を使ったのです。そしてだからこそ宗教が生まれ、神様を信じ、その力にすがろうとしたのです。戦うための武器を作り、周囲の敵と戦い、勢力範囲を広げようとするのも、欲のためというより不安を乗り越えるためです。成績競争、出世競争に夢中になるのも、少しでも安心を得たいからです。子どもを仕付けや勉強に追い立てるのも、お母さんの安心のためです。人工的な世界を創り出して自然を排除し、自分の周囲にはコントロール出来るものだけを置きたがるのも、不安の表れです。病気や死への不安を克服するために医学が発達しました。でも、不安から生まれる考え方や行動には限界がありません。除菌剤、ウィルス除去剤をいくら使っても、不安は消えません。不安を感じ続けることでマスクを外せなくなります。不安による行動は、安心ではなくさらなる不安を生み出してしまうからです。そして、気付かないうちに自分で自分を滅ぼす所まで自分を追い詰めてしまうのです。でも困ったことに、一度そのループにはまってしまうとなかなか抜け出せなくなってしまうのです。さらなる大きな不安と向き合わざる終えないからです。「お産の時に何かあったら」という不安によって、お産がどんどん不自然なものになってきてしまっています。「ブタの子宮で人間の赤ちゃんを育てさせるとか、人工子宮で育てる」というような研究まで進んでいます。自分の中の不安や憂鬱質と向き合おうとしない人間ほど、コントロール出来ないものに対して強い不安を感じ、コントロール出来ないものを排除しようとするのです。だから、子どもの子どもらしさを否定し、子どもをコントロールしようとするのです。それは子どものためではなく、お母さん自身が安心するためです。その不安を乗り越えたり、憂鬱質の人が不安に振り回されなくなるために必要なことは、その不安の意味をちゃんと考えることです。病気や死をただ怖がるのではなく、病気や死の意味を考えるのです。そして逃げたり消そうとするのではなく、不安と共存できる方法を考えるのです。「考える」という能力が、人間に「不安と立ち向かう力」を与えてくれるのです。昔の人はそのことを知っていたのですが、科学技術の発達が、人々から考える力を奪ってしまったのです。そしてみんな「きっと科学が何とかしてくれる」という根拠がない安心にすがっています。でも、今のレベルの科学では、ただたださらなる不自然な状況を作り出すだけです。

2022.07.03

コメント(0)

-

「胆汁質と憂鬱質」(強さと弱さ)

動物たちは、獲物を追いかけたり、捕食者から逃げることで命をつないでいます。トラやライオンやクマなど、圧倒的に強い動物達は、他の動物を追いかけて捕食することで命をつないでいます。もちろんそこでは戦いが起きます。でも、ウサギや、ネズミや、リスのように弱い動物たちは、その追いかけてくる動物たちから逃げることで命をつないでいます。そのような弱い動物たちは植物や木の実やミミズのような「逃げることが出来ない生き物」を食べています。そして、ものすごく強くもなく、ものすごく弱くもない中間状態の動物たちは、自分より弱い相手は追いかけて、自分よりも強い相手からは逃げることで命をつないでいます。ですから、動物たちの世界では「追いかけたり戦ったりする能力」と「効率よく逃げる能力」の間に上下も優劣もないのです。自然界の論理では逃げるのは恥ずかしいことではないのです。弱いものが逃げるのは、立派な生存戦略なんです。でも人間の世界では、「逃げるのは卑怯だ」「逃げるな、戦え」などと言っています。「強さ」は褒められ、「弱さ」非難されています。でも、「逃げるのは卑怯だ」「逃げるな、戦え」などと言うのは強者や支配者の論理に過ぎません。そうやって弱いものを逃げられない状態にして操ろうとしているのです。特に、支配者が強い権力を持っている社会でそのような価値観が強く肯定されます。兵隊に逃げられたら支配者が領土を広げるための戦争も出来ませんから。ただし、「自分」からは絶対に逃げられませんからちゃんと向き合う必要があります。でも、「他人」からは逃げてもいいのです。父親が強い権力を持っている文化権でも弱さは否定されます。でも、女性の方が力を持っている社会では弱さは否定されません。(参考:ライフジャーナル「母系社会が平和への鍵になる」https://naturalharmony.co.jp/journal11/)文明は強さの肯定によって作られます。文化は弱さの肯定によって作られます。そして、胆汁質の人は強さにあこがれる傾向があります。そして実際、強い感情と肉体を持っています。頑張るのも努力するのも大好きです。逃げることを嫌います。戦いに勝つことで自分を守ろうとします。でも、憂鬱質の人は胆汁質の人のその強さを怖がります。強い感情や肉体も持っていません。すぐ逃げたがります。逃げることで自分を守ろうとするのです。それはそれでいいのですが、問題は、そんな自分を肯定出来ずに、自分で自分を否定し始める人が多いことです。強い人達によってそのような価値観を刷り込まれてしまっているからなのでしょう。弱いことも、逃げることもそれ自体は悪ことではないのです。問題になるのは、自分がやっていることや、自分の選択を肯定出来ないことの方なんです。「逃げる」ではなく「身を守るための行動」と言い換えた方がいいかも知れません。そう言い換えれば悪いことではなくなりますよね。

2022.07.02

コメント(0)

-

「気質の意味」(気質と生活と風土)

多血質(たけつしつ)、胆汁質(たんじゅうしつ)、憂鬱質(ゆううつしつ)、粘液質(ねんえきしつ)の四つの気質にはそれぞれの役割があります。多血質は人間関係作りに必要になる気質です。だから、多血質が強い人は他の人との間に壁を作らないし、他の人の感情の変化にも敏感だし、自分自身も豊かな感情を持っているのです。苦手な相手に対しても壁は作らずに、関わること自体を避けます。壁を作るにはガマンが必要なんですが、多血質の人はそのガマンが苦手なんです。(そのガマンが一番得意なのが憂鬱質です。ですから、憂鬱質の人は簡単に他の人との間に壁を作ります。)それに対して、粘液質は自然と共に生きる時に必要になる気質です。自然は思い通りになりません。人間の都合には一切合わせてくれません。自然はただあるがままにあるだけです。強大な力を持っていて災害をもたらしますが、また同時に、恵みももたらしてくれます。自然から遠ざかれば災害は避けられますが、同時に、自然からの恵みも得ることが出来なくなります。川は氾濫して田畑や人や家を流しますが、豊かな実りに繋がる豊かな土を運んでもくれます。ですから、粘液質の人は耐えることと待つことが得意です。また、自然を観察する能力は高いです。ですから、農業に向いています。みんなで畑を耕すような共同作業をする能力も高いです。ただし、みんなと同じことをするのは得意ですが、他の人と直接向き合って話し合ったり、楽しい事をするのは苦手です。自己表現や感情表現も苦手です。盆踊りのようにみんなが同じ方向を向いて同じように踊るのは得意ですが、欧米のダンスのように向き合って踊るのは苦手です。ですから、厳しい自然の中で農業に依存した生活をしている人達は粘液質が強い傾向があります。それに対して、関西のように農業ではなく商業が盛んな地域で生活している人達は多血質が強い傾向があります。何百年という長い時間そのような生活を続けることで、その生活に適した気質が定着してきたのでしょう。まただから、多血質が強くて周囲の刺激に振り回され、自分で自分をコントロール出来なくなってしまった状態の子どもでも、刺激が少ない自然の中に連れ出し、その自然と関わるような静かな生活を体験させることで、眠っていた粘液質が目覚め多血質が落ち着いてくるのです。(ただし、3才、5才、7才、9才と成長するに従い変わりにくくなります。)ちなみに、同じ農耕生活をしている人でも、雪に閉ざされる長い冬を耐えなければならない東北の人と、雪に閉ざされることがない南の方の人とでは気質が違うと思います。ちなみに、私が書いていることは全て私の仮説ですからね。ただ「そうとしか思えない」「そう考えると色々なことがうまく理解出来る」ということを書いているだけです。ですから、「これはシュタイナーのどの本に書いてあるんですか?」などと聞かないで下さいね。私は「私の気質論」を書いているだけなんですから。では、粘液質と多血質以外の、胆汁質と憂鬱質はどのように生まれてきたのかということです。

2022.07.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- クリスマス

- 阪急うめだ本店のクリスマス

- (2025-11-25 21:42:45)

-

-

-

- ミキハウスにはまりました

- ミキハウス好き限定!P5倍😀公式ショッ…

- (2025-11-25 15:50:04)

-

-

-

- ●購入物品お披露目~~●

- 【ダイソー】初遭遇◎ふみふみ習慣ス…

- (2025-11-26 10:10:05)

-