2022年04月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

「家族を取り戻そう」(大人が嫌いな子ども、子どもが嫌いな大人)

最近、「子どもが嫌いな大人」が増えて来たような気がします。そのため、電車の中でも、色々な場所でも、子どもたちや、子連れのお母さん達に対する視線が厳しいです。子どもがちょっと大きな声を出したり、ちょっと自由に動き回っただけで、白い目や、冷たい目や、厳しい目で見られたり、文句を言われたりします。時には「もっとちゃんと仕付けて下さい」と言われたりもします。子どもたちが公園で、普通の子どもらしい遊びを、子どもらしく遊んでいるだけで、近所から「うるさい」と苦情が来ます。うちの子が幼稚園だった20年ぐらい前も、幼稚園の隣の公園で子どもたちを遊ばせていると「子どもたちの声がうるさい。特に笑い声がうるさい。子どもを笑わせるな。」と近所の人から文句が来たそうです。幼稚園の隣の人から文句を言われることもあります。(実際に知っている二つの幼稚園でそういうことが起きています。)電車の中でも、子連れのお母さん達は子どもが騒がないかビクビクしています。また、子育てのワークをしていても「私は子どもが嫌いです」とか「子どもが苦手です」と素直に言ってくれる人も結構います。そういう状態では「子どもと一緒の生活」を楽しめるわけがありません。子育てがつらく、苦しいくなるばかりです。その結果、子どもを監視、コントロールすることで、自分に被害が及ばないように仕付けようとします。将来子どもが困らないように仕付けるのではなく、お母さん自身が困らないように仕付けるのです。でも、そんな大人の状態を反映してか、最近、「大人が嫌いな子ども」も増えて来ています。そのような状態の子は、大人にあこがれないし、大人を尊敬しないし、大人の言葉に耳を傾けません。成長する喜びも知りません。成長しても自分が嫌いな「大人」になるだけなんですから。ですから、「大きくなったら何をしたい、どういうことをやりたい?」と聞いても「普通の大人」とか「普通の会社員」などと答えます。そこには「夢や希望」ではなく、ただ「あきらめ」があります。テレビに出ている芸能人や、スポーツ選手のような「特別な大人」にあこがれている子は多いですが、裏を返せば、それは「普通の大人」には魅力を感じていないからなのでしょう。特に、男の子にその傾向を強く感じます。それは、男の子にとっての成長モデルとなるような大人と出会えないからなのでしょう。女の子は「お母さん」が身近な成長モデルとして存在しています。でも、お金を稼いでくるだけのお父さんは、人格を持たない透明人間です。そのような透明人間は子どもの成長モデルにはなりません。有名人ではなくても「素敵な生き方をしている素敵な大人」はいっぱいいます。でも、そういう大人と出会う場も機会もありません。最近の子は画面を通してしか親や先生以外の大人と出会うことが出来ないのです。スポーツクラブを指導しているような大人とは出会うかも知れませんが、そのような場で出会う大人が「素敵な大人」だとは限りません。自分では手本を示さずに指示や命令で子どもをコントロールしようとしている指導者も多いのではないでしょうか。私はスポーツの世界には疎いのですが、子どもたちが人間としてあこがれるような指導者に指導されているチームは強いのではないかと思います。強くなくて子ども同士のつながりは強いでしょう。そのようなチームの子どもたちは人間としても成長するでしょう。それがスポーツであろうと、演劇や書道のようなスポーツ以外の活動であろうと、その活動自体が子どもを育てるのではなく、子どもを指導している指導者のあり方が子どもを育てるのです。そこは勘違いしない方がいいです。私はシュタイナー教育が好きですが、「シュタイナー教育の方法」が子どもを育てるのではなく、シュタイナー教育の価値観や考え方を大切にした指導者のあり方や生き方が子どもを育てるのです。少なくとも、私が理解しているシュタイナー教育とはそのようなものです。これは子育てでも同じです。「仕付けの方法」や、「子育ての方法」や、「教育の方法」が子どもを育てるのではなく、子どもと一緒に生活しているお母さんやお父さんのあり方や生き方そのものが、子どもの成長モデルとして子どもの成長の方向性を決めているのです。もっと簡単に言うと、お母さんやお父さんが「家族」を大切にし、助け合って一緒に楽しく生活しているのなら、子どもはお母さんやお父さんに「素敵な大人」を感じ、自分の成長モデルを得ることが出来るのです。「指示や命令ばかりしているお母さん」、「お金を運んで来るばかりのお父さん」に、あこがれを感じる子どもはいないのです。それでも子どもは、そのようなお母さんやお父さんを自分の成長モデルとして成長してしまいます。子どもの成長プログラムがそのようにセットされているからです。でもそれは、「自分が嫌いな大人」に自分もなっていくということでもあります。

2022.04.30

コメント(0)

-

「家族について」(同居人はいても〝家族〟を失った現代人)

「家族」というものに関して、多くの人が気付かないか、無視しているか、忘れている非常に重要な事実があります。 それは「家族」は「社会的単位」であると同時に「生物的単位」でもあるということです。そして、「生物的単位としての家族」は「人間という種」を支える単位でもあります。それはまた同時に「人間らしさ」を育て、伝える単位でもあります。 ですから、社会的には衣食住を共にしていれば「家族」として認められますが、もしその「家族」に、「人間らしさを育て、伝える」という機能備わっていないのなら、その家族は単なる「同居人」であって、「生物的単位としての家族」ではありません。そして今、その「同居人的家族」が増えてきています。 お父さんはお金を稼いでくるだけ。 お母さんは家事や炊事と子どもの世話をするだけ。 子どもはテレビを見たり、ゲームをしたり、勉強をしているだけ。 みんなそれぞれ「自分のやるべきこと」はやっているのですが、お互いの間に「心と心のつながり」や、「助け合い」や、「伝承」がないのです。 これでは、子ども達の「人間らしさ」を育てることは出来ません。「人間らしさ」は「人間らしさ」を備えた人との「人間らしい関わり合い」によってしか育てようがないからです。 でも、難しいのは現代人の生活は「人と人とのつながり」や「人間らしい関わり合い」などなくても出来るようになって来てしまっていることです。昔のお母さんは、子どもやご近所に助けてもらいながら家事や炊事を行っていましたが、今ではみんな一人で出来るようになりました。それが「便利になった」ということです。 でも、その「便利」と引き替えに私たちは、「みんなが助け合う必要性」を失いました。その結果、「人と人とのつながり」は消え、「人間らしい関わり合いも」失われました。 それが社会の進歩なのかも知れませんが、でも、そのことで「生物的単位としての家族」が機能しなくなり、子ども達は人間として成長する場を失ってしまったのです。 人間の「人間らしさ」はDNAには書き込まれていません。そのようなものは、生まれた後で、周囲の大人や仲間との関わり合いを通して、学ぶしかないのです。 人類はそうやって何十万年と人間性を受け継ぎ、育ててきたのです。文化や文明と呼ばれるものはその過程で生まれてきたものです。 でも、たった最近の数十年で、何十万年と続いてきた流れが消滅しかかっているのです。 その結果、子ども達の精神的成長に遅れが見られるようになりました。これは様々な分野の専門家が指摘していることです。幼稚園や小学校などで子どもと関わっている現場の先生達も実感しています。 それは具体的には「自我を抑制し、自分をコントロールする能力」の低下として表れています。それは「自分と向き合う能力」でもあります。 この能力はからだで何かを学んだり、仲間と遊んでいるときには必要になりますが、テレビを見たり、ゲームで遊んでいるときには全く必要がありません。スマホやネットをやっている時にも必要がありません。 これが必要になるのは、「思い通りにならない他者」とうまくやらなければならないような時です。人は、「思い通りにならない他者」とうまくやらなければならないような時に、自分と向き合う必要性が生まれるのです。「自我を抑制し、自分をコントロールする能力」はその結果育つものです。 ケンダマや竹馬のようなもので遊ぶときにもその能力は必要になります。仲間と一緒に助け合って遊ぶときにも、造形的な活動をするときにも必要になります。夫婦生活にも子育てにも必要になります。 そのため、その能力が育っていない子はそのような状況を嫌います。そのようなことをやらなければならないような状況では、イライラしたり、無気力になったりします。そして、何か口実を作って逃げようとします。「子育て」が苦しいのは「思い通りにならない相手」を前にして「自分自身」と向き合わなければならなくなるからです。 また、その能力が育っていない子ども達の群れは、対等な関係ではなく何らかの力関係によって上下が決まっています。 その際、下位のものには支配的になり、上位のものに対しては卑屈になります。そのような群れではお互いに縛り合うばかりです。これは「ママ友」と呼ばれる群れにも、「家族」という群れにも見ることが出来る現象です。 最近、家事や育児を全く手伝わないどころか、子どものように自分勝手に振る舞っているお父さんのことを「ガキ夫」と呼ぶということを知ったのですが、そのような人もまた「自我を抑制し、自分をコントロールする能力」がちゃんと育っていない人です。 というようなことを言うと、「オレだって一生懸命に我慢して頑張っているんだぞ。バカをいうな。」と反論してくるのでしょうが、頑張って我慢しなければ社会生活を営めないということ自体が、その能力が育っていないということの表れでもあるのです。 そして、ここが重要なのですが、その能力の基礎は「家族」の中で育つのです。ですから、家族とのつながりが薄い状態の中で育った子は、幼稚園などに入っても他の子との関わり合うがうまく出来ません。また、「自我を抑制し、自分をコントロールする能力」の育ちも遅れます。 だからといって難しく考える必要はありません。お母さんが、毎日の生活や子どもとの関わり合いを楽しむようにすれば、子どもはちゃんと育って行くのです。子育てで大切なことはそれだけなんです。不安に駆られて「お勉強」や「○○教室」に追い立ててしまうと、子どもは「つながり」と「家族」を失います。

2022.04.29

コメント(0)

-

「正解に束縛されないで下さい」(なぜ?を問い続ける)

昔、人々がまだ家族単位、部族単位で生活していた時代には家族単位、部族単位に「正解」がありました。村や町という単位で生活していた時代には、村や町単位で「正解」がありました。その正解によって村や町の秩序が保たれていたのです。国という単位で生活するようになると、国単位で「正解」が決められるようなりました。法律もその「正解」の一つです。「日本人」ということを大切にする人達は「日本人としての正解」を決め、その中で生活します。「政治家」であることを大切にする人達は、「政治家としての正解」を決め、その中で生活します。学校の先生は生徒の行動に「正解」を決め、その「正解」を子どもたちに押しつけます。お母さん達も、自分の価値観に合わせた「正解」を子どもたちに押しつけています。その「正解」は「常識」とも呼ばれ、ほとんどの人がその是非を考えたりはしません。戦争中は「鬼畜米英」という考え方が「正解」として国民に押しつけられました。そして、その考え方に異論を挟むことは許されませんでした。そのような行為を思想統制といいます。そして今、世界という単位で「正解」が決められる時代になりました。「温暖化から地球を守ろう」という考え方も、その「正解」の一つです。ですから、そのような考え方に異論を唱えるとバッシングされます。「性別によって人を差別してはいけない」とか「肌の色によって人を差別してはいけない」とかいうのも世界的正解の一つです。今流行の「環境保護」や「SDGs」という考え方も、世界的正解の一つです。でも私は、そのような流れに、大きな危険性を感じてしまうのです。ただし、私は「性別によって人を差別してはいけない」とか、「肌の色によって人を差別してはいけない」とか、「環境保護」や「SDGs」という考え方自体に異論を唱えているわけではありません。私が問題にしているのは、それらの考え方が「正解」として固定されてしまうことです。「正解」として固定されてしまうと、みんなが「どうして性別によって人を差別してはいけないのか?」とか、「どうして肌の色によって人を差別してはいけないのか?」とか、「どうして環境を保護しなければいけないのか?」とか、「どうしてSDGsという活動が必要なのか?」という「どうして?」を考えなくなってしまうからです。「どうして?」を考える自由を奪い、その考え方を「正解」として固定し、「正解」だけを押しつけようとすると思想統制が始まります。そして思考統制は思考停止を求めます。新しい差別も生まれます。男女平等を正解とする人達は「男は」とか「女は」という考え方をする人を非難します。でもそれも「差別」なんです。「思想による差別」です。皮肉なことに、差別を消そうとして新しい差別が生まれているのです。でも、その思想が多数派に属している時はだれもそれを差別とは考えません。それは過去の差別もみんな同じでした。その繰り返しを避けるためには常に「なぜ?」「どうして?」と問い続けるしかないのです。最初から正解が与えられている社会に住んでいる人は、正解に合わせることばかりに夢中になり、その正解の是非を考えません。今、「マスクを付ける」とか「ワクチンを打つ、しかも3回以上は必要だ」という考え方は社会的な正解になってしまっています。ですから、公的な場でそのような考え方に異論を唱えると、みんなからバッシングされます。「なぜマスクを付けるんですか?」と聞いても、医者やマスコミが言っているような正解が返ってくるだけです。でも、医者やマスコミが言っている「正解」は、「医者やマスコミの正解」に過ぎないのです。でもなぜかみんなそれを、「自分の正解」として受け入れてしまっています。マスクをする目的が「命を守ること」ならば、常にその原点を忘れずに「マスクは今必要なのか、必要ではないのか」を考えるべきなんです。マスクを「正解」として固定してはいけないのです。そうでないと、マスクによって逆に命を縮める結果になってしまうのです。本当に「人々が平和を感じ幸せに生きることが出来る社会」を作りたいのなら、常に原点に立ち返って考え続ける必要があるのです。私たちが考え続けることを止めた時、人々の心から自由が失われ、差別が生まれ、環境は破壊されてしまうのです。正解に束縛されずに、自分の頭で考え続けて下さい。その継続が平和な世界を創り出すのです。

2022.04.28

コメント(2)

-

「伝承とアイデンティティー」(自分を失わないために大切なこと)

言葉の伝承、知識の伝承、技術の伝承、文化の伝承、思想の伝承、物語の伝承、感覚や感性の伝承、遊びの伝承、そのような伝承が人と人をつなぎ、文化を生み出し、村を生み出し、町を生み出し、国を生み出しました。でも現代人はそのような伝承を大切にしていません。お金さえあれば、欲しいものを手に入れることが出来るようになったからです。でも、「伝承で受け継いだもの」と「お金を出して買ったもの」とでは、そのもの自体は同じでも、その人の心やからだに与える影響は全く違うのです。「大好きな友達からもらったドングリ」と「道ばたで拾っただけのドングリ」は同じではありませんよね。それと同じです。お母さんから教えてもらった「お料理の作り方」と、ネットで調べただけの「お料理の作り方」も同じではありません。お母さんから教えてもらった言葉は「母国語」になりますが、お金を払って学んだ言葉は「外国語」になります。いろりを囲んでお婆ちゃんから聞いた昔話と、買ってきた絵本で読んだ昔話は同じではありません。お婆ちゃんから聞いた昔話は、自分自身のアイデンティティーとつながっていますが、本で読んだだけの昔話はアイデンティティーとは無関係です。「群れて遊びながら仲間から学んだ遊び」と、「本やネットで調べただけの遊び」も全く違います。同じ「鬼ごっこ」でも、「仲間から学んだ鬼ごっこ」と、「情報として学んだ鬼ごっこ」は別物です。仲間と遊びながら覚えた「鬼ごっこ」は子どものアイデンティティーとつながりますが、情報として学んだだけの「鬼ごっこ」はその子のアイデンティティーとは関係がありません。この「アイデンティティー」が「魂の故郷」として機能して、子どもの心とからだの成長や健康を支えてくれるのです。でも、多くの伝承を失ってしまった社会の中で生まれ育っている現代人は、しっかりとした自分自身のアイデンティティーを持っていません。「お母さんの味」が「○○会社の味」に変わってしまった家庭もいっぱいあるでしょう。伝承も大切にしていません。自分自身が受け継いでいないので、子どもにも自分が知っていることや出来ることを伝承しようとしていません。でもだから、親子のつながりが希薄になってしまっているのです。子どもの心とからだの成長が安定しないのです。学校で学んだことも身につかないのです。「新しい学び」は、伝承によって受け継いだ「古い学び」の上にしか成り立たないからです。お母さんから言葉を受け継いでいない子は、先生の説明を聞いても、本を読んでも理解出来ないのです。現代社会では多くの伝承が途絶えてしまっています。実際、自分のルーツとつながるような伝承を受け継いでいる人は多くありません。でも、自分自身は伝承を受け継いでいなくても、自分が知っていること、出来ることを子どもに伝えるだけで、「新しい伝承」を始めることも出来るのです。そしてその伝承がお母さんとお子さんのつながりを育て、子ども自身のアイデンティティーもしっかりとしていくのです。お母さんが子どもの頃に遊んだ遊びを子どもに伝えることも立派な伝承です。お母さんが大好きな歌や、お話しや、絵本を子どもに伝えることも立派な伝承です。私は子どもの頃、母親から絵本を読んでもらった記憶はほとんどありませんが、唯一「ちびくろサンボ」だけは覚えています。「ちびくろサンボ」は私のアイデンティティーの一つです。

2022.04.27

コメント(0)

-

「人と人をつなぐもの」(共有によるつながり)

よく、「つながりを取り戻そう」とか「人と人のつながりが大切だ」などというようなことが言われますが、でも、いくら「つながりは大切だ」ということを知っていてもそれだけで他の人とつながれるわけではありません。いくらつながろうと思っても、自分と他の人の間の「つながりを支えるもの」がなければ、つながりは生まれないのです。ただ木と木を押しつけてもくっつきはしませんよね。木と木がくっつくためには接着剤が必要ですよね。人と人がつながる時にも、その接着剤に相当する「つながるもの」が必要になるのです。赤ちゃんとお母さんをつなぐものは「本能」です。お母さんの「赤ちゃんを守ろうという本能」と、赤ちゃんの「お母さんを求める本能が」、お母さんと赤ちゃんをつないでいるのです。でも、その「お母さんと赤ちゃんをつないでいるもの」は、子どもの成長に合わせて少しずつ変化していきます。お母さんの「赤ちゃんを守ろうという本能」はそのままでも、子どもの方の本能が変化していくからです。おっぱいを飲んでいる頃の赤ちゃんは、自分の成長の大部分をお母さんに依存しています。だからお母さんを求めるのです。でも、おっぱいが必要なくなる頃から、子どもはお母さんから離れて活動するようになります。そしてその頃から、「子どもがお母さんに求めるもの」も変わってきます。その時、お母さんがその事に気付かないと、お母さんと子どものつながりも弱くなります。「急に子どもがワガママになった」、「生意気になった」、「言うことを聞かなくなった」と相談してくるお母さんもいます。それまで子どもが求めていたのはただ素直に「お母さん」だけだったのですが、その頃から「仲間」を求め始めるのです。「お母さん」が嫌いになったわけではなく「お母さんに求めるもの」が変化したのです。そしてその頃から子どもはお母さんと一緒に何かをしたがるようになります。お母さんと同じことをしたがるようになります。お母さん対象のワークの時に、この時期の子どもがいると、お母さんのワークが成り立たなくなります。絵を描くワークををすると子どもも絵を描きたがります。だからといって、子どもにも紙を渡してもダメなんです。子どもは「自分に渡された紙」ではなく「お母さんと一緒の紙」に描きたがるからです。そして、自分も一緒に出来ないワークの時は泣いてワークをやめさせようとします。この時期の子どもは、お母さんと一緒に色々な体験をしてみたいのです。というか、「お母さんと一緒」という体験がしたいのです。それは子どもがお母さんをお手本として人間として必要なことを学び始めたサインでもあります。それは、社会性の目覚めでもあります。ですから、お母さんが台所でお料理を作っていると自分もやりたがります。でも、子どもにまとわりつかれると、家事が進みません。イライラもします。だから「テレビでも見ていなさい」とか「一人で遊んでいなさい」とか言ったり、ゲーム機やスマホを与えてしまいます。「お母さん遊ぼう」と子どもが寄って来ても「今は忙しいから後にして」と言って子どもを追い返します。でもこの「お母さん遊ぼう」は、「お母さんと一緒にいたい」というだけの意味なんです。「お母さん遊ぼう」と言えば、お母さんが来てくれると思っているのです。そもそも、この頃の子どもはまだ「遊び」というものを知りません。だからそんな時は、一緒に遊ばなくても子どもに簡単なお仕事を手伝ってもらうだけで、子どもの気持ちは満たされるのです。「お母さんと一緒」がこの頃の子どもがお母さんに求める遊びなんです。そして子どもは、この「お母さんと一緒」という体験を通して、「他の人と何かを一緒にやる」ということや、「他の人と共有する何か」を学びます。この時期に「お母さんから学んだこと」が、「子どもと子どもをつなぐもの」として働き、仲間作りが出来るようになるのです。お母さんと一緒にお料理作りをしたことがある子同士なら、「お料理ごっこ」が出来ます。お母さんと一緒に歌を歌ったことがある子同士なら、歌を歌って遊ぶことが出来ます。お母さんと一緒に野原で遊んだことのある子同士なら、野原で遊ぶことも出来ます。また、「一緒」という感覚も分かっているので、自分勝手なこともしません。でも、この時期に「一人で遊んでいなさい」言われ、「お母さんと一緒に何かをする」という体験を得ることが出来なかった子は、他の子と一緒に遊ぶことが困難になってしまうのです。一緒に遊びたくても、「仲間と共有するもの」も持っていないし「一緒」という感覚も分からないので、「自分がやりたいこと」や「自分のやり方」を相手に押しつけてしまうのです。みんなで遊ぶ時には、みんなに合わせないと一緒には遊べないのですが、「一緒」の体験がない子はその感覚が分からないので、みんなが自分に合わせることを要求するのです。当然、そういう子と一緒に遊んでも楽しくありません。仲間に入れてあげても、自分勝手に行動するので結局、仲間はずれになってしまいます。でも、子ども自身はそんなこと分かりませんから、「みんながぼくを仲間に入れてくれない」とお母さんや大人に訴えます。それで大人は「なんでそんなイジワルをするの、仲間に入れてあげなさい。」と言うのですが、別にイジワルをしている訳ではないのです。子ども自身が仲間に溶け込もうとしていないのです。そんな時は、大人も遊びの輪に入って「みんなで一緒に遊ぶ体験」や「みんなで一緒に遊ぶ楽しさ」を体験させてあげればいいのですが、「子どもと一緒」を楽しむことが出来ない大人にはそれが出来ないのです。

2022.04.26

コメント(0)

-

「伝承するということは、魂を伝えるということ」

(3年前の記事に手を加えてあります)この世界には、「お金によるつながり」「血によるつながり」「利害関係によるつながり」など様々な「つながり」がありますが、「魂によるつながり」というものもあります。そして今失われてしまっているのがその「魂によるつながり」です。「伝承」にはその「魂によるつながり」を作る働きがあるのですが、その「伝承」が失われてしまっているからです。「祭り」を伝承することの本質は、「イベント」を伝承することでも、「祭りの形」を伝承することでもありません。「祭りを通してみんなが大切にしてきた魂」を伝承することです。ラグビーの試合の時ニュージーランドの選手が踊る「ハカ」は単なる踊りではありません。「ハカ」を踊ると言うことは、「私は先祖の魂を受け継いでいます」という証です。でも、テレビを見ていると、「ハカ」を単なる「かっこいい踊り」としてしか扱っていません。「祭り」も、その「魂」が抜けて、単なる「観光イベント」になってしまっている所もいっぱいあります。現代人は「魂」という発想を失ってしまったのでしょう。お母さんから「お料理の作り方」を受け継ぐと言うことは、そのお料理に込められた「お母さんの魂」を受け継ぐことです。小さな子が、異年齢の群れの中で大きな子から遊び方を受け継ぐということは、単に「遊び方を学ぶ」ということではなく「遊びにつながる魂の喜び」を受け継ぐことです。「わらべ歌を受け継ぐ」と言うことは、「わらべ歌につながる魂の系譜」につながると言うことです。そうやって人々は太古の昔から魂を伝承してきたのです。まただから、職人や様々な芸事の世界の人が弟子に技を伝承する時には、技を教えるだけでなく、「生き方」や、「生活の仕方」にまで口を出すのです。生活や考え方が乱れたら、魂の状態も乱れ、技も乱れてしまうからです。(だからこそ、何かを学ぶ時にはちゃんと師匠を選んだ方がいいのです。)ただし、この「伝承」は「人と人の直接的な関わり合い」がなくても起きます。本を読んで感銘を受けて何かの伝承を受け取ることもあります。特に、作者と読者の間の魂の状態が近い場合にこの「言葉による伝承」が起きます。「言葉」が同じだからです。私自身も「本の中の言葉」によって、直接会うことが出来ない人から多くの伝承を受け取りました。様々な文学からも、色々な研究をした人の本からも、釈迦やキリストや孔子やシュタイナーや宮沢賢治の言葉からも多くのことを学びました。「私は一人ではない」ということを感じたのもその「言葉」のおかげです。「私の魂の系譜」を知ったのも「言葉」のおかげです。「言葉」は魂そのものだからです。そして子どもは、その「言葉」をお母さんから受け継ぎます。お母さんの魂と共に。お母さんの生き方がお母さんの言葉を作り、その言葉が子どもに伝わることで、お母さんの魂が子どもに伝わるのです。そしてこれは避けられないのです。それが「母と子」という関係だからです。どうか、子どもたちに色々なことを伝えてあげて下さい。お料理の作り方でも、お掃除の仕方でも、歌を歌い絵を描くことでも、工作をすることでも、森や野原で遊ぶことでも、「雲はなぜ出来るのか」ということでも、「私たちが食べているものは生き物のからだ」であることでも、かくれんぼうでも、わらべ歌でも、自分が子どもの頃遊んだ遊びでも、何でもいいのです。大切なのは「何を伝えるのか」ではなく「伝える」という行為そのものなんですから。その「何か」を伝えようとする時に、心や魂も伝わるのです。それが子どもの心や魂の育ちを促すのです。最後に補足になりますが「伝える」と「教える」は一見似ていますが、心とからだに対する働きかけとしては全く異なる行為ですからね。教えるのではなく伝えて下さい。

2022.04.25

コメント(0)

-

「仲間を見つけよう、仲間とつながろう」

社会の近代化と共に、社会の中から「人と人をつなぐもの」が失われ、人々は「助け合うこと」よりも「自分を守ること」の方に熱心になりました。子どもを守ろうとするのではなく、子どもから自分を守ろうとするお母さんや先生も増えて来ました。そのようなお母さんや先生が子どもに望むのは、「言うことを聞いて素直に行動する」ことだけです。そのような人は、子どもが何か困ったことをすると「私に恥をかかせるな」と叱ります。国も国民に「言うことを聞いて素直に行動する」事しか求めていないような気がします。民主主義とは「国民の意見を大切にする政治形態」なのではないかと思っていたのですが、どうもそうではないようです。国は国民を管理コントロールしようとし、先生は生徒を管理コントロールしようとし、親は子どもを管理コントロールしようとしています。子どもが仲間にそれをやるとそのままイジメになります。そのような状況の中で育てられている子ども達は、自分のことを守ることだけで精一杯になります。自分を守ってくれる人がいないのでそれは当然のことです。また、人を信じることも出来ないし、不安も強くなります。心とからだの成長を望み、喜んでくれる人との出会いがなければ、子ども自身も自分の心とからだの成長に関心を持つことがありません。でも、みんながみんなそのような状態に満足しているわけではありません。また、我が子に「人を信じ、助け合うことが出来る人に育って欲しい」と望んでいるお母さんやお父さんもいっぱいいます。でも、望んでいるだけでは子どもはそのような人に育ちません。子どもに「自然が大好きな人に育って欲しい」といくら望んでも、実際に、「自然との楽しくて気持ちがいい出会い」を子どもに与えることが出来なければ、その願いは叶いません。「助け合える人に育って欲しい」と望んでも、「助け合いを喜べるような場」の体験がなければ、その願いは叶いません。「自分の頭で考え、自分の感覚で感じ、自分の意思で行動出来る自立した人間に育って欲しい」と願っても、そういう能力を必要とするような自由な場を与えられなければ、そういう能力は育ちません。いくら強く望んでも、そこに具体的な行動が伴わなければ、何も変わらないのです。そんな時、自分の周囲にも自分と同じような価値観や願いを持っている人がいるのなら、そのような人とつながることで、少しずつ状態はいい方に変化して行きます。大人同士が助け合っている姿を見ることで、子どもも助け合うことを学びます。大人が自分の意見を言い、人の意見に耳を傾ける姿を見て、子ども自身も自分の意見を言い、人の意見に耳を傾けることが出来るようになります。「自立出来ている人」とは「人に助けを求めない人」のことではなく、「自分で出来る所は自分でやりますが、自分一人では出来ないような時にはちゃんと助けを求めることが出来て、他の人も助けることが出来る人」のことです。そういう判断が出来る人が「自立した人」なんです。いつの時代でも、子どもの心とからだが成長するためには「手本」が必要になるのです。だからこそ、お母さん達にも仲間が必要なんです。ただ一緒に遊ぶだけでなく、話し合い、助け合うことが出来る仲間です。

2022.04.24

コメント(0)

-

「幸せに生きるために必要なこと」(つながりを取り戻す)

文明の利器は、お金さえ持っていれば他の人から学ばなくても、他の人とつながらなくても、一人で生きて行くことが出来る社会を作り出しました。それが人々が望んだ「自由な社会」なのでしょう。でもそのような社会は、人々から「他の人から学ぶ必要」や「他の人とつながる必要」を奪いました。そして子どもたちは、「他の人から学ぶ能力」や「他の人とつながる能力」を育てることがないまま大人になるようになりました。子どもの周囲から、そういう能力を育てる場が消えてしまったからです。その結果、「孤独な人」が増えました。心から信頼し合える友人や仲間を得ることが出来なくなりました。人と人のつながりによって自分の世界を広げたり、良好な夫婦関係や親子関係を築くことが困難な人も増えて来ました。そのような状態の人は、現実の世界の中に居場所がないので、ゲームやスマホなどの仮想空間の中に自分の居場所を得ようとします。そして、その世界から抜け出せなくなります。でも、私たちが望んだのは本当にこういう社会なのでしょうか。私たちは本当に「自由」を手に入れたのでしょうか。人々が「一人でも生きていける便利な社会」を求めた結果、「一人ぼっちで生きて行かなければならない社会」が生まれてしまったのです。孤独の中で生活し、孤独の中で死んでいく人も増えて来ました。私は、人が自分の可能性を広げ、幸せな人生を生きるためには、「人から学び、人とつながる能力」が絶対的に必要だと思っています。「本当の幸せ」はみんなに支えられないと手に入れることが出来ないのです。人はつながりの中で幸せを感じる動物だからです。競争に勝っても、何かに成功しても、夢が叶っても、そのことを一緒に喜んでいる人がいるから、人はそのことの中に幸せを感じることが出来るのです。夢が叶って社長になっても、アイドルになっても、そのことを一緒に喜んでくれる人がいるから、それが喜びになるのです。スポーツ選手だって、応援してくれる人がいるから頑張れるのです。勝って喜んでくれるファンがいるから嬉しいのです。でも今、社会の中からそのつながりが消えかかっています。コロナによる「新しい生活様式」がさらに拍車をかけています。このような社会状況の中で、子どもたちの「人から学び、人とつながる能力」を育てることが出来るのはお母さんやお父さんだけなんです。人と人のつながりが希薄になってしまっている今の時代、お母さんやお父さんとの関わり合いの中でしか、「人から学び、人とつながる能力」を育てることが困難な状態になってしまっているからです。

2022.04.23

コメント(2)

-

「文明の利器との付き合い方」(テレビ、ゲーム)

このブログでではありませんが、ここのところ続けて「テレビ」についての質問を受けたので、今日は「テレビとの関わり方」について、私の考えを書かせて頂きます。「子どもがテレビやゲームに依存してしまって、止めさせたいけど止めさせることが出来ない」という相談はよく受けます。また、「子どもがテレビやゲームに依存しないようにするためにはどうしたらいいのでしょうか?」という質問も受けます。実は、テレビやゲームだけでなく「文明の利器」と呼ばれるもの全てが子どもの成長には否定的な働きかけをしてしまうのです。人間は便利な機械のおかげで重いものを持ち上げたり、遠くの人と瞬時に連絡し合うことが出来るようになりました。何時間も、何日もかかっていた作業を一瞬で終わらせることが出来るようにもなりました。昔は歩いて江戸(東京)から京都まで行くと2週間もかかりましたが、今では、新幹線「のぞみ」を使えば2時間10分しかかかりません。何人もの人が助け合わなければ出来なかったような仕事も、一人で出来るようになりました。何年も修行しなければ出来なかったようなことが、コンピュータやAIの進化で誰でも簡単に出来るようになったものもあります。その結果、私たちの生活はますます便利になりました。苦労して学んだり修行する必要も減りました。からだを使う能力も、他の人と助け合う能力も、自分を表現する能力も、感じ、考え、工夫する能力も必要がなくなりました。何百年と伝承されてきた技術も必要なくなりました。技術だけではありません。生活の知恵や、物語や、歌や、踊りや、言葉といった文化的な財産も、それらとつながって伝承されていた精神性も消えました。今でもそういうものは残っていますが、それらは「伝承されたもの」ではなく、趣味として楽しもうとする人達に「商品」として提供されたものです。結果、そういうものを学ぶ過程を通して育っていた子どもの精神性や、心も、からだも育たなくなりました。育つ必要がなくなってしまったからです。また、子育てや教育の目的も変わりました。昔は、自分たちが受け継いだものを子どもたちに伝えたり、「人間らしさ」や「つながりの中で生きる能力」を育てることを大切にする人が多かったのではないかと思うのですが、今では、「便利な商品を買うためのお金をもうける能力」を育てることの方に熱心な人が増えました。そのために必要なのは試験で高得点を得るための知識であって「人間としての成長」ではありません。子どもの遊びも変化しました。昔の子どもたちはみんなで群れて遊んでいました。遊びの内容自体も、自然と関わったり、からだを使ったものばかりでした。オモチャや遊び道具は、その辺にあるものを使って自分たちで工夫して作っていました。遊びの場が、そのまま子どもの社会性や、考える力を育てる場になっていたのです。でも、それも消えました。代わりに、テレビやゲーム機といった、一人でも退屈しないで時間を過ごしたり、遊んだりすることが出来る便利な機械が与えられました。ここで大切なことはテレビを見せるとか見せないとか、ゲームをやらせるとかやらせないとかいうようなことではないのです。私たちはもう、そういうものを排除できない時代に生きているのですから。問題になるのは、大人が自分の自由や時間を得るために、子どもをテレビやゲームといった簡単で便利な機械に預けっぱなしにしてしまうことなんです。家事や様々な仕事は便利な機械を使うことで効率的に出来ますが、子育てだけは、お母さんやお父さんが、直接子どもと関わらないことには出来ないのです。子どもの成長には便利な機械ではなく、仲間や大人や自然との関わり合いが必要なんです。子どもの「人間としての成長に必要なこと」は、現代でも、千年前でも、二千年前でも同じなんです。社会は変化しても、人間の頭と、心と、からだの基本構造は変化していないからです。子どもも本能的にそのことを知っています。だから幼いうちはお母さんとの関わり合いを求めます。3才頃からお父さんとの関わり合いも求めます。4,5才ぐらいになったら仲間との関わり合いも求めます。でも、そういうものが与えられない時、子どもはその寂しさを紛らわすために、テレビやゲームに依存するようになります。また、そういうものの楽しさを知る前にテレビやゲーム機を与えると、子どもは人との関わり合いを求めなくなります。簡単に「楽しい」を手に入れる手段を得てしまうからです。それでもまだその依存が浅いうちなら、お母さんが一緒に遊ぶ、お父さんが一緒に遊ぶ、仲間と遊ぶ場を与えてあげるだけで、子どもは自然とテレビやゲームから距離を置くことが出来るようになります。でも、お母さんやお父さんが便利な機械にどっぷり依存してしまっていると、それが出来ないのです。子育てをしている時には、便利な機械に依存せず、子どもと一緒にお料理を作ったり、お掃除をしたりして遊んでみませんか。大人にはやりたくない仕事でも、お母さんと一緒に出来るのなら子どもにとっては楽しい遊びになるのです。その楽しさを知っているなら、大人が強く規制しなくても子どもは自然とテレビやゲームに依存しなくなるのです。また、わざわざ家事の他に「子どもと遊ぶ時間」を作り出す必要もなくなります。子どもと遊んであげることが出来ない後ろめたさも解放されます。

2022.04.22

コメント(0)

-

「自分を取り戻す」(色々な視点で見ることを忘れないようにする)

現代人は情報に振り回されたり、束縛されてしまっています。その結果、自分の感覚や思考を大切にしなくなってしまっています。「自分がどう感じたか」とか「自分がどう考えたか」よりも、「ネットやテレビではどう言っているのか」「周囲の人はどう感じて、どう考えているのか」ということを基準にして感じたり、考えたり、行動する癖が付いてしまっているのです。でも、ネットやテレビの情報の是非を判断する基準は存在していません。「陰謀論だ」と言っている方が陰謀で、「陰謀論だ」と言われていることの方が真実のことだってあり得るのです。何を基準にするかで、「真実」は簡単にひっくり返ってしまうからです。戦争中、国やマスコミが言っていた大本営発表は、戦争が終わってみたら真実ではなかったことが分かりましたよね。同じようなことはしょっちゅうあります。実際、政権が変わる度に真実も変わります。「国が言っているから、マスコミが言っているから、ネットに書いてあるから」ということは必ずしもそれが真実であるかどうかを保障しないのです。また、自分が基準としている「周囲の人」もまた「周囲の人」を基準にしているのですから、そういう人ばかりが集まった集団は非常に危険です。だからといって様々な情報や周囲の人の意見を無視していたらただの「独りよがり」になってしまいます。「じゃあ、どうしたらいいのか」ということですが、このような時には「色々な視点」を持つことが大切なんです。「色々な視点」を持つことで、情報や人の目や意見に振り回されにくくなるからです。コロナ以前に私たちが普通に持っていた感覚で、どんな時でもみんながマスクして、「遊び」や「親の死に立ち会うこと」まで規制されている今の私たちの生活を見てみたらどう見えるのか。子どもの目には大人がやっていることがどう見えるのか。10年前、100年前、1000年前の人には、今私たちがやっていることはどう見えるのか。人間だけでなく、他の生き物や草や木の視点で「人間がやっていること」を見てみることも必要です。その視点が欠けていたから、地球がこんな状態になってしまったのですから。もちろん、実際に、子どもたちや、草や、木や、100年前の人がどう思うかどうかは不明ですが、でも、そのようなイメージワークをすることで、自分の感覚や考えが固定化されてしまうことを避けることが出来るのです。「だってしょうがないじゃない」で、自分の感覚や思考を停止させてしまうことは、そのまま「自分」を捨てることになってしまうのです。色々な視点から考えてみることで、感覚や思考の自由を取り戻すことが出来るのです。その「自由」の中にこそ「自分」が存在しているのです。戦争のことを考える時には味方の兵隊さんの視点だけでなく、敵の兵隊さんの視点に立って見ることも必要です。敵の兵隊さんにも親や、家族がいるのです。ちょっと前までは平和な生活をしていたのです。殺し合いがしたくて戦場に来たのではないのです。そのことを忘れてしまったら戦場から命が消えて、ゲームと同じ「殺した数を競い合うだけの殺し合い」になってしまいます。ちなみに、太平洋戦争中、私のような考え方をした人はみんな特高(特別高等警察)に捕まりました。自分の息子が出征する時、「死なないで帰ってきてね」と言うことすら非難された時代があったのです。またそういう悲しい時代が来ないためにも、ちゃんと自分の感覚で感じ、自分の頭で考えることを大切にして下さい。子どもが手をつないで遊んでいるだけで非難されてしまうような社会は、コロナ以前の感覚で見たら全く異常なんです。でもみんな、昔の感覚を忘れてしまっています。それどころか、こぞって異常な状態に適応しようとしています。今のあなたの状態を5年前のあなた、子どもの時のあなたが見たらどう思うでしょうね。

2022.04.21

コメント(0)

-

「幸せな社会を作るために必要なこと」(自分の考えを持とう、自分を表現しよう)

(昨日は出だししか書けなかったので、最初からまた書き直します。)「自己肯定感が低い」と自称している人を見ていると、自分を大切にしていない人が多いような気がします。自分の感覚や考えを大切にしないで、他の人の感覚や考えを基準にして判断し、行動しようとしているのです。ですからそのような人は自分を表現しません。というか自分を表現することから逃げようとします。「自分」から逃げているので「自分を表現すること」からも逃げるのです。自分に自信がないから他の人の感覚や考えに依存しようとするのでしょうが、でも、自分が依存しようとしている「他の人」もまた、同じ状態の場合は困ったことになります。お互いに自分がやっていることの意味も、やっていることの方向性も分かっていないのに、勝手な思い込みがお互いに共鳴し合い、巨大な集団心理が生まれ、気付いたら誰も望んでもいない方向に動き出してしまっていることもあるのです。(ここまでが昨日書いた文章です。)このような、「みんながみんな、他の人を見ながら行動しているだけの集団」を「烏合の衆」と呼びます。ただ、「烏合の衆」の怖いところは、普段はまとまりがないのに、ちょっとしたきっかけでまとまりが生まれてしまった時です。お互いに周囲を見ながら同じことをしようとするので、そこにシンクロが生まれると共鳴現象によって行動がドンドン過激になってしまうのです。その結果、最初は誰も望んでもいなかったはずの結果になってしまうこともあります。大部分の人が「これはまずいぞ」と感じているのに、お互いに監視し合っているため、その流れを止めることが出来なくなってしまうのです。第二次世界大戦の時の日本もそのような状態でした。だから、アメリカに負けてホッとした人も多くいたのです。まただから、戦争が終わった途端にみんながそれまでとは反対のことを言いはじめ、学校でも平和教育を行うことも出来たのです。「最初は軽い気持ちで始めたイジメが、気付いたら最悪の結果になってしまっていた」という事もあります。誰もそんな結果望んでいなかったのに、気付いたらそういう結果になってしまったのです。そんな時、誰かが「もう止めようよ」と言い出せば最悪の結果になる前に止めることが出来たかも知れないのです。最初は周囲から叩かれるかも知れませんが、一部の「声が大きい人」を除いて、内心ではみんな止めたがっている可能性が高いからです。みんな、誰かが言ってくれることを待っているかも知れないのです。自分が望まない生き方、自分が望まない未来、自分が望まない世界を変えたいのなら、ちゃんと自分の頭で考えて、自分の言葉と行為で「自分」を表現する必要があるのです。そうでないと、後で後悔しますよ。子どもたちに幸せな未来を語ることが出来なくなりますよ。(五番目の孫です)

2022.04.20

コメント(0)

-

「自分を表現することは自分を大切にすることです」(自分の感覚を大切に)

「自己肯定感が低い」と自称している人を見ていると、自分を大切にしていない人が多いような気がします。自分の感覚や考えを大切にしないで、他の人の感覚や考えを基準にして判断し、行動しようとしているのです。ですからそのような人は自分を表現しません。というか自分を表現することから逃げようとします。「自分」から逃げているので「自分を表現すること」からも逃げるのです。自分に自信がないから他の人の感覚や考えに依存しようとするのでしょうが、でも、自分が依存しようとしている「他の人」もまた、同じ状態の場合は困ったことになります。お互いに自分がやっていることの意味も、やっていることの方向性も分かっていないのに、勝手な思い込みがお互いに共鳴し合い、巨大な集団心理が生まれ、気付いたら誰も望んでもいない方向に動き出してしまっていることもあるのです。すみません。今日は「ネネムの森と仲間達展」の搬入があって、忙しかったので、ここまでしか書けませんでした。明日続きます。以下は私の作品です。インディアンフルートです。全部キーが違います。「森の卵」です。中か見るとこんな感じです。

2022.04.19

コメント(0)

-

「外に出よう、からだを動かそう、人と会おう、マスクを外そう」

昨日、柔道整体の治療院を長いことやっている従兄弟と会いました。その時、コロナ関連の話しの流れで「これから認知症の人がものすごく増えて来ると思うよ」と言ったら、「もうすでにすごく増えて来ている」と言っていました。外に出ないし運動しないから筋力が低下しています。筋力が低下すれば転びやすくなります。筋肉がある時なら筋肉がクッションになってくれるのですが、そのクッションがありません。さらにからだを動かさないため骨が脆くなってしまっています。で、簡単に骨が折れて寝たきりになります。それでも人と会えません。話も出来ません。ズーッと一人っきりです。当然、脳の機能も衰えます。そしてそのまま痴呆が進行していきます。それは当然の流れです。家に帰ってからその話しを総合病院で理学療法士をしている息子に話したら、息子も「もう、そういう人がいっぱいいる」と言っていました。自由に面会も出来ない状況で久しぶりに会いに来た(窓越し)息子さんが、「父さん、会いに来たよ。オレだよ。」といくら言ってもボーッとしたまま反応しない父親の姿に愕然としている現場を見た、とも言っていました。外に出ない、人と会わない、話しもしない、運動もしない、一日中ボーッとした生活をし続けることで生命力が萎えてしまうのです。筋力も、体力も、思考力も、認知力も萎えてしまいます。マスクによってお互いの顔が見えなくなるため分離感、疎外感も感じます。会話も億劫になります。マスクによる酸素不足もあります。筋力が低下すれば呼吸が浅くなります。すると、マスク内だけで空気が循環するような呼吸しか出来なくなります。その結果、脳に十分な酸素が供給されなくなってしまうのです。「三密を防ごう」という政府や医者のスローガンを忠実に守っている人ほど、このような状態になりやすいです。これは、まだ筋肉が弱い幼い子どもでも同じです。政府やマスコミは「新しい生活様式」などとかっこいいスローガンを作りましたが、でも、人の命の働きや、頭や心やからだやの働きを阻害するような生活様式を「これが新しい生活様式なんだ」などと無邪気に取り入れてはいけないのです。確かにコロナにかかってすごく苦しむ人もいます。時には死ぬ人もいます。でも、全員がそういう状態になるわけではありません。車に乗って事故を起こしケガをする人もいます。時には死ぬ人もいます。山や海に行ってケガをしたり、死ぬ人もいます。「生きる」ということと「リスク」は切り離せないのです。でも、外に出ない、人と会わない、話しもしない、運動もしない、一日中ボーッとしている生活をしていたら、その指示に従順に従った全員に悪い影響が出ます。特に老人や幼児といった生命力が未熟な人達に強く悪い影響が出ます。「顔が見えない、外に出ない、人と会わない、話しもしない、運動もしない、一日中ボーッとしている生活」は、老人だけでなく幼い子どもの成長にも取り返しが付かないような深刻な影響を与えてしまっている可能性が高いのです。痴呆症にはならなくてもこんな生活を続けていたら認知能力の育ちが遅れてしまう可能性は高いのです。まあ、そういうリスクを知った上で新しい生活様式を取り入れているのなら、それもその人の生き方ですから、何も言いませんけど。

2022.04.18

コメント(0)

-

「変化する世界と変化しない世界」(大人が生きている世界と子どもが生きている世界)

私たちは「相対的な世界」と「絶対的な世界(普遍的な世界)」の二つの世界を生きています。「相対的な世界」は人間の意識が創り出した世界です。それは、「自分中心」の価値観、考え方で出来ています。ですから、人それぞれです。人の意識が創り出した世界には、客観的な基準が存在していないからです。そのため、自分の都合に合わせて同じものが「善」になったり「悪」になったりします。考え方も、価値観も、善悪も、美醜の基準も全て自分の都合に合わせて常に変化します。「同じ行為」でも、ある人にとっては「善」で、別の人にとっては「悪」であるということもあります。集団意識が変化することで、時代によって、国によって、文化によって簡単に判断の基準が変化してしまうのです。今はみんな一方的な言いがかりをつけてウクライナに侵攻を始めたロシアを非難して「戦争反対」を叫んでいますが、昔、日本でも「アジアを解放するために」とロシアと同じような主張を一方的に言い立ててアジアに進出していった過去があります。人間の頭の中では、侵略は「悪」でも、「解放」は善なのです。たとえ、同じことをしていてもです。命の大切さに違いがあるわけではないはずなのに、ロシアの兵隊に殺されるウクライナの人の命は大切で、ウクライナの人に殺されるロシアの人の命の大切さを言う人はいません。でも、こういうことを言うと政治的な別の論理を持ち出してきて非難されます。人は自分の都合に合わせて、平気で異なった基準を使い分けるのです。子どもたちに命の大切さを教えながら、牛やブタやニワトリは平気で殺して食べています。この場合も異なった基準を都合良く使い分けています。生き物を大切にしよう、殺さないようにしようといいながら、「外来生物だから駆除しなければ」と平気で人間の都合で連れてこられた生き物たちを殺しています。どうしてそういう事が出来るのかというと、大人達は自分の都合、社会の都合に合わせて判断の基準を使い分けることが出来るからです。それが「脳が創り出した世界」の特徴でもあるのです。でも、思春期前の子どもたちには、大人の都合、社会の都合は理解出来ません。また、一つの基準しか理解出来ません。そして、大人の言うことを素直に信じようとします。大人の言うことを信じることが出来なくなってしまったら大人から学ぼうとする意思自体が萎えてしまいます。そしてそれは、子どもの成長を阻害します。思春期前の子どもたちに必要なのは「変化しない世界の体験」なんです。それが子どもの心とからだの安定と安心を育ててくれるのです。ですから、子どもと接する大人達は、大人の都合に合わせて「子どもとの関わり方」や「子どもに言うこと」を変えてはいけないのです。コロナ以前に「仲良く遊びなさい」と指導していたのなら、コロナになってもそれを変えてはいけないのです。触れ合うあそびの楽しさを伝えていたのなら、コロナになっても触れ合うあそびの楽しさを伝え続ける必要があるのです。「相手の顔を見て大きな声で話しなさい」と指導していたのなら、マスクを外させる必要があるのです。大人は「今はこういう状況だからしょうがない」と自分を納得させることが出来ますが、子どもにはそんな器用なことは出来ないのです。今ここで、大人達が「それまで言ってきたこと」、「やって来たこと」を平気で否定するようなことを言ったりやったりしてしまったら、子どもたちは大人を信用しなくなってしまいます。そして、しっかりとした自分自身の価値観を持つことが出来なくなります。そしてその影響は、コロナ騒動が去った後でも消えません。一生消えません。今の日本は、子どもの頃に簡単に大人達が言っていること、やっていること、善悪の価値観がひっくり返ってしまった時代に育った子どもたちによって作られてきました。

2022.04.17

コメント(2)

-

「春の自然遊び」(さあ、外に出よう)

(今日は2019年の春に描いたものをそのまま再掲載させて頂きます。写真の孫が今年小学校に入学しました。セリ摘みは今年も同じ場所でやりました。)4月から茅ヶ崎でやっている新しい気質講座が始まります。月一の、土曜か日曜です。「からだの会」というのも毎月月曜日にやっています。ご興味のある方はお問い合わせ下さい。********************暖かくなってきたこの時期楽しいのが「お散歩遊び」です。家の中にあるものは全て人工的なものばかりです。そこには不思議も驚きもありません。当然、家の中で遊んでも、遊びが閉鎖的になり、同じ遊びの繰り返しばかりになります。でも、一歩外に出るだけで、そこには不思議と驚きの世界が広がっています。ただ問題は、外に出ても、自分の周囲にある「不思議」と「驚き」に全く気付かない人が多いと言うことです。そのような人は知識で世界を見ている人です。名前を知っている花は見えても、名前を知らない花は見えないのです。そして、普通のお母さんが知っているこの時期の花はタンポポやサクラなどのわずかな花だけです。ちょっと道ばたを見るといっぱい色々な花が咲いているのに、名前を知らない花は風景の中に隠れてしまって、見えないのです。大勢の親子と外を歩くことが多いのですが、そんな時、道ばたに生えている葛の葉を手に乗せて「ポンッ」て鳴らして遊んでみせることがあります。すると、子どももお母さんも興味を持って寄ってくるのですが、みんな「それ何の葉ですか」「どこに生えているのですか」と聞いてきます。すぐ側にいっぱい生えているのに見えないのです。またこの時期、毎年、野草を摘んで食べる会をやるのですが、その時も同じような会話が繰り返されます。道ばたに雑草のように生えている草なんですが、なぜか知らないのです。見えているはずなのに見ていないのです。うちは子どもが小さい頃から、春になるといつも野草を摘んでて食べていたので、子どもたちもそれなりに野草には詳しくなりました。以前、野原にツクシを摘み来ていた人に、「この草は・・」と言って驚かれたこともあります。四番目の子は、ノビルをほじくることにはまっていた時期があって、食べきれないほどノビルを掘って「これどうしよう」ということもよくありました。 食べなくても、野に咲く草花で遊ぶ方法はいっぱいあります。タンポポの茎やカラスノエンドウの種を笛にして遊ぶことも出来ます。いわゆる「草笛」です。上手にならすためには練習が必要ですが、その練習も楽しいです。草笛の本も出ています。お花などをビニール袋に入れてお水をちょっと入れて、モミモミして色水遊びも出来ます。また、水を入れたビンやビニール袋の中に、色々なお花や葉っぱを入れて、今流行の「ハーバリウム」を作ることも出来ます。採ってきた草花を、電子レンジを使って簡単にドライフラワーにすることも出来ます。草花を使った工作も出来ます。「匂い」で遊ぶことも出来ます。また、プリンのカップなどを使って、ミニ植木鉢や盆栽を作って遊ぶことも出来ます。泥ダンゴで写真のようなものを作って遊んだこともあります。また秋には色々な種を集めて造形に使ったり、色々なところやミニ植木鉢に植えて、成長を楽しむこともできます。さらに、家から外に出れば、草花遊びだけでなく、探検遊びや、旅行遊びや、影踏みや、木登りや、お店遊びや、草の物語、木の物語、水の物語を話して遊ぶことも出来ます。あまりに多いのでここには書けませんが、家から外に出るだけでいっぱい遊びが転がっているのです。でも、公園に行ってしまったら、そういう遊びの全てが消えてしまいます。こんな遊びもしたことがあります。これらを作った子どもたちです。先日、うちの孫を連れて、市内の谷戸に、セリとノカンゾウとヨモギを取りに行きました。この後、向こうから竹を伐採したおじさんが竹を抱え急に現れ、それをみた孫が驚き、道を外れて沼の中に逃げ込み、泥だらけになりました。**************************草あそび花あそび(春夏編) いっしょにあそぼ [ 佐藤邦昭 ]価格:1944円(税込、送料無料) (2019/3/18時点)楽天で購入作ろう草玩具 身近な草や木の葉でできる [ 佐藤邦昭 ]価格:1296円(税込、送料無料) (2019/3/18時点)楽天で購入

2022.04.16

コメント(0)

-

「もっと自分を表現しよう」(本音で生きてみませんか)

多くの日本人が、周囲の人の価値観や考え方に合わせて「本音」と「建前」を使い分けて生きています。でも子どもは本音しか言いません。おかしな服装をした女性がいれば「あのおばちゃん変だ」と平気で言って、お母さんを慌てさせます。幼稚園に行きたくないときは「行きたくない」と平気でいいます。笑いたいときには笑い、泣きたいときには泣きます。でも、大人達は「そんなことを言ってはいけません」とか「そんなことをやってはいけません」などと、本音を言った子や、やりたいことをやった子を諫めます。泣いている子に対して、「泣くんじゃない」と叱って、余計に泣かしているお母さんがいっぱいいます。子どもが「学校に行きたくない」と言えば、「学校に行かないと・・・」と延々とお説教を始めます。学校の感想文でも「本当に自分が感じたこと」を書いたり、お絵描きですら、本当に自分が感じたように描くと、書(描)き直すように指導されますそして、常に他人の目や評価を意識しながら生きるように指導されます。そして、自分の本音に素直だった子どもたちも次第に本音を隠して生きるようになります。「本音を隠さないと生きづらい」ということに気付き始めるからです。でも、本音を隠して生きる術を学び本音を隠して生きるようになってくると、次第に、自分でもその「自分が隠した本音」のことを忘れてしまいます。忘れないと苦しくなってしまうからです。そして、「本当の自分の気持ち」から目を背けて生きるようになります。でも、「本当の自分の気持ち」を大切にしていない人は、「生きている」という実感を感じることが出来ません。「満たされる」という感覚も、幸せも感じることも出来ません。自分を大切にしていないのですから、他の人のことも大切に出来ません。皆さんが望む人生とはそのような人生なのですか。ただ、老いて死ぬのを待つだけの人生でいいのですか。皆さんの心の奥深くに眠っている「本当の自分の心」に気付き、その声に耳を澄ましてみませんか。そしてそれを自分の言葉や行動で表現してみませんか。最初のうちは周囲が驚き、反発するでしょう。友達も離れていくかも知れません。でも、離れていくのは「自分の本音を大切に生きていない人」だけです。逆に、本音を大切に生きている人は寄ってくるので、一人ぼっちにはなりません。人は自分と同じ価値観で生きている人の近くにいると安心するのです。

2022.04.15

コメント(2)

-

「考えるより感じよう」(生命のつながりへの気付き)

現代人は、現実の世界とつながっている感覚やからだを使わずに、現実の世界から切り離された頭の中の知識や論理だけで物事を判断し、行動しています。そのため、頭でっかちになってしまい「観念の世界」と「現実」の区別が付かなくなってしまっています。例えば、「賞味期限」などというものは観念の産物です。それは「国境」と同じで、現実の世界にはそんなもの存在していません。「領土問題」も、「お金」も全て人間の観念の産物です。でも現代人は、「現実」に対応するのではなく、その「観念の世界の判断」に従って生活しています。そしてそれが「近代化された社会の形」でもあります。西部開拓の時代、ネイティブアメリカンの人たちは、「この土地を売ってくれ」と白人がやって来た時にその意味が分からなかったそうです。人間以前から存在していて、自分たちの生命を支えてくれるものを売り買い出来るなどということは思いもよらないことだったからです。その「観念の世界」では、人間は一人一人切り離された存在です。それを「個人」と呼びます。また、自然とも切り離されています。そのため、人間にとって「自然」は他者になり、人間の都合に応じて管理する対象になっています。でも、人間は常に他者や環境の影響を受けています。大好きな人が側に来れば心拍数は上がり、呼吸も速くなります。嫌いな人が側に来れば心もからだも固くなります。天気が良ければからだが軽くなり、雨のような鬱々とした天気の時にはからだは重くなります。日の光の量も、朝昼晩の変化も、季節の変化も人間の心とからだに直接的な影響を与えています。狭いところにいる場合と、広いところにいる場合とでも、心とからだの状態は異なります。女性には生理というものがありますが、その生理はお空に浮かんでいる「月」の影響によるものです。月の満ち欠けや太陽の黒点の数が人間の心やからだの状態に影響を与えているという研究もあります。また、人間は一人では生きて行くことが出来ません。人間はアリと同じように、集団で生きている生き物であり、集団でないと生きて行くことが出来ない生き物なのです。実は、「他者や環境から切り離された私」や「個人」という観念は、「意識の働き」が創りだした「妄想」に過ぎないのです。「私は一人だ」「私は孤独だ」と思っている人でも、実際には「心」も「からだ」も常に他者や環境とダイレクトにつながったままなのです。そしてそれが「生きている」ということでもあるのです。それなのに人間は「私は他の人とは違う」と思い込み、「私は私」ということを主張し合い、本来は「支え合うべき関係」にある仲間達なのに競争や戦いばかりしています。また、自分と他人とを比べて優越感に浸ったり、卑下したりしています。現代社会には自己肯定感が低い人がいっぱいいますが、「自己肯定感」などというものも単なる思い込みに過ぎません。そのような人は自分の事ばかり考えているから身動きが取れなくなってしまっているだけなのです。そして、「こんな自分は嫌だ」と自己肯定感の低い自分を否定して、さらに自己肯定感を低くしています。時々、「こんな自己肯定感が低い私に似て欲しくないから、私はあまり子どもと関わらないようにしている」などと言う人がいますが、それは一見子どものためを思っての言葉のように聞こえますが、客観的に見たらそれは「自分のことだけを考えた子育て放棄」に過ぎません。もし本当に自己肯定感が低い子に育って欲しくないのなら、積極的に子どもと関わるべきなのです。そのことで子どもはお母さんから「積極性」を学ぶのですから。そして実は、「感覚の働きに意識を向ける」ということは、最初に書いたような「つながりの世界に気付く」ということでもあるのです。「感覚」とは「つながりを支えるための働き」だからです。そしてそのことで人は「自分への囚われ」から自由になるのです。でも、自己肯定感の低い人に限って「すでに起きてしまったこと」ばかり考え、今目の前で起きていることを感じようとはしていません。そのため、子育てでも日常生活でもその時その時の状況に柔軟に対応出来ず、いつも後手後手に回り、子どもや様々な出来事に振り回されることになり心が混乱しています。そしてまた自己肯定感が下がります。また、そのような人は「ああしなければ良かった」という後悔ばかりしています。また「次はやらないようにしよう」とは考えますが、「次はこうしよう」とは考えません。でも、「次はやらないようにしよう」と考えても、「じゃあどうしたいのか」がないので、結局また同じことを繰り返すことになります。そんな時は、「次はやらないようにしよう」ではなく、「次はこうしよう」と考えた方がいいです。子育てでも「ダメ」という言葉は通じません。「ダメ」という禁止ではなく、「こうしようね」と具体的な行動の仕方を伝えることで子どもは次第に同じことを繰り返さなくなるのです。それと同じことを自分にもやってみるのです。そしてそれが「未来」を変える力になります。そして、頭で考えるばかりでなく、感じるようにしてみて下さい。風の音に耳を澄まし、木漏れ日の美しさに心を奪われている時、「自己肯定感」などいうものは存在しません。「自己肯定感」などというものは「自分と他人を比べる世界」の中だけにしか存在出来ないからです。「感じる」という世界には、「今」という時間と、「ここ」という空間しかないため、「比べる」ということ自体ができないのです。そこにあるのはただ「生命の働き」だけです。「感じる」ということは「自分の生命の働きに気付く」ということでもあるのです。人は「感じる」という働きを通して「つながり」を取り戻すことが出来るのです。そして、そこにこそ「生命の現実」があるのです。

2022.04.14

コメント(0)

-

「マスクと戦争」(当たり前を疑う)

最初に告知をさせて頂きます。月一回のペースで、「Zoomで井戸端」という集まりをやっています。こんなご時世だからこそ、ネット経由ででも、みんなでわいわいと話し合える場を作ろう」ということで始めました。テーマは参加者の意見を聞いて決めています。次回は4月20日(水)10:30~12:00です。テーマは「遊び」になります。参加費は1500円/回です。原則として、毎月第三水曜日の10:30からやっています。ご興味のある方は「こちら」まで「Zoomで井戸端」というタイトルでメールを送って下さい。******************ロシア軍の残虐さ、非道さを非難する声は大きいですが、現地で戦っている彼らは、ただ言われたことを信じて、言われた通りに行動しているだけです。それはどんな時でもマスクを外そうとしない人と同じ状態です。「あんなひどいことを・・・」と感じるのは、ロシアの兵隊さんが感じている現実や、生きている状況を理解出来ないからに過ぎません。マスクだって「あんなひどいことを」と感じている人だって多いのです。特に、幼い子にまでマスクをさせているのを見ると悲しい気持ちになります。子どもが生まれる時も、親が病気で苦しんでいたり死ぬ時にすら側にいてあげられないのが当たり前の感覚は相当異常なんですが、今の日本ではそれが当たり前になってしまっていますよね。平和なときには「ひどいこと」として感じていたようなことでも、「ひどいこと」として感じなくしてしまうのが「戦争の魔法」なんです。「戦争」という場では、人を殺すのが当たり前になってしまうのです。というか、自分がやっていることを「当たり前のことなんだ」と納得させることが出来なければ、人は気が狂ってしまうのです。だから、戦争中に起きた残虐なことを、平和な時代に生まれ、生きてきた感覚を基準にして理解しようとしても出来ないのです。アウシュビッツの収容所におけるドイツの兵隊さんで、「家では優しいお父さん」、収容所では「平気でユダヤ人を殺す鬼」という日常を送っていた人の話しを聞いたことがありますが、「人を殺すこと」を「お仕事」として割り切ってしまえば、人は「優しいお父さん」のままで平気で人を殺せるようになるのです。またそのように割り切らないと「優しいお父さん」で居続けることが出来ないのです。でも、そういう状況の中でも「これは変だ」「自分たちがやっていることは間違っている」と感じ、抵抗した人達もいました。1958年に公開された「私は貝になりたい」という映画も、「こんなことやるのは変だ」と感じ、命令に従えなかった兵隊さんが主人公でした。(それでも暴力を振るわれ、結局命令に従い、戦後「戦争犯罪人」として処刑されました。でも、彼に命令した人、暴力を振るった人は無罪でした。)私は1951年生まれです。人々の記憶の中にまだ戦争の記憶が強く残っている時代に生まれ育ちました。子どもの頃から色々な話を聞いて育ちました。日清戦争に行った祖父が、「戦場に転がっている中国人の死体を蹴飛ばしたら頭がコロコロ転がっていった」と、面白そうに話していました。平和な時代には「異常なこと」として感じていたようなことでも、戦場ではそれが「普通」になってしまうのです。「普通」だから大丈夫なのではなく、本来「異常なこと」なのに、普通の事のように感じるようになってしまうことが恐ろしいのです。コロナ下で「新しい生活様式」と言われているようなことだって、それをコロナ以前にやっていたら異常な生活だったはずです。3年以上前に、いつもマスクをしていて、他の人には2m以上近づかす、子どもでも「群れて遊んではいけない、おしゃべりをしてはいけない」などと指導するような人がいたとしたら「危ない人」として扱われたでしょう。でも、今ではそれが「普通の人」になってしまっています。うちの教室の子が通っている幼稚園に保健所の検査が入り、「食事の時には全員に壁に向かわせて食べさせて下さい」と言われたそうです。その園はシュタイナー教育的な感覚を大切にしている幼稚園です。保健所の人のそのような指導に、園長先生は「そんなこと出来ません」と答えたそうです。それは「教育者として出来ない」という事だったのでしょう。そんな園長先生の言葉に保健所の人は、「他の幼稚園だってみんなやっているんだから出来ないわけがない」と言ったそうです。保健所の人の頭の中には「幼稚園は子どもを育てる場なんだ」という視点が完全に欠如してしまっているのです。それは、八百屋にやって来て、「なんで魚を置いていないんだ」と文句を言うのと同じくらいおかしな事なんですが、今ではそれが当たり前の感覚になってしまっているのです。私は、「身近な当たり前」を疑うところからしか「平和」は始まらないのではないかと思っています。その時、子どもの素直な心や、つながりの中で生き生きとしてくる命の働きを基準にすると、頭の暴走を抑制することが出来ます。

2022.04.13

コメント(0)

-

「季節を感じる」(マスクを外して顔全体で春の光を感じよう)

私は、反マスク派でも陰謀論者でもないので、必要な時、必要な場所ではエチケットとしてマスクをします。でも、必要がなくなればすぐ外します。お店を出たらすぐに外します。人が多い所なら状況次第ですが、普通の道を歩いている時は外します。自転車に乗っている時や車に乗っている時にもマスクをしている人がいますが、どうしてマスクをしているのか聞いてみたいです。(聞いたことはありませんけど・・・)風に乗って多少はウィルスが飛んでいるかも知れませんが、人間には免疫力があるので微量ならば自分のからだが処理してくれます。それでも感染する可能性はゼロではありませんが、マスクをし続けるメリットとデメリットを比べたらデメリットの方が遙かに大きいので私はマスクを外します。マスクと心中する気は毛頭ありませんから。でも、町を歩いている人の99%はマスクをしています。茅ヶ崎で99%ぐらいですから東京では100%でしょう。ですから、他の人の目にはかなり目立つ存在になってしまっているかも知れません。それで、小心者の私はマスク派の人に「なんでマスクをしないんだ!」と言われたら、どう答えようかといつも考えています。実際、そう言われた人もいるので。で、最近思いついたのが「春を感じるためにマスクを外しているんです」という答えです。これはかなり気に入っています。実際、マスクをしていたら春を感じることが困難になってしまうのです。それはマスクを外して、マスクをしているときの感覚と比べてみればすぐ分かることです。この答えなら、夏になったら「夏を感じるため」、秋になったら「秋を感じるため」、冬になったら「冬を感じるため」と一年中使えます。人間の生命維持システムにはリズムがあります。これは人間以外の生き物でも同じです。そのリズムに従って生命維持システムが働いています。朝・昼・晩というリズムで心やからだの状態が変化し、循環し、その正常性が維持されています。このリズムが狂うと心とからだの状態も狂い始めます。でも、その生命リズムは人間が作った時計の時間に合わせて刻まれているわけではありません。朝には朝の光を浴び、昼には昼の光を浴び、そして日が暮れてからは光が消えるという自然の働きとつながった身体感覚を通して、調整されているのです。生命を維持しているリズムは、朝昼晩というリズムだけではありません。春夏秋冬というリズムも生命維持のリズムの大きく影響を与えているのです。だから春には春とれるものが食べたくなり、夏には夏とれるものが食べたくなるのです。そのリズムも、カレンダーを見て整うわけではありません。春には春の光を浴び、夏には夏の光を浴びることで生命維持リズムが整うのです。でも、マスクをして、時には帽子やサングラスまでしていたら、その「季節のリズム」と自分の「生命維持リズム」を合わせることが出来なくなってしまうのです。それは心とからだの不安定をもたらすでしょう。その不安定は不安を生み出すでしょう。

2022.04.12

コメント(4)

-

「人間らしさとは何か」(美を感じる力)

人間と他の生き物の違いは色々とありますが、そのほとんどは「量」や「質」の違いでしかありません。「頭がいい」ことを人間の特徴として上げる人もいますが、人間以外の生き物だってみんな考える能力は持っています。じゃないと生きられないからです。カラスは小学校低学年程度の知能を持つといわれています。知能の形にも色々とありますから単純な比較は出来ませんが、論理的に考える能力においてはそのくらいの能力を持っているようです。「自分という意識」を持っているかどうかを「人間」と「他の生き物」を分ける基準として考える人もいますが、イヌや象やイルカなどは「自分という意識」を持っている可能性が高いと言われています。「言葉」は人間以外の生き物でも持っています。植物でさえ独自の「言葉」でコミュニケーションを取っているという説もあります。二足歩行することが出来る生き物はいっぱいいます。道具を使う生き物だっていっぱいいます。ですから、これらのいずれの能力も、「人間」と「人間以外の生き物」を分ける決定的な違いにはならないのです。でも私は、「美を感じ、美を求める感性」だけは人間固有のものなのではないかと思っています。「〝美〟を感じ、それを求めようとする欲求」こそが、人間を人間たらしめているのではないかということです。クモは美しい蜘蛛の巣を作りますが、クモ自身は美を求めてあのような巣を作っているわけではありません。効率よく餌をつかまえるためにあのようなデザインになってしまっているだけです。自然は美しいですが、意図的に美しくなるように作られているわけではありません。自然は「あるがまま」にあるだけです。「あるがまま」という自然原理が全ての存在をつなげ、調和させ、結果として一番無駄のない形を創り出しているのです。自然の美しさは、一種の機能美なんです。そして、人間はそこに「美」を感じるのです。蜘蛛の巣の美しいのも、イルカの流線型が美しいのも、蝶の羽が美しいのも機能美です。でも、そんな「自然」を美しいと感じるのは人間だけです。人間の中の「何か」が〝美〟と共鳴するのです。人間は更に「機能から切り離された美」すら求めるようになり、それが「芸術」と呼ばれる活動を生み出しました。確かに、芸術は社会的には「無駄な活動」ですが、人間が人間らしい精神と魂と感性を維持するためには絶対的に必要なものなんです。人が「心の自由」を得るためには芸術的な活動が必要なのです。無駄なものであるが故に心を自由にしてくれるのです。真・善・美という言葉がありますが、「真」や「善」を支えているのも、人間の「美的な感性」です。「人間らしさ」や「優しさ」に価値を与えているのも、その「美的な感性」です。またこの「美的な感性」は「不思議を感じる感性」ともつながっています。「美を感じる感性」と「不思議を感じる感性」は根っこが一緒だからです。だから、幼い子どもたちにはいっぱいいっぱい芸術的な体験を与えてあげて欲しいのです。だからといって、特別難しい事をする必要はありません。部屋の中に花を飾ることだって芸術的な活動です。子どもと一緒に歌ったり踊ったりすることだって芸術的な活動です。一緒にお料理を作ることだって芸術的な活動です。正解がない活動を楽しむ行為そのものが芸術的な体験になるのです。そして、思春期頃になり楽しいだけでは満足できなくなったとき〝美〟を求め始めるのです。でも、機能性や合理性にばかり価値を感じるようになってしまった現代人は、美を感じ、芸術と共鳴する感性を失いつつあります。

2022.04.11

コメント(0)

-

「子どもの能力と大人の能力」(万能能力と特殊化された能力)

一般的に、「子どもは無知で無力な存在だ」と思われています。だから、「大人が守り、しつけ、教育してあげなければちゃんと育たない」と思うのでしょう。確かに子どもの成長には大人の支えが必要です。時には「守ってもらうこと」も必要です。でも、だからといって「子どもの能力」が「大人の能力」よりも劣っていると言うことではないのです。確かに、幼い子どもはまだうまく言葉を話せません。知識もありません。でも、世界中のどんな言葉でもネイティブとして学び、話すことが出来るようになる能力を持っています。どんな難しい発音だって聞き分け、発音することが出来るようになる能力を持っています。でも、大人にはこの能力はありません。外国語として学ぶことは出来ても、ネイティブには及びません。自分が生まれた場所がどんな過酷な場所でも、成長の過程でからだをその場所に一番適した状態に整えることが出来ます。冬にマイナス何十度になるような所に生まれても、その場所に適応したからだを育てることが出来ます。逆に、極端に乾燥していたり、高温が続くような所に生まれても、その場所に適応したからだを育てることが出来ます。でも、大人になってからでは、自分が生まれ育った環境とあまりにも異なった環境で長期に暮らすのは困難です。汗腺の数は三歳頃までに決まると言われていますが、汗腺の数だけでなく、三歳頃までには自分が生まれた土地に適応するための基礎能力が整うのでしょう。ジャングルの中で育てば、ジャングルの中で生活する感覚が育ちます。ジャングルでの生活に合わせて、食べ物を得る能力や、危険を察知する能力が育ちます。でも、都会生まれ、都会育ちの子を、いきなりジャングルに連れてきて訓練させても、生まれた時からジャングルの中に居る子には敵わないでしょう。7才前の子どもは人類共通の世界に生きています。色々な能力が柔軟で、まだ、国や文化の違いによる影響を強く受けていないのです。その状態を例えて言えば、どんな組織にも成ることが出来る万能細胞と同じように、どんな能力でも身につけることが「万能能力」を持っているようなことです。大人は日々の生活の形に合わせた特殊化された能力を持っています。でも、幼い子どもはどんな生活にも合わせることが出来る万能能力を持っているのです。この能力は、生活の中での様々な体験を通して、必要な能力は成長し、必要がない能力は消えて行くという形で特殊化されていきます。そして特殊化された能力と引き替えに、万能能力は消えて行きます。だからこそ、子どもが幼いうちは「偏って特殊化された生活体験」ではなく、「多様性の多い生活体験」をさせてあげる必要があるのです。それは頭だけでなく、からだも、感覚も、心も統合して使うような活動です。そのような活動を通して、子どもは大きくなってからでも様々な能力を伸ばすことが出来る大きくて柔軟な基礎能力が育つのです。実際、どの分野でも一流と言われるような人は多様な引き出しを持っていますよね。多様なことに興味を持ち、多様なことを学ぶ能力を持っているから、それらの学びを統合して一流の仕事をすることが出来るのです。でも、大人の側に「子どもを守ろう」とか、「子どもを教育しよう」という意識が強すぎると、大人が考えた単調で退屈な世界に子どもを閉じ込めてしまいがちなんです。そのような状態の中で育っている子は、自由に遊びながら成長している子よりも早く、その万能能力を大人の期待に合わせて特殊化していきます。早く言葉を覚え、早く字を書くことを覚え、早く知識を覚えます。機械の操作の仕方もあっという間に覚えます。でもそれと引き替えに万能能力を失ってしまうのです。自然な状態で育っている子どもでも、その万能能力は3才、5才、7才、9才と成長するに従って消えて行くのですが、偏った生活環境の中で育っている子は、特殊化された能力と引き替えにそれよりも早く万能能力が消えて行ってしまうのです。その結果、その子が可能性として持っていたはずのキャパよりも、意識や、思考や、感受性や、興味の幅が狭い状態で固定されてしまいます。それは子どもの人生の可能性が狭くなると言うことでもあるのです。

2022.04.10

コメント(0)

-

「〝子どもを守る〟という考え方に対する違和感」

「子どもを守ろう」という考え方があります。でも本来、子どもは大人が守らなくても、大人と子どもがちゃんとした信頼関係でつながり、両者の間に良好な人間関係が築かれているのなら、子どもは大人が守らなくても自分の力でちゃんと育つのです。むしろ、「子どもを守ろう」と子どもを狭い世界に閉じ込めてしまうことで、子どもの成長が阻害されてしまうことの方が多いのです。「子どもを守る」という意識から、「家の外は車も走っているし、不審者も歩いているし、ウィルスも花粉も飛んでいるから家の中で遊びなさい」と子どもを家の中に閉じ込めてしまったら、子どもの心とからだの成長は阻害されてしまうのです。その結果、「守ってってもらわなければ何も出来ない子」「指示されなければ何も出来ない子」に育ってしまう可能性が高いです。このように考える人が本当に守りたいのは「子ども」ではありません。ただ自分自身の不安を消したいだけです。また、「自分は子どもを一生懸命に守っている」という自己暗示に酔っているのでしょう。そもそも「子どもを守る」という場合の「子ども」の意味が曖昧です。「子どもの肉体」なのか、「子どもの心」なのか、「子どもの感覚や感性」なのか、「子どもの生命力」なのか、「子どもの意思や成長力」なのか、「子どもの安全」なのか、他にも色々あるでしょうが、一般的に「子どもを守る」と言う場合この中の何を指しているのでしょうか。その辺を曖昧にしたまま「子どもを守ろう」と言ったり、活動しても、結局は子どものためにならないのです。なぜなら、それぞれの「守るべき内容」に応じて、必要なことが違うからです。ケガなどから子どもの肉体を守るだけなら、子どもを冒険や危険なことから遠ざけた方がいいです。ハサミやナイフも危険です。問題行動を起こす子と一緒に遊ばせるのも危険です。家の外で遊ぶのも危険です。家の中で一人でゲームで遊んでいるのが一番安全です。でも、このような子育てをしてしまうと、子どもの感覚や感性、意思や生命力、社会性、免疫力などの育ちは守れなくなります。つまり、「自分で自分を守る能力」が育たなくなってしまうのです。いくら一所懸命に子どもを守っていても、思春期頃から子どもは親から離れていきます。親が子どもを一生守り通すことは不可能です。だから、子ども自身が「自分で自分を守る能力」を育てないことには、子どもを守ることにはならないのです。でも今、お母さんに守ってもらったまま大きくなってしまった子がいっぱいいます。そのような子は大人になっても誰かに依存して生きようとします。依存する生き方しか知らないからです。そして大切にされないと拗ねたり僻んだりします。子どもの成長に必要なのは「大人に守ってもらうこと」ではなく「大人に寄り添ってもらうこと」なんです。子どもは大人が守らなくても、ただ寄り添ってあげていれば自分の力で育っていくのです。長期的には、それが「子どもを守る」ことにつながるのです。それは「自然を守る」という考え方でも同じです。「自然を守る」という考え方は、「人間」と「自然」を対立させて考える西洋的な発想です。でも、その「人間」と「自然」を対立させて考える考え方が自然を破壊してきたのです。その発想を維持したまま、自然が自分たちにとって不都合な状態になってしまったから「自然を守ろう」と色々な活動が生まれたのですが、人間と自然を対立的に考えている限り、いくら保護しても自然は再生しないのです。人間が環境を壊し、殺してきたから、野生の動物が少なくなってきたのに、「少なくなってきたから保護をして増やそう」「○○を守ろう」という活動をして、それがうまく行きすぎて増えすぎたら、今度は「増えすぎたから駆除しよう」などと言い出します。でも、このような「管理によって人間に都合がいい状態だけを維持しよう」という発想が自然を壊してきたのです。自然は人間を含む、人間よりも更に大きな世界であり、システムでもあります。人間は自然の一部分として生まれ、存在しているのです。これは誰にも否定できない事実です。その「部分」に過ぎない存在が、「全体」を守ろうとしても無理に決まっているのです。でも、人間が自然と共に生きることを大切にしていれば、自然は人間が守らなくても、自分で自分を守ることが出来るのです。これは子どもとの関係でも同じです。「守ってあげなければ」という尊大な意識が、相手の生命力を奪ってしまっているのです。子どもをもっと信用してあげて下さい。

2022.04.09

コメント(0)

-

「HSP(ハイ・センシティブ・パーソン)について

さとしさんから、以下のような質問を頂いたので、今日は「HSP」(ハイ・センシティブ・パーソン)について私なりの考えを書かせて頂きます。最近、HSP(ハイ・センシティブ・パーソン)や感覚過敏を特徴とする方などのお話を聞きますが、この方たちは今回篠さんが書かれたような「感覚を閉じてる」方とは逆の「感覚を開きすぎてる」という状態なのでしょうか?それとも途中に書かれている「自分だけの世界」を守っていて、自分の世界が乱れされてしまうことで不安を感じやすくなってるのでしょうか?私は、今話題になっているHSPの人達は「感覚が開きすぎている」のではなく、「感覚の整理と統合が出来ない」のではないかと考えています。私たちは日常的に色々なことを感じています。でも、その大部分は無意識的なものです。例えば、「歩く」という行為一つでも、数え切れないくらいの感覚の働きが統合されることで成り立っています。だから、未だに人間と同じように膝を伸ばした状態で歩くことが出来るロボットが開発されていないのです。私たちは一々足下を確認しなくても普通に歩くことが出来ます。向こうから人が来たら特に意識しなくても避けることが出来ます。スマホを見ながらでも歩いたり、時には自転車で走ることすら出来ます。そういう事が出来るのは全て、「自分では自覚出来ない感覚の働き」のおかげです。「自分では自覚出来ない感覚の働き」が一時も休まず働いて、私たちの活動やからだを守ってくれているから、人は自分の意識や思考だけに意識を向け、自分がやりたいことに専念できるのです。それは例えば、社員が自分がやるべきことをしっかりとやってくれているから、社長は社長としての仕事に専念することが出来るのと同じようなことです。でも、この社長が社員のやっている細かい仕事の一つ一つにまで気にするようになったら、社長は「社長としての仕事」に専念出来なくなってしまうでしょう。私は「HSP」も同じような状態なのではないかと考えています。普通の人では無意識的に処理されてしまうような感覚情報であっても、HSPの人達の場合は意識化されてしまうのです。そしてその感覚情報に振り回されてしまい、社会的な活動の方に意識を向けるのが困難になってしまうのです。ただし、普通の人が意識できない世界を感じ、意識化することが出来るので、「表の世界」だけでなく「裏の世界」も感じることが出来るようになります。そのため、より深く自分が生きている世界の事を考えたり、「死の世界」や「スピリチュアルの世界」を意識しやすくもなります。その結果、哲学的な思索に入って行く人もいます。普通の人が「世界の表側」しか見ていないとすると「HSP]の人は「世界の裏側」を見ることが出来るのです。でもそれ故に、「みんなが生きている現実の世界」と「感覚が作りだした自分だけの世界」の区別が付きにくくなってしまい、普通の生活が困難になってしまう可能性もあります。また、LSDなどの幻覚剤によっても似たような状態が起きます。私は若い頃バックパッカーで一年間ヨーロッパとアジアをウロウロしてきたのですが、インドには一ヶ月半いました。で、お金がないので最安値のドミトリ-の宿に泊まって歩いていたのですが、多くの若者が「ガンジャ」と呼ばれる大麻を吸っていました。(現地では違法ではありませんでした。今は知りませんけど。)宿で吸っているのを見かけたことはありませんが、仲間で集まってパーティーをやるみたいです。で、そのガンジャ経験者にどんな感じなのかを聞いたところ、HSPの人達と同じように感覚が拡大するようです。音や色が頭ではなく生命感覚そのものに響いてくるような感じのようです。ガンジャの働きで感覚を整理統合する働きが機能低下してしまうため、「意識」と「無意識」の境界が薄れてしまうのでしょう。ビートルズが活躍していた頃のアメリカではLSDという幻覚剤が流行っていました。そのLSDの体験がきっかけで東洋思想やスピリチュアルの世界にはまる若者がいっぱいいました。今、そのような幻覚剤を使わなくても、それに近い感覚世界を持っている人が増えているのは、人間の生命力が萎えてきていることの表れなのではないかと思います。生命力が萎えてくると肉体的な活動が困難になります。社会的な活動や危険から身を守ることも困難になります。そのため、感覚の働きを活性化させることで危険を避け、自分を守ろうとするシステムが働き出しているのではないかと思うのです。ただ、今の所、素質的に感受性の強い子や大人にその状態が表れているだけですが、このような状態の人が増えて来ていると言うことは、私たちみんなが危険な方向に来てしまっているということの表れなのではないでしょうか。洞窟に入るときに連れて行くカナリアを想い出しました。

2022.04.08

コメント(0)

-

「春の野原をマスクを外して歩いてみませんか」(感覚を閉ざすと不安が増えます)

人間だけでなく全ての生き物は「感覚の働き」を通して、自分が生きている世界とつながっています。感覚の働きを失ったら生命維持活動そのものが出来なくなってしまいます。歩くことも、話すことも、笑うことも出来なくなります。妊娠も、出産も、子育ても出来なくなります。医学的には生きていても、生きているという実感を得ることが出来なくなります。そんなにも大切な感覚の働きなのに、なぜか現代人はその感覚の働きを無視し、否定し、閉ざそうとしています。そうやって、外の世界とのつながりを断って、自分だけの世界に閉じ籠もろうとする人がいっぱいいるのです。「自分」という小さな世界の中の閉じこもり、その中で安心を得ようとしているのでしょう。そういう感覚の人に取ってはマスクは有り難いグッズなのかも知れません。中にはさらに帽子をかぶり、サングラスをしてという完全防備をしている人までいます。イヤホンで耳を塞いでいる若者も多いです。そういう状態の人は春を感じることも出来ないでしょう。花のにおいも分からず、空気の変化にも気付かないでしょう。確かに、自分だけの世界の中だけで生きるのなら、外の世界を感じる感覚の働きは必要がありません。むしろ外の世界から求めていない感覚情報が入ってきてしまうと、自分だけの世界が乱されてしまうかも知れません。それは不安を生み出すでしょう。でも、このような感覚状態では他の人とつながることが出来ません。助け合うことも支え合うことも出来ません。もちろん子育ても、夫婦関係も困難になるでしょう。また、全ての生き物にとって感覚の働きは、自分が生きている世界とつながり、自分の生命を維持するために必要な働きなので、その働きが失われたり、阻害されたりすると、自然の中で生きている生き物たちは生命の危機につながります。人間はそういう危険が少ない人工的な環境の中で生活しているので、多少は感覚の働きが失われても自然界の中で生きている時ほどは生命の危機は増えないでしょうが、でも、DNAにはそんな社会の変化は書き込まれていないので、感覚の働きが失われたり鈍くなると、それを「不安」という感覚で自覚させようとするのです。不安を感じる感性を高めることで危険から遠ざけようとするのです。そういう命の仕組みが私たちの命を支えているのです。問題は、都会で暮らしていて外敵などによる危険が少ない状態で生活していても、感覚の働きが鈍くなれば不安が増えてしまうということです。命の仕組みは社会の変化や人間の都合には合わせてくれないのです。そのことは忘れない方がいいですよ。さあ、春爛漫です。春を感じにマスクを外して野山を歩いてみませんか。心とからだがリセットされますよ。

2022.04.07

コメント(2)

-

「安心の土台」(リズムを整える)

「安心」は安定した生活、人間関係、遊び、食生活、生活のリズムなどがその土台になっています。お母さんとの関係もその中の一つです。この「リズム」ということが子どもの安心を育てるためには非常に重要なんです。でも、人工的な世界のリズムは人間の都合によって生まれているため安定していません。また、心やからだのリズムともつながっていません。特に、ゲームやスマホなどの電子機器は子どもの生命リズムを破壊するように働きかけています。からだを使った遊びをしているのなら、昼間はいくらいっぱい遊んでも、夜になれば自然と眠くなります。からだを使った遊びは命のリズムに従っているからです。でも、ゲームやスマホはその生命のリズムを破壊してしまいます。長時間これらの電子機器で遊んでいると、夜になっても眠れなくなります。食欲にも影響が出ます。「からだの使い方」や「心の使い方」が偏れば、食も偏るのです。食はからだや心の活動を支えるためのものだからです。それに対して自然界を支えているリズムは、生き物たちの生命のリズムや、太陽や月などの動きによって支えられているので、太古の昔から不変です。そして人間もその「自然のリズム」に合わせて、何十万年も同じリズムで生活してきたのです。ですから、自然のリズムに従って生活していると、心もからだも安定するように出来ているのです。特に7才前の子は自然界の影響を強く受けているので、自然のリズムに合わせた生活をしていると、心もからだも落ち着くのです。ゲームやスマホだけでなくテレビも夜はあまり見ない方がいいです。夜は「目」よりも「耳」を働かせるようにすると落ち着くような気がします。夜寝る前の読み聞かせなど最適です。

2022.04.06

コメント(0)

-

「安心の育て方」(深い呼吸をする、からだを緩める)

「安心」とか「不安」というのは「心の問題」のように思われていますが、実は「からだの問題」でもあるのです。「イライラ」も同じです。「イライラ」も「心の問題」であると同時に「からだの問題」でもあります。特に、慢性的な「不安」や「イライラ」は、「心」ではなく「からだ」の問題の方が大きいのです。「心」はそのからだの状態を映し出しているだけです。だから、からだの状態をそのままにして「不安」や「イライラ」だけを消し去ろうとしても無理なんです。人に話を聞いてもらったり、セラピストの所に行って心だけにアプローチしても、得られる安心は一時的なものだけです。「からだ」が変わらなければ、「不安」はすぐに舞い戻って来てしまうからです。でも、一時的には不安が消えるので、それを繰り返します。でも、繰り返すと言うことは「本質的な問題は解決していない」ということでもあるのです。でも逆に、からだを整えたり、緩めてあげれば、無理に「不安」や「イライラ」を消そうとしなくても、自然と「不安」や「イライラ」は溜まりにくくなります。そのために必要なのはゆっくりとからだ全体を動かすことと、深い呼吸をすることと、からだを緩めることです。スポーツなどの激しい運動は一時的なストレス発散にはなりますが、からだが緩む訳ではないので、またすぐにストレスは溜まってしまいます。特に、ゲームはからだを固めます。意識も感覚も狭い世界の中に閉ざします。そしてそれはそのまま不安やストレスが強いからだを生み出します。日常的に出来る「からだを緩める簡単な方法」は、胸を開いて深い呼吸を意識しながら歩くことです。布団や畳の上でゴロゴロするのも有効です。赤ちゃんのようにハイハイで歩くのも有効です。泣いたり笑ったりするのも効果的です。もちろんストレッチやヨガや太極拳なども有効です。お花や、絵や、音楽などの「美しいもの」に触れてもからだは緩みます。青い空や雲や夕焼けを見上げてもからだは緩みます。そして、その「緩んだときの感覚」を記憶して下さい。その「緩んだときの感覚の記憶」を保持することが重要なんです。その記憶があると、不安やストレスが溜まり始めた時点で気付いて、溶かすことが出来るようになります。

2022.04.05

コメント(0)

-

「安心の育て方」(話を聞いてあげる、待ってあげる)

子どもも大人も、ちゃんと話を聞いてもらえると安心します。問題それ自体は解決しなくても、ちゃんと話を聞いてもらえるだけで落ち着くのです。それは「ちゃんと話を聞いてくれる」というのは「自分のことをちゃんと受け止めてくれている」ということでもあるからです。話しをちゃんと聴いてもらうことで、無意識的にでも子どもは「存在を肯定されている」、「つながりによって支えられている」ということを実感することが出来ます。だから安心するのです。また、待ってもらうことで子どもは「自分の意思や行動が肯定されている」ことを感じることが出来ます。それもまた安心につながります。これはどの気質の子に対しても同じです。問題は、最近のお母さん達は心の中が忙しいため待つことが苦手だということです。待てない人は子どもの話に耳を傾けることも出来ません。心の中が忙しいと、音や、色や、光や、美や、味を感じることも苦手になります。感じることだけでなく、じっくりと考えることも出来なくなります。そして、常に刺激の中に居ないと落ち着かなくなります。そして、疲れているのに更に疲れるようなことをし続けてしまいまうのです。そんな自分に嫌気がさしていても、そんな自分と向き合うことを避けるためにまた刺激を求めます。その繰り返しの中で、常に不安を感じるようになってしまいます。「自分」を失うことから生まれる不安です。その一つの原因がスマホやゲームです。ですから、スマホやゲームに夢中になっている子どもも同じ状態です。スマホやゲームの世界には「人間が生きている時間」がありません。だから、そればっかりやっていると「命のリズム」を失ってしまうのです。

2022.04.04

コメント(0)

-

「顔が見える安心」(マスクは不安を増大します)

「マスク」はコロナの感染や蔓延を防ぐためには有効ですが、心とからだの健康に対しては有害です。育ち盛りの子どもに対しては大人以上に有害です。知的な成長にまで影響が及んでしまいます。そして、もうかなり深刻な影響が出ているという調査もあります。でも、子どもの成長はやり直しが出来ません。こんなことは政治家も医者も分かっていることです。分かってはいても「今はそんなことを言っている場合ではない」ということなのでしょう。政治家や医者は子ども一人一人の成長には責任がないのですから。でも、子どもの心とからだの健康や、バランスが取れた成長を支える役割を担っているはずのお母さん達まで、子どものことなんか考えていない政治家や医者の言いなりになっています。それに抵抗しているお母さんもいますが、全体的には何の疑問も感じていない人の方が多いような気がします。なぜなら、町で、自転車に乗っている小さな子にすらマスクをさせているお母さんを普通に見かけるからです。人通りが少ない郊外を歩いている親子もそのほとんどがマスクをしています。ハイキングコースを歩いている時ですらマスクをしています。とにかく、マスクを外している子の方が圧倒的に少ないです。家庭の中ですらマスクをさせている人もいるみたいです。医者が「家廷内感染を防ぐために家庭内でもマスクをして下さい」と言っているからでしょうか。でも、冷静に考えたら分かるはずですが、食事もお風呂も寝るときも一緒で、肌を合わせてダッコまでしているのに、マスクをしているだけで感染を防げるわけがないのです。「家庭内でもマスクを・・・」などと言っている医者は頭が狂っているとしか思えません。勉強は出来たのでしょうが、「人間として大切なこと」、「人間としての当たり前」を学ばないまま医者になったのでしょうか。マスクは、表情が見えなくなるので人に不安を与えます。マスクをしている本人は、表情を隠すことで安心を得ることが出来るのかも知れませんが、他の人には不安を与えているのです。でも、マスクをしている本人は、自分が相手に不安を与えていることに気付いていません。マスクをしているお母さん、マスクをしている先生は、子どもたちに不安を与えているのです。そのことは知っておいた方がいいです。「コロナの感染拡大を防ぐため」という大義名分はあってもそれは大人や社会の都合に過ぎません。子どもの成長や命の働きにはそんな大義名分、全く通用しないのです。私は色々な所で色々なお母さんに会いますが、マスク顔しか知らないお母さんのことは覚えられません。毎月、毎週会っていても、会わなくなったらすぐに忘れてしまうでしょう。子どもも、毎日幼稚園、保育園で会って一緒に遊んでいても、マスクを外した顔を知らない子とは友達になれないでしょう。卒業、卒園した後で写真を見返しても、写真に写っているのがマスクをした顔ばかりだったら、友達の顔を想い出せません。というか、最初から知らないのですから。皆さんは、いつも顔を隠している人とお友達になれますか。今、町中に不安が溢れています。そんな不安だらけの世の中でも、せめてお母さんだけは子どもに素顔を見せてあげて下さい。家族は素顔で付き合って下さい。人が多くない状況ではマスクを外してあげて下さい。マスクをしているのが正常なのではなく、マスクをしていない方が正常なのだということを伝えてあげて下さい。そうでないと「マスクをしているのが正常」だというような感覚が染みついてしまい、マスクを外せなくなってしまいますから。(もうすでにそういう感覚の子がいっぱいいます)その感覚が抜けなくなってしまったら、これから先の対人関係が困難になってしまうでしょう。信頼し合える友達関係、夫婦関係、親子関係も作れなくなってしまうでしょう。

2022.04.03

コメント(0)

-

「安心の形は一人一人違うのです」(気質の違いと安心の違い)

昨日は、「子どもの成長に一番必要なのは安心です」と書きましたが、でも実はそれがなかなか難しいのです。子どもの成長に必要な安心の形が、年齢によっても、また気質によっても一人一人違うからです。2,3才頃まではとにかくお母さんと一緒に過ごし、お母さんと触れ合い、顔を見合わせ、一緒に歌ったり、いっぱいお母さんの声を聞いたりしていると子どもは安心して育ちます。これは、社会の変化や人々の意識の変化とは無関係な「本来人間はそうできている」という話です。ですから、「保育園に行っている子はどうなんだ?」という問題はここでは扱いません。ただ言えるのは「保育園を選ぶときは、ただ安全に預かってくれるだけでなく、子ども一人一人とちゃんと向き合ってくれるような保育園を選んだ方がいいですよ」ということです。「安全」と「安心」は全く別のものですから。3才頃(前後)から子ども一人一人の個性がはっきりして来て、安心の形にも個人差が出てきます。気質の影響も出てきます。5才頃までは「お母さん」が「安心の基地」であることに変わりはありませんが、多血質の子は仲間がいる時には、多少はお母さんと離れることが出来ます。多血質の子は仲間の中でも「安心」を感じることが出来るからです。だから仲間と一緒に遊ぶことが出来る場があると多血質の子は成長します。でも、憂鬱質の子は3才頃になっても、5才頃になっても、お母さんから離れません。いつまでもお母さんだけが安心の基地なんです。それでも、自分の感覚を肯定してくれる「安心出来る仲間」とならお母さんから離れて遊ぶことも出来ますが、少数のいつも同じメンバーでないと遊べません。でも、9才頃から色々な仲間とも遊ぶことが出来るようになります。色々なことを学び、色々なことを知ることで、安心出来る世界が広がってくるからです。いとうひろしの絵本「だいじょうぶ だいじょうぶ」の通りです。でもそれまで待つことが出来ずに無理矢理追い立てると、自己防衛の意識が強くなってしまうため、9才を過ぎても安心が広がらず、自分の世界に閉じ籠もるようになってしまう可能性があります。胆汁質の子と粘液質の子の場合はそれほど神経質にならなくても大丈夫です。胆汁質や粘液質の子の場合、比較的「心とからだの状態」が安定しているので不安を感じにくいからです。「不安」は心の問題である以前に「からだの問題」なんです。ですから、不安が強い人は呼吸法や、ストレッチや、食事や生活リズムを整えたりしてまず「からだの状態」を安定させることです。「からだ」が安定すると「心」も安定します。「心」が安定すると自然と「心配」も減ってきます。(ネットで見たらもう中古しかないようです。)【中古】だいじょうぶだいじょうぶ /講談社/いとうひろし(単行本)

2022.04.02

コメント(0)

-

「とにかく安心を与えて下さい」(北風と太陽)

子育てで何が一番大切かというと、仕付けでも、教育でもありません。とにかく「安心」を与えるのが一番大切なんです。安心がないことには何も始まらないからです。仕付けや教育が必要になるのは、「安心」が整った後の話です。先日、私がやっている親と子が一緒に遊ぶ「ポランの広場」の2021年度の最後の会があったのですが、多くのお母さんが「ポランに参加して救われた」「ポランで変われた」という話しをしてくれました。でも、私は特別なことは何もしていません。ただただ、ポランの広場を「子どもやお母さん達が安心出来る場」にすることだけを守ってきただけです。「安心出来る場」では、何も言わなくても子どもたちは仲良くなるのです。「安心出来る場」では、何もしなくてもお母さん達も仲良くなるのです。そして、子どももお母さん達も成長するのです。それが人間の本性だからです。もしかしたら、それは人間だけの本性ではないかも知れません。私が昔から不思議に感じていたことがいくつかあります。その一つが、人間に優しくされている動物は、イヌやネコや羊と言った異種の動物でも戦いをせず、仲良く暮らすことが出来るようになるという不思議です。テレビやネットではそういうほのぼのとした動画を見ることが出来ますよね。仲が悪い喩えとして有名な「犬猿の仲」という言葉がありますが、その中が悪い象徴としての犬と猿でさえ仲良くなることがあります。こんなことは自然界ではあり得ませんよね。で逆に、「どうして動物たちは、そして人間達は戦い合うのだろうか」と考えたのです。動物が戦う一番大きな理由は「自分」、そして「自分たち」を守るためです。これは、今、世界中で起きている戦争でも同じです。(ウクライナだけで戦争が起きているわけではありませんからね。)子どもがケンカするのも同じです。お母さん達同士がいがみ合い、傷つけ合うのも同じです。相手をやっつけたいのではなく、みんな自分を守りたいだけなんです。だとしたら、みんなが安心出来る場を整えてあげれば、「ケンカなどやめなさい」などと言わなくても、ケンカは起きなくなるはずです。兄弟ゲンカも同じです。みんながつながり合えれば、無駄なエネルギーを戦いや自分を守るために使わなくても済むようになります。また、「本来の自分らしさ」を取り戻すことも出来ます。その結果、子どももお母さんも成長していくのです。「北風と太陽」のお話のままです。でも実際には、お母さんや世の中の大人達は「安心」ではなく「不安」ばかりを子どもたちに与えています。長所には目を向けず短所にばかり目を向けて、大きな声で叱ったり叩いたりして、それを力尽くで矯正しようとしています。でもそういうことを繰り返していると、子どもたちは「自分を守ること」ばかりに一生懸命になってしまいます。学校に行くことを拒否して自分を守ろうとしている子もいます。ネットなどで誰かを非難否定することで自分のストレスを発散し、自分を守ろうとしている子もいます。自分の内側に閉じ籠もることで自分を守ろうとしている子もいます。問題は、自分自身を肯定し自分自身が安心出来ていない人は子どもに安心を与えることが出来ないということです。

2022.04.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

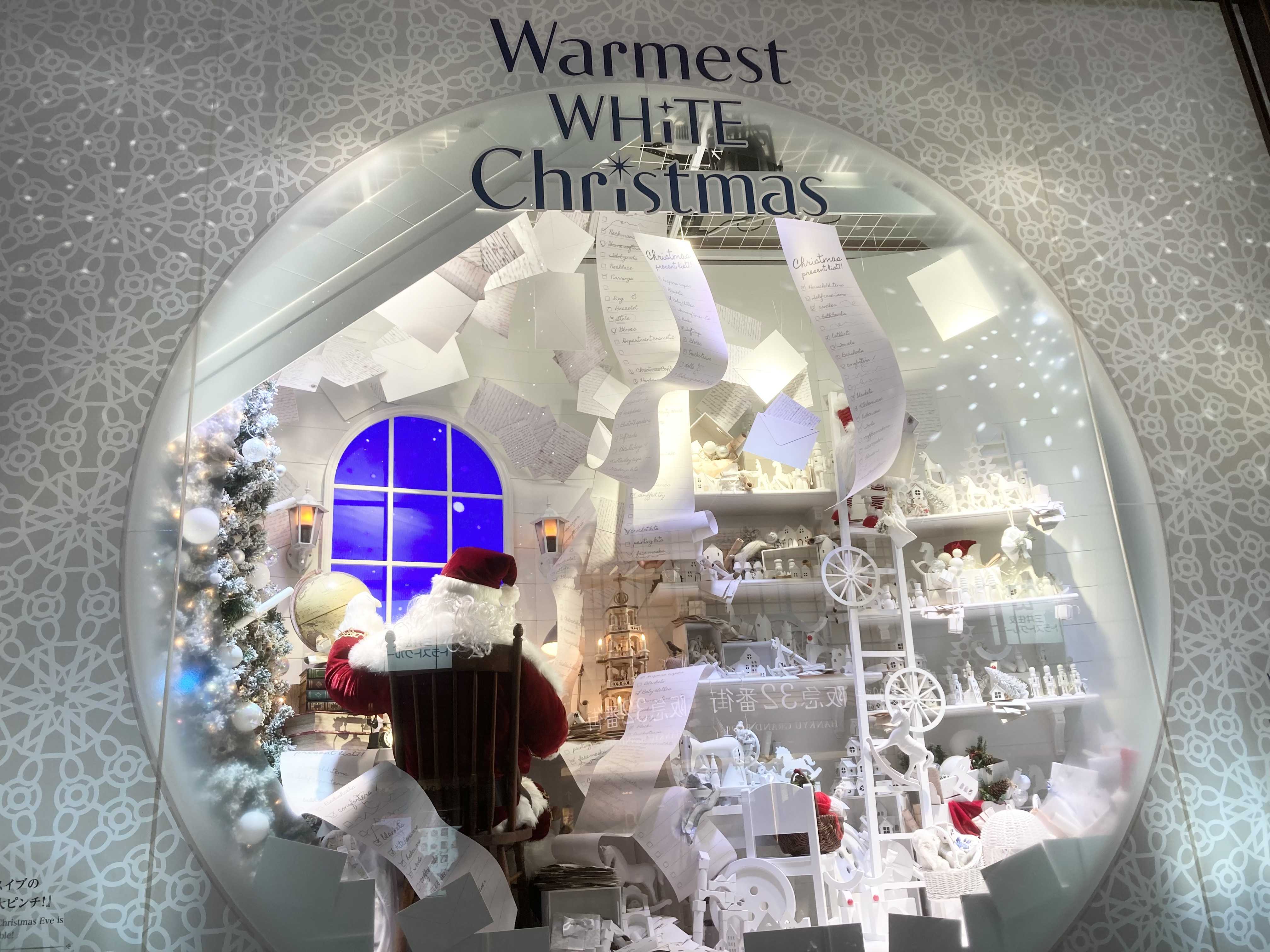

- クリスマス

- 阪急うめだ本店のクリスマス

- (2025-11-25 21:42:45)

-

-

-

- 子育て奮闘記f(^_^;)

- 子供の水筒を守りたい‼️ついに買いま…

- (2025-11-25 18:00:05)

-

-

-

- 楽天アフィリエイト

- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…

- (2025-06-15 15:14:58)

-