2006年02月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

日だまりの青いシバザクラ

当地では、シバザクラにはまだ早い時季だと思うのだが、南面の傾斜に青いシバザクラ咲いていた。べに色に慣れているので、とても新鮮な感じ。 「春近し」といえば、やはり北風の当たらない日だまりに、ホトケノザとオオイヌノフグリが一番花(仙人の目から見て)を威張っていた。だが今朝の寒さでどうなったかな?

2006年02月28日

コメント(2)

-

ミツマタのつぼみが動く

ミツマタは、筒状の黄色い花がたくさん集まって、下向きに咲く(2005年3月27日ブログ)。縮景園にはミツマタの多いコーナーがあって、只今、つぼみが増殖中。 すでに色づいたつぼみもある中で、写真はどちらかといえば灰色でうぶ毛だらけ。バナナのよう、と言うには一寸グロテスクです。

2006年02月27日

コメント(7)

-

ツートーンカラーの梅の花@縮景園

広島・縮景園~梅の季節 きのうは広島の縮景園に出かけた。今のポイントは梅の花だけれど、早咲きの品種が咲き出したばかり。 梅ほど馴染んだ花は絵も難しいと思うが、写真も難しい。 だが、人目につかない場所に咲いていた梅がユニークだった。ツートーンカラーで名付けて「森ノ関」。もちろん一輪だけが咲いていたわけではない。

2006年02月26日

コメント(0)

-

‘ミモザ’のつぼみが展開中

フサアカシアは、よくミモザと混同されるもののようである。フサアカシアとミモザ(ギンヨウアカシア)を区別するポイントは、葉の色と、羽状複葉の回数によるようだが、写真の木はフサアカシアらしい。 写真の右からいつも風が吹きつけるためか、つぼみが左へ流されているのが妙。複葉が縮こまって見えるのは、寒さのせい? 間もなく1つ1つの玉が、真っ黄色な花の総になって、芳香を放つ。

2006年02月25日

コメント(2)

-

ウメの冬芽と膨らむ蕾@東広島

今年はウメ処の開花が遅いようだ。 仙人が「標準木」にしているウメの木がある。若木で、栄養がよいのか勢いがあり、比較的暖かな日だまりに生えている。 この木の去年とおととしの見頃は、3月中旬だった。それが示すように、早春が寒い土地柄なので、まだ早いとは思ったが、6キロの道のりを自転車で見に行った。 写真にした蕾は生長の早いほう。それしても意外にふくらんでいる。このウメが感じた冬は、仙人が感じたそれと違うのかな?

2006年02月24日

コメント(4)

-

壁紙デザインに秘められている形

壁紙の単位になっているデザインを見て、普通は「鳥が羽ばたいているようだ」と感ずるにちがいない。だが「これには化学がある」と見抜いた方は、そうとうの通だ。実は、羽の1枚1枚がブドウ糖をイメージしている。「えっ~、なんで?」と思われる方は、我慢して続きを読んでください。 ブドウ糖は、言うまでもなく、お馴染みの甘味成分。化学的にはグルコースといわれる。多くの生物にとってグルコースは、「生きること」の中心にある化合物で、これから運動のエネルギーを獲得したり、体を構成する素材を導き出したりしている。 グルコース分子の中には6個の炭素原子がある。6個の炭素原子は1列につながっているが、状況により直線のままだったり、リングになったりする。リングの作り方も6角形だったり、5角形だったりする。ここまで言うと、勘のよい方は「1枚の羽」が変形した6角形であることにお気づきだろう。これはグルコース分子を、横の斜め上から見たもので、大学の化学の教科書に登場するお馴染みの姿。位置を動かして観察すると、椅子にも見えるので、「椅子形」と言われる。 難しくてごめんなさい。というわけで仙人の作ったデザインです。

2006年02月22日

コメント(2)

-

仙人も雪割草・・と‘冬の大三角形’

雪割草にまつわる話題は、05年2月14日のブログでおおかた書いた。その時の雪割草は一重のピンクだったが、栽培に失敗して枯らしてしまった。 今回の雪割草は、再度の挑戦なので一番安いのを買い、栽培の勘を養うことにした。花は白の一重。 話替わって、ゆうべはオリオン座がきれいだった。オリオンのベテルギウス、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオンが構成する「冬の大三角形」はバッチリだったし、「冬のダイアモンド」も同じように輝いていた。仙人の05年2月3日のブログを参考に、午後7時頃、南東の空を見上げましょう。

2006年02月21日

コメント(6)

-

モミジ葉ゼラニウムの‘紅葉‘

モミジ葉ゼラニウムの名前の由来を調べたことはないが、なんとなく葉の形がモミジのようだからと思っていた。葉に銅色の中斑がつくことも、その考えを強めていた。 ところが、葉っぱがほんとうに真っ赤になるのには驚いた。気温のせいかどうか分からない。 小さな新発見でした!

2006年02月20日

コメント(5)

-

凍傷からやっと復活、ステラ(バコパ)

去年の秋、白いステラの苗を、198円で4株買ってきた。冬に向かって、栽培経験のない植物で悩むことは、この土地での耐寒性。最近はラベルに書いてあるが、どこを基準にしたものか分からないから、参考にしかならない。 ステラは1株を鉢植え、3株は地植えにした。うちの庭の中でも温度差があるけれど、中くらい。 12月の寒さで、鉢植えがまず危険信号を発した。とうとう葉が枯れてきたので、家の中へ。最低気温が5度ほどの環境。それから2ヶ月ほど、春の陽射しの下、やっと花を着けた。メデタシ、メデタシ。 庭の2株は枯れてしまった。1株だけが生き残るか?ああ、モッタイナシ。

2006年02月19日

コメント(4)

-

台所の陰でカブの花>子孫を残せ!

撮影は外です 野菜として買ってきた蕪が1個、忘れられた。暗い、乾いた場所に置いてあったのに、気がついたら花茎を伸ばし、花を咲かせていた。 アブラナの仲間だから、「菜の花」。だが日陰育ちのために弱々しく、透明感がある。今では聞かないが、結核にかかった若い女性を「美しい」と言ったのに似ている。あるいは深窓の令嬢? しかし、われわれの思惑を無視して、実体はたくましい。蕪に蓄えられたエネルギーや素材をやりくり、花を咲かせ、タネを創ろうとしている。虫なんかいないのに・・ 今は明るいところに出した。光の害がでるかな?

2006年02月18日

コメント(2)

-

ガーデニングに異変?@東広島

去年の夏や秋のシーズンくらいから気になっていることがある。 私がよく顔を出す、花苗や花鉢を売っているお店は5軒ある。そのうち3軒はホームセンターの系統、1軒は植栽をやっている会社の兼業、そして残る1軒だけが純粋に花屋だった。 問題を意識し始めたのは、大きな面積を構えていた、その「純粋花屋」が昨年末に廃業してしまってから。ホームセンター系の1軒がずっと安売りを仕掛けていたので、その影響ということもあるかもしれない。東京に出て花屋を覗くと、確かに値段が高く、品質も伴っていないように思えたものだ。 しかし安値だけが問題なのだろうか。気候が極端に寒いこともあって、ホームセンター系は、土や肥料、農薬、園芸機材にスタンスを移しているように見える。 アパートには学生が多く、他方、戸建ての多い土地柄だと、庭がいったん花木や多年草でいっぱいになれば、ガーデニングの需要が落ちてしまうのかな?。熱心な退職者が自分で草花の苗を育てるようになれば、これも需要減につながるだろう。 後者については、市販の花苗がうまく庭に適応しないように感じられるので、私も東広島の気候に適した植物を選び、種子から苗を育てることを真剣に考え始めた。春と秋のシーズン、いろいろな種を次々に買って試しているところ。これでは、ますますお店がやりにくくなるね。

2006年02月17日

コメント(2)

-

写真だけ見て!>庭のニホンズイセン

今日も雲の低い曇。雨は降っていないが、フェンスに水玉がいっぱいぶら下がっている。 前にニホンズイセンを話題にしたのが1月20日だから、おおかた一月経って、やっと花が見られるようになった。 その時、ニホンズイセンは、中国大陸から海流に乗って日本にたどり着いたという説を紹介したら、予想に反した反響を頂いた。その中で、四国のプチマドンナさんの観察が記憶に残る。 そちらでは海に面してニホンズイセンが自生しているという。その環境ならニホンズイセンはどんどん増えて早くから咲くのに、自宅の庭に移し替えると、繁殖も開花も遅いとか。ニホンズイセンと海の縁を裏付ける話。

2006年02月16日

コメント(4)

-

写真だけ見て!>スノードロップに水滴!

暖かいけれど、無風のシトシト天気。今朝は霧まででていた。 スノードロップも3度目ともなれば、文章がネタ切れ。写真だけ見てくださいネ。雪のドロップ(しずく)に水滴(水のしずく)のダジャレ。3枚の外花被に水滴3滴とは公平です(写真が小さくなってチョット見にくいです)。

2006年02月15日

コメント(2)

-

やっと咲いたロウバイ@東広島

こちらのロウバイは、ソシンロウバイに比べて、花心が暗色なのでイメージが地味。それには花の小振りさも荷担している。この個体の特徴なのだろうか、花色も淡い。 ロウバイの木の成長速度はいかほどか。よく生長したこの個体は、塀を越えて道路に張り出していた。 咲き出したばかりなのだろう。花は壷形。お隣に植わったウメの木は、まだつぼみが形をなしていなかった。

2006年02月14日

コメント(6)

-

記憶に残った日本酒>吟醸・越の雪月花(しぼりたて生)

今日取りあげた1本は、新潟県高田平野にある妙高酒造(上越市)が造った、吟醸・越の雪月花(しぼりたて生)。高田平野は妙高山の北北東に当たる。(地図) このお酒の感想を言う前に、日本酒の1つの流れを意識しないといけない。それはフルーティといわれる一群の日本酒である。フルーティな日本酒はお燗に向かないので(香気が強まりすぎる)、いつの頃からか、お燗の手間を嫌う時代の趨勢に乗ったのだろう。 しかし今回は、「フルーティ」と言っても一通りでないことを悟った。私自身は「フルーティらしさ」を支える2つの香気成分を知っていたが、おそらくそれ以外にも香気成分があるのかもしれない。あるいは、2つの成分の濃度やバランスが変化しても、異なった香りとして感じられるかもしれない。 正直言って、従来の「フルーティ」な日本酒は苦手だった。ところが「越の雪月花」のそれは違っていた。それが第1の印象。 では、それはどんな醸造技術から生まれたのか。会社のHPから見つけた、関係ありそうなキーワードは、醸造終了後、直ちにー5度に急冷して(アルコールがあるので凍らないのだろう)、生老ね(なまひね)を防ぐこと、そして固有の酵母菌、である。さらに、熱殺菌されていない「しぼりたて生」であること。 「生老ね」という専門語が出てきたが、これについては私自身、専門家から生化学的な意味を聞いたことがない。いっぽう酵母菌が香りに影響することは、想像に余りある。熱殺菌していないことの好ましい影響としては、揮発しやすい香気成分が残ること。 味の感想は、穏やかで、淡麗。ただこのために、純アルコールを添加して味を調整したように思える。アルコールの度数は16~17、精米歩合は50%。アル添をしているので、純米吟醸を名乗れずに「吟醸」になったわけだ。

2006年02月13日

コメント(4)

-

裸になったジンチョウゲ

寒さのせいで、ウメばかりでなく、ジンチョウゲの開花も遅れているのだろう。 うちの小さなジンチョウゲは、1月にマイナス5度を割るような厳しい寒さが続くと、葉が枯れてくる。やがて北風に吹かれて飛んでしまう。全部ではないが、写真のように真っ裸な部分も。 しかし残った蕾はしわくちゃでも、暖かくなれば、花開く。一見格好悪いが「葉を捨てて花を取る」である。

2006年02月12日

コメント(5)

-

‘しずく’になったスノードロップ

2月3日に登場させたスノウドロップが、いよいよ開花間近になった。最近の寒さにもかかわらず、ニホンズイセンを追い越してしまった。 ドロップは雫(しずく)の意だが、雪がしずくになるのはへんだとの説も・・だが3枚の純白の外花被片が閉じている姿はしずくそのもの。後ろにはハツユキカズラの葉が、寒さで半分枯れている。

2006年02月11日

コメント(3)

-

促成の大杯スイセン

天気予報ではピカピカのお日様マークがでていても、朝から雲がなかなか取れない。この寒さでは露地の大杯スイセンが咲くはずもない。ハウスでの促成栽培に決まっている。 「美青年ナルシスが水中に散った化身がスイセン」はよく知られた神話だが、スイセンの漢字は水仙で、水の仙人。みなが仙人としては、近くに「三永水源地」もあり、自分を「ナルシズム」で美青年に例えたいところ。しかしイイ歳をしたオジサンなのである。

2006年02月10日

コメント(0)

-

ハーデンベルギアの早咲き

前の雪がやっと解けたと思ったら、昨晩は日本海からやってきた雪で、数センチの積雪。つぼみが白くなったスノードロップがまた埋もれてしまった。 ハーデンベルギアは、たぶん、屋外で雪に耐えるのは無理だろう。開花は春だから、今咲いているのは促成栽培によるもの。写真のハーデンベルギアは風の当たる場所にあったものの、屋根の下、奥に置いてあった。 花色にはいろいろあるようだが、「白花、赤軸」がおおいに気に入った。「小町藤」と呼ぶのも得心。尾道駅前で同じ色の鉢を売っていたが、買ってこなくて失敗でした。

2006年02月09日

コメント(7)

-

対岸から「男たちの大和」

↑ 映画「男たちの大和」を撮影するために、6億円をかけて建設されたセットが、瀬戸内の旧向島町(広島県尾道市)で公開されている(情報を提供する公式サイト)。3月末までの予定だった公開は、5月の連休が終わる5月7日まで延長された。 映画を観ていないので、映画の主旨を知らない。だから、昨日書いた「無言館」の絵画展の主旨とつながるのか、つながらないのか分からない。 たまたま、海上交通時代に重要だった「尾道水道」を写真にしようと思ったら、遠く、映画セットが写っていた。ただ「背中」!側から・・写真の左奥にある黒い塊がそれだが、主砲がはっきり見えている。ここへ行くには、手前の屋形の渡船でも、遠くに航行中の白いフェリーでもOK。いずれの乗船場もJR尾道駅から近い。 セットとは言え、戦艦大和を眺める気持ちは複雑。なぜなら、戦死したわけではないが、私の父親が戦艦大和の建造に技術的に関わったようだから。

2006年02月08日

コメント(0)

-

無言館「遺された絵画」展にて

この展覧会は去年暮れから尾道市立美術館で催されていたのだが、最終日の2月5日に訪れた。最終日の午後のせいかあわただしい雰囲気だった。高齢の方から若い人まで、観覧者の幅が広い。 長野県の「無言館」を訪問したことがないけれど、しなの鉄道上田駅の南西にある。そこはNHK総合テレビの番組、「新日曜美術館」で紹介されたし、なにかの短文でも読んだことがあるから、収集の意図とか、構成とかはある程度知っていた。今回の展覧会でも、太平洋戦争に出征した若人の遺された絵画作品と、作品の背景にある、戦争にまつわる実にさまざまな資料が展示された。 私自身、小学生の低学年で空襲の怖い経験をしているし(近所で焼夷弾の直撃を受けて死んだ人があるいっぽう、何人かの級友も亡くなった)、父方母方とも叔父さんが戦死しているので、古色蒼然たる資料は、その時代を思い出させて余りあった。 ただこれは美術館の展覧会。遺作の作品はどんな印象を与えたのか。 私は絵画をやらない。その範囲でそれぞれの作品に技量の差を感じつつ、共通した強い印象は「清らか」、それを「生への執念」と感じた人もあったようだ。そして、反作用的に、今の絵には「雑念」が満ちあふれていることを思い知らされた。 美術館でノートに観覧の感想を書くことは珍しいことと思う。真剣な顔で他人の感想を読みふけっている人も目立った。ノートとは別に、「ポストイット」に書かれた感想が白板にたくさん貼られていたので、写真にしてみた。

2006年02月07日

コメント(0)

-

クリスマスローズ@尾道水道

東広島は今、雪。アメダスによる午前11時の気温は0.3度。なんと県北の三次や庄原より寒い。それでも主な道路に雪が積もるほどではない。 むろんのことだが、海に面した場所は暖かい。尾道を挟む竹原と福山の気温は、それぞれ2.9度と4.3度。 JR尾道駅の前、尾道水道に面したレストランの前にクリスマスローズが咲いていた。うちのはやっと花茎が頭をもたげたばかりだが・・ クリスマスローズにもいろいろ種類があるらしい。しかし安い苗ばかりを買い集めたうちのより、だいぶ品がよろしい。だからといって、咲いた花を確かめて買えば高くて手が出ない。

2006年02月06日

コメント(4)

-

リキュールへの道>オトコヨウゾメ

リキュールへの挑戦第3弾、オトコヨウゾメ(砂糖無添加法)。 「樹木・見分けのポイント図鑑」で調べると、オトコヨウゾメはミヤマガマズミなどに似た植物。かなり大きい、赤い実をつける。同定に自信はなかったが、リキュールを造ってみることにした。その結果は・・ 色調:赤色は退色する。写真の色では赤みがあるが、もう少し薄い。色調はミヤマガマズミの方が魅力的。 香り:厳密には異なるところもあるが、梅酒の香りにそっくり。梅酒には慣れているので、馴染みやすい。 味:ちょっと辛味が残るものの、よく馴染んでいる。渋みがない。甘味、うまみも感じる。四季成りイチゴやミヤマガマズミと比べ、もっとも味が整っている。もう少し時間を置けば、このままでもいけるかもしれない。 まあ、自信が持てた。これからのチャンスにはいろいろ実験してみよう。(笑)

2006年02月04日

コメント(4)

-

スノードロップのつぼみ@東広島

上空の寒気が一時的に弱まって、雲がほとんどない晴れに。陽射しも2月だし、「ソーラーウォール」が効いている。 スノードロップがじわじわと伸び上がって、花茎が長くなった。早春に咲くせいか、スノードロップにはロマンチックな雰囲気がまつわる。英国風に「二月の美しい少女」と呼ぶのはいいね。あと少しでお出まし。 花屋ではポットに芽を出したスノードロップを売っていたが、つぼみはまだ顔を出した程度。加温したりして花を促成するのはナンセンス。自然体がいい。

2006年02月03日

コメント(4)

-

リキュールへの道>ミヤマガマズミ

リキュールへの挑戦第2弾、ミヤマガマズミ。 第1弾の四季成りイチゴは、北海道に野生種が生えているものの、使ったのは栽培種。それにひきかえ、ミヤマガマズミは野生の植物。素人には植物の同定が正しいか気になる。 よく似た仲間にガマズミがある。ガマズミの方は昔なら子どものおやつで、その果実酒を体験したブログも多い。ほんとうはガマズミを探したのだが、近所の山にはこれぞという木が見つからなかった。(ミヤマガマズミと思われる木の花と果実のブログ) ミヤマガマズミの実を適当に採取してきて、35度のホワイトリカーに沈めた。四季成りイチゴと同じように砂糖は無添加。実の赤い色素がジワジワと抽出されて、やがて全体が真っ赤になった。しかしイチゴとは違い、赤色の退色がない。これはたいへんなメリット。 80日くらい経ってから味わったところでは、これも非常にドライ。イチゴとは違った慣れない匂いがある。あまりドライなので、砂糖を加えた方がよいのではないかという「誘惑」に駆られる。つまり、砂糖は好ましくない香味を包み隠す手段に使えそう(それでは普通の果実酒に戻ってしまうかな?)。 追記:先日の四季成りイチゴ・リキュールを、アルコールが半分くらいになるよう、お湯で割ってみた。だがアルコールの辛さは収まるが、独特の香りが強調されてしまう。中華料理店で紹興酒でやるように、氷砂糖の上にリキュールを注ぐ方法は悪くない。「オンザロック」のテストはこれから。

2006年02月02日

コメント(2)

-

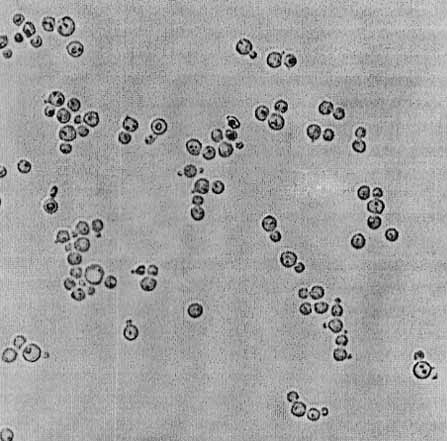

樹液に‘集まる’酵母たち

酵母の光学顕微鏡写真、大きさが0.1ミリくらい クヌギやコナラの樹液と聞けば、大方はカブトムシやクワガタ、蝶の採集を連想するだろう。そしてそれにまつわる子ども時代の思い出。1月30日に、NHK総合テレビで放映した「追跡!カブトムシ大繁栄の秘密ー琵琶湖畔の里山」(再放送は2月3日と6日)は、そんな思いの延長にあるのかも?しかし仙人は別のことを考えていた。 クヌギやコナラの樹液に集まるのは昆虫だけでない。酵母やその仲間だって集まる。ただ彼らは単細胞で、羽や脚を持たないから飛んだり、跳ねたりできない。仕方なく、ホコリといっしょに落ちてくる。まったくの偶然で着地成功。しかしいったんエサにありついたら、エサが尽きるまでそこを離れないにちがいない。 樹液に含まれるエサは、グルコース(ブドウ糖)などの糖分が第一。昆虫だけでなく、酵母もこれを頂戴する。もし、酸素がやや不足する状態になれば、アルコール(エタノール)の発酵が起こる。上の番組で「酒場」という意外な単語が使われたのは、そのため・・さらにアルコールから酢酸菌(バクテリア)で発酵が起これば、お酢ができる。 この発酵と関係して、樹液から蒸発して虫たちを誘引する物質は、エタノール、酢酸、ブタン-2,3ジオール、アセトイン、酪酸、イソ酪酸、イソ吉草酸など(2001/7/25「ためしてガッテン」)。いずれもわれわれには「匂い」として感知される。後から3つの物質は「低級脂肪酸」といい、チーズの匂いにも含まれる。ついでだが、クワガタの雌は酵母もいっしょに食べて、産卵のためのタンパク質を補給しているという。 「匂い」(ネオンでない)を目印に「エサ」に集まるカブトムシ君やチョウチョさんたちは、なかなかの酒場好き。酒場に引き寄せられるわれわれ人類の原点は、2,3億年前から生存した昆虫たちにあった! エッセイ「酵母愛好家」

2006年02月01日

コメント(2)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- みてみて♪お花の画像!!

- あの花この花、色々な花が一杯! 11…

- (2025-11-17 00:55:41)

-

-

-

- クリスマスローズについて

- クリスマスローズの種まきポットづく…

- (2025-11-15 18:30:05)

-

-

-

- 花のある暮らし・・・

- 球根植え

- (2025-11-17 20:25:47)

-