2011年10月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

名古屋に根付かぬ「すき焼き文化」?

なんかすき焼きが食べたいな、それもお店で食べたいなと思い、評判のお店を探しているんですけど、その過程でちょっとビックリしたことがありまして。 ま、結論から言いますとね、名古屋にはすき焼きの店がない、と。 いやあ、これはちょっと意外でしたね。名古屋というのは東京はもとより、大阪なんかと比べても比較にならないほど食道楽の町だと私は信じて疑わないのですが、その名古屋にすき焼きの店がないとは。 いや、もちろんあることはあるのですけど、それこそ名古屋駅周辺とか、そういうごく限られたところにちらほらとあるだけで、それも「今半」とか、そういう有名店の支店ばかり。今半なんて、あれは東京・浅草のもんでしょう? 名古屋在来のすき焼き有名店というのは、どうやらほとんど存在しないらしいのです。 つまり、名古屋には「すき焼き文化」がないんですな。飛騨牛とか、松坂牛の産地から近いのに、これはまた何たることざんしょ。 すき焼きというと、大雑把に言って東京型・関西型とありまして、何もひかない鍋にいきなり肉を焼きつけ、そこに結構な量の砂糖と醤油を投入するのが関西型。それにに対し、醤油ベースの割下を敷いた上で肉を投入するのが東京型ですが、どちらを好むかというのは、割と論争の的になる。(ちなみに私は(関西嫌いの私にして)関西型が好み!) しかし、そう言えば、この二つのうちどちらが好きか、という議論を名古屋で聞いたことがないわ。一般的な名古屋人がどちらのタイプですき焼きを食べるかなんて、聞きませんものね。 で、ふと思ったのですけど、東京型・関西型の違いこそあれ、すき焼きというのは、基本、砂糖と醤油の甘辛で味付けした牛肉を解いた卵に付けて食べるのであって、味そのものは単調です。おそらく、名古屋人は、この味の単調さを嫌うのではないかと。 実際、すき焼き文化のない名古屋にも、しゃぶしゃぶの店はあるんですよね。しゃぶしゃぶというのは、あれは好みに応じてボン酢で食べるか、ゴマだれで食べるか選べるし、両方楽しむこともできるのであって、その意味で味は単調ではない。しかも名古屋のしゃぶしゃぶ屋さんで見かけるように、最近は肉を泳がすスープ自体の味を変え、二色スープのしゃぶしゃぶとか、そういうのもある。これなら、味の多様性はさらに担保されます。 例えば鰻を食べるにも、最初はそのまま、次はわさびとねぎと海苔を入れ、最後はお茶づけにし、味を三度変えて楽しむ名古屋人からすると、ひたすら甘辛卵味の牛肉を食べるすき焼きは、単調過ぎて、受け入れがたいんじゃないかしら? この私の推測が正しいかどうかは別として、名古屋に移住して二十年近くが経ち、今ようやく、「名古屋人はすき焼きを賞味しない」という衝撃の事実を知り、いささか驚愕しているワタクシなのでありました、とさ。不思議だね。すき焼き、旨いのに!!

October 31, 2011

コメント(6)

-

山口さんちのツトム君のお母さんに何が?

昨夜ふと、「山口さんちのツトム君」のメロディーが心に思い浮かび、何となく口ずさんでいたのですが、どうも二番までの歌詞しか思い出せないというね。「山口さんちのツトム君」 作詞・作曲 みなみらんぼう山口さんちの ツトム君このごろ少し変よ どうしたのかナ広場で遊ぼって 言っても絵本を見せるって 言ってもいつも答えは同じ 「あとで」つまんないナァ山口さんちの ツトム君このごろ少し変よ どうしたのかナ大事にしていた 三輪車お庭で雨に ぬれていたけさは元気になったかナ 「おはよう」返事がない ・・・この先、歌はどういう風に続くんだっけ? って言うか、そもそも一体何ゆえにツトム君は元気がなかったんだっけ? で、家内とも相談した結果、確かお母さんに関係があるのではなかったかと、そこまで思い出せた。お母さんがいないからツトム君は元気がなかった、と。しかし、それにしてもツトム君のお母さんはなんでいないんだっけ? 病気で入院か何かしていたのか? それとも・・・ で、あれこれ思い出しているうちに、ようやく真相にたどり着きました。そうそう、ツトム君のお母さんは、田舎に帰っていたんだ! 山口さんちの ツトム君田舎へ行ってたママが 帰ってきたらたちまち元気に なっちゃって田舎のおみやげ 持ってきたつんだばかりのイチゴ チョッピリすっぱいね そうそう、そうだった、そうだった! ツトム君のお母さんは実家に帰省していたのでありました。あー、スッキリした! ん? だけどさ・・・。 なんかおかしくない? ツトム君ってのは、三輪車に乗るくらいだから、ほんの小さい子ですよね。母親というのは、普通、そんな小さい子を置いて実家に帰省するものか? 一つ考えられるのは、母親の実家でご不幸があったとか。小さい子を連れての葬儀参列は大変ですから、祖父母ならともかく、叔父さんくらいの間柄なら子供を夫に預けて、ということは十分あるでしょう。 あるいは・・・。 ツトム君のお父さんとお母さんの間に何かあったとか?! お父さんの浮気がばれて、お母さんが「実家に帰らせていただきます!」状態。お父さんも負けずに「おーよ、帰れ、帰れ。だがツトムは渡さんぞ」的な。 ま、色々考えてみると、なかなか謎の多い、想像をたくましくさせる歌詞ではありますね。 なーんて思って、何となくこの曲に関してググっていたら、また衝撃の事実が判明。 実はこの曲を作ったみなみらんぼう氏は、子供の頃、母親と死別していたんですな。で、その時の寂しい思いが、自然とこういう曲を彼に作らせたのだと。みなみらんぼう氏自身、ずっと後になってそのことに気づいたのだとか。 ひゃー! くだらない想像をしてごめんなさい! この曲は、実はみなみさんの悲しい悲しい思いのつまった曲でもあったのね・・・。子供を置いて母親が実家に帰るというシチュエーションが妙なのは、実は、作者自身が無意識のうちに母の死を隠ぺいしようとしたことに起因していたのですな。 まあ、色々あるもんですなあ・・・。

October 30, 2011

コメント(8)

-

目の前にあることを少しずつ

先日から悩まされてきた頼まれ仕事が、今日、ようやく片付きました~。 これもね、ざっと10万円ほどの小遣い稼ぎなんですけど、その割に時間と労力が掛かるので、あんまり「楽して儲かった」的な感じがありませんな・・・。ま、現実問題として、10万円稼ぐのも大変だ、ってことですかね。 それにしても私の性格というのか、結局、一度に一つのことしかできないというところがあって、この仕事に関わっている間は、他のことができないわけ。で、実は11月4日が締切のもう一つの仕事があって、こちらの方は全然手を付けてないと。 というわけで、明日からは今度はこちらの仕事に追われることになりそうで。やれやれ、貧乏ヒマなしとはまさにこのこと。 で、一度に二つ以上の仕事を同時並行的にこなせない自分を不甲斐ないと思っていたわけですが、そしたらね、今日、たまたま雑誌を読んでいて、次のような一言に出会いました。 「目の前にあることを少しずつこなしていけば、絶対に大丈夫」 これ、クリフトン・リーという、カリフォルニアの片田舎に広大な土地を所有し、自ら家を幾つも建てて、一種のコミュニティーを作っているおっさんの談なんですが、リーさんの叔父さんという人が「目の前にあることを少しずつこなしていけば、絶対に大丈夫」という哲学の持ち主で、リーさんはこの叔父さんの言葉に影響を受けて、今日までやってきたんですと。 言ってみれば「千里の道も一歩から」とか、そういうのと同じことを言っているのでしょうけど、私のように、当座やらなくてはならない仕事しかできない人間からすると、「目の前にあること少しずつやっていけばいいんだよ」と言われると、何だか少しホッとします。今の自分を肯定してもらったようなもんですからね。 というわけで、明日からまた、目の前の仕事を淡々とこなすことにしますわ。 それでは皆様、今日はお休みなさーい。

October 29, 2011

コメント(0)

-

『ハリポタ』の一体何が悪いのか

うちの科では毎年この時期「卒論中間発表会」というのをやるのですが、ま、中間発表会と言いながら、要するにこういうものをやることによって学生にプレッシャーをかけ、滞っているに決まっている卒論執筆に拍車をかけるわけですな。 で、この発表会では、私のゼミ生の発表だけでなく、他の先生方のゼミに所属している学生たちの発表を聞き、彼らがどんな卒論を書こうとしているのかを知る、というのも一興でございまして。 で、ある先生のゼミ学生は、『ハリー・ポッター』をテーマに卒論を書くのだそうで、まあ、そういうご時世だなと思ったのですが、その学生の発表によりますと、『ハリポタ』ってのは、英米両国において、かなり激しい批判に晒されているというのです。特にアメリカでは、図書館からこの本を追放せよ!という声が、いずれの州においても高いのだそうで。 では一体、なにゆえにこの本はそれほど激しい批判を受けるのか、と言いますと・・・ 「魔法使いの話」だからでーす! ガーン! ひゃー、『ハリポタ』から「魔法」を差し引いたら、後には何も残らないじゃん? ということはつまり、全否定! ま、要するにですね、アメリカのようにキリスト教原理主義が横行するような言説空間においては、「魔法」のような邪悪なもの、邪教めいたものを主題にした物語はいかん! ということなんですな。 ふーむ。そうですか・・・。でも、魔法だとか魔法使いの話って、アメリカにまったくなかったっけ? 『奥さまは魔女』とか、人気番組ではなかったのか? その辺のことは、当の学生に聞いてもあまりはっきりした答えは聞けませんでしたけど、私が推測するに、「魔法」そのものもさることながら、その「魔法」を「学校で」「子供に教える」という、あの物語の前提が、良くないと判断されたのかもね。アメリカでは、子供を「社会通念上よろしくないと考えられているもの」から遠ざける、ということが徹底されていますからね。 しかし、それにしてもさ。『ハリポタ』程度のものをさ。目くじら立てて焚書の刑に処してやれ!と気色ばむアメリカ社会も、少々アレですな。 だけど、それこそがアメリカなんだ、ということを理解するのは重要でしょうな。 というわけで、今回の卒論中間発表会、私にとってもいいネタの仕入れにはなったのでした。

October 28, 2011

コメント(2)

-

「乞うご期待下さい!」

今、通勤路の途中に新しいガソリンスタンドが建設中なんですけど、そこに大看板が立っていて、「12月○日、新規オープン! 乞うご期待下さい!」って書いてある。 「乞うご期待下さい」・・・。なんかちょっと変じゃないですかね。「乞うご期待!」か、「ご期待下さい!」か、そのどっちかじゃないすか? 「乞うご期待下さい!」って言われると、何か少し余計な気がする。 でも、乞うご期待下さいって言い方、私はちょっと面白いなと思ってて、毎日その看板の前を通るたびに、クスって笑わしてもらってます。 さて、もう今日は3コマ授業した挙句、道場で汗を流してきたので、もうクタクタのヘナヘナです。明日また、しっかりしたブログ書きますので、今日のところはこの辺で。 明日ののブログに、乞うご期待下さい!

October 27, 2011

コメント(2)

-

お寿司を食す

なんか今日はそんな気分だったので、夕食は外食をすることにしました。向かったのは、某回転寿司店。 回転寿司って久しぶり。だけど、こういうところって、来るたびにシステム的に進化しますな。 昔は回転寿司っていうと、とりあえずグルグルお寿司が回っていて、たまたま食べたいものが回ってきたらその皿を取るというシステムか、 あるいはカウンターの中にいるお兄さんたちに声をかけて、こちらの食べたいものを能動的に注文する、という感じでしたけど、最近は目の前のタッチパネルを操作して、自分の食べたいものをガンガン注文するんですね。すごく便利。 でまた、そんな調子で出てくる寿司が、けっこうおいしいのよ。ま、寿司通の人に言わせたら、「そんなこと言っているようじゃ、釈迦楽教授の味覚も大したことないねえ」なんて言われちゃいそうですけど、ワタクシ的にはこのレベルの味の寿司が食べられれば十分満足かな。 それに「チャンチャン焼きサーモン」とか「炙りトロシャブ」とか、正統的なお寿司屋さんでは出さないような変わりダネも色々あって、これがまた結構いけるんだ。 しかも家内と二人でたらふく食べて、お会計が2,000円を少し上回るくらい。ええ? 一人1,000円ちょい? ウソでしょ? っていうくらい安い。「今日はお金がないから、寿司でも食いに行くか」という感じじゃないでしょうか。ま、こういうところはクルマで行くことが多いので、お酒を飲まないですからね。 というわけで、今日は懐を痛めずにお寿司を堪能し、他愛なく幸せな私だったのでした、とさ。

October 26, 2011

コメント(0)

-

関口存男のドイツ語習得法

関口存男(せきぐち・つぎお)ってご存知? 1894年生まれの人で、ドイツ語学の碩学なんですけどね。知らなければ「つぎお」って読めないですよね。 で、この人のことをドイツ文学者でエッセイストの池内紀さんが書いているのを、今読んでいるのですけど、この関口さんって人が、まあ凄いのよ。 何が凄いって、関口さんのドイツ語習得法が凄い。 関口さんは、旧制中学を二年時にやめて、大阪地方幼年学校という、いわば軍人養成学校みたいなところに入り直すのですが、ここでたまたま語学のクラスでドイツ語組に振り分けられるんですな。で、そこでドイツ語の初歩を習い出す。 で、この時、ふいにドイツ語をマスターしようと決意した関口さんは、心斎橋の丸善に行って、何でもいいからドイツ語の本を買うことにするんですな。とはいえ、あまりお金はないので、安いレクラム文庫の中から、それでも一番分厚い本を買ってみたら、たまたまそれが『罪と罰』のドイツ語訳だったと。 で、そのドイツ語訳『罪と罰』を辞書を引き引き読み始めるのですが、何しろまだドイツ語の初歩を習っている段階で、そんな本を読むほどのドイツ語力などあるわけがない。だから読むといってもちんぷんかんぷんなんですが、それでもそのわけの分からない一行か二行の文を、二十遍も三十遍もただひたすら読むわけ。 で、そんな風に、ちっともわからない文章を来る日も来る日も読むわけですが、二年ほどかかって『罪と罰』を数百ページ読んだ頃、不思議なことが起こった、というのですな。不思議なことに、その頃からドイツ語の文章が「何だか」分かるようになってきたというのです。完全に分かるわけではないけど、「何だか」分かるようになってきた。 そればかりではなく、その頃からドイツ語の文章が頭の中で鳴り響き始めたと。 で、それがうるさくて仕方がないので、頭に鳴り響くドイツ語を紙に書き取ってみたら、『罪と罰』のあるページがそのままそっくり書きあがったんですと。 で、そんなことが続くうち、何だか急に『罪と罰』がスラスラ読めるようになってきたんですな。 あまりスラスラ読めるので、いや、そんなはずはなかろうと、試しにこの本の一番最初のページに戻って読み直してみると、かつてちんぷんかんぷんだった文章が普通にスラスラ読める。あれ、おかしいなと思ってそのまま読み進めたら、十ページでも二十ページでもスラスラ読める。 そうして、関口さんは、志を立ててから二、三年のうちに、ドイツ語を完璧にマスターしてしまいましたとさ。 で、関口さんは、読んでもまるでちんぷんかんぷんな本を何年も読み続けるというような、バカげたことをやった自らの経験を踏まえ、「いったい若い者のやらかす無意味なことほど意味深いものはありません。若い者が何かおかしなことをしたら、教育家はその点を最も尊重すべきだということがわかります」と述懐するわけ。 うーん、いいね、この言葉! 「若い者のやらかす無意味なことほど意味深いものはない」か。これは肝に銘じておこう。 こういう言葉なんだよね、ワタクシが「腹の底にこたえる言葉」と言うのは。こういうのが聞きたいのよ、ワタクシは。 というわけで、関口存男おそるべし、と思ったところで、疲労のあまり寝てしまいました。今週は忙しいのよね、私。だから、この本、まだ最初の二十ページくらいしか読んでませんけど、とりあえずここまでは面白いということで。これこれ! ↓ことばの哲学著者:池内紀価格:1,890円(税込、送料込)楽天ブックスで詳細を見る

October 25, 2011

コメント(4)

-

東名・岡崎インター周辺の3車線化の危険性を指摘する

昨夜、東名高速で東京から名古屋に戻りました~。東名の集中工事は既に終了していたので、ほぼ定刻の4時間フラットで走り切りましたわ。 しかーし! 工事渋滞は終わっていたものの、大きな問題が新たに作られておりましたぞ。 問題は、岡崎インター手前(東京より)の区間でございます。この辺、前から3車線化の工事をしていたのですけど、それが今回の集中工事によって完成したわけ。 で、3車線になったのはいいのですが、もともと2車線の道路を無理やり3車線に変えただけなので、完成した道路は危険極まりないものになっちゃっているんです。 まず一車線の幅がものすごく狭くなってしまった。そりゃ、もともと2車線だったものを3車線にしたのですから、一車線の幅が狭くなるのは当たり前。普通乗用車でさえ、ちょっとハンドルがぶれると、隣の車線を侵犯してしまいそうです。これがトラックとかバスになったら、車線に沿ってクルマを走らせるだけで結構気を使いそう。 そして、この区間、路肩がまったくなくなってしまいました。もう、一番左の車線となると、すぐ脇は壁ですよ、壁。 つまり、故障車が一時的にクルマを停めるスペースが全くないわけ。 これは危険でしょう! 3車線満杯でクルマが走っていて、故障車が出たらどうするの? 路肩がないわけだから、車線上に停めるしかないですよ。そうなれば、後続車に次々に衝突される可能性大じゃないですか。 しかもね、岡崎インター手前というのは、東名高速全体の中でも名うての事故多発地帯なんです。ドライバーの間で「魔の区間」と呼ばれているところよ。その事故多発地帯で、車線が狭くなり、路肩もないとなったら、もう事故を増やすための工事をしたようなもんじゃないですか。それも、重大な事故、死亡事故をわざわざ増やそうとしているようなもんだ。 確かにそのための対策というのか、この区間の最高速度は60キロに落とされているようで、何か所にもわたって「速度制限60キロ」の電光掲示は出ています。 しかし! それまで快調に100キロ+アルファで走ってきたクルマがですよ、電光掲示板見たからといって、40キロ以上もスピードダウンするはずがないじゃないですか! 昨夜にしても、この区間を60キロで走っているクルマなんか一台もない。みんながみんな、100キロで飛ばしてましたよ。 逆に、もし誰かが電光掲示を見て、指示通りにスピードダウンしてごらんなさいな。それが事故につながるって。みんなが飛ばしている中、一台が急に40キロもスピードを落としたら、それを予期していない後続車は急ブレーキを踏むこととなり、下手をすれば衝突することになります。これはこれで危険だ! というわけで、東名岡崎インター手前の3車線化、百害あって一利程度(渋滞の若干の緩和?)です。そんな一利より、安全の方がよっぽど大事。Nexco中日本よ、こんなバカなことはやめて、今すぐこの区間を2車線に戻しなさい! さもなくば、近い将来に絶対重大な事故が起きますぞ! これは教授からの警告!です。危ないっ!!

October 24, 2011

コメント(0)

-

昨日の学会

今日の事、というより昨日の事なのですが、学会に参加してきました。 今回の学会は、「母校の母校による母校のための学会」という色彩が強いので、集まる面々はかつてお世話になった恩師たち、大先輩、先輩、同輩、後輩という感じになるのですけど、これがまた居心地がいいというのか、悪いというのか・・・。 ワタクシの場合、普段は名古屋に居て母校とあまり関わりがないだけに、自分としてはこの学会に対して「お客さん」意識が強く、参加する度に、まるで見ず知らずの家族に混じって飯を食うような居心地の悪さを味わうことになる反面、恩師の方々や大先輩たちに声をかけていただいたり、ずっと年下の後輩から「御著書読みました~!」とか「この間の学会発表、拝聴してました~!」などと言われたりすると、「あら、皆さん、ワタクシのことを覚えていて下さったの?」的な嬉しさもあったりして。 で、この学会に対して、居心地よくとけ込むべきなのか、はたまた一匹狼的に片隅で縮こまっているべきなのか、態度を決めかねるところがあって、それでミョ~に疲れるのよね~・・・。 それはともかく、今回の学会のテーマは「災害と文学」というもので、もちろん3月の東北大地震に触発されてのもの。で、災害と文学がどう関わって来たかということをめぐり、4人のパネリストがそれぞれ「黒死病(ペスト)と中世英文学との関わり」「リスボン大地震と18世紀西欧文学」「パニック文学事始め」「社会言語学から見た東北大地震の教訓」という話題から切り込まれて、こちらに知らないことが多かっただけに、勉強になりました。テーマ全体のまとめをするならば、生きるか死ぬかっていうような大きな天変地異に遭遇すると、それによって人間ってのは何か一つ覚醒するところがあって、いわばマンネリ化した生活に活を入れらるというのか、それを起点にして新しい言説を生み出すところがある、ってことですかね。 と同時に、それとは逆のパターンですけど、「想定内/想定外」という問題もあって、人間、「想定外」のことに出くわすと判断停止の状態に陥り、そのため目の前にある現実を正しく受け入れられなくなる、というところもある。例えば「災害」にも色々あって、ある日突然、空から大量の蛙が降って来る、なんてことがあるのだそうで、これは実際に歴史上、何度も起こっていることなんですが、そういう災害が起こった場合、一応人間はパニックに陥るものの、それを理解しようとはせず、意図的な忘却をしようする。 で、よく考えてみれば、今回の東北大地震の原発問題も、空から降るカエル(こういう空から変なものが降る現象を、「Falls from the skies」を略して「Fafrotskies」と呼ぶそうですが)のような「想定外」の災害同様、一旦パニックに陥った後、「そんなものはなかった」ことにし、事実に蓋をしようとする方向の動きが見られるわけで、これもまた災害の言語化(この場合は「非言語化」ですが)の一つの例であると。 つまり、大災害に対して人間がどういう反応をするかというのは、文学の方向から見ても色々考える材料があるんだ、ということですな。 というような勉強をして参った次第でござりまする。あ、そうそう、「大災害」を英語でなんと言うか、という話で、イギリス人のパネリスト氏曰く、「catastrophe」というと、その出来事によって人々が度肝を抜かれ、茫然自失、何も対処できない状態のことを言うので、今回の東北大地震のように、人々がすぐに復興へ向けて動き出したような場合、「disaster」と言う方が当たっているのではないかということをおっしゃっておられたのも、ちょっと勉強になりましたね。 さて、忙しくものんびりした時間をすごしたこの週末も最終日。今日はこれから名古屋に帰りますが、その前に少し、親孝行がらみで、どこかレストランでおいしい昼飯でも食ってきますかな。明日からはまた名古屋発のお気楽日記でお目にかかります。

October 23, 2011

コメント(0)

-

おいしい蕎麦屋発見!

名古屋というところは、「きしめん」や「味噌煮込みうどん」に代表されるように、基本、うどん文化圏であることもあって、おいしいお蕎麦屋さんがなかなかないんですわ。それが蕎麦喰いのワタクシとしては非常に不満なところなのですが。 しかし、ついに私の価値基準からして「蕎麦屋」と認定してもいいお店を見つけましたよ。名東区は高針にある「遊登里庵」がそれです。この店、前から気にはなっていたのですが、最近、店の外に「新そば」の掲示が出たので、これはいい機会と思って試してみたわけ。 ま、店名がイマイチ垢抜けない感じ(垢抜けてるつもりで名付けたのでしょうけど・・・)ですが、どうしてどうして、実際に食べてみると、ここの蕎麦はかなりイケてます。 蕎麦喰いにもそれぞれ好き好きがあって、濃い灰色の十割そば、しかも麺を太目(かつ不揃い)に打った田舎風が好き、なんて人もいるでしょう。しかし私はまさにその逆で、麺は細く、シコシコとした強い歯ごたえがあって、色的には割と白っぽいのが好み。東京で言えば荻窪の「本むら庵」の蕎麦が理想。八ヶ岳の「いち」もそんな感じでしたけど、ここはもう蕎麦屋ではなくなってしまったという噂を聞きました。残念・・・。 で、今回試した「遊登里庵」の蕎麦は、まさに私好みの方向性を持った蕎麦なんだなあ。今日は「鴨ざる」を食べたのですが、熱いたれに蕎麦をつけ、鴨肉と一緒に啜る旨さ! 家から近いところにこんな名店があったとは。しかも、店内のしつらえがレトロ・モダンで、BGMがジャズというところもいいじゃないの。 それから、蕎麦湯もね、すごくいい。ここの蕎麦湯は、ゆで汁を出すのではなく、蕎麦湯専用にわざわざ作ったもので、ねっとりとして甘味があり、まるで淡い汁粉のよう。 表通りから一本入ったところにあるにも関わらず、客の入りもそこそこいい。やはり、名古屋にも蕎麦喰いは居て、うまい店があると聞けば、多少遠くからでもやってくるような人がいるのでしょうな。 というわけで、名古屋・高針にある蕎麦の名店「遊登里庵」、教授のおすすめ!です。ざるが840円、さくら(桜海老とノリがどっさり入ったぶっかけ蕎麦)が1370円、天ざる・鴨ざるが1690円くらいだったかな? それから昼のランチが1500円(ただし数に限りあり)といったプライス・レンジですよ~! さて、このように書いている私、実は東京の実家におります。明日、東京で学会があるものでね。集中工事の東名を避け、中央道で山回りして帰省したこともあって、ちょいと疲れました。今日はもうこの辺にして、寝ましょうかね。それでは皆様、お休みなさ~い。ぐーぐー。

October 20, 2011

コメント(0)

-

小学2年生と話す

今日は今週3回目の出張で、尾張旭市にある某小学校に行き、小学2年生の保健の研究授業を参観してきました。 今日は「けがをなくそう」がテーマで、不注意な行動を慎み、かつ怪我をしやすい環境を排除することの大切さみたいなものを子供たちに伝える、という感じの授業で、実習生はなかなか上手に授業を進めていました。 ところで、昨日見た小学6年生とは異なり、小学2年生となるとまるで子供というか、格段に幼いですな。 で、幼いということは、恐れ知らずということでもあり、教室に突如現れた不審者たるワタクシに子供たちは興味津々です。「あの人だあれ?」「○○先生のそのまた先生なんだって」などという小声の会話がヒソヒソと聞こえてくる。 で、そのうちに少年が一人、大胆にも私に近づいてきて話しかけてきた。 その時私は、教室の後ろの壁に貼ってあった「サツマイモの観察」という掲示を見ていたのですが、その少年、その様子を見て私に「サツマイモ、大きくなったよ」と。 で、私が「そう。そいつはスゴイね」と言うと、彼、得意げに「だって秋だもん!」ですと。 で、さらに続けて「だから、もうすぐ実を取るの。冬になったらさあ、雪がこーんなに(と言って、自分の目の高さくらいを指示しながら)積もるでしょ。そしたら、サツマイモは雪に埋まって、どこにあるか分からなくなるしさあ」ですって。 そこで私が、「そりゃ、大変だ。もしそんなことになったら大損だね」というと、彼はもうすっかり「雪に埋まる」という話題に夢中になり、「もしさあ、ソフトボールが雪の上にあったら、白と白でしょ。だから、どこにあるか分からなくなるよ。こーんなに掘っても掘っても、見つけられないよ」と。なるほど。 子供って、面白いね。 ところで、教室の壁にはサツマイモの観察記録の他にも色々貼ってありまして、ちょっと面白かったのは、「あ・い・う・え・お」の5文字を頭に据えて作文する、という勉強の成果です。 例えば、「あさですよ いいてんき うきうき えがおで おきました」とかね。 「あしたは いよいよ うんどうかい えがおでたべたい おべんとう」。なるほど、うまいもんじゃないですか。でもちょっと、優等生過ぎるか? 「あめをもらって いいきぶん うれしすぎて えがおいっぱい おもしろいことがおこります」ってのもありましたね。「あめをもらって いいきぶん」というところがいいな。 「あまい いいりんごを うしがたべようとしたとき えんまこおろぎが おとした」。後半の展開が斬新だね。 ってなわけで、今日はちいさな子供たちの各種言動に癒されてきたワタクシだったのでありました、とさ。

October 20, 2011

コメント(0)

-

これが小学校、歴史の授業の実態だ!

今日は教育実習生の研究授業参観の2回目。前回と同じく豊川の方の某小学校にお邪魔して、本学学生の研究授業を参観して参りました。 で、今日私が参観したのは、6年生の歴史の授業で、テーマは「参勤交代」。江戸幕府が参勤交代の制度を確立し、有力大名を疲弊させて反逆を起こせないようにした、というあたりのお話。 しかし、今日の研究授業はちょいと惨敗だった・・・。 と言っても、当該の実習生がダメダメだった、ということでは必ずしもなくて、今日の公立小学校の教育方針自体に問題があるんですな。 このブログでもしばしば指摘しておりますが、今日の小学校教育の大方針は、「子供自身に考えさせる」ということです。ですから授業の基本は、まず子供たちに問いかけ、彼らに考えさせ、意見を言わせ、それを教師がうまく掬いあげながら集約する、という形になります。逆に言えば、教師が一方的に生徒たちに「教える」ことは極力避けるべきだ、というのが、基本路線なわけ。 ですから、「参勤交代」を教えるにしても、まず大名行列の絵とかを子供たちに見せ、それをよく観察させて何かを発見させ、その発見を発表させ、そこから教師がその意味を解説する、という手順になります。 理想的なシナリオはこうです。まず参勤交代の絵を子供たちに見せ、彼らに「列が長いなあ」「人が大勢いるなあ」「鉄砲や槍を担いでいる人もいるなあ」「駕籠に乗っている人もいるなあ」といった発見を促す。そして、そんな大名行列をさせられている大名たちの気持ちを推測させ、「沢山お金がかかりそうだ」「長距離を移動するのは大変だ」「家族と離れるのはさびしいなあ」「将軍は厳しいなあ」「将軍に反抗したいけど、お金がないなあ」といった意見を言わせる。 で、そこから、「一体なぜ、将軍は諸大名にこんなことをさせたのだろう」と教師が問いかけ、「大名にお金を沢山使わせるつもりなんじゃないか」「疲れさせるためにやったのでは?」「将軍に反抗できないようにさせたのだろう」などといった「正解」を引き出す。 ところが。実際にはそんな上手い具合にはいかないのよ。 例えば今日のクラスにしても、大名たちの気持ちを子供たちに推測させると、「昔は電話がなかったから、江戸幕府と地方の大名が直に対面してコミュニケーション出来ていいと思います」とか、「久しぶりに江戸が見れて大名たちは喜んだと思います」とか、「戦争がなくなって、やることがなくなった武将たちにとって、参勤交代はいいウォーキングになって、健康にいいと思います」とか、そういう意見が出るわけ。で、そこからさらに「でも、エライ人は駕籠や馬に乗っていくから、運動にならないんじゃないかと思います」などという意見が出、それに対して「いや、乗馬はいい運動になるって、テレビで言ってたよ」というような反論も出て、参勤交代の話が、いつの間にか「乗馬は痩身に役立つか」という話題に移っていくというね。 で、そのあたりで終了の鐘が鳴って、今日の授業で学んだことは、「乗馬は、いい運動になる、かもしれない」ということだったという・・・。 小学校の歴史の授業で、生徒の主体性を重視した授業運びをすると、こういうことになるんですよ! これが実態。 もうね、馬鹿馬鹿しいというか。歴史なんてのは、基本、知識なんだから、教師が情報量詰め込んだ話をすればいいじゃない。 戦国時代を勝ち抜いた徳川幕府が、参勤交代なる妙手を編み出して、有力大名の反乱を抑えることに成功したことなんて、政治戦略としてものすごく画期的じゃないですか。よその国でそういう戦略をとった国ってあるの? もし日本独特のものなのだとしたら、すごいことですよ。昔の日本人が、いかに政治力に長けていたか、いい例になるじゃないですか。 もちろん、そういう戦略が採用できたということは、徳川幕府がそれ以前に他を圧倒する実力を身に着けていたから出来る話であって、その前提となる条件だって伝えておくべきでしょう。それに、参勤交代が諸大名にどのくらいの負担を強いたか、諸藩の財政のうち、参勤交代のために捻出しなければならなかった費用がどのくらいのものだったか。地方から江戸まで行くのに、どのくらいの人的被害が出るものか。そういう細かいところだって、調べたら面白い事実が出てくるはず。また、一口に参勤交代と言っても、親藩大名、譜代大名、外様大名と、それぞれの大名の立場によって意味が違っていたでしょうし、その辺の話だって面白いかもしれない。 戦争をせずに平和を維持する政治戦略として、参勤交代なる制度がどれほど巧妙な仕組みだったか、子供たちに教えたらどんなにかいい勉強になっただろうに。 しかし、「教師が一方的に教えるのはダメ」「まず子供に考えさせよう」という馬鹿な方針があるために、そういうタメになる勉強は実現不可能になるわけよ。その代わりに子供たちが学んだのは、「乗馬は、いい運動かもしれない」ということですからね。 とにかく、本当はめちゃくちゃ面白い日本史も、こんなくだらない教育方針でやったら、何にも身に付かないというのは、火を見るより明らか、でしょ? なのに、今は日本全国、どこでもこんな感じよ。教えるよりまず、生徒の考えを聞く、と。 教育実習の参観で日本の義務教育の実態を見るにつけ、「このレベルの生徒たちに自主的に考えさせるとか、意見を言わせるなんてのはナンセンス! まだ知識の量も、判断力もなく、正しい判断をするだけの力がない子供たちに、自力で判断させるなんて百害あって一利なし! 大人である教師が、ちゃんとしたことを一方的に教えてこそ、教育が成立するのだ」ということを、ワタクシは声を大にして言いたくなります。さてさてこうした学校現場の実態、読者諸賢は如何に受け取られますでしょうか?

October 19, 2011

コメント(6)

-

死のロード

今週は週の内3日が出張ですから、まず「死のロード」と言ってよかろう、でございます。 で、出張3回のしょっぱなとなる今日は、学生の教育実習の研究授業を参観するため、豊川にある小学校に行ってきました。 しかし、この時期、豊川とか豊橋方面への出張はキツイのよ。というのも、毎年この時期に東名高速が集中工事をやるので、普段なら30分で行けるところが2時間半かかる。2時間半よ。だから今日は5時半に起床、6時半に自宅を出発するという、超夜型の私にとっては非常に辛いスケジュールでした。 しかし、ま、仕事だからね。 で、とりあえず当該の小学校に着いてびっくりしたのは、玄関先にでーんと立て看板があり、そこに「釈迦楽先生 ご来校ありがとうございます」と書いてあったこと。もう、やめて下さいよ、そんな大層なもんじゃないんですから! 照れるじゃないですか・・・。 で、申し訳なくも手厚い歓迎を受けてしまった後、肝心な研究授業に向かいます。今日は3年生の保健の時間。夜早く寝ると翌日一日元気に暮らせるよ、というようなことを、おチビちゃんたちに噛んで含めるように教えると、そんな内容の授業でした。 ま、実習生もなかなか上手に授業をしていましたし、おチビちゃんたちもいい子にしてたので、研究授業としては良かったかな。しかし、小学校3年生って、「夜は早く寝ましょう」的なことを授業で教わるもんでしたっけ? 私がその年代の頃は、もうちょい、大人っぽいことをやっていたような気がしますけど、そんなもんだったかしら? 忘れちゃった。 しかし、授業を参観していて驚いたのは、いまどきの小学校3年生の日常生活です。 授業の中で、現状の自分の生活スケジュールと、目標とすべき生活スケジュールを対比させるところがあったのですが、様子を見ていると、クラスのほとんどの子供が毎日1時間半くらい塾に通っていたりするわけ。それにプラスして「ゲームをやる時間」とかが1時間以上確保されていたりするので、寝るのが10時とか11時になっちゃう。 私なんぞ、小学校3年生くらいだと、8時頃には寝かされていたような気がするけどなあ。土曜日だけ9時まで起きていていいとか、そんなルールがあったような気がする。もちろん塾なんかに行ったことはないし、ゲームなんかそもそも存在しませんでしたしね。私の子供の頃のゲームといえば、トランプとか花札とかボードゲームですから、可愛いもんです。 なんか今時の子供たちって、やることや考えることはまるでお子ちゃまなのに、生活ぶりは大人みたいなんですな。私の子供の頃とちょうど逆だ。 周りがそんななのに、自分の子供だけ8時に寝かせ、ゲームもやらせなければ塾にも行かせない、なんてことをやろうとすると、同級生との話題に事欠きそうですし、今日日、子供を育てるってのは大変なんだろうなと思います。うちは子供がいないから、他人事ですけどね。 とまあ、そんなことをあれこれ考えながら、出張終了~。帰りは23号線を走って帰りました。途中、幸田というところを通過するのですが、ここは「筆柿の里」と呼ばれておりまして、細長い形の柿が名産。道路わきに、無人販売店があちこちに設置されているので、10個くらい筆柿が入った袋がたったの100円ということで、ついお土産に買ってしまいました。 さてさて、今日の出張は疲れましたけど、こんなのが今週はまだあと2回もあるというのですから、やれやれ、といったところでございます。はあ~・・・。

October 17, 2011

コメント(4)

-

すわ、ポルターガイスト?

このところなんだか家の中に異変が! まずは理由もなく時計が止まり始めたこと。電池式の時計ですから周期的に止まるのは当たり前ですけど、二つ同時に止まるというのはねえ・・・。 しかも、一つは完全に止まるのではなく、秒針がゆっくり進むんですわ。だけど、割と最近電池変えたばかりだよなあと思い、試しに正確な時間にセットし直したら、案の定、普通に動き出した。じゃあ、なんでさっきまでゆっくり進んでたの?! そうかと思うと、今度はキッチンで「ガタンッ!」と音がして、何かと思ったら、蛍光灯が外れて落ちていた。照明器具の中で落ちたので、床に落ちて割れたわけではないですけど、普通、そんなことってありますかね? ひゃー、ひょっとしてポルターガイスト? 何だかコワイ! さて、今日も今日とて、つまらん頼まれ仕事を続行中。ほんの小遣い稼ぎの仕事なんですけど、こんなに苦労するなら、来年から断ろうかなあ。 でも、ま、引き受けた仕事は最後まで面倒を見るのがプロ。もうひと踏ん張りして、笑われない仕事をしますわ。では、では。

October 16, 2011

コメント(0)

-

今シーズン初みかん

今日も家にこもってだらだらと仕事。建設的な仕事ではなく、お金のための仕事。それがぐずぐずと進まないので、何だか充実感がありませんな。 そんな中、唯一良いことだったのは、今シーズン初で温州みかんを食べたこと。みかん好きのワタクシとしては、これが秋から冬にかけての愉しみの一つなのでございます。 で、みかんってのは豊作とそうでない時と、周期的に繰り返すわけですが、そのシーズンで最初に食べたみかんの味で、「今年はどっちか」というのが大体わかるところがあります。 その意味で言いますと、今シーズンは割と期待できる方向性を持っているのではないかと。まだ青みの強いみかんでしたけど、甘さが勝っておりましたからね。 ワタクシの場合、放っておくと際限なく食べてしまうので用心しないといけないのですが、とにかく今日は「みかん記念日」となったのでした。嬉しいなあ。みかん大好き。

October 15, 2011

コメント(0)

-

寝ダメ・カンタービレ

先週末、大阪出張の直後に柔術の大会があり、それに加えて後期が始まって2週間の疲れがどっと出たのか、研究日で家に居た私、今日は一日寝てました。寝ても寝ても眠いもので、諦めて寝ダメをするつもりでずっと寝ちゃった。本当は寝ている暇ないんですけどね。寝ダメは「寝貯め」でもあり、「寝駄目」の意味もありますな。 ってなわけで、ダメダメな今日の私、また寝ます。おやすみなさい。ぐーぐー。

October 14, 2011

コメント(0)

-

激痛の効用

今日は仕事帰りに道場で汗を流してきたのですが、師範に「三段技」をかけられると、あまりの激痛に息は止まり、「死ぬ! 殺される!」という恐怖で「ふあ~、ああ~・・・」と変な声まで出てしまうというね。 で、手を放してもらってからも痛みでしばし畳の上を転げ回って悶絶していると、師範曰く「痛いですか?」と。 で、私が「そら、痛いですわ・・・」と答えると、師範続けて曰く「そうですか。でも痛みというのは大切です。時折、死ぬような痛みを身体に与えると、内側から生きる力が湧いてきます」と。 師範にそう言われて思い返すに、確かにそういうところはありますね。で、そう納得すると、その瞬間からふと我に返ったように痛みが遠のいていくような気すらしてくる。 そんな私を見ながら、師範がさらに続けておっしゃるには、「戦争を経験した人って、すごい生命力があるような気がしませんか? 極端な飢えとか、極端な苦労を通過してきた人というのは、それを跳ね返すだけの力が内側からむくむくと頭をもたげてくるような気がします。八光流における痛みもそれと同じで、稽古で痛い技を掛けあうことで身体に活を入れ、それによって生命力を呼び起こすわけです」と。 うーむ、納得。 そして納得顔の私に追い打ちをかけるように、「ですから、釈迦楽さんもうんと稽古して、私に激痛を与えて下さい。今のところ釈迦楽さんの技では、技が持っている本来の痛みの2割くらいしか届いていません」ですと! ひゃー! 2割でしたか! 5割くらいは到達していると思っていたのに~! 先生も涼しい顔してキツイこと言うなあ・・・。 しかし、「激痛が生命力を覚醒させる」というお話は、何だか妙に心に沁みたというか、深く納得するところがありました。おーし、これからは痛みを恐れず技をかけあって、私の中で眠っている生命力を叩き起こすぞ!

October 13, 2011

コメント(0)

-

柔術演武に出る

さて、先週の土曜日に大阪で行われたアメリカ文学会の全国大会に出席した私ですが、大会二日目は欠席して名古屋に戻り、翌日曜日に愛知県は犬山で開催された八光流柔術の師範大会に参加し、愛知県下の門人として、大会の準備や設営、全国から集まる師範たちの出迎え、そして宗家の前での演武の披露などをやってきました。 この大会は全国の師範の顔合わせのための大会でありますから、普通はただの門人が参加できるものではないのですが、大会の開催県にある道場の門人だけは参加できるんです。ですから、めったにないチャンス、私も張り切って参加しましたよ。 で、武道館の設営担当だった私は、朝も早よから犬山市の武道館に行って会場設営をし、宗家や師範たちを迎える準備を整え、午後からは宗家・師範たちと共に犬山城のすぐ脇にある針綱神社での神事にも参加。 宗家・師範たち・門人たち、総勢60人くらいが一堂に会し、神社でお祓いを受けた後、神社の舞台で宗家が技を奉納するわけですが、初めて見る宗家の技、さすがに切れていましたなあ。 で、この後、会場を武道館に移し、そこで宗家講演の後、愛知県下の門人たちが中心となって、宗家の前で演武をしたのですが、これには私も参加。まあ、緊張しますわ。なんたって宗家と、全国の師範たちの前で演武するのですから、下手なことはできません。それに、無様な技を見せたら、我らが師範A先生の顔をつぶすことになってしまう。 というわけで、わずか5分ほどの時間でしたが、数種の技を夢中で披露しましたよ。 で、愛知県下の道場の門人たちの演武が一通り終わった後、今度は全国の師範たちの演武が続きます。これも凄い。そして最後は宗家がもう一度見事な技を披露して下さり、かくして年に一度の大会が終了となりました。 というわけで、初めての演武、そして宗家や師範たちの技を見ることができて、色々勉強になりましたけど、この日一日、ずっと緊張していたので疲れました。 それにしても、前日までアメリカ文学会の全国大会に出ていましたので、二つの「大会」のはなはだしい違いは強烈でしたなあ。方や「アメリカ文学」という洋物にまつわるアカデミックな大会であり、方や「柔術」という日本の古武道にまつわる神事でしょ。前日までのスーツを脱ぎ捨て、今日は道着に黒帯、一方、宗家と師範たちは紋付き袴ですからね。神社で皆々様と共にパンパンと柏手を打ちながら、「俺も随分と対極的な二つの団体に所属しておるなあ・・・」と感慨しきりでございました。

October 12, 2011

コメント(0)

-

学会で勉強したこと

ってなわけで(って、どんなわけかは昨日のブログを読んで下さいな)、大阪万博の思い出に浸った後、肝心要の学会に参加し、研究発表を聞いたのですが、今回、私が一番期待していた発表は、ウォレス・スティーヴンズというアメリカの詩人についてのものでした。ま、私は基本的に詩には興味がない、というか、詩の良し悪しがよく分からない無粋な人間なので、通常であれば詩や詩人についての研究発表は聞かないのですが、今回は発表される先生が私と同世代の非常に優秀な先生であり、また学会の会議などでしばしばご一緒する方でもありましたので、ま、「お手並み拝見」的な興味があったんです。 で、その先生の発表によりますと、スティーヴンズという詩人はそもそも性格的に寡黙というのか、人前で話をするのが大の苦手。それどころか、自分の奥さんとすら20年以上にわたって会話を交わしたことがないというほどの変人さんなんだそうで、そんな風ですから詩を書くと言っても「別に自分の詩を人に読んでもらいたいとも思わないし、自分だけ分かっていればいいもんね、口笛ピュ~」と嘯くような感じだったらしいんですな。もう、読者に対するサービス精神ゼロ。 でまた、彼の詩自体もメッセージ性に乏しいのだそうで、なんか色々書いてはあるのだけど、それを読んでも、結局、何が言いたいのかよく分からない。「作者の言いたいこと」が何なのか、よく分からないと。 かてて加えて、スティーヴンズの後期作品になるにしたがって、前期作品の模倣が頻繁に行われるようになる。自分自身の作品を、自己模倣してしまうわけですよ。だから読者としては、「なーんかこの感じ、前に読んだことあるな~」的な印象を受けることにもなる。新しい作品を発表してはいても、内容的に新たなものが増えないわけですな。まるで、もはやスティーヴンズには言いたいことが完全に無くなってしまったかのよう。 つ・ま・り、一見すると、スティーヴンズの詩作品ってのは、どんどん希薄になっていくように見えるわけですね。下手をすりゃ、「才能の枯渇?」と疑われかねない。 じゃ、本当にそうなのか? 本当にスティーヴンズの詩は、時代を追うに従って自己模倣に陥り、無内容になっていくのか? というのが、発表された先生が設定された問いです。 で、もちろん「そうではないだろう」というのが、その問いに対する先生自らの解答であるわけですな。そうではなくて、スティーヴンズの詩に見えるこういう傾向というのは、意図的なものであり、また戦略的なものであるはずだ、と。そこには、意味があるのだと。 じゃ、その意味とは何か? スティーヴンズというのは1879年生まれの1955年没ですから、活躍した時期から言えば20世紀前半。ということは、彼より前の世代の詩人たちというのは、19世紀のロマン派詩人ということになるわけです。大雑把に言えば、ね。 で、そういう前の世代の詩人たちの詩がどういうものだったか、となると、これはもう内容盛り盛り。言葉を足して足して、説明して説明して、詩人の言いたいこと、読者に伝えたいことを盛れるだけ盛ると、そういう感じだった。つまり、「詩を書くこと=言葉を可能な限り盛ること=詩人のエゴの増殖」という図式があったらしいんですな。で、それはエゴの増殖であると同時に、読者へのサービスでもあって、「読者であるあなたのために、面白い内容を湛えた言葉をこんなに提供しちゃいますよ~」という姿勢でもある。 ということは、その時代の詩人たちがやっていたことっつーのは、結局、「言葉」というものを「エゴ」とか「サービス」の器にしちゃって、それの大盤振る舞いをやっていたということになる。八百屋さんの店先の、トマト山盛りのざるみたいなものにしちゃった。 で、スティーヴンズのような20世紀以降に活躍した詩人たち、とりわけ東洋の短詩形(例えば日本の俳句とか・・・)と出会って衝撃を受けた経験を持つモダン詩人たちは、自分たちより前の世代の詩人たちによるこういう言葉の扱い方に反感を抱いたのではないかと、その先生は推測するわけです。 で、言葉を「八百屋のざる」として使うことを止めるにはどうすればいいか? ということを突き詰めて考えた時に、「意味を乗せる機能を奪う」という方法論に行きついたと。そして、それこそがスティーヴンズが試みた、「意味を伝達しない詩」「言いたいことが何なのか、よく分からない詩」だったのではないか。 そして、「言葉をどんどん少なくしていくことで純粋さに到達する」と言ったような、己を抹消していくことにヨロコビを見出してしまうオリエンタルな発想にも乗っかって、言葉から余計なモノをはぎ取ることで浄化し、言葉本来の輝きを取り戻す、というような使命感がスティーヴンズにはあったのではないかと。 だから、スティーヴンズの後期の作品に見られる表面的な無内容さ、自己模倣とは、言葉を浄化するための、彼なりに考え抜かれた技法だったのだ! ・・・というのが、ワタクシの理解したところによれば、その先生の今回のご発表の趣旨でございます。 で、これを聞いたワタクシの感想ですが、さすが、内容豊富な発表でありまして、発表の仕方も申し分なし。で、それだけ内容豊富でありながら、自分が調べたすべてを発表するというのではなく、こんなの氷山のほんの一角を示したに過ぎないよーんということを感じさせるような余裕もぶっこいていて、感心することしきり。さすがに、いい腕してます。 が! まあ、全体として、興味ないな、ワタクシとしては。(爆!) そもそも詩に興味がないのだから、そうなるのも当たり前ではあるのですけど、そんなさあ、「言葉の浄化」とかさあ、されたって、ワタクシ的には別に~って感じです。別に感心しないわ。言葉なんか、色々くっついているから面白いので、研ぎ澄まして浄化しちゃった言葉なんて、スイカの皮の近くの身みたいなもので、おいしかないよ。おいしいの、それとも? ま、そういう部分はありますが、でも色々勉強したことはしたので、いつになく面白い学会ではあったのでした、とさ。

October 11, 2011

コメント(0)

-

大阪での学会1

ひゃー、大阪での学会から戻って参りました~。今回は、予想以上に収穫の多い学会でした! ま、収穫ってったって、学会自体よりも、大阪に出張したことが収穫だった、という意味なんですが・・・。 学会は週末の土日に行われたのですが、私は前乗りで金曜日の昼に大阪入り。というのは、金曜日の夕方から学会の役員会が行われるからでーす。で、とりあえず大阪万博(Expo70だよ、Expo70!)の跡地近くにある阪急ホテルにチェックインして、そこから今回の学会の会場となる関西大へ移動。 で、役員会を無事済ませ、その後役員による懇親会に出席。実はこの場である役員の先生と個人的な相談をし、ある重要な示唆をいただくことに。その内容は明かせませんが、これが一つ目の収穫ね。 で、この懇親会ではもう一つ重要な収穫がありまして。というのは、同世代の役員の先生のお一人が2年程前からフライ・フィッシングにはまっているということを知り、一度フライ・フィッシングというものをやってみたいと思っていた私は、その人と釣りに行く約束を取り付けたから。こういう経験というのは、上手な人に連れて行ってもらうというのが最善の入門法ですから、これで私もフライ・フィッシングへの道が開けたというもの。ラッキー! これが収穫の二つ目。 懇親会がお開きになった後、私はそのまま宿泊先のホテルに戻ったわけですが、私が泊まることにしたそのホテルの周辺には本当に何もないので、懇親会会場周辺でビールとおつまみなどを仕入れてからホテルに戻り、部屋でのんびり一人酒宴。出張の醍醐味と言いましょうか。 で、翌朝。これまたラッキーなことに、何の相談もしなかったにも関わらず、同じ学会に参加する我が親友T君が同じホテルに泊まっていることが判明したので、朝食はそいつと一緒に。一人で食べることが苦手な私としては、相棒が居てくれて助かりました。 その後チェックアウトして、学会に参加・・・ではなく、まずは二人して大阪万博の跡地にある記念公園に向かいます。学会は午後からですからね。 それでホテルから徒歩でその公園に向かって歩き始めると、おおっ! 岡本太郎作「太陽の塔」が見えてくるではありませんか! でかいっ! そして懐かしい! 私も相棒のT君も1970年に開かれた万博には行ってますので、それこそ41年ぶりに太陽の塔に再会したわけですが、開催当時は太陽の塔の周辺に丹下健三設計のお祭り広場があって、塔そのものは半ば覆い隠されていたわけですな。ですから今回、抜けるような青空の下で太陽の塔の全貌を初めて見て大感動。盛り上がる、盛り上がる! それこそ二人とも太陽の塔に10メートル近づくに連れ、「おお! この斜め45度の角度から見たところがいいっ!」「横から見たところもいいっ!」「うしろ姿がまたいいっ!」などとはしゃぎつつ、シャッターを切る切る。そんな無駄に沢山撮った中から一枚を披露しましょうか。これこれ! ↓ さらに万博記念館で、Expo70 当時の展示も見たのですけど、これがまた感動的でね。高度経済成長時代、まだ「公害」なんて言葉もなかった頃、日本人は希望に満ちていた。科学の進歩や世界平和ということを無邪気に信じていた時代。そういう時代に開かれた大阪万博は、これからますます日本も世界も良くなると誰もが思っていた時代の象徴だった、ということをつくづく実感。開会式の映像なんかも見ましたけど、そこに映し出された当時の日本人の顔の輝いていること! いい時代だったんだな、ということがよく分かる。 で、思うんですけど、この万博のことを、ちゃんと検証した研究書とか本ってあるのかしら? 岡本太郎と太陽の塔をめぐるあれこれを記した本はあるでしょうけど、そうじゃなくて、万博全体を総括するような本。私が知らないだけならいいですけど、もしまだそういうものがないなら、今のうちに誰かがそういう仕事をしなくちゃいけないんじゃないかなと。すごくいい社会学の本になると思いますけどね。 ところで、この万博記念館で、ガシャポンをやっていましてね。岡本太郎デザインのオブジェが8種類ほど、ガシャポンで買えるわけ。というか、ここでしか買えない、今しか買えないものなのよ。だから、いい年こいたおっさん二人、列に並んで買っちゃっいましたよ。しかも、2回並んで買っちゃった。私は2つ買いましたが、T君は3個も買ってた。もう、懐かしさと感動で夢中になっているおっさんたちを止めることは、誰にもできません。 さて、そんな調子で太陽の塔と記念館を堪能した我ら二人は、モノレールと阪急線を乗り継いで、ようやく学会会場へ。 で、相棒のT君が開会式でアメリカ文学会会長がどんな挨拶をするか聞きたいというので、四半世紀にわたってこの学会の会員であるワタクシ、初めて全国大会の開会式に参加してしまったという。 と、これがまた私にとっては収穫でありまして、会長の挨拶も良かったのですけど、それ以上に個人的なことで会いたかった人とたまたまお会いできた。で、短い時間ながら、この方とあるプロジェクトの相談ができたんです。これまたラッキー! もうね、太陽の塔と万博記念館と、この方にお会いしたことで、今回の学会参加は大成功。もう、何も思い残すことはない。 って、まだ学会発表一つも聞いてませんけど、何か? いやいや、ちゃんと聞きましたよ、発表も。でも、とりあえず今日のところはここまでのご報告ということで。明日は学会発表そのものについて少々報告いたします。乞うご期待でございます。

October 10, 2011

コメント(2)

-

追悼 スティーヴ・ジョブズ

やっぱり駄目でしたか、スティーヴ・ジョブズ・・・。享年56歳とは、あまりにも早すぎる。 同じくIT方面のカリスマにビル・ゲイツが居ますが、ビル・ゲイツの方は自分のアイディアと才能を、世界を牛耳るために使ったみたいなイメージがあるのに対し、スティーヴ・ジョブズの方は、その独創的なアイディアを、ただ世界中の人をワクワクさせるために使った、というような印象があります。実際、パソコンがこれだけ普及したのも、音楽配信の形が根底から変わったのも、みんなスティーヴ・ジョブズの貢献ですからねえ。 そういう意味では、彼こそ、ノーベル賞にふさわしいのではないかしら。物理学賞なのか、経済学賞なのか、平和賞なのかわかりませんけど。とにかく、世界中の人々の暮らしをこれだけの規模で変えたのですから、そういう賞に値すると思います。 マックを愛用し、初代 iMac も使い、今また iPhone 4S に乗り換えようとたくらんでいるワタクシとしては、スティーヴ・ジョブズの死が残念でたまりません。ご冥福をお祈りいたします。 さて、週末の学会に向けて、明日は大阪入りでございます。ちょっと更新が途切れるかも知れませんが、名古屋に戻ってからまた色々とご報告いたします。 それでは皆様、間近に迫った連休をお楽しみ下さいね~。

October 6, 2011

コメント(0)

-

ノーベル文学賞、そろそろアメリカ来るか?

今年もノーベル賞発表の季節となりました。 昔みたいにやれフォークナーが取りました、ヘミングウェイが取りました、サルトルが取ったけど断りました、みたいな巨人たちの時代と比べるとアレですけど、まあ、話題にはなりますわな。 で、アメリカ文学からの受賞者となると、1993年のトニ・モリスン以来、20年近くにわたって受賞者が出ていませんから、そろそろ来るんじゃないかと。 で、めぼしい候補者となると、トマス・ピンチョン、ボブ・ディラン、フィリップ・ロスあたり? あとはちょいと確率が下がってジョイス・キャロル・オーツ、コーマック・マッカーシーとか? ま、オーツとマッカーシーはないな。ボブ・ディランも、うーん、多分無理かな・・・(N先生、ゴメンナサイ!)。 一方、ピンチョンとロス、この二人はあり得るんじゃないでしょうか。日本の研究者の間ではピンチョンの方が圧倒的に評価が高くて、このところじゃんじゃん研究書が出版されていますけど、実はロスも相当なものではないかと。 ということで、多分、日本の大半のアメリカ文学研究者は、アメリカから受賞者が出るならピンチョンと思っているでしょうが、ワタクシはロスに賭けましょう。さて、ワタクシの見立ては当たるかどうか?! もっとも、ピンチョンは謎が多い作家なので、受賞した場合、授賞式に顔を出すのか?という下世話な興味はありますけどね!

October 5, 2011

コメント(0)

-

釈迦楽教授、走る!

周囲の人たちに押されるように、というのか、惹かれるように、というのか、最近、にわかに「ランニング」に興味を持ち始めたワタクシ。確かに柔術の稽古や日々の筋トレでパワーは付きましたが、持久力がないので、息切れが早いんですよね。で、持久力を付けるには、やっぱりランニングかなと。それに『Tarzan』最新号によれば、ランニングに勝る脂肪消費はないっちゅーじゃないですか。 とはいえ、いきなり公園デビュー・・・じゃなくて、ロード・デビューするってのも、なんとなく気恥ずかしいので、まずは室内を走り始めてみた。 いや、別にルーム・ランナーみたいなマシンを買った、というのじゃないですよ。ただ単に、自宅マンションの中を走り回っているだけ。リビングから走り始めてキッチン横通過! 長い心臓破りの廊下を抜け、書斎へ! そこでターンして復路へ! みたいな。 そんなんでトレーニングになるの? とお思いのあなた。甘い。こんなんでも30往復くらいすると結構な運動になるのよ。仮に片道20メートルとして、30往復ならトータル1.2キロくらいになるでしょ。軽く汗ばむくらいにはなります。 で、ただ走るのではなく、ランニングの質にもこだわります。 例えば、「踵から着地しない」とかね。フラットに足の裏全体で、あるいは土踏まずより前の部分で着地することを心がける。それから、なるべく膝を曲げ伸ばししないように走るとか。膝の屈伸力で前に進もうとすると、ふくらはぎの筋肉を酷使することになり、長距離走るのがきつくなるのだそうで。心がけとしては、股関節を柔軟にし、へその辺りから足が生えているようにイメージしながら、股関節の動きで足を運ぶというね。もちろん、ひょこひょこした上下動をなるべく抑え、なるべくすーっと水平移動のような感じで走ることも心がけます。 それから腕の振りも小さめに。胸を張り、両肩を後ろに引くような感じで、あとは肩甲骨の動きを意識しながら自然に振るようにする。 あと、ワタクシの場合、走る姿勢が猫背になりがちなので、おへそを意識し、おへそを突き出して、おへそからどんどん前に進んでいくようなイメージで走ることを心がけます。あるいは、頭頂部を前方、やや斜め上の方から引っ張られるようなイメージで走る、というイメージでもいいようですが。 すると・・・ スピードが違ってくるんだよね! 同じ走力で走っていても、上のようなことを心がけると、俄然加速して、速く走れるようになるんですわ。やっぱり走るにしても、「正しい走り方」というのがあるんだ、と実感します。 で、さらに思うのですけど、こういう「正しい走り方」を、学校時代に習ったことがないなと。小・中・高と、体育の時間はもとより、学内マラソン大会の練習だとか、クラス対抗駅伝大会とかの練習で、やたらに走らされた記憶がありますけれど、そういう時はただやみくもに走らされるだけで、走法についてきちんと教えてもらったことがない。「グラウンド10周走ってこーい」とか言われるだけ。 これは、考えてみれば、日本の体育教育の怠慢以外の何物でもないのではないかと。 っていうか、体育の教師って楽だよね! 「やれ」って言えば、あとは適当にそばにいて見ていればいいんだもの。「走ってこい」とか、「今日はサッカーやる」とか、そういう指示を最初に出すだけなんだから。 我々英語教師も、これからは体育方式でやるかあ。教室に入って、いきなり、「よーし、じゃ、今日は英語しゃべれ」とか言って、後は見ているだけ。なーんてね。 ま、それはともかく、今まで辛く退屈なだけだったランニングも、正しい走法を研究しながらやれば、結構、楽しいものでございます。 というわけで、今はまだしがない室内ランナーですけど、いずれロード・デビューして、華麗に街中を走り回ろうと考えているワタクシなのでした。いっそホノルル・マラソンとか、出場しちゃおうかな・・・? これこれ! ↓【送料無料】Tarzan (ターザン) 2011年 10/13号 [雑誌]価格:550円(税込、送料別)

October 4, 2011

コメント(4)

-

後期スタート! で、赤ちゃん登場

ひゃー、始まっちまいましたよ、後期が。もうなんか、ぐったりっていうか、げっそりっていうか、かなりウツ。これからまた、毎日授業やらないといかんのだなあ・・・。面倒くさいなあ。誰か代わりにやってくれんかなあ。 で、今日ですけど、今日は大学院の授業がありまして。後期から受講するという院生が2名あり。そこで授業のガイダンスをひとくさり。 ・・・なんですけど、いつもとちょっと様子が違ったのは、なぜか赤ちゃんが研究室にやって来た、ということでありまして。 実は、院生の一人が赤ちゃん連れだったんですな。赤ちゃんも、赤ちゃん、完全な乳飲み子よ。 で、これがまたなかなか別嬪ちゃんな可愛い赤ちゃんでして、見ているととても和むのですけど、大学院の授業をやっているまさにその場に乳飲み子が居る、というのは結構シュールというか、調子狂うんだな、これが。 だって、授業のことをしゃべっていても、赤ん坊がむずがると、つい見ちゃうんだもの。で、お母さんはもちろん、もう一人の院生(女子)も見ちゃうので、要するにその場にいる全員が赤ちゃんに注目しちゃうわけよ。 で、しばらく皆で赤ん坊をあやしたりなんかしていると、さて授業再開となっても、さっきまで自分が何を話していたのか、分からなくなるという・・・。 やっぱり、赤ん坊ってのは存在感あるからねえ。研究室の主たる当の教授よりよっぽど存在感がある。 しかも、この赤ちゃん、本物の乳飲み子だから、授業の途中だろうとお乳を上げないといけないわけ。もちろん、お母さんも慣れたもので、ショールで覆ってうまいことやるのですけど、それにしてもやっぱり目のやり場に困るよね! だけど、おなかがいっぱいになると赤ん坊というのは素直に静かになるもので、それはまた可愛いのよ。 ということで、可愛い赤ちゃんの研究室到来で、癒されるやら、困惑するやら、いささかあたふたしている新学期のワタクシなのでありました、とさ。

October 3, 2011

コメント(0)

-

熊谷守一著『へたも絵のうち』を読む

一昨日、付知峡の近くにある熊谷守一記念館を訪れた折、そこで売られていた熊谷さんの書かれた自伝『へたも絵のうち』(平凡社)を買いました。普通の書店やネットで買うより、熊谷守一記念館で熊谷さんの著書を買った方が思い出になりますし、記念館のスタンプを本に押したり、記念館の入館券を本の見返しあたりに貼っておけば、それは世界で唯一の本となり、より一層、記念になりますからね。私はよくそういう本の買い方をするんです。 で、昨日、それを読了しましたので、以下に心覚えを書き付けておきます。 熊谷守一記念館が付知峡の近くに立っていることからも分かるように、熊谷さんというのはもともと付知のご出身。自伝によれば、付知峡というのは周囲を山に囲まれ、世間との交通があまりなかったもので、世間の常識とは離れた独自の荒く押しの強い気風があったらしく、旅人もここを通過する時は急ぎ足で逃げるように通り過ぎたのだとか。 熊谷さんの父親というのは、岐阜市の初代市長や衆議院議員なども務めた地元の有力者、商売の方も色々と手広くやっていたのだそうで、付知の家の他に岐阜市内にも製糸工場と別邸を持ち、そこでは二人のお妾さんがいた。で、熊谷さんは物心ついた頃から実の母親の許から離され、岐阜のお妾さんたち、およびその子供たち(異母兄弟)と共に過ごしたというのですから、お金持ちのお坊ちゃん育ちとはいえ、なかなか複雑な家庭状況です。 ところで熊谷さんには兄・姉が何人か居て、その中で次兄とは仲が良かったそうなんですが、この次兄というのがまた変わった人で、「梨の木の兄」と呼ばれていた。なぜそう呼ばれていたかというと、この人が家の前にある梨の木が好きで、大人になってからもいつでもこの木を撫でていたからなんだそうで。そして撫でながら「もうすぐ春が来る」とか言うんですって。春が来ると梨の木の木肌が湿り気を帯びてきて、しっとりとしてくる。それで春の到来が近いことが分かるというのです。そんな心優しき変わり者ですから、多分、守一さんのお父さんは、この次兄ではなく、守一さんに期待していたのかもしれません。 しかし、小さい時から複雑な大人の事情を目にしてきた守一さんは、小学生の頃から既に大人のやることは信じられん、という確信を得、学校でも先生の言うことなどは大して気にも留めずに好き勝手にやっていたんだそうで。 で、そんな風ですから、中学校を卒業してからも守一さんは父親の跡を継ぐ方向には進まず、好きな絵を描く勉強をするために予備校を経て上野の美術学校へ進学。ここで、黒田清輝、藤島武二などの教授陣の指導を受けつつ、青木繁などの同窓生たちと絵の勉強に打ち込んだと。青木繁という人は相当に我が強く、傍若無人な人だったようで、教授陣のことも馬鹿にし、友人に対しても不義理を重ねたため、しまいには誰一人として彼に構う人がいなくなってしまった、とか、黒田清輝は絵の実力よりも政治力で名高い一方、藤島武二は秀才肌だったなど、この美校での青春時代の思い出や、教授陣や同窓生たちの人物評はなかなかの読み物になっております。 さてそんな美校を出た守一は、差し当たり絵で食っていけるはずもないということで、農商務省の樺太調査団に加わって辺境の地を訪れ、漁場のスケッチなどを仕事にしたんですな。船に乗ることが多く、他の団員と共に激しい船酔いに悩まされたそうですが、一度、嵐にあって船が沈みかけたことがあり、その時ばかりは船酔いもケロっと治って、団員の中には鼻歌を歌い出す者もいたとか。人間、生きるか死ぬかというところに立つと、船酔いどころではなくなる、ということを体験して面白かったとか。また、当地で出会ったアイヌの人々の暮らしを記述した部分は、さながら一幅の絵になっています。 2年間の樺太生活を切り上げた守一さんは、その後、岐阜に戻って今度はヒヨウを始める。ヒヨウというのは「日傭」のことで、山から切り出した材木を川に乗せて下流まで運ぶ仕事のこと。ここでの経験も、へえ~と思わせることばかりで、守一さんも色々な経験をしたんだなあと思わされますね。 で、そんな生活を何年か経験した後、縁あって再び上京し、結成間もない二科会に参加、そのあたりから絵描きとしてのキャリアが再開するわけですが、結婚して子供が次々に生まれた頃はどういうわけか絵を描く気にならず、貧窮生活の中で次々に子供が病気で死んでいくと言う、悲しい経験もされている。それでも絵を描く気になれないときは描かないというポリシーは曲げなかったと言いますから、守一さんも相当な頑固者ではあります。 しかし、やはり才能と研鑽はいずれ表に現れるもので、次第に絵も売れるようになり、名前も世に出るようになったと。 『へたも絵のうち』という本は、日本経済新聞の『私の履歴書』に掲載された聞書きによる自伝を本にまとめたものなんですが、これが書かれた頃の守一さんは90歳代。その頃の守一さんの生活は、まず朝起きて軽く朝食をとり、あとはタバコをふかしたりしながら、奥さんの仕事が終わるのを待つ。奥さんの仕事というのは、二人で飼っている様々な鳥に餌をやることなんですな。で、それが終わると二人で囲碁を打つ。で、昼過ぎからは夕方まで昼寝。 そうして夕方から絵を描き始める。かつて絵を描く気になれなかった時代がウソのように、90歳台の今は絵が描きたいというのですな。だからもっと長生きして、沢山絵を描くというのが、唯一の望みであると。後半生の4、50年というもの、自宅の庭より外には一切出ず、その世界の中だけでこの上なく充足した生活を営んだそうです。 ま、熊谷守一さんの生涯というのは、こんな感じだったようで。 飄々としてマイペースの人生。と言えば、守一さんの人生をとりあえず言い表せそうですが、それを貫くにはよほど強い気性がなければならないはずで、そういう芯の強さを踏まえての超俗、なんでしょうな。 自伝ってのは、あんまり得意げに書かれると嫌になるものですが、守一さんのように飄々とした人に、昔こういうことがあったと語られると、本当にすんなりと頭のなかに情景が入ってくるもので、この『へたも絵のうち』、読後感のよろしい本でございました。彼の絵のファンは無論のこと、そうでない方も、一読に値する本と思います。教授のおすすめ! です。これこれ! ↓【送料無料】へたも絵のうち価格:1,155円(税込、送料別)

October 2, 2011

コメント(0)

-

腹立たしい国会図書館の杓子定規なルール

仕事でどうしても読みたい資料が国会図書館にあったので、勤務先の大学図書館を通じて必要箇所の全文コピーを頼んだら、断られてしまいました・・・。 私が読みたかった資料というのは、ある会社の社史のようなもので、かつてそこに所属していた人たちがそれぞれ思い出の記を綴った文章を編纂したものでありまして、個々の文章は数ページから十数ページほどの短い物ばかり。で、寄稿者の一人が書かれた数ページの文章をコピーしてもらいたかったのですが、それはならんとのお達しです。 理由は簡単で、国会図書館では著作物の全文コピーはご法度だからです。たとえそれが大勢の著者による編纂物とはいえ、個々の著者の寄稿分はそれ単独で「全文」に当たるので、わずか数ページの文章であろうと、それを全文コピーすることは著作権法に違反する、ということなんでしょう。 まあ、趣旨は分かりますが、それにしてもこの法律、杓子定規というか、アホくさいねえ・・・。 常識で考えて、著作権法で守るべきものと、守らなくてもいいんじゃないの、というものがあると思うわけですよ。 例えばマイナーな作家の小説など、それをコピーして読まれてしまったら、著者の元に印税が届かなくなり、その著者の生活を危うくするというような場合、それは著作権法で守るべきでしょう。その他、全文コピーを許さない方がいい、というケースは、多分、いくつかあるでしょう。それは認めます。 だけど、社史に収められた元社員の思い出の記とかね、そういうのは、書いた本人だって、それで儲けようとか思っていないわけでしょう? そうであるとしたら、それを妙に保護し、全文を読ませないことによって、一体どんなメリットがあるというの? それは「保護」と言いながら、実質、資料の「死蔵」を進めているだけじゃない。使われない資料に、何の意味があるんだって。 そういうのはさあ、資料とその著者を法律で守ると言いながら、実は殺しているんだよ。 ま、今回の場合、資料の貸借はしてくれるらしいので、その資料を私は読めることは読めるようですけども、その場合でも、私が隠れてコピーをしないように、大学図書館の司書の監視の下に閲覧する、という形になるとのこと。ばかばかしいねえ・・・。うちの大学の司書さんだって、いい迷惑だよ。 それに、その資料を読むだけでなく、あとで正確に引用したい場合はどうすればいいのか。ひょっとして書写しろと? 21世紀に、書写ですか? 今は、世界史的に貴重な資料、たとえば「死海文書」だってネット上で閲覧できる世の中だというのに・・・。 まあ、とにかく、学問的にまったく意味のない国会図書館の行動に、いささか呆れているワタクシなのでした。

October 1, 2011

コメント(0)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 試練はチャンスです。

- (2025-11-27 06:53:21)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 届いたscope便と楽天ブラックフライ…

- (2025-11-26 22:13:16)

-

-

-

- 懸賞フリーク♪

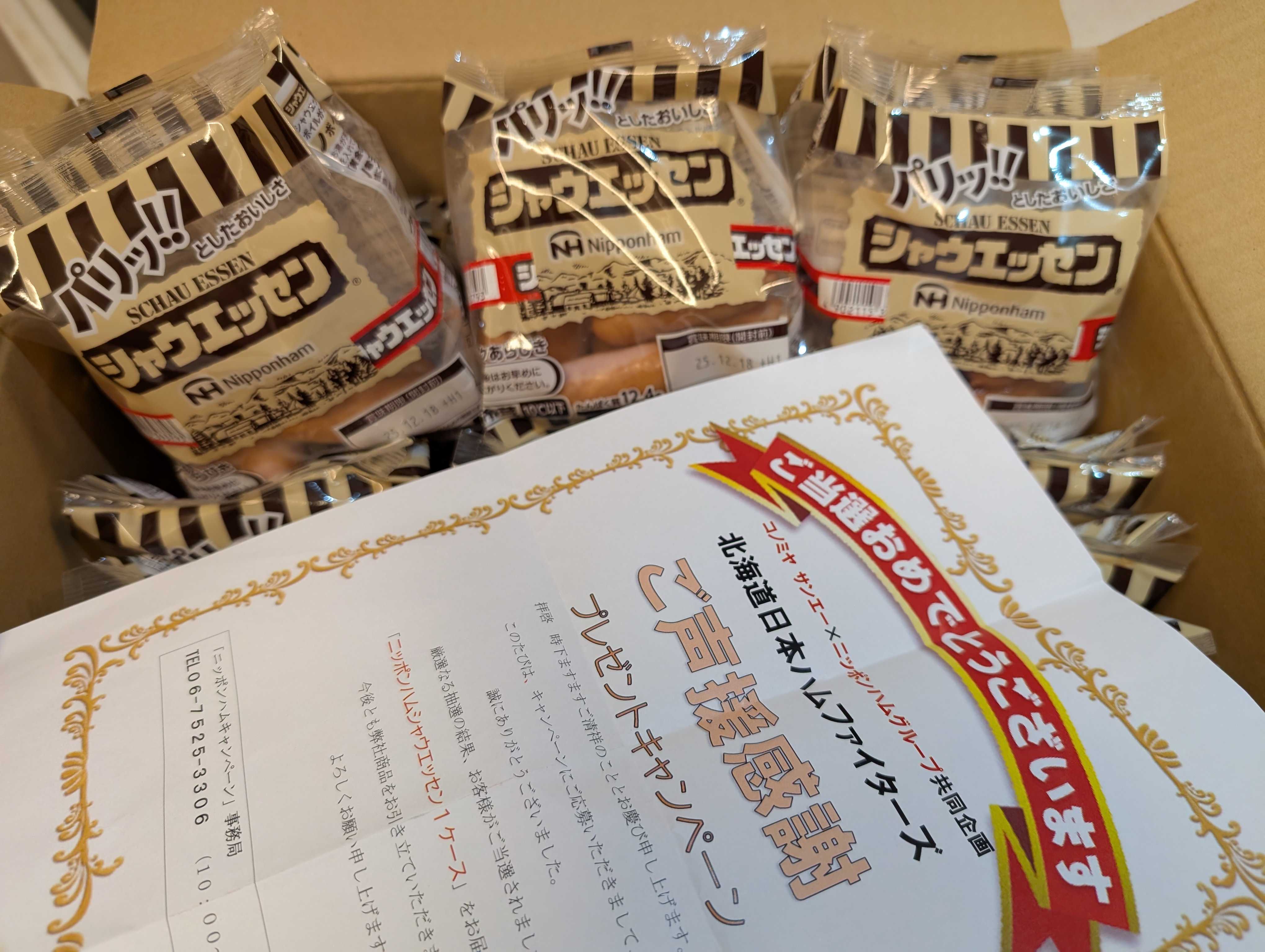

- シャウエッセン1ケース

- (2025-11-27 00:31:19)

-