2008年12月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

説教要約 489

「神の恵みと自分のわざ」 甲斐慎一郎 詩篇、103篇1~22節 「わがたましいよ。主をほめたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな」(2節)。 私たちは、一年を終える時、今までのことを回顧します。しかしその過去の出来事の中に何を見、何に心を留めるかによって、それは私たちの信仰の成長にとってプラスにもマイナスにもなるのです。 一、自分のわざに目と心を留める この103篇は、1~2節と20~22節において自分のたましいとほかの人たちに神への賛美を呼びかけています。その中間の3~19節には、ただ神のなされたみわざと、その恵みが記されているだけで、人間のわざや働きについては何も記されていません。 文化や文明と呼ばれるものは、進歩や向上を図る人間の営みであり、それは人間の偉大さや、その人間が行った偉大なわざを称賛するものです。確かに文化や文明は、人間の世界を向上させましたが、その反面、あらゆる罪悪の満ちている暗黒の社会をもたらしたことも否定することができない事実です。 これに対して真の宗教は、その暗黒の社会をもたらした罪悪から人を救うとともに、その救いを与えてくださった神の偉大さと、その神のなされた偉大な恵みのわざを賛美するものです。 聖書は、人間は生まれながらの罪人であると教えています(エペソ2章3節)。人は、神を全く恐れない不敬虔な者であり(ローマ3章18節)、「高ぶる者」、「ねたみ……でいっぱいになった者」です(ローマ1章30、29節)。この「不敬虔」と「高ぶり」と「ねたみ」こそ人間の代表的な罪です。 私たちが神のなされたみわざとその恵みを忘れて、人間のわざや自分の働きに固執して、それを誇示するなら、私たちの心は、このような罪に満ちてしまうのです。 聖書は、「すべての良い贈り物、また、すべての完全な賜物は上から来るのであって、光を造られた父から下るのです」と教えています(ヤコブ1章17節)。 ですから自分のわざや働きにおいて、良いわざは、神にゆだねて、神に栄光を帰し、悪い行為は、悔い改めて反省し、そこから教訓を学んだならば、やはり神にゆだねなければなりません。このようにする時、私たちは、神と人の前において成長していくことができるのです。 しかしもし私たちが、自分のわざや働きに固執し、それを誇示するなら、神に栄光を帰さない不敬虔の罪に陥るだけでなく、良い結果の時は、有頂天になって人を見下げ、悪い結果の時は、失望落胆して神と人を恨むようになるでしょう。 どちらにしても神のなされた恵みのみわざを忘れて、人間のわざや自分の働きに固執し、それを誇示するなら、感謝の心を持つことができず、あらゆる罪に陥ってしまうのです。 二、神の恵みに目と心を留める しかし私たちが人間のわざや自分の働きを忘れ、神の恵みのみわざを見るなら、事態は全く一変し、「不敬虔」と「高ぶり」と「ねたみ」とは全く反対のものが与えられます。 ◇「敬虔さ」が与えられます。神の恵みを忘れず、それに心を留めることは、神に栄光を帰することであり、神を恐れ、敬うことです。「主を恐れる者」(11、13、17節)とは、神の恵みを忘れず、神を敬う者であることは言うまでもありません。 ◇「謙虚さ」が与えられます。人は、神の恵みのみわざに心を留める時、自分のわざや働きの小ささと卑しさを知り、「私たちがちりにすぎないこと」(14節)を悟るのです。 ◇「愛」が与えられます。私たちは、「あわれみ深く、情け深い」主、また「怒るのにおそく、恵み豊かである」神(8節)に心を留める時にのみ、その神の愛に応えて、愛が与えられるのです。 私たちは、大晦日に、救いを与えてくださった神と、その神の恵みのみわざを心から賛美して1年を締め括ろうではありませんか。

2008.12.31

コメント(0)

-

説教要約 488

「モーセの祈りに学ぶ」 甲斐慎一郎 詩篇90篇1~17節 この詩篇の90篇は、40年間の荒野の放浪の終わり近くに書かれたモーセの晩年の作です。彼の愛した同胞の民イスラエル人は、「鉄の炉エジプトから」(申命記4章20節)出たものの、カデシュ・バルネアにおいて目的地のカナンにはいろうとせず、不信仰の退却をしたために神の御怒りを受け、次々としかばねを荒野にさらしてしまいました。しかも彼自身も小さな失敗のためにカナンの地にはいることを許されなかったのです(民数記20章12節)。 モーセの悲しみと心痛そして孤独感は、いかばかりであったことでしょうか。私たちは、このようなまれな境遇と立場に置かれたモーセが、この詩篇の記者であることを念頭において、この詩篇を読むならば、一つ一つに言葉に計り知れない重みがあることがわかるでしょう。 この詩篇は、永遠の神と有限な人間を鋭く対比させており、その構成は実に雄大であり、その内容は極めて厳粛なものですが、ただ冷たく観察しているのではなく、かえって神に対するほとばしり出るような祈りから、彼の熱い心情を察することができます。 一、モーセの黙想(1~11節) この箇所には3つ黙想が記されています。 1.生命のはかなさ(3~6節) ここには、「人をちりに帰らせて」とか、「あなたが人を押し流すと、彼らは、眠りにおちます」とか、「夕べには、しおれて枯れます」という言葉が用いられています(3、5、6節)。20歳以上の男子だけで60万人もいたイスラエルの人々が、40年間のうちに次々とひとり残らず、しかばねを荒野にさらしていくのを毎日毎日、目撃したモーセにとって、まさに人の生命は、このように映ったのであり、これ以外に死を表現する言葉がなかったのでしょう。 2.人生のむなしさ(10節) イスラエルの民は、40年間も荒野を放浪しましたが、その中には熱い日があり、また寒い日があり、雨の日や風の日も多くあったことでしょう。周囲は殺風景なだけでなく、危険な荒野であり、そこを天幕をかついで毎日毎日死ぬために、あてどもなくさ迷ったのです。まさに人生は、「労苦とわざわい」としか言いようがなかったのでしょう。 3.人間の罪深さ(7~9、11節) ここには何回も何回も「神の怒り」、すなわち罪に対する神の刑罰が記されています。モーセは、放浪しながら死に絶えていくイスラエルの民を見ながら、それがみな民の不信仰の罪のためであることを思い、今さらのように人間の罪深さと罪の恐ろしさを知ったことでしょう。 しかし私たちは、永遠の神を私たちの住まいとする時、すなわち永遠の神が私たちの生命となり、私たちの環境となるとともに、私たちの心の中に住むならば、この「生命のはかなさ」も、「人生のむなしさ」も、「人間の罪深さ」も解決するのです。 二、モーセの祈り(12~17節) この箇所には3つの祈りが記されています。 1.知恵を祈り求めています(12節)。 「自分の日を正しく数える」とは、自らの生命のはかなさとともに、人間には必ず死と死後の審判があることを知って(ヘブル9章27節)、神を信じ、神を恐れることです。この神を恐れることこそ、知恵の初めです(箴言9章10節)。 2.救いを祈り求めています(13~15節) 罪深い人間に必要なことは、罪を赦され、神の祝福と恵みが豊かに与えられることです。 3.わざの確立を祈り求めています(16、17節) 私たちは、神のみわざが現わされることによって、私たちの手のわざが確立され、神に喜ばれることを行なうことができるように祈らなければなりません。 このような祈りをすることによって神に近づくことこそ、永遠の神を私たちの住まいとする秘訣なのです。

2008.12.28

コメント(0)

-

説教要約 487

「降誕の意義(3)救い主の誕生」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、2章1~7節 歴史家であるとともに医者でもあるルカは、イエスの誕生の時と場所を歴史的また地理的な角度から興味深く記しています。 ◇誕生の時――クレニオがシリヤの総督であった時の最初の住民登録で、ヨセフとマリヤが登録のためにナザレから旅をして、ベツレヘムに着いた時。 ◇誕生の場所――ベツレヘムの馬小屋。 時間と空間を超越した永遠と遍在の神が、このように限られた時と場所という枠の中にはいって来られたのがイエスの誕生です。ですから時と場所に拘束されている人間の目には、誠に不思議な出来事に見えるのです。 一、時間と空間を支配しておられる神 イエスがユダヤのベツレヘムでお生まれになることは、当時から数えて約700年も前にミカによって預言されていました(ミカ5章2節)。しかし聖霊によって身重になったマリヤは、ナザレにいました(1章26節)。どうして、ベツレヘムでイエスを産むことができるでしょうか。 その頃、「全世界の住民登録をせよという勅令が、皇帝アウグストから出」ました(1節)。しかしこの勅令がローマから出て、ヨセフとマリヤの住んでいるナザレに届き、さらに彼らが旅をしてベツレヘムに着くまで、途中の様々な道程を計算して考えると、早すぎても遅すぎても、マリヤはベツレヘムでイエスを産むことはできなかったにちがいありません。 このようなことを少しも狂うことなく、ぴったりと一致させることができるのは、ただ時間と空間を支配しておられる全知全能の神のみです。 二、時間と空間の中にはいられたキリスト 人にはすべて、生まれた時と生まれた場所というものがあります。これは神によって造られた被造物の宿命です。そのために人間は、その生まれた時(または時代)と、その生まれた場所(または環境)という枠に拘束されて、その枠の中でしか生きられません。 すべての人は、この世から生まれ、歴史の中から出て来た者です。人間は、限られた時間(時代)と、限られた空間(場所)の中から出て来た者であるということができます。 これに対してキリストは、「この世へと降誕された。この世から生まれたのではない。彼は、歴史の中から出て来たのではなく、外側から歴史の中へはいられた」のです(オズワルド・チェンバーズ)。無限の神が、限られた時間と空間の中にはいって来られたとは、何と驚くべきことでしょうか。 そしてこのようなことを可能にする唯一の方法が、処女マリヤの胎を借りて誕生される処女降誕なのです。 三、時間と空間を越えて臨まれるキリスト 使徒パウロは、「あなたがたのうちにキリストが形造られるまで」と述べており(ガラテヤ4章19節)、また「キリストが……信仰によって、あなたがたの心のうちに住んでいてくださいますように」と祈っています(エペソ3章17節)。 神であるキリストが時間と空間の中にはいられたのは、人となり、十字架の上で罪の贖いを成し遂げるためであり、それが完成すれば時代と場所に拘束されることなく、時間と空間を超越して、罪の贖いを信じるすべての人々の心の中に臨むことができます。 これが「その名を信じた……人々は……神によって生まれたのである」ということの意味です(ヨハネ1章12、13節)。このような人は、肉体的には時代と場所に拘束されていますが、霊的には時間と空間を超越して神とともに生きることができるのです。

2008.12.24

コメント(0)

-

説教要約 486

「降誕の意義(2)神の啓示」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、1章1~3節 「神は、むかし父祖たちに、預言者たちを通して、多くの部分に分け、また、いろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には、御子によって、私たちに語られました」(1、2節)。 一、神がご自身を人に啓示される方法 「啓示」という言葉は、「おおいを取る」とか「ベールをはぐ」という意味があります。それは、人間の理性や人の探求ではわからない神と神に関する真理を、神のほうからおおいを取って、私たちに教え示すことです。(1)世界の被造物を通して(ローマ1章20節)。(2)預言者の声を通して(ヘブル1章1節)。(3)聖書の言葉を通して(イザヤ34章16節)。(4)御子の受肉を通して(ヨハネ1章14節)。(5)聖霊の内住を通して(同14章17節)。 被造物は、言葉もなく、その声も聞かれないため(詩篇19篇3節)、預言者の声が響き渡り、聖書の言葉が書き記され、さらに神の言葉が受肉したキリストが降誕し、そのキリストの贖いによって聖霊が降臨し、信じる者に聖霊が内住されます。これが、神がご自身を人に啓示される五つの段階です。 二、聖書に啓示されたキリストの御姿 キリストの御姿を聖書の啓示に従って順序通りに記すなら、次のような5つになります。 1.先在のキリスト――旧約聖書が教えているキリストの御姿で(箴言8章22~31節)、初めからおられた方です(過去の姿)。 2.地上のキリスト――四つの福音書が教えているキリストの御姿です(過去の姿)。 3.天上のキリスト――使徒の働きと21の手紙が教えているキリストの御姿(ローマ8章34節)です(現在の姿)。 4.内住のキリスト――使徒の働きと21の手紙が教えているキリストの御姿(コロサイ1章27節)です(現在の姿)。 5.永遠のキリスト――黙示録が教えているキリストの御姿です(未来の姿)。 三、神の御子キリストの降誕 神がご自身を人に啓示される5つの段階と、啓示された5つのキリストの御姿の中で要となるものは何でしょうか。 神の啓示について述べるなら、最も確実な方法は、第5番目の聖霊の内住によって神の「律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける」ことです(ヘブル8章10節)。しかしこれはキリストが降誕し、十字架の死と復活によって贖いのわざを成し遂げてくださらなければ、不可能なことです。 またキリストの御姿について述べるなら、もしキリストが降誕されなかったなら、私たちのために執り成してくださる天上のキリストも、私たちの中に住んでくださる内住のキリストも、おられないことになるでしょう。 このようにそれぞれの中で要となるものは、キリストの降誕です。 四、神の啓示に対する私たちの応答 「神は……語られました」という驚くべき神の啓示を受けた人間のなすべきことは何でしょうか。それは、ただ一つ、真剣に神の言葉に耳を傾けて、それに聞き従うことです。私たちが神の語られることに耳を傾けなければならない理由は、次の3つです。(1)頭脳的に理解するため――目が開かれる。(2)霊的に体験するため――口が開かれる。(3)肉体的に実践するため――手足を動かす。 幼児は、何もわからないようでも正常な能力があるなら、大人の話を聞き続けているうちに、それを理解するようになり、次に語れるようになり、ついには大人の語る通りに行動するようになるものです。 信仰の世界も同じことを言うことができます。私たちは、聖書という神の言葉を聞き続けているなら、次第にそれを理解することができるようになって目が開かれ、次に信じて心の体験となり(ローマ10章17節)、口から信仰告白と祈り、感謝と賛美、証しの言葉が出るようになり(第二コリント4章13節)、ついには手足を動かして神のみこころを実践することができるようになるのです(ヤコブ1章25節)。

2008.12.21

コメント(0)

-

説教要約 485

「降誕の意義(1)人間の尊さ」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、2章5~18節 ヘブル人への手紙の1章には、天使に勝る真の神であるキリストについて、2章には、そのキリストが天使よりも低い人となられたことについて記されています(7、9節)。 天地万物を造られた真の神のひとり子イエス・キリストが、人類の罪を贖うために人間となられた、しかも幼子として生まれてくださったクリスマス! 降誕の意義の第一回目は、人間の尊さについて学んでみたいと思います。 一、キリストの受肉は私たちに人間の尊さを教えています(5~10節) 聖書は、人間はみな罪人であると教えています。これは、私たち人類の代表である「最初の人アダム」(第一コリント15章45節)が神に背いて罪を犯したため、その罪が全人類に及んだからです(ローマ5章12、14節)。 ですから私たちは、この罪から救われるためには、「最初の人アダム」の支配から脱して罪を持たない新しい人類の代表者の支配下に入れられることが必要です。 しかし罪のない人間はいないので、神の御子キリストが人とならなければなりませんでした。すなわちキリストは、「地から出て、土で造られた者」である「最初の人アダム」に代わり、「天から出た者」である「最後のアダム」として、新しい人類の代表者となられました(第一コリント15章45~47節)。 神は、人間を罪から救うために御子を人とされました。神は、これほどまで人を尊くみておられるのです。しかし人間は、その尊さだけを教えられるならば、誇り高ぶる危険性があります。それで、謙遜の模範者として、最も低い所まで降りてこられたキリストを仰ぎ見なければなりません(9、10節、ピリピ2章6~8節)。 実にキリストの受肉は、人間は神の目には「高価で尊い」ことですが(イザヤ43章4節)、尊大に構えず、謙虚にならなければならないことを私たちに教えているのです。 二、キリストの誕生は私たちに生命の尊さを教えています(11~15節) 「一生涯死の恐怖につながれて奴隷になっていた人々」とは(15節)、罪の奴隷となっている人間にほかなりません(ヨハネ8章34節、ローマ6章16節)。 神の義は、罪人を罰することを要求しますが、神の愛は、罪人を赦し、救うことを願っています。この神の義と、神の愛の両方を満足させるためには、罪のない人間が身代わりとなるいけにえが必要です。 しかし罪のない人間は、どこにもいないので、神の御子イエス・キリストが人となられました。神は、人間を罪から救うために御子を人とし、その生命を犠牲にされました。罪とは、これほど恐ろしいものです。しかしまたすべての人の生命は、「キリストが代わりに死んでくださったほど」(ローマ14章15節)尊いものです。 実にキリストの誕生は、人間の生命の尊さを私たちに教えているのです。 三、キリストの生涯は私たちに人生の尊さを教えています(16~18節) 人間は、肉体を持っているために独特の不自由さや不便さだけでなく、様々な弱さや悩み、また痛みや苦しみや悲しみ、さらに誘惑や試練があります。そのためにからだを持っている間は、正しく聖い生活を送ることなど到底不可能で、罪を犯すことはやむを得ないと考えている人がいます。 神は、私たちが肉体を持っていても、罪を犯さない聖い生涯を送ることができるように、御子にも血と肉を持つ生活を送らせ、罪は犯されませんでしたが、すべてのことを体験させただけでなく、私たちの罪を彼に負わせて罪の贖いを成し遂げさせました。神は、私たちが肉体を持っていても、罪を犯さない聖い生涯を送ることができるように、御子にも人としての生活を送らせたのです。 実にキリストの生涯は、人生は決して罪を犯してはならない尊いものであることを私たちに教えているのです。

2008.12.18

コメント(0)

-

説教要約 484

「主の降誕と使命」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、1章26~38節 イエスは、「ゆっくり食事する時間さえなかった」ほど忙しく奉仕されましたが(マルコ6章31節)、十字架につけられる前の晩に「あなたがわたしに行わせるためにお与えになったわざを、わたしは成し遂げて、地上であなたの栄光を現しました」と父なる神に報告されました(ヨハネ17章4節)。 一、神からの使命を果たすためご自身を生きた供え物としてささげたキリスト 父なる神がイエスに行わせるためにお与えになったわざは、言い換えればイエスが父なる神から与えられた使命です。このことを聖書は、次のように述べています。 「キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました」(ピリピ2章6~8節)。そして十字架の上で、「完了した」と叫び(ヨハネ19章30節)、贖いのわざ、すなわち「罪のきよめを成し遂げて、すぐれて高い所の大能者の右の座に着かれました」(ヘブル1章3節)。 イエスが神からの使命を果たすことがおできになったのは、私たちを「愛して、私たちのために、ご自身を神へのささげ物、また供え物とし、香ばしいかおりをおささげにな」ったからです(エペソ5章2節)。 二、神からの使命を果たすために自分を生きた供え物としてささげたマリヤ(38節) 御使いガブリエルは、マリヤのところに来ると、「おめでとう、恵まれた方」と彼女を祝福し、受胎を告知する時も、「あなたは神から恵みを受けたのです」と、祝福のことば語りました。また彼女自身「どの時代の人々も、私をしあわせ者と思うでしょう」と心から神を賛美しました(28、30、48節)。 マリヤが救い主の母に選ばれたことは驚くべき神の祝福ですが、婚約者のヨセフに前代未聞の処女懐胎を説明することができないだけでなく、不貞を働いた女性として石打ちの刑を受けるか、内密に離縁されるか、二者択一を迫られました(申命22章23、24節、マタイ1章19節)。どちらにしても前途多難であり、耐えがたい苦しみが待っていました。 しかしマリヤは、「私は主のはしためです。どうぞ、あなたのおことばどおりこの身になりますように」と、すべてを神にゆだねて、主に従う決心をしました(38節)。マリヤは、初めは戸惑いましたが、神のことばを信じた時、すべてをささげて主に従い、救い主の母になるという神から与えられた使命を全うすることができる人に変えられたのです。 三、神からの使命を果たすために自分自身を生きた供え物としてささげたキリスト者 キリスト者の地上における使命は、与えられた一生の間に、神が私たちになさせようとしておられるわざを成し遂げることです。 そのためにはパウロが述べているように、私たちの「からだ」、すなわち、その目と耳を、また口と舌を、そして手と足を、いやすべてのものを「神に受け入れられる、聖い、生きた供え物としてささげ」なければなりません(ローマ12章1節)。 しかしこのような献身は、生まれながらの人間には到底不可能なことです。なぜなら罪人は、神に受け入れられず、聖い者ではなく汚れており、生きた者ではなく死んでいるからです(エペソ2章1節)。 私たちは、神の前で罪人であることを認めて心から悔い改め、その罪のために死んでくださったキリストの十字架を信じて罪が赦されるとともに、「私たちの古い人がキリストとともに十字架につけられ」て(ローマ6章6節)、罪がきよめられる時、神に受け入れられる、聖い、生きた供え物として自分のからだを神にささげることができます。このようにする時、神が私たちになさせようとしておられるわざ、すなわち神から与えられた使命を果たすことができるのです。

2008.12.15

コメント(0)

-

説教要約 483

「主の降誕とささげ物」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、2章1~12節 イエスがユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、東方の博士たちは、母マリヤとともにおられる幼子を見、ひれ伏して拝んだだけでなく、贈り物をささげました(11節)。 一、幼子に贈り物をささげた博士たち 東方の博士たちは、「宝の箱をあけて、黄金、乳香、没薬を贈り物としてささげ」ました(11節)。彼らのささげた黄金は王へのささげ物を表し、乳香は祭司がささげ物として用いるもの、没薬は死体に塗るために用いるもので、この三つは、イエスが王であり、祭司であり、またいけにえとなって死なれた贖い主であることを示すと言われています。 二、キリスト者の宝に対する考え方 彼らは「宝の箱をあけて……ささげ」ましたが、これは何を教えているのでしょうか。 「宝」には、目に見える有形の「宝物」や「宝石」だけでなく、「無形文化財」に代表される精神的な宝もあります。どちらにしても宝は、有形と無形とを問わず、私たちが最も大切で価値があり、尊いと考えているものです。主は、「あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです」と言われました(6章21節)。すなわち宝は、私たちの心を引き付け、私たちの心を奪うものです。そして聖書は、「富に仕える」(6章24節)ということを教えていますが、宝は、私たちが拠り頼んでしまうだけでなく、ついにはそれにひれ伏して仕えてしまうものです。 1.私たちが最も大切であると考え、最も尊く価値があると思うものはみな宝です。 2.私たちの心をとらえて離さず、私たちの心を奪って夢中にさせるものはみな宝です。 3.私たちが当てにして拠り頼むだけでなく、ひれ伏して仕えるものはみな宝です。 さらに聖書は二種類の宝を教えています。 1.天上の宝 この宝の代表は真の神でありキリストです。パウロは「私たちは、この宝(キリスト)を、土の器(弱くてもろい人間)の中に入れているのです」と記しています(第二コリント4章7節)。イザヤは「主を恐れることが、その財宝である」と述べています(33章6節)。そして「神からの栄誉」も天上の宝です(ヨハネ5章44節)。真の神から出て、私たちをこの神に導くすべての良いものも天上の宝に含まれるでしょう。 2.地上の宝 この宝の代表は富でありマモンです。「マモン」とは黄金の神を意味し、真の神に対立する偶像です。真の神を無視して金銭で買えるものだけを最も尊いものとするなら、それは地上の宝です。この世から出て、この世に属するすべてのものも地上の宝に含まれるでしょう。 三、キリスト者の宝の用い方の心構え イエスは、「自分の宝を地上にたくわえるのはやめ」て、「天にたくわえなさい」と言われました(6章19、20節)。これは「地上の宝」を自分の宝としてはならず、「天上の宝」を自分の宝にしなさいという意味です。このようなことがほんとうにわかる時、私たちは、「たよりにならない富に望みを置かない」で、富や金銭を神と人のために「惜しまずに施し、喜んで分け与えるように」なるのです(第一テモテ6章17、18節)。 さらにイエスは、「からだのあかりは目です。それで、もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし、目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう」と言われました(6章22、23節)。「目」とは、「内側の心における動機」のことです。「目が健全」であるとは、天上の宝を宝として動機が純粋であること、「目が悪」いとは、地上の宝を宝として動機が不純であることを教えています。私たちの目が健全なら、全身(ことばや行動また全存在)が明るい(聖い)が、その目が悪ければ、全身が暗い(罪深い)のです(6章22、23節)。 私たちの宝は、「天上の宝」でしょうか。それとも「地上の宝」でしょうか。もし私たちが「天上の宝」を宝としているなら、「宝の箱をあけて」、イエスを王、祭司、贖い主としてあがめ、従っているでしょうか。

2008.12.12

コメント(0)

-

説教要約 482

「主の降誕と時」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、2章1~7節 パウロは、主の降誕について「定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし」と記し(ガラテヤ4章4節)、キリストは定められた時に誕生されたと述べています。 一、定められた時に誕生されたキリスト 当時の世界情勢は、宗教的には退廃し、道徳的には堕落して、救い主を必要としている時でした。ギリシャ文化の影響により「ギリシャ語」が通用語として普及し、旧約聖書のギリシャ語訳である「70人訳」が出回っていました。またローマ文化は「海陸の交通」を発達させました。さらにディアスポラ(散在ユダヤ人)のための「会堂」も至る所に建てられていました。この三つのことは福音の宣教にどれほど貢献したかわかりません。 「全世界の住民登録をせよという勅令が、皇帝アウグストから出」て(1節)、ヨセフとマリヤの住んでいるナザレに届き、さらに彼らが旅をしてベツレヘムに着くまで、途中の様々な道程を計算して考えると、早すぎても遅すぎても、マリヤはベツレヘムでイエスを産むことはできなかったにちがいありません。このようなことはすべて神のご計画と摂理のうちになされたのです。 二、キリスト者の時に対する考え方 時には次のような三種類の時があります。 1.時間という時(物理的な時) 日時や年月など、時計で計ることができる時です。 2.機会という時(社会的な時) しかし世の中には、時計では計ることができない時というものがあります。それは、「機会を十分に生かして用いなさい」(エペソ5章16節)とあるように「機会」という時です。 3.神と救いを求める時(霊的な時) 聖書は、もう一つの大切な時があることを教えています。それは、「眠りからさめるべき時刻がもう来て」おり(ローマ13章11節)、「今は恵みの時、今は救いの日」(第二コリント6章2節)であると自覚して神とその救いを求める時です。 キリストは、何度も「わたしの時はまだ来ていません」と言われましたが(ヨハネ2章4節)、キリスト者にとって時というのは、神のご計画を成し遂げるために神によってひとりびとりに割り当てられた期間であるということができます。ダビデは「私の時は、御手の中にあります」と記しています(詩篇31篇15節)。ブッシュネルは「どの人の生涯も神の計画による」、「神の心の中には、すべての人のために完成された完全な計画が大切にしまわれている」と述べています。これこそキリスト者の時に対する考え方です。 三、キリスト者の時の用い方の心構え 1.時の用い方が永遠の運命を決定します。 私たちは、神と人のために時を有効に用いる時、永遠のいのちを受けますが、時を無駄に浪費する時、永遠の刑罰を受けます。与えられた一生を神と人のために有益に用いるためには信仰によって罪からの救いを受け、神の恵みの中に成長していくことが必要です。 2.神の啓示を除いて将来のことは見えないので、信仰によって歩むことが大切です。 私たちは、将来の苦難が見えたならば恐怖のために、将来の成功が見えたならば怠慢のために物事をする気力を失ってしまうことでしょう。ですから神は、将来の苦難も将来の成功も見せず、どちらも神にゆだねて、今、この時、信仰によって歩むことを私たちに求められるのであり、このようにする時、私たちは成長していくことができるのです。 3.神のわざをする時間は過不足なく与えられていることを忘れないことです。 主は「昼間は十二時間あるでしょう」(ヨハネ11章9節)と、神のわざを行う時間は十分にあることを暗示されました。ですからもし私たちが時間を持て余しているなら、神のわざを行うことに怠慢である証拠であり、反対に神のわざを行う時間がないほど世のことに多忙であるなら、神の命じておられない余計なことをしている証拠です。私たちは、時を有効に用い、神のわざを行うために信仰によって歩んでいるでしょうか。

2008.12.10

コメント(0)

-

説教要約 481

「神の歓心と人の歓心」 甲斐慎一郎 ガラテヤ人への手紙、1章1~10節 「いま私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや。神に、でしょう。あるいはまた、人の歓心を買おうと努めているのでしょうか。もし私がいまなお人の歓心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません」(10節)。 このみことばには、神を喜ばせることと人を喜ばせることについて記されています。この箇所において人を喜ばせるということの第一義的な意味は、聖書が教えている「信仰による救い」を語るか、それともユダヤ主義の教師たちが教えている「律法による救い」を語るかという教えに関するものです。 しかしここでは一般的に、なぜ「人を喜ばせようとしてではなく……神を喜ばせようとし」(第一テサロニケ2章4節)なければならないかということについて考えてみましょう。 一、人を喜ばせる(人の歓心を買う)こと 人の歓心を買おうとしたり、人に取り入ろうとしたりすることは、なぜいけないのでしょうか。 1.人の罪深い要求に応えることになるからです 罪人は、「健全な教えに耳を貸そうとせず、自分につごうの良いことを言ってもらうために、気ままな願いをもって、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳をそむけ」る者です(第二テモテ4章3、4節)。ですからこのような要求に応えて人を喜ばせるなら、私たちは神に背くことになります。 2.人の好みに合わせることになるからです 好みとは、相手や対象物に対する客観的な価値判断ではなく、道徳的な善悪とは関係のない好き嫌いです。人は、自分の好みに合ったものを喜びますが、その好みは人によってみな違うので、私たちは、人の好みに合わせるなら、不公平になるだけでなく、人を差別したり、偏愛したりすることになります。 3.人の前で生きることになるからです 「私たちの心をお調べになる神」(第一テサロニケ2章4節)を忘れて、人を喜ばせようとするなら、私たちは、ただ人の前に生きる者になります。このような人は、人目のない隠れた所において何をするか分からず、また人を喜ばせることにかこつけて、自分を喜ばせる偽善者になってしまうでしょう。 二、神を喜ばせる(神の歓心を買う)こと それでは、なぜ神のみこころにかない、神を喜ばせることが必要なのでしょうか。 1.神の正しくて、聖い要求に応えることになるからです 神は、決して悪を喜ばず、常に正しく、聖いことを喜ばれる方です。ですから私たちは、神を喜ばせようとする時にのみ、神のように「義を愛し、不正を憎」者になることができるのです(ヘブル1章9節)。 2.真理に歩むことになるからです 私たちは、神を喜ばせようとする時にのみ、自分の好みによって人を差別したり、偏愛したりすることなく、「何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知」り(ローマ12章2節)、「真理に歩」むことができるのです(第三ヨハネ3、4)。 3.神の前で生きることになるからです 神を喜ばせようとすることは、人目があってもなくても真理に歩むことであり、それは「隠れた所で見ておられる」神(マタイ6章4、6、18節)の前に生きることです。 主は、「互いの栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなたがたは、どうして信じることができますか」(ヨハネ5章44節)と言われ、ただ人の歓心を買おうとするなら、信じることはできないと教えられました。 それでは、神を喜ばせるなら、人のことなどどうでもよいのでしょうか。決してそうではありません。私たちは、心から神を喜ばせようとするなら、神のみこころにかなうので、人々の正しい要求に応えることができますが、ただ人を喜ばせようとするなら、神のみこころにかなわないので、人々の正しい要求に応えることができないのです。

2008.12.07

コメント(2)

-

説教要約 480

「神の愚かさと人の愚かさ」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第一、1章18-31節 「なぜなら、神の愚かさは人よりも賢……いからです」(25節)。 「しかし神は、知恵ある者をはずかしめるために、この世の愚かな者を選……ばれたのです」(27節)。 この前半の25節の御言葉には、神の愚かさについて、後半の27節の御言葉には、この世の愚かな者、すなわち人の愚かさについて記されています。人の愚かさは理解することができますが、神の愚かさとは、いったいどのような意味なのでしょうか。聖書から学んでみましょう。 一、三種類の愚かさ ここで使徒パウロが述べている神の愚かさということの真意を探るために、まず「愚かさ」という言葉の文字通りの意味を調べる必要があります。新約聖書の原語であるギリシャ語には、日本語において「愚か(さ)」と訳されている言葉が四つほどあり、それぞれの意味は次のとおりです。 1.理解力を欠いていること、または激怒や激情などによって理性を失っていること。 2.思慮の足りないこと、すなわち賢くないこと。 3.愚鈍であること、いわゆる低能、馬鹿。 4.道徳的に欠陥があること、罪深いこと。 これが文字通りの意味ですが、聖書の愚かさという言葉の用法から考えると、愚かさには、次のような三種類の愚かさがあることがわかります。 1.文字通りの愚かさ これは前述した四つの意味において本当に愚かなことです。 2.愚かであると不当に中傷される愚かさ これは本当は愚かではないが、それを理解できない人に愚か者呼ばわりされることです。 3.愚かであると中傷されても行う愚かさ これは理解できない人に愚か者呼ばわりされても、それに構わず真実にふるまうことです。 二、神の愚かさ この三種類の愚かさの中で、神の愚かさはどれでしょうか。 1.文字通りの愚かさ どこまでも聖く、正しく、知恵に満ちた全知の神が、文字通りの意味において愚かであるということは、絶対にあり得ないことです。 2.愚かであると不当に中傷される愚かさ 「神は、罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされ」(第二コリント5章21節)、そのことを「信じる者を救おうと定められ」ましたが(21節)、自らの罪深さも救い主の必要も自覚しない人は、このことを愚かと笑うのです。 3.愚かであると中傷されても行う愚かさ このように「十字架のことばは、滅びに至る人々には愚かであっても」(18節)、神は私たちを愛する余り、またこれ以外に救いがないので、「ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された」のです(ローマ8章32節)。 三、人の愚かさ これに対して人の愚かさはどれでしょうか。聖書は、人には次のような三種類の愚か者がいると教えています。 1.文字通りの愚か者 聖書は、神を信じない者(詩篇14篇1節)、またキリストの贖いによる救いを信じない者(ガラテヤ3章1節)は、愚か者であると教えています。 2.愚かであると不当に中傷される愚か者 罪から救われて正しく聖く生き、「度を過ごした放蕩に走らない」ために「悪口を言」われ(第一ペテロ4章4節)、愚か者呼ばわりされる者こそ真のキリスト者です。 3.愚かであると中傷されても行う愚か者 前者が消極的に不当な中傷を忍ぶ愚か者であるのに対して、これは積極的に「そこまでしなくてもよいのではないか」と言われるほど神のために忠実に熱心になる愚か者です。 私たちは、どの愚か者でしょうか。

2008.12.03

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

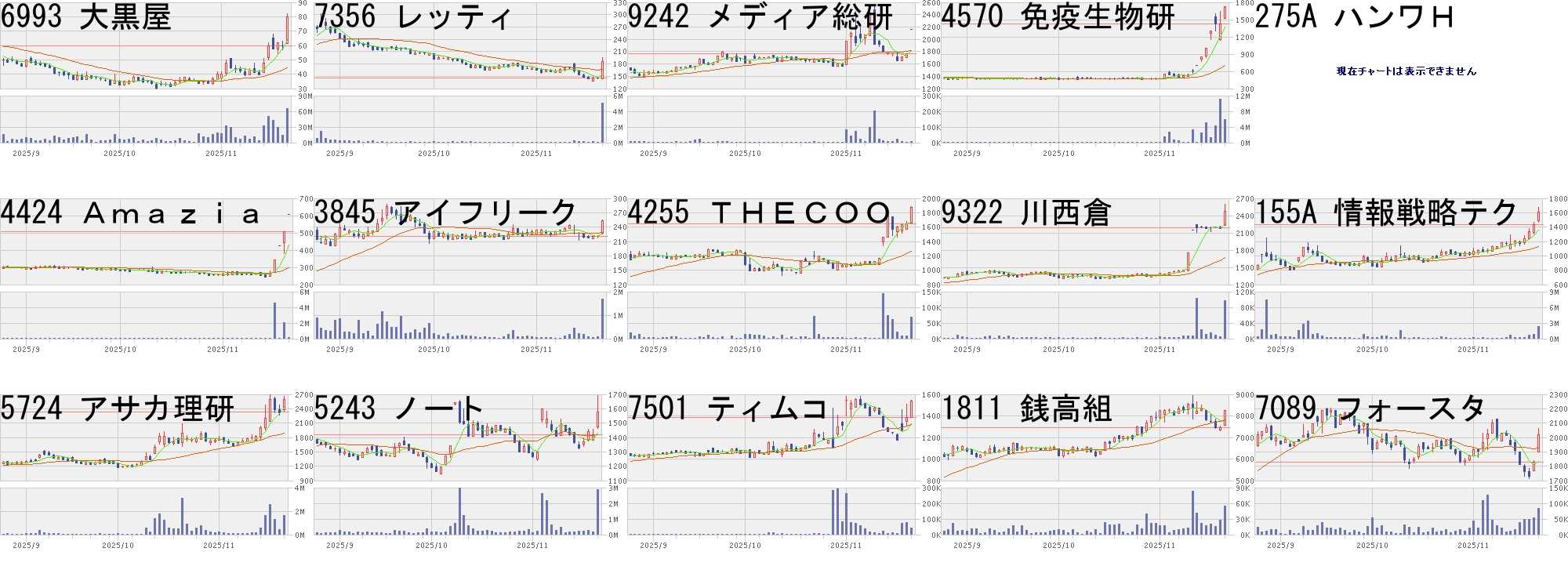

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 本日の急騰・急落株

- (2025-11-25 20:59:24)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

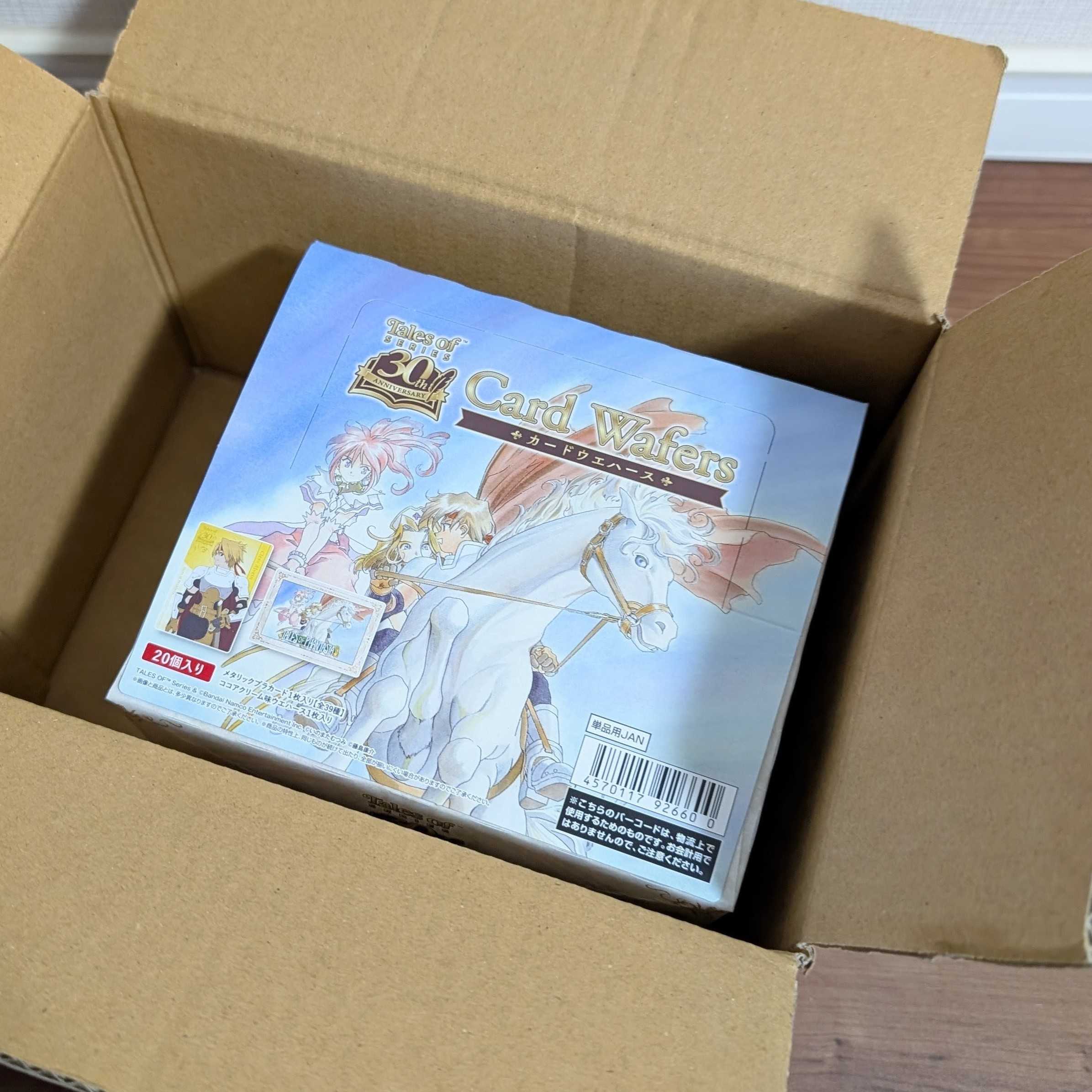

- 【楽天】人生初!胸アツ買いのテイル…

- (2025-11-25 21:50:38)

-