2008年04月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

説教要約 407

「イエスの顕現(6)」 甲斐慎一郎 マタイの福音書、28章16~20節 「十一人の弟子たちは、ガリラヤに行って、イエスの指示された山に登」りました。「そして、イエスにお会いしたとき、彼らは礼拝し」ました(16、17節)。 一、人の働きとしての世界宣教 よみがえられたイエスは、弟子たちに「ガリラヤに行くように」言われました(10節)。ガリラヤは、十一人の弟子たちが集合して、復活されたイエスに会う場所でした。そこにおいてイエスは、彼らに大切なことを命じられたのです。 マタイとマルコは次のように記しています。 ◇「あなたがたは行って、あらゆる国の人人を弟子としなさい」(19節)。 ◇「全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい」(マルコ16章15節)。 これは大宣教命令と呼ばれるものです。この主の命令に従い、主のために立ち上がって、自ら進んで全世界に出て行き、福音を宣べ伝えるのは人間です。ですから、これは人の働きとしての世界宣教ということができます。 しかしこの命令を聞いても、もし人が従わなかったり、不純な動機で従ったりするなら、どうなるでしょうか。また初めは、この命令に純粋な動機で従っても、思わぬ困難に遭遇して挫折し、途中でやめてしまったなら、どうなるでしょうか。 二、神の働きとしての世界宣教 このようなことを見通すかのようにルカの福音書と使徒の働きの著者であるルカは、世界宣教について次のように記しています。 ◇「その名によって、罪の赦しを得させる悔い改め(福音)が……あらゆる国の人々に宣べ伝えられる」(ルカ24章47節)。 ◇「聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受け……地の果てにまで、わたしの証人となります」(使徒1章8節)。 この二つの御言葉は、聖霊の働き(すなわち神の働き)によって、福音は全世界に宣べ伝えられるということを教えています。すなわち神は、全世界に福音が宣べ伝えられるように働かれます。ですから、これは神の働きとしての世界宣教ということができます。 ルカは、世界宣教を神の働きとしてとらえ、そのために人間のなすべきことは、次のような二つのことであると教えています。 ◇「エルサレムを離れないで(すなわち全世界に出て行かないで)、……父の約束(聖霊)を待ちなさい」(同1章4節)。 ◇「いと高き所から力を着せられる(すなわち聖霊を受ける)までは、都にとどまっていなさい」(ルカ24章49節)。 三、神と人の働きとしての世界宣教 このように聖書は、「人の働きとしての世界宣教」と「神の働きとしての世界宣教」の両面を教えています。これは言い換えれば、世界宣教は、この両面によってその働きが進められるということです。 私たちは、主の命令に従い、主のために立ち上がって、自ら進んで全世界に出て行き、福音を宣べ伝えるという「人の働きとしての世界宣教」によって、「神の働きとしての世界宣教」のわざをしているのです。 しかしこの「人の働きとしての世界宣教」は、大宣教命令に、人が従わなかったり、不純な動機で従ったり、初めは純粋な動機で従っても、思わぬ困難に遭遇して挫折し、途中でやめてしまったりすることがあります。 そのために聖霊が私たちの上に臨んで、私たちに力を与え、私たちを地の果てにまで主の証人としてくださるという「神の働きとしての世界宣教」があるのであり、世界宣教の働きは、この両面によって進められるのです。拙著「キリストの生涯の学び」215「イエスの顕現(6)」より転載

2008.04.28

コメント(0)

-

説教要約 406

「イエスの顕現(5)」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、21章14~25節 「イエスが、死人の中からよみがえってから、弟子たちにご自分を現わされたのは、すでにこれで三度目で」す(14節)。 イエスと七人の弟子たちが「食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われ」ました(15節)。 一、ペテロに至高の愛を求め、羊を牧する任務を与えられたイエス(15~17節) イエスは、ペテロに「ヨハネの子シモン。あなたは、この人たち以上に、わたしを愛しますか」と言われました(15節)。ペテロは、イエスの言葉に、はっとしたことでしょう。 イエスがペテロをお取扱いになったのは、ペテロが筆頭の弟子であり、弟子たちの代表だからです。しかし、それだけでなくペテロは、イエスを三度も否認したからでしょう。その時、泣いて悔い改めましたが、まだイエスから罪の赦しを得ていなかったのではないでしょうか。 イエスがペテロに三度も同じ質問をされたのは、ペテロがイエスを三度も否認したので、三度、悔い改めて、イエスから罪の赦しを得ることが必要だったのでしょう。 このイエスの三度の質問に対して、ペテロも三度、「はい。主よ。私があなたを愛することは、あなたがご存じです」と答えました(15~17節)。これは、ペテロのイエスに対する悔い改めと信仰の告白です。 このペテロの答えに対して、イエスは三度も「わたしの羊(または小羊)を飼いなさい(または牧しなさい)」と言われました(15~17節)。このイエスの言葉は、ペテロの罪を赦すとともに、彼を再び使徒の務めに戻して、彼に羊を牧する任務を与えるものでした。これがペテロへの第一のお取扱いです。 二、ペテロに神の栄光を現す将来を示し、服従を求められたイエス(18、19節) イエスは、ペテロに「あなたは若かった時には、自分で帯を締めて、自分の歩きたい所を歩きました」と言われました(18節)。これは、「あなたは、いままでは自分の思い通りに神に仕えて奉仕することができました」ということを意味しています。 そして、イエスは言葉を続けて、「しかし年をとると、あなたは自分の手を伸ばし、ほかの人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくない所に連れて行きます」と言われました(18節)。これは、「あなたは、晩年は自分の意に反して、福音のために捕えられ、投獄されて、ついに殉教します」ということを意味しています。 しかし、これは神の栄光を現すことであると聖書は教えています(19節)。そしてイエスはペテロに、「わたしに従いなさい」と言って、服従を求められました(19節)。これがペテロへの第二のお取扱いです。 三、ペテロに目移りすることのない絶対的な服従を求められたイエス(20~23節) イエスに服従を求められたペテロは、振り向いて、ヨハネがあとについて来るのを見ました(20節)。その時、ヨハネのことが気になり、生来のおせっかいが頭をもたげて、思わず、「主よ。この人はどうですか」と言ってしまいました(21節)。 ペテロは、自分とこのヨハネとを比較して「ヨハネは、どのような生き方をするのか」、「ヨハネは、いつまで生きながらえるのか」、「ヨハネは、どのような死に方をするのか」ということを心配したのです。 これに対してイエスは、ペテロに「それがあなたに何のかかわりがありますか。あなたは、わたしに従いなさい」と言って、絶対的な服従を求められました(22節)。これがペテロへの第三のお取扱いです。拙著「キリストの生涯の学び」214「イエスの顕現(5)」より転載

2008.04.25

コメント(0)

-

説教要約 405

「イエスの顕現(4)」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、21章1~13節 「この後、イエスはテベリヤの湖畔で、もう一度ご自分を弟子たちに現わされ」ました(1節)。 一、漁に行ったが、その夜は何もとれなかった弟子たち(2、3節) ペテロが「私は漁に行く」と言った時、ほかの六人の弟子たちも「いっしょに行きましょう」と言いました(3節)。十字架の上で死なれたイエスに失望して、もとの仕事に戻るというのなら、私たちも理解することができます。しかしこの七人の弟子たちは、すでに復活された主を二度(ペテロは三度)も見ているのに、なぜ漁に行ったのでしょうか。 確かに弟子たちは、復活された主を二度も見ました。しかしその前の十字架の死の衝撃が余りにも大きく、復活の主を見たことは二重の衝撃となって、彼らは何が何だかわからず、頭の中が混乱していたのでしょう。 このような時、弟子たちは心を静めて、いままでのことをじっくり考えるために故郷であるガリラヤに行き、手慣れた漁に出たのではないでしょうか。しかしこれは、彼らがもとの仕事に戻る恐れがあるので、神は、その夜は何もとれないようにされたのでしょう。 二、イエスの指示によって、多くの魚をとった弟子たち(4~6節) 「夜が明けそめたとき、イエスは岸べに立たれ」ました。「けれども弟子たちには、それがイエスであることがわか」りませんでした(4節)。 彼らは、岸べに立たれたイエスを見ただけではわかりませんでした(4節)。「食べる物がありませんね」と、イエスに声をかけられてもわかりませんでした(5節)。しかしイエスの指示によって多くの魚がとれ、以前にも同じようなことがあったのを思い出した時に、わかったのです(6、7節)。 このように神に関する霊的な事がらは、ちらっと見ただけとか、ちょっと聞いただけではわからず、様々な出来事を通して心の中を深く探られる時にわかるのです。 三、主であることがわかって、陸地に上がった弟子たち(7、8節) このような奇蹟的な大漁は、以前にもありました(ルカ5章4~7節)。しかしこれを見て、主であることがすぐにわかったのは、ヨハネだけでした(7節)。 ペテロは、ヨハネに言われて初めて気づき、「裸だったので、上着をまとって、湖に飛び込ん」で主のもとに行きました(7節)。しかし「ほかの弟子たちは、魚の満ちたその網を引いて、小舟でやって来」ました(8節)。 ヨハネは霊的な洞察力が鋭く、すぐに主であることに気づき、ペテロは衝動的で、とれた魚のことも忘れて主のもとに泳いで行き、ほかの弟子たちは現実的で、魚の満ちた網を引いて小舟で主のもとに来ました。三者三様の弟子たちの姿は、誠に興味深いものです。 四、弟子たちに朝の食事をもてなされたイエス(9~13節) 「こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に載せた魚と、パンがあるのを見」ました(9節)。イエスは彼らに、「さあ来て、朝の食事をしなさい」と言われました(12節)。 二度も復活の主を見ながら、主であることがわからなかった弟子たちは、イエスのもてなしを受けて、どうしたらよいのかわからず、きまりの悪い思いをしたことでしょう。 しかしイエスは、このような不信仰とかたくなな心の弟子たちをも愛して、彼らに後事を託する大切な話をするために、彼らを優しく招いてもてなされたのです。拙著「キリストの生涯の学び」213「イエスの顕現(4)」より転載

2008.04.22

コメント(0)

-

説教要約 404

「イエスの顕現(3)」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、20章19~31節 週の初めの日にイエスは、「シモンにお姿を現わされ」ました(ルカ24章34節)。 その日の夕方、弟子たちの所にイエスが来られ、彼らの中に立って、「平安があなたがたにあるように」と言われました(19節)。 一、疑い深い弟子たちに復活のからだを示されたイエス(19、20節) イエスが復活された日の夕方、トマスを除いた十弟子は、室内におり、ユダヤ人を恐れて戸がしめてありました(19、26節)。そこへイエスが現れて、平安のあいさつをしてから、「彼らの不信仰とかたくなな心をお責めにな」りました(マルコ16章14節)。 ルカは、この時の彼らの不信仰な姿を次のように記しています(ルカ24章37~43節)。1.彼らは、霊を見ているのだと思った。2.彼らは、取り乱し、心に疑いを起こした。3.イエスは、「まさしくわたしです。わたしにさわって、よく見なさい」と言われた。4.彼らは、まだ信じられず、不思議がった。5.イエスは、彼らの前で、焼いた魚を一切れ取って召し上がった。 イエスが弟子たちの不信仰をお責めになったのは、「彼らが、よみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからで」す(マルコ16章14節)。 二、イエスから聖霊を受けて、世に遣わされる弟子たち(21~23節) イエスは、弟子たちに「父がわたしを遣わしたように、わたしもあなたがたを遣わします」と言われました(21節)。そして、彼らに息を吹きかけて「聖霊を受けなさい」と言われ、彼らに、福音を信じる者の罪は赦されるが、信じない者の罪は残るということを語る権威を授けられました(22、23節)。 弟子たちは、復活されたイエスを目の当たりに見ても、それだけでは全世界の人々に福音を宣べ伝える主の証人となることはできません。ただ聖霊が彼らの上に臨まれる時、彼らは力を受けて、主の証人となることができるのです(使徒1章8節)。 三、イエスのからだに触れなければ信じないというトマス(24、25節) イエスが十弟子の所に来られた時、彼らとともにいなかったトマスは、ほかの弟子たちが主を見たと言っても「私は、その手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をそのわきに差し入れてみなければ、決して信じません」と言いました(25節)。 このようにトマスは、疑い深い人であり、ほかの聖書の個所を読むと、悲壮な決意を秘めた人(11章16節)、また悲観的な人でした(14章5節)。 しかしこれは別な見方をすれば、トマスは堅実な人、忠義な人、現実的な人であるということです。狂信的な信者でもなければ、非理性的な信仰者でもなく、事実を確かめなければ、決して信じない人でした。 四、復活のイエスを目の当たりに見て、主を信じたトマス(26~29節) 八日後(次の日曜日)に、イエスは十一弟子に現れ、トマスに、「あなたの指をここにつけて、わたしの手を見なさい。手を伸ばして、わたしのわきに差し入れなさい」と言われました。トマスは、「私の主。私の神」と告白して心からイエスを信じました(27、28節)。 このようにイエスは、事実を確かめなければ決して信じないトマスに現れて、彼の要求にこたえてくださいました。しかし、トマスに、「あなたはわたしを見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです」と言って、信仰の本質は見ないで信じることであることを教えられたのです(29節)。拙著「キリストの生涯の学び」212「イエスの顕現(3)」より転載

2008.04.19

コメント(0)

-

説教要約 403

「イエスの顕現(2)」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、24章13~35節 週の初めの日、「ふたりの弟子が、エルサレムから十一キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中で」した(13節)。 一、二人の弟子とともに道を歩かれたイエス(13~24節) イエスが復活された日、エマオという村に行く途中の二人の弟子が、明け方に起きたすべての出来事について話し合ったり、論じ合ったりしていました(13~15節)。 そこへ、「イエスご自身が」、一人の旅人として「近づいて、彼らとともに道を歩いておられ」ました(15節)。「しかしふたりの目はさえぎられていて、イエスだとはわか」りませんでした(16節)。彼らは、不信仰のために心が鈍くなっていたのです(25節)。 イエスは、「歩きながらふたりで話し合っているその話は、何のことですか」と言われ、また「どんな事ですか」と、何も知らない者のように彼らに聞かれました(17、19節)。二人の弟子は問われるままに答えましたが、その答えは、彼らのありのままの心の姿を表しています。 1イエスのことをどのような方と思っていたか――神とすべての民の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした(19節)。 2イエスにどのようなことを期待していたか――この方こそイスラエルを贖ってくださるはずだ、と望みをかけていました(21節)。 3今日の明け方に起きた出来事をどのように考えていたか――イエスのからだが見当たらないので驚いていました(22~24節)。 イエスが、一人の旅人として何も知らない者のように彼らに聞かれたのは、彼らを「試みて、その心にあることをことごとく知るため」です(第二歴代誌32章31節)。これは彼らの目を開くための第一のお取扱いです。 二、二人の弟子に聖書を説き明かされたイエス(25~27節) イエスは、二人の言葉を聞いて、「ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない、心の鈍い人たち」と言って嘆かれました(25節)。それから、「聖書全体の中で、ご自分について書いてある事がらを彼らに説き明かされ」ました(27節)。 この個所には「全体」という言葉が一回、「すべて」という言葉が二回記されています。聖書を正しく説き明かすためには、すべての御言葉や聖書全体を調べることが必要です。そうするなら十字架の死という「苦しみ」とともに、復活という「栄光」のあることがわかります(26節)。このようにしてイエスは聖書を正しく説き明かされました。これは彼らの目を開くための第二のお取扱いです。 三、二人の弟子の目が開かれると見えなくなられたイエス(28~35節) イエスと二人の弟子はエマオに近づきましたが、「イエスはまだ先へ行きそうなご様子で」した(28節)。イエスは、二人の弟子がどうするかを知るために、このようにされたのです。彼らは「いっしょにお泊まりください」と言って無理に願いました(29節)。 食卓においてイエスがパンを裂かれた時、「彼らの目が開かれ、イエスだとわか」りました(31、35節)。もし彼らがイエスを呼び止めなかったならば、彼らの目は開かれなかったでしょう。このようにイエスは、ご自分を求めるかどうかをためされました。これは彼らの目を開くための第三のお取扱いです。 彼らの目が開かれるとイエスは見えなくなられましたが、これは彼らが信仰によって歩むためです(第二コリント5章7節)。こうして彼らは「道々お話しになっている間も、聖書を説明してくださった間も」、心がうちに燃えていたことに気づいたのです(32節)。拙著「キリストの生涯の学び」211「イエスの顕現(2)」より転載

2008.04.16

コメント(0)

-

説教要約 402

「イエスの顕現(1)」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、20章11~18節 死者の中からよみがえられたイエスは、昇天されるまでの四十日の間、多くの人たちにご自分を現されました。その間、聖書はイエスの顕現を十回記しています。しかしここでは、いくつかのものをまとめて、次のような六回に分けてみました。◇イエスの顕現(1)――マグダラのマリヤ。◇イエスの顕現(2)――エマオの途上の二弟子。◇イエスの顕現(3)――エルサレムの十一弟子。◇イエスの顕現(4)――テベリヤ湖畔の七弟子。◇イエスの顕現(5)――ペテロへのお取扱い。◇イエスの顕現(6)――ガリラヤの十一弟子。 一、マグダラのマリヤへの顕現(11~18節) マグダラのマリヤは、週の初めの日の明け方、ほかの女の人たちと墓に行った時、からの墓を見て、走って、そのことをペテロとヨハネに告げました。しかし、からの墓の意味を理解していませんでした(13節)。 そのためマリヤは、引き返して、墓のところにたたずんで泣いていました(11節)。だれかが主を取って行ったと思い込み(2、13節)、悲しみの余りに心が曇り、見境がつかなくなっていたのでしょう。 二人の御使いがマリヤに、「なぜ泣いているのですか」と尋ねた時、彼女は、それに答えて、後ろを振り向きました。イエスが立っておられるのを見ましたが、彼女には、イエスであることがわかりませんでした(12~14節)。イエスがマリヤに、「なぜ泣いているのですか」と言われても、彼女は、それを園の管理人だと思ったのです(15節)。 イエスが彼女に、「マリヤ」と言われた時、彼女はイエスであることがわかり、イエスにすがりつきました(16、17節)。イエスは彼女に、「わたしにすがりついていてはいけません。わたしはまだ父のもとに上っていないからです」と言われました(17節)。 イエスは、人々に聖霊をお注ぎになるために、父のもとに上って行かれます。マリヤにそのことを伝え、弟子たちにも告げるように言われたのです(17節)。 マリヤは、弟子たちに「私は主にお目にかかりました」と言いました(18節)。「ところが、彼らは、イエスが生きておられ、お姿をよく見た、と聞いても、それを信じようとはし」ませんでした(マルコ16章11節)。 このように人間というものは、イエスの復活という衝撃的な出来事を聞くと、いままでのような、うわべの信仰では全く役に立たなくなり、心の底に隠れていた不信仰なありのままの姿が現れてくるのです。 二、ほかの女の人たちへの顕現(マタイ28章9、10節) イエスは、ほかの女の人たちにもご自分を現されました。「彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ」のです(9節)。 三、祭司長たちの裏面工作(マタイ28章11~15節) イエスの遺体がなくなったことは、数人の番兵によって、すべて祭司長たちに報告されました。そこで祭司長たちは、民の長老たちと協議し、兵士たちに多額の金を与えて「夜、私たちが眠っている間に、弟子たちがやって来て、イエスを盗んで行った」と言うのだと命じて、裏面工作しました(11~13節)。 しかし祭司長たちの裏面工作は、墓の番に関して、あれほど先へ先へと気を回し、水も漏らさぬ備えをしたのと比べると余りにもずさんです。これは、彼らの最も恐れていたことが現実のものとなったことへの彼らの衝撃の大きさを物語っています。ここにおいてもイエスの復活という衝撃的な出来事によって人の心のありのままの姿が現れたのです。拙著「キリストの生涯の学び」210「イエスの顕現(1)」より転載

2008.04.13

コメント(0)

-

説教要約 401

「厳粛な選択」 甲斐慎一郎 申命記、30章15~20節 「私は、きょう、あなたがたに対して天と地とを、証人に立てる。私は、いのちと死、祝福とのろいを、あなたの前に置く。あなたはいのちを選びなさい」(19節)。 シェイクスピアの名作「ハムレット」の中に「生くべきか、生くべきにあらざるか、それが問題だ」という言葉があります。 人間の一生は、日常生活の小さな出来事から、人生の大きな転機に至るまで、どれにしようか、どちらにしようか、という選択の連続であるということができます。そして非常に厳粛なことは、人がどのような人生を送るかということは、事の大小を問わず、その人が何を選ぶかによって決まってしまうということです。 そこで人間にとって最も大切な選択ということについて、次のような三つの観点から学んでみましょう。 一、自由選択について――現世的なもの まず二つ以上のものの中から自由にいくつかのものを選ぶことができる自由選択です。 これは、私たちの衣食住や趣味、娯楽など、日常生活に関するものから、進学や就職や結婚など、人生の大切な転機、そして政治的、経済的、社会的な問題の解決に至るまで、その人の考えや思想、また希望や好み、さらに能力や才能、そして事情や境遇に応じて、自由に選択することができるものです。 この自由選択をすることができるものは、道徳的な善悪と関わりなく、従って人間の永遠の運命とは全く関係のない現世的なものに限ることを忘れてはなりません。しかしそれぞれの選択に違いがある以上、その結果にも違いが生じることは言うまでもありません。 二、二者択一について――永遠的なもの 次は二つのものの中から、必ずどちらか一つを選ばなければならない二者択一です。 これは、善か悪か、正義や不義か、真理か虚偽かのどちらかを選ばなければならない倫理や道徳、また神を信じるか信じないか、罪を悔い改めるか悔い改めないかのどちらかを選ばなければならない信仰や宗教など、局外中立はあり得ず、また両者とも選ぶことが許されないものです。 二者択一は、自由選択とは全く別個なもので、この二つは決して混同したり、交換したりすることができないものです。そしてこの二者択一の道徳や宗教こそ、私たちの人格を形造り、人間の真の価値を定めるだけでなく、私たちの永遠の運命を決定する根本的なものであることを知らなければなりません。 三、選択不能について――摂理的なもの この二つの選択に対して、人が生まれた時には、すでに定まっている選択不能のものがあります。これは男女の性別をはじめ、人種や民族、さらにどのような家庭に、どのようなものを持って生まれたかというような先天的な境遇や環境、また能力や賜物、そして性質や性格です。 この先天的にものの善し悪しに関しては、次のように考えていくのが最も賢明です。 1.この先天的なものの善し悪しは、その人のせいではないので、私たちは、良くても誇ってはならず、悪くてもひがんではなりません。 2.この先天的なものの善し悪しは、現世における人間の判断に過ぎず、永遠の観点から見た神の判断は全く別です。 3.この先天的なものの善し悪しは、神の摂理として受け止め、その中で精一杯生きていくことが私たちの責務です。 私たちにとって最も大切なのは、二者択一です。もし私たちが信仰の方を選ぶなら、自由選択において最善のものを選び、選択不能のものも最善と見ていくことができますが、不信仰の方を選ぶなら、自由選択において気まぐれに選び、選択不能のものは、不可解なものとしか見ることはできないのです。

2008.04.10

コメント(0)

-

説教要約 400

「偉大な国民」 甲斐慎一郎 申命記、4章1~40節 「これらすべてのおきてを聞く彼らは『この偉大な国民は、確かに知恵のある、悟りのある民だ』と言うであろう」(6節)。 この章の中には英訳では「Great(グレイト)」、文語訳では「大いなる」という言葉が7回も記されています(6、7、8、32、34、36、37節)。新改訳では、「偉大な」とか「大きい」または「大いなる」と様々に訳されていますが、特に「偉大な」と訳されている四つの節に注意してみましょう。 これらの四つの節の中で、三回は「偉大な国民」(6、7、8節)、一回は「偉大なこと」(32節)となっています。イスラエル人は、神の律法を守り行うなら「偉大な国民」でしたが、このことは、新約の神の民であるキリスト者も同様です。 一、偉大な神のご性質(7節) イスラエル人が偉大な国民である第一の理由は、彼らに啓示された神が偉大な神だからです。これは、新約の神の民であるキリスト者も同様です。神の民にとって偉大な神を、その偉大さのままで信じることほど大切なことはありません。 しかし人間は、この偉大な神を、その偉大さのままで信じないことがあります。その顕著なものが偶像礼拝です(15~24節)。偶像礼拝の本質は、A・W・トウザーの言うように、「神についてふさわしくない考えを心に抱くこと」です。ですから偶像礼拝は、知恵がなく、愚かで、むなしい(イザヤ44章9~20節)だけでなく、「不滅の神の御栄えを、滅ぶべき……物と代えてしまい」(ローマ1章23節)とあるように、神の栄光を剥奪する恐ろしい罪です。しかし私たちにとって最もすばらしいことは、この偉大な神が取るに足りない小さい「私たちが呼ばわるとき、いつも、近くにおられる」ことなのです(7節)。 二、偉大な神の言葉(8節) イスラエル人が偉大な国民である第二の理由は、彼らに偉大な神の言葉が与えられたからです(ローマ3章1、2節)。これは、新約の神の民であるキリスト者も同様です。神の民にとって、偉大な神から御言葉を与えられことほどすばらしいことはありません。 イスラエル人は、「火の中から」(12、33、36節)神の言葉を聞きましたが、私たちには神の言葉である聖書が与えられています。この聖書は、私たちを慰め、励まし、助けてくれるだけでなく、この偉大な神がどのような方であるかを教えるとともに、神の前における人間の真実な姿と生き方、そして終末のことまで私たちに啓示しているのです。 三、偉大な神のわざ(32節) イスラエル人が偉大な国民である第三の理由は、彼らが偉大な神のわざによって神の民とされたからです。これは、新約の神の民であるキリスト者にとっても同様です。神の民にとって偉大な神のわざを見、そのお取り扱いを受けることほど大きい特権はありません。 彼らは、「試みと、しるしと、不思議と、戦いと、力強い御手と、伸べられた腕と、恐ろしい力とをもって」(34節)神の民とされましたが、私たちも日々の生活において私たちを試み、譴責し、懲らしめるだけでなく、干渉の御手をもって私たちを導かれる神によって偉大な神の民に加えられるのです。 バプテスマのヨハネは、旧約時代における最大の預言者で、イエスは「女から生まれた者の中で、ヨハネよりもすぐれた人は、ひとりもいません。しかし、神の国で一番小さい者」(ルカ7章28節)、すなわち主の救いを受けた最も小さいキリスト者でも、神の国を受け継ぐ「キリストとの共同相続人であり」(ローマ8章18節)、キリストの「花嫁に定め」られているのですから(第二コリント11章2節、エペソ5章31、32節)、「花婿の……友人」であるバプテスマのヨハネよりもすぐれているのです(ヨハネ3章29節)。 「このような神を持つ偉大な国民が、どこにあるだろうか。……これほど偉大なことが起こったであろうか。このようなことが聞かれたであろうか」(7、32節)。

2008.04.07

コメント(2)

-

説教要約 399

「神の役に立つ者」 甲斐慎一郎 ピレモンへの手紙、8~20節 主人ピレモンの金を盗んでローマに逃亡した奴隷のオネシモは、その当時、ローマの獄中にいた使徒パウロに導かれて回心しました。パウロは、そのオネシモをピレモンのもとに送り返し、彼を愛する兄弟として迎えてくれるように懇願しているのが「ピレモンへの手紙」です。 パウロは、この手紙の中で悔い改めたオネシモを推薦するにあたり、前は罪人であったが、今はキリスト者になっているとは言わず、「彼は、前にはあなたにとって役に立たない者でしたが、今は、あなたにとっても私にとっても、役に立つ者となっています」と述べています(11節)。因みに「オネシモ」という言葉は、ギリシャ語で「有益な」とか「役に立つ」という意味であり、パウロは、「役に立たない」と「役に立つ」という言葉をオネシモにひっかけて用いているのです。 このような言葉の中に私たちは、パウロの知恵を学ぶとともに、キリストの救いがいかに具体的かつ実際的なものであるかを知ることができます。 一、人の姿は、どのようなものでしょうか この手紙の中には、「役に立たない者」とか「役に立つ者」(11節)、そして「損害」(18節)とか「益」(20節)という言葉が記されています。これらの言葉から、私たち人間は、次のような三種類の姿があることがわかるでしょう。◇有害で無益な人間◇無害で無益な人間◇無害で有益な人間 ここでいう「有害」とは、罪を犯したり、人に迷惑をかけたりして、神の前にも人の前にも害のあることです。しかし「有益」とは、単に家庭のために働いて家庭の役に立つとか、会社のために働いて会社の役に立つというような経済的または能力的な有益ではなく、家庭や社会を堕落から守り、人々に良い影響や感化を与えるという道徳的な有益です。 私たちは、神の前において、人の前において、どのような姿でしょうか。 二、罪とは、どのようなものでしょうか 神は、「わたしのことばを聞こうともせず、自分たちのかたくなな心のままに歩み、ほかの神々に従って、それに仕え、それを拝むこの悪い民は、何の役にも立たないこの帯のようになる」(エレミヤ13章10節)と、イスラエルとユダの民を責めておられます。 また主人から預かった一タラントを地の中に隠したしもべに対して神は、「悪いなまけ者のしもべだ。……役に立たぬしもべは、外の暗やみに追い出しなさい」(マタイ25章26、30節)と刑罰を宣告しておられます。 このように聖書は、道徳的に有害であることは言うに及ばず、何の役にも立たないことも罪であると教えています。なぜなら人というものは、神の器として「主人(神)にとって有益なもの、あらゆる良いわざに間に合うものとなる」(第二テモテ2章21節)ために造られたからです。 私たちは、罪というものをどのようなものとして、とらえているでしょうか。 三、救いとは、どのようなものでしょうか キリストの救いを、具体的かつ実際的に述べるなら、神の前に有害で無益な器(人)が無害で有益な器(人)になることです。 どのような道具(器)も、それがいったい何のために造られ(使用目的)、何を力として動き(動力源)、どのように使ったならばよいのか(使用方法)ということを知って、正しく用いなければ役に立たないものです。 私たちは、神の栄光を現すために(人生の目的)、神からすべての力を受け(人生の動力)、神の備えられた正しく、聖い道を歩む(人生の道)ように造られたのであり、このようにする時にのみ、私たちは、役に立つ者となるのです。 しかし私たちが、何のために生まれ、何を力の源とし、どのように生きたならばよいか分からなかったならば、どうして役に立つ者となることができるでしょうか。

2008.04.04

コメント(0)

-

説教要約 398

「実を結ぶ人生」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、15章1~9節 「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です。人がわたしにとどまり、わたしもその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます」(5節)。 「あなたがたが多くの実を結び、わたしの弟子となることによって、わたしの父は栄光をお受けになるのです」(8節)。 一、人生の目的について 「人はどのように生きるべきなのか?」、「私たちの人生の目的は一体何なのか?」。 これは誰でも心に抱く疑問ではないかと思います。もし、このようなことを一度も考えたことがない人がいたなら、その人は人間の形はしていても、ほんとうに人間であるかどうか疑わしいものです。なぜなら「物」や人間以外の「動物」は、決してこのようなことを考えないからです。人間の人間たるゆえんは、このようなことを考え、それを探求して生きるところにあるのではないでしょうか。 しかしこの疑問に対する答えとなると、全く別問題です。全く人間らしくない答えが返ってくるからです。バートランド・ラッセルは、人間が幸福になれない理由の一つとして、人生の目的がわからないことを述べています。 悲しいことに彼の言う通り、多くの人々は、人生の目的がわからないで生きています。このような人は、結果的には、食べるためや金銭のため、また遊びや快楽のため、そして名誉や地位のために生きています。しかしこれらは決して真の人生の目的ではありません。 それでは、人生の目的は何でしょうか。どのような道具や機械でも、それが造られた使用目的に添って使うのが正しい使い方であるように、人間も神によって創造された目的に添って生きるのが正しい生き方です。 聖書は、「わたしの栄光のために、わたしがこれを創造し」とあるように(イザヤ43章7節)、人生の目的は、「神の栄光を現すことである」と教えています。それは具体的には、私たちが「多くの実を結」ぶことによって「父は栄光をお受けになるのです」とあるように(8節)、神と人のために良い実を結ぶことです。 二、良い実を結ぶことについて それでは良い実とは何でしょうか。聖書は、その一つとして「愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、柔和、自制」という御霊の実を教えています(ガラテヤ五章22、23節)。もし私たちが御霊の実を結ばなければ、「不品行、汚れ、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、ねたみ、酩酊、遊興」といった類の肉の行いをしてしまうのです(同5章19~21節)。 ただし私たちは、「良い木はみな良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます」とあるように(マタイ7章17節)、結実は結果であることを忘れてはなりません。ある人は、次のようなすばらしい真理を述べています。 「思いを蒔けば、行為を刈り取る。 行為を蒔けば、習慣を刈り取る。 習慣を蒔けば、性格を刈り取る。 性格を蒔けば、運命を刈り取る」 まさに「人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のために蒔く者は、肉から滅びを刈り取り、御霊のために蒔く者は、御霊から永遠のいのちを刈り取るのです」(ガラテヤ6章7、8節)。 三、良い実を結ぶための秘訣について それでは、良い実を結ぶためには、どうすればよいのでしょうか、それは「枝がぶどうの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができ」ないように、私たちもキリストに「とどまっていなければ、実を結ぶことはできません」(4節)。 「とどまる」とは、信仰を表しています。この信仰は、「わたしの愛の中にとどまりなさい」とあるように(9節)、神の愛を信じることです。子どもが夫婦の愛の結晶として生まれるように、私たちは、ひとり子をお与えになったほどに私たちを愛してくださった神の愛を心から信じて、その愛に応えていく時、豊かな実を結ぶことができるのです。

2008.04.01

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- 写真俳句ブログ

- 南天の実(赤) 柊の花(白)

- (2025-11-24 22:51:14)

-

-

-

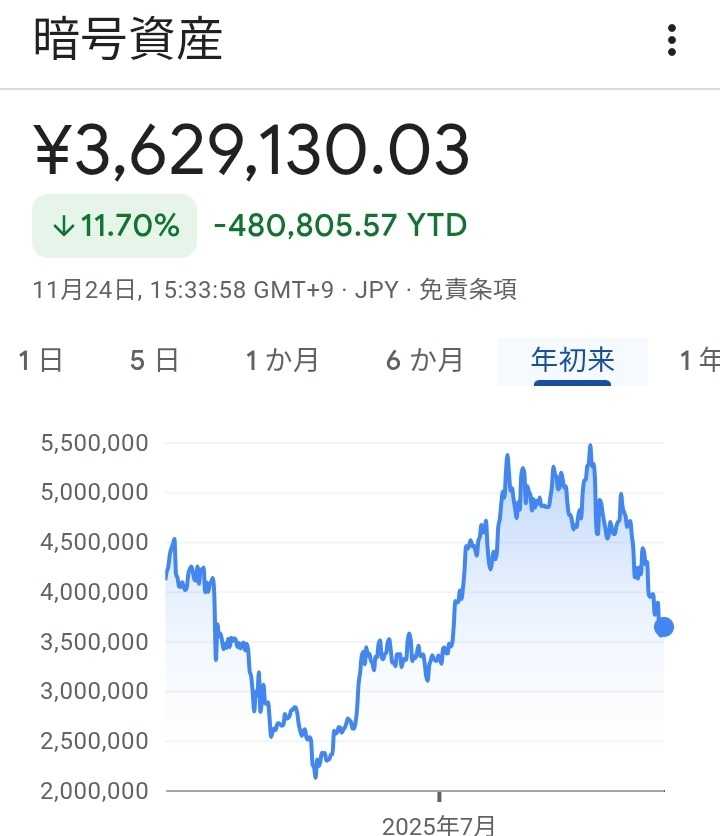

- 株式投資日記

- 暗号資産、中国株、タイ株の含み益率を…

- (2025-11-24 16:08:33)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】寒い季節に◎母は納得、息子…

- (2025-11-24 20:10:04)

-