2010年11月の記事

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

説教要約 700

「神のさばきと人のさばき」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第一、4章1~5節 「さばき」という言葉を聞くと、神による「最後の審判」や犯罪者が判決を受ける「裁判所」を連想して、恐ろしいもののように感じています。しかし正しい裁判が行われることは大切なことであり、正しい裁判が行われないことほど、恐ろしいことはありません。正しい裁判とは、次のようなものです。 1.原告と被告の両者の言い分や弁明を公平に聞くことであり、決してえこひいきしたり、不公平であってはなりません。 2.その言い分や弁明の内容は、確かな証拠や証言のある事実でなければならず、決して想像や推測であってはなりません。 3.その判決は、公平な第三者が、法律に則って行うべきものであり、決して主観や私情をさしはさんではなりません。 一、さばきの意味について キリストは「さばいてはいけません」(マタイ7章1節)と警告されましたが、人間関係において「人をさばく」とはどのようなことでしょうか。それは、人の善し悪しを見分けたり、識別したりすることと、どこが違うのでしょうか。前述した「裁判」に当てはめて考えるなら、良く分かるでしょう。 1.原告や被告の立場にとどまらず、それを越えて裁判官の立場に身を置く時、私たちは人をさばいているのです。 2.経過を見守るとか、様子を見るとかして保留にするのではなく、最終的な決定をする時、私たちは人をさばいているのです。 3.人の善し悪しを見分けたり、識別したりすることにとどまらず、具体的な罰を加える時、私たちは人をさばいているのです。 二、人のさばきについて パウロは「およそ人間による判決を受けることは、非常に小さなことです。事実、私は自分で自分をさばくことさえしません」と述べています(3節)。人間関係における「さばき」を公の「裁判」と比較するならば、次のような違いがあります。 1.それは多くの場合、一方的な非難に過ぎず、相手の言い分や弁明をも公平に聞く正当なさばきではありません。 2.それは多くの場合、想像や推測が含まれており、確かな証拠や証言のある事実に基づいた正当なさばきではありません。 3.それは多くの場合、主観や私情による判断であり、公平な第三者が、法律に則って行う正当なさばきではありません。 キリストは、「あなたがたがさばくとおりに、あなたがたもさばかれ」と言われ(同7章2節)、私たちがほかの人を不当にさばくなら、私たちも人から不当にさばかれることを警告されました。 三、神のさばきについて 聖書は、「律法を定め、さばきを行う方は、ただひとりであり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人をさばくあなたは、いったい何者ですか」と教えています(ヤコブ4章12節)。 パウロは、「私をさばく方は主です」と述べています(4節)。神は、「やみの中に隠れた事も明るみに出し、心の中のはかりごとも明らかに」にして(5節)、次のような正しいさばきをされる方です。 1.神は、私たちの言い分や弁明を公平に聞いて、正しいさばきをされる方です。 2.神は、確かな証拠や証言のある事実に基づいた正しいさばきをされる方です。 3.神は、ご自身の定めた律法に則って正しいさばきをされる方です。 このような神が私たちの「不義に目を留められるなら......だれが御前に立ち得ましょう。しかし、あなたが赦してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます」(詩篇130篇3、4節)。「神は、キリスト・イエスを、その血による、また信仰による、なだめの供え物として、公にお示しになりました。それは、ご自身の義を現すためで......こうして神ご自身が義であり、また、イエスを信じる者を義とお認めになる」のであり(ローマ3章25、26節)、これこそキリストの救いです。

2010.11.25

コメント(0)

-

説教要約 699

「前進する力を与える十字架」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、13章31~35節 「わたしは、きょうもあすも次の日も進んで行かなければなりません」(33節)。 これは、キリストがパリサイ人に「ここから出てほかの所へ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています」(31節)と言われた時、彼らに語られた言葉です。キリストは、だれが、どのような方法で十字架への道を阻もうとしても、十字架につけられるためにエルサレムに向かう決意は少しも変わりませんでした。この言葉から私たちが前進するための秘訣について学んでみましょう。 一、前進を妨げる過去の問題の解決--義認の信仰に生きる 私たちの前進を妨げる第一のものは、忘れようとしても、忘れることができない過去の罪や失敗また忌まわしい出来事です。 聖書は、イスラエル人が主に罪を犯して蛇にかまれた時、彼らが「旗ざおの上につけた......青銅の蛇を仰ぎ見ると、生きた」ということを記し(民数記21章9節)、旗ざおの上につけられた青銅の蛇は、キリストを表していると教えています(ヨハネ3章14節)。 十字架を仰ぐとは、私たちの罪のために死なれたキリストを信じることであり、そうする時、罪を赦され、罪責と刑罰が取り除かれます。過去の罪や失敗また忌まわしい出来事を葬り去るものは、キリストの十字架であり、私たちを義と認めてくださる信仰に生きることこそ前進していくための第一の秘訣です。 二、前進を妨げる現在の問題の解決--聖化の信仰に生きる 私たちの前進を妨げる第二のものは、私たちを右や左にそらせようとする誘惑です。 キリストは、公生涯の初めに悪魔から、石をパンに変えよという誘惑(目的のためには手段を選ばないという誘惑)、神殿の頂から身を投げよという誘惑(神の言葉の範囲を越えて自由にふるまうという誘惑)、悪魔を拝んで、この世の栄華を得よという誘惑(十字架の道を避けて栄光に至るという誘惑)を受けられ(マタイ4章1~11節)、また十字架につけられるためにエルサレムに行こうとしている時も、ほかの所に行くように誘惑を受けられましたが、退けられました(31、33節)。 パウロは「私たちの古い人がキリストとともに十字架につけられたのは、罪のからだが滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためである」と述べています(ローマ6章6節)。 キリストとともに十字架につけられるとは、自我を全く神に明け渡して、聖霊によって罪がきよめられたと信じることであり、そうする時、罪のからだ(私のうちに住む罪)が滅んで、罪の奴隷でなくなります。現在、受けている罪の誘惑を退け、罪に打ち勝つ力を与えるものは、キリストの十字架であり、私たちの罪をきよめてくださる信仰に生きることこそ前進していくための第二の秘訣です。 三、前進を妨げる将来の問題の解決--栄化の信仰に生きる 私たちの前進を妨げる第三のものは、将来に対して何の使命もビジョンも持たないために、過去の悪いことにとらわれて自己憐憫に陥ったり、現在、行っていることで自己満足したり、小成に安んじたりすることです。 パウロは「私は、キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみにもあずかることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして、死者の中からの復活に達したいのです。......ひたむきに前のものに向かって進み、キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです」と述べています(ピリピ3章10、11、13、14節)。 将来に対する使命やビジョンが何であれ、その使命を果たし、ビジョンを実現するものは、私たちの罪を赦して、義と認め、私たちのうちに住む罪をきよめてくださるキリストの十字架であり、「私たちの卑しいからだを、ご自身の栄光のからだと同じ姿に変えてくださる」(同3章21節)信仰に生きることこそ前進していくための第三の秘訣です。

2010.11.18

コメント(0)

-

説教要約 698

「幼子とおとなの違い」 甲斐慎一郎 ヘブル人への手紙、5章12~14節 「まだ乳ばかり飲んでいるような者はみな、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし、堅い食物はおとなの物であって、経験によって良い物と悪い物とを見分ける感覚を訓練された人たちの物です」(13、14節)。 冒頭のみことばは、幼子とおとなの違いは、「経験によって良い物と悪い物とを見分ける感覚を訓練された」かどうかであると教えています。私たちは、経験によって何を訓練されるのでしょうか。 一、私たちの考え方を左右する経験 私たちは、ほとんどの物事に関して、ある思いや考えを持っています。しかしその思いや考えというものが真実で正しいものであるかどうかは、実際にその物事を経験しなければ分かりません。ですから私たちは、実際に経験しないうちは、そのことに関して真相を知らないのだというわきまえを持たなければなりません。このわきまえがないと、多くの問題が起こります。私たちは、経験によって身につくものが三つあります。 第一は謙遜です。 私たちは、物事を実際に経験する時、その真相を知り、何と自分は思い上がっていたのかを深く恥じるとともに、真相を知らずに人を批判していた高慢な心が砕かれて、謙遜な人に変えられます。 第二は愛です。 私たちは、物事を実際に経験する時、その真相を知り、何と自分は思いやりの心がなかったかを深く恥じるとともに、真相を知らずに人を批判していた冷淡な心が砕かれて、愛に満ちた人に変えられます。 第三は知恵です。 私たちは、物事を実際に経験する時、その真相を知り、何と自分は愚かであったかを深く恥じるとともに、真相を知らずに人を批判していた無知な心が砕かれて、知恵に満ちた人に変えられます。 二、人となられたキリストの経験 神の御子イエス・キリストは、私たちの救いのために人となられるという経験をされた神です。神が人となられるという経験によって、次のような三つのものが現されました。 第一は謙遜です(ピリピ2章6~8節)。 神の御子キリストが人となるという経験をされなかったなら、私たちは、神の驚くべき謙遜を知ることはできなかったでしょう。 第二は愛です(ヘブル4章15節)。 神の御子キリストが人となるという経験をされなかったなら、私たちは、神の計り知れない愛を知ることはできなかったでしょう。 第三は知恵です(第一コリント2章7~9節)。 神の御子キリストが人となり、十字架の上で人類の罪を贖うという経験をされなかったなら、私たちは、神の限りない知恵を知ることはできなかったでしょう。 三、私たちがおとなになるための経験 神は、ご自身が人となるという経験をすることによって、その「驚くべき謙遜」と「計り知れない愛」と「限りない知恵」を私たちに現されました。私たちも人間的には、苦しくて辛く、理解できないような様々な経験をしながら、次のような三つのものを身につけていくことができるのです。 第一は謙遜です。 私たちは信仰によって高慢の罪がきよめられて謙遜が与えられます。しかし与えられただけでは借り物で真に自分のものとなっていません。それで様々なところを通り、色々な経験を積むことによって真に自分のものとなり、訓練を受けて、ますます謙虚になっていくのです。 第二は愛です。 私たちは信仰によって愛が与えられます。しかし与えられただけでは借り物で真に自分のものとなっていません。それで様々なところを通り、色々な経験を積むことによって真に自分のものとなり、訓練を受けて、ますます愛が深くなっていくのです。 第三は知恵です。 私たちは信仰によって知恵が与えられます。しかし与えられただけでは借り物で真に自分のものになっていません。それで様々なところを通り、色々な経験を積むことによって真に自分のものとなり、訓練を受けて、ますます知恵が増し加わっていくのです。

2010.11.13

コメント(0)

-

説教要約 697

「涙の種蒔きと喜びの収穫」 甲斐慎一郎 詩篇126篇1-6節 聖書は、「涙」について次のような四つのことを教えています。 一、真実な悔い改め 「神のみこころに添った悲しみは、悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせます」(第二コリント7章10節)。 エサウの涙(ヘブル12章17節)は、後悔であり、ただ罪の結果を悲しんだにすぎません。後悔は、神への信仰と関係なく、ただ罪の結果を悲しむもので、良い実を結ぶことはありません。しかし悔い改めは、後悔とは異なり、罪そのものに対する敬虔な悲しみで、悔い改めの実を結ばせるものです。 バビロンの捕囚から帰国したイスラエル人は、荒廃した土地を耕しながら、過去の罪を思い、新たな悔い改めの涙を流しましたが、捕囚後は、偶像礼拝が全くなくなり、悔い改めの実を結んでいます。 私たちも、霊的に荒廃した祖国を見る時、伝道の足りないことを思い、心から悔い改めの涙を流し、悔い改めの実を結ぶことが必要です。 二、あふれるばかりの愛 「私は大きな苦しみと心の嘆きから、涙ながらに、あなたがたに手紙を書きました。......それは、私があなたがたに対して抱いている、あふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした」(第二コリント4章4節)。 同胞への愛は、まだ帰国していない人たちの悲惨さと同時に帰国した者のすばらしさをよく知ることによってあふれてきます。私たちの場合、信仰を持つ前の自分の悲惨さと、信仰を持った後の自分の幸いの差が大きければ大きいほど愛はあふれてきます。しかし信仰を持っても、以前と余り変わらないようでは、愛があふれることもないでしょう。この差を大きくする秘訣は、明確な悔い改めです。そうする時、「私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされ」るのです(3節)。 三、心の伴った祈り 「ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた」(第一サムエル1章10節)。 イスラエル人は、同胞がネゲブの流れのように帰って来ることを祈っています(4節)。祈りは、神との会話であり、決して一方通行ではありません。神が私たちの祈りや願いを聞いてくださるのは、私たちが神の声に聞き従うからです。私たちが神の声に聞き従わないのに、神にだけ私たちの祈りや願いを聞かせることはできません。 祈りは、神に対する私たちの信仰と服従を表わすもので、私たちは、祈れば祈るほど神に対して従順にならざるを得なくなります。祈らない人の神への服従は、口先だけのものにすぎません。人は、祈ることによって神への真の服従を培うのであり、真実に神の前に出る時、私たちは神に聞き従うようなふりをすることはできません。これが口先だけではない、心の伴った祈りであり、このような祈りをささげる秘訣は、真実な悔い改めとあふれるばかりの愛です。 四、骨惜しみしない奉仕 「涙とともに種を蒔く者は、喜び叫びながら刈り取ろう。種入れをかかえ、泣きながら出て行く者は、束をかかえ、喜び叫びながら帰って来る」(5、6節)。 収穫を得るためには、荒野を耕して種を蒔かなければなりません。「苦役をもって彼らの心を低くされた」(詩篇107篇12節)という言葉がありますが、高ぶりやすい人間に勤労は不可欠です。高慢の最も端的な表われは批判です。私たちは批判する時、自分を相手よりも高くしているのです。ですから批判することができる実質や実力や働きがあるならば、批判も許されますが、そうでなければ批判は高慢の表われです。 私たちが神の奉仕に肩をいれ、本気で重荷を担う時、謙遜にさせられ、同情こそすれ、批判など出てこないでしょう。真実な悔い改めとあふれるばかりの愛と心の伴った祈りこそ、骨惜しみしない奉仕をする原動力です。

2010.11.09

コメント(0)

-

説教要約 696

「真の文化」 甲斐慎一郎 ルカの福音書、12章13~21節 文化の対語は自然であり、文化の類語である文明の対語は野蛮ですから、「文化とは、自然や野蛮な状態のままに止まることなく、進歩や向上を図る人間の営みのことです」。人間の向上を図るものは、すべて文化です。自然や野蛮な状態のままに止まっている人間以外の動物に文化はなく、人間の人間たるゆえんは文化にあるということができます。 文化の日に因み、人間をほんとうに向上させる真の文化について学んでみましょう。 一、文化の種類 文化には、生活水準の向上をはじめ、学問、芸術、道徳、そして宗教があります。これを人間の三つの要素である「からだ」と「心」と「霊」に当てはめて分類するなら、次のような三つの文化になります。 1.物質文化(からだ) 物質文化は、生活水準の向上で、これは、いわゆる文化生活のことであり、この文化を支えているものは、科学技術の進歩や経済生活の発達です。 2.精神文化(心) 精神文化には、学問(知識的な面)と芸術(感情的な面)と道徳(意志的な面)があり、この文化を支えているものは、教育の普及や文化活動です。 3.宗教文化(霊) 宗教文化は、人間の最大の問題である罪からの救いであり、この文化を支えているものは信仰です。 二、文化の目的 金持ちの農夫は、「安心して、食べて、飲んで、楽しめ」と言いましたが、神は、「神の前に富まない者は」と言われました(19、21節)。 1.「食べて、飲んで」 物質文化の目的は、物の豊かさです。科学技術が進歩し、経済生活が発達すれば、安全で便利そして快適な生活になりますが、物質文化は、これ以上のことをすることはできないことを忘れてはなりません。 2.「安心して、楽しめ」 精神文化の目的は、心の豊かさです。教育が普及し、文化活動が盛んになれば、ある程度の心の満足は得られますが、正しい信仰による罪の解決がなければ、精神文化では、道徳的な退廃を防ぐことはできません。 3.「神の前に富む」 宗教文化の目的は、霊の豊かさです。罪からの救いを受け、神の前に富む者となることこそ真の向上をもたらす真の文化です。 三、真の文化 神の前に富む者となるとは、どのようなことでしょうか。 1.信仰に富む 真の神を忘れて、高ぶったり、「たよりにならない富に望みを置」いたりせず、「私たちにすべての物を豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置く」ことです(第一テモテ6章17節)。 2.善行に富む 「人の益を計り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与える」ことです(同6章18節)。 3.いのちに富む 「まことのいのちを得るために、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げる」ことです(同6章19節)。 物質文化と精神文化と宗教文化の中で最も大切なものは、宗教文化です。物質文化と精神文化がどれほど発達し、向上しても、正しい宗教文化がなければ、道徳が退廃し、物質文化も精神文化も衰退し、やがて滅亡してしまうからです。物質文化と精神文化を支えているのは、正しい宗教文化なのです。

2010.11.03

コメント(0)

全5件 (5件中 1-5件目)

1

-

-

- ニュース

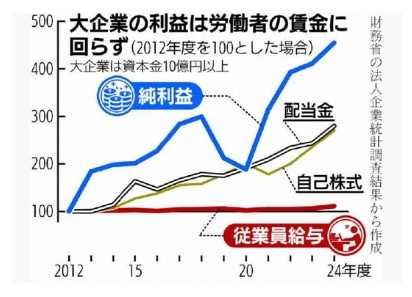

- 労働分配率の低下(25日の日記)

- (2025-11-25 01:00:05)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【楽天お買い物マラソン】商品が届か…

- (2025-11-24 20:30:04)

-

-

-

- 懸賞フリーク♪

- お菓子のファンタジーボックス

- (2025-11-25 00:20:41)

-