2010年08月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

説教要約 679

「神のあかしと人のあかし」 甲斐慎一郎 ヨハネの手紙、第一、5章1~12節 キリスト者は、「あかし」という言葉を用いますが、この言葉は、「証」という語を含む次のような四つのことを意味しています。◆証明--事実の真偽を明らかにすること。◆証拠--事実を証明する根拠のことで、これは「物のあかし」で す。◆証言--事実を証明する言葉のことで、これは「言葉のあかし」 です。◆心証--裁判官が得た確信のことで、これは「心のあかし」です。 ですから、ある物事の真偽は、「証拠」と「証言」と「心証」によって「証明」されるということができます。そこで「あかし」ということについて聖書から学んでみましょう。 一、神のあかしについて 聖書の中には、しばしば「あかし」という言葉が記されています。神は、様々な方法によってご自身を人間にあかししておられますが、これには五つの段階があります。 1.第一段階--自然界によるあかし。 「ご自身のことをあかししないでおられたのではありません。すなわち、恵みをもって、天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで、あなたがたの心を満たしてくださったのです」(使徒14章17節)。 2.第二段階--預言者の声によるあかし。 「この人はあかしのために来た。光についてあかしするためであり、すべての人が彼によって信じるためである」(ヨハネ1章7節)。 3.第三段階--聖書の言葉によるあかし。 「あなたがたは......聖書を調べています。その聖書が、わたしについて証言(あかし)しているのです」(ヨハネ5章39節)。 4.第四段階--キリストによるあかし。「わたしが行っているわざそのものが、わたしについて、父がわたしを遣わしたことを証言(あかし)しているのです」(ヨハネ5章36節)。 5.第五段階--御霊によるあかし。 「私たちが神の子どもであることは、御霊ご自身が、私たちの霊とともに、あかししてくださいます」(ローマ8章16節)。 神は、このような五つの段階を通してご自身をあかししておられるのです。 二、人のあかしについて 先に述べたように「あかし」というのは、「証明」の「証」であり、「証拠」の「証」であり、「証言」の「証」であり、「心証」の「証」です。 ですから「あかし」をするということは、「証人として事実を証明する根拠を述べること」、また「証人として事実を証明する言葉を述べること」、そして「証人として心に得た確信を述べること」です。 キリスト者が「救いのあかし」という時に用いる「あかし」というのは、一般的に「救いの体験談」と言われます。このように言うことは間違いではありません。しかし言葉の厳密な意味から正確に述べるならば、次のように言うことができます。 「イエス・キリストが真の救い主であることは、私がその方を信じて罪から救われたという確かな証拠によって証明することができるので、そのことを証言(あかし)します」。 「イエス・キリストが真の救い主であることは、自分で信じて、『この方がほんとうに世の救い主だと知っている』私が(ヨハネ4章42節)、そのことを証言(あかし)します」。 「私が救い主イエス・キリストを信じてキリスト者になり、神の子どもであることは、御霊ご自身が、私の霊とともに、あかししてくださっているので、そのことを証言(あかし)します」。 三、人のあかしにまさる神のあかし この神のあかしと人のあかしについてヨハネは、「もし、私たちが人間のあかしを受け入れるなら、神のあかしはそれにまさるものです」と述べています(9節)。 神のあかしは、人間のあかしよりもまさっていることは言うまでもありません。しかしどちらにしてもキリスト教は、「あかしの宗教」なのです。

2010.08.27

コメント(0)

-

説教要約 678

「父と子の交わり」 甲斐慎一郎 ローマ人への手紙、8章14~17節 このローマ人への手紙の8章14~17節には、「子」または「子ども」という言葉が各節に、そして「父」という言葉が二回(アバとはアラム語で父という意味)記されています。 そこで、この父と子という観点から、聖書が教えているキリストの救いとは、どのようなものか、また真のキリスト教とは何かということを考えてみましょう。 一、肉体の苦行 およそ宗教と名のつくものには、何らかの形において、肉体の苦行というものがあります。その内容を、大ざっぱに述べるなら、次のような四つです。1.様々な欲望を自ら断つ禁欲です。2.肉体を苦しめる行為をすることです。3.自らの肉体を痛め、傷つけることです。4.自らの生命を死に至らせることです。 キリスト教においては、第一のものに相当する断食があります。しかしこれは、神に近づくための一つの手段であり、決してこれ自体を目的としているのではありません。 聖書は、神の宮である肉体を、いたずらに苦しめたり、傷つけたりしてはならず、かえって、その「からだをもって、神の栄光を現」さなければならないと教えています(第一コリント6章20節)。 使徒パウロは、「すがるな。味わうな。さわるな」というような定めは、「肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉のほしいままな欲望に対しては、何のききめもないのです」と述べ(コロサイ2章21、23節)、肉体の苦行によっては、決して真の救いは得られないと教えています。 二、心の修行 次に宗教を心の修行と考えている人々がいます。これをキリスト教に当てはめるなら、次のようになるでしょう。 1.ある人々は、キリスト教とは、理詰めで神の存在を信じ、ただ聖書を読んで、神の教えを学ぶことであると考えています(知性的な面)。 2.ある人々は、キリスト教とは、信じることによって神を感じ、ただ神の愛に感動して生きることであると考えています(感情的な面)。 3.ある人々は、キリスト教とは、すべての悪や罪をやめ、ただ神に仕えて、善行と奉仕に励むことであると考えています(意志的な面)。 キリスト教を、このように考えている人は決して少なくないでしょう。それぞれキリスト教の一面を表しており、真の救いを受けた結果としてこのようになります。しかし、たとえどれにも片寄らず、この三つのものに均衡が取れて備わっていたとしても、これは心の修行であり、真の救いではありません。 三、霊の交わり 聖書が教えている罪からの救いは次のような三つの面があります。1.「義と認められること」です。2.「新しく生まれること」です。3.「神の子どもとされること」です。 罪を悔い改めて、キリストの十字架は私の罪のためであると信じる者は、義と認められ(すなわち罪を赦され)、新しく生まれるだけでなく、「私たちが神の子どもであることは、御霊ご自身が......あかししてくださ」り、私たちは、この御霊によって「アバ、父」と呼ぶことができるのです(15、16節)。 私たちは、この御霊によらなければ、神をほんとうの意味と内容と資格をもって「天のお父様」と言うことはできません。「御霊のあかし」は、父の側から子の側への語りかけであり、「アバ、父」は、子の側から父の側への語りかけです。ここから父と子の霊の交わりが始まるということができます。この罪から救われた者だけが持つことができる父と子の交わりこそ、キリストの救いです。

2010.08.21

コメント(0)

-

説教要約 677

「聖書に親しむ」 甲斐慎一郎 テモテへの手紙、第二、3章14~17節 テモテは、使徒パウロによってキリストの救いを受け、彼に導かれて伝道者となり、エペソ教会の最初の監督に任命された神の人であり、パウロが最も愛した真実な子で、練達した働き人です(ピリピ2章22節)。 しかし肉体的にも精神的にも頑強とはいえない若い伝道者テモテが、ひしひしとせまる迫害と近づく困難な時代を前にして、偽りの教えと戦い、「真理のみことばをまっすぐに説き明かす、恥じることのない働き人と」なり(第二テモテ2章15節)、教会を建設していくことは、至難のわざでした。このような事情の中でパウロがテモテに注意を喚起するかのように書き送ったのが次の言葉です。 「けれどもあなたは、学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が、どの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼いころから聖書に親しんで来たことを知っているからです」(14、15節)。 「聖書に親しむ」とは、単に聖書を「読んでいる」とか「知っている」または「学んでいる」とか「研究している」ということではありません。これらを全部含んではいますが、なおそれ以上のことです。 「親しむ」ということばには、「懇意にする」とか「なじむ」また「睦まじくする」という意味があります。ですから聖書に親しむとは、聖書を心から愛して、聖書がその人の身についているということです。 私たちは、いったい何に親しんでいるでしょうか。「朱に交われば赤くなる」という諺のように、私たちは、自分が親しんでいるものに染まっていくものです。ですからある人が、どのような人であるかということは、その人がいったい何に親しんでいるかということを知ることによってわかります。 そこで私たちは、なぜ聖書に親しまなければならないのか、また聖書に親しむなら、どのようになるのかということについて、次のような三つのことを学んでみましょう。 一、「聖書はあなたに知恵を与えてキリスト・イエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです」(15節) 知恵とは、何でしょうか。聖書は、「主を恐れることは知恵の初め」であり(箴言9章10節)、「主を恐れることによって、人は悪を離れる」と教えています(同16章6節)。 天路歴程の著者であるジョン・バンヤンは、「この本(聖書」は、あなたを罪から遠ざける。さもなければ罪があなたをこの本(聖書)から遠ざける」と述べていますが、まさにその通りです。私たちは、聖書に親しむことによってのみ、神を恐れることを学び、罪から救われることができるのです。 二、「聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です」(16節) 「偽物を最もよく見分けることができる人は、本物を最もよく知っている人である」ということばがありますが、まさに至言です。聖書に親しんでいる人のみ、聖書が霊感を受けた誤りのない神のことばであることがわかるのみならず、真理を教えられ、悪を戒められ、間違いを矯正され、すべてのことに義の訓練を受けることができるのです。 三、「神の人が、すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられた者となるためです」(17節) 私たちの主イエス・キリストは、神のことばが肉体をとり、人間となられた方です(ヨハネ1章14節)。私たちが、すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられた神の人となるためには、人のことばや働きでは不可能であり、聖書に親しむことによって、私たちのうちに神のことばが聖霊によって受肉するとともに、私たちの「うちにキリストが形造られる」(ガラテヤ4章19節)ことによって初めて可能なのです。

2010.08.18

コメント(0)

-

説教要約 676

「神への信仰と意志」 甲斐慎一郎 ヨハネの福音書、7章10~53節 「だれでも神のみこころを行おうと願うなら、その人には、この教えが神から出たものか......がわかります」(17節)。 聖書は、私たちが正しく神を知り、とらえるために意志が大切であることを教えています。私たちは、神を正しく知り、とらえるために、どうして意志が必要なのでしょうか。三つの面から考えてみたいと思います。 一、神を信じる意志について 私たちは、人格を持つ者--すなわち神と人間と天使と悪魔--以外のものを知るためには、証拠があって証明されるなら、その人の意志に関係なく、信じるも信じないもなく、ただ認めればよいのです。 しかし人格を持つ者--すなわち知性と感情と意志を持つ者--を知るためには、ただ認めるだけでは不十分であり、意志を働かせて信じなければなりません。このことを理解するために、次のような例話が分かりやすいのではないでしょうか。 ここに顔も知らない父(または母)と生き別れになった息子(または娘)がいて、何十年か振りに再会したとしましょう。この息子(または娘)は、目の前の人が自分の父(または母)であることは、確かな証拠(DNAの一致など)があって証明されるなら、認めざるを得ないでしょう。しかし彼(または彼女)は、意志を働かせて、その父(または母)を受け入れ(すなわち信じ)なければ、正しい父子(または母子)関係は成り立たず、その父(または母)を知ることはできません。 「神は、知性と感情と意志とを持っておられる霊であり、人間もまた、知性と感情と意志とを持っている霊である」(キャンベル・モルガン)。意志を持っている私たちが、意志を持っておられる神を知るには、証拠を確かめて認めるだけでは不十分であり、意志を働かせて信じなければならないのです。 二、罪を悔い改める意志について 使徒パウロは、「彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され......た」と記しています(ローマ1章28節)。 多くの人たちが神を信じないのは、単に知性的に神を認められないからではなく、神を信じるなら、自分の悪い心と生活を悔い改めなければならないという恐れから、意志的に神と信仰を拒んでいるということを知らなければなりません。 神への信仰というものは、神の正しさと聖さという性質上、当然のことですが、道徳性が含まれています。ですから神への信仰は、悪い心や罪深い生活を悔い改めるという意志がなければ、持つことはできません。 私たちは、「真理に逆ら」ったり、「真理から耳をそむけ」たりしているなら、「いつも学んではい」ても、「いつになっても真理を知ること」ができないのです(第二テモテ3章7、8節、4章4節)。 三、救いを信じる意志について 人類の始祖が堕落した時、人の意志は堕落し、すべてのことにおいて神を中心とすべき意志が、自分を中心とする意志に変わってしまいました。しかし神は、計り知れない恵みのゆえに、救いを信じることができる意志を与えてくださいました。 キリストが盲人のバルテマイに「わたしに何をしてほしいのか」と尋ねられた時、彼は「先生。目が見えるようになることです」と答えました。これに対してキリストは「あなたの信仰があなたを救ったのです」と言われました(マルコ10章51、52節)。 受ける資格のない者に、無代価で与えられるものが恵みであり、その恵みを自分の意志で受け取る手が信仰です。私たちは、この信仰によってのみ、罪から救われ、心の目がはっきり見えるようになって、神を知ることができるようになるのです。

2010.08.14

コメント(0)

-

説教要約 675

「神への信仰と知識」 甲斐慎一郎 コロサイ人への手紙、1章9、10節 「あなたがたがあらゆる霊的な知恵と理解力によって、神のみこころに関する真の知識に満たされますように......神を知る知識を増し加えられますように」(9、10節)。 一、三種類の知識とその関係について 知識には、三種類(三段階)があります。 1.第一段階--見聞的知識 「見聞的知識」とは、目で見たり、耳で聞いたりして知る知識です。すべての知識は、ここから始まりますが、これは、皮相的かつ浅薄な知識で、これで真相や真理を知ったと思ってはなりません。第二段階の「思考的知識」の入り口です。 2.第二段階--思考的知識 「思考的知識」とは、「見聞的知識」に基づいて、よく考えて真理に到達して得た知識です。パウロは、福音のことばを信じたコリントの教会の人たちに、「もしあなたがたがよく考えもしないで信じたのでないなら......この福音によって救われるのです」と述べています(第一コリント15章2節)。 3.第三段階--体験的知識 「体験的知識」とは、前者の二つに基づくか、またはそれらを超越して実際に体験したり、経験したりして知る知識です。目が見えるようになった生まれつきの盲人は、「ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです」と言いましたが(ヨハネ9章25節)、これこそ、ほんとうに知っているということです。 二、この世の知識と神を知る知識について パウロは、「この世の知恵」と「隠された奥義としての神の知恵」について教えています(第一コリント2章6、7節)。 1.この世の知恵 知識には、三種類または三段階がありますが、どちらにしても、「一般的な知識」は、「この世の知恵」であり、この世のことしか分からず、神と永遠の世界のことを知ることはできません。 2.隠された奥義としての神の知恵 「神を知る知識」は、「隠された奥義としての神の知恵」であり、永遠の世界を知り、神から永遠のいのちが与えられて生きることを知っている知識です。 パウロは、「信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによる」と教えています(ローマ10章17節)。まず神のことばを聞き(見聞的知識)、次に「よく考え」て(第一コリント15章2節)、それが真理であることを知り(思考的知識)、最後にその知った真理を「信仰によって結びつけ」る(ヘブル4章2節)、すなわち「信じること」によって、神を知るほんとうの知識(体験的知識)になるのです。 三、知識において成長することについて ペテロは、「キリストの......知識において成長しなさい」と勧めていますが(第二ペテロ3章18節)、知識ということを愛と比較して考えるなら、それは識別力のことです。 私たちは、知識が増せば増すほど、物事を正確に見分けたり、識別したりすることができるようになります。私たちは、何が神に喜ばれ、何が神に悲しまれるのか、神のために何が有益で、何が有害であるのか、隣人が神のために何を獲得すべきか、何を放棄すべきなのかを明確に識別することが必要です。 しかしパウロは、知識があっても愛がなければ、「人を高ぶらせ」、「自分を欺き」、「ほかの人を性急にさばく」と警告しています(第一コリント8章1、2、11節)。 聖書は、「人は、その妻エバを知った。彼女はみごもってカインを産み」と記しています(創世記4章1節)。この「知る」というのは、「結合と一体」を意味し、「体験的知識」です。それは言い換えれば、「人が神を愛するなら、その人は神に知られている」とあるように(第一コリント8章3節)、「神を知る知識」とは神への愛であり、神を知ることの最も深い意味は、神を愛し、神と結ばれ、神と一つになることです。私たちはキリストの知識において成長しているでしょうか。

2010.08.10

コメント(0)

-

説教要約 674

「神への信仰と感情」 甲斐慎一郎 コリント人への手紙、第二、2章1~4節 「私は大きな苦しみと心の嘆きから、涙ながらに、あなたがたに手紙を書きました。それは......私があなたがたに対して抱いている、あふれるばかりの愛を知っていただきたいからでした」(4節)。 パウロが使徒職を弁明しているこの「コリント人への手紙、第二」は、個人的な色彩が強く、その文章の端々に、外側においては、あのように理性的で冷徹なパウロですが、心の内側においては、激しく燃えている愛の感情を読み取ることができます。 一、感情は四種類あります(シェーラー) 1.感覚的な感情--肉体的な刺激によって起こる快感や苦痛の感情です。これは刺激がなくなると感情も消えてしまいます。 2.生命的な感情--からだの内部から湧き起こってくる充実感や倦怠感また緊張感などの感情です。 3.情緒(情動)--一般に喜怒哀楽と呼ばれている感情です。これは激しい感情なので、断続的です。 4.情操--情緒よりもいっそう高等で、芸術や宗教などで感じる感情です。これは穏やかな感情なので、持続的です。 感覚的な感情や生命的な感情は、「からだの感知器」として、からだを健康に保つ働きをしています。情緒は、説明を抜きにして感じで分かるという「直感」の働きをし、情操は、推理によらず直接知るという「直観」の働きをしています。前の三つは人間以外の動物にもありますが、情操は、人間だけが持っているものです。 二、感情には三つの目的があります 1.真の人間らしさを与えるためです 感情は、ことばでは表現することのできない微妙な表情をつくり、人に豊かさや深さ、またうるおいやこまやかさを与えるものです。もしこれがなければ、木石のような人間になってしまうでしょう。 2.人の喜怒哀楽を知るためです 私たちが、人の心の喜びや楽しみ、また悲しみや怒り、そして苦しみや痛みを知ることができるのは、自分自身もこのような心を持っているからです。もしこれがなければ、血も涙もない人間になってしまうでしょう。 3.直感や直観を与えるためです 感情は、理屈や思考によらない一種の知識です。理屈や思考は時間がかかるので、急を要する時や突発的な出来事には間に合いません。神は、私たちに理屈や思考による知性とともに、理屈や思考を抜きにして一瞬にして知ることができる感情を与えてくださいました。ただし直感や直観は不正確なことがあるので、知性によってそれが正しいものであるかどうかを確かめることが必要です。 三、感情には功績と罪過があります 1.その功績--信仰と信仰の対象である神は、人間の理屈や思考を越えたもの(方)ですから、理屈や思考によらない感情(情操)は、神をとらえるのに非常に役に立ちます。オットーは、絶対他者(神)の前における無力感を「ヌミノーゼ感情」と呼んでいます。 2.その罪過--しかし真の信仰は、見るところや感じによらず、ただ神にのみ拠り頼むものですから(第二コリント5章7節)、感情(感覚的な感情と生命的な感情と情緒)は、神をとらえるのに非常に妨げになることがあります。すなわち、何も感じなければ信じられず、また何かを感じて信じるなら、その感情を信じて、ほんとうは神を信じていないかも知れないからです。 エバは、善悪の知識の木を見た時、「食べるのに良く、目に慕わしく......いかにも好ましかった」ので(創世記3章6節)、取って食べました。彼女は、感情で判断して、罪を犯しました。人は、感情ではなく、「取って食べてはならない」(同2章17節)という神のことばに基づいた知性によって判断し、生きなければならないのです(マタイ4章4節)。 人間は、感情の与える豊かさや深さやうるおいを加味した聖書に基づく知性によって判断し、決断することが大切なのです。

2010.08.07

コメント(0)

-

説教要約 673

「ダビデの信仰に学ぶ」 甲斐慎一郎 サムエル記、第二、7章18~29節 「私たちの願うところ、思うところ」をはるかに越えて、かなえてくださる神を呼び求め、答えられた信仰の人として、ダビデの生涯から学んでみましょう。 一、神の家を建てることを預言者ナタンに相談し、彼の承諾を得たダビデ(1~3節) ダビデは、りっぱな王宮に住んでいましたが、神の箱は、天幕にありましたので、神殿を建てることを思いつきました。 ダビデが主のために家を建てようとしたのは見上げた心がけであり、彼の動機は純粋でした。しかし彼は、このような良い志を持ったからと言って身の程をわきまえず、また神の導きも求めないで、勝手に神の宮を建てるようなことはしませんでした。 ダビデは、信頼のおける友である預言者ナタンに自分の心を打ち明け、どのようにすればよいか相談しました(2節)。ナタンは、ダビデのことばを聞いた時、王の志は神の栄光を現すものであると判断して、心から喜んで賛成したのです(3節)。 二、「わたしが、あなたのために家を建てる」とダビデに約束された主(4~17節) 「しかしナタンは、たとえ敬虔であっても神の導きではなく、ただ自分の感動によって語ったのです。私たちの考えにおいても、たとえ敬虔な動機から出ていたとしても、神のみこころにかなわないことがあります。......ですから事ごとに主観的な感情ではなく、客観的な啓示によってこれを試験しなければならないのです」(A・イーダーシャイム)。 主は、ナタンを通してダビデに次のような四つのことを仰せられました。 1.主は、神の家を建てるようにイスラエル人に仰せられたことは一度もない(7節) 2.主が、ダビデのために家を建てる(11、27節) 3.主は、ダビデの世継ぎの子を起こし、彼が主の家を建てる(12、13節) 4.ダビデの家と彼の王国とは、主の前にとこしえまでも続く(16節) 主がダビデのために家を建て、主の前にとこしえまでも続くというのは、主がダビデの王国を永遠に確立されることを教えています。この「ダビデへの大いなる約束は(12、15、16節)、ソロモンにおいて一部分成就したが、完全な成就は、ダビデの最も偉大な子、キリストにおいてのみある(第一列王8章15~20節、ヘブル1章5節、ルカ1章31~33節、使徒2章29~31節、13章22、23節)」(A・M・レンウィック)。 ダビデは、大きな戦いをして多くの血を流してきたので、神の宮を建ててはなりませんでした(第一歴代22章8節)。それで主は、主の御名のために宮を建てようとしているダビデの好意を無にしないように、こまやかな心くばりをして、この時は宮を建ててはならない理由を告げて無下に断るようなことをせず、「わたしが、あなたのために家を建てる」と言って(27節)、彼に希望を与えて励まされたのです。 三、主のことばに感謝して、約束どおりに行ってくださいと祈ったダビデ(18~29節) ダビデは、ナタンをとおして告げられた主のことばを聞いた時、自分の願いはかなえられないことを知りました。しかし神の宮を建てることができないことに対する不平や不満のことばなど一言も言いませんでした。 かえってダビデは、主の御目には取るに足りない者のために、はるか先のことまで告げてくださった主の心憎いまでの配慮に感激して、主の前にへりくだった心から満ちあふれる感謝のことばが口をついてほとばしり出ただけでなく、「あなたの約束どおりに行ってください」と大胆に祈ったのです(25節)。 ダビデ王が祈った「この祈りの特徴は、大いなる謙遜、神の顧みに対する感謝、神の意志への服従、主に対する信頼である」(A・M・レンウィック)。 神は、このようなダビデの信仰の祈りに応えて、彼の「願うところ、思うところ」をはるかに越えて、かなえてくださったのです。

2010.08.02

コメント(0)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

- 《ポートフォリオ毎日公開!》 「長…

- (2025-11-24 19:41:54)

-

-

-

- みんなのレビュー

- ㊗️岡谷市の…

- (2025-11-24 17:22:28)

-

-

-

- ニュース

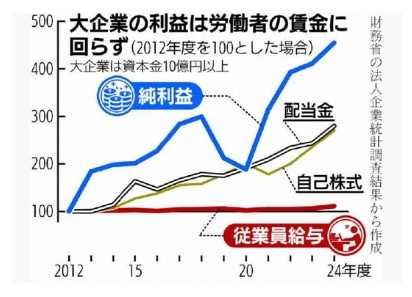

- 労働分配率の低下(25日の日記)

- (2025-11-25 01:00:05)

-