2018年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

コムラサキ(小紫)

我が家の玄関の前の『コムラサキ』が紫色のきれいな実をつけています。根元に近い方から順次開花し先端に咲き向かって行くのです。 それを追うように実をつけて行きます。実は、緑色から紫色に変わって行くのです。枝が弓状に枝垂れ(しだれ)る姿が本当に美しいコムラサキ(小紫)。コムラサキ(小紫)は、ムラサキシキブ(紫式部)に比べると実も葉も小ぶりで、樹木の実の中で、紫という特異な色を付ける植物はこのコムラサキ、ムラサキシキブ以外にあるのでしょうか。この様に明るい紫の実の植物を、残念ながら私は見たことがありません。ブルーベリーは紫と言えば紫ですが・・・・・。コムラサキ(小紫)は紫式部を小さくしたものなのでこの名前になったとのこと。 小さいが、実のつきかたがいいので花屋さんでは紫式部より人気が高いと。紫色の実の直径は3mmくらいでしょうか。この日の朝は前夜の雨で実に水滴が。花片に宿る水滴を撮るのが大好きな旅友のSさんに触発されて、私も水滴を狙ってみました。Sさんの一眼レフの高級なカメラとは異なり、デジカメですのでなかなか後ろがぼやける写真が撮れません。少し離れてズームで狙って撮ってみた多くの写真の中のから。偶然とは言え見事にピントが合いました。一つの枝の中で枝先に向かって熟した紫色、少し熟した薄紫、未熟な黄緑色と。実が鮮やかにグラデーションのように色づきが進んでいるのが観察出来たのです。葉は途中から先にかけてギザギザが。そして漸く開花した枝も。花は筒状で先が4つに裂けて平らに開いています。これは翌日の写真ですが。雄しべは4本、雌しべは1本で、花冠から飛び出ているのです。これも翌日の写真。枝いっぱいにたわわに実る果実は、宝石のアメジスト?のような深い紫色と相まってブドウのようにも見えるのです。名前の由来は平安時代の女性作家「紫式部」だが、この植物にこの名が付けられたのはもともと「ムラサキシキミ」と呼ばれていたためと。「シキミ」とは重る実=実がたくさんなるという意味であると。実の付きが良く、なかなか落果しないので、冬枯れの庭の景色に紅紫色の果実がいつまでも映え、長く楽しめるのがこのコムラサキ(小紫)。日ごとに色づく実とともに秋を感じながら楽しんでいるのです。翌日の久しぶりに日光に照らされて。ぶどうの如く旨そう!そして秋の夕陽に照らされて輝くコムラサキの実です。『あでやかに 秋の夕陽の 小紫』・・・・・詠み人知らずそして・10月1日の早朝の台風24号の強風で多くの実が落ちてしまいました。

2018.09.30

コメント(2)

-

小出川の彼岸花

かなり時間が経ってしまいましたが、9月21日(金)の早朝に自宅から車で20分ほどの小出川の彼岸花を見に行って来ました。早朝6時前に小雨の中、長靴を履き、傘を持って車で向かいました。小出川は藤沢市遠藤の笹窪谷戸に源を発し、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの脇を流れ、駒寄川が流入し、茅ヶ崎市と寒川町の境界河川。新湘南バイパスとほぼ平行して茅ヶ崎市の西部を縦断し、千ノ川が流入した後、平塚市で相模川の河口付近に注ぐ1級河川。宝泉寺前を右折し、小出川に架かる大国橋(だいこくばし)を渡り小出川沿いに左折し車を駐める。「小出川彼岸花」の横断幕が。大国橋麓の赤の彼岸花。小出川の彼岸花コースは、小出川のここ大黒橋(だいこくばし・藤沢市)から追出橋(おいだしばし・寒川町)あたりまでの約3km。今年2018年の『第11回 小出川彼岸花まつり』のポスター。9月22日(土)に開催されると。大国橋からの小出川沿いを車で進む。対岸の彼岸花の開花は遅れている模様。霧雨の下、所々で車を降りデジカメで撮影。彼岸花は雨に濡れて。案内用チラシは、早朝の為か未だ。22日からこの道は車輌通行止めと。大国橋近くの道祖神と彼岸花。雨の彼岸花も美しいのであった。彼岸花のお祭り遠藤会場?この場所で写真展も開かれたのであろうか。会場奥には仮設トイレも既に設置済み。フラッシュで撮影。シロバナの彼岸花も所々に。再びフラッシュで。こちらはフラッシュなしで。いやフラッシュ撮影かもしれません。時間はまだ6時過ぎ。小出川を渡る狭い橋が前方に。この橋は茅ヶ崎方面からの車が通過できる橋。赤一色の混沌の世界。そして急ぎ車を移動し、新道橋(しんみちばし)を渡り車を一時停車し急ぎ散策開始。こちらは小出川沿いの堤に赤の帯が。雨水が小出川に流れ込み。ズームで花片を。水滴がフラッシュで輝く。小出川の白き流れの場所を背景に。赤の絨毯の後ろに、黄金色の稲田が拡がる。再び白との競演。霧雨も止み傘なしでの散策。小出川沿いの宇都母神社、盛岩寺・薬師堂の案内も。小出川の両側の堤の赤い帯。野鳥も川面から花見中。新道橋(しんみちばし)近くにも『小出川彼岸花』の横断幕が。稲刈り前の田んぼを守る彼岸花でもあるのです。彼岸花には毒があると聞いています。彼岸花の球根の中にはリコリンという有毒成分が入っているのだと。分析してみると、球根一つに15mgのリコリンが入っており、ネズミだと1500匹の致死量に相当するというのです。実は彼岸花は、動物や虫から球根を守るため有毒成分を持つようになったと。彼岸花を探してみると、ここ小出川の如くなぜか田んぼのあぜ道に植えられている事が多いのです。その理由はなんとネズミやモグラよけになるからだと。墓場にヒガンバナが多いのも、昔の土葬の時代には、異臭や有毒性を利用して遺体を動物から守るためだと。彼岸花の名は秋の彼岸ごろから開花することに由来する。別の説には、これを食べた後は「彼岸(死)」しかない、というものもある。別名の曼珠沙華は、法華経などの仏典に由来する。また、「天上の花」という意味もあると。その一方で、彼岸花の球根にはデンプンが含まれ、水にさらして食用となり、昔は飢饉(ききん)に備えて田んぼのあぜ道に植えたとも。昔(明治から昭和初期)は、このデンプンを製造する会社もあったとのこと。食用とするには、すりつぶし、充分に水でさらして毒抜きをすることが肝心であると。ネット情報では「7回ほど水洗いして除けば食用となる」と。どなたか食べた経験のある方はいらっしゃいますか?小出川を一人占め!!。里山の稲田を背景とした彼岸花は日本の里村の原風景なのです。我が農作業車を入れて。サンビタリアでしょうか?小さなヒマワリのような花をたくさんつけていた。黄色い花の中心が暗紫色で盛り上がっていて、大きい目のようにも見えます。花びらは黄色が多く、中にはオレンジ色も。約30分程の散策で、自宅に7:15過ぎに帰宅したのであった。日本の秋を彩る風物詩として、黄金色の稲穂と彼岸花の組み合わせが何故か私の心を強く惹きつけるこの頃なのです。

2018.09.29

コメント(0)

-

酔芙蓉(すいふよう)

我が家の庭の『酔芙蓉』が毎日花を開き楽しませてくれています。遠く平安の頃から観賞され、人々に愛されてきた芙蓉の花。古くから栽培されているにもかかわらず、ムクゲと違って変異が出にくく、品種はあまり多くありません。その数少ない園芸品種の一つが『酔芙蓉』。『酔芙蓉』は、朝のうちは純白、午後には淡い紅色、夕方から夜にかけては紅色に変わるのです。酒を飲むと顔色がだんだんと赤みを帯びるのに似ていることからこの名がついたといわれています。芙蓉は、全国各地の庭先や公園など、どこででも目にすることができますが、群生している名所となると寺の境内が多いでは。『酔芙蓉』となるとなかなか群生しているところは少なく、千本以上あるところは珍しいようです。『酔芙蓉』の花は短命で、一日花のはかなさに諸行無常の教えを悟り、蓮の花に仏教の縁を重ねるのは私だけでしょうか。朝、真っ白な花が咲いていました。そして既に花片の一枚が淡いピンクに染まり始めている花も。花片全体が淡いピンクに染まり始めました。昼前になると、ピンクの色が強くなってきました。中心の円周上に濃いピンクの点が。そしてすっかり酔った『酔芙蓉』。そして酔いが回った花たちが夕陽を浴びて。花片も閉じかけて。すっかり酔った『酔芙蓉』の横に酔い潰れている『酔芙蓉』も。酔い潰れている『酔芙蓉』の前には未成年で飲酒禁止の若者が群れを成して。酔い潰れた花の背中に雨が。そして翌朝には地面に落ちて。大きな花に比べて、蕾はまだ小さめ。今から次第に膨らんで行くのです。そして開花そして飲酒許可を待つ若い蕾なのです。翌日の開花に向けて準備中。このケムシは『酔芙蓉』の葉が大好きなのです。今日の我が家も朝から雨に、そして我が家の『酔芙蓉』も雨に濡れて弱弱しい花片に雨滴が留まり、安らかに和ませてくれる『酔芙蓉』の花。自然の法則に季節も忘れず、秋の兆しに『酔芙蓉』の花は夏とも別れを告げる花。小さな蕾が少しずつ大きくなり、とある朝、命満ちて開花し、色を変化させながら、一日の寿命を終える『酔芙蓉』に何故か親近感を覚え始めた70前のオジサンなのです。そして『酔芙蓉』と言う歌のある事を今知ったのです。

2018.09.28

コメント(0)

-

中秋の名月を楽しむ(9月24日)

この日・9月24日は旧暦の8月15日。そしてこの夜の月は「中秋の名月」、しかしこの日は、満月の日である9月25日の前日。このように、中秋の名月は満月とは限らないのだと(むしろ満月でないことのほうが多い)。ある日付が「満月の日」というのは、その日のうちに「月が望、つまり地球から見てちょうど太陽の反対方向を通る瞬間を迎える」ことを意味すると。「新月の日」も「月がちょうど太陽と同じ方向を通る瞬間(朔)」を含む日。この日はやや雲も出ていましたが。ちなみに、2018年の場合は9月25日の午前11時50分ごろが望であると(朔からの日数は15.37日)。つまり、「中秋の名月の日」24日の宵から「満月の日」25日の明け方にかけては望の半日ほど前の丸い月が見え、望の瞬間・25日火曜日の午前11時52分の月は沈んでいるため日本からは見えず、25日の夕方ごろに望から6時間ほど過ぎた丸い月が昇ってくることになると。しかし25日の夜は曇天で月の姿は見られませんでした。そう考えると「24日から25日にかけて見える『中秋の名月』は、ほぼ満月」と言えるのでは。9月24日19時前の月をデジカメで撮影しました。左上(東)がわずかに欠けているとのことですが、私には、ほぼ真ん丸の満月に見えたのですが。これも心が丸い?証拠でしょうか?我がデジカメの撮影モードを変えて撮影してみました。私には、月のクレータ等の名称は理解していませんので、下記の写真を参考にさせていただきました。この日の東京で真南の空に上るころ(夜23時半ごろ)の見え方であるとのこと。 【http://www.astroarts.co.jp/special/2018moon/index-j.shtml】そして私が撮影した写真です。右斜め上のクレータが『危険の海』、そしてその下に左から『晴れの海』、『静かの海』そして『豊の海』。『晴れの海』、『静かの海』そして『豊の海』部を更にズームで。『静かの海』は月で餅つきをしているウサギに見立てた場合、ウサギの顔に相当。アポロ11号の月着陸船が着陸した場所でもある。アポロ11号はNASAのアポロ計画の5度目の有人ミッションとして、ニール・アームストロング船長、バズ・オルドリン操縦士、マイケル・コリンズ操縦士の3名の宇宙飛行士を乗せて、1969年7月16日の東部夏時間午前9時32分(13:32 UTC=協定世界時) に、フロリダ州メリット島にあるケネディ宇宙センターからサターンV型ロケットで打ち上げられたのです。折しもこの日1969年7月16日は私の19才の誕生日、翌日はお茶の水駅近くにある予備校近くの中華料理屋で、このニュースを見たことを今でも鮮明に覚えており、懐かしく想い出すのです。 【https://nisimoto.wordpress.com/】この場所で、ニール・アームストロングはあの名言を残したのです。時は1969年7月21日。『That’s one small step for man, one giant leap for mankind』「これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては巨大な飛躍である」と。 【【https://nisimoto.wordpress.com/】右の白い部分が『コペルニクス』そして左が『ケプラー』左中央に『グリマルディ』。月面のクレーターの中には、クレーターのまわりに放射状に広がる、白い模様(光条)が見られるのです。月面の南部に位置するクレーター『ティコ』。別の撮影モードで少し時間をおいて。アポロ17号により回収されたサンプルから1億800万年前にできたと推定されている比較的新しいクレーター(直径85km)。はっきりした外観をしていて、古いクレーターに潰されている様子もない。内部は高いアルベド(反射率)を持ち、太陽が当たると明るく輝いて、1500kmにも及ぶ光条(放射状の光の筋)を放っていると。お月見と言えば「だんご」に「すすき」。月見だんごは、基本的には12個、うるう年のお月見には13個お供えするのがしきたりとのことですが、いまは十三夜に13個、十五夜に15個というのが多いと。まんまるなだんごを月に見立てて食べることで、健康や幸せを願うのだと。そしてすすきは稲穂に見立てて、豊作や子孫繁栄を願うと。私が子供の頃は、縁側にちゃぶ台を置き、だんごとすすき等を飾っていましたがこの光景を見ることは無くなってしまいました。正しく、こんな風景でした。 【https://tenki.jp/suppl/kana/2017/09/12/25521.html】日本では月というと餅つきをしているウサギの姿であると子供の頃教わった記憶があります。 【http://edu.jaxa.jp/moon/pdf/rabbit.pdf】世界ではこの月の姿をどう見ているのかネットで調べてみました。例えばカナダ原住民では「水を運ぶ女性」といわれますが、北アメリカでは「本を読む女性」をイメージするといわれていると。さらに同じヨーロッパでも南の方では「カニ」、東では「長い髪の女性の横顔」が見えるという具合。同じ模様を見ても連想するものが違うのです。ちなみに、中国や韓国では日本と同様、ウサギに見えるようですが、餅つきはしていないと。虫や鳥の鳴き声の捉え方と同様に、世界各国でその見方が異なるのです。 【http://edu.jaxa.jp/moon/pdf/rabbit.pdf】更に満月の場合、月は夕方、東の地平線から昇り、真夜中に南中し、明け方には西の地平線に沈みますが、 この間、模様がだんだん回転しているように見えるのです。月字体は回転などしておらず一定の方向を向いて動いているのですが、地球上からみるとそう見えるのです。ウサギで例えるなら、夕方はウサギの耳にあたる部分を上にして昇り、明け方にはそれらを下にして沈むのです。つまり、一晩かけてほぼ180度回転したように見えるのです。満月を見て、ウサギが餅をついているみたいだ、と思えるのは、じつは、夕方東から上って来てからしばらくの間だけ。夜が更けてくると、かなり見え方が変わってきて、ちょっとウサギには見ええにくくなるのです。よって、それぞれの時間帯によって、国や地域によって、月の模様が何に見えるかが変わるのでしょう。 【http://mclife.xtools.info/stars/976/】そして最後に『2012年10月29日、 産業技術総合研究所が月周回衛星「かぐや」の収集データを分析したところ、月の兎の形は39億年以上前に巨大隕石の衝突によりプロセラルム盆地ができ、こんにち地球から見える月の兎が巨大隕石の衝突によってできたものと証明された』と。以上 『月に関する勉強会』を終わりとさせていただきます。

2018.09.27

コメント(0)

-

丹沢山地内・ヤビツ峠へ

日向薬師の彼岸花を楽しんだ後は、まだまだ時間があるのでヤビツ峠まで足を伸ばすことに。秦野清川線にある海抜761mの峠である。鞍部は神奈川県秦野市寺山地内に位置する。「矢櫃」という漢字を当てることもあるが、カタカナ表記が一般的。再び新東名高速道路の工事現場を通過。伊勢原市坪ノ内の現在の東名高速道路の下を通過。国道246号線から、秦野市街地の奥に左から二子山、駒ケ岳、神山と箱根の山々を望む。箱根・駒ヶ岳、神山(かみやま)をズームで。神山は神奈川県足柄下郡箱根町にある標高1,438mの山で、箱根山の最高峰。古くから神の山として崇められてきたことからこの名がついた。箱根火山の中央火口丘の一つ。約3,000年前に山体西部を崩壊させ、堆積物がカルデラ内の川をせき止めて芦ノ湖を形成したと。「小蓑毛の鳥居」の横を通過。大山阿夫利神社の裏参道として県道70号線の真ん中に設置されている大鳥居。古くから霊山(れいざん)として人々の信仰を集めてきた大山の神域を示すもので、江戸時代の1859年<安政6>に建造された。初めは現在の場所より200m程北側に上った蓑毛にあったが、1961年<昭和36>からの県道拡張工事に伴い現在地へ移設されたと。そして「菜の花台園地展望台」に立ち寄る。丹沢大山国定公園(たんざわおおやまこくていこうえん)と刻まれた石碑。丹沢大山国定公園は、丹沢山地一帯にある面積27,572haの国定公園である。全域が神奈川県内にある。1965年3月25日指定。菜の花台園地展望台のトイレ。今年の春先にこのトイレで悲しい事件があったと旅友から。駐車場からの絶景。相模湾と江ノ島が左手に。江の島をズームで。江の島大橋、江の島シーキャンドルもはっきりと確認出来た。相模湾の平塚方面。真鶴半島とその奥に伊豆半島。駐車場脇にそびえる木製展望台。木製展望台に上り再び絶景を楽しむ。三浦半島方面。江の島を更にズームで。秦野市街地の奥に二子山、駒ケ岳、神山 箱根の山が。この日は残念ながら富士山は雲に隠れていた。手前には秦野市内にある工場群が。再び秦野の街並みと、真鶴半島、伊豆半島方面。大島の姿も確認出来なかった。ここ菜の花台園地展望台からは、秦野市内の夜景が美しいとの事であるが春先の菜の花畑は見えるのであろうか?木製展望台を真下から。上りと下りが異なる二重螺旋(らせん)階段構造。二重螺旋階段は、上る人と下る人がすれ違うことのないように、巧妙な設計になっているのです。昔、会津若松は飯盛山の中腹にあるさざえ堂を訪れた事がある。この江戸時代後期に造られた高さ約16.5mの木造建築は、外観は六角堂だが内部はこの菜の花台園地展望台の木製展望台と同じく二重螺旋の構造をしていた事を想い出したのであった。そして更に山道を上りヤビツ峠に到着。県道70号秦野清川線にある海抜761mの峠。岳ノ台ハイキングコース入口。ここヤビツ峠から岳ノ台、菩提峠を通り、菩提地区へと下るコース。表尾根を縦走して塔ノ岳方面への登山口。表尾根縦走コース :ヤビツ峠~三ノ塔~烏尾山~新大日~塔ノ岳~大倉バス停のルートは人気のコース。大山方面登山口。秦野市から大山に登る場合は、ヤビツ峠からイタツミ尾根を登るのが一般的。コース途中からは表尾根が一望できるのだ。また山頂からは関東平野、湘南の海まで楽しめる。伊勢原市側からはケーブルカーを利用して、大山阿夫利神社の下社まで登ることができる。神奈中のヤビツ峠のバス停は登山者用に一日に二本を運行しているのであった。ヤビツ峠売店は閉まっていた。長い間、既に閉まっているのであろうか?シャッターには落書きが至る所に。ヤビツ峠を下り宮ヶ瀬湖方面に下る予定であったが、ここから先の県道70号線は法面崩壊で通行止めであるとの掲示板が。やむなく、少し下り「護摩屋敷の水」まで行ってみることとする。峠から1キロほど下ったところにある「護摩屋敷の水」。護摩屋敷とは、山伏がヌルデの木などを焚いて修行をするところ。昔、修行に訪れた僧たちが、ここの水で身を清めたと伝えられることから、この名前が。京浜地区から水を汲みに来る人がいるほど評判で、水汲み場から人の姿が絶えることはないのだと。護摩屋敷の水汲み場は、昭和30年富士見小屋先代によって、登山者のために水汲み場が再構築されたもの。(水温12度・濁度0.1以下・PH7.6 臭気、無臭味、無味 水質は軟水)とのこと。なるほど中年夫婦とオジサンが乗用車と軽トラで水汲みに。旅友のSさんも500mlのペットボトル数本に水を汲みコーヒーで味わうと。ポリタンクと段ボール箱に入ったペットボトルの量にビックリ。そしてやむなくUターンして、往路と同じ路を再び下りる。途中左手に大山(標高:1252m)の雄姿が。そして秦野の街に下り、平塚にある「田村の渡場跡」に立ち寄る。『田村の渡しは, 中原街道と大山道の二つの往還の渡しであったと。 中原街道は中原村と江戸を結んだ脇往還で、大山道は藤沢・江ノ島からの大山参詣のために使われた道。渡し場のある田村は、 この両往還と平塚から厚木へ向かう八王子道が交差する所で 旅籠屋などもあり「田村の宿」とも呼ばれていた。渡船場の業務は、田村と対岸の 一之宮村・田端村(寒川町)の三か村が勤めていたと。また、田村の渡し場付近は、大山・箱根・富士山を眺望することができ、 景勝地としても知られていた。平成13年(2001)3月 平塚市』と。『田村と田村の渡し場田村の地は古くから坂上田村麿に由縁の地と伝え、箱根路につづく陸奥への海道に沿ったところに相模川の渡し場があった。鎌倉時代には三浦平六義村の田村の館があり、鎌倉武士がしばしば往来したことは史書にあきらかである。また江戸時代には 関東の霊域大山石尊社への参詣道として繁 昌した田村の渡し場は、大往郡田村、高座郡一之宮 村、同田端村の三村が管理し渡し舟・馬舟 など四艘を常置していた。明治初年の記録に「川幅五百二十二間(約 939米) 水流六十間(約108米)」と みえている渡し場から、西方諸山岳の眺景の記録は最も著名で詩歌の作品が多くのこっている』と。中村清四郎の歌碑。「阿夫利嶺を まともに仰ぎ 旅人ら 声あげにけむ この渡しに」それにしても石碑は雑草に覆われていた。更なる維持管理の充実を望むのであった。「田村の渡場跡」から神川橋を見る。名前の由来は、当時の中郡神田村と寒川町を結んだことから。相模川の土手の彼岸花。『三浦義村 田村ノ館の跡』碑。源頼朝の伊豆挙兵にも参加した鎌倉幕府の有力御家人、三浦義村の「田村山荘」と呼ばれた館がこの辺りにあったのだと。昭和の初め頃までは堀や土塁の跡が残っていたようだが、今は市営住宅と石碑のみ残ると。そして再び神川橋を渡り茅ヶ崎方面に向かう。『とんかつ水龍 寒川店』で遅い昼食を。海老フライ付きトンカツのランチを楽しむ。そして茅ヶ崎のSさん宅に向けて進む。寒川神社一之鳥居を潜る。更に参道を進み寒川郵便局交差点を茅ヶ崎方面に右折。そして茅ヶ崎の旅友Sさん宅に辿り着き我が愛車で帰宅したのであった。 ・・・END・・・

2018.09.26

コメント(1)

-

彼岸花(ヒガンバナ)を求めて『日向薬師(ひなたやくし)』へ(その4)

日向薬師を訪ねた後は、日向薬師バス停まで戻り、道路沿いにある日向薬師門前店でソフトクリームを楽しみながら一休み。約半世紀ぶりに開催される東京オリンピック・パラリンピックまで、あと2年。その翌年・2021年のNHK大河ドラマの主人公に、江戸開都の恩人である太田道灌をと・・。そんな思いから、太田道灌が没した地であるここ神奈川県伊勢原市や太田道灌のご子孫が中心となり、要望活動を行っているのだと、店主から。そして日向薬師バス停周辺の彼岸花・『彼岸花の里』を見に行く。「日向地区歴史遺跡・散策路等観光案内看板」日向薬師バス停裏の田圃は既に稲刈りが完了し、稲を干していた。一カ所にまとまって彼岸花が咲いている他の名所とは違い、里山の景色に溶け込んだ彼岸花を楽しむことができるので、他とは少し違った景色をここでは見ることができたのであった。カメラ同好会の仲間であろうか?大きな立派なカメラを持って。稲木(いなぎ)に干された稲が2段に。稲などの穀物や野菜を刈り取った後に束ねて天日に干せるよう、木材や竹などで柱を作り、横木を何本か掛けて作ったもの。横木は最下段でも作物が地面につかない程度の高さになっている。梅林の下の彼岸花を追いかける。昔は人が亡くなると墓地に直接、埋葬されました。そのため、土の中で生活するモグラなどが遺体を荒らすことが多かったのだと。それを防ぐために植えられたのがこの彼岸花。彼岸花には毒があるため、モグラなどの生物を寄せ付けない効果があるのだと。彼岸花は、ご先祖さまの遺体をを守ってくれていたのです。赤い彼岸花の花言葉は 情熱独立再会あきらめ悲しい思い出「悲しい思い出」という花言葉は、墓地に植えられていることからついた花言葉と。「情熱」という花言葉は、目の覚めるような赤い彼岸花にぴったり。彼岸花にはたくさんの別名があるのだと。その数は1000をこえるとも。「曼珠沙華(まんじゅしゃか、まんじゅしゃげ)」はサンスクリット語で「天界の花」という意味。「死人花(しびとばな)」、「幽霊花(ゆうれいばな)」、「地獄花(じごくばな)」お彼岸はあの世とこの世が通じるとされる時期。そんなときに咲く彼岸花ならではの別名と。「毒花(どくばな)」、「痺れ花(しびればな)」昔は、非常食として彼岸花を食べなければならないこともあった。彼岸花の毒は水にさらすと抜けるため、水で毒抜きをした後、球根を食べていたと。「天蓋花(てんがいばな)」、「狐の松明(きつねのたいまつ)」、「狐花(きつねばな)」天蓋とは上の方をおおう装飾のこと。いずれも、花の形や色が連想させる別名。「葉見ず花見ず(はみずはなみず)」、「捨て子花(すてごばな)」彼岸花は花の咲いている時期には葉がありません。そして、葉をつけている時期には花がないのです。葉を親に見立て、葉(親)に捨てられた花=捨て子花という別名が生まれたのだと。まだまだ別の名が数え切れない程あると・・・・・。老木の枝には苔が生えて。倒れかけている株も。老梅樹と彼岸花。皆さん、立派な大きな三脚を持って。日向川の流れも激しかった。昔ながらの田園風景を背景に咲く彼岸花。見事な彼岸花と田園風景は神奈川花の名所100選の一つに選ばれている。 そして「白鬚(しらひげ)神社」。その昔、朝鮮半島は新羅・百済・高句麗と呼ばれる三国によって支配されていた。後に、高句麗は新羅によって滅ぼされ、高句麗の王族は日本に渡来してきたと伝えられている。白髯神社は、その高麗王若光(こまおうじゃっこう)を祀っている。日本に亡命した若光は、東国整備を命ぜられ大磯に上陸したといわれている。大磯町高麗の高来神社にその伝説が伝えられ、大磯と平塚の境にある高麗山にも若光の伝説が伝えられていると。若光は、その後日向に来て、さらに武蔵国の日高に移ったといわれている。社名の「白髯」は、美しい白髯の持ち主であった若光にちなんで付けられた。日向薬師を創建に際して、「行基が薬師像を彫ろうとすると、熊野権現と白髯明神が現れ、行基に霊木を与えた」という伝説が残されている。熊野神社も近くに祀られていたが、江戸末期に白髯神社に合祀されているのだと。 かつては茅葺屋根であった社殿。その様は日向薬師が大寺であったころの名残りの一宇として風情を添えていた。屋根は平成25年(2013)に銅板葺に葺き替えられていると。「白髯神社」と書かれた扁額。この白髭神社は現在では日向神社(ひなたじんじゃ)と呼ばれていると。「髭」は「口ひげ」、「鬚」は「あごひげ」、「髯」は「ほおひげ」と書き分けられるのです。よって、高麗王若光は美しい「髯・ほおひげ」の白髯の持ち主であったのであろう。この赤い実の木はサンシュユ(山茱萸) ?歓送ゲートを潜り、関東ふれあいの道「太田道灌・日向薬師のみち」を下る。関東ふれあいの道沿いの彼岸花を楽しむ。柿の実も撓わに。コスモスもピンクの花を。赤い絨毯。旅友は高級カメラで。さて、写真の出来映えは?私も負けじとデジカメで、個性ある被写体を狙って。民家の門の前のケイトウと彼岸花の競演。ピンクのシュウメイギク。蕎麦(そば)畑を発見。蕎麦の白い花を背景に真っ赤な曼珠沙華。火花が散るが如し。「彼岸入り 日向に燃える 曼珠沙華」・・・詠み人しらず腰もしっかり入って。菊芋の花か?帰路は散策の道を変えて。再び日向川を渡る。民家の庭にはウチワサボテンの熟した実が撓わに。「サボテンの実を食べすぎると便が硬くなり、逆に便秘になることがあるので要注意」とモロッコの旅行の時に現地ガイドから聞いたことを想い出す。そしてこの実の種から美容油も絞れるとも。カラスウリの実も熟して。昔はもっとどこにでも生えていたような気がするのですが、最近はあまり見かけなくなったのです。日向川に架かる木製の橋も役目を終えて、使用禁止のロープが張られていた。庚申塔。大山の上には青空が顔を現した。キアゲハが彼岸花と戯れている姿を発見。キアゲハは吸蜜する時間はごく短く、花から花へと飛んでいた。ズームで旨く撮れました。デジカメではズームでのみ背景がぼやけてくれるようです。赤と白の彼岸花の競演。白の彼岸花も赤に染まるまいと必死に。大山を背景に『曼珠沙華』・『彼岸花』の撮影をお開きに。 ・・・その3に戻る・・・ ・・・つづく・・・

2018.09.25

コメント(0)

-

彼岸花(ヒガンバナ)を求めて『日向薬師(ひなたやくし)』へ(その3)

階段を上り終えて日向薬師(ひなたやくし)境内に到着。日向薬師の本尊は薬師三尊。現在の宗派は高野山真言宗。ウィキペディアによると、柴折薬師(高知県大豊町)・米山薬師(新潟県上越市)とともに「日本三薬師」に数えられることもあるとのこと。およそ350年ぶりとなった数年越しの大修理により、平成28年(2016)の秋に装いを新たにしたばかり。かつては日向山霊山寺(ひなたさんりょうぜんじ)と称し、子院12坊を擁する大寺院であったが、廃仏毀釈で多くの堂舎が失われ、現在は霊山寺の別当坊であった宝城坊(ほうじょうぼう)が寺籍を継いでいるのだと。寺号は廃仏毀釈以前は「霊山寺」、以後は「宝城坊」と称するが、中世以来薬師如来の霊場として信仰を集めていることから、「日向薬師」(ひなたやくし)の名で親しまれているとのこと。「宝城坊本堂」説明板。「宝城坊本堂」の名称で国の重要文化財に指定されている。日向山霊山寺の本堂を、同寺の別当房である宝城坊が引き継いだもの。数度にわたり改修されているが、万治3年(1660年)に幕府から寄進された丹沢の立木百本および前本堂の古材を使って修造されたのが現存のこの本堂。寄棟造、茅葺。桁行7間、梁間5間(「間」は長さの単位ではなく、柱間の数を意味する)。梁間の手前2間分を土間の外陣、奥の3間分を内陣とする構造。柱、梁などには前身堂のものと思われる古材が再利用されていると。老朽化と虫害のため、2011年1月より5年以上を掛けて本堂の大修理が行われたのだと。大修理が行われるのは、350年振りにして3回目であったと。『日本遺産のまち伊勢原』案内板。手水舎にてお浄め。冷たい湧き水が。湧き水もご馳走になりました。『史跡 宝城坊境内』説明板。主な文化財は、本堂、鐘楼、仏像、二本杉、大太鼓、寺林と。「宝城坊本堂」を正面から。子育地蔵菩薩像。子育地蔵菩薩像は三家族の奉納の像である事が石碑に刻まれていた。。かなり歴史を感じさせる石塔。基礎部分は関西形式の宝篋印塔(ほうきょういんとう)風であり傘は宝塔(ほうとう)風になっている。色々な様式を取り混ぜており江戸時代以降のものだろうか。隣りの新しそうな宝篋印塔がむしろ初期の(鎌倉時代後期の)関東形式をよく再現しているのだと。石仏群にも生花が手向けられていた。宝殿。宝殿に安置されている仏像~(国重要文化財)◎木造薬師如来坐像◎木造薬師如来両脇士像◎木造日光・月光菩薩像◎木造十二神将立像 ◎木造阿弥陀如来坐像いずれも鎌倉時代の作と。宝殿の前の社務所に壁には『道灌まつり』のポスターが。開催日時:平成30年10月13日(土曜日)・14日(日曜日)。江戸城築城で知られ、伊勢原でその生涯を閉じた戦国の武将・太田道灌にちなんだお祭りで、太田道灌公鷹狩り行列、北条政子日向薬師参詣行列、観光総おどりなどが行われる市内最大のイベントであると。この時期は、残念ながらカンボジア・アンコールワットを旅行の予定。日向薬師の『神木(しぎ)のぼり』のポスターも。高さ5m余りの山に見立てた椎の木に登り、家内安全、無病息災などを祈るための儀式であると。修験者の一人がご神木に登って「表白文」と呼ばれる文書を読み上げるのだと。それ後いよいよ護摩木の山に火がつけられると。護摩壇の蝋燭から松明へ火を移し、それで護摩木に火をつけるとすぐに炎が勢いを増すと。そこにこの日の参詣者が願い事を記した護摩札が修験者の手によって次々に投げ入れられる。傍らでは若い僧侶が般若心経の読経、仏説摩訶般若波羅蜜多心経 観自在菩薩行深般若波羅蜜多時・・・・・・・・・・・。火が収まってきたら今度は火渡りの開始。まず修験者が裸足で渡った後一般開放されるのだと。鳥獣供養碑。『かながわ景勝100選 日向薬師』と刻まれた石碑。南無大師遍照金剛と書かれた幟の奥に。弘法大師(空海)像。相模歌碑。『指して来し 日向の山を 頼む身は 目も明らかに 見えざらめやは』。調べてみると、この『相模』とは地名ではなく、平安時代後期の女性歌人の名であり中古三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。相模守であった大江公資(きみより)の妻であり恋多き女性?であったようだ。眼病を患って薬師堂に籠もり祈願をした時に歌ったものとのことで回復の願いを込めている歌であると。よほど重症だったのであろうか。それとも自らの恋多き行く末が見えないとも歌っているのであろうか??虚空蔵菩薩。樹のうろの中に納められている。元は日向山へ向かう急な山道(現在は通行止)の途中にある奥之院に納められていたのだと。虚空蔵菩薩の真言宗系の真言が書かれていた。『のうぼう あきゃしゃきゃらばや おんありきゃ まりぼり そわか』の御真言が。いくつかの歌碑。『花吹雪 茅葺そめて・・・・』『衝かれるゝ 真言ひとつ・・・・』『此の杉の・・・・・』宝城坊の鐘堂。茅葺は平成24年(2012)に葺き替えられている。鐘堂には宝暦13年(1763)の棟札が確認されているのだと。銅鐘は、銘文によると、天暦六年(952)に村上天皇が納めたものを仁平三年(1153)に改鋳し、暦応三年(1340)に豪海僧都が勧進して、物部光連が鋳たものが現存していると。十二本柱の鐘堂は、市指定重要文化財。地上の安置されている別の鐘。鐘には『南無大師遍昭金剛』と刻まれていた。『足利基氏、幡かけの杉』かながわの名木50選に選ばれている、樹齢約 800年の大木。足利基氏が平和と幸せと五穀の豊かな実りを祈る際に幡を掛けた事から、『幡かけの杉』として親しまれていると。高さ33mと35m、胸高周囲6.3mと7.8m。 県指定天然記念物。本堂を境内の池の前から。巨大な茅葺きの屋根。池の中には金魚や小型の鯉が。本堂の軒の木鼻(きばな)の獅子鼻・象鼻に蟇股(かえるまた)の龍も修築できれいに改修されていた。正面中央の龍。正面右側の龍。正面左側の龍。基段に登って、大庇(おおひさし)の下を。塗装も新しく蘇り、角度を変えつつ二重三重に重なる屋根の下地材(垂木)が見事な美しさ。本堂の扁額には『霊山寺(りょうぜんじ)』と。8:15を過ぎ、本堂の観音式の雨戸も開かれた。本堂入口の幔幕(はんまく)は、色鮮やか五色幕。『五色幕にあるそれぞれの色は、「五つの智慧(ちえ)」をあらわしています。ちなみに仏教でいう「智慧」とは、知識のことではありません。次から次にあふれてくる人間の欲望をむなしいものだと知り、物事をありのままに正しく見つめていくことを「智慧」といいます。◆紫(青)……「成所作智(じょうしょさち)」(あらゆるものを完成にみちびく智慧)◆白……「平等性智(びょうどうしょうち)」(すべてのものが平等であることを知る智慧)◆赤……「法界体性智(ほっかいたいしょうち)」(物事の本質を明らかにする智慧)◆黄……「大円鏡智(だいえんきょうち)」(鏡のように、すべてを差別なく見ることのできる智慧)◆緑(黒)……「妙観察智(みょうかんざっち)」(平等でも、それぞれ違うものであることを知る智慧)』とのこと。 【http://www.tees.ne.jp/~houjuzan/butugu.html】より。大きな観音扉を入ってすぐのとこが本堂外陣で、その奥に仏像等の安置された内陣が。ちなみにこの観音扉から先、内部での写真撮影は全て禁止であった。本堂の外からズームで十二神将を。御朱印を頂きました。本堂前の香炉には立ち葵紋が。立ち葵紋は本田氏の家紋のはず。確か長野・善光寺の寺紋も立ち葵では。日向薬師の寺紋が立ち葵の理由は??ご存じの方はいらっしゃいますか?香炉には日向薬師のお坊さんが朝の務めの線香を。再び本堂を正面から。境内の芙蓉の花。日向薬師を後にし階段を下ると両側には『日本遺産のまち伊勢原 日向薬師・宝城坊』の幟が。 ・・・その3に戻る・・・ ・・・つづく・・・

2018.09.24

コメント(0)

-

彼岸花(ヒガンバナ)を求めて『日向薬師(ひなたやくし)』へ(その2)

薬師参道入り口の大門橋を渡り振り返る。関東ふれあいの道の端の萩の花も満開。大門橋の小橋を過ぎてすぐ右側に薬師参道の入口の門柱が。日向薬師案内図。日向薬師まで0.5kmと。参道右手には石仏群も祀ってあった。関東ふれあいの道 案内板。日向薬師から巡礼峠(七沢森林公園内)を経て飯山観音への道は「関東ふれあいの道・順礼峠のみち」として案内されていた。埋もれた石の欄干が。仁王門橋と刻まれているた。竹林を見ながら進むと前方に急な階段が現れた。左側に「いしば(衣裳場)」の説明案内板が。案内板には建久五年七月二十九日から源頼朝の娘大姫が危篤状態に陥り、手を尽くしても改善されない病状に対して頼朝はこの薬師に参拝したと。先陣の隋兵として14名、中陣の隋兵として22名、後陣の隋兵として22名を従えての参拝。八月八日寅の刻(午前四時頃)鎌倉を出発した一団は大山道を通り神明橋を渡り、熊野、白髭の両社の間からここに到着。ここで旅装を脱ぎ白装束に衣裳を着替えたことから「衣裳場(いしょうば)」といわれ現在は訛って「いしば」と呼ばれているのだと。階段を上っていく。前方上に仁王門の姿が。仁王門。江戸時代天保4(1833)年、日向薬師・霊山寺の坊の一つからの出火により、炎は薬師の参道を焼き、仁王門も焼失したと。前代の仁王門は楼門造りで、その規模も大きかったのだと。金剛力士像(仁王像)は市の文化財指定を受けている物。天保初年の火災により同4年に再建、作者は後藤慶明で明治20年代に子の慶広とその長男運久によって彩色がほどこされていると。 金剛力士像の大きさは、阿形像は350cm。構造寄木造(よせぎづくり) 、玉眼(ぎょくがん) 、朱漆塗(しゅうるしぬり)。吽形像は352cm。『金剛力士像 二軀』説明板。阿形像を下から。お顔をズームで。斜めから。吽形像を下から。お顔をズームで。お顔の鋭さに比べて手は可愛い?斜めから。仁王門を潜り更に上って行く。自然の岩石を削って作った階段には苔が一面に。参道の右手の石仏群には花が。道の所々に玉ねぎの断面の様な石から「玉ねぎ石」と呼ばれていると。「玉ねぎ石」は丹沢が隆起して凝灰岩類が地表に露出してから、風化作用(物理的・化学的作用)によって形成されたものであるとのこと。更に急な坂を必死に上る。階段の姿にも歴史が感じられるのであった。『聖霊墓』参道途中には、歌碑が建っていた。『ひらかるる 御厨子の扉 きしむさえ 生きの穢の 身を正さしむ 凱二』樹木の根も階段に。参道を15分程?進むと、境内に上る石段が見えて来た。『南無薬師如来』の奉納された赤い幟が両側にズラリと。 ・・・その1に戻る・・・ ・・・つづく・・・

2018.09.23

コメント(0)

-

彼岸花(ヒガンバナ)を求めて『日向薬師(ひなたやくし)』へ(その1)

この日(9/19)は、いつもの旅友Sさんと彼岸花を楽しみに神奈川県伊勢原市にある『日向薬師』に向かいました。いつもの様に、Sさん宅を早朝6時に出発。相模川に架かる神川橋を渡る。正面に頂上が雨雲に覆われた大山の姿が。県道63号線を進むと、前方に工事中の新東名高速道路が見えて来た。県道63号線の上を走る高架橋工事の準備が始まっていた。西富岡の交差点を左折し日向薬師を目指す。そして伊勢原市日向にある神奈川能力開発センターの「ひなたの彼岸花駐車場」に車を駐め散策開始。時間は6:59。日本遺産に認定された伊勢原市。『江戸庶民の信仰と行楽の地~巨大な木太刀を担いで「大山詣(おおやままい)り」~』。日向地区と書かれた幟の下には、真っ赤なサルビアが彼岸花に負けじと。「サルビアの種をどうぞ」と。発芽率は半分以下かな?の文字で2袋頂きました。『日向薬師 宝城坊 例大祭』のポスターも貼られていた。日本三薬師のひとつに数えられる宝城坊・日向薬師で4月15日(日)、「春季本尊開扉大法会」(春季例大祭)が執り行われたのであった。当日は今年最後となる本尊・鉈彫薬師如来像の開扉をはじめ、山伏(修験者)の姿を今に伝える伝統行事「神木のぼり」などが行われたと。来年平成31年も4月15日(月)に行われると。是非訪ねてみたい例大祭です。スマホのカレンダーに書き込みました。駐車場の近くの石材店の置き場にあった石仏。龍の彫り物そしてユニークな石造りのポスト。洗水(あろうず)地区の彼岸花群生地の案内板に従い進む。小さいが真っ赤な「ルコウソウ」の花も存在感を。住宅地域を抜けると、開けた農地が拡がっていた。畦道沿いの彼岸花を楽しむ。かながわの花の名所100選にも選ばれている日向地区の彼岸花。群生地案内図。彼岸花は曼珠沙華(マンジュシャゲ、またはマンジュシャカ)とも呼ばれている事を知ったのは独身時代の1978年の山口百恵の歌・「曼珠沙華」。彼岸花の姿は独特で、夏の終わりから秋の初めにかけて、高さ30 - 50cmの枝も葉も節もない花茎が地上に突出するのである。そして、その先端に苞に包まれた花序が一つだけ付く。苞が破れると5 - 7個前後の花が顔を出す。旅友の話だと6個が多いのだと。7~8個?の花も発見。こちらも?開花終了の後、晩秋に長さ30 - 50cmの線形の細い葉をロゼット状に出すのである。すべての花が輪生状に外向きに並ぶ。花弁は長さ40mm、幅約5mmと細長く、大きく反り返る。ポイント、ポイントに洗水地区の案内板が。道端の草はきちんと刈られていた。住民や整備の方々のご努力、心遣いに感謝。淡い白い淵が入った花片も。洗水地区は田圃の中に散策路が設けられており、非常に近くから彼岸花を撮影することが出来たのであった。田畑の縁に沿って列を成し見事な景観。シティプロモーション公認サポーターの「たかべやみどりの里振興会」が、彼岸花の季節を前に、遊歩道の草刈りや看板設置などの整備を行っているのだと。更に彼岸花散策を進めると、民家の裏山には撓わに実ったミカンの樹が。日向薬師に向かう県道603号線出でると坂の途中の左手に諏訪神社が。三浦先生頌徳碑を初めとする石塔群も左手に。三浦先生とは誰?? 石仏の帽子には歴史が感じられたのであった。『伊勢原 日向の彼岸花』のポスター。県道603号線を離れ再び田圃の中の散策路へ。これぞ里山の風景。今が盛りの彼岸花が真っ赤に燃えて。真っ赤なじゅうたんを敷いたような圧倒的な景色。山口百恵の歌・『曼珠沙華』。『マンジュ-シャカ 恋する女は マンジュ-シャカ 罪作り 命すべてを もやし尽すの マンジュ-シャカ 恋する女は マンジュ-シャカ 罪作り 白い夢さえ 深紅に染める 』遠くに公園らしき場所が見えて来た。日向川の仮設橋を渡る。小さな滝の水量は多し。子供の遊び場であろうか?山羊が草を食んでいた。雄のマガモ?野ウサギ。道端には大きなキノコが?日向川沿いの堤にも彼岸花が一面に。日向川に架かる県道603号線の十二神橋。昭和27年(1952)3月に完成とのこと。この県道603号線は『関東ふれあいの道10 太田道灌・日向薬師のみち』。丹沢大山の山塊を望む田園地帯の中で、太田道灌の墓や奈良時代の開創の日向薬師など、歴史と文化にふれるコース。 ・・・つづく・・・

2018.09.22

コメント(0)

-

冬野菜の植え付け

今年も先月・8月に入り、冬野菜の種をネット購入し、種の箱蒔きを実施し、発芽・生育させ、その後ポットに移植し更に大きくして、先日畑への定植を済ませました。まずはブロッコリー・『F1グッドハベストブロッコリ』。ブロッコリーはアブラナ科アブラナ属の緑黄色野菜。花を食用とするキャベツの一種がイタリアで品種改良され現在の姿になったとされる野菜。発芽後、成長した物をポットに移植しました。そして先日、黒マルチを敷いた養蜂場のある菜園に定植しました。順調に成長し、葉の数も7~8枚に増えてきました。そしてカリフラワー・『F1新雪秋』。カリフラワーは白くこんもりとした花蕾と太い茎が特徴。耐病性抜群で多収で、育て易く、甘く、サラダに最適な品種とのこと。プランターに蒔き、発芽して成長した苗。これもポット苗で育成し、黒マルチを敷き定植しました。地中海東部沿岸が原産地といわれるキャベツの仲間で、ビタミンCが豊富 。ブロッコリー同様、花蕾(つぼみ)の部分を食べます。加熱してサラダやスープに加えるなどアレンジしやすいのも人気の秘密。白が定番ですが、カラフルな品種も登場しています。そしてこちらは白菜・『F1蔵錦』。外葉を結束することにより、関東〜関西の平坦地で12月上旬から3月下旬までの、約4か月もの長期収穫が可能。霜にあたるたび甘味を増し食味抜群。芯は濃黄色で美しい品種であると。ポットに移植。そして定植。苗も大分大きくなりました。芽キャベツ・『F1芽キャベツ』。軸にびっしり実り、栄養豊富な芽キャベツ。スープや煮物、和え物等に最高で妻の好物。そしてキャベツ・『F1冬まつり』の種も蒔きました。左側が芽キャベツ、右側がキャベツのポット移植苗です。やや葉を虫にやられましたが定植。順調に育っている苗も。そしてレタス・『サラダレタス』。外葉はサニーレタスのようにしっとり、内葉は結球レタスのようにパリパリで苦味少なく、2つの食感が楽しめるミニレタス。300gの大きさから500gまで収穫でき、収穫期間が長いから、家庭菜園で嬉しい品種。ポット苗。定植。このレタスのパリパリ感が楽しみです。ロマネスコ・『F1サンゴ礁花野菜』。甘味強くてクセがなく、茎まで柔らかいカリフラワーの仲間。草勢旺盛で、暑さ・寒さに強く耐病性にも優れ、作り易いE最近では直売所やスーパーなどでも人気が高く、「ロマネスコ」「カリブロ」など多数の別名で販売されている野菜。ポット苗。定植。葉っぱからは、ブロッコリー、カリフラワーとの区別は難しいのです。そして正月用に『縮緬葉牡丹 白』。白の葉牡丹の苗は緑一色。『縮緬葉牡丹 赤』。苗の茎がほんのりと赤いので区別できます。白と赤の葉牡丹を定植しました。『縮緬葉牡丹 白』。そして『縮緬葉牡丹 赤』。そして『中葉春菊かっこ移植苗は既に春菊と判る葉が。定植。鍋、すき焼き等に必須の野菜。そして大根・『F1優秀おだいこ』。なんと、夏・秋・春の3季まきできる優秀大根と。どのまき時期でも美味しく作れますが、冬収穫なら糖度5度以上になることも!!通常、大根は糖度5度あれば旨いと言われていますが 寒い時でも安定した肥大性をもち、イオウ病耐病性をもつ他、高温期にはウイルス病や軟腐病にかかりにくいので、とっても栽培簡単!!4~5粒を穴あきマルチに直まきし、3~4日で発芽しました。成長と共におろ抜き、1本に仕立てます。そしてカブ・『まんぷくかぶ』。極めて丈夫で大変作りやすい。甘味強く、風味抜群。5日ほどで発芽しました。そして最後にほうれん草・『F1株張り法蓮草』。肉厚で株張りの良い豊産性品種。発芽までは1週間ほどかかりそうです。冬が旬の野菜の定番メニューといえば、なんといっても鍋料理では。鍋料理の一番の特徴は、生では食べられないほどの量の野菜を摂れるということ。鍋料理は野菜の他に豚肉や鶏肉、魚介類、豆腐など、たくさんの食材を一度に食べることができ、バランスが良好。鍋物とひとことでいっても洋風から中華風、韓国風など、バリエーションが豊富なので、様々な味付けの鍋にすることもできるのです。また、冬が旬の野菜はいろいろな食材と相性が良いというのも特徴。鍋物や豚汁、シチューなど、冬が旬の野菜は温かく調理することで真価を発揮し楽しませてくれるのです。皆さんは、塩水や砂糖水が、0℃以下にならないと凍らない事をご存じでは。 何かの物質が水に溶けていると、「凝固点降下」という現象で、凍りにくくなるのです。それなら、植物もそうすればいい。でも塩害があるくらい、植物は塩に弱いから、体液を塩水にするのは無理。それなら体液を砂糖水にすれば良い。この糖分だったら植物・冬野菜は光合成で作れるのです。だから、冬の作物・冬野菜等は、甘いのです。

2018.09.21

コメント(2)

-

イチゴ苗の定植

8月末にイチゴの苗の定植を行いました。イチゴの収穫が終わった6月ごろから、新しいランナーを親株になるまで育て、来年の苗を作って来ました。親株からイチゴのランナーが延びて来ました。ランナーとはツル状で地上をはい、先端の芽が根を出して生長して繁殖する茎之事です。この蔓状の茎が伸びながら芽を出し、土に着地したら根が出るのです。ランナーの芽が出た先端部分の下に、土を入れたポットを置いたり、勝手に地面に着地したりして、子株は増えて行くのです。根を張った子株からも、どんどんランナーは伸びるのです。普通はこの2番目以降の子株を使います。理由は、1番目の子株は育ちすぎてる事と、親株の病気を引き継ぎ易いのです。つまり長男は避けて、次男以降を来年用の苗に育てって行くのです。次男の私もこれを大切に守り、苺の苗を育てているのです。 【http://conexions.org/archives/11992】よりランナーを切り離し、予め施肥し耕しておいた畝に植え付けました。植え付け直後には、たっぷりと水やりも行いました。収穫の終わった苗は、翌年も使うと病気になりやすく、実のなる数が減り食味も落ちるので、処分するのです。チョット密に植えていますが、枯れてしまう株もあるのです。そして最近のイチゴの苗の状況です。しっかり根を伸ばし、葉の数も増えて来ました。そして10月末~11月初めにかけてこの苗を定植するのです。イチゴは寒さに強いため、マイナス5~6℃までなら問題ありません。また、春に花を咲かせるためには寒さを認識させることも大事なので、ビニトン等で必要以上に苗を温めたりすると失敗の原因にもなるのです。2月末から3月初めになったら、傷んだ葉や枯れ葉を取り、株元をきれいにします。風通しをよくして苗を清潔に保つことは、病害虫対策としても有効なのです。軽く追肥も行います。昨年の写真です。そして黒いマルチで覆い、プランターの場合は敷わらやわらに代わるものを株元に置きます。黒マルチで覆い、苺の花の開花を待つのです。繰り返しになりますが、イチゴは寒さに当てることで花芽が分化するのであとからマルチをかけるという、他の野菜ではしない作業をするのです。そして昨年5月初めに収穫した真っ赤な苺です。真っ赤な甘いイチゴを収穫するためには、1年中イチゴの世話をしなければならないのです。しかしこれもイチゴ(苺)との『一期一会』なのです。

2018.09.20

コメント(0)

-

九品仏・浄真寺を訪ねる(その3)

本堂前の花供養塔。母の日が終わった5月第3日曜日に、ここ浄真寺で花供養が行われると。戦後から長く続く法要で、お花屋さんの有志が1年間お花にお世話になった、花の生命を使わせて商売をさせて頂いたことへのご供養であると。「和」と刻まれた球状の石碑。平和の塔(へいわのとう)であると。台座には「超世無倫(ちょうせむりん=世に並ぶ者がない)」と刻まれていた。昭和四十年(1965)建立と。河口慧海師碑。慧海の13回忌に際して門弟・親戚等が建立したと。晩秋には見事な紅葉間違いなし。庭園の置き石と石仏。本堂前の地蔵菩薩。仏の足跡をかたどった仏足石。天然記念物にもなっている境内の巨大なイチョウの樹の脇に一つ歌碑が『掃きよて落ち葉焚く間も銀杏の樹 やまずしこぼす黄なるその葉を』植松壽樹歌碑(うえまつひさきかひ)であると。大正昭和期の歌人。歌誌『沃野(よくや)』を創刊・主宰した。墓所はここ浄真寺。地上から庭園・枯山水を見る。本堂の近くにある東京都天然記念物のイチョウの木。幹周/4. 4m、樹高/17. 9m。仁王門に向かって歩く。左手に本堂と枯山水庭園。仁王門手前にはこじんまりとサギソウ園が。手水場。鷺草を詠んだ鎌倉の物故俳人・吉岡富士洞の句碑があった。『天碧き日は 鷺草の天に翔つ』本堂右の裏手に鷺草園が。池には菖蒲や水草が植栽されていた。園の中に、玉川公園管理事務所が掲げる案内板に、鷺草のことが詳しく解説してあった。鷺草の花期は7-8月で既に花は終わっていたが・・。青面金剛像が。その脇には「玻璃摩権現」と刻まれた石碑が。モミジの奥に十三重塔。開山堂入口の中門。手水舎。手水舎の鷺草(サギソウ)。開山堂には浄真寺開山珂珂碩上人のお像を安置。このご尊像は上人自彫のもので、お姿は合掌する上人御年42歳の時のものであると。この像も文化財に指定されており、万治元年(1657年)上人が、如来のお告げ三度により、水鏡に御姿をうつし彫刻されたものであって、古来より安産・厄除・開運としてひろく信仰をあつめている。屋根上の黄金の宝珠。宝珠とは方形屋根の頂点部分や塔の頂部等に置く玉のこと。放射状の物は何を表すのであろうか?開山堂では、上人のご命日に当る毎月七日の開山忌に開扉して、午後一時より法要とご法話及び写経が催されていると。上人は元禄7年(1694年)10月7日、御年七十七歳にて示寂され先程訪ねた当山の西北にその御廟があると。開山堂のそばに立つ水子観音菩薩像。三十三観音堂。三十三観音堂前の低い石垣上に整然と鎮座する三十三躰の舟後光型観音菩薩石仏群。階段の反対側にも。三十三観音堂向拝前に鎮座する千手観音像。同じく如意輪観音像も鎮座。 三十三観音堂を背景に観音様を。開山堂より中門を見る。紫雲堂。紫雲堂前の大きな栗の樹には栗の実が撓わに。鋭い棘が。彼岸花も開花。浄真寺を後にし、再び大井町線に乗り旗の台で乗り換え、大崎広小路で下車したのであった。それにしても、都内にこの様な壮大な寺がある事に感動したのであった。この時期、まだ色とりどりの景色は見られなかったが、もみじも有名で、京都の庭園を思わせるのだと。そして帰宅してネットから紅葉の浄真寺の姿を確認する。今年の秋には必ず再び訪ねて見事な紅葉を楽しみたいと思っているのである。 ・・・その2に戻る・・・ ・・・完・・・

2018.09.19

コメント(0)

-

九品仏・浄真寺を訪ねる(その2)

浄真寺境内の散策を続ける。広い境内の本堂の対面に真西に位置する3つの阿弥陀堂(三仏堂)があり、それぞれに3体合計9体のそれぞれ印相の異なった阿弥陀如来像が安置されている。印相とは「仏教において、手の指で様々な形を作り、仏・菩薩・諸尊の悟りを標示するもの」。三仏堂は東に向かい、中央に「上品堂(じょうぼんどう)」、右手に「中品堂(ちゅうぼんどう)」、左手に「下品堂(げぼんどう)」が南北の軸線上に配置されている。この9体はそれぞれ、上品上生(じょうぼん・じょうしょう)、上品中生、上品下生、中品上生、中品中生、中品下生、下品上生、下品中生、下品下生という、浄土教における極楽往生の9つの階層を表しており、これらをあわせて九品(あるいは九品往生)というのだと。この九品の仏から、浄真寺は通称「九品仏」と呼ばれている。正面に下品堂。下品堂(げぼんどう)。扁額には「下品上生(げぼんじょうしょう) 」と。浄真寺の九品仏は、九品を手の位置と印(指の形)で表します。九品仏は坐像で、像高は、すべて2.8m(所謂丈六)。徳によるすべての階位を、その容易さは様々だが、一様に浄土に導いて戴けると。ここで大事なのは、九体すべてが同じ大きさだということ。どのような階位の人でも、等しく極楽に到達することができるのだと。中央の人差し指を曲げた「下品上生」仏。向かって右側には中指を曲げた「下品中生」仏。向かって左側には薬指を曲げた「下品下生」仏。次に中央にある上品堂(じょうぼんどう)を本堂前より。上品の扁額は「上品上生」。坐禅をする時のように手をお腹の前で組んだ禅定印の阿弥陀如来像が三体安置されていた。中央には親指-人差し指で定印を作る「上品上生」仏。ズームでお顔を。向かって右側には親指-中指で定印を作る「上品中生」仏。向かって左側には親指-薬指で定印を作る「上品下生」仏。阿育王塔(あしょかおうとう)阿育王は、紀元前三世紀のインドの王で、仏教を国教とし、慈悲の教により国民を臨(のぞ)み、その恩徳国内に満ちたという。日本様式の塔。天保年間(1831~45)のもの。加藤楸邨句碑(かとうしゅうそんくひ)俳人、国文学者。俳誌「寒雷(かんらい)」を創刊・主宰。『しづかなる 力満ちゆき 螇蚸(はたはた)とぶ』「はたはた」は昆虫のバッタの異称とのこと。一番奥の中品堂(ちゅうぼんどう)。「中品上生」の扁額。左手の「中品下生」仏の姿はなし。九品仏は、1体ずつ修理改修中とのことで、9体すべての修理改修が完了するのは、2034年だと。中央には親指-人差し指で説法印を作る「中品上生」仏。向かって右側には親指-中指で説法印を作る「中品中生」仏。一番奥の中品堂の先には大きな墓地が拡がっていた。正面には火灯窓・花頭窓(かとうまど)が。「開山歴代上人御廟」の案内板。「本堂 石墻(せきしょう・壁) 建立供養塔」左に「開山廟」の説明板と中央に「一者女人泰産供養塔」。「開山廟」。開山廟からの、中品堂裏の墓地。お参り用水桶置き場。大きなカヤの木。大きなカヤの木は中品堂の前の道を挟んで、墓地入口近くの境内にあった。本堂が正面に。本堂には珂碩上人(かせきしょうにん)自作の本尊・釈迦牟尼如来坐像〔都有形文化財〕を安置。龍護殿(りゅうごでん)とも呼ばれる本堂は、元禄十一年(1698)に三仏堂とともに完成。本堂は、浄土(彼岸(ひがん))の世界を表す三仏堂に対し、西面して穢土(えど:現世、此岸(しがん))を表しています。「龍護殿」と書かれた扁額。こちらのご本尊は釈迦如来像です。本堂の天井には天女が描かれていた。浄真寺の開祖の珂碩上人の作と伝わる像で、江戸時代の作。正面右手の部屋。扁額には『松露斎』と書かれてあった。浄真寺開山の珂碩上人の号は松露で、松露と号された上人像をまつっているのであろう。欄間の彫刻も見事。開山堂に安置されているこの像は、自画像ならぬ自刻像だと。万治元(1658)年7月24日、42歳の時に彫刻した旨の添書があるそうだ。 【https://www.pinstagram.org/tag/%E9%96%8B%E5%B1%B1%E5%BF%8C】ご本尊の釈迦如来像を斜めから。本堂左手。中央に「五劫思惟像」。五劫思惟(ごこうしゆい)とは、阿弥陀仏が因位の法蔵菩薩のとき、世自在王仏のみもとで一切の衆生を平等に救うために、五劫という長い時間をかけて思惟をめぐらせ、往生の行法を選択(せんぢゃく)されたということをいうのだと。そして、この阿弥陀仏はこの「五劫」という長い時間修行をされた結果、螺髪(頭髪)が伸び、アフロヘアの様になっておられるのだと。五劫思惟阿弥陀像の印相は、東大寺の像のように胸前で合掌しているものか、五劫院の像のように衣の中に手を隠されている(衣の中で定印を結んでおられる)ものが通常だが、浄真寺の像は普通に衣から手を出して定印(上品上生)を結んでおられるのだと。そして「賓頭盧尊者」。自分の体の悪いところを撫でると、治るといわれる賓頭廬尊者(びんずる尊者)。賓頭盧尊者の前から本堂左手の庭園を見る。本堂右手の枯山水庭園。本堂から仁王門を庭園越しに見る。既に紅葉が僅かに始まっていた。そしてここ浄真寺では、3年毎に5月5日(2014年までは8月)に、お面かぶり(二十五菩薩来迎会)が催されるとのこと。二十五菩薩に扮した信徒らや稚児、楽人などが、境内中央に架けられた仮設橋を三度渡る行事で、極楽往生などを擬したものであり、都の無形文化財に指定されていると。この行事では、9体の阿弥陀仏を安置する3棟の阿弥陀堂を彼岸(極楽浄土、つまり西方浄土)、釈迦牟尼仏を安置する本堂を此岸(娑婆、つまり現世)に擬し、その間に白道に見立てた仮設橋を渡す。まず西の上品堂から東の本堂へと、楽人、二十五菩薩、衆僧が仮設橋を渡る。これは念仏行者の臨終に際しての阿弥陀仏らの「来迎」を表すもので、衆僧は散華(花弁型の紙片を散らす)しながら進むのだと。併せてこの日は楼門の2階の仏像も開帳するのだと。次回開催は2020年5月5日とのことで、是非この珍しい祭りを訪ねてみたいのであった。 【https://kohtyan.blog.so-net.ne.jp/2011-09-07】より本堂で御朱印を頂きました。 ・・・つづく・・・

2018.09.18

コメント(4)

-

九品仏・浄真寺を訪ねる(その1)

先週の金曜日(9/14)に卒業した会社の業務応援の為の打ち合わせに、五反田に向かいました。1時間ほど早く自宅を出発し、小田急線、田園都市線、東急大井町線を乗り継ぎ九品仏駅で途中下車し、以前から気になっていた『浄真寺(じょうしんじ)』を訪ねたのです。九品仏駅の踏切を渡ると、直ぐに正面に浄真寺への参道入口が現れた。浄真寺参道と刻まれた大きな石碑。浄真寺は東京都世田谷区奥沢七丁目にある、浄土宗の寺。山号は「九品山」。「九品仏」(くほんぶつ)とは、一義的には、同寺に安置されている9体の阿弥陀如来像のことであるが、一般には同寺の通称となっている。転じて、同寺の周辺の地区を指す場合にも用いられているのであった。「禁銃猟 警視庁」の石碑「この辺りでは銃を使っての猟は禁ずる」という警視庁が出した明治時代の告知。『九品仏参道界隈』と書かれた案内図。ズームで。石畳を松の林が両側を覆っている趣ある参道を進む。入り口の参道は「二河白道(にがびゃくどう)」を表しているのだと。火の河と荒れ狂う河に挟まれた白い細い道、白道は浄土往生を願う信心の道で一心不乱に念仏を唱えて極楽浄土へ渡ろうということを意味していると。樹齢30年近い?黒松の間に次世代を担う黒松の苗木も植樹されていた。200m近く歩くと正面に見えてきたのが総門。参道左手に庚申塔が集合して安置されていた。地域信仰の厚い地域なのであろう。中央に「寄進庚申供養」の文字が刻まれた石碑が。総門。九品山唯在念佛院浄真寺(くほんさんゆいざいねんぶついんじょうしんじ)は浄土宗寺院。越後国村上泰叟寺の珂碩(かせき)上人を請うて延宝6年(1678)に創建されたもの。扁額には「般船場(はんじゅじょう)」と書かれていた。常に行道念仏して現前に諸仏を見奉る般舟三昧する道場であり参拝者に願往生の心を自然に発さんが為に書かれたものであると。当山二世珂憶上人の高弟珂慶上人の筆とのこと。総門柱の厚い板に書かれている「九品佛浄真寺總門」。書体は新篆書体か?総門を潜ると右手に多くの地蔵が。そして奥には六地蔵が並んでいた。六道(地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天)の入口に立ち、衆生の苦を救うと言う有り難い地蔵様たち。左手には新たな建物?が建設中。その先右手に閻魔堂が。「閻魔堂」と書かれた扁額。閻魔堂の中央には閻魔様が。厳しいお顔の閻魔様。今からでも真面目に改心すれば、認めてくれるのだろうか?葬頭河婆(そうづかば)三途川の渡し賃である六文銭を持たずにやってきた亡者の衣服を剥ぎ取る老婆の姿。奪衣婆(だつえば)、脱衣婆(だつえば)、正塚婆(しょうづかのばば)、姥神(うばがみ)優婆尊(うばそん)とも言うのだと。葬頭河婆が剥ぎ取った衣類は、懸衣翁(けんえおう)という老爺によって衣領樹(えりようじゆ)にかけられる。衣領樹に掛けた亡者の衣の重さにはその者の生前の業が現れ、その重さによって枝の垂れ方が異なるので、亡者の生前の罪の重さを計る事により死後の処遇を決めるのだと。罪の重い亡者は三途の川を渡る際、川の流れが速くて波が高く、深瀬になった場所を渡るよう定められているため、衣はずぶ濡れになって重くなり、衣をかけた枝が大きく垂れることで罪の深さが示されるのであると。また亡者が服を着ていない際は、懸衣翁は衣の代わりに亡者の生皮を剥ぎ取るという恐ろしい話。奪衣婆は閻魔大王の妻であるという説もあるのだと。私の衣類は枝が大きく撓るのであろうか?「愛心講講元 鳥海はま先生 頌徳碑(しょうとくひ)」延命地蔵が乗っている江戸十夜講の三界万霊塔。そして突き当たりを右に折れると東門が。東門の外に出て入口側から。東門の扁額。何と書かれているのであろうか?『釈迦如来 転法輪処 当極楽土 東門中心』??以前訪ねた大阪・四天王寺の鳥居の扁額にも同じような文字が。その時の写真です。当時、調べてみると「釈迦如来が説法する所で、極楽の東門である」という意味なのだとか。「九品佛浄真寺東門」。東横線・自由が丘駅から来るとこちらの門に辿り着くようだ。東門を再び潜り仁王門への参道を進む。右手に開山堂への中門が。浄真寺山門脇には土塁とともに「奥沢城跡」と刻まれた石碑が。浄真寺の地は、もともとは世田谷吉良氏系の奥沢城であったのだと。小田原征伐後同城は廃城となったが、寛文5年(1675年)に当地の名主七左衛門が寺地として貰い受け、延宝6年(1678年)、珂碩(かせき)が同地に浄真寺を開山したと。「紫雲楼」と呼ばれている仁王門(楼門)。建立は1793(寛政5)年で屋根以外は大掛かりな修理の痕跡がないということから、当時そのままの構えのようだ。楼門ということで、二層に分かれ、下層は通路の両側に金剛力士像を据えている。上層は中央に須弥壇が設けられていて、お面かぶりで有名な阿弥陀如来像および二十五菩薩像が参拝者を迎えるように安置されているそうだ。当山の伝統相続行事である「二十五菩薩来迎会(らいごうえ)」(お面かぶり)は無形文化財に指定せられ、この楼上の二十五菩薩は、来迎の真髄を示現していることになると。「紫雲楼」と書かれた扁額。仁王像(阿形)。ズームで。更にズームで顔を。仁王像(吽形)。ズームで。更にズームで顔を。桁行3間(8.1m) 梁間2間(4.2m)、入母屋造、銅板葺。見事な仁王門正面の竜虎の彫り物は金網に守られて。仁王門の裏側のガラス戸の中には風神が。雷神。仁王門を潜ると左手にあるのが鐘楼。鐘は、宝永5年(1793)世田谷領の深沢、谷岡又左衛門の寄進で、作は、神田鍛冶町の河合兵部郷藤原周徳である。堂屋は欅造りで欄間には十二支がはられ、北に子、南に午が彫られている。 ・・・つづく・・・

2018.09.17

コメント(0)

-

冬野菜植え付けの準備・マルチ敷きを

この日は、冬野菜の植え付けように苗床造りを行いました。肥料は化成肥料と発酵鶏糞、そして牛糞です。先日事前に、堆肥を畑全面に蒔きその後に耕しました。先日、お隣の畑の方に耕運機をお借りし、耕しておきました。化成と牛糞を撒きました。葉物野菜には牛糞を。そして穴あきマルチを敷きました。この場所にブロッコリー、カリフラワー、白菜を予定しています。こちらは、ミツバチの巣箱の裏側。こちらには、大根の種蒔き、春菊、レタス、葉ボタンの植え付けを予定しています。作業をしていると、奥の自分の畑を大型トラクターで耕していたIさんが、もう1回耕してくれると。アッと言う間に、見事に深く美しく耕してくれたのです。そしてこの場所には、シルバーマルチを敷きました。この場所には、11月末にソラ豆を植え付ける予定にしています。肥料としてか、堆肥、化成、発酵鶏糞をたっぷりと。まだマルチ敷きには早いのですが、耕したままにしておくと、アッと言う間に雑草が生えてくるので、その防止のために早めにマルチを敷いたのです。シルバーマルチは、ソラ豆の天敵であるアブラムシはキラキラ反射する光を嫌うので、シルバーフィルムマルチが有効なのです。まだナスやピーマンは収穫できますので、そのままにしています。そしてナスは更新剪定を行いました。バテて体力がなくなると、それまで順調に実をつけていたナスも、花をつけなくなったり、開花しても受粉不良などで実が育たなくなって来るのです。ナスの更新剪定を行い、同時に根切りと追肥をすることで、しばし株を休ませリフレッシュさせるのです。選定によりしばらく休み、体力を取り戻したナスは、涼しくなってきた頃から、また花を咲かせ実を付け始め、美味な秋ナスを楽しむことが出来るのです。そしてこの3連休に植え付けを行う予定でしたが、昨日(9/15)は朝から雨のため植え付けは出来ませんでした。そして今朝は、雨が上がっていますので、植え付けにいざ出陣。

2018.09.16

コメント(0)

-

南京豆の試し収穫

この日は養蜂場のある畑で栽培している「南京豆」の試し掘りを行ってみました。落花生は高温で日当たりのよい環境を好む野菜で、生育適温は25~28度。日当たりのよいところに植えることが大切。粘土質で多湿な土はうまく育ちません。落花生の小さな可憐な花も未だ咲いています。花の見た目はスイートピーに似た黄色い花を咲かせ、受粉すると枯れ落ちます。この特徴から「落花生」という名前が付けられたのです。この落花生、どのようにできるか知っていますか?マメ科なので、枝に実ると思われがちですが、実は土の中にできるのです。落花生の花が咲き、それがしぼむと、その根本から子房柄(しぼうへい)と呼ばれる”にょきっとしたもの”が伸びて来るのです。そして地面に向かって更に伸び、土にブスッと刺さるのです。土に刺さったにょきっとしたものの先っぽに落花生ができるのです。そして、土の中にできたサヤはだんだんと成長して南京豆が出来るのです。 【http://sakata-tsushin.com/oyakudachi/lesson/vegetable/post_14.html】より。そしてこの日は5株ほど引き抜いてみました。かなり大きな粒が着いていましたが、未だ成長前のものも。畑で、株から一つ一つ南京豆を取りました。そして自宅に持ち帰り、丁寧に水洗い。生落花生同士を水の中でこすり合わせながら洗いました。5回程水を替えて洗ったでしょうか。そしてこの日は『茹でピー』に。若い頃、関西出身の同僚からカルチャーショックだった南京豆が2種類あったと。そのひとつがこの塩ゆでピーナツであったと。ピーナツといえばカリッっとした食感のものしか知らなかったが、枝豆のように塩ゆでして酒のつまみになることを東京で知ったのだと。もう一つは、??。記憶に定かでありませんが「味噌ピー」だったでしょうか?塩をかなりたくさん入れ塩茹で。取れたての生落花生にしか出来ないレシピー。20分ほど茹でて完成。ゆでて膨れあがったホックホクのピーナツが顔を出しました。まだ白い薄皮に包まれていました。コクのある枝豆のようでいつもの落花生とは違った味わい。塩気が効いてくせになる味。ビールの摘まみに最高なのでした。

2018.09.15

コメント(1)

-

『江ノ島 灯籠 2018』へ (その5)

中津宮からの下り階段から見たヨットハーバー。階段途中からの参道の灯籠。そして展望台からのヨットハーバー。再び『WorldSailing Japan 2018-2020 World Cup Series』。辺津宮方面への参道。ヨットハーバーのクラブハウス。辺津宮への階段と石鳥居。そして奥に朱の辺津宮が見えて来た。灯籠が両側に。八坂神社の前にあるむすびの樹は縁結びの祈願をするには絶好の場所。辺津宮の境内に戻る。見事な赤に輝く奉安殿は、辺津宮の左側に。人の数も少なく。重要文化財でもある弁財天様が祀られている奉安殿。御神籤越しの奉安殿。辺津宮ご社殿の向かい側には銭洗い白龍王が鎮座。不浄の念を洗い流すことで金運がアップするのだと。辺津宮。『奉祝 天皇陛下御即位三十年』と書かれた幟。辺津宮を再び正面から。茅の輪潜り。斜めから。階段の下に手水舎。階段には樹木の影が。参道の階段を登る途中にあるのが商売繁盛のパワースポット福石。福石は盲目の鍼灸師、杉山検校(けんぎょう)という方のゆかりの石。「弁財天童子石像」。江ノ島神社のご鎮座1450年を記念して奉献。瑞心門下から江の島大橋を見る。朱の鳥居。ライトアップされた瑞心門を振り返る。無熱池。無熱池は龍が住んでいてどんな日照りのときでも水が枯れた事がないという伝説の池。再び鋏塚。無熱池前から瑞心門を見上げる。江島神社と書かれた弁財天のシンボルでもある琵琶の形と瑞心門。朱の鳥居と瑞心門のライトアップ。灯籠には天女と江の島の姿が影絵の如くに。店の二階の格子戸も美しい輝きを。ショーウインドウの梟も美しく輝いて。ステンドグラスの如きランプも。弁財天の置物。この時間には参道を上る人の姿は少なかった。参道入口の鳥居まで下る。鮮魚屋も片付けの真っ最中。江の島弁天橋を渡る。『潮騒』のモニュメント。ライトアップされた巨大な石灯籠を再び。自動車道路側の石灯籠。そして洲鼻通りを急ぎ、龍口寺のライトアップを撮影し戻る。そして小田急線片瀬江ノ島駅から帰宅したのであった。 ・・・その4に戻る・・・ ・・・END・・・

2018.09.14

コメント(0)

-

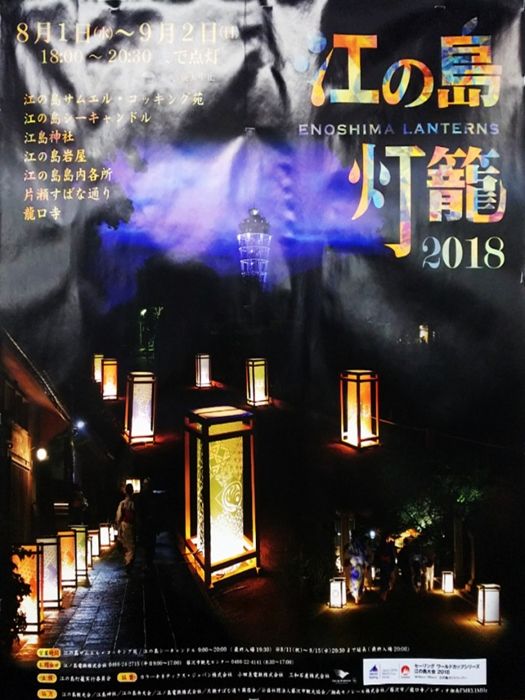

『江の島 灯籠 2018』へ (その4)

そしてこの日の最大の目的場所の江の島サムエル・コッキング苑を訪ねる。江の島シーキャンドルとのSET券を500円で購入し入苑。『江の島 灯籠 2018』のポスター。『江ノ島 灯籠 2018』は 江の島サムエル・コッキング苑、江の島シーキャンドル、江島神社、江の島岩屋、江の島島内各所、片瀬すばな通り、龍口寺で開催。江の島サムエル・コッキング苑内の騁碧亭(ていへきてい)。中国・昆明市のコーナーにあるこの中国伝統建築様式の四阿(あずまや)、「騁碧亭(ていへきてい)」は、このために現地から職人に来てもらい製作しただけに、その色彩の鮮やかがライトアップされて鮮やかさが倍増。「天女と五頭龍」の灯籠。 ・昔々、鎌倉の深沢の沼に体が一つで頭が五つある恐ろしい龍が棲んでいました。・この五頭龍は様々な災いを周辺の村にもたらし長きにわたり人々を苦しめていました。・龍の人喰いを恐れた村人たちは毎年泣く泣く幼子を人身御供に差し出すようになったのです。・ところが欽明天皇13年天地を轟かす地鳴りが起こり海底から島がわき起こりました。 これが江の島でした。・天からは美しい天女が現れ江の島へと舞い降りました。・五頭龍は美しい天女に結婚を申し込みました。 しかしこれまでの悪行の数々を指摘され断られてしまいます。・五頭龍はこれまでの行いを悔い改心を誓います。天女はその言葉を信じ夫婦となったのです。・それからというもの五頭龍は日々村人たちに尽くしました。 しかしその度に体は衰えていったのでした。・「私の命もやがておわるでしょうこれからは山となってこと地をお守りしたい」 これが江の島の対岸にある龍口山です。・山の中腹には龍の形をした岩があり天女を慕うようにいつまでも江の島を見守って いるのだそうです。「江の島かげ絵ひろば」では昔ながらの影絵遊びが楽しめるのであった。ちびっ子やカップルに人気のスポット。裏側に回って。騁碧亭(ていへきてい)の横を通って奥へと進む。江ノ島山頂のサムエル・コッキング苑の奥にあるシーキャンドルは、全面ガラス張りで、360度の眺望を満喫できる。空と海の青さは爽快で、潮風に体を任せて飛んでいるかのような気分。1880(明治13)年、アイルランド出身の貿易商、サミュエル・コッキング(Samuel Cocking)は、富士山を望むこの江ノ島随一の展望を手に入れ、彼の夢であった植物園を造ったのだと。様々なライトアップの色を楽しみシャッターを押す。ここの灯籠は影絵が回転しているのであった。障子の如く貼ってあるタイプ。中が影絵のようになっててゆっくり回転。再び刻々色が変化するシーキャンドルをカメラで追う。この灯台は、蝋燭の形にデザインされているため、シーキャンドルと呼ばれている。なお、コッキング苑は藤沢市の運営だが、中にあるシーキャンドルは、江ノ島電鉄が2003(平成15)年に建設し(初代の灯台は1950年完成)、管理運営しているとのこと。エレベーターで展望台へ。高さは59.8mで2003年の竣工。シーキャンドル展望台(2階)からの眺め。江の島大橋、江の島弁天橋そして片瀬東浜海岸。辻堂、茅ヶ崎方面の海岸。横浜方面。ズームすると横浜ランドマークタワーの如き建物とその照明が。タワーの頂上部分に4本の白き光が。江の島片瀬漁港方面。再び江の島に架かる橋を。エレベーターを降り苑内を散策。『そば道場 松本館』北側に位置するそば打ち体験ができる長野県松本市の観光PR館。なまこ壁の外観と道祖神が目印。誰もいない瞬間に。そして中津宮に戻りながら灯籠を楽しむ。ズームで。だいぶ観光客の数も減って。中津宮の赤も鮮やかに輝いて。女子力アップのパワースポット。絵馬を奉納するところも天女の羽衣。ピンボケですが。宗像三女神のお一人、市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)が祀られています。正面から。 ・・・その3に戻る・・・ ・・・つづく・・・

2018.09.13

コメント(0)

-

『江の島 灯籠 2018』へ (その3)

亀ヶ岡広場の灯籠。奥津宮へと歩を進める。江の島シーキャンドル。しばし振り返って、ライトアップの色の変化を楽しむ。江の島サムエル・コッキング苑を過ぎると人の数もやや少なくなって。更に先に進むと山二つと呼ばれる景勝地に出た。これは東西の山の接点となっている箇所であり、南側の「長磯」と名付けられた隆起海食台にいつも圧倒されるのです。明りが灯された灯篭には江の島に伝わる天女や五頭龍が浮かび上がる。江の島シーキャンドルの姿も暗くなるにつれて鮮やかに。奥津宮に向かって進む。奥津宮の鳥居が前方に見えて来た。奥津宮入口の石鳥居は、源頼朝寄進と伝えられている。『吾妻鏡』によれば、源頼朝は、1182年(養和2年)に藤原秀衡調伏のため、江の島の岩屋に弁財天を勧請し、鳥居を寄進した。現在の鳥居は、2004年(平成16年)の台風で破損した後に補修されたもの。前方に奥津宮社殿が。奥津宮は宮が3つある江島神社の中で、一番上の姉神にあたり、海を守る神様として信仰されています。龍神エネルギーが得られる江の島のパワースポットとして人気があるのだと。社殿の先に見えるのが本殿なのですが写っていません。石灯籠も緑に輝く。竜宮大神。江の島で最も龍神エネルギーを得られるパワースポットなのだと。狛犬。そして更に歩を進めると階段の途中にあるのが見晴亭。稚児ヶ淵に降りる石段の途中にあり、釣り人にも人気がある食事処。稚児ヶ淵は、幅50mにわたって隆起した海食台地。大島、伊豆半島、富士山が一望でき、神奈川景勝50選の一つ。稚児ケ淵の入り口あたりにある6つの石碑。反対側から。かつてここには龍燈の松といわれた名物の松があり、江戸時代は観光のポイントであったと。石碑は八雲庵碑、松尾芭蕉句碑、佐羽淡齊詩文碑、服部南郭詩碑、龍燈松碑。稚児ヶ淵は昼間は平らな岩場がひろがる開放的な海岸。しかし,伝説では,鎌倉相承院の稚児白菊が投身自殺したところとか。海はかなり高波が岩場に押し寄せていた。江の島の最西端にある岩場である「稚児ヶ淵」は、下まで降りていくことができる為、夏の昼間は海辺に広がる岩畳で磯遊びや日光浴をしている人が多く見られるのです。妻の幼なじみが建設担当したというトイレを利用。そして再び階段を上り、江の島サムエルコッキング苑を目指す。江の島シーキャンドルの姿が再び前方に。灯籠も更に鮮やかに。右手に『江の島大師』が。江の島大師は、室町時代より代々修験行者家系の第18代目相承者である傳燈大阿闍梨・大僧正 池口惠觀法主の開山になる最福寺の関東別院として、平成5年に開山された真言宗のお寺。御本尊は不動明王で、本堂には、室内にある像としては国内最大6mの赤不動が安置されています。入口にある真っ赤な仁王像・阿形像。仁王像・吽形像。入口にはその他いろいろな像が。 ・・・その2に戻る・・・ ・・・つづく・・・

2018.09.12

コメント(0)

-

『江の島 灯籠 2018』へ (その2)

江島神社に向かって階段を上がる。既にライトアップは始まっていた。瑞心門。昭和61年造営。龍宮城を模した楼門。壁や天井には片岡華陽が描いた牡丹や唐獅子の絵画が飾られていた。「瑞心門唐獅子」は平成7年に奉納されたもの。青の阿形獅子。緑の吽形獅子。瑞心門下から朱の鳥居、参道商店街を振り返る。瑞心門から更に石段を上がってゆくと、正面に「弁財天顕現の一場面」を表した弁財天・童子像が。平成14年の建立。 顕現とは神仏などがはっきりした形をとって現れること。石段を更に上がると、途中に手水舎があり、龍の口から水が出ていた。そこから少し上がると江島神社(辺津宮)へ出た。江島神社の辺津宮は、1206年(建永元年)、三代将軍源実朝の命によって、1206年鶴岡八幡宮の供僧良真によって創建されたと伝えられている。1675年(延寶3年)に再建され、1976(昭和51年)には大改修が行われた。祭神は田寸津比賣命(たぎつひめのみこと)。社殿前の茅の輪潜り。朱の灯籠にも灯が入る。辺津宮の拝殿前に狛犬はいなかった。『辺津宮』と書かれた扁額。辺津宮の銭洗白龍王。写真に映っている小さな看板には、「この黄金浄水で心とお金を洗い清めお詣りいたしましょう」と。書かれていた。現場には小さなザルが置かれていて、池の水でお金を洗えるようになっていた。隣接した奉安殿には、有名な江島のシンボル~弁天様が安置されている。八臂(はっぴ)弁財天と、 日本三大弁財天のひとつとして有名な裸弁財天・妙音(みょうおん)弁財天の2像。辺津宮のすぐ先に、末社「八坂神社」が。末社とはいえ、対岸の小動神社へ神輿が渡海する祭り(天王祭)は神奈川の祭り50選に選ばれていて、有名で、今年も妻と二人で楽しんだのであった。中津宮に向かって歩を進める。暗くなり始め、灯籠も輝きを増し始めて来た。江島神社の絵図。江の島から姿を消した老舗旅館「金亀楼(金甕楼)別館」と刻まれた石碑が横に。江島神社は慶安二年(1649年)仏教と習合し、金亀山与願寺と号した。岩屋本宮(奥津宮)、上之宮(中津宮)、下之宮(辺津宮)の三宮はそれぞれ「宿坊」と呼ばれる宿泊施設を備えていた。明治時代の神仏分離により宗教と分離されて江島神社となり、宿坊は一般向けの旅館としてそれぞれ岩本楼、金亀楼、恵比寿楼となったのだと。左右の灯籠を楽しみながら進む。使われていた灯籠には、色々な絵が描かれていた。中津宮の手前の展望台から江の島ヨットハーバーを見下ろす。遠く鎌倉方面。東京2020オリンピック競技大会のセーリング競技会場がここ江の島。1964年に開催された東京大会で、江の島はヨット競技の会場となった。それ以来、国内有数の競技会場として数多くの選手を育んできた。1964年当時は「ヨット」と呼ばれていましたが、2000年のシドニー大会から「セーリング」という名称に変更されたのだ。今年から3年連続(2018年、2019年、2020年)で、ここ江の島ヨットハーバーを拠点に「セーリング ワールドカップシリーズ江の島大会」が開催されることが決まっている。中津宮への階段を上がり、大きな石灯籠が見えて来て、中村座の字が掘られていた。これは中村勘九郎さんの御先祖様が奉納した江戸時代の立派な灯篭。七代目尾上菊五郎、五代目尾上菊之助親子の手形モニュメントも。江島神社の中津宮は、853年(仁寿3年)、慈覚(円仁)による創建と伝えられている。慈覚は比叡山延暦寺の貫主(天台座主)を勤めた高僧。1689年(元禄2年)に改築。1996年(平成8年)には、全面的な改修が行われ、元禄改修時の社殿が再現されている。江戸時代には、商人・芸人の信仰を集めた。祭神は市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)灯籠が参道の両脇に。暗くなり灯籠の輝きも幻想的に。左手奥にイルキャンティカフェ江の島2号店。店の前から江の島シーキャンドルを。照明の色が刻々と変わるのを暫し楽しむ。そして亀ヶ岡広場の灯籠。 ・・・その1に戻る・・・ ・・・つづく・・・

2018.09.11

コメント(0)

-

『江の島 灯籠 2018』へ (その1)

8月25日(土)には旅友と3人で「かまくら 長谷の灯かり」を訪ねましたがこの日8月31日(金)には、『江の島 灯籠 2018』に行って来ました。8/1(水)~9/2(日)の日程で江の島サムエル・コッキング苑、江の島シーキャンドル、江島神社、江の島岩屋、江の島島内各所、片瀬すばな通り、龍口寺で『江の島 灯籠 2018』が開催されているのを「かまくら 長谷の灯かり」を訪ねる途中の江ノ電・藤沢駅のポスターで知ったのです。夏の夕どきに江の島の街を照らす灯籠の灯りを楽しむ事が出来るのです。小田急線・片瀬江ノ島駅。いつもの弁天橋を渡る。海沿いのマンションが夕陽に照らされていました。国道134号線 片瀬橋越しの江の島。弁天橋の中央にある『雲の形』の像。地下道に入り国道134号線を渡る。「江ノ島大橋」は車両専用の橋のことで、それに並行して歩行者専用の橋梁である「江ノ島弁天橋」に向かって進む。その「江ノ島弁天橋」手前には夕陽を背景に龍が彫られた巨大灯籠が迎えてくれた。「江ノ島大橋」側の巨大灯籠。江ノ島片瀬漁港先の防波堤は夕陽を浴びて。江の島をバックに記念写真の撮れる江ノ島弁天橋入口の撮影ポイント。地震⇒津波⇒避難 と書かれた看板の先には赤く染まる片瀬の海が。しかし、この日は富士山は雲に隠れて見えなかった。「江ノ島弁天橋」からの江の島。湘南大堤防先端の湘南港灯台。夕陽に赤く染まった砂浜。江の島の象徴ともいえる江の島白灯台。江の島展望灯台(江の島シーキャンドル)の灯りは未だ。「江ノ島弁天橋」の灯りは漸く点灯。この日は台風21号の影響か、「江ノ島大橋」にぶつかった波が白波となり舞い上がる。そして江島神社までの参道入口の鳥居前に。この青銅製の鳥居は、1747年(延享4年)に建立され、1821年(文政4年)に再建されたもの。鋳物師:粉川市正藤原国信、世話人:浅草新鳥越の八百屋喜四郎、願主:新吉原の扇屋宇衛門、大黒屋勘四郎、松葉屋半蔵といった名が銘文に刻まれている。寄進者の中には花魁(おいらん)代々山という名もある。この鳥居から、瑞心門前の朱塗りの鳥居までが江島神社の門前町で、旅館、土産物屋、食堂などが並んでいる。鳥居には龍が施された「江島大明神」の額が掲げられているが、以前は「大弁財天」という額が掲げられていたとのこと。右手奥に江の島アイランドスパ本館。江の島アイランドスパ本館前のウッドデッキから「江ノ島弁天橋」を振り返る。参道を進む。左手に『江ノ島 はろうきてぃ茶寮』。関東初のハローキティをテーマにした和カフェ「江ノ島はろうきてぃ茶寮」が2016年12月オープン。ウィキペディアによると『主人公、キティ・ホワイト (Kitty White) は、猫をモチーフに擬人化したキャラクターで、向かって右側の耳の付け根にトレードマークである赤いリボン、またはそれに類する飾りをつけているのが特徴(写真左)。サンリオを代表する看板キャラクターである。通称は「キティちゃん」。「キティー」は誤表記であり、正しくは「キティ」である。』と。向かって右側にいるのが、キティのボーイフレンドのダニエル・スター(Daniel Star)。岩本楼は老舗旅館。前身は金亀山与願寺(現:江島神社)の別当職を務めた岩本院で、鎌倉時代以来の歴史を持つ。江戸時代中期以降、江の島は江戸から手軽に行ける観光地として栄え、岩本院も宿坊として栄えた。文久2年(1862年)初演の歌舞伎、青砥稿花紅彩画(白浪五人男)に登場する弁天小僧は岩本院の稚児をモデルにしたと言われている。 1873年(明治6年)、神仏分離礼により与願寺は廃され江島神社となり、岩本院も翌1874年に岩本楼と改名し旅館となったのだと。10月中にはここで開かれる宿泊付きの小&中学校同窓会に出席予定なのである。弁財天仲見世通りを抜けると第一に見えてくるのが、この朱の鳥居。彩り鮮やかなので目立つ鳥居。鳥居の先には瑞心門が。猫がノンビリと。『鋏塚は昭和39年6月当協會創立35周年を記念して長年使用に耐えた花鋏を供養し斯道の発展を祈念すべく建立されたもので花の字を模した揮毫は当協會顧問日本画家飯田九一先生の筆になるものです。建立25周年協會創立60周年を記念して碑周辺を整備し改めて斯道の発展に寄與せんとするものです。平成元年11月大日本花道協會』と説明板に。「江ノ島エスカー」乗り場が左手に。江の島にある上り専用の屋外有料エスカレーター。江島神社入り口の石段上り口から江の島の頂上に至る4連のエスカレーターであり、5分ほどで頂上まで到達することができる。江ノ島電鉄が運用。灯の入った灯籠には江の島の伝説「天女」と江の島の姿が。中央の江島神社の社紋(○部分)は、北条家の家紋「三枚の鱗」の伝説にちなみ考案されたもので、「向い波の中の三つの鱗」を表現しているのだと。時間は18時過ぎ。『太平記』によれば、建久三年(1190年)鎌倉幕府を司った北条時政が、子孫繁栄を願うため江の島の御窟(現在の岩屋)に参籠したところ、満願の夜に弁財天が現れました。時政の願いを叶えることを約束した弁財天は、大蛇となり海に消え、あとには三枚の鱗が残され、時政はこれを家紋にしたと伝えられているのだと。まだ、少し時間が早く、周囲が明るかったが、取り敢えず江の島の奥まで行き暗くなった帰路に『江の島 灯籠 2018』の灯りを楽しみながら戻る事を決断したのであった。 ・・・つづく・・・

2018.09.10

コメント(0)

-

冬野菜の植え付け準備

一昨日(9/7)は我が趣味の菜園の、冬野菜の植え付けの為の準備を行いました。この部分は、夏にスイカとカボチャを育てていた場所。綺麗に片付け、、奥にあった堆肥の山から一輪車で堆肥を運び全面に蒔きました、そして消石灰も全面に。台風21号の雨により、この日には一気に雑草の種が発芽。私の菜園の隣で、同じく菜園を楽しむSさんから耕運機をお借りしました。今やこの場所の菜園を楽しむには、手・鍬での人力により耕耘するのは体力的に無理なのです。耕運機でやれば、15分ほどで耕せたのです。今年はこの場所でソラ豆を育てたいと考えています。そして次に、ミツバチの巣箱の後ろ側も耕しました。この場所はジャガイモを育てていた場所。この場所には、ブロッコリー、カリフラワーの定植を予定しています。そしてこの場所には、白菜、レタス、キャベツ等を育てたいと考えています。奥の蕎麦の花が咲いている場所は、もう少し花を咲かせ、その後はタマネギ、ニンニク栽培の場所と考えています。反対側から。どの場所も、耕運機を2回押して、なるべく深く耕す様にしました。これにより、土は細かくなり、塊は殆ど無くなりました。そして里芋を栽培している場所の横には、ホウレンソウ、蕪、春菊等を予定しています。そして私が耕耘作業を終わった後に、自分の畑を耕耘するSさんです。自宅の横にも菜園がありますが、こちらは何とか鍬で耕しています。苗はネット等で購入した種を蒔き、ポットに移植し現在育てているのです。移植直後の白菜です。ブロッコリー。レタス。

2018.09.09

コメント(2)

-

片瀬・諏訪神社 例大祭へ(その2)

諏訪神社下社への道半ばで行列は一時停止し、しばしはお囃子の共演。山車の後ろ側には対で「若連(わかれん)」と書かれた提灯が。封鎖されて歩行者天国になった道路。 山車の近くで、宵を飾る色とりどりの提灯そして 空気も踊らせる和の音楽を二人で楽しんだのです。山車が一列に。薄暗くなってきて、提灯の明かりがいい感じになって来たのです。そして先頭の山車から、この祭りの見ものの、山車を勢いよく回転させる「ぶん回し」が始まったのです。撮影場所を移動。数人の若者が山車を掴んで回転させます。公園の遊具のように良く回転したのです。そして回転の連鎖が後方の山車に伝わっていったのです。そして急にぶん回しが停まったのです。すると後方から、藤沢行きのバスが通過したのでした。バスが通過した後は再びぶん回しが再開。回転させている若者が離れても、山車はいつまでも回転を続けていたのです。暗さも増し、灯りの輝きが美しく。そして今度は下り線の江ノ島行きの路線バスが。「ぶん回し」を大いに楽しんだ後は、山車を追い抜き諏訪神社下社の境内に向かう。「湘南夜間救急動物病院」と書かれた動物病院が。動物にも夜間救急病院があることを初めて知ったのです。諏訪神社例大祭の警察本部。そして諏訪神社の入口に到着。諏訪大明神の幟も。ウィキペディアによると『創建は養老7年(723年)。信濃国の諏訪大社を勧請しており、他郷へ御分霊した中で最古のものであるとされる。下社は弘仁3年(812年)に宮畑の地より鯨骨の湖畔に移転、上社は天長3年(826年)に諏訪ケ谷より浪合の山腹に移転している。1873年(明治6年)には、村社に列せられた。下社の社殿は1941年(昭和16年)に改築されたもので、同時に社務所も新築されている。また、上社における一間社流造の社殿は昭和天皇御在位六十年奉祝事業として完成したものである』と。境内には多くの出店屋台が出ており、子供達で賑わっていた。懐かしき数々のお面が。諏訪神社の一ノ鳥居。祭神は建御名方命(たけみなかたのみこと)と八坂刀売命(やさかとめのみこと)。魚釣り。諏訪神社の仮設社殿は神輿の到着を待っていた。社殿に向かう参道の先には二ノ鳥居が。金魚すくい。諏訪神社社殿にはお参りの方々の長い列が。前方に前方に茅の輪くりも見えた。茅の輪をくぐることで禊(みそぎ)をして邪悪な穢れ(けがれ)を祓い(はらい)、災難を予防する為のもの。仮設社殿の神輿台。山車が境内に入ってくるにはまだまだ時間があるので、引き揚げることに。467号線を渡り諏訪神社を振り返る。そして帰路は、湘南海岸公園前駅から江ノ電に乗り、藤沢駅で小田急線の乗り換え帰宅したのであった。神輿(みこし)を中心とした祭りは全国各地に多いが、神輿とは神様を社から神輿にお乗せして、村の中を渡り歩いていただくという意味があるのだと。そして、最後には神様を神社にお送りし、御魂をお戻しし、帰っていただくのだと。以下は、ネット情報から。『辞書を引くと、「まつり」には四つほどの文字が当てられているのです。一つは「祀」。これは神に祈り、一定の場所に安置すること。それから神の御霊を慰める「祭」。そして「奉」。神に献上し、召し上がっていただくこと。最後は「政」。政治を行うこと。そこに共通するのは、神と出会うことなのです。そのために祭りをやるのです。だから、神輿を担ぐ若者や壮年の人たち、団扇を打ち振ってそれを煽り立てる年長者、お囃子を奏する人、神楽を舞う人は、その時は神に近づき、自身が神になるのです。また、祭りは集団で行います。人間は共同体を構成するとき、その中心となるもの、人々に共通する精神の核となるものを必要とするのです。それが神で、共同体の人々は、自分たちは同じ神と共にあるという感覚を共有するために祭りを行うのです。』そして最近の祭りは地域起こしや観光の側面を強くしていると感じるのです。しかし、この日の祭りを実際に見ると、神に出会うという祭りの本質は失われていないのでは。それどころか、若い人たちもどんどん祭りに加わって来て、無意識にも祭りの本質を強めているように感じるのです。これはたいへん心強い事。いつまでも日本人の根底にある「祭り」に対する価値観を大切にして欲しいのです。少子化・高齢化が著しいスピードで進むわが国の今後を見据えたとき、30年後、50年後に、果たしてどのくらいの祭りを残すことができるのか、残っているのかに想いを馳せる古希間近の年金生活者なのです。 ・・・その1に戻る・・・ ・・・完・・・

2018.09.08

コメント(0)

-

片瀬・諏訪神社 例大祭へ(その1)

この日は8月27日(月)、妻と片瀬で行われている諏訪神社の例大祭を訪ねました。江ノ電で江ノ島駅まで行き下車。妻は子供の頃、この駅の近くに住んでいたため、この祭りは子供の頃の懐かしい祭りなのです。江ノ島駅前の車両進入禁止柵に、可愛らしい雀(すずめ)が留まっていました。季節ごとに衣替えをしているのです。いったい誰が衣替えをしているのかが気になります。この日は赤で。車止めのポールは2つ。全部で8羽。雀が乗ったデザインは時々見かけますが、洋服が着せてあるのは珍しいのです。そして隣は白の帽子と上着。江ノ電・江ノ島駅には上下の電車が。ところで江ノ島電鉄、通称・江ノ電での駅名は「江ノ島駅」湘南モノレールは「湘南江の島駅」小田急線は「片瀬江ノ島駅」ところが、島を渡る弁天橋のたもとの標識には『江の島』しかし神社は「江島神社」。と「ノ」も「の」も無し。江の島の属する我が藤沢市は昭和44年(1969)4月1日を以って「江の島」と表記する事に統一しており住居表示の他、市の管理する施設、出版物すべてに「江の島」の名が使われているのです。当然、藤沢観光協会のパンフレット等もすべて「江の島」です。島内の色々な物にも「江の島」の名が使われています。それにしても、いつも「ノ」、「の」の使い方が難しいのです。線路沿いの小路の先に『江ノ前 まきたて屋』が。江の島新名物で人気がある食べ歩きグルメ手巻き寿屋。目にも美しいバランスの良い手巻きを楽しめる店とのこと。創業430年の魚屋が手掛ける新感覚の手巻き寿司。相模湾から獲れたての超鮮魚と神奈川県産の米、有明産の一番海苔に赤酢を合わせ、バランスの良い一本に仕上がっていると。旅友Sさんからは、 2018年7月14日(土)放送の「ぶらり途中下車の旅」で落語家の林家たい平が片瀬すばな通り商店会を散策。「小池商店」の店主と立ち話などしたあと、この「江ノ前 まきたて屋」に立ち寄ったとのこと。こちらは江ノ島駅の目の前だから「江ノ前」?商店街の壁には片瀬・諏訪神社 例大祭のポスターが。開催は2018年8月23日(木)~8月27日(月)でこの日が最終日。この日は地元片瀬の神幸祭でもあったのです。朝4時に下諏訪神社を出発し東浜海岸で浜降祭(はまうり)を行い、神社帰還後例大祭。そして一日かけて巡行祭が行われているのです。夕方18時に龍口寺前を出発して下諏訪神社まで練り出す還御祭なのです。龍口寺に向かって進むと既に多くの黒い立烏帽子姿に白い水干装束の方々が出番を待っていた。神輿、山車が今や遅しと。諏訪神社と書かれた提灯が神輿の四方に。祭り姿の老若男女が祭り囃子の山車の周囲で出番待ち。そして暫くすると、神輿の担ぎ棒に担ぎ手の方々が肩を入れだした。龍口寺 山門。そして神輿が魂を入れられ動き出す。『諏訪睦』と書かれた提灯が高々と。龍口寺前の交差点は電車が路面上で急カーブしていて、国道467号線が90度以下に折れていて車もバスも多い場所、しかし信号がないのです。あるのは『電車注意』の看板と『列車接近表示器』が2台のみ。折しも12分間隔で走る藤沢行きの江ノ電電車がゆっくりと通過。そして18時を過ぎ、漸く神官先頭に山車が諏訪神社下社に向かって動き出した。諏訪神社は全国に10000社近くあるとされるが、上社・下社を備えているのは信濃国諏訪の信濃国一之宮の諏訪大社とここ片瀬の諏訪神社のみといわれていると。片瀬諏訪神社の創立は、養老7年(723)に諏訪大社の分霊を勧請したのが始まりで、両社は別の地にあったが、上社は天長3年(826)に、下社は弘仁3年(612)に現在地に移された。社殿は、元弘3年・元徳4年(1333)に新田義貞の鎌倉攻めにより類焼し、安永7年(1778)に改修された。その後、甘糟豊太郎・三郎・四郎の三兄弟が社殿を造営・整備した。ご利益:古くは狩猟の神として崇められてきたが、のち農耕神、武神として信仰されていると。諏訪神社方面に移動し、行列を見渡せる場所に移動。この時間は道路の一般車両は規制中の様であった。神官の後ろには大きな提灯が5燈。片瀬地区五町揃っての山車が進む。先頭の屋台には「新屋敷」と書かれた提灯が。この五町は、現在の住居表示ではなく、昔の集落名や旧字名のようです。2番目は「西方町」。3番目は「西浜区」。4番目は「東り町」。『東り』の町名の由来は??。5番目は「下之谷」。「や組」の文字も。幟と提灯、太鼓・・・が続く。「天皇陛下御在位三十年」の幟旗。大太鼓。諏訪神社・神主さん?榊?であろうか?五色旗。この五色には意味があり、中国の五行説が発祥とされています。五行説では「全てのものは木・火・土・金・水の5つの要素で作られている=森羅万象」と考えられており、その5つを色に置き換えたと言われています。・木=青 ・火=赤 ・土=黄色 ・金=白 ・水=黒。その後ろに黄金の飾りが続く。賽銭箱?祝詞(のりと)箱?を担ぐ。後方から通りすぎた行列を。そして神輿が姿を現す。かけ声も賑やかに。ねじり鉢巻きで。そして囃子屋台が続く。「新屋敷」。屋台の上では子供達が小太鼓を懸命に。昭和初期に建造された白木の屋台には細かい細工が施されており、趣が至る場所に。「西方町」。外国人の姿も。そして次の山車を待っていると、突然若い外国人が英語で私に声をかけてきたのであった。私の被っている帽子を指さして、私の国だと嬉しそうに。実はこの日には数年前ポーランドを訪れた際に記念に購入した帽子を被っていたのです。日本に初めて来て1週間、この夜は江の島内の旅館に泊まるのだと。このお祭りをどの様に知ったのかと訪ねると、旅館のフロントの女性からと。1ヶ月間、日本を旅すると。日光、富士山、京都、姫路・・・・・と。別れ際に、また自分の国を訪ねて欲しいと握手を。太鼓の種類が町ごとに微妙に違う。「西浜区」。ズームで。「東り町」片瀬新屋敷町、西方町、下之谷町、西浜区は後ろ側にも二燈の提灯を付けていた。 しかし東り町は昔ながらの前二燈のみ。ズームで。「下之谷」。屋台の屋根の上にも女性が二人。ズームで。東の空の雲も赤く輝いて。 ・・・つづく・・・

2018.09.07

コメント(0)

-

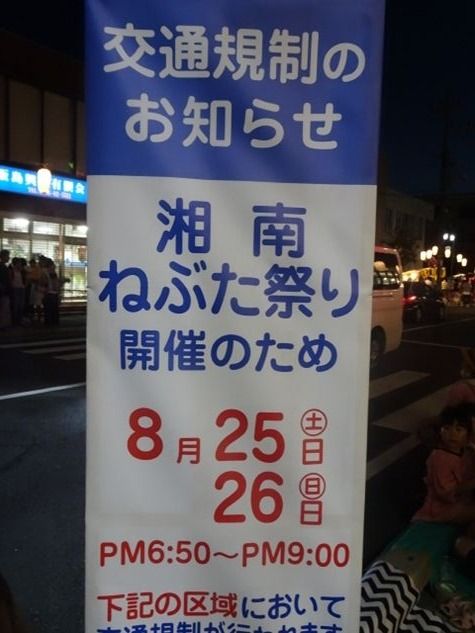

地元の「第22回湘南ねぶた祭り」へ

「第22回湘南ねぶた祭り」が我が地元の駅の周辺で、2018年8/25(土)・26(日)に開催されました。最終日の26(日)に19時からねぶたが練り歩くので見に行って来ました。駅前道路には、「交通規制のお知らせ」が。今年の「ねぶた」のポスター。そしてスーパーの駐車場ではこの日の開会のセレモニーが既にスタートしていた。地元出身の衆議院議員がお祝いの挨拶中。そして今年のねぶた「鬼若丸」が出番を待っていた。「鬼若丸」は幼少の頃の弁慶の事。「鬼若丸」の顔をズームで。大きな赤い鯉の姿も。幼少の頃の弁慶は、暴れん坊で手がつけられなくて比叡山に預けられたのだ。その暴れん坊の鬼若丸が八尺(2.4m)もある鯉を退治したのはあまりにも有名な話。跳人(はねと)も今や遅しと。囃子の山車。後ろには大太鼓が3台。かわいい人気キャラクターの山車。アンパンマン。地域町内会の子供達やその保護者の皆さんが、手作りした山車。役員の着る白の半被の背中には「湘南ねぶた祭り」のシンボルマークが。金魚。鮮やかな色のこの金魚の山車は、養護学校の生徒さんが紙を貼り色を塗った作品。すっかり地元でおなじみの“湘南ねぶた”も今年で22回目。地元の方々の“地域を愛する心”によって、大切に引き継がれて来ているのです。毎年、市内、市外から多くの来場者が訪れ、会場は大賑わい。道路脇には多くの家族連れが、ブルーシートを敷き山車の出番を待っていました。ねぶたの運行は両日共に19:00~21:00。そして漸く山車のスタートの19:00に。遠くに「鬼若丸」の山車の姿が。本場青森ねぶたから貸し出されたねぶたは、圧巻の姿。湘南にいながら、本場のねぶたを見られる貴重な機会。跳人(はねと)と呼ばれる踊り手が「らっせーらー、らっせーらー」の掛け声とともに跳ね歩き、会場は熱気と興奮に包まれたのです。先頭の山車。知った方の名前がいくつも。先頭の提灯。「湘南ねぶた」の文字が。かわいい人気キャラクターの山車が続く。ドラエモン。アンパンマン。誰でも自由に踊り手の跳人(はねと)として参加できるのが、ねぶた祭の魅力のひとつ。跳人(はねと)も暑さに負けじと。踊りのグループが続く。「鬼若丸」が目の前に。迫力十分。刀を右手に持って。裏側(送り絵と呼ばれる裏姿)に描かれているのは「弁慶 安宅の関」。山伏姿に変装した弁慶。鬼気迫る勢いで数珠を揉む弁慶。山車が回転を始めた。その後を大太鼓が。山車の練りを見送った後は、近くの公園の屋台を散策。焼きそば屋。金魚すくい。冷やしキュウリ。射的屋。不思議&不気味な飲み物を発見。「点滴ジュース」の文字が。点滴ジュースがぶら下がっていた。どの様な味なのであろうか?ボールすくい。美味しそうなじゃがバター。湘南ねぶたは資金難に陥っているようで、主催者が挨拶の中で、「大きな赤字が出ており、開催が危ぶまれている」と、去年から盛んに。果たして来年はどうなるのでしょうか。

2018.09.06

コメント(0)

-

旬のフルーツが集中襲来

親戚から梨が送られて来ました。箱を開けて見ると『豊水』が行儀良く。豊水は国内での生産量が多い品種で知名度も高く、「幸水」と「新水」とともに梨の「三水」とも呼ばれているのです。甘味が強くてやさしい酸味があり、果肉は果汁をたっぷり含んでいてジューシー。梨特有のシャリシャリとした食感と甘さが楽しめたのです。そしてぶどうも頂きました。我が市で誕生した『藤稔(ふじみのり)』。大きな粒が特徴でボリューム感たっぷりで一番大きい粒ではゴルフボールくらいになる物もあり人気の高い贅沢なぶどう。果肉は柔らかくジューシーで適度な酸味と十分な甘みが口の中に広がる贅沢な味は、何回でも食べてみたくなる美味しさ。沖縄からも。『沖縄県産 キーツマンゴー』と。しかしマンゴーなのに緑色。段ボールを開いてみると、3個のほぼ緑色のキーツマンゴーが。キーツマンゴーの説明書も入っていました。マンゴーと言えば皮の色が赤くなるアーウィン種の完熟マンゴー(アップルマンゴー)ですがキーツマンゴーは完熟しても皮の色が緑色なのです。早速、熟した香りが確認出来た、そして一番黄色の部分が多いキーツマンゴーを楽しませて頂きました。とろ~りとした甘さと、酸味の弱いのが特徴。糖度は20度以上?と、かなり高め。そして翌日も。アップルマンゴーと比べて 味は濃厚でコクがあり、酸味と特に繊維質が少ないと感じたのです。そして旅友のSさんからは、ご自宅の庭で出来たぶどうを大量に頂きました。やや小粒ですが、甘みは十分。自然な素朴なぶどうの味なのでした。先日のブログにも書きましたがまだまだ危険な猛暑が続きそうですが、暦的には9月に入り確実に秋の到来の時期。すなわち食欲の秋、味覚の秋なのです。これから梨、ぶどう、そして栗、柿、ミカン、リンゴ、松茸・・・・・と。日本人はやはりこの「秋」を「食べる」ことを楽しまなければならないのではないでしょうか。私もこれからも「秋」を目と頭と、そして舌で 楽しんでこの秋を過ごしていきたいと思っているのです。

2018.09.05

コメント(3)

-

「かまくら 長谷の灯かり」へ その4(鎌倉文学館)

『鎌倉散策 目次』👈リンクこの日の「かまくら 長谷の灯かり」巡りの最後に訪れたのは、鎌倉文学館。時間は19:53。入場は20時までとのことで急ぎ足で向かったのであった。鎌倉文学館前の隧道。鎌倉文学館は、鎌倉市長谷にある鎌倉ゆかりの文学、特に鎌倉文士をテーマにした鎌倉市立の資料館である。3階建てであるが、3階は木造であり非公開となっている。1890年頃に侯爵 前田利嗣の鎌倉別邸として建てられたが、1910年(明治43年)に火事により失われた。現在の建物は侯爵 前田利為が1936年(昭和11年)に洋風に全面改築した建築物である。ライトアップされた鎌倉文学館前に到着。前庭方面に向かう。カメラの撮影モードを変えて撮影。ズームで。前庭には青の照明が。鎌倉文学館は鎌倉の大仏からほど近い、高台にあります。ここは、旧金沢藩主前田家の別邸だったところで、瀟洒な洋風建築が建っており、庭園も美しく維持されていた。前庭に海に向ってこの女性裸像が建っていた(黒きシルエットで)。銘版には『Regard lointain(遠望)1981 H.TAKATA』と刻まれていた。正面から。こちらもズームで。洋風デザインを基調としながら、切妻屋根等の和風デザインも取り入れた独特の外観。更に前庭を下って。戦後の一時期、デンマーク公使や内閣総理大臣佐藤栄作の別荘として使用されたことでも知られるこの建築物は、夏目漱石、芥川龍之介、川端康成など鎌倉ゆかりの文学者たちの偉業を今に伝える資料館として、現在は一般に公開されています。2000年(平成12年)3月には、国の登録有形文化財に登録されたと。カメラ撮影モードを変えてみました。前田家ゆかりの荘厳な洋館の前には、庭園が広がっていたのです。山々に囲まれた鎌倉独特の地形を利用したなだらかな斜面。日当りが良く、休日の昼間には芝生の上で憩いの時を過ごす人々の姿も見られると。前庭の別の角度に移動して。最後に資料館内部を見学。内部は撮影禁止と。夏目漱石や川端康成、大佛次郎など、鎌倉にゆかりの深い文人たちの直筆原稿や愛用品といった貴重な品を展示していました。文学好きにはいつまでもいたい空間なのでしょうが・・・・。そして帰路に再び隧道を。道路脇の自転車も何故か青の照明を目一杯浴びていた。そしてこの日の反省会のために、バスにて鎌倉駅まで行き、旅友Sさんの知人の店まで小町通りを歩く。小町通りは鎌倉駅東口から鶴岡八幡宮まで、若宮大路と平行に走る通りで、伝統的な土産物屋からファッショングッズまで幅広くショッピングや食事、喫茶が楽しめるのです。店の名はイタリアンレストラン「ラ・ルーチェ/La Luce」ルーチェ/ Luceはイタリア語で光、輝きなどを意味すると。店内はカウンター12席とテーブル6席のみの落ち着いた雰囲気。Uさんは小ビールを頼んだのですが、本当に小!!お皿は店長の作品とのこと。小ビールは店長の遊び心で、直ぐに本物の小ビールが。そして、Sさんと私はビールの後は日本酒も多いに楽しんだのです。イタリアンレストランですが、この日はお客様のご希望で焼き鳥屋にも。ビールの摘まみに。つくねも絶品。店長。若い頃は野球に夢中。奥様ではありません、店員の方とのこと。こちらは若い頃?奥様と。時間も22時を過ぎ、引き揚げることに。店長が見送ってくれました。この日は「やきとり」の提灯がぶら下がっていた。小町通りから「ラ・ルーチェ/La Luce」を。この時間には、小町通りには人の姿は殆ど無し。杉養蜂店のシャッターも閉まって。鎌倉駅。横須賀線に乗り、大船駅で東海道線に乗り換え帰宅したのであった。 ・・・その3へ戻る・・・ ・・・END・・・

2018.09.04

コメント(0)

-

「かまくら 長谷の灯かり」へ その3(光則寺、甘縄神明宮)

『鎌倉散策 目次』👈リンク次に徒歩10分もかからずに光則寺(こうそくじ)に到着。「かまくら 長谷の灯かり」と書かれた灯籠。光則寺入口の石柱、その後方の参道両脇には多くの出店が。光則寺は、日蓮宗の寺院。山号は行時山。旧本山は比企谷妙本寺。参道の脇の竹も輝いて。『宿谷光則屋敷跡 』と書かれた石碑。碑文には『宿谷左衛門尉光則は 北条時頼の近臣なり 文応元年(1260)七月十六日 日蓮聖人 立正安国論を時頼に上(奉)らんと欲し 光則を長谷の邸に訪ひ縷々(るる)其の趣旨を説き之を手交(手渡)す 聖人竜口法難の時 最愛の弟子日朗(にちろう)の囚(とらえ)へられたるは 邸後山腹の土牢にして 億万斯年師孝(苦行積重)の哀話を刻す 光則深く聖人に服し 遂に邸を寄せて寺を創む 実に此の光則寺なり 過ぐる人其れ襟(えり)を正して当時を追懐せよや』と書かれていると。前方に光則寺の朱の山門が見えて来た。山門は朱塗りで、桁行一間(約3メートル)、梁間二軒の四脚門で、江戸初期(17世紀中期)のものとのこと。光則寺山門の蟇股(かえるまた)には見事な龍の彫刻が。蟇股は二つの横材の間におく束(つか)の一種で,上方の荷重をささえるとともに装飾ともなる。カエルが脚を広げた姿に似ているところからこの名があると。本堂前の日蓮の直筆を写した高さ約3mの石碑「立正安国論御勘由来聖筆碑」。日蓮が北条時頼に『立正安国論』を提出した経緯が記されているのだと。本堂と本堂前の灯かり。この寺は4月上旬に薄紅色の花を咲かせるカイドウの巨木が有名。このカイドウをイメージしたピンクのライトアップか?「灯かり」の演出テーマは『花のお寺にふさわしい、優しく華やかな灯かり。今年は、星空をイメージした美しい灯かりも加わる』であると。紫に変化。右手は藤棚の如し。境内から山門を見る。透明のプラスチックの筒の中の灯かり。ピンクの照明では旨く撮れました。そして甘縄神明宮へ。祭神は天照大神。710年行基が草創し、豪族の染屋時忠が建立した、鎌倉で一番古い神社といわれており、長谷の鎮守。甘縄の「甘」は海女のこと、「縄」は漁をする時の縄の意味だろうという説もあると。源頼義がこの神社に祈願をして、義家が生まれたと伝えられており、後に義家が社殿を修復し、頼朝も社殿を修理し荒垣や鳥居を建てたといわれており、源氏と関係の深い神社だったと考えられていると。また、北条政子や源朝、実朝も参詣したと。正面に参道石段、そしてその先に拝殿が。神輿舎の中には大きな神輿が2基。手水舎でお浄め。参道石段を上る。階段の上に紫に光る甘縄神明宮社殿。上ってきた階段を見下ろす。拝殿前の境内の「卒寿の碑」と刻まれた石碑。左横下には「建長曇華九十翁書」と書いてあった。この「建長曇華九十翁書」とは臨済宗鎌倉五山第一位の建長寺住職で1842年生まれの菅原曇華(すがわらどんげ)和尚様の事らしい。90歳で昭和31年に亡くなった臨済宗の近代の高僧。祭神は天照大神。710年行基が草創し、豪族の染屋時忠が建立した、鎌倉で一番古い神社といわれており長谷の鎮守であると。紫に変わって。「灯かり」の演出テーマは『鎌倉で一番古い神社が放つ神秘的で荘厳な雰囲気の灯かり。今年は、直線的でシンボリックな参道と拝殿を囲む緑がより一層照らされ、お参りする人々を導く』であると。ピンクに。そして反対側から紫の社殿を。正面から再び。社殿奥の階段の上には本殿が。 ・・・その2に戻る・・・ ・・・つづく・・・

2018.09.03

コメント(0)

-

「かまくら 長谷の灯かり」へ その2(長谷寺)

『鎌倉散策 目次』👈リンクそしてこの日は、時間に余裕がなかったので収玄寺はパス。よって御霊神社から徒歩にて10分もかからず、鎌倉:長谷寺に到着。正面山門を参道からズームで。正面の松越しに山門を。斜めから。真っ赤な赤い提灯。長谷寺は浄土宗系統の単立寺院。山号を海光山、院号を慈照院と称し、長谷観音と通称されている。本尊は十一面観音、開山は僧侶の徳道上人とされる。坂東三十三箇所観音霊場の第四番札所。長谷寺も、この夜は無料で境内へ。長谷寺 配置案内図。長谷寺は観音山の裾野に広がる下境内と、その中腹に切り開かれた上境内の二つに境内地が分かれており、入山口でもある下境内は、妙智池と放生池の2つの池が配され、その周囲を散策できる回遊式庭園となっている。 【http://www.hasedera.jp/about/】より手水場。本堂への階段を上がる。参道の上のモミジも緑に輝く。奪衣婆(だつえば)と懸衣爺(けんねおう)が座っている「卍池」。別の角度から。地蔵堂の横。地蔵堂の裏には千体地蔵が。そして階段を更に上がり阿弥陀堂前に。阿弥陀堂内の阿弥陀如来坐像は、伝承に曰く、鎌倉幕府初代将軍である源頼朝が、自身の42歳の厄除けのために建立したものと。そしてその隣にあるのが観音堂。演出テーマは『荘厳な観音堂と美しい樹木や池に囲まれた境内、お参りする人々に配られる提灯などが「つながり」を演出する灯かり』であると。観音堂 正面。阿弥陀堂から観音堂を横から。「長谷観音」と書かれた扁額。本尊の十一面観音菩薩像は内部からは撮影禁止とのことで、外部からしゃがんでズームで。観音堂前の境内の足下もライトアップされていた。その先には提灯を持つ多くの観光客の姿が。石畳も美しく。観音ミュージアム前の金色の観音様がやさしい微笑みで。観音ミュージアムは、2015年(平成27年)10月18日にリニューアルオープン。長谷寺の本尊「観音菩薩」を主題とした博物館。観音ミュージアム前の如来坐像と左右に四天王。経蔵も青くライトアップされて。経蔵は一切経を収める建物。 経蔵内にある「輪蔵」と呼ばれる回転式の書架を一回転させると、全ての経を読んだのと同じ功徳があるといわれている。 現在は「輪蔵」保護のため、回転させることができるのは観音様の縁日である18日に限られているとのこと。経蔵の先の竹林もライトアップされて美しかった。見晴台からの鎌倉の海の上には満月が。満月をズームで。観音堂の色の変化を再び楽しむ。青一色の幽玄そして幻想的な世界。青の観音堂と緑の阿弥陀堂。階段を下って、弁天堂方面に。「和み地蔵」。長谷寺での記念写真のスポットにもなっている弁天堂前の「和み地蔵」。別の場所の良縁地蔵も仲良く。何回来ても癒やされる場所。書院・写経場の庭の枯山水を訪ねる。白砂に描かれる砂紋の波が様々な色に変化。ズームで。隣の方の提灯と共に。青の海が赤の海の如くに変わる。ズームで。光の陰影も美しく。静かな海の如く。触っても冷たい水は無いのであるが、この砂紋があるからこそ、この猛暑の宵の中でも水を感じることができたのであった。ズームで。長谷寺の提灯貸し出しコーナーのLEDも刻々と色が変化するのであった百日紅(サルスベリ)もライトアップされて。中国の伝説で、恋人と百日後に逢うことを約束した乙女が、約束の百日目の直前に他界、その死んだ日の後に咲いたという花.日本では元禄時代の園芸書「花譜(かふ)」に、「紅花が100日間咲く」と説明があったので、”百日紅(ひゃくじつこう)”。また、木の肌が滑らかなので、猿も滑ることから、”猿滑(さるすべり)”とついた。子供の頃、祖母から聞いたのがこの話”猿滑(さるすべり)”であったが。木の肌を掻くとくすぐったそうなので”クスグリノキ”という別名もあると。百日紅だけでも、いろいろと勉強になるのです。外の山門手前にあった石仏。そして今回は時間の関係で、パスしてしまった収玄寺と鎌倉大仏殿高徳院の2寺の灯りを転載させていただきました。収玄寺 【https://twitter.com/hashtag/%E5%8F%8E%E7%8E%84%E5%AF%BA?src=hash】より鎌倉大仏殿高徳院。 【https://www.shiho-tax.com/kamakura-hase-no-akari-in-2018/】より ・・・つづく・・・

2018.09.02

コメント(0)

-

「かまくら 長谷の灯かり」へ その1(極楽寺、御霊神社)

『鎌倉散策 目次』👈リンク「命にかかわる危険な暑さ」という言葉を毎日のように耳にした7月末そして8月も終わり今日から9月、しかし暑さはさほど変わっていないのではと。先日に、これもNHKのニュースで鎌倉の長谷、極楽寺周辺で「かまくら 長谷の灯かり」が開催されていることを知り、翌日の26日までとのことで、行こうと則決断しその旨を旅友グループの「LINE」に書き込みました。するとクイックレスポンスで、いつもの旅友Sさんそして横浜にお住まいのUさんが参加されるとの書き込みが。17時過ぎに自宅を出て、江ノ電・藤沢駅に到着。ホームの壁には「かまくら 長谷の灯り」のポスターが。そしてその隣には「江の島 灯籠 2018」のポスターも。長谷・極楽寺エリアの8名所が夜間一斉ライトアップと。鎌倉の美しい文化と自然を感じる「灯かり」の世界。『かまくら長谷の灯かり』が、8月20日(月)~26日(日)開催されていたのです。長谷・極楽寺界隈の寺社、施設を会場にした光による演出やお参りと併せて体感できるイベント。時間は、18時半から20時半までですが、各会場の最終入場は20時までとのこと。江ノ電・藤沢駅で旅友のSさんと17:45前に合流。利用した江ノ電電車が4両編成で藤沢駅ホームに。そして目的駅の極楽寺駅に向けて出発。海岸線に出て窓から振り返ると、江の島の姿が。遠く雲の上に富士山の頂上、右側の裾野も姿を現してくれました。この日の相模湾は、未だに荒れ模様であった。電灯が灯ってはいるものの未だ未だ明るい極楽寺駅に到着。時間は18:15。「極楽寺駅」にフォーカスしたつもりでしたが、何故か赤いポストに。しかし怪我の功名?何故か?旨く明るく撮れていました。ここで久しぶりのUさんと合流。寺への入場は18:30からとのことで、暫し江ノ電の撮影スポットの桜橋の上で待つ。極楽寺駅から坂を登った突き当りがこの桜橋で、下に極楽寺トンネルが見えるのです。極楽寺トンネルは沿線唯一のトンネルで全長209mと予想外に長いのです。トンネルから出てくる電車を撮影しましたが、今度は暗すぎて・・・。「かまくら 長谷の灯かり」の会場MAPをパンフレットから。夜間一斉ライトアップされる場所は高徳院、光則寺、極楽寺、収玄寺、長谷寺、甘縄神明宮、御霊神社、鎌倉文学館の8箇所。18:30前には既に極楽寺・山門の前には行列が。山号の霊鷲山(りょうじゅさん)と書かれた扁額。山門の手前には、無料貸し出ししてもらえる提灯がテーブル上に並んでいた。この後、入場した先でも散策用の提灯を無料で配布してくれたのです。足元の灯かりになるだけでなく、他の人が持っているのも美しく幻想的で目を楽しませてくれたのです。何と、提灯のLEDライトは、無線データ通信で刻々と色が変わるハイテク提灯だったのです。併せて境内等の提灯も同期して色が変わったのです。「持ち帰っても光りません。お持ち帰りにならないように」と。極楽寺は詳名は「霊鷲山感応院極楽律寺」。本尊は釈迦如来。開基(創立者)は北条重時、開山は忍性であると。鎌倉市の西部、鎌倉七口の1つである極楽寺坂切通の近くにある、鎌倉では珍しい真言律宗の寺院である。僧忍性が実質的な開祖である。中世には子院49箇院を有する大寺院であったと。山門脇の潜り戸から境内に。この時の拝観料が無料である事が嬉しいのであった。参道の両脇には、演出テーマである「茅葺きの山門をくぐり抜けると広がる、蓮の花が浮かぶ極楽浄土をイメージした灯り」が、未だ暮れきってはいなかったがオレンジとピンクの光が並んでいた。透明のアクリルの筒の中に入ったものも。アクリルの筒にも映り込み、やわらかな灯りと対になって。幻想的な蓮の灯かり。百日紅の古木もライトアップされていた。蓮の花の形も微妙に異なって。本堂前にはお参りの列が。「うちわで日本画」のワークショップ会場も。料金1500円で自分だけのうちわが作れるのだと。参道もかなり暗くなり灯かりが鮮やかに輝き始めた。幻想的な世界を楽しむ。参道の脇の灯かりを再び帰路にも。そして極楽寺坂切通を歩き、次の灯かりの場所:御霊神社へ向かう。御霊神社手前の、この踏切からの「トンネル+江ノ電+アジサイ」も人気の撮影スポット。踏切を渡り、ライトアップされた御霊神社を鳥居越しに。境内隅では鎌倉囃子?の生演奏も行われていた。境内には細長の竹をイメージした灯かりが並べられ、オレンジ色に。お祭りの賑わいを表現していると。灯りをズームで。どなたかの脚が映ってしまいましたが悪しからず。境内に古木もライトアップされて。今度は赤く。階段前から刻々と色合いを変える本堂の姿を、人が写らないようにと。紫に輝く本堂。青く。ピンク?に。色の変化を楽しみ、シャッターを押す。そして1段下の階段から、再び青く輝く。灯りを接写。これぞ「灯かり」。それにしても日本語には「灯かり」を表現する言葉の多いこと。『灯し火 ・ 洋灯 ・ 燭 ・ ラムプ ・ 電灯 ・ 明り ・ とぼし ・ ともし火 ・ 洋燈 ・ 明かり ・ 明 ・ 灯 ・ ランプ ・ 電燈 ・ 灯火 ・ ランペ ・ 燈 ・ 燈火』等々まだまだ切りが無いのです。日本の伝統的な灯りは、日本の伝統的な文化や歴史、生活感を表現し、日本人特有の精神性、価値観の元に造られて来たからなのであろう。境内横の別の鳥居から、御霊神社を後にしたのであった。 ・・・つづく・・・

2018.09.01

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 楽天トラベル

- 空港近くのホテル [セントレア中部…

- (2025-11-18 21:55:41)

-

-

-

- 北海道の歩き方♪

- 礼文利尻稚内の山旅53 バスで稚内空…

- (2025-11-10 14:20:41)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- 2025.11.14★JAL貸切ナイト☆レポート

- (2025-11-15 13:34:40)

-