2015年09月の記事

全70件 (70件中 1-50件目)

-

9月30日(水) お父さん怒ってる?

9月30日(水) お父さん怒ってる? 自分が今回を考えているか、外からはわからないだろう、と思います。それなのに、相手に伝わってしまうことはよくあるものです。 Aさんは、三歳の子供と一緒に、朝食を食べながらテレビのニュースを見ていました。すると突然、子供から「なんで怒っているの?」と聞かれました。 「いや、怒ってないよ」と答えたAさんですが、子供は眉をしかめながら、「怒ってるよ!」と言います。「怒ってない」「怒ってる」と繰り返すうちに、Aさんはつい「怒ってない!」と声を張り上げてしまいました。 その声に子供が泣き出して、Aさんはハッと我に返りました。実は、テレビを見ながらも、仕事のことで頭が一杯だったのです。それで、眉間に皺を寄せた厳しい顔をしていたのかもしれないと思い返しました。 常に感情をコントロールするのは難しいことですが、自分の「表情」が、思いのほか「感情」を映し出していることは知っておきたいものです。特に、家庭や親しい間柄では、気を許せる分、感情が表情に表われがちです。 今日の心がけ◆自分の表情に注意しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2015年09月30日

コメント(0)

-

9月29日(火) 「捨てる」と「創る」

9月29日(火) 「捨てる」と「創る」 インターネット広告やゲーム関連の事業を手がける株式会社サイバーエージェントで、いっぷう変わった会議が開催されました。「捨てる会議」です。 会議は「うまく機能していないものを一度ゼロにリセットし、また新しく創ろう」という目論みで行なわれました。テーマは「破壊と再生」です。 会議の結果、ほとんど実施されていない事業や、三ヵ月以上貼られているポスター、個人のゴミ箱など、三十二の項目で捨てるものが決まりました。 「単に惰性や世の中の慣性で続けていたものもたくさん見つかった」と、同社の藤田晋社長は、会議の成果を振り返っています。 どのような会社でも、時代に応じて、新しい業務や施策が生まれていきます。しかし、同時に行なえることには限りがあります。増やすと同時に、減らすことも意識する必要があるでしょう。 新たに「創る」ために、何かを「捨てる」という発想で、私たちも職場を見直してみてはいかがでしょう。 今日の心がけ◆捨てることを創造の一歩にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年09月29日

コメント(0)

-

9月28日(月) 車が教えてくれたこと

9月28日(月) 車が教えてくれたこと Kさんは、自家用車で出勤し、営業先へは社用車を使います。 ある時、営業先から会社へ戻る途中に、事故を起こしてしまいました。幸い怪我はありませんでしたが、社用車はしばらく使い物になりません。 翌日の営業には、自家用車で出かけました。営業で回る道には、舗装されていない道もあります。一日営業に回ると、泥しぶきで車が汚れるので、帰社前に必ず洗車場に寄るようになりました。 自家用車で外廻りを続けているうちに、営業先の担当者から「最近きれいな車でいらっしゃるんですね」と笑顔で言われました。嬉しい反面、ふとと思い返したのです。 会社に戻り、社用車を見回すと、ダンプカーやワゴン車など、どの車も泥汚れが目立ちます。運転席は、土と埃で汚れていました。 普段身につける制服同様、会社の車が汚れていては良い仕事はできない、と考えたKさん。今では、会社の車をピカピカに磨き上げて、仕事を終えています。 今日の心がけ◆身近なものから整えていきましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年09月28日

コメント(0)

-

9月27日(日) 雰囲気は言葉で作られる

9月27日(日) 雰囲気は言葉で作られる 仕事をする上で、叱らなければならない場面は必ずあります。 ある職場でのこと。後輩の失敗が許せなかったSさんは、「何やってるんだ。もっとしっかりしろよ!」と後輩を叱りました。同僚たちは、自分の仕事に没頭するふりをしながら、二人の様子を遠巻きに見守っています。 Sさんは、さらに声を荒げます。後輩を責め立てる声がオフィス中に響き渡りました。やがて、様子を見かねた上司から、「S君、叱るにしても言葉を選びなさい。見ていて、いい気持ちがしないよ」と注意されたのです。 Sさんは最初、この注意を素直に受け止められませんでした。と思っていたからです。 しかし、冷静に振り返ってみると、後輩にとっては必要な叱責でも、その言葉が、職場の雰囲気を悪くしていたことに思い至ったのです。 それ以降は、後輩への言葉に気を配るだけでなく、職場の雰囲気が良くなるような「明るい言葉」を発するよう心がけています。 きょうのこころがけ◆言葉で職場を明るくしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。

2015年09月27日

コメント(0)

-

9月26日(土) ゴミと挨拶

9月26日(土) ゴミと挨拶 世界的なアルピニスト(登山家)として知られる野口健氏は、自然環境の保全や登山者のマナー向上にも、精力的に取り組んでいます。その一つが、エベレストや富士山で、置き去りにされたゴミを拾う「清掃登山」です。 野口氏によれば、標高の高い所ではモラルが行き届き、ゴミは見当たらず、登山者同士がすれ違う際はたいてい挨拶を交わすそうです。ところが、下山して標高が下がると、挨拶が途絶え、ゴミが増える傾向にあるといいます。 こうしたことから「挨拶の途切れ目がゴミの始まり、ゴミというのは人や社会の姿をはっきり映し出している」と、著書に綴っています。 この話は、割れた窓をそのまま放置しておくと、ゴミが捨てられ、その地域の治安が悪化するという「割れ窓理論」にも通じます。周囲の環境と人の心は、それだけ密接に関連しているといえるでしょう。 私たちの職場においても、整理整頓の徹底から環境を整え、明るく爽やかな挨拶が交わされる環境を、自らが作っていきたいものです。 今日の心がけ◆職場をきれいに保ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2015年09月26日

コメント(0)

-

9月25日(金) 咄嗟に出た「手」

9月25日(金) 咄嗟に出た「手」 Kさんは、国際ビジネス講座に、定期的に参加しています。 講座では、顔見知りの参加者や隣り合った人と、挨拶を交わしながら握手をします。Kさんはこの握手と挨拶が気に入って、普段でも、初対面の時や再会をした時などに握手をするようにしていました。 ある日、歩道を歩いている時、すれ違った人とぶつかり、相手の人が転倒してしまいました。転んだ人はすぐに起き上がりました。 Kさんはすぐに駆け寄りました。そして、「すみません、大丈夫でしたか」と、声をかけると同時に手が出たのです。無意識の行動でした。 相手は一瞬びっくりしたようですが、「大丈夫です、ありがとうございます」と手を握り返してくれ、二人で握手を交わしました。幸いケガもなく、お互いニッコリ笑って、その場を後にしました。 何事も、身につくまで継続すれば習慣になります。習慣化したら、惰性に陥らないよう注意することも大切です。良き習慣を身につけ、磨いていきましょう。 今日の心がけ◆良い習慣を身につけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。

2015年09月25日

コメント(0)

-

9月24日(木) やる気の方向

9月24日(木) やる気の方向 「やる気なら部署で一番!」を自負するYさんですが、なかなか業績が上がりません。そうしたYさんを、先輩が夕食に誘った時のことです。 「君の力は皆が認めている。さらに業績を上げるには、どうしたら良いと思う?」と、先輩がYさんに質問をしました。 腕を組んで数分考えた後、「もっとやる気を出すことです!」と元気良く答えたYさんに、先輩は次のように言いました。 「やる気は皆、持っている。重要なことは、それをどこに向けるかだと思うよ。君は、書類の整理に対して大雑把なところがあるね。誰にも負けない君のやる気を整理整頓に向けたら、仕事はもっとスムーズに進むだろう」 その言葉に奮起したYさん。翌日から、机の中の整理を心がけ、溜め込んでいた書類を分類してまとめるようにしました。すると、資料を探す時間のロスや書類準備の漏れがなくなり、業績も上向いてきたのでした。 自分はやる気をどこに向けているか。それを意識して仕事をしたいものです。 今日の心がけ◆やる気を正しい方向に発揮しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年09月24日

コメント(0)

-

9月23日(水) 四季を愉しむ

9月23日(水) 四季を愉しむ 一年の中でも、秋は過ごしやすい季節です。「スポーツの秋」「読書の秋」「芸術の秋」などをいわれるのも、何をするにも良い気候だということでしょう。 また、秋は稲の刈り入れ時期でもあります。栗や梨、ブドウなどの果実類も収穫され、「実りの秋」「食欲の秋」「天高く馬肥ゆる秋」ともいわれます。 本日は「秋分の日」です。昼と夜の長さが等しくなる日です。祝日としては「祖先を敬い、亡くなった人をしのぶ日」として、一九四八年に制定されました。 「秋分の日」を中日として、前後三日の計七日間を秋彼岸と呼びます。暑さ寒さも彼岸までといわれ、この時期は過ごしやすい時期でもあります。 日本には四季があります。節句などで季節に意味を持たせていますが、自然環境や生活様式が変わるにつれて、四季を感じる機会が減りつつあります。 少し意識を向ければ、虫の音や草花、衣替えや旬の食を通じて、四季の移ろいを味わうことができます。それぞれに工夫をして、一年に深みを持たせて、日々の活力の源にしていきましょう。 今日の心がけ◆季節を味わいましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで

2015年09月23日

コメント(0)

-

9月22日(火) 自転車に乗る責任

9月22日(火) 自転車に乗る責任 秋の交通安全運動が始まりました。今年六月から施行された、道路交通法の改正によって、自転車の危険運転に関する罰則が強化されています。 その要因には、自転車による重大事故の増加が挙げられます。また、近年ブームともなった、大都市などでの自転車通勤者の増大も背景の一つのようです。 自転車の危険運転とは、信号無視や歩道での歩行者妨害などはもちろん、ヘッドホンで音楽を聴いたり、傘を差しながらの運転も含まれます。 自転車は免許が要らず、通勤通学をはじめ、日常の手軽な交通手段です。しかし同時に、歩行者と接触すれば、恐ろしい凶器にもなるのです。 法律の改正は、自転車の利便性だけでなく、危険性も認識してもらい、悲惨な交通事故を防ぐ目的があるのでしょう。 こうした規制が、社会生活の安全を担保するのは、表面的なことです。現実には、社会を構成する一人ひとりが周囲に及ぼす影響を意識することが大切です。 互いに少しずつ譲り合うゆとりを持って、生活したいものです。 今日の心がけ◆周囲への気配りを見直しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2015年09月22日

コメント(0)

-

9月21日(月) 孫たちのハガキ

9月21日(月) 孫たちのハガキ Sさんは二人兄弟の長男です。年老いた母の面倒をみてあげたいと思うものの、故郷から遠く離れているため、盆正月の帰省の時にしか顔を出せません。 その分、たびたび電話をかけたり、時にはハガキを書いたりして、母を安心させるようにしていました。しかし、と気になっていました。 そのことを同世代の友人に話すと「お母さんは君のハガキも嬉しいだろうけど、君の子供たちが書いてあげたら、もっと喜んでくれるじゃないかな」と助言をしてくれました。 さっそく四人の子供たちにその話を伝えると、皆賛成してくれ、一週間交代でハガキを出すことになりました。母は、孫たちの気持ちが嬉しかったようで、ハガキが届くたびに、お礼の電話をくれるようになったのです。 何事も一工夫加えることで、伝わり方が変わってきます。マンネリだなと思った時には、現状を変える工夫を考えましょう。 今日の心がけ◆一工夫してマンネリを脱しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年09月21日

コメント(0)

-

10月10日(土) わが社の原点

10月10日(土) わが社の原点 「迷ったら原点に立ち返れ」とよくいわれます。それは「原理原則に基づいて考え、行動せよ」ということでもあります。 企業や従業員にとっての原理原則とは、経営理念や社是・社訓でしょう。経営理念は、企業の目的や使命、価値観などを表わしたもので、従業員は何のために集まり、その企業は何をするかを明確に表明しています。 また、社是には、企業の経営方針が定められ、社訓には、従業員の心構えや行動指針が示されていることが多いようです。 原理原則に基づいて考え行動すれば、問題の発生を最小限にすることができるように、従業員が、経営理念・社是・社訓を心して働くのであれば、企業の不祥事や事故を未然に防ぐことができます。また、危機管理にもつながります。 経営理念・社是・社訓は、外に向けての、企業の存在表明でもあります。社会から評価される企業であるかどうかは、従業員一人ひとりがどれだけ経営理念・社是・社訓を心得て働いているかに、かかっているといえるでしょう。 今日の心がけ◆原点に心を向けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2015年09月20日

コメント(0)

-

10月 9日(金) 悔しさは成長の証

10月 9日(金) 悔しさは成長の証 Aさんの小学四年生になる息子が、野球を始めました。 練習は土日が中心です。慣れない環境もあり、息子は練習から帰ると「もう野球やめる」と泣きながら言うのです。その様子に、と思いましたが、何とか説得して続けさせました。 三ヵ月が経過した日曜日、初めての公式試合がありました。応援に行った妻の報告によれば、息子は最後に代打で試合に出たそうです。三振したけれど、一所懸命やっていた、とのことでした。 その後、帰って来た息子に「試合、残念だったな」と声をかけると、「負けて悔しいよ。もっと練習して、次は絶対に勝ちたいよ」と言うのです。 嫌々野球を続けていた息子が悔しがる姿に、Aさんはと、頼もしく思ったのでした。 物事には、続けてみなければ、わからないことがたくさんあります。嫌だなと思うことも、まず三ヵ月続けてみたら、気持ちが変化するかもしれません。 今日の心がけ◆三ヵ月続けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。

2015年09月20日

コメント(0)

-

10月 8日(木) コーヒーがこぼれて

10月 8日(木) コーヒーがこぼれて ある日の午後のことです。デスクでコーヒーを飲んでいた人が、何かの拍子でカップをひっくり返してしまいました。 その人はすっかり慌ててしまい、コーヒーがこぼれた机を前に、どうしたらいいかわからない様子です。同僚のSさんは、と、横目でその様子を眺めていました。 すると、近くにいた同僚が雑巾を持ってきて、サッと拭き始めたのです。Sさんは、ただ傍観していた自分が急に恥ずかしくなりました。 日頃は、もし困っている人が近くにいて、自分にできることがあれば手助けをしたいと思っている優しいSさんです。 しかし、いざそういう場面に出くわしても、体が動かなかったのです。思っていることと、実際に行動できるかどうかは違うことを実感しました。 困っている人に手を貸したいという思いを、今後は、一つでも二つでも実行に移そうと決意したSさんでした。 今日の心がけ◆サッと動ける人を目指しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年09月20日

コメント(0)

-

10月 7日(水) 二十七年間ありがとう

10月 7日(水) 二十七年間ありがとう 食品の卸売業を営むY社長には、声を大にして言える自慢があります。 それは「わが社は、社員のみならず、その家族にも支えられている」ということです。その想いを強くしたのは、ある出来事がきっかけでした。 かつて、Y社長の会社に勤務する女性社員が、ペースメーカーを入れる大手術をしました。彼女は重要な業務を担当していたため、どう補おうかと悩みました。しかし、術後まもなく、彼女は出社してきたのです。 それを可能にしたのは、彼女の家族のお陰だったのです。出勤が最も困難だった数ヵ月間、夫や娘が協力をして車で送ってくれたのでした。 Y社長は、と実感し、社員に対する誇りをさらに強くしたのでした。 今年、その女性社員が、勤続二十七年で定年退職となりました。送別会の場で、全社員一人ひとりが感謝の言葉を伝える姿を見たY社長、「わが社はこれからも大丈夫だ」と、胸が熱くなったのです。 今日の心がけ◆多くの支えがあることを知りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで

2015年09月20日

コメント(0)

-

10月 6日(火) 木を見て森を見ず

10月 6日(火) 木を見て森を見ず 会議の席で、Nさんが同僚と議論をしていた時のことです。話を聞いていた上司から、「君の意見は『木を見て森を見ず』だな」と言われたのです。 「木を見て森を見ず」とは、事物の末梢的な部分にこだわりすぎて、本質や全体を捉えられないことのたとえです。 この会議のテーマは「新しい顧客の獲得」でした。Nさんは、宣伝グッズの配布や販売価格の割引など、対症療法的な方法を提案していました。 一方、同僚は、新しい顧客の獲得は、新規事業展開へのチャンスであるという大きな観点から、提案や発言をしていたのです。 上司の一言に、Nさんは、自分の提案が目先のことばかりだったことに気がつきました。そして、将来を見越して、会社がより良くなることにつながる方法を考えるという、長いスパンの視点を得たのです。 何かの課題に取り組む時、「この木は大きな森の中の一本だ」「豊かな森を作るためにこの木をどう育てるか」という視点を忘れずにいたいものです。 今日の心がけ◆全体を見る視点を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2015年09月20日

コメント(0)

-

10月 5日(月) 一流の「リズム」

10月 5日(月) 一流の「リズム」 スタジオジブリのアニメーション映画の音楽を数多く担当した作曲家の久石譲氏は、「一流とは、ハイレベルの力を毎回発揮できること」だと述べています。 そのため、作曲の作業に入っている時は、生活リズムを規則的に保つようにしている久石氏。気分が乗っているからといって、食事抜きで頑張ろうとすることはなく、常に一定のペースを崩さないよう努めているそうです。 私たちの業務においても、体調や感情の起伏などのコンディションによって、その日の仕事内容に影響が出ることはあり得るでしょう。調子の良い日ばかり続けばよいのですが、当然、調子の悪い日もあるものです。 常に自分の力を発揮するためには、まず生活習慣を整えることが大切です。例えば、起床時間を一定にする、始業前に掃除をする、体操をするなど、人それぞれ、良いリズムを生む生活習慣があるはずです。 一流を目指すためには、仕事の技術を磨くことも大切ですが、まずは生活リズムを一定に保つことから始めましょう。 今日の心がけ◆自分の生活リズムを確立しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年09月20日

コメント(0)

-

10月 4日(日) 感謝の日記

10月 4日(日) 感謝の日記 入社して一年半が過ぎたA子さん。食品販売の仕事に慣れてきたものの、日々同じ仕事の繰り返して、入社当時のような意欲が湧きません。 A子さんの様子を察して、祖母から、「感謝の日記をつけてみては」という提案がありました。 「たくさんの人や物のお陰で暮らしていける。と気づいたことがあったら、気軽に書いていけばいいのよ」という祖母に促されて、A子さんは日記を書いてみることにしました。 「電車やバスがあるから通勤できる」「恵まれた働く場所がある」「家があるから安心して休める」「水や電気が自由に使える」「誰かがきれいな花を植えている」「公園の紅葉がきれい」などの言葉が、日々綴られていきました。 身近に、ありがたいことや嬉しいことがたくさんあることに気づいたA子さん。「いつもという気持ちを持っていると、意欲につながるよ」という祖母のアドバイスに感謝しながら、溌剌と仕事に向かう姿が戻ってきました。 今日の心がけ◆身近な物事への感謝を深めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年09月20日

コメント(0)

-

10月 3日(土) 花火の後に

10月 3日(土) 花火の後に 茨城県土浦市では、毎年十月の第一土曜日に「土浦全国花火競技大会」が開催されます。大勢の見物客が訪れるこの大会は、今年で八十四回目となります。 大会終了後に残されるゴミは、市の職員や市民ボランティアの手で片づけられます。Mさんは、友人に誘われ、昨年初めて清掃活動に参加しました。 花火大会は、市内を流れる川の河川敷で行なわれています。翌朝の堤防は、ゴミがたくさん落ちていました。片づけるのは大変な作業ですが、実に多くの市民が清掃活動に参加していました。 作業をしているグループには、中学生もいました。黙々とゴミを片づける姿に触発され、Mさんも一所懸命取り組みました。およそ二時間の作業で、大きなポリ袋に五袋分のゴミを集めることができ、清々しさを覚えました。 花火大会を滞りなく開催するために、何ヵ月も前から準備は進められています。その一方で、後始末にも多くの人が携わっていたのです。と実感したMさんです。 今日の心がけ◆地域の催しに協力しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2015年09月20日

コメント(0)

-

10月 2日(金) 「らしい」に要注意

10月 2日(金) 「らしい」に要注意 ある人から伝え聞いたことを別の人に伝える時、よく使われるのが「○○らしい」という表現です。 自分が目の当たりにし、耳にしたことは、見た・聞いたという事実に基づいて、確信を持って人に伝えることができます。しかし、「Aさんが○○と言ったらしい」という場合、それが事実かどうかの確信はありません。 さらに、これを聞いた人がまた別の人に話す時に、○○の部分が変わってしまうことも少なくありません。伝える側の主観や思惑が混在しやすいからです。 確認の取れていないことを、「○○らしい」と噂し合うことは、社会人として好ましくはありません。業務上での情報として役に立たないばかりか、誤りだった場合、業務を混乱させ、発言者の信用を低下させることにもなります。 情報は事実であって初めて有効です。伝える側は、できる限り客観的な事実を伝えるよう努めましょう。受ける側も、曖昧に語られる噂を鵜呑みにせず、根拠や出どころを確認して、正しく情報を共有したいものです。 今日の心がけ◆事実を確認しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。

2015年09月20日

コメント(0)

-

10月 1日(木) 揃える効用

10月 1日(木) 揃える効用 毎日の朝礼を、職場の更なる活性化やチームワークの向上に役立てるためには、いくつかのコツがあります。その一つは「揃える」ことです。 例えば、「おはようございます」という挨拶一つをとっても、礼のタイミング、速度、発声など、揃えられることはいくつもあります。また、整列した際、きれいに並ぶように列を整えることもそうです。 個々の動作や発声は、決して難しいものではありませんが、全員で揃えようとすると、そのハードルはぐっと高くなります。 それらを揃えるためには、周囲の人の動作を意識しなければなりません。また、朝礼リーダーは、皆が揃えやすいように心を配りつつ、ハッキリと力強い発声と動作で、全体をリードしなければならないでしょう。 少し面倒で、堅苦しいことですが、朝礼のたびに動作や発声が揃うように意識することが、参加者の「気」を揃えることにつながります。それは、日常の業務を円滑にし、より良い成果をもたらす、チームワークの土台となるのです。 今日の心がけ◆「揃える」ことに意識を向けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年09月20日

コメント(0)

-

9月20日(日) 自分さえよければ

9月20日(日) 自分さえよければ 「自分はウットリ、周りはウンザリ」 これは数年前、ある電車内に掲示されていた標語です。ヘッドホンからの音漏れについて、車内マナー向上を促すための広告です。 ヘッドホンから漏れる「シャカシャカ」という音は、周囲の人には不快な雑音でしかありません。同様のことは、愛煙家にもいえそうです。先の標語風に言えば、「自分はいい香り 周りは臭いだけ」になりかねません。 電車で音楽を楽しむのも、煙草を吸うのも、本人の自由ですが、周囲に無神経になってはいけません。音漏れがしないよう音量を調整したり、喫煙ブース以外では吸わない。などの心がけが、周囲との摩擦を防ぎます。 公共の場では、1他人に迷惑をかけない、2他人に好感を与える、3他人を尊敬する気持ちを持つ、の三点を心がけましょう。 好きなものを楽しむ時は、周囲への配慮や他人への優しさを伴った感性を持ち合わせたいものです。 今日の心がけ◆公共の場でのルールを守りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年09月20日

コメント(0)

-

9月19日(土) 祖母の手料理

9月19日(土) 祖母の手料理 配送ドライバーのNさんは、昼食はいつも外食です。栄養が偏っているという自覚はあるものの、なかなか健康的な食生活ができません。 一人暮らしのため、夜の食事も、 と、つい疎かにしがちです。 ある時、連休を利用して、久しぶりに実家に帰りました。実家には今、両親と一緒に祖母も暮らしています。 祖母は小さい頃からNさんに愛情を注いでくれ、いつも料理をふるまってくれます。今回も、手料理を作って待っていてくれました。 忙しい日々の中で、久しぶりに訪れた穏やかな時間でした。普段のだらしない生活を反省すると共に、支えてくれる家族への感謝の念が湧いてきました。 仕事をする上で、健康な体を維持することは大切です。その源は、日々の食生活であることを、実家に帰って思い出すことができました。 祖母の手料理が、いつにも増して美味しく感じられたNさんです。 今日の心がけ◆支えてくれる人への感謝を深めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2015年09月19日

コメント(0)

-

9月18日(金) 歌い続ける

9月18日(金) 歌い続ける 歌手の西城秀樹さんは、今年の四月十三日、六十歳の還暦を記念して、バースデーコンサートを開きました。 派手な衣装と華麗なパフォーマンスで、日本の歌謡史に足跡を残した西城さん。しかし、その隆盛を誇った時の姿は、今はありませんでした。 西城さんは、二〇〇三年、二〇一一年と二度、脳梗塞で倒れました。今も右足と右手に痺れが残っている状況ですが、リハビリを継続しながら、この日の舞台に上がりました。 「一進一退、くじけそうになる時もある。でも、心に響く歌を歌いたい」と、応援してくれる人のために、歌い続けることを誓う西城さん。今の状態をそのまま受け入れて、「再スタートです」と言い切ります。 「昔は良かった」と過ぎたことを懐かしんでも、時は戻りません。過去の自分にとらわれていては、「今」を見失ってしまうでしょう。できないことより、今できることを喜びとして、西城さんのように前に進んでいきたいものです。 今日の心がけ◆今ある力を最大限に活かしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年09月18日

コメント(0)

-

しっかり歩こう~っと

挫折だらけのアル中お気楽ダイエット日記 この日記は9月17日の朝 昨日の日記を書いています。 今朝の体 重:71.2kg 前日比マイナス0.4kg昨日の飲酒量: 生ビール1杯、白ワイン2本・赤ワイン1本(3人で)久々のダイエット日記です。昨夜、研修仲間が知り合いを2名連れて来訪されました。工場を見学いただき、近くのフレンチレストランへ行きました。ラルドワーズは料理のお師匠さんのお店です。よく飲みましたぁ~~久々に日記を書いた理由は・・・ダイエットの目標期限が近づいてきたなぁ~と思ったから。というか、ほとんど忘れていました。68kgまであと3.2kgです。しっかり歩こう~っと2007年4月30日 ダイエットスタート時82.5kgでした。 2015年10月30日目標68.0kg BMI=21を達成します。 ♪♪♪ 私のダイエット方針 ♪♪♪ 朝と昼は、玄米を中心に少量でもきちんと食べる。夜は極力減らす。 出来るだけ節酒につとめ、お酒は3つ(個、本、杯)までとする。 1万歩以上歩く。失敗してもめげない。いつも笑顔でいる。

2015年09月17日

コメント(0)

-

9月17日(木) 陰の立役者

9月17日(木) 陰の立役者 ラグビーの大学選手権六度の優勝を誇る関東学院大学が、初めて大学日本一になった時、会場の国立競技場は、大雪により試合開催が困難な状況にありました。 しかし、決勝戦当日の早朝、補欠の四年生が中心となり、競技場の雪かきをして、決勝の舞台を整えました。無事に試合は開催され、雪かきの先頭に立った部員は、「ぼくたち、四年間で初めてチームの役にたったな」と呟きました。 試合に出場する選手と、それをサポートするすべての部員が、それぞれの立場で持てる力を発揮し、摑んだ日本一の栄冠だったのです。 職場においても、多くの人とのかかわりの中で、一つの仕事が成り立っています。その中には、表に立つ働きもあれば、陰で支える仕事もあります。 「職業に貴賎なし」といわれるように、世の中に無駄な仕事は一つもありません。どのような役割でも喜んで、できることに精一杯取り組んだ時、連帯感の中で、最高の仕事ができるのでしょう。 務める役割の大小にかかわらず、誰もがその仕事の立役者なのです。 今日の心がけ◆自分の役割に誇りを持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年09月17日

コメント(0)

-

9月16日(水) 三献の茶

9月16日(水) 三献の茶 豊臣秀吉の家臣に、石田三成という武将がいます。三成が秀吉に仕えるきっかけとなったと言われる「三献の茶」という逸話があります。 ある日、秀吉は鷹狩りに出ました。のどが渇いたため、近くの寺でお茶を所望すると、寺の小姓が、大きなお椀に、ぬるめの茶を入れて持ってきました。 その茶を一気に飲み干した秀吉は、もう一杯お代わりを要求します。小姓は、少し熱めのお茶を半分入れて出しました。 機転の利いた対応に感じ入った秀吉は、試しに三杯目の茶を望みました。すると小姓は、高価で小さな茶碗に、熱いお茶を少量入れて持ってきたのでした。 喉の渇きを潤しながらも、おもてなしの心を見事に形で表わした気配りに、秀吉はいたく感心して、小姓を城に連れて帰りました。この小姓こそ、後に天下を統一する秀吉を支えた石田三成だといわれています。 社会生活を営む上で、周囲への気配りは欠かせません。日常的な事柄の中で、相手をもてなす気配り、心配りを身につけていきたいものです。 今日の心がけ◆もてなしの心を形で表わしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。

2015年09月16日

コメント(0)

-

9月15日(火) 虫の声

9月15日(火) 虫の声 大方の 秋をぼ憂しと 知りにしを ふり捨てがたさ 鈴虫の声 「源氏物語」の「鈴虫」の巻に出てくる女三官の歌です。出家した後もなお、源氏との縁に思い悩む女三官が、鈴虫の声に自らの思いを託して詠んだ歌です。 「おおよそ秋(飽き)というものは辛く侘しいものだと判っていましたが、それでも鈴虫の声だけは忘れてしまうのは惜しいものです」という意味です。 日本をこよなく愛した明治の文豪・ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、「蟋蟀の鳴き声を聞いただけで、心の中にありったけの優しく繊細な空想をあふれさせることができる日本の人々」と、日本人の感性と精神性に驚嘆しています。 西洋人にとって、虫の鳴き声は騒音にしか聞こえないそうですが、古代の日本人は、虫の鳴き声のみならず、岩石や草木の言葉まで聴いていたことが歴史書『日本書紀』などからもわかります。 秋の夜長を、つがいの相手を求めて鳴き続ける虫の恋の歌に耳を傾けながら、命のはかなさ、尊さ、美しさに、想いを馳せたいものです。 今日の心がけ◆自然の声に耳を澄ませましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2015年09月15日

コメント(0)

-

9月14日(月) 困ったお客様

9月14日(月) 困ったお客様 愛用している電化製品が故障したため、Kさんは近所の販売店へ行きました。順番を待っていると、年配の男性客が、店員を怒鳴る声が聞こえてきました。 男性客には苦情があるようです。しかし、その言い分や態度は、当事者ではないKさんが聞いても、気分の悪くなるような罵詈雑言でした。 しかし、店員の女性は嫌な顔を見せず、真摯に耳を傾け、根気強く頭を下げながら、「できないことはできない」と、毅然として応対しています。 その態度に、男性客も次第に冷静になり、声のトーンも変わって、静かに店を出て行ったのです。女性店員は、周囲のお客様に「お騒がせして申し訳ございません」と丁寧に頭を下げていました。 Kさんは、女性店員の対応に感心しながら、と考えました。 そして、今度自分がこのような場面に遭遇したら、今日の女性店員の誠実な姿を思い出そうと思ったのです。 今日の心がけ◆接客のプロに学びましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。(私自身が誤解していましたので、あえて申し添えます。宗教ではありません)

2015年09月14日

コメント(1)

-

9月13日(日) 銀婚式のプレゼント

9月13日(日) 銀婚式のプレゼント 旅行会社に勤務するM子さんは、大学生の妹・F美さんと二人姉妹です。両親の結婚二十五周年に、何か贈り物をしたいと考えていました。 昨年から一人暮らしを始めたM子さんは、離れて暮らすことで、父母の存在の大きさに改めて気づいたそうです。両親の銀婚式に合わせて、自分たちを育ててくれたことへの感謝を伝えたいと思ったのです。 M子さんは、数年前に銀婚式を迎えた叔母に、贈り物の相談をしました。叔母からは「アクセサリーや記念の品をプレゼントするのもいいけれど、二人ともお年頃だし、結婚前に家族全員で旅行するのはどう?」と助言をもらいました。 一方、妹のF美さんからは、「私も二十歳になったから、“未成年を育てることからの卒業を祝う会” にしたいね」と提案がありました。 後日、銀婚式を兼ねた家族旅行が実施され、成人まで育ててくれた感謝を、姉妹揃って両親に伝えることができました。 何かの記念日を利用して、両親やお世話になった人に感謝を伝えませんか。 今日の心がけ◆感謝を形にして伝えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。

2015年09月13日

コメント(0)

-

9月12日(土) 六十の手習い

9月12日(土) 六十の手習い 六十歳になるAさんの職場では、朝礼を行なっています。 ある日のこと、社内の朝礼委員の発案で、普段の朝礼をビデオに撮影することになりました。そのビデオを見ながら、基本の姿勢などをチェックするのです。 Aさんは、「礼をした後、頭を上げるスピードが速いですね」と指摘を受けました。たしかに映像を見てみると、頭を下げるまでは良いのですが、気をつけの姿勢に戻るのが、周囲の人に比べてかなり速いのです。 これまで、特にそういう意識はなかったので、この映像は刺激になりました。自分ではと思っていたことが、実は自己流だったのです。 また、自分の姿勢が、案外、猫背であることにも気がつきました。Aさんはその後、朝礼委員に助言された礼のスピードと、自分の立ち姿を意識するようになりました。と言い聞かせて、朝礼に臨んでいます。 姿勢は、年齢にかかわらず、少しずつ改善していくことができます。健康にも関連します。まずは朝礼で、自分の姿勢に意識を向けてみましょう。 今日の心がけ◆基本姿勢に留意しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2015年09月12日

コメント(0)

-

9月11日(金) 実りある空白

9月11日(金) 実りある空白 情報社会の今日、右を見ても左を見ても、「情報」が溢れています。 電車内で、一心不乱にスマートフォンを見つめる人の姿も、日常茶飯の光景です。それはまるで、押し寄せる情報に追い立てられているかのようです。 しかし、ただ忙しなく生きることが、果たして人生の真の充実につながるのか、一度立ち止まって、考えてみる必要がありそうです。 お茶の水女子大学名誉教授の外山滋比古氏は、週に一度、何もしないでボーっとする自分だけの時間を持つことを勧めています。 「自分だけの時間をつくることは、長い目でみれば、いちばんの精神的な肥料になる。自分のつちかった球根が芽をふき、葉をのばしたあと、どれだけ大きな花を咲かせるかは、過去にどの程度、実りある空白があったか、充実した無為があったかにかかっている」 勇気を持って、意図的に、空白の時間を持つことが、自分の深い部分を耕すことになる、というこの指摘は、情報社会を乗り切る知恵かもしれません。 今日の心がけ◆何もしない時間をつくりましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。

2015年09月11日

コメント(0)

-

9月10日(木) パブリックスペース

9月10日(木) パブリックスペース パブリックスペースとは、公共の空間を指します。利用者が限定されていないため、様々な注意すべき点があります。 Mさんの職場近くには大学や専門学校があり、昼食時間になると、近隣の飲食店は大賑わいです。学生グループが、会話を楽しみながら食事を摂っています。 ある日、Mさんの隣に、学生の一団が座りました。嫌でも聞こえてくる会話は、品がなく、耳をふさぎたくなるような内容でした。 Mさんは心の中でと思いました。 誰でも使えるパブリックスペースは、逆にいえば、誰が見ているか、聞いているか、わからない空間でもあります。飲食店や電車の中などで仕事の話をするのは、機密漏洩につながる可能性もあります。 私たちは、公的・私的にかかわらず、様々な顔を持ち、その一つひとつにおいて、何らかの責任を負っていることを自覚したいものです。 今日の心がけ◆言動に客観的視点を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年09月10日

コメント(0)

-

9月 9日(水) 黒光りの手袋

9月 9日(水) 黒光りの手袋 Y氏は、社内で新聞を読む際に手袋をします。なぜなら、新聞のインクが手につくのが嫌だからです。 新聞を読み終えると、 と、ブツブツ小言を言いながら、部屋の掃除をします。同じ部屋の同僚が、仕事の用具を広げたままで、片づけをしないからです。 とにかくY氏は、だらしのない人、不潔な人が嫌いでした。折りに触れては、人の欠点をあげつらっていました。そのためY氏がいると、職場の雰囲気が暗くなり、溌剌とした空気が澱んでいくのです。 ある日、上司がY氏に「毎朝、新聞を読む時の手袋、黒光りして汚いね。意外と自分のことはわからないものだね」と言ったのです。Y氏はこの一言を聞いて愕然としました。自分は、誰よりもきれい好きだと思っていたからです。 自分のことはよくわかっているようで、案外わからないものです。自分の足元に心を向けた時、見えないものが見えてくるはずです。 今日の心がけ◆足元の小事を改めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。

2015年09月09日

コメント(0)

-

9月 8日(火) 口の虎は身を破る

9月 8日(火) 口の虎は身を破る 「口の虎は身を破る」とは、言葉の失敗から身を滅ぼすこともある、といったとえで、言葉を慎むことの大切さを教えています。 「口は禍の門」とほぼ同じ意味ですが、「口」を含む言葉のマイナス表現については、ほかにも数多くあります。いくつか挙げてみましょう。 しょっちゅうおしゃべりをして、口数が多い人は「口から先に生まれた」といわれ、それが周囲にうるさく思われると「口やかましい人」に見られます。談話中に「口出し」をすると、周りの人は疎ましく感じるようです。 隠していたことを軽率に「口走って」しまうと、「口軽な人」と思われて、信用を落とします。重要な内容は「口が堅い」人に伝えられる所以でしょう。 言葉は、心意から発するものです。一度口から出た言葉は、簡単に取り消すことはできないだけに、注意しなければなりません。 特に、職場生活においては、時と場をわきまえて、適切な表現を心がけましょう。そのためにも、読書などを通して、語彙を豊かにしていきたいものです。 今日の心がけ◆適切な表現を身につけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2015年09月08日

コメント(0)

-

9月 7日(月) 切れた靴紐

9月 7日(月) 切れた靴紐 私たちは、日々、様々な物を使って生活しています。長く使う物、よく活用する物もあれば、使っていることをほとんど意識しないような物もあります。 外回り中心の営業部に所属するNさんが、訪問先へ向かっていた時のことです。不意に、踵がフワッと浮いたような感じがしました。 足元を確認すると、靴紐が切れています。どうやら何回も結び直しているうちに、磨耗して、切れてしまったようです。 しばらくそのまま歩きましたが、歩くたびにバカバカ音がして、どうにも具合が良くありません。と焦りましたが、ちょうど靴屋が近くにあり、靴紐を買うことができました。 Nさんは靴紐を結びながら、たかが紐一本で、日常生活にも支障をきたすのだということを実感しました。 消耗品として短期間で交換する物や、日頃はその存在すら意識しないような物も、できるだけ丁寧に扱って、時に感謝の心を向けたいものです。 今日の心がけ◆身近な物を丁寧に扱いましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。(私自身が誤解していましたので、あえて申し添えます。宗教ではありません)

2015年09月07日

コメント(0)

-

9月 6日(日) ネズミの恩返し

9月 6日(日) ネズミの恩返し 「ネズミは仲間から受けた親切を忘れず、恩返しをするらしい」という研究成果が、イギリスの科学誌『バイオロジー・レターズ』に発表されました。 これまでは、ネズミが互いに助け合うことは知られていても、目先の利益がない場合は、仲間に見返りを与えることはない、と考えられてきました。 ところが、飼育下にあるドブネズミの実験によると、以前、自分に好物のバナナをくれた相手を認識し、今度はより多く餌のお返しをするという結果が出たといいます。こうした行動が、人間以外で観察されるのは初めてだそうです。 私たち人間も、たくさんの人や物、環境の恩恵を受けて生きています。その中には、目に見える恩もあれば、目に見えない恩もあります。 受けた恩になかなか気づくことができず、たとえ気づいても、そのすべてにお返しができるわけではありません。 「いつもありがとう」「お陰様で」と言葉で表現するほか、行動に表わして、小さな恩返しをしたいものです。 今日の心がけ◆恩の意識を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。

2015年09月06日

コメント(0)

-

9月 5日(土) 成長の証

9月 5日(土) 成長の証 Kさんの娘に子供が生まれました。Kさんにとっては初孫です。 初めのうちは、あやすとケラケラ笑っていたのですが、最近はKさんの顔を見ただけでべそをかき、娘に抱きついてしまいます。娘に抱かれながら、こちらを鋭い目でにらんだりします。 と寂しく思っていましたが、ふと、自分の幼い頃を思い出しました。Kさんは、祖父に頬ずりされ、ワーッと泣いてしまったことがあったのです。それでも、Kさんは祖父が大好きでした。 と思いながら孫を見ると、孫に嫌われているのではなく、感情が豊かになってきたことに気づいたのです。 Kさんは、職場では新入社員の教育を担当しています。初めの頃は人懐っこかった新入社員も、最近では、緊張した態度を見せるようになりました。 そのことを寂しく思っていましたが、彼らも学生時代の生活に別れを告げ、社会人としての自覚が出てきたのだと、成長を喜べるようになったKさんでした。 今日の心がけ◆成長を喜びましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2015年09月05日

コメント(0)

-

9月 4日(金) 自分に言い聞かせる

9月 4日(金) 自分に言い聞かせる 人前に立って声を出すのは、多かれ少なかれ、誰でも緊張するものです。 Tさんも、人前で声を出すことが大の苦手でした。職場の朝礼で本誌を読む時も、自分の番が迫ってくると緊張し、朝礼後にはクタクタになってしまいます。 ある日、先輩にこのことを相談すると、緊張しないコツをアドバイスしてくれました。それは「自分に言い聞かせるように読む」というものでした。 音読が苦手だからこそ、人の目が気になっていたTさん。早速、翌日の朝礼から実行してみると、案外楽に読めたことに驚きました。 日に日に人前で声を出すことへの緊張が薄れ、抵抗心も和らいできました。会議などの進行を務める際も、より、と思うと、リラックスして言葉が出せるようになりました。 このTさんの音読の例からもわかるように、同じことを行なうとしても、捉え方を少し変えるだけで、取り組む姿勢が変わってきます。 苦手なことから背を向けず、積極的に捉え直して、自らの糧にしたいものです。 今日の心がけ◆苦手なことへの見方を変えてみましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。

2015年09月04日

コメント(0)

-

9月 3日(木) 勝負師の心構え

9月 3日(木) 勝負師の心構え 将棋界で、不世出の棋士と仰がれる大山康晴十五世名人は、内弟子時代、将棋の駒を磨くことを日課にしていました。 初めはただ汚れを取る作業と思っていましたが、やがて「駒を磨き、盤をふく仕事のなかに、プロ棋士となる心構えが培われていった」と回想しています。 道具や機械といった「物」は、扱う人の心に感応します。例えば、工具類をいつもピカピカに磨き、大切に使えば、故障は少なくなります。性能はフルに発揮され、質の良い製品を生み出すことにもつながるでしょう。 反対に、手入れをすることを嫌がり、乱暴に扱っていると、いい製品が作れないばかりか、故障して、思わぬ事故を被ることにもなりかねません。 「道具はその人の分身である」と語る大山名人は、駒の手入れを通して、勝負師としての心と技を磨きました。生きる世界は異なっても、私たちにも学ぶべき点があるのではないでしょうか。 まずは、普段仕事で使う、道具の手入れ具合を再点検してみましょう。 今日の心がけ◆物と心のつながりを知りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年09月03日

コメント(0)

-

9月 2日(水) 最年長ゴール

9月 2日(水) 最年長ゴール 現在、Jリーグで最高齢の選手は、横浜FCに所属する「キング・カズ」こと三浦杜知良選手です。四十八歳の三浦選手は、今年六月、自らの持つJリーグ最年長得点記録を更新しました。 三浦選手は、普段の練習ではチーム内の誰よりも早くクラブハウスに入り、最後に帰ります。練習前のストレッチ、練習後の体の手入れを怠りません。何歳になっても、自分の仕事であるゴールを目指すための努力を貪欲に続けています。 そして、いつもファンの喜ぶことを考え、実行しています。新記録を達成した後も、周囲から求められ、カズダンスを披露してスタジアムを沸かせました。 「自分の体を試合に使うため、二十四時間考えている」という三浦選手のストイックさは、私たちには、なかなか真似できないでしょう。 それでも、目標に向かって努力を続け、個性を伸ばして、周囲から喜ばれるような働きを目指したいものです。自分が世のため、人のためになることは、すなわち、「自分を大切にする」ことにもつながります。 今日の心がけ◆周囲から喜ばれる働きをしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで

2015年09月02日

コメント(0)

-

9月30日(水) お父さん怒ってる?

9月30日(水) お父さん怒ってる? 自分が今回を考えているか、外からはわからないだろう、と思います。それなのに、相手に伝わってしまうことはよくあるものです。 Aさんは、三歳の子供と一緒に、朝食を食べながらテレビのニュースを見ていました。すると突然、子供から「なんで怒っているの?」と聞かれました。 「いや、怒ってないよ」と答えたAさんですが、子供は眉をしかめながら、「怒ってるよ!」と言います。「怒ってない」「怒ってる」と繰り返すうちに、Aさんはつい「怒ってない!」と声を張り上げてしまいました。 その声に子供が泣き出して、Aさんはハッと我に返りました。実は、テレビを見ながらも、仕事のことで頭が一杯だったのです。それで、眉間に皺を寄せた厳しい顔をしていたのかもしれないと思い返しました。 常に感情をコントロールするのは難しいことですが、自分の「表情」が、思いのほか「感情」を映し出していることは知っておきたいものです。特に、家庭や親しい間柄では、気を許せる分、感情が表情に表われがちです。 今日の心がけ◆自分の表情に注意しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで

2015年09月01日

コメント(0)

-

9月29日(火) 「捨てる」と「創る」

9月29日(火) 「捨てる」と「創る」 インターネット広告やゲーム関連の事業を手がける株式会社サイバーエージェントで、いっぷう変わった会議が開催されました。「捨てる会議」です。 会議は「うまく機能していないものを一度ゼロにリセットし、また新しく創ろう」という目論みで行なわれました。テーマは「破壊と再生」です。 会議の結果、ほとんど実施されていない事業や、三ヵ月以上貼られているポスター、個人のゴミ箱など、三十二の項目で捨てるものが決まりました。 「単に惰性や世の中の慣性で続けていたものもたくさん見つかった」と、同社の藤田晋社長は、会議の成果を振り返っています。 どのような会社でも、時代に応じて、新しい業務や施策が生まれていきます。しかし、同時に行なえることには限りがあります。増やすと同時に、減らすことも意識する必要があるでしょう。 新たに「創る」ために、何かを「捨てる」という発想で、私たちも職場を見直してみてはいかがでしょう。 今日の心がけ◆捨てることを創造の一歩にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2015年09月01日

コメント(0)

-

9月28日(月) 車が教えてくれたこと

9月28日(月) 車が教えてくれたこと Kさんは、自家用車で出勤し、営業先へは社用車を使います。 ある時、営業先から会社へ戻る途中に、事故を起こしてしまいました。幸い怪我はありませんでしたが、社用車はしばらく使い物になりません。 翌日の営業には、自家用車で出かけました。営業で回る道には、舗装されていない道もあります。一日営業に回ると、泥しぶきで車が汚れるので、帰社前に必ず洗車場に寄るようになりました。 自家用車で外廻りを続けているうちに、営業先の担当者から「最近きれいな車でいらっしゃるんですね」と笑顔で言われました。嬉しい反面、ふとと思い返したのです。 会社に戻り、社用車を見回すと、ダンプカーやワゴン車など、どの車も泥汚れが目立ちます。運転席は、土と埃で汚れていました。 普段身につける制服同様、会社の車が汚れていては良い仕事はできない、と考えたKさん。今では、会社の車をピカピカに磨き上げて、仕事を終えています。 今日の心がけ◆身近なものから整えていきましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。(私自身が誤解していましたので、あえて申し添えます。宗教ではありません)

2015年09月01日

コメント(0)

-

9月27日(日) 雰囲気は言葉で作られる

9月27日(日) 雰囲気は言葉で作られる 仕事をする上で、叱らなければならない場面は必ずあります。 ある職場でのこと。後輩の失敗が許せなかったSさんは、「何やってるんだ。もっとしっかりしろよ!」と後輩を叱りました。同僚たちは、自分の仕事に没頭するふりをしながら、二人の様子を遠巻きに見守っています。 Sさんは、さらに声を荒げます。後輩を責め立てる声がオフィス中に響き渡りました。やがて、様子を見かねた上司から、「S君、叱るにしても言葉を選びなさい。見ていて、いい気持ちがしないよ」と注意されたのです。 Sさんは最初、この注意を素直に受け止められませんでした。と思っていたからです。 しかし、冷静に振り返ってみると、後輩にとっては必要な叱責でも、その言葉が、職場の雰囲気を悪くしていたことに思い至ったのです。 それ以降は、後輩への言葉に気を配るだけでなく、職場の雰囲気が良くなるような「明るい言葉」を発するよう心がけています。 きょうのこころがけ◆言葉で職場を明るくしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。

2015年09月01日

コメント(0)

-

9月26日(土) ゴミと挨拶

9月26日(土) ゴミと挨拶 世界的なアルピニスト(登山家)として知られる野口健氏は、自然環境の保全や登山者のマナー向上にも、精力的に取り組んでいます。その一つが、エベレストや富士山で、置き去りにされたゴミを拾う「清掃登山」です。 野口氏によれば、標高の高い所ではモラルが行き届き、ゴミは見当たらず、登山者同士がすれ違う際はたいてい挨拶を交わすそうです。ところが、下山して標高が下がると、挨拶が途絶え、ゴミが増える傾向にあるといいます。 こうしたことから「挨拶の途切れ目がゴミの始まり、ゴミというのは人や社会の姿をはっきり映し出している」と、著書に綴っています。 この話は、割れた窓をそのまま放置しておくと、ゴミが捨てられ、その地域の治安が悪化するという「割れ窓理論」にも通じます。周囲の環境と人の心は、それだけ密接に関連しているといえるでしょう。 私たちの職場においても、整理整頓の徹底から環境を整え、明るく爽やかな挨拶が交わされる環境を、自らが作っていきたいものです。 今日の心がけ◆職場をきれいに保ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2015年09月01日

コメント(0)

-

9月25日(金) 咄嗟に出た「手」

9月25日(金) 咄嗟に出た「手」 Kさんは、国際ビジネス講座に、定期的に参加しています。 講座では、顔見知りの参加者や隣り合った人と、挨拶を交わしながら握手をします。Kさんはこの握手と挨拶が気に入って、普段でも、初対面の時や再会をした時などに握手をするようにしていました。 ある日、歩道を歩いている時、すれ違った人とぶつかり、相手の人が転倒してしまいました。転んだ人はすぐに起き上がりました。 Kさんはすぐに駆け寄りました。そして、「すみません、大丈夫でしたか」と、声をかけると同時に手が出たのです。無意識の行動でした。 相手は一瞬びっくりしたようですが、「大丈夫です、ありがとうございます」と手を握り返してくれ、二人で握手を交わしました。幸いケガもなく、お互いニッコリ笑って、その場を後にしました。 何事も、身につくまで継続すれば習慣になります。習慣化したら、惰性に陥らないよう注意することも大切です。良き習慣を身につけ、磨いていきましょう。 今日の心がけ◆良い習慣を身につけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。

2015年09月01日

コメント(0)

-

9月24日(木) やる気の方向

9月24日(木) やる気の方向 「やる気なら部署で一番!」を自負するYさんですが、なかなか業績が上がりません。そうしたYさんを、先輩が夕食に誘った時のことです。 「君の力は皆が認めている。さらに業績を上げるには、どうしたら良いと思う?」と、先輩がYさんに質問をしました。 腕を組んで数分考えた後、「もっとやる気を出すことです!」と元気良く答えたYさんに、先輩は次のように言いました。 「やる気は皆、持っている。重要なことは、それをどこに向けるかだと思うよ。君は、書類の整理に対して大雑把なところがあるね。誰にも負けない君のやる気を整理整頓に向けたら、仕事はもっとスムーズに進むだろう」 その言葉に奮起したYさん。翌日から、机の中の整理を心がけ、溜め込んでいた書類を分類してまとめるようにしました。すると、資料を探す時間のロスや書類準備の漏れがなくなり、業績も上向いてきたのでした。 自分はやる気をどこに向けているか。それを意識して仕事をしたいものです。 今日の心がけ◆やる気を正しい方向に発揮しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年09月01日

コメント(0)

-

9月23日(水) 四季を愉しむ

9月23日(水) 四季を愉しむ 一年の中でも、秋は過ごしやすい季節です。「スポーツの秋」「読書の秋」「芸術の秋」などをいわれるのも、何をするにも良い気候だということでしょう。 また、秋は稲の刈り入れ時期でもあります。栗や梨、ブドウなどの果実類も収穫され、「実りの秋」「食欲の秋」「天高く馬肥ゆる秋」ともいわれます。 本日は「秋分の日」です。昼と夜の長さが等しくなる日です。祝日としては「祖先を敬い、亡くなった人をしのぶ日」として、一九四八年に制定されました。 「秋分の日」を中日として、前後三日の計七日間を秋彼岸と呼びます。暑さ寒さも彼岸までといわれ、この時期は過ごしやすい時期でもあります。 日本には四季があります。節句などで季節に意味を持たせていますが、自然環境や生活様式が変わるにつれて、四季を感じる機会が減りつつあります。 少し意識を向ければ、虫の音や草花、衣替えや旬の食を通じて、四季の移ろいを味わうことができます。それぞれに工夫をして、一年に深みを持たせて、日々の活力の源にしていきましょう。 今日の心がけ◆季節を味わいましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。

2015年09月01日

コメント(0)

-

9月22日(火) 自転車に乗る責任

9月22日(火) 自転車に乗る責任 秋の交通安全運動が始まりました。今年六月から施行された、道路交通法の改正によって、自転車の危険運転に関する罰則が強化されています。 その要因には、自転車による重大事故の増加が挙げられます。また、近年ブームともなった、大都市などでの自転車通勤者の増大も背景の一つのようです。 自転車の危険運転とは、信号無視や歩道での歩行者妨害などはもちろん、ヘッドホンで音楽を聴いたり、傘を差しながらの運転も含まれます。 自転車は免許が要らず、通勤通学をはじめ、日常の手軽な交通手段です。しかし同時に、歩行者と接触すれば、恐ろしい凶器にもなるのです。 法律の改正は、自転車の利便性だけでなく、危険性も認識してもらい、悲惨な交通事故を防ぐ目的があるのでしょう。 こうした規制が、社会生活の安全を担保するのは、表面的なことです。現実には、社会を構成する一人ひとりが周囲に及ぼす影響を意識することが大切です。 互いに少しずつ譲り合うゆとりを持って、生活したいものです。 今日の心がけ◆周囲への気配りを見直しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は入力が出来た分だけ、20日の日記にまとめて掲載します。

2015年09月01日

コメント(0)

-

9月21日(月) 孫たちのハガキ

9月21日(月) 孫たちのハガキ Sさんは二人兄弟の長男です。年老いた母の面倒をみてあげたいと思うものの、故郷から遠く離れているため、盆正月の帰省の時にしか顔を出せません。 その分、たびたび電話をかけたり、時にはハガキを書いたりして、母を安心させるようにしていました。しかし、と気になっていました。 そのことを同世代の友人に話すと「お母さんは君のハガキも嬉しいだろうけど、君の子供たちが書いてあげたら、もっと喜んでくれるじゃないかな」と助言をしてくれました。 さっそく四人の子供たちにその話を伝えると、皆賛成してくれ、一週間交代でハガキを出すことになりました。母は、孫たちの気持ちが嬉しかったようで、ハガキが届くたびに、お礼の電話をくれるようになったのです。 何事も一工夫加えることで、伝わり方が変わってきます。マンネリだなと思った時には、現状を変える工夫を考えましょう。 今日の心がけ◆一工夫してマンネリを脱しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。日本各地にある倫理法人会では、毎週「モーニングセミナー」が開催されます。また毎月1回「経営者の集い」があります。モーニングセミナーも経営者の集いも、一般の方や社員に参加いただけます。いずれも経営のためだけでなく人生を豊かに過ごすための講演会です。(私自身が誤解していましたので、あえて申し添えます。宗教ではありません)

2015年09月01日

コメント(0)

全70件 (70件中 1-50件目)

-

-

- 株主優待コレクション

- ヱスビー食品 (2805)の株主優待が届…

- (2025-11-25 11:15:09)

-

-

-

- ニュース

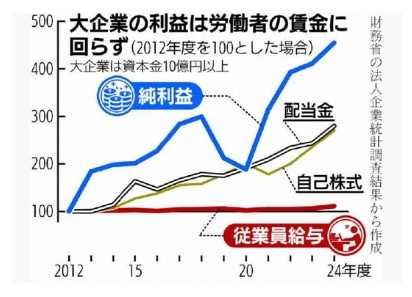

- 労働分配率の低下(25日の日記)

- (2025-11-25 01:00:05)

-

-

-

- ひとり言・・?

- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…

- (2025-11-22 22:12:52)

-