2015年06月の記事

全73件 (73件中 1-50件目)

-

6月30日(火) 眼を守る

6月30日(火) 眼を守る 夏の日差しが感じられる時季を迎えました。春から夏にかけて、紫外線の量も多くなります。過度な紫外線は、眼疾患を引き起こす可能性があるといわれます。 一般にアフリカの人は視力が良いといわれますが、年齢が上がるにつれて、視力が極端に低下する人が多い傾向がみられます。これは、日本の二倍以上といわれる紫外線を裸眼に浴びることに要因がある、と専門家は指摘します。 紫外線から目を守るには、広いつばの帽子や紫外線をカットするメガネ、コンタクトレンズなどが有効です。長時間、屋外で作業する場合は、こうした対策が後々の眼の健康のためにも大切になるでしょう。 日常の習慣が後年に影響するのは、眼を守ることに限りません。「セルフメデイケーション」という言葉があるように、人任せにしないで、自らの健康を管理しつつ、良い体調で勤務することは、職業人として必須の姿勢でしょう。 時には、高齢になった自分をイメージして自らを律し、生活習慣を見直して、自分なりの健康法を確立していきましょう。 今日の心がけ◆自分なりの健康法を身につけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月30日

コメント(0)

-

6月29日(月) 親の言葉

6月29日(月) 親の言葉 ある講演会に参加したYさんは、親の願いを実現しつつ生きることの大切さを教えられました。 しかしながら、そのようなことはこれまで一度も考えたことがありませんでした。自分に対して、両親が何を願っているのか、とっさには何も浮かんできません。それがショックでもあったのです。 それでもYさんは、講師のアドバイス通り、焦らずじっくりと、小さい頃から両親に言われていたことを思い出そうと努めました。 やがて、父親からは「どんな時も明るく生きなさい」「人には寛容で、自分には厳しく」、母親からは「健康に気をつけなさい」「きょうだい仲良くしなさい」と、よく言われていたことを思い出したのです。 両親の言葉を心に置いて生きること、それが親の願いを実現しつつ生きることなのだなと、Yさんは今、考えています。生きる上での新しい指針が一つできたようで、気力が湧いてくるのを実感しています。 今日の心がけ◆親の願いに心を向けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月29日

コメント(0)

-

6月28日(日) 雨は恵み

6月28日(日) 雨は恵み 雨の多い季節は、洗濯物を干すのも大変です。外出するにも、何かと手間がかかります。屋外で仕事をする人にとっては、雨が降ることで予定が変わったり、急な対応を迫られたりして、気が重い季節でしょう。 しかし、この時期に降る雨は、なくてはならない大きな恵みでもあります。 第一に、真夏の水不足を回避してくれます。この時期に十分な雨が降らないと、その夏は深刻な水不足に見舞われかねません。 第二に、作物の成長に大きな影響を与えます。米、野菜、果物など、すべての作物は、雨量が少ないと十分に育ちません。その結果、農作物が高騰し、私たちの生活にも即座に響いてきます。 第三に、雨音は人間の気持ちをリラックスさせる効果があると言われます。外での活動はできなくても、室内での仕事や読書には良い環境でしょう。 天候気候は、人間の力ではどうすることもできません。「雨もまた良し」と受け止め、仕事や家事の仕方を工夫しましょう。 今日の心がけ◆雨の日も心は晴れやかに過ごしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月28日

コメント(0)

-

6月27日(土) 仕事はいろいろ

6月27日(土) 仕事はいろいろ Nさんは、商談のための出張先でタクシーに乗りました。まもなく朝の八時になる時間帯で、道路は大渋滞しています。 ふと見ると、運転手がそわそわした様子で、独り言を言っています。と思いながら、どうしたのか尋ねてみました。 すると、今日は夜勤だったこと、勤務交代時間は朝八時であること、その時間に間に合わなければ勤務扱いとなり、そのぶん休みが増えて、月収が減ってしまうことなどを遠慮がちに話すのです。 Nさんは、話を聞きながら、自分の今の仕事について考えました。勤務時間は朝から夕方までで、夜勤はありません。毎月の給料や休日も一定しています。 世の中には様々な仕事の形態があることを今更ながらに知ったNさん。長く勤めるうちに、つい自分の尺度だけで物事を考えていたことに気がつきました。 「お客様に言うべき話ではなかったですね」と謝る運転手に、「乗せていただいてありがとうございました」とお礼を言って、タクシーを降りたNさんです。 今日の心がけ◆視野を広く持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2015年06月27日

コメント(0)

-

6月26日(金) あなたの表情は

6月26日(金) あなたの表情は Aさんが毎日通勤に利用している電車は、ひどく混雑しています。 ある日Aさんは、体調が悪かったため、会社を早退しました。昼時の電車はすいていて、幸い座って帰ることができました。 普段は乗らない時間帯の車内は、いつもとは違って見えました。車内の空気も、どことなく暗いように感じられました。 すると、途中の駅で、遠足帰りの園児たちが大勢乗り込んできたのです。園児たちは皆、騒ぐこともなく大人しくしています。電車に乗ること自体が嬉しいのか、瞳を輝かせて、ニコニコしています。 その姿に、車内の空気がパッと明るくなったように感じられました。Aさんも、思わず顔がほころぶのを感じながら、と思ったのです。 暗い雰囲気だなと感じる時は、自分自身も、その空気を作り出しているのかもしれません。笑顔は、場の空気をも和やかにする力があります。 今日の心がけ◆表情で場を明るくしましょう

2015年06月26日

コメント(0)

-

6月25日(木) 「伝える」と「伝わる」

6月25日(木) 「伝える」と「伝わる」 「CMを編集する際は『隙間』を大切にする」というのは、クリエーティブ・ディレクターの箭内道彦氏です。 「言いたいことで十五秒を埋めるのでなく、見る人が、感じたり考えたりできる時間を必ず数秒つくります。せりふも、音楽も。『伝える』が、少しでも『伝わる』に変わるように」 箭内氏は、「押し売る」のでなく、「引き込む」ことも広告には必要であり、それを「伝える」と「伝わる」という一文字の違いで表現したのでした。 人と人とのコミュニケーションについても、同じことが言えそうです。相手を説得しようと、大きな声で一方的にまくし立てれば、相手に届くわけではありません。むしろ聞き役に徹することで、心が響き合うケースも少なくないでしょう。 自分の思いが伝わらないのは、相手が聞いてくれないのではなく、実は、相手の気持ちを素通りしているこちらに問題があるのかもしれません。時には、自分の伝え方を振り返ってみたいものです。 今日の心がけ◆伝わるように伝えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年06月25日

コメント(0)

-

6月24日(水) 信頼を得るには

6月24日(水) 信頼を得るには 人の価値観は様々ですが、共通する部分もまた多いものです。 例えば、「ありがとう」と言われて不快になる人は少ないでしょう。自分が嬉しいことは人も嬉しく、自分が嫌だと感じるものは人も嫌な場合が多いのです。 営業コーチングなどを手がける斎藤昌義氏は『「信頼されない営業」になるための五つの方法』というエッセイの中で、逆説的に、信頼を得る営業になるために注意すべき五つの事柄を挙げています。 1お客様の話を知ったかぶりでごまかす、2美しくない資料を作る、3見積金額を間違える、4競合他社の批判をする、5お客様に話をさせない。 これらの事柄は、誰しもされて嬉しいことではありません。社会人として、まず相手の立場に立って、自分の言動が他人の目にどのように映るのかをチェックしていけば、自ずとするべきことが見えてくるはずです。 自分がされたら嬉しいことを相手にするのが、人間関係を円滑にする第一歩でしょう。 今日の心がけ◆自分の言動をチェックしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。

2015年06月24日

コメント(0)

-

6月23日(火) キャディの一言

6月23日(火) キャディの一言 ゴルフにおいてキャディという仕事があります。お客様と一緒にコースを回り、快適にプレーできるようにサポートする仕事です。 コースの説明をしたり、ゴルフクラブを運んだり、コースを外れたボールを捜したりもしますが、大切な役割の一つは、前の組との間隔を調整することです。詰め過ぎず、離れ過ぎず、スムーズな進行を促す役割です。 あるゴルフ場で、前の組全員がスロープレイをしていました。プレーヤーの一人がイライラして、すぐにでも打ちたい様子でした。 その時、担当のキャディが一言「お客さんはよく飛ぶから、少々お待ちください」と明るく声をかけたのです。その場で笑いが起き、イライラした空気が和やかになりました。 前の組の人にボールが当たれば、大怪我にもつながりかねません。プレーヤーの気持ちを汲み取って、気分を損なわずに、最悪の状況を回避したのでした。 職場においても見習いたい、さりげない言葉の選び方です。 今日の心がけ◆言葉で場を和やかにしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月23日

コメント(0)

-

6月22日(月) 後始末の流儀

6月22日(月) 後始末の流儀 使用した道具や場所を速やかに片づけたり、清掃したりすることは、結果として、良い仕事につながります。また、会社の安定と発展にも結びつきます。 では、どのようにすれば、面倒な後始末ができるようになるでしょう。たとえば、次の三点の事柄に努めてみましょう。 1使った道具はその手で定位置に戻し、机やイスはその場で整頓、清掃を行なう。2日に一度使用する場所や道具は、日に一度、手入れや掃除をする。3使う前より美しくしてお返しする。 水場やトイレ、玄関などは、日に一度は使用するので、きれいであっても毎日清掃することが肝要です。また、身近な道具や機器類に愛称をつけ、家族や恋人同様の存在として触れ合えば、等閑にできない心も生まれるでしょう。 1から3の事柄に加えて、役割を果たし、処分される物たちに、礼を尽くす後始末を行ないましょう。物が一定の空間を占め、人間と等しい役割を有するということは、物そのものに宿る命があると捉えたいものです。 今日の心がけ◆捨てる時に「ありがとう」の心を添えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月22日

コメント(0)

-

6月21日(日) 便利さの陰で

6月21日(日) 便利さの陰で 朝晩のラッシュ時、駅のエスカレーターに、長蛇の列ができている光景がよく見られます。階段とエスカレーターがあれば、迷わずエスカレーターを使う、という人も多いでしょう。 世の中が車社会になり、歩く機会が少なくなってきました。車で通勤して、パソコンの前で仕事をする人なら、一日の歩数は千歩に満たないかもしれません。 家庭においても、テレビやクーラーだけでなく、室内灯や扇風機にもリモコンが装備されています。乾燥まで全自動で行なう洗濯機の普及などにより、家事に要する運動量も少なくなりました。 生活のあらゆる場面で便利さを享受する一方で、体を動かす機会は、この先もどんどん少なくなるでしょう。 その上、「おいしいものは食べたい」「体は動かしたくない」「でもやせたい」と悩むのが人の常です。せめて歩く時間を日常の中で増やすよう、生活パターンを工夫しましょう。 今日の心がけ◆歩く時間を増やしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。

2015年06月21日

コメント(0)

-

7月10日(金) 弁当への思い

7月10日(金) 弁当への思い Sさんが息子の入学式の後の保護者会に出席した時のことです。担任の先生から次のような話がありました。「これからの三年間、大変でしょうが、できるだけ弁当を持たせてあげてください」。 と思ったSさんですが、「お弁当を持たせることは、親の愛情を伝えることです。きっと思いが伝わりますよ」という先生の言葉で心が決まりました。 その後三年間、体調を崩した時もありましたが、との祈りを込め、毎日弁当を持たせることができました。 息子はサッカー部に所属しましたが、三年間一日も練習を休むことなく頑張り通しました。また、「部活で疲れた」などと言い訳せず、学業の面でも好成績を修めることができたのです。 直接「がんばれ」とは声をかけませんでしたが、先生の言うように、弁当を通して、親の祈りが息子の心に響いたのかもしれないと思うSさんです。 今日の心がけ◆一つのことに思いを込めてやり続けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月20日

コメント(0)

-

7月 9日(木) 人前に立つ憂鬱

7月 9日(木) 人前に立つ憂鬱 朝礼などで、人前に立って話すことは、業務上のこととはいえ大変なことです。本誌『職場の教養』の、感想を言う場合も同様でしょう。 人前で、堂々と自分の意見を言える人は多くありません。感想を発表する当番が迫ってくると、日に日に憂鬱な気持ちになる人も、少なくないようです。 感想として、「ここに書いてある通りです」と一言述べる場合もあります。本当にそう感じたなら、もちろんそれも良しですが、感想を述べる際に肝心なのは、「自分はどう感じたか」を述べることではないでしょうか。 同じ文を読んでも、感じ方は人それぞれです。同じ感想にはならないはずです。本来の目的を考えれば、「今日の内容には賛成できない。なぜなら・・・」という感想があってもよいでしょう。 職場内の意思疎通をより良くするために、様々な意見を言い、互いに伸び伸びと議論し合える環境を、一人ひとりの勇気によって築いていきたいものです。 そうした職場環境は、感想を発表する際の憂鬱さも和らげるでしょう。 今日の心がけ◆自分の意見を堂々と述べましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年06月20日

コメント(0)

-

7月 8日(水) 洗車と故障

7月 8日(水) 洗車と故障 「なぜ、こんなに故障が多いのだろう。この、ポンコツが!」 これはAさんの口癖です。Aさんの悩みは、自家用車がすぐに故障してしまうことでした。腹を立てては、車体を足蹴りにすることもありました。 そんなAさんは、ある日参加したセミナーで「物は生きている」という話を聞きました。「物に感謝することもなく、乱暴に扱っていると、故障しやすくなりますよ」という話を聞き、ハッとしました。思い当たることがあったからです。 Aさんは鹿児島県に住んでいます。活火山である桜島が噴火すると、火山灰が車に付着して、汚れてしまいます。せっかく洗車をしても、桜島が噴火するとまた汚れてしまうので、と、そのまま放っていたのです。 セミナーを機に、Aさんは、と感謝を込めて、まめに洗車を行なうようになりました。 火山灰が降るとやはりすぐ汚れてしまいますが、故障はずいぶん減ってきました。また、以前より車への愛着も湧くようになったのです。 今日の心がけ◆物への愛着を深めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2015年06月20日

コメント(0)

-

7月 7日(火) 七夕の教訓

7月 7日(火) 七夕の教訓 機織りの上手な織姫と、牛飼いの彦星は、七夕の夜、一年に一度だけ天の川にかかる橋の上で会うことができる、という伝説があります。 織姫も彦星も真面目に働いていましたが、結婚した二人は働かなくなってしまいます。怒った天の神様は、天の川をはさんで、二人を引き離してしまいました。 ところが、二人があまりに悲しむので、天の神様は、毎日真面目に働くことを条件に、年に一度だけ会うことを許したという話です。 一般的には、ロマンチックに語られる七夕伝説です。しかし一方では、「結婚や恋愛も、その扱いを誤ると痛いしっぺ返しを受ける」という注意を促しているとも受け止めることができます。 心豊かな生活を送る上で、大きな糧となるのが、結婚であり恋愛です。様々な娯楽や芸術も、私たちの生活を潤いのあるものにしてくれます。 しかし、これらも没頭し過ぎると、仕事に支障をきたしかねません。そのバランスが保たれているからこそ、互いを補い合い、高め合う関係になるのでしょう。 今日の心がけ◆仕事と生活のバランスを保ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月20日

コメント(0)

-

7月 6日(月) 山開き

7月 6日(月) 山開き 毎年、七月一日は富士山の山開きがあります。しかし近年、この日の開通が難しくなっている登山ルートがあります。 富士宮登山口や御殿場登山口などからは、残雪で山頂への道が塞がれ、途中までしか入山規制が解けないのです。これは、登山者の安全を考えての措置ですが、中にはと、山頂まで登ってしまう人もいるようです。 たとえ自分の安全確保に自信があったとしても、そうした行為が周囲に及ぼす影響を考えるべきでしょう。なぜなら、それを見て、安易に真似をしてしまう人がいるかもしれないからです。 これは山だけに限りません。夏になり、海や川など自然の中に出かける際にも、同様の配慮は必要でしょう。 大人はついと思って行動をしがちですが、子供が見ていて真似をするかもしれません。 何よりも自然への畏敬の念を持って、海や川、山へ出かけたいものです。 今日の心がけ◆子供の見本となる行動をしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月20日

コメント(0)

-

7月 5日(日) 電車内の迷惑行為

7月 5日(日) 電車内の迷惑行為 日本民営鉄道協会が駅と電車内のマナーに関するアンケートを実施しました。「あなたが電車を利用される場合、迷惑と感じる行為を三つまでお知らせください」という問いに対して、六年連続で一位となったのが「騒々しい会話・はしゃぎまわり等」という回答でした。 以下、「座席の座り方」「乗降時のマナー」「携帯電話・スマートフォンの着信音や通話」「ヘッドホンからの音漏れ」と続きました。これらの迷惑行為は、その場に居合わせれば誰でも不快に感じるでしょう。 それでも、なくならない背景には、 といった自己本位的な考えがあるからかもしれません。 モラルやマナーは、お互いが気持ちよく過ごすためのものです。人にだけ求めるものではありません。「自分の行為を人にされたらどう思うか」と、反対の立場から見つめ直すことが、公共の場でのマナーの原点でしょう。 今日の心がけ◆自分のマナーを点検しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月20日

コメント(0)

-

7月 4日(土) 作り手を知ろう

7月 4日(土) 作り手を知ろう 『食べる通信』という情報誌が、評判を呼んでいます。 約十ページの誌面では、独自の手法やこだわりで食材を作り続ける生産者にスポットを当てる特集記事を掲載。「おまけ」として、誌面で取り上げた農水産物や旬の食材を定期購読者に届ける仕組みになっています。 この取り組みは、二〇一三年にNPO法人東北:開墾塾から始まり、今では全国九つの地域に広がるまでになりました。 同団体の高橋博之代表理事は、誌面を通じて生産者の熱意や苦労を伝えることで、「生産者と消費者がもっとつながる仕組みが必要」だと考えています。 作っている人の名前と顔、そして「食材に込められた思い」を知ることができれば、消費者と生産者とのつながりは、より強いものになるでしょう。 消費者の立場からも、生産者との結びつきをより強くするためにできることがあります。日頃何気なく口にする食材について、作り手の苦労やその物の成り立ち、由来を知ることから始めたいものです。 今日の心がけ◆口にする食材に関心を持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。

2015年06月20日

コメント(0)

-

7月 3日(金) 壊れていたメガネ

7月 3日(金) 壊れていたメガネ 私たちの生活は、様々な物に支えられています。普段使い慣れた物が、突然使えなくなってしまったら、どうなるでしょう。 近視のNさんは、いつもメガネを使用しています。ある朝、メガネをかけると、右目だけがぼやけて見えました。不思議に思い、メガネをはずしてみると、右目のレンズが外れてしまっていたのです。 こんなことがあるのか、と驚いたNさん。とりあえずスペアのメガネを着用し、職場に向かいました。しかし、違和感があって仕事がはかどりません。 同僚に、壊れたメガネの話をすると、「身近な物ほど、失って初めてその大切さに気づくものだよね」と言われました。まさにその通りでした。いつものメガネがあまりにも身近で、その大切さを考えたことはなかったのです。 その出来事以来、Nさんの、メガネの扱い方が変わりました。具体的には、乱雑に置かない、レンズの汚れを丁寧に拭く、寝る時はケースにしまうなどです。 以前にも増して、馴染みのメガネに対する愛着が涌いてきたのでした。 今日の心がけ◆身近な物を丁寧に扱いましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月20日

コメント(0)

-

7月 2日(木) スマートフォンと会話

7月 2日(木) スマートフォンと会話 とあるスーパーマーケットの休憩コーナーで、三組の親子連れが休憩し、子供を遊ばせていました。 どの父親、母親も、子供を遊ばせながら、手元のスマートフォンを眺めています。時折、子供と一言二言交わしては、すぐにまた画面に目をやります。 同様の光景は、電車の中やレストランでもよく見かけるでしょう。いずれ巣立っていく子供たちと、一緒に過ごす時間は限られているにも関わらず、会話をするより、スマートフォンに目をやってしまいがちな昨今です。 これは家族の話に限らず、広く社会人にも当てはまるでしょう。同僚や友人と食事に行った時、電車や車に乗っている時、または休憩時間中に、会話をするより、各々が自分の世界に浸っていることが多いのではありませんか。 人と人との一番のつながりは、直に会話をすることでしょう。デジタル機器の便利さは享受しながらも、今を生きる大人の一人として、自分の姿が周囲にどのように映っているのか、時々、客観的に点検したいものです。 今日の心がけ◆会話を大切にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。

2015年06月20日

コメント(0)

-

7月 1日(水) 整頓の威力

7月 1日(水) 整頓の威力 電気設備業を営むA社は、昨年、高卒の新入社員を採用しました。もともと採用の予定はなかったものの、急遽、採用を決めたのには訳がありました。 発端は、A社の作業車がいつも給油しているガソリンスタンドです。給油中、アルバイトの高校三年生から、「高卒の採用はないのですか」と尋ねられました。 ほかの社員からも同じ話を聞いたA社の社長は、と気にかかり、別の社員に、理由を尋ねてもらいました。 すると、「どの作業車もいつも道具類がきれいに整頓されていて、こんな先輩たちのいる会社で仕事がしたい」という答えが返ってきたのです。 心を動かされた社長は、急遽、入社試験を実施。成績優秀で親思いの優しい面を知り、即座に内定を出したということです。 私たちの仕事は、お客様の面前で行なうばかりではありません。むしろ誰の目にも触れない仕事の方が多いくらいでしょう。他人には評価されにくい部分でも、心を込め、手を抜かない仕事ぶりは、良き出会いや状況を招き寄せるものです。 今日の心がけ◆見えない部分に磨きをかけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2015年06月20日

コメント(0)

-

6月20日(土) 戸棚のレールに

6月20日(土) 戸棚のレールに Sさんの会社では、毎朝十分間、部屋とデスク周りの清掃を行なっています。 と、Sさんは内心、鼻を高くしていました。ところがある時、その鼻をぽっきり折られるような出来事がありました。 二年前に退職した先輩が、「近くに来たから」と、会社に立ち寄ってくれました。尊敬していた先輩でもあり、懐かしくいろいろな話をしました。 「今でも、朝の清掃は続けているんだね」と先輩が言うので、「はい、もちろんです」と、Sさんは誇らしく答えました。 すると先輩は、戸棚を指差しながら、「もっと隅々まで行き届くと、S君はより大きくなると思うよ。老婆心だけど」と、笑いながら言うのです。見ると、戸棚のレールには、綿のような埃が積もっているのでした。 この一件から、隠れたところや部屋の隅々まで意識を向けるようになったSさんです。清掃する場所は、戸棚のレール以外にも、まだたくさんありました。 今日の心がけ◆細部にまで心を向けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2015年06月20日

コメント(0)

-

6月19日(金) すっきりしないシャンプー

6月19日(金) すっきりしないシャンプー Mさんは長年、馴染みの美容室に通っています。春、その美容室に新しいスタッフが入りました。専門学校を出たばかりで、まだ見習い中とのことです。 カットが終わると、その見習いスタッフが髪を洗う担当になりました。「シャンプーはすっきりするほうになさいますか?」と尋ねられました。 その日は涼しかったので、「ほかにもありますか?」と聞くと、「あとは・・・すっきりしないほうがあります」との返事が返ってきました。 「すっきりしない」という言葉に笑いをこらえつつ、そのシャンプーを選んだMさん。しばらくして、見習いスタッフも、自分の失言に気づいたようです。「すっきりしない、はおかしいですね」と恥ずかしそうに言いました。 「どう言えばよかったでしょうか?」「地肌にやさしい、はどう?」「そうですね、わかりました」と、ひとしきり会話を楽しんで、店を後にしました。 こうした言い間違いは誰にでもあるでしょう。何ごとも臆せず、一つずつ学んでいけばよいのです。隣にいる先輩も、きっと初々しい時代があったはずです。 今日の心がけ◆体験を通じて語彙を増やしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。

2015年06月19日

コメント(0)

-

6月18日(木) 食と心

6月18日(木) 食と心 「食べ物の好き嫌いをする人は、同じだけ人の好き嫌いもあるものだよ」 これは、Kさんが若手社員時代、先輩から言われた言葉です。一緒に昼食を食べていた時、苦手な食べ物を残していた姿を見ての助言でした。 指摘された通り、食にも人にも選り好みが多かったKさん。それからは、嫌いな食べ物を前にした時、好きにはなれなくとも、まずと心で唱えてから食べるようにしました。 するとと気づいたのです。苦いものは苦いものとして、ありのままを受け入れようと決意すると、次第に好き嫌いが減り、人間関係も良好になってきました。息子まで苦手な野菜をよく食べるようになった、という副産物も生まれました。 毎年六月は食育月間です。食育をすすめる上で「食を大切にする心」は欠かせません。その心は、あらゆる場面で影響を及ぼします。 今日から、苦手な食べ物ほど感謝していただくことを実行してみませんか。 今日の心がけ◆食を大切にする意識を育みましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年06月18日

コメント(0)

-

6月17日(水) 花菖蒲

6月17日(水) 花菖蒲 各地の菖蒲閻で花菖蒲が咲き競っています。梅雨時の代表的な花の一つです。 花菖蒲は二千種以上といわれるほどに品種が多く、花の色は、紫から白やピンクまで多種多様、花の形も一重あり、八重咲きあり、さらには私たちの想像を超えるような「変わり咲き」の種類も多く、見る者を飽きさせません。 花菖蒲がこれほど品種を増やした陰には、江戸時代後期の旗本・松平定朝(通称・菖翁)の努力がありました。 定朝は京都西町奉行などを務めるかたわら、花菖蒲を愛しました。江戸麻布の二千四百坪の邸宅には、各地から変わった色や形の花を集め、これらを六十年以上に渡って交配させ、新品種の開発に取り組みました。 定朝が八十四歳で亡くなるまでに作った新品種は、三百種近くにのぼります。その見事さは江戸中の評判となり、多くの見学者が邸宅に押しかけました。 そればかりでなく、現代において私たちが見ることができる花菖蒲の大多数も、彼が作り出した品種の子孫であるといわれています。 今日の心がけ◆先人の技術の粋を鑑賞しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。倫理法人会に入会すると毎月30冊送ってもらえます。ご希望があれば、活力朝礼のやりかたを指導してもらえます。(もちろん無料で)お問いあわせはお近くの倫理法人会まで

2015年06月17日

コメント(0)

-

6月16日(火) 賞状の名入れ

6月16日(火) 賞状の名入れ 達筆なEさんは、社内で、祝儀袋や賞状の名入れを頼まれることがあります。 ある日、賞状の名入れを頼まれた際のことです。「失敗した時のために」と、依頼者は、賞状を二枚用意してくれました。 また、名前に「殿」は必要かと質問したところ、名前だけでよいことを教えてくれ、さらに、以前撮ってあった賞状の写真をわざわざ届けてくれたのです。 その写真がとても役に立ちました。百間は一見に如かずで、文字の大きさや配置など、写真を参考に、名入れをすることができました。そして、その依頼者が、Eさんが書きやすいようにと配慮してくれたことをありがたく思いました。 仕事を依頼する場合、「後は任せた」と言いつつ、できあがったものを手直しすることは多くあります。最初に、ベストな仕事をしてもらえる配慮をすることはとても大切でしょう。 Eさんは以後、人に仕事を依頼する際、「自分が依頼された時にわかりやすいかどうか」を常に念頭に置いています。 今日の心がけ◆仕事の頼み方を見直しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月16日

コメント(0)

-

6月15日(月) 響きと間

6月15日(月) 響きと間 狂言師の善竹十郎氏が初舞台を踏んだのは六歳の時です。芸歴はすでに六十年を超えていますが、自分の芸が完璧だと思ったことは一度もないそうです。 狂言は、能楽堂だけではなく、野外や大ホールで演じられることもあるため、どこまで声を響かせることができるかが大きなポイントになります。 「一言発することで、お客様の心をぐっと摑まなければいけない。響かなければ、お客様の心はすぐ離れてしまう」と語る善竹氏。数十メートル先でも聞き取れそうな張りのある声は、狂言の基本の立ち姿「かまえ」が土台となっています。 また、狂言における間の取り方は、会場の雰囲気を左右します。そうした響きと間を、長年の修練と数多くの舞台経験を通じて、氏は体得してきたのです。 私たちの仕事においても、声の響きと間は重要です。たった一言が相手の心を摑むこともあれば、ゆったりとした間が、互いの信頼を増すこともあるでしょう。 それらは一朝一夕に身につくものではありません。相手を思いやる気持ちと様々な経験を積むことが、心に響く言動を生み出していくのです。 今日の心がけ◆相手の心に響く声を発しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月15日

コメント(0)

-

6月14日(日) 黒板のアート

6月14日(日) 黒板のアート ある朝、子供たちが学校に登校すると、教室の黒板に、チョークで巨大な絵が描かれています。内緒で描かれた黒板のアートに、登校した子供たちから「すごい!」と歓声が上がります。 これは、武蔵野美術大学の教授と学生が、美術教育の普及を目的とした「旅するムサビプロジェクト」の一環で行なう「黒板ジャック」という活動です。 「黒板ジャックを通じて、美術が日常と一体化して生活の中に息づいていることを感じてもらえれば」と、主催する三澤一実教授は語ります。授業が始まる頃には、黒板の絵は消されてしまいますが、心に刻まれた感動は消えないでしょう。 芸術や美術というと、日常とは別世界にあるもの、と決め付けてしまいがちですが、見慣れた場所や使い慣れた物も、アートの舞台になります。身のまわりには、美的センスに優れた看板や広告、映像も溢れています。 日常の中で本物の美に触れる体験、美しいものを発見する感動は、お客様に、より質の高い仕事を提供できるセンスを磨くことにつながるでしょう。 今日の心がけ◆日常に美を見いだしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月14日

コメント(0)

-

6月13日(土) 梅雨の体調管理

6月13日(土) 梅雨の体調管理 梅雨の季節がやってきました。体調管理はうまくできていますか。 「梅雨」の由来は諸説ありますが、「梅の熟す時期の雨」だといわれています。それを「つゆ」と呼ぶようになったのは、「露」からきたと考える説、梅の実が熟し潰れる時期であることから「潰ゆ」と関連づける説もあります。 さらに中国では、黴の生えやすい時期の雨という意味で、「黴雨」の字が当てられていました。日本に伝わった際、黴では語感が悪いため、同じ「ばい」で日本の季節に合った「梅」の字を使い、「梅雨」になったともいわれます。 梅雨時は食べ物が腐りやすいため、調理法はもちろん、調理道具の消毒等で細菌の発生にも気をつけ、清潔に保ちたいものです。 体調面では、湿気が高いこと、気温差があることから、体温調節がうまくいかず、だるさや疲労感を感じやすくなりがちです。 体調管理も仕事の一つです。食事や睡眠をしっかりとり、手洗いの慣行など生活習慣に気を配り、積極的に体を動かして、心身の健康を維持しましょう。 今日の心がけ◆季節に応じて体調を整えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2015年06月13日

コメント(0)

-

6月12日(金) 小さな旅

6月12日(金) 小さな旅 休日出勤の振替で、平日休みとなったS氏。特に用事はありませんでしたが、通勤経路とは逆方向の電車に乗って、終着駅まで行ってみることにしました。 これまでの休みの日は、仕事の疲れから、ひたすら寝るだけだったS氏です。旅のきっかけは、作家の内田百間の著書を読んだことでした。 「用事がなければ、何処へ行ってはいけないという訳はない。何も用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行ってこようと思う」という一節が頭に残り、こうした旅を自分もしてみたいと思ったからです。 初めて訪れた終着駅周辺は、緑豊かな町でした。あてどなく歩くと、小学校で運動会の練習をしています。と、最近の学校事情を肌で感じることができました。 忙しい合間でも、日常を抜け出してみると、様々な気づきがあるものだなと感じながら帰途についたS氏。帰りの車内で、車窓を眺めながら、と、明日への充電を終えたのでした。 今日の心がけ◆心に空所をつくりましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。朝礼に利用すると、とても効果が高いと思います。書店では売っていません。倫理法人会に入会すると毎月30冊もらえます。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。翌月分の職場の教養は20日に、それまでに出来たぶんだけを掲載します。

2015年06月12日

コメント(0)

-

6月11日(木) コミュニケーション

6月11日(木) コミュニケーション 人は、人との関わりなしには生活していけません。良い人間関係は、人を成長させ、心に豊かさを与えてくれるでしょう。 成長している企業は、社内のコミュニケーションがよく図られ、風通しが良いものです。上司と部下、同僚同士の関係がうまく保たれています。 人と人とのつながりは、一朝一夕にできるものではありません。よい社内コミュニケーションを築くための方法を三つ紹介しましょう。 まず、相手の話をよく聴きましょう。相手の立場を思いやる気持ちで、「聴き上手」になることが一番大切です。話をよく聴くことができるようになって初めて、次に「会話」が生まれてくるものです。 また、「おはようございます」という挨拶を、明るく笑顔で行ないましょう。そして、会話をする際には「○○さん」と相手の名前を呼ぶことが、心を通わせるきっかけになるでしょう。 コミュニケーションが深まれば、仕事への意欲もより高まっていくものです。 今日の心がけ◆会話の中で名前を呼びましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年06月11日

コメント(0)

-

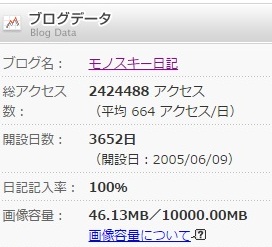

昨日、モノスキー日記が 開設10年を迎えました。

昨日、モノスキー日記が 開設10年を迎えました。10年前の2005年6月9日、楽天ブログを始めてな・・なんと丸10年、3652日分の日記を掲載し続けてきました。最近、楽天ブログはきびしくなっていて、100%を維持するのは大変です。朝5時から翌朝5時までに、書き込みをしないとすぐに99.9%に落ちます。いちおう後で、記事は書き込めるものの日記記入率は元には戻りません。0.1%を上げるには何十日もかかるのです。朝5時というのが曲者で、早すぎたら前の日の日記としてカウントされるのです。だから油断できません。

2015年06月10日

コメント(0)

-

6月10日(水) 好きにやってごらん

6月10日(水) 好きにやってごらん 佐藤信夫氏は、フィギュアスケートコーチとして、多くの日本を代表する選手を指導してきました。ソチオリンピックでも、「思い通りにやってごらん」と佐藤氏に送り出された浅田真央選手が、見事な演技を披露しました。 コーチが「あなたの好きにやってごらん」と選手を送り出すのは、責任を放棄する意味ではなく、「何が起きた時には自分が全責任を負う」という指導者としての覚悟ができている時だ、と氏は語ります。 信頼されることで、選手はのびのびと力を発揮することができます。それはスポーツの世界だけではなく、職場においても同じでしょう。 上司や先輩が「あなたなら大丈夫」と、心の底から信じて仕事を任せると、部下はと、いきいきと業務に励むものです。 逆に「大丈夫かな?」と不安な心持ちでいると、その心の動きが伝わるように失敗を恐れ、自分の力を発揮できなくなるのです。 仕事を任せる際は、まず相手を信じることから始めましょう。 今日の心がけ◆信じて任せましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。職場の教養を利用すると、活力ある朝礼をするのに役立ちます。

2015年06月10日

コメント(0)

-

本日、モノスキー日記が 開設10年を迎えました。

本日、モノスキー日記が 開設10年を迎えました。10年前の2005年6月9日、楽天ブログを始めてな・・なんと丸10年、3652日分の日記を掲載し続けてきました。「新着記事一覧」から過去の記事の投稿数を見ると・・・全10460件 (10460件中 1-50件目)なんと10,000件を越える投稿をしているようです。スタートは「モノスキーな経営者のためになる独り言」というタイトルでした。モノスキーは、「一本のスキー」のこと。私の数少ない趣味のひとつがモノスキーなのです。ただ、スキーねたではとても毎日は書けないので、物好きーとモノスキーをかけ合わせてみました。経営のお役に立てるような記事を書いていければいいなぁとの思いでスタートしました。ともかく途切れずに、10年間、日記記入率100%を維持しています。最近、楽天ブログはきびしくなっていて、100%を維持するのは大変です。このことについては、また・・・

2015年06月09日

コメント(0)

-

6月 9日(火) 助手席の仕事

6月 9日(火) 助手席の仕事 住宅販売会社に入社し、新入社員研修を終えて、三ヵ月が過ぎたMさん。 先輩が運転する車に同乗し、住宅を購入したお客様を訪ねて、アフターサービスの巡回をする担当になりました。 朝一番に先輩と打ち合わせをして、その日に訪問予定のお客様を確認します。社用事にはカーナビが搭載されていないため、地図を見ながら誘導しなければなりません。移動経路を考えるのが、Mさんに与えられた最初の仕事でした。 ある日のことです。一軒目の訪問を終え、次のお客様の家へ向かう途中の出来事でした。交差点に差し掛かった時、先輩が突然「左を見て!」と言いました。その交差点は、運転席から左方の確認がしづらい交差点だったのです。 慌てたMさんは、一所懸命地図を見ていたため、と勘違いをしてしまいました。幸い、慎重に交差点へ進入して、事なきを得ました。 目の前のことや自分の仕事だけに集中するのではなく、八方に気を配ることを教えられたMさんでした。 今日の心がけ◆集中しながらも気を配りましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月09日

コメント(0)

-

6月 8日(月) 挨拶が示す人柄

6月 8日(月) 挨拶が示す人柄 日常生活には、様々な出会いと別れの場面があります。その時の挨拶の仕方によって、仕事の成否が決まることさえあります。 経営者のA氏は、取引先を選定する際、見積書の金額以上に、営業マンの挨拶を重視するそうです。と考えているのです。 また、交渉の場以外での営業マンの挨拶も重視します。取引の決定権を持つ自分への挨拶がいくら素晴らしくても、受付に対してぞんざいな態度であれば、採用は見送ります。 一方、商品説明がうまくいかなくても、帰り際に深々とお辞儀をする姿が目に留まれば、再度説明を依頼することもあります。 魅力的な挨拶は、相手の心に届き、その心を動かす力を持っています。顔を合わせる時はもちろんのこと、終わりや別れの挨拶にも人柄が表われるものと、心に留めておきましょう。 今日の心がけ◆挨拶の良い習慣を身につけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月08日

コメント(0)

-

6月 7日(日) 点滴石を穿つ(てんてきいしをうがつ)

6月 7日(日) 点滴石を穿つ(てんてきいしをうがつ) 物事のスタートでつまずいたり、途中で失敗をして止めてしまった苦い経験は、誰でも一つや二つあることでしょう。 「また失敗をしたらどうしよう」と、つい臆病になりがちですが、大切なのは、失敗を活かすことができるかどうかです。 たとえ失敗しても、「なぜ失敗をしたのか、何か原因なのか」を振り返り、その失敗を糧にしてやり続けていくところに、物事は成就します。 「点滴石を穿つ」という諺があります。「軒下から落ちるわずかな雨垂れでも、長い間同じところに落ち続ければ、堅い石に穴をあけてしまう」という意味です。 ひとかどの人物といわれる人や、一流のスポーツ選手でも、皆はじめから素晴らしかったのではありません。何度つまずいても、克服する術を見つけ、諦めずに継続したからこそ成功に結びついたのでしょう。 苦しさの中に努力を重ね。失敗も含めた苦い経験を糧にして、人生の新しい幕が開かれるのです。 今日の心がけ◆失敗を継続の糧にしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。各地の倫理法人会では、毎週モーニングセミナーが開催されます。特定の宗教や政治にとらわれることなく、多面的な学びができるのが特徴です。

2015年06月07日

コメント(0)

-

6月 6日(土) 目標はあるか

6月 6日(土) 目標はあるか お金は、ただ何となく貯まるものではありません。もし百万円を貯めようとした時、とかと思っている人は、なかなか貯まらないでしょう。 逆に、何かの目標があって、それに向かって節約をしたり、計画を立てて積み立てていく人は必ず貯まります。 目標を持ち、それを達成するための計画を立て、努力をする人にのみ、目標は成就します。目標があるかないかでは、やがて雲泥の差となって開いてきます。 ある会社のトップセールスマンは、次のように語っています。 「営業部に配属された時、まず何とか先輩を追い抜きたいという目標を立てて頑張りました。その次に、所属する部署で一番になりたいと目標を立てました。それを達成すると、今度は会社で一番になる目標を立てて努力してきました」 そのセールスマンは今、自分自身の業績の更新に挑戦しています。目標を段階的に立てて、一歩一歩着実に努力していきましょう。 今日の心がけ◆段階的に目標を立てましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2015年06月06日

コメント(0)

-

6月 6日(土) 目標はあるか

6月 6日(土) 目標はあるか お金は、ただ何となく貯まるものではありません。もし百万円を貯めようとした時、とかと思っている人は、なかなか貯まらないでしょう。 逆に、何かの目標があって、それに向かって節約をしたり、計画を立てて積み立てていく人は必ず貯まります。 目標を持ち、それを達成するための計画を立て、努力をする人にのみ、目標は成就します。目標があるかないかでは、やがて雲泥の差となって開いてきます。 ある会社のトップセールスマンは、次のように語っています。 「営業部に配属された時、まず何とか先輩を追い抜きたいという目標を立てて頑張りました。その次に、所属する部署で一番になりたいと目標を立てました。それを達成すると、今度は会社で一番になる目標を立てて努力してきました」 そのセールスマンは今、自分自身の業績の更新に挑戦しています。目標を段階的に立てて、一歩一歩着実に努力していきましょう。 今日の心がけ◆段階的に目標を立てましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在までずっと続いています。O君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。

2015年06月06日

コメント(0)

-

6月 5日(金) 大先輩の口癖

6月 5日(金) 大先輩の口癖 Nさんが、職場の大先輩であるBさんと一緒に食事をした時のことです。 「いつも笑顔で、長年元気に働いていらっしゃる秘訣は、何かありますか」と質問をすると、次のように答えました。 「『ありがたいなあ』という感謝の言葉、『素晴らしいなあ』という感動の言葉、『嬉しいなあ』という喜びの言葉。この三つを、いつでも、どこでも、何度でも発するようにしているよ。ただそれだけ。他には別にありませんね」 Nさんはその答えに驚きました。「ありがたいな」「素晴らしいな」「嬉しいな」という三つの言葉は、Bさんの口癖だと思っていたからです。 実際は、意識して発していたのだと知ったNさん。と思い、三つの言葉を習慣にすることを決心したのでした。 言葉の習慣は、心の習慣です。言葉を変えれば、心も少しずつ変わってくるでしょう。Nさんは「最近、笑顔が増えたね」と職場で評判になっています。 今日の心がけ◆言葉で心を朗らかにしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月05日

コメント(0)

-

6月 4日(木) 雨の贈り物

6月 4日(木) 雨の贈り物 レストランを経営するY氏は、毎年夏が近づくと、憂鬱な気分になります。 一年の中でも特にジメジメとして、湿度が高くなるこの時期は、食材の保存や管理にも神経質になります。 何より気が重いのはトイレの清掃です。毎日、開店前にきれいに磨きあげるのですが、日中になると、床が湿気でぬれて、滑りやすくなります。また、雨の日に来店したお客様の靴で、床が汚れてしまうのです。 六月のある日、開店当初から応援してくれている商店街の役員が来店しました。その役員も、同じようにレストランを経営しています。 「この時期は気持ちも体も滅入るけれど、雨も必要があって降ってくれているんだよな」と独り言のようにつぶやいた言葉に、Y氏はハッとしました。 見方が変わって、Y氏の心も晴れやかになったのです。 今日の心がけ◆雨の日の来客を喜びましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。著作権は(一社)倫理研究所にあります。掲載しているこの文章は、知的障がいをもつ弊社のO君が、トレーニングのために入力してくれているものです。こうして発表の場がありますと彼の喜びにつながります。やりがいと喜びは継続の源泉になり、2001年5月から現在まで一日も欠くことなくずっと続いています。著作権に問題があることは承知していますが、倫理の普及に役立ち、かつO君のやりがいに繋がっていることを勘案して公開しています。以上の点をご理解いただき、文章の取り扱いには配慮をお願いします。

2015年06月04日

コメント(0)

-

6月 3日(水) 衣替えで働く心を整える

6月 3日(水) 衣替えで働く心を整える 衣替えの季節を迎えました。 衣替えの歴史は古く、中国の習慣を日本に取り入れたのは平安時代のことです。やがて、貴族から庶民へとその風習が広がりました。 この習慣が定着し、今もなお私たちの生活に息づいています。学校や会社の制服は、六月と十月に、夏服・冬服が替わるところが多いでしょう。 衣替えを単に「衣服を改める」日だけでなく、私たちの体を、寒風や灼熱の太陽から守ってくれた、衣服に感謝する機会にしてはどうでしょうか。 冬物の衣服やコートなどをクリーニングに出す際、「今までありがとう」の一言を添え、丁寧に仕舞ったり、処分したりするのです。 自分自身に衣服を大切に扱う心が養われると、家族や職場の人にも伝播していくでしょう。制服を清潔に保つ、破れやほつれを未然に防ぐ、すぐに修繕するなどの形となって、その心は表われます。 普段は気に留めない制服や今着ている服に着目し、働く心を整えたいものです。 今日の心がけ◆今着ている服に感謝しましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2015年06月03日

コメント(0)

-

6月 2日(火) チーム力

6月 2日(火) チーム力 落語家の立川志の輔さんは、古典落語のみならず、新作落語にも取り組んでいます。その中に「親の顔」という落語があります。 主人公は、小学生のキンタ君です。テストの結果が五点だったので、親が学校に呼び出されるのですが、その答案がユニークです。 「タロウ君とジロウ君が草刈りをします。タロウ君は二分の一、ジロウ君は三分の一やります。草はどれだけ残るでしょうか?」という問題に、キンタ君は「やってみなければわからない」と答えました。 「だってさ、タロウ君とジロウ君の仲が良ければ、すぐに遊びに行きたいから、パーッとやっちゃうでしょ。でも、仲が悪かったら、なるべく相手にやらせたいから、お互いに見ているだけで、進まないかもしれないじゃない」 落語は人の心の機微を描いているだけに、職場の人間関係に当てはまることもあるでしょう。数人のチームで同じ仕事をする時、人数を越えた力を発揮する場面もあれば、逆に、マイナスになる場合があるかもしれません。 今日の心がけ◆チームの結束力を高めましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。職場の教養は、毎日当日分を掲載しています。職場の教養を使うと、活力あふれる朝礼が出来ます。朝礼の準備などであらかじめ読みたい方のため、楽天ブログの当月の1日に、1か月分をまとめて掲載させていただきます。左のカレンダーから1日をクリックしてください。

2015年06月02日

コメント(0)

-

6月30日(火) 眼を守る

6月30日(火) 眼を守る 夏の日差しが感じられる時季を迎えました。春から夏にかけて、紫外線の量も多くなります。過度な紫外線は、眼疾患を引き起こす可能性があるといわれます。 一般にアフリカの人は視力が良いといわれますが、年齢が上がるにつれて、視力が極端に低下する人が多い傾向がみられます。これは、日本の二倍以上といわれる紫外線を裸眼に浴びることに要因がある、と専門家は指摘します。 紫外線から目を守るには、広いつばの帽子や紫外線をカットするメガネ、コンタクトレンズなどが有効です。長時間、屋外で作業する場合は、こうした対策が後々の眼の健康のためにも大切になるでしょう。 日常の習慣が後年に影響するのは、眼を守ることに限りません。「セルフメデイケーション」という言葉があるように、人任せにしないで、自らの健康を管理しつつ、良い体調で勤務することは、職業人として必須の姿勢でしょう。 時には、高齢になった自分をイメージして自らを律し、生活習慣を見直して、自分なりの健康法を確立していきましょう。 今日の心がけ◆自分なりの健康法を身につけましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月01日

コメント(0)

-

6月29日(月) 親の言葉

6月29日(月) 親の言葉 ある講演会に参加したYさんは、親の願いを実現しつつ生きることの大切さを教えられました。 しかしながら、そのようなことはこれまで一度も考えたことがありませんでした。自分に対して、両親が何を願っているのか、とっさには何も浮かんできません。それがショックでもあったのです。 それでもYさんは、講師のアドバイス通り、焦らずじっくりと、小さい頃から両親に言われていたことを思い出そうと努めました。 やがて、父親からは「どんな時も明るく生きなさい」「人には寛容で、自分には厳しく」、母親からは「健康に気をつけなさい」「きょうだい仲良くしなさい」と、よく言われていたことを思い出したのです。 両親の言葉を心に置いて生きること、それが親の願いを実現しつつ生きることなのだなと、Yさんは今、考えています。生きる上での新しい指針が一つできたようで、気力が湧いてくるのを実感しています。 今日の心がけ◆親の願いに心を向けましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月01日

コメント(0)

-

6月28日(日) 雨は恵み

6月28日(日) 雨は恵み 雨の多い季節は、洗濯物を干すのも大変です。外出するにも、何かと手間がかかります。屋外で仕事をする人にとっては、雨が降ることで予定が変わったり、急な対応を迫られたりして、気が重い季節でしょう。 しかし、この時期に降る雨は、なくてはならない大きな恵みでもあります。 第一に、真夏の水不足を回避してくれます。この時期に十分な雨が降らないと、その夏は深刻な水不足に見舞われかねません。 第二に、作物の成長に大きな影響を与えます。米、野菜、果物など、すべての作物は、雨量が少ないと十分に育ちません。その結果、農作物が高騰し、私たちの生活にも即座に響いてきます。 第三に、雨音は人間の気持ちをリラックスさせる効果があると言われます。外での活動はできなくても、室内での仕事や読書には良い環境でしょう。 天候気候は、人間の力ではどうすることもできません。「雨もまた良し」と受け止め、仕事や家事の仕方を工夫しましょう。 今日の心がけ◆雨の日も心は晴れやかに過ごしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月01日

コメント(0)

-

6月28日(日) 雨は恵み

6月28日(日) 雨は恵み 雨の多い季節は、洗濯物を干すのも大変です。外出するにも、何かと手間がかかります。屋外で仕事をする人にとっては、雨が降ることで予定が変わったり、急な対応を迫られたりして、気が重い季節でしょう。 しかし、この時期に降る雨は、なくてはならない大きな恵みでもあります。 第一に、真夏の水不足を回避してくれます。この時期に十分な雨が降らないと、その夏は深刻な水不足に見舞われかねません。 第二に、作物の成長に大きな影響を与えます。米、野菜、果物など、すべての作物は、雨量が少ないと十分に育ちません。その結果、農作物が高騰し、私たちの生活にも即座に響いてきます。 第三に、雨音は人間の気持ちをリラックスさせる効果があると言われます。外での活動はできなくても、室内での仕事や読書には良い環境でしょう。 天候気候は、人間の力ではどうすることもできません。「雨もまた良し」と受け止め、仕事や家事の仕方を工夫しましょう。 今日の心がけ◆雨の日も心は晴れやかに過ごしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月01日

コメント(0)

-

6月27日(土) 仕事はいろいろ

6月27日(土) 仕事はいろいろ Nさんは、商談のための出張先でタクシーに乗りました。まもなく朝の八時になる時間帯で、道路は大渋滞しています。 ふと見ると、運転手がそわそわした様子で、独り言を言っています。と思いながら、どうしたのか尋ねてみました。 すると、今日は夜勤だったこと、勤務交代時間は朝八時であること、その時間に間に合わなければ勤務扱いとなり、そのぶん休みが増えて、月収が減ってしまうことなどを遠慮がちに話すのです。 Nさんは、話を聞きながら、自分の今の仕事について考えました。勤務時間は朝から夕方までで、夜勤はありません。毎月の給料や休日も一定しています。 世の中には様々な仕事の形態があることを今更ながらに知ったNさん。長く勤めるうちに、つい自分の尺度だけで物事を考えていたことに気がつきました。 「お客様に言うべき話ではなかったですね」と謝る運転手に、「乗せていただいてありがとうございました」とお礼を言って、タクシーを降りたNさんです。 今日の心がけ◆視野を広く持ちましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。

2015年06月01日

コメント(0)

-

6月26日(金) あなたの表情は

6月26日(金) あなたの表情は Aさんが毎日通勤に利用している電車は、ひどく混雑しています。 ある日Aさんは、体調が悪かったため、会社を早退しました。昼時の電車はすいていて、幸い座って帰ることができました。 普段は乗らない時間帯の車内は、いつもとは違って見えました。車内の空気も、どことなく暗いように感じられました。 すると、途中の駅で、遠足帰りの園児たちが大勢乗り込んできたのです。園児たちは皆、騒ぐこともなく大人しくしています。電車に乗ること自体が嬉しいのか、瞳を輝かせて、ニコニコしています。 その姿に、車内の空気がパッと明るくなったように感じられました。Aさんも、思わず顔がほころぶのを感じながら、と思ったのです。 暗い雰囲気だなと感じる時は、自分自身も、その空気を作り出しているのかもしれません。笑顔は、場の空気をも和やかにする力があります。 今日の心がけ◆表情で場を明るくしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所の月刊誌です。

2015年06月01日

コメント(0)

-

6月25日(木) 「伝える」と「伝わる」

6月25日(木) 「伝える」と「伝わる」 「CMを編集する際は『隙間』を大切にする」というのは、クリエーティブ・ディレクターの箭内道彦氏です。 「言いたいことで十五秒を埋めるのでなく、見る人が、感じたり考えたりできる時間を必ず数秒つくります。せりふも、音楽も。『伝える』が、少しでも『伝わる』に変わるように」 箭内氏は、「押し売る」のでなく、「引き込む」ことも広告には必要であり、それを「伝える」と「伝わる」という一文字の違いで表現したのでした。 人と人とのコミュニケーションについても、同じことが言えそうです。相手を説得しようと、大きな声で一方的にまくし立てれば、相手に届くわけではありません。むしろ聞き役に徹することで、心が響き合うケースも少なくないでしょう。 自分の思いが伝わらないのは、相手が聞いてくれないのではなく、実は、相手の気持ちを素通りしているこちらに問題があるのかもしれません。時には、自分の伝え方を振り返ってみたいものです。 今日の心がけ◆伝わるように伝えましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所が発行している月刊誌です。

2015年06月01日

コメント(0)

-

6月24日(水) 信頼を得るには

6月24日(水) 信頼を得るには 人の価値観は様々ですが、共通する部分もまた多いものです。 例えば、「ありがとう」と言われて不快になる人は少ないでしょう。自分が嬉しいことは人も嬉しく、自分が嫌だと感じるものは人も嫌な場合が多いのです。 営業コーチングなどを手がける斎藤昌義氏は『「信頼されない営業」になるための五つの方法』というエッセイの中で、逆説的に、信頼を得る営業になるために注意すべき五つの事柄を挙げています。 1お客様の話を知ったかぶりでごまかす、2美しくない資料を作る、3見積金額を間違える、4競合他社の批判をする、5お客様に話をさせない。 これらの事柄は、誰しもされて嬉しいことではありません。社会人として、まず相手の立場に立って、自分の言動が他人の目にどのように映るのかをチェックしていけば、自ずとするべきことが見えてくるはずです。 自分がされたら嬉しいことを相手にするのが、人間関係を円滑にする第一歩でしょう。 今日の心がけ◆自分の言動をチェックしましょう職場の教養は一般社団法人倫理研究所発行の月刊誌です。

2015年06月01日

コメント(0)

全73件 (73件中 1-50件目)