2015年11月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

応用力の経験値

「『お父さん、パパって、かっこいい』 こんな感じになると素敵ですし お子さんの現状や成長も分かるので ご主人がお休みのときやちょっと余裕のあるときに 『勉強してる姿みて ちょっと一緒にやってあげてくれない。』と振ってみてください」 少し前に、そんなお話をしたところでした。 「学校で、いまどんなことやってる?」「○○。でも、さっぱり分からん。」「ぜんぜん、分からん。」毎年、12月前後のこの時期に学年に関係なく、耳にするセリフなんです。どの学年も、教科書の作りが算数、数学であれば、春先の計算から始まって夏休みを挟んだあたりからその計算を用いて平面や立体に応用されていき秋からは、それが文章問題、応用問題になるので春夏の計算が危うい感じだったりやっとの理解だったりするとこの言葉が出てくる時もありますし応用問題の文章を読み取る力国語力のトレーニングが不足してるとこの言葉が出てくるときもあります。今週も、授業を始めようとすると…「いま、学校で何を習ってる?」「割合。さっぱり分からんの。 学校の先生も一番難しい所で 毎年分からん人が沢山いてるって言ってた。」というので。。。「分からん人がたくさんいてるって言っても ○○ちゃんが、同じように 分からなくていいということにはならないでしょ? 『さっぱり、分からん。全然、分からん』と言えば それは、理解のシャッターを下ろしてることになるよ。 『さっぱり、分からん。 ぜんぜん、分からん。』の言葉が出るときは 分かろうと思って、まだ勉強をしてないとき。 分かろうとやり始めた時には 『ここまで考えてみたんだけど ここから分からないんです。』っていうから。 ○○ちゃんは、できるようになる子だから 次からは、『ここまでやってみたんだけど。』って 質問をもってきてね。 じゃぁ、その分からないというところ、やってみようか。」と授業を始める準備していたら横に座っていた高校生のお姉さんが「私も先生に同じこと言われてきたの。 『さっぱり、分からん』ではできるようにならないって。 落ち着いて文章を読んで、 分からないとこに線を引いて 『ここが分からない』って聞いたらいいんよ。」って、にこっと声をかけてくれていました。「さっぱり分からん。ぜんぜん分からん」というとき半分くらいが、一緒に声に出して問題文を読むと「あぁ、分かった。」と言って解き始めます。読みながら、首を傾げているようだとその単元が分からないというよりもさきほどの算数や数学であれば小数や分数になるから分からないであったり前の学年のところが分かってなかったりそもそもその状況をイメージできてなくて図にすることができないということが多かったりします。人間、困った時にしか求めるものではないので応用ができないではなく、応用力をつけるチャンスと捉え小学生や中1、中2のこの時期に、考える習慣を身に着け応用問題に取り組んでできたという体験をたくさん積んで応用力の経験値とメンタル値、たくさん積んでほしいなと思います。朝の経済ニュースを見ていたらアメリカは感謝祭、明日からブラック・フライデーと本格的に、クリスマス商戦が始まるって言ったんですが「いまを楽しく乗り越えたら、 楽しいクリスマスとお正月と楽しいことが連続するよ。」最近、これを頻繁に話しています(笑)そして、その言葉を素直に受け取って考える習慣をつけようとしてるお子さんがだんだん増えてきて嬉しいなぁと思います。

2015年11月27日

コメント(0)

-

挫折克服力を育てる

「挫折から立ち直れない」子どもになっちゃう…親の過保護なNG行為3つ【挫折力】って、面白いネーミングですね。このコラムを読んで国連の国際ボランティアでいまアフリカのザンビアに行ってる中村くんが行く前に、寄ってくれた時「採用面接で、どんなことができるか?ではなく これまで、どんな経験をして どんな失敗があって、 それに対してどんな解決策を考え どうやって調整し乗り越えたのか その話を聞かせてほしいと言われて…」と話してたことを思い出しました。できる限り、失敗している姿挫折している姿は見たくないものだけど挫折を体験・経験し学びにしてるからこそ次に起こった時に、対処していけるんですよね。これと関連して、火曜日に聞いたお話もう一度、まとめ直してみました。思い出しながら書いたので前回と所々違うかもしれませんが2度書いてみたらさらに理解が進んだ気がしました。そして、復活には元気がいるので美味しいものと睡眠ですよね。毎度ながら、長くなってしまいごめんなさい。「イメージを明確にする 間違ったときは、イメージから修正をする イメージがそもそも間違ってるかも分からないから。 何かをしようとするときは 人は、無意識的、意識的にも ゴールのイメージが浮かんで こうしていこうと思うのだけれど ゴールのイメージと 手順のイメージに間違いがなく やることに間違いがなければ ゴールに到達するはずなんだよね。」「はい。」「でも、うまくいかないときがある。 なぜ、失敗してしまったか なぜ、うまくいかないのか。 そもそもイメージは正しかったのか そこから考えていかないと。 やってる時のやり方が違ってた時は あぁ、違ってたと気づくことが多いから そう感じるときは、多くの場合が やり方は間違っていた訳でなく 元々のイメージや 手順のイメージが違っているんだ。」「なるほど」「そして、失敗したときには 『あぁしまった、次、頑張ろう』 『あぁ嫌だなぁ、次、頑張ろう』 『あぁくやしい、次、頑張ろう』と 頑張ろうと思ってしまいがちだけど 頑張ろうではなくて、 次にどうするかがとても大事。」「具体的にですよね。」「そう、それもイメージして 頭のなかの引き出しに入れておく」「あぁ、なるほど」「だから、次に使えるんだろう。」「自分の手法として 次に使えていくんですよね。」「そう。でないと 『あぁ、あかんかった。次頑張ろう。』 『また、あかんかった。次頑張ろう。』と いつまで経っても成長しない。 なぜ、あかんかったのか 明確にするからこそ、次に使える。」「そこを考えないと 学びにならないということですよね。」「そう、その失敗が単なる体験に終わってしまう。 きちっと分析をして、 もう一度組み立てなおして、心に留めておく それは、そもそも 【考える】という習慣がないとできないことで 【考える】という習慣がないと ものすごい面倒なことなんだ。 だから、考えもせずに、やってしまう。 考えるということ イメージをするということを大事にする。 そうすると、ミスが少なくなる。」「考えたり、イメージをすることが いかに大切なことかということですよね。 しっかり、心に留めて実践します。」「そう。 『ちゃんと』とか『しっかり』とか 『勤勉』とか『努力』とか『正義』とか そんなものいらんねん。 いったいどうしたいのか いったいどうするのか いるのは、そこだけです。」(以下、コラムの抜粋です)最近の若者は、打たれ弱い、と聞くことはありませんか?就職活動が思い通りいかなくて、引きこもりになってしまう。せっかく入社した会社も、ちょっと思い通りにならないからといって、その原因を人のせいにして辞めてしまう。こんな若者が増えているといいます。大人になって社会に出れば、皆さんよくご存知のように、大なり小なり挫折はつきものですよね。このような挫折を乗り越えられるかどうかは、実は幼少期からの親との関わり方によるというのです。■NG1:過保護に手を差し伸べる(挫折をさせない)親としては子ども可愛さのあまり、辛い経験や失敗をさせないように、と思ってついつい手を差し伸べてしまうことってありますよね。実は、それが本当に子どものためかというと、必ずしもそうではないというのです。子どもに「あなたのために」としていることの中には、その人の価値観の押し付けがあり、それはかえって子どもの可能性をつぶし逆境から立ち上がる力を削いでしまうこともある。子どものためを思って、先回りして失敗を防ぐ。こうしたことの積み重ねが、いつしか子どもはその環境が当たり前と思うようになり、やがて自主的、主体的に動いて人生を切り開いていく力がなくなってしまうというのです。■NG2:挫折をした時のフォローアップをしない「世の中には自分の思い通りにならないことがある」と気づかせ受け入れさせることが大事です。そして、今起きていることは自分の行動の結果であり他人や周りのせいではないということを受け止めさせる体験が必要です。そもそも挫折体験は悪いことではありません。もちろん、本人は辛いでしょうから、そういった時にこそ、しっかりと見守ってあげる必要があります。ただ、こうした挫折を経験することで、子どもは大きく成長することができるのです。“いつでもあなたの味方”というメッセージを発してあげてください。■NG3:近視眼的に可愛がり子育てをしてしまう実は、親が子どもと一緒に過ごせる時間はそんなに長くないですよね。子どもは、やがて大きくなって自分一人で生きていきます。長い人生を考えると、その時間の方が断然長いのです。ですから、将来、我が子が一人でも生きていけるようにするには、どうしたらよいかと、少し先を考えた子育てをする必要があります。こうしたことを意識すると、普段の子どもとの接し方も自然と変わってくるといいます。ぜひ“挫折力”を育ててあげるようにしてください。きっと、自然とたくましく育っていくのではないでしょうか。

2015年11月25日

コメント(0)

-

記憶の不思議

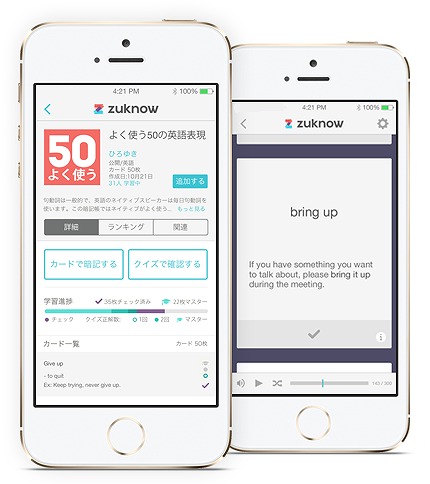

「少し前に、単語カードのようなアプリがあって それを打ち込んでしてもらってるんですよ~」って、書いたことがあったと思うのですがその続編です。高校生に、英単語や英文フレーズを打ち込んでやってもらっていたんです。で、あるとき、「化政文化の内容、 どうやって覚えたらいいですか。 資料集見ながら覚えてもなかなかで」と相談されて…単語カードと同じように作っあげたら好評で…というところから始まり『これだけ効果があるなら 中学生にもやってみるかぁ』と教室にあるタブレットで使える『zuknow』というアプリに覚えるべき内容を打ち込んで作ってみると「ぜんぜん、覚えられない」と言ってた子が楽しそうにいつもの3分の1や4分の1の時間で覚えてくれて基礎事項ができているのでそのあとのテキストで問題演習したときも楽しく進んでいました。教科書やテキストの内容を打ち込んだだけで何にか特別な学習をしてるわけではないのですが効果がまったく違うのは、不思議なものです。ただ、僕の教室の場合はいろんな学校のいろんな学年の生徒さんが教室にお越しになっているので作るとなるとそれぞれの試験範囲に合わせて作るオンデマンド教材になってしまうので大変といえば、大変なのですがそれでも、勉強が苦手で成果が出ず苦しんでる子が楽しそうに、「全部できた!」と言ってる顔や「格段にできるようになったね。」というと「昨日、教室終わってから、 家族で焼き肉食べに行ったんだけど 待ち時間中、ずっとこれで覚えててん。」なんて声を聴くと『これだけ、成果がでるなら この後テストのあの子にも作ったら やはり、効果もかかる時間も変わってくるかな』と思いながら、ここのところ、作っていました。おかげで、肩がパンパンなんですが(笑)友達とクイズで競える学習アプリzuknow(ズノウ)無料ですし、簡単に始められるので、よかったら、ぜひ。僕が作成したものは無料公開しているのでよかったら、参考にしてください。

2015年11月24日

コメント(0)

-

考える・イメージする

火曜に「イメージする」「考える」ことについて奥野先生からお話を聞いたのですがとても大事なお話だなと思ったので整理する意味でも書き出してみました。生徒さんと授業するときに先月あたりから「楽しいクリスマスやお正月を過ごすために」って、言いながらやっているんですが僕も具体的なイメージをもってやろうと思いました。「これは、仕事も勉強も一緒で 生きること全般においてそうなんだけど イメージをするって、大切だよね。 目標に向かって進むってあるよね。 しっかりした目標を持ちなさいともいう」「明確なイメージを持ちなさい って、言ったりしますよね。」「そう。 明確なイメージとよく言われるけれど それが、もうひとつ分かってないと思うんだ。」「前に、笑顔が大切なのは みんな知っているだろうけど 笑顔のイメージを明確にしてるか って、お話して下さってことがありましたよね。 笑顔のイメージもこれと通じるお話ですよね?」「そう。笑顔のイメージが無ければ お店の店員さんがする営業スマイル、 「いらっしゃいませ~」というのと同じ」「感情のないやつですよね。」「感情があるから、笑顔がより活きる 反対に言えば、感情が心にあれば 勝手に笑顔になってしまうもの。 心に笑顔が描けない人がたくさんいるともいえる。 そして、何をするにもイメージが大切で 自分がどうしたい、どうなりたい、どこへ行きたい その部分がイメージで描けているかどうかということ。 漠然としていたら、漠然としか進まないんだ。」「なるほど」「イメージを明確にする。 間違ったときは、そのイメージから修正をする。 イメージが間違っていたからも分からないだろう。」「はい。」「イメージがあって、そこに至る手順がある。 じゃぁ、こうしていこうというもの。 ゴールのイメージ。手順のイメージ。 これに間違いがなくて、やることに間違いがなければ ゴールに到達するはずやん。 なぜうまくいかないのか、なぜ失敗したのか なぜしんどいのか。 それには、イメージが正しかったのか。 人はやり方を間違っていたと考えがちだけど 元々が間違っていることの方がずっと多くて そこの部分を大切にすることが とても重要なことなんだ。」「なるほど。」「また、失敗したと感じたとき 『あぁ、しまった、次頑張ろう』 『あぁ、嫌だった、次頑張ろう』 『あぁ、悔しい、次頑張ろう』と 思っていまいがちだけど 頑張ろうと思うことより どうするかといことが大事で。」「具体的に」「そう。具体的に。 そして、それもイメージして 頭のなかの引き出しに入れておく。」「あぁ。。。」「だから、使えるんだろう。」「自分の手法になるということですよね。」「そう。でないと、 あぁ、あかんかった次頑張ろう。 また、あかんかった次頑張ろう。 いつまで経っても このループから抜けだせないんだ。 なぜダメだったのかを 明確にするからこそ、次に使えるんやんか。」「そこまでするからこそ学びになるですよね。」「そう。みんな単なる体験で終わってる。 もっと丁寧に分析して、 もう一度組み立てなおして、心に留めておく。 それが考えるということなんだけど この考える習慣がなければ、ものすごく面倒なんだ。 だから、考えることもなく行動に移して また、同じ現象の失敗をしてしまってしまうんだ。 考えるということ、イメージをするということ そうすると、ミスが少なくなり物事がうまくいくんだ。」

2015年11月20日

コメント(0)

-

叱るでもなく、褒めるでもなく

■尾木ママの「叱らない&ほめる子育て」は危険? 評価を用いた子育てはよくない 尾木先生の講演を数年前に2回ほど聴かせて頂いたことがあるのですが先生の本音の部分と聴き手に受け入れやすい言葉があってご自身の本音の部分は、ここなんだけどそれをそのまま伝えても話題にならないし話題にならないと、知ってももらえないからどうすれば話題になりやすいのかそのキャッチーなところをつかんでキャラ設定して、おられる聡明な方なんだなぁとかそれはきっと、さんまさんと接して学ばれたのかなとかお話を聴きながら思ったことを思い出しました。その受けがいい方、キャッチーな方はかなり大きなエネルギーを持っているので飲み込まれてる感はあるよなぁとも思っていました…そして、尾木先生≒優しい、褒める子育てとコラムに書かれてあったのですが講演で話して下さったときはテレビで話すような内容とともにその先の話は、コラムの内容と同趣旨で怒る、叱ることが起きるときは事が「起こって」から「怒って」るので怒る、叱るという視点ではなくまずは「褒める」視点で見ていくとその事が起こる前に、どういう心の動きがあったのかその子の頑張りが見えてくる。そこに寄り添い、認めていくと承認されることで、その行動が増えていくそうお話されていたように思います。ご父兄とお話するときに僕も「【怒る、叱る】ではなくて 【褒めて】くださいね。 」と言いながら『少し誤解を生んでいるようにも思うなぁ』と少し前から感じていたのですがこのコラムを読ませてもらって方向としては、褒めるなんだけどどちらかというと、その人を褒めるというよりその行為を認めるとか労うの方向で怒って、叱って、世話をするは必要ではあるけれど、できるだけ小さくして心地よさだったり、楽しく生きるという方向を増やしていただきたいそんな風にお話すればいいかなと整理することができました。(以下、コラムです)ここ数日、めっちゃ長くなってごめなさい。子育てにおいて重要なのは「ほめる」ことだというのが今の子育て論の主流だ。「尾木ママ」の愛称で親しまれる教育評論家・尾木直樹氏の著書『尾木ママの「叱らない」子育て論』でも「子どもは“叱る”のではなく“ほめる”ことで伸びていく」と述べられているが、そもそも、ほめるというのが子どもにとって本当にいいことなのだろうか。そこで、『「ほめない子育て」で子どもは伸びる』の著者である岸英光氏に・なぜ、ほめてはいけないのか・ほめるでも叱るでもない、子どもを伸ばす育て方とはなどについて話を聞いた。●ほめることは、人に自分の価値を決められる体験?「ほめない子育て」を提唱している理由を教えてください。私は“ほめる”子育ては危険だと考えています。なぜなら、ほめるというのは叱ることと同様に、評価で子どもを動かそうとすることですので、「あなたの価値は他人が決めるんだよ」というメッセージになるからです。これでは、自己承認の心が育ちません。ましてや、自分の価値を他人に与えられることに慣れてしまえば他人の評価ばかりを気にする子どもになってしまいほめてくれる人に依存する可能性が大いにあるわけです。ほめてもらえないことで、自分の存在が否定されるようにさえ感じることでしょう。これでは自尊心や自己肯定感が育ちません。しかも「すごいね」「偉いね」という言葉は、判断基準がほめる人によって変わります。そんな抽象的であいまいな言葉で評価するのがいいことだとは思いません。本来、自分の価値は自分で見つけ育て、自分で自分を認められるようになるべきものなのではないでしょうか。昨今の子どもや若者たちは、他人にどう思われるかを必要以上に気にする傾向が強いように思えるが、これはほめる子育ての影響といえるでしょうか。では、どのように育てるべきなのでしょうか。ほめるのではなく、認めてあげればいいのです。この2つは同じように思えるかもしれませんが本質的にはまったく違うことです。ほめるというのは快感で人を動かすイメージですから子どもは「ほめられるのが嬉しいからお手伝いや勉強をする」といった行動原理になってしまいがちです。人に貢献することに価値を感じるわけでもなく興味を持って意欲的に勉強するわけでもありません。ただ自分が気持ちいいかどうかが基準になります。ですから、不快感を覚えればすぐにやめてしまうということもあり得ます。嫌なことから逃げ続けてしまうことを覚えると、その結果、自身の好きなことやできることしかやらない人間に成長する恐れがありますね。子どもの頃や学生のうちはそれでもまかり通るかもしれませんが、大人になり社会に出てから直面する困難やトラブルに対応できなくなってしまうというのでは困ります。一方、認めるという行為は、評価とは違いしっかりと現実を見せて子どもが行動して起こった結果を認識することです。いいことも悪いことも関係ありません。ただ事実だけを見て、それを認めてあげるのです。たとえば、お手伝いをしてくれたおかげで家事が早く終わったとか、ご飯を綺麗に食べてくれたおかげで片付けの手間が減ったといったことです。そうすることで子どもは自分の行動で何かを変えることに面白さを感じ、他人からの評価は二の次になります。ほめることが「気持ちいい」の“快”だとするならば、認めることは「やりがい」の“甲斐”という文字で表せます。●罰を与えることがしつけではないほめる子育てが主流になったことで叱れない親が増えているとの指摘があります。少子化で一人の子どもを大事にする親が増えたのだと思います。しかし、大事にするといっても父親と母親の両方が逃げ込む場所になってはいけない。反対にどちらも厳しく、逃げる場所がないというのも問題です。一方が優しいのであれば、もう一方は厳しくする。昔からそうだったように、どちらに偏ってもいけないのです。昭和の時代は父親が厳しく、母親が子どもをなだめるというのが一般的だったように思います。それぞれの役割を固定する必要はないのかもしれませんがどちらも同じスタンスで接するのは避けたほうがいいということでしょうか。そうですね。ただ、しつけという名の虐待が行われているのは問題です。もちろん厳しくしつけるのは悪いことではありません。しかし、罰を与えることがしつけだと勘違いしている親御さんも中にはいらっしゃいます。本来しつけというのは、社会で生きていくために必要な規範や礼儀作法などの立ち振る舞いをできるように訓練することです。そうであれば、正しいしつけとは子どもが何か間違ったことをした際に、その結果どのようなことが起きるのかを理解させることではないでしょうか。子どもがハサミを持って走り回っていたときに、「危ない」と言ってただ取り上げたり叩くのではなく何がどう危ないのかを教えることが重要なのです。

2015年11月19日

コメント(0)

-

「叱らない」と「叱れない」

叱っちゃいけないわけじゃない? 「叱らない子育て」、その正しい意味とは (記事)コラムの記事が普段自分が漠然と思ったり考えたりすることを端的に、まとめてくれていて考えの整理を整理ができました。さて、昨日、奥野先生のところに久々にいってこの「叱らない子育て」に繋がる話が出ました。「いまの時期は、受験で大変ちゃうん?」「まぁ、そうなんですけど こっちが力入ったらダメなんだなと 先生とお話するようになって だんだん分かってくるようになりまして… 自分にゆとりがないと、ダメなんだなと。」「ふふ。そりゃそうやぁ。」「自分ひとり頑張っても空回りで 誰が勉強してんねんになるから。」「受験だから、試験だからと思うと 喝入れなきゃ!と思ってしまうねんけど 子どものお尻叩かんでもええねん。」「こっちがどれだけ楽しく ゆとりもっていれるかだなと。」「誰もお尻叩きたいと思えへんけど 熱が入ってきてしまうと 結果、叩いてしまっているんだよ。 もっとしっかりしなさい。 もっとちゃんとしなさいって。 まぁ、自分もそうやって 育てられてきたということ。 結果、勉強できない。 しんどい、もうイヤって。」「今朝、ちょうど 『まず自分が幸せであることが 相手にとっても大切なんだなぁ』と思って。」「そりゃそうやろう(笑) ほんでな、親が子育てするときでも さださんのように子どもを見る仕事をしてるなら 大事なことは、子どもたちが 『僕も頑張ろう』という思いにしてあげること。 ということは、大人っていいなぁと思ったり 成人して頑張ったらこうなると思えるという 【楽しいこと】を意味する。 楽しくて、ゆとりがあったら 僕も、私も、そうなりたいと思うねん。 そう思わすことが何よりも大切なんだよ。」そんな話を聴きました。今日は、ミッキーとミニーの誕生日ですね。ハピネスを分かち合う、そんな風にいたいなと思います。(以下、長いですがコラムの記事です。) いつも長くなってしまって、ごめんなさい。■「叱らない子育て」が「叱れない親」を作るのか? 先日、女優・後藤久美子さんのインタビュー記事の中で彼女は「話が終わってないのに捨て台詞を吐いて去っていくのを 飛び蹴りで止めたこともあります。 (中略)叱らない親というのは、私は賛成しない」と答えていました。叱らない親について、あなたはどう思われますか? 今、「叱らない子育て」が育児の流れとして存在します。そして、「叱れない親」が増えていることも問題になってきています。ここでいう「叱れない親」というのは、 ・公園で自分の子が他の子を叩いても見逃す ・スーパーで商品を食べてしまっているのに注意しない ・レストランで子供たちが大騒ぎしているのに何も言わない など、子供の行動をそのまま容認してしまうケースを指します。 これを読むと、今の流れである「叱らない子育て」がそもそも良くないから、「叱れない親」が増えているのではと思うかもしれません。しかし、実際はそうではなく、「叱らない子育て」が間違って捉えられてしまったことで「叱れない親」が増えてしまっているのです。 では、「叱らない子育て」の正しいバージョンと間違ったバージョンの差はどこにあるのでしょうか? ■正しい「叱らない子育て」で活用するものとは? 親は、子供の行動を正したいときに叱ります。つまり、子供の行動の方向性を変えるのが叱ることの一番の目的です。 ・叩く→叩かない ・片づけない→片づける ・テレビを見る→テレビを消す のように、多くは、子供の行動と親の願望が逆方向を向いているので大きな方向転換を要します。 では、子供の行動を変えるのに一番効果的な方法は何だと思いますか?厳しく叱ることでしょうか? 怒鳴ることでしょうか? 叩くことでしょうか? どれも違います。 一番効果があるのは、ほめることです。たしかに、厳しく叱ったり、怒鳴ったり、叩いたりすれば、無理やりでもその行動を制止することはできます。が、次が続きません。無理やり止めさせたのでは、子供は改心できないからです。 今の心理研究で分かってきているのは、子供の行動を改善するには、ほめのパワーが必要で叱るだけでは力不足だということが分かってきています。それゆえ、「叱らない子育て」なのです。「叱る」というと、なんとなくパワフルな印象がありますが子供の行動改善をする力としては「ほめ」ほど強くありません。 ■正しい「叱らない子育て」は、子供を絶対にほったらかさない 一般的には、子供たちが騒ぐと親がびしっと注意します。でも、叱らない子育てでは、親が行動を起こすのは、問題が起こってからではありません。子供が騒いだから注意するのではなく、その前のきちんと着席している段階でまずほめるのです。「みんな、すっかりお兄ちゃん、お姉ちゃんになって、 きちんと座ってお食事ができるのね」と。自分のことを一人前として認めてもらえると、人はその枠からはみ出ないようにしようという心理が働きやすくなるので、結果的に叱らなくて済むことが増えていきます。 子供の行動を正しい方向へと導くために「ほめ」を使うこれは普段からしっかりと子供のことを見ていなければできないことです。だから、正しい「叱らない子育て」を実践している方は、子供を決して野放しにすることはありません。子供のことをきちんと見ているからこそ、叱らずに済むのです。 目の前の問題行動を見逃すタイプの「叱らない子育て」とほめの力で動かすタイプの「叱らない子育て」、言葉は同じでも、中身は雲泥の差なのです! ■叱らない子育ては、きちんと学んでから実践を 叱らない子育てをそのまま言葉通りに取ってしまい、子供が悪いことをしても注意しなかったり、やりたい放題にさせてしまうと、育児はどんどん大変になっていきます。なぜなら、子供は親から学ぶべきことを学べていないので、限界を知らないまま大きくなってしまうからです。かといって、いつも怒鳴ってばかりでは、子供は改心してくれず、ママはいつまでも怒鳴り続けなければなりません。大事なのはバランスです。注意すべきポイントは毅然と注意するけれど、できている部分もしっかりとほめるという平衡感覚が非常に大事なのです。 これは自分の身に置き換えると実感できます。もしミスや失敗の連続なのに、だれも注意してくれなければ「ま、いいか」という気になってしまいます。逆に四六時中、「仕事をしろ」「ちゃんと母親らしいことをやれ」と文句ばかり言われても参ってしまいやる気も自信もなくなります。でも、注意されつつも、別の場面のできている部分で、「お、いい仕事しているな」「いいママしているじゃない」とほめられたら、「よしもっと頑張ろう」となるものです。 「叱らない子育て」は、きちんと学んでから実践しないと、後々後悔することになります。なぜなら、ほぼ間違いなく数年後には手に負えない状態がやってくるからです。間違った「叱らない子育て」は、結局、自分に跳ね返ってきてしまいます。やるのなら「正しい叱らない子育て」を取り入れましょう。そのゴールは、叱れない親ではなく、叱らなくて済む親です!

2015年11月18日

コメント(0)

-

ダッフィー復刻1位

復刻ダッフィーの1位が発表になりましたね。あれかな?と予想していたものでした。シー10周年のときのビーマジカルビマジのダッフィーですね。ダッフィー10周年と来年からのシー15周年への橋渡しそういう意味なのかもなと思いました。そして、もうあれから、5年にもなるのかぁと懐かしくも思いましたさて、実力テストが終わって今月末の期末テストに向けて生徒さんたちに逢うたびに、3連休前の今週どのくらいやり込めるかが先手必勝の勝負だからねとお話しています。やりこんで、思い出す機会を作るそして、味わい愛でるそんな風に親しみと喜びをもって取り組むことができている子ほど成果はどんどん出てくるのですが辛くてしんどいものをとにかく頑張らねばならないそう思い込んでるお子さんたちにどうしたら、味わっていただけるかそんなことをこの週末待ち時間の間に空想してたんですが今日、志田先生にご紹介いただいてたまたまみた心屋さんの日記に「私が先に幸せになればいい、 先に楽しい気持ち嬉しき気持ち ワクワクする気持ちになればいい。 引き寄せたい事柄と 同じエネルギーを先に出せばいい。 そうすればほしいものがやって来る。 おそらくそういう仕組みなのだと思います。」そんな言葉を読みいま、久々に「Be Magical!」を聞いて「集まっているのを感じる。 ここに集まっているもの。 それは、魔法。 みんなの持っている 心のなかにあるマジカルを感じてみる。 楽しいことを思い浮かべながらやってみる。」忘れていたなぁとこの復刻のニュースがいいきっかけになりました。「また、先生なんか上機嫌やね。」と言われそうですが楽しんでやってくれたら、いいですよね(笑)今週末の答えは、これだったんだなぁと嬉しくなりました。

2015年11月17日

コメント(0)

-

「なんとなく」と「空気を埋める」

音楽って、心地よさともつながって大きな影響ありますよね。ここのところ、クリスマスの音楽を聴きながら作業してるんですが聴きながら、自分のなかに心地よさと喜びを取り入れようとしているだろうなと思っていたんです。この「なんとなく」と「空気を埋めるはたらき」「同質の原理」という言葉になるほどと思いました。「なんとなく」が心地よさを生み結果、いい行動や結果をもたらすっていいですね。(以下、コラムの抜粋です)なんとなく居心地のよいお店と、そうでないお店。その違いはどこから生まれるのだろうか。もしかしたらそれは、「音楽の力」によって意図的にもたらされたものかもしれない。リラックスやストレス解消…と、目的は様々でも、私たちは日々音楽の力によって励まされ、癒されている。このことからも、音楽に力があることは感覚的にも理解することができる。しかし、音楽のもつ力とは具体的にどう説明できるのだろうか。 今回紹介する『心を動かす音の心理学 ―行動を支配する音楽の力』(齋藤 寛:著/ヤマハミュージックメディア)の著者である齋藤 寛氏が本書の中でそれを解説している。 たとえば、飲食店での話を例に考えてみたい。飲食店でのBGMの効果には、お店のイメージを音楽によって決定する「イメージ誘導効果」体感騒音を軽減し、自然な空間を演出する「マスキング効果」不安を和らげたり、リラックスしたりできる「感情誘導効果」、テンポやジャンルなどによって人の具体的な行動が変わるという「行動誘導効果」等があるという。 BGMの効果には、お店のイメージづくりだけではなく、キッチンや他のお客さんの声などを意識せずリラックスできるようにしたり、ときにはそのお店の雰囲気にそぐわない(迷惑な)お客さんを撃退したりという効果もあるのだという。私たちの行動は音楽による影響を受けていることがわかる。しかし、私たちは普段、そうした音楽の効果を細かく意識したりはしない。それはBGMのはたらきが、内装のデザインや食器へのこだわりがもたらす雰囲気などを含めたお店のトータルのバランスを整えるための「空気を埋めるはたらき」だからである。それは、たとえばお店に対して「なんとなく」居心地がいいと感じるようにこの「なんとなく」の部分に重要な影響力を与えている証拠でもある。お店などで流す音楽に悩んだときには、空気を埋めるという意識をもって選曲するとトータルでのバランスがよくなって、居心地のよさにつながるのだ。 もうひとつ、面白い音楽の原理を例に挙げるならば、「同質の原理」というものがある。例えば、凄く落ち込んでいる時「明るい気分にならなくては!」と思い明るいポップな音楽を聴く人がいるが、これは逆効果なのだという。聴覚は感情に直結していることから、音や音楽からの感情を共有しようとする。しかし、自分の状態と、共有する感情とのギャップの差が大きければ大きいほど、その現実をより悲観してしまうかもれない。この同質の原理の特徴を逆に利用して、まずは感情や気分を落ち着かせるためにも自分の状態にあった音楽を聴き、「共感」して安心感を得ることが必要だ。そうしたあとに、自分の感情を引っ張ってくれるような音楽を聴くのが効果的なのだという。こうした音楽の原理を知っていると、感情のコントロールなどに音楽を上手く取り入れる方法がわかるようになる。 音楽は、モルヒネの6倍の鎮静効果があるといった研究結果も出ており、音楽の効果はそうした科学的根拠にも裏付けされるようになった。普段、無意識のうちに触れている音楽の効果を改めて知ると音楽との付き合い方や、意識の仕方が変わるだろう。それぞれの性質や効果を知ることができる興味深い1冊だ。

2015年11月16日

コメント(0)

-

インターネット夢中調査

■「ネット依存」の小中校生6.4%、 「日常生活でイライラ」ネット上でトラブルも…兵庫県の初調査で判明 (産経新聞 - 11月13日 10:08) 「気がつくと、スマホばっかり触ってるんです。」 少し前までは、【ゲーム】でしたが スマホやタブレットにゲームもついてるから ここ数年、ますます耳にするようになりました。 そして、 「あまりにやり過ぎるから、 禁止にして取り上げたんです。」 という言葉もよく耳にします。 コラムにも書かれてありましたが どこのご家庭でも一応のルールは設定しているけれど それがなし崩し的になってしまうところに問題があったり お子さんは上手に抜け道を見つけようとするので それがなくなると、イライラしてしまう 依存の状態になる前に 使いこなせるルールや習慣を話して 上手な付き合い方ができるといいですよね。 それにしても、 「インターネット夢中度調査」って 面白いネーミングですね。 インターネットの使用実態などを 兵庫県内の公立の小中学生と高校生に尋ねた県の調査で、 6.4%がスマートフォン(スマホ)を長時間利用するなど ネットに依存している傾向にあることが、分かった。 依存傾向者は寝るのが深夜だったり、 日常生活でイライラしたりする割合が高くなっており 県青少年課は「ネット依存はどの家庭でも起こりうる。 日常生活に支障を来すことを多くの人に知ってほしい」としている。 ネット依存の傾向について県が調べたのは初めて。 県内28校の小中高生計約3千人を対象に 7~8月、アンケート方式で実施。 ネットの使用実態調査に加え、 「ネットの使用時間を短くしようとするとイライラを感じる」 「ネットのために人間関係を台無しにしたり 危うくするようなことがあった」など8項目を質問する 「インターネット夢中度調査」も行われた。 県は夢中度調査で、5項目以上に当てはまる児童・生徒を 「依存傾向」と定義。 この結果、依存傾向者は小学生1.4%、 中学生6.6%、高校生8.3%だった。 また、1日4時間以上のネット利用者は 小学生14%▽中学生19%▽高校生31%で 依存傾向者では48%と約半数に上った。 依存傾向者のうち、32%が「午前0時以降に就寝する」と回答。 「日常生活でイライラする」と答えたのは84%。 依存傾向者の41%が、ネット上でトラブルになったことがあり、 ネット依存が日常生活へ影響を及ぼすこともわかった。 一方、ネット利用について 保護者とルール作りをしていると答えた児童・生徒は約4割で、 依存傾向者でも同様の割合だった。 しかし、依存傾向者の62%がルールを破ったことがあると回答。 保護者と決めたルールがうまく機能していないことが浮き彫りになった。

2015年11月13日

コメント(0)

-

上手な褒め方(3)

■「子を叱るのは親の責任」世界遺産の神社に置き紙 ネットに共感の声、書いた神職の思いとは (ウィズニュース - 11月11日 14:20) 少し前にtwitterなどでこの画像を目にして 「書かれてあることは、多くの人が まったくもってその通りと思うだろうけど じゃぁ、現実にそういう場面に遭遇したら 叱られたと感じる側は、 どういう反応するかというと また、違ってくるのかもしれないなぁ。」 と感じながら見てました。 電車など公共の場だったり、人の集まる場で 少し迷惑のかかる行為だと感じたとき その行為を止めてもらいたいとお話すると 「あのお兄さんが言ってるから ○○ちゃん、やめましょうね。」と 少し怒りながら、言われたりすること 体験されたことあったり耳にしたりしますよね。 これに似た現場に居合わせたりするにつれて 教育の現場に限らずひと昔前に見られた 「親が不行き届きで、 周りの人に叱っていただいたなら、 逆切れではなく 『ありがとうございます』です。」 というのは、なかなか難しくなってるかなと 思ったりしていました。 さて、昨日の「褒める」話を書いたときに 「最近の子供をみていると 大人を舐めている子供が 多いなぁと思うことがあります。 難しいサジ加減ですね(笑」と mixiの日記にコメント頂いて。。。 そのコメントレスと今回のお話が 少し通じるかなと思ったので 自分のなかで整理するためにも いつもながら、少し長くなりますが書いてみようと思います。 大人を見下す態度や言動を示す子多くなりましたよね。 そして、「○○ちゃんは、強いなぁ」と 子どもうちで称賛すらする傾向にあったりもします。 子どもの指導だけでなく、大人の新人教育などでも 叱れない大人が増えたと話題になったりもしますよね。 学校の先生などのように、大人数になると 力で制圧しないと、 収拾がつかなかったりもするのかもしれません。 幸運なことに、そういう感じのお子さんに 接する機会は少ないのですが (稀にそういう場に遭遇した場合は) 他の生徒さんに迷惑がかかる状況でなくて そのお子さんと自分だけの問題なら その場では、流すことにしています。 というのは、表面的に言うことを聞かせるのが 必要な状況なら、力で抑えるしかないんですが 見下す態度をとるお子さんは 怖いからその場は言うことを聞くだけで 根本の意識は変わらないので また、同じことが繰り返されることが多いからなんです。 なので、その場では流して 別の機会に少しずつ意識を変えるようにしています。 そして、大人の新人教育の場合は分かりませんが 見下す態度をとるお子さんは 次の2通りに当てはまることが多く 親御さんがそのお子さんのご機嫌を取り 暴れたら言うことを聞くとか そのお子さんの言うことを聞いて お世話をされてるご家庭のお子さんか (子供が親に言うことを聞かせる体験が重なり 子どもが指示を出すものと思ってるご家庭の子で) もう一つは、親御さんが 「あれしなさい」「はやくしなさい」と命令調だったり 「私が言わないと、カツを入れないと。 この子は、ちっとも、ちゃんとしないんです」と しょっちゅう怒っておられる ご家庭のお子さんだったりします。 (こちらは、怒られ慣れてしまって 怒らない人は自分より下の人 と思ってるご家庭の子です) そして、普通この状況ではこうするのが 当たり前って感覚にはないんだなぁと驚かされることが 年々増えていったりもするので こういうときには、静かにするとか こういうときには、こういう行動をとるとか 規範というか、あるべき姿の体験・経験が どんどん不足もしているなぁとも思います。 そんな風に書きました。 いろんな体験をすると、恥をかいたり 失敗したりもするだろうけれど 子どものうちにたくさん体験経験して こういうときには、こうするもの そんな意識を身に着けてくれたらなと思います。 そして、ソフトな優しい対応であれば 通じるときが多いものなので 相手にとって嫌なお話をするときこそ 笑顔とゆとりをもってかなと書いてて気がつきました。

2015年11月12日

コメント(0)

-

上手な褒め方(2)

結果がほしいときほど、結果に感情が揺さぶられますが結果がほしいときほど、過程をよく観察してその頑張ってる過程に寄り添い気づいたこと、心に思ったことを素直に伝えるそんなプラスのストロークができていったら結果として、ほしいものが引き寄せられていく秋から冬にかけては、結果を求められる時期だからこそこれが大切なんだよなぁと思って自分に対してそしてお話できそうなときには保護者の方にもそんなお話をしていました。しかし、それでも、結果がほしいときはゆとりがなくなるので、これがなかなか、難しかったりもしますよね。コラムを読んで、改めて褒めること、エネルギーを増やすことの大切さ考えるきっかけになりました。(以下 コラムです)「子どもは褒めて育てよ」というアドバイスがありますよね。子どもの長所を探してなるべくポジティブな言葉がけを心がけている方も多いのではないでしょうか?ところが、褒め方によってはかえってよくないこともあるようなのです。今回は『やってはいけないNGな褒め方』3つをお届けしたいと思います。■1:大げさに何でも褒める何かできるようになったとき「やったーすごいね」と大げさに褒めていませんか?たしかに、褒めるという行為は前向きにするメリットがあります。ただ、何でもかんでも褒めすぎると悪影響を及ぼすこともあるようです。何かを達成することよりも褒められること自体が目的となり、前向きどころかむしろ誰かが見ていてくれないと頑張れない怠け者にしてしまうおそれがあるのだとか……。安易に褒めたたえるよりも「できたね」「よかったね」と気持ちに寄り添うような言葉をかけましょう。■2:心にも思っていないのに褒める内心では賞賛する気持ちなどないのに、とにかく喜ばせたくて「わ~、すごい!」「えらいねぇ」とうわっつらの褒め言葉をかけるのも考えもの。本心から褒めているかどうか、相手はちゃんと見抜いてしまいます。「なんかわざとらしいな」「本当はそんなこと思ってないでしょ!?」と嬉しいどころかバカにされているように感じてしまうこともあるようです。いくら『褒めるのが大事』といっても褒めること自体を目的化してはいけません。無理に褒めるのではなく、まずは相手の行動をよく観察しましょう。そして、「○○、やってるね」「今日は仲よくやってるね~」など見たまま気づいたままのことを伝えるだけで「ちゃんと見てくれている」「認められている」と十分に感じることができます。■3:結果だけを褒めるひとりで○○ができるようになった。テストで100点をとった。賞に入賞した……というように、何か達成したさいに「すごいね」「上手だね」とその結果だけを褒めていないでしょうか?もちろん、結果を褒められるのも励みにはなるでしょう。ただ、こちらが結果にしか興味がないようだと相手は結果に固執するようになるといいます。それで失敗を恐れてチャレンジできなくなったり、「うまくできないと認めてもらえない」と自己肯定感を低めてしまったりしては本末転倒ですよね。褒めるときには「よくがんばったね」と『過程』を褒めるように心がけましょう。さらに、親子間ですと、頭をなでたり抱きしめたりすると、子どもは親御さんの愛情を実感して、すごく心が安定します。これもおススメです。(頭のマッサージ)『上手な「褒め方」「叱り方」「励まし方」(1)』2015年10月21日『繰り返し褒める』2012年03月01日

2015年11月11日

コメント(0)

-

キャラ設定(3)

副業・資格・マニア公表は当たり前アイドルのあり方に変化(記事)教室にジャニーズが好きな女の子たちがいてアイドルの話題など、以前よりよく耳にするようになったのですが本業だけでも大変なのに頑張ってるって、素敵ですね。そして、上手なキャラ設定にもつながるなぁって思います。さて、今日英単語リストを打ちながら日曜日の福山さんのラジオ録音を聴いていたらこの『キャラ設定』について面白いことを言ってました。長くなりますが、書き起こしてみます。なりたい自分、ありたい自分に上手にキャラ設定してそれを心地よいものにしていくと、いろんなものが引き寄せられるそんな風にも思えるなぁと今回のお話、自分のヒントにもなりました。「(テンション高くフレンドリーというのは 僕らで言うと、キャラ設定があるから できるというのは、あると思います。 ラジオという設定があるから 喋れてる訳で、それが無かったら 僕らは、何も喋ってないに等しいです。」「『はい、どうも~!』って言わないですもんね。」「『トーキング、FM!』とかやらないでしょう。」「やる方もいるのかもしれませんが。。。」「『今日も元気、みんな! 楽しんでいこうぜ~!』なんてならない。」「僕らでいうと、(先ほど話した) キャラ設定というのがあるから できるというのは、あるかもしれません。 ラジオという場を頂いて ラジオパーソナリティーという 設定があるからできる。 やっぱり、人もそうなんですよ。 部長だったら、『部長』設定があるからできる。」「確かに。」「社長も社長キャラ設定なんです、あれ。 たぶん、職場に勤めてらっしゃる方も 職場に勤めているときのキャラ設定があって それに上手くハマれば、いけるんです。」「なるほど。」「皆さんそうだと思うのですが(例えば) 会社にいるときの自分と 会社から出たときの自分は違うでしょう。 俳優と同じなんですよ、それは。」「そういう風に考えると、面白いですね。」「俳優もそうなんです。 役が無ければ、喋れないですし 台詞が無い所を喋ってはダメなんです。」「まぁまぁ、そうですね。 アドリブをかますにしても その設定でやっている訳ですね。」「そうそう。 アドリブと言っても その設定の中から生み出された言葉。 人は誰しも、社会の中での役割を担って 役がハマっていれば、いけるんじゃないですか。 その場に、打ち解けにくいと感じているなら 役がまだハマってないのかもしれない。」「それを見つけた瞬間に、スッと行く?」「女優開眼ですよ。」「劇団の一員になれるということですね。」「だから、キャラ設定ですよ。」「ちょっと面白い話でしたね。」「だから、俺もよく喋る人とか ちょっとシモイ話をする人とかいう キャラ設定になっちゃってるから 益々もって、現場では 裏の顔はこんなんじゃないかなと 思われてるんじゃないかと思うんだけど 普段の僕は、無口です(笑)]「無口だよ、っていうのも 伝わってませんから(笑)」『キャラ設定(1)』『キャラ設定(2)』

2015年11月10日

コメント(0)

-

これから勉強したいと思うこと

いくつになっても、新しことを覚えたり新たな発見があるって、いいことですよね。再就職のご縁ができて、「新しいことを覚えたり、 体動かしたりでくたびれて…」と言ってる母に、今朝「必要と言ってもらえて お役に立てるって素敵だよね。」という言葉とともに冒頭のお話をしたところでした。さて、「ママに本気出したら って言われんねんけど 本気出してないようで 結構、頑張ってねんけど そんな風には見えないらしい。」「来た時のこと思ったら よく頑張ってきたと思うよ。 もう少しのとこだし う~んって苦しくなってきたら 逃げちゃったりするでしょ。 そこをママは見てるんだよ思うよ。」「えへへ。」「一旦、社会に出ると 勉強しようと思ったら仕事や家のことして それから自分の時間を作ってだから 勉強だけができるというのは どんだけ素敵なことって思うんだけど 僕も、勉強だけしてればいいときは そんなこと、ちっとも分からなかったから パパもママも、できたらもう少しと きっと同じ思いなんだと思うよ~」「それ、同じこと言われた。 たった、1年、2年やでって。」「まぁ、何事も苦しいことと思ったら 一時はできても、続くものじゃないから 昨日できなかったことが 今日できるようになったとか 今日分からなかったことが 明日分かるようになるとか そんな方向で積み重なってけば 喜びや楽しみは増えてくるものだよ~ それは、やってて分かるでしょう?」「それは、分かるよ~ まぁ、もうちょっと頑張ってみるわ。」今月に入って、話しながら、伝わってるかなとか『通り過ぎた者には見えるんだけど~ っていうことあったりするよなぁ…』と思いながらこんな感じのやり取りをタイミングを見計らって何人かの生徒さんとしてました。毎年不思議なくらい、夢を描き、勝負に挑んでる生徒さんほどこの11月からクリスマスにかけてが、とっても苦しくてこのときに、根を伸ばした人ほどぐらつかない土台ができるような気がします。そして、毎日が楽しく過ごせたらなと思います。(以下、コラムの抜粋です)学生時代は嫌というほど勉強する時間があったのに、どれだけサボるか、ラクをするかに一生懸命になっていた。社会人になってから「もったいないことをした」と後悔している人は多そうですが、もしもう一度学校に通えるのならどんなことを勉強したいですか?■語学を勉強したい ■手に職をつけたい ■ビジネスに役立つ勉強をしたい

2015年11月09日

コメント(0)

-

「強みを伸ばす」と「弱みを克服する」

「先生に教えて頂いて 科目間の差が無くなったんです。 以前は、上下が激しかったので。。。」「もう一段上にできら とも思っているのですが。。。」少し前に、保護者の方とそんなお話があって良いものを伸ばせば苦手なものもついてくるという考えもあるし苦手を克服すれば全体的に上がるという考え方もあるし良いものを伸ばしてあげることそして、苦手を克服してあげることどちらも大事なんだけど。。。バランスなんだよなぁと思ったところでした。野球などのコーチの指導をとっても欧米は、いいものを褒め日本は、悪いものを直す傾向にあるって、言われたりしますよね。そして、自分の強みや弱みが何なのか客観的に見てみることも、大きなヒントのように思います。コラムに、24種類の強みがあって。。。というので調べられないか探してみたら、出てきたんでやってみました。ペンシルベニア大学の本格的なものなので240個も質問があるのでちょっと根気がいるんですがやってみると。。。僕の強みは。。。学習意欲、好奇心、熱意、判断力弱みは。。。謙虚さと協調性強みも弱みも、やはり、そうなのかぁという結果でした。ちなみに、24種類というのは■知恵と知識に関する強み1 好奇心2 学習意欲3 判断力4 独創性5 社会的知性6 将来の見通し■勇気に関する強み7 勇敢さ8 勤勉さ9 誠実さ■人間性と愛情に関する強み10 思いやり11 愛情■正義に関する強み12 協調性13 公平さ14 リーダーシップ■節制に関する強み15 自制心16 慎重さ17 謙虚さ■精神性と超越性に関する強み18 審美眼19 感謝の念20 希望21 精神性22 寛容さ23 ユーモア24 熱意※ペンシルベニア大学の公式HP「Authentic Happiness」 に行き右上の「Select Language」で日本語を選択し、「Questionnaires」↓「Get Started」↓上から2番目の「強みに関する調査票 (VIA)」または「VIA Survey of Character Strengths」と進んでいけば、テストを受けることができます。テストを受けるためには、個人アカウントを取得する必要があるんですが「VIA Survey of Character Strengths」のページ飛んだら一番下の『Register』でユーザーネームにメールアドレスを打ち込んでいきZip/Postal Code に、そこで見える数字と打ち込むと登録できると思います(以下、コラムの抜粋です)最近のスイスの大学の研究で、その人の持っている「強み」を鍛えてあげると、好奇心・ユーモア・熱心さ・楽観度・満足度がアップしその結果、「その人の全体的な幸福感が高まる」ということが発表されました。ここでいう強みとは、勉強が出来るとか、運動に秀でているのような“能力的”なものではなくその人の“性格的な強み”の部分を指します。現在の心理学の研究では、その強みは24種類あると言われています。たとえば、自制心、リーダーシップ、忠誠心、協調性……のようなもの。

2015年11月08日

コメント(0)

-

テスト前に使える暗記テクニック

中間や期末テストなど、試験勉強をする際に何度も声に出して覚えようとはするものの、なかなか頭に入らないという経験をした人もいるのではないでしょうか。しかし、暗記や勉強にもポイントがあるため、やみくもにやっていても頭に入らないことも。そこで今回は、そんな方に見てほしい勉強するためのヒントをまとめてみました。■覚える時間にもヒントがみなさんの中には、家族が寝静まった時間を暗記タイムとして活用している人もいるのではないでしょうか。静かな場所でないと覚えられないという人もいれば、誰かがいたほうが覚えやすいという人もいます。そこで大切なのは、自分自身のスタイルをきちんと知ること。時間や場所などいろいろなシチュエーションを変え、自分に合った方法を見つけることが重要です。■声を出す、腕を振りながらなど体を使って覚える方法暗記というと覚えたい言葉を幾度となく唱え、頭に入れ込んでいく方法がありますが、どうせなら楽しみながら頭に入れたいですよね。そのためには、いろいろな方法を試してみることが重要です。その方法の一つとして声を出したり、手や肩を動かし頭と感覚を連動させて覚えていくという手法もあります。これは思い出せなくなったら、いつも動かしている方法をとることで、別な角度から記憶を呼び戻すという方法です。ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。■文房具を活用する方法最後は文房具など、普段使っているものを有効活用して覚えていくという方法です。例えば重要な部分は赤や青など色を変え、ノートをまとめている人もいるかもしれませんが、絶対覚えたいものは赤ペンを使い、次に重要なのは青で書いて覚えるなど自分なりの法則などを作ることをおすすめします。お気に入りや書きやすいペンなどを準備するのも、勉強に向かうための手法として有効です。ノートや教科書に貼ってはがせる付箋なども色や形、大きさなど変えてみると目先が変わって楽しみながら学べるのではないでしょうか。いかがでしたか。勉強法や暗記法はいろいろな手法が公開されており、どれから試したらいいのか迷うもの。しかし読んでもいいなと思わないものはあまり自分に合っていないのかもしれません。直感的にいいなと思うものはすぐに実践すると自分に合った勉強法を見いだせるヒントにつながるかもしれません。ぜひ参考にしてみてくださいね。

2015年11月06日

コメント(0)

-

BEST FRIENDSのスペルミス

“BEST FRIENDS”のスペルミスで「最高のフライ(揚げ物)」に? 『しまむら』のパーカーが話題に(記事)ちょっと前に、スペルミスで返品とニュースになっていましたが、これのことだったんですね。これ、プレミアものだから、欲しくなっちゃいます(笑)そして、このコラムのニュース見て??と思ったんですがスペルミスを指摘するコラムの冒頭が11月14日と4日と日付間違えちゃってますね。。。僕もちょっと前に未来の日付でレジュメ作っちゃったんですが。。。こういうことあったりしますよね。また偶然にも、昨日、単語の記憶してる中学1年生の生徒さんに「FRIENDSのNが抜けてるよ~ フレンズと発音して Fri ends と2つのパーツで覚えてみて。」って言ってたんですが、「最高のフライ(揚げ物)」こんな気の利いたセリフがあったなんて。さて、このところ、単語やキーワード、用語の記憶について生徒さんたちとやり直しているんですが単語や用語を記憶したりするときどんな風にされていますか?以前、感覚タイプ別勉強法(3)というお話で書いてみたりもしたんですがつぶやいて覚える子、見て覚える子、ノートにたくさん書いて覚える子授業を受けた体験で覚える子ほんと、様々だなぁと思います。そして、その一つ一つに良さや弱点もあって自分のやり方を見つめてみると面白い発見もあったりもしますよね。そして、覚えるものをパーツやカタマリにして声に出し見て覚えて、書いて確かめるこれができていったら、速いなぁとも思います。感覚タイプ勉強法(3)2015年10月19日

2015年11月05日

コメント(0)

-

画像で覚える英単語

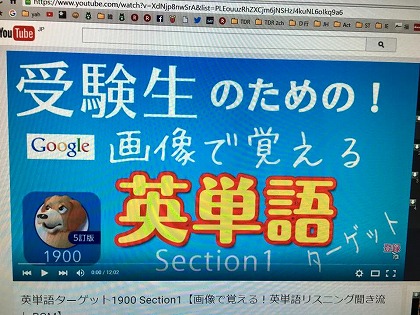

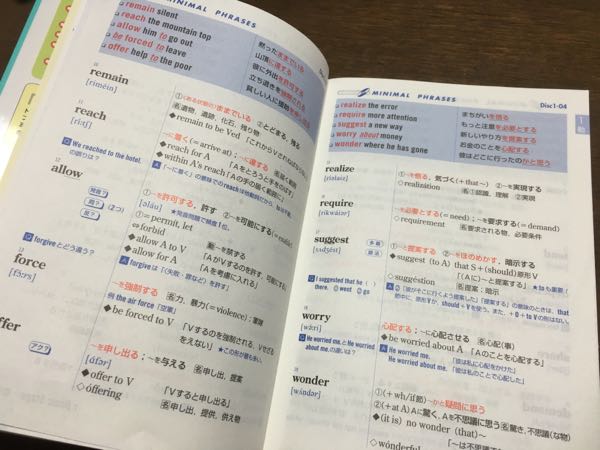

ここ数日、ちょっと前に書いた暗記カードのアプリに英単語などを打ち込んでいました。日記が更新できてなくて申し訳ありません。期日が迫っている受験生向けにまずは、緊急性の高いからとしてたんですが高1、2年生の多くは『ターゲット1900』をしてることが多いので。。。彼らが少しでも速く楽に楽しく覚えられることができないものかと思い『ターゲット』も打ち込むかぁといろいろ調べていたら面白いものを見つけました。『画像で覚える!聞き流し英単語』です。その単語に関連する画像を見て発音を耳から聴いてとにかく聴き流すそれが、リラックスできるようにバックグランドに心地よい音楽が流れしかも、倍速など速聴もできる。これができたら最高なのにと思うことこれ以上ないくらいに、てんこ盛りで15年以上前に、それこそ十万以上の費用と手間暇かけてやってたことがこんな風に利用できるなんてとびっくりして感動しちゃいました。「10日でマスター!旅行英会話DAY」というのもあって朝から、パソコン作業しながら流してました。英単語ターゲット1900 Section110日でマスター!旅行英会話

2015年11月04日

コメント(0)

-

暗記カード

単語カードや暗記カード、フラッシュカード って作ったりしましたか? テスト前に作ったりしたことがある方 多かったりするんじゃないでしょうか。 覚えたいものを書いて裏に答えを書いて リングに留めたりするあれです。 今は、アプリでこれができるので 英単語をせっせと打ち込んでいたら 昨日、高校生の女の子が 「先生が作ってるやつとは違うけど 『ターゲットの友』は毎日やってるよ。 ここ最近は、 中間テストの範囲だけやってたんだけど おかげで、テストはパーフェクトだったよ。」 って、教えてくれました。 どんなんなんだろうと さっそく、ダウンロードしてやってみたんですが 毎日朝晩5問、選択クイズが出てきたり やった日のカレンダーや 全国ランキングとかもあって こんなんあったらいいと思ってたり あっても高価な値段だったりするものが 無料でカンタンにできるなんて・・・ 素敵な世の中になったなぁと感動しちゃいました。 少し前にご縁ができた京大に通う学生さんが 「なんでもかんでも覚えたいもの アプリに打ち込んで、覚えまくったら 勉強が楽しくなって成績上がったんです」 そんな風に教えてくれたので 教室の生徒さんたちにも体験してもらえたらと 時間を見つけて、ちょっとずつタイピングしています笑 作り方などは、こちらで http://enjoylifeinenglish.blog112.fc2.com/blog-entry-267.html 英単語などは、自作しなくても、 無料で利用できるものたくさんありました。 http://eigo-box.jp/others/app-1/

2015年11月01日

コメント(0)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- 塾の先生のページ

- 一学期、夏休みの挽回? 同じ轍を踏…

- (2025-11-19 11:51:13)

-

-

-

- 妊婦さん集まれ~!!

- 上のお子様に続いてお二人目も安産決…

- (2025-11-17 20:40:34)

-

-

-

- 高校生ママの日記

- 高校三年生の進路決定について~vol.…

- (2025-11-19 09:07:29)

-