2015年04月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

午後の紅茶の日

5月5日の午後の時間だけが応募時間で 特賞は、55人と一緒に行ける1日パスポート 面白い企画ですね。 ちょうどこの日が誕生日なので 応募してみようかなと思います~♪ 小学生のとき、誕生日に クラスメイトみんなで広島市民球場に 広島巨人戦見に行ったことがあるんですが あんな感じになるのかぁと妄想だけでワクワクしました。 当たったら、一緒に行ってもらえますか?笑 詳しくは、キャンペーンサイトをご覧下さいね。

2015年04月29日

コメント(0)

-

ありがちなこと

■進学校の高校でありがちなことランキング1位:勉強を怠るとすぐに順位が落ちる2位:中学のときズバ抜けて成績が良くても、高校では真ん中レベル3位:毎朝小テストがある怠ると、すぐに下がってしまったり過去の成功体験が通じなかったり今までと違ったリズムだったり何かしらの締切に追われていたり進学校、高校に限らず、いろんなところでそれぞれあったりしますよね。「実力テストちらほら返ってきてるんですが 前に比べると、グィーンって上がってます。 今のことろですけど(笑)ご指導、ありがとうございます。」昨夜、生徒さんからこんなLINEのメッセージが着てました。中高生はゴールデンウィーク過ぎると中間テストだったりしますよね。小学生も、最初に習った単元が終わり始め「来週、まとめのテストなんです。 少し、準備がしておきたいので、どんなことしたら?」というような声をちらほら聴きはじめました。新入生は特にそうですが、新しい学年、クラスになったりするからこのスタートをどう準備して、できるだけスムーズに離陸させたいそんな風にも思っています。どんな状況のお子さんも春は自分に期待していてこうであったらなぁという淡い願望が見え隠れしますが最初のテストがうまく行き始め、数字が出てくると『いけるかも?』って、自信になったりしますよね。

2015年04月28日

コメント(0)

-

「運気を高める」ポイント3つ

幸運の女神を味方につける!「運気を高める」ポイント3つ- BizLady(2015年4月24日07時45分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「どの学年の子も、どの年齢の人も 春は何か新しい自分が始まる気がして 何も考えていないようで 何かしら少し期待してるものだから きっかけをつかんで 運気が上がってくれるようにと思っていて…」「『昨年とは違って今年こそは』と思うと 復習を大事に確実に分かってと考えがちですが 運気を変えるには 明日するものを少し先にやっておくとよく 授業中に知ってるとか分かるできるという その喜びを感じると変化し始めるんです。 授業中にご機嫌でいられる あの予習の楽しみが分かったら」最近よくそんな話をしたり、生徒さんにもしてるんですが昨日、小学生と高校生の女の子がそれぞれ「先週、先生としたところを学校でやってね。 うんうんと頷きながら、授業が聴けてね、楽しかった。」そんな風に教えてくれて嬉しい話を聴いて、ご褒美を頂いたなぁと思いました。それ知ってる、分かると思いながら聴くあの心地良さプラスになったときの心地よさあの笑顔や心地良さが運気を上げてくれますよね。(以下、コラムの抜粋です)季節は春。新しい洋服を買ったり髪型を変えたりと、オシャレが楽しくなる季節だ。新しく目標を立て、心機一転頑張ろうと決意を固めた人も多いだろう。チャンスを呼び寄せるために常に意識をしていることがあるのだとか。■1:明るい色やパステルなどを顔の周りにもってくる「私たちが考える以上に“色”には力があります。 かわいく見せたい人、クールに見せたい人、 人それぞれ自分の理想に近いイメージの色を選んでいるものですが、 こと“ハッピーに見せて幸運を呼び込む” ということになると、やはり明るい色が向いているようです」■2:本当に気に入っているものを選ぶ「本当に気に入っているものなら 躊躇なく取り入れています。 ハートが動かないものは流行であっても 絶対に手にしないように注意しています。 タンスの肥やしになって モノが溢れているのを見るのも、ストレスになりますから」■3:選択の基準は、それが今の私にふさわしいかどうか「物にもエネルギーが宿っていて、 私たちのエネルギーを上げたり下げたりしてくれます。 違和感のないものというのは、 そのエネルギーがぴたりと今の自分に合っているもの。 それを持つことでモチベーションが上がったり、 潜在能力が高まったりしそうなら、 それこそが自分にとってのラッキーアイテムになるんだと思います」

2015年04月24日

コメント(0)

-

脳内DVD

今日は、先日数年ぶりにお逢いした貴子さんのご紹介で芦屋と緑地公園でみどりとうみの幼児教室をされているのこさんこと、出口さんと美松という割烹でひょうたん弁当を頂いた後貴子さんのオフィスで、いろいろお話してきました。いろんなお話が出たのですがそのなかで、記憶のお話が出た時に、のこさんが「ちょうど、昨日記憶の話をしてて 救命救急を担当してる看護師さんが 薬や処置をいつしたかを後から振り返るとき そのシーンが頭に出てきて、 『あの処置をしたときの時計は…』と思いだすと まるで、スマホを指で拡大するように 時計を大きくすると、時計が出てきて 『3時18分』って書いてあったと思いだすそうなの。」「それを聴いてスタッフの女の子なんだけど。 Aちゃんの水筒がないと思った時に また、Aちゃんといたシーンが 頭に浮かんできて、 肩から水筒をぶらさげて 木の方へ走って行ったというのがでてきたから 木の方へ探しに行ったら 木の裏にあったという話があってね。。。」って、話してくれました。脳内DVDって、言ったりしてたんですが脳のなかで、映像として思い出して拡大するツールとして使っていったら、楽しくなりますね。いいお話を聴かせて頂きました。ありがとうございます。

2015年04月23日

コメント(0)

-

青を取り入れる

いつも遅刻しちゃう…なんと「色でルーズな性格を直せる」ことが判明!- WooRis(2015年4月22日18時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「先生、赤ペン、ピンク 青ペンで○つけるけど、どういう意味なん?」って、さっき小学生に聞かれて「赤は、自分でできたもの。 ピンクは、ヒントでできたもの。 青は、先生と一緒にできたもの。」「じゃぁ、赤が一番偉いの?」「う~ん。そうでもあるけど 赤は、次やってもできるでしょ。 だから、青が一番大事で、 青が次やってできるようになったら賢くなるよ。」って、答えたとこでした。冷静の青、知性の青で青を取り入れるって、考え方コラムを読んでいいなぁと思いました。赤丸も大事だけど、青を取り入れるっていいですよね。(以下、コラムです)青や藍の色は、可視光の中でも波長が短く、脳への刺激も弱いことから、興奮を抑える効果に優れているとのこと。さらに、青や藍の波長には、左脳の働きを促す効果もあるそうです。このことから、ファッションやメイクで青を取り入れると、“冷静沈着”“誠実で理性的”“知的で聡明”といったイメージを取り入れ自分の行動を高める効果も期待できるんですって!■おすすめの色、こんな使い方を青を取り入れることで、行動力を高め、『なすべきことを効率よく片付けていく』意欲を後押ししてくれるというわけです。 そこで、ル日ごろ目にする機会の多いアイテムから、青を取り入れてみてはいかがでしょうか。すっきりした青色の力で、モラルを大切にできるようになれば、内面から自分をいい方向へ変えることができそうですね。ぜひ試してみてください。

2015年04月22日

コメント(0)

-

「同化」と「調整」

お母さんはホントに大変……「やりたい放題」の子どもの心って、どうなってるの? 1歳児、2歳児に限らず、 いろんなお子さんに当てはまるなと思いながら読みました。 「宿題やる時間がなかった」についてまとめてみようと思っていたら タイミングよく、そのヒントとなるコラムを読むことができました。 お子さんたちと接していると 「宿題をやる時間がぜんぜんなかった。」 「宿題、分からなかった。だから、できなかった。」 特に春のこの時期は、新しい環境、習慣が生まれるので こんな話がたまに出てきます。 幼いときに、知的好奇心がたくさん満たされて 宿題すること自体が楽しかったり、 宿題をしてくると、褒められたりする体験が多いと 宿題をしてくるのは、当たり前になる たしかにそうはそうなのですが なかなかそうともいかないのが実情だったりもしますよね。 昨日は、「宿題をやる時間がなかった」という 小学生の女の子と中学生の男の子がいて 「そっかぁ、じゃぁ、その宿題いつやる?」 「テレビ見る時間は、あったんでしょう?」 そんな話から、 「まぁ、成功も失敗もあるけれど どうしたら、できるか考えていこうね。」 って、言ったら 小学生の女の子は、休憩時間に残りの宿題を済ませ 中学生の男の子は、次回までに仕上げてくると言ってました。 「同化」と「調節」を繰り返し、子どもは世界を理解する こういう風に見ていくと 違って見えてきますよね (以下、コラムの抜粋です) ■「同化」と「調節」を繰り返し、子どもは世界を理解する 発達心理学者のピアジェは、 子どもは「同化」と「調節」を試みながら、 外界を理解していくと説明しました。 たとえば、子どもはボールで遊ぶうちに、 「ボールは投げると跳ね返ってくる面白いおもちゃ」といった 認知の枠組み(シェマ)をつくりあげます。 そして、他の物もこのボールと同じように解釈し、 いろいろな物を投げてみようとします。 このように、物事を1つの認知の枠組み(シェマ)の中に取り入れ、 そのシェマに沿って理解しようとすることを「同化」と言います。 そして、この同化の試みによって 「すべての物がボールのように弾むわけではない」と、 新しい知識を得てシェマを修正していきます。 この作業を「調節」と言います。 このように、幼い子どもたちは、同化と調節を繰り返しながら 日々“実験”を試み、外界を理解しているのです。 しかし、それを見ているお母さんたちは、子どもがやたらと物を落としたり、 ぶつけたりするので、気が気ではありません。 既に「堅い物は落とせば割れる」というシェマを確立している大人には、 子どものこうした心理を理解しにくいため、 「うちの子、乱暴なのかしら?」と要らぬ心配をしてしまったりします。 こうした疑問や苛立ちに襲われた場合、 「自分自身も、『堅い物は落とせば割れる』というシェマを獲得するまでには、 子どもと同じように実験を試みてきたのだ」と考えてみましょう。 すると、子どもの行動を少し冷静に、 共感的に理解することができるかもしれません。 ■同じ行動を繰り返すのは、訳がある また、ピアジェは2歳くらいまでの 子どもの発達段階を「感覚運動期」と呼びました。 自分自身の感覚と運動を通じて、外界を理解していく時期を意味します。 この時期には、同じ行動を何度も繰り返す「循環反応」が特徴的です。 果てしなく同じ行動を繰り返すことで、 身体の使い方を学び、自分自身と外界との関係を学んでいくのです。 私たち大人も、新しい知識やスキルを学ぶときには、 それが自然にできるようになるまで何度も繰り返し練習しますよね。 幼い子どもたちも同じように、 基本的な動作を自分の力でできるようになるまで、練習しているのです。 とはいえ、子どもはいつまでも 「まったく同じ行動」を繰り返している訳ではありません。 よく観察していると、 循環反応の内容は刻々と変化しているのがわかります。 少しずつ行動を変化させながら、 いろいろなやり方で動作を試しているのです。 一見単調に見える子どもの行動も、動作の変化に注目しながら見ていくと、 面白い発見があるものです。 心の発達に注目して子どもに接していくと、感じ方が変わってきます。

2015年04月21日

コメント(0)

-

「前にも言ったよね」は禁句?

■新人に「前にも言ったよね?」という上司 「職人ぶりたい半端者」「職務怠慢」と批判の声(キャリコネ - 04月20日 18:40)昨日、岐阜でくもん教室をされている志田先生と吉田先生が和歌山に研修に来られるというので待ち合わせして新大阪にできたエキナカでお逢いしました。日曜日に受けられた研修のお話を聞かせて頂いたり「こんなときどうしてますか?」のお話をしたりそんなお話で盛り上がっていたら入場券で入ったのですが、3時間をゆうに過ぎ駅を出るときに、もう1枚分払うほどになりました(笑)先生たちとお話したときにも出たんですがお子さんたちと接していてあるあるなのがちょうど、下のコラムにあった「前にも言ったよね?」と「時間があって、宿題できなかった。」です。「前にも言ったよね?」はその心の裏に「何回言っても、なかなかできない。」「いつになったら、できるようになるの」という悩みが見え隠れたりしますよね。僕も家でやらかしたりするので先生やママたちの気持ちも、お子さんたちの気持ちも先輩の気持ちも、新人の気持ちの両方分かるなぁと思うのですが「前にも言ったよね?」「どうしてできないの?」ではなく前回の失敗を踏まえて、「何をしたら、いいのか。」その手順がその人のサイズに合っていてそこに心地良さがあれば、またやるのかなと感じています。「失敗すると怒られる」「しないと叱られる」ではなく喜び、楽しみ、心地良さ、楽しいというのはほんと大事だなと思います。後半の「宿題」については、昨日教室に帰ってから『おぉ』これこれというお話があったのでまた改めて書いてみたいと思います。志田先生、吉田先生、ありがとうございました。(以下、コラムの抜粋です)「前にも言ったよね?」「見て覚えて」といった言葉からは「一度で覚えられないのか!」「覚えの悪い新人に割く時間はない!」といったイラ立ちが透けて見える。そして、こうした一言で新人がもっと集中して打ち込むようになればとの思いもあるだろう。しかし新人側からすると「言われると本当に心折れる。シュンってなっちゃう」と、逆効果だという声が多い。しかし、分からないものは分からないのだから、「前にも言った」からと確認せずに放置しておくと事故につながる可能性はある。もちろん指導する側にも言い分はある。教育の時間は無限ではなく、自分のことをこなしながら教えなければならないので効率よく成長してもらうためにも、つい「前も言ったよね?」という言葉が出てくることもあるわけだ。そして、この「前にも言ったよね」が禁句にできるのはゆとり、余裕のある環境だというのだ。また、「何回聞かれたかによる」という意見もあり「3回くらいならメモ取れよと思うだけ」とか「結構前に言ったことなら許す」という声は多いが、それ以上になると厳しい声も多い。また、理解の悪い新人には、教え方に工夫をしているという人もいる。「前に説明したときにメモ取った?」と聞いたり、指示内容をプリントにして渡したりするのだそうだ。新人側から総じて印象の悪い「前にも言ったよね?」の一言。皆さんはどのように教えて、もしくは教えられているだろうか?

2015年04月21日

コメント(0)

-

ひとつ、ひとつ思い出す

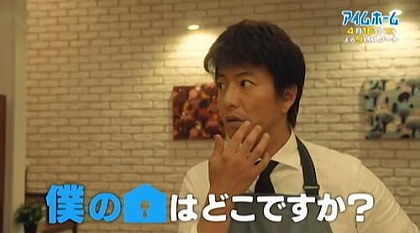

木村拓哉主演「アイムホーム」初回16.7%の好発進- Smartザテレビジョン(2015年4月17日10時47分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】どんなドラマなんだろうと思ったので今朝、録画したものを観てみたんですが最近よく耳にする記憶について取り上げられていたので、ドラマの内容とともに興味が湧きました。直近の記憶をなくした木村さん演じる家路さんがメモをとって、覚えておいたりする姿を見ながら記憶かぁと思っていました。「どうやって、記憶するといいですか。」「なかなか覚えられないのです。」新しくお逢いする人、長く一緒にしてる人も春ということもあって、そういうお話をよく聴くので「記憶というと、 覚えるということを考えがちですが 思い出す方を重視して下さいね。 脳は思い出すときに、記憶が深まる性質があるので このしくみを上手く使って 思い出す回数、確かめる回数を増やしてあげてね。 そうする度に『あぁそうだった』とか 『これこれ!』と感じたりして これを2,3回繰り返すと 繰り返すたびに、定着していくよ~」そんな風にお話しています。ドラマの途中で「ひとつ、ひとつ思い出していこう」と忘れかけてるものと向き合っていくそんな台詞があったのですが「ひとつ、ひとつ思い出す」いいなぁと思いました。

2015年04月17日

コメント(0)

-

子どもが勉強する気になる方法

勉強を「早くしなさい!」の代わりに言うべき言葉とは? 子どもが勉強する気になる方法- ダ・ヴィンチニュース(2015年4月16日11時30分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】楽だったり、楽しかったりすると心もカラダも軽くなりますよね。高校生に、英単語を覚えてもらうのに彼らがもってるiPhoneやスマホに入れられるように付属でついてるCDを倍速加工してMP3に変換して「これ、毎日10分だけ聴いてくれるかな? 1日10分でいいんだ。 単語帳1冊を25個のトラックに分けたから 日曜日を休みにしても1ヵ月で1周できるから 学校の行き帰りとかで、1日10分聴いてくれる?」そんな風に話して渡したら「1日10分だけで、いいの? 行きと帰りで2回聴いてもいい?」なんて、言いながら、聴いてくれています。昨日、書いた日記の続きのようなコラムを読んでとっても嬉しくなりました。締切があったり、基準があったりするとそちらから見るので、焦ったりイライラしたりしますがちょっと頑張ったら、できるようになるちょうどの階段であれば必ずたどり着いてくれるんだなぁと最近よく感じます。春のこの時期だからこそできるこの『やったらできる』これをたくさん感じたら夏、秋、冬に繋がってくるように思います。(以下、コラムからの抜粋です。)子どもの頃に言われたくなかった「勉強をしなさい!」。今、自分が親になってみて、口癖になっていることに気づき、ハッとする。自己嫌悪に陥る。「でも、子どものためを思って…」と自分を納得させてみる。そう、叱りたくて叱る親はいないのである。勉強の大切さを身にしみているから、仕方なく口にするのである。どうせ「はーい…」と生返事するだけだと分かっていても。さて、この「勉強をしなさい!」という定型句、本当に言わなければならないのだろうか。言って効く子どもなら、意味があるだろう。しかし、効かない子どもには意味がない。「どうせ効かないなら禁句にしよう」。「勉強をしなさい」という定型句は、じつに危険である。「勉強をしなさい」を繰り返すことで、そのうち単に「勉強は?」と聞いただけで、子どもが親の心を推測して「勉強しなさい」に変換し、うんざりするようになる。親が意図しないところで、親子の信頼関係に亀裂が入ってしまうというのである。勉強をしない子どもを『勉強する子』に大変身させる方法はないのか。まず、前述の「勉強をしなさい」は禁句にし、代わりに子どもの意欲を引き出す“魔法の言葉”を使う。それは、「終わったらいっしょにテレビを観ようね」「さっと終わらせておやつ食べようか」「今日は何分でできるかな?」といったプラス言葉。「早くしなさい」という代わりに「早送りー!」「制限時間あと5分です」「60点しかとれないの?」の代わりに「あと40点とったら100点だよ」など、応用も効く。これで子どものやる気に火がともったら、次は火を大きくするために、「楽習」を導入する。子どもはテレビやゲームが好き。「やめなさい」と言ってもやめない。勉強がテレビやゲームのように楽しくなるよう、さまざま工夫したものが「楽習」である。ポイントは次の4つ。(1)親が一緒にやる「一緒にやろう」と言って隣に座り、一緒に問題を解く。「監督する」のではない。「この問題、けっこう難しいね」など子どもの頑張りを理解できる。親が楽しく解く様子を見て、子どもも勉強が楽しくなる。(2)勉強のやり方をラクにする子どもの集中力は短時間しか続かないことに配慮する。・1分、5分、10分、20分など、子どもの集中力に合わせて時間をいくつかに区切る(毎日の家庭学習の目安は「学年×10分」…合計時間がこれになれば良い)。・宿題を細切れにして数分単位で教科を切り替える。・タイマーで時間制限を設け、集中力を高める。(3)勉強の中身を楽しくする計算をタイム計測する、チラシで知っている漢字に丸を付ける「チラシで漢字探しゲーム」などゲーム性を取り入れる。100マス計算をスリム化した10マス計算をする際は、「+0」から始めて、タイムアタックに挑戦する。親の丸付けは、1問ずつ惜しみなく丸を付けるようにする。(4)ラクにこなせるレベルにする成功体験が学習意欲を引き出す。子どもができるレベルまで戻ること。簡単な基礎を100回でも繰り返し、暗記するくらいまで徹底してやる。毎日違うことをするより、同じことを繰り返すほうが達成感を味わえ、自信になる。このような工夫をしても、勉強習慣はすぐには身につかない。しかし、着実に子どもの中では力がついており、ある日、急に“ブレイク”する。親には、子どもを見る基準を毎日『ニュートラル』に戻し、粘り強く接していくことが求められる。教科書の内容が100%わかると、それだけで偏差値は70になるといわれる。親子共に「楽習」を楽しめるようになったとき、「勉強をしなさい」の定型句は姿を消しているはずだ。

2015年04月16日

コメント(0)

-

言われなくても勉強する子

なぜなぜ期が左右していた!将来「言われなくても勉強する子」になる親の対応とは- It Mama(2015年4月15日11時45分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「『勉強しなさい』は絶対に言ってはいけない」そう言っていた林修先生の講演会を思い出しました。そうお話を聞いたとしても親御さんが「でも、言わないとまったくやらないし 声をかけて手をかけてやっとなんですよ。」分かるなぁと思うし、コラムの立石さんや林先生がおっしゃる幼児期から低学年くらいまでの知的好奇心豊かなときに、学びの楽しさを感じさせるこれも大切だなぁと思うのです。そして、低学年を過ぎても、いくつになっても何かを始めるとき、新しい区切りのときって同じように、知的好奇心がくすぐられるときですよね。だから、4月が始まって落ち着いてきたこの時期ある意味、チャンスじゃないかと思っています。ゴールデンウィークまでの2週間キャンペーンみたいにされるといいと思います。昨夜、放送のあった『書店ガール』を今日見て『最初って、みんなこんなやる気を持ってるんだよなぁ』とか『頑張ってる時は、周りが見えなくなってるんだよなぁ』とかいろんなことを考えさせられる素敵な作品でした。知的好奇心と言えば、本を読むことこれも、大きなことですよね。先日、カウンセラーであり、速読の先生の貴子さんとお逢いしたときに、そのお話も出たんですが長くなったので、また書いてみたいと思いまう。いつの時代も親の悩みのトップは「勉強しろといくら言っても勉強をしない」ということではないでしょうか。でも、そうなってしまった原因は子ども自身にあるのではなく、むしろ両親の何気ない対応だったりするんですよ。■なぜ、勉強しないのか子どもはなぜいくら言っても勉強しないのでしょうか。その答えはズバリ!勉強したくないからです。言われなくてもわかることですよね。では、なぜ勉強したくないのでしょうか。基本的に人間は興味、関心がないことを知りたいとは思いません。勉強に興味がないということは、『知らないことを知りたい』という気持ちが薄いということです。それでは、なぜ勉強することに興味が持てないのでしょう。その原因は幼児期にまでさかのぼります。■知識欲が旺盛な時期を逃さないこと2、3歳の子どもは特に『知りたい』という知識欲旺盛な時期です。「なんであの人帽子かぶっているの?」「なんで葉っぱは緑なの」と、ありとあらゆるものに疑問を持ち、しつこく聞いてきます。時間や気持ちに余裕のある時は丁寧に教えてあげるかもしれません。しかし、夕飯の支度や他にもすることがあればいちいち答えるのが面倒になりますよね。こんな風に返されると、子どもは「何を聞いても無駄。もう質問するのはやめよう」と思うようになり、『知らないことを知る』ことに興味を持てなくなります。これでは、『知らないことを知る』ことが醍醐味である勉強に興味がもてるはずがありませんよね。■無理に興味を引き出そうとするのはNG勉強に興味がもてないもう一つの原因は『親が先回りして教えてしまうこと』にあります。興味を持っていないものを無理に押し付けると、子どもは「嫌なもの」と思うようになってしまいます。そして、さらに嫌いになってしまう可能性もあるのです。「勉強しろ」と言って勉強するようになれば、こんな簡単なことはありません。本人が勉強に興味を持つことが一番の近道です。

2015年04月15日

コメント(0)

-

次のページを開く春

おひつじ座は意志を貫け!鏡リュウジの4月運勢- Walkerplus(2015年4月13日20時52分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】なんとなく、思い当たることがあったりして当たってるような気がするのは、不思議なものですね。「どれくらい続くか分からんけど 今日から意識変えようと思って。」昨夜、高校生に数列を教えようとしたらそんな風に話すので「じゃぁ、ひとつお願いがあるんだけど 解説を見ながら解くんだけど 解いた後に、一度、いま解いたものを隠して どう解いていくか思い出す なぞりの時間を取ってくれない。 少し時間がかかるんだけど なんとなく、真似てするのではなくて 思い出す、再現する時間を取ったら 効果は、何十倍にもなるから 信じてやってみてくれないかな?」そう話したら、シグマの計算を解き終わった後にシャーペンでそこを隠して「これは、2乗の計算だから…」と言いながら、やってくれていました。このひと手間と素直さが次のページを開いてくれますよね。<おひつじ座>「意欲が湧き出てくる4月。そのエネルギーを解放しましょう。 未経験の分野でも道を切り開くことができそうです。 ただ、中旬以降はあなたの足を引っ張るような動きも起こりそう。 心を強く持って、自分の意思を貫いてください。 今月始めたことが芽を出す頃には、反対など関係なくなるはずです」<おうし座>「ざわめきを感じます。身の回りで何が起きているか、 心のアンテナを広げてみましょう。 特に、一旦動き始めた出来事が逆戻りするようなことがあったら要注意。 また、あなたの一言が思わぬ影響を及ぼす可能性もあります。 SNSなどでの不用意な発言は、誤解を招きがち。慎重に言葉を選びましょう」<ふたご座>「やる気にあふれ、新しい才能に気づける月です。 あなたの能力を引き出してくれる人物が現れそう。 面白そうな集まりには積極的に顔を出しましょう。 特に、実行力がありそうな人の話には耳を傾けて。 また、もし温めていた夢があるなら、 今月それを口にしてみましょう。 新しい趣味を始めるなら、今が好機です」<かに座>「心が大きく動く月。 これまで思ってもみなかったことに挑戦したくなるかもしれません。 人生を変えるきっかけになる可能性もあります。 気になることは見過ごしにせず、まずは取り組んでみましょう。 また、仕事はできるだけ計画的な作業を心がけて。 少し面倒くさくても計画表を作り、最後までスムーズに進行しましょう」<しし座>「今月は、何事にもスピーディであることを心がけてください。 迷ったり悩んだりしている間に幸運が逃げてしまいます。 特に、海外に関することは大きなチャンスになるでしょう。 ただ、そのやる気に水を差す人物にはご用心。せっかくの好機を失います。 心配する気持ちはありがたく受け止め、話を聞き流す余裕を持ちましょう」<おとめ座>「大勢の人と一緒にいると疲れてしまいそうな月。 気配りしすぎて疲れてしまったり、 自分がやりたかったことができなくなってしまうかも。 今月は無理に出かけずに、部屋で心穏やかに過ごして疲れをほぐしましょう。 仕事や学校などでは、責任をともなう役を頼まれそう。 過度の負担を感じる役割ならば、断る勇気を持って」<てんびん座>「慎重に行動したい月です。衝動的になりがちな時期なので、 友人の中で最も堅実な人にアドバイザーになってもらいましょう。 今まで頑張ってきたことも、一時的に投げ出してしまうかも。 焦らずに何事も控えめに、極端なことを避けていると、 意外にも大小さまざまな幸運が舞い込んできそうです」<さそり座>「心ときめく出来事が起こりそう!自然と気持ちがワクワクしてくるので、 その流れに逆らわずに行動しましょう。周囲からも楽しい誘いが増え、 外出の機会も多くなります。また、習い事をするなら今月が好機。 自分なりに小さな目標を立てて、 少しずつでも次々とクリアしていけば、やる気に弾みがつきます」<いて座>「今月は思いのままに行動してOK。充実感を得られ、 新しい扉を開けることになりそう。 ただ、心配なのは移り気にもなっている、という点。 短期間で嫌になり、投げ出してしまう可能性があります。 すぐに放り出してしまわず、ある程度の期間は続けてみましょう。 やがてうれしい結果を手にすることができるはずです」<やぎ座>「気分が大きく揺れ動きそう。 周囲に激しい感情をぶつけないように気をつけましょう。 1人の時間を持って、温かいお茶を飲み、 気持ちをクールダウンさせると失敗を防げます。 あなたを見守ってくれる人がいることを忘れずに。 何事もリラックスすることが大切です。 遊び心があなたに元気を与えてくれるでしょう」<みずがめ座>「意欲的に取り組みたい月。 新しい知識や何かの技術を習得する絶好のタイミングです。 自分なりに少し高めの目標を立てても、簡単にクリアできそう。 仕事では、これまでとはまったく異なる分野の担当になる可能性がありますが、 予想以上にうまくやり遂げられるでしょう。 周囲にも認められて思わず鼻が高くなりそう!」<うお座>「人助けが幸運を招く月です。 誰かに頼られたら、その悩みを解消してあげてください。 仕事でも相手のやり方に合わせてみましょう。 職場での評判が高まるだけでなく、 業務そのものもスムーズに進み、大成功をおさめられそう。 ハプニングの暗示もありますが、 想定外の出来事も焦らずに楽しみましょう」

2015年04月14日

コメント(0)

-

つまずくところ

数年ぶりというくらいにメッセージを頂いて高橋貴子さんとお逢いしました〜カウンセラーと速読の先生をされている貴子さん「自分がつまずいてきたから どこでつまずくか、 その障害を取り除くことを大事にしています」そうお話されていたのがとても印象的でどう教えるかどう学ぶかと思うけれど優れた導き手は、優れた聴き手でありどこでつまずくかそして、そこをどうスムーズにクリアさせつまずいたときにはどうするかその手法をたくさん持ってる人だよなぁと新学年が始まるこの時期にいいお話を聴かせて頂いたと嬉しくなりましたありがとうございます♪

2015年04月13日

コメント(0)

-

指示待ちと経験値

「使えないと思う新人の特徴TOP5」1位 言われたことしかしない2位 挨拶ができない3位 敬語や丁寧語が使えない4位 仕事の手順を説明しているのに、メモをとらない5位 無断で遅刻・早退・欠勤をする「新人は見た!先輩、上司のビックリ行動。」1位 ちゃんと説明しない2位 挨拶を返さない3位 発言に行動が伴わない4位 仕事の質問しているのに答えない5位 無断で遅刻、早退、欠勤するどちらも似たような感じですよね。今の行動が相応しくないなら「そんなんも…」とか「できてない」ではなく「その行動は、相応しくないよ」と修正していけばいいと思うのですが慣れた人のなかに、新しい人が入るとそれが、手間だったりこんなことまでと思ったりしてしまうことも分かるような気もします。そして、良い行動もまずい行動もどちらもこれまで経験したことの反映でいい行動は、そうすれば、スムーズだったうまくいった、心地良かったということが経験として積み重なって、経験値になると思うのでそうしないということは、そういう場数が少ないということかなと思います。4月になって、新しい生徒さんと逢うことも増えたのでいろんなことの見直しというか、やり方の整理をしつつお伝えしています。学生のうちに、試行錯誤してたくさん、小さな成功も小さな失敗もして経験値を高めてくれたらなと思います。

2015年04月10日

コメント(0)

-

予習と記憶

「予習って、どうやったら、いいですか?」「予習した方がいいやんな?」今週から新学年がスタートするとあってそんな声を聴くようになりました。「予習って、初めて習うことを 自分の理解のペースで読んだり触れたりすることで 予習というと、何をしたら?と思うけれど 文字通り『予め習う』だから テキスト読んだり解き方を真似たりして 少し触れておくくらいでいいんだよ~ 馴染みあるものは、記憶しやすいから ぱらぱらめくるだけでも違ってくるんだよ~ 初めて聞くことが全体で聞くことだと 理解できてるうちはいいんだけど 分からなくなった途端 黒板を写すマシーンと化すか 日付や列で授業中に当てられそうなら 自分の順番を数えてそこだけ、必死にやるか スーッと違う世界に入るか そんな風でしかなくなるでしょう。 授業中を楽しく過ごすためのものが予習で 先に、触れておくと、授業が楽しくなるんだよ。 だって、少し前に自分が知ったこと 知ってること、話してくれるんだもん。 これほど、楽しいものはないよ~」そんな風に答えたらふーんって言いながらやってくれてました。そして、今週はスペシャルウィークで真新しい教科書だけにスタートしやすいですし読んだり、やったりしたところがすぐに出て、効果が分かりやすいときでもあります。「どんな教科書や問題集もらったの~?」なんてとこから、ちょっとやって頂けたらなと思います。このやったら、わかったを実感したらほんと、違ってくるなぁと思います。昨日、小学生の男の子に先取り的なことをしていたら分かるからか、楽しいからか、興奮して鼻血出してました。男の子が帰ってから、残ってた高校生の女の子に「興奮しすぎて、鼻血出ちゃうって 勉強分かるぜ、僕、こんなのもできるって あれが、知的好奇心がくすぐられてだよね。」って、話したんですが、「それは、先生の妄想だと思う」と言われてしまいました。あれは、そうだと、思うんですけど~。どうなんでしょう?クライズラー&カンパニー 春

2015年04月07日

コメント(0)

-

新学期スタート

「今日楽しかった?」はNG!? 新学期に言いがちだけど逆効果な親のワード3つ- It Mama(2015年4月5日15時15分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】春ということもあって新しい方とお逢いすることが増えて自分自身も学び直しというか当たり前になってることに気がついて『そうかぁ、そこからだよね。』と基本の再確認をさせて頂いています。そして、よく話題に上がるのが「暗記ができてなかった。」「もっと、暗記をすればよかった。」「勉強のやり方が分からなくて。」そういったものです。新しいツールを手に入れてやり方が分かったら、できるようになるしできるようになるからこそ暗記や勉強の仕方が分かって、やる気が出る昨日のお話の続きのようですがそういうことかなとも思います。昨日の晩御飯なんだろうなと思い出すように視線を上げて覚えて視線を下げて確かめ、書きだしてみる当たり前になってるからちょっと意識してお話しなきゃなぁ~って新しい生徒さんやお父様お母様とお話して改めて思いました。『見上げて』2015年02月25日

2015年04月06日

コメント(0)

-

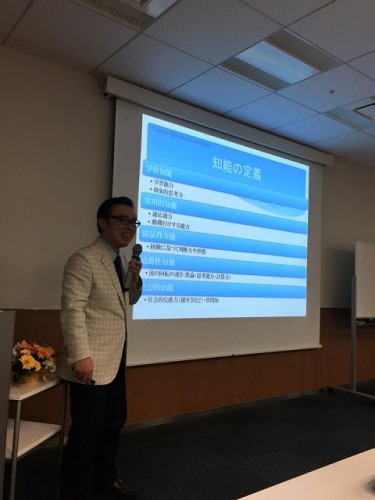

ビリギャル坪田先生講演会(1)

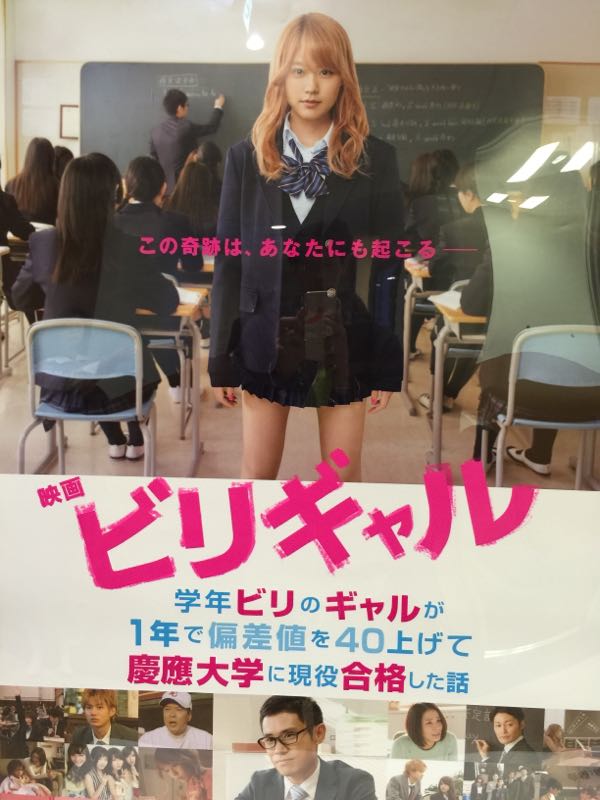

「スマホやめるか、大学やめるか」 信州大入学式で学長(朝日新聞)朝日新聞さんらしい二項対立だなぁと思ったのですが学長さんのお話をちゃんとお聞きするとなるほど、さすがと感じました。「個性を発揮するとは、特別なことをするのではなく、 課題に対し常に『自分で考えること』を習慣づける、 決して『考えること』から逃げないことです。 自分で考えると、他人と違う考えになることが多くなり、 個性が出てきます。豊かで創造的は発想となります。 創造性を育てる上で、 心がけなければならないことは『ゆとり』を持つこと、 ものごとにとらわれ過ぎないこと、 豊かすぎないことが挙げられます。 自らで考えることに時間をかけること、 そして時間的にも心理的にも、 ゆったりとすることが最も大切となります。 自分の時間を有効に使うために、 自力で時の流れを遅くする必要があります。 残念なことですが信州でもモノやサービスが溢れ始めました。 その代表例は携帯電話。アニメやゲームなど、 いくらでも無為に時間を潰せる機会が増えています。 スマホ依存症は知性、個性、独創性にとって、 毒以外の何者でもありません。 スマホの『見慣れた世界』にいると、 脳の取り込み情報は低下し、時間が速く過ぎ去ってしまいます。 『スマホやめますか、それとも信大生やめますか』。 スマホの電源を切って、本を読もう。友達と話をしよう。 そして、自分で考えることを習慣づけよう。 知識を総動員し、ものごとを根本から考え、 全力で行動することが、独創性豊かな信大生を育てるのです。」ほんと、その通りですよね。そして、スマホ依存は悪ですがスマホやPCなしでという社会で生きるのは考えにくいのでなぜ、それに振り回されるのではなく、うまく付き合いツールとして上手に活用する学生を育ててもらえたらなぁって思います。さて、昨日日記に書いたように坪田信貴さんの講演会に行ってきました。前回、大阪のNHK文化センターで講演を聞かれた岐阜でくもん教室をされている志田先生が「さださん、大阪で 坪田先生の講演会がまたあるんです。 予定が合えば、講演を聞いてみませんか。」って、お誘い頂いて参加してきました。一番前の席に座ったということと志田先生は坪田先生のお話を何度か聞いておられるので坪田先生も志田先生のことをご存知で講演前にご挨拶されていたということもあってホーム感があって、すごくリラックスして聞かせて頂きました。さて、坪田先生のお話ですが「この会場では2回目ということで いつもお話するお話より深い所のお話を。」と90分の予定の講演を時間オーバーしちゃうくらいたくさんお話して下さいました。たくさんお話して下さったので自分なりに整理して書いてみようかなと思います。以下は、講演メモからの文字に起こしたものです。長くなります、ごめんなさい。お子さんに、どうなりたい?とか親御さんに、どうなってほしいですか?そんな風にお聞きするとみなさん、いろんなお話をされますが行きつくところは、みんな、幸せになりたいとか、子どもに、幸せになってほしいとおっしゃいます。『でしたら、できていないところではなくて あなたと一緒にいることが幸せです。 人生を応援しているよ~って過ごしてくださいね』って、講演なんかでお話させて頂くんですが「悪いところを見てないで。」って聞いたはずなのに1時間後くらいには、「あんた、ここができてない。」って怒っておられたりするんです。今日は、お子さんのやる気スイッチを押すために人の『先入観を知る』ということと人は『選択的注意を持っている』というお話をしようと思います。まず、『やる気』というお話をするとき「やればできる」とか「やる気があればできる」とか「やる気はあるのか?」と言ったりすることありますよね。でも、この言葉はやる気を著しく削いでしまう可能性があるかもしれません。一般的に、世の中の人はやる気があったら、できるようになるとおっしゃるのですが実は、これが、根本的に間違いで視点を変えないといけなくて、できるからやる気になるのです。これに関して面白い実験があります。「生卵を立ててください。」という課題を出すんです。この課題に対して、大きく2通りの答えがあります。50%位の人は、「そんなの立たないよ。」と言います。「だって、生卵は丸いじゃん。立つわけないよ。」と。そして、もう50%の人は「あぁ、コロンブスの卵の話でしょ。知ってる。」って言うんです。でもね、卵の下を割らなくても、生卵は立つんです。ご自宅で、やってくださったら、分かるんですが立つポイントを探りながら1分~数分間数回チャレンジすると、卵は立つんです。立つポイントを探っていくと黄身が安定するということもあって、立つんです。ここからが、とても重要なポイントなのですが立つまでの数分間、卵が立つと思って探らないと生卵は、立たないのです。人間はできると分かってることしかできないしできないかもしれないと思うことは、やらないのです。だから、自分が一番わくわくキラキラして少し頑張ったら、必ず達成できる、できるだけ小さな目標を、目標として設定してください。なので、ダメだしではなく、良いところだしで減点主義ではなく、加点主義で結果重視ではなく、プロセス重視で失敗ではなく、未成功と見てほしいのです。良い所だし、加点主義、プロセス重視という視点で見ているとその両者には、尊敬、信頼の関係が生まれると心理学ではいくつも論文で実証されています。逆に、ダメだし、減点主義、結果重視だと努力を継続しなくなることも、実証されています。考えてみてください。ダメだし、減点主義、結果重視の人の前でまた、頑張ってみようと思うでしょうか。でも、知らず知らずに、お子さん、ご主人、奥様、会社の部下に「あなた、こんなところがダメよね。 また、やっちゃたのね。だからダメなのよ。」って言ってませんか。ついつい言ってしまったり、心で思ってそんな目で見てしまうこと、あると思います。そして、もう一つ、評価ということで半年や数年ぶりに合う親戚の子の成長には気づいても日々のお子さんの成長にはなかなか気づきにくいように人は、微妙な変化に、気づきにくいという傾向があります。そして、他人と比較してしまっていきなり大きな目標を立ててしまうという傾向もあります。普段、20~30点くらいしか取れないお子さんに「次のテストで、平均点くらい越えてね。 平均点を越えたら、○○買ってあげるから。」みたいなことを口にしてしまうというものです。最終的な目標が80点を超えることであっても直近の目標は、10点アップでいいと思うのです。もっと言えば、今日が昨日よりも1%向上する今回が前回より1%上昇する。これで、十分です。毎日1%ずつ1年間365日成長し続けると1年後には、37.78倍になります。1mだった身長の子は、1年後に37.78mになるのです。反対に、毎日1%ずつ1年間減少・衰退し続けると1年後には、0.03倍になってしまいます。1mだった身長の子は、1年後に3cmなってしまうのです。3cmの子が37.78mの人を見れば、巨人と思いますよね。これを人は才能といいます。できると思う、向上、成長という視点で人を見ていくということがいかに大切かというお話を人は『選択的注意』(Selectie Attention)を持っていて1つ1つの行動ではなく一連の行動として体験づけて記憶するスキーマの影響を受けているというところからもう少しお話したいと思います。では、下の動画を見てください。これは、ハーバード大学の有名な実験なのですが黒いシャツと白いシャツを着た学生たちがバスケをしてて、パスをし合っています。白いシャツを着た学生たちが何回ボールをパスするか、その回数を数えてほしいのです。この実験は、いかにこういうものという先入観があり先入観は視野を狭くしてしまうばかりではなく人は、する前に答えができあがってるということを教えてくれます。だから、「この子はこういう子」「自分はこういう人」という先入観は、結果を大きく左右してしまうのです。先入観にあった現象を見るたびに、そうそう、これこれと確認するからです。そして、年齢が低いほど、暗示により記憶が変容することが心理学のいくつもの実験で分かっています。だから、「お兄ちゃんは、算数できるのに。」とか「なんで、あなただけ。」なんて、絶対に言ってはいけないのです。「だって、才能なんてない。」って声が返ってきそうですが才能がない人なんて、誰ひとりいません。もう一度、いいます。才能がない人なんて、誰ひとりいません。『知能』というとき、みなさんは、学校知能のことを指して「賢い」とか「できる」と言ったりしますが知能は、これだけではなくて他にいくつも知能があるのです。(最初の写真がその一覧です。)このどの知能が優れているのか、そういう視点で見ていくとその人の見方がかわり、対応がかわり、やる気が変わります。『やる気を出す』というとき保護者懇談をさせて頂いたりすると「コミュニケーション取ってますか?」とお聞きすると「よく取ってますよ。うちは仲よくて、たくさん会話してますから。」とよくお答えいただくのですがコミュニケーションとは、訳すと意思疎通ですから会話することではなく相手とどれだけ通じているか、分かっているかなんです。何回も言うことでも、あなたのためにという言うことでもなく相手にどう伝わっているかがすべてなのです。。だから、その人がどう感じているのか相手を知ろうとすることなしに、始まらないのです。『ビリギャル』はギャルの格好した女子高生が1年で偏差値40上げて慶應に合格した言ってしまえば、これだけのお話なのですが一人の頑張りによって、家族や周りいろんな人が元気になり人の心を動かし、また元気にするわくわく、テンション高くいられるそれって素晴らしいことですよね。そんな風にお話して下さいました。今日から春期講習再開して授業してるんですがわくわくやハピネスは伝染するなぁと感じています。『ビリギャル坪田先生講演会(3)』

2015年04月05日

コメント(0)

-

ビリギャル坪田先生講演会

ビリギャルの坪田信貴先生のお話を聴きに梅田のNHK文化センターにきました。「この奇跡は、あなたにも起こるー」聴いたお話は明日改めて書きますね〜♪『ビリギャル坪田先生講演会のお話』

2015年04月04日

コメント(0)

-

風キャン

今日はランドのパレードも 10分前で風のためキャンセル シーに移動したら 2時半からの回に間に合って 運よくリドアイルの立ち見の場所を見つけるも 5分前の曲 葉加瀬太郎さんのバイオリンが軽快に響く クライズラーカンパニー「春」を聴き終わったところで 風キャンになりました。 カメラ入ってたからギリギリの判断だったんでしょうね というわけで、アメフロで写真撮ってきました。 アメフロからの帰りに 安藤美姫さんと娘さんと フギュアスケートのフェルナンデス選手が 仲良く歩いてるのとすれ違いました(^^) これから帰ります♪

2015年04月03日

コメント(0)

-

ファショナブル•イースター

今日は元旦2日以来のお休みを頂いて ディズニーリゾートに来ています お天気がどうかだったんですが 悪天候のタイミングがズレて 快晴に恵まれました ファショナブル・イースター 初日1回目を見てきました〜 競い合い、いがみ合うのではなく 助け合い、分かち合うことの大切さ ほんと、たいせつだなぁと感じさせる ステキなショーでした

2015年04月02日

コメント(0)

-

今日から変わる

今日から変わる4月1日、新年度スタートですね~新学年ということもあって教室に新しい子たちがくるようになって自然にいつも以上に「すごいねぇ」とか「できるねぇ」って言ってたら「今日も褒めて頂いて 明日も行きたいと言っているですが。。。」とお母さまからお返事頂いたりしてで、いつもより、テンション高めにしていたら今まで来てくれてた子も、楽しそうに進めてくれて『褒めるとか喜ぶって大切だなぁ 喜びが足りていなかったということだなぁ』とここ数日、実感しています。それと同じくらいのときにフロリダのディズニーワールドリゾートの名物ドアマン、リチャード・ガース(89歳)さんが「リチャードさんにとって、おもてなしとは?」という質問にFirst, Be happy inside, and express our outside.and everyone will be happy too.「まずは自分が幸せでいること。 次にその幸せを表現すること。 そうすれば、みんなが幸せになります。」と答えていたんですが、ほんと、そうですよね。。。

2015年04月01日

コメント(2)

全20件 (20件中 1-20件目)

1