2015年02月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

素敵な自分に

「習慣って、どうしたらつきますか。」「勉強する習慣をつけてほしくて。。」そんなご質問を受けたり、反対に「先生が上手に言って下さったんですか? 最近、家でも勉強する姿をよく見かけるようになって。」と嬉しいそうにお話を聞かせて頂くことが重なったりここ数日、「習慣」ということについて考えていました。お父さまやお母さまとお話するときは「ついつい、しっかり頑張ってほしいあまり 強く発破をかけようとしてしまいがちですが 大事なことは、ご本人がまたやりたいと思うこと。 ちょっと頑張ったらできる物足りないくらいもので でも、すると、なんとなくいい気分のするもの だから、できるだけハードルは低く ベビーステップで始められるものを。 そして、できれば、毎日 ムリなら、忘れない頻度に 次やってみようとチャレンジしかけてるとこを 見守ったり、すかさず褒めてやってください。 そのいい気分が、歯車を動かしますから」って、お話しています。また、お子さんたちにお話するのは「今日ちょっと素敵な自分をやってみる。」「3日坊主になったら、またちょっとやってみる。」そして、やってみようという気持ちに火がついたら消えないように、褒めるようにしています。子どもと接していると、アクシデントはつきものでびっくりしたり、ハチャメチャだったりいろんな出来事はあるけれどそれも、成長過程だから起こる体験なんですよね。「その丁寧な字で、ワークやノートを書いてごらん。 それだけで評価は変わるし、何よりも、賢くなるんだぜ。」「今回のテストは前とはちょっと違う いい気分でいれる自分になってみようとやってごらん。」そう声をかけたら、やってみようと取り組み始めた子達がいてその日を境に、人が変わったように素敵な自分になろうと取り組んでくれるそんな素直さに出逢うと、とっても嬉しく思います。

2015年02月28日

コメント(0)

-

見上げて

先生のことを「お母さん!」と呼んでしまった人、約4割!- ヒトメボ(2015年2月25日08時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「パパぁ」って、言われたこと、何度かあります。学校に限らず小中学生と過ごしているとこういう経験された方多いですよね。言った後に、「あっ」って気づいたりするから無意識に出ちゃうんだろうと思います。そして、何かをしてて、ふと上を見上げた時に、こういうことよく起こるような気がします。初めて言ってるのを耳にする子は、ビックリした顔をするけれど何度かそういう機会を目にすると「あっ、それ、よくあるねん。 私も、何度か言ったことあるもん。 だから、恥ずかしがらんでいいよ。 長いこといると、そうなってしまうねん。」そんな風に声かけてました(笑)さて、教室では、受験生以外にも学年末テスト期間に突入したということで授業時間以外でも、良い結果を求めてテスト勉強に頑張ってるお子さんが多くみんな何かしら覚えたりしています。ノートに何かを書いたりルーズリーフやメモに書いて覚えたりしてるので「書いて覚えるんじゃなくて 自分に覚え込ませたり、 確かめたりするために書くんだよ。 頭で覚えて、書いて確かめるの。 何かを思い出そうとするとき 自然に視線は上を向くでしょう。 ということは、上に記憶のキーがあるから 下を向いて覚えてたら、効率が悪くなるんだ。 視線を上げて、覚えて、 視線を下げて、確かめるんだよ。 これがコツだからね。。 」って、お話しています。最初の話に戻れば「ママぁ」って先生のことを読んでしまうというのはそれだけリラックスしてるってことなんでしょうね。

2015年02月25日

コメント(0)

-

ヒカリへ

受験応援に行ってきました〜昨夜から降っていた雨もやみ厚い雲から光も差し込んできてました。そして、リラックスした顔見れて良かったですこれまでやってきた成果を思う存分楽しんで披露してきてもらえたらと思います

2015年02月23日

コメント(0)

-

シュークリーム

明日が公立高校前期ということで 最後の入試対策に来てる子たちに 「これ、桃太郎でいうきびだんごだから きびだんごって、すごいんだぜ もらったら命がけで鬼退治に行くんだから笑」 と3時のおやつを渡しました。 持てる力をリラックスして発揮してきてもらえたらと思います(^^)

2015年02月22日

コメント(0)

-

なぞり(2)

公立入試前、学年末テスト前ということで テスト勉強や予想問題をしています。 で、このところ改めて意識しているのが 『なぞり』です。 書道などやかきかたで字をなぞる あのなぞりのように、 正解や模範解答をなぞったり 英文の暗唱例文を滑らかに言えるようにしたり 一度解き終わったセンター試験の数学を 制限時間内にできるか、なぞっていったり 解いたり、覚えたり、演習したりするときに このなぞりをちょっと意識しています。 このなぞりが上手な生徒さんほど 上達がスムーズで速いのを見て いい状態を真似するって大事だなと感じました。 なぞり 2008年01月17日

2015年02月19日

コメント(0)

-

「幸せホルモン」をドバっと出すコツ

気分が上がる!「幸せホルモン」をドバっと出すちょっとしたコツ3つ- VenusTap(2015年2月15日12時40分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】「もっと自信をつけさせてあげないと。」「自信と言っても、根拠がないものに 自信なんて、つかないじゃん。 数字や結果が出てきて確信になって 自信って、出てくるものだから。 自信をつけるというなら いかに、リラックスできるか。 意識しないでできるなんかな?」「それそれ、リラックスが大事なんだよ。」今朝、そんな会話をしたところでした。本命校を受験するまでの期間併願校の合否が分かって本命校の受験までの期間センター試験や私立大学の入試が終わって国公立大学を受験するまでの期間この期間は、いけそう!って感じてる人はひとつひとつに、手応えを感じるからところどころ躓くようなところが出てきても少々できないところが目についてもいけると思うから、克服しちゃえるけれど表では頑張んねんと言いつつも、心のどこかであかんかな~?とかダメかも?と感じてるとできないところが、目についてしまいどんどん水漏れしていくように感じるものです。少し前も、不安を誰かに支えてももらいたくて「先生、こんなんでいけるん?」って何度も確認してくるから「ほんと、可愛いね(笑) いけるんじゃなくて、いくんでしょう。 できないもの、ダメなとこ数えると それがどんどん拡大しちゃうから できたことを数えてごらん。できるものが増えるから。」って、お話ししていました。ハッピーで、幸せで、嬉しくてって感じてる時は幸せホルモンが勝手に出てるから、出さなきゃなんて思わないので逆に、出さなきゃなんて思うときは足りてないって、感じてるときなのかもしれませんね。入試前というだけではなく、学年末ということもあって、生徒さんのお母さま方からメッセージを頂くんですが心配されるその状況を整理したうえで「前よりも、頑張っておられるので、良く頑張ってるねと 頑張ってる数、良かった数を数えてあげてください お母さまの笑顔と褒められたことが 何よりも元気とエネルギーになりますから」ってお伝えしています。喜びを大切に、おいしい、嬉しい、気持ちいいを意識する小さな「できたね、良かったね、嬉しいね」を数えるすると、幸せホルモンが、どばぁと出てそのたびにエネルギーが増え、元気になっていろんなことを乗り越えていく原動力になってくれると感じています。■「幸せホルモン」をドバっと出すちょっとしたコツ■1:トリプトファンを摂取「なんだか気分が落ちる……」という場合、まず最初に食生活の乱れを疑い、セロトニンを生成するために必要な必須アミノ酸“トリプトファン”を多く含む食品を積極的に摂ろう。食品では牛乳やヨーグルトなどの乳製品、鶏肉や七面鳥などの肉類、マグロや鮭などの魚類、リンゴ、バナナ、ほうれん草、ブロッコリー、アスパラガスなどの果物や野菜、大豆、ナッツ類など、ありとあらゆる食材に含まれている。つまり、バランスのいい食生活を送れば自然にセロトニンは分泌されるのである。■2:エクササイズできれば外に出て日光を浴びながら体を動かすことが一番。でも「そんなエネルギーはない……」という場合、その場でできるヨガやスクワットなど簡単なものでもいいので、まずは体を動かしてみよう。15分程度エクササイズをすることで気分が明るくなってきたら、セロトニンが分泌された証拠である!■3:日光を浴びる太陽の光を浴びると、自然にセロトニンが生成されるそうだ。南国の人がカラッと明るいのはそのせいかもしれない。■4:マッサージを受ける極楽気分になれるマッサージ。マッサージを受けた後はセロトニンのレベルが上昇するそうだ。

2015年02月15日

コメント(0)

-

夢見ること

「選抜特進クラスで合格を頂きました」と火曜日に受験応援に行った女の子がさっきお母さまと一緒にご挨拶に来てくれました。どの生徒さんも、ここに至るまでは山あり谷ありでいろんなことがあるけれどやはり、みんなハッピーエンドを願って頑張ってるし中学生からだと2~3年長い子だと小3から6年も来てくれてるからいろんな感情もあいまってこの瞬間を迎えると、ちょっとほっとします。同じ日に、それぞれの私立高校を併願で受けた生徒さんも、無事確保できてあとは希望の高校から合格が頂けるようにと今日も朝から予想テストをしてくれています。今日のカレンダーめくってなかったと開いたら「夢見ることは、だれにも止められないわ」とシンデレラの言葉が書いてありました。それぞれに道が拓けるまで、春までもうひと頑張りです♪

2015年02月14日

コメント(0)

-

応用が利く

意外と綺麗に書けない「ひらがな」ランキング 昨日、美文字レッスンというのを見ながら ちょっとひらがなの練習をしていたら 「先生、ひらがなの練習してるの? 先生くらいの字なら、いいんじゃないの?」 って、聞かれて 「もう少し、優しい字が書けたらなと思ってね。」 って、話したとこでした。 ひらがなが、丁寧に書けたら 他もつながってくるんじゃないかなと思います。 さて、題名の『応用力』はよく話題になるのですが 「応用力がないんです。」 「私、応用が利かなくて。」 この時期ということもあって 最近、よく耳にして考えていました。 応用力って、自分が知ってるあれと 目の前のこれは、同じだから あれと同じように類推して考える ということだと思うのですが 生徒さん達と授業をしていたり 解いてるもの、間違えたものを見ると 同じように見ているものでも ぜんぜん違って認識しているようです。 くらべる数を割合(小数)で割ると教えているつもりが 本人には、右から左を割ると覚えてるとか わり算の単元だから、分けるんだよと教えてるつもりが とりあえず、大きい数字を小さい数字で割るんだとか こんな問題で、(イ)と書いたら×だったから (イ)と思ったけれど、(エ)と書きましたとか 「どう考えたの?」と聞いてみると ビックリさせることばかりです。 これ、先日から書いている脳の回路の話の どことどこを繋いだかということでしょうね。 水曜日に放送された安住さんと松さんが司会の 最新脳科学ミステリーと見ていたら 「何かをマスターしようとするとき 上手な人と苦手な人の脳の使い方そのものが違っていて 苦手な人ほど脳をたくさん使い、 得意な人ほどあまり使っていません。 慣れていないことをするときには 脳はたくさん働き、フル回転させるけれど 同じような訓練を何回もしてパターン化してしまうと もう1度、脳が処理するときには細かい分析が必要なく 分析的な処理に関連している脳は働かなくてもいいので どちらかというと、効率化が図られるということのようです。 そして、ポイントは2つあって 2200時間、とにかく楽しく取り組むこと。 2200時間というと、1日3時間取り組んで2年間になります。」 って、紹介されていました。 回路がつながっていない頃や、 つながりたて回路のパイプが細い状態から 回路を繰り返し使うことでパイプが太くなると 一気に多くの情報処理が可能になり、 集中して問題を解くことができるし 応用力も利いてくるということかなと思います。 そして、何よりも楽しくなんですね。

2015年02月13日

コメント(0)

-

疲れている10の理由

寝不足以外で、あなたがいつも疲れている10の理由「水分不足、運動不足、完璧主義」 寒くて、身体が冷えやすい時だし 学年末、年度末ということもあって 結果や形を求められる時期だったりするから 頑張りどきと思って無理をしたり 疲れやすいときでもありますね。 こんなときだからこそ、 心地良さが大切なんだろうなぁとか 自分がいまどういう状態であるかが何よりも大切で 自分の状態が良ければ、うまくいくもの。 穏やかさ、優しさが自分に備わると それだけで、心地良いから それに、反映されていくようになる 自分の持っているエネルギーをもっと増やして とにかく、自分が元気であるように。 ここ最近、そんなことを思っていました。 笑顔で、自分を信じて、ゆったりを心がける それでも、なかなか難しいものです(笑) 1.水分不足 水分は血液が体のすみずみに栄養を届けるために必要なもの。 つまり、少しでも水分不足になれば疲れてしまうのです。 水を飲む以外にもフルーツ、スープ、お茶などでも水分補給はできます。 2.運動不足 疲れてるからジムはお休み! なんてことをするとかえって疲れてしまいます。 エクササイズをすることで、エンドルフィンという快感や 幸福感を得られる脳内物質が分泌されます。 週3回20分の運動でも効果あり。 3.燃え尽き症候群 よく働いてよく遊ぶのは結構ですが、やりすぎは禁物です。 一日は24時間しかありません。 無理に予定を詰め込もうとせず、リラックスタイムも確保しましょう。 4.朝食ぬき 夜寝てる間は断食をしているようなもの。 そのあとの食事を抜けば、すぐに眠くなってしまっても仕方ありません。 5.砂糖や塩分のとりすぎ ジャンクフードやお菓子は食べてるときは幸せかもしれませんが、 もっと甘いものが欲しくなったりのどがかわいたり、あとで後悔することに。 6.日光不足 日照時間が短い冬は、ビタミンDが不足しがち。 なるべく日なたに出るようにするか、 鮭や卵などビタミンDが豊富な食べ物をとるようにしましょう。 7.完璧主義 健康に影響が出るほどの完璧主義は体に悪いもの。 完璧にしなければというストレスから疲れが出てしまいます。 ときには現実をみてリラックスすることも重要です。 8.ノーと言えない 特に日本人にありがちな断れない体質も、疲れの原因になります。 仕事のメールは家では見ないなどのルールを作って、 不必要なストレスを避けるようにしましょう。 9.デスクまわりが汚い デスクまわりは心も表すというように、 デスクが汚いと仕事を始める前から疲れてしまいます。 いったん片付ければ、もっと早くきれいにすればよかったと思うはず。 10.医者が必要なときも どうしても疲労感の原因が見当たらない場合は、お医者さんに相談しましょう。 簡単な血液検査で問題が明らかになることもあります。

2015年02月12日

コメント(0)

-

本日の写真ごきげんの種

「ごきげんの種」人が「ごきげん」を取ってくれるのは、25歳くらいまでではないかなと思う。残りの人生は、自分で自分の「ごきげん」をつくれる人間になることが大切。だから、自分の「ごきげんの種」を知っておくことがとっても重要。「何をしていたら心が安らぐか」「誰といたら笑顔になれるか」「不機嫌な時、何をすれば不機嫌でなくなるか」そんなにことを普段から意識して分っているといい。それがわからないからイライラする。だいたい不機嫌な人に人は近づきたくない。当たり前のことなのに、人は、すぐにそれを忘れる。わたしの場合、とにかく、温泉。ゆっくり温泉に入っていると、心が安らぐ。でも、わたしだって人間。不機嫌になる時だって山ほどある。取引先に無理難題を言われたり、夫婦喧嘩したり、仲間に裏切られたり、いっぱい嫌なことは起こる。そんな時は、落ち込むし、顔も曇るし、笑顔もなくなる。泣きたくもなるし、怒りたくもなる。でも、ここで不機嫌になってもなにひとつ得することなんてない。そんな時は、人と離れる。不機嫌な自分をできるだけ見られないようにする。ひとりでカフェに行ったり、買い物に行ったり、本屋さんに行ったりする。時間が解決してくれることは多い。こうして、わたしは、「ごきげん」をつくっている。今日読んだコラムにこんな風に書かれてあったんですが自分の機嫌を自分でとるって大事ですね。昨夜、家に帰ったら「タレントのローラさんが 嫌なこと、心配なことを考えるより、 自分の好きな時間を作って、 ポジティブな気持ちで過ごしたほうがきっと幸せ って、言ってた。 それでも、どうしても 人に聞いてもらいたいことだけ 友達にメールして、 『大丈夫だよ!』って返信があったら 『じゃあ、私は大丈夫!』って自分に言い聞かせて あとは寝ちゃうんだって。(笑)」と聴いたのを思い出し一線で活躍する人は、共通するものがあるんだなぁと感じました。

2015年02月10日

コメント(0)

-

目があって

今日は大阪の私立高校の入試日で今日が本命の高校だという生徒さんのもとへ家から20分ほど歩いて受験応援に行ってきました。歩きながらなんて声をかけるのが一番いいかと考えてたんです。現地では通り向かいだったので、声かけられないなと思っていたら目があって見つけてくれて「あっ、先生、頑張ってくるわぁ」といい顔で手を振ってくれました

2015年02月10日

コメント(0)

-

問題を解く回路(6)

昨日の夕方、夢の扉という番組で九州大学名誉教授 の藤野武彦さんが紹介され「脳疲労」という言葉と「心地よいことだけを行って嫌なことをやめれば、 脳の疲れはとれ、体は正常に戻ります。 どんなに身体に良いものであったとしても 嫌だと思ってとったものは、身体によくない。」と言っていました。別の方向から、よく聴くお話ではあるんですが脳科学的にもそうなんだぁと嬉しくなりました。そして、こ最近読んだ本のなかに書いてあった一節とつながるようで、嬉しくなりました。「解けるようになるこの回路を強化するのが難しい それは、脳のある性質が関係している。 脳は、ある回路を通って心地よいと感じたら、 もう一度同じ回路を通ろうとします。 でも、嫌だと思ったら二度と同じ道を通りたがらないんです 問題が解けるというような成功体験は 脳にとって気持ちよいものであり、 もう一度同じ道を通ろうとする。 しかし、同じ「解ける」でも、 その子のレベルに合っていないものを無理にやらせたり お母さんから「この問題を解けるまで遊びに行っちゃダメよ!」 なんて言われながら嫌々解いた場合には、 たとえ解くことができても、 脳にとっては苦い印象を与えてしまうのだ。「誰かとご飯を食べて楽しかったら、 また一緒に食べたいと思うでしょう。 それと同じ法則が脳の回路にも当てはまるのです」心地良いって、大切ですね。。。BS-TBSで2月12日夜11:00~再放送があるようです。よかったら、どうぞ~♪

2015年02月09日

コメント(0)

-

問題を解く回路(5)

コレは意外!子どもを「空気の読めない人」に育ててしまうママのタイプ3つ- It Mama(2015年2月7日21時00分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】同じように接しているようでちょっとした心の向きや対応の違いでその後に大きな影響を与えていくってありますよね。「ぜんぜん、分からん。」困ったお顔とともに目の前には、何も書き込まれていない真っ白な問題集やワーク、プリントを広がっている。お子さんをお持ちのパパ、ママさん達ならそんな光景を目にしたことがあるかなと思います。教室でも勉強したてのお子さんや解く習慣ができていないお子さんたちとはこの時期、こういうやりとりが何度かあったりします。どの学年も学年の最後となるのでまとめ的なもの、応用的な分野を扱うからかもしれません。昨日、入試前の中3生に混じって中1の生徒さんが学校提出のワークをしに来ていました。「先生、ぜんぜん分からん。」「どこが、分からないんだ。」「ぜんぶ。」「じゃぁ、問題を声に出して読んでみようか。」そう言って、問題を読んでもらいました。ここで、「あぁ」とか、「わかった」という歓声が出れば読み間違いや思い込みをしていたということか問題を見た感じで、分からないと決めつけ問題を読み込もうとしていないということになるので「これから、必要な条件には○しようね。」とお話するようにしています。「やっぱり、分からん。」そういうので「じゃぁ、分かったことを絵にしてごらん。 問題から分かった条件を書き込んでみようか。」そう言って、図に書きこんでもらったり分かったことを絵にしてもらったりしています。すると、何がどう分かってどう分かってないかそんなことも分かるようになります。そして、一番大切なことは昨日の日記の続きになりますが「分からない」って言ったときに「そうか。そうか。」と困った問題を取り除こうとしないこと困ったときのあの脳のモヤっとした状態を誰かに訴えると、その誰かが取り除いてくれスッキリしたクールな状態になる。この体験を積み重ねていくと、それが条件づけられその方向に、回路が伸びていくようになります。なので、寄り添いながらも自分で問題解決してクールにしたという体験これがとっても大切だなと思います。そういう意味では、小さなときに初めて見た国語の文章を読解していくことや小4~小6くらいのときに学校で習うよりも少しレベルの高い文章問題をしてることは、解く回路をつくることにつながると思います。

2015年02月08日

コメント(0)

-

問題を解く回路(4)

有村架純、ギャルをどう演じる? 『ビリギャル』に学ぶ、本物の信頼関係- ダ・ヴィンチニュース(2015年2月7日11時30分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】この人なら、この子ならという互いの特別感それが、信頼関係を築くように思います。だから、出逢いって、素敵だなと感じます。映画になると、どんな風になるんでしょうね。さて、「算数・数学ができなくて…」「どうしたら、できるようになるん?」最近、そう聞かれることが何度かあって少しそのことを考えていました。教えている生徒さんから、そう聞かれたら満面の笑みで「いっぱい勉強する!」と答えるようにしているんですが脳のお勉強をすると、あながち冗談でもないようです。算数や数学ができるかできないかは大学に進み専門的に勉強したりすると違ってくるのかもしれませんが高校までの学習内容で学習障害で問題を抱えていてという場合でなければ生まれつきの能力差というよりもそれまでのトレーニングの差ということが多いです。そして、勉強に限らず、何かをマスターしたいときどこで差がつくかポイントは脳の中にその問題を解く回路ができているかそして、それが太いかどうかのようです。人は初めてのものにトライするとき問題を解くために、どの部分を使えばいいかがまだ絞り切れていない状態なのであぁでもないこうでもないと脳の中の様々な箇所を巡り思考して答えを導き出そうとします。一方で、楽に答えが導き出せる脳はそのルートが出来上がっているので脳のどの箇所をどの順番で使えばいいかが特定されスムーズに思考回路が繋がって解答が出せています。そして、どうやったらこの回路が繋がるかといえば解けない問題が解けたとき、カチッと何かがはまったような感じがしてすっきりした経験があると思うのですがこれが、回路がつながった瞬間なのだそうです一度解いた問題をもう一度解いたときに簡単に感じられたり、前より短時間で解けたりするのは、この回路が出来上がっているからなのですね。脳は無駄なエネルギーを使わなくて済むので脳に負担がかかっていないクールな状態ともいえます。一方、まだ回路が出来上がっていないときは脳の中で思考の試行錯誤が行われているので、かなりの興奮状態です。問題が解けなくてどうしていいかわからない、頭の中がふわ~っとなるような感じが、この状態でこのモヤっとした興奮状態は、避けたいものなので嫌々になったりぐずったりするのですがこのモヤっとしたヒートアップした感じを抜けてスッキリとクールダウンするあの感覚を小さなときから何度も何度も味あわせるとモヤっとしても、あのクールさを味わおうと問題解決能力がつくので後になってからグーンと伸びるように感じます。子どもに限らず大人も初めてのもの、不慣れなものに出逢うとパニックになったり、ヒートアップしたり逆に、やる気をなくしたり、拗ねたりしますが新しい神経回路を繋ごうとしているあるいは太くしようとしてると捉えて大騒ぎしてるんだなぁと感じるようになってから今までと少し見方が変わってきました。私立の受験日を3日後に控えた中3生に混じって、中1の生徒さんが来ているんですが実力テストの範囲だという数学の問題集を開き「先生、ぜんぜん、分からない。」といいながら神経回路をつなごうと頑張っているようです。このお話は長くなりそうなんでまた、改めて書いてみたいと思います。

2015年02月07日

コメント(0)

-

親切と思いやり

昨日の『思いやり』のお話の続きがあったので自分のためにも、書き留めてみました。「善悪はいろんな善悪があるんだよ」「前に、こういうのが好き、こういうのが嫌いという 好き嫌いの感情と善悪は似ていて それが価値観を生むとお話されていましたよね?」「例えば、人は親切にしなさいっていうやん? それがいいことだと解釈してしまうけれど 親切と思いやりは違う。 親切はいいことをしようじゃない? だから、身がぼろぼろになってしまう。」「優しさで人を助けようとしてしまうけれど その人に起こっていることだという 冷静な目を持つこと そう話されてたことを昨日ふと思い出して。」「じゃあ、なぜその人は可哀想なことになるんだろう?」「エネルギーがないから?」「なぜ?」「喜びを大切にしていないから?」「喜びを大切にしていないというより 喜んでないよ。生きることに。 その人にとって大事なことは、他にあって やっぱり善悪で生きてるから、楽しくないし、 元気ないねんだから、困んねん。 倒産した。 なんで? お金がない。 なんで? 病気になった。なんで? なぜそういうことになるんだろう? もちろん、それぞれにはそれぞれの理由があるけれど 大切なもの、笑顔であったり優しさであったり 穏やかさ、心地良さだったりするものが無くて、生きてきた。 それよりも優先するものがあったからということでしょう。」そんな話を聞いて笑顔や穏やかさの大切さ、、分かってるかな?って思い返すきっかけになりました。

2015年02月05日

コメント(0)

-

ゲストにハピネス

■TDR、契約社員を正社員に 16年4月に希望者全員(朝日新聞デジタル - 02月04日 21:40)準社員さんから正社員さんになるのはとても優秀な方であったとしても皆無というくらい難しい素敵な場所だから、夢の国だから、ディズニーが好きだからと思って頑張ってはいても給与が上がっていかない、正社員になれないという理由で自身の生活を考え、優秀な人材が離れていってしまっている以前そんな風に聴いていたので今回のニュース、とても嬉しいなと感じました。『ゲストにハピネスを』というのはやはり、そこで働く人がある程度満たされていないとなかなかできるものではないですから。

2015年02月05日

コメント(0)

-

心を込める

頼まれごとを、流れるようにサラっとやれるって素敵だなと思います。そして、すぐ動けるというのはそれだけ、ゆとりがあるということ昨日、これに似た話を聞きました。書いてみて長い話になるので、いくつかに分けようかと思ったのですがいくつかの話の終着点が大切とも思うのでそのまま載せてみます。「『プロフェッショナル仕事の流儀』で 『心を込めること、心の余裕をもつことが大切』 そんな風に言っていて、似たお話をまた聞いたと思ったんです。」昨日、奥野先生とお逢いしたときに話をしたら「じゃぁ、【心を込める】というのは いったい何を言ってのか。何を言ってると思う? 何のために、心を込めないとならないか。 心を込めるというのは、いったい何を代弁しているのか。」って、聞き返されました(笑)「実は、それ、昨日から心を込めるとはどういうことかと。 【心を込める】って、そのものと対話してるのかな?とか」「ははは(笑)もっと、簡単なこと。 【きちっと】ということやろ? 心を込めなかったら、日本人はきちっとしないの。」「手を抜くというのこと?」「手を抜くというよりも、きちっとするという考え方。 手は抜いてないんだよ、ちゃんとやっているんだよ。 ちゃんとやっているけれど、きちっとやってるかどうか。 隅々までとかピンと張るまでという感じで やってるかどうかということ。 隅々に渡るまで、きちっとするというのを言い換えて、 【心を込めて】という言い方をするんだろうと思います。 だって、心を込めてるかどうかなんて、分からないもの。」「なるほど…」「心を込めるというのも、大事なことだと思うけれど ただ、それを間違ってしまうと、身を滅ぼしてしまう。」「テレビを見ながら、その方の全身から 頑張ってるなぁ、鎧に身を固めてるイメージが すごく見え隠れするなぁと感じていたんです。」「一生懸命頑張らないと、できないんだと思う。」「そして、先生から聞くお話とは少しニュアンスは違うけれど 突き抜けたからこそ、【心の余裕】という言葉も出てきたのかなと。」「そこでやんか、心をいくら込めても、 辛いなぁしんどいなぁ、情けないなぁではできないんだよ。 だから、心のゆとりなんだと思う。 どんなに心を込めても、ゆとりがいる。 しかし、ゆとりは、どうしたら手に入るのかの考えはなかなかないと思う。 イライラしないこととか、怒らないことというのはあると思うけれど。」「上司に認めてもらいたいと思って頑張って 日本一という結果が出て、心に余裕がでると 笑顔も増え清掃してても、声かけられるようになったというから 突き抜けると、心に余裕ができるようになるんだなぁと思って。」「じゃぁ、もっともっともっと、 ゆとりがあったらどうなると思う?いっぱい、ゆとりがあったら?」「いっぱい、ゆとりがあったら?」「心を込めるという行為がなくなるんだよ。意味分かる? ゆとりがあるということは、思いやりがあるということだから 心を込めようとしなくても、心は込もってるんだよ。 なぜ、心を込めないといけないかというと 自らが心を込めないとできないからだよ。」「心を込めるという意識をしないといけないということですよね。」 「そうそう、だから、あえて、言葉にするんだと思う。」「それが当たり前になれば、心を込めるなんて言わないし 楽しい、嬉しいものなら、心は勝手に込もってますもんね。」「人というのは、本来きちっとしたいものなんだよ。 ちゃんとしたい、頑張りたいものなんだよ。 ただ、そのゆとりがないので、 頑張って、しっかりしてと自分を鼓舞してもたそうとする。」 そんなん適当でいいやん、いい加減でいいやんって なぜそういう風に言うのか。そこに価値を見てないからです。 なんで、そこに価値を見出さないか。? 人に愛されることがなく、楽しいことがないとそうなってしまうんだよ。」「なるほど。。。」「いつも言うように、思いやりというのを大切にして 弱者や病人、子どもにはには優しくするんやではないんだよ。 そう言ってしまうと、健康体で弱者でなければ、 優しくしなくていいと誤解してしまうのが人だから。 じゃぁ、すべての人に優しくしないといけない ということになるんだけども、 優しくは、しなければならないことかということになるやん。 本来、人は、優しくしたいものなんだよ。 でも、なぜそうならないのか。」「優しくできる状態にないということ?」「そうそう。優しいということは素晴らしいことである。 これは、みんな知っているんだよ。 優しいなんて、どうでもいいという人はいないと思う。 小さい子どものときに、優しくされて嫌という人はいないと思う。 優しくされれば、嬉しいと思う。嬉しかったら自分もしたいと思う。 そして、芽生えていくのが素直さ、思いやりでしかないと思う。 優しくされて、嬉しかったら、素直になっていくんだよ。 素直になれない、思いやりがないということは みんなそれだけ元気がなく、エネルギーがないということ。 それだけ、喜びがないということ。 ということは、それだけ思いやりもないということ。 その人が、子どもであれば 親に甘えるということが足りてないということだけど 親が分からず屋だったり、自分がもう大人になってしまっていたら 親に甘えるとことは、できないよね。 大きくなっていたり、もう大人であれば、 子どもの時には戻れないから 子どものときの甘えて、養われるエネルギーの大きさ 人が生きていく上での土台はできにくいけれど 甘えて愛されてできるこの土台というのは いま、自分が楽しんで喜んで 仲よく過ごすことで同じ基礎を作れる。 だから、そういう風にいたいと思うこと。 決して遅くはないから、エネルギーの土台 喜びで生きていく、笑顔で、仲よくで生きていく 相手のためにではなく、自分のために おだやかで、心地良い自分でありたいと過ごすことだよ。」そんなお話を聞きました。

2015年02月04日

コメント(0)

-

心の不思議

魔の時間は「月曜午後2時」!仕事のうっかりミスはこう防ぐ- 美レンジャー(2015年1月26日06時30分)Infoseekニュース【続きはInfoseekニュースへ】昨夜放送のあった『プロフェッショナル仕事の流儀』で掃除のプロとして羽田空港の清掃スタッフの新津春子さんとビルの窓ふきをする羽生田さんが紹介されていました。清掃スタッフの新津さんは「心を込めないと、きれいにできない。 “どこまでできるか” 常に考えることが、やさしさです」「心の余裕を持つこと すると、声がかかるようになった」窓ふき業界での指折りのベテラン羽生田さんは「仕事を怖がる初心者は、決して失敗をしないこと」「初心者こそ、仕事は遅くても仕上がりがいいこと」そんな風に話していました。ここでも、このお話を聞くということは必要だということだからだろうなって感じました。再放送は、木曜の深夜、金曜の0時40分~です。録画してなかったので、もう一度見てみようかなと思っています。よかったら、どうぞ~♪

2015年02月03日

コメント(0)

-

問題を解く回路(3)

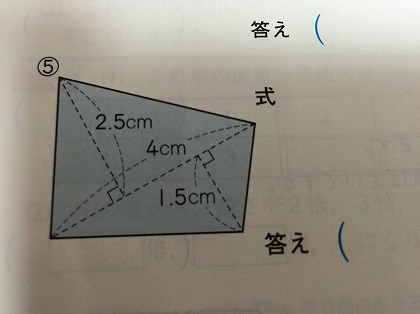

数学はできるんだけど、算数が苦手でというお話の続きです。計算がスラスラできるようになるとある程度問題が解消しますよって書いたら「計算ミスが多くて…」とご相談を頂いたのでそれについて、ちょっとふれておくと計算ミスが多いお子さんは、次の3つの可能性があります。(1)計算が荒っぽい(2)字が汚い(3)見直しがいい加減(あるいは見直しをそもそもしていない)この場合、この逆をやらせると、計算ミスを防ぐことが出来ます。そして、この前提として、腰の立った姿勢であったりえんぴつの持ち方が正しいのが習慣化されると字も丁寧で、綺麗になってきますよね。そして、この続き、計算の工夫ができるようになるとこのお子さんは、伸びるだろうなと感じるというのは計算のきまりとか、計算の工夫と言われる分配法則とか結合法則を用いた2.5×2+1.5×2=(2.5+1.5)×2=8といったものを楽に理解が出来たり楽しんでいるのを見たときだったのですが先日、小学生のお子さんに写真の面積を計算してもらおうとしたら「これ、学校でもやった 二つの三角形の面積を足すんでしょう。」と言うので「底辺が共通だから高さを先に足して まとめて計算したら、楽だよ~♪♪」と伝えたら、「ほんとだぁ」と喜ぶのを見て「底辺が共通だから高さを先に足して まとめて計算したら、楽だよ~♪♪」と伝えたら「ほんとだぁ」と喜ぶのを見て確実に計算できる方法を手放すのは楽だったり、楽しかったりするからなんだなぁと気づかせてもらいました。何でも、そういうものですよね。文理科志望の子達などが受験する大阪府立高校入試の数学のB問題には複雑な図形の面積を求める問題で計算の答えが54/65√65というのがあったりするんですが力技で計算をがりがりしても出るんだけどこの計算のきまりを使うと、複雑に見える計算が、パラパラとはがれるように解けてしまったりするんです。こういう考え方ができる生徒さんがほしいそういうメッセージでもあるのかなと思います。

2015年02月02日

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1