2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2015年10月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

全日本学生馬術大会2015を観戦しに

いつものように、田園都市線の桜新町で降りて、歩いて行きました。初めて東京に来たときは、馬術部の大会で馬運車というのに乗って、餌や水をやりながら、東名高速でいきなり馬事公苑に降りたのが最初だったので、桜新町は初めて東京で電車に乗った駅でもあります。かれこれ30年以上の出来事がいろいろよみがえります。馬事公苑で、この全日本学生の大会は、この大会を最後にしばらく、2020東京オリンピックの会場としての大改修工事のために、数年はないので、見納めになるかもしれないと思って、お世話になった方とも選手として活躍する後輩のためにも、可能な限り時間を作りたいと思っております。今日は障害馬術の日です。二回走行と言って、同じ経路を2日走って、競います。ひとつ障害を落とすと減点4、障害の前で反抗とか拒止があると減点4、規定タイムいないに、すべてクリアすると減点ゼロ。障害の高さは130cm、13個くらいの障害を跳びます。幅のあるもの、単一のもので馬の踏切の一も微妙に変わります。水ごう障害もありました。ダブル、トリプルという連続障害もあります。オリンピックくらいしか放映もされないので、説明はむずかしいのですが、そこそこ考えないといけませんし、力任せに行くだけでは、飛んで帰ってくるだけで、ボロボロ障害を落下する感じになってしまいます。試合が始まる前に、下見の時間があって、これで80%くらいは決まると言われています。経路をどのようにとおって、何歩くらいで次の障害に向かうか、スピードはどの程度にするか。110cmくらいだと適当に走っても勝手にお馬さんが飛んでくれますが、130cmになると、踏切の位置とか、正確に向けないとお馬さんが後ろ脚を障害に引っかけたりミスをしたりします。人間もお馬さんもメンタル面も要求されたりします。後輩の方は3頭出場があって、自分の時代は1頭くらい馬事公苑に駒をすすめれば御の字くらいでしたが、関係者のおかげでここまで持っていけたのかとも思っています。ひとり2反抗してしまい、最後までゴールを切れなかったので、(失権といいいます)、団体の成績は、それほどよくなかったのですが、1年生の後輩が、2落下で、全日本大会のトップレベルでゴールを切ってくれたので、ちょっと楽しみになってきました。●この競技、ピアノの曲を仕上げて、人前で発表するときと、よく似たところが多いなあと、つくづく思ったりすることあります。下見は譜読みにおきかえたら、いい加減にしていたら、やっぱりそこそこで終わってしまいますし、そこそこで弾けて満足していたら、ひとつひとつの箇所を丁寧にということはならないでしょうし、難所がつぎつぎ続くのであれば、ひとつだけ弾けても、連続して組み立てられないとだめでしょうし、気持ちが切れてしまって、後半がたがたになるようなことも試合でも発表会でもなったことありますし。オーケストラの指揮者が馬術にたとえて、楽団の人に指示していたインタビューを聴いたこともありますが、いろいろ考えさせられます。やるべきことは、障害馬術でも馬場馬術でも経路が決まってしまえば、それに向かって戦っていくわけですので、思い当たるふしは、いろいろと出てきます。95頭出場して、減点0、つまり一つも障害を落とさず、規定以内のタイムでゴールした馬は、この日3頭しかいませんでした。 何年も練習している人でもそれだけしかいないということ、ひとつひとつのことをあたりまえにするのは簡単ではないですね。ちょっと刺激を受けましたので、自分は自分で、ちょっとがんばってみようかと、励みになりました。

October 31, 2015

コメント(0)

-

わさわさ・・とハロウィン

月末の1週間は、わさわさとした感じで、あっという間に金曜日になりました。月末はおもったようにピアノに触れず、あたふたとした感じで、ピアノのおけいこへ。気分がわさわさ・・・していると、いきなりピアノを弾くとやっぱりわさわさとしていて、この言われた、わさわさ・・・ということばがやたらと気になりました。シューベルトもそうですけど、気分が落ち着いておだやかになっていないときは、ぜんぜんだめです。ピアノ発表会は一発勝負なので、一回目で弾けないといけないのですが、なかなかいまはそんな状態ではなさそうです。Piu Adadiosempre ma molto expresivoPiu moto ed espessivodolce ma espr.soto voce sempre意味がわかっているのであれば、それをちゃんと音にしてください。譜読みをしていることにはなりません。・・・・・と言われたことに対して反省。リタルダンドのタイミングがおそすぎるとかこうふんして弾くなとか呼吸をはっきりすることとかブラームスさんとちゃんと対話をしてくださいとか・・・展開部で、がらっと場面転換してくださいとか。いわれたいほうだいの状態で、よくないパターンのときの展開になってしまいました。せっかく、やまはほーるでひくのだから、ちょっとはまじめになりたいものです。11月15日の12時半ごろが出番です。●こちらは、わさわさ・・・といっていたピアニストのコンサート。http://triphony.com/concert/list.php?sch_date=201511#p1211月12日にブラームスの雨の歌を聴きに行って、おべんきょうしてきます。大ホールは、そう簡単にはうまらないみたいなので、ご興味のある方は、ご連絡お待ちしています。●写真のハロウインのお菓子は、手作りのものをプレゼントでいただきました。これがあったので、今日はそれほど落ち込まずにすんだのかもしれません。

October 30, 2015

コメント(0)

-

菊の季節にサクラ・・・。

https://www.youtube.com/watch?v=0U1y1soODGEこの前の日曜日、久しぶりに菊花賞の馬券を買いました。北島三郎さんが馬主のものが本当に勝ってしまって、びっくりしました。先日このブログにかいたとおり、素直にボックス馬券を買ったところそこそこ配当がついたものが取れました。自分自身のつきがちょっと戻ってきたのかもしれません。臨場感のある関西テレビの実況が好きで、よく子供のころから見ていましたが、30年近く前の競馬中継の実況をいまだに覚えているものがあり、「菊の季節にサクラが満開・・・」と、自分と誕生日が同じアナウンサーが言ったものをもう一回聴きたくなって、探したら、かろうじて、上記のURLの一部にあってうれしくなりました。●そんなことがあったなあと思っていたら、菊の季節に本当に桜の季節の音楽祭の案内のメールが来ました。東京・春・音楽祭2016http://www.tokyo-harusai.com/ いつもたくさん興味深いプログラムが流れるのですが、あっと思ったのが、オーボエでシューベルトの冬の旅があり、シューマンの詩人の恋があるというもの。それにしてもお師匠さんはどうやってピアノを弾くのだろうか・・・・・、さきのはなしですが、ちょっと楽しみになってきました。こんな楽器構成のプログラムみたことございませんので・・・・。http://www.tokyo-harusai.com/program/page_3032.htmlこの音楽祭3年連続でプログラムにのっていて、ちょっとうれしくなりました。●ラフォルジュルネ2016 も 「ナチュール」というのがテーマで、日程が決まったみたいですね。http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201510274963/ こんなニュースを聴くと、今年ののこりはあっという間にかけていってしまいそうです。

October 28, 2015

コメント(0)

-

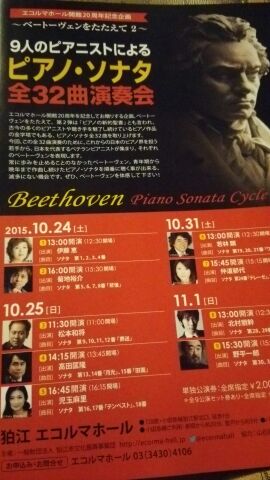

狛江でやっているベートーヴェンのリレーコンサートを少しだけ聴きに行きました。

小田急沿線にある、狛江エコルマホールが、開館20周年企画として、ベートーヴェンのリレーコンサートを開催しています。けっこう錚々たるメンバーが出場されます。Op.31(16番・17番・18番)というのと、児玉麻里さんというのを偶然見つけて、この会だけ都合をつけて聴きにいきました。 http://www.ecorma-hall.jp/「ベートーヴェンは私にとって一生インスピレーションをあたえてくれるパートナー、弾くたびにその深い音楽性にうたれます。 」とプログラムに書いてありました。http://www.marikodama.com/児玉麻里さん、ラフォルジュルネでは、何回か聴いたことがあるのですが、なかなか日本でベートーヴェンのソナタをというと、わかっていてもなかなか聴けなかったので、偶然ぶらあぼ10月号で、昨日の横浜のコンサートがあったから眺めて気づいたようなもので、ラッキーでした。迫力がけっしてあるわけではないのですが、演奏のセンスがとても好きです。ユーモアあって、ちょっとずつ変化していくOp.31の3つのソナタは、聴かせどころをきっちり聴かせていただいた感じで、楽しめました。演奏が終わった後、舞台で少しお話しになられましたが、作曲家にとって、耳が悪くなりはじめたり、作風の転換展であった時代で、そのなかでユーモアのあるソナタを作ろうとしたと言われたのが印象的でした。ここから、次のソナタとなると、ワルトシュタインまで飛びますので。。。BGM: ベートーヴェン ピアノソナタ第16番 Op.31-1 第1楽章 (ピアノ:アルフレッド・ブレンデル)https://www.youtube.com/watch?v=Jf3jfStb3HoBGM: ベートーヴェン ピアノソナタ第18番 Op.31-3 第1楽章 (ピアノ:アルフレッド・ブレンデル)https://www.youtube.com/watch?v=tFASPfTx57c児玉麻里さんが師事されていたピアニストで、ちょっと聴いてみることにしました。

October 25, 2015

コメント(2)

-

No Music, No Life/No Bet, No Life

No Music, No Life 。。。 No xxx、No xxx という言い回しは、ここで初めて知りました。渋谷のタワーレコードです。この語呂のいい言い回しは、ときどき見かけて、共感する分野が同じであれば、つい見てしまいます。昨日、夜にピアノのスタジオを借りて、妻と交代で練習していたときに、何気なく見ていたタブロイド版の夕刊紙にもありました。菊花賞は、11月ではなく、日程がスライドされているようです。菊が満開の京都競馬場の美しさは、見た人でないとわからないかもしれませんが・・・・昭和57年から昭和60年まで、ここでアルバイトをしていた身としては、思い入れがあります。年に1度起こるかどうかわからないために、はりついていたときもありました。ゲートが開かなかったとき、競争を中止するために、スタートから200m地点のところにロープを張って、ひたすら、「停まってください・・・」と拡声器で連呼し続ける。。。というもの。 その場面は結果的にありませんでしたが、ありとあらゆるところでリスク管理をしている関係者をみることとなりました。●さて、今回は、圧倒的に強かったダービー馬が、骨折のために欠場。ディープインパクトの子供はこれまでたくさん走ってきましたが、長距離はどうも苦手で、菊花賞はゼロ勝。むずかしいです。1番人気は、夏から2連勝中のリアファルという逃げ馬ですが、3000mを逃げ切れるとは思えず、皐月賞もダービーにも出ていない上り馬らしいですが、このパターンで裏切られたこと数々あり、あまり乗り気になれません。皐月賞2着のリアルスティール、ダービー2着とサトノラーゼン、京都大賞典での実績があるサトノラーゼンは人気を落としているので、ちょっとおもしろそうです。というわけで、ダービー馬に負けてもそれなりに日本ダービーに参加した馬4頭◎2 サトノラーゼン〇11 リアルスティール▲3 タンタアレグリア△4 キタサンブラックということで、ボックスにするか、馬漣にするか、考えます。キタサンブラックは、北島三郎さんの愛馬。 悠々自適な感じであこがれます。●菊花賞は、3分少しで、終わってしまいますが、レースにいたるまでのプロセス、ずっと地道に調教して、育ててきて・・・というのを知っているだけに、3分で終わってしまうピアノ発表会の曲を弾くのも、そんな簡単なことではないということを、重ねて、思ってしまうのでしょうか。淀の京都競馬場で、1万本くらい菊が咲いているところを、思い出してしまいました。「菊の季節にサクラが満開・・・・といって、実況中継をしていたアナウンサーは、いま元気なのだろうかと、毎年通っていた時代を思いおこしています。

October 25, 2015

コメント(0)

-

ブラームスの午後というコンサートとブラームスコンクール

横浜みなとみらいホールの小ホールは、6Fにあり、久しぶりに来ました。1年に1回ペースで来ています。2か月前にベーゼンドルファーのピアノでブラームスの間奏曲を弾いたのですが聴いていたかたが、こんなコンサートあるよ・・・と、案内いただき、出向くことになりました。●斉藤龍XBRAHMS というコンサート、ブラームスばかりでしたが、演目が多岐にわたっていて、思い入れが伝わってきました。歌曲:君の青い瞳Op.59-8/恋人のところへ行く道Op.48-1/日曜日Op.47-3/野の寂しさOp.86-2ピアノ独奏:ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ Op.24ピアノ連弾:ワルツ集 Op.39**室内楽:ピアノ五重奏 ヘ短調 Op.34秋の陽気につつまれた日に、重厚でバランスのいい音をたくさん聴きました。男性2人で連弾となると、濃い音がたくさん聴こえてきまして、ピアノの長い椅子2つにして、縦に並べるのかと、暑苦しくならない方法を知ることができました。プログラムの組み立ては、面白く、なかなかこういう風にはならないと思います。実現したいことが、ようやくかなったとピアニストも語っておられました。企画・構成・出演(ピアノ)・・・・と、ピアニストだけではないということもわかりました。●経歴にブラームスコンクール 第3位とあったので、ちょっと調べてみました。http://2015.brahmscompetition.org/?lang=enhttp://www.musiccompetition.net/major/vocal/5895-international-johannes-brahms-competition-poertschach.htmlブラームスが避暑地として利用して、交響曲2番とかヴァイオリン協奏曲を作曲したヴェルター湖畔にあるベルチャッハという街で開催されていて、日本人の入選もけっこう多いみたいです。ショパンコンクールでは、本選では、ショパンピアノ協奏曲1番か2番ですが、ブラームスコンクールでは、ベートーヴェン、シューマン、ブラームスのピアノ協奏曲の1楽章を弾くということです。世の中いろいろなものがあるみたいですね。 横浜みなとみらいホールの6Fから、いつもエスカレータで5Fまで降りて、エレベータに乗るのですが、はじめて階段で降りてみました。踊り場に、お魚がいっぱいなのですね。はじめて知りました。1ベルがドラの音だったり、海辺の要素がたくさんです。歩いたついでに、地下にもぐったみなとみらい線には乗らず、久しぶりに、桜木町まで歩きました。

October 25, 2015

コメント(0)

-

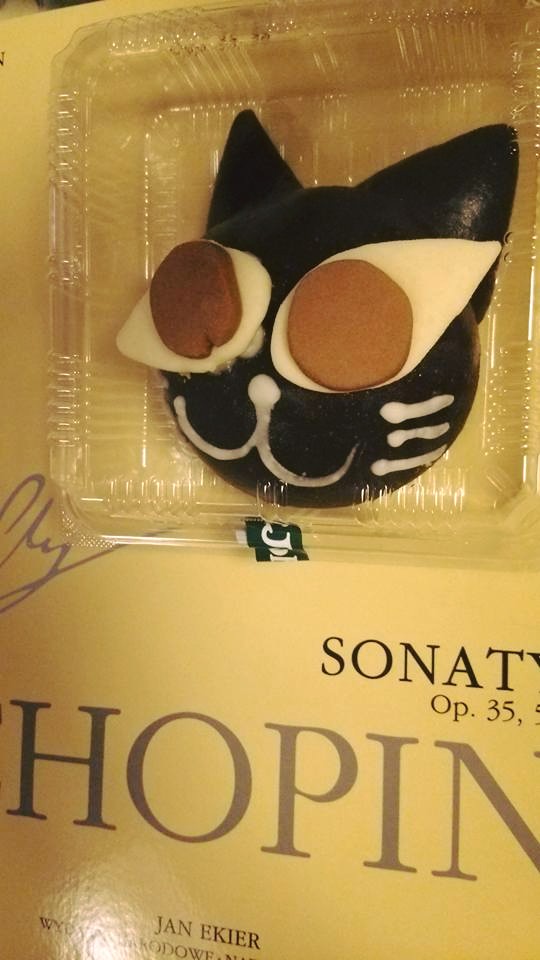

まぬけなハロウインケーキとジャッジメントペーパー。

3年前にこんなケーキを食べました・・・・と、すっかり忘れていたことをお知らせしてくれる機能が、SNSサイトにはあり、恐れ入ってしまいました。このハロウィンケーキは、一目ぼれしてしまい、小さいものを買って帰った記憶だけはよみがえりました。●週の前半は、夜中の3時過ぎまで、ショパンのピアノ協奏曲を聴いていたので、すっかり洗脳されそうですが、ようやく週末を迎えて、寝そうになりそうな会議もいくつか乗り切り、ほっとしています。なんでこの人が。。。というコンクールにつきもののものもありますが、審査員であれ、千差万別ということがよくわかりました。ジャッジしたものを公表したのは、過去になかったとおもいますが・・・。http://chopincompetition2015.com/news/2067eb4c-6556-4304-ac84-072a54ab58dc1次予選http://static.eu.chopincompetition2015.com/u299/i_etap_oceny.pdf2次予選http://static.eu.chopincompetition2015.com/u299/ii_etap_oceny.pdf3次予選http://static.eu.chopincompetition2015.com/u299/iii_etap_oceny.pdfファイナルhttp://static.eu.chopincompetition2015.com/u299/final_oceny.pdf●意見があう審査員と、優勝者にすら、ずっとnoをかたくなに出し続ける審査員もいたり、貴重な内容だと思います。オープンにしたことはすごいことだと感じています。●BGM: ショパンピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 Op.21 (ピアノ:ダン・タイ・ソン)https://www.youtube.com/watch?v=yJWE3sLDtyg2番のコンチェルトを演奏して、優勝したことのある唯一のピアニスト。オーケストラのレベルはこのときのほうがはるかによかったのでは。。。ジャッジペーパーをみてもわかりましたが、3位と4位と5位の方のせんせいなのですね。アルゲリッチの隣でジャッジされていましたが、そんな時代になったのかと思っています。

October 23, 2015

コメント(0)

-

2番と2位。

ショパンコンクールの実況中継を聴いているうちに、10月も下旬になりました。ショパンのピアノ協奏曲2番を本当に久しぶりに聴くこととなり、応援していたピアニストは、1位になれず、この協奏曲を選んだピアニストは2位でした。カナダのピアニストは、いずれは来日するでしょうし、聴いてみたいと思っています。2番で優勝してほしかったのですが、そうおもっているまわりの方もずいぶんいらしたようですが、なかなかむずかしいものを感じました。●ショパンコンクールのファイナルで2番のピアノ協奏曲を選んで2位になったピアニストのコンサート、ずっと前にさかのぼることになりますが、聴きにいっています。情景もはっきり覚えていて、私にとっても聴いてよかった演奏会だったと思っています。マルク・ラフォレは、ブーニンが優勝した1985年の時の2位。ディーナ・ヨッフェは、ツィメルマンが優勝した1975年の時の2位。2001.4.9 マルク・ラフォレ(紀尾井ホール) 2005.10.27 ディーナ・ヨッフェ(カザルスホール)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200510270001/●ここから、ほぼ10年経ちましたが、・・・ショパンコンクールの審査員の紹介のときに、ディーナ・ヨッフェの姿があって、うしろのほうにおられましたが、なんだかうれしくなって観ていました。●BGM: ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 Op.21 (18世紀オーケストラ、指揮:ブリュッヴェン、 ピアノ:ディーナ・ヨッフェ)https://www.youtube.com/watch?v=gMT12z5lJnU出版の関係で2番になっていますが、1番よりに先に作曲されています。 こんな音源もありました。BGM: ショパン ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 Op.21 Dina Joffe's performance at the the 9th Frederic Chopin International Piano Competition (IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina), Warsaw 1975. Jerzy Maksymiuk conducts the Polish Radio Symphony Orchestra. 第1楽章https://www.youtube.com/watch?v=B7j941yNCL8https://www.youtube.com/watch?v=JA9znzZ0MhI第2楽章https://www.youtube.com/watch?v=D4gcc5c30vc第3楽章https://www.youtube.com/watch?v=j1fWG80hOj0

October 21, 2015

コメント(0)

-

ハロウィンのお菓子と、丑三つ時のp協x3

ハロウィンの季節にアットホームなコンサートがあると、休憩時間にもこんなおいしそうな雰囲気に出会えるのかと、センスの良さに感動しました。会社のコンサートは男性が多く、紙皿や紙ナプキンは用意しますが、なかなかこうはいかなかったものです。比べるものがあると、本当にありがたみがわかったりします。●比べるものといえば、ショパンコンクールのファイナル2人目この日も、3回続けて、ショパンのピアノ協奏曲聴きました。オケについて、いろいろ意見も出ていますが、わずかな打合せで、コンテスタントとフェアに協奏曲を演じるのは並大抵ではないとおもって、尊敬いたします。エリック・ル(アメリカ):ショパンの若い作品の疾走するような演奏は軽やかで、こういう演奏もあっていいかもと思って好感持ちました。流れるような演奏が流れる風に聞こえるか、平坦に聞こえるかは、人それぞれなのかもしれません。シモン・ネーリング(ポーランド):7人聴いて、これまでであれば、優勝するのはこの人かもしれないと、美しい演奏とポーランド人のDNAあってのショパンなのかと思ってしまいました。ゲオルギス・オソキンス(ラトヴィア):変化に富んで面白い演奏でしたが、演奏そのものはちょっと粗いようにも感じて、そのあたりはもったいない気もしました。あと何時間後かにはじまる残り3人シャルル・リシャル=アムラン(カナダ)ドミトリー・シシキン(ロシア)イーケ・トニー・ヤング(カナダ)・・・・これまで三次予選まで聴いてきて、3人とも上位に食い込むのではと、このなかから優勝者が出るのではと思っています。一人だけ選択したアムランの2番の協奏曲はどのように自分自身に響くのか、たのしみです。 いろんな方の感想も楽しんでいます。20年前にショパンコンクールのファイナルで5位に入られたピアニストの、そこでコンクールで弾かれたならではの、優しいコメントに共感いたしました。Facebookで、気が付けばMutualFriend=10人と、でてきて、びっくりしてしまいました。PTNAステップの審査員もされているからかもしれませんが、いろんなところで知り合った知人、ピアニスト、ぜんぜん違うところで知り合った方ばかり名前が出てきて、感謝しなければと思っています。

October 20, 2015

コメント(5)

-

映画館貸切の巻きと、丑三つ時のp協x4

根岸線港南台駅にあった、生け花、鉄道の日のイベントに出品されている感じでしたが、それぞれに個性的でしばらく眺めていました。●何をしに、港南台までわざわざ・・・ですが、東京都内で、全部終わってしまった映画を、やっているところ探して、何とか見に行った次第です。最終日数日前の映画なので、たいして人もいない・・・とおもっていましたが、なんと貸切状態で、映画を観ることになりまして、記念撮影。区役所のとなりに映画館があって、駅前に主要なお店が固まっていて、気の利いたレストランもそこそこあり、すごく住みやすそうなところかもと、思ってしましました。●昨日は、夜に仮眠して、目覚ましかけて、ショパンコンクールのファイナル。サッカーのワールドカップと同じことをしているのだとおもっています。 NHKBSではN響の新しい指揮者の特集やっていて、モーツァルトのピアノ協奏曲24番とかストらヴィンスキーの春の祭典とか、ボリュームゼロにして、ショパンコンクールの音源を聴いたり、不思議な時間帯でした。ショパンコンクールでのコンテスタントもいるカーティス音楽院の映像とかが流れていて、不思議なつながりも感じました。チョ・ソンジン: 安定感あって手堅く演奏されていた感じがしました。1番目というのがどう影響するのかと感じました。そこそこ上位にはいくと思いますが・・・・。アリオサ・ユルニッチ :音楽性の高い演奏でこの日の4人の中では一番好きな音を聴いた印象。クロアチア人の日本語読みがさっきやっとわかったところですが、また聴いてみたいと思うピアニスト。変化があって聴いていて楽しかったです。シューマンp協聴いてみたくなりました。小林愛実:1楽章の長いオーケストラ演奏のあとの1音目の音にはものすごく響きました。曲の魅せ方とか構成とか組み立て方の妙を感じました。手が大きくない分男性ピアニストとはアプローチが全く異なるのかもしれません。持ち味は発揮されてよかったと思いました。6位までには食い込んでほしい気がします。ケイト・リウ パッセージが美しくて流れて聴いていましたが、リストとかレジェロな曲を聞いてみたくなりました。ショパンのピアノ協奏曲ということになると、このピアニストは好みが分かれるかもしれません。 この日は、スタインウェイ3、ヤマハ1でしたが、のこり2日の6人は、ALLヤマハとのこと。ふたを開けてみないとわからないということがあるかもしれまんが、現実を伺うかぎり、日本のメーカーは大健闘したとおもいます。 4者4様のピアノ協奏曲1番を、わからないなりにも、聴くことができてよかったと思います。オーケストラの方がたは、同じ協奏曲を4回続けて、5年に1度のことですが、本当に敬意を表します。

October 19, 2015

コメント(3)

-

音楽と笑いたい。

汐留ホールでたくさん音楽を聴いたあと、広い地下通路を通って、新橋方面へ抜けるところがあります。とても広い空間で休日は人も少ないので、歩いて気持ちがいいのですが、こんなキャッチコピーが目に留まり、思わず記念撮影しました。本当にそのようにしたいものだと思うようになりました。 音楽と、笑おう・・・最近見たポスターのなかで、気に入ったもののひとつです。シンプルだけど、こういうのはなかなかでてきません。ずっと前、30年ほど前、学生時代同じゼミで広告とかコピーの研究をしていた人いたなあとか、大手広告代理店は築地から汐留に今は移りましたが、化学の「化」という学を「イ」と「ヒ」に分けたコマーシャルを流して、世の中をあっと言わせたコピーライターのお姉さんが異業種交流会のお友達でいたなあとか、なんだか思い出してしまいました。 音楽と笑おう・・・のピアノの会社は、ショパンコンクールでは大活躍のようです。本当によかったです。 30年前のNHKドキュメンタリーではピアノ協奏曲では一人も使ってもらえなかったと報じていたのですが、今はだれも信じないと思います。●ちょっと仮眠をとったので、ショパンコンクール・ファイナルのピアノ協奏曲は、アムランとか小林さんとかは、何とか起きて聴いてみようかと思っています。

October 18, 2015

コメント(0)

-

グランドファイナルの翻訳と、ショパン没後166年。

Excite翻訳We know the names of the participants admitted to the grand finale of the Chopin Competition私達は、ショパン競争のグランド・フィナーレに入ることを許された参加者の名前を知っているGoogle翻訳We know the names of the participants admitted to the grand finale of the Chopin Competition私達は、ショパンコンクールのグランドフィナーレに入所者の名前を知っています。●ショパンコンクールの以下のWEBSITEを翻訳したらこんな感じになりました。ニュアンスが微妙で、面白いものがあります。独特の言い回しとかはありそうですね。、http://chopincompetition2015.com/news/75f12b10-a9e9-45cb-97fc-cd213378ed44We know the names of the participants admitted to the grand finale of the Chopin CompetitionAccording to the Competition rules and regulations, the jury – led by Prof. Katarzyna Popowa-Zydroń – admitted 10 participants to the final auditions from 8 countries, including: 2 from Canada, 2 from United States, and 1 from: Croatia, Japan, Latvia, Poland, Russia, and South Korea.Mr Seong-Jin Cho (South Korea)Mr Aljoša Jurinić (Croatia)Ms Aimi Kobayashi (Japan)Ms Kate Liu (United States)Mr Eric Lu (United States)Mr Szymon Nehring (Poland)Mr Georgijs Osokins (Latvia)Mr Charles Richard-Hamelin (Canada)Mr Dmitry Shishkin (Russia)Mr Yike (Tony) Yang (Canada)カナダ2人、アメリカ2人、韓国・クロアチア・日本・ポーランド・ラトヴィア・ロシア人が各1人国別に見れば、結構ばらけましたが、Mr.が8、Ms.が2.とソナタを弾いたあとはこのようになってしまうのかと、ちょっと思ってしまいました。本選のピアノ協奏曲は聴けるだけ聴いてみたいものです。●今日は、10月17日はショパンの命日。1849年に亡くなっているので、没166年。になるのですね。没150年の1999年は、ピアノを再開したころだったので、。。。ショパンコンクールがおわって、1か月ほど経つと、日本でこんなイベントもあります。NHK交響楽団第1821回定期公演 2015年11月20日 NHKホールhttp://www.nhkso.or.jp/concert/concert_detail.php?id=462演目:ショパンピアノ協奏曲第1番または第2番 指揮:ウラディーミル・フェドセーエフ ピアノ;ショパンコンクール最高位誰が該当者になるのか、こお3日間で決まるようです・・・。ちょっと楽しみですね。

October 17, 2015

コメント(4)

-

ショパンの3番のソナタは、全楽章聴くのは5年ぶりのようです。

ショパンのソナタ3番を全楽章通して聴くのは、5年ぶりかもしれません。ショパンコンクールの三次予選で何人か聴いていますが、それも5年ぶりのこと。ショパンイヤーだった5年前の2010年にコンサートでいくつか聴きましたが、それから、まったくといって聴いていない気がします。それにしてもコンサートプログラムになるのも、あまりないようにも思います。アマチュアのピアノ仲間でも、2番のソナタとかバラ4とか幻想ポロネーズとか弾いてくださった方、何人かいますが、ソナタ3番になると4楽章の巨人の星との有機的なんとか・・・という曲を弾いてくださったくらいで、結局全楽章を通しては聴いていないと思います。1年も2年もかかっても簡単に弾けない曲・・・とか、指導者から伺ったこともあります。全楽章アグレッシブであるかというと、そうでもなく、あの美しい第三楽章をうっとりして聴いて、終楽章を聴いてスカッとするような気分になるのがたまりません。 ●過去に行ったピアノリサイタルのログを探してみると、4回ありました。1999年9月、内田光子さんがおもいっきり格好よく演奏されたときと、2010年5月から6月に、ダン・タイ・ソンと、ツィメルマン2回。(以下はアーカイブです。)http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201005240000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201005130000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201006130000/よくよく考えると、ショパンコンクールと大いに関係ある方ばかりで、畏れ多くなってしまいました・・・・。内田さんはショパン弾かれるイメージなかなか最近ではありませんが、ショパンコンクールに1970年に2位になっていて、いまだに国内最高位ですし、ツィメルマンは、1975年の1位、ダン・タイ・ソンは1980年の1位。ダン・タイ・ソンは、現在進行形のショパンコンクール三次予選のの審査員席にアルゲリッチの隣におられるようです。●今回のショパンコンクールの三次予選は、ピアノソナタ2番・3番・プレリュード全曲 からの選択となり、これがどのように影響を受けるのだろうとか、前回と変化しているので、興味深いです。いつも夜更かしばかりしているのですが、夜食といっしょにソナタの楽譜と記念写真とりました。

October 15, 2015

コメント(4)

-

I Love Beethoven から7年後のChopin

ショパンコンクールの二次予選は、プログラムに個性があり、たくさんの名演奏を聴けたようにも思います。ワルシャワにいる方が誕生日をこの地で迎えられる方、複数いまして、それぞれにメッセージを送ったりしまして、臨場感があったように思います。三次予選の通過のメンバーをみて、ちまたではかなり賛否両論あるようですが、なかなか何とも言えません。ダンタイソンが優勝したとき、途中で怒って帰ってしまったアルゲリッチも、今はそんなことはしないとも思います。日本人は残るならこのオーラスで弾いた人が残ってほしいとおもっていましたが、なかなか意見はいろいろあるみたいです。●三次予選に残った日本人のプロフィールをショパンコンクールのHPから見てみました。1995年生まれとのことなので、20歳でのコンクール参加です。、http://chopincompetition2015.com/competitor/655fce9e-bbb7-4b45-9c16-ba2a8ce4c57e ●3歳のときから、このピアニストは知っていると、言っている方もネット上でおられましたが、私が初めてこの方の名前を観たのは、2008年の年末、大晦日に東京オペラシティで、催された、I Love Beethoven というイベントで。32のソナタを2つずつ、16人のピアニストがを演奏するというものででした。小林愛実 No.19 & No. 5イリーナ・メジューエワ No. 9 & No.27河合優子 No. 4 & No.16山本貴志 No. 3 & No. 6三輪郁 No.18 & No. 14辻井伸行 No.11 & No. 29三舩優子 No. 7 & No. 28横山幸雄 No. 8 & No. 24迫昭嘉 No. 25 & No. 32杉谷昭子 No. 12 & No. 13田崎悦子 No. 17 & No. 15若林顕 No. 20 & No. 31菊地裕介 No. 2 & No. 22関本昌平 No.10 & No. 26清水和音 No. 1 & No. 23伊藤恵 No.21 & No. 30・・・という面々のピアニストが除夜の鐘がなる時間をはるかに過ぎて、演奏会がありまして、小林愛実さんは、13歳のころ、立派に名前をつられておられました。名前を存じるようになったのはここからです。自分自身は、大晦日で夕方の新幹線で大阪に帰省する日だったので、自分が関係のあるところしか聴いておりません。 客層がピアニストによって、こんなにばらばらなのかと、部分部分で入れ替わるところをみて強くおもいました。いつもとぜんぜんちがった雰囲気のオペラシティにおいてあったで、ホールのなかで年越しそばをいただいていたのはよく覚えています。 http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200812310000/ちょうど、ぜんぶ聴いた、お友達がいまして、(今の相方と知り合った場所と時間は同じかたですが)http://minnesingerin.seesaa.net/article/112202385.html感想文を読み直したら、面白かったです。お元気にされているかなあと、ちょっと思い出してしまいました・・・。●このときから、7年ほど。ショパンコンクールはやはり 箔がつくためのイベントなんでしょうね。キーシンとか五嶋みどりさんとか、コンクール関係なしのアーチストもおられますが、いろいろと感じること多し・・・という印象です。●ショパンコンクールの二次予選三次予選とかまでで本選にいかれなかったピアニストで、リピーターになっているピアニスト・・・・は、河村尚子さんとか田部京子さんとかなんでしょうか。今回もそういうことでお気に入りのピアニストが自分で探せられたのであれば、それは良かったことと思っています。偶然出番が日本時間の夜中の三時だった出番のピアニストは、偶然でなかったかもしれません。

October 13, 2015

コメント(0)

-

ノクターンと潮騒のメモリーズ・・・。

三連休の夕方5時過ぎ、家で片付けものをしていて、テレビつけっぱなし、パソコンつけっぱなしにしていたら、面白いことがおきました。テレビは朝ドラあまちゃんの総集編の再放送、じぇじぇじぇとか潮騒のメモリーズを歌っているなか、PCで流れてくる、ショパンコンクール二次予選の一人目、二人目の演奏。ノクターンやら英雄ポロネーズやらが鳴っていて、同時に聴いていた時間が少しありました。なんだかコンテスタントに申し訳なくなり、ショパンの音源だけに途中からしました。ピアノを習ったり音楽が趣味だったりするのが共通であっても、ショパンコンクールを聴くことが共通の人となると、幾分変わってきます。なかにはワルシャワまで行って聴きに行かれる方もいますし(自分のピアノ教室でも行っている人がいます)、まったくその逆の方もいたり、いろいろです。人に興味がある人は、それなりにコンテスタントにも応援したくなるでしょうし、楽譜に興味がある人は、今は弾いている版とかの解釈にも気になったり。エキエル氏がショパンコンクールの審査委員長になって何回かあとになりますが、パデレフスキー版はやはり過去のものにやっぱりなっているのでしょうか。歴史に興味があったら、古いショパンコンクールの映像をひっくりかえしてみたりしてしまいます。新しいピアニストに知り合うきっかけになったり、プログラムの組み立てに共感したり、インタビューや出身経歴などで興味をもったり、有名ピアニストと同じ名前の人にはっとしたり。今回も5年に1度のイベントに、時間のあるかぎり、今の時代のたくさんのショパンの演奏を聴くことにしています。前回のショパンコンクールでは、二次予選で日本人コンテスタントは全滅してしまいましたが、今回は一人でも残ってほしいとおもっています。アルファベットBの人から演奏順に今回なりましたが、最後に出てきて、日本時間の夜中の3時ごろ、一次予選と同じようなときに出場されるAの人、すばらしいパフォーマンスになりますように、とおもっています。●昨日、下諏訪まで聴きにいたピアニストは、ワルシャワでやっているショパンコンクールではなく、ドルトムントでやっているシューベルトコンクールのお話しをうかがったことあります。本当に人それぞれだと思うこと最近多くなりました。

October 12, 2015

コメント(0)

-

10番の日に。

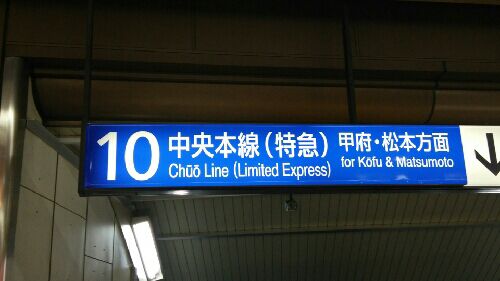

10月10日の新宿駅で10番ホーム10号車に乗ったことは、おかげさまでずっと記憶に残ることでしょう。 急に思い立ったように、あずさに乗ろうと思いました。 下諏訪で北欧音楽祭やっていて、楽しみにしています。 ● 最近ラグビーの試合よく見ていますが、背番号10はスタンドオフのポジション、司令塔のところ。 ピアノやっているせいか、背番号10が頭に見えて、バックス5人が指に見えたりします。 やみくもに弾いていても、と思ったりします。 考えて、コントロールしないとと、きれいにパスが通って、進んでいくところをみると、いろいろ考えさせられます。

October 11, 2015

コメント(0)

-

30年前の第11回ショパンコンクールのドキュメンタリーをもう1度見てみました。

https://www.youtube.com/watch?v=QqLtMTHoOtA第11回ショパンコンクール 1985年、 いまから30年前のNHK特集。当時釘づけになってみたテレビ番組。自分自身は、何をしていたのだろう・・・とおもうと、就職の内定が決まって、馬術部で朝4時50分に起きるのも引退して、阪神タイガースが21年ぶりに優勝して、道頓堀に飛び込む人のニュースを見ていたころ。日本のピアノメーカが参加したのも、この回から。参加者できる年齢は17歳から27歳までなので、今のほうが幅広いです。日本人の審査員は、園田高弘氏一次予選を通過した40人のうち、日本人は11人と多かった。日本人ピアニストの服装が今とぜんぜんちがって時代を感じます。●今までの入賞者リスト (第15回まで記載あります)http://homepage2.nifty.com/shirakata/chopin/con_list_all.html第11回の1位から5位まで。ブーニン、ラフォレ、ヤヴォンスキー、小山さん、ルイサダ自分自身が近年までコンサートに行ったことある人ばかりなので、やっぱりこの会は、レベルが高かったのでしょうか。19歳だったブーニンの絵を久しぶりにみました。この番組では調律師に光をあてたところも、日本のピアノメーカに光をあてたところも、ちょっと感動しました。今は動画で、なんでもすぐ見れますが、よく取材と編集されたドキュメンタリーだと思います。2015年10月、第17回ショパンコンクールは、2次予選開催中です。

October 9, 2015

コメント(10)

-

5年前も10年前も30年前もショパンコンクールを聴いていました。

雨の多かった9月から、一転して、秋晴れが続くようになり、昨日通った、池袋のお花屋さんも秋の花が美しく咲いていました。ブログを書き出したのは、2005年ですが、5年ごとの10月の記事はショパンコンクールのことが多いです。よくまあ・・・といろいろと思ったことを書いています。<アーカイブ>2005年10月11日 10年前のショパンコンクール二次予選http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200510110000/2010年10月7日~17日 5年前のショパンコンクール一次予選http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201010070000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201010140000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201010160000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/201010170000/2005年のときは、インターネットの中継に感動して、回線はよく切れたりしたものの、実況中継を聴きだしていました。今回はyoutubeなども充実していて、クオリティは格段に進化しているのがわかります。1985年ブーニンが優勝したとき、NHK-FMで放送聴いていたときと、隔世の感あります。もう30年も前のことなんですね。●今回のショパンコンクールの実施要項のようなものをネットで見つけました。http://www.tiaa-jp.com/pdf/chopin_con.pdf一次予選・二次予選・三次予選の曲目の微妙な変更が、興味深いです。マズルカが3次予選に戻っている、幻想ポロネーズが、バラードとスケルツォのなかの選択曲に入っている・・・とか、記憶が正しければ、ぱっとみて感じたことがいくつかあったりしました。ちょっとしたことで変わったりしますので。引き続き楽しみです。●昨日、10月6日1次予選後半の8人です。日本時間、夜中の三時ごろに聴いた、6番目に登場した、日本人ピアニストのスケルツォ4番のファンになり、ちょっと応援したくなりました。二次予選でも聴きたいです。https://www.youtube.com/watch?v=i8gnbAfNrIs今日で、一次予選は、最後の日。12人出場の日本人ピアニストの多くが二次予選にすすめるといいのですが。今回知り合いが聴きに行っていたり、コンクールのピアノをサポートされる立場だったり、知り合いの知り合いがコンテスタントだったり、身近にお話しが聴けることが、ものすごく盛り上がって聴くことになっています。感謝いたします。

October 7, 2015

コメント(0)

-

聴いた作曲家が5時間ごとに変わり・・・。

日曜の午後は、ベヒシュタインサロンで、シューマン三昧のコンサート、文学・世界地図を交えたレクチャーは、とても興味深いものがありました。Op.12,Op.73の2つの幻想小曲集を通して聴けたのは、本当にうれしかったです。クライスレリアーナの一音一音のクリアな粒の大きな音に感動してしまいました。●日曜の夜は、テレビで、N響。ブロムシュテット指揮で、ベートーベン三昧。交響曲1番・交響曲3番、88歳の指揮者は今年も健在のようで、聴き入ってしまいました。楽譜のこだわり、従来のものから、新しい版のもものを使用とか。楽譜に>とあっても、アクセントかデクレシェンドかで、解釈が異なると直筆譜からの解説は深いものがありました。 2つとも素晴らしかったです。 2年前NHKホールへ、ブラームスの交響曲聴きに行ったときのことを思い出してしまいました。 ●日曜の深夜は、インターネットの放送で、ショパン三昧・・・というか、第17回ショパンコンクールの中継を。少ししか聴いていませんが、アメリカ人籍での工藤奈帆美・レイチェルさんのバラード4番は、美しかったです。3回目の出場、2005年のファイナリストだとか。こんなに出場できる人も運もメンタル面も強くなければできないこと。次も聴けるのでしょうか。聴いてみたい演奏でした。ブログをはじめたころの2005年のショパンコンクール、真夜中に一次予選でブレハッチのプレリュードを聴いて、眠たい目から一瞬に覚めたときのようなことが、また起こればうれしいです。●5時間おきに、 シューマン→ベートーベン→ショパン と、聴いている音楽が変わりましたが、聴いているあいだはずっと同じ作曲家という、忘れられない不思議な日になりそうです。 (午後4時、午後9時、深夜2時)● 1985年のショパンコンクールのNHKのドキュメンタリーは、また見たくなりました。ブーニンが優勝で、小山さんが4位のときの、舞台裏も含めたテレビ番組は、自分自身 影響を受けたものの一つでした。 ライブなどなく、インターネットもずっとあとのことで、そういうのもなく、FM放送でいくつか聴きました。 自分自身は大学生でした。あれから、30年も経ってしまいました・・・。

October 4, 2015

コメント(2)

-

男のコンサート Vol.24に行きました。

出演者が男性のみ・・・という、日本中探しても、多分ここだけだと思われるイベント。第24回目となりました。面識のない方にも多く聴いていただける貴重な場として、最近は重宝しています。調律師の面々が運営しているピアノサロンということもあり、ここのスタインウェイのピアノ音はとても美しく響き、弾いていても楽しいです。今日は、ブラームスのインテルメッツォ(間奏曲)を3つ弾きました。Op.118の有名な曲をはずして、Op.117から2曲、Op.119から1曲弾いたことは、珍しかったのか、熱心に聴いていただけた方が多かった感じがして、よかったです。まだまだ不安定な感じもしますが、ここ最近のピアノの弾きこみの状態からすれば、人前で弾いたときにどのようになるのかということがわかってよかったです。暫く寝かしていたOp.117-3は、多くあるリタルダンドのタイミングや場面転換の持っていきかたとか、夏に弾いたときよりははっきりしたかもしれないし、暗い曲のなかで、中間部とびきり明るくなろうと、前よりも気をつけられたのは、よかったことかもしれません。Op.117-1は、まだ弾くことで手一杯ですが、dolceの数か所は、流して弾かずにdolceだとわかってそれらしい音を出そうという気があったので、さらも弾きこめば、もっとそれなしくなると思いたいです。この2曲は、11月中旬にホールで弾くので、今日は本当に貴重な時間となりました。Op.119-1は、灰色の真珠・・・といわれているような音に少しでも近づけばとおもっています。ここの出演者は、小学校高学年の男の子がベートーヴェンのソナタを弾いたり、自分よりはるかに人生の先輩がバッハのパルティータを弾いたり、今日も刺激を受けました。珍しい曲が、かぶっていて、備忘録のために、もう一回聴きたくなりました。BGM:ラフマニノフ 楽興の時 Op.16-5 (ピアノ:ルガンスキー)https://www.youtube.com/watch?v=fl_Udw22tXw●男のコンサートでは、ピアノを弾く部が、緊張の部で、二次会の懇親会が、緩和の部・・・と、サロンのオーナーが命名しているみたいですが、いろいろな方と談笑できて、何よりでした。余興でピアノを弾かれる方、多数いるのですが、結構すばらしい演奏も多いので、つい聴いてしまいます。BGM:ラヴェル ソナチネ (ピアノ:アヴデーエワ)https://www.youtube.com/watch?v=kpLeXGYwIm8ビールやワインを飲みながら、お惣菜をおつまみしながら、この曲を弾いてくださるかたもいらして、ぜいたくな時間を過ごしている感じがしました。男のコンサートが進行している休憩時間にSNSでいろいろ確認していたら、今始まりだしたショパンコンクールで、一次予選でヤマハのピアノを選択する方が一番多かったとか。サポートのために頑張ってワルシャワに行っているかたから、リアルタイムで情報が入ってくるのはある意味すごいことかもしれません。他のオフ会の幹事さんもすごい職場で活躍中なのだと、あらためて思い、前回ショパンコンクールの優勝者ピアニストの音源で、聴くことも、真夜中にぜいたくな時間なのかもしれません。緩和の会も終わりに近づいたころ、月光ソナタを弾いた小学生のお母さんとは、この会では、顔見知りになりましたが、おつまみにどうぞと、ハロウインのお菓子をいただきました。食べるのがもったいなくなり、ポケットに入れて家に持って帰りました。●緩和の会で、はじめて、江戸川橋のこの会場へ来た時に男のコンサートのちらしをいただいた方と、久しぶりにお話しすることになりました。2007年5月が、初めて男のコンサートVol。2というものに出たときのもの。グリーグのメロディという抒情小品集の曲と、シューマンのアラベスクを弾いていたことわかりました。2007年4月のものは、その1か月前にちらしをいただいた時、まだこのサロンができて、半年くらいのときのことでした。 先週行った、体操とピアノの会の主催者と3人ででしたので、ご縁というものは不思議なものです。そのときから8年経っても普通にお話しできることに感謝しなければとつい思ってしまいました。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200705200000/http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200704200000/

October 3, 2015

コメント(0)

-

マスカットに見とれて。

ときどき行く駅前のファミレスに、マスカットのメニューがあって、あまりにも美しく飾ってあったので、オーダーしてみました。季節感があって、よかったです。●BGM: モーツァルト ピアノ協奏曲 第26番 K.537 「戴冠式」 第2楽章 https://www.youtube.com/watch?v=llRpSkA5Sys接骨院のBGMで、今日は久しぶりに聴いた、26番の緩徐楽章が美しく聴こえて、なんだかほっとしました。 モーツァルトを穏やかに聴けているときは、まあまあよりいいとき。今日はそう思うことにしました。 ●さて、明日は、人前でピアノを弾くことになっています。第24回男のコンサート。 江戸川橋にあるピアノサロンで夕方あたりが出番です。http://pianopassage.jp/posts/post-22503/ 初出場のときは、第2回2007年5月。これも、この前の日曜日にピアノを弾いたところのご縁から、このお店に行き、こういう企画がありますけどということで、ちらしを頂き、その流れでエントリーしたのが最初だったと思います。つかず離れずで、何年か1回ときどきという感じでした。最近は、結構頻繁にお世話になるようになりました。ここでしか会えない人もいるので、楽しみです。緊張と緩和というピアノサロンの社長さんのことばは、ものすごく大切にしたいです。今回、ブラームス の間奏曲 Op.119-1,Op.117-1,Op.117-3という組み合わせになります。弾ける曲を集めただけ・・・といわれないように、モチベーションを上げてみたいです。Op.119-1は、3つの和音の響きがテーマです。クララシューマンが灰色の真珠といった曲ですが、聞かせどころ満載になるように、静かに弾きたいです。Op.117-1は、アンダンテモデラートって何??とか、先日突っ込まれましたが、子守歌になるように美しい内声のメロディが映えるように、3ページの曲にdolceという記号がここにもそこにも出てきますが、そうなるようにしたいです。Op.117-3は、暗くユニゾンで出る曲ではありますが、中間部のあの幸せ感いっぱいのところは、いまだから弾けるところもあるようにも思えますので、楽しんでみたいものです。8月に人前で弾いたときより、リタルダンドのタイミングとかフレージングとか場面転換とか、寝かしたあと、さんざん言われてきたことが表現したいものです。ピアノサロンの受付の方や司会進行の方、多くの方がたに、聴いていただけるようにしたいです。

October 2, 2015

コメント(0)

-

ホロヴィッツ生誕112年のたんじょうび。

10月1日は、ホロヴィッツの誕生日ですと、SNSで教えてくださる方がいました。1903年生まれなので、生誕112年。自分より約60年、人生の先輩なのかと・・・。作曲家の山田耕作さんは、今年で没後50年ですと、NHKの番宣で教えていただきました。備忘録のように書けば、覚えるかもしれません。写真は、錦糸町の駅前から見える、東京スカイツリー。徒歩20分くらいで一直線です。すみだトリフォニーホールもこのあたりにあります。また秋にはコンサート行くと思います。BGM: シューベルト=リスト ウィーンの夜会第6番 (ピアノ:ホロヴィッツ)https://www.youtube.com/watch?v=aXBHF1iFoqc久しぶりに聴いてみたくなりました。BGM: ショパン 英雄ポロネーズ (ピアノ:ホロヴィッツ)https://www.youtube.com/watch?v=iFvqvZOtCF0この演奏は大昔から好きです。久しぶりに聴いてみたくなりました。●山田耕作さん、ウィキペディアにもありましたが、たくさん校歌を作っているようで、両親の高校の校歌も作っていたことをこどもの頃しりびっくりしたことあります。北陸の地方の高校がウィキペディアにも載っていて、ちょっとびっくりしてしまいました。

October 1, 2015

コメント(0)

-

みえざる手と10月。

http://www.soshisha.com/book_wadai/books/2068.html本の著者から直接お話しを聴く機会があったりすると、俄然刺激を受けたりしますが、今日はそういう日でもありました。本の内容もありますが、人間の潜在能力は、DNA・遺伝が5割、環境が1割、それ以外の日常の振る舞いが4割ということにたいへん刺激を受けました。たんなる数式の積み重ねだけでなく、その先にはいろいろなことがあって、幸福になるには・・・・という根本の著者の哲学のようなものを伺えてよかったように思います。価値観が合いそうなので、これもよかったです。気が付けば10月になりましたが、著者の本をすぐ手に入りそうな本屋さんへ行き、閉店5分前に見つけました。仕事の内容、概念そのものも変化の過渡期にあるご時世ですが、なんとかこれはこれでついていかなければと思いました。●ネットでいろいろな方の書き込みをみていたら、音楽関係の知り合いが、今日はミューザ川崎で、ペライアがモーツァルトのピアノ協奏曲24番を弾いていたとか、ショパンコンクールのために、国産ピアノメーカーの立会にワルシャワへ出張してがんばってくるとか、前向きで楽しそうなお話しをいただいて、ちょっと元気がでました。 BGM: モーツァルト ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491 (ピアノ:マレイ・ペライア)https://www.youtube.com/watch?v=ETrXJ7wJ6eAモーツァルトのピアノ協奏曲の短調の曲は20番と24番だけですが、24番は注意深くコンサート情報をみていないと、なかなかコンサートで聴く機会に恵まれません。きっと今日のロンドン交響楽団の日本公演もすばらしいものだったのだろうと、想像しながら聴いています。

October 1, 2015

コメント(0)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- クラシック、今日は何の日!?

- 鼻が詰まってるので花粉症に良いとさ…

- (2024-09-21 22:11:23)

-

-

-

- きょう買ったCDやLPなど

- The Beatles(ビートルズ) 『アン…

- (2025-11-20 11:02:10)

-

-

-

- やっぱりジャニーズ

- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…

- (2025-11-20 16:44:46)

-