2017年03月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

庭の花

我が家にも桜はあるのですが、八重桜。だから、花が咲くのは、まだまだ先。 ビオラは、どんどん花が開いてきました。 どんどんハコベも咲いていますが、コハコベとミドリハコベを並べてみましょう。 普通「ハコベ」というと、この「コハコベ」のことをさすらしいですよ。茎が赤紫で、葉が小さい。 こちらは、日本固有種のミドリハコベ。 葉っぱがとても大きいですね。茎も緑だし・・・この頃、母が少しきつそうなので、文鳥の餌採りがてら、雑草抜きをしています。母がいるときに抜くと、家の中からいろいろ指図されそうなので、母の留守をねらってやっています。まあ、週に三回プールに出かけるので、そのすきにね。母はハコベも抜いてしまうけど、私はハコベは残していますよ。それに、そろそろ葉を出している「チリアヤメ」も残しています。2016年 2015年 2013年 今年、私がこのチリアヤメを残して草取りしているから、もっと密集して咲くかしら。

2017.03.31

コメント(6)

-

万年筆の値段を調べてみた・・・

この間から気になっていたことを、ちょっと調べてみました。それは、万年筆代にいくらかかっていたのか。 と、ここまでをざっと計算して、150万円を越しているようです。ヤフオクの方は、価格を覚えていないし、記録も残っていないので不明。5万円以上の物を高い順に並べてみると、モンブラン マイスターシュテック149・・・97,200円ペリカン スーベレーンM1000・・・81,000円モンブラン 100周年記念スターウォーカー・・・79,920円モンブラン カラヤン・・・79,920円デルタ ドルチェビータミディアム・・・75,600円モンブラン マイスターシュテック146・・・72,360円セーラー キングプロフィット(2本)・・・64,800円セーラー プロフェッショナルギア透明・・・64,800円ペリカン スーベレーンM800(3本)・・・59,400円モンブラン モーツァルト・・・55,080円パイロット カスタム845・・・54,000円セーラー 長刀エンペラー・・・54,000円セーラー プロフィット21シルバー・・・54,000円です。この値段を見たら、どんどん使わないともったいないですね。あと、つけペンも持っていますよ。これは、いろんなインクを使うのに便利です。 あと万年筆に似ているもので、万年毛筆も持っています。 昔、この万年毛筆をペンケースに入れて持ち歩いていました。筆ペンついでに、今手元に残してある筆ペンは、 ほとんどぺんてるの筆ペンです。中でも、この三本をよく使います。 右側の「つみ穂」は、筆に慣れない人でも使いやすくしてあるもの。一番好きなのは「すき穂」で、書き味が本物の筆ととてもよく似ています。ためしに、今月の課題を書いてみました。 普通筆では、墨をつけてすぐには墨色が濃くなり、だんだんとかすれてきて、また墨をつけると濃くなる。その濃さの具合で、奥行きを出すのだけど、「すき穂」でも、けっこうそれを表現できることがわかりました。濃くしたいところはゆっくり書いて、かすれさせたいところは、別の紙でインクを落としてから、さささっと書く・・・という感じ。まあまあです。さて、今日仕事を終えてから、旦那は天草にシーカヤックの練習に行くことになっています。夏のXアスロンに備えているのですね。せっかくだから、良いお天気になるといいな。

2017.03.31

コメント(4)

-

パンダのプラバン作りました。

今日は、思い立って、パンダのハンコを見ながら大きな下絵を描いて、プラバン作りをしました。 実は以前、これと同じ物を作っていて、買い物に行くときのエコバッグにつけていたのです。ところが、年末に、ふと見たら、パンダが行方不明。スーパーを出たところで気づいたのだけど、その前からなくしていたのかもしれないので、探しには戻りませんでした。そのまま、別のストラップをつけていたのを思い出して、また作ってみたの。やっぱり、可愛い。両面、どちらから見てもパンダのお尻です。実は、プラバンを作ったあと、私はいつももうひと手間かけています。 見えるでしょうか? そのままでも良いのだけれど、色が取れたり、傷がついたりしないように、また触っても気持ちがいいように、いつも上にアクリルニスを塗っているの。 前は、小皿に出して、ニス用の筆を使って塗っていましたが、ちょっとしか使わないし、筆についた分のニスがもったいないな・・・と思ったら、ひらめきました。残り少なくなったマニキュア容器の中に、除光液を入れてよく振り、きれいにします。そして中が完全に乾いてから、上手にニスの液を入れました。そしたら、バッチリ!! ほんのちょっと使ったりするときに、便利なんです。なんせ筆つきだし、そのまま中に入れてしまえるし。木彫りをした時や、和紙を貼った細工物の時には、汚れ防止、艶出しを兼ねて、このウルトラバーニッシュスーパーグロスを愛用しているのですが、小物に使うときには、同じようにマニキュア容器に小分けして使っていますよ。 さて、今日は洗濯物を干していると、突然この歌の歌詞が出てきて、妙に気に入ってずっと歌っていました。 これは、広東語ではなく、普通話(プートンワ)で歌われています。この歌詞の中でも、最後の「しぇーんざい がんじゅえ ついちょんやぉ ば」というところが大好き。次に好きなのが、「めいいつ よんばぉだ ふぉふぁ じふかい はしじぇちゅあん どろんふぁ」というフレーズ。この歌をよく歌っていたのは、2000年頃。中国語の歌詞は、意味がわかるので、覚えやすいですね。今でもちゃんと覚えていて、それが鼻歌で出てきたのがうれしかった!!ちなみに、その動画はこれ。 Love like Magicこの曲は、CHAGEさんが作ったものです。日本語で歌った「マシュマロ」という曲もありますよ。 マシュマロこちらは、作詞も作曲もCHAGEさんです。

2017.03.29

コメント(8)

-

春の花たち

トイレの話が続いたので、庭のお花を紹介します。季節ごとに、「生えて咲いてくるお花」の中で、特に気に入っているものがあります。 このチオノドクサ。Chionodoxaちっとも派手な花ではないし、弱弱しいのだけど、なんか心惹かれます。原産地は、クレタ島、キプロス、トルコなど。その名前がギリシア語のチオン(chion 雪)とドクサ(doxa 輝き・栄光)の組み合わせでできていることからもわかるように、雪解けの頃に咲いている姿が元になっています。ちょっと花びらの形が独特で、ひらひらしていますが、ユリ科だそうです。我が家では、いつの頃からか母が植えて、それ以来毎年この時期に咲いてくれます。もっと増えるといいな・・・次は、これ、ヘレボルス。クリスマスローズという名前で有名になった花ですが、クリスマスの時期に咲くのはヘレボルス・ニゲルだけ。 このニゲル(niger)と言う名前は、根が黒いことに由来しているそうですが、根っこを掘り出して見たことがないなぁ。日本で普通にみられる「クリスマスローズ」は、普通暖かくなった頃に咲く種類なので、「レンテン(キリスト教のレンテン節に咲く)ローズ」と呼ばれるもの。私は学名のヘレボルスという名前が好きなのだけど、このヘレボルス(Helleborus)は、ギリシャ語のHelenin(殺す)とbora(食べ物)の二つの合成語だそうです。つまり、「食べると死ぬ」という意味。このヘレボルスの根や茎などには心臓毒のヘレボリンなど、有毒な成分が含まれているので、この草から採った絞り汁を矢の先に塗って、鹿やキツネなどの動物を狩るときに使いました。また、戦いの時に、この花や葉、茎などを粉にして敵の陣営にまき散らしたり、精神を病んだ人に飲ませたり、悪魔払いに使ったりと、中世ヨーロッパでは、暗い歴史の中で活躍した物のようです。日本に入ってきたのは、明治の頃。下向きに咲く風情が気に入られて、ニゲルは茶席で「初雪おこし」という名前をつけられて愛でられたり、その後入ってきたレンテンローズの方には「寒芍薬」という和名がつけられたりしましたが、やはり、茶席で楽しまれるくらい。戦後、イギリスからこの花のブームが世界中に広がり、日本では「クリスマスローズ」の名前で広く愛されるようになりましたが、欧米では、クリスマスローズと言えばニゲルのことだけ。それ以外はレンテンローズ、またはガーデンハイブリットと言う名前で完全に区別されているそうです。だから、私はヘレボルス(食べると死ぬ)という名前で呼ぶことにしているというわけ。 これは、密集しすぎですね。それから、春だなぁ・・・と感じる花の一つとして、このプリムラ・マラコイデスがあります。 この写真のように、どんどん庭中に勝手に広がっていきます。以前は、本当に庭がこの花のお花畑に見えるくらいたくさん咲いていたのですが、たしか一昨年くらいに、毎年春に母の腕に発生するひどいかぶれの原因がこの花ではないか、という疑いが出て以来、母が抜いたのか減りました。草取りをするときに、この植物全体にある白い粉のような物に触れることで、肌が弱い母が接触皮膚炎を起こしていたものと思われます。昨年、この花に近寄らないようにする、さわったと思ったら、すぐに手を洗う、というようにしたら、昨年皮膚炎を起こさずにすんだので、たぶん原因はこれだったのでしょう。プリムラ・オブコニカ、プリムラ・ジュリアン、プリムラ・ポリアンサでも、皮膚炎が起きる可能性があるそうです。特に酷い症状を引き起こすことで有名になってしまったプリムラ・オブコニカは、お店にあるのかな? そういえば、玄関前には、年末にお正月用として買った寄せ植えのこのお花たちが・・・ 春になり、ますます元気だけど、今のところ母の手がかぶれたという話を聞きません。プリムラ・マラコイデスは、とにかく花数が多いし、庭中に広がっていて、その粉に触れる機会が多かったからなのでしょうね。ここからは、昨年の画像です。 今年は本当に花数が減っています。母が例によって、いっぱい引っこ抜いていたのでしょうね。でも、自分で勝手に広がっていく花ですから、そのうちまた増えるかも・・・

2017.03.29

コメント(10)

-

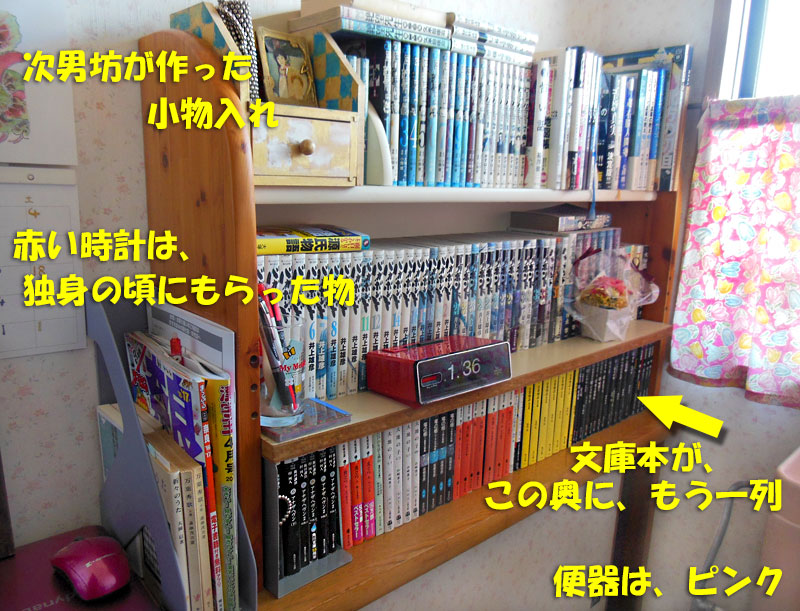

もうちょっとだけよ~ん。

なんだか、皆さんに驚いていただいたようで、なら、もう少し・・・ 前回の日記に載せた、我が家のトイレの奥の方。この本棚は、家具屋さんに行ったとき、半端物で格安で売ってあったベッドの頭の部分なんです。それを買ってきて、本棚にしました。一番下には、私の文庫本。奥にも同じくらいの冊数、並べてあり、時々入れ替えをします。二段目には、旦那の「バガボンド」全巻と娘の本。一番上には、息子たちが並べたコミック「デスノート」とか「絶望先生」「ラックスティーラー」など・・・以前は、タッチが並んでいたのだけど、福岡の地震の時に、落ちて便器の中に墜落したので、撤去されました。真ん中にある赤い時計は、昔なつかしい、「パタッと文字が変わる時計」です。たぶん1980年頃、同僚の結婚式で頂いたものです。旦那さんがパナソニックだったので、この時計もパナソニック、と思ったらSEIKOでした。もう40年近く使い続けていますが、全く壊れません。すばらしい。この本棚の下の戸棚には、掃除用品とかスタンプ式のトイレ洗浄剤の買い置きが並んでいます。そして、昨日のせたノートパソコンの下は、 こんな感じ。戸棚も、壁と同じピンクの小花柄ですよ。寒い時でも、このストーブのつまみをひねれば、あっと言う間に暖かくなりますので、ゆっくりできます。(夏は、縦型のイオンミニタワー扇風機に取替え)というわけで、西側の壁を紹介しました。反対側は、日本地図や楽譜、歌詞などを貼りまくりなので、省略です。 トイレの話ばかりでは何ですから、庭のお花をご紹介しますね。 庭中に、こぼれ種で増えた肥後スミレが、どんどん咲き始めています。 庭をうろうろしていたら、こんなスミレも見つけました。 葉っぱの形が、肥後スミレとは全く違いますね。 紫色のスミレも咲くのですが、今日はまだ見つかりませんでしたよ。他の花もいっぱい咲いているのだけど、今日はここまでね。

2017.03.28

コメント(10)

-

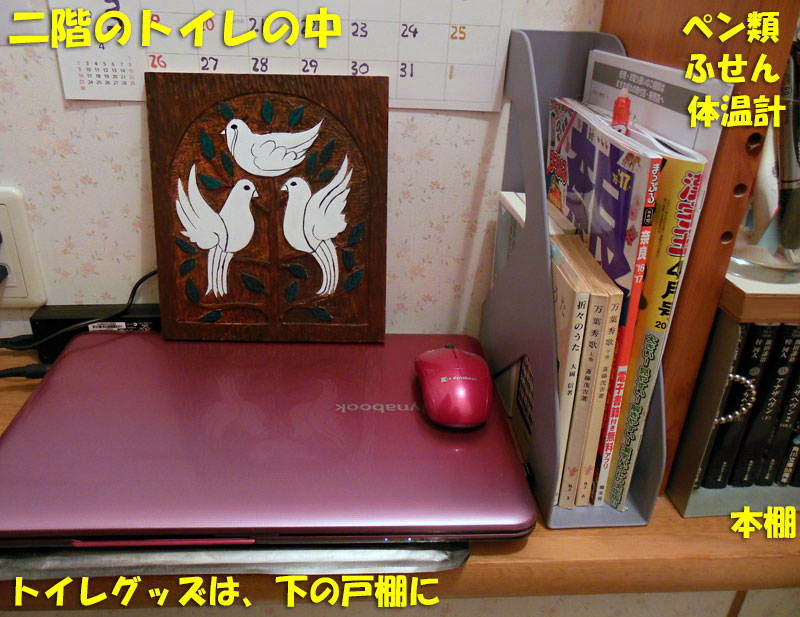

二階のトイレ、初公開(ちょっとだけよ~)

今日は、我が家の二階のトイレの一部をご紹介 これは、トイレの西側の壁。下が奥行20cm、長さ1.5mほどの戸だなになっているので、片側にはトイレットペーパーのストックと、トイレ用タオル、もう片側には、トイレ掃除用品、花瓶、ごみ入れなどが入っています。そして、戸棚の上の一部がここに写っているのですけれど、ノートパソコンと自動日めくりがおいてある横は、幅1m、高さ60cmほどの本棚をのせていますよ。(さっき、ちゃんと数えてみたら、236冊ありました。)そして、いつでも書き込みやチェックができるように、ペンとかふせん、そして体温計まで置いてあります。写っていない、この下には、夏場は小さな縦型扇風機、冬場には小型の電気ストーブを置いています。あ、それから体重計も置いてありますよ。もうだいぶ前になりますが、福岡の地震の時には、この本棚から本が落ちて、開けっ放しになっていた便器に墜落したので、それ以来子供たちも忘れずにふたを閉めるようになりました。さて、この写真には写っていない上のほうに、今日新しい物を飾りました。 ごねあさんが、素敵なパステル画をいっぱい描かれていますので、私もちょっとしたイラストを描いてみました。100均でパステルと額を買ってきたの。パステルが取れないように、ラミネートしてみました。ラミネートの機械は、以前から持っています。A3でもOKの物で、ラミネート用のシートも各サイズストックがあるので、当分はスプレーなしでも大丈夫そうです。 ちょっと幼稚な雰囲気だけど、ま、私が好きなものだから、いっかー。ピンクの小花柄のトイレの壁に合ってるかな? さて、このところずっと鼻歌で練習していた「フィガロの結婚」の中のアリア「恋とはどんなものかしら」のイタリア語の歌詞をついに全部覚えることができたので、今度は「カタリカタリ(つれない心)」に取り掛かりましたよ。いつものように、歌詞をカタカナにしたものを印刷して、トイレにも貼っています。(あ、写っていない壁にね)せっかくだから、パバロッティとかドミンゴとかが歌っているのを聴いて発音を確かめようと、いろいろ動画を探したら、良いものがありました。 例の、「三大テノール」のコンサートです。どれも素晴らしいのですが、最初のローマでのコンサートの分が、セットリストがついていたので、曲名を確かめながら、せっかくだから、最初から聴きました。 お目当ての「カタリカタリ」はホセ・カレーラスさんが歌っていましたけれど、なかなかの迫力です。ドミンゴさんもいいし、パバロッティは文句なしだし・・・・ついつい動画に夢中になっていたら、パバロッティさんが「誰も寝てはならぬ」を歌う番になりました。すると、すぐには歌わず、まず祈っています。それから指揮者の方と顔を見合わせて、(いくぞ!!)という雰囲気で歌い始めました。まあ、その素晴らしいこと。なんと、この曲を聴いている途中から涙が出そうになり、最後を聴いたら、ほろりほろり・・・と涙が流れたのですよ。いやぁ・・いいですねー。せっかくだから、リンクを貼っておきます。1時間26分もあるけれど、とにかく良いですよ。「三大テノールコンサート 1990年 ローマ カラカラにて」他にも、日本でのコンサートとか、ロサンジェルス、ロンドンなどのコンサートの動画があります。ありがたいことですね。日本でのコンサートの時には、チケットが7万5000円の席もあったとか。それを自宅でじっくり何度でも聞けるのはありがたい。もちろん、生には絶対にかなわないはずですけれど、パバロッティさんはもう亡くなってしまっていますから、こうして映像で見るしかないもの。というわけで、今から何しようかな・・・

2017.03.27

コメント(8)

-

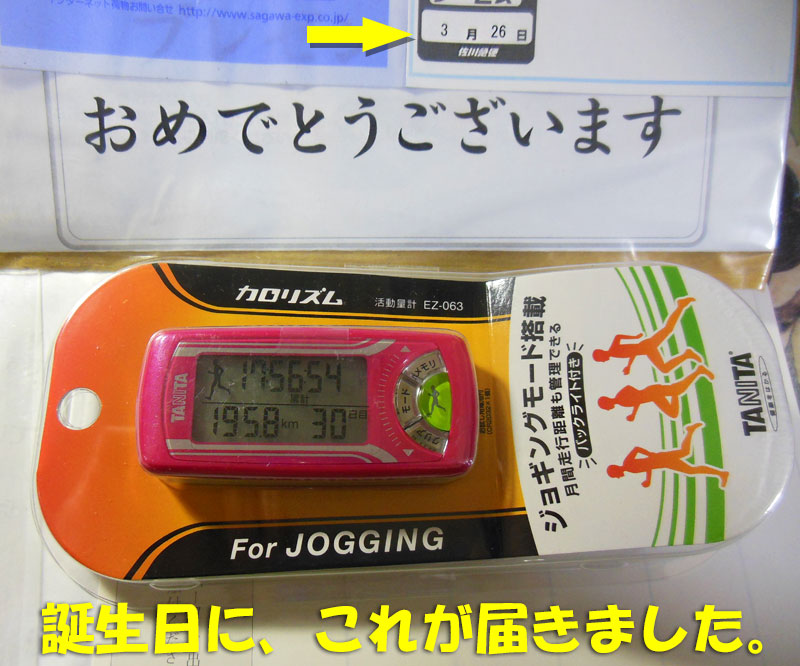

誕生日に、こんな物が届きました。

今日は私の誕生日。何の予定もないので、まったりのんびり過ごしていたら、こんなのが届きました。 えっ??誰が贈ってくれたの??と思って、小包をよく見たら、紙が一枚入っていました。 あらま、これは、いつも応募している漢字パズルの景品だったのね。それにしても、今日の日付で届いたのはうれしい。今日また、別の漢字パズル雑誌の全問を解いて応募用紙に書いて封筒に入れました。あとで投函してきます。では、おまけ どんどん春の花たちが元気になってきています。

2017.03.26

コメント(10)

-

久しぶりに、プラバンを…

今日は、今年度最後のかな書サークルでした。一人見学の人が来られたけれど、入ってくれるかなぁ。毎月の会費が4100円で、それ以外に書道会から届く冊子代1500円が必要だと聞いて、「絶対買わないといけないんですか?」と、尋ねてらっしゃったからねー。次のサークルの時に、何人生徒さんが集まるかしら。さて、かな書から帰ってきてから、実に久しぶりのことをしましたよ。それは、これ。 確か、三年前くらいに、たくさん作っていたのでした。引き出しを整理していたら、プラバンのグッズがまとまって出てきたので、ちょっと作ってみることにしたの。 これは、色鉛筆で塗ったものです。もう一つ、ポスカで塗った物も作りましたよ。 これは、作らないままになっていたもの。 ちゃんと、作り終えました。 ポスカで塗ると、色のぼかしが難しいけれど、この方法なら、大丈夫。 色を塗り終わったら、 ストラップにする予定なら、穴をあけておかないといけません。 他にも、穴あけパンチでなく、穴あけポンチと呼ばれる、金づちを使う棒のようなものもありますが、プラバンには、この写真のような道具が便利です。そして、パーツも買い置きがあるから、どれにするか選びます。 指輪は、輪っかを引っ掛けて開閉するための道具ですよ。このようなラジオペンチのような工作用ペンチで両側から挟んで開閉しても良いけれど、指輪をはめておくと、ペンチ一個ですむので、便利です。 使った後は、ちゃんと片付けておきます。作ったストラップは、すべてこの中。 財布とか手提げ、バッグなどにつけたくなったら、この中から探してつけます。まだ作るかどうかは、ちょっと考えているところ。追伸例の何度も見ているドラマは、21話分を四回見たところで、ひとまずストップさせました。他のドラマや映画も見ないと、もったいないからね。NHKのニュースも何度も見ています。

2017.03.25

コメント(8)

-

今日のお昼ご飯は簡単ドリア!!

グラタンやドリアが大好きな私。たまに食べたくなったら、お昼にチャチャッと一人分作ります。 いつでも買い置きのパスタソースがあるので、その中からチョイス。ママーのは、2人分なので、一人用には多すぎ。ジャボジャボになってしまいます。作り方は、ものすごーく簡単。 温かいご飯をお椀に入れて、温めたパスタソースをかけます。直接グラタン皿にご飯を入れておいて混ぜてもいいけど、二人分とか三人分作ることもあるので、こうしてお椀で混ぜています。 まぜたご飯をグラタン皿に入れ、チーズを乗せます。 私はいつでも買い置きしているとろけるチーズと粉チーズを使います。それを、準備している間に温めておいたオーブントースターで、焼き色がつくまで焼くだけ。 表面がカリッとなるまで焼いています。 そうそう、菜の花のからし和えがあったよ。 パスタソースやチーズがたっぶりなので、けっこうお腹いっぱいになりました。 では、話変わって、この文房具をご存じでしょうか?在職中には、ペンケースに入れて、持ち歩いていました。 蓋をあけるとこんな感じ。 この中に、いつも使うインクを入れて持ち歩けば、使っているうちにインクが切れた万年筆にすぐに吸引させることができるの。 この突っ込んだあたりには、内側にゴムがあるので、たいていの万年筆がピタッと入るのですが、うっかりインクをこぼさないように、細心の注意を払いながら・・・ま、面倒ではありますが、そこが良いのです。面倒くさがりの人は、そもそも吸入式の万年筆なんて使わないと思いますけれど、好きな人にとっては、こういう作業の一つひとつがウキウキすることなのです。さて、このインクポット、いくらだったっけ・・・ この黒い方のが9720円でした。 もう一つのオレンジ色っぽい方は、どうも売ってないみたい。かろうじてみつけたのがこれ。ヴィスコンティの万年筆とのセットのようでした。 この万年筆ですね。 お揃いです。 アメリカのオークションサイトで、このインクとのセットが2500ドルで売ってあるのを見つけましたが、インクポットとのセットが見つかりません。私は一体、どこで買ったのかなぁ。記憶にないけど、ヤフオクかも・・・ こんな万年筆は、持っていませんから。(サッスォーロのドゥカーレ宮殿がデザインされている)試しに探してみたけど、 うーむ、恐るべし、ビスコンティ。高すぎるぞ!!とにかく、オレンジの方のインクポットの値段はわからない、ばら売りはされてなさそうだ、という結論に達しましたよ。ふと、気になって、この万年筆にデザインされている建物について調べてみました。どうも、イタリアのサッスォーロという場所にあるドゥカーレ宮殿のようです。 日本語での解説が見つからなかったので、自動翻訳で読んでみると、凄い文章になってしまいましたが、雰囲気はわかりますね。 というわけで、どこまでも、脱線しながら検索の旅は続くのでありました。

2017.03.24

コメント(8)

-

椿と水仙

今年は、白玉椿が全く咲いていません。母がいうには、つぼみが全部おちてしまっていたようです。絞りの椿の花数も少なかったし、乙女椿も獅子咲きの椿も、下の方のひと枝にしか花が咲いていないの。 この間、文鳥たちと遊んでいるときにふと庭を見たら、メジロの団体が椿の茂みの中に入り込んで何やら怪しげな動きをしていたんですよね。ひょっとしたら、椿のつぼみをつついて落としたのは、メジロたちかもしれません。 本当に、椿の花が少なくて、寂しいな・・・その点、水仙はたくさん咲いていますよ。どんどん咲いているので、少しだけとってきて二階の手洗い場に飾りました。 たったこれだけですが、良い香り。で、なぜこれを選んだかというと、変だったから。 これとか、花びらが三枚しかありません。私がちぎったのではないですよ。普通は、花びらが3枚でがくが3枚。この場合、どれが花びらでどれががくなんだろう・・・それとも、がく無しか?? 5枚の物はいっぱいあるので、だいぶ見慣れました。中心のラッパの部分もちゃんと五枚みたいになっているのですね。 よく見たら、花粉がちらばっていましたよ。 さて、続きを見なくっちゃ!! 「何を」って?ヒミツです。

2017.03.22

コメント(10)

-

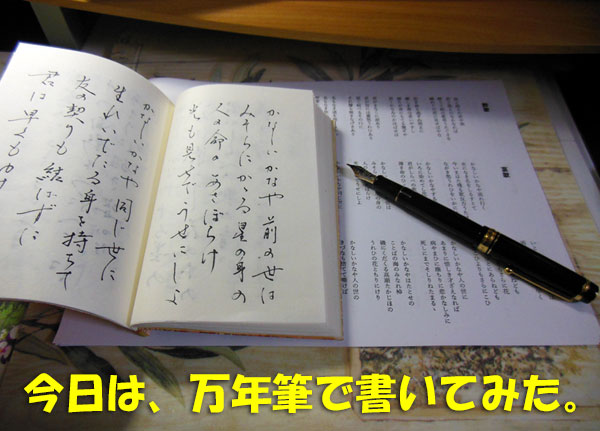

万年筆で、書いてみた・・・

中学生の時には、プラチナ万年筆、高校生の時にはセーラーの万年筆を入学祝いに買ってもらって、ずっと使っていました。日記も、手紙も、授業中のノートにも使っていました。あ、一時期グリーンのボールペンが流行して、みんなで、誰が一番最初に使い切るかという勝負をしたこともあったっけ・・・就職してからは、正式な書類を郵送するときには、筆ペンで表書きを書くようになったので、楷書の筆文字の練習をしていたのだけど、手書きの書類は万年筆ではなく、水性ボールペンを使っていたので、万年筆からはちょっと遠ざかっていました。結婚して、子育てが一段落した頃から、また万年筆を懐かしく思うようになり、一本、また一本と、ヤフオクを利用したり、高級文具店に行って試し書きをしてから買ったり・・・最初は、万年筆のデザインで選んでいたの。金蒔絵の物とか、螺鈿細工の物とか。 だけど、万年筆というものは、書き味が大切。というわけで、今度は憧れの有名ブランドの物を。 だけど、わかりました。私は英文を書くわけではないし、縦書きに使いたい。 となると、やっぱり日本のメーカーの物が書きやすい、という結論に達しました。 昨年からは、「かな書」の硬筆の作品を日本文字用の万年筆で書いています。 私の「かな書」練習の最終目的は、筆で巻紙にさらさらと書いてお手紙を書くことなのだけど、万年筆でも書いてみようと、昨日、やってみた。 右側は、とてもヌラヌラと書けるセーラーの最高級万年筆のキングプロフィット。どんなに放置したあとでも、いきなり書けて、インクが途切れることがないの。どこまでも続けて書けます。真ん中は、細字過ぎました。そして、左側は、インクが出たりかすれたりする、太字の万年筆で、にじむけど面白い文字が書けました。これはいいかも・・・ この万年筆も、こだわりの一本。プラスチックとは違うエボナイトの質感。おまけに漆仕上げだから色に深みがある。書いてみると、書きやすいけど普通の紙に書くときの書き味はセーラーに負けていたのです。ところが、和紙にこんな風に書くとなると、少しくらいインクの出に濃淡がある方が面白い。何事にも向き不向きがあるのですねー。せっかく暇なので、いろいろやってみていますよ。 さて、話変わって、「ホタルノヒカリ」めでたく、シーズン1、シーズン2通しで、21話見るのが、4回目になりました。これだけ立て続けに見ると、さすがに小ネタが出てくる場所を覚えてる。だから、出てくる前から待ち構えて楽しんでいます。 好きな落語を、何回聴いても楽しめるのと同じですね。シリーズ2は、第一話でいきなり「結婚するぞ。」と宣言されて、結婚に向けて主人公の蛍ちゃんががんばるお話なのですが、展開がわかっていても面白い。結果、ちゃんと丸く収まるとわかっているのに、わかっているからこそ、その前から涙がでる。そんな感じ。 ま、最後まで、いい雰囲気になりかけては、口喧嘩のようになったり、がっくし・・・という話になるのも気を持たせていいな。とにかく、このドラマは、〇 小ネタがいっぱいあって楽しい。〇 意地悪な人や、いやな人、陰謀が出てこないから安心。〇 綾瀬はるかさんが、とにかく可愛い。〇 藤木直人さんが、クールで怖がり、寂しがりの40男を演じているのが面白い。〇 「〇〇だもん。」「わかりやした。」「がっくし」などの言葉が楽しい。〇 コスプレがいっぱい。俳優さんたちも楽しそう。〇 とにかく、元が少女漫画なので、乙女心がくすぐられる展開。いやぁ、何回見たら飽きるかなぁ・・・

2017.03.22

コメント(4)

-

連休には、詩を。

土曜日、日曜日、月曜日と、世の中は連休だったようですが、私は昨夜まで、家事の合間の時間はそのほとんどをドラマ「ホタルノヒカリ」と「ホタルノヒカリ2」に費やしていました。昨夜は、ついに、第一シリーズの三回目を見ていたんですよ。だから、面白い場面になる前からわかっているので、笑う準備。そしてその場面になると、「ハッハッハッ…」と、本当に声を出して笑ってしまいましたよ。本当に気に入ってしまいました。正確に時間を計算してみたら、第一シリーズ10話分だけで479分間の、約8時間。そして第二シリーズ11話分で531分間、約9時間です。つまり、17時間あれば、第一シリーズから第二シリーズまでを見終わることができるというわけ。映画は、二回見ようという気持ちにはならなかったけど、テレビシリーズはいいなぁ。でも、今日もまた朝から見続けるのは流石にあんまりだと思い、今日は詩を書いていました。これです。 ノートは、以前たくさん作り置きしていた和綴じのミニノート。こんな感じに、お気に入りのボールペンで書いていましたよ。 青空文庫で、いつでも無料で読めるのですが、印刷しておいた方が、あとから印をつけたり持ち歩いたりするのが簡単なので、まずはWord2016を開いて、三段組に設定し、島崎藤村の詩集から、好きなのをコピペ。で、題名のフォントを変えたり、切りのよいところでページ送りができるように調整したりして、印刷しました。今数えてみたら、島崎藤村だけでA416枚。 初めて詩の暗唱を楽しんだのが、有名な「初戀」。運動場でも、帰り道でも、暗唱しながら歩いたりしていました。 それから、こんなのも。元はヴェルレーヌの詩ですが、上田敏さんの訳詩は、本当に美しいです。 せっかくなので、詩の原文も書いてみました。あ、それともう一人、萩原朔太郎さんの詩も、同じように青空文庫からコピペして印刷しています。 これを見ながら、ペンで書いたり、小筆で書いたりして楽しむ予定。 今回知ったことですが、萩原朔太郎さんは、15歳から27歳くらいまでの間、たくさんの短歌を作られたのだけど、ほとんどが、影響をうけた歌からの模倣の延長線上にあって、清新な歌は作れなかったという評価を受けています。14歳の時に恋をして、16歳の春から短歌を作り始めた朔太郎さん。 柴の戸に君を訪ひたるその夜より 恋しくなりぬ北斗七星 春ここにここに暫しの花の酔に まどろむ蝶の夢あやぶみぬ えにし細う冷たき砂にただ泣きぬ 恋としもなき浜のおぼろ月 朝ざむを桃により来しそぞろ路 そぞろ逢ふ人みな美しき 忍びつつ人と添ひ来し傘の一里 香は連翹の黄と迷ふ雨 黒髪のながきが故の恨にて 世をばせめにし吾ならなくに 草花にほそうそそぎし涙さへ 君が小袖に堪へざらましを 浦づたひ讃へむすべを又知らず ただ赤人の富士は真白き (田子の浦にて)確かに、なんか聞いたような感じかも。 でも、暗唱するなら、やっぱり五七調のものがいいな。

2017.03.20

コメント(6)

-

春の庭とミカンのお菓子

すっかり、春ですねー。 虫の気分で景色を見れば、ムスカリが咲き、シャクヤクの新芽に陽の光が透けて、美しい・・・ 我が家の花ニラ、その後、どんどん次の花たちが開いていますが・・・ 変なのばかりではありません、ちゃんと普通の花も咲くのですが、 今のところ、足りないのが多い。そうそう、ついに、我が家の甘夏の皮を使ったお菓子を作りました。あと一皿は、母にあげました。 いつもは、これに湯煎で溶かしたチョコをつけて、オランジェットにするのですけど、今回はカロリーの関係で、がまん。毎年作っているのだけど、職場の人にもっていって一緒に食べていたのは、こんなの。 忙しくて、みんなくたびれていましたので、お昼休みに出して、一緒につまんだりしていました。ま、さらっとつくり方を書いておくと、かんきつ類の皮を一晩水を変えながらつけ置きしておいて、その後、水で煮てはお湯をこぼし、また水を入れて煮てお湯を捨てる・・・という作業を繰り返します。 この回数を少な目にすると、ピリッと苦みの効いたものに。甘い方が良ければ、何回もやります。私はだいたい、4~5回くらいかな。それから、皮を好みの細さに切って、今度は砂糖と洋酒と水(私はグランマルニエを入れます)をフライパンで加熱して砂糖が融けたところで、切った皮を投入。あ、投入する前に、皮に含まれている水を軽く絞ります。そうすると、フライパンに入れたとたんに砂糖水が沁みますので・・・ それから、水分がすっかりなくなるまで、ゆっくり煮ます。お好みで、しっとり感が残るくらいでも、カラカラになるくらいでも、どちらも美味しい!! それを、クッキングペーパーを敷いたトレーに広げて乾燥させて出来上がり。 カラカラになるまでフライパンで煎ると、どうもフライパンが傷んでしまうのがわかったので、最近は、ここまではやりません。しっとり感が残るくらいで加熱はやめて、この状態で数日干します。好きなくらいに乾燥したら、今度は湯煎にかけたチョコにつけて、テーブルの上に敷いたアルミホイルの上にどんどん並べていき、固まったらできあがり。ザボンなどを使うと、白い部分がいっぱいあるので、ザボン漬を作ることもあります。 最初に皮をむいたところからすると、一週間くらいかかって出来上がるお菓子ですけれど、放置する時間が長いだけなので、手間はかかりません。次男坊が言うには、「今まで食べた中では、パール柑が一番美味しかった」らしいです。私もそう思うのだけど、せっかくだから、我が家の甘夏の皮を使います。

2017.03.19

コメント(6)

-

ドラマ漬けでした。

一昨日から、ドラマ漬け。といっても、サークルに行ったり、買い物に行ったり、家事をしたりはしていたのですよ。それ以外の時間を、ほとんどすべてドラマに費やしました。見ていたのは、2007年と2010年のドラマ、そして2012年の映画を続けざま。主人公は、この綾瀬はるかさん。 建築会社のリノベーション(リフォームよりもっと根本的によくする仕事)担当の部署に勤めるOLなのですが、 恋をして、 恋のライバルも現れるけど、みんないい人たちで、気持ちがいい。 綾瀬はるかさんの役名は「雨宮蛍」で、この中央にいる人が部長、左側にいるのが年下の彼。 ただ、この蛍ちゃんは、会社ではバリバリ働く頑張り屋さんだけど、家に帰るとジャージに着替えて、髪はチョンマゲ、ピールを飲みながらつまみをムシャムシャ食べ、ぐだーっと縁側に寝っ転がっています。 それまで、恋をするのも面倒だったのに、たまたま同居することになった上司の部長の励ましで、ちゃんと思いを口に出し、無事恋人同士になることができました。 一つのことに夢中になると、他のことを忘れてしまうし、とにかくだらしないので、同居している部長からは「あほ宮」と呼ばれています。 しかし、このドラマで一番気に入ったのは、この思い切りの良いコメディエンヌぶり。実に見事にどじょうすくいをやってくれます。また、部長役の藤木直人さんが、こんなにノリ突っ込みが上手な人だとは知りませんでした。また、いろんな妙なコスプレもやって、「〇〇だもん。」みたいな言葉を使ったりするのも、とても新鮮で良かった。このドラマは、2007年の分が10話で45分×10=450分、2010年の分が11話で495分。そしてその続編の2012の映画が110分。合計1055分、つまり17時間35分で全部見ることができるのです。(あ、最終回は、ちょっと長かったので、もう少しかも・・・)これをhuluで立て続けに見ました。まとめてみることができるし、CMも入らないので、とても気持ちが良いです。驚いたことに、このドラマをしている間、私は編み物もパズルもせず、ずっとドラマだけを見ていたんですよ。こんなこと、めったにありません。というわけで、今日の午前中に映画まで見終わった後、また2007年のドラマを最初から見直していますよ。この分では、2010年のパート2もまた続けて見てしまいそう。とにかく、意地悪な人とかいやな人が出てこないし、誰かが白血病になったり記憶喪失になったりもしない、どうしようもない事件に巻き込まれて苦しむこともない。本当に見ていて気持ちがいい。原作が少女漫画だからかな、あまりに込み入ったような出来事が起きないからいいなぁ。お気に入りのドラマが見つかってうれしい。題名は「ホタルノヒカリ」「ホタルノヒカリ2」そして「映画ホタルノヒカリ」テレビで放映されていた当時は、全く知りませんでしたが、しばらくはこの世界に浸りたいな。この最初から最後までずーーーっと見るというのを、何回続けたら気がすむかなぁ。昔から、気に入った映画のビデオとか、日曜日の朝から晩まで、見たらまた巻き戻して最初からまた見て、終わったらまた巻き戻して最初から・・・その映画に飽きるまで繰り返していました。気に入った本もそうです。読み終わっても、何度でも最初から最後まで読み返しますよ。全六巻というような本も繰り返し読みます。しつこいですね。では、また続きをみるので、今日の日記はこれで終わり。

2017.03.18

コメント(2)

-

与那国小唄

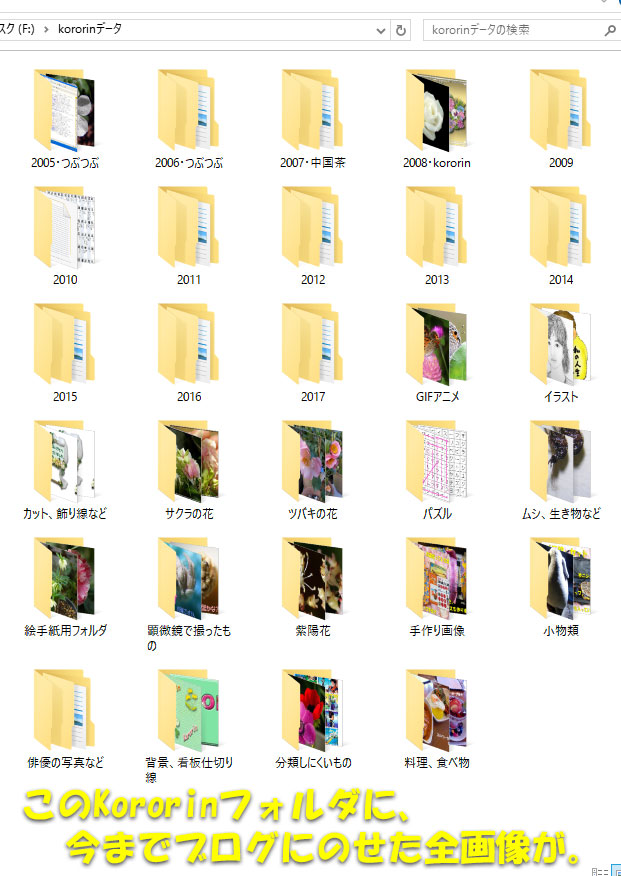

今日で、三線上級クラスは終了でした。日曜日に出演していた人の奥様が、動画に撮って、DVDに焼いてきてみんなにプレゼントしてくださったので、かえってきてから見ましたよ。良い記念になりました。で、今日が最終回だったのに、次の曲の楽譜(工工四)が配られました。その曲名は、「与那国小唄」いよいよ速弾きをします。動画がありますので、見てみてくださいね。 与那国小唄他にもいろんな方が歌われているものがありますが、私たちが歌うのは、この動画の方と同じもの。どこが違うのか・・・わかるかな? 次は、 一般的な与那国小唄一つの節が終わったところで、次の節に移るタイミングが違うのです。こちらも、普通に歌える与那国小唄そう、これが自然なんだけど、私たちが歌う予定のものは、一拍分間があくのです。不思議な感じなんですよ。西洋音楽に親しんできた者としては、ちょっと難しく感じますが、がんばります。では、歌詞です。(一番だけね) 与那国小唄波にぽっかり浮く与那国は~島は良い島 無尽の宝庫~歌と情けの 歌と情けのパラダイスサーノサッサー さぁさヨイヤサ 与那国良い島 宝島 サーノサッサーでは、画像の整理のお話。昨日、過去画像を並べたことで、なんかほめていただいた気がするので、ちょっと整理の仕方を紹介してみようと思います。これは、ブログに載せたことのある処理済みの画像のフォルダ。 「つぶつぶ日記 pupupupoo」という名前のブログの画像も、「中国茶 沙羅band」という名前のブログの時の画像も、ちゃんとまとめてありますよ。それから、年月日だけでなく、あとで探しやすいように、主な花とか小物類、食べ物、手作り品など、ジャンルごとにもまとめています。それから、カメラで撮ったままの、ボツになりそうな写真もすべて、今までに撮ったデジカメ画像はこのようにまとめてあります。 ブログの検索機能を使って、私がそのことをどんな時期に書いていたかを調べると、元の画像が探ししやすくなります。これは、2017年のフォルダの中身。 今はまだ三月なので、3月のフォルダまでしか入っていませんね。 それで、例えば、2月のフォルダを開けてみると、そこにはまたフォルダが入っています。日付別になっていて、どんな写真を撮ったのかもわかるように、名前をつけています。 この中の「2017-2-3 色鉛筆」というフォルダを開けると、ブログにのせるために、いろいろ撮ってみた写真が現れる・・・というわけ。 このように、何層にも重なっているのですけど、フォルダ名をつけているので探しやすいですよ。

2017.03.15

コメント(12)

-

毎年、変わった水仙が咲きます。

これは、昨日のせた「糸水仙」実は、この糸水仙には他の水仙たちにない魅力があるのです。まず、この細い細い葉っぱの中で、控えめに咲く、この雰囲気。(まあ、見にくいとも言えますが・・・) 花びらの雰囲気が、他の水仙と違って、ちょっとくねくねしているところも魅力。 よく見ると、おしべもめしべもラッパの部分も、みんな黄色。 そして、一番の不思議がこれ。2005年に載せたときから、この場所の糸水仙は、花びらの数が足りないものが多いのです。 四枚でも五枚でも、それなりに美しい。 ぱっと見は、細い葉っぱに囲まれているので目立ちませんが、けっこうな割合で交じっているんです。 では、過去の写真を探してみましょう。これは去年の花。 2014年 2013年 2009年 2006年 なつかしい・・・pupupupooという名前でブログをやっていた時の画像が出てきました。いつ母がこの水仙を植えたのか、さっぱりわかりませんけれど、2005年に「園芸」ジャンルでブログを始めてから、それまで全く気にしてなかったうちの庭の花の写真を撮るようになりましたので、こうして証拠が残っているのですね。撮った写真そのものも、デジカメになってからは、すべて外付けのHDDに二重に保存していますので、そちらを探したらもっとありそうですが、今回は、ブログ用に加工した画像のファイルの方からのせました。 さて、今日はオカリナサークルでしたよ。土曜日の発表会で一緒に演奏していた人のご家族が、実に良い位置で動画を撮ってくださっていたので、みんなでそれを見て、自分たちで大きな拍手をしました。今年度最終の練習だったので、少し早めに終わり、みんな一言ずつ感想を言いましたよ。私が、「これで二年目が終わりました。また次からの練習が楽しみです。」と言ったら、「えぇ? もう二年たつかねー。まだ一年やないの?」と言われるので、「やけど、ほら、私二回発表会出てるし、あの衣装も二回着てるやろ? 退職してから入ったし、もうすぐ62歳になるっちゃけん、間違いなく二年と思うけど…(途中で、自分の思い違いか?と少し自信がなくなった)」と言うと、「あ、そういえばそうやね。もう二年? 早いねー。」という反応。「ま、新参者ということに違いはないので、これからもよろしく。」と、笑いあったことでした。

2017.03.15

コメント(9)

-

キジバトと水仙

今日、文鳥の水あび用の水かえ、えさの殻飛ばし、ハコベ採りなんかをやっていたら、例の「九州 あったかーい。九州 あったかーい。」という鳴き声が聞こえてきました。あ、別に本当にそう鳴いているわけではないと思うのですけど、私にはそう聞こえるの。えらく近くにいる気がしたので、見上げたら、お隣の屋根の上のアンテナにとまっていました。逆光でしたので、シルエットしかわかりません。 でも、写真に撮ればなんとかなるはず・・と思い、二階に駆け上がって、一眼レフのカメラをもってきました。そうして撮った写真なのですが、加工しても、色がよくわかりません。でも、模様の入り具合は、まさしく「キジバト」ですね。 はい、キジバトって、こんなのです。こちらには、けっこう詳しいキジバトの説明が書いてありますので、興味がある方はどうぞ。首の横の縞模様を、もう少しはっきり撮りたかったです。それから、私がどうしても「九州 あったかーい。」と聞こえてしまう鳴き声を聴いてみて!! キジバトの鳴き声さて、外にある水道で水浴び容器を洗っていたのだけど、そのすぐ横で、この白い水仙が咲いていました。日本水仙かな、と思いましたが、よく見るとラッパの部分の色が薄いの。調べてみたら、「房咲き水仙 ガリル」というらしい。 で、その隣に咲いているこのラッパ水仙も、よく見たら、ラッパの部分が広いよね。これまた、「大杯咲き」という種類だそうです。 これは、バラの根元あたりで咲いている水仙。こちらには、ミニラッパ水仙と大杯水仙が一緒に咲いていますね。 で、これは、クレマチスの棒の下で毎年咲く細い水仙です。これも、品種名があるのかと思って調べたら、「糸水仙」というらしい。葉っぱがうんと細くて、花びらも、ちょっと細い感じです。 でも、今うちで一番多いのは、このミニラッパ水仙かな? いろんな場所で咲いています。 あ、そうそう、この間星のような五枚花びらの花ニラが咲いていたところでは、二番花が開いていました。そしたら、またまた五枚花びらです。この株は、五枚ばかり咲くのでしょうかね。今後も観察を続けたいと思います。 それでは、おまけにアナグラム。面白かったので・・・四字熟語を仮名に直して、それを並べ替えています。元の四字熟語が何かを当てるパズルです。答えは、下の方に載せていますよ。1. いけない態度 (いけないたいど)2. 五時に塾 (ごじにじゅく)3. 電池は筒ね (でんちはつつね)4. くどい網売ろう (くどいあみうろう)5. 色目使った鵜 (いろめつかったう) では、答えをのせましょう。1.いけない態度(いけないたいど)…たいないどけい 体内時計2.五時に塾(ごじにじゅく)…にじじゅくご 二字熟語3.電池は筒ね(でんちはつつね)…ちねつはつでん 地熱発電4.くどい網売ろう(くどいあみうろう)…ろうどうくみあい 労働組合5.色目使った鵜(いろめつかったう)…めいろうかったつ 明朗闊達いかがでしたか?では、最後に、答えなしで一問!!「笑い豆腐」(わらいどうふ)これは、並べ替えると、四字熟語になります。さて、なんという四字熟語ができるでしょう。ヒント・人の意見にすぐ同調する意味の四字熟語です。

2017.03.13

コメント(10)

-

無事、三線の発表会が終わりました。

今日は朝9時に集合予定だったのに、ちょっと用事ができて遅れてしまいました。でも、9時半からのリハーサルには間に合って良かった!!遅れて舞台袖の方に行ったら、みんなが椅子の並べ方の調整をしているところで、「あぁ、良かった、なんできんしゃれんっちゃろーか(来られないのだろうか)、って言いよったんですよー。」「〇〇さんがきんしゃれん(来られな)かったら、どうしょーかて思いよったけど、良かったー。」とか、みんながあせった様子で声をかけてきてくださいました。私が前列の端っこで、後列にいる先生の動きを察知して、演奏が速くならないようにするキーマンだったのです。みんなは私の手の動きや口の動きを見て、合わせるんです。客席から見たら、ちょっと面白かったかも・・・朝のリハーサルの時には、皆さん緊張していたせいか、なかなか声が出なかったり、バラバラになってしまう場所があったけど、その後控室に戻って練習しているうちに、どんどん調子が出てきて、本番はバッチリだったと思います。先生の他の場所での生徒さんたちも応援にきてくれていて、舞台で演奏しているところの写真とか、終わったあとの記念写真なども撮ってくださいました。演奏が終わったあと、本当は他の団体の発表を見ていった方がよかったのでしょうが、私たちは三クラス合同での打ち上げだったので、申し訳ないけど、先に会場を出ました。今日は、2時半から4時までの予定で、ここでバイキング。 行った中でアルコールを飲んだのは、女性二人だけで、あとの人はソフトドリンクのドリンクバー。休日バイキングとドリンクバーで、合計1900円でしたよ。 これには写っていませんが、お肉の皿も置いてあったのです。肉は何度もお替わりに行ったので、どれだけ食べたか??? です。これで、一週間くらいは肉なしでも大丈夫でしょう。私が最初からソフトクリームを持ってきていたので、先生がびっくり。「焼肉バイキングといえば、ソフトクリームは外せません。焼肉と交互に食べて、口休めにします。」と私が言ったら、「あ、いいかもしれませんねー。」と、真似した人が何人か。これはバニラですが、あとから山形さくらんぼ味のピンクのソフトクリームをおかわりしました。三月は、もう一回サークルがあるのだけど、何の曲をするのか楽しみです。

2017.03.12

コメント(8)

-

私に買われて気の毒な馬頭琴

中国の楽器が好きで、中国古来の音楽も好き。民族楽器を見ると、心が躍ります。そんな私が、「弾いてみたい」という野望を抱いて購入したのが、この馬頭琴。 私が買ったこの馬頭琴には、馬の毛でなく、ナイロン弦が張られているようですよ。日本は湿度が高いので、馬の毛を使うと切れやすくなるので、モンゴルの演奏者が日本に来た場合は、ナイロン弦に張り替えることもあるそうです。さて、横にしてみると、頑張った跡が残っていますねー。このシールの場所を押さえると、その音が出る・・・ いえいえ、こんなに隙間があいているので、とても押さえることはできません。 この写真ではわかりづらいですね。 これならどうでしょうか。 この写真が一番わかりやすいですね。つまり、馬頭琴は、世界的にも珍しい、指(爪の付け根あたり)で弦を持ち上げて、音を鳴らす楽器なんですよ。 でもねー、下の方になると特に、弦が棹から離れているから、指で持ち上げるのも大変なんです。たぶん、持ち方なんかを工夫すると良いのよね。 というわけで、なかなか美しい音が出ない。そしてすぐにスルスル滑って音が出なくなる。あわててこの松脂をつけるけど、 松脂を塗っても、なんかまだ音が出にくい。ひょっとしたら松脂が乾燥しすぎて、弓の毛にくっつかないのかな??そう思って、別に松脂も買ってみたのだけどねー。 というわけで、なかなか弾く気になれない馬頭琴。私に買われてお気の毒でした。では、どんな音か聞いてみてくださいね。 マイラスさんの馬頭琴・ホーミー「万馬の轟」「空の果て」「秋桜」このホーミーというのがまた凄い。よーく聞くと、地声に交じって笛のように高い音が綺麗なメロディーで聴こえてきます。一人の人が二重唱できるんですよね。マイラスさんのホーミーは、いきなり高い音が聞こえるので本当にすごい。動画の真ん中あたりで聴くことができますよ。低いウィーというような声に重なって、ピーッという笛みたいな音です。もう一つ、ちょっと現代風な見た目の若い人の演奏 モンゴル民謡「メロディー」こういう切ないメロディーを演奏してみたいんだけどなー。あ、この動画もいいですね。モンゴルの美しい自然をバックに馬頭琴のメロディーを聴くことができます。 モンゴル馬頭琴 さて、今日はオカリナの発表会でした。というか、私が習っているセンターの発表会。私たちの前に、朗読、ハーモニカなどもありました。その後にはダンスや童謡・唱歌。私たちと同じ先生に習っている初級と中級のクラスは、合同で「若者たち」「ふるさと」など三曲を演奏し、続いて私たち上級クラスが速い曲二曲の後に、「花は咲く」を演奏したんです。そしたら、舞台が暗くなって、アナウンスが入りました。「東日本大震災で亡くなられた方たちの冥福を祈り、復興を願って黙祷をささげましょう。」そう、私たちが「花は咲く」を演奏し終わったのが14時45分で、アナウンス後、合図があって、14時46分から1分間、みんなで黙祷をささげました。しっとりと演奏した後だったので、本当に良かったです。元々、時間になったら曲の途中でも黙祷しますから、と言われていたらしい。早い賑やかな曲の前とかでなくて良かった・・・・黙祷の後でリズミカルな曲を弾くのは、ちょっと気が引けますから。明日は、同じくセンターの発表会の後半があり、私は三線の演奏をします。たぶん大丈夫でしょう。出番が終わったあとで、初級、中級、上級の三クラス合同の打ち上げがあるのも楽しみです。焼肉の食べ放題なんですよ。食べ過ぎないようにしなくては!!

2017.03.11

コメント(6)

-

今日は、タケちゃんマンライスを作りました。

昔懐かしい、「タケちゃんマンライス」1980年代に関東方面の給食に出ていたメニューで、正式名は「ミルクファイバーライス」です。(牛乳で炊いた麦ごはんで、体が強くなるんだよ、と説明したら、子供たちが、「ならタケちゃんマンみたいになる?」と言ったことから。「オレたちひょうきん族」という番組が人気があった頃のこと(1981~1988)私は、この番組を見たことがないの)それの、yuminバージョンを作りました。 炊き上がる前に、具を用意しておきます。 そして、 でも、私は上手なので (v^ー゚)、こぼさずに、上手に混ぜることができましたよ。 今日は旦那が飲み会でいませんので、手抜きの日。ご飯がこんなのですから、おかずは、一品ね。 というわけで、こんな晩御飯になりました。 入れる具を変えたり、牛乳の量、スープの素やバターの量などを調節すれば、いくらでも自分好みに出来上がります。今日の味は、ばっちりでした。そうそう、この甘夏、この間母の留守中に私が採ったのだけど、あとで母に叱られました。 「これからどんどんおいしゅーなるとに、なんで採ったとね!! 花が咲くくらいまで ならしとってもよかっちゃが。」と言うので、「いやぁ、去年がパスパスやったけん、ちょっと早めにとってみたと。さっき食べてみたら、食べられたよ。皮でお菓子作るし。今から少しずつ取っていったら、どんどん美味しくなっていいっちゃない?」と答えたら、「お菓子作るとね、それならいいけど・・・」と納得してくれました。 例年、甘夏の花が咲く直前くらいまで木にならしたままなんですよね。今年は早めに採ったので、毎日一個ずつくらい食べようかな。テーブルの上に並べておいた分を例年のように、母がむいて砂糖漬けにしてくれていましたよ。私が蜂蜜を好きではないので、砂糖をかけてくれます。蜂蜜って、甘すぎると思いませんか?

2017.03.10

コメント(10)

-

竹林の七賢の一人阮咸が愛した楽器 「阮」

昨日の日記にちょっとだけ書いていたのだけど、これが、小阮です。 琵琶のように立てて持って演奏します。胴の横のところには、螺鈿の天女が美しい。 ケースに一緒に入れていたピックが三個。調べてみると、自分の爪で弾いても良いそうですが、ピックの方が音量が出ますね。 もし、小阮を習えるサークルがあるなら、このケースに入れて、背負って行くのですが・・・ 実は、もう一つ阮があるのですけれど、 中くらいの大きさなので、「中阮」と呼ばれています。 並べてみると、このくらい大きさが違いますよ。 では、どんな音色なのか、ちょっと聞いてみられませんか? 中阮独奏曲 古曲「酒狂」この楽譜は、ちゃんと持っています。 ネットで探して、印刷しました。ほかにも、こんなに印刷しているけど、 全くの自己流ですから、サークルに入りたいのです。でも、なかなかありませんね。あ、ピアノ伴奏の中阮の曲もありましたよ。 「临安遗恨」この簡体字はアップできるかな? プレビューで見ると大丈夫そうですけど・・・ せっかくなので、さっき小さい方の小阮を二階に持ってきました。本当は中阮の方が音が良いのですけどね。ではおまけ。 あと、馬頭琴も持っているのだけど、ものすごーく難しくて、なかなか音が出ません。写真はまた今度。文鳥が寝ている部屋に置いてあるもので・・・これは、以前撮った写真です。母のお土産のフシタール この楽器は、中国西部の新疆ウイグル自治区の楽器です。 共鳴弦が張ってあるので、結構音が鳴りますよ。 なかなか凝った模様ですね。 フシタールを漢字で書くと「胡西塔尓」 母が以前中国の敦煌とかいろいろ周ってきたときのお土産でした。あ、「竹林の七賢」のお話が抜けていましたね。竹林の七賢というのは、ちょうど3世紀、中国の三国時代末期に、魏の国で酒を飲んだり清談を行ったりしたことで有名な七人の賢者のことです。七人は、音楽もたしなんだそうですが、中でも阮咸という人が、琵琶の名手だったとか。琵琶といっても、今の琵琶とは違います。原型になったものですね。その阮咸さんがとても上手だったのでその楽器を「阮咸」と呼ぶようになり、そのうち「阮」とだけ呼ぶようになったのだそうです。元の時代、民間で流行したらしいのですが、その後だんだんと廃れてきました。でも1930年頃、また見直されて、江蘇省の楽団が民間で使われていた阮をもとに、大阮、中阮、小阮を作ったのだそうです。そして、中華人民共和国となってから、また改良がくわえられ、今のような形になったとか。あと、もっとでっかい低阮というのも作られているそうですが、持ち運びが重そうですね。面白い動画を見つけました。大中小低阮がそろっての合奏です。いろんな大きさの阮の音を聴くことができますよ。 リスト作曲「ハンガリー狂詩曲」おまけ、 辻井伸行さんのピアノで「ハンガリー狂詩曲」さて、明日、旦那が出かけてから、小阮を弾いてみようかな。

2017.03.09

コメント(8)

-

最初の海外旅行は、中国

今夜は、突然中国の思い出のお話です。なぜかというと、納戸を片付けていて、昔のアルバムを見つけたから。焼けた写真ばかりで、すみません。では、中国のお話の始まり、はじまり~私が初めて海外に行ったのは、23歳の時。でも飛行機ではなく、船で行ったのですよ。博多はその点、海がすぐそばで、中国にも近いのです。 近いと言っても、三日かかって、ようやく天津港につきました。それからバスで北京へ。 この、泊まったホテルは今もあるみたいです。窓のデザインが同じですね。 北京の友誼賓館 1954年に建設された、アジア最大規模の庭園ホテルらしい。 中国といえば、万里の長城・・・ということで、バスで向かいましたが。 途中、バスが故障。 なんとものんびりした旅です。そして、万里の長城についてみたら、 今の北京がどのような大都会になっているかは知りませんけれど、当時は、こんな農村風景でした。そして、夜は、歓迎の京劇鑑賞。 当然、故宮博物館にも行きましたよ。 これは、前夜の京劇の主人公「楊排風」のポーズを真似しています。 京劇「楊排風(打焦賛)」のストーリーと写真これは、天安門広場の写真屋さん。兵隊さんもいますね。 北京周辺をいろいろ観光した後は、また船にもどり、上海へ。 港では、熱烈歓迎を受けました。 いろんな場所を見てまわったのですが、ちょうど上海にいるときに「日中友好条約」が結ばれたので、動物園で記念植樹をしたのが、良い思い出になりました。 これが、中国で買った楽譜を、私が読みやすいように五線譜に書き直したもの。これを見ながら歌の練習をして、発音は通訳のお姉さんに直していただきました。 左から二番目の美しい人が歌の発音を直してくれた人です。歌の本の中から、中国の人が喜びそうな曲としてこの曲を選んでくれたのも、この方です。バスの中でずっと練習して、ホテルでも練習していたのですよ。そして、日本に帰る船の中で、最後のお別れパーティーをした時に、班の代表でこの歌を歌いました。まさか、日本人がこんな歌(毛沢東主席を讃える歌)を歌うとは思っていなかったようで、船員さんとか、清掃の係の人とかまでドアのところにいっぱい集まってきて聴いてくれ、盛大な拍手をしてくれました。何百人もいる会場で、マイクで一人で歌ったので、とても気分が良かったです。日中友好のお役にたてたかもしれません。(なーんちゃって!!)なんか、突然の中国旅行のお話で、失礼しました。この時は、東日本の人が中心の300人くらいの団体での中国訪問でした。公式訪問っぽいですが、自費です。30万円給料から天引きの借金をして、出かけました。持って行ったお小遣いも、3万円でしたから、チビチビと使いました。買ってきたもので覚えているのは、〇 月琴〇 一回洗ったら縮んでしまった絹のパジャマ〇 ヌガーみたいなお菓子〇 絹ばりのうちわみたいなの〇 紹興酒〇 刺繍してあるハンカチそのくらいかな。その時の紹興酒の瓶は、今でも母が作った果実酒入れとして利用されています。月琴もありますが、最近は弾いてないなぁ。中阮や小阮も持っているのに弾いていないのは、勿体ないかも。近くに中国楽器の合奏をやっているサークルがあるといいんだけどなぁ。

2017.03.08

コメント(8)

-

オカリナの発表会に向けての最後の練習がありました。

さっき一度投稿したのだけど、なぜか画像しかアップされなかったので、もう一度。今日は、今度の土曜日、3月11日にあるオカリナの発表会に向けての最後の練習がありました。はじめはいつもの教室で練習し、その後下に降りていって、ロビーのピアノのそばで本番と同じように並んで演奏してみました。たぶん、大丈夫とは思いますが、最初の曲の出だしは私が一人でリズムを刻むことになっていて、緊張すると速くなりそう。一応、チューナー兼メトロノームも持っていきますが、104の速さで始めないといけないの。みんなには、「緊張してはよーなってしもーたら、合わせてね、よろしく。 (v^ー゚)」と言ってあるんだけど・・・三曲目には「花は咲く」を演奏します。はじめはユニゾンで、途中から二部。自分たちでもうっとりするような美しいハーモニーになっているんですよ。そのあと、もう一度教室に戻って全部のおさらいをして終わりました。あとは、当日に衣装と楽器、楽譜を忘れないようにしなくては。 朝9時半に集まって、リハーサルをして、その後すぐに、同じ建物でやっている「かな書」のサークルに参加します。12時にかな書が終わったら、また楽屋にもどって、みんなと一緒にお弁当を食べて、午後の出番までのんびり・・・の予定。一応、漢字パズルの雑誌を持っていっておこう。 さて、家に帰ってきてからは、今やっている雑誌の最後のページの難問をやりました。どこが難問かというと、一つもヒントの漢字が入っていないの。 すべてを熟語で埋めないといけないのに、手がかりは数字だけ。でも、まずはどれが「一」なのか見当をつけて、埋めてみました。 そうして、二時間くらいで、すべてのマスが埋まって無事終了。 この中に、「天福日」と「朝日子」という熟語が出てきたのだけど、それは私は知りませんでした。天福日(てんぷくにち)というのは、民間暦でのラッキーな日のこと。1、5、9月の寅(とら)の日、2、6、10月の亥(い)の日、3、7、11月の申(さる)の日、そして4、8、12月の巳(み)の日のことだそうです。三月ならば、10日(金)が友引で丙申(ひのえさる)、22日がやはり友引で戊申(つちのえさる)。建築とか転居をされる方には、良い日のようです。それを天福日というのね、知らんかった・・・もう一つの「朝日子」は、朝日を擬人化して親しみをこめて言った言葉。要するに朝日のことでした。古今六帖の第一集に 朝日子がさすや岡辺の松が枝の いつとも知らぬ恋もするかな(朝日さんが差しているあの岡辺の松の枝が、いつでも緑で変わらないように、私の恋も、いつとも知らぬ思いに身を焦がしています)という歌がのっているそうです。こんなのも、聞いたことがなかったよー。今やっている雑誌は、本体の方はすべて終わったので、あとはとじ込みのジャンボパズルを残すのみ。 この六問が終わったら、応募用紙に書き込みますよ。さて、しつこいと思われるかもしれませんが、またまたきな粉ねじりを作ってみました。前回の「黒ごま風味きな粉ねじり」は、砂糖を少しにしていたので、母から一言「もうちょこっと甘くせな、味がせん。」ですって!!それで、今日は粉になっている黒砂糖を買ってきて、きな粉とまぜて作ってみました。 前回作ったときの水あめの残りが150gくらいあったのだけど、ちょっと足りなくなったので、たまたま家にあったメープルシロップも投入して、ようやくまとまりました。それで、黒糖風味とメープルシロップ風味が合わさって、甘ーい匂いです。これなら、母もきっと、「味がせん」とは言わないでしょう。息子は、「今回が一番お菓子っぽいね。」と言って、またバクバク食べていましたよ。いつものことながら、その気になると、なかなかとまりませんね。では、パズルの続きをします。今度は、文章もアップされるでしょうか・・・

2017.03.07

コメント(8)

-

昨日の付け加えのお話

昨日は、書道研究会だったのですが、私が参加したのはこれが二回目。前回は、10月頃にありましたから、もう一昨年のことになります。その時、私は「かな書」を始めて半年くらいで、「筆の回し方がどうにもうまくいかない」ことを相談したのを覚えています。「の」とか「あ」とか、くるっと筆を回すところがあるでしょ? 先生が書くと美しいのに、私が書くとなぜか線が太くなってしまって、「側筆」の状態になって、みっともない状態でした。だいたい、指導者クラスの人がたくさん参加している研究会ですから、その時は私が一番の新参者。でも、ちゃんと優しく教えてくださったのですよ。筆で書くときには、筆の軸の位置よりも筆先が遅れてついてきていますよね? それをそのままきゅっと回すから、遅れている分の筆先が余分な太さを生んでしまうのです。だから、回す前に、ほんの少し待って筆先がやってきてから回すと、線の中心を筆先が通って美しい線になるということでした。ちょっとのことだけど、これでだいぶ変わりました。さて、昨日は、夏に入ったばかりの人が一緒に参加していたのですが、その人も入って半年くらい。最初から、あまりにもすごい作品が続くので、私たちはちょっと遠慮して待っていました。午後の部になって、私たちの先生から声をかけていただいたとき、私は(ま、いっかー)という感じで、いつもの半紙を三枚出したのだけど、もう一人の人は、「私、恥ずかしいから、出しません。」と言う。先生にも「持ってきていません。」なんて言ってる。無理強いはしないでおこうとは思ったのだけど、せっかくの機会だから、こっそり「ね、持ってきとっちゃろ? ちょっと見せて?」と言って見せてもらいました。きちんと皺にならないように、ケースに入れて持ってきていましたよ。私が見るかぎり、かすれとかはまだまだだけど、最初の頃に比べたら、ずっと雰囲気が出てきていると思いました。「始めてから半年やし、かすれがうまくできませんって、相談したらいいっちゃない?」と勧め、私たちの先生にも、声をかけて、ついに大先生に見せることになりました。みんな、もう終わったと思って席についていたのに、また集まってきました。ますます緊張しているのがわかったので、「あの、この人、始めてから半年です。ほめられて伸びるタイプなんで、よろしくお願いします。」と、私が横から言うと、大先生は「ほんま? どこほめよ、困ったなぁ・・・ 」なんて言って、笑ってらっしゃいます。すると今度は私たちの先生が、「始めたばかりで、今度の四月から会員になります。」と言うと、大先生は、「そう? ほんなら大事にせなあかんな。よっしゃ!!」(⌒∇⌒)と言って、まず良いところを説明し、ぐるぐるマルをつけてくださって、うまくいってないところは、実際に書き方をやってみせてくださいましたよ。そして、終わりがけに、「なら、これからも続けてくださいね。」 (v^ー゚)とおっしゃったので、また私が横から、「たぶんこれで、ずっと続けていく勇気がわいてきたと思います。ありがとうございました。」とお礼を言いました。遠慮がちで、人前でなかなか話ができない人なので、ついいらんこと横から私が言い添えてしまったけど、本当に添削してもらってよかったと思います。こんなチャンスはなかなかないし、会費4000円払ってるからね。その人方向音痴で、道順も自信がないというので、博多南駅まで、ちゃーんと一緒に帰りましたよ。「恥ずかしかったけど、見てもらってよかった・・・」と嬉しそうにしていたので、私もひと安心。その人も私も、男、女、男の順で三人の子持ちだということもわかり、ワイワイいっぱい話しました。最後に、乗っていた新幹線がエヴァだったのも、その人はとっても嬉しかったみたい。スマホでいっぱい写真を撮っていました。「〇〇さん(私のこと)と一緒でなかったら、きっと気付いてなかったと思います。」と、最後まで喜んでくれたので、私も満足でした。さて、今日は昨日習ってきたことを忘れないうちに、かな書の練習をしようかな・・・一つひとつの文字も大事だけど、それ以上に、文字のつながり、全体のバランスの方が大事だから、ということ、読めなくてもぱっと見、いいなぁと思えるように墨の入り具合をもっと考えて書こう。やっぱり、研究会に出ると、意欲がわきますね。では、おまけ。 またきな粉ねじりを作りました。今度は黒ゴマのすりごまと、パンにつける「黒ゴマペースト」を入れて作りました。それと、今回は水飴を瓶ごと湯煎して柔らかくしてから混ぜました。それで、なんと前回の半分の量でできましたよ。びっくりです。きな粉一袋200gに、黒ゴマと黒ゴマペースト、それに砂糖をほんの少し、塩少々、そして水あめ150g。ねじってあるのは、元々しめ縄の形を表現したもので、縁起物となっているようです。私もこの形の方がなじみがありますね。あと水あめが半分残っていますから、また作りましょう。こんどは何味にしようかしら。

2017.03.06

コメント(8)

-

書道の研究会に参加してきましたよ。

今日は、久しぶりに、早朝の博多南駅に。 他の仲間とは、博多バスターミナルビルのマックで待ち合わせにしていたのですよ。 マックに9時40分くらいまでいて、その後で、「書道研究会」の会場へ。最初に、「かな書」の本質についてのお話があって、その後は、参加者全員が、先生に添削指導していただきます。この先生は、私たちの先生のそのまた大御所の先生の、昔からのお弟子さん。つまり、うちの先生の兄弟子みたいになるのかな? でも先生が指導を受けているので、私たちにとっては、先生の先生ということになります。 この真ん中で紙を支えているのが、私たちの先生。まだお若いです。子供さんが小学生だものね。 ここに集まってきているのは、私たちのような教室の生徒さんだけでなく、教室を開いている先生たちもたくさん。というわけで、指導をしている先生たちに対しては、なかなか辛口の批評をされました。 途中ご飯休憩があった後も、まだまだ添削指導が続き、ようやく終わってから、今度は作品を見ながらのお話がありました。 これは、ちょうど、ご自分の作品について話をされているところです。「鬼灯は まことしやかに 赤らみぬ(高浜虚子)」 ほおずきのような紙を選んで書かれたそうですよ。そして、終わりが近づいたころ、実際にその場で先生が作品を書かれました。 これは、この後で、くじ引きがあって、ラッキーなお弟子さんがもらって帰っていましたよ。先生がおっしゃるには、「もし買うとすると、ン万円 だからね。」(^▽^)/ということでした。それから、わいわい言いながら博多駅から乗り込んだ新幹線の車両の色がいつもと違うので気になって、降りてから見たら、やっぱり!! エヴァンゲリオンカラーの新幹線でしたよ。この新幹線は、博多-新大阪間を、一日一往復しかしていないのです。新大阪を 11時29分に発車する「こだま741号」が、500 TYPE EVA で、博多着が15時39分。それがそのまま、博多南行きになるのでした。 みんな考えることは同じ。一番良い場所には写真を撮るための列ができていて、その横でもパシャパシャみんな写真を撮っていましたよ。 では、突然、娘が20才の時に、写真館で撮った記念写真を加工したものを。(少し画像を荒くしていますよ) さて、似ているでしょうか。目は、娘の方がはっきりした二重で、昔のあだ名は「インド」だったらしい。色は黒くないのだけどね。

2017.03.05

コメント(6)

-

髪がだいぶ伸びてきました。

昨年の1月からずっと髪の下の方を切っていないので、だいぶ伸びてきました。ただし、全部を伸ばすと歌舞伎の連獅子みたいにふくれてしまいますので、前髪と上の方は、短く段カットにしています。もちろん、自分でカットしていますよ。昨日「生活感が無い」と言われたし、また鏡を見ながら描いてみました。 髪の毛は、そのまんま。でも、顔の方は、40年くらい前の雰囲気です。しわとたるみを全除去してありますからo(*^▽^*)o~♪証明写真ではありませんから、どうぞ、ご容赦を・・・家にいるときは、後ろで一つに結んだり、ハーフアップにしたりしていますが、出かけるときにはたいていベレー帽かキャスケット帽をかぶりますので、この絵のような横結びにしています。でないと、結び目が邪魔をして、帽子がうまくかぶれないの。 さて、では今日はお菓子屋さんのお話。といっても、和菓子屋さんです。私の父は鹿児島の大隅半島の方の、大きな和菓子屋さんの長男でした。それで、父と母が結婚したあと、しばらくは母の里にいたのですが、その後鹿児島へ。おかげで、私はその和菓子屋さんの家の中で誕生しました。だから、離乳食にはカステラなんかも食べていたらしいです。その後、父が福岡で会社を作ったりしたので、鹿児島へは、時々行くくらいになりましたが、和菓子屋さんは、とっても楽しい場所でした。職人さんが何人もいるようなお店だったので、仕事場には熱気が・・・作っていたのは、大きな四角形のかるかん、カステラ、蒸し羊羹、これがし(高麗菓子)、いこもち(煎り粉餅)。そして、いも飴や落雁、季節の和菓子、なぜかクリスマスケーキとかも。このいも飴を作る作業が面白かったのです!!当時、写真なんか撮っていないので、似たような写真をネット上で探してみました。 この写真では、カギ型のところに水あめを引っ掛けて、巻き付けて練っていますよね。これをじいちゃんちでは、大きな柱に、ひっかける棒がついていて、そこにいも飴になる材料の飴を巻きつけながら、白くなるまでやっていました。びよーんと伸びる飴が、下に落ちる前に、またひっかけるの。似ている動画があったので、見てくださいね。 飴を練っている動画これは、東京駅の大丸地下街での様子らしいですよ。今では機械で練るところが多いようですが、このように手作業で飴を練るのは、見ていてとても楽しいです。この話をすると、母は見ていたところが違っていました。その飴を練る柱の、飴がくっつくあたりは、柱がとてもきれいなのに、その他の部分は黒くなっていたので、なんだかいやだったそうです。(飴が汚れをくっつけて取り除いていたと感じていたらしい。)よーく練って白っぽくなったら、長く伸ばして包丁でトントン切って、はったい粉をまぶしてできあがり。動画では、柴又の松屋の飴切りとか、川崎大師の飴切りのパフォーマンスがいっぱい投稿されていたけれど、職人の人は、そんな無駄な動きはなかったよ。ひたすら、トントン切って作っていました。あ、これは、中国での飴練りパフォーマンスの画像。やっぱり、飴を練っているところを見ると、つい足を止めてしまいますよね。 ちなみに、機械で飴を練っている動画はこれ。これも面白い動きだとは思うけど、やっぱり手作業がいいな。

2017.03.04

コメント(6)

-

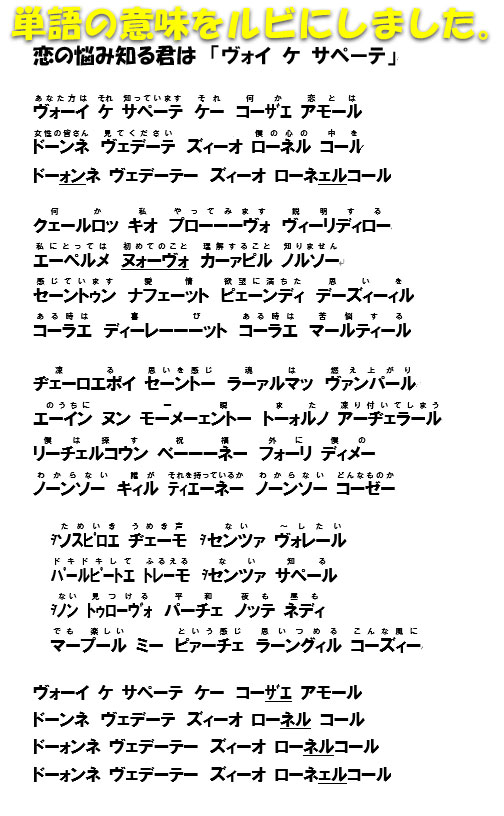

生活感がない、と言われた…

今日は、川端通まで行って、「世界の歌」と「リコーダー」のサークルに参加してきました。世界の歌サークルには、始まりの20分前に教室に入り、早く来た人たちとワイワイおしゃべりをしていました。そんな話の中で、一人最近大腸の検査をしたという方がいらっしゃったので、私も受けましたよ、という話をしていたら、その方が「私は便秘気味だから、大腸もよく検査しないといけないの。あなたは?」とおっしゃるので、「はい、私は快食快便です。でも、長男を妊娠していた時に、20日間くらい出なくて、産婦人科で出してもらったことがあります。」とお返事したら、その方も、周りにいた人たちも、「えぇっ?? あなた子供さんいらっしゃるの?」とびっくりされました。「はい、三人いますよ。男二人と女一人。」と言うと、「えぇーっ全然見えない。生活感無いもの。お母さんには見えないよ。てっきり独身だと思ってた。」と口々に言われました。皆さん、うちの母よりも年上。85歳とか86歳の方たちなので、以前話をしたかもしれないけど、すっきりと忘れて、新鮮に驚いていらっしゃいました。ま、こういうのも面白いかもしれませんね。私が歌っているところとか、話をしている様子を見ていると、とても主婦のように見えないそうです。たぶん、60歳まで、フルタイムで早朝から夜遅くまで、男性に交じって働いていたから、その雰囲気がまだ残っているのでしょうね。年齢も、私が最年少ですから、いつも「若いよねー。娘と同じやもん。」とか言われて可愛がられています。今日は、こんなのをプリントして持っていきました。 トイレにも貼っているし、バッグの中にも入れています。ついでに、 これも持ち歩いています。おかげで、もう半分以上イタリア語の歌詞を覚えましたよ。サークルの人に「こんなの作って練習してます。」と言って見せたら、「私にもコピーしてちょうだい。お金払うから。」と言われる方がいっぱいだったので、事務室でコピーしてもらって、皆さんにもあげました。夏の発表会までに、何曲覚えられるでしょうかね。楽譜は持ちますので、忘れても大丈夫なのだけど、今年の目標です。さて、リコーダーの練習も終わって帰るときに、バス停でふと見ると、 なんか、マンホールに模様がついています。その場で見ても、何を図案化したものか、さっぱりわからなかったので、家に帰ってから調べてみました。 すると、これは、平成2年3月末に、下水道普及人口100万人を突破したことを記念して、デザインを公募して選ばれたものだそうです。一体、なんだかわかりますか?私は答えがわかっても、まだ、??? です。 このデザインは、「鳥」と「ヨット」と「博多の街並み」なのだそうです。福岡市が野鳥の観察スポットであること、海岸には約540隻のボートを収容できるヨットハーバーのあるマリンスポーツの街であること、そして、にぎやかな街並みがあることを表現しているらしいです。目玉があるのが鳥ですよね。そして、三角形がヨットの帆。あとの街並みは何となく・・・真ん中を横切っている棒は何なんだろう?あ、それと、この蓋には「汚水」とか書かれていませんが、私が撮ったマンホールは、周りが小さな円が並んでいるので「汚水」のふた。「雨水」の方のマンホールのふたは、周りが小さな四角形らしいです。今度見てみよう。もう一つ、三角形の部分が広くて、滑ってしまう人がいたため、平成18年からは安全のために、9個の小さな三角形の集まりであらわされているらしいです。 これは、実物を探すのが大変そうなので、ネット画像を拝借しています。で、いろいろ見ていたら、「マンホールカード」というのが配布されていることがわかりました。 下水道広報ブラットホーム先着順で配布され、事前予約や郵送での取り扱いはないらしい。ここに書いてある時刻に、その場所に行けば、一人1枚無料でもらえるとか。ひょっとして、カード集めが趣味のにととらさんは、もうすでに集めてらっしゃるのかなぁ。

2017.03.03

コメント(8)

-

今日は、母用のトイレの工事でした。

一昨日、一階のトイレの横のところから少しずつ水漏れするようになったと言うので、さっそく冷蔵庫に貼ってある水回りの業者のところに電話して、来てもらった。二階の私たちが使っているトイレは、人数が多いせいか、もうだいぶ前に交換しています。でも、一階はほとんど母だけしか使っていなかったから、この家を建てて20年、そのままでした。そのことを言うと、もう部品もなく、いろんな便利な機能がついたトイレができているから、とパンフレットを見せてくださって、母と私と業者さんと三人で相談。結局、母がこれからお掃除しやすい物、汚れにくい物を頼むことにしました 昨日は、母も私も出かける用事があったので、今日の朝10時に取り付けてもらうことにしていました。二時間くらいで工事も支払いも終了したので、さっそく探検してみましたよ。私がトイレのドアを開けると、便器の奥のスイッチが入りました。青い〇が点灯しているときはトイレがきれいだというお知らせです。 母より先に使うのも何だから、ノズル洗浄のスイッチを押してみました。なんと、便器の中に照明があります。水は、渦巻きで出てくるので、縁などが汚れにくいらしいです。 トイレットペーパーのホルダーの上にリモコンを取り付けてもらいましたが、マッサージ洗浄のボタンがあります。ムーブ洗浄とマッサージ洗浄の違いは使ってみないとわかりませんね。今度母がいない時に、入って使ってみようと思います。 全体としては、こんな感じです。 ウォシュレットのリモコンが、今までは便座の横にあったため、その下の床の掃除がしにくかったらしいですが、これで両側が広くなり、楽そうです。便器そのものだけでなく、周りもそうじしやすそうなので、いいですね。ウォシュレット部分の精密機械の保証期間が一年間らしいので、2500円出して、5年間保証にしてもらう予定です。パソコンと同じで何が起きるかわからないし手作業での修理はできないでしょうから・・(早く、外出しないかなぁ・・・)

2017.03.02

コメント(10)

-

庭の春の花

ついこの間まで、チョボチョボとしか咲いていなかったのに、今日見ると、こんなにたくさん咲いていました。 私は、パイオレットクレスという名前で憶えているのですが、イオノプシディウムという聞きなれない名前と、もう一つ、「ヒメムラサキハナナ(姫紫花菜)」という可愛い名前もありました。 花のことを調べていると、「花には芳香があります。」とか「良い香りです。」とか書いてあるのだけど、私はいつもこの花のそばに行くと「臭いなぁ・・・」と思っているの。私の鼻がおかしいのかなぁ。どう思っても、臭いんだけど。こちらは、ローマンヒヤシンス。花数は少ないのだけど、色が綺麗です。 肉厚で、つやつやしていて、根本が青く、先の方は紫です。 こちらの花も、 アップで見ると、一枚の花弁が、うんと深く二つに割れていますね。 さて、今日は三線教室でした。本番前の最後の練習だったのでみんなドキドキ。私は前列の端っこなので、後列にいる先生の手の動きを見て、みんなが速くならないように、きっちり弾く係。他の人たちは、先生を見ることができないので、私の手の動き、口の動きを見て、速さをそろえることになっています。お客さんからではなく、同じ舞台にいるほかのメンバーに見つめられながら演奏するのは、なかなかに気恥ずかしいですね。ま、間違えても知らん顔していれば、お客さんにはわからないでしょうからね。楽しく演奏したいと思います。

2017.03.01

コメント(6)

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

-

- グランドカバー

- クラピアに暗雲!主要サプライヤー撤…

- (2025-11-16 05:48:58)

-

-

-

- 花のある暮らし、宿根草

- タカサゴユリの枯れ姿。セイヨウカマ…

- (2025-11-19 11:37:37)

-

-

-

- ミニミニ菜園

- 山芋を栽培する(5.11.26)

- (2024-01-28 01:07:32)

-