2017年06月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

今日は、「あじび」の書道展へ

今日は、中洲川端のサークル「世界の名曲」と「バロックリコーダー」を楽しんだ後、すぐ近くの「あじび」に寄りました。「あじび」というのは「福岡アジア美術館」の愛称。こんなところです。紹介文には、「アジア近現代美術を系統的に収集し展示する世界で唯一の美術館。22か国・地域の美術作品約2,700点を所蔵。またアジアのアーティスト等を招いて、共同制作やワークショップなど市民との交流の場を創り出しています。」と、書いてありました。今ちょうど、私たちの「かな書」の先生も参加している書道展が開催されていて、無料なので、サークルの帰りに寄ったのでした。 たくさんの作品が並んでいたのだけど、これが一風変わっていました。 作品集の冊子には、真ん中の印しか載せてありません。つまり、主役は落款印なんですね。ここに、私たちの先生の作品が飾られていました。 私も、こういうのをお稽古しているのですよ。でも、本当に難しい・・・ 途中でカメラのバッテリーが切れたので、最初に購入した作品集から、のせましょう。 じゃーん!! これが、いつもお稽古している基本の文字の作者ですよ。 印刷で見ると、ただの黄色に見えますが、実物はピッカピカの艶のある紙でした。高いんだろうなぁ・・・とつい、下世話なことを考えてしまいます。 つぎは、三月に書道研究会に参加して、面白おかしく、ずばっと関西の方らしい指導をしてくださった先生の作品。 最近、こういう青墨を使った淡い作品が多いらしいです。それから、直接お会いしたことはないのだけれど、ごく最近亡くなられた大先生の作品です。 すごいなぁ、と見入ってしまいました。紙も美しかった・・・それから、マネしてみたいなぁと思ったのが、これ。 何と書いてあるのかわからなくても、文字の濃淡、配置、筆の動き・・・いいなぁと思いました。こんな文字でお手紙を書いて出したいです。だけど、出す用事がないし、受け取ってちゃんと読める人がなかなかなさそうです。そこが問題かな?帰ってきてから、庭のブルーベリーを摘みました。手のひらに乗り切れないくらい採れたのですが、この四つが、その中でも大きかった実です。 なんだか、つぶしてしまうのが、もったいないみたいです。 左側のが一番でっかくて、直径19mmくらいでした。では、最後にこれをのせます。途中なんだけど・・・ さて、何になるでしょうね。

2017.06.30

コメント(6)

-

パソコンを修理に出しました。

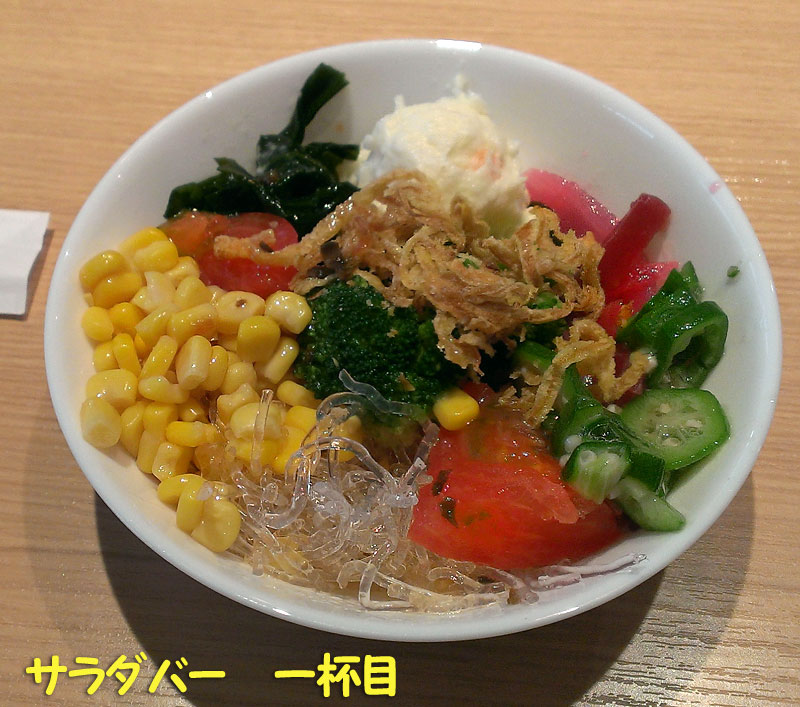

年末に買ったばかりのパソコンが、二週間くらい前から調子が悪くて、だましだまし使っていたのですが、今朝、ついに起動しなくなったので、天神のビッ○カメラに持っていきました。ウィルスなどは入っていないようですが、工場に出して、初期化されて戻ってくるみたい。でも、こんな時のために、写真とか文書、音楽データなどの大事なものは、いつも外付けのハードディスクドライブに入れているので、大丈夫。それに、実はもう一台のパソコン(Windows7)があるので、今はそれを使っています。ただ、久しぶりに起動したので、いろんなアップデートがたまっていたのでそれが面倒だったくらいかな?せっかく天神に行ったので、パスタのお店「ピエトロ」でお昼ご飯を食べました。 これは、サラダバーとパスタのランチセットで、1000円です。 パスタの方は、二口くらい食べた後なので、ちょっと減っていますが、おいしそうでしょ?あ、今気づいたのですが、外がすごいことになっています。土砂降りです。やっぱり梅雨なんですね。明日は川端までバスで行く日なので、止んでほしいなぁ・・・では、昨日撮っていた庭の写真を載せましょう。 バラが終わり、アジサイも終わったので、母がいっぱい剪定して小さくしてしまいました。さびしいけど、また来年ね。今年はブルーベリーの実が、少な目みたい。 大きな実も、小さな実も、どうせジャムにするので、関係ないのだけど、大きいのはうれしい。 最後に、今日天神で入った公衆トイレの写真を、にととらさんに捧げます。にととらさんは、女性用には入れないでしょうから・・・(ここは、赤ちゃん連れで入るトイレなので広いです。手前には子供用の椅子とか赤ちゃんのおむつを替えるベッドもありますよ) とっても清潔で、棚には小物が飾ってあって、びっくり。以前はこんなではなかったような・・・

2017.06.29

コメント(6)

-

語りにシビレました。

今日は朝から、NHKオンデマンドで「絶景 巨大石柱林~中国・張家界を鳥観する」という番組を見ていました。6月24日(土)の夜9時から放送されていた番組のようですね。(鳥観は、できれば鳥瞰と書いてほしかったけどね。)私はテレビを見ませんので、こういう番組は、後から動画配信サイトで見ることにしています。しかし、この番組、冒頭からその語りにシビレてしまいました。・・・眼下に霧が立ち込め、杳渺(ようびょう)たる水田。煙霧(えんむ)の海を抜けると、奇岩おりなす岩山が現れた。中国、張家界。 石の柱の屹立(きつりつ)すること、地の上遥か200メートル。その数、三千をこえる石柱が立ち並び、一種、形容すべからざる威容を放つ。ここ張家界の比類なき景観は、中国で初めての世界自然遺産に登録された。けだし、まんがん(?)一望せしもの、かつてなし。 鳥の目を借りて、その全貌をお届けしよう。で始まったのです。最初は、だれか、作家さんの文章からの抜粋なのかと思ったのですが、49分の番組の最後までが、なんとこの口調で統一されていました。感激です。・・・中国湖南省、切り立つ山々を背景に張家界の街並みが広がる。 張家界市。面積およそ9500平方キロメートル。広さを青森県とほぼ同じくして、人の数およそ170万。 かつて、張家界という地名を知る者は皆無であった。衆目を集めだしたのは1980年代。巨大な石柱の存在が知られるようになり、また、1992年に世界自然遺産に登録されるやいなや、観光客が大挙して訪れるようになる。今日(こんにち)、その数、年間6000万人を超える。ナレーションは、俳優の杉本哲太さん。決して流暢とは言えない語り口が、漢文読み下し文と妙にマッチして、耳に心地好かった。・・・張家界は少数民族の街でもある。トゥチャ族、バイ族、ミャオ族などの少数民族が全人口に占める割合は八割近い。張家界を取り囲む険しい山脈は、張家界をして、漢民族の世界と分け隔たしめ、そのゆえに、彼ら独自の文化と伝統を維持してきた。 街の中心部より延びるロープウェイにて目的地を目指すとしよう。早く次の映像が見たいのだけど、このきっちりした口調が気持ちいいので、じっくりとロープウェイからの眺めを私も楽しんだ。・・・全長7455メートル、世界有数の長さである。眼前に顕れたるは、あたかも天を衝くかのようにそびゆる「天門山」。標高1518メートル。さながら天界からの授かりものである。到着までおよそ30分。天門洞がぽっかり口をあけて出迎えてくれた。ようやく、奇岩の風景が出てきましたよ。・・・天門洞に至る階段がまっすぐに続く。その数999段。休息をとりながら、一段、また一段。 999段目に至り、ようやく天門洞の入り口にたどり着く。頭(こうべ)をめぐらせば、霞たなびく眼下の世界。その先、遥か彼方に張家界の街並みを望む。 高さ130メートル、幅60メートルの穴だ。威風堂々、訪れる者たちを見下ろす天門洞。その全貌を人の目でとらえることは不可能である。一計を案じて、無人機ドローンでとらえることにした。おおぉっ、すごいです。できれば、そのドローンにのっかってみたい。・・・かつて天門山は、標高1000メートル以上の切り立った崖に周囲を覆われた、一つの大地だった。 伝承によると、西暦263年、大地震があり、山が崩れ、大きな穴が開いた。名の起こりは、三国時代、呉の国の皇帝が、「これこそは、天上界への通り道に相違あるまい。」とて、この穴を天門洞と命名したのが由来とされる。みなさんも、ご覧になりましたか? それはそれは素晴らしい光景が次々に出てきて、びっくり。全部見たあとで、もう一度最初から見直したくらいです。そして、とにかくナレーションが気に入ったので、今度は、一節ずつ聞いては一時停止して、ルーズリーフに書き取っていきましたよ。本当は、番組すべて書きたかったのだけど、ここに載せた分だけで7分間。番組は49分ありますので、この7倍の分量。ひとまず、ここで休憩しました。NHKの番組だから、また再放送されるかもしれませんね。私はオンデマンドなので、何度でも見直すことができそうです。ただ、字幕が出ないのが残念。テレビだったら、字幕を表示できそうなんだけど、オンデマンドでは無理。最初のところの、「まんがんいちぼうせしもの、かつてなし」というところ。きっと、その景色すべてを見た人はいない、という意味なのでしょうが、「万巻」では本みたいだし、「満願」は違う。「満貫」だと麻雀になってしまいます。どんな熟語なのか、ものすごーく知りたいです。さて、今日は取りすぎた税金を返してくれるというので、お役所に行ってきました。私の身元確認をしないまま、すんなり返金してもらえたので、拍子抜け。免許証を出そうか、マイナンバーカードを見せようか、とドキドキしていたのにね。署名とハンコだけで29000円も返ってきたんですよ。その帰りに見つけたお花。 ゴーヤの実になる雌花は、咲く前からすぐにわかりますね。

2017.06.28

コメント(10)

-

文鳥、がんばる。

今日は、なんとかして「ころ」の写真を撮ろうと、私の部屋につれてきました。そして、ずっとカメラを横において、慣れさせましたよ。他の物がいっぱいあるので、そんなに目立たなかったのかもしれません。 「ころ」は、とにかくボールペンが大嫌い。喉を鳴らして、攻撃します。しばらく、こうやって攻撃しても私が離さないと、下から潜り込んできます。 こんな感じで入ってきて、頭で押したり、くちばしでつついたり・・・だんだんボールペンが向こう側に倒れていくと張り切ります。そして、ぱたっと倒れると、しばらくこのように私の手の中でのんびりするのです。 今日は、私が左手でカメラをもっているので、それが気になっているみたいですね。 白文鳥の「もち」は、今換羽の時期で、本当に不細工になってしまって、気の毒なくらい。前頭部がピンクの肌が見えて、本当にハゲハゲだったのが、新しく生えてきた筆毛のおかげで、こんどはツンツンと、棒が生えたみたいになっています。元の美少女に戻ってから、写真を撮りましょう。あ、「ころ」もイタズラ坊主だけど、女の子なんですよ。娘が「ころ」の産んだ卵の写真を見せてくれたので、間違いありません。最後に、おまけ。これは、ピンクのカスミソウを実体顕微鏡で撮った写真です。 立体視ができる方は、チャレンジしてみてください。お花が立体的に見えますよ。やったことがない方は、寄り目をすればいいんですよ。二つの画像が近づいて、ちょうど重なったらOKです。 ごねあさんのコメントで気づいたのですが、確かに!!もともと二つ並んでいるお花の写真が、寄り目にすると、ぼわっとぼやけて、そのうち真ん中の画像がぴたっと重なります。そうすると、真ん中の画像が立体的に見えます。両側にももちろんお花がありますけど、肝心なのは、真ん中です。 クリックすると大きな画像で試すことができますよ。見やすい距離があると思うので、いろいろ試してみてくださいね。

2017.06.26

コメント(6)

-

紙の糸の残りで・・・

昨日から今日にかけて、梅雨らしい日が続いています。おかげで洗濯物が外に干せないので、乾燥機。そのため、二階の廊下がもわっと暖かくなっています。室温が29℃くらいだったので、エアコンをつけて快適に過ごしていますよ。さて、今日のお昼頃に、やっぱり気になって、 やっぱり、編み物をしてしまいました。仕事をしていたころも、思い立ったらやめられなくて、徹夜をして編んだりしていましたもの。今は日中に時間があるから、ありがたいです。 というわけで、どんどん編み進んでいきます。旦那が帰宅したころには、出来上がっていました。 もともと頭は大きい方だし、夏用にしたいので、ゆったりサイズに編みました。髪を後ろにお団子にした状態でもかぶれます。 この手提げ(ショルダーバッグ?)と一緒にもっていたら、楽しそうです。 さて、今日は久しぶりに文鳥のお話。最近カメラを向けていなかったせいで、なかなか面白い写真が撮れません。カメラを見せただけで、ぱっと離れてしまいます。というわけで、説明だけです。以前、足乗り文鳥になったというお話を書いていましたが、本当に歩いていても、正座をしていても足に乗ってくるので危なくてしょうがありません。かごの掃除をして、下に敷くシートを取り換えるときは、たいてい正座をしているのですけど、後ろにまわって、正座をしている足の裏とかかかとあたりに乗るの。腰を浮かして座るときなんか、うっかりお尻でつぶさないように、用心しています。それから、桜文鳥の「ころ」には、新しい技が増えました。文鳥と遊ぶときにも必ず漢字パズルをもっていくのですが、私がボールペンをもって字を書こうとしていると、ペンを握っている手首の下から潜り込んでくるのですよ。そして、ぐいぐい頭を突っ込んで、「邪魔!!」とばかりに、ボールペンをつつきだしてしまいます。うまくペンが前に倒れて手から離れると、「やった!!」というように、そのまま手のひらの中に納まって満足気。しばらくすると、前進して、ぴょいっと出てきます。その様子を見て、またボールペンを握り字を書こうとすると、また手首の下から潜り込んで、手の中に入ってきてボールペンをつつき落とす。そしてまた、握られて楽しんで、しばらくしたらぴょんと出る。その繰り返しが面白いので、お互い飽きずにやっています。白文鳥の「もち」は、そんな様子を冷静に見ていますよ。「もち」は今、羽が抜け替わっているところなので、すごいです。クチバシの上、前頭部がはげはげだったのが、新しい羽が生えてきて、つんつんしています。全身の羽がすべて抜け替わるらしいので、早く生えそろうといいな。長い尾羽も、羽毛みたいなほわほわの羽も、かごの周りに毎日たくさん落ちているんですよ。こういう時期は、精神的に落ち着かないらしいので、早く生えそろってほしい。そしたら、遊びやすくなるかも。

2017.06.25

コメント(6)

-

熟女の唇が、待っている・・・

今日は、この魅惑的すぎる熟女の唇のお話。 ごねあさんは、もう「ははーん」とわかったかもしれませんね。はい、これは、お花です。 初夏からずっと咲き続けてくれる、優秀なお花、イソトマの中心に注目してみます。実は、イソトマは、最初男の子で、真ん中に毛のようなものが下がっています。 この下がっている毛を、やってきた虫が触ると・・・ このように真ん中のおしべがくっついてできた棒が破れて、虫に花粉が降りかかる仕組みになっているそうです。この時、まだめしべは奥の方に隠れていますから、この状態は、まさに成人男性といえるでしょう。違う角度から見てみましょう。 花の奥には蜜がたまっているので、それに惹かれた虫が入ろうとして、この毛に触ってしまうんですね。以前から、イソトマって鳥が戦闘機に乗っているみたい、と思っていたけど、そのクチバシに見えたところは、男のシルシだったのです。そのうち次第に、奥の方にいためしべが成熟してきて、準備OKになったら、最初の写真のように唇の形で飛び出してくるの。で、ほかのイソトマの花粉をつけた虫がやってきたら、めでたく受粉。 これは、「雄性先熟(ゆうせいせんじゅく)」といって、ほかの動植物にもよく見られることのようですよ。びっくりしたのが、お魚のクマノミ。クマノミは、小さいころは、すべてオス。群れで泳いでいるうちに、その中で一番大きい個体がメスに変化するのだそうですよ。そして、二番目に大きな個体がそのメスとペアを作って子孫を残すそうです。もし、何かが起きてメスがいなくなったとすると、次に大きかったものがメスに変化して、その次の大きさの個体が繁殖の相手になる、という順番なのだそうです。不思議ですねー。ついこの間まで旦那さんとしてがんばっていたお魚が、奥さんに死なれたりいなくなったりされると、今度は女性化して、別の旦那さんとペアになる。つねに、その群れの中の一番大きいお魚が卵を産むメスになる、ということです。お花の場合は、虫が花粉を運んでくれる仕組みの場合、雄性先熟のものがたくさんあるみたいですね。穂のように垂直に立っている花の場合は、下の方から先に咲くことが多いので、一つの穂の中で、下の方はすでに熟女に変身し、上の方はまだ男性、ということが多いです。虫は下の花から次第に上っていって、上の花の蜜を吸ってからまた、別の花の穂の下の方に留まることになるので、やってきた虫は、まず下の方の花によその花の花粉をつけてから、上ってまた花粉をつけて移動する・・・という順番になるようです。このように他家受粉をする仕組みは、子孫にバリエーションが生まれやすく、より生き残りやすいというメリットがあるようですね。そういえば、前に載せたクチナシも、雄性先熟でした。では、一年ぶりに出会ったチョウ、ウラギンシジミ。 このウラギンシジミの幼虫は、クズなどの葉っぱを食べるので、近所の山にたくさん幼虫がいるはずなんですが、まだ見たことがないの。幼虫は、つのの先から、線香花火のようなものをパッと出すらしいので、ぜひ見てみたいのですけど・・・こちらにのっています。この幼虫の花火攻撃にあうと、近くのアリがじたばた狂いまわったりするらしいので、何か匂い物質も出ているかもしれないって。すごい、すごい、見てみたいなぁ・・・最後に、口直しにお花の写真を。

2017.06.24

コメント(8)

-

紙の糸のバッグが完成しました。

昨日編み始めた紙の糸のバッグ。なんか楽しくなって、一気に作ってしまいました。ジャーン!! 結局、中袋をつけて、手提げというより、短めのショルダーバッグのようにしましたよ。中をのぞくと、こんな感じ。 肩ひもの内側にも布をたたんで分厚くしたものを縫い付けましたから、びょ~んと伸びてしまうこともなさそうです。私が作るバッグの大きさは、いつも似ています。というのが、必ずお出かけには漢字パズル雑誌を入れていくから・・・ 雑誌とハンカチとマグボトルくらいかな。雨が降りそうなときは、折り畳み傘も入れます。中袋に使った布は、だいぶ前に買って、ほとんど着てなかったチュニックの後ろ身頃と前身頃の下の部分。 ガーゼのような雰囲気の、とても柔らかな生地です。 では、もう一度完成品の写真を載せますね。 えへへ、こんな色大好きなんです。(この写真の色が、一番実物に近いです。)朱色系の赤は苦手なんですが、ワインがかったような赤。単色のものなら、この色のがいいな。では、昨日書いた三線の楽譜「工工四」はこれですよ。 こんな感じに、縦書きで、「合乙老四上中尺工五六七八」という漢字を使って、三線の押さえる場所とタイミングがわかるようになっています。西洋音楽と違うのは、この「合乙老四・・・」というのが「ドレミファ」を表しているのではない、ということです。あくまでも、さおのどのあたりを押さえるか、という場所の説明なので、調弦の具合でドレミに当たる場所が変わってくるの。はじめ、とっても不思議な気がしたのですが、慣れたらかえってわかりやすくなました。面白いです。例によって、私の大好きな五線譜に書きました。 これで予習がばっちりできそうです。次の回に、先生が実際に歌ってくれたら、細かい節回しをこの楽譜に付け加えることになります。楽しみ。では、最後に庭で採れたものを。 我が家には4本のブルーベリーの木がありますが、一本は端っこのほうにあるせいか、ちっとも大きくなりません。あとの3本はとっても元気。毎年たくさんの実をつけてくれるのですが、ありがたいことに収穫の時期がずれるのですよ。ずいぶん前からある木が一番はやく熟れて、毎日収穫していたのですが、今日採った分でおしまい。見ると、隣の私が植えた大粒の実が熟れていたのでこれだけですが、収穫しました。比べてみると、まったく大きさが違いますよね。さっき、冷蔵庫に保管していた分と合わせて、お鍋でブルーベリージャムを作りました。明日から、母と次男がパンにつけていっぱい食べることでしょう。私はそんなに食べないけど、作って「美味しい(^▽^)/」といわれるのがうれしいです。

2017.06.22

コメント(6)

-

紙の糸で、バッグ作り

昨日、ようやくモチーフ編みのチュニックブラウスが出来上がったばかりですが、いつものごとく、その気になったときは、なかなか止まらない私。やっぱり、次のを編み始めてしまいました。実は、ピンクのチュニックを編んだ糸は、もともと5個しか買っていなかったので、途中であと3個追加で注文したの。その時に、ちょうどセールがあっていて、その商品と合わせて買えば「送料無料」ということで、セール品の中から好きな色を選んで注文していたのでした。 今日編み始めたのですけど、半分くらいは編めました。本には、黄色のかわいい小さなバッグがついていますが、私はもう少し長くして手提げにするつもりです。模様がわかりやすいように、中に半紙を入れていますが、本当はスケスケ。このまま使うと、ペンなんか、落ちてしまいそう・・・落ちそうなものは入れないようにするか、それとも中袋をつけるかは、まだ考え中。 それにしても、妙に硬い糸だなぁ・・・と思ったら、紙の糸だったんですね。「軽さと夏涼しいドライなタッチが特徴のかぎ針用和紙糸、独特の上品な仕上がりハ、ウェアはもちろん、帽子・ドイリー・小物入れといった雑貨小物にも、お使いいただけます。」と書いてありましたよ。赤い帽子もいいな、と思いましたが、まずは、一番使いそうな手提げを編んでみています。10玉セットで買ったので、余りの糸でもう一つ編めそうです。 さて、今日は三線サークルの日でした。忘れないようにと、以前やった曲も、毎回演奏します。一度しっかり覚えていたら、しばらく間があいても弾き語りできるものですねー。自然に指が動いてくれてうれしかったです。で、今日は新しい曲の工工四(三線用楽譜)をもらいました。曲名は、「弥勒世果報(ミルクユガフ)」 なんか、ありがたそうな名前でしょ? 実際おめでたい席などで歌われる曲なのだそうです。1. 今日(キユー)ぬ 吉(ユ)かる日(フィー)に 今日(キュー)ぬ 輝(キャ)かる日(フィー)に 鳴響(トゥユ)む黄金(クガニ)日(フィー)に まさる 白銀(ナンツァ)日(フィー)に2. 種種(クサグサ)ぬ宝 並(ナ)める若松(ワカマツィ)に 命(ヌチ)果報(ガフ)ゆ 添(ス)いてぃ 降らし召しょーい3. 弥勒世(ミルクユー)ぬ 徴(シル)し 群りる若竹(ワカダキ)に 嘉利吉(カリユシ)ぬ緑(ミドゥリ) さし添(ス)いてぃ 給(タボー)り曲名の意味は、「平和で五穀豊穣の世の中」という感じらしいですよ。歌詞も、すべての人たちに幸せが授かる、というようなめでたいもの。今度から練習します。配られてすぐに三線で弾いてみたけど、だいたい演奏できたのでうれしかったです。歌のメロディーは、この次教えてもらえるらしいです。楽しみ。

2017.06.22

コメント(4)

-

顕微鏡とデジカメで、マクロ写真を楽しもう

楽天でブログを始めたのが2005年の春くらい。それからたくさんの写真を載せてきたのですが、最初はブログの題名を「お花をマクロ写真で楽しもう」としていたこともあり、よく顕微鏡写真とか接写の写真をのせていました。途中2回中断したこともあり、現在は、いろんなジャンルのことを好き勝手に書いています。さて、今日は特別な機器を使わなくても、マクロ写真が撮れることのご紹介が中心の日記。チリメンジャコの中に紛れ込んでいるいわゆる「チリメンモンスター」もたくさん見つけました。 また、お花の観察にも、よく実体顕微鏡を使いました。 マクロで観察すると、肉眼では大したことがないものも、とても美しく不思議な形をしているのに驚かされます。昨日の日記に、あとでのせた方法ですが、 このように、飛び出したデジカメのレンズを実体顕微鏡の覗き口のゴムに差し込んで撮影していました。 そのあとまたnikさんからお尋ねがあったので、直径4cmのレンズではどうか、確認してみることにしました。まずは、私のデジカメ(小さい方)のラインナップ。 本当はもっとあったのですが、3000円で下取りしてもらったり、娘に上げたり、落として壊したりしたので、さっと出てくるカメラはこれだけ。このうちよく使っているのが、Nikon COOLPIX S6300で、これはネイチャースコープのファーブル君との相性ばっちり!!なら、この組み合わせはどうかな? ペンタックスのミラーレスカメラです。買い物とかちょっとしたお出かけの時には、このカメラをもっていきます。レンズの内径を測ったら4cmです。ファーブル君のゴムの中には入りません。 でも、待てよ!!この写真のようにしてみたら、ちょうどいいし、カメラのピントも合いました。 そうして撮った写真がこれです。周りには黒いところがなくて、中心によくピントが合っています。 ニコンで撮ると、こんな感じに周りに黒いところが写るのです。 でもトリミングしたら、 比べてみたら、PENTAX Q10 TYPE01でも、ばっちりですね。どちらが良いかわからないくらい。ならば、これはどうだ!! PENTAX WG-10です。水中でも撮れるという優れもの。 レンズの内径はとても大きくて、4.5cm。でもね、写真を撮ってみたら、こんなになっちゃいました。 ピントは合うけど、黒い部分だらけ。実は、このカメラは、このように、ペタンと置いても写ルンです。 ふつうだったら、光が入らないから、真っ暗になりそうでしょ?その秘密はこれ。 レンズの周りにライトが!!!フラッシュではなくて、このモードにしている間じゅう、つきっぱなし。 では、撮った写真です。 これは、うんと縮んだ画像ですから、元画像にすると、こんな。 実体顕微鏡(20倍)の画像と比べると負けるけど、手軽に撮れますね。マクロ写真を撮るだけなら、一眼レフなんかでも、マクロレンズを使うと、大丈夫。 左側のは、マクロ専用のレンズをつけているので、相当はっきりとマクロの写真が撮れます。右側は、以前使っていたものだけど、もったいないので、最近は望遠マクロ両用のレンズをつけて、すぐに使えるようにしています。 右の方は短いレンズに見えますが、望遠ですので、びよよよ~んと伸びます。植物園に行ったり、庭の花をじっくり撮りたいときは、一眼レフがいいですね。 そうそう、小さなデジカメにも、ケースがありますよ。 こういうケースは、たいてい端切れで作っています。入れるものに合わせて作るのって楽しいです。(あ、リラックマは買った物ですよ)では最後に、今朝できあがったピンクのチュニックをのせます。 夏にあるコーラスの発表会で着ようかなぁ。

2017.06.20

コメント(10)

-

シニョンカバー、2個目を作りました。

雨が降らないせいで、日差しは強いけれど爽やかな日が続いていますね。洗濯物がよく乾きます。さて、この間のシニョンカバー(髪の毛のお団子にかぶせる飾り)がなかなか快適だったので、もう一個作ってみました。 今回は、リボンではなくて、周りに黒のレースを縫い付けています。 裏返すとこんな感じ。ゴムで結んだ上にクリップで留めて、ぐるぐるっと巻いた髪の毛を袋状になったところに押し込んで終わり。実はこれ、捨てるかどうか迷っていた服の袖でできています。 この服は、首が詰まっていて、もう少し大きくしたほうが楽だなぁ・・・と思って、ずっと放置していたもの。これで、もう片方の袖を切り、首を大きくあけてベストかタンクトップにして着ることになりそうです。黒のレースも、娘が捨てると言った服の飾りのレースがもったいなくて、そこだけ外して保管していたもの。利用できてよかった。さて、昨日の写真を撮った時に使った実体顕微鏡を紹介します。 これです。倍率は20倍。よく見えるし、両手が自由に使えるのでいろんなことに利用できますよ。 こんな感じ。試しに、 アマゾンで売っていました。定価が54,000円なんですね。 私は楽天で2005年の7月24日に買っていました。37,000円でしたよ。これは、携帯型と書いてあるように、野外観察用の顕微鏡なんです。「ウォーターレジスタント仕様」と書いてあるのは、防水ではないけれど、少々の水なら大丈夫という意味。雨が降ってきて少し濡れたくらいでは壊れませんということなんでしょうね。実は、もう一つ双眼実体顕微鏡を持っておりまして、 下からもライトで照らすことができるので、透ける素材などは面白いです。下の対物レンズをくるっと回すことで、20倍と40倍に切り替えることができます。試しに、さっきの布を40倍で見ると、こんな。 一本一本の繊維の向きまでしっかり見えます。ちなみに、写したのはこれです。 マウスをもっている右手の手首の下に敷いて使っているものですよ。ちょっと見たいだけの時には、これもいいです。 小さいレンズですが、15倍なので、指に刺さったとげなんか、よく見えます。 一か所しか見なくて良いなら、これで十分ですね。アマゾンで2160円で売っていますので、お手軽だと思います。私はルーペも大好きなので、いろんなタイプを買っては試してみました。 ネックルーペと言って、首から下げて胸のところに立てて使うもの 頭にかぶるルーペもあります。 レンズを二枚つけると、相当拡大できます。(その分重くなります)櫛に木彫りをする時などにはこれがいいね。 何か飛んできそうな工作の時には、この眼鏡型のルーペが良いようです。あ、こんなのもあったんだった。 さっきの布を見てみると、けっこう大きく見えます。今は別のに使っているけど、本当は、首のところにLEDライトがつけられるようになっています。 このでっかい三個のレンズも、ちゃんと仕分けして入れられるように入れ物を作り、入れています。 なんでこんなにルーペがいっぱいあるかというと、例えば、こんなクロスステッチの図案を正確に読み取るためです。 編み物だったら、手元はほとんど見なくても編めるのですが、図案のほうはきちんと見なくては。私はまだ老眼鏡なしでも文庫本や新聞の文字がちゃんと見えます。だけど、こんな図案を見ているとさすがに目が疲れてくるので、ルーペを使うのです。 横に3目進んで、斜め右下に行って、2目。そして、また斜め右下に行って3目とか、実に細かいし予想がつかないの。印をつけるとますます見にくくなりそう。一つの小さな四角が、刺繍糸のバツ印一個分なんですよ。そして、バツのどちらが上に来るかを全部揃えないと美しくないの。ということは、斜めに四個進んでおいて、逆の斜めを差しながら戻る、というようなことを、その後の色の出方で最短距離を考えて進まないといけません。非常に頭脳を使います。それから、 こういう、小さな細工にもルーペや実体顕微鏡はとっても役に立ちます。この落款の中で、右から二番目の印には、縦横6mmの四角の中に「由美」の二文字を入れたので、なかなか大変でした。ハガキや小さな作品用です。というわけで、ルーペの紹介の日記になってしまいましたね。nikさんからお尋ねがあったので、デジカメを顕微鏡に乗せて写真を撮っているところの写真をのせます。右手に持った別のカメラで撮っているので変ですが、雰囲気がわかればいいかな? これが、私の普段用のコンパクトデジカメです。お花の写真なんかは一眼レフですが、机の上にのっているものとか、旅行先なんかは、たいていこれで撮ります。で、電源を入れると、この写真のようにレンズがにょにょっと飛び出てくるので、これを突っ込むの。 わかるでしょうか。これはわかりやすいように反対向きにおいていますが、本当は普通に自分が見やすい向きに顕微鏡を置いています。そして、ぴったりピントが合ったら、このようにデジカメをのせます。半押しすると、モニターにピントが合っているかどうか表示されるので、それを確認してシャッターを押す。それだけです。今までブログに乗せていた顕微鏡の写真は、すべてこのやり方で撮りました。特別な機材は全くいりません。ちゃんと写ります。ただし、デジカメの飛び出すレンズが太いと、顕微鏡のゴムの中に入らないので、ピントが合いません。今までもっていたカメラのうち、どれだったかなぁ、一つだけ入らなかった・・・

2017.06.19

コメント(10)

-

チリアヤメ(ハーベルチア)の種の観察

我が家の庭にうじゃうじゃと咲いていたチリアヤメの実が、熟してきましたので、ちょっと種の観察をしてみることにしました。 こんな感じでしたからね。一つの花に一つの実ができて、その実の中にいくつ種があるか・・・ 今の庭は、こんな状態です。さて、左側がまだ緑色で、未成熟のもの、その隣が一応茶色になっているけど、上が開いていないもの。そして、右側の二つが準備OKのものです。横向きにすると、ポロポロとこぼれ落ちるので、用心して持ってきました。 右側の種は、発芽するのかどうか、ちょっとわかりません。上が開いている実は、準備している間、洗濯ばさみでつまんで倒れないようにしていました。 倒して種を出し、奥の方に残っていた物は、カッターで切り開いて全部出しました。 一体何個あるのでしょう。10個ずつまとめてみたら、100個でした。 一つの球根から、この花が5個とか6個咲きますから、種が600個ちかくばらまかれる・・・ということになります。増えるはずですね。さて、来年はどうなることでしょう。せっかくだから、実体顕微鏡でのぞいてみました。 表面がぶつぶつしていて、よく味のついた焼きおにぎりみたいな感じにみえました。

2017.06.17

コメント(8)

-

私と一緒に、お出かけしましょう。

今日は、ウォーキングバッグをコロコロ押しながら、バスに乗って、中州・川端の博多座の近くに行ってきました。例によって、世界の歌とバロックリコーダーのサークルです。では、家を出たところから、ご一緒にどうぞ。最近建ったおうちの駐車場に植えてあります。 これは、消火栓がある場所に咲いている紫陽花。 坂を下っていきますよ。 下の道に出ました。 この間の、サツキが綺麗に咲いていたお米屋さんのところ。 はい、これはもうバス通りです。コンパクトデジカメで撮った割には、ボケが綺麗に出ました。 朝の9時10分頃です。もう、朝の通勤ラッシュは終わっていますね。 そして、中州・川端で午前と午後のサークルを楽しんだ後、またバスで帰ります。都市高速を通るとバス代が安くて速いので、お気に入り。福岡空港のすぐ横を通ります。 変わった柄だなぁ・・・と思ったら、ボタンの花が描かれていたのでした。 その後すぐに、降りてきた飛行機がこれ。 格安便らしいけど、どれくらい安いのかしら。そして、バスを降りた後は、お買い物をしてから歩いて坂をのぼって帰ってきましたよ。あ、今日はブルーベリーを採り忘れた・・・明日の朝、見に行きます。

2017.06.17

コメント(2)

-

シニョンキャップを作りました。

昨日、こんなの作りました。 材料は、以前長袖ブラウスの袖を切って半袖にしたときの、袖の残り布です。 このブラウスの袖の布を使いました。裏を向けると、こんな感じ 袋とリボンの二つの部品を縫い付けて、クリップをつけました。 つけると、こんな感じになります。蒸し暑い時は、結んでいる毛先が肩や背中に当たっているだけで暑いですからね。こんな風にまとめるとすっきりします。 さて、髪の毛をすっきりまとめたところで、またまた納戸に入り込んで、本の並べ替えをしましたよ。 二階の納戸は、片側の壁が天井から床まですべて本棚になっていて、反対側は、押し入れのように途中に段があり、下は物入れ、上は本棚です。で、これは文庫本以外の比較的小さめの本を入れている棚です。入ってすぐのところなので、よく使う物、読み返しそうな物を並べました。 今日発見した本の中で、面白かった物をちょっと紹介します。早坂隆さんの「世界の日本人 ジョーク集」(中公新書)から。〇遅刻の対処法 国際的な学会の場で遅刻してしまったために、発表の持ち時間が半分になってしまった場合、各国の人々はどうするだろうか? アメリカ人…内容を薄めて時間内に収める。 イギリス人…普段通りのペースでしゃべり、途中で止める。 フランス人…普段通りのペースでしゃべり、次の発言者の時間に食い込んでも止めない。 ドイツ人…普段の二倍のペースでしゃべる。 イタリア人…普段の雑談をカットすれば、時間内に収まる。 日本人…遅刻はありえない。〇幸福論 「人生における最高の生活とは?」 「アメリカで給料をもらい、イギリスの住宅に住み、中国人のコックを雇い、日本人を妻にすることさ。」 「では、最低の生活とは?」 「中国で給料をもらい、日本の住宅に住み、イギリス人のコックを雇い、アメリカ人を妻にすることさ。」〇軍隊比較 世界最強の軍隊とは? アメリカ人の将軍 ドイツ人の参謀 日本人の兵 では世界最弱の軍隊とは? 中国人の将軍 日本人の参謀 イタリア人の兵〇飼育員の対応 動物園の人気者だったゾウが死んだ時、各国の飼育員の対応は以下のようなものだった。 フランス人は、そのゾウの思い出を一編の詩にしたため、涙した。 中国人は巧みに調理して食べてしまった。 日本人は一生懸命、大粒の汗を流しながら、みんなで墓を掘り始めていた。〇レストランにて ドイツ人と日本人とイタリア人が一緒に食事へ行った。食後、三人はそれぞれこう考えていた。 ドイツ人は、割り勘にするといくらか考えていた。 日本人は、三人分払うといくらか考えていた。 イタリア人は、おごってくれた人になんと礼を言うか考えていた。〇鼻の穴 問い ユダヤ人の鼻の穴はなぜ大きいのか? 答え 空気はタダだから。 問い では、なぜ日本人の鼻の穴は小さいのか? 答え タダだから遠慮しているため〇スープにハエが入っていたら? レストランで出てきたスープにハエが入っていた時の各国の人々の反応。 ドイツ人…「このスープは熱いので十分に殺菌されている」と冷静に考え、ハエをスプーンで取り出してからスープを飲む。 フランス人…スプーンでハエを押しつぶし、出汁をとってからスープを飲む。 中国人…問題なくハエを食べる。 イギリス人…スプーンを置き、皮肉を言ってから店を出ていく。 ロシア人…酔っぱらっていてハエが入っていることに気づかない。 アメリカ人…ボーイを呼び、コックを呼び、支配人を呼び、あげくに裁判沙汰となる。 アイルランド人…取り出したハエを片手でつかみながら、こうハエに叫ぶ。「吐き出せ、吐き出せよ、ちくしょう!」 日本人…周りを見回し、自分だけにハエが入っているのを確認してから、そっとボーイを呼びつける。 韓国人…ハエが入っているのは日本人のせいだと叫び、日の丸を燃やす。〇早く飛び込め! ある豪華客船が航海の最中に沈みだした。船長は乗客たちに速やかに船から脱出して海に飛び込むように、指示しなければならなかった。 船長は、それぞれの外国人乗客にこう言った。 アメリカ人には「飛び込めばあなたは英雄ですよ。」 イギリス人には「飛び込めばあなたは紳士です。」 ドイツ人には「飛び込むのがこの船の規則となっています。」 イタリア人には「飛び込むと女性にもてますよ。」 フランス人には「飛び込まないでください。」 日本人には「みんな飛び込んでますよ。」〇失業中のトムの一日。 アメリカ人のトムは現在、失業中の身である。 朝七時に時計(日本製)のアラームが鳴る。コーヒーメーカー(台湾製)がゴボゴボいっているあいだに、彼は顔を洗いタオル(中国製)で拭く。電気カミソリ(香港製)できれいにひげも剃る。 朝食をフライパン(中国製)で作ったあと、電卓(日本製)で今日はいくら使えるかを計算する。 腕時計(台湾製)をラジオ(韓国製)の時報で合わせ、車(ドイツ製)に乗り込み、仕事を探しに行く。 しかし、今日もいい仕事は見つからず、失意と共に帰宅する。彼はサンダル(ブラジル製)に履き替え、ワイン(フランス製)をグラスに注ぎ、豆料理(メキシコ製)をつまみながら、テレビ(インドネシア製)をつけて考える。 「どうしてアメリカにはこうも仕事がないのだろうか・・・・?」この本は、2001年に出版された物なので、ちょっと古いところがあるかもしれませんけれど、国民性の違いを笑いにしているのが、ちょっと面白いです。クスッと笑ってしまいますね。

2017.06.15

コメント(10)

-

お宝発見!!

いきなりですが、クイズです。 これなーんだ?? 6の字に見えますね。そして、下の部分は肌色。 実は、これは最近発見したお宝なのです。この肌色の部分は、私の左上腕部。肩のすぐ下のところです。写真を撮るのが大変でした。そして、6の字を描いているのは、腕から生えた長くて細い銀髪です。先日発見したのですが、びっくりして検索したら、これ「福毛」とか「宝毛」とか呼ばれて、縁起の良いものとされているのだとか。へぇー?? なら、抜けんように、大事にしとこー。 でも、今までお風呂でさんざんこすっているし、普段でも洋服の袖で擦れたりしているはずなのに、よくまあ、こんなに伸びるまで抜けなかったものですね。そもそもこんなに伸びるってすごい。10cmくらいあるようです。こういう毛が生える(抜けないで伸び続ける)原因は、まだはっきりとはわかっていないらしいですけど、縁起が良いと言われると妙にうれしいですね。どうして縁起が良いと言われるのかというと、それは仏様の額の中央にある小さな突起。あれがこの宝毛だからです。仏様の体の特徴の一つとして挙げられている「白毫(びゃくごう)」というもので、あのほくろみたいなのは、実は白くて細くて長い毛がくるくるっと巻かれているのだとか。伸ばすと、4.5mにもなるらしいですよ。私のはそこまで長くはありませんけれど、見つけてからは、毎日(まだあるかなぁ…?)と確認しています。 そうそう、面白いこともわかりました。今日はオレンジ・ペコという紅茶を飲んでいたのですけど、その「ペコ」というのが「白毫」を 厦門(アモイ)地方の発音で読んだものらしいです。白いうぶ毛におおわれた若い茶葉で作った紅茶だから、ペコとついたとか。オレンジの方は、オレンジの風味があるわけではなくて、その茶葉の色とか茶の輸入をしていた会社のイメージカラーだったとか、はっきりしないようですね。 というわけで、今はオレンジペコの紅茶を飲みながら、この日記を書いています。面白いな。 では、次に、この間見つけたイモムシちゃんのその後をご紹介。 この間見つけた時は、これくらいだったから、 少し大きくなったみたいです。 いったいどれくらい大きくなるのかな? と思って検索していたら、こんな写真を発見。 これは、おもちゃでした。 実物の4倍サイズで、23cmと書いてあったので、今がもう最大サイズになっているのかも。 とにかく、鳥さんにも食べられず、肉食のハチの餌食にもならないで、無事成長していたのは、うれしいです。

2017.06.14

コメント(8)

-

オカリナサークルで。

今日、ちゃんと余裕をもってオカリナサークルに行くと、みんな久しぶりなので、にこにこしながら座っていました。予定時刻の少し前に先生が来られて、体調についてのお話がありました。一か月半、練習がお休みでしたけど、今もまだ復調はしていないらしいです。あまりに忙しすぎたせいかも・・・ということで、夏からは別の先生が来られることになりました。というわけで、残念な気持ちがありますけれど、練習は楽しくできましたよ。そして、休憩時間に前回の日記に載せていた「ミニミニ手提げ」入りの飴を先生の机のところに並べて、「この間から、三線サークルとかな書サークルの人たちにもおんなじの作ってあげたんで、よかったらもらってね。二つずつあるけん、好きなと選んで。」と言いました。「えぇっ? 作ったと?」「どんな紙?」「切りこみ入れると?」とかいろいろ尋ねられたので、またまたその場でA4の用紙を正方形に切って、パパパッと折ってみせました。「へぇー、よー覚えとーね。」「器用やねー。」「なんか、もう忘れた。」とかいろんな感想の中、やっぱり、「ね、その今折ったのちょうだい。」と言われる人があったので、あげました。「大きい紙で折ったらよかろーごたーね。」と言われる人もいたので、「そうなんよ。本にのっとったのは、63cm四方のでっかい紙で折りましょう、て書いてあったけん、普通に手提げで使えそうやった。でね、丈夫にするなら、下に厚紙を切って底板にしたらいいて書いてあったよ。」と伝えました。このオカリナサークルの人たちは、手芸好きの人がいっぱい。それで作り方に興味がわいたのでしょうね。というわけで、その後も、わいわい楽しく練習できました。 さて、オカリナサークルから帰ってきてからは、また昨日の続きで本を持ってきて、「項羽と劉邦」「覇王別姫」関連の記事を探したりしていました。 これは、でっかい本です。写真がたくさん載っていて、解説もいっぱい。目次をのせますね。 この中の第一巻に、項羽と劉邦について書かれていました。この肖像画では、見分けがつかないですね。 そして、これが剣舞を舞ったあとで自分の首を切って自殺した虞美人の絵と、その後負けを認めて自殺した項羽の絵です。 ついでに、二巻も見ていたら、最初にこの地図がありました。 三国志は、電子書籍のkindleにダウンロードしたものを、人工股関節手術の入院中に、ベッドで読んでいたのですが、こんな物も買っています。 これは、劇画で書かれた三国志。 項羽と劉邦のお話は、「秦の始皇帝」のすぐあとで、三国志はそれからずっと後の三世紀のことです。 といっても、日本はまだまだ国がまとまっていない時期ですよね。孔子なんて、うんと古くて紀元前の人。なんとB.C.552年生まれの方です。今から2500年前の人の教えが、まだまだちゃんと受け継がれているのが凄い。「兵は詭道なり」で有名な「孫子」も紀元前5世紀の書物です。中国の歴史は凄いなぁ・・・厚みがあるなぁ・・・アメリカなんて、生まれたばっかりの幼児のような国だよなー、と思ってしまいます。

2017.06.13

コメント(8)

-

ミニミニ手提げ作り、これで止まるか??

明日は、久しぶりのオカリナサークル。実は先生が体調を崩されていたため、お稽古が三回休講になっていたのです。6月からは再開されるということで、明日は楽しみです。というわけで、作っちゃいました。 まず三線サークルに持っていき、その後、かな書サークルにも持っていったので、せっかくだから、明日のオカリナサークルにも持っていこうと思い立ったのでした。奥の方に並んでいる手提げの取っ手は、今日100均で買ってきた「紙ひも」を使ってみました。クラフト紙の折り紙には、ぴったりでした。手前のフラワー柄の手提げには、この間と同じく、クラフトテープを細く切った物を利用。だいぶ上手になった気がするので、今度は大きな紙で折ってみようかしら・・・モチーフ編みの方も、まあまあ進んでいます。 これは、胸から下の部分で、肩から袖にかけては、別のシンプルな模様にする予定です。楽しみ。さて、今日も、納戸で発掘した本の紹介をしますね。これも、出てきました。 この本には、CDがついています。 だから、すぐに歌の練習ができるというわけ。それに、なんと京劇の歌が、五線譜で書いてあるの。これは便利ですね。 歌詞も、簡体字だけでなく、ピンインとカタカナでつけてあるので、意味もわかるし読みもわかる。 伴奏している楽器の紹介もあります。 それからね、面白いのが、京劇の歌の練習場面での中国語の練習ができるところ。 見えるかな? 「わたしは音程が狂ってしまいました。」とか、「あなたののどは本当にいいです。」「すみません。キーが高すぎます。」とかは、普通の中国語会話の本にはついていませんからね。この本には、イラストとお話がついているのですが、 京劇「覇王別姫」の場面のところ。 敵に囲まれ絶対絶命の項羽のことを想い、足手まといにならないため、自分の首を切って死んでしまった虞姫。 こちらの本にも、書いてあります。今日読み返してみて、「史記」の方に、「十八史略」が児童向けの歴史解説書と書いてあったのが面白かったです。他にもたくさん中国の歴史についての本がありますけど、これらは、最近納戸から出てきたもの。せっかくなので読み返しているところです。現在の中国については、ちょっと微妙な感情がありますけれど、たくさんの王朝が生まれては消え、たくさんの皇帝や武人のことを読むのはとても興味深く、時間がたつのを忘れてしまいます。私のたくさんある趣味の中のひとつですね。

2017.06.13

コメント(8)

-

美しい首筋・・・

今日は、うちの庭の紫陽花の中でも、首筋の美しさが一番のお花「隅田の花火」の写真からね。 私がこの「隅田の花火」を買ってきたのが、2008年の5月の終わり。すでに咲いている鉢植えを、手に下げることができるように包んでもらって、持って帰ってきました。確か、福岡市の南区大橋のお花屋さんだったと思います。その年の6月の写真がこれ。 PENTAXの一眼レフカメラ K10D(タムロンマクロレンズ90mm)で撮っていました。 さて、今日はかな書サークルに行ってきました。朝の6時くらいから、いろんなことせこせこやっていたのに、はっと気づいたらまだ着替えていないのに9時半になっていました。あわてて準備して教室に着いたのが9時50分で、始まる10分前。遅刻ではないのに、先生から、「あらー、yuminさん、どうかされたのかなーと思ってました。」と言われちゃいましたよ。いつも30分前には教室に入り、机並べとか、作品を貼るホワイトボードの準備もすませて、文字の練習なんかしながら皆が来るのを待っていますので、私が来ないのではないかと心配されていたようです。実は一度だけ欠席してしまったことがあったのね。すっかり曜日を間違えてしまい、(明日はかな書だから、練習しておこう)と張り切っていた日の晩御飯のとき、旦那から、その日が土曜日だと聞いてショック!!それで、二階の私が行く場所場所に、デジタル日めくりを置いたのでした。普通の日めくりは、まず間違いなくめくるのを忘れてしまうし、カレンダーを眺めても今日が何曜日かわからない。時計を見てもわからない。テレビはつけないから、とにかく曜日がわからない。その失敗から、習い事の予定を書き込んだカレンダーの横にデジタル日めくりをぶら下げていますので、それ以来間違うことはありません。そのとき、ブログに載せた写真がこれ。 このおかげで、曜日も日付も間違えないので安心です。サークルに行く日も、このシートを見ればすぐにわかるようにしてあります。 というわけで、曜日の間違いや、練習日忘れはないのだけど、今日はちょっと出遅れてしまった。持っていった作品は、一応どれもほめられたので、それは嬉しかったです。あとは提出したものが、担当の先生に昇級させてもらえるかどうか、ですね。今のところ、条幅以外は5級以上になったので、もう一息。今月からは古典の臨書(古典の文字をそのままそっくりに書く)も提出することにしたので、6種類です。楽しみです。

2017.06.10

コメント(6)

-

虫が苦手な人、ごめんなさい。

今日、お習字の提出作品を書いている途中、ちょっと気分転換にカメラを持って庭に出ました。そしたら、いいもんみっけ!!カノコユリは、まだ咲きそうにないなぁ・・・と見ていて気付いたの。 あら綺麗。きっとカメムシの仲間だろうと思い、ひとまず写真を撮って、あとから調べました。すると、これはキマダラカメムシの幼虫でしたよ。 面白かったのが、卵の割れ目にくっついている三角のお面みたいな物。これは、中から出てくる時に使うものだそうですよ。ちょうど缶ビールなどのプルトップみたいになっていて、幼虫が卵の中から頭で押すと、丸い線状にある帯のようなものが働いて、きれいに開くらしいです。ここに、解説がありました。なんだか、出てくるところを見てみたくなりました。 この幼虫は、孵化してから一週間くらいたっているようですが、クモみたいにわらわらと散らばらないのですね。兄弟仲良し。さて、カノコユリの横を抜けて、金柑のところにきたら、あら? うちには、甘夏とか山椒、金柑などがありますので、アゲハがいっぱいやってきます。 これも、ぜったいアゲハの仲間よね。この一見目玉のようなものは、模様です。 (クリックしてもらうと、無精ひげのような、小さな突起が見えます)そうそう、思いついてやってみました。手でやると、臭くなりそうなので、地面にあったチリアヤメの実を引っこ抜いて、ツンツンしてみましたよ。 ほら、黄色のつのを出しました。これは肉角とか臭角とか呼ばれるもので、臭い液をかけられることがあるそうです。だから、触ったつもりはなくても、手が臭くなって、洗ってもなかなか取れないということに。眼に見える模様といい、いきなり出てくる黄色い角といい、身を守る手段なのですね。でっかい頭に見える部分は、実は胸の背中側で、本当の頭は黄色い角の下のところ。そして、本当の眼は、ピンクの矢印の先にある、黒い点々です。まだ複眼ではなく単眼らしいですよ。 というわけで、ナミアゲハの5齢幼虫でした。これから葉っぱをたくさん食べて大きくなり、さなぎになってナミアゲハに変身する予定。私たちは金柑を食べないし、けっこう大きな木なので、このまま葉っぱを食べさせてあげようと思いますが、無事に育つかな?こちらの記事やこちらの記事も面白かったですよ。(でっかい写真や詳しい説明つき)それでは口直しに、ちょっと大人っぽくなった大虹を。 紫陽花は、成熟してくると、次第に花が下を向いて裏返るのです。我が家では、ガクアジサイの季節が過ぎようとしています。

2017.06.09

コメント(8)

-

初夏の庭には

今日は、朝からお習字をしています。明日がかな書サークルですからね。さて、これが何かわかりますか? なんだか、毛槍みたい。あ、それと佐賀の「面浮立(ふりゅう)」も思い出しました。 浮立 のご案内はこちら。正体はこれです。 クレマチス「プリンセスダイアナ」の実というか、種。 それからね、これを発見。 知らないうちに、ブルーベリーが熟れていました。四本あるうちの、一番古い木です。 あと二回分くらいを集めてから、ジャムにしましょう。クレナイの色が深くなってきました。 こんな色もいいですね。今日、おやつケースに素焼きアーモンドと黒大豆を交ぜたので、こんな感じになりました。 それと、アーモンド小魚と酢昆布と茎わかめ。 ご飯の合間、小腹が空いたときに、紅茶とかそば茶を飲みながらちょこっと頂きます。さて、今から太い筆文字の練習に取り掛かりますよ。

2017.06.09

コメント(4)

-

昨夜は、タイムスリップ!!

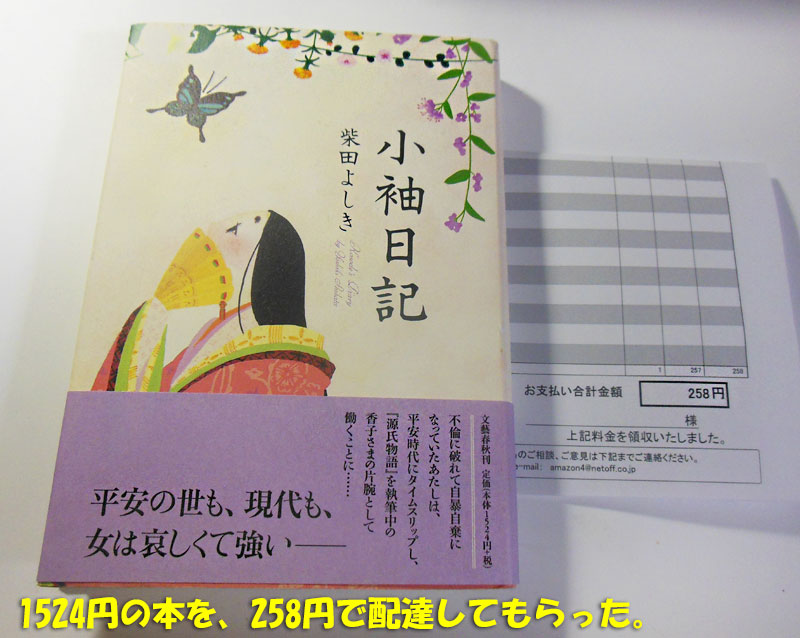

昨日の夕方届いたのが、この本。 なんかを検索していたら、この本の紹介に出会い、ちょっと興味がわいたので買ってみました。アマゾンで1円。送料が257円なので、合計258円です。天神の本屋さんまで行くと、定価が1524円ですし、バス代、もしくは駐車料金がかかるし、なんか他の物までつい買ってしまったり、お腹がへって何か食べたりしそうですから、ネットで中古の本を注文できるのは、本当にありがたいです。それから、晩御飯の支度や、いろんな片付けの合間にちょこちょこ読んで、旦那が寝てからは一気に最後まで読んでしまいました。 作者は、柴田よしきさん。1995年に横溝正史賞(現在の横溝正史ミステリ大賞)をとった方で、警察小説、ハードボイルド、SF、ホラーまで幅広いジャンルの本を書いていらっしゃいます。私は以前女探偵RIKOシリーズを読んでいましたから、ちょっとだけ馴染みがありました。この本「小袖日記」は、上司と不倫をしていて、奥さんの妊娠をきっかけに関係を終わりにしようと言われてやけになったOLが主人公。やけになって、自殺も考えたけど、やっぱりやーめた、という気分になった瞬間、何かが頭の上でピカッと光って、気づいたら「おかめ」の大群に囲まれていた・・・という話です。そのままの姿でタイムトリップしたわけではなく、その時代に生きていた「小袖」という若い女官の頭の中に入っていった感じ。女官の時の記憶が少しは残っているようで、平安言葉などは聞き取ることができるし、小袖が作っていたと思われるような和歌を詠む力はあるけれど、二人分の人格が共存しているわけではなく、なんとかして怪しまれず生きていかないといけないのでした。面白いのが、この「小袖」が仕えているのが「香子」さまという女房で、中宮の彰子さまの教育係。正体を隠して、「源氏物語」を書いていらっしゃって、その話のネタ集めをしていたのが「小袖」というわけでした。だから、「源氏物語」の元ネタとなった事件の謎を香子さまと一緒に謎解きして、それがそのままの形ではなく物語に描かれていく、その過程が面白く書かれています。第一章[夕顔」第二章「末摘花」第三章「葵」第四章「明石」第五章「若紫」それぞれの話が面白いのですが、いったい最後はどんな終わり方になっているのか、それが気になって途中で寝る気になりませんでした。結局読み終えたのが夜中の1時過ぎ。ネタバレになったら申し訳ないので、書きませんけれど、納得の終わり方でした。納戸をいっぱい片付けたので、この本を並べる隙間はできています。よかった・・・では、今日は、二階のベランダから、普通のデジカメで撮った写真を載せます。まずは、これ。 二階からも見えるように育ってきましたよ。 なんか、一つだけ、四つ葉ではないか?? と思われる雰囲気の葉っぱがあります。後で庭に出て確かめてみましょう。それから、これ。三線から帰ってきた時に、あれ? と気になっていたところ。 この枝についた葉っぱだけが紅葉しています。綺麗・・・ここには、黄色と赤紫のユリが咲いています。 白いユリは、その奥。 そして、こちらには、赤黒いような色のユリが咲いています。 真ん中の、元池だったところには土が入っているのですけれど、ここを一昨日母がでっかいスコップで掘っていたのでした。スコップで耕していたのですね。そして、寄せ植えしていた黄色の花とペチュニアか何かを地植えしています。この場所には、左上の方から三つ池があったんですよ。池1が一番大きくて、池2と池3が同じくらいの大きさ。最初は魚を飼っていましたし、カエルも住んでいました。でも長男が生まれ、庭でちょろちょろ遊ぶようになってから、落ち込んでおぼれたらいけないので、母が埋めてしまったの。ボウフラもわいて、蚊が大量発生していたから、母にとっても危険な場所だったのかもしれません。そうそう、昨日の三線にはちゃんとあのミニミニ手提げに入った飴を持っていきましたよ。みんなびっくりした後で、喜んで飴をしゃぶっていました。1枚の普通の色紙を折ってできるというのが驚きだったみたいなので、すぐにありあわせの紙を正方形に切って、その場で折ってみせました。「その折ったのが欲しいです。」と言われたので、あげて、「youtube知っとーやろ? 見たらいろんな手提げ袋の折り方が紹介されとったけん、そっち見たほうがわかりやすいかも。」と教えてあげました。土曜日の「かな書」サークルにも、作ってもっていこうかなぁ。

2017.06.08

コメント(6)

-

ミニミニ手提げを作りました。

今日、母が郵便局に行ったので、そのすきに草取りをしていたら、ついつい熱中していて、草取りをしているうちに母がタクシーで戻ってきてしまいました。せっかくいつも秘密でやっていたのに・・・さて、今日はこんな本を発見。 以前、この本を参考にして、いろんな物を折っていたのですが、月日とともに、だんだんと奥の方に隠れてしまっていました。せっかくなので、表紙についている紙の手提げを作ることにしました。 これには、大きな紙で作るように書いてあったけど、私は普通の色紙で作ることにしました。 では、これを見ながら、折ってみたので・・・ このひもは、三つ編みにして、ボンドで接着しました。せっかくだから、あと三つ作ろう・・・ うん、せっかくだから、8個にしよう・・・ 8個分まとめて紐をつけましたけど、三つ編みは面倒だったので、一本の紐をうんとねじってから半分に折って、ヨリヨリのひもを作りましたよ。これは簡単。 明日の三線サークルに持っていって、みんなに上げよう!! と箱に入れたら隙間ができた・・・ なんか気になる・・・というわけで、 のど飴と沖縄黒飴と夏用の塩飴が入っています。飴だけ配るよりも、記念になっていいかも・・・材料費も、微々たるものだし。さて、今日は夜から雨だという予報でしたけど、夕方からポツリポツリと落ちてきました。これで、庭の草木も元気になるでしょう。(雑草もね (v^ー゚)) そういえば、今日私がスーパーに行こうとして庭に出たら、84歳の母が、スコップを持って庭を掘っているところでしたよ。買い物から帰ってきてから、「スコップで何しよったと?」と尋ねたら、「寄せ植えの花を植え替えたったい。鉢やったらすぐに萎れるけん、地面に植えた。地面の方が元気になるけんね。」ということでした。私に「あんた掘って」と頼まないところが偉いですね。まだまだ元気です。

2017.06.06

コメント(10)

-

パステルで色をつけてみました。

昨年の一月から伸ばし続けてきた髪が、だいぶ伸びてきました。生来のくせっ毛のおかげで、まとまりやすく、結んだ尻尾も、くるんとなります。縦ロールも思いのままです。 で、今これくらい。お出かけの時には、このようなポニーテールにしています。小さい頃、憧れの髪型でした。大川橋蔵さんの葵新吾が大好きでしたもの。じゃーん!! 懐かしい俳優さんたちですね。1959年の映画です。昭和34年ですね。私は4歳。 お縫さんにからんでいた武士たちは、美女丸が見ただけで、逃げていきました。有名人だったのね。 この映画が上映されている頃には、私は渡辺通り一丁目に住んでいたので、「みなみ東映」という映画館がすぐそばにあったの。(今は東映ホテルになってしまっているけどね)それで、いつもいつも母に連れられて、東映のチャンバラ映画はほとんど見ています。その中でも、「新吾十番勝負」は、大のお気に入りですから、もちろん!! 原作も買って読みました。 この「新吾十番勝負」は、昭和32年から昭和34年にかけて朝日新聞に連載されていた新聞小説ですが、作者の川口松太郎さんは、息子の浩さんに演じさせたかったらしいですよ。 ま、浩さんも、かっこいいけど、橋蔵さんの歌舞伎で鍛えた美しい所作にはかなわないことでしょう。橋蔵さんの新吾を見て気に入られたのか、その後川口松太郎さんは、歌舞伎座での橋蔵公演などの脚本をたくさん書いていらっしゃるようです。よかったね。はい、いっぱい脱線してしまいましたが、とにかく新吾がかっこよかったので、私はポニーテールが大好きになりました。振り向いたら後ろの髪の毛がふいっと揺れる感じが何とも言えません。この日記を書くために、大川橋蔵さんのDVDを出してみたら、全部で93枚ありました。以前ビデオで買い込んでいたのだけど、ビデオは劣化するので、自宅の機械でDVDに焼いて保管していたのです。今はもう、ビデオデッキは全部処分してしまいましたから、ちゃんとやっていてよかった・・・では、もう一つ手作り。 果たして最後までやる気が続くかなぁ・・と不安な気持ちもあるけれど、とにかくここまで編みました。一段分編めたらつないでいます。では、最後に庭の花 白のカスミ草とは、だいぶ雰囲気が違いますね。 では、今夜はこれくらい。

2017.06.04

コメント(10)

-

福岡のサツキは、今が見ごろ!!

今日は、「世界の歌」と「リコーダー」サークルの日でしたので、張り切ってバスに乗って行ってきました。行きがけのバスの中から見ると、ちょうどサツキが満開のところが多く、とてもきれいでした。五月末から咲き始めたサツキが、ちょうど綺麗に咲きそろってきた頃です。これからまだ咲きそうなつぼみもありましたけれど、汚くなった花がなかったので、ちょうど見ごろだと思います。関東地方などは、まだ咲き始めたくらいでしょうか。で、行きがけは写真を撮りにくい場所に座っていたので、帰りに撮りましたよ。 私が乗っていた西鉄バスが、ガラスに映っていますね。 これは銀行の側面。バス通りの方ではなくて、横の路地のところです。これは近所のお米屋さんの庭。 写真には撮っていませんが、お店の中にも、とても大きなサツキの鉢植えがあって、実に見事な咲き具合でした。 普通のお宅の植え込みのサツキは、だいたいこんな感じでしたよ。サツキとツツジの見分け方。今咲いているのは、間違いなく「サツキ」です。四月の終わり頃に咲いていたのがツツジで5月から6月にかけて美しく咲くのが「サツキ」両方とも植えておくと、春から初夏にかけて、庭が寂しくならなくていいですね。これは、夕方自宅に帰り着いた時に撮った写真です。日の当たる場所に植えているので、葉っぱまで赤くなってしまっています。 そうそう、昨日庭に出ていた時に、いきなりバサバサっと音がしたので見るとカナヘビ君が二匹、つかみ合いをしていました。あわてて撮った写真がこれ。 あとで調べたら、これは、オスがメスの後ろ脚の付け根を噛もうとしているところだったみたいですね。メスの後ろ足の付け根からは、オスを誘う匂いが出ていて、それをオスは噛みついて舌で確認するらしいですよ。それから、じわじわと体制を整えて、交尾に持ち込むらしいですが、そこまでは見ていません。このままの状態で、バサバサっと向こうの方へ行ってしまいました。カナヘビの交尾についての解説こちらに写真付きで詳しく解説してありました。カナヘビの交尾の動画こちらは、動画です。カナヘビのオスとメスの見分け方としては、後ろ足の間から出ている尻尾が、一旦太くなっているのがオス、そのまますーっと細くなっているのがメスです。それから、オスの方が大きいことが多いようです。そうそう、今日の夕方、Windowsのアップデートのために再起動するというので、時間を決めて待っていたら、予定通りに始まって・・・・それから長い長い・・・なんとアップデートに一時間もかかりました。結局何が変わったのかな?待っているときに、「これらの更新プログラムは、オンライン時のユーザーの保護に役立ちます。」というメッセージが出ていたのですけどね。今のところ、変化がわかりません。最近、北朝鮮によるサイバー攻撃なんかの話題を聴きますから、データを盗まれたり、変な物を送り付けられたりできないように、がんばってほしいのです。

2017.06.02

コメント(8)

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

-

- どんなお花を育てていますか?

- キンモクセイ

- (2025-10-20 19:00:03)

-

-

-

- 泣き笑い家庭菜園・・・やっぱり手作…

- とうもろこし🌽栽培の悲劇

- (2023-07-06 12:55:36)

-

-

-

- グランドカバー

- クラピアに暗雲!主要サプライヤー撤…

- (2025-11-16 05:48:58)

-