2017年06月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

暗譜に関する疑問

よく演奏会のアンケートで見られるご意見に、「暗譜して演奏したらもっと良くなる」というようなことが書かれている。はたして、これは本当なのだろうか?暗譜すれば本当に良い演奏になるのだろうか?なぜ、このような疑問を持つかというと、私が今まで聴いた演奏の中で「最低」だと思った演奏が「暗譜」だったからに他ならない。これは技術的にハモっていないというレベルの話ではなく、歌い手の自己満足演奏」ということにつきる。そんなに良い声でもなくフレージングも上手でもないのにも関わらず、いかにも気持ちよさそうに自分勝手に歌う演奏だったから・・・逆に、もっともハイレベルだと思っている合唱団、名前を挙げれば、東では「ハルモニア・アンサンブル」西では「大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団」で、私が聴いた演奏は「譜持ち」・・・まあ、これらの合唱団は演奏会回数も多いため譜持ちということもあるのだろうが、逆に言えば、芸術としての合唱演奏に関して譜面を持つ、持たないは無関係ということの証明だと思う。たしかに「暗譜」するほど練習を積み重ねた演奏であれば、良い演奏になるということはうなずける。しかしながら、そうではなく「譜面を持たない」ということに目標を置いてしまうと、本番に至る練習において、音楽的に大切なことが置き去りにされ、ただ単に音程とリズム、歌詞を「暗記」することに時間を取られ、結局聴いている方に何も伝えることができない演奏になってしまう場合も多いのではないだろうか?私自身も実際にそのような練習を経験して、まったく楽しい練習ではなかった。さて、今年の東京都合唱祭である団体が、今まで譜持ちで歌っていたのを変え、暗譜で歌うということなので、本当に「暗譜」すれば良い演奏になるかどうか、客席で勉強させていただく予定。

2017.06.28

コメント(0)

-

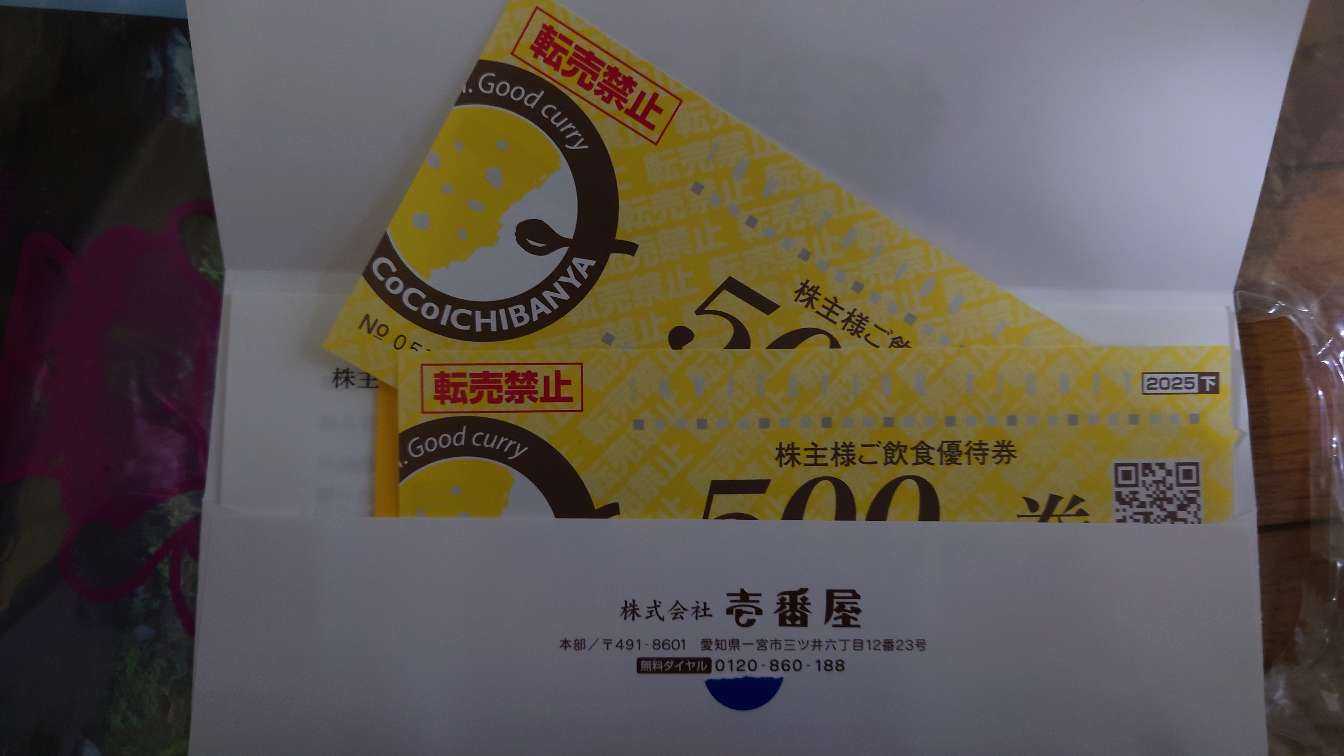

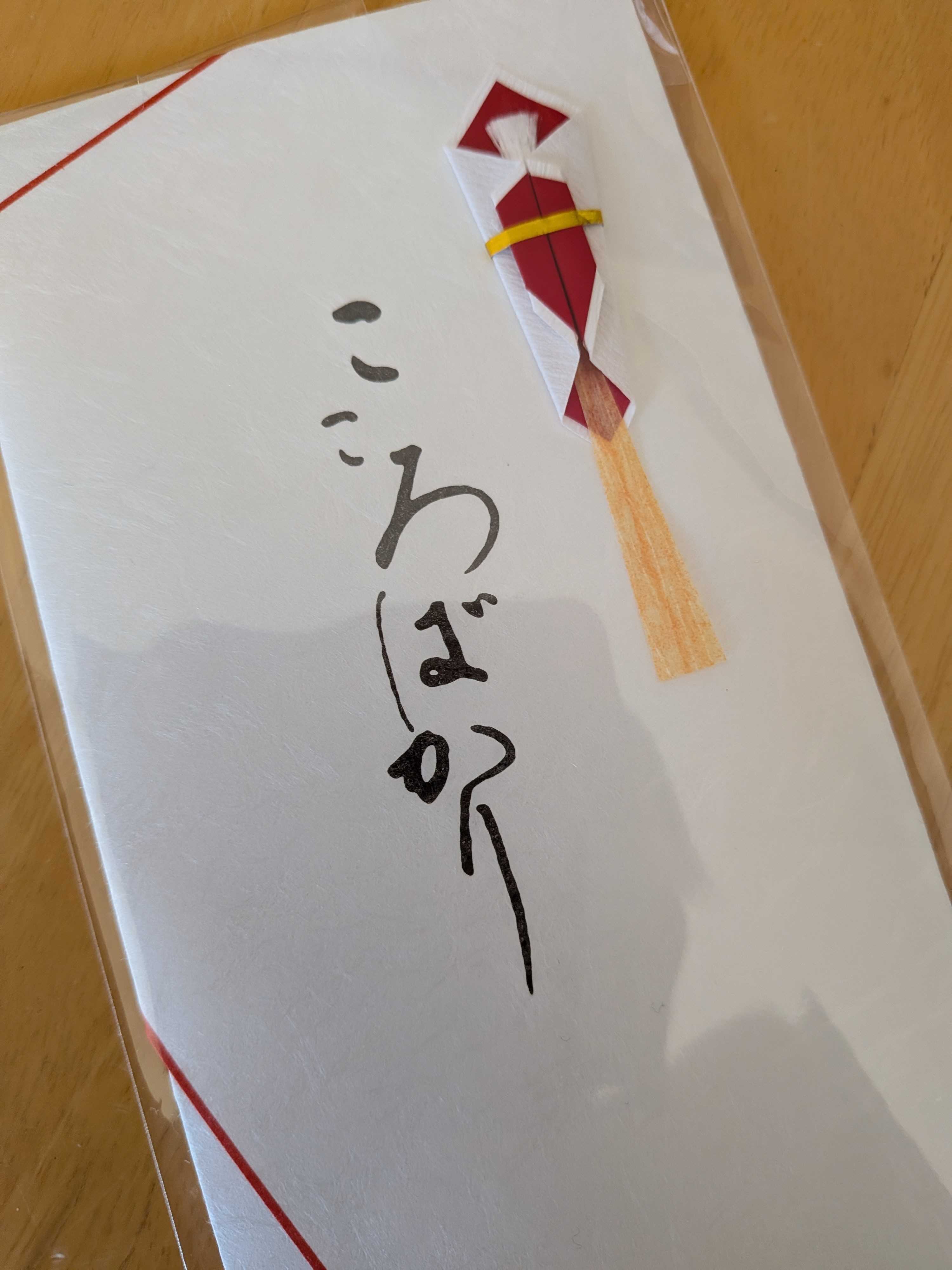

都連コーラスワークショップ

先週の土日、東京都合唱連盟が主催する「コーラスワークショップ」に参加してきた。曲と講師は以下・・・混声合唱とピアノのための組曲『夢の意味』 (混声合唱) 作曲:上田 真樹 作詩:林 望 出版社:全音楽譜出版上田 真樹 (作曲家) 柴田 由美 (合唱指揮者・豊島岡女子学園) 青木 ゆり (ピアニスト)時間的には、6時間づつ合計12時間の長丁場、「夢の意味」の全5曲をみっちり歌った。とくに日曜日は、この曲の作曲者、上田先生から曲の中身、作曲の意図などをしっかりレクチャーされた上での取り組みだった。参加人数は、80人ほどで学生を中心に若い人も多かった。今回、参加しようと思った動機としては、「夢の意味」は、広友会で3年前男声版を歌った経験があり、とても良い曲だと感じていたので、混声版に興味があったことが大きい。また作曲者のレクチャーを受けながら曲つくりというのも大きな魅力だった。ちなみに広友会の演奏は以下https://www.youtube.com/watch?v=MLrmXOlgil4まず、土曜日は、指揮者の柴田先生中心に音を確認しながら曲つくりを全曲に渡って行い最後には全通しも行った。その上で日曜日には、作曲者の上田先生のレクチャーにより曲の奥深くまで理解し歌うということに進んで行った。この「夢の意味」・・・上田先生の最初の合唱曲ということで、先生自身も言われていたのだが、声楽家を対象に書いてしまったということ・・・で、これは曲のどのあたりに表れるかというと、まず一番大きいのは、音の高さ・・・ソプラノ最高音はAis・・・しかもかなり頻発する。私が男声版でトップテナーを歌った時も同じ高さだったのだが、男声と女声では高音域の苦しさの度合いが変わってくる。男声の場合は、まあ女声より1オクターブ低いことや、ファルセットが使えることもあり、聴いている方にしても、そんなに苦しくは聴こえないのだが、女声の場合は、本当に限界の苦しさが感じられてしまう。まあ、このような場所に参加してくるメンバーなので、ある程度自信があるのか、まあ頑張って歌っていたように感じた。上田先生の話で、やはり一番重要だと感じたのは、テキストと音楽の融合・・・もちろん日本語の曲なので、聴いている人にテキストを感じさせるように歌わなければならない。また、このテキストは、作詩者の林望氏が、歌われることを前提で書かれたテキスト・・・ということも重要なポイントだった。合唱をやっているといろいろな国の言葉で歌う場合も多いのだが、やはり日本人として日本語の表現には、特に力を入れたいと感じた。また、ちょうどタイミングの良いことに、前日の金曜日、NHK、Eテレの番組に、林望氏が出演しており、「埴生の宿」に関して解説されていたことも、とても勉強になった。そして終了後は、懇親会に参加し、上田先生から楽譜にサインを頂いた。これで男声、混声、両方サイン頂きましたとお話ししたところ、「次は女声版ですね(笑)」

2017.06.26

コメント(0)

-

入院手術日決定

昨日、昼休みに1本の電話があった。相手は病院の入院受付、内容は、胆嚢摘出手術の予定が6/30で入院は前日の6/29と決まったとのこと、さっそく会社で社内、得意先の手続きを整え、折り返しOKの連絡を入れた。今回は、胆石がある胆嚢を切除する手術で、「腹腔鏡下胆嚢摘出術」ということで、入院予定は、4泊5日、木曜日からの入院なので、退院は翌週月曜日、一応復帰予定としては自宅療養一週間とし、翌週の月曜日7/10としておいた。今回、胆石症の経緯に関してまとめておくと・・・平成27年8月22日(土)杉並公会堂で行われた混声合唱団の演奏会終盤、急激な気持ち悪さを感じトイレで嘔吐、その後少し休憩して電車に乗って帰ったのだが、その途中でさらに気持ち悪くなり、東中野で途中下車、そのまま大久保の病院へ救急搬送、その時は、強烈な腹痛、発熱(40度)で検査の結果、急性すい炎でそのまま入院、2週間ほぼ絶飲食で回復、退院となったが、原因としては、不明・・・アルコールか胆石の可能性が高いとは言われていた。平成28年12月ころ、膨満感を感じるようになり、かかりつけ医に胃薬を処方してもらう。翌平成29年1月7日(土)寒波の中、多摩地方まで合唱の演奏会へ行く。その帰りに一昨年と同じ症状が発生・・・今回は家まで帰り着き、そこで同じような苦しみを味わうが、今回は熱はすい炎の時ほど上がらなかったので、自宅療養。多少落ち着いた1/12にかかりつけ医を受診し、血液検査の結果、炎症反応の数値が高いので今の病院を紹介され行った。そこで各種検査を受けた結果、総胆管結石胆管炎ということで、内視鏡による緊急手術でそのまま入院し1/20に退院、でこの時内科の主治医と相談し胆嚢を摘出することを決めた。ということで、一昨年の急性すい炎の原因はおそらく胆石・・・当時検査で分からなかったのは、石が流れてしまったのだろう・・・6/15の診察時点では、一か月待ちくらいと言われていたのだが、2週間に早まった。しかしこれは今後の予定などを考えると結果オーライということ、あとは開腹手術に変更にならないように・・・・それにしても、今年は前半ですでに3回の手術・・・とりあえずこれが最後になることを願う

2017.06.23

コメント(2)

-

マイテラーゼ副作用

現在、重症筋無力症(MG)の薬として処方されているのは、運動神経のはたらきを活発にして、骨格筋の収縮や興奮を増強させ、筋力を高める作用があるマイテラーゼで1日20mg。この薬はMGの対処療法薬であり病気を根本的に治す薬ではない。MGの診断がついてからまず15mg、そして胸腺腫摘出手術によるMGの悪化を止めるために30mgに増量、(ちなみに胸腺腫摘出は、MGの優先順位1番の治療法であるが、胸腺に異常がない場合はあまり効果が見られない)で、退院後、MGの症状である眼瞼下垂の状態が良化しているので、25mg→20mgと減らされている。ところで、その手術前、15mg飲んでいた時、まず2/13に仕事後スポーツクラブに行った時にある症状があらわれた。それは若干気持ち悪くなり、冷や汗が出てトイレに入ったら手足が脱力しそこから動けなくなった。そこから救急車で病院まで運んでもらったのだが、血液検査などを行っているうちに症状が改善し、そのまま動けるようになりタクシーで帰宅した。その時は救急担当の医師で神経内科の主治医ではなかったので、原因不明のままだった。そして一週間後の2/21、今度は会社の昼休み・・・一週間前の同じ状況になり会社から病院に再度救急搬送・・・この時は昼ということもあり、神経内科の主治医が対応したのだが、脳のMRIなどをとっても原因不明・・・MG自体の重症化であるなら、こんなに早く回復はしないとのことで、またも原因不明で帰宅、次の日は普通に出社し業務をこなした。それ以来、まったく動けなくなるような症状までは至らないが、冷や汗や筋肉の痙攣などは食後に時々発生していた。胸腺腫手術から退院した後、いろいろ自分で調べてみると発生するのはいつも食後・・・これって薬飲んだ後ということに気が付き、この薬の副作用ではないかと疑い、神経内科の外来受診で主治医(実はこの時主治医は、若い人から中堅の医師に前任者の退職により変わっていた)に聞いてみると、たしかにそのようですね。との返事・・・やはりこの病気、患者の数も少ないのでいろいろ難しいと感じた。

2017.06.21

コメント(0)

-

混声版「夢の意味」

今週末の東京都連ワークショップにそなえて、最近得意としている通勤バスでの譜読みを行った。譜読みと言っても、参考演奏を聴きながら楽譜を追う程度なのだが、最近やっと混声合唱にも慣れてきたので自分のパートの音を追えるようになった。男声合唱しかやってなかったころなど、たまにカウンターが入るような楽曲で内声パートになると、最初の和音くらいでは自分の歌い出しの音が分からなかったくらいなので、演奏を聴いて自分の内声パートを追うことなど出来なかったのだが、やはり慣れということか・・・上田先生作曲の「夢の意味」の初演は、もちろん混声・・・2007年に東京混声合唱団により委嘱初演された曲、その後男声版にも編曲され、私自身は2014年に男声合唱で歌っている。その時に上田先生に練習に来ていただきこの曲についていろいろ話を聞いたのだが、その中でこの曲の1曲目と終曲で使われている♯が6個つく嬰ヘ長調がお気に入りということだったのだが、その関係で各方面から苦情があったと話された。どんな苦情かというと、最高音パートからは「音が高い」・・・この調で使われている最高音はA♯(混声も男声も同じ)・・・まあ男声の場合は、ファルセットを上手く使うという方法もあるのだが、今回、混声の演奏を聴くと想像以上にトップソプラノは高い・・・しかも最高音だけでなくテノールの音を追ってみると他の混声曲と比較して高音域使用率がかなり高い感じがする。まあ私はもともと男声合唱トップテナーなので、これくらいは全く問題はないのだが・・・まあ、初演したのがプロ合唱団の東混なので問題はなかったのだろうが・・・それと、男声合唱版と比較してかなり複雑な構成となっている感じがする。いずれにしても名曲であり好きな曲でもあるので、今回混声で歌えるのはとても楽しみ。

2017.06.20

コメント(0)

-

フレーズの歌い方について

先週の日曜日、TCMC練習は上京された当間先生の指導練習だった。その練習の中で、先生から指摘されたフレーズの歌い方がとても勉強になった。その概要は以下・・・歌う時には当然ブレスをする。そうするとブレスをした直後が一番エネルギーを持つことになる。そこで自然に歌い出しでそのエネルギーを解放してしまうと、作曲者が組み立てたフレーズ感との不整合が生ずる。時間の流れで表現される音楽という芸術においては、これは間違った歌い方となってしまう。なので、しっかりテキストやフレーズの流れを考え、決して無計画で歌うのでは無く、どのようなフレージングで歌うかを計画的に組み立てて歌わなければならない。そして、そこで大切なことはフレーズの終わり・・・一つのフレーズは、そこで終わるのだが音楽は終わらない、しかしブレスによるエネルギーはもっとも少なくなる。ここの処理を上手に歌えるとさらに聴き手を引きつける音楽が出来るようになる。合唱だけで歌っていると、よく陥りがちになるのは「合わせる」ことを優先してしまい、フレージングについて無計画になってしまうことがよくある。よく「合唱」で歌っているのに「カラオケ」が苦手という人は、要注意・・・もし、このような計画的なフレージングが歌える人であれば、どう考えても「カラオケ」が苦手になるはずがない。もちろんカラオケには合唱曲は少ないので曲に慣れていないという面はあるかもしれないが・・・もちろん合唱では、他パートをよく聴き(間違ってもよく聴くのは同じパートの声ではない、同じパートしか聴かないような人が多い合唱団は、ハーモニーの精度も落ちる。ハモらない合唱などは最低)ハーモニーは組み立て縦をそろえることは重要であるが、さらにメンバー一人一人が、このような作曲家の意思を感じてフレージングを計画的に歌うことが重要だと思われる。もちろん、このフレージングにはテキストのディクションも含まれる。日本で歌う場合の日本語の歌では、何を歌っているのは言葉を表現することは重要であるのは言うまでも無い(しかし、言葉が分からない場合はけっこうある。まあ原因にはいろいろあると思うのだが)外国語の曲についても、このディクションを含めた歌が作曲された音楽ということになるのだろう。もちろん外国語であるので直接テキストの意味が聴いている人にわからなくても・・・そういう意味で、イタリア演奏旅行での話の中でも、木下作品である「鴎」をアンコールで歌ったところ、観客が大感激していたという事実は、名曲はたとえ言葉が通じなくても聴いている人の心を動かすということなのだろう・・・ちなみに木下先生のコメントでは、「鴎」はイタリア初演ということだった。

2017.06.18

コメント(0)

-

血糖値改善方法

これは、私がこの半年で血糖値を改善した方法です。あくまで個人差もあるので注意してください。血糖コントロールを計る数値として、血液検査でわかる、Hba1cという項目があり、これは直接血糖値を計るのとは異なり、測定前1から2ヶ月間の血糖状況を計る指標・・・標準値は4.6から6.2となる。私は10年前くらいの会社の健康診断で、このHba1cの値が10以上になり体重も減少していた。この結果からすぐ医者に行って治療するよう指示を受け、現在のかかりつけ医で治療を開始、飲み薬によりこの値を7前半までコントロールしてきたのだが、今年の1月に胆石症の胆管炎で入院して以来以下の数値で変動した。1/12→9.0 2/2→8.5 3/16→7.2 4/5→6.9 5/11→6.6 6/15→6.3おそらく胆石症の影響で一時的に数値が上がってしまったのだが、今後予定されていた外科手術を行うためにはこの数値を7以下にしないと手術出来ないということで、糖尿病内科で2/2から治療が開始された。それは今まで飲んでいた薬は継続しさらに基礎型インスリンを注射、そして血糖値の自己測定という形だった。インスリン注射は基礎型であるので一日朝1回だけなので大きな負担にはならなかった。また、血糖値自己測定は、血糖値の変化を自分で追うことにより、どのような日常生活を送れば良いかを認知するためだった。ここから私自身の食生活を今までの外食中心から大きく変更した。まず朝食は、玄米パック180gとインスタント味噌汁、海苔と納豆(ここは時々冷や奴やハム)、昼は会社であるので出社前にコンビニでパンを2種類、夜は炭水化物を抜き、サラダ、肉か魚(タンパク質)、デザートはフルーツ(リンゴ、イチゴ、パイナップル)、お酒は、まったく禁酒ではないが、ほとんど飲まずという感じ・・・あと朝食前にテレビ情報番組で見た、ホットトマトジュースのオリーブオイル入り、夕食前はリンゴ酢を薄めて飲む・・・この結果で、3/16の段階で開胸手術OKと糖尿病内科の先生から許可が出た。しかし入院してから病院食になり炭水化物が増え多少血糖値が上がる結果にはなったが、Hba1cにはあまり影響がなかったようだ。で6/15では6.3という数値なので次ぎの胆嚢摘出手術も問題なさそう・・・ところで、外科の先生は手術を行うに当たって血糖値には非常に神経質になる。その理由は、血糖値が高いと、毛細血管が弱体化し手術による傷の回復が遅れ、それにより合併症を併発する可能性が大きくなる。で糖尿病内科の先生の話では、外科の先生方は、この影響で痛い目を見ている人が多いからということらしい・・・血糖コントロールと平行に、体重の方も手術自体の影響もあるのだが、半年で97kgから82kgと15kg減量、で退院後も82kg代を維持・・・この食生活であれば体重は維持、でこれに運動を復活できれば、もう少し減ってくれると考えている。ということで、糖尿病はいろいろなところに影響を及ぼすので、早めの治療や食生活の改善をお勧めします。にほんブログ村

2017.06.17

コメント(0)

-

通院日

昨日は、私の58回目の誕生日・・・は関係なく、MG担当の神経内科と胆嚢摘出担当の外科の外来受診だった。神経内科の方は、胸腺腫を摘出して6月から職場復帰しているのだが、眼瞼下垂の方はかなり調子が良くなってきたと報告し、現在処方されているマイテラーゼ1日25mgを20mgに減らすことになった。この薬は、MGの症状を緩和する薬で対処療法薬、MGを治療するための薬ではないのだが、副作用がけっこうきついので、できるだけ減らしていきたいと考えている。次に受診したのは「外科」・・・胸腺腫摘出の場合は、最初から専門の「呼吸器外科」だったのだが、この病院では、胆石症や良性腫瘍などの場合、入口は「外科」で手術は専門の「消化器外科」で行うようだ。病院の仕組みなのであまり詳しいことは解らないのだが、若手医師の育成という目的もあるようだ。で、すでに入院の予約は済んでいる・・・というか、そこに先行して胸腺腫摘出の手術が入ったという感じらしい・・・ので、問題なければ入院、手術の手配なので、血液検査だけ行い、入院コーディネータ室に行くように指示を受けた。コーディネータ室では、看護師さん(前回と同じ人)から手術の説明などを受けたのだが、今回の胆嚢摘出は、腹腔鏡で行う予定なので入院期間は大体4泊5日ということだった。今回は、術後はすぐ病室に戻るという話で、前回のようにICUとかHCUには行かなくても良さそう・・・現在、手術はほぼ1か月待ちの状況なので、まあ7月中には完了しそうで仕事や趣味(合唱)の予定も考えると、ちょうど良いかな・・・今回から、MGの治療に対しては、「特定医療費受給者証」が適用されるため、その関係の書類を持って行き記入をお願いしてきた。また、これまでに支払った分についても申請日の3/23にさかのぼって申請すると返金されることになる。

2017.06.16

コメント(2)

-

土日の合唱練習

先週の土日は、合唱練習連荘だった。まず土曜日の午前は男声合唱、「タダタケを歌う会」で来年の演奏会で歌うアラカルトステージの音取練習・・・最初に説明しておくのだが、この合唱団は多田作品しか歌わない。したがって演奏会も多田作品のみの3ステージ構成となっている。で、アラカルトとは、数多い多田作品の組曲の中から、組曲の枠にとらわれず、いろいろな曲を集めたステージとなっている。したがってテキストも、北原白秋、草野心平、中原中也と多田先生が多く取り上げている詩人からとなっていた。私はTCMCで混声合唱を歌うまで、学生時代からほとんど男声合唱中心、曲数で言うと100:1くらいの極端な割合となっていた。その中でも多田作品は数多く歌ったり聴いたりしてきたつもりだったのだが、今回のアラカルトで選曲された曲に関しては、歌うことはもちろん、聴いたことさえない曲だった。ということで、前回と今回、2週連続で初見大会の練習・・・しかし歌ってみると多田先生特有のメロディやハーモニーで構成されており、なかなか良い曲だと感じた。今後、演奏会に向けて歌いこんで行くのが楽しみとなってきた。日曜日は、TCMCの練習で私にとっては半年以上となる当間先生が上京されての練習となった。実は入退院を繰り返していた関係で春の教会コンサートは、オンステしないとしていたら、先生も緊急な手術となってしまい、教会コンサート自体中止ということになってしまった。ということで、次回11/19の定期演奏会に向けた練習だった。今回練習で歌ったのは、木下作品「にじ色の魚」と千原作品「良寛相聞」、そしてシュッツの曲・・・私は良寛以外は、ほぼ初見でしかも先生の指導ということで、内心は冷や汗状態だった。ということで、3ステージ分の数曲を歌っただけなのだが、今回もなかなか聴きごたえがありそうなレパとなっていると感じた。とくに日本語曲は、かなり長い曲集なのだが、素敵な曲・・・ということで、今後、私がオンステ予定の演奏会は以下・・・11月19日、かつしかシンフォニーヒルズ、アイリスホールでTCMCの定期演奏会来年1月21日、上野学園、石橋メモリアルホールで「タダタケを歌う会」の演奏会よろしくお願いします。

2017.06.13

コメント(0)

-

現状および予定

先週の木曜日から職場復帰し、今週は火曜日に呼吸器外科の外来受診があったため会社はお休みしたが、ほぼ一週間残業はしないが、得意先への打ち合わせや夜のコンサートなどけっこうハードに過ごした。その結果、MGの症状である眼瞼下垂は、もちろん日中や日によって変化はあるものの、けっこう良い状況だった。胸腺摘出手術前は、瞼が下がっている状態の時間が長く、あまり状態が良いことは少なかったのだが、それが手術後そろそろ2ヶ月経過しようとしているのだが、だんだん調子が良い時間が長くなってきたように感じる。もともとこの病気の治療として胸腺腫摘出は行ったわけなのだが、この手術で即完治するようなことはなく、人によって状況は異なるが時間の経過により症状が改善していく率が高いということで、私もそのような感じになってきているのではないだろうか・・・もちろん、都などから支援を受けるような「難病」であるので、油断は禁物なのだが手術したこと自体は良かったように感じている。ただ、さすがに一週間フルに動いた後の昨日は、けっこう疲労感はあったのだが、まあこれは久々の仕事復帰ということもあるのだろう。来週の木曜日、6/15は私の58回目の誕生日なのだが、ちょうど神経内科と次の胆嚢摘出手術に向けた外科の外来を受診することになっている。神経内科では、現在飲んでいるMGの対処療法の薬、マイテラーゼ25mgからさらに減量できれば薬の副作用の確率も下がる。そして会社への助成に必要となる医師の意見書のお願いも必要・・・外科の方は、胆嚢摘出手術に関しての予定を決めることになる。私の希望としては、なんとか7月中には入院手術を完了したいところ・・・理由としては、仕事上はまだ復帰したばかりで、担当している仕事が少ないうちに手術を終わらせ影響を少なくしたいということと、趣味である合唱活動が8月から夏合宿なども含めて本格化していきたいと思っている。にほんブログ村

2017.06.10

コメント(0)

-

タリス・スコラーズ

昨晩は、タリス・スコラーズを聴きに東京オペラシティに行ってきた。演奏された曲は、イザーク、パレストリーナ、タリス、ロッティ、モンテヴェルディなど十八番のルネバロに加えて、30代の若い現代作曲家であるキャンプキン、マーリーの曲も演奏された。メンバーは、ソプラノ4人、アルト2人、テナー2人、ベース2人の計10人・・・ただ全曲10人で歌うわけでは無く、8声部の曲などでは、パート1人の8人で歌っていたりしていた。演奏自体は、タイトルの「英国の至宝。世界最高のア・カペラ合唱」にまったく間違いない素晴らしい演奏だった。十八番のルネバロ曲が素晴らしいのは、私が一番感動したのは、現代曲2曲・・・ルネバロのシンプルな美しいハーモニーとは異なり、クラスターが鳴りまくる、いかにも現代曲という感じの音楽・・・しかしながら、そのクラスターから多彩な輝きを持つ音楽が表現されており、聴いている方としては、もう魅了されるしか無かった・・・特にキャンプキンの「ミゼレーレ・メイ」は、まるでアレグリの「ミゼレーレ」を意識して作ったような感じがした。歌い手は、パイプオルガンの列に女声3人が移動し、超高音のメロディを奏で、下のステージ上では残り7人でクラスターのハーモニーを鳴らし続ける・・・完全に引き込まれてしまう演奏だった。私たちが歌っている演奏とは、もちろん次元が違う演奏なのだが、いったい何がすごいのだろうかと考えたとき、やはり10人すべてが超一流の歌い手であり、その上で一つの音楽を全員で奏でようとするアンサンブル力ということだろうか・・・

2017.06.08

コメント(0)

-

特定医療費受給者証

今日、呼吸器外科の外来を受診するために病院へ行ってきた。到着後、胸部レントゲンと採血を行い、その結果を踏まえての診察で特に問題ないという結果だった。今後は摘出した胸腺腫の経過観察として造影剤を使った胸部CT検査を9/26に行うことになった。実は7月中には胆嚢摘出手術を終わりたいという希望から、こちらの検査は少し後ということだった。病院が終わって帰宅すると、東京都保健局から「特定医療費受給者証」が届いていた。これは現在私が患っている重症筋無力症(MG)が指定難病ということで、医師の診断書などを提出することで援助が受けられる仕組みとなっている。ちなみに私の場合、昨年の年収から医療費の自己負担上限額が2万円となる。これはMG関連の治療にかかる医療費が一ヶ月で最大2万円ということになる。また現在は健康保険により自己負担割合が3割なのだが、これも2割に低減される。申請したのが3/23だったので、この時点から有効となる。したがってこれまで支払った医療費からこの上限や自己負担割合の低減によるオーバー分が申請して返却されることになる。また今後は、これらの書類を持参することにより、支払額が低減されることになる。また、葛飾区独自の助成として「難病福祉手当」が支給される。ただ私の場合、昨年の年収が規定を超えていたため今年の受給は出来ないのだが、今年の収入状況からいくと来年は受給の対象となってくると思われる。そして、これらは患者である私個人に支給される助成なのだが、実はこの他に雇用している会社に対して、雇用を継続するとその会社に対して助成が出る。これは難病患者の雇用を守るためのもので、これに対して会社は医師の指示により通院に対する有給休暇や勤務状況の配慮がなされる。これらいろいろな支援体制は、原因不明で完治する確率が低く、今後この病気と付き合って行かなければならない難病患者には物理的にも精神的にもありがたい制度と言えるのではないだろうか。にほんブログ村

2017.06.06

コメント(0)

-

復帰(職場、合唱)

胸腺腫の手術を4/12に行い、その後退院、自宅療養を経て先日の6月1日から職場復帰をした。仕事は、ほぼ2ヶ月半ぶりになったのだが、特に違和感もなく作業することが出来たのは良かった。胸の手術後は、まだまだ骨に違和感があり骨も完全にはくっついていないと感じるため、手術後3ヶ月はバストバンドという胸につけるコルセットをしている。この状態で東京の通勤ラッシュは大変なのだが、私の場合は、バス通勤で定期を終点まで購入しているので、始発駅まで戻って並び確実に座って通勤しているので、まあ問題ないと感じた。合唱の方は、5月中旬にすでに混声合唱であるTCMCの方は練習参加していたのだが、男声合唱である「タダタケを歌う会」の方は、昨日からの復帰となった。なぜ混声の方が先だったかというと、一つは私の歌うテナー(男声ではトップテナー)の音域が、明らかに混声の方が楽だということが主な理由となる。男声合唱のトップテナーは、主旋律も多く高音も多発するため体力的な面からいうと明らかに男声トップの方が大変だったから・・・練習の方は、来年1月21日の演奏会に向けた新しいステージ曲の初見大会・・・このステージはアンサンブルトレーナーが指揮するアラカルトステージとなっており、多田作品(この合唱団は多田作品しか歌わない)の多くの組曲の中から5曲が選曲されていた。そしてその5曲は、男声合唱をメインとして歌っている私にとっても初めて歌う曲(聴くのも初めて)で、改めて多田先生の多作に驚いた。ただ曲の感じは、多田節満載という感じではあった。体調的には、ブレスの方もかなり安定してきた感じはする。完調まであと少しという感じ・・・で、この合唱団での最初のステージは、11月12日の東京男声合唱フェスティバルになる予定、このイベントは以前の所属団で10年弱続けてオンステしており、その団から離れた昨年は客席で聴くだけで寂しかったので、今回あの浜離宮のステージで歌えるのはとっても楽しみにしている。もちろん「タダタケを歌う会」なので、他の団体も多く歌うであろう多田作品については、良い演奏をするしかないというプレッシャーはあるかな・・・にほんブログ村

2017.06.04

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1