2005年06月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

命を刻む半目差のレース

本因坊戦の最後は、半目差で決まった。アマチュアから見ると半目差というのは無いも同然。こんな微差で一生を左右するような大勝負が決した時の対局者の気持ちは、私などには量りしれない。それにしても、碁は長丁場の試合であるが、途中激しいやりとりがあっても、最後の最後に薄紙一枚差で勝負が決まるのは、神秘的でさえある。 これと似た面白さがあって、見るのが一番好きなスポーツがある。それは自転車のロードレースである。途中に激しい攻防があったり、豪快な大逃げがあっても、最後には鼻の差で決まることが多い。多くのレースでは、山あり谷ありの難コースを200km以上も走り続けているのに、最後の最後に凄まじい半目をめぐる争いで決着する。ある意味これほど神秘的なレースはないであろう。 途中で逃げを打つ選手は、逃げを成立させるのも大変であるし、仮にそれに成功してもほとんど捕まってしまうのである。であるからこそ、果敢に逃げる選手は勝率は低いけれども、すごく高く評価されるのである。このあたりは、寄せに勝負をかけるタイプの方が勝率が良いけれど、宮沢9段のようなロマン派も評価される囲碁界とちょっと似ている。(ただ、私はもっとロマン派の評価が高くあるべきという思いがある。) ところで、長丁場であるのに、最後の土壇場で勝負で決まるレースと言えば、これも大好きなTV番組「どっちの料理ショー」がある。様子を見ていると相当な収録時間らしい。お互い死力を尽くしてこれでもかと最高の料理で魅せようとする。 しかし、勝負がもっとも揺れるのは、どうも最後の盛り付けの瞬間のような印象である。思いがけず付け合せに目玉焼きが登場したとか、雑炊が付いたとか、主役よりもそんな差で決まってしまうのは、当時者にはたまらんであろうが何とも面白い。 いよいよ、ロードレースの最高峰ツールドフランスが、7月2日から始まる。

Jun 30, 2005

コメント(2)

-

不純森林浴場

先日子供と一緒に、ちょっとした森の遊歩道を歩いた。私には久しぶりのハイキングで、いい気持ちだったのだが、子供の方は途中で飽きてしまったようだ。「もう、いいよ。戻ろうよ。」などと言う。きれいな景色を見ても面白くないのかな?などと思いながら、ふと自分の少年時代を思い出した。そうだ、私も家族と森歩きをするのはあまり楽しくなかったのだ。 私の父も、家族を連れてよく歩きに行った。でも、私はすぐに疲れてしまうし飽きてしまった。普段は一日中でも山を走り回っていても疲れなかったのにである。今、はっきりとその訳を理解できる。子供にとって、景色を眺めながら道を歩くなどという行為は不純なのである。山では、昆虫を採り、山菜を採り、藪をかき分けたり危険な沢を下って冒険する事が面白いのである。 そして今、父の気持ちも良く理解できるようになった。普段の運動不足の解消やストレスの発散には、ハイキングは最高である。腹も少しは引っ込むかもしれない。何と不純であろう。まさに、不純森林浴場である。私もいつの間にか不純な大人の仲間になってしまったみたいだ。 もっとも私の子供は、単に体を動かすのか嫌いなだけのようである。

Jun 29, 2005

コメント(2)

-

対局のコンディション

明日は、大事な碁の試合がある。若いころは、前夜に深酒したり、当直明けで徹夜で参加したりなどという事はざらでコンディションなど考えた事はなかった。若いとは言え、さすがにそれで負けたこともあると思うが、若気の至り、時間は無限にあると思っていたので仕方がない。最近は、いつも忙しくてコンディションどころではない事が多かった。 今日は、珍しく仕事も落ち着いていて昼過ぎには帰ってきた。さて、この時間をどうしようか碁会所でも行こうか、としばらく考えたが結局家族サービスに遊びに出かけることにした。しばらく、家族で遊びに行っていない。この季節は、仕事か碁の試合で週末が潰れることが多いのである. 肥満児の子供の事を思い、森にハイキングに行った。私自身も、久しぶりに何時間も歩いた。その後は、近くの海で海水浴。楽しかったが疲れきった。その後、レストランで調子に乗って飲みすぎた上に、疲れているのでひどく酔いが回る。 また今回もコンディション作りに失敗してしまったようだ

Jun 25, 2005

コメント(2)

-

私に八百長疑惑

床屋で週刊誌を読んでいたら、元力士のTとWの対立のきっかけは、Wが一門のガチンコの伝統を破り、八百長に手を染めたからだと書いてあった。真偽は知らぬが、ありそうな話ではある。本当だとしても、うわさによるとそれが日常的な業界らしいから、体格で不利があるWの気持ちも分からぬでもないなと思った。もし、そうであったなら相当の葛藤はあったのだろうな、などと考えているうちに、ふと引っかかるものがあった。 そうだ、私自身も過去にそんな葛藤を経験したことがあった気がする。確かにあった気がするが、それが何だったのか思い出せない。万一にも碁の試合ということは考えられない。仮に、契約が成立していても、それを忘れて勝とうとするような性格である。どうしても思い出せなかったが、家族とショッピングセンターに買い物に行った時に突然記憶が蘇った。 ペットコーナーの入り口にズラリと並んだ、かぶと虫入りのかごを見た瞬間である。そうだ、これである。少年時代、私もほとんどの友達も昆虫採集に熱中していた。どこでも同じであると思うが、人気はかぶと虫、ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタといった大型の甲虫類である。少年時代の大部分を過ごした場所は火山灰土が広がる地帯で栄養が足りないためか、それらの大型の昆虫でも未熟なものが多く、立派な形のものは少なかった。大きく成熟した昆虫を採集して飼っている子は、一躍尊敬と羨望の的となった。 ある時、衝撃的な事態が発生した。なんと、町に昆虫を売る店が出現したのである。これは一大事である。みんな、興味深深で見に行くと、立派なかぶと虫などを売っている。しかし、友達の前でこれを買う子は一人もいない。みんな、意地がある。でも、隠れて買う子は、いるんじゃないかなと思った。そんな事をすれば、裏切りであり、まさしく八百長である。許せない行為である。 しかし、私も誘惑にかられて葛藤したような記憶がある。たぶん、禁断の実には手を出さなかったと思うが、一度くらい手を出してしまいその記憶をしまい込んだような気もする。はっきりとした記憶がない。 それにしても、最近の店はすごい。角まで入れると15cm以上もあるような、外国産の大型のカブトムシがたくさん並んでいる。子供のころ図鑑で見て、驚愕し、別世界の存在だと思っていたものが、今は簡単に手に入るのである。なんとも、夢のない時代になったものである。

Jun 22, 2005

コメント(0)

-

レストランで一局楽しみました

碁は手談としばしば言われる。言葉を交わさないのに、着手を通してお互いの考えが伝わり、会話が成り立つ。碁の面白さの大きな要素と思う。そのためか、私はレストランなどに行ってもそのような思考をしてしまう癖がある。 今日は、以前から気になっていた小さなイタリアレストランに入り、家族で昼食を楽しんだ。思った通り、いい食材を使い、しっかりした手作りの味で文句のつけようがなかった。それと、手談?の腕も相当なものだったので、堪能できた。 子供と妻と私の3人で注文したのは、スパゲティーセット(ちょっとした前菜、ドリンク付)を2つ、ピザ一つ、トマトサラダ、セットのドリンクはオレンジジュースとコーヒー。これが、当方からの着手である。 ここでまず、オレンジジュースという着手に対する応手が相当に興味深い。たいがいは、「オレンジジュースはいつお持ちしますか?」と聞いてくる。これは、大きな間違いはなく常に80点以上の応手であろう。何も聞かずに、食後または食前に出してくるのは、状況によって妙手にも悪手にもなり得る手である。他の着手のレベルが低い店なら、どちらにしても何も考えずに出したのだろうと思うだろう。相当な打ち手の場合は、こちらも考えさせられる。オレンジジュースは、小さな子供が飲むのだろうから、最初に出してあげようと考えてくれるためか、最初に出てくることも多い。これは相当の打ち手である。しかし、この店は何も聞かずに食後に出して来た。これは、高段の応手である。おそらく、子供がジュースを先に飲んでお腹が一杯になったら困ると考えてくれたのであろう。 次に取り皿を出すかどうかである。3人で、この注文内容なら取り皿を使ってみんなでコース料理風に食べたいのだな、とすぐ理解してくれなければ初段は遠いであろう。しかし、こちらが言うまで取り皿を出してくれない店はかなり多い。当然この店は、取り皿を出してくれた。 次に、料理を出す順番である。一気にいく皿も出したり、脈絡もなく出来た順に出してくる店は当然初級者である。サラダ、ピザ(この順は逆も面白い)、スパゲティーの順で出せれば、5級以上である。ただ、順番だけでなく出すタイミングでその実力が問われる。今日の店では、食べ終わるころにちょうど次の料理が出され、しかも味付けの違うスパゲティーもちゃんと順番に出てきた。ワインなどやりながら大人の会話を楽しむ時には、多少料理の間隔を空けてほしいが、家族の昼食ならこれが良い。トマト味のピザとスパゲティーの間以外は、取り皿も料理ごとに出されてきた。完璧である。 今日は、思いがけず言葉を使わない会話を楽しむことができた。

Jun 19, 2005

コメント(0)

-

好きになってもらう道

安田プロが始めた囲碁普及の最初の動機も、ある自殺した子供のことを知って、囲碁を覚えていたら死ななくて済んだのではないかと考えたから、と読んだことがある。 一度、子供を連れ、安田メソードによる子供の初心者向けのポン抜きゲーム大会に参加したことがある。ゲーム感覚で大人と子供が一緒に遊べて、囲碁の入り口として素晴らしいものだと思った。 ただ、そこから興味を持続させて好きになってもらうのは、なかなか難しいものだと思う。いい先生のいる子供教室など、いい環境や親の努力がないと難しいと実感している。 うちの場合は、私の自業自得とは言え妻の協力がないのが痛い。一時、子供囲碁教室に連れて行っていたが、私の忙しい時に妻が連れて行ってくれないので致命的である。私が相手をするのだが、子供が周囲にいないと張り合いが生まれにくい。それと、教室の先生は教えるというより遊んでいるような感じで相手をしてくれるのだが、親の私だとどうしても何か教えたくなってしまうのがいけないようだ。 そう言えば、安田メソードの会場でもすごい光景をを見た。会場に極端に集中力のない子がいて、よそ見したりしてちっとも打たない様子だった。 そのお母さんは、ヒステリックな声で「早くしなさい!何やっているの!打ちなさい!」と叫び続けていた。子供の方は、しかられると余計に意固地になって、打とうとしないように見えた。集中力のない子の治療に囲碁は役立つとは思うが、これでは余計に悪化させてしまう。この子の前途を思うとひどく暗い気持ちになってしまった。 私も人の事は言えない、子供に興味を持ってもらうには大人の忍耐力も重要だと思う。 ところで、羽根泰正先生がテレビの対談番組の中で言っていたことに衝撃を受けたことがある。それは、直樹さんを育てるために、予め自分の奥さんに碁を教えて、更に直樹さんのお兄さんに碁を教えたというのである。 そして、自分では全く教えずに他のプロの囲碁教室に兄弟そろって行かせたというのである。 何とすばらしい作戦であろう。直樹プロを一流プロに育てたのは、泰正先生ではなくて泰正先生が用意した環境だったのだ。さすがに、一流棋士らしい見事な仕掛けである。

Jun 18, 2005

コメント(0)

-

囲碁の恐るべき力

昨日の日記に対して、慶次さんから貴重なエピソードを紹介するコメントをいただいた。「甥っ子が小学校に入って間もなく虐めにあった時、義兄が祖父の相手をさせるために囲碁を習わせに行かせたところ、それはもう夢中になって、仲間の虐めも苦にはならなくなって(やはり打ち込む物があると)、自信も付けて学業もぐんとのびたそうです。」 何とも素晴らしい話で、感激した。そして、こういう話は実はかなり多いのではないだろうかと思った。昨日、囲碁に対して現実逃避型の依存になることは少ない、と書いた。しかし正確に言うと、仮に現実逃避から囲碁の世界に入っても、ひとたび熱中すると囲碁が極めて有効な精神安定剤兼リハビリ治療となって、現実逃避であり続けることが成立しないのではないか、と今日考えた。 これが確かだとすると、何ともすごい囲碁の力である。いじめから学校に行けなくなったり、現実世界になじめない子供達にとっての有効な治療法になるかもしれない。 ただその場合、最も難しいのは熱中させるまでの道である。

Jun 16, 2005

コメント(4)

-

ご心配なく。囲碁覚えてください。

前回の話題は、ブログめぐり中にふと思った事から半分冗談のつもりで書いたのだが、ちょっと刺激的すぎたかもしれない。わださんから、次のようなコメントをいただいたので今日はこれに答える話。「これから囲碁をはじめようと思っていた成人男性です。大変興味のある話題でした。ちょっと、身が凍りました。囲碁よりも、もっと社会的に話題になっているのがたとえばこれですが↓http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/03/03/6681.html(パチスロ依存症の話。借金を続けたり、子供を車において熱中。。。)nipparatさんのいう、囲碁の熱中も依存症と言ってしまえるのでしょうか。お意見お聞かせください。」 依存症とは簡単に言うと、特定の行動にのめり込んで習慣的に行動し、まともな生活に支障が出るような状態である。 この分野については詳しくはないのだが、精神的な依存症の中にもいろいろなタイプがあるようだ。もっとも厄介で且つ仕事柄よく見かけるのは、現実逃避的な行動としての依存症である。アルコール依存などもこの要素が大きい。これらは治療が必要な病気と思われる。囲碁に熱中している人には、このタイプはあまり多くないと感じている。 自分の技術の向上が楽しみで夢中になってのめりこむ場合は、依存症というより「自己実現のための行動」の範疇に入る場合が多いと思う。仕事にひどく支障が生じるほど熱中すれば、依存症の範疇に入ると言えるが、大人でそこまで行くケースは、ほとんど見たことがない。 子供の場合は病的熱中症はしばしばあって、私自身がそうであったし、身近で見聞きすることも多い。いずれにしてもこのケースにおいては、たいがいは病的な熱中状態はいずれは去って、「自己実現のための行動」の範疇に戻ってくる。 また子供の場合は、囲碁への病的な熱中時期というものが、人生にマイナスに働くことはほとんどなくて、必ずプラスに働くと信じている。私は、熱中するという行為自体にも価値があると思っているが、それより何と言っても囲碁がすばらしいものであるという事が一番の理由である。創造力、分析力、判断力、精神力など、様々な能力の訓練になる上に、一生を通しての趣味として人生を豊かにしてくれるからである。また、ある時期学校の勉強をしなくても、大学の入学試験程度の事に支障になるとは、まず考えられない。 更に、囲碁自体の価値が高すぎるので、パチスロやらテレビゲームの場合と同様な心配をする必要はないと思う。大人になって囲碁を覚えて、夢中になりすぎて仕事を失うとすれば、さすがに困った事ではある。しかし仮に一回くらい仕事を失ったとしても、それに匹敵するほど囲碁を趣味にすることは価値が高いと言っても過言ではない(話半分に聞くべし)。 ただし、賭碁にはまる場合は別に考える必要がある。当然、博打依存症の要素が大きくなってくる。もっとも、碁の場合は上達する楽しみやゲーム自体の楽しさが大きすぎるので、その心配もほとんどない。 とにかく結論としては、あまり心配せずに碁を覚えた方が良いということ。まず間違いなく、人生を豊かにしてくれるのである。

Jun 15, 2005

コメント(5)

-

知らぬが仏のお母さんたち

ブログ巡りをしていて、ふと気づいたことがある。それは子供を囲碁教室に行かせているお母さん達のブログがかなりあることである。そして、そのお母さんもお父さんも大概は碁を知らないか初級者であるらしい。そう言えば、以前うちの子供を時々連れて行った教室にも、お母さん達が迎えに来ていた。 最近は、お父さんでなく、お母さんの方が積極的に碁をやらせようとするケースが多いのだろうか。30代~40代の男性で碁を趣味とする人が少ないと言われているので、そうなっているのかも知れない。だとすると、これは私にとっては驚くべき事態である。 夫が碁ばかりやっているので、妻は碁を憎んでいて,子供には碁はやってほしくないと願っているものだと、昔から思っていた。実際、私の周囲ではどこでもそうであった。当然、我が家でもそうである。 元々碁を趣味にしている女性が、母親になって子供にやらせるのなら良くわかるが、そうではないようだ。推測するに、ピアノや習字の教室と同じような感覚で行かせているようである。とすれば、碁がそのような存在として認められた事は喜ばしいことである。 ただ別の理由として、過去にそのお母さん達の周りに碁キチというものがいなくて、その存在の凄まじさを知らないのではないかと思う。いわいる知らぬが仏というやつである。 もし子供が碁キチの入り口に来てしまうと、その時気づいても遅い。もう、やめさせようとしても不可能である。 もっとも、もしピアノ教室と同じ感覚だとすると、子供の方の感覚もそれと同じなのかも知れない。私も昔ピアノ教室に行っていたことがある。親や先生に褒められることが楽しみだった気がするが、よく思うとピアノは嫌いだったのだ。だから、家ではやらされて最小限の練習をするだけだった。 もし、囲碁教室には行くけれど、家では碁はやらないとすると、その子は碁が嫌いのはずである。 碁というものは好きになったら最後、学校の勉強をしないのは当然で、食べる時間も寝る時間も碁につぎ込み、碁の夢しか見なくなるのである。私が中学のころ、あまりの狂気ぶりに恐れをなした親が碁盤を隠してしまった事があるが、全く無駄な抵抗であった。 学校の勉強もして、他のお稽古事もして、碁もそこそこやるというような状態を、お母さん達が望んでいるとしたら、私にはその方がよっぽど狂気に思えるのだ。

Jun 12, 2005

コメント(6)

-

何と勘違いが勘違いだった

4月3日の記事 で、紹介した学生時代のTさんとの一局について、驚きの新事実が発覚した。その碁は、私が大学に入学した年の学生団体戦において、当時黄金時代だった東北大のエースTさんと対戦した一局である。私は、ずっとこの碁に勝ったと思っていたのだが、数年前に相手のTさんと話した時に、それは勘違いで実は私が負けていた事がわかったのである。それで私も納得していた。 関東甲信越大会に参加した時に、当時Tさんとチームメイトだったヒロさんに話かけられた。彼は、私のブログを見てくれていたのだ。そこで、例の一局について教えてくれたのである。 何と、その碁は実は私が勝ったと言うのだ。記録にも残っていて、棋譜も送っていただいたので今度こそ間違いない。彼によると、この碁に負けたためにTさんは6勝1敗となり全勝を逃し、ひどく悔しがっていたそうだ。その思いが高じて逆に勘違いしてしまったのであろうか。私は、内容があまり良くない覚えがあったので、負けたと聞いて納得してしまったのだった。 以下の図がこの碁で特に印象に残っている場面である。白番の私が序盤に定石を間違えて劣勢だったのが、黒が楽観したようで追い上げて勝負になってきた場面である。ハイライト ここで、白1とつけた手が狙いすました一手で、今見ても鋭い手だ。しかし、その後のハネアゲが手拍子で、横に引いて根こそぎ稼ぎながら黒を攻めていれば、ここで決まりそうである。この後は、2転3転して結局白1目半勝ちとなっている。寄せで必死に計算して、勝ちを読んでいたのも思い出した。 今回、懐かしい棋譜を送っていただいて、当時の光景や感情までもが目の前に浮かんで来る気がした。棋譜の力を改めて知らされた。そして不思議な物語は、ようやく完結することができた。ヒロさんに感謝。

Jun 11, 2005

コメント(2)

-

十代選手の話 その2

何でもすぐに吸収してしまう能力がある十代の時間は貴重である。しかし、おそらく彼らはそれを自覚しているわけではないであろう。私の十代の時のことを考えても、自分の頭はいつまでも柔らかく、人生はほとんど永遠である、と思っていたような気がする。今から振り返ると、テレビのプロ野球中継を見る時間の半分でも碁の勉強をしていたら、と思う。 能力を伸ばすために、十代をいかに使うかという事と、もう一つ重要なポイントは、当たり前かもしれないが「環境」であると思う。 今回は、十代選手を見ていろいろと考えさせられた。特に気になったのは、私の田舎の代表として来ていた、高校生のT君である。都会で修行してから田舎に転居して、高校に入ったころは、既にすぐにもプロ棋士になれる程の実力に見えた。プロへの思いもあったようだが、事情が許さなかったのかも知れない。その後の2年ほどの間に、彼はその県では敵なしで勝ちまくっている。 しかし、この環境は彼には不幸であると思う。際どい勝負ができる相手が周囲にいないのである。そのような環境だと、どうしても甘くなる。2年前から、碁は巧みになったかも知れないが、強くはなっていないと感じた。本来なら、県代表クラスといい勝負になってしまうような才能ではないはずである。 私の田舎の県には、過去にも突然都会から強豪がやってくることが度々あった。すると、しばらく勝ちまくることになる。それによって周囲のレベルが引き上げられれば良いのだが、どうしてもそうはならない。勝ちまくっているうちに、その人の方が少しずつ周囲のレベルに合ってきて引き下げられてくるのだ。人はこれを、引き下げ優先の法則と呼ぶ。 例の、我がチームの少年達もこれから同じ問題が生じるであろう。これから少しでもよい環境が得られるように考えなければならない。

Jun 9, 2005

コメント(0)

-

若さの恐ろしさ

週末に、恒例の県別対抗団体戦である第51回の関東甲信越静囲碁大会に参加してきた。この大会には20年ほど前から何度も参加しているが、今回ほど面白かった大会はなかった。それは、「若さ」というものの素晴らしさを目の当たりにしたからである。 この大会は、ほとんど温泉旅館で行われていて、当初からは大人の社交という要素が強かったようだ。原田実先生が第一回大会に参加した時も、「若い人が少なくて気恥ずかしいような気分だった。」と以前に仰っていた。 私も、故郷の代表として初めて参加したころは学生だったのだが、このころは自分と近い年の人はほとんど参加していなくて、何とも心細い気がしたものである。当時は、舞台の出し物にストリップショーがあったり、際どい姿のコンパニオンが呼ばれたりしていた。若い人の参加が多い近頃だったらチョッとまずいような、心身ともに大人の大会であった。今回、我がチームは13歳と15歳の少年を連れて行ったので、そのへんを心配していたが、健全な前夜祭でありほっとした(公式発言)。 この大会は1チーム5人編成で、通常は県代表の常連が参加するのだが、今回はなぜか人が集まらず、どうせ負けるなら思いっきり若手を連れて行こうという事になったのだ。最近は、カトケンさんやエイジさんなどの強豪を揃えて行っても1~2回戦で負けることが多く、ましてや今回のメンバーでは最下位かもしれないと思っていた。 ただ一つ、私はある秘策を考えていてこれを実行した。前夜祭後に親善対局を設定して、他県の顔なじみの選手に頼んで我がチームの少年と打ってもらったのだ。この時に、本来なら3子の手合いの相手には2子、2子の手合いの相手には互先で打つように私が強引に設定したのだ。相手は酔っ払っているのに対して、少年は全力で向かっていける。結果は負けはしたが、互角の勝負をして大いに自信がついた様子であった。勝負の世界において、錯覚ほど怖いものはない。大人の錯覚はたいてい惨めであるが、少年の錯覚は奇跡を生む。 翌日の本番、二人の少年の戦いぶりには恐れ入ってしまった。相当に格上の相手に対しても全く気後れしていない。と言うより、相手が全国区の有名選手だとも知らないので、負けるはずがないと思っていたようだ。信じれらないような快進撃で格上の選手を食っていた。 出足が悪く気持ちが落ち込み気味だった他のメンバーも、少年達に引きづられるように調子を取り戻して3局を終わって、チームとして勝ち越していた。スイス方式なので、予測が難しかったけれど、最終の4局目の結果次第で半分より上に行けるかもしれないという状況になった。 好ムードの中で、最終局は何と5人で4勝と最高の結果が出た。特に、少年二人は、いずれも相手の大石を仕留めて快勝していた。それぞれ四将五将の中で上位に食い込み、チームも何と16チーム中4位と奇跡的な成績を収めた。 大人なら予測がつくと諦めムードになったりするが、少年は常に無心で全力でぶつかることができる。大人の方が少年のひた向きさに完全に引きずられた。少年の勉強のためになどと考えていたが、勉強させらたのは大人の方であった。 そして、彼らは間違いなくこの大会中に実力を上げたはずである。この団体戦が終わって、一転して彼らは私の敵になる。なんとも、恐ろしいことになったものである。

Jun 8, 2005

コメント(6)

-

前回の問題の答え 石塔の後の奈落

前回の問題 の答えは、正解図である。 捨石が働いて押す手なしで、白がつぶれとなる。損するのを避けようとして、黒7を先に打つと、右側から白に押される手が生じて、逆に潰れてしまうので注意。実戦は、石塔の一歩手前で作戦変更して、以下のようになった。おそらく、これが一番味良く取れる手だと思った。実戦図この後、黒から右側をはね出すのは、白が2線にうけて更に味良くなる。

Jun 6, 2005

コメント(4)

-

勝負師とはどのような人間か

「自分の目で見たのか?」 研修医時代に師匠によく言われたし、今では私も口癖のように発している言葉である。自分の目で確かめずに、人の話や報告書を信用してばかりいると必ず痛い目に遭うという事を、この業界の人間なら誰でも知っている。いや、おそらくどの業界でも同じであると思う。 例外は唯一つ、マスコミという業界であろう。先日の日本兵騒ぎでは、事実と決めつけて派手な特集を組んでいた。もっとも、他所が報道しているのに自分の所だけ報道しないわけにはいかないであろうし、半分嘘と思っていても大騒ぎしてショーに仕立てるのが、彼らの商売なのかも知れない。 さらに言えば見るだけでは足りない。真実に迫るためには、聞いて、嗅いで、触れて、押して、叩いて見なければならないのである。勝負事も同じであると思う。これに関連して、たいへん面白くて貴重な経験をした事がある。 昔、妻とドライブに行った所で土産屋に入った。ふと見るとそこに、すごく整った形で、しかも色は原色調の小さなカボチャがいくつも置かれていた。手にとって叩いてみると、どうも固い樹脂のような材質の作り物であった。実際、箱の横におもちゃのカボチャと書いてある。なんだ本当に玩具か、と少し残念な気持ちになった。そこに妻が来たので、「これ、本物だと思う?」と聞いてみた。すると彼女は、本物だという。私が、作り物だよと主張しても譲らない。こうなると、お互い勝負事が大好きなので必然的にどちらともなく「じゃ5万賭けよう」、と言い出して賭けが成立した。勝負師の妻にしては何とも今回は軽かったな、と思っていた次の瞬間、私は驚愕の光景を目にする事になった。 彼女が、「じゃあ、よく見ててよ」と言うと、爪をかぼちゃに突き立てのだ。すると爪が、おもちゃカボチャに入り込み、汁が出てきたのだ。そう、彼女は勝負が成立する前にあらかじめ爪で確認してあったのだ。もう、ぐうの音もでない。まさしく、本物の生物たるカボチャであった。「おもちゃカボチャ」とは、おもちゃとして使うカボチャという意味であったのだ。 爪を立てるという行為は、五感を総動員する診療行為の中にも存在しないのと、おそらく無意識の道徳心が働いて、私の盲点だったのである。この勝負は、まさしく天国から地獄だったこともあり、強烈な衝撃を受けた。さすが、妻は勝負師である。私など足元にも及ばないと実感した。 真の勝負師とは、ありとあらゆる感覚を利用し、情報収集のためには手段を選ばない人間に違いない。わたしのようなお人よしが、太刀打ちできるはずがないのである。

Jun 3, 2005

コメント(9)

-

車は急に止まれるか

本日の局面 私の白番。ここで、変化図のように石塔の筋で終わりという、ひどい勝手読みをしていた。ところが、石塔に進んでハマルのは白の方であった。最終図から、黒の返し技は? そのまま突っ走っていれば、天国から地獄に落ちるところであった。一旦できた流れの中で手を止めるのはなかなか難しいものであるが、実戦では奇跡的に手が止まった。最初の局面で、白から最も味の良い決め手は?実戦で私が打った手より、もっと良い手があるかも知れない。

Jun 1, 2005

コメント(4)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- ささやかな幸せ

- 【CHANEL】ホリデーラッピング 始ま…

- (2025-10-31 15:00:05)

-

-

-

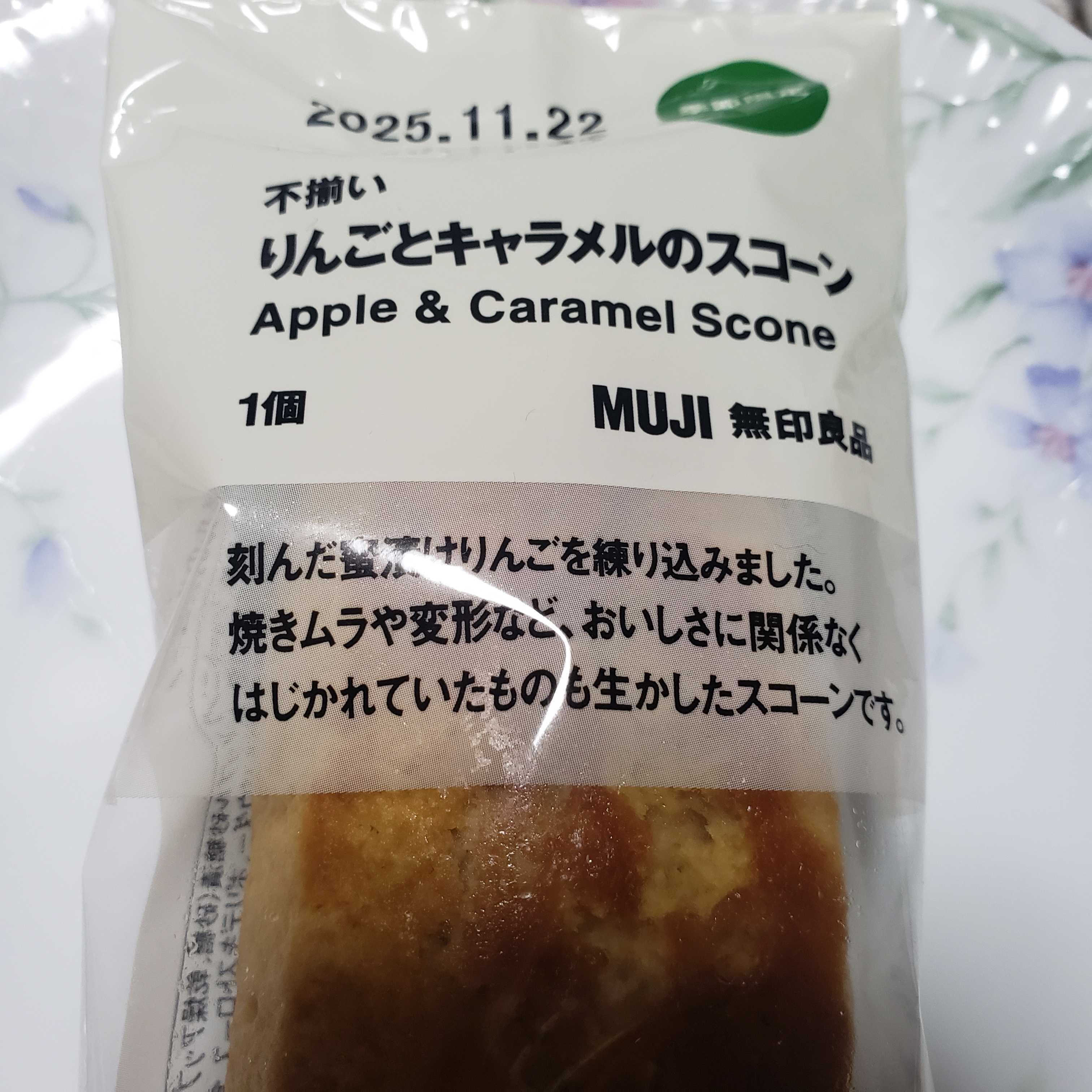

- 大好き無印良品

- 無印良品 季節限定 りんごとキャラ…

- (2025-11-16 10:50:04)

-

-

-

- 「気になるあの商品」&「お買得商品…

- 激安!91%オフ!5940円→518円!デザ…

- (2025-11-17 17:06:09)

-