2005年12月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

今年のこの一手

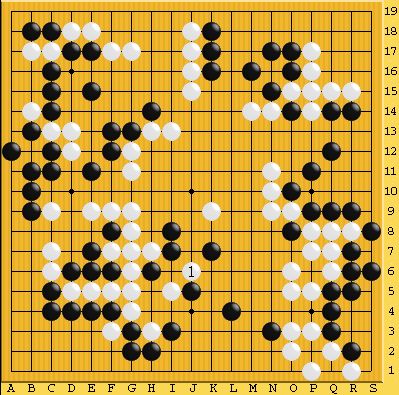

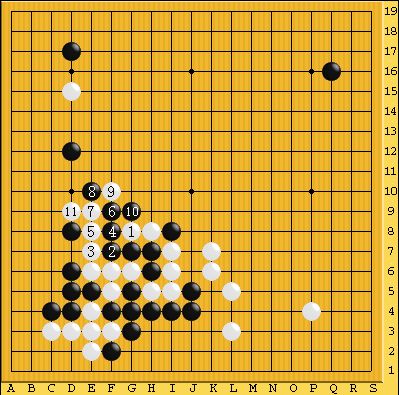

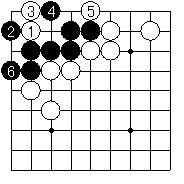

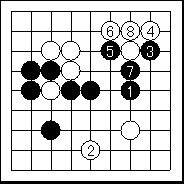

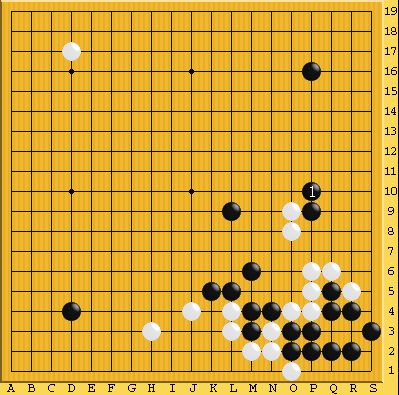

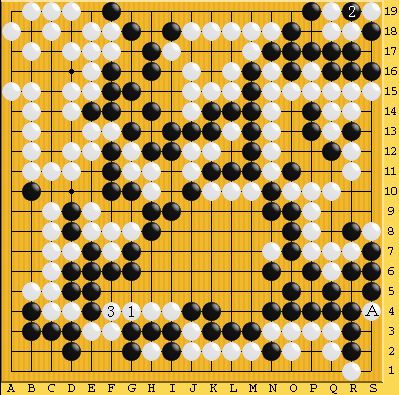

私の「今年のこの一手」は以下の白1である。最高に集中した状態からひねり出し、難しい碁を制することができた。 黒は金沢東栄氏。序盤に中央を制圧し自分ではうまく打てたと思っていたのだが、黒もしっかり地を稼いでいて形勢は微妙。下辺の黒に寄り付きがないと白が苦しそうである。 今黒が中央を伸びてきたところ。黒もここを打たないと形勢に自信がなかったのかも知れない。白はここを素直に受けるとおそらく勝てない。 パンチを入れるならこの瞬間しかない。必死に考えて浮かんだ手がこの白1である。以下のように進行して黒が潰れてしまった。 白3のあてに対して一目逃げるのは、下につがれて下辺がうまく連絡できない。この後に黒が中央をあててから下辺に押さえ込んでも、白は一線に下がっていて渡りと中央切りが見合いになる。今年のこの一手は、周囲の条件が妙に白にうまくできていて幸運もあったが、最高に魂の入った手だったと思う。 さて、もう一つ以下の図の黒1は最近ネット上で見た碁から取材した一手である。 この手を一見した瞬間は、なんとのろくて弱気な手だろうと思った。自分の目だけを確かめた手だと思ったのだ。 しかし、この手はそこの白一眼をしっかり奪っている。さらに、自分の目を絶対安全にして下辺か左辺の白のどちらかは絶対に取るぞという、亀のような強い意志から生まれた手なのだ。実戦でもこの後、左辺の白を取ってしまった。 この亀の一手には魂が入っている。その魂に触れて感動したのである。この手を打ったのはブログ仲間のpgさんで、かの女はこの一手で「亀の殺し屋」の称号を手に入れたのは有名である。 棋力に関係なく魂の入った手はすばらしいと思う。pgさんが将来高段者になってこの手を見たら、その愚直さに驚くかもしれない。しかし、その時の思いが蘇ってきて感動し海亀の涙を流すに違いない。 私も若いころだったら、この亀の一手の価値にも気づかなかったかも知れない。今は、魂の入った手を残したいと強く思う。

Dec 31, 2005

コメント(6)

-

今年のこの一局

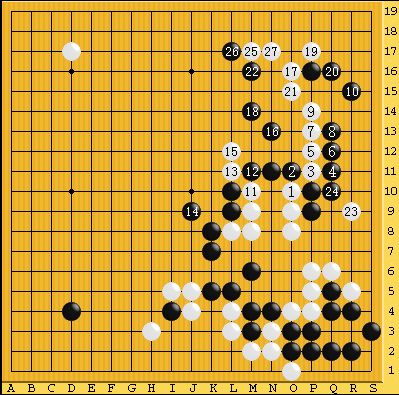

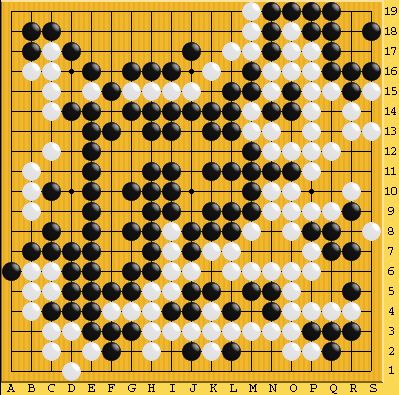

最初から最後まで上手く打てた碁なんて、今まで一局もない。どんなにしっかり打ったつもりでも、どこかに不満が残るものである。 ちょっと前まで、上手く打とうという意識が強かった。そうすると私の場合、あまして勝とうとするような碁になる。一昨年あたりはそれがピークに達した気がする。しかし、そういうのはいい結果に結びつかない。だいたい薄くなって苦しくなる。 今年、手元にもなく忘れていた棋譜を思いがけず手にいれることができた。それは以前の日記にも書いたが、大学一年の時の大学選手権(団体戦)で、優勝した東北大学のエースTさんに唯一の黒星をつけた碁である。私のブログを見てくれていたTさんの後輩ヒロさんから棋譜を送ってもらって、当時の対局中の感情までも蘇ってきたのだ。 並べて見てびっくり。すごく下手くそなのだが、実にのびのびと好き勝手に打っている。ポイントをあげられてもめげずに自分なりの構想を持ち続けている。こんな碁を打っていたのかと自分で感心してしまった。 そもそも、素人がプロのマネをしてどんなに上手く打ってもたかが知れている。下手でもメチャクチャでもいいから魂の入った碁をもう一度残したい、と思うようになった。 「今年のこの一局」にとり上げたこの碁は、世界戦男今村文明氏との碁で私の白番。久しぶりに魂の入った碁を打てたと思う。 ハイライトは、以下白1の手。ここは、ゲタにかけて絞るくらいの相場で白が悪くないのだが、気持ちが入りすぎていて止まらなかった。今村さんも白のあまりの凶暴さに怯んだかも知れない。左下黒を取って優勢となり、その後も強烈なプレッシャーに耐えて押し切った。 来年も魂の入った碁を一局でも残せたらと思う。明日は時間があれば、「今年のこの一手」ハイライトシーン 総譜

Dec 30, 2005

コメント(2)

-

嬉しさを倍増させる酒

今年も、あっという間に終わろうとしている。次から次へと課題が目の前に出てきて立ち止まる暇もなかった年だった。嬉しいこと、つらいこと、いろいろあった。ここ数年、山と谷が年々大きくなっている気がする。ジェットコースターみたいなものだ。 つらい事を思い出すとほとんどが仕事がらみである。何とか一年無事に乗り切った充実感はあるが、仕事で感じるのは嬉しいというよりほっとする気持ちである。 嬉しいことを思い出すと、なぜかすべて酒を飲んでいる光景が思い浮かんで来る。1 招待選手に勝った夜に、家族と新宿で高級中華料理を堪能しながら飲んだ紹興酒。2 学会セミナーの講演を無事終えた後に、関係者と焼き鳥屋で飲んだ生ビール。3 公開対局で依田碁聖に勝った後の立食パーティーで、みんなから祝福されながら飲んだビール。4 弟子のI君の結婚式で無事に挨拶を終えて、飲んだワイン。「最高の挨拶でした」と言われて調子に乗って、主賓でありながら飛び入り宴会芸まで披露してしまった。 不思議なのは、幸せを感じるのはその出来事自体よりもその後の酒を飲んでいる時である。酒は嬉しさを倍増させてくれるものだと思う。逆につらさを癒してくれる。 ところで今日もちょっと嬉しい酒を飲んでいる。阿含桐山杯というプロアマオープン棋戦への招待状が届いたのだ。来年も嬉しい酒を何回か飲めたらいいなと思うが、つらい事も増えそうなのでどうなることやら。

Dec 28, 2005

コメント(2)

-

囲碁の強力なライバル出現

例年のように24日の夜に慌てて子供のクリスマスプレゼントを探しに、おもちゃ屋に出かけた。 おもちゃ選びにはいつも苦労する。手ごろな値段で、面白くて飽きずに、品が良くて、ずっと心に残るようなおもちゃを選びたいと思うのだが、ピンとくるのはなかなか見つからない。気に入ったやつはすでに似たようなのが家にある。 候補も見つからず、店内を3周くらいした所で、暗い棚にひっそりと置かれた見かけぬゲームを見つけて足が止まった。 フランス発のボードゲームで、日本、フランス、ドイツで大賞を獲得したらしい。名前はブロックス。面白そうだし、他にいいのが見つかりそうもなかったので、すぐにそれに決めた。 今日、早速家族でこのゲームをやってみて、驚いた。子供も楽しめて、こんなに優れたボードゲームは久しぶりに見た。 2~4人で遊べる。ルールはいたって簡単。テトリスみたいな形のプラスチックのマスを最初は隅から始めてボードにたくさん置いた方が勝ち、自分のマス同士は辺を接してはだめでどこかの角を接していなければならない。それだけである。 このルールを聞いただけで、わかる人もいるであろう。そう、形は違えど本質は囲碁に極めて近いゲームなのである。つまり、マスをたくさん置くために、自分のテリトリーを広げて相手のテリトリーを侵犯するゲームである。ただ、囲碁よりも相手のテリトリーの侵略はし易い。 攻撃と防御の戦略が非常に面白い。棒状のマスや入り組んだ形のマスや小さなマスをいかに効率よく使うかが勝負である。頭を使おうと思えばいくらでも使えるが、子供でもすぐにとっつくことができるゲームであり、非常に優れたゲームと思う。 子供にはお勧めのゲームであるが、ちょっと心配もある。また、囲碁の強力な競争相手が一つ増えたかもしれないのだ。 ただ、囲碁を知っている人がやってみればすぐわかるが、このゲームは囲碁と共通点が多いのと同時に、囲碁の方が圧倒的に深い。もしかしたら、このゲームで頭の体操をした子供にそろそろ飽きたころに碁を教えると、碁の面白さがすぐわかるかも知れない。囲碁愛好家は、ぜひ一度やってみてはいかが。 ところで、今日ネットでブロックスのことを調べてみてびっくり。ネットならおもちゃ屋の3分の2くらいの値段で買えた。

Dec 25, 2005

コメント(0)

-

今日の感動3

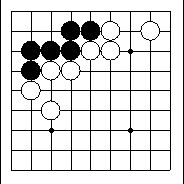

前回の解答は以下の、白1、3、5。 黒から左辺の曲がりが劫立てにはならない前提であるが、損劫にならない白の劫立ては3つである。この黒地は5目。白から普通にどちらかをハネル図に比べて、左辺で白地が一目減っているが黒地も一目減っているので損得はない。

Dec 23, 2005

コメント(8)

-

棋士横山孝一先生のご冥福をお祈りいたします

横山孝一先生の亡くなられたのを知った。86歳だったということだが、最近まで見事な飲みっぷりで歳を感じさせなかった。 私が先生を知ったのは数年前で若いころを知らないけれど、体格が良くて、颯爽としていて、それでいてユーモアがあって、私には同じ時に逝かれた藤木悠さんみたいな雰囲気が感じられた。 地元に住み、何と41年間にも渡って十数か所もある地元新聞主催の県選手権の予選会場を回り、観戦記を書き続けたのである。選手権だけでなく、朝日も毎日もほとんど毎回県大会に顔を出して碁の手直しをしていた。田舎のわりにこの県の平均的なレベルが高いのは、横山先生の影響が大きいと思う。 静岡県の人はそれが普通のように感じているようだったけれど、移住者の私には不思議で素晴らしい光景に映った。都会以外では県大会に棋士が毎回来る県はまずないであろう。 打っていただく機会がなかったのが残念だけれど、私もたくさんの碁を手直ししていただいて、攻撃的で厳しい着想に触れて大いに勉強になった。先生が亡くなって、そのありがたみをこれからさらに感じると思う。 観戦記も独特であった。たいていの観戦記というのは、選手のエピソードや最近の囲碁界の話題などを入れ込んで読み物にしようとしている。 これに対して、横山先生の観戦記はそんな事を書くスペースがもったいないとばかりに、手の解説で溢れているのだ。先生の碁への尽きない情熱から作られたスタイルなのだと思う。ご冥福を祈りたい。

Dec 22, 2005

コメント(0)

-

今日の感動 2

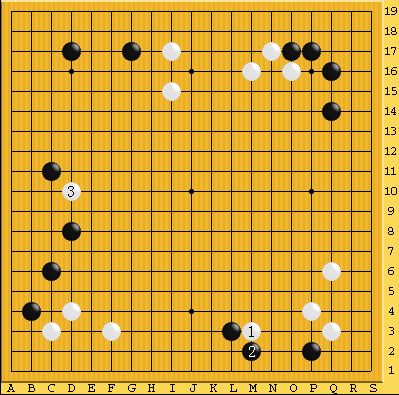

早速、「今日の感動」第2弾 ネット上で見つけたプロの碁から取材。劫争いの途中で、白からこの黒に対して劫立てをする場面。 さて、どう打つのが一番劫立てが多くて、しかも損をしないであろうか?もしかしたら常識なのかも知れないが、私は知らなかったのでプロの精密さに感動したのである。 局面

Dec 21, 2005

コメント(0)

-

もうじきクリスマス

世間はクリスマスムードが盛り上がってきた。駅前には、電飾のみごとな巨大ツリーがあるが、住宅地の所々にも手のこんだ電飾で楽しませてくれる家がある。ここ数年で急速に電飾が増えてきた気がする。みんなの心の余裕の表れなら嬉しいことである。 私も10年くらい前に、12月から正月にかけてベランダに電飾をするのに凝っていたことがある。 酒場の入り口への階段を飾っていた色電球付コードをもらったのがきっかけで、自分でも買い足してベランダが立体的に浮かび上がるような電飾を毎年作っていた。なかなか幻想的な作品になって、当時は町にもほとんど電飾は見かけなかったが、けっこう喜ばれたようだ。 その後、引越しの時にコードが壊れてしまい電飾はしなくなってしまったが、今は他の家の作品を眺めて楽しんでいる。最近は、サンタの人形電飾とかいろいろと手の込んだ小道具が売られているようだ。 さて、肝心のクリスマスであるが我が家では毎年極めてささやかである。特に申し合わせているわけではないが、おそらくある事件がきっかけなのだと思う。 まだ子供がいなかった頃のクリスマス。妻がご馳走を用意してくれた。私の遅い帰宅を待って料理の仕上げをして、お互いにワインを注いでいよいよ乾杯というまさにその瞬間であった。 「ピー、ピー、ピー」とけたたましい音。そう、ポケットベルによる職場からの呼び出しである。仕方なく、ワインにも料理に手をつけることなく出かけた。早く帰るつもりだったがままならず、結局夜中の2時過ぎになってしまったと思う。翌日は休日ではなかったので、大急ぎで料理を食べて寝たと思う。 結婚記念日とか誕生日などは、同僚に「今日は~だから何かあったら頼むよ」という事もできるが、クリスマスだけはそうもいかない。 あの日、出かける時の妻の悲しそうな様子が心に残り、忘れらないクリスマスであった。あんな思いは2度としたくないので、我が家のクリスマスはささやかなのである。

Dec 20, 2005

コメント(0)

-

わたいご名局細解 記念9路盤対局4

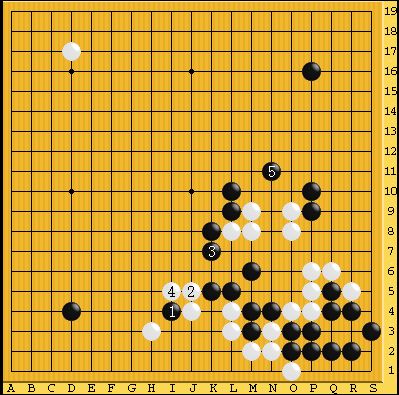

注目のわたい碁記念対局が終了したので、前回の第3弾に続いて本日は最終第4弾。参考図1 前回作った参考図1では白勝ちになるので、黒1の手で7につける手を提案した。さて、白2でその一路上に打つとどうなるか。参考図2 上図のように2線にのぞいて這うのが強烈であるが、このように変化して白の勝ちは動かない。実戦でものぞくチャンスはあったがその変化は以下。参考図3 白10となって黒の薄みがあるため、白は取られずに勝ちになる。実戦で下辺に一間に構えられた局面では、黒に勝ちはないようである。この後、右下を黒からセキにする手順はあったのだが、その変化は以下。参考図4 上図の局面がセキにした変化であるが、白4に置く手が上手い手。隅に一眼作らせてはだめなので、先手で渡って白勝ちになる。 このあたりでは、白の勝ちがはっきりしていて控え室の記者達も帰り支度を始めたのであった。しかし、ここで誰も予想しない囲碁史上に残る大英断がpgさんによってなされた。何と、ジゴ黒勝ちにするという提案であり、これによって一気に難解で息詰まる終盤戦となったのである。実戦図 上図が実戦の進行である。白1、3の狙いに対してわびすけさんの黒6が見事なシノギ筋、さらにpgさんの白9の手が鋭い決め手となって、大熱戦の末白の盤面2目勝ちとなった。 私は最初、白1で単に白9または白11が良いと思っていた。実戦の白1、3は損になって白が逆転されるのでは?と思った。ところが、実はそれは間違いだった。単に白9には黒4、単に白11には黒9でやはり2目白勝ちになりそうで、結果に変りはないようだ。 pgさんの読みの深さには恐れ入ってしまった。最初から最後までお互いに妙技を繰り出した見事な碁だったと思う。 記者室でも、張う対小林覚戦に並び今年を代表する碁、との声が高かった。さらに、想定内ではあるがpgさんの深い読みとサービス精神が関係者の目に留まり、次期NHK杯の聞き手に抜擢され、すでに交渉中との噂も耳に入って来ている。

Dec 18, 2005

コメント(7)

-

自選対局4

前回の局面で白の次の一手は、下図の出切り。以下黒26までは、ほぼ一本道に近いようだ。黒20で、ぶつかって行けば白4目は取れるが利きがいろいろ生じて得にならない。 この局面で、黒は26の所ををついで右上の白に手を入れさせて上辺に展開すれば、いずれ白23の石も先手で取れるので十分の形勢である。しかし、実戦では病気が出てしまった。 実戦は下図の黒1。何とこの羽根先生の石を取りに行っているのだ。目を取る手が見えたので衝動的に取りに行ってしまったのだが、取りに行くと右上と上辺の黒の味が悪くなるのでこれは無茶だ。 ところで、以前から気になっていてたまらないことがある。それは、スカパーの囲碁チャンネルで何年も前から流れ続けている日本棋院ビデオシリーズのコマーシャルの一場面である。 梅沢プロの「何と大の依田先生の石を取りに行ってるんですね」というセリフ。大の依田先生とはどういう意味なのだろう?大先生の大の位置がここに来たのか、またはこの時依田先生は少年棋士でなくて大人だったという意味なのか? さらに以下のように進行した。白6に対して取りに行くなら白10の利きをなくすように打たなければならないが、右上の味もあって結局取れないので予定変更したのである。取りに行って忙しい所で一手パスになってしまい、白30までですでに勝てない碁になっている。 互先の碁では特にそうだけれど、格上の相手と対戦する時にはチャンスはそう何回もないし、長期戦になるほど不利になるので、決められるチャンスの時は一気に決めてしまえというのがT先生の教えでもあり、私の信条である。これでひどい事になることもあるけれど、私の武器であると思っている。

Dec 18, 2005

コメント(0)

-

名人Oさんと碁の実力の話

「初段」と言ってもどれくらいの実力なのかさっぱりわかならない。初段の中でも、9子くらいの差がありそうなのだが、さらに最近は20子くらいになったかも知れない。それは、囲碁ソフトが初段と認定されたからである。 あれが初段とは、いくらなんでもひどすぎる話だ。機械に合わせて打つとけっこう勝負になってしまうかも知れないが、人間なら一日で理解できるイロハが理解できていない。あちこちくっつけて、自分の弱い石も補強せず、相手のほとんど地のような所にもどんどん入っていくのがコツである。当たり当たりで石を取る能力だけは優れているが、一手でも空いていればどんな石でも逃げられる事が多い。 「アマ6段」も6子くらいの幅がありそうだし、「県代表クラス」なども定義は知らないが4子くらいの幅があるだろう。プロ棋士にも相当の幅があるのだが、この話題はタブーだ。 もっとも、どんな基準を作っても正確な実力の評価は難しい。勝負事における実力というのは、実際に対戦した当事者同士でないと本当のところは分からないのだ。 相撲や柔道では組んだ瞬間に相手の実力がわかるとよく言われるが、逆に言うと組むまでは分からないのである。 昔、面白い話を聞いたことがある。T先生の碁会所で時々手合わせしたOさんがヨーロッパの何処かの都市の囲碁クラブを訪問した時の話である。 Oさんは私に2子くらいの手合いだったが、そのクラブでは連戦連勝だったそうだ。その地のナンバーワンの打ち手もOさんに歯が立たず、周囲にはたいへんな名人に見えたらしい。 ところで、そのしばらく前にその地に当時全盛だった中国のジョウ衛平が訪問したとのこと。クラブの人たちにとっては、Oさんとジョウ衛平とどっちが強いのかというのが最大の関心になった。 Oさんに「Oさんとジョウ衛平とどっちが強いのか?」と聞いた。Oさん「私の方が弱い」。周囲は信用しなかったらしい。「今度、顔を合わせたらぜひ勝負してくれ」と言ったそうだ。今でもそのクラブでは、Oさんは伝説の人となっているはずだ。 有名な真剣師四宮米蔵なども、本因坊と打つまでは地元の人は当然日本一強いと思っていたはずである。勝負の世界では、こういうそれぞれの人たちの思いも面白さである。

Dec 17, 2005

コメント(0)

-

シリーズ今日の感動1

ネット棋院の「今週の感動」のパクリだが、あちらは開店休業みたいだから良いだろう。ネットで見たプロやプロ級の対局から、感動した場面を掲載するシリーズ。 今日ネットで発見した、中国名人戦 古力七段(黒)対ユウ九段の一局から。以下の場面で、白1から3が策のある手順。 白3は、次に白が下辺を2段に押さえて黒切り取った時にシチョウ当たりになる。先に3から打つと下辺白つけに対して、黒は上ハネになるのかどうかは分からないけれど、3は絶対に近い利きなのでこれが手順である。 さて、ここで黒の次の一手が今日の感動の一手である。私なら、受けしか思いつかない所であるが、その一手とは? その一手は、以下の図の黒1である。非常に説明が難しいが、この後の変化を見れば何となく理解できる。下受けとの交換を利かしと見て、下辺のサバキの手がかりにしようという手である。 このタイミングでないといけないのかどうかが素人には難しいが、左辺受ける前に左下を連打されると受けを省略して戦いに引きずり込まれてしまう感じになるので、この瞬間が最良の手順なのであろう。 上図黒つけから手順の妙も素晴らしいけれど、感銘を受けたのはもっと別の意味である。感動というより衝撃に近い。 左辺肩つきされた瞬間に下辺つけるという発想そのものに衝撃を受けたのである。この碁は、ネットの実験的な碁ではなくて、タイトル戦である。 柔軟というか迫力というか、私から見るとすごいと思うが、おそらく古力プロにしてみればごく自然の着想から生まれたものだと思う。 根本的に碁の見方の広さが違うのだ。「碁は変化するもの」などとここでもよく書いているけれど、こういうのを見ると、ちっとも自分はわかってないなと思い知らされる。どうしても「カタツキから押さえられてはいけない」とか、「左辺を地にしなくては」という思い込みに発想が縛られてしまうのだ。 その後の進行は以下。 互いに見事な手順で、黒は下辺で治まり一段落した。このようなダイナミックな動きの碁は見ていて最高に面白いし、プロの凄さにしびれる。

Dec 17, 2005

コメント(0)

-

自選対局3

黒の次の一手は以下の1。白は当然の反発で2。黒は3を先手で利かして、勢い黒5までとなった。黒はちょっと八方破れだが、「こうなる所」とのコメントをいただいた。さて、ここで白の次の一手は? だすさん絶好調。

Dec 16, 2005

コメント(2)

-

一億円貯まりました。

ようやく一億円の貯金が貯まった。と言ってもタイゼムの中の話。 人の碁に賭けては大分損しているので、それがなければもっと早く達成できたのだが、こればかりは止めれらない。 それにしても、50手まで見ても勝敗の予想がなかなか当たらないのは面白い。碁の勝敗には50手までの優劣はあんまり関係ないな、と実感することができたのは大収穫だ。私は序盤の勉強をほとんどしないし、50手までに優勢であることはほとんどないから、これが真実ならたいへん嬉しい。 ところで最高の大金持ちは何と130億、気が遠くなる数字。さて、こつこつと貯金をためていくか、ホリエモンのように勝負に行くか。

Dec 15, 2005

コメント(3)

-

自選対局 2

この局面で白の次の手は1のつけ。右側の押しを打たずに、右辺の2目と中央黒石のどちらかに迫って行こうとする作戦である。単純に押してくれるとありがたく伸びて黒の引きも良い手になるのだが、そうは楽させてくれない。 さて、白5までとなって黒番。黒の方が忙しくなって難しい場面。次に私が打った手は何処か? 素人の手だが、直樹先生に「ここは気合でそう打ちたいところですね。」と言われた手。

Dec 13, 2005

コメント(4)

-

自選対局

羽根直樹先生との2子局から。今、黒と1と引いた場面。1はちょっと重い手であり、その一路上に飛ぶ手の方がよかったようだ。 アマの対局だと、この辺の局面から黒が主導権を取ることが多いのだが、そう楽はさせてくれない。局面を打開する次の白の一手は?

Dec 11, 2005

コメント(10)

-

追い詰められて

ネット碁の話。負けがこんでいる同士の対戦。お互い背水の陣。しかし、例によって序盤から稼ぎすぎて薄くなり、苦しい展開になってしまう。さらに、ほとんど半潰れという状況になってしまうが、ここから開き直って勝負手連発。相手も勝ちを意識しているのか、だんだんおかしくなってくる。ついには逆転。あとは、秒読みに追われて手に汗にぎりながら必死に逃げ切った。 ほっと一息ついたところで、ある事に気づいてはっとした。何とこの勝敗で相手が降段してしまったのだ。呆然としているのが、パソコンごしにも伝わってくる感じがする。あいさつも忘れてその場に留まっている。もしかしたら、大声を上げて物に当たっているのかも知れない。 タイゼムの降段の規定は厳しい。20局を7勝13敗で降段してしまう。7勝13敗などという数字は、実力がかなり抜けていなければ、あっさり食らってしまう数字である。 負けが込んでくると、だんだん焦りだす。日本棋院ネットやパンダのような仕組みだと、降段してもちょっと勝てばすぐに上がれる仕組みだが、カンキネットやタイゼムでは最初からやり直さなければならないので、降段の痛みが大きい。 尻に火がつくと、相手を選ぶようになる。こうなると、だんだん手が伸びなくなって更に勝ちにくくなる。この追い詰められる感覚は、一発勝負のトーナメント大会では味わえない緊張感である。これはこれで、精神修養になるし、厳しい勝負の醍醐味も味わえる。

Dec 6, 2005

コメント(4)

-

囲碁展覧会3

本日の出品作品 「アリの巣」 私の白番のネット碁。真ん中をドカッと取られた代償に右下方面を大きく地にした。いくらなんでも、中央の黒のアリの巣が見事過ぎて白だめだろうと思ったら、4目半白勝ちであった。 この碁の布石は以下。あまりの変化に呆れてしまう。 「ねえ神様、アリの巣はいつできるんですか?」「わかんないね」

Dec 3, 2005

コメント(0)

-

終盤の激闘 2

昨日の局面から、白の次の一手は1。これは劫立てにはなっていないので、黒はさらに右上の劫を取ったが、白3と打たれて窮している。今度は、黒は下辺受けなければならないが、その後に白からさらにその周辺に最低4劫は利くので右上の2段劫が白勝ちになる。あえて劫立てにならない1と打ったのが絶妙の決め手であった。 白1でAに劫立てする手もある。これだと、黒は右上を解消して振り変わりとなる。それでも、実は細かく白に残るようではあるが、秒読みで計算するのは困難であり冒険になる。実戦図

Dec 1, 2005

コメント(0)

全19件 (19件中 1-19件目)

1