2005年02月の記事

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

反則負け

今日の週間碁で気になる記事が2件ありました。 一つは、向井芳織さんがプロ試験に合格したという記事です。彼女が2年前の十傑戦で入賞した時に見ていたのですが、その時の印象が強烈だったからです。上位に進出してからは、さすがに苦しい碁が多かったのですが、そこからが並みの打ち手とは違いました。秒読みの中で、ハンカチを握り締めつつ盤面に集中し、勝負手を次々と繰り出していく勝負根性と読みの正確さに、見ている方も圧倒されるほどでした。実力に比べて入段までに手間取った印象ですが、これから世界を目指して頑張ってほしいと思います。 もう一つは、林対加藤の名人戦での林さんの反則負けの記事です。当時は、不思議でたまりませんでしたが、プロではたまにあるようです。羽根泰正先生が以前に、自分が一番反則負けが多いかも知れないと言っていましたが、珍しいところでは途中で石がずれたというのがあったそうです。その時は両負けになったそうです。実は、石がずれたのは私も一回経験があるのです。以下の実戦図がその碁です。私が白です。実戦図今、白が上辺を切り取って黒1と受けたところですが、この時にはすでに石がずれていたのです。実は白Aの石は本当は一路左にあったのがずれて、ここにいたわけです。これは、二人とも最後まで気づかずにいて検討していて初めて気づいたのです。この時は、反則負けにならずに勝敗通りになりました。 囲碁規約を読むと、石がずれた場合は、○勝敗確認後であればその通りとする○対局途中でずれているのに気づいた場合は、元に戻して続行する○戻すのに同意しない場合や、すでに石があって戻せない場合は両負けになるという事らしいです。碁会所で見物していると、石がずれてしまうのはよく見かけますから、アマチュアの大会でも気づかず済んでいるのがけっこうあるかもしれませんね。 プロの対局では、劫を取る番で次の劫立てを考えている場面がよくありますが、あれはとても真似できません。自分だったら、絶対取り番を忘れる自信があるので、すぐ取り返します。そのおかげで、今までは幸い無事故で来ています。本日の問題今日は寄せの問題です。上辺を、白から寄せるにはどうしたらいいでしょうか?上の実戦図を見ていて思い出した形ですが、以前この形で正解に気づかず、終局後に4目損を指摘されて発狂した事があります。問題として出されれば簡単ですが、実戦だとちょっとうっかりしそうです。

Feb 27, 2005

コメント(2)

-

棋聖戦 in 賢島

棋聖戦第5局、羽根棋聖にとっては地元でしたが残念な結果となりました。なぜかどの碁も結城プロの得意な碁形になってしまう気がしますが、あえて受けて立とうという事なのでしょうか。前回対山下戦も、3連敗して開き直っていい碁が打てたそうですから、次局から期待します。 今回の対局の舞台である奥志摩賢島(かしこじま)は、以前日帰り圏内に住んでいたので、結婚当初に妻と二人でよくドライブに行った思い出の地です。湾の中に松が生えた小島が転々と浮かんでいて、綺麗なところです。このあたりは海からすぐに山が切り立っているような独特の地形が多い所です。パールロードの山頂付近から眺める英虞湾を中心にした壮大で美しい景色を見ていると、心が洗われて、つらい事もみな忘れるようでした。英虞(あご)湾内の見物には遊覧船がお勧めで、不思議な形をした島々の間を巡って行き、途中で御木本真珠の発祥の地なども見えます。遊覧船は、大手観光会社の大きな遊覧船と地元の組合の小さな遊覧船の2種類がありますが、一つ選ぶなら組合の方を選んだ方が良いです。地元の人が、直接マイクでガイドをして面白い話をしてくれます。 賢島では宿泊はあまりした事がないですが、一度プロバンスという小さな洋風ホテルに泊まったことがあります。お洒落で落ち着いた感じのホテルです。地元の牡蠣や伊勢海老などの海の幸を南欧風のバーベキューにしてくれて、腹一杯食べて大満足でした。

Feb 25, 2005

コメント(2)

-

華麗その2

前回の問題の場面で、白が打ってきたのは実戦図1です。打たれた瞬間は不思議な所に来るなあと思ったのですが、見れば見るほど味わいが出てくる手です。普通、黒の一間飛びのライン上に打ちたくなるものですが、左の模様に入り込まれて持て余す危険があります。模様を大事にしつつ、黒石に圧力をかけた何とも味わい深い一手なのです。理屈は抜きで、この場面をじっくり眺めてみてください。黒の立場で打たれたらどうですか?もう、どうしたら良いかわからないでしょう。さて黒はどうしたでしょうか? 実戦は、以下実戦図2のように進みました。白は、先手で2、5を打ち、中央に厚みを作り、右上かかりにまわりました。何とも華麗なうち回しです。この白は、西日本最強の西村修さんです。実戦図2 実は私は5強の中で西村さんの碁が最も好きです。中央を意識した攻めの棋風で知られています。けして形が崩れず、じっくりと厚みを作ってから強烈な手筋が飛んできます。その一方で、一本調子ではなく、この碁のような華麗な変わり身も持ち味だと思います。また、さばきや凌ぎも鮮やかです。私個人的には、碁の鮮やかさという点で西村さんが一番ではないかと感じています。もっと優勝していておかしくないと思うのですが、2位が多くて、優勝は一回しかありません。これは、芸術派であるがゆえに勝負に対してややあっさりしたタイプだからと思います。2年前の十傑戦を見ていましたが、ずっと絶好調で決勝に進み、決勝でも大優勢になっていたのに、なお緩まないために混戦になって逆転されてしまいました。でも、そういうところも、私のように何でもいいから勝てば嬉しいという凡人には、魅力なのです。

Feb 24, 2005

コメント(2)

-

華麗 記事2件

本日の問題 私の公式対局から題材を取りました。黒が私、白は豪快な棋風で知られるトップアマ選手です。ここで白の手番、白は黒の下辺の2子に圧力をかける手を打ってきました。ここで、どう来るかといろいろ考えていた私の予想をはるかに上回る才気溢れる手です。 白は何処へ打ったでしょうか? 今日、2日遅れで週間碁を見て、気になる記事を二つ見つけました。まず、中部のプロ試験で柳沢理志さんが入段したという記事です。新聞では、愛知県出身となっていましたが、本当は私と同じ長野県出身です。おそらく、吉岡先生の内弟子になっているのでそう書かれたのでしょう。才気あふれる感じの碁で、最近の中部の入段者の中では将来もっとも期待していいのではないかと思います(失礼、他の方も期待してますよ。)。将来、羽根棋聖と並ぶスターになる可能性を秘めていると思うので、ここ数年の間に猛然と勉強して頑張ってほしいです。注目選手として覚えておいてください。 もう一つは、鈴木紀之さんが北海道のチャンピオンになったという記事です。だいぶ昔ですが、彼のお父さんと顔見知りだったので、当時東京で修行していた彼が帰省した時に頼まれて打ったことがあります。たぶん、小学生か中学になったばかりだったと思うのですが、すごく強くて驚きました。形は忘れましたが、中央付近で消しに行った私の石に、肩つきしてきた手がカッコ良くて印象に残っています。2~3年で入段するんじゃないかと思っていましたが、その夢は叶わなかったんですね。厳しいものです。

Feb 22, 2005

コメント(2)

-

三劫

前回の問題の解答例図を動かしてみてください。お互いが劫を取り合い続けると、3劫無勝負になります。しかし、白からは3線右側の劫をついで本劫にする選択があり、黒は例図の最終のように左側の黒だけ助ける選択があります。この碁はコミがないので、実戦では黒は右側の黒を捨てて黒勝ちになりました。しかしもしコミがあると、ここで黒が譲ると碁は極めて微細なので、互いに劫を取り合い3劫無勝負になったかもしれません。 この形の3劫は珍しいのではないでしょうか?特徴は、石数が非常に少ないこと、直接攻め合いに関係する白石に劫がついていない事です。 この形は、以下の実戦図のような手順からできました。途中で、白13は失着で黒が15につげば両劫で白駄目でした。白13では、15に打ち欠きから行くのが正しい手順で結局同じ形に戻ります。実戦図 パンダに3劫無勝負の時はどうするのか問い合わせたところ、一旦どちらかが投了して判定申請を事務局にしてほしいとの事でした。 ところで、3劫無勝負と言えば本能寺の変前夜の算砂と利玄の対局が有名ですね。以前何かで読んだのですが、当時招待されれば泊まっていくのが普通なのに、なぜかその日だけは対局後に帰ったので夜襲に巻き込まれなくて助かったそうです。算砂は、すでに変の事を知っていたのでしょうか?当時、戦国武将達は囲碁を使って戦略の研究をしたそうですが、3代の天下人に仕えた算砂は、実は影で彼らを操っていたのではないかと考えてみたくもなります。いずれにしても、日本で囲碁が発展したのには、初代碁所の算砂の貢献が極めて大きいと思いますので、第一回の囲碁殿堂の一人に選ばれたのは当然でしょうね。

Feb 21, 2005

コメント(2)

-

珍形

本日の問題これは、私のネットの実戦に出現した極めて面白い形です。今、白1と劫を取ったところです。さて、ここの結末はどうなるでしょうか?。級位の方は、実際に碁盤に並べてやってみるのが一番だと思いますよ。

Feb 19, 2005

コメント(0)

-

新たなハンバーグも魅力

たいていのハンバーグの美味さは、肉汁にあると思う。周囲は香ばしく焼かれ、ほおばると肉汁があふれ出す。上手に焼かれたハンバーグは、他の肉料理にはない最高の快感を味わえる。肉汁の美味さを引き出すには、玉ねぎとかパン粉などの脇役も重要なポイントであると思う。だいぶ前に、あるレストランで牛肉100%でおそらくつなぎが入っていないハンバーグを食べた事があるが、パサパサして肉汁も美味しくなくて大いに不満だった。コックは何か挑戦したかったのかも知れないが、とても商品にはなっていなかった。 しばらく前に、子供にせがまれて近くのハンバーグのチェーン店に入った。炭焼きなのだが、牛肉100%とある。以前の記憶が甦り嫌な予感がした。しばらくすると、熱々の鉄板に球形に近いハンバーグが運ばれてきた。この形にはびっくりした。これでは、中まで火が通らないか、通そうとすれば焼き過ぎになるのではないか?ステーキのレアなら肉の旨みを味わうには最高だが、肉汁を味わうハンバーグが生では具合が悪い。と考えていたら、更に信じられない光景が目の前に展開した。何と、店員が目の前でナイフでハンバーグを二つに切って、割面の方を鉄板にぎゅーっと押し付けたのだ。私は、止めてくれーと叫びそうになった。これでは、せっかくの肉汁が外に出てしまうではないか。 憂鬱な気分で、ハンバーグをナイフで切って口に運んだ。うーむ、、、、、何だこれは、悪くない。ハンバーグには、ほとんどまたは全くツナギは入っていない、そして香ばしく焼けた周囲以外はほとんど半生である。こんなハンバーグは、初めて見た。当然肉汁はあまりない。しかし、生肉の美味さが味わえる。そして、練った生肉の食感と周囲の香ばしさとの共演が、何とも面白い。良く調和しているとも言えないが、けっこう乙なものである。食べながら、謎解きをこちらに迫ってくるような不思議なハンバーグだ。ステーキに比べてひき肉が取れれば良いのだから、経済的な良さもありそうだ。そんなわけで、新たなハンバーグの美味さを発見した。しばらく病み付きになりそうだ。私が時代遅れで、こういうのはけっこうあるのだろうか? この店は、下記。http://www.habi.ne.jp/sawayaka/

Feb 18, 2005

コメント(2)

-

巧みな技

前回の問題黒は、実戦図のように黒1と肩をついてきました。これに対して、下を這うのは中の黒が厚くなり、下辺の白の位が低くなって左下の白も働かなくなるのでつらいのです。それで、白2と反発したのですが、ここで黒3と渡ったのが何とも憎い手です。今度は、白Aから突っ切りは打てません。最初の肩つきした黒とハザマに出た白の交換がたいへんな利かしになるからです。勢いで実戦のように変化しましたが、黒はいい形で渡ることに成功しました。この黒の打ち方は、プロの目から見ても正しいのか私にはわかりませんが、芸の高さを感じて恐れ入ってしまいました。 この黒は、高齢でなおアマのトップにいる平田先生です。さすがにトーナメントでは体力的にかなりたいへんなようですが、碁の強さを維持しているのは驚異的です。特に、黒番で相手を締め上げるような攻めはすごい迫力です。しかも、形勢判断が確かなので、攻めながらもあまり無理はせずに、さっと逃げ切ってしまいます。若い頃を知る人によると、精密機械のような碁だったそうですが、それに加えて、年々芸が深くなっているようです。仕事から引退後は、プロの研究会にも参加して碁の勉強をしているとおっしゃっていました。 私の身近にも、高齢になってからますます強くなっているような方もいます。このテーマは、またあらためて書きたいと思います。

Feb 17, 2005

コメント(0)

-

ガソリンスタンドにおけるインフォームドコンセント

車の免許を持っていても、車の構造などをよく知っている人はどのくらいいるのだろう。私は、毎日運転はするのだが、からっきし機械には弱く、車もしかりである。そこで、ガソリンスタンドに頼らざるを得ない。今の行きつけのガソリンスタンドの良いところは、技術が高い事と、こちらが面倒になるほどに説明をしてくれて当方の希望を聞いてくれる事である。一昔前なら面倒がって敬遠したかもしれないが、ある事件をきっかけにして、このスタンドの良さを強く認識したのである。 今の車を買ったのはもう10年近く前になる。忙しい合間をみて、中古車屋に買いに行った。もう薄暗くて、車の色もよく分からなかったが、比較的座席が広いのが気に入って50万ポッキリで購入した。ところが、窓が閉まらなくなったりたびたび小さな故障が起きて手がかかる。元々何か問題ありの車だったのかも知れない。 2年ほど前のことだが、走行中にオーバーヒートしてしまい、たまたま近くにあったスタンドに入ると、ラジエーターに水を入れてくれて「これで問題ない」と言う。その後、用事で名古屋に行ったのだが、着いたところでまたオーバーヒートしてしまった。この時も近くにスタンドがあったので見てもらうと、ラジエーターが壊れて水が漏れてしまったので車を置いていけと言う。と言っても、また取りに来る時間がないので応急処置で何とか帰れないかとお願いしたが、「絶対駄目」と強行な姿勢。交渉して、近くのトヨタの店で修理してもらう事になり、一旦トヨタの店に車をあずけて用事を済ませてから再び寄った。事情を話すと、「温度計を絶えず見ながら水を足して走れば問題ない」と言われたので、そのようにして無事に帰って来てから修理に出した。 この時に関わった人はいずれも車のプロだが、三者三様でいろいろ考えさせられた。診療に例えると、最初のスタンドではあまりに楽観的な見通しを言った事になる。次のスタンドでは、他の選択肢を示してもらえなかった。最後の店では、選択肢を示してもらったので、私は自己責任でその選択をする事ができた。ここで、最初のスタンドは技術が未熟だったと思われるかも知れないが、それは簡単には言えないだろう。よく、「病院では肺炎と診断されたのに、近くの医院では風邪だと言われたのであそこはヤブだ。」と患者さんがおっしゃることがあるが、肺炎もたいてい最初は風邪から始まるのだ。望ましいのは、「今は風邪だけれど、こじらすと肺炎になったりして大変だから、よく休むようにしてください」と可能性を言う事だろう。ただ、大人であればそのくらいの事は当然のことと認識していてほしいという希望もなくはない。そういう意味で、遠出をして2回目のオーバーヒートをしてしまった私にも相当の落ち度があったと反省した。 相変わらず車に弱い私だが、それ以来、例のスタンドの主人の長い話もしっかり聞くようにしている。

Feb 16, 2005

コメント(0)

-

実戦詰碁の解答

昨日の局面から、白は以下のような手順で黒(私)を仕留めました。この後、黒はどうあがいても駄目詰まりで押す手なしになります。 実戦図こういうのは、やるほうは気持ちいいですが、やられる方は情けないものですね。事件また、教師が刺殺されるという、痛ましい事件がありましたね。それにしても、怪しい侵入者に対してどうして背中を見せたんでしょうか?いい先生だったというから、いつも若者を信じていたのかも知れませんね。以前にも書きましたが、教訓「知らない人を相手にする時は、背中を見せるな」を、もう一度このページを見ている友人達におくりたいと思います。本日の問題局面図この碁は、私の白番で黒はあるトップアマです。白は、右辺でやや無理なうち方をして苦しいのですが、上下の黒に寄り付くのが狙いです。ここで黒は、どういう打ちまわしをして来たでしょうか。黒Aと打つのは、白Bののぞきが利いていて渡れません。実戦は、黒に見事な芸を見せつけられました。

Feb 15, 2005

コメント(0)

-

ポカその2

前回の問題の正解実戦図1の放り込みが厳しい一手です。白は凌ぎながら、下辺の黒の目を脅かしています。黒は攻めを継続するために仕方なく、実戦図2のように一目抜きましたが、ひどい駄目詰まりになってしまいました。本日の問題実戦詰碁です、上記実戦図2から白はどう仕上げたでしょうか?ポカその2 今日は、私の対戦相手のポカの極めつけです。相手は、あるトップクラスのアマで私の白番。すでに黒に上手く打ちまわされて、敗勢である私は、右上で無理な劫をしかけ投げ場を求めた所です。今、下記局面図の白1と劫材を立てたところで、相手が黒2と打ってきたため、私が白3と打って、何とただで大儲けをしてしまったのです。このミスはどういうミスなのか対局中は理解できなかったのですが、後で聞くと劫材を立てる番と勘違いしてしまったらしいのです。普通なら、それでも何か劫材を打ってあれば問題ないのですが、よりによって私が先に打った手によって無劫になってしまったのです。これは、ある意味歴史に残るポカだと思われます。ところが、私も情けないことに、秒読みに追われて右上の白の石が頓死してしまい結局負けてしまいました。この石は、いろいろ味があり劫にするくらいは簡単だったのですが、、、。実はこの碁は相当に急所の碁で、勝てば大変な一局だったのですが、まあこんな碁を勝っても後々ろくな事はないとしたものでしょうね。ポカの局面

Feb 14, 2005

コメント(0)

-

ポカ

前回の問題局面で私は、下辺の白にも目がないのに気が行ってしまいました。ここは、一直線に上辺の白を取りに行くのが正解でした。取る手は、いろいろありそうですが一番味が良いのが、変化図1です。2で1の右に押さえるのは、上を一本出てから真中のぞきくらいで味良く死にです。変化図1の3の手をうっかりしました。次にポン抜くと、上の切りとあたりが見合いになるので、白は脱出できません。白2で外に出ようとすると、変化図2で上辺の石が取られます。この形は以前にもうっかりした事があり、盲点に入りやすいようです。黒1で、単純に外を止めても白かなり危ないですが、白1に対して伸びて受ける余裕はないので、やや味悪です。ポカ 今日のNHK杯の張名人の打ちまわしは見事でしたね。自分だけ地を取って、相手の地になりそうな所も全部荒してしまうという、全盛期の趙治勲を彷彿とさせる打ち回しでした。 それで思い出したのですが、学生時代に対戦したH君は、それの更に上をいく棋風でした。何しろ、自分はほとんど地模様を構えず、相手が構えると片っ端から打ち込んで、そこに自分の地を作ってしまうのです。私の極めつけのポカは、そのH君との対戦で生まれました。ポカの図 この局面で、私は1に駄目をつめてしまったのです。右下や右辺に白から劫材があり、もう黒は勝てません。右辺の白に目がないので、ここはセキになればセキ崩れで全部取れるのです。だから、Aと普通に劫を争えば寄劫ですから負けようがないのです。それに気づかなかったとは信じられない錯覚です。人に地を一目も作らせないH君の打ちまわしにあって、相当疲弊していたようです。 これと似た錯覚に、尻抜けというのがありますね。純粋な尻抜けを大会の碁ではやった事はないですが、ネットではあります。その時は、細かい勝負だと思っていたら、相手が私の取られている石にわざわざ駄目を詰めてきたのです。何をやっているのかと考えているうちに、はっと気づきました。相手は、私が尻抜けに気づいてないのが分かって、駄目をつめて教えてくれたのでした。 これは、碁仲間のSさんに聞いた話です。ある時の全国大会での菊池康郎×村上文祥戦で、大石の生死を巡る際どい攻防があり、そこで決着がついたので、その攻防について延々と検討していたそうです。ところが、何と大石は尻抜けだったのです。大勢の観戦者も気づいていたのかどうか、大物二人に対して誰も指摘しないので、Sさんが勇気を出して指摘したところ、二人とも「あっ」と言って検討が終了したそうです。尻抜けに気づいた時の、天地がひっくり返るような独特のショックというのは、碁を打つ人だけしか分からないでしょうね。本日の問題 先ほどの実戦の続きです。私は、上辺の下辺の石を絡むことばかり考えていて、失敗してしまいました。何とか、上の白石を取りにいっている局面ですが、ここで白から決め手があります。白はどうするでしょうか?局面図

Feb 13, 2005

コメント(0)

-

手筋 うっかりの話

前回の問題の解答まずは、実戦図1のように進みました。白1の手で2の方から当ててしまうのは後が続かず、サバキになりません。白1で、5に割り込む手を考えた方は、非常に筋がいいです。それでもさばきにはなりますが、この場合は面白くありません。さあこの後、白は更に技を仕掛けます。どうするでしょうか?変化図1のように、白Aと打つのは黒Bと打たれて不十分です。でも次にポン抜けるので、この筋が良い場面が実戦によく出てきますから、級位者の方はAと打てれば正解です。白は切りからいくのが最強です。黒が逃げるのは、変化図2のように、黒つぶれです。実戦は、黒が右辺の石を逃げてきました。どうなるでしょう?実戦図2となって黒が取られてしまいました。5の方から追って下駄にいくのがミソで、うっかりしやすい筋です。黒の方もうっかりされたようです。 実は、黒は最初に一子を逃げた時点で、もうこの筋から逃れようがないのです。その前に利かした左側ののぞきが役に立って、偶然出現した恐ろしい筋でした。 うっかり シチョウのうっかりと言えば、大学時代の何かの学生の大会での、当時東大のエースだったA君戦を必ず思い出します。白番で序盤うまく打って、さらさらと打てば逃げ切れる碁だったのですが、中盤で何と5本くらいシチョウを逃げだしてしまったのです。気づいた時は気を失いそうになりました。この時も今日の形と少し似ていて、盲点になる部分があったのです。ポカは誰にでもあると思いますが、私も何回かやっています。極めつけのやつを、近々あらためて貼り付けたいと思います。記憶が確かではないですが、以前十傑戦の全国大会決勝で金沢東栄選手が終盤のポカで落としたという記事を読んだ事がありますが、こういう大急所でのポカは、本人の気持ちを察すると人ごとでもつらいですね。 プロの場合は、そこに打っちゃいけないと考えていたら、そこに打っちゃったとか、すでに利かしてあると思って手順を間違えた、というのがよくあるみたいですね。これは、深く考えすぎてそうなるのでしょうね。私などは、目に付いた利かしはすぐ打っちゃうから、こういうミスはあまり記憶がないです。秀行先生などは、研ぎ澄まされた芸ゆえのポカなのでしょう。本日の問題再び、羽根棋聖との昨年打った2子局から題材を取りました。黒が真中の白を攻めにいった場面です。下辺の白も目がはっきりせず、気になります。ここで、黒からどう打つべきでしょうか?私は、正解を打てませんでした。局面図

Feb 12, 2005

コメント(0)

-

ネット碁と碁会所のマナー

前問の解答前回の問題の答えは、変化図です。単純に攻めあうと黒一手勝ち。左辺に多少劫で粘る余地はありますが、黒有利な攻め合いです。ところが、実戦は、黒が一手緩めてしまったため、黒が逆に取られてしまいました。ネット碁と碁会所のマナー 最近は、碁会所でなくてネットで打つ機会がほとんどです。ネットは生の人間が触れ合うような楽しみは乏しいですが、そのかわり煩わしさもありません。昔の碁会所では、ひどく不快な気分にさせられる事もありました。負けて機嫌を損ねて黙って帰ってしまう人、怒り出す人などです。お恥ずかしい事に、私の祖父がその極めつけのような人でした。社会的?には立派な人だったのですが、勝負事となると自分をコントロールできなくなってしまうのです。何しろ子供相手に初めてオセロをして負けても、「いろいろ手口を知っていてずるい」などと本気で怒り出す人でしたから、碁会所ではたいへんだったそうです。こういう人と当たったら負けてあげるのが無難な相場なのですが、私もそういう事ができないタイプなのでいやな思いもしました。 でも今は、碁会所のマナーもずっとよくなっています。また碁会所では、誰かが持ってきた美味しいお土産で皆で一杯やるとか、ネットにはない極上の時間を味わえる事もあります。碁会所は生の社会ですから、いい思いも悪い思いもする事があって当然ではあります。でも最近の碁会所はその起伏が少なくなって、ネット化してきている印象もあってちょっとさびしくもあります。逆にネットの方は、いろいろな機能ができて、碁会所化してきているようです。 ネット独特の悪辣マナーもありますね。ある時パンダネットで、誰かがSOSを発信しているので見に行ってびっくりした事があります。お互いにdクラスの打ち手で、途中までは普通に打っているのですが、形勢がはっきりした後に黒の方が意味のない手を延々と打ち続けているのです。以下の図は実物です。いくらなんでも、碁会所でこれをできる人はいないでしょう。図本日の問題 では、本日の問題にいきます。私のネット対局に現れた局面です。上辺に黒の切りが入っていますが、ここを白から上手くさばいてください。次善策などいろいろな段階があり、級位の方にも参考になると思いますので考えてみてください。局面図

Feb 11, 2005

コメント(2)

-

豪腕羽根棋聖その3

前日の問題局面で白はどう打ったでしょうか。何と白は、以下実戦図1のように、1から5と激しくやってきました。切った形も悪く、また左側の味が悪いので、普通は気づきにくい力強い手です。実戦図1続いて実戦図2。黒1から3は手筋です。ここで、白の受け方は3通りですが、どう受けるのがいいでしょうか。ここは、狭いながらも変化が多く面白い局面です。白は、実戦図3のように、1に受けました。もし、白AまたはBと受けるとそれぞれどうなるでしょうか?実は白は、Aと受ける方が良かったと思われます。もし、変化図1のようになれば、どちらかの白が助からないのですが、変化図2のように打たれると、どうも黒つぶれでした。黒に凌ぐ手はあるでしょうか?白3と駄目をつめる手で伸びきると変化図3のようになり今度は黒勝ちです。白がBに受ける手は、以下のようになって白つぶれです変化図4実戦は、実戦図4のように進行しました。最後に12と駄目をつめた手は強手ですが、この後正しく打てば実は黒が勝ちになるのでした。ここで、黒はどう打てばよいでしょうか?

Feb 10, 2005

コメント(0)

-

豪腕羽根棋聖その2

豪腕羽根棋聖のその2。これは、4年前の私の2子局から題材をとりました。今、左上で競り合いが始まっています。この局面で、白の羽根プロはどう打ってきたでしょうか?次の3手を考えてみてください。 問題図1ここで、急所は14-Eですが、白がそこに打つと黒は楽々と外に出てしまいます。そこで白が、打った手は、何と以下実戦図の1、3です。急所も打たせずに、頭を止めてしまおうという恐ろしい手です。実戦図1更に実戦は以下のように進みました。黒は何とか脱出しましたが、白6、8が巧みな手で白が戦果をあげました。実戦図2さて、局面は進んで次の問題の局面となりました。ここでも、白は豪腕を発揮してきました。さて白の作戦は?問題図2

Feb 9, 2005

コメント(0)

-

羽根棋聖の豪腕

今日は直リンクに成功。私は、羽根棋聖がすさまじい豪腕であることを以前から知っていたが、今日はそれを実感した碁の紹介。 3年前の羽根直樹プロとの2子局で以下のような局面ができた。今、黒の私が真中であてたところ、白はどうするでしょうか?問題図ここで、白が抜くと以下の変化図のように劫になる。この後、白が上を切って劫に行き、右辺の一線切りを劫立てにしようとしても、黒は中の2目の方を切って劫を解消するので無劫。黒が何とかなりそうである。変化図ところが、実戦で白が打った手は以下である。まさかポン抜かせるとは、思いもよらず驚嘆した。この後、大石をとりにこられて、命からがら凌いだが、あちこちで寄り付かれてひどい目にあったのだ。まさに衝撃的な一手であった。実戦図

Feb 8, 2005

コメント(2)

-

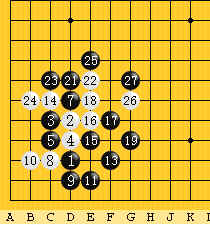

記念譜

皆様の教えを受けて棋譜のリンクに成功しました。dasさん、O君ありがとうございました。 さてせっかくなので、面白い棋譜などの紹介をしていきたいと思いますが、第一発目は昨年某プロ8段に白番で勝った記念譜。総譜 ハイライト 下はそのハイライト。1のつけが自慢の手で、23から27の割り込みが決め手。割り込みに押さえると、その右に打ち欠いて、うって返し。黒は下がれば2子は助かるが、中のポン抜きが先手になって真ん中か右上の黒が持たない形である。最後のこの形、目が回りそうで面白いでしょ。

Feb 7, 2005

コメント(0)

-

床屋で考える

昨年、近くに安い床屋ができたので最近はそこで散髪している。今日はもう5回目くらいなのだが、どうもまだしっくりとこないのだ。 そもそも私はファッションや髪型にこだわりがなく、そんなものに金をかけるのは、まっぴらである。そのかわり、食に対してお金をかけるのはあまり苦にならない。結婚前のデートでは、安月給なのにフランス料理に続いて割烹料理をはしごして、10万くらい使ってしまった事もある(今は無理です)。彼女には、「そんなことなら服や時計を買って」と言われたが当然拒否した。当時知り合いに、ローレックスとやらの時計を身につけているのに、いつもコンビニ弁当という人がいて、私の感覚が信じられないとよく言われたが、それはこちらのセリフである。 住所がかわると、いつも一番近い床屋に行って「短かめに適当にやってください」と言った。それだけで、適当にやってくれて次回からは何も言わずにやってくれた。ところが、くだんの床屋は従業員が大勢いて、しかもいつも顔ぶれが違う。その度に細かく希望の髪型を聞かれる。耳の周りをどうするかと言われても考えた事がない。後ろは刈り上げにしてと言うと、「バリカンでいいですか?」と聞かれる。バリカンを使わない刈り上げがあるのか、いつも不思議に思っていたら、今日は偶然隣の人がその事を質問していた。曰く、刈り上げは全部バリカンだとのこと。それなら何で聞くのかと思ったが、いろいろとうるさい客がいるらしい。一通り終わって鏡をみると、刈り上げたのに黒々している。もっと剃れないかと聞くと、「青くなってもいいですか?」とのこと。刈り上げれば青くなるのは当然だと思っていたが、そうでもないのだろうか。自分が時代遅れなのかもしれないが、最近の床屋はいろいろ気を使って大変だなと思う。そういうわけで、どうも自分にはしっくりこないのだが、なんと言っても安いのが魅力。自分が慣れるしかないであろう。

Feb 5, 2005

コメント(0)

-

比較

棋聖戦第3局は、白番羽根直樹棋聖の一目半勝ち。この苦しい碁を制したことで、羽根棋聖が防衛に大きく近づいたと思う。 ところで先日、K先生と飲みながら話をしていたら、こんな話題を振られた。曰く、現在のトップ棋士や歴代の名棋士たちの能力を他の分野の人間と比べると、どの程度の能力なのか?碁の世界は、極めて狭い世界であり、そのトップと言っても大した能力者ではない可能性がある。と言うのである。道策などは、ニュートンやアインシュタインに匹敵すると思いたいが、こればかりは証明しようがないので難しい。 以前、バレーボールをしていた事があったので、当時ミスターバレーボールと言われたソ連のサビンは人類の頂点に立つ運動能力だと思っていた。何しろ当時、日本選手の最高到達点が3m30cmがいいところで、3m50なら世界のトップと言われていた時に、サビンは3m70cmと言われていたのだ。ところが、ある時BSでバスケットの解説を聞いていて愕然とする出来事があった。何と、マイケルジョーダンの最高到達点は4m10cmだと言うのだ。実はそれ以前に、スポーツに詳しい友人から、「トップ選手を比べるとバレーボール選手の運動能力はバスケット選手の足元にも及ばない」と聞いたことがあり、半信半疑だったのだが、さすがに信じざるを得なかった。ただし、バレー強国が多くなった今は違うかもしれないが。 競技人口から考えると、囲碁よりもチェスの方にマイケルジョーダンが所属している可能性が高いことは確かではある。はたして、過去にマイケルジョーダンは囲碁界にいたのか?いなかったとすれば、今後入ってきたらどうなるのか? などと、しょうもない事を喋りながら飲むのは楽しいものである。

Feb 3, 2005

コメント(0)

-

Nさんを偲んで

最近、Nさんが亡くなったのを知った。金銭などのトラブルが多かったらしく、以前の碁仲間にもだんだんと顔を見せることがなくなっていたようだ。私はまだ子供だったので、良いNさんしか知らない。豪放で愛想がよくて、一緒にいるだけで楽しくなるような人だった。愛すべき人柄ゆえに、お金を貸す人も多かったのだろう。 私にとっては、碁を教えてくれた大恩人である。中学一年の終わりくらいの時に碁を覚えたのだが、しばらくして父親を抜いた後は、碁を教えてくれる人はあまりいなかった。田舎だったのでまだ碁は博打のイメージがあり、中学生が碁を打つなどはよく思われなかったためかもしれない。Nさんには、毎週日曜日に一局打ってもらった。物をあまりよく覚えていない私だが、このときに教わったことのいくつかは、今でも鮮明に覚えている。最近は滅多にみないが、当時は小なだれから、ポン抜きしあう定石がよく打たれていた。なだれた方が、ポン抜いて完成である。Nさんが、「最後のポン抜きを手抜きしたらどうなるか」と私に問う。問いかけを繰り返しながら、以下のような図が作られた。 (;GM[1]FF[1]SZ[19];B[dq];W[do];B[co];W[dp];B[cp];W[eq];B[dn];W[cq];B[dr];W[bq];B[er];W[fp];B[fq];W[cn];B[ep];W[eo];B[fo];W[en];B[gp];W[tt];B[dm];W[em];B[cm];W[bn];B[el];W[gn];B[gm]) 今なら、どうという事もない一変化だが、この時は衝撃的であった。定石の完成途中で手を抜くということ、黒のはねに対して曲がりでなくて飛ぶこと、そして最後のつける手。どれも自分の既成概念を崩すものであり、その時の驚きと感激は忘れられない。 今でもNさんは、私の一番の師匠だと思っている。Nさんのことだから、閻魔様もうまく言いくるめて天国に行っているであろう。いつかまた、あの世で打ちましょう。

Feb 2, 2005

コメント(0)

全21件 (21件中 1-21件目)

1

-

-

- ◇◆◇節約 生活◇◆◇

- 【ウエルシア・ウエル活】WAON POINT…

- (2025-11-16 06:00:05)

-

-

-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪

- [送料無料] ダーツ & はんこ & …

- (2025-11-13 21:04:35)

-

-

-

- ★「片付け・お掃除・捨てる」の成果★

- 台所の在庫整理しよう❗️

- (2025-11-16 18:00:04)

-