2005年11月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

終盤の激闘

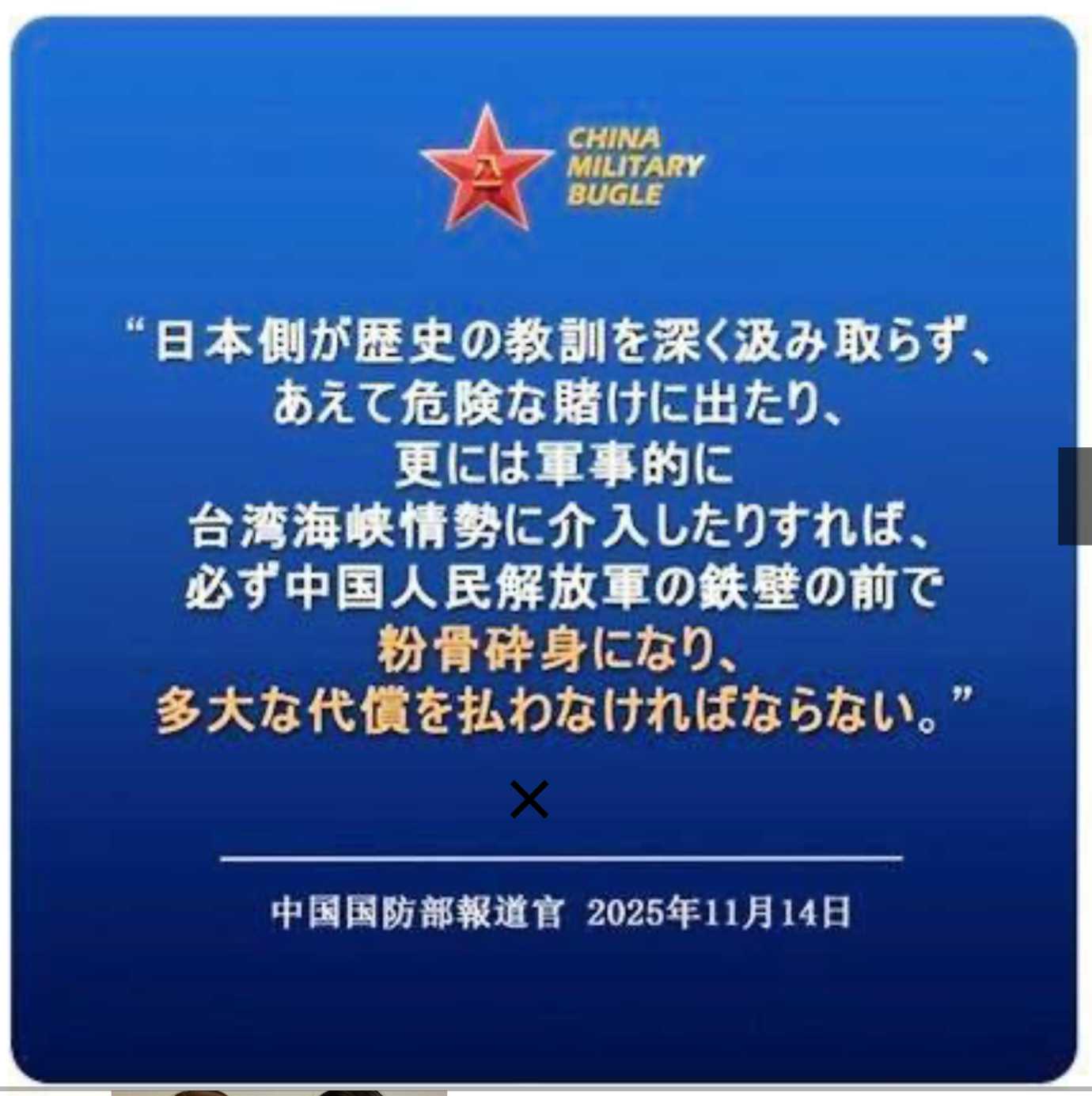

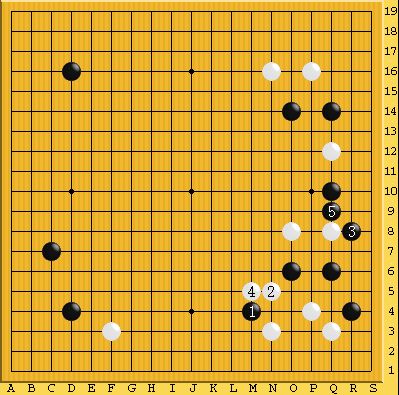

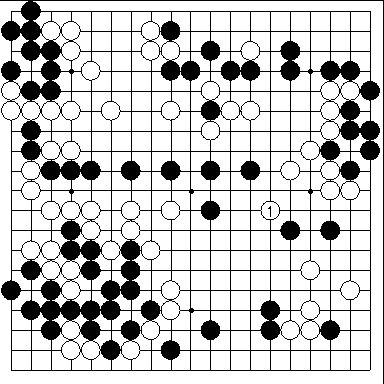

強豪同士のネット対局を眺めていて、はっとする手に遭遇した。ボーっと見ていたせいかも知れないが、その手に気づかなかった。今、黒が右上の劫を取った場面。ここで、白が劫を立てる番だが次の一手は? 本日の局面 取石 黒17子 白31子

Nov 30, 2005

コメント(4)

-

囲碁展覧会 その2 変化する絵画

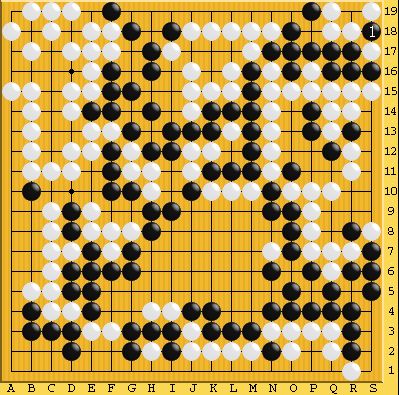

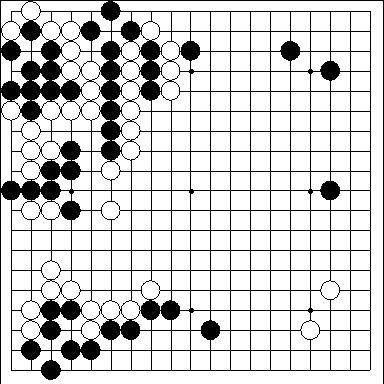

昨日はとっておきの絵画作品を展示したが、早くも反響があり、何とルーブル美術館から100万ユーロで譲ってほしいというメールがきた。想定内とはいえたいへん嬉しい。今後も面白い作品を展示していきたいと思う。 ところで、昨日の作品は終局図が面白かったので覚えていたのだが、改めて手順を追ってみてちょっと驚いた。何と、以下の図が昨日の碁の序盤である。この布石からあの終局図になるとは想像できない。 碁は変化するもの、とはよく言ったものである。作者さえも予想できないとんでもない変身をする絵画である。ルーブル美術館が目をつけたのもうなずける。 手順に興味がある方のために下に総譜を貼り付けておくが、素人のネットの早碁であり碁自体は鑑賞に堪え得るものではない。変化の不思議と終局図だけ楽しんでいただきたい。総譜

Nov 29, 2005

コメント(0)

-

囲碁展覧会

大した意味はないが、ネタを書く時間がないので面白い盤面を載せてみる。先日も書いたが、碁は絵になるである。 この碁は、私の黒番で黒3目半負け。黒地の姿と、真中に13本黒石が並んでいる姿が気に入っている。なんか子供の碁みたいだけど、かなり最近の碁である。

Nov 28, 2005

コメント(4)

-

大勝負で興奮

ここは勝負に打って出たいところだ。こんなチャンスはめったにない。ここは、貯金を切り崩してでも一気につぎ込みたい。いや待てよ、ちょっと落とし穴がある気がする。話がうますぎるかも知れない。あ、いかん、もう躊躇しているひまはない。あと5秒だ。決断せねば。よし、男ならここで勝負だ!行くぞー、一千万つぎ込みだー。 …………………………………………………………、ま、負けた、ガクッ。 賭けに負ければ止めときゃ良かったと後悔するし、勝てばもっとつぎ込めば良かったと思うのが人情。ところで、本物の博打の話ではない。タイゼムの話。 観戦者が対局の勝者を予想してポイントを賭けるゲームである。50手までに賭けて、50手を過ぎると賭けが成立する。競馬と同じで賭け金によってオッズは変動するので、成績の悪い方や形勢が悪そうな方のオッズは高くなる。 45手を過ぎてからが勝負だ。この辺から一気に掛け金が増えてオッズも変動する。50手目で、大口勝負があってドカンとオッズが下がってしまうこともある。 人気のある方の対局者が45手過ぎくらいに半潰れになってしまうケースがある。これは一番おいしい場面であり、時々遭遇する。大勝負するチャンスだ。しかし、一瞬のタイミングを逃すとたいへんだ。バタバタと手が進んで、賭けが成立する前に50手を過ぎてしまうこともある。また、実力に差がある場合はせっかく潰していてもその後逆転されてしまうこともある。こんな時は、「しっかりしろよ」と言いたくなる。 ところで、一番ショックを受けた話。40手を過ぎて人気の打ち手の方の石が危ない。味が悪くてはっきりしないけれど取られそうな気がする。45手を過ぎてもまだ、相手のオッズがかなり高い。 これは、ねらい目だ。一手一手に集中する。48手、49手、よし取れる。ここで、大勝負だ。もらったー。と思ったら、何と相手が51手目を打たずに投了してしまって、賭けが不成立になってしまった。何たること、普通もうちょっと形が決まるまで打つと思うけど、その潔さが恨めしや。 それにしても、タイゼムうまいことを考えたものだ。

Nov 27, 2005

コメント(0)

-

定石を覚えられなくなりました

最近、定石を覚えられなくなった。ナダレ型の新しい変化など何度本を見返しても覚えられない。すぐ忘れてしまう。10代のころは、ちょっと眺めれば覚えてしまったのに雲泥の差である。悲しいが、こればかりはどうしようもないのだろう。 ただ、最近は難しい大型定石はできるだけ打たないようにしている。定石を知らないのも一因だが、何よりも碁盤が狭くなってしまって面白くないからである。 ところでブログめぐりをしていてちょっと面白い事に気づいた。定石には流行がある。碁に熱中して定石をよく勉強していた時代に流行っていた形の違いによって、よく知っている定石がだいぶ違うのではないかということである。 私の場合、その時代は小目へのかかりが低くても高くてもほとんど二間バサミばかりだった。最近は一間ハサミや三間ハサミが多用されていて、2間はむしろ少ないようだ。 ブログを見ていて懐かしい形を見つけた。以下の図の右上の形である。 25年前にはこの形をあちこちで見かけたが、黒にあまりいい図ができないようでその後ずっと見かけていなかった。最近また流行っているのだろうか?右下のようになる変化が代表的であるが、不思議なもので昔覚えた定石は今でもスラスラと出てくる。新しいやつは、10分もすれば忘れてしまうのに。

Nov 26, 2005

コメント(2)

-

碁は絵になる

ブログへ棋譜を貼り付けるとスペースがとられるので以前は棋譜を置いたページにリンクさせていたのだが、最近は直接棋譜を貼り付けるのが気に入っている。それは、おそらく絵になるからだと思う。碁盤の上に碁石が並んでいる光景はなんと美しいのだろうと再認識したのだ。それもできるだけ数字が少ない方が絵になる。 子供のころ大人が碁を打つのを見ていて、どんなゲームかは理解できなかったけれど、興味が湧いて仕方なかった。意味がわからないのに見ていて楽しかった。 今思い出すと、碁盤と碁石が作る不思議な模様が好きだったような気がする。特に、黒白の石が直線的に並ぶ形ができるとなぜだか嬉しくなって、「ねえねえここ見て、こんなに並んでるよ」と口を出してよくうるさがられた。 ところで、碁盤の色をどうするかで悩んでいる。黄色が普通だけれど、背景の青とのバランスが微妙だ。シンプルな白も味わいがあって気に入っている。いかが?

Nov 25, 2005

コメント(2)

-

碁は利かしである2

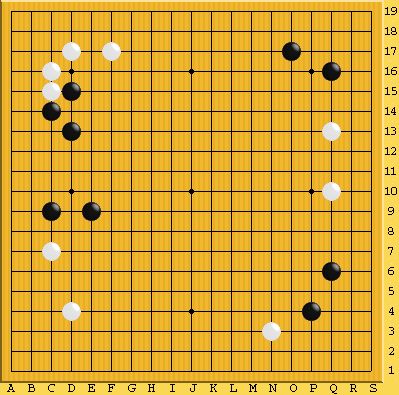

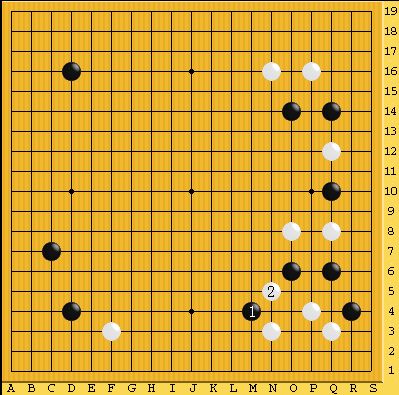

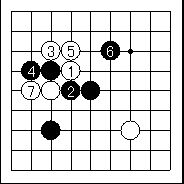

昨日の局面から、以下の実戦図のように進行した。 黒1に対して白2と勇んで出て行った瞬間に黒3が何とも味わい深い手で、打たれるまで気づいていなかった。ここは、本来白から下にのぞく手(P-7)が利いていて渡れないところである。しかし、実戦図の後にのぞきから突っ切ると、黒1と白2の交換が絶妙の利かしになってしまう。 黒は悠々と右辺を渡り、なお且つ下辺黒一子に味がついているので白は下辺にもう一手かかる。 黒3と打たれた瞬間、完全にしびれてしまった。芸術的な利かしに感服し、改めて碁の深さを思い知らされた思い出の一手である。

Nov 24, 2005

コメント(2)

-

碁は利かしである

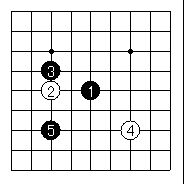

昨日、竜星戦を見ていたら解説で信田プロが興味深いことを言っていて、珍しく(失礼)感心した。曰く「碁は利かしのゲームである」とのこと。なるほど、そう言われればその通りである。 強い人と打つと、巧みなタイミングで様子見を打たれて、それにいくつか利かされて受けているうちに大差で形勢不利になってしまっていることがしばしばある。 また、その受けた手自体は利かされとは言えなくても、その後の展開によって利かされになってしまう事も多い。そういうのを上手な「様子見」というのであろう。 「碁は利かし」というとちょっと味気ない気もするが、碁は石の能率を競うゲームでもあるので、相当に本質を衝いた言葉だと思う。 相手の様子見に対してすぐに利かされになる場合は、それに気づくのは比較的簡単である。しかし、その後の展開によって最初の手が利かされになってしまう場合がある。その展開に気づいて利かされを避けるのはかなり難しい。実力の差が出るところである。 以前にも紹介した図であるが、今日の話題に最も適した題材なので再掲する。黒はアマ4強の平田先生で、白は私、。今、黒1に対して白2と反発した場面。さて、ここで黒の次の一手は?これだけ前振りしても難しい問題かも知れない。本日の局面

Nov 23, 2005

コメント(1)

-

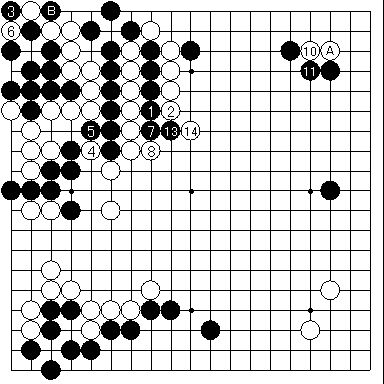

珍局 シチョウの逃げ出し

実戦図 実戦は、黒1から逃げ出しを劫立てに使いつつ3の所の劫争いが進行し、結局白Aに対して黒Bと解消して一段落となった。自分の囲碁人生で劫立てにシチョウを3本逃げ出したのは初めての経験だと思う。今後もあるかどうか。 劫立てでシチョウの逃げ出しというのは、ありそうで意外とない。「シチョウの逃げ出し7目損」と言われるように、ひどい損劫であること。また連打できても、シチョウ逃げ出し自体があまり大きい劫立てにはならないこと。などの理由で、実際に出現する機会が少ないのかも知れない。 この碁の場合、左上の劫が2段劫であったり、黒はそば劫でないと大石が全滅してしまうなどの条件が偶然重なって、シチョウの逃げ出しと追いかけが連続する極めて稀な碁になったのである。 白Bで、下辺の星に劫立てされたら受けようかと思っていたので、それだと4本逃げになったはずでちょっと残念。さてシチョウを解消した局面であるが、左上黒地がさすがに巨大過ぎて黒が優勢になったようだ。

Nov 22, 2005

コメント(3)

-

珍局 本日の局面

本日の局面 私のネット碁から取材。今、左上の劫争いが始まって白が取ったところ。実戦はここから極めて面白い変化になった。ここで、黒がどこへ劫立てしてどうなったか予想する問題。

Nov 21, 2005

コメント(4)

-

日本棋院ネットオープン戦 イチコロ

今日は、思いがけず素晴らしい体験をすることができた。日本棋院ネットのプロアマオープン戦、予選を通過して今日は一回戦。 組み合わせを見ると、どういう方かはわからないけれど韓国の人と当たることになっていた。昨日すでに行われた前半戦の成績を見ると、日本勢はほとんどやられていたので厳しいだろうなとは思っていた。 開始時間に対局室に入って一瞬気を失いそうになった。なんと、相手の韓国の人はプロの7段であった。厳しいを通り越した相手。しかし、気を取り直してパソコンに向かう。こんな打ち手に真剣勝負をしてもらえる機会などめったにないので、思い切りぶつかるのみである。 私の黒番。中盤までは意外なほど善戦できて、「もしかしたら奇跡が」と思う瞬間もあったがさすがに無理な話。終盤がっちりまとめられて盤面ジゴ。ハイライトシーンは以下。黒は薄く稼ぎまくっていて、白1と来られた場面。右側の黒を小さく取られるだけならまだ勝負だが、中央の黒に寄り付かれてしまい奇跡は起きず。

Nov 20, 2005

コメント(2)

-

ペア碁ってどうですか

男女のペアでの連碁をペア碁というそうだ。おさまさんの記事によると、その世界大会が東京のホテルで行われたとのこと。それによると貴族の社交場のような雰囲気らしい。みんなおしゃれして男性はネクタイ着用というので、私には無縁の大会のようである。ネクタイをつけて碁を打つなどとは、私にとっては和服を着て水泳をするようなものだ。あえなく、溺れてしまうだろう。 連碁は遊びでやったことはよくあるが、難しいものである。相方が自分の思うように打ってはくれない。自分より弱い相手と組むと、利かすべきところを利かしてないのが気になって自分は利かしてばかりになってしまう。 そこで組む相手には先手で利かせる所をなるべく打つように頼むのだが、そうすると今度は先手にならなかったり反発されてひどいことになったりする。相手の意表をつくような狙いもなかなか実現しにくい。 遊びなら逆にその辺が面白いのだが、勝負の懸かった大会となるとかなりストレスではないかと心配になるが大丈夫なのだろうか。以前に聞いた話では、強豪同士のペアが本気の喧嘩になった事もあるらしい。あくまで社交の場と考えて勝負にはあまり固執しない余裕が貴族には必要であろう。 パンダのHPに平岡夫妻と中国ペアとの碁が載っていたので拝見した。見ていてもチグハグさが伝わって来てハラハラしてしまうので、打っている方はなおさらであろう。特に、序盤に中国ペアに悪手があって、潰せるチャンスがあったのを相方が逃した時の心境はいかに。夫婦だとよけいに喧嘩にならないかと心配してしまう。 しかし、こういう大会に夫婦で参加するというのは、なんとも幸せで羨ましいことである。

Nov 18, 2005

コメント(8)

-

わたいご名局細解 記念9路盤対局3

参考図1 上記のように2に飛ぶとどうなるか、検討した。参考図2 黒が白の間を一間に割っていくのは、下辺白2と打たれると右上を利かしても下辺の白石を取る手が見つからなかった。取れないと白勝ちになる。そこで黒は工夫が必要である。参考図3 参考図3の黒1につけていく手が面白いと思う。白2に引くと黒3にこすんで前回示した図に戻る。上下どちらかの白が持ちそうもない。参考図4参考図4A 白2の方に引くと黒3から決めて参考図4のように打てば、この後白が生きても黒が勝ちになる(参考図4A)。結局、参考図4の黒1とつけられると黒が勝ちになりそうだ。参考図5 上図のように、白12と打っても黒13と打たれてまずそう。不思議な事に、左上白がハネダシて利かした図からは、どうしても白勝ちの図を作れなかったのだ。参考図の間違いや白からのうまい手があれば、ぜひ指摘していただきたい。続く。

Nov 16, 2005

コメント(4)

-

わたいご名局細解 記念9路盤対局2

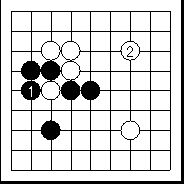

その後の実戦の進行は以下。 白3から5が、素晴らしい手であった。ここを利かして右上に先行しようという作戦である。対する黒の6は控え室の誰も予想していなかった手である。普通に一目抱えるのでは右上に先行されて足りないと判断し、右下の攻めにすべてを賭けた手である。 しかし、一目普通に抱えていても十分やれたように思う。以下参考図1。 白2なら黒3に打つ。5に連打できれば上下の白を先手でいじめて黒勝ちになる。また参考図2。 白が、隅を押さえれば5こすんで、これはどちかの白が持たないであろう。そこで、白は以下参考図3。 白2に飛ぶ手の方が難しいと思われる。本日研究したところ、ここから面白い変化がいろいろあるのだが、実戦の進行に影響を与える恐れがあるので、また別稿で。

Nov 13, 2005

コメント(4)

-

わたいご名局細解 記念9路盤対局1

日本棋院、文化庁をはじめ各方面からの要望により、わたいご名局細解を提供することにした。専門棋士による解説ではないので、解説はあくまで参考意見としていただきたい。ただし、霊感のつよい妻が時に道策や秀策から意見を聞く予定であるが、体力が持たないためここぞという場面に限らしていただく。 第一局目に相応しい名局がないかとネット上を探していたところ、極めつけの名局を発見した。おそらく一流棋士同士の対戦かと思っていたところ、11手目にして(失礼)、初めてアマ同士の対戦だと気づいた。 この一局は、pgさんとわびすけさんという名ブロガー同士のわたいご記念9路盤対局である。 まず、以下5手までが実戦図である。 3手目までは、おそらくプロに実戦例もある形である。最近、6目半のコミ碁では天元はやや不利というのが定説であるようである。いろいろと検討すると、白の半目勝ちになるケースが多いと実感する。しかし、ここは記念対局に相応しくあえて天元から始めようという男気を魅せた手である。 さて白の4手目をどうするか注目の場面であったが、何と手抜きで右下三三ときた。非常に柔軟な手であり、pgさんがこの発想にいたったのには大いに感心した。9路盤では、白が2ヶ所で生きると黒にコミの負担が大きい場合が多い。それを、意識した手である。ただ、発想は良かったのだが着点はやや問題があったかも知れない。ここは、黒からチャンスであったと思う。以下参考図 左上図黒5のように打つのがわかり易く優勢になりそう。上辺方面の黒の構えが大きい。 右下図、黒5からの7までのように打っても、左右の白がやや苦しい感じである。7手目ではAに下がって白をつながらせて上辺を大きくまとめても十分であろう。 白4の手がやや問題なのは、2手目との距離が近く絡まれる恐れがあるからである。2ヶ所活きのためには、むしろ距離を離した方が良い。はてどうしたものか?イキナリではあるが、ここ一番妻にプレゼントを約束し道策先生から意見を聞いてみた。以下がその図。 上図、4に打つのはどうか。このように進めば白がうまい。もちろん、9路盤は深いので、4で白優勢というわけではない。 実戦のわびすけさんの黒5の手も才気あふれる手である。一つの石の急所にあたる。左下から上辺に大きな地ができれば黒勝勢になる。 しかし、ここからのpgさんの打ちまわしには恐れ入った。私も大いに勉強させられた次の一手はどこか?(すでに知ってますよね)

Nov 13, 2005

コメント(7)

-

囲碁のイメージ3

どのくらい打てるようになると碁が面白くなるのか?という問いの答えを出すのはかなり難しい。スキーで例えるなら、ボーゲンでエッジに体重をかけてある程度スピードのコントロールができるくらいになれば十分楽しむ事が可能であろう。碁なら、20級くらいなのだろうか? 碁が強くなるにつれて楽しさが増す、と言うのが正しいのかどうかはよくわからない。それは、前回書いたように極めて様々な症例を見てきたからである。確かに高段者では碁をずっと趣味にしている人の割合が多いと思うが、強いから楽しいのではなくて、最初から人一倍楽しいと感じていたので強くなったのかも知れないし、せっかくここまで来たから止められないとか、大会での自己記録更新こそが目標という要素もあるかも知れない。 実は碁が好きだったのではなくて、上達することが好きだったと言う人もいる。このようなコメントも頂いた。この感覚は私もよく理解できる。自分自身の経験でも、何かに熱中していて上達している時は好きだと思っていたけれど上達が望めなくなったら実は好きでもなかったと気づくことがある。 学生時代にスキーに熱中していたことがある。当初は月に25回以上スキー場通いを続けた時期もあった。しかし、ほとんど上達しなくなり、結局運動神経の良い人には敵わないと悟ると好きでもなんでもなくなってしまった。 碁も最初のうちは上達することだけが楽しみだったような気がする。最初は弟、次は父に追いつくのが目標だったので、それに向かって勉強して徐々に接近していくのが楽しくて興奮の毎日だった。その後も次の目標に向かって努力して達成していくことが何より楽しかったように思う。 よく思い出すと碁自体が面白いと感じ始めたのは、実はここ3~4年のような気がする。それ以前は、上達しない自分が嫌になり碁を打つのが苦痛に感じた時期も何度もあった。 この症状が極めて重症になって碁を打てなくなってしまった人を見たことがある。大学の時に会った0君である。今なら4~5段くらいあったのだが、口癖のように「碁がわからない。どう打ったらいいのか分からない。」と言っていて結局辞めてしまった。その道の専門家が「碁恐怖症」と呼ぶこの疾患は難病に指定されていて、未だに有効な治療法が発見されていない。治療法を発見した方がいたらノーベル賞への推薦を約束する。 BUBIさんのブログを拝見すると、「弱い人は碁自体を楽しんでいるのではなくて、強くなって碁の面白さを感じられるようになるのを夢見て、苦しみながらも碁を続けている」、というような内容である。これは、非常に鋭く且つ面白い分析だと思った。すべての芸事はそういうものなのかも知れないとも思う。 また、強くなって碁の面白さを知るのを夢見ているという点では、初級者もプロ棋士も同じだとも思う。苦しさという点では、わずかな上達も難しくなった上級者の方が苦しいかも知れない。例えば、100mを20秒で走る人が18秒になるのに比べて、11秒の人が10秒9にする難しさである。 一方、初級者で上達は全く望めない状況だけれどすごく楽しんでいる人も確実に存在する。私の父親は、スキーが好きでいつも緩斜面だけボーゲンで滑っていてけして余分にスピードを出そうとはせず、ほとんど変化しなかったけれど、大好きで毎年通い続けている。もしかすると何事もそのレベルにおいて存分に楽しめる人は、そこで上達が止まるのかも知れない。 ところで、碁を始めようかと考えている人に対して、「碁は強くならないと面白くない」とは口が裂けても私には言えない。「碁は、強くなくても楽しめるよ」と今後も言うであろう。例え詐欺師と言われても。 実際、「nipparatに騙されて碁を覚えさせられた」と言っている人も多数存在しているが、いつか良い事があるから碁を覚えておいて損はない、と確信している。こういうのを確信犯と人は呼ぶらしい。

Nov 9, 2005

コメント(7)

-

続 碁のイメージ

<これって誤解なのでしょうか^^私は囲碁を初めてようやく(まだ?)三年目の初級者ですが、自分の実感としては「ルールは難しい」し、「強くならないと楽しめない」とも感じています。> 「ルールを覚えるのが難しそう」「強くならないと楽しめない」という誤解がある、と前回書いた。必ずしも誤解とも言い切れないとは思ったが、そこは目をつぶって誤解と書いたところ、BUBIさんから上のようなコメントを頂いてシビレテしまった。味の悪いところを衝かれた感じである。 この辺に関しては、だすさんなどのその道の専門家からのコメントをぜひ頂きたいと思うのだが、以下は私の経験的な話。 とりあえず碁を打つために必要なルールは、他のゲームに比べて特に多いとは言えないと思う。ルールが難しいという実感は、ほとんどの場合は教え方に問題があるはずだ。私の経験では、大人であれば誰でも15分から長くても1時間以内に、石の活き死に、劫、ナカデまで理解できる。その後9路盤を使って、2時間くらい付き合えば、ゲタ、しちょう、地模様の作り方を理解して9路盤でそれなりの碁が打てるようになる。この時点では、30級くらいであろう。 大人の場合は、子供と違って中途半端なルールの理解のまま碁を打つのには抵抗があるので、この段階までは自然に来てしまう。 ただ、子供の場合はルールを理解するのはかなり苦労する。 自分の場合、小学生のころ父親が家でよく碁を打っていた様子を見ていて、絶対にこれは面白いものだと確信していた。 教えてくれるように頼んで何度か教えてもらったのだが、なぜかどうしても碁とはどういうゲームなのか理解することができなかった。高学年になっても理解できず、いくら父に聞いても「黒が一手盤上に打つと残りの場所が全部黒の陣地になるはずなのに、何で白が2手目を打てるのか」という疑問が解けなかった。おそらく、父親の教え方も相当に悪かったのだろう(教えたくなかったのかも知れない)。 難しければ、ポン抜きだけ教えて石取りゲームから入るのが良いと思う。仲間がいれば、それで子供は十分に楽しめる。 問題は、碁が楽しいと実感できるかという点である。自分の経験では、ルールを覚えたいという希望がある大人に対して、ルールを教えるのに失敗したことは一度もない。しかし、残念ながら十分に楽しさを感じてもらうまで続けられなかった人が、実は大半である。 よって、この点に関しては私も良い解決策を持っていないのである。 ルールを覚えた段階から、もう面白くなってアマ高段になるまで一気に突っ走った人もいる。何回か碁を止めたりまた再開したりしながら、どこかで目覚める人もいる。全然上達しない級位者のまま碁を打ちまくって楽しんでいる人もいるし、碁の楽しさを実感しないまま有段者になったけれど止めてしまう人もいる。このような様々な現象をたくさん見てきたけれど、未だにその違いが生じる根本的原因を解明できていないのである。 碁の楽しさの感じ方は実に人様々であるとしか言いようがない。続く

Nov 8, 2005

コメント(10)

-

囲碁のイメージの変化

ブログめぐりをしていて知ったのだが、碁は知的で高尚なイメージがあるので普及を妨げいるという論調があるらしい。これには天地がひっくりかえるほど驚いた。以前日記にも書いたことがあるが、私が碁を覚えた子供の頃は「碁なんて賭け事だし絶対身を滅ぼすからやっちゃ駄目」と言う人が圧倒的に多かった。特に多くの女性達は囲碁を明らかに憎んでいた。実際に碁にのめり込んでひどい事になった男どもを見ているから当然そうなったのである。 当時碁を打つ主な場所であった碁会所は品の良いところではなかった。大人同士のけんかが絶えず、当時私は「本来知的で高尚なゲームなのに、なんで品がない碁打ちが多いのだろう」と思ったものだ。 私が碁を覚える以前はもっと下品だったらしい。私の祖父は勝負事に負けると怒る人で、碁会所でしょっちゅう手がつけれられない状態になったそうだ。孫の私が碁を覚えたので祖母がずいぶん悲しんだようだ。今の若い人は、幸い醜い碁打ちというものを見たことが無い人が多いかも知れない。 最近は、だいぶ様変わりしてきた。碁会所が少なくなりネットで碁を打つ人が増えた。碁会所も、たいがい賭け碁禁止で健全になり閉店時間も早い。 子供の頃は、大人になってから碁会所で夜遊びするのを楽しみにしていたのに、遅くまで酒を飲みながら碁を打てる場所が少なくなったのはちょっと残念ではある。 最近はお母さん達が子供に碁を習わせることも増えてきたようなので、碁のイメージも大分変ったようだとは感じていたが 「知的で高尚というイメージが普及を妨げる」とまで感じる人もいるのには驚いたのだ。 現実にそこまでのイメージがあるのかは疑問だが、もしそうならたいへん嬉しいしいことである。そういうイメージを獲得するまでに至ったのであるから喜ぶばしい。 マージャン業界もイメージチェンジに必死になっているようだがそう簡単ではない。碁を打つ人が減り碁会所に通う人が減ってしまったのが、皮肉にも碁のイメージアップに結びついたようだ。自然界の法則により今後碁打ちが増えるのが期待できるのではないか。 さてそのイメージが普及の妨げになるのかどうか。「ルールを覚えるのが難しそう」「強くならないと楽しめない」という誤解が取っ付きにくくしているのは確かであろう。 ただ、今の時代に「知的なイメージ」がマイナスとも思いにくい。「高尚なイメージ」はどうか。子供が生け花や茶道を習いたいと言ったら、私のイメージからするとちょっと身構えてしまうとは思う。そういう分野では初心者には高尚すぎる教室もありそうな気はするが実際はどうなんだろう。 碁の場合は実際にはそれはほとんどないはずで、高尚なイメージとはあくまで棋士の世界に限定したイメージなのだろうか?それなら問題はない。 私の経験だが、初心者にとっては高尚すぎる雰囲気に馴染めず続けられなかったものがある。母親の兄弟に若い頃にテニスの県選手権で何回も優勝した人がいるのだが、その叔父さんに学生時代にテニスを勧められてテニスクラブに連れていってもらったのである。テニス自体はすごく面白かったのだが、そのクラブの貴族の社交場みたいな雰囲気に耐えられなくなって辞めてしまったのである。

Nov 4, 2005

コメント(6)

-

依田碁聖との対局5

前回の局面で、黒が打った手は実戦図1の切りである。これが決め手となった。以下実戦図2のように進んで白地を荒らすのに成功した。白2で、右辺を押さえるのは、真ん中左下の切りや真ん中切った黒から下に伸びで、白地が破れてしまう。ここでは約盤面15目の差があり、この後は紛れる余地がないので逃げきれた。 大盤解説場に移動した対局後の検討で、ほとんど黒の悪手が指摘されなかったので、司会者から「次回は2子でどうか」という核心に迫る質問があった。一瞬息を飲む。それに対して依田碁聖の返事は「うーん.............」うーん、これは仕方ない。見る人を魅了するような面白いストーリーを描けたわけではない。うんと言ってもらうにはまだまだ修行が必要である。 と同時に依田碁聖の芸に対する強烈な思いと自信を改めて感じた。以前に依田碁聖が碁界トップに立つ前であるが、プロも恐れるあるアマトップ選手について向2子で絶対に負けないと言っていたと聞いたことがある。最近は、高段の棋士が近い手合いでアマに負けてしまう事もよくあるけれど、依田碁聖からはふがいないと感じているのではないかと思う。 依田碁聖は勝つためにまやかしのような手はけして打たないけれど、この碁も100%本気であった。それは対局者が一番わかる。昨年もそうだったが、休憩中も一人の世界に入り集中を続けていた。当然、次回3子でもまだ策ありと感じていると思う。 来年も、何としてももう一度挑戦しなければならなくなった。 当日の主催新聞のネットニュースによると、「早指し戦で将棋ファンが大勢押しかけた」とのことで、自分は気づかないうちに将棋を指していたのかと卒倒しそうになった。 翌日の新聞、依田碁聖のコメントによると「修練を積んできたと感じた」とのこと。うれしいお言葉を頂戴した。 旅行中に当地に寄っていただいたネット仲間のpgさんを、丁度良い機会なので対局と立食パーティーに招待していた。さらにpgさんから話を聞いたナゾさんまで来てくれた。楽しんでいただけたようでよかった。 お二人ともたいへん乗りが良い人で、立食パーティーの後に飲み足りない私に付き合っていただいた。その様子を拝見していて、どうも二人とも私と同じ穴の何とかであるという印象を受けた。他に理性派が同席していたからよかったが、もし3人だけで飲んでいたら誰かがひどい醜態をさらすまでは止まらない危険を感じたのだった。 後から気がついたがこういう交流は相当にリスクを伴う。対局に勝ったので私も気分が良かったけれど、もしひどい内容で負けたらその場でチョンマゲを切り落とすと言って暴れていたかも知れないのだから。

Nov 3, 2005

コメント(7)

-

依田碁聖との対局4

前回の局面で、黒の正解手は、以下の変化図の黒2である。変化図 これならば、黒は手入れを拒否して最後の半劫が勝負になる。結局劫材が多い黒が半劫つぎとなって黒一目勝ちとなるのである。言われて見ればそれほど難しいことではないが、普段こんな所を平然と逃しているような気がする。こういう所に神経をすり減らすプロの世界とは恐ろしいものである。 昨年の対局のちょっと前に将棋の県代表が時の名人に駒落ちで対戦して負けた記事が載っていて、名人のコメントは「力が強いですね」というものであった。いかにも、という伝統的な褒め言葉である。私はもう少しいい言葉をもらいたいなあと思っていた。翌日の新聞を見ると何と「なかなかしっかりしてますね」とある。出ました。古来から「力が強いですね」と双璧と言われる伝統の褒め言葉である。仕方がない。次回こそは、別の言葉を引き出したいと思った。 さて、迎えた今年度の選手権戦。すでに依田碁聖の方は危なげなく防衛している。依田碁聖との対局の権利を得るためには、まずはこれに勝たねばならぬ。忙しくて寝不足が続いていた上に風邪をこじらせて最悪の体調だったのだが、何とか決勝までは順調にきた。 しかし決勝戦の相手は、最近絶好調で調子に乗ると鬼のように強いカトケンさん。苦しい碁になり時間もなくなり、疲労もピークになってちょっと朦朧としてきた。 冬山で限界に達して、もう眠ろうかと思ったその時に依田碁聖の言葉を思い出した、「ストーリーがない」。この碁もまたストーリーもくそもない碁になってしまったが、とにかく勝ってもう一度依田碁聖と対局しなければならないのだ。それが、私のストーリーのなのだ(上手い)。辛抱して最後の最後に訪れたワンチャンスをものにして勝利が転がり込んで来た。 こうしていよいよ、依田碁聖との2年越しの対戦を迎えた。さて、今年の依田碁聖との対局。主導権を握って戦いたかったけれど、結局細分化した碁になって思い描いたような流れにはならなかった。 それに関しては仕方がないのであろう。しかし、拙いながらも何とかストーリーだけは書けたかなと思う。終盤も十分に時間を残していたので、必死に打って逃げ切ることができた。ハイライトシーンは以下。本日の局面 この局面で、黒の次の手が決め手となった。褒められた次の一手は?

Nov 2, 2005

コメント(0)

-

依田碁聖との対局3

白の打った次の一手は実戦図1である。以下実戦図2のように進んで、先手で黒は一手手入れを強要されてしまった。実戦図2 白からの切り込みの手が絶妙手である。この手に気づいていなかった。この変化で、ジゴが決定した。しかし、実は黒の受け方が間違ったのである。本日の問題 実戦図2で黒はどの手が悪手で、正しく打つとどうなるだろうか? この碁は、勝ちたいという気持ちが最初からすごく強かった。それで、布石から固く打っていたのだが、先に打った手の意思を継続せずに作戦変更したりして流れに乗れない碁になってしまった。しかも、中盤で我慢しきれず突然無理気味な手を打って損をしたりしてチグハグになってしまった。 更に迷っているだけの時間を消費して後半にシワ寄せが来てしまい、秒読みになって寄せでミスを連発して追いつかれるという最悪の展開になった。 依田碁聖には懇親会の席で、布石の打ち方に対して「ストーリーがない」と言われてしまった。これは心にしみた。今までの囲碁人生の中でもおそらく一番心に響いた言葉である。愕然とした。何たることだ。いくら碁に勝ちたいと言っても、ストーリーがないんじゃそれはもう碁を打ったと言えるのか?。 「碁の対局はストーリーを書くこと」でもある、と今さらながら思い知らされたのだ。次に打つときは、勝負に対してはどんな気持ちでもいいから少なくてもストーリーのある碁を打とうと誓った。

Nov 1, 2005

コメント(2)

-

依田碁聖の対局の話2

前回の局面で、依田碁聖が打ってきた手は実戦図の1から3である。実戦図1特に3手目の割り込みの手は見たことがないような強烈な手である。冷静に見れば黒がそんなに怖がる局面でもないのだが、叩き付けられるようにこの3手を打たれて震え上がったと思う。実戦図2 この後、実戦図2のように大きな変化になった。最初の白1で3から行っても同じ変化になる可能性もあるが、つけた瞬間に黒が右下をのぞくかも知れず微妙に感触が違う。 大変化した後の局面は、まだ黒が10目以上良さそうである。しかも、もう大寄せなので逃げ切れると思った。ところが、ここから猛烈な追い上げを食らってしまう。黒もすでに秒読みになっていて、ミスを重ねてどんどん差がつまり、結局ジゴになってしまった。 実は最後の最後の土壇場で黒一目勝ちとジゴの間を揺れ動いた局面があったのだ。その局面は以下。本日の局面 この場面で、白が普通に寄せると黒の一目勝ちになる。そこで、激しい勝利への執念を見せる白が技を仕掛けてきたのだ。ここで白がどこへ打ったかという問題。白番で次の一手は? 3子という手合いは、非常に不思議な手合いである。昔からどこの県代表でもトップ棋士との公式勝負は3子というのが相場になっている。 20年以上前に初めて田舎の県代表になった時も、ご褒美の対局は3子で打たせてもらった。この時の自分なら、今の自分がそれこそ3子置かせても勝てるくらいのレベルだったと思う。当然、一流棋士に歯が立つはずもない。 当時の県代表が手加減なしのトップ棋士と3子で勝負になる県は、数えるほどしかなかったと思う。当時石田芳夫9段が、すべてのアマの中で2子で打てる人が数人。3子で打てる人は20人くらいと言っていたのは有名である。 しかし、当時と今は相当に状況が違ってきていると思う。アマトップのレベルは相変わらずトッププロと2子前後という所であまり変りないけれど、2子~3子で勝負できる人の数は飛躍的に増えているはずである。私としても、不遜と言われても3子では負けられないという気持ちが強い。 ただ、3子という手合いは難しい手合いである。固く固く打てば、すぐに細かくなってしまう。それに仮にそれで勝っても褒められないし、次は2子でということにならない。圧倒しようなどとすると、カウンターを入れられる可能性が高くなる。 気持ちの持ちようがなかなか難しいのである。私的な対局なら思う存分好きなように打てば良いのだが、こういう対局の場合、自分だけの問題ではなくて新聞報道などもされるので関係者や仲間の期待も背負うことになるので、負けるのは非常につらいのだ。 過去の雑誌の企画などでアマ強豪と棋士との3子の碁を見ると、アマ強豪が普段の実力からは信じられないようなチグハグな打ち方をして崩れてしまう碁をしばしば見てきた。こういうのは気持ちの揺れが相当に影響しているのだと思う。

Nov 1, 2005

コメント(2)

全22件 (22件中 1-22件目)

1