2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2006年01月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

赤い目をしたかあさんが♪

昨日より左目充血しまして、本日眼科にて結膜炎という診断。はじめて行った眼科の小さな待合室の足元はごついガラス張りになっていて、のぞくとそこは水槽になっていて、備え付けられた管からは空気が送られているようでした。そのあぶくをかいくぐるように悠然と鯉が泳いでいました。錦鯉と言うのでしょうか。新潟の旧山古志村で育てられたような、80センチはあろうかと思うくらいりっばな鯉でした。待合室から診察室へのくぎりはなく、診察室の様子が見て取れました。先生は音楽評論家のような風貌のおじいさんで赤い蝶ネクタイを締めていました。その蝶ネクタイは白い髪にとてもよく似合っていました。指揮棒を振りはじめても違和感のないひとです。その後ろの棚にこけしだとか人形だとか小さな置物が整然と並んでいました。ミニカーや小さな飛行機もありました。わたしにとっては懐かしい匂いがするものが並んでいました。相対した先生は70歳前後でしょうか。ものごしの上品さというもの、患者との距離感というもの穏やかに抜かりなく手順よく何十年こなしてきたのであろう熟練の目薬さし。それらすべてが、まちなかの開業医の妙味です。「ごぞんじでしたか?白目と黒目の境にもりあがりがあることを」先生が穏やかに問いました。もりあがりってなんだろう?と不安になります。「いいえ」「アレルギーによるものなのか、刺激によるものなのか、まだはっきりとわかっていないのですが、その境がもりあがるんですね」「まあ」「でも、何日かしたら治りますから」「そうですか」先生は冷たい指先でまぶたをくりんとめくりながら状態を診察されます。「おやおや、そんなに力をいれないでリラックスして」と言われてしまいました。どこへいっても、不器用な患者です。「しばらくお通いになると、お早く治りますよ」あたたかな先生です。

2006.01.30

コメント(4)

-

あくせく

昨日の朝、浅井慎平氏がタヒチを訪ねるTV番組が流れていた。ながら見で全部を見たわけではないのだけれど、こんなナレーションが耳に届いた。「タヒチでは食べるものに事欠かないのであくせく働く必要がない」ああ、そういうものか、と思った。南の島の男たちが、なんとなくのんびりと時を食んでいるように見えるのはそういう事情なのだろうな。が、食うために働くのだとしたら、そういうことになるが、働くために食うとしたら、そうはならないだろうな。ふっとLIVEDOOR社の社長のことが思い浮かんだ。彼がタヒチに生まれていたらどうだったろう。南の島の男子らしく、ぼんやりとやしの木陰で夕日の落ちるのを眺めていただろうか。そうこうしているうちに、野心のようなものは光や風や波の音で消えてしまっただろうか。いつだったか有名な女占い師が彼は趣味を仕事にしたからほかのことでは満足できないのだと言っていた。たとえタヒチで生まれても、やしの木陰で遠く宇宙のことを夢見続けたりしたかもしれない。テレビはつづいてゴーギャンを紹介した。パリの妻子を捨ててタヒチへ移り住んだ男である。ゴーギャンがのほほんと南の島の生活を満喫していたかといえばそうではなく、絵がうれない画家の悲哀をひきずった人生を送っている。その自画像はアイパッチをはずしたフック船長のようにいささか凶悪にみえる。酷薄にさえみえる。妻子捨てたという先入観がそう見せるのかもしれないが。 ゴーギャンが画家になる前の職業が株の仲買人だった。絵にさえ手をださなければ、趣味にしておけば、妻子を捨てることもなかったし、もう少し柔和な顔で日々をおくれたのかもしれない。その日、その社長が株の売買で大きくしていったふくらんだ風船に針が刺され、空気が抜けていった。しぼんだ風船では、もう宇宙へはいけないのかもしれない。彼の錬金術に惑わされたひとびとはこいつが悪いんだと指差す。カオナシが差し出す金に狂喜したひとたちがそうであったように。食べるものがふんだんにあってもアクセク働くひとはいる。金がふんだんにあってもなおも求め続けるひともいる。金がなしうることはたくさんあるが、満足は金では買えないのかもしれない。やしの木陰で風にふかれながらそれだけで満足できたら、それは人生の達人なのかもしれないなと思いつつ、強い日差しのタヒチの映像を見ていた。

2006.01.25

コメント(2)

-

ねむし!ねむし!ひたすら ねむし!

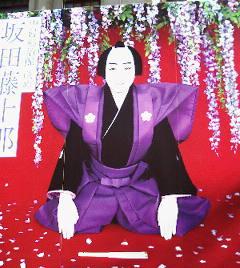

ああ、わたしは根性無しです。藤十郎さんの襲名披露だというのに・・・というのに、またも睡魔の襲撃に抗えずこの身をゆだねてしまい深き淵をさまよっているうちに気がつくと徳兵衛さんとお初さんのおふたりは・・・曽根崎で心中だったのです。ああ、申し訳ない、もったいない・・・。まったく歌舞伎の和事はやわらかで、たおやかで、・・・ねむい。

2006.01.23

コメント(0)

-

さむし!ねむし!そしてうつくし!

午前中に用があって出かけると、そとはこんなふうでありました。こんな日はぬくぬくとこたつであったまっていたいと思いながら歩くと歩道橋で滑りそうになり、つるかめつるかめといいそうになっていやいや、つるとかめは滑ったんだったと思い出しそろそろといつもは使わぬような筋肉に力を入れて歩いたのでありました。家に戻って、ああやれやれと甘酒を飲むと睡魔に襲われ、こんな日は鍋をして、到来物の大吟醸などいただくとまたまた睡魔の餌食となりゆきのひはもっとロマンチックでありたいものと思いつつネットを行くといつものようにこちらにたどりつきかれとかのじょとタロウのやさしいたましいがしずかによりそう姿にうっとりとしたのでした。

2006.01.21

コメント(2)

-

浅草ひとり旅

さてもはじめてのである。演目はおっと、よく見えない。「鳴神」と「仮名手本忠臣蔵」だ。鳴神上人が中村獅童、雲の絶間姫が市川亀治郎。わたしは獅童さんが歌舞伎の大きな役を演じるのを始めてみた。「ピンポン」のつるつる坊主が初見だったが・・・。そしてこの「鳴神」をはじめて見たのは当代市川海老蔵の新之助時代だった。坂東三津五郎の「鳴神」も見た。とりあえず、わたしなりの「鳴神」のイメージがある。どうも、獅童さんの声、サ行の音に違和感がある。荒事になれば、型通りの力強さがあったが、絶間姫とのやりとりに艶というのか色っぽさのようなものがなかった。また最後の花道で飛び六法を決める直前の見得が、やっぱり、違う。わたしは花道そばで新之助の見得を見たのだが、彼はとことん自分の見せ方を知っているように感じられた。腕を上げる角度から指の開き方まで、神経が張り詰めていた。家の芸とはこういうものか、と今回改めて思った。新之助と同じ舞台での、菊之助の絶間姫は美しかった。花道で微動だにしないでいた菊之助を見上げると、決めの細かい肌、細面、大きな眸、そして縦長の鼻の穴が見えた。菊之助はその鼻の穴さえ美しかった。亀ちゃん(亀治郎)はninagawa歌舞伎のお役のように少々はじけた女形を演じると実に生き生きとする。わたしはそんな亀ちゃんのほうがすきだ。今回の歌舞伎で最も感動したのは中村七之助だった。線の細い女形のイメージしかなかったのだが、今回は仮名手本忠臣蔵の早野勘平を演じきった。まさに演じきったという印象だった。細身の七之助のむこうに当代の勘三郎が見えた。その間の取り方、身体の使い方、その型のきめかた、そのいきづかい、その発声・・・七之助の皮膚の下に中村屋の伝統と勘三郎の思いいれが息づいていた。忠実に力強く七之助は演じた。勘三郎襲名披露のとき、自分の不祥事で地獄を見た男の性根が垣間見えた。早野勘平の最後を演じる段になって七之助の細面に凄みが宿る。ふっくらとした勘三郎には感じられない、思いつめた人間の凄惨さのようなものをその薄い肉付きの輪郭が醸し出す。あっぱれ!だった。芝居がはねて外にでると冷たい風が吹いていた。役者の名前の入ったのぼりがはためく。首をすくめる。浅草公会堂の前には有名人の手形が並んでいた。ハリウッドにもこういうのがあったなあ。そうそう、こんなひとのも見つかった。この手が鬼平や小兵衛さんを生み出したんだなあ。それからここにも寄ってみた。おにぎやかなところだ。そしてこんなのも見つけた。これがいったいどこにあるのか。雷門の大きなちょうちんの底の部分に彫ってあった。かっこいい。寒さにまけて早々に立ち帰ったのだが、思いの中を七之助の勘平がいつまでもちらついていた。

2006.01.19

コメント(0)

-

どわすれの日々

今日はイトーヨーカドーへ行って1階で洗剤とテープ買って、地下で食品買って・・・地下のカートのもち手に一階での買い物の袋をかけてそのままレジをすませてすっかり袋のことを忘れて外へ出てしまった。気がついて慌てて取りに戻るとカート整理のおじさんに、あ、あれね、とにやりとされた。そうだった。うすくちしょうゆを買いにいったのに他のものたくさん買ってうすくちしょうゆをわすれてしまったのだった。そのあと振込みにいって、CDの前で振込みカードを忘れたことに気づいた。そうそう、京都みやげを買って千鶴子さんにあげるつもりがすっかりわすれていて、気がついた日が賞味期限だった。欠礼の葉書におとうさまがお亡くなりになったとあってあ、あのひとに電話しなくちゃと思って1ヶ月近くがたってしまった。ねっとではいぬいとみこさんなのに松谷みよ子さんと間違って書き込んでしまうしせっかく書いた作文上書きしないで消してしまうし力作だったのに。そんななか年賀状が来なかった友人ふたりから封書がきた。2通とも中には「あて所に尋ねあたりません」というハンコがおされたわたし宛の年賀状がはいっていた。「住所更新するのを怠りました」と言葉が添えてあった。引っ越して二年半たつんだけど・・・。

2006.01.18

コメント(4)

-

もうひとつの名前

今日もデジカメ片手に路地を行ったが、どうしたものか、ねこに出会わない。仕方がないので、雷蔵さんのところへいった。雷蔵さんはいつもと同じところに静かに座っていた。今日の表情を撮っていると、むかいの家の2階のベランダから声がした。「ねこの写真、撮ってんの?」悪いことをしているわけでもないのに、どきっとする。振り返ると白髪交じりの髪をゆるやかな三つ編みにした老女が差し込む西日を手で翳していた。「写真撮って、野良猫の里親でも探すの?」続けてそう問われて、なんと答えればいいのかと思案する。「集合住宅なので飼えないもので、写真だけでもと思って」と言い訳してしまう。ほんとは自分に飼う甲斐性がないくせに。「その子もようやく元気になったのよね」とそのひとは雷蔵さんを指して言った。雷蔵さんは実は野良猫で、しばらくまえ病気になり、目やにがたまり、ガリガリに痩せていたらしい。それをみて、近所の親切なおばあさんやその孫娘が決まった場所でえさを与え、可愛がっているのだという。「だから、野良だけど、可愛がられてるからいい子なのよ。みんなはチャー坊って呼んでるわ。慣れたら人懐っこい子よ」それまで雷蔵さんと呼び、こわもてのねこだと思っていたねこが、けなげなチャー坊に見えてくる。「チャー坊はね、うちのニャンコと仲良しなのよ」そう言ってそのひとが指した先、いくつかの植木鉢のあいだに白いねこがいた。ニャンコは落ち着かない目をしていた。居心地の悪そうなどこかへ消え入りたいような顔をしている。「にゃおん」と呼びかけても返事をしない。「この子も捨てられてたの。尻尾が切られててね、半分腐りかけてたの」それは人間の仕業であったらしい。「ねこも夢みるらしくて、寝ててうなされてるのよ。忘れられないのね。人間と同じね。かわいそうにね」そう言ってそのひとは目をしばたたかせた。ニャンコは遠くを見つめていた。「もう大丈夫なんだけどね、警戒心が強くて、わたし以外には慣れないのよ。そんな育て方してかわいそうだったんだけどね」それでもニャンコはチャー坊が動くと目で追う。「ふたりはなかよしなのよ」とそのひとが繰り返した。「お話聞けてうれしかったです」とわたしが言うと「またチャー坊を可愛がってやってね」と声が返ってきた。

2006.01.15

コメント(2)

-

かったるい日に読む本

降り込められた一日はなんだかかったるい。一日中リズムがシンコペーションしている。それでもご飯は作って、茶碗は洗うのだけれどそこでぜんまいが伸びきってしまう。ああ、なんか かったるい。テレビも見たくない。こんな日には本を読もう。バッテリーを読もう。主人公の弟の青波くんの台詞がいい。岡山なまりに乗せた思いが深い。人や自然を見つめるひとみが老成している。病んだ時間が彼を大人にし病んだ時間が彼を純にもする。彼に会うとすこしづつこころがシャンとしてくる。彼に会いたくてバッテリーを読んでいるような気さえしてくる。

2006.01.14

コメント(2)

-

再会

実はデジカメを新しくした。これがなかなか馴染めない。何回やっても、電源を入れるたびにピロロロンと鳴る音に慣れないし、ズームがうぃーんと飛び出す音にどきっとする。連日の寒さが今日は少しゆるんだようなので、そのデジカメ片手にご近所を散歩した。ネコ好きがこうじてねこばなしを作っている。その出演ねこの写真を取りにいこうと思ったのだ。ねこばなしを作っているとだんだんキャラが立ってきて、このねこの違う表情が欲しいなどと思うようになる。今まで撮ったねこの写真はポスティングの途中に出会ったネコが多いので、チラシ片手に歩き回った馴染みの道を、今度はデジカメ片手に歩いた。これがなんだか居心地が悪い。ねこたちはいつも路地の奥のほうでくつろいでいる。チラシ配りはどんな路地の奥までもそこに郵便受けがある限りチラシを突っ込みに行く。だけど、チラシもなくてただデジカメもった51歳のおばさんがくねくねとした路地にはいりこんでいくのはいささか気がひけてしまう。チラシを配っていたときはなんのためらいもなく進んでいった路地なのに。それでも一年通った記憶は鮮明で、どのねこが路地のどのあたりに出没していたか、わかってしまう。まだ寒いので街中ではほとんどねこの姿を見かけないが、日当たりのいい場所におなじみの顔を見つけた。なんだかうれくなってしまった。懐かしくさえあった。ねこたちもさまざまに表情を変える。それがおもしろい。今日会ったのは これだれだと思います?雷蔵さんです。普段はこんななのに。 これはおせつさんのアップ。普段はこれ。しかし、街中でおばさんがねこに話しかけながらカメラを構えるのってけっこう気恥ずかしいものだ。撮ってる最中にきれいなおねえさんがそばを通り唇の端でふふんと笑った。きまりがわるくてぴょこんと頭をさげた。それでもねこばなしが作りたいんだから仕方がないさ。

2006.01.12

コメント(4)

-

純愛小説

口腔外科の定期検診だったが、どうも病院へ行くというよりH先生に会いに行くと思っているようフシがある。検査結果に疑問符がついたときにはそんな余裕はなかったけれど、事なきを得て安心し、喉元すぎればなんとやらだ。京都のおみやげと同人誌を紙袋に入れて用意したりしてて、いやはやこれは千鶴子さんと同じかな?なんて苦笑してみたりする。いやいや、そういうことではなく、H先生のような個性的なお医者さんに会ってその愉快な話を聞くのが楽しみなのだ。なんとなく取材気分でもある。とはいえ、片頬の身にはこの寒さはこたえている。咀嚼に際して不自然な筋肉の使い方をしているので、普段からどうしても顔の左半分が疲れやすい。それがこの寒さに余計かじかんでこわばってしまい、かみ合わせに抵抗がある。治療台でそう告げると先生が触診した。先生が指で押さえて、ここは痛いですか?痛いでしょう?と言ったところがことごとく痛かった。こめかみから顎にかけての筋肉が張って、肩こりと同じ状態になっているのそうだ。左半身は欠損があるので、血流が悪いのだとも言われた。そういう原因なら方策を考えていけばいい。先生がその次第をカルテに書き込むあいだにいろいろ話が飛ぶ。それからがお楽しみだ。先生が久しぶりにスキーをした話から定年後の過ごし方について、そしてネットのことから作文のこと。なんだか話がころころ転がっていく。そこまできて、「最近はうっちゃってるんですけどね」と前置きして、先生がとびっきりの笑顔になって「内緒なんですけど、実は僕も書いてるんですよ」と言った。留学したり海外出張したときの空き時間に書くのだそうだ。スェーデンで書き始めたという。「へー、そうなんですかー」と驚いていると「それが純愛小説なんです」ときた。「ええー」と治療台の上で目を見張り、のけぞりそうになり、落ち着いてから「はあ。そうなんですかあ」とこちらも上質の笑顔になる。「日の目を見ることは絶対ないんですけどね、誰かに見られるとかっちょわるいんで、誰もだどりつけないようなところにおいてあるんです」と先生は頬を少し上気させて言った。小説は、銀行員だとか証券マンだとかいろんな分野で活躍していたひとが書いたほうが説得力のある作品ができるみたいですから、医療の現場からってことでいいんじゃないですか、とわたしがいうと、先生が「渡部淳一とか」と言った。だれだったか、渡部氏のサイン会で握手しているときに、この手はあんなこともこんなこともいろんなことをしてきた手なんだーと思ったと言っていたのを思い出した。「解剖学的女性論とか、ちょっと女性をバカにしてるような感じしますよね」とわたしがいうと先生は「小田和正もそうなんですよ」と言った。先生と奥さんは小田氏のファンなのだが、「君を守ってあげたい」みたいなことばかり歌うのは、どうも立ち位置に差があるってことではないかと思っているのだという。そこでわたしは昨日読み終わったばかりの四方田犬彦(印象的な名だなあ)氏の『「かわいい」論』からの受け売りで、小さいもの、はかなげなもの、守ってあげたくなるような脆弱で壊れやすいものに対する美学、幼さという不完全さをめでる美学のようなものが日本人にはあるらしいことを言った。「わび・さび」とか「もののあわれ」とか「幽玄」とか「いき」とかというのと同じように、「かわいい」は21世紀の日本の美学なのかもしれないというようなことが書いてあったのだ。「そういわれてみればー」と互いに妙に納得したのだった。「これで先生の恋愛小説もちょっとおもむきが変わるかもしれませんね」とわたしが言うと、先生はまた例の笑顔になって「純愛小説です」と訂正した。

2006.01.10

コメント(0)

-

yonda.

暮れからお正月にかけて、めずらしく熱心に本を読んだ。読み中だった森絵都さんの「永遠の出口」「いつかパラソルの下で」角田光代さんの「空中庭園」湯本香樹実さんの「ポプラの秋」。自分の好みで選んだものだけど、共通して子供の気持ちを引きずった大人が描かれているのに気づいた。うろ覚えなのだが、子供から大人へのはしご(階段だったかな)っていうのがあって大人になるとそれを取り外してしまうから子供のころのことを忘れてしまうんだ、とかケストナーが言っていたように思う。この作家さんたちはそろってそのはしごを取り外すことなく、大人になってもいつでも子供の思いに帰っていけるひとたちのように感じた。湯本さんの「夏の庭」もそうだったが、「ポプラの秋」もひとの生死に関する子供の不安だとか怖れにそういう説得力があった。ああ、そういえば、わたしの数少ない読了本である、森絵都さんの「つきのふね」も角田光代さんの「キッドナップツアー」も山田詠美さんの「放課後の音符」も、そうそう、重松さんの「きよしこ」も、大人ではない年若いひとが体験したあまりしあわせとはいえない出来事の顛末や思いを若い言葉で語っている。通り過ぎて帰りこない時間を、思い出だけでなく、作家の想像力と大人の思慮を持ってたどって行くこれらの困難なものがたりの道筋は、いたいたしくもみずみずしく、印象的に続いていったのだった。今日読み終えた森さんの「いつかパラソルの下で」のなかに、主人公のおにいさんが恋人から罵倒された言葉を、妹たちに告げるくだりがある。「実はこの前、俺、五つも下の彼女にすげえ罵倒されたばっかでさ。親父のせいで俺の人生が狂ったとか、またいつもみたくぐちぐち言ってたら、いい年こいて自分の人生を親のせいにすんな、二十代半ばも過ぎたら自分のケツは自分でぬぐえ、って。あれはこたえたなあ」(略)「それだけじゃないぜ。誰だって親には恨みのひとつもあるけど、忘れたふりをしてるんだ、親が老いて弱っちくなるのを見てしょうがなく許すんだ、それができないでこれからの高齢社会をどうすんだ、みみっちいトラウマふりかざして威張ってるんじゃねえって、それはそれはひどい罵倒だったんだ」おにいさんはこれは「こたえる」と言いながら、この罵倒した彼女と結婚することしたと報告する。どれだけ年を重ねても、恵まれなかった子供時代をなかったことにはできない。その傷みをひきずって年を重ねてしまう。傷のかさぶたはいつだってはがれ疼く。うまく生きていけそうにない予感が走る。そういう登場人物に大勢、出会ってきた。それぞれ傷つきながらもわずかに希望の足がかりをみつけて、それらのものがたりは終わっていた。ふーん、しかしなあ、「誰だって親には恨みのひとつもある」かあ。そうかあ、そういうものかあ。それだけのものかあ。そして「わすれたふり」をするのかあ。うーん「みみっちいトラウマ」ってかあ。ほー、そうなのかあ。いやはや、実に潔い明解な言葉だなあと感じ入る。智慧の輪は思いもよらないほどけ方をするものだと思ったことだった。

2006.01.07

コメント(2)

-

頼りない。

「年の割りに頼りない」と言われた。わたしは今五十一歳だ。まあ、自分では長生きしたなあと思ってはいるのだが、わたしが幼い頃のゆるぎないおばさんを思い起こしてみると、わたしはなんてへなちょこな五十一歳なんだろうと思う。成熟に時間がかかる人間なのかもしれない、と自分を慰めてみたりするが、だからといって今頼りないことにかわりはない。そもそも頼りないとはどういうことなのかなと考えた。当てにならないということかな。ゆるがないひとは頼りになるんだから頼りない人間はゆるぐ人間なんだな。ゆるぐってのを調べるとこう書いてある。(1)ゆれ動いて不安定になる。ぐらつく。ゆらぐ。「社長の座が―・ぐ」(2)心が動く。気が変わる。ゆらぐ。「信念が―・ぐ」ああでもないこうでもないと心を動かしてばかりいるから頼りない人間になってしまうんだな。それはそれでしかたのないことなのかもしれないな。

2006.01.07

コメント(4)

-

どうぞよろしく。

あけましておめでとうございます。みなさま、よいお年を迎えられましたでしょうか?当方は京都で一人暮らしをしている姑の元へ例年のごとく帰省いたしました。実を言うと、新しい年のはじまりだというのに、どこか心晴れやかにはなれない自分をもてあましています。今年90歳になる姑、いかに気丈だとはいえ、心身に衰えが顕著な彼女ををひとり京都に置くことの気の重さがぬぐえません。更年期のせいなのでしょうか、自分に繋がる人に関して、たくさんの否定的な言葉が押し寄せてきて、逃げ場なく爪先立っているような思いを感じています。元旦に兄嫁に会うと、糖尿病が原因で左目の視力がほとんどないのだと聞かされました。夫を喪い、財産を失い、家屋敷も人出にわたり、年金で暮らす兄嫁が視力も失ってしまったのです。驚くわたしにむかって「それでも今が一番気楽で結構や」と笑って言いました。切なくなっているわたしに自由であることの幸せを言いました。時間はありあまるほどあるから、お正月は500円の市バスの一日乗車券を買って、あちこち回ろうと思っているのだと言いました。遠近感がわからなくて車の運転は難しいようでした。どこにいくにも車を運転していたひとなのに。わたしと会ったあとは北野の天神さんへ行くというので、堀川今出川の交差点で分かれたのでした。元旦の町は暮れ始めていました。ふたりが反対の方向に向かい、両方の信号が赤で矢印が出ているとき、大きなブレーキ音とゴンといういやな音がしました。ワゴン車と自転車がぶつかった音でした。横断歩道を渡ってそばに寄ってみると、とまった車の先に自転車と人が倒れていました。三つある車線の真ん中が交通事故の現場でした。自動車から白髪交じりの眼鏡をかけた男性が降りてきて携帯電話をかけていました。横断中にその現場を目の当たりにしたカップルも携帯電話で連絡をしているようでした。横たわっているのは若い女性でした。身動きひとつしませんでした。時間が止まってしまったような空間は宵の薄暗さに包まれ、街灯は地面にひろがるその人のつややかな髪を照らすのでした。カップルの男性が自転車を起こすと、かごの中にチェックのカバンがありました。どんな用事があったのでしょう。意識が戻り始めた女性が動きだすと、男性はそれを制しました。呆然として突っ立つ運転者は憑かれたように携帯電話に向かってなにごとか繰り返すのでした。車の中には小さな人影が見えました。横断歩道で信号を待つおじいさんが「かわいそうになあ」と呟きました。両側の車線を一瞬速度を落とした車が走り抜けていきました。そのときわたしの携帯電話がなりました。横断歩道の向こう側から兄嫁がかけてきたのでした。「今、交通事故があったみたいやけど、あんたとちがうなあ?」と。薄闇のなか片方だけの目ではよく見えなかったのでしょう。わたしの身を案じる言葉が届きました。「うん、だいじょうぶ」と答えると安堵の声が返ってきました。その現場にこころを残しながら家路につきました。明かりと明かりの間のくらがりのなかで、兄嫁とは血のつながりはないだといまさらのように気づくのでした。そして、気がつくと兄嫁が言った「なんとかやっていこなあ。なるようにしかならんもん」という言葉を唱えていました。どんなわずらいごともなるようにしかならなのだから、自分の無力さを嘆きつつも、なんとかやっていくしかありません。そんな情けないわたしですが、どうぞ、今年もよろしくお願いいたします。

2006.01.02

コメント(6)

-

苦しいことを

苦しいことを苦しいと口にして誰かにつげてしまうことは、一種の逃げなのだろうか。苦しいことを苦しいままに心に秘めておくことが出来ない弱さだろうか。「全て自分が悪かったのだ」と、「自分のせいなのだ」と、すぐに懺悔してしまうのは、「いや、あなたのせいではない」という言葉を無意識に期待しているからだろうか。誰にも告げずにこころに押しとどめておくと、そこで腐食してこころに穴をあけてしまいそうで不安になってしまって、だから口にしてしまうのだろうか。深い悩みを抱えて生きることは大きなストレスであり、それを口にして、誰かに支えてもらえたら、どんなに楽なことだろう。王様の耳がロバだったから、床屋さんは穴にむかって叫んだのだけれど、自分の息子の耳がロバだったら、床屋さんはどうしただろう。自分自身の問題だけでなく、自分以外のひとがからんでいるとき、告げてしまうことで誰かを傷つけることになりはしないか。自分のこらえ性のなさで誰かのこころをえぐってはいないか。自分なかに抱え続けると自分のこころがただれていく。ひりひりとした痛みに耐えて、そのことを抱え続けること。そのことで自分が深い思慮を勝ち取ることもあるのかもしれない。

2006.01.01

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 本のある暮らし

- Book #0931 巨大投資銀行

- (2025-11-17 00:00:12)

-

-

-

- 私の好きな声優さん

- 声優の川浪葉子さん(67歳)死去

- (2025-04-08 00:00:18)

-

-

-

- 今日どんな本をよみましたか?

- 人魚族の集落から街へ向かう途中、海…

- (2025-11-17 08:02:07)

-