2019年09月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

消費税増税 キャシュレス決済 コンビニでポイント還元告知

消費税増税 キャシュレス決済 コンビニで2%ポイント還元告知キャシュレスでポイント還元_01 posted by (C)きんちゃんキャシュレスでポイント還元_02 posted by (C)きんちゃん「Fami Pay」のお支払いも対象!2%還元告知キャシュレスでポイント還元_03 posted by (C)きんちゃんクレジットカード、電子マネーでの決済。僕が日常的に使っている「楽天Edy」も入っている。キャシュレスでポイント還元_04 posted by (C)きんちゃんバーコード決済。対象期間:2019年10月1日~2020年6月30日まで。

2019年09月30日

コメント(0)

-

ポートアイランドの配達 日の出前の雲の雰囲気が良かったです

ポートアイランドの配達 日の出前の雲の雰囲気が良かったですポートアイランドの朝の雲_01 posted by (C)きんちゃん次第に日の出が遅くなってきています。雲の雰囲気がいい感じです。ポートアイランドの朝の雲_02 posted by (C)きんちゃんポートアイランドの朝の雲_03 posted by (C)きんちゃんポートアイランドの朝の雲_04 posted by (C)きんちゃんポートアイランドの朝の雲_05 posted by (C)きんちゃんポートアイランドの朝の雲_06 posted by (C)きんちゃん日の出前の静かな雰囲気がいいですね。

2019年09月29日

コメント(0)

-

花隈駅のバリアフリー化工事 下りホームのエレベーター姿を現す

花隈駅のバリアフリー化工事 下りホームのエレベーター姿を現す花隈駅 エレベーター完成間近_04 posted by (C)きんちゃん塀に囲まれていたのだが…花隈駅 エレベーター_01 posted by (C)きんちゃん塀がすっかり取り払われて、エレベーターが姿を現した。花隈駅 エレベーター_02 posted by (C)きんちゃんエレベーターの出入口は東側にある。花隈駅 エレベーター_03 posted by (C)きんちゃんここまで完成しているのに、供用開始は2020年3月末とある。花隈駅 階段廃止 posted by (C)きんちゃんエレベーターの完成とともに、今まで東向きの階段があったところはタイルで覆われてしまっている。上りホームのエレベーター。改札からのエレベーターの工事はまだこれからなので、一緒に供用開始となるのだろう。

2019年09月28日

コメント(0)

-

来年のカレンダー そろえました!

来年のカレンダー そろえました!毎年、9月~10月の時期にお気に入りのカレンダーをそろえます。今年は10月から消費税増税ってこともあって早めにそろえました。ムーミン とびだすカレンダー_01 posted by (C)きんちゃん最初に買ったのがムーミンのカレンダー。2019年と同じく絵が飛び出すタイプ。職場の機関紙の共用パソコンで使います。ムーミン とびだすカレンダー_02 posted by (C)きんちゃんムーミン とびだすカレンダー_03 posted by (C)きんちゃん1月の裏は2月のカレンダー。招福ねこ歴_01 posted by (C)きんちゃん同じく職場の自分の机用のカレンダー。例年通りの招福ねこ歴です。招福ねこ歴_02 posted by (C)きんちゃん招福ねこ歴_03 posted by (C)きんちゃん裏側には、いろんな予定が記入可能。ちょっと和なかれんだー_01 posted by (C)きんちゃん自宅の机用のカレンダー。毎年アレンジを変えています。来年は「ちょっと和なかれんだー」。ちょっと和なかれんだー_02 posted by (C)きんちゃんちょっと和なかれんだー_03 posted by (C)きんちゃんこちらも、裏側には予定を記入できます。中島潔 風の詩カレンダー_01 posted by (C)きんちゃんそして、自宅のダイニングのカレンダー。例年通りに「中島潔の風の詩」のフィルムカレンダーです。中島潔 風の詩カレンダー_02 posted by (C)きんちゃんあと、自宅のリビングのカレンダーは「いわさきちひろ」です。職場の人から買います。

2019年09月27日

コメント(0)

-

ダイニングの時計が壊れた 新しい電波時計を買った 受信状態が良く分かる

ダイニングの時計が壊れた 新しい電波時計を買った 受信状態が良く分かる電波時計 受信状況 0924 posted by (C)きんちゃん新しい電波時計。CASIO製、IQ-1150NJ-5JF電波時計 受信状況 0924 posted by (C)きんちゃんうまく電波を受信できた場合は、緑色のランプが点滅。(毎分0秒の際に)電波時計 受信状況 0925 posted by (C)きんちゃん電波をうまく受信できなかった場合、赤色のランプが点滅。(毎分0秒の際に)こんな感じです。24時間のうちに1回でも電波の受信に成功すれば緑色のランプが点きます。1日のうち、午前2:01、3:01、6:01、10:01、午後2:01、6:01、10:01と7回ほど自動受信します。自宅のマンションは、窓に金網があるため電波の受信をしずらい状況にあります。でも、2日に1回は受信できているようです。以前使っていた電波時計より感度がよくなったようです。

2019年09月26日

コメント(0)

-

年金者組合からお誕生日プレゼント ティッシュポケット

年金者組合からお誕生日プレゼント ティッシュポケット誕生日プレゼント ティシュポケット_01 posted by (C)きんちゃん誕生日プレゼント ティシュポケット_02 posted by (C)きんちゃんこんな感じ。カードを入れられるようになっています。落ち着いた色合いで、良い感じ。使わせていただきます。

2019年09月25日

コメント(0)

-

ROKKO Meets Art2019 六甲ミーツ・アート芸術散歩2019開催中

ROKKO Meets Art2019六甲ミーツ・アート芸術散歩2019開催中神戸・六甲山上を舞台に展示されるアート作品を、ピクニック気分で周遊しながら楽しめる現代アートの展覧会。今年で10回目に。2019年9月13日(金)~11月24日(日)10:00~17:00(会場により営業時間が異なります。17時以降も鑑賞できる作品もあります)六甲ガーデンテラスや六甲枝垂れなどは夜間も楽しめます。六甲 ミーツ・アート_02 posted by (C)きんちゃん阪神神戸三宮駅にポスターが。【会場】六甲ガーデンテラス、自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲カンツリーハウス、六甲高山植物園、六甲オルゴールミュージアム、六甲ケーブル、展覧台、風の教会(グランドホテル 六甲スカイヴィラ含む)、六甲有馬ロープウェイ(六甲山頂駅)、記念碑台(六甲山ビジターセンター)、TENRAN CAFEお得な鑑賞チケット大人2,200円、小人1,100円有料会場(自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲カンツリーハウス、六甲高山植物園、六甲オルゴールミュージアム、風の教会)に、会期中各1回ずつ入場できる。普通に入場した場合は大人3,070円、小人1,830円になるため、お得なチケット。入場当日は再入場可能。会期中であれば、日を分けて利用可能。六甲 ミーツ・アート_01 posted by (C)きんちゃん確かに、全部の有料会場をまわればお得なチケットですが、全部回る気力があるかどうか…。六甲カンツリーハウスや風の教会などの様に行ったことのないところもあるしね。【個別に入場すれば】自然体感展望台 六甲枝垂れ:300円六甲高山植物園:620円六甲オルゴールミュージアム:1,030円 以上の3施設共通券:1,440円六甲カンツリーハウス:620円風の教会:500円なので、全部回らないのなら、個別に買った方が安い。お得なチケットを買うか、普通に入るかは別にして、今年もぜひアートを鑑賞したい。

2019年09月23日

コメント(0)

-

平和美術展の仲間の一人が夫婦で作品展 今回で11回目だとか あしや喜楽苑ギャラリーへ

平和美術展の仲間の一人が夫婦で作品展 今回で11回目だとか あしや喜楽苑ギャラリーへ芦屋浜散策 posted by (C)きんちゃん阪神芦屋駅で阪急バスに乗り換え。41・71・72系統に乗り、あしや喜楽苑前で降ります。そこからすこし歩きます。芦屋浜にあります。あしや喜楽苑_01 posted by (C)きんちゃんあしや喜楽苑_02 posted by (C)きんちゃん特別養護老人ホームだけでなく、いろんな施設が入っています。あしや喜楽苑 ギャラリー案内 posted by (C)きんちゃんあしや喜楽苑のギャラリーは人気の様で、いろんな人が展示しています。次回の案内も…ギャラリー入口 posted by (C)きんちゃん藤田功&佐紀子作品展 生涯青春生涯感動藤田功(書、写真)、藤田佐紀子(日本画、ガッシュ画、スケッチなど)と き:9月21日(土)~9月30日(月)午前9時~午後5時(最終日は午後3時まで)功 作品_01 posted by (C)きんちゃんまずは功さんの作品から。書ですねえ。功 作品_02 posted by (C)きんちゃん癇癪(かんしゃく)から苦(く)を取り除くと感謝(かんしゃ)が残る。トンチの問題。功 作品_03 posted by (C)きんちゃん功 作品_04 posted by (C)きんちゃん功 作品_05 posted by (C)きんちゃん功 作品_06 posted by (C)きんちゃんもっと、もっと展示したいので…。カタログが置かれていました。めくってみると…。「一怒一老 一笑一若」 「目医者にて「パチパチして」で手をたたく」「ざぶとん3枚」ものの面白い句です。功 作品_07 posted by (C)きんちゃん一から始まって九、十、千。功 作品_08 posted by (C)きんちゃん功 作品_09 posted by (C)きんちゃん佐紀子 作品_01 posted by (C)きんちゃん続いて佐紀子さんの作品。佐紀子 作品_02 posted by (C)きんちゃん佐紀子 作品_03 posted by (C)きんちゃん佐紀子 作品_04 posted by (C)きんちゃん佐紀子 作品_05 posted by (C)きんちゃん石柱に紅葉が映えてきれいですね。佐紀子 作品_06 posted by (C)きんちゃん室津港の雰囲気がでています。佐紀子 作品_07 posted by (C)きんちゃん佐紀子 作品_08 posted by (C)きんちゃんほのぼのとした雰囲気ですね。佐紀子 作品_09 posted by (C)きんちゃんふくよかな摩耶夫人ですね。佐紀子 作品_10 posted by (C)きんちゃん佐紀子 作品_11 posted by (C)きんちゃん楽しませていただきました。

2019年09月21日

コメント(0)

-

下山手公設市場・住宅の取り壊し中

下山手公設市場・住宅の取り壊し中宇治川市住解体工事_01 posted by (C)きんちゃん1階部分が宇治川公設市場・ジョイエール。2階から上が市営住宅。宇治川市住解体工事_02 posted by (C)きんちゃん工事は6月17日から始まっている。解体は2020年2月28日まで。宇治川市住解体工事_03 posted by (C)きんちゃん宇治川市住解体工事_04 posted by (C)きんちゃん建物のまわりに、ぐるりと足場が築かれている。宇治川市住解体工事_05 posted by (C)きんちゃんジョイエール閉店工事_01 posted by (C)きんちゃん解体が終わった後、同じ場所に市営住宅と市場が再建。2020年11月完成予定。

2019年09月20日

コメント(0)

-

三谷幸喜の最新映画「記憶にございません」観てきました! まっさらな気持ちで政治に取り組むとこうも変わるのか

三谷幸喜の最新映画「記憶にございません」観てきました! まっさらな気持ちで政治に取り組むとこうも変わるのか映画 記憶にございません posted by (C)きんちゃん記憶にございません チケット posted by (C)きんちゃん内閣支持率1ケタ台。消費税増税、審議拒否、強行採決などを繰り返し、最悪の黒田首相。街宣中に石を投げつけられて記憶喪失に…性格もすっかりおとなしくなって、改めて政治の事を一から学びなおす姿勢。三権分立、国民主権、平和主義、基本的人権など…アメリカ大統領との会談で、日本の農業を守るためアメリカストロベリーの関税の引き下げは認めないとキッパリ。記者会見でアメリカ大統領から、言いたいことを言い合う、外交はこうありたいと歓迎される。実際の政治変革はこう簡単にはいかないでしょうが、政治変革の「意思」が大事だってことですね。

2019年09月19日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑬ 終末期をどうすごす?

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑬ 終末期をどうすごす?先が見えない介護にも、必ずゴールがやってきます。それは大切な家族との別れの時でもあります。別れを見て見ぬふりするのではなく、しっかりと向き合えれば、家族みんなで良い最期の時間を迎えることができます。看取り(みとり)をする終末期をどうすごすか?後悔しない介護の重要なポイントです。意向を聞こう終末期には、介護をされる親との意思疎通が難しくなります。親の意向を聞けないまま看取りを迎えると、後悔が多く残る介護になってしまいます。そうならないよう、介護が始まる前や介護の初期など、まだ親の意向を聞けるうちに、終末期の医療や看取り期の過ごし方を親と話し合えると良いですね。話し合う点は、▽延命治療を望むか、▽要介護者が判断できなくなった時に誰が代わりに判断をするか、▽病状や病名の告知を望むか、▽どのような場所(自宅、病院など)で最期を迎えたいか―などです。家族間で意外にトラブルが多いのが、看取りの時期の積極的医療への考え方です。話し合った内容は、ほかの家族やきょうだいとも共有しましょう。休業は末期に離れて暮らす介護では、看取りの時期の時間の使い方にも工夫が必要です。連載4回目でも触れましたが、介護の初期には介護休暇(1年に最大5日間)や有給休暇を“小出し”に取得すると良いでしょう。まとまって休める介護休業(介護対象1人につき93日まで、3回まで分割して取れる)は、看取りの時期に取得し、親子で大切な時間を過ごすことをお勧めします。介護休業を介護の初期に使ってしまい、終末期に後悔したり、介護離職に陥るケースもあります。時間に限りのある遠距離介護では、時間を有効に使うことが欠かせません。別れを悲しむ大切な人と死別すると、深い喪失感に襲われます。この悲しみが癒えた時が、本当の介護の終わりではないでしょうか。悲しみは自分だけで抱え込まず、できるだけ人と共有しましょう。大声で泣いたり、故人の思い出を語り合ったり…。信頼できる場で受け止めてもらい、感情を整理するなかで、悲しみを少しずつ受容できるようになります。自分に合った方法で、あせらず、ゆっくりと悲しみを癒やしましょう。◇向き合うことがつらいため、多くの人が避けて通りがちな終末期。私は親との別れを見て見ぬふりをしてしまい、親と過ごす最後の時間を自覚しないままの看取りになってしまいました。介護中の人、これから介護をする人には、やがてくる看取りの時期を見すえて、親との時間を過ごしてほしいと思います。13回続いた連載も今回で最終回です。私の介護体験を振り返って、「あの時、あれば良かった」と思った情報や対処法を紹介してきました。少しでも、悔いのない介護をしてほしいと願っています。(おわり)(NPO法人 UPTREE代表理事)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年9月1日付掲載阿久津さんの新刊『家族の介護で今できること。』介護の始まりの時期にしぼった「貝体的な初動案内書」です(同文書院900円)親の介護にも必ず終わりが来るってことです。いわゆる天寿ってことですが、病気で苦しみながら亡くなるのか、眠るように亡くなるのか…。それぞれですが、介護する人がその悲しみから癒えた時が本当の介護の終わりなんですね。

2019年09月14日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑫ 自分の時間作りリセット

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑫ 自分の時間作りリセット介護が始まると、初めての経験の連続で、介護者は振り回されます。私自身、子育ての時期に両親同時の遠距離介護が重なり、疲弊し介護うつになりました。同居介護でなくても、自分の生活と介護の両立は大事です。移動の疲れ、離れているからこその心配もあります。終わりの見えない介護だからこそ、自分の時間や居場所を持ち、自分自身をケア(世話)することがとても大切だったと思います。【遠距離の利点】*親元を離れて自分の生活に戻ることで気持ちを切り替えられる*距離が離れているので「できないことはできない」と割り切れる*オンとオフのめりはりがつくことで、介護の時間を大切に過ごせる心身とも回復離れて暮らす介護では、頻繁に介護に通えなかったり、親のそばにいてあげられないことなどから、罪悪感を持つ介護者もいます。しかし、「自分の時間・居場所を持つ」という視点で見ると、遠距離介護にもメリットがあります。親元を離れていったん自分の生活に戻ることで、気持ちをリセット(元の状態に戻す)できます。精神面と体力面の回復をはかり、余裕を持って介護にかかわれます。また、物理的に距離が離れているので、「できないことはできない」と割り切れます。介護される側の状況に振り回されず、介護者自身の生活を大切にした上で介護に取り組めます。大変だと思われがちな遠距離介護ですが、前向きに考えることで、後悔の少ない介護につながります。また、オンとオフのめりはりがつき、介護の時間を有効かつ大切に過乙せるようになるでしょう。孤立感を解消両親の介護中に「あれば良かったな」と思うものの一つが、自分の居場所です。介護者は自分の生活と介護のことで余裕がなくなり、孤独に陥りがちです。介護に携わっていない周囲の人とは流れる時間が異なるため、家庭の中でさえ「居場所がない」という気持ちに襲われかねません。そんな時に、同じ立場の人たちと介護の苦労や悩みを共有できると、孤立感が解消されます。それだけでなく、つらい思いを癒やすことで、介護される側に優しく接する余裕を持てるようになります。役立つ情報も得られます。私たちの法人でも、介護をする人たちが集まって自由に語り合い、仲間をつくれる「介護者サロン」を運営しています。最近はそのようなサロンやカフェが増えてきたので、地域で探してみましょう。「レスパイト」レスパイトとは、介護から解放されて休息できる時間のことです。休息を取るために活用できるサービスが、介護保険のショートステイです。ショートステイは要介護1以上で連続して30日まで利用できるので有効です。ある程度まとまった日数で旅行に出かけたり、介護から離れることができるからです。できるだけ、介護のことを頭から切り離す「自分の時間」を持つことを意識しましょう。(NPO法人 UPTREE代表理事)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年8月25日付掲載介護と自分の生活の両立。なかなか難しいようですが、遠距離介護ならではの利点があるんですね。気持ちの切り替えや割り切り、メリハリ…。

2019年09月13日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑪ 家族のできること可視化

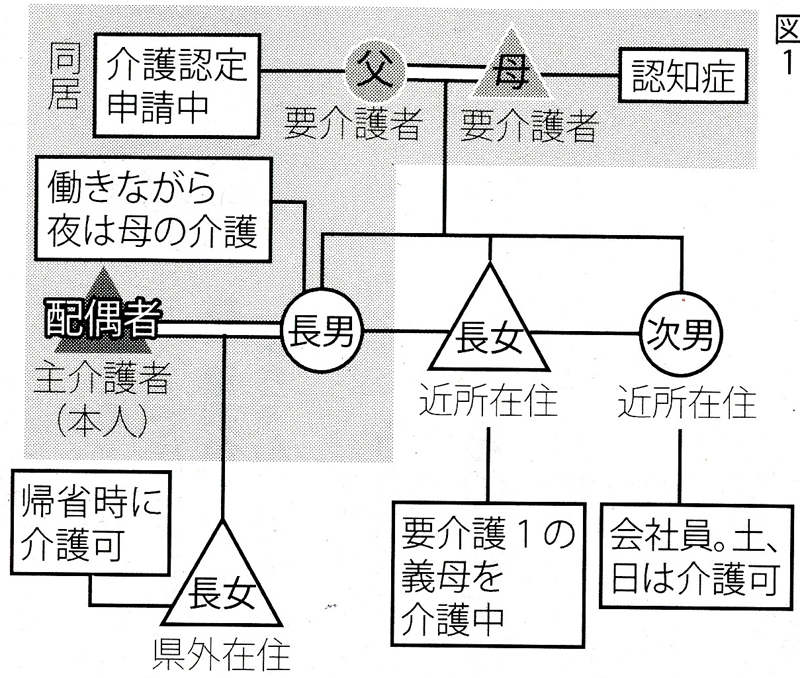

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑪ 家族のできること可視化指揮する役割主介護者は、1人で何もかも抱え込むのではなく、“司令塔”になることが重要です。複数のプレイヤーや医師、ケアマネジャーと連絡を取りながら、介護全般をマネジメント(運営・管理)する役割です。離れて暮らす家族が主介護者の場合でも、遠隔でプレイヤーたちを指揮することは可能です。チームプレーで介護を続けましょう。介護が始まったばかりの時期は慣れないことが多く、心身共に疲弊しがちです。そんな混乱から抜け出すには、家族のできることや介護の状況を「可視化」することです。プレイヤーに介護が始まったら、家族それぞれが置かれている状況を整理しましょう。(図1)仕事の状況、住んでいる場所、介護にどれくらいかかわれるのか―。介護にかかわる家族の環境をはっきりさせると、さまざまなことが見えてきます。一つは、家族にできることとできないことが明確になります。家族に担えない部分は介護保険サービスや福祉サービス、協力者を頼りましょう。また、介護にかかわれる“プレイヤー”が意外と多いことにも気付けるでしょう。遠方の家族でも、短期の介護や介護費用の負担などで介護を担えます。可視化の話し合いを通して、家族みんなが「自分も介護のプレイヤーだ」という意識を持てれば、主介護者だけに負担がかかることを避けられます。制約の多い離れて暮らす介護こそ、できるだけ早い段階での可視化が重要になります。日記に記録を介護の状況を日記に記録するのもお勧めです。(図2)何をどれだけ食べたのか、どんな症状か、どんな様子か、介護者自身の気持ちは―。通院時や介護認定審査の際に、親の状態を医師やケアマネジャーに伝えられます。離れて暮らす介護の場合は、電話での親とのやりとりを日記に書き残しても良いですね。帰省した時に、日々の記録をヘルパーさんや医師などに伝え、共有できます。介護費用の記録も、金銭トラブルを回避するためには重要です。(連載10回目参照)「介護者手帳」私たちの団体では、これらの内容を書き込める「介護者手帳」(アマゾンで購入可)を制作しました。介護経験者の「あったら良かった」を形にしたものです。記録はまた、要介護者との思い出にもなります。忙しさの中で日記をつけるのは大変なことでしょう。ですが、書くことで客観的になれて、親をみとった後にはかけがえのない親子の思い出になります。毎日少しでも時間をつくり、日記が習慣になると良いですね。(NPO法人 UPTREE代表理事)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年8月11・18日付掲載僕の場合は、きょうだいがいないし、独り者だし…。でも、今回の父親の入院と入所で、親戚の住所・連絡先を作りました。帰省した際にやったこと、母からの手紙、父や母に出した手紙、その他の出来事を、時系列的にエクセルの表に記録するようにしました。

2019年09月12日

コメント(0)

-

ホンダ・リトルカブのバッテリー交換

ホンダ・リトルカブのバッテリー交換バイク バッテリー交換前_01 posted by (C)きんちゃんニュートラルのランプが暗い。バイク バッテリー交換前_02 posted by (C)きんちゃんウインカーも点滅しない。バイク バッテリー交換前_03 posted by (C)きんちゃん交差点で停車中に、左折・右折のウインカーが点滅しないと危ない。ニュートラルのランプが点かないと、エンジンをかける時に困る。バイク バッテリー交換作業_01 posted by (C)きんちゃんということで、早速行きつけのバイク屋さん「二輪館・ライト」に行って、バッテリー交換してもらった。カブのバッテリーは車体左側のカバーを開けたところにある。この中だ。バイク バッテリー交換作業_02 posted by (C)きんちゃん今回交換したバッテリー。湯浅電池。工賃込みで7000円でした。バイク バッテリー交換作業_03 posted by (C)きんちゃん新しいバッテリーを挿入します。バイク バッテリー交換後_02 posted by (C)きんちゃんバッテリー交換後。ニュートラルのランプもウインカーのランプも明るくなりました。停車中でも左折・右折のウィンカーは点滅OK。これなら安心です。動画で見たら、一目瞭然です。

2019年09月11日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑩ 費用記録しトラブル回避

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑩ 費用記録しトラブル回避ポイント・ 親の介護には原則、親のお金を使う・ 親が元気なうちに、年金額や資産を把握する・ きょうだい間で介護費用の情報を共有する・ 介護する側の時間・お金を大切にして、無理なく介護を続ける家族の介護でトラブルになりがちなのが、お金の問題です。親の介護には親のお金を使う―を原則に、家族間で風通しの良い関係をつくることが大切です。親の財産把握とはいえ、お金の話は繊細な話題です。親にとっても話しづらく、子どもからも親の財産は聞きづらいのではないでしょうか?多くの人が、親が要介護状態になってから慌てて預金通帳や保険証券を探すのが現実です。日ごろから親とコミュニケーションを取り、月々の年金額はいくらか、介護にどれくらいお金を使えるのか―などの話ができる関係を築いておきましょう。親が元気なうちに、親子で話す機会を持てるといいですね。親の年金額や貯金額を知っていれば、親の財産の範囲内でできる介護を計画できます。客観的に介護資金の見通しを立てるには、親の財産を把握することが重要になります。介護費用はきょうだい間で情報を共有することも重要です。介護が始まったらきょうだいで集まり、誰が主介護者になり、お金の管理をどうするのか―を相談しましょう。その上で、▽レシートを捨てずに保管すること、▽日々の介護で使った支出金額を書き留めておくこと、▽介護費用の記録は、きょうだい全員が自由に見られるようにすること―をお勧めします。介護のお金は、つもりつもるとかなりの金額になります。経費を記録していないと、きょうだい間でもめることになりかねません。主介護者には、親の近くに住むきょうだいがなることが多いようです。離れて暮らすきょうだいよりは介護負担が多くなりがちです。他のきょうだいはお金で主介護者を支援する、という方法でうまくいっているケースも多くみられます。大事なのはチームプレー。割り切ることも大切です。介護者割引も離れて暮らす介護では、親元に通う交通費にお金がかかります。自身でねん出する人もいますが、介護費用の一部とみなして、可能ならば親に負担してもらうのも良いでしょう。無理なく帰省を続けられます。なかには、「介護者割引」を設定している航空会社もあります。各航空会社に確認してみましょう。◇「親の介護をしたい」と思っても、資金の見通しが立たないと不安な介護になります。後悔を残さないためにも、お金の問題は家族でしっかりと話し合いましょう。介護は終わりが見えません。それだけに、介護する側の時間やお金を大切にすることが、介護の軸になります。(つづく)(NPO法人 UPTREE代表理事)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年8月4日付掲載僕の場合は、昨年の9月に父が倒れて入院→介護状態になる2~3年前に、父が亡くなった後の遺族年金の手続きについて、母と調べていました。だから、年金額は看護師だった母よりも、国鉄職員(最後の数年間はJR)だった父の方が多いことが分かっていました。その点、お金の面では安心でした。

2019年09月11日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑨ 入所する施設の選び方

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑨ 入所する施設の選び方良い介護施設の見分け方・ 支払う費用になにが含まれているか(おむつ代など)?・ 医療的ケアはどれぐらい充実しているか?・ スタッフの質は?技能研修など行っているか?・ 入居者の雰囲気は?・ 食事が口に合うか?入居前に家族も試食してみましょう。なるべく自宅で過ごさせてあげたい。そう思っていても、在宅介護が難しくなることがあります。「親が自力で食事や排せつをするのが困難になった」「病気で入院し、在宅に戻るのは大変」「これ以上介護のために頻繁に通えない」。施設への入所を考える理由は人それぞれです。形態さまざま介護保険制度で利用できる施設に空きがあるか。無理なく払える利用料か。家族や本人が望むサービスと現実に大きな乖離(かいり)はないか。施設選びは悩みがつきません。いざというときのために、どんな施設があるか知っておき、複数見学しておきましょう。〈介護保険で利用できる公的施設〉特別養護老人ホーム(特養) 要介護3以上(要介護1、2でも特例あり)が要件。重度でも24時間介護してもらえるので、「ついの住み家」にもなり得ます。待機者が多く、入所まで時間がかかることもあります。介護老人保健施設(老健) 要介護1から。医療機関から在宅への復帰を目指してリハビリを提供する施設。入所期間は原則3カ月です。実情は長期化しており、特養の順番を待つ人もいます。介護医療院(介護療養病床からの移行) 要介護1から。長期療養が必要な要介護者を対象に、医療と介護サービスを一体的に提供する施設。終末期医療にも対応します。〈介護サービスが利用できるその他の施設〉グループホーム(認知症対応型共同生活介護) 要支援2から。認知症の人が介護を受けながら共同生活をするものです。共同生活が困難になると、退去を求められることもあります。介護付き有料老人ホーム 要介護の要件がありません。公的施設に比べて高額で、「契約・解約」のトラブルも少なくありません。介護付き施設のほか、生活サービスがあり、介護が必要となったら別途外部の介護サービスを利用できる“住宅型”などがあります。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) バリアフリー対応の高齢者向け賃貸住宅。安否確認や生活相談などのサービスは提供しますが、食事や介護保険サービスは含まれません。介護が必要な場合、在宅介護と同様に、訪問介護などを契約します。ほか、設備やスタッフの基準を満たさない無届け施設があります。安くても、環境が劣悪な施設が多く、注意が必要です。介護者の健康親の施設入所を検討する際に、罪悪感を抱く家族もいます。しかし介護者が元気でいることは、介護される側にとっても重要です。親の気持ちを尊重しつつ、介護者の生活や体調、使えるお金を軸に、施設入所のタイミングを見極めましょう。いつまで続くかわからない介護は、施設に頼る勇気も大切です。(つづく)(NPO法人 UPTREE代表理事)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年7月28日付掲載僕の父親の場合は、介護付き有料老人ホームに入所しています。リハビリ病院からの転所です。父の場合は年金が一定額あり、ホームの入所費用(1カ月16万円余り)を出せるため入所ができました。でも、普通の場合は特養の入所待ちが何年もあり困り果てる人が多い。

2019年09月11日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑧ 在宅サービスを上手に使う

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑧ 在宅サービスを上手に使う二つの距離感大切にする離れて暮らす介護には、適度な距離感が大切になります。一つは感情の距離感です。離れている間は不安が募るかもしれませんが、あえて客観的な視点で親の状態を把握しましょう。もう一つは、時間の距離感。介護者は自分の生活を確保したうえで介護に通いましょう。それが親子共倒れにならないひけつです。介護者だけですべて背負わず、専門職や地域の介護資源を活用しましょう。どんな支援があれば親が“自立”して暮らせるのか、いつまで在宅で暮らせるのか―。親といい距離感を保ちながら見極めることが大切です。離れて暮らす親の介護というと、心配ですぐ施設への入所を考えたり、同居を考えたりしがちです。しかし、介護保険の在宅サービスや宿泊サービスを利用すれば、本人の能力を生かし、親が長く在宅で過ごすことが可能です。〈通うサービス〉デイサービス 通所介護施設で食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを利用できます。デイケア 病院や介護老人保健施設(老健)に通い、デイサービス同様の支援に加えて、理学療法士などの専門職によるリハビリを受けられます。いまは、泊まることができるデイケア施設も増えています。施設を選ぶ際の一つの基準になるでしょう。在宅以外の居場所の確保は、介護する側にとっては休息に、自宅に引きこもりがちな高齢者にとっては機能の向上や孤独感の解消につながります。〈訪問サービス〉訪問介護 ホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助を提供します。訪問入浴介護 自分で入浴できない利用者に向けて、専用の浴槽で入浴を介助するサービスです。訪問看護 看護師などが自宅を訪問し、医師の指示に基づき、病状確認や服薬の管理などを行います。訪問リハビリテーション 通所リハビリ(デイケア)が難しい人を対象に、理学療法士などの専門家が自宅を訪れ、歩行訓練などのリハビリを行います。〈宿泊サービス〉ショートステイ 要介護者が特別養護老人ホームや老健などに短期間(連続して30日間)宿泊して利用する介護サービスです。小規模多機能居宅介護 一つの事業所で、通い・訪問・宿泊サービスを利用できます。◇通い・訪問・宿泊サービスを組み合わせることで、離れて暮らしていても在宅介護が可能になります。在宅での時間は家族にとっても貴重です。帰省時、長年住み慣れた家で親と過乙し、一緒に食事をする。在宅介護を「貴重な時間だ」と意識することは、介護の受容にもつながります。(NPO法人 UPTREE代表理事)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年7月21日付掲載通うサービスはデイサービス。訪問サービスは訪問介護。宿泊サービスはショートステイ。などなど…いろんなサービスを組み合わせて活用するのが「こつ」です。

2019年09月10日

コメント(0)

-

加東市滝野 加古川の難所・闘竜灘そして真言宗の古刹・光明寺へ

加東市滝野 加古川の難所・闘竜灘そして真言宗の古刹・光明寺へ 【9月8日】加古川の闘竜灘_01 posted by (C)きんちゃん立杭焼に続いて、加古川の中流にある難所、闘竜灘に行ってきました。近くに駐車場があります。加古川の闘竜灘_02 posted by (C)きんちゃん加古川の闘竜灘_04 posted by (C)きんちゃん加古川の闘竜灘_05 posted by (C)きんちゃん水の色が変わっているとところもあります。加古川の闘竜灘_07 posted by (C)きんちゃん闘竜灘 掘割水路_01 posted by (C)きんちゃん遊歩道を歩いていくと、「掘割水路」という表示がありました。多可郡の杉や桧の材木を下流に運ぶのに、闘竜灘があるため、一旦筏を解体して一本ずつ「滝落とし」していたと言います。この不便さを解消するため、明治5年(1872年)、岩盤掘削の工事が行われ、筏は組み換えなしで運ぶことができるようになりました。闘竜灘 掘割水路_02 posted by (C)きんちゃん闘竜灘 掘割水路_03 posted by (C)きんちゃん闘竜灘 掘割水路_05 posted by (C)きんちゃん闘竜灘 掘割水路_06 posted by (C)きんちゃん掘削されたとはいえ、かなりの急流ですね。光明寺 案内図 posted by (C)きんちゃん次に真言宗の古刹・光明寺に行きました。駐車場に車を停めて歩きます。光明寺 急な坂道_01 posted by (C)きんちゃんかなり急な坂道です。光明寺 大慈院_01 posted by (C)きんちゃん途中にいくつもの塔頭があります。その一つの大慈院です。光明寺 大慈院_02 posted by (C)きんちゃん光明寺 仁王門_01 posted by (C)きんちゃんさらに坂道を登っていくと朱色の仁王門が見えてきます。光明寺 仁王門_02 posted by (C)きんちゃん光明寺 常行堂 posted by (C)きんちゃん常行堂光明寺 本堂 posted by (C)きんちゃん本堂です。以前に行った時はもっと大きかったような気がするのですが…。奥の院があったのは別のお寺の様です。それにしても、暑さで急な坂道には参りました。途中、何度か休憩しながら登りました。本堂の脇に水道水の蛇口があったので、水分補給。両手を冷やしました。助かりましたよ。

2019年09月09日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑦ “残る能力”を生かす支援

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑦ “残る能力”を生かす支援信頼できるケアマネを選ぶ選ぶポイント◆ ケアマネの持つ資格・得意分野(介護、医療、福祉)に注目する◆ 話しをよく聞いてくれる◆ 遠距離介護などの事情を理解してくれる◆ 介護保険以外の支援サービスに詳しい◆ 連絡が取りやすい要介護認定が下りたら、次は、どのような介護保険サービスをどれくらい利用するかを計画する、ケアプランを作成します。要支援1、2の場合は、地域包括支援センターに介護予防ケアプランを依頼します。ここでは要介護1~5の場合をみてゆきましょう。プランを作成認定結果が通知されたら、ケアプランを作成するケアマネジャー(ケアマネ=介護支援専門員)を探します。ケアマネが所属するのが、地域にある「居宅介護支援事業者」。事業者の一覧は、地域包括支援センターや市町村の窓口で入手できます。ケアマネは在宅介護の始まりから利用者本人や家族と伴走する、最も身近な専門家です。それだけに、どのケアマネを選ぶかはとても重要です。ケアマネの前職は看護師や介護職員などさまざまで、介護、医療、福祉の資格を持っています。それぞれの得意分野に着目するのも一つの基準です。たとえば病気が原因で要介護状態になった場合は、看護師資格を持つケアマネが心強い。ケアマネは月に1回、必ず利用者宅を訪問し、面談が義務付けられています。その際に、病気の状態を相談することも可能になります。長い付き合いになるので、信頼できる人であることが大切です。話をよく聞いてくれるか、遠距離介護など家族の事情を理解してくれているか、介護保険以外の支援サービス(自治体や民間)に詳しいか、連絡が取りやすいか―など。介護体験者のロコミや、介護業界で働く友人・知人の意見を参考にするのも良いでしょう。“自立”が理想ケアプランを立てる際、多くの人がケアマネ任せにしがちです。希望する支援を本人と相談したうえで、ケアマネにしっかりと要望を伝えましょう。大切なのは、本人に残された能力を有効に生かす支援にすること。ケアマネが提案するプランには、本人にあまり必要のないものもあります。サービスの内容、回数、時間など、納得するまで説明を受けましょう。本人の機能を補助する介護で、自宅で“自立”した生活を送ることが理想です。ケアマネとの関係ではトラブルが多いのも事実です。家族の事情を理解してくれない、希望に沿ったケアプランを作成してくれない、言動に配慮がない…。相性が合う合わないもあります。介護者の立場からわからないことを聞いたり、意見を伝えたりすることが大事です。仮に信頼関係が築けない場合は交代も可能です。地域包括センターに相談しましょう。在宅から介護施設に移った場合は施設のケアマネに変更します。要介護認定で要支援や要介護ではない「非該当」の場合でも、地域包括センターに相談すれば、介護保険外で利用できるサービスを紹介してもらえます。(NPO法人 UPTREE代表理事)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年7月14日付掲載介護認定がおりたら、必要な介護のプランを設計してらうのがケアマネージャーです。介護業者が「売らんかな」で必要のない介護まで押し付けることのないように注意が必要なのですね。信頼のおけるケアマネージャーを選びましょう。

2019年09月09日

コメント(0)

-

兵庫陶芸美術館で恋する古伊万里 立杭の最古の登り窯も

兵庫陶芸美術館で恋する古伊万里 立杭の最古の登り窯も 【9月8日】恋する古伊万里 チケット posted by (C)きんちゃん丹波篠山市今田町の兵庫陶芸美術館で「恋する古伊万里」展が開催中。丹波焼のシリーズ 白_01 posted by (C)きんちゃん意気込んで行ったものの、開館は午前10時。早めに着いたので、丹波焼の紹介しているギャラリーで時間つぶし。今回のテーマは「白」。丹波焼のシリーズ 白_02 posted by (C)きんちゃん兵庫陶芸美術館 posted by (C)きんちゃん兵庫陶芸美術館 散策_01 posted by (C)きんちゃん恋する古伊万里 テーマ1_01 posted by (C)きんちゃん「恋する古伊万里」展示。テーマ1。恋する古伊万里 テーマ1_02 posted by (C)きんちゃん恋する古伊万里 テーマ1_03 posted by (C)きんちゃん恋する古伊万里 テーマ2_01 posted by (C)きんちゃんテーマ2。恋する古伊万里 テーマ2_02 posted by (C)きんちゃん恋する古伊万里 テーマ2_03 posted by (C)きんちゃん恋する古伊万里 テーマ3_01 posted by (C)きんちゃんテーマ3。恋する古伊万里 テーマ3_02 posted by (C)きんちゃん恋する古伊万里 テーマ3_03 posted by (C)きんちゃんイギリス陶芸コレクション posted by (C)きんちゃんイギリス陶芸コレクション。こちらは撮影禁止でした。丹波焼の世界_01 posted by (C)きんちゃん丹波焼の世界。丹波焼の世界_02 posted by (C)きんちゃん丹波焼の世界_03 posted by (C)きんちゃん兵庫陶芸美術館 散策_02 posted by (C)きんちゃん古伊万里と丹波焼を堪能した後、陶芸美術館を散策しました。兵庫陶芸美術館 散策_03 posted by (C)きんちゃん立杭 最古の登り窯_01 posted by (C)きんちゃんさて、立杭の最古の登り窯に行ってみました。立杭 最古の登り窯_02 posted by (C)きんちゃん立杭 最古の登り窯_03 posted by (C)きんちゃん今も使われている、現役の登り窯です。立杭 最古の登り窯_04 posted by (C)きんちゃん立杭 最古の登り窯_05 posted by (C)きんちゃん立杭 最古の登り窯_06 posted by (C)きんちゃん立杭 陶の里_01 posted by (C)きんちゃん陶芸体験や陶芸販売もやっている陶(すえ)の里。立杭 陶の里_02 posted by (C)きんちゃん立杭 陶の里 展示 posted by (C)きんちゃん丹波焼の展示。陶の里 ビールジョッキ posted by (C)きんちゃん気に入って買ったコップ。ビールジョッキだそうです。ビールだけでなく焼酎もいけそうです。こんだ薬師温泉_01 posted by (C)きんちゃんこんだ温泉にも入りました。こんだ薬師温泉_02 posted by (C)きんちゃんこの後、加東市の闘竜灘と光明寺に行きました。

2019年09月08日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑥ サービス利用嫌がったら

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑥ サービス利用嫌がったらいざ介護が必要になっても、親が介護サービスを快く受け入れるとは限りません。「自分は介護されるような状態ではない」「人が家に来るのは嫌」…。現状を受け入れられず、介護サービスを拒否することはよくあります。親が意地を張ったり葛藤のさなかにいる時、子どもから介護サービスを提案されると自尊心が傷つくこともあります。子どもにしてみれば、「介護サービスを利用しないと仕事や子育てとの両立ができない」という思いもあるでしょう。よくわかります。強制はしない介護サービスを提案する際は、強制せず親の気持ちを理解しながら、タイミングをはかることが重要です。それを踏まえたうえで、こんな“工夫”も手です。主治医や、介護サービスを利用している親の友人などに勧めてもらうのです。「治療の一環」と納得したり、「同世代の友人の言葉なら」とスムーズに聞き入れたり。子どもが提案するより効果的かもしれません。デイサービスに行きたがらない、という話もよく聞きます。しかし、実際に行ってみると、楽しく通うようになるものです。最近は施設ごとにサービス内容が多様化し、また、利用者の要介護度や個性によっても施設の雰囲気は変わります。複数の施設を見学することで、本人に合ったサービスを見つけられることもあります。対処いろいろ① 独居の父親を遠距離介護していたAさん。父は数年間、介護サービスをすべて拒否。会うといつも言い争いに。長距離介護に疲れたAさんが思い切って「今の状況を続けるのは難しい。頼むから介護サービスを受け入れてほしい」と懇願したところ、父親は「そんなに言うのなら」と了承してくれました。② Bさんの母親は、認知症の症状の進行に伴い外出がおっくうになり、以前活躍していたコーラスグループも拒否するように。そんな時、認知症カフェにBさんが同行しました。すると、周りの人が歌い始めたことをきっかけに、母親は自然に歌うことができました。得意だった歌が歌えた自信が、その後、デイサービスなど新しい環境を受け入れることにつながりました。③ 私の母親は、肺がんの手術後に右半身が不自由になりました。しかし、介護用品の杖(つえ)を使うことを拒否。自分の力で歩けない現実を受け入れられなかったのだと思います。そこで私は花柄のすてきな杖を買い、母親に渡しました。その約半年後、母は杖をついて近所を散歩するように。わが身の現実を受け入れるのに時間がかかったのだと思います。多くの人が、介護が始まる時期にさまざまな葛藤を抱きます。親の自尊心をできるだけ傷つけないような介護の形を考える。介護をスムーズに始めるためにはそれが重要です。(NPO法人 UPTREE代表理事)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年7月7日付掲載僕の父の場合、老人ホームに入所することを最初は固辞しました。自宅に帰るって言っていたのですが、親戚の義兄弟や母の昔の職場仲間、そして息子の僕の説得でホームに落ち着くことになりました。母の介護の負担を減らすためで、よかったと思います。

2019年09月08日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑤ 介護保険を申請しよう

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子⑤ 介護保険を申請しよう「かかりつけ医」を見つける認定調査の段階では主治医の意見書が必要になります。意見書には病名、自立度、認知症の症状など幅広い記入項目があります。そのため本人の状況をよく理解する、かかりつけ医が心強いでしょう。いない場合、自治体によっては紹介してくれることもあります。ヨーロッパなどでは家族ごとに、家族全体のケアと支援をする“家庭医”がいます。“家庭医”とは、さまざまな診療科の訓練を受け、総合的に診てくれる身近な医師のことです。近年は日本でも、家庭医を育成する病院が増えてきました。親の暮らす地域にどんな病院があるのか調べ、かかりつけ医(家庭医)を見つけておくと、いざ介護が始まった時に慌てずに対応ができます。今回は、介護保険制度の仕組みを学びましょう。知識は武器となり、あなたの身を守ってくれます。〈申請〉介護保険は申請しないと利用できません。申請に必要なものは、申請書と介護保険被保険者証です。申請書は、自治体窓口に直接もらいに行くか、自治体のホームページからダウンロードできます。本人または家族等の代理人がこれらの書類を持って、「地域包括支援センター」(連載3回目参照)、または、介護や福祉を担当する自治体の窓口で申請します。〈認定調査〉申請後、どの程度の介護(要介護度)が必要かを判断するため、認定調査員が自宅や病院を訪問します。調査員は本人や家族から、身体機能や認知機能などを聞き取ります。ここで注意が必要です。介護保険では、要介護度によって受けられるサービスの量や内容が変わります。本人が普段できないことを「できます」と答えてしまうと、実際より低い要介護度になり、必要なサービスを利用できなくなります。正確に認定されるよう、家族は認定調査に必ず同席しましょう。認知症の症状など本人の前では話しにくいことは、メモにしたり、本人のいない場所で調査員に伝えます。〈介護区分〉認定調査を経て、介護区分の結果が通知されます。介護区分は7段階。心身の状態が軽い方から「要支援1、2」、続いて「要介護1~5」となります。要支援1、2日常生活をほぼ自力で送れますが、介護予防支援が必要。そのためのサービスを利用できます。要介護1~5日常生活に何らかの介助が必要。「ケアマネジャー」がつき、ケアプラン(詳しくは別の回で)を作成してもらえます。要介護3以上では、特別(特養)養護老人ホームへの入所が可能になります。(要介護1、2でも、やむを得ない事情がある場合は、特例的な入所の対象になります)要介護4、5は日常生活全般で動作能力が低下し、介護なしでは生活が困難になってきます。全般的に人の手を借りないと生活できない、または寝たきりの状態。終末期に備える必要もあります。(NPO法人UPTREE代表理事)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年6月30日付掲載介護保険を申請して、いざ介護認定を受ける際が要注意ですね。介護を受ける人は、「自分は大丈夫だ」と頑張ってしまいがちです。「できないことはできない」としっかり伝えることが大事です。身体の方は大丈夫でも、心肺機能や消化器機能のケアが必要な場合、認知機能の障害の場合など複雑です。

2019年09月07日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子④ 離職せず休業・休暇を利用

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子④ 離職せず休業・休暇を利用これから団塊の世代が高齢化し介護が必要になると、団塊ジュニア世代(42~46歳)が「介護者」となっていきます。この世代は職場では責任を伴う立場の人や、共働きをしながら子育てをする人も多くなる年代です。また、きょうだい数が少ない、未婚率が高い、などの特徴があります。これらは、一人にかかる介護負担が重いことを意味します。私が介護を始めたのは37歳。団塊ジュニア世代ではありませんが、まさに子育てと仕事、両親の同時遠距離介護を担いました。何でこんなつらい目にあわなくてはならないのか?何度も自分自身に問う日々でした。日を追うごとにたまる、つらさや悩み。誰も私を理解してくれないと思い込み、周りが全て敵に見えました。このように介護に翻弄(ほんろう)されてしまうと、「仕事と介護の両立は難しい」と仕事を辞めてしまう人も少なくありません。そのことで、さらに自分を追い詰めてしまうこともあります。ここは慌てず、俯瞰(ふかん)的視点を持つことをお勧めします。制度賢く活用介護が終わってからも介護者の人生は続きます。仕事を辞めてしまうと年齢的にも再就職が厳しく、親の死後に収入が断たれてしまう可能性もあります。働きながら介護を続ける方法を探しましょう。介護が最も大変なのは右も左もわからない最初の時期です。次第に、ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員らと協力できるようになります。また、介護サービスを活用すれば、仕事との両立も可能だと理解できるようになります。働いている人は、まず職場に親の介護の状況を隠さずに伝え、味方を増やすことが大切です。そして介護休業や介護休暇、職場の介護制度をうまく取り入れましょう。介護休業と介護休暇は法律で定められた制度です。介護休業は介護対象1人につき93日まで休むことができ、3回を上限に分割して取得できます。介護休暇は、介護対象が1人の場合は1年に最大5日間(介護対象が2人以上の場合は最大10日間)、半日から取得が可能です。まとまった期間休める介護休業は、介護の最期の時期に要介護者との大事な時間に取っておくと、悔いのないみとりにつながります。司令塔になる介護の初期は、介護休暇や有給休暇を工夫して取得することをお勧めします。“小出し”に取得した休みを利用して、仕事と介護を両立する体制をつくります。介護保険の手続き、医師やケアマネジャーらと連携、家族の役割分担…。介護には直接的なケアだけではないさまざまな“仕事”があります。自身が主要な介護者の場合は、「司令塔」となって介護をマネジメントする体制をつくりましょう。(NPO法人 UPTREE代表理事)(つづく)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年6月23日付掲載介護休暇や介護休職って制度があるんですね。火曜ドラマ『わたし、定時で帰ります』の主人公・結衣の先輩も遠距離介護のため介護休職しています。ドラマの最後に復帰して、結衣のピンチを救うのですが…。大いに活用しましょう。

2019年09月07日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子③ 地域の相談先を調べる

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子③ 地域の相談先を調べる押さえるポイント◆親が暮らす地域の、地域包括支援センターの場所や連絡先は?◆親の趣味や友達、通院する病院は?◆介護保険制度のおおよそを理解しよう介護の始まりは人それぞれです。ケガをきっかけに始まる場合や、認知症から始まる場合もあります。いざ介護に直面した時に、「何をどこに相談すればいいのかがわからない」という人が少なくありません。慌てずに対応するには、事前の備えが重要です。支援センター親が暮らす地域の地域包括支援センターの場所や連絡先を、前もって調べておきましょう。「介護がそろそろ始まりそう」「親の言動に違和感を感じる」など不安を覚えたら、まず同センターに相談してみてください。ここは高齢者の介護や医療、福祉などさまざまな相談を受け付ける窓口。「ようず相談所」といえるでしょう。介護保険や介護予防の体操教室、仲間づくりや生きがいづくりの居場所、地域にある介護施設などさまざまな情報が得られます。対応するのは、保健師や社会福祉士など専門家です。地域によっては名称が異なる場合もあるので、各自治体に問い合わせてください。地域包括支援センターとともに知っておきたいのが、市区町村の介護課や福祉課などの窓口です。実際に介護が始まる前から、どこでどのような支援が受けられるのか、介護保険の申請にはどうしたらいいのか、窓口を利用して調べておくといいでしょう。親の友人関係親の介護が必要になった時、私が後悔したことの一つは、親の日常をもっとよく知っておけば良かったということです。介護が必要になっても、高齢者が少しでも日常に近い時間を過ごすことが大切です。自分らしく暮らせるよう支援することが、できるだけ長く在宅で過ごすことにつながります。しかし、よく知らないと何を支援すればいいかわかりません。離れて暮らしていても、親とコミュニケーションを欠かさず、どんな病院に通院しているか、どんなサークルに通い、どんな人と親しくしているのか―を知っておきましょう。異変を感じた時に、代わりに様子を見に行ってくれたり、親の暮らしに何かあったときに連絡をくれたりする人を探しておくといいですね。介護が必要になる前から帰省した際には近所の人にあいさつしたり、可能ならボランティアに参加して、地域の人たちと信頼関係を築いておくことも大事です。介護保険制度いざ介護が必要になった時に利用するのが介護保険制度です。まずはだいたいの仕組みを理解しましょう。(詳しくは別の回で)申請は市区町村の窓口か、地域包括支援センターでできます。市区町村が要介護度を認定すると、いよいよ介護保険を利用できます。準備しておけば、慌てて離職したり、同居したりする必要はありません。(NPO法人 UPTREE代表理事)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年6月16日付掲載僕の母親の場合は、水彩画が趣味で、その関係のお友だちがいます。近所の親戚の家にも母の絵を飾ってもらったり、地域の赤旗まつりに出品したりしています。そういう意味では、つながりがあるので安心です。

2019年09月06日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子② 全体像を知っておこう

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子② 全体像を知っておこう両親の介護で私が一番不安だったのは、先の見通しがつかないことでした。介護はほとんどの場合、する人もされる人も初心者です。介護の全体像がわからない状況から、介護を始めなければなりません。そんな介護未経験者にお伝えしたいのが、介護の始まりから終わりまでの道のりをまとめた「介護のロードマップ」です。ロードマップ全ての人に当てはまるわけではありませんが、介護には共通の経過や体験があります。いつ、何が起こるのか。前もって知っておくことは後悔のない介護につながります。「ロードマップ」では、混乱期、負担期、安定期、看取(みと)り期の四つのステップに分けました。〈混乱期〉介護の始まり、つまり急性期です。歩けなくなる、忘れがひどくなる…。健康だった家族の異変を受け入れられず、介護の始まりを「否定」しがちです。また、介護保険の申請や主たる介護者の決定など、初めての経験に翻弄(ほんろう)され「混乱」します。精神的にも大変な時期です。〈負担期〉介護する側もされる側も、疲労困憊(こんぱい)する時期です。徐々に要介護者のできることが減り、介護者はその進行を抑えようと医療機関に相談する機会が増えます。また、手すりをつけるなど居住環境の整備も必要になります。介護者は心身共に「疲労」し「絶望」を感じることもあります。こんな時こそ振り回されず、自分の時間をつくるなど、介護者の日常をできるだけ変えないことが大切です。〈安定期〉要介護度が進行し、自宅での介護が難しくなる時期です。施設へ入所するかどうかの選択、施設探し、入所手続きが必要となります。この頃になると、介護者には「割り切り」の気持ちが生まれ、介護を「受容」できるようになります。また、要介護者が施設等に入所することで、介護の時間が減り、介護者は客観的な視点を得られます。この時期に余裕を持てると、残された時間をどう過ごすか、介護者と要介護者がイメージを共有できるようになります。〈看取り期〉この期間は終末期にあたり、延命治療や遺産相続など避けては通れない課題と向き合う時期です。また、介護を終える時期でもあり、介護者は別れを受け入れられず、「否定」「絶望」に襲われます。大事な家族の死別と向き合い、受け入れるのはとても難しいことです。ですが、少しでも最期の時間を家族と分かち合えると、つらい時間が、良い思い出の時間に変わることもあります。後悔しないで介護者のロードマップは、介護経験者から未経験者へ、「自分たちのような後悔をしないでほしい」という思いを込めて形にしたものです。少しでもお役に立てたら幸いです。(NPO法人 UPTREE代表理事)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年6月9日付掲載介護のロードマップですか。良くも悪くも、〈混乱期〉〈負担期〉〈安定期〉〈看取り期〉があると分かっていると、先を見据えて介護できますね。

2019年09月05日

コメント(0)

-

9月なのに夏雲もくもく

9月なのに夏雲もくもくハーバーランドの夏雲_01 posted by (C)きんちゃん神戸ハーバーランドのホームセンター・コーナンにお買い物。夏雲がもくもくでした。ハーバーランドの夏雲_02 posted by (C)きんちゃんハーバーランドの夏雲_03 posted by (C)きんちゃん

2019年09月04日

コメント(0)

-

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子① その日は突然始まった

離れて暮らす親の介護 阿久津美栄子① その日は突然始まったあくつ・みえこ=1967年、長野県生まれ。介護者を支援するNPO法人UPTREE(アップツリー)代表。介護者の居場所づくりや『介護者手帳』の制作を手掛ける。著書に『ある日、突然始まる後悔しないための介護ハンドブック』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)介護は突然始まることが多く、いざその時になると戸惑います。離れて暮らす親の介護の場合はなおさらです。私の介護の始まりは37歳のとき。夫の転勤で初めての土地に移り住み、初めての子育てをしていたときでした。旅先で両親と片道7時間も「母さんが倒れた」。実家の兄からの電話で、ある日突然母の介護が始まりました。余命3カ月の肺がんとわかり、“血の気が引いた”という記憶が鮮明にあります。4年後には、父も倒れました。がんの再発転移でした。父は、母の介護があり、がんの痛みを隠していたのです。介護は出産と違い、始まりが決まっていません。まさか自分が30代後半で、子育てと両親同時の遠距離介護をするとは思ってもみませんでした。片道7時間もかけて介護に通ったり、病院や介護施設を転々とする母の受け入れ先を探して回ったり。疲労困ぱいし介護うつにもなりました。介護保険や病院のしくみなど、事前の知識や情報もないまま介護が始まったため、恐怖や不安は尋常ではありませんでした。情報は事前に振り返れば、私の介護は後悔ばかりです。事前に情報があれば、もっと良い治療や介護ができていたのではと思います。介護の先の死別を受け止められず、向き合わないまま大切な時間を過乙してしまったことも残念でなりません。子育てと両親の同時遠距離介護から学んだことは、①事前に知識と情報を得ること②介護は誰の人生にも起こり得るもので、避けることは不可能だと受け止めること―の大切さです。心配だったことがあります。子育てと介護が同時期だったことが、子どもにどのような影響を与えてしまうのか―ということです。最近になって、子どもは、意外と介護をポジティブ(前向き)に見ていたことがわかり、少し安堵(あんど)できました。人は生まれ最後は亡くなる。そういうことを幼少期に目の前で経験したことは、意味があったのだと感じています。介護や親の死については、日ごとあまり考えたくありません。ネガティブなイメージがあり、見て見ぬふりをするのも、当たり前だと思います。しかし私の場合、親を介護してみとり、その生活の中で子どもが育つことで、親子2世代で多くのことを学ぶことができました。介護や親の死は避けることのできない現実で、いつか向き合わなければなりません。離れて暮らしていても、なるべく悔いを残さない介護や別れをしたいものです。そのために、私の介護体験を振り返って「あればよかった」と思う情報や心構えを紹介していきます。(つづく)「しんぶん赤旗」日曜版 2019年6月2日付掲載介護保険の利用(在宅介護・デイケア・ショートステイ・特養など)や介護認定など、基本的な事をあらかじめ知っておくことが大事ですね。

2019年09月04日

コメント(0)

-

ローソンのポイント貯めて 今度はスヌーピーのタオル

ローソンのポイント貯めて 今度はスヌーピーのタオルローソン スヌーピータオル引換券 posted by (C)きんちゃん対象商品(パン類やペットボトルなど)を100円購入ごとに1ポイント。50ポイント貯めて、引換券をゲット。【夏のスヌーピーフェア】ローソン スヌーピーのタオル_01 posted by (C)きんちゃんスヌーピーのタオルです。ローソン スヌーピーのタオル_02 posted by (C)きんちゃん表は…。ローソン スヌーピーのタオル_03 posted by (C)きんちゃん裏は…。使うたびに、楽しくなりそうです。

2019年09月03日

コメント(0)

-

Tポイントカード再発行 Tポイントを新しいカードに移行できた

Tポイントカード再発行 Tポイントを新しいカードに移行できたTポイントカードが行方不明になった。8月7日にはファミリーマートで使った記録が残っているのだが…いろいろ探したが、結局見つからずにカードの停止手続きをした。カードの停止手続きをすると、Tポイントは0になる。登録情報のサイトで、試しに、Tポイントの引継ぎをクリック。カード登録が無いよ。登録が必要とメッセージ。当然のことです。オートバックス posted by (C)きんちゃんそこで、最初にTポイントカードを作ってもらったオートバックスへ。Tポイントカードオートバックス posted by (C)きんちゃんちょっとした買い物をして、事情を説明してTポイントカードの再発行をしてもらう。再発行手数料は無料です。再発行してもらったカード情報の入力。規約の同意。登録の完了。そこで、勇んでTポイントの移行を試みたが、「Tカードの登録内容の確認中のため」とTポイントの移行が出来なかった。登録情報のサイトでも「登録内容確認中」と出ている。いろいろ調べていて、登録内容の確認に場合によっては2~3週間かかるってこともあった。しかし、新しいTポイントカードの登録後10日目。登録情報のサイトから「登録内容確認中」が消えた。改めて、停止したTカードのTポイント・Tマネーの引継ぎをクリック。Tポイント・Tマネーの引継ぎの画面が表示される。やったね!引継ぎ元のTカードの番号を確認。ご本人様確認の画面。あらかじめ登録されている携帯端末から、指示された電話番号に電話する。「ご本人様確認ができました」のメッセージを確認してから、「引継ぎする」をクリック。引き継がれたTポイントを確認します。Tポイントのサイトで、ポイントを確認。新しくTポイントカードを作って獲得したポイントと前のTポイントカードから移行したポイントが合算されていることを確認。無事、Tポイントカードの移行が完了。めでたしめでたしです。

2019年09月02日

コメント(0)

-

ヤマダ電機の割引券 せっかくだからと使用する

ヤマダ電機の割引券 せっかくだからと使用するヤマダ電機 割引券_01 posted by (C)きんちゃん先日、冷蔵庫を購入した際に、「他店で購入の商品も 長期保証」家電製品保守契約 年会費3,650円に加入した。製造後6年間というが、もともとヤマダ電機で購入した商品には長期保証がついているので、あっまり意味がないと後から分かった。その時にもらった割引券。合計3000円分。それも、500円ずつの割引券で、それぞれ7・8月、9・10月と使える月が決まっていて使い勝手が悪い。ヤマダ電機 割引券_02 posted by (C)きんちゃんそれでも、使わないともったいないので、8月30日夜、DVDメディアが無くなりかけていたので購入。割引券とポイントを使って、1,922円のところ、割引券540円、ポイント割引916円。466円で購入。これから2カ月に1回。忘れずに割引券を使うようにしよう!

2019年09月01日

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 模型やってる人、おいで!

- 客車補足 サンダーバード(その35…

- (2025-11-15 20:52:03)

-

-

-

- 競馬全般

- (71)京都~デイリー杯2歳S予想

- (2025-11-15 12:24:19)

-

-

-

- GUNの世界

- 絶版モデルガン MGC M39 HW CPカート…

- (2025-11-15 08:02:07)

-