2012年08月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

義仲寺余聞‐木曽殿と背中合せの暑さかな

(承前) 当ブログに義仲寺のことを書いた記事があったかと調べたら、ありましたが、意外にも1件だけ。最近は長らく来ていなかったようです。 義仲寺を訪ねる 2008.2.27. 義仲寺境内の翁堂は、芭蕉の座像が正面祭壇に祀られてあり、左右に丈艸と去来の木像があり、左右壁面には36俳人の画像が掲げられている。天井の画は伊藤若冲の筆によるという。 京都相国寺では、藤原定家さんの墓の隣にその墓があり、義仲寺の翁堂では、芭蕉さんの座像を荘厳するように天井画を描いて居られる、伊藤若冲さん。当ブログで若冲を取り上げたことはありませんが、このお方、時々ひょいと顔をお見せになられますな。(翁堂)(天井画) 若冲筆という天井画の原画は傷みが激しいので取り外し保存、現在、天井に掛かっているのは、精密印刷による写真復元したものだそうです。 肝心の芭蕉翁坐像ですが、これまた写真がピンボケで掲載を断念いたしました。近江の人も「またかいな」であります。(36俳人画像)(無名庵) 木曽義仲は、治承4年(1180年)信濃で平氏討伐の挙兵をする。4年前に千曲川を銀輪散歩した時に、義仲が挙兵したという白鳥河原の前に立ったことがある(参照「千曲川銀輪散歩・信濃国分寺・海野宿」2008.7.25.)。 北陸路に平氏の大軍を打ち破り、寿永2年(1183年)7月に京都に入るが、翌年には源頼朝の命を受けて京に上って来た源範頼、義経の軍に敗れ、この義仲寺のある辺りで討ち死にする。後年、義仲の愛妾、巴御前が尼僧となって、この地にやって来て、義仲の墓の前に草庵を結び日々供養したのが、義仲寺の始まりであることは既に述べた。 その折に、里人の問いに答えて「われは名も無き女性(にょしょう)」と巴御前が言った言葉から、この庵を「無名庵」と呼んだそうだ。巴寺、木曽塚、木曽寺、義仲寺などとも呼ばれていたらしい。 芭蕉は何度もこの寺を訪ね、滞在しているが、元禄7年(1694年)芭蕉の最後の旅に於いても無名庵に立ち寄り滞在している。 現在の無名庵は、句会などに利用するため一般の人にも開放しているようです。(保田與重郎の墓) 境内の一番奥に保田與重郎の墓があります。近江神宮の境内やならまちの徳融寺境内などに同氏の歌碑があり、ご紹介したことがありましたが、その折に、確か義仲寺にお墓があった筈、と思ったものの、確信が持てないでいました。今回、記憶に間違いはなかったようで、確かに此処にありましたので、紹介して置きます。保田與重郎氏は奈良県桜井市のご出身、何故此処に墓があるのかは存じ上げませぬ。芭蕉と同じように、「骸(から)は木曽塚に送るべし」とでも遺言されたのでありましょうか。 <参考>ならまち散策余聞 2012.6.19. 百穴古墳群から近江神宮・弘文天皇陵へ 2012.1.27. 山の際にいさよふ雲は・・ 2011.12.27. 寺を出ようとしたら、寺の方が「林家三平さんが来られている。」と仰る。門から外を覗くと門前の道、東海道に立って「ここが東海道でありまして・・」とTVのロケ収録の最中でありました。肖像権の問題もありそうなので、写真は小さく掲載して置きます。(林家三平さんTVロケ中) 様子を伺い、邪魔にならないタイミングで外へ、入れ替わりでロケの一行は義仲寺へと入って行かれました(下写真)。(TVロケの一行) そろそろいい時間になったので、健人会の会場である、三井寺駅近くの料亭「ま喜の」へと向かう。 今然寺の前まで来ると、丁度、例の新しい建物から草麻呂氏が出て来られて、「こちらです。」と案内して下さり、会場を探す必要もありませんでした。 部屋に入ると、紘麻呂氏が一番乗りで来て居られて、小生は3番目の到着。皆が来る前にと、汗で濡れたシャツを着替えて身づくろい。かくて、「行く夏を近江の人と惜しむ」宴会は始まりました。 午後3時半頃に中締め散会。JR大津駅まで歩いて帰るという近◎氏と一緒に、あれこれを語らいながら、そしてトレンクル(自転車)を曳きながら、小生も歩いて行くこととしました。 京都駅で近◎氏と別れて近鉄線で家路に。これで「行く夏も近江の人と惜しむべき」は結了であります。3日間も共に惜しんで下さった奇特な方々には心から感謝申し上げます(笑)。<注>サブタイトルの「木曽殿と背中合せの暑さかな」は、ご存じ 「木曽殿と背中合せの寒さかな(又玄)」のパロディです。<関連記事>行く夏も近江の人と惜しむべき 行く夏も近江の人と惜しむべき(続)

2012.08.31

コメント(8)

-

行く夏も近江の人と惜しむべき(続)

(承前) 琵琶湖疏水の取水口から国道161号線を東へと走る。国道161号線は浜大津駅前で右に折れ、逢坂で国道1号線と合流し京都へと続くのであるが、ヤカモチは直進、京阪浜大津駅前から県道へと入る。 浜大津駅のこの辺りは大津城の本丸があった場所で、交差点の一角に大津城跡の碑が立っている。(大津城跡碑)(大津城推定復元図) 大津城は秀吉の命によって浅野長政が築いた城であるが、関ヶ原の戦の後に家康によって廃された城である。詳しくは下記を参照下さい。 <参考>大津城 浜大津から琵琶湖ホテルの前を通り、そこから湖岸に出て、なぎさ通りから「なぎさのプロムナード」の道を走る。(琵琶湖) 奥に見えている山が近江富士の三上山。右手の高いビルが大津プリンスホテルです。 なぎさ通りの琵琶湖文化館の近くに石碑があった。明智光秀の弟、光春が天王山の戦で光秀が敗れたことを知り、居城の坂本へと引き返すため愛馬で琵琶湖岸沿いに湖水を渡って行ったのがこの辺りかららしい。(明智光春湖水渡りのところ) 大津プリンスホテルの前まで湖岸を走り、そこで引き返し、におの浜2丁目の西武百貨店の前の交差点から南に入ると旧東海道に出る。(旧東海道) 写真の奥へと東海道を進むと瀬田の唐橋であるが、義仲寺は反対側、写真の道に背を向けて50m足らず東海道を京方向に戻るとある。(義仲寺)<手前右の赤い提灯のある処が巴御前を追福する巴地蔵堂> 義仲寺は木曽義仲の菩提を弔うため、巴御前が此処に庵を結んだのが始まりらしいが、境内には、義仲の墓と巴御前の供養塚が並び、その隣に松尾芭蕉の墓もある。 拝観料は200円。受付で、「自転車をこの辺りに停めて置いていいですか?」と言いながら拝観を申し込むと、受付のご婦人が「真っ黒ですね。」と、小生の日焼けぶりに驚いて居られました(笑)。(入場券<表>)(同<裏>)(義仲墓)(巴塚)(巴塚説明板)(芭蕉墓)(芭蕉句碑) 「行く春を近江の人と惜しみける」の句碑を撮影する心算で行ったのに、帰宅してみるとピンボケ。仕方がないので、同じ境内にある他の句碑を掲載して置きました。 旅に病で夢は枯野をかけ廻る (芭蕉) 何事につけ、詰めの甘いヤカモチでありますな(笑)。 写真ボケて 近江の人も 「またかいな」 (筆蕪蕉) 行く夏を 近江の人と またもボケ (筆蕪蕉)(萩とススキ)<参考>義仲寺

2012.08.30

コメント(4)

-

行く夏も近江の人と惜しむべき

今日は小生の元勤務先会社の仲間との会食。この会は「健人会」という名称なのであるが、滋賀県在住または滋賀県内事業所に勤務していたなど、滋賀県に所縁のある人たちの集りなのである。小生は滋賀県在住でもないし、滋賀県内事業所に勤務したこともないのであるが、いつの頃よりか、この会に参加させて戴いている。 本日の会場は京阪三井寺駅近くの「肴や ま喜の」という料亭。12時45分集合・開会という昼間の宴会である。 本日の参加者は、平◎氏、杉◎氏、紘麻呂氏、小◎氏、鯨麻呂氏、田◎氏、近◎氏、草麻呂氏、岡◎氏、今◎氏、森◎氏、正◎氏、徳◎氏、川◎氏と小生の15名。今年の1月20日の新年会以来の旧交を温めて参りました。呑ん兵衛相手に「ウーロン茶」を飲みながら・・(笑)。 <参考>健人会・比叡山坂本へ 2011.8.26. 芭蕉の句に「行く春を近江の人と惜しみける」というのがあるが、偐家持は「行く夏も近江の人と惜しむべき」でありますかな。それとも「来る秋を近江の人と待ちにける」でありますかな(笑)。 ならば、大津市内JR膳所駅の近くにある義仲寺に立ち寄ってみるかと、折りたたみの自転車トレンクルを持って早めに家を出ました。この寺は木曽義仲の菩提寺であり、義仲の墓と巴御前の供養塚があるのだが、芭蕉の墓があることでもよく知られた寺でもあるからである。これまで3度訪ねているので、今回で4度目の訪問となる。義仲寺には芭蕉の「行く春を・・」の句碑もあるのです。 JR大津駅に10時過ぎに到着。駅前で自転車を組み立て、先ず、会場の「ま喜の」の場所を確かめてから、と義仲寺とは反対方向に走る。今然寺という寺の前というのは地図で確認していたので、その寺を目指して走る。(今然寺) 今然寺という寺は直ぐに見つかったが「ま喜の」が見つからない。真新しい建物が隣に建っているのだが、看板などの表示が一切なく、暖簾も掛かっていないので、料亭なのかどうかも分らない。結果的にはこの建物であったのだが、京阪の三井寺駅とこの建物の間をぐるぐる2度も回る羽目に。結局分らぬまま、確認は後ほどに・・と琵琶湖疏水の方に出て、その取水口を撮影するため、琵琶湖岸に向かう。(京阪三井寺駅)(同上駅前)(琵琶湖疏水取水口) 昨年9月に京都の蹴上から琵琶湖疏水を辿って小関越えで琵琶湖へと銀輪散歩しましたが、その折には琵琶湖側の取水口を撮影しなかったように思うので、今回、それを補足するべく撮影を行ったという次第。 <参考>京都から唐崎へ(1) 2011.9.10. 京都から唐崎へ(2) 2011.9.11. 京都から唐崎へ(3) 2011.9.12. 京都から唐崎へ(4) 2011.9.12. 京都から唐崎へ(5) 2011.9.13.(同上)(取水口付近の琵琶湖)(われは湖の子の碑・琵琶湖周航記念碑) 取水口脇に小さな緑地があり、琵琶湖周航の歌の歌詞でしょうか、「われは湖の子」という碑がありました。辺りは草茫々、蜘蛛の巣も張り放題、手入れが全くされていませんが、これはこれでまた風情があると思えてしまう処が近江であり、琵琶湖畔であるのですな(笑)。 勢力を張っているのがヌスビトハギ。まあ、気の毒なネーミングでありますな。オイハギ(追い剥ぎ)を連想してしまいますが、花は可憐で、盗んだり追い剥ぎをしたりする悪党には無縁の風情であります。。(ヌスビトハギ。或いはアレチヌスビトハギかも知れません。) ヌスビトハギという命名は、その実の形が泥棒の足跡の形に似ていることに依るものだそうな。「差し足、抜き足、忍び足」の泥棒は、足音を立てないように、つま先立って歩くとか(勿論、小生は泥棒学を専攻していないし、実務経験もないので、実際にそうなのかどうかは存じ上げませぬ。)で、そのつま先歩きの足跡の形に似ているからというのである。 アレチヌスビトハギの実は、所謂「ひっつき虫」で、秋が深まると、こいつの群生している草地に入ろうものなら、ズボンや靴下などがこの「虫」がわんさかとくっついて来て「往生しまっせ」となる(笑)。(同上) 義仲寺へと向かいますが、1記事当りの字数制限にかかりそうで、義仲寺はページを改める必要がありそうです。本日はここまでとし、続きは明日です。 近江の人と行く夏を惜しみたいというお方は、明日またお立ち寄り下さいませ(笑)。

2012.08.29

コメント(6)

-

河内温泉大学

河内温泉大学というのがあります。 校舎も校庭も何処にあるのか存じませんが、我が友人の偐山頭火氏が同校の名誉教授であります。この大学は入学試験もなく、入学金も授業料も不要という稀有な学校でありますが、そもそも授業がないのですから、当然ですかな。学生は、河内温泉大学図書館で自習するということになっているのでありますな。 河内温泉大学図書館は偐山頭火氏が館長をされ、管理されて居られますが、小生、偐家持も図書を陳列させて戴いています。 蔵書一覧は本日現在、下記の通りであります。 ●河内温泉大学論文集 1.温泉を楽しみ健康に 2.熊野古道湯の旅 3.全国鉄道「温泉駅」名リスト 4.因幡から但馬湯の旅 5.私の田所康雄と渥美清(風天)そして車寅次郎 6.作州から因州湯の旅 7.丹後木津温泉わけありプランの旅‐松本清張生誕百年記念企画に寄せて 8.人生の節目を山頭火とともに‐九州偐行乞の旅酒・温泉そして駄句 9.東の旅“落語ではない“ 10.「阿波、土佐そして伊予の旅」 駆け足でも行く四国巡礼 11.備中足守から伯耆皆生を巡る温泉行●銀輪万葉集 1.草の細道-銀輪万葉集 その壱 2.草の細道-銀輪万葉集 その弐 3.草の細道-銀輪万葉集 その参●別冊銀輪万葉集 1.熊野曼荼羅六人暦一座旗揚に寄す 2.味真野の旅に寄す 3.マキノから近江舞子をゆく・淡路島を行く 4.さざなみ街道をゆく・近江八幡・蒲生野をゆく 5.お蔵百人一首 6.まほろば百人一首●若草歌集 1.平成20年 弥生を詠む 2.平成21年 若草歌会始 3.平成21年 若草歌壇 4.平成21年 若草歌壇明日香2009秋編 5.平成22年 若草歌壇 2010年初春編 智麻呂画伯挿絵 6.平成22年 若草歌壇‐2010年花園春 7.平成23年 若草歌壇‐2011年初春編 8.平成23年 若草歌壇‐2011年花園春編 9.平成24年 若草歌壇‐2012年初春編 10.平成24年 若草歌壇‐20012年花園春編●家持美術館 1.智麻呂絵画傑作選集 2.松風偐万葉集 第1集 3.松風偐万葉集 第2集 4.松風偐万葉集 第3集 5.松風偐万葉集 第4集 ご興味のある方は下記から河内温泉大学にお入り下さいませ。 河内温泉大学図書館 また、偐山頭火さんのブログはコチラからどうぞ。 さて、本日、何故、河内温泉大学を取り上げたかと申しますと、一昨日、智麻呂邸を訪問した際に、「偐山頭火さんが偐家持さんにも一つお渡し下さいと置いて行かれました。」と恒郎女さんからタオルを1枚受け取りましたが、それが河内温泉大学のタオルであったからであります。(河内温泉大学のタオル) このタオルは河内温泉大学の学生証を兼ねていまして、このタオルを持参すると同大学直営の温泉に無料で入浴できるのでありますが、その直営温泉が何処にあるのか誰も知らないということでもあれば、銀輪散歩の汗を拭うに使うだけとなりそうであります。 ともあれ、とにもかくにも、迷世教授、小生のパソコンでは「名誉」よりも先に「迷世」が出てしまいますが、「迷世」ではなく「名誉」教授の偐山頭火さんに、当記事を以って厚くお礼申し上げる次第であります。

2012.08.27

コメント(18)

-

第105回智麻呂絵画展

第105回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画展であります。 昨日(25日)、智麻呂邸を訪問、新たに「仕入れ」ました新作6点を含め、今回は12作品一挙公開であります。智麻呂絵画ファンの皆さま、どうぞ、ごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(コガネムシ) 最初の作品は、智麻呂絵画展初登場のコガネムシであります。 恒郎女さんがご自宅の門柱に止まっていたのを見付けられ、絵のモデルにと捕まえられました。忙しなく動き回り、絵のモデルとしては少々難物でありましたが、智麻呂さん、頑張って描き上げられました。 絵が完成してコガネムシさんもお役ご免。やっと解放されて何処にか暗い戸外へと去って行きました。(と、まあ、見て来たようなことを言うヤカモチであります<笑>。)(サンコウ鳥)<参考>サンコウチョウ(三光鳥) サンコウ鳥も門柱に止まっていたので・・と言うのは冗談。これは、智麻呂さんが週2回通って居られるデイサービスの施設で目にされた写真からのスケッチであります。ご「参考」までに。(夏の花たち) 花の名前には疎い家持館長でありますので、向日葵、ワレモコウと・・数えるもアトは何とも分らず、「夏の花たち」とお座なりな題名を付けてお茶を濁すことと致しました(笑)。(凡鬼農園の夏野菜たち) これは、凡鬼さんの家庭菜園で収穫された野菜たちでありますな。上の花たちに倣って、「野菜たち」であります。(カボチャA) このカボチャも凡鬼農園のものであるのかどうかは定かではありませんが、野菜ということで、上の野菜の続きに掲載することと致しました。下のカボチャBと上のAとが同じカボチャであるのかどうかも定かではありませんが、智麻呂さんのことでありますから、丸ごと描いた後、それだけでは飽き足らず、半分に切ったものも描いてみたくなった、ということは十分にあり得ることであります。(カボチャB) カボチャも含め野菜たちも、智麻呂さんには画材であるのですが、恒郎女さんにとっては食材(当然のことでありますな。)、智麻呂さんが描いて居られるうちに、野菜の鮮度が落ちて行く・・というのが悩みとか。まあ、立場と言うか、立ち位置と言うか、その相違がもたらす軋みでありますな(笑)。この軋みを円満に解決する方法がカボチャを半分に割って、片方はゆっくり描いて貰う、他方は新鮮なうちに調理する、ということであるとするならば、カボチャBは夫婦円満を示す「絵」ということでもありますかな(笑)。(姫小百合) 上のヒメサユリは、ヤカモチのブログ友の「ふぁみり~キャンパーさん」のブログに掲載の写真を絵にされたものであります。 新潟県三条市にある中浦ヒメサユリ森林公園に咲いているヒメサユリの花であります。その写真が掲載されている記事はコチラからご覧下さい。夏の野の 繁みに咲ける 姫百合の 知らえぬ恋は 苦しきものぞ (大伴坂上郎女 万葉集巻8-1500)(葡萄) この葡萄は、智麻呂ご夫妻が先般、神戸市にある「幸せの村」へ保養に出掛けられた際に、上のお譲さんがみんなで食べようと差し入れて下さったものとのこと。例によって機嫌よく食べて居られた恒郎女さんでありますが、それを写生し始める智麻呂さん、恒郎女さんの手は、「・・?」、ピタリと止まりました(笑)。ここでも、画材か食材かの軋みがあったのでありますな(笑)。 絵をご覧いただくと分りますが、一部実の取れたアトがあります。恒郎女さんの胃袋に行ってしまった実たちの痕跡であります。 「それも、実を食べてしまった部分から描き始めるんですよ。」と恒郎女さんは笑って居られましたが、智麻呂さんにとっては、実の取れている部分もあってこそ、造形的に面白いと感じられたのでありましょう。差し詰め、この絵のテーマは「移ろい」でありますかな(笑)。(犬の「クー」)(注)クーは第72回展にも登場しています。 これは、小万知さんのペットのクウ君(又は「クー君」)です。以前にも絵になっていますが、再度登場であります。下のブルーベリーも小万知さんのお庭に生っているブルーベリーですが、小万知写真集にあった写真から絵にされました。上のクー君も小万知写真集からのものです。(ブルーベリー)朝露を 負ひて熟れゆく むらさきの ちひさき実とや 秋をし待たむ (偐家持)(トウモロコシ) このトウモロコシはとても美味しそうです。画材と食材とのうるわしき「統一と調和」がここに実現している、と言うべきですかね。(朝顔) この朝顔は、中のお譲さんの旦那さんであったか、「若草ホール」(智麻呂邸の改装されたリビングルームを偐山頭火さんがこのように名付けられましたので、我々もそう呼んでいます。)から眺める奥の縁側に置けば、いい雰囲気になるだろうとプレゼントして下さった大きな鉢植えに朝ごとに咲く花を写生されたものであります。昨日、お邪魔した折には、絵に描くためにか、鉢植えは室内に「置いて」ありました。 それは、さて「置き」、いい出来栄えの絵です。

2012.08.26

コメント(10)

-

春夏連覇の大阪桐蔭高校の前を通って

昨夜コオロギの鳴く声を耳にしました。コオロギさんも処暑ということで、「一応鳴いてみるか。」とでも考えてのことかと思ったりもしましたが、どうもそうではなかったようで、今夜も庭で合唱して居りますな(笑)。 蝉が鳴くと梅雨明け、というのがヤカモチ式梅雨明け診断でしたから、コオロギが鳴けば秋、と言うべきかも知れませんね。まあ、大阪の暑さで大阪のコオロギの頭がどうにかなってしまっているのでなければ、の話ではありますが・・。 とは言え、昼間の暑さは相変わらずの猛暑。熱風と共に行く銀輪散歩となり兼ねません。 昨日の決勝戦で大阪桐蔭高校が春夏連続優勝を果たしました。史上7校目らしいですが、大したものです。それでという訳でもありませんが、銀輪散歩で同校の前を走ってみました。祝優勝の垂れ幕でも掛かっているのかと思ったら、「祝出場」の垂れ幕でした。ちょっと、間が抜けた感じですが、昨日の今日では祝優勝の垂れ幕の制作が追い付かなかったということですかね。 春の選抜での優勝の時も記事にしていたようで、昨日の記事への英坊3さんのコメントで、そのことを思い出しました。 <参考>深北緑地花逍遥・大阪桐蔭高校 2012.4.5.(大阪桐蔭高校)(ヘクソカズラ) さて、高校野球とは何の関係もありませんが、本日の花はヘクソカズラであります。蔓だけを見ると昨日のガガイモに似ていますが、花は全く異なっている。名前からして歌になりそうもない花であるが、万葉集にはこの花が1首登場する。こういう花も歌にしてしまう処が万葉人の面白い処であります。(同上)ざうけふに 延(は)ひおほとれる 屎葛(くそかづら) 絶ゆることなく 宮仕(みやづかへ)せむ (高宮王 万葉集巻16-3855) (訳)ジャケツイバラに這い広がっている屎かづらのように、絶え ることなくいつまでも宮仕え致しましょう。 (注) ざうけふ=ジャケツイバラ(蛇結茨)のこと。他にサイカチ(別 名、カワラフジノキ)のこととする説もある。 「ざう(ぞう)」は、草カンムリに「白」を書き、その下 に「ヒ」を書くのであるが、ブログでは掲載不可能な 字。また、「けふ(きょう)」は「莢」と書く。 おほとれる=「乱れ広がる」の意の「おほとる」の連用形「おほと り」+「ある」を縮めて「おほとれる」である。 屎葛=ヘクソカズラ。 高宮王=万葉集に歌2首あるのみにて、伝不明の人物。(同上) 屎葛ですから万葉の頃から酷い名を賜っている気の毒な花でありますが、今は、それに「屁」まで付けて「屁屎葛」ですから、もう何をか況やでありますな。もっとも別名はヤイトバナで、小生などは子供の頃はそう呼んでいました。他に早乙女花という粋な名もありますから、これなら歌にも使えるのでしょうが、一般的な「屁屎葛」が禍して、上の万葉歌を例外とし、歌とは無縁なようです。(同上) ヘクソカズラでは色気がないので、薔薇の花も添えて置きましょう。この薔薇は確か「カクテル」という名であったかと思います。(薔薇)(同上)(稲) そして、稲田には早くも穂が垂れ始めている稲もあって、秋の風情。 早稲種の稲はもう出荷が始まっているそうですから、こういう風景が見られるのも当たり前のことなんでしょうが、思わぬ秋に出会った気分にて、「やあ」という感じでありました。 夏と秋がせめぎ合っている野の景色をそこここに見つつの、しかし汗だくの銀輪散歩でありました。(稲田) 秋の稲に因む万葉歌を2首掲載して本日の記事を締め括ることと致します。秋の田の 穂の上(へ)に 霧(き)らふ朝霞 何処辺(いづへ)の方(かた)に わが恋ひ止まむ (磐姫皇后 万葉集巻2-88)秋の田の 穂向きの寄れる かた寄りに 君に寄りなな 言痛(こちた)くありとも (但馬皇女 万葉集巻2-114)

2012.08.24

コメント(6)

-

処暑なれど

今日は処暑。残暑も今日までと暦は言うけれど、世間は相も変らぬ猛暑にて、銀輪散歩も「苦行」に相似たりであります(笑)。 それでも空の色にそこはかとなき秋の気配を感じたりも・・と言うのは気の所為でありますかな(笑)。(処暑の空)長堤の 道を辿れば 処暑の空 なびける雲に 秋は見ゆらし (偐家持) (同上) 炎暑に火照りたる身体を木陰に寄り、暫し冷やす。水分補給や塩分補給と共に、木陰の風にて身体を冷却することも、熱中症予防には大切なことであります。 木陰にはアブラゼミの鳴き声。この時期ともなると、蝉たちもいささか疲れ気味。写真のように翅も少し破れたりして、哀れな姿になっています。(アブラゼミ) そして栗が実り始めています。秋の準備おさおさ怠りなく・・でありますな。また、桃の実も見付けましたが、これはもう収穫した後の残りもの。小鳥達へのプレゼントとして摘まずに残されているのでもあるか。 桃栗3年柿8年。桃と栗は目にしましたが、柿には出くわさなかった銀輪散歩でありました。(栗)三栗(みつくり)の 那賀(なか)に向かへる 曝井(さらしゐ)の 絶えず通はむ そこに妻もが (万葉集巻9-1745)(同上)(モモ) 道端の草叢などでよく見掛ける蔓草が小さな白い花を付けていました。ガガイモの花ですな。細かい毛がびっしりと生えた変った花ですが、甘い蜜を蓄えてでもいるのでしょうか、蟻さんがやって来ていました。 スクナヒコナは一寸法師のモデルの神さんだが、彼はガガイモの実を二つに割って作った小さな舟に乗ってやって来たそうだから、この蟻さんはスクナヒコナに命じられて、実が生っているかどうかを偵察にやって来たのかも知れませんな(笑)。(ガガイモの花)<参考>ガガイモ(同上)鏡草(かがみぐさ) 真白き花の 咲きたれば 少彦名(すくなひこな)も 秋待つならむ (偐家持) (注) 鏡草=ガガイモの古名

2012.08.23

コメント(6)

-

昔の仕事仲間との会食

昔の仕事仲間有志で集っている会(名前は仮に「SSOB会」として置く。)の集りがあって、梅田まで出掛けて来ました。仕事仲間と言っても同じ会社ではなく、グループ企業各社で同じ分野の仕事をしていて、インター・カンパニーの付き合いのあった仲間たちの集りである。年に1~2回位のペースで集っている、年齢はまちまちであるが、気の置けない友人・仲間の集まりである。 本日の出席者は、福◎氏、草◎氏、山◎氏、早◎氏、松◎氏、川◎氏、辻◎氏、竹◎氏、中◎氏、石◎氏と小生の11名であった。(四川料理レストラン「御馥」) 会場は、大阪駅前のマルビル8階の「御馥」という四川料理レストランでした。 未だ現役の人も一部居られるが殆どは現役を退いて悠々自適の方たちである。これも亦一種の同窓会でありますな。話題は毎度とりとめもないものであるが、同じ時期に同じ様な仕事をしていて、同じグループの企業に属していたという共通のものがベースにあり、小生が未だ駆け出しであった頃に何かと指導下さった先輩も居られたり、色んな局面で情報交換したりしつつ共に仕事をしてきた仲間という意識の方々であったりするので、自ずから愉快な気分になるというもので、酒が苦手な小生であるが、欠かさず参加して、旧交を温めている次第。 お盆休みと称して、長らくブログを休んでいましたが、そろそろ復活ということで、本日はSSOB会のことを記事にしてみましたが、余り書くべきこともありませなんだ(笑)。まあ、復帰の肩慣らしということで、お赦し戴きましょう。 で、付録として、道の辺の雑草の写真を。(オヒシバ)(メヒシバ) 万葉で「しばくさ」と出て来るのは「チカラシバ」とされているから、この草のことではないのであるが、道の「しばくさ」と言うなら、オヒシバ、メヒシバの方が似合っていそうな気もするのですが、さてどうでしょう。(注)「シバクサ」は、他に雑草説、コウライシバ説、ノシバ説など諸説ある。立ちかはり 古き都と なりぬれば 道の芝草 長く生ひにけり (万葉集巻6-1048 田辺福麻呂歌集) オヒシバは草を結んで、絡ませ合い、引っ張り合い、切れた方が「負け」とする遊び、「草相撲」を、子供の頃にはしたものであるが、これは全国共通の子供の遊びであったのだろうか。その頃はとても立派で強そうなというか、丈夫そうな茎の太いオヒシバが草地にはあったものだが、最近目にするオヒシバはどれも貧相である。

2012.08.20

コメント(6)

-

偐万葉・真澄篇(その12)

偐万葉・真澄篇(その12) 昨日に続き本日も偐万葉であります。昨年6月以来の久々の真澄篇であります。 真澄さんは名古屋ご在住の画家にて、独特の雰囲気のある絵をお描きになられますが、同氏とは2009年3月以来(3年5カ月)のブログ交流になります。長らくコメント欄を閉鎖されていましたのですが、最近にコメント受付を再開されましたので、1年2カ月ぶりの偐万葉へのご登場となりました。 <参考>過去の偐万葉・真澄篇はコチラからどうぞ。 真澄氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が真澄郎女に贈りて詠める歌16首併せ俳句1句 並びに真澄郎女が返せる歌1首たれにしも かぎさすへやの ありぬれば ひとなとひそね あきのゆふかぜ (鍵) (タチアオイ)恋ひ恋ひて 居ても立ちても 待ち兼ねの 山にあふひの 花は咲きぬる (注)待兼山=大阪府豊中市の待兼山。古来からの歌枕。 あふひ=葵。あふひ(逢ふ日)との掛け詞として古来より 使われる。藤の花 にほえをとめの かづらける 団扇(うちは)の風と 夕涼みせな (縁側家持) (団扇) (アメノウズメ)踊り過ぎ あめのうづめは 肌あらは 息もたへだへ 汗のかく山 (Shall we dance?) (本歌) 春過ぎて 夏来たるらし 白たへの 衣ほしたり 天の香具山 (持統天皇 巻1-28) 真澄郎女が返せる歌暑すぎて あめのうづめも キャミソール 汗の光に 天の川みる (小笠原真澄姫)蚊遣り焚き 出で来る月を 松虫の 声も簾の 風とや聞かむ (偐ヤカ虫) (プチ風流) (海の日)波の音(と)に 聞かばや遠き 日のことを 海ゆ来たれば 海にし帰る (海家持)ひさびさに 来ればおひさの まがなしき 笑みにしあるや 真澄のやかた (注) まがなしき=愛おしい。「ま」は接頭語。「かなし」は、悲しい、 愛しい。 おひさ=江戸の煎餅屋、高島屋長兵衛の娘。喜多川歌麿 の絵のモデル、寛政三美人とされる。 (高島屋おひさ) (若き葡萄たち)網タイツ 穿きて颯爽 はつ夏の 葡萄の若き 風こそ似合へ (葡萄房持)降る雨や メロンはふたつ 熟れゆきて 甘きは懈怠(けだい)の 香にしもあるや (偐熟麻呂) (食べ頃) (浮遊)ゆるがるる 心はいづこ 降り止まぬ 雨の音にも 漂ひ出づる (偐浮遊麻呂)大空ゆ 夏は来たるか あをなみの 荒子の川の 広きみどり野 (七夕の翌日の空)夏草も 羽衣ならば 吾が恋ふる 青き空へと 舞ひ昇らましさて何をする 風も吹かぬ (偐蕪蕉火) (元句) さてどちらへ行かう 風が吹く (山頭火)夜をこめて われなさざるを はかるとも 朝忘れては なすも叶はじ (健忘持) (本歌) 夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ (清少納言 後拾遺集940 小倉百人一首62) (計画) (二兎追うもの)あれと思(も)ひ これかと思(も)へど 追はざらぬ ただまつ虫に 得るものぞ無きふるさとへ 人の波ゆく ふるさとの 風は変らず 吹きてもあるか (注) 偐万葉掲載に当り、第5句を「吹きてやあるか」を「吹きてもあ るか」に修正しました。 (波) (リスと猫)栗鼠(りす)と猫 隔(へだ)つガラスの 醸(かも)せるや 夏八月(はちがつ)の 平和なりけり<注>掲載の絵画は全て真澄氏のブログからの転載です。

2012.08.13

コメント(12)

-

偐万葉・英坊篇(その12)

偐万葉・英坊篇(その12) 本日は偐万葉・英坊篇です。英坊3氏とは昨年6月以来のブログ上でのお付き合いです。当初は英坊2氏でありましたが、グレードアップされて今は英坊3氏であります(笑)。もっとも偐万葉世界では「英麻呂」とお呼び致して居ります。 <参考>過去の偐万葉・英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊3氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が英麻呂に贈りて詠める歌9首及び俳句1句 併せ替へ歌1編 並びに英麻呂が作れる歌6首及び俳句1句 英麻呂が贈り来れる歌1首緑映う 山の岩はだ 段を組む 滔滔のおと 気魂涼しき 偐家持が追和せる歌1首向日葵の 花もうつむく 夏空に ここだも鳴ける クマゼミの声 英麻呂が贈り来れる歌1首なでしこの 花の名背負う 大和女(やまとめ)ら 花いろ金に 換える勢い 偐家持が追和せる歌1首倫敦の 野にも咲けかし 日の本の 花にしあれり 大和撫子 英麻呂が贈り来れる歌1首サムライの 刃に屈っす スペインの ファルカタ剣の 心情あわれ 偐家持が返せる歌1首何せむや スペインモロッコ 打ち破る シュート一閃 若き侍 こきりこ節 こきりこ節英坊篇こきりこの竹は 七寸五分じゃ パソコンの退院 七月末じゃ長いは袖の かなかいじゃ 長い入院 なかなかじゃ まどのサンサもデデレコデン 待つか英坊デデレコデン はれのサンサもデデレコデン 迎へか英坊デデレコデン向かいの山に啼くひよどりは 代りのパソコン止むなく取れば啼いては下り 啼いては上り 何とか下り かんとか上り朝草刈りの 眼をばさます 朝からブログ 記事を載せる朝草刈りの 眼をさます 朝からブログ 記事載せる まどのサンサもデデレコデン 待つか英坊デデレコデン はれのサンサもデデレコデン 迎へか英坊デデレコデン (五箇山合掌造り集落) 英麻呂が贈り来れる歌1首道の辺に 生(な)るつぶら実は いにしへの 千(せん)生(な)りひさご 太閣ぎぼし 偐家持が追和せる歌1首千(せん)生(な)りの ひさごなるかや つるの実は つばらつばらに 見つつも行かむ (太閤山家持) 英麻呂が贈り来れる歌1首チチもあり ハハもありなん もどき草 きっとあるぞよ ジジババもどき 偐家持が追和せる歌1首ちちの実も ははなる花も あるなれど われは知らざり ジジババの草 (大婆爺持) (注)ちち=イヌビワ はは=アミガサユリ 英麻呂が贈り来れる歌1首人目には やたら気をひく 首かざり 付ければ納得 ペタルも軽し 偐家持が返せる歌1首人言(ひとごと)を 繁み言痛(こちた)み 首バンド 未(いま)だ着けざり 銀輪散歩(首麻呂) (本歌)人言(ひとごと)を しげみ言痛(こちた)み おのが世に いまだ渡らぬ 朝川渡る (但馬皇女 万葉集巻2-116)みほとけの 掘れと告(の)らせば 丸池の 水は絶えざり 尽きず湧くらし (偐水持) (丸池・富山の名水)残暑にも いざ負けざらめ 頑張りの われ踏ん張ると ペンギンなれば (高岡鳥麻呂) (フンボルトペンギン) 英麻呂が贈り来れる俳句1句 並びに偐家持が付けたる脇句けんさんの 歌でペン先 ギンになり (英麻呂)金より良いと 銀は書くなり (偐家持)わたつみの 神も祝(ほ)ぐとや 姉妹船 貴(あて)なる姿 越(こし)にしとどむ (偐海王丸) (初代・海王丸) (2代目・海王丸) <注>掲載の写真は全て英坊3氏のブログからの転載です。

2012.08.12

コメント(6)

-

青雲会・第9回囲碁大会

本日は毎年夏恒例の大学同窓会・青雲会囲碁サークルの囲碁大会の日でありました。会場は昨年同様、大阪市中央区内本町、マイドームおおさかの8階サロン会議室。午後1時開会。 出席者は玉◎氏、三◎氏、山◎氏、岩◎氏、神◎氏、中◎氏、田◎氏、岡◎氏、五◎氏、安◎氏、宮◎氏、菊◎氏、金◎氏、藤O◎氏、藤H◎氏、廣◎氏、下◎氏、村◎氏に小生の19名。トーナメント形式の対戦である。 小生は1回戦で宮◎氏、2回戦で安◎氏、準々決勝で廣◎氏、準決勝で玉◎氏、決勝で岩◎氏といづれにも幸運にも勝ってしまい優勝してしまいました(笑)。一昨年の第7回大会で初参加、初優勝の幸運に恵まれましたが、今回も対戦相手の手抜きや見落としなどの、言わば「失策」に助けられての幸運な勝利でありました。勿論、ハンディにも助けられてのものであることは言うまでもありません。(奥が持ち回りの優勝杯。手前は優勝盾。左が賞品の図書券。)(会場は8F左奥のサロン会議室)(サロン会議室入口)(対局場の様子、開会前)(対局風景) 決勝戦、3・4位決定戦、5・6位決定戦が全て終了後、1階レストラン貸し切りで、表彰式と懇親会の宴席と相成りました。青雲の たなびく庭に 囲碁のどち こぞりて居れば うれしくもあるか (偐家持)(本歌) 新しき 年の始に 思ふどち い群れてをれば うれしくもあるか (道祖王 万葉集巻19-4284)<参考>青雲会第8回囲碁大会 2011.8.13.青雲会囲碁大会で優勝 2010.8.14.

2012.08.11

コメント(4)

-

墓参・玉梓の花

本日はお盆を前にしてのお墓参りでありました。暑いので、午後5時に家を出て、という夕方のお墓参りとなりました。 墓参の後、少し銀輪散歩をしてみようと、MTBで出掛けることとしました。と言ってもお墓は山裾の高みにあるので、急坂を上って行かなくてはならない。予想通り、坂の途中からは押して上ることとなりました。(墓の前にMTBを停めて・・) 墓参の後、更に坂道を少しばかり上がり、近くにある市立郷土博物館へと向かう。博物館の営業時間は過ぎているので、入場するのが目的ではない。博物館の前庭にある自動販売機に用があってのことです。 飲み物を持参しなかったので、冷たいものでも、と水分補給の回り道であります。日は傾いたとは言え、まだまだ暑い。墓の掃除や草むしりなどしていると、それだけで汗が滴り落ちる。という訳で飲み物が欲しくなったのであるが、民家の絶えた山裾の墓場、近くに飲み物の自動販売機などないなあ、と思っていて、近くの郷土博物館の前に自動販売機のあることを思い出したという次第。飲み物を買って、博物館前の古墳の墳丘の上の石に腰かけてお茶休憩であります。高い場所なので心地良い風も吹いている。(MTBは墳丘の下で寝転がっていますな。) 何やら煙が・・、火事ではありません。水分補給しながらの「煙分」補給をと、小生がくゆらせる煙草の煙です。咥えタバコで写真を撮ってはいけません。このような写真になってしまいます。 この時、丁度友人から電話が掛かっていましたので、携帯電話で会話しながら、タバコを吸いながら、写真を撮りながら、飲み物も呑みながら・・とまあ横着なことでありました(笑)。 さて、墓参では何と言って話題も見つかりませんので、散歩中の花などを掲載して置きましょう。但し、本日の写真ではありません。(キカラスウリの花)(同上)<参考>キカラスウリ・Wikipedia カラスウリの花もこのキカラスウリの花も、いつ見ても奇妙な姿形である。 烏瓜は玉梓という雅な別名もありますな。玉梓(たまづさ)の 花は咲けども 常世なる 人にふみやる すべの知らなく (偐家持)(ヒマワリ) これは、少し前に花園公園に咲いていた向日葵です。炎天下で逞しく明るく咲いている元気な花でありますが、それなりに人には見せぬ苦労もあるのでしょうな(笑)。夏の野の 照る日が花と 人言へば 愁ひは見せじ ソレイユの花 (偐家持)(同上)(クマゼミ) これは自宅の庭の楓の木に止まっていたクマゼミです。クマゼミは表面の比較的ツルリとした木肌の樹木に好んで止まるようですな。(女郎蜘蛛) これは、通りかかった民家の庭先の垣根近くに巣を張っていた蜘蛛です。道端からこの蜘蛛を撮っていると、その庭にその民家の方が居られました。何やら庭を覗き込んで撮影しているみたいな風に誤解されたのではないか、と思いましたが、敢えて釈明はせず、遠目で会釈だけして、早々に立ち去りました。民家の庭先で写真を撮る時は誤解されるような角度でレンズを向けてはいけないのでありますな(笑)。

2012.08.10

コメント(4)

-

囲碁例会・花散歩

本日は囲碁例会。梅田スカイビルまでMTBで出掛けて参りました。 先日の若草読書会(「若草読書会2012.8.5.」)で戴いた「ひんやり首バンド」を試しに着用してみましたが、風を切ってMTBを走らせると、首筋が「冷んやり」して気持ちがいい。熱中症防止の一助にはなりそうです。もっとも、水分・塩分補給は忘れずにすることが前提ではありますが。 今日は空気が乾いているのか、帰宅の走行では口の中、咽喉が直ぐにカラカラに乾いて、ヒリヒリになる感じがありました。こういう感じは初めてのことなので、盛んに飲み物を呑みました。往復でペットボトル3本半でした。 囲碁例会は、1日(水)は中止であったので、今月は今日1回だけ。出席者は青◎氏、福◎氏、平◎氏、村◎氏と小生の5名だけ。小生の対局は、青◎氏に勝ち、福◎氏に惜敗、村◎氏に勝ちで2勝1敗、まずまずでした。 囲碁の前に少し「花野」を散歩。見掛けた花などの写真を掲載して置きますが、名前が分らない。 <追記 8.10.> 小万知さんから名前をご教示戴きましたので追記しました。(ナデシコ) この白い花は、ナデシコかと思いましたが、花の形が見慣れたものと少し違う。変種の撫子なんだろうか? <追記>小万知さんが白撫子であると仰っていますので、やはり撫 子のようであります。今朝は「なでしこジャパン」アメリカに 敗れ、惜しくも銀となりましたが、白い撫子を掲載したのが よくなかったかな?黄色の撫子があるのなら、それにすべ きでありました。でも立派な「銀」、見事な闘いぶりでした。 その健闘を讃えて、小万知さんのコメントに答えて作った歌 を掲載して置くこととします。 撫子は 銀の色にし 咲くといへど 金の色にも 咲きまさりけれ (五輪娘子) (本歌) 朝顔は 朝露負ひて 咲くといへど 夕影にこそ 咲きまさりけれ (万葉集巻10-2104) 次の青い花も、名は知らず、であります。 (アゲラタム) 花に気を取られて、撮影している時には気が付かなかったのですが、よく見ると、小さなバッタ君が葉に止まっていましたですな。 ニシキギの葉の上に、蝉の抜け殻がありました。多分クマゼミのそれだろうと思いますが、こんな場所でも羽化するのでありますな。 この木も何の木か知らない。房状の花らしきものが目立ったので、カメラに収めました。(シマトネリコ) その隣の木には実が生っていましたが、この木の名も分らない。 葉は、下のようなのですが、さて、何の実でしょう。秋が深まるとどんな色になるのでしょうね。 今日は、名前の知らない花や木ばかりでした。まあ、「花野」は植物園ではないので、花や木の全てに名札を付けて置けと求めるのは無理というものでしょうな(笑)。勿論ガウラ、アザミなど知った花やムラサキシキブ、アズキナシ、ヤマモモ、ユズリハ、ナナカマドなど名の知った木も沢山あったのですが、今日は名前の分らぬ者達に集って戴きました(笑)。

2012.08.08

コメント(10)

-

第104回智麻呂絵画展

第104回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画展であります。 今日は立秋。今日から残暑見舞いということになるのでありますが、どちら様もどうぞご健勝にお過ごし下さいませ。 立秋と思うからか、今日は幾分カラリとした空気にて、暑い中にも吹き来る風に心なしか秋の気配を感じなくもないという具合でありました。 では、智麻呂絵画展どうぞごゆるりとお楽しみ下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(凡鬼さんの夏野菜) これらの野菜は、凡鬼さんが家庭菜園で作って居られる野菜たちであります。ジャガイモ、白茄子、胡瓜、玉葱です。 <参考>凡鬼野菜2012 2012.7.19.(カーネーション)<カーネーションが登場するのは、第19,27,44,62,83回展。> これは、先月の智麻呂さんのお誕生日に、通って居られるデイサービスの施設にてそのお祝いにと戴かれたものだそうです。(ムクゲ)<ムクゲが登場するのは、第12,35,43,45,64,66,86回展> 上のムクゲと下の向日葵は、小万知写真集から絵にされたもののようです。散歩で気に入った花を見掛けると、炎天下ものかは、その花の前でストップ、写生を始めてしまわれる智麻呂氏。車椅子に付き添って居られる恒郎女様としては、この時期、小万知さんの「花写真集」は、そういった野外での写生に代えて室内で描くことを可能にしてくれるものにて、大いに助かり、とても有難い、と仰って居られますな(笑)。(向日葵)<向日葵が登場するのは、第7,60,61回展>(花の祝祭)(ガラスの葡萄)<葡萄が登場するのは、第4,11,16,27,42,43,63,64,86回展> 上の葡萄のガラス細工は恒郎女さんの弟さんかお兄さんかお姉さんかは忘れましたが、大昔に海外旅行をされた時に買って帰って来られたお土産だそうです。今回の智麻呂邸改築工事に関連して、色々と家の中を整理されていたら出て来たものとか。出て来た部屋はやはり例の2階西の間だったそうですから、一度この部屋はしっかりと「発掘調査」をした方が良さそうですな(笑)。(蝉)<蝉が登場するのは、第4,84,94回展> この蝉はクマゼミなのですが、何となくミンミンゼミのように小生には見えます。当ブログの「花園中央公園の花と蝉(2012.7.20.)」に掲載のクマゼミの写真から絵にされました。 小生には蝉もさることながら、止まっている桜の木の幹の感じがとてもよく描かれていると思えます。(ビヨウヤナギ<未央柳>)<オトギリが登場するのは、第3,60回展> この未央柳の絵も小万知写真集からのものと思われます。 この下には新約聖書「コリント人への第一の手紙」第13章第13節の文章の写真が入る予定です。 小万知さんから恒郎女さんに電話があり、智麻呂さんが一昨日の若草読書会で、この文章を自ら筆記され、朗読されたのでありますが、その筆記された文章を写真に撮って智麻呂絵画展に掲載して欲しい、というご要望を出されたらしく、本日、恒郎女さんから電話があり、ついでの時に立ち寄って、撮影して欲しいとのことでありました。 ということで、写真スペースだけ確保して置きます。後日(多分、明後日)に、ここに掲載されることとなります(笑)。「このように、いつまでも存続するものは、信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは、愛である。(新約聖書・コリント人への第一の手紙・第13章第13節)」<参考>若草読書会2012.8.5. 本日、9日午後に智麻呂邸訪問、撮影して参りました。右利きの智麻呂氏が脳梗塞で右手が動かなくなり、左手でここまで書けるようになったのでありますから、絵に劣らず、これも立派な作品と言うべきでしょう。<8.9.追記>

2012.08.07

コメント(6)

-

若草読書会2012.8.5.

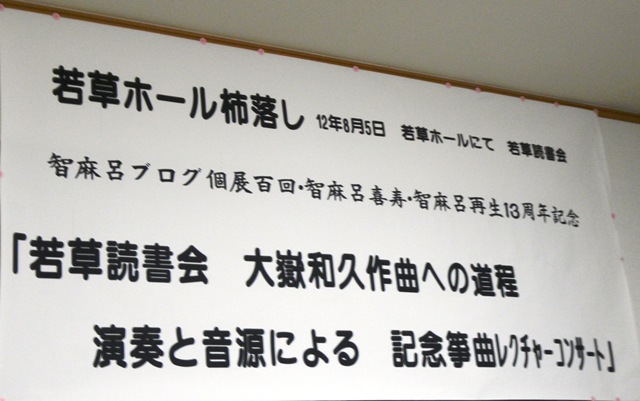

本日は若草読書会例会の特別編、和麻呂氏による筝曲演奏とレクチャーでありました。 氏は筝曲家としてご活躍であるが、高校時代からの友人であり、この若草読書会の一員でもあるので、今回は氏に筝曲についてのレクチャーを戴くと共に、筝曲を演奏して戴くこととなった。 折しも、智麻呂邸の改築が完成し、同邸のリビングルームを偐山頭火氏が「若草ホール」と命名したこともあって、今回の和麻呂氏によるコンサートは、若草ホールの柿落としともなった次第。 また、ブログによる智麻呂絵画展が100回を突破したこと、智麻呂氏が先月に喜寿をお迎えになられたことでもあったので、それらを記念する催しともなったのでありました。 そんなことで、偐山頭火さんが大いに張り切り下掲の写真のようなディスプレイもご用意下さり、いい雰囲気を演出下さいました。 参加者は、和麻呂氏、智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼・景郎女ご夫妻、小万知さん、謙麻呂氏、祥麻呂氏、槇麻呂氏、和郎女さん、りち女さん、偐山頭火氏、福◎さん、和◎さん、吾妻邦麻呂ご夫妻と小生・偐家持の17名の多数となりました。 和麻呂氏のレクチャーは、筝曲について殆ど知識を持ち合わせないヤカモチにも、よく分るもので、筝・琴という楽器の種類、構造から、筝曲の歴史、八橋検校・生田検校・山田検校・宮城道雄の功績、陰旋法・陽旋法などの調絃、作曲についての洋楽のそれとの違いなど、懇切に解説戴きました。自身の作品を例にしてどのように作曲してゆくかなども興味深い話でありました。 「こと」というのは、古事記や万葉集にも登場するが、我が国に古来からあった楽器で、弦楽器を総称して「こと」と呼んでいたようです。そして、今日我々が「こと」と呼ぶものの原形は奈良時代に中国から渡来したもののようですな。 今回のコンサートのために新曲を作って、という話もありましたが、他からの大きな曲の作曲依頼があって、そこまでは手が回らず、実現しなかったものの、氏の筝曲の生演奏に参加者は暫し雅な雰囲気に浸り、心地良い、とても贅沢な時間を過ごさせて戴いたのでありました。 <参考>和麻呂氏のホームページはコチラからどうぞ。 同氏のブログはコチラからどうぞ。 琴・Wikipedia 大伴淡等(たびと)慎みて状す。 梧桐の日本琴(やまとごと)一面 対島の結石山の孫枝なり この琴夢に娘子(をとめ)に化(な)りて曰く、余(われ)、根を遥島の崇き峰に託(よ)せ、<中略> 君子( うまびと)の左の琴とあらむことを希(ねが)ふといへり。即ち歌ひて曰く、いかにあらむ 日の時にかも 声知らむ 人の膝の上(へ) わが枕(まくら)かむ (大伴旅人 万葉集巻8-810) 僕詩詠(うた)に報(こた)へて曰く言(こと)問はぬ 樹にはありとも うるはしき 君が手慣(たな)れの 琴にしあるべし (大伴旅人 万葉集巻5-811)<注>この歌は、当時、大宰府の長官であった大伴旅人が天平元年10月 7日に京の藤原房前に琴を進呈するに当って添えた書状中に記載 のものである。房前は「貴方から頂戴した琴は大切にします(地に置 かめやも)」という主旨の歌(巻5-812)を返している。 今回は、智麻呂絵画展100回突破記念でもあったので、そのお手伝いをよくし、智麻呂絵画を広く世に知らしめるに功があったとして、偐家持も、景郎女さんがご用意下さった記念品を頂戴する栄に浴するというハプニングもありました。記念品の内容は、熱中症対策の「ひんやり首もとバンド」と塩飴が入った手作りの星型の箱でありました。しっかり熱中症対策をして銀輪散歩をするように、というお心遣いでありました(笑)。(水に濡らして首や額に巻くと、熱が逃げて涼しくなるらしい。)

2012.08.05

コメント(8)

-

偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その2)

偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その2) 大阪は今日で9日連続の猛暑日とか。銀輪散歩も熱風の中を走っているようなもので、最近は控えめにしています。 さて、本日は偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その2)と致します。偐万葉シリーズも今回で150回を数えることとなります。ふぁみり~キャンパー氏は偐万葉では越後湯麻呂とお呼び致して居ります。 <参考>過去の「偐万葉・ふぁみキャンパー篇」はコチラからどうぞ。 ふぁみり~キャンパー氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が越後湯麻呂に贈りて詠める歌15首併せ俳句5句こしかたは いづこ瓢湖や タケル哉 (筆蕪蕉) (注)こしかた=「来し方」と「越潟」を掛けている。 タケル=ヤマトタケルのこと。死んで白鳥となって飛んで行 ったという伝説がある。 (元句) 八雲かけ 大白鳥の 行方かな (沢木欣一) (注)瓢湖畔にこの句碑が建てられている。 室戸風 越にも吹きて 翁(じじ)が杉 あはれ妻をば 奪はれにける (野分麻呂)神杉(かむすぎ)と なりて爺(じじい)も 翁(おう)となり (筆蕪蕉)あふみには あらずあをみの やしろにて カモ山なれど リスの苑あり (鴨栗鼠明) (注)あふみ=近江のこと。 あをみ=青海。青海神社が新潟県加茂市の加茂山公園内にあ る。また、加茂山公園にはリス園がある。 湯上がりの 闇に蛍の ふたつみつ 流れ音なく 涼風(すずかぜ)吹けり われはもや すくなひこなに あるなれば 光の君よ こころしてあれ (ハム麻呂) (注)光の君=湯麻呂氏の飼い犬、ミニチュアダックスフンド、光君の こと。 ハム麻呂=湯麻呂氏が飼って居られるハムスター、リーフ君のこ と。名にし負ふ 越後の国の イタリアン 難波にありて 食ふよしもがな (偐燕三条右大臣) (注)イタリアン=知る人ぞ知る新潟のB級グルメ「イタリアン」のこと。 (本歌) 名にしおはば 逢坂山の さねかづら 人に知られで 来るよしもがな (三条右大臣<藤原定方> 後撰集701 小倉百人一首25) ちばな召せ ちまきも召せや いにしへゆ 邪気はちにてぞ 払ふものなり (茅噛みの娘子)あぢさゐの 八重咲く見つつ 護摩堂の 山の麓に 湯浴みすや君 (偐紫式部) (注)護摩堂山=新潟県田上町にある山(標高274m)。あじさい園 があり、山麓には湯田上温泉がある。胡麻油 売りてや君の 護摩湯かな さて蝉しぐれ遅れているか (誰田山頭石) (元句)うしろ姿の時雨てゆくか (種田山頭火 「草木塔」所収)小百合花 後(ゆり)は晴れなむ 新(あらた)しき タープのラナを 君張るらむか 新しき タープはこれと 張る背子の 角田の浜に 寄する白波 (角田山頭火) (注)タープ=テントと連結してその前室または日除けとして使う広 義の「テント」にて、キャンパー必携のもの。 我が辞書に 葡萄はなけれ 角田の湯 その名呼ばまし 越の葛(くず)の湯 (偐湯麻呂)我が君の 今か帰れと 佐用姫に あらねど光(ひかる) 舌振るならし (お伴の狭手彦) (本歌)海原(うなはら)の 沖行く船を 帰れとか 領巾(ひれ)振らしけむ 松浦佐用比賣(まつらさよひめ) (山上憶良 万葉集巻5-874) 白波の 絶えず寄せ来る 海だにも 泳げば泳ぎぬ 犬にこそあれ(こりたかの犬 古犬和歌集) (本歌)白雲の 絶えずたなびく 峰にだに 住めば住みぬる 世にこそありけれ (惟喬親王(これたかのみこ) 古今和歌集945)花逍遥 行かな栄の 夏の夜は どんと花火の 乱れ咲くなり (花野火麻呂)いや栄の 花火なりけり 背子が夏 むしぶすま 蹴上げ裸に 臥せれども クーラーとし寝ねば なほし暑しも (本歌)むしぶすま 柔(なご)やが下に 臥せれども 妹とし寝ねば 肌し寒しも (藤原麻呂 万葉集巻4-524)この夏を 惜しむや旧(ふる)き 学舎(まなびや)の 庭にし咲ける アガペーの花 <注>掲載の写真は全てふぁみり~キャンパー氏のブログからの転載です。

2012.08.03

コメント(6)

-

花逍遥・キツネノボタン、チチコグサモドキ

本日は夕刻から難波に出て友人のT氏と会食。 ということで、何と言って話題も写真もないので、今日も、花逍遥と致します。銀輪散歩で見掛けた野の花を少しばかり。(キツネノボタン<狐の牡丹>)<参考:キツネノボタン> 葉は芹によく似ているが、こちらは有毒植物。実の形が金平糖に似ていることから、コンペイトウグサとも呼ばれる。葉や茎の汁も皮膚をかぶれさせるそうなので、摘んだりはしない方が無難である。特長ある実の形や花は芹とは全然違うので花や実のある時期には芹と間違えることはないが、葉だけだと間違いやすいので要注意である。芹と同様に湿地に生育しているので、間違って摘む人もあるらしい。(チチコグサモドキ) これも道端や空き地などでよく目にする雑草である。 「父子草もどき」なんぞという妙な名が付いているが、チチコグサに似ている処からの命名とのこと。まあ、ヤカモチモドキの偐家持としては、親近感を覚える名前なのであるが、そのチチコグサ自体がハハコグサから付けられた名前らしいから、ハハコグサモドキと呼んでもいい植物であってみれば、こいつはモドキモドキという「Wモドキ」で、筋金入りのニセモノであるのですな。 ということで、偐万葉田舎家持歌集にはまことにお似合いの花と言うべく、茲に特別ご招待し、ご紹介申し上げる次第(笑)。 そして、この草、チチコグサモドキもチチコグサもハハコグサに比べて如何にも貧相であるので、現代日本の家庭に於ける「オヤジ」の存在と重なる処もあるのではないか、なんぞとヤカモチは思っているのでありますな(笑)。<参考:チチコグサモドキ チチコグサ ハハコグサ> キツネノボタンもチチコグサモドキも万葉には登場しませんので、万葉植物として、ヨモギを引っ張り出すことと致しました(笑)。(ヨモギ)<参考:ヨモギ> ヨモギは未だ花の時期ではないが、ヨモギ餅は春の若葉を使うのであってみれば、花が咲いてしまっては「ヨモギ」ではない、と言うべきでしょうか。大君の 任(まき)のまにまに・・・ほととぎす 来鳴く五月(さつき)の あやめ草 よもぎかづらき 酒宴(さかみづき) 遊び慰(なぐ)れど・・・(大伴家持 万葉集巻18-4116)(脚注)参照 上の歌から、端午の節句には、あやめ草(サトイモ科のショウブのことでアヤメではない)とヨモギを髪飾りにする習俗があったことが分るが、ヨモギは邪を避ける呪力のある草と考えられたのでありますな。一般に匂いの強いものにはそのような呪力があると古代の人は考えたようであります。ヨモギ餅を食べる習慣もヨモギのこの呪力を身に帯びようとする呪的行為であったのでしょう。まあ、花より団子となって、花逍遥とは関係の無いお話になってしまいますが・・(笑)。 (脚注)上の歌は、朝集使として京に行っていた越中国の掾の久米広縄 が天平感宝元年(749年)閏5月27日に京から帰任し、越中国 守、大伴家持の館で、これを労うための詩酒の宴を設けたのであ るが、その際にホスト役である主人家持が作った歌である。 (全文は以下の通り。)大君の 任(まき)のまにまに 執り持ちて 仕ふる国の 年の内の 事かたね持ち 玉桙(ほこ)の 道に出で立ち 岩根踏み 山越え野行き 都べに 参(まゐ)し吾背を あら玉の 年往(ゆ)き還(がへ)り 月かさね 見ぬ日さまねみ 恋ふるそら 安くしあらねば ほととぎす 来鳴く五月(さつき)の あやめ草 よもぎかづらき 酒宴(さかみづき) 遊び慰(なぐ)れど 射水川 雪消溢(ゆきげはふ)れて 逝く水の いや増しにのみ 鶴(たづ)が鳴く 奈呉江(なごえ)の菅(すげ)の ねもころに 思ひ結(むす)ぼれ 歎きつつ 吾(あ)が待つ君が 事をはり 帰り罷(まか)りて 夏の野の さ百合の花の 花咲(ゑみ)に にふぶに笑(ゑ)みて あはしたる 今日を始めて 鏡なす 斯(か)くし常見む 面変(おもがは)りせず 反歌二首 去年(こぞ)の秋 相見しまにま 今日見れば 面(おも)や珍し 都方人(みやこかたひと)斯くしても 相見るものを 少くも 年月経(ふ)れば 恋しけれやも

2012.08.01

コメント(6)

全17件 (17件中 1-17件目)

1